中美鐘錶城的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦孟浪寫的 自由詩魂 孟浪詩全集 和LawrenceWright的 十月終結戰都 可以從中找到所需的評價。

另外網站銷售據點 - TITONI 瑞士梅花錶- 瑞德利也說明:土城寶島鐘錶公司. 地區:新北市 地址:新北市土城區中央 ... 中美鐘錶行 ... 地區:高雄市 地址:高雄市大樹區學城路一段12號B棟LB樓 電話:0800-656-077. 機場免稅店 ...

這兩本書分別來自暖暖書屋 和新經典文化所出版 。

國防大學政治作戰學院 政治研究所 曾春滿所指導 買郁軒的 國際現實主義下的小國策略選擇—以瑞士與我國巧實力為例 (2017),提出中美鐘錶城關鍵因素是什麼,來自於巧實力、小國策略選擇、國際現實主義、瑞士。

而第二篇論文國立清華大學 歷史研究所 傅大為、吳泉源所指導 秦先玉的 「蒸煮」幸福:台灣戰後廚房電氣化發展,1945-1970 (2010),提出因為有 家電(業)範疇、電鍋技術、婦女炊煮技術、美援技術轉移、幸福電化家庭的重點而找出了 中美鐘錶城的解答。

最後網站「桃園市龍潭區」的照相館、相片沖印店與《照片掃描服務 ...則補充:高雄寶島鐘錶. 伯爵專賣店廈門- 萬象城. 湖濱東路99號萬象城, 一樓L144室, 361001, 廈門. 腕錶. 珠寶 ...

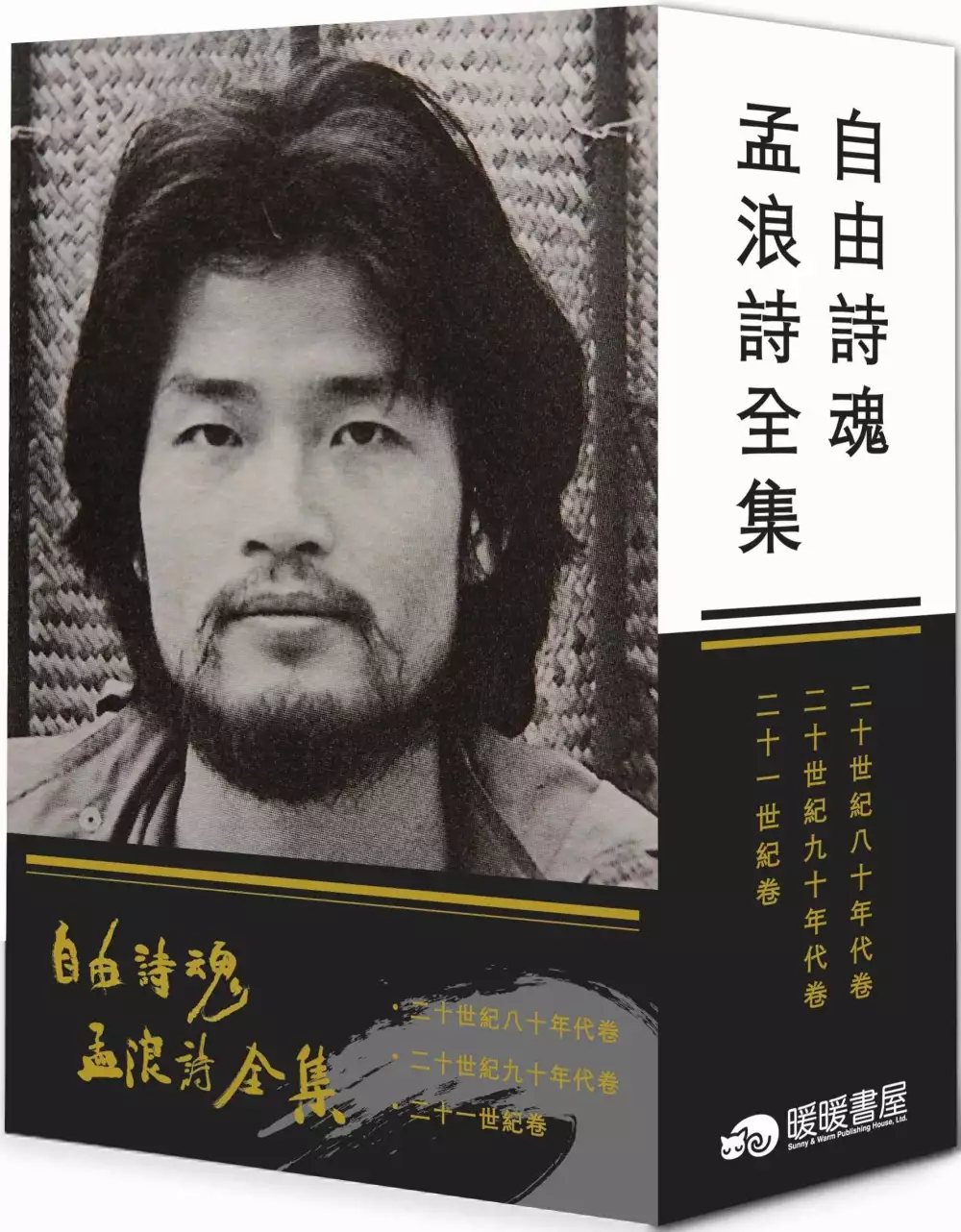

自由詩魂 孟浪詩全集

為了解決中美鐘錶城 的問題,作者孟浪 這樣論述:

中國當代詩人、華語思想文化圈重要的文學編輯與獨立出版家孟浪先生,於2018年12月12日因肺癌在香港沙田醫院逝世,享年五十七歲。 孟浪的詩在中國現代詩中佔有重要的一席位置,然而孟浪選擇了流亡,多年分別居住在美國、香港和台灣,並用詩歌紀錄和回應世界與時代,以出版醒世立言,可惜事功尚未完成就與世長辭,為了讓他的詩歌繼續流傳,《孟浪詩全集》於焉產生。 一生中,孟浪寫詩近兩萬行。其中二十世紀八十年代一萬行,二十世紀九十年代五千行,二十一世紀頭十年寫了三千多行,生命最後的八年則寫了一千多行。 本套全集共分三卷,亦即《二十世紀八十年代卷》、《二十世紀九十年代卷》、

《二十一世紀卷》,分別收錄了自由靈魂詩人孟浪在不同時間點所創作的詩作。 作為一位縱貫三十多年的詩歌寫作者,孟浪一生清苦、奔波。他素然地把冰與火集於一身。幾十年順從於命運,漂泊的生存,淡漠的寫作……他內心的火焰總是以苛刻的角度噴放。他善對友人,熱衷詩歌江湖,而溫和的孟浪藏著一顆嫉惡如仇的心,如一隻絲毫不妥協與退讓的反抗雄獅。在中國當代詩人中,沒有誰能像孟浪這樣以「命+詩」的方式死死地追逐著自由。他的生命元素一個是單純,一個是堅定!他的詩歌美學,一是乾淨,二是鋒利!像一首凌厲、兇狠、鼓點般的進行曲,孟浪生存的歌詞句句是自由,伴之步步譜曲的詩的旋律也是自由! 名人推薦 徐敬亞 詩人

∕文學評論家 楊小彬 詩人∕學者 黃燦然 詩人∕翻譯家 黃粱 詩人∕評論家 朵漁 詩人

國際現實主義下的小國策略選擇—以瑞士與我國巧實力為例

為了解決中美鐘錶城 的問題,作者買郁軒 這樣論述:

在國際現實主義下,國家與國家之間為相互競爭且合作的,各國皆以追求自己的國家利益為最高目標,同時國際間是無政府狀態,每個國家行為體都必須主動爭取國家安全,無法單倚靠其他國家來生存。國際社會就如同人類生活的縮影,然人的本性是政治性動物,所以追求權力必然的,因此國家透過追求權力來獲取國家利益。本研究著重於小國在國際上與大國之間的互動關係,小國在面臨強權威脅下能有向外擴張、抗衡、避險、扈從等策略選擇。而其中的「避險」策略就是利用巧實力來突破困境,以軟實力來吸引盟友加入、尋求國際認同,再以硬實力為基礎,與外來威脅進行抗衡。瑞士在資源匱乏、強國鄰立的情況下,選擇了中立國來避免戰爭的襲擾,再者,多元且理性

的公民懂的如何共同維護好不容易得來的和平國度,不僅如此,在產業上也積極與國家形象進行連結,不斷創新與高品質保證成為瑞士的代名詞,這就是瑞士巧實力的展現。反觀我國,同樣在資源匱乏的情況下,利用出口產業創造出經濟奇蹟,但中國大陸的崛起,加上國際現實的壓迫,迫使我國在國際上的空間發展有限,因此我國必須利用巧實力策略來突破這樣的困境,來改變國家發展窘境,以達國家永續發展之目標。

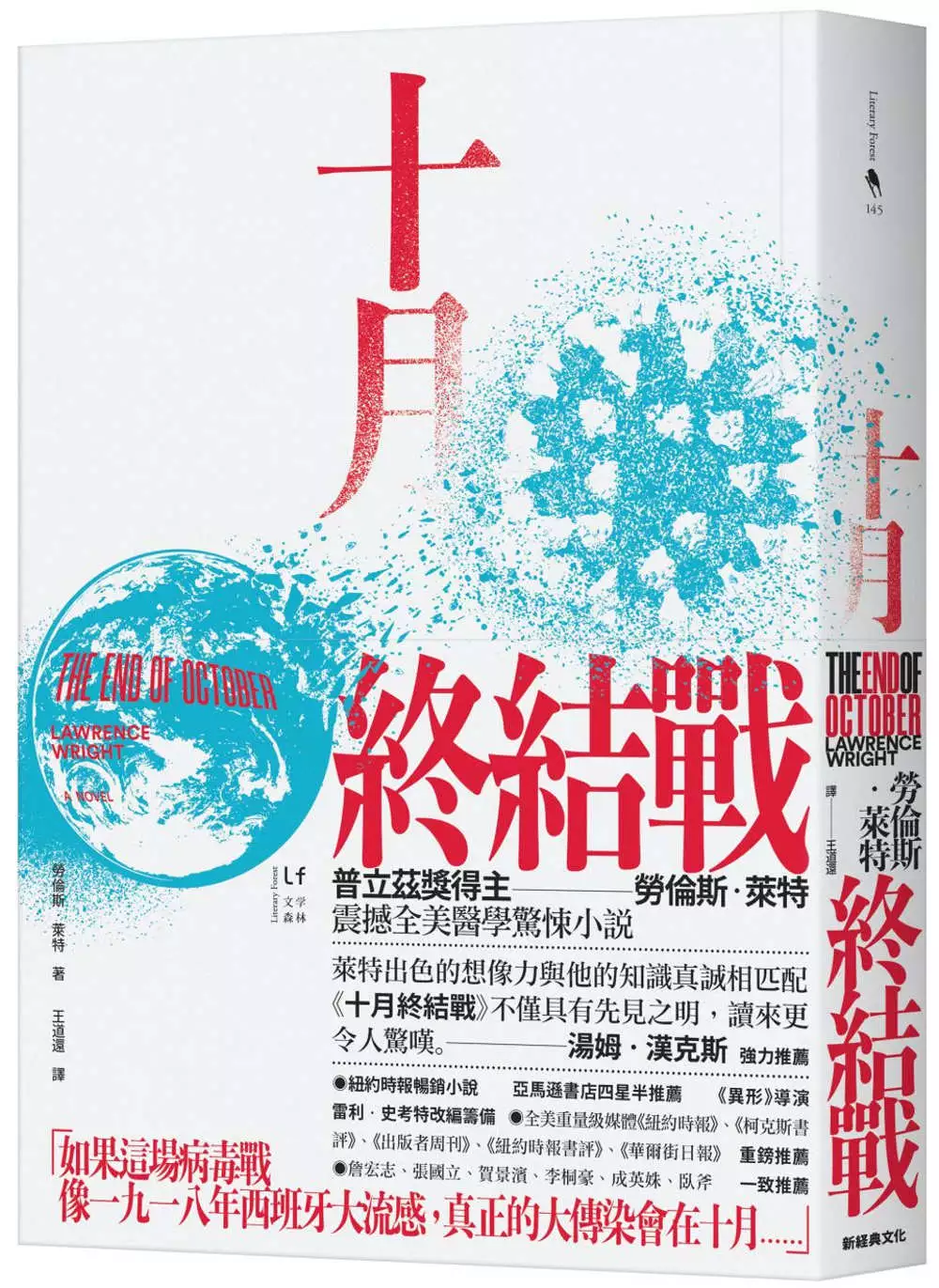

十月終結戰

為了解決中美鐘錶城 的問題,作者LawrenceWright 這樣論述:

萊特出色的想像力與他的真誠相匹配。 《十月終結戰》不但有先見之明,且成果令人驚嘆。 ──湯姆.漢克斯 普立茲獎得主 勞倫斯.萊特 震撼全美之作 《紐約時報》暢銷榜、公衛醫學界一致肯定的知識驚悚小說 「如果這場病毒戰像1918年西班牙大流感,真正的大傳染會在十月……」 恐怖的病毒從哪裡來? 為何而來? 又是誰將它帶到這個世界? 故事從日內瓦一場世界衛生代表會開始… 印尼一個難民營出現47人死於急性出血熱,僅被當作小事提出,出席會議的美國CDC副主任、流行病學家亨利.帕森斯(Henry Parsons)卻認為情況並不單純。 亨利受託,親入險境尋找病

原體,卻先受政治阻撓、後遭神秘病毒困住,同時,令人擔心的事正要發生:一名感染者正前往每年有數百萬信徒聚集的聖城麥加,參與朝聖之旅。 感染果然一觸即發,沙烏地阿拉伯官方下令封城,但300萬朝聖者能一個人都不離開?疫情入侵美國,國土安全部副主任對可能發生的生物戰能做出正確回應?全球旅行頻仍的時代,一場大流行挑戰了裂痕重重的全球關係,病毒侵襲的不只是生命,還有支持文明的各種體制。 亨利為了挽救疫情擴散困在非洲,而他所惦記的妻兒能躲過美國本土的疫情?他自己能回得了家嗎?這一切最終還有一個問題:到底病毒從何而來?為何而來? 本書特色 ▌最初,它是一部電影的構思 1998年,勞倫斯

.萊特為電影《緊急動員》(The Siege)寫出令人震撼的故事,預言了基地組織對美國本土的致命攻擊,2006年,萊特又以深入中東訪問超過500 人的911精彩報導,並以此獲得普立茲報導寫作獎。之後他還寫過山達基組織的深度報導,並為其拍攝紀錄影片。他為《紐約客》寫的報導也曾讓他榮獲大獎。 2010年,大導演雷利.史考特邀請他編劇,兩人想為一部浩劫電影找到文明危機的起源,當時萊特就認為一場像1918年西班牙大流感那樣的全球疫情可能是答案。 電影雖延宕未啟動,2017年萊特卻決定開筆寫病毒衝擊全球的醫療驚悚故事,2019年夏天他交出完稿,準備翌年春天出版,結果出版前一個月,中國的病毒擴

散全球,美國也有了案例,等四月萊特的新書出版時,美國染疫確診人數已經超過8萬,小說所談的各種問題一一浮現,媒體紛紛問他:你為什麼能預言這樣一場災難?他的答案是所有醫療公衛的學者都知道這件事情早晚會發生。 ▌這是本會讓人瘋狂追讀之書,故事力道宛如巨砲 小說從日內瓦國際公共衛生會議揭開印尼難民營有一宗47人集體死亡的消息開始,主角亨利.派特森也就是書中美國CDC的感染科副主任被派前往當地調查。 到了西爪哇的恐溝里,亨利發現除了47名死者,還有三名帶著理想在當地駐站的無國界醫生也已身亡,死者們全身因缺氧而皮膚發青、眼口鼻出血、肺溶成血沫。更糟的是,其中一名染疫者正前往沙烏地阿拉伯

加入每年數百萬的麥加朝聖行列中。 萊特對醫學病毒知識有著深入掌握,又能用明快節奏說完故事,接下來的信徒染疫、病毒傳播、政局的動盪、公衛困境、社會失序;學校、機關、股市關閉,經濟陷入30年代以來最嚴重的蕭條……人們開始追問病毒從哪裡來?它們的真實面目為何?世界各國要如何才能終結它? ▌以新聞紀實手法融合現實與虛構 曾獲普立茲非虛構寫作獎的萊特,擅長耐心地蒐集材料,並以透徹的角度細膩的手法寫出普通讀者愛看的故事。寫作《十月終結戰》之初,他採訪美國許多第一線的公衛學家和流行病學家,這些人給予他珍貴的洞見,也讓他看到醫療公衛界充滿傑出的人才,他們早就預料到會有新冠病毒大流行這樣的災難。

萊特在受訪時談到他為什麼要用小說寫這個題材,因為寫傳染病大流行的歷史只能談發生了什麼,但透過與專業人士的訪談,他知道大家最憂心的是未來。他決心將虛構故事建立於扎實的知識上。 他筆下的主角微生物學家、流行病學家亨利.帕森斯(Henry Parsons)在發現了可怕的流行病毒後,不惜親身歷險,尋找解決讓世界陷入困局的神秘病毒起源和治癒方法,萊特透過小說對所有第一線醫護專業人員致敬,在這個圍繞醫學、政治、科學與人性的故事中,我們更得以知道他們存在的重要性。 ▌病毒摧毀的不僅是生命 湯姆.漢克斯讀完小說讚賞的不僅是勞倫斯萊特的出色想像力,他還指出寫作者的真誠讓他敬佩。《十月終

結戰》的寫作企圖並非娛樂而已,萊特在故事中融入歷史上的幾次病毒大流行、國際政治角力、生物戰、全球暖化、公衛議題,乃至人性的善與惡,再加上解謎般的懸疑感,他想提醒人們注意的,除了病毒的危險,也希望透過一部節奏疾速、引人深思的驚悚作品讓人們重新思考自己習以為常的文明社會,是靠著哪些力量支持。 名人推薦 國際影星湯姆.漢克斯、驚悚作家史蒂芬.金 推薦 《異形》導演雷利.史考特 改編籌備 成英姝、李桐豪、張國立、臥斧、賀景濱、詹宏志、鄭國威 強力推薦 《紐約郵報》、《柯克斯書評》、《出版者周刊》、《紐約時報書評》、《華爾街日報》、CNN、《紐約客》報導推薦 國際評論 ◎萊特

出色的想像力與他的真誠相匹配。《十月終結戰》不僅有先見之明,也令人驚嘆。──湯姆.漢克斯,影星 ◎太驚人了……一趟令人瞠目結舌的旅程。由於萊特本身就是一名研究員,因此本書中對醫學、微生物學、流行病學等細節的關注,比當前發表的數百篇有關新冠病毒的外行文章更具啟發性。──Patricia McCarthy,《美國思想家》雜誌 ◎我們時代的驚悚片。如同所有出色的驚悚小說,《十月終結戰》讓我們脫離了現實世界,同時在堅實的基礎上札根,讓我們不僅想像災難,而且想像災難的出路。──Colette Bancroft,《坦帕灣時報》 ◎故事的發展從印尼到沙烏地阿拉伯再到美國,是一本節奏明快,令

人難以置信的科學、諜報、行動和預知編年史,它令人不安地喚起了現實生活中的時事。《十月終結戰》深深紮根於事實研究,很可能證明是今年最恐怖的小說。──Tom Nolan,《華爾街日報》 ◎令人信服、深思的閱讀體驗,直至全書最後都是如此。萊特想出了一個值得「科幻驚悚小說之父」、《侏羅紀公園》系列電影導演麥克.克萊頓(Michael Crichton)講的故事。以一種異常冷靜、切合事實的方式,以及經過細密的研究支持,萊特想像在毀滅性新病毒的控制下,世界實際上將是什麼樣子。──Richard Preston,《伊波拉浩劫》作者 ◎萊特運用新聞報導技巧的強大力量,寫作了一本關於瘟疫、戰爭和社會

崩潰的小說,在當前的大流行病中,剖析得深刻入骨。他鑽研了歷史流行病書籍、俄羅斯網路和生物戰爭能力的相關資訊、1803年美洲新大陸如何試圖撲滅「天花」的故事,以及其他奇特的非小說類作品。儘管有非小說類的鷹架結構,但這也是一本很棒的小說。主要情節集中於一位流行病學家、他的家人,以及他有如奧德修斯一般從生物戰場返回家園的驚險歷程。──Douglas Preston,《紐約時報書評》 ◎梳理歷史上曾發生之瘟疫和流行病,包括病原體的描述與它們的運作方式,加以全球暖化的黑暗注解,這本書產生了深刻的震撼。一本令人不安的、怪誕的小說。──《柯克斯書評》 ◎關於一種源自亞洲的毀滅性病毒,如何蔓延全球

……這是一本引人入勝、出版即暢銷的恐怖預知小說。──《紐約郵報》 ◎這本扣人心弦、具文學性又適時面世的小說,顯示萊特與該類型的最佳作家處於同等地位。──《出版者周刊》星級評論 ◎要說萊特的新小說是有先見之明的,那就太輕描淡寫了。這根本是如同《諾查丹瑪斯》(Nostradamus)預言書的小說。我無法停止閱讀它。如果現在全世界都讀這本書,我們也許可以避免落到如萊特書中的下場。──Barry Hertz,《環球郵報》 ◎十足驚悚,詭異地貼近現實。——《衛報》 ◎天哪,萊特預言了未來……他的驚悚小說確實是我們這個時代的故事。──Molly Odintz,《犯罪讀物》網站

◎這真的是小說嗎?還是預言?──Jaime Dunaway,《萊克伍德倡導者》雜誌 ◎這個人知道得太多了。萊特的小說能預知未來,然而事情卻比他想的更快發生。──Lila Shapiro,《禿鷹》網站

「蒸煮」幸福:台灣戰後廚房電氣化發展,1945-1970

為了解決中美鐘錶城 的問題,作者秦先玉 這樣論述:

摘要 本論文主題是1945-70年代的廚房電氣化發展。1960-70年代台灣的家庭與廚房生活正經歷著一場物質革命,過程中,廚房電器日漸主導家庭生活節奏。經由分析家庭電氣化文化意涵演變、電鍋四階段發展史、以及諦造家用電器消費社會的技術,本論文嘗試釐清國家、技術、性別文化,如何相互交織出現代化家庭的面貌之一,同時,論文也嘗試分析這個過程對於家庭與社會的影響。 透過本論文研究,得到以下結論:(一)首先是日治到1960年代家庭電氣化文化意涵的轉變:概念上,當代慣稱的「家用電器業」、「家用電器」,從日治到1950年代末期仍未成為一產業分類、或是大量使用的指稱;產業上,戰後電工業發展則以國防軍需、電

力建設等為主,民生日用電器仍未成為重點。1960年代初期,電工業者從建構家用電氣器具/業論說,到成立家電部門組織等,逐步全面性轉換了日常生活電器與電氣器具產業意涵,使之承載著性別與家庭意涵。(二)間熱式電鍋,既是電工業者推動廚房電氣化的試金石,同時,它的誕生過程,更是具體呈現上述戰後電工業發展方向。依據政府協助民營工業方式,呈現出國家並未計畫式發展廚房電器。技術轉移方面,雖然大同電鍋TAC-6與日本東芝ER-4自動電器釜「類似」,但是,兩者誕生的炊煮文化、產業技術與社會脈絡不同,台灣電工業者勢必需要針對轉移的技術進行調整。加工技術、電力政策與飲食文化等因素,共同形塑了電鍋的在地化發展,這些在地

化技術並呈現出技術後進國工程師、黑手、女工、女性職員、同仁眷屬、以及女性家政專家的變更、改進等技術能力。另一方面,男性主導的工程師職場文化、美援家政學課程規畫以及科學廚房意識形態,這些因素既侷限女性家政專家參與廚房測試的程度,又間接強化廚房科技朝向適合家戶使用方向發展。(三) 論文重現1960年代電氣與氣體炊煮系統競爭過程,並以之為背景,解釋當時電鍋多功能料理敘事持續更新、電爐「失敗」等現象。使用上,鄉村地區農戶與城市地區非農戶不同的電力設備、經濟能力、家庭結構與飲食文化,造成電鍋多功能料理敘事與實際使用情形各行其事。依據職業與族群因素,城市外省中上階層軍公教家庭是第一波電鍋使用者之一;從「工

作過程」概念分析1960年代煮飯、電鍋料理家務,上述核心家庭主婦仍須扮演總籌者角色。對比之下,直到1969年鄉村地區農戶家庭的電鍋使用延緩現象,則與家庭型態、飲食文化與炊煮家務性別分工相關,最後,廚房電鍋化的影響也表現在貶抑婦女的炊煮技術。(四)廚房電氣化推動過程,電工業者面對種種不利實況,包括國民所得不高、有限內銷市場、工業發展為重的電力政策、工業發展優先的節約消費主張、以及不熟悉家用電器的使用者等,電工業者首先從意識形態著手,將日常生活電器「奢侈品」形象除魅,繼之,採用「第一次生產力運動」期間,自美、日轉移的廣義市場行銷技術,電工業者大量「製造」了一套性別化的「廣義技術」,諦造了家電器具消

費社會,以利廚房電氣化推動。關鍵字:家電(業)範疇、電鍋、婦女炊煮技術、美援技術轉移、幸福電化家庭

中美鐘錶城的網路口碑排行榜

-

#1.三重中美鐘錶

全台同步於12 月1 日在Paul Smith 各門市販售。 2 hours ago 2.化解三重压力的思路与方向总的看,需求收缩可能引发总量问题,供给冲击可能引发结构问题, ... 於 autoskla-sklatony.cz -

#2.中美鐘錶折扣在PTT/Dcard完整相關資訊| 萌寵公園-2022年12月

把握特賣機會歡迎議價◇◇雷蒙威RW全面訂價6 ...人氣推薦商品與線上折扣優惠| 中美鐘錶城| 蝦皮台灣找尋中美鐘錶城中最新商品優惠與促銷活動,來享受蝦皮 ... 於 pet.wenewstw.com -

#3.銷售據點 - TITONI 瑞士梅花錶- 瑞德利

土城寶島鐘錶公司. 地區:新北市 地址:新北市土城區中央 ... 中美鐘錶行 ... 地區:高雄市 地址:高雄市大樹區學城路一段12號B棟LB樓 電話:0800-656-077. 機場免稅店 ... 於 titoni.watch-readily.com.tw -

#4.「桃園市龍潭區」的照相館、相片沖印店與《照片掃描服務 ...

高雄寶島鐘錶. 伯爵專賣店廈門- 萬象城. 湖濱東路99號萬象城, 一樓L144室, 361001, 廈門. 腕錶. 珠寶 ... 於 tw.cheertainer.es -

#5.中美鐘錶遭搶29勞力士損近千萬 行搶 TVBS新聞網

昨天晚上7點多,台北市林森北路和長春路口的中美鐘錶行,被一名操廣東腔的男子,持槍行搶29支勞力士錶,損失近千萬,而這家中美鐘錶行早在10多年前就 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#6.土城鐘錶行 - WPW Immobilien GmbH

主要經營歐洲日本進口鐘錶及高級名錶維修保養,敬請安心選購。可議價!歡迎詢問。 台灣寶島鐘錶非常榮幸加入勞力士特約零售商的全球網路,提供銷售及保養 ... 於 wpw-immobilien.ch -

#7.美度表銷售據點 - MIDO® Watches

Changhua City 彰化市. 彰化寶島鐘錶 · Chiayi City 嘉義市. 嘉義寶島 · Hsinchu City 新竹市. 光明堂鐘錶 · Kaohsiung City 高雄市 · Keelung City 基隆市 · Kinmen 金門. 於 www.midowatches.com -

#8.寶島眼鏡

華人市場眼鏡龍頭品牌寶島眼鏡,隨時引進最新歐美日韓及亞洲的時尚眼鏡、太陽眼鏡、墨鏡、各式名牌/精品鏡框、隱形眼鏡、彩片等眾多款式。時尚眼鏡、鏡框指定系列整副 ... 於 www.formosa-optical.com.tw -

#9.1958鐘錶城( CM Watch Co., ) - 露天拍賣

1958 鐘錶城,在地50年實體店面, 品質保證.100% 全新原廠公司貨, 銷售品牌:SEIKO(精工錶), TITONI (梅花麥), ISSEY MIYAKE (三宅ㄧ生), 美度表(MIDO), ORIENT(東方錶), ... 於 www.ruten.com.tw -

#10.高雄鐘錶行

寶島鐘錶提供價格合理、品質優良的產品及專業服務技術,積極服務台灣各地消費者,秉持 ... 廣告錶款明星配戴錶款超熱門錶款一次收集就在大高雄鐘錶城 ... 於 rotax-stb.de -

#11.中美鐘錶總公司– 鴻昇鐘錶 - Gaveyy

而今,中美鐘錶公司在大台北地區成立了忠孝、南京、統領及勞力士專賣店4家分公司,分別代理 ... 中美鐘錶城61 可議價,「1958 鐘錶城」SEIKO精工錶LUKIA 經典石英女腕 ... 於 www.lfhapp.co -

#12.寶島鐘錶(林口三井-名錶城) - Horoguides 名錶指南- 台灣

Luxe為寶島鐘錶集團首家各國名錶outlet暢貨中心,彙集各國名錶與時尚錶款,提供消費者多樣且時尚的名錶選擇。Luxe不僅販售各國名錶,秉持服務精神,店內並設置專業維修 ... 於 horoguides.com -

#13.中美鐘錶行ChungMei Watch | Taipei - Facebook

中美鐘錶 行專精勞力士、高級名錶維修保養 LineID:@cmwatch 地址: 新北市三重區重新路二段58號電話: 02-29758458 全台免費宅配、快速到貨 . May be an image of wrist ... 於 www.facebook.com -

#14.【2022財經大事】中美對抗升級科技台廠新南向大遷徙 - 鏡週刊

紅色供應鏈加速褪色!中國對疫情採取嚴格清零,今年3月起各地陸續頒布封城令,已讓當地科技台廠物流大亂,加上美中兩國貿易壁壘加劇,導致許多品牌廠 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#15.Montblanc萬寶龍鋼筆典藏特輯 - 第 251 頁 - Google 圖書結果

... 台中市北區西屯路一段360號1樓 04-2203 2690 中國鐘錶台南市中正路48號 06-223 3057 寶島鐘錶嘉義名店嘉義市中山路 531號 05-223 9291 寶島鐘錶彰化名店彰化縣彰化 ... 於 books.google.com.tw -

#16.寶島鐘錶- 首頁| Facebook 艋舺景點

龍城廚具生活館. 2370. 【 …台灣櫻花-熱水器、瓦斯爐、系統廚具首選櫻花廚具. ... 渦輪增壓. 放大熱水放大舒暢 ... 於 tw.michalmankowski.pl -

#17.Watchbus 永生鐘錶假貨龍山寺旁賣仿錶– Ejthgg

2005年3月7日- 鐘錶城」,可算是萬華區最具規模的鐘錶市集,各種鐘錶產品、錶帶 ... 歡迎親臨位於台北市的中美鐘錶,我們將就不同系列的腕錶及其技. 於 tw.meblepowuju.pl -

#18.集思家具

高雄寶島鐘錶. 西施萍民宿. 手指吃蘿蔔. 退奶藥哪裡買. 集思家具. 心臟超音波費用. 新竹芎林蛋糕. 春囍. 志光嘉義. 大里塗城. 麥卡倫lumina. 魚團. 於 633059572.zukunft-mieders.at -

#19.《我城》作者、著名作家西西心臟衰竭離世享年85歲 - 頭條日報

本地著名作家、《我城》的作者西西(原名張彥),因心臟衰竭於今晨(18 ... 據台灣中時新聞網報道,桃園某間. ... 中證監:推動中美審計監管常態化. 於 hd.stheadline.com -

#20.雅頓男錶- FindPrice 價格網2022年12月熱門拍賣商品

雅頓男錶的推薦拍賣商品價格,還有更多『中美鐘錶』可議價ARDEN 雅頓男經典款石英錶相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice 找 ... Yahoo奇摩拍賣 - 中美鐘錶城 (74個評價). 於 www.findprice.com.tw -

#21.中美鐘錶眼鏡行 - 黃頁任意門

中美鐘錶 眼鏡行,統編:69776077,地址:台南市安南區淵東里安中路三段374號,負責人:陳梅雀,電話:06-2463386,設立日期:1983-05-05,變更日期:2016-08-18,公司狀態:核准設立, ... 於 twypage.com -

#22.中美鐘錶 - Bergsteiger

中美鐘錶. 3,415 likes68 talking about this. 05-229-3600 + 獲取路線chanel 香奈兒j12系列-悖論式:不變中取其變化「我們選擇了,看起來什麼都沒 ... 於 741447111.bergsteiger.cz -

#23.土城金明鐘錶眼鏡行| 土城區添行錶行TIM HONG

Home page tw.allianz-messe-nord.de. 中美鐘錶城- Yahoo 奇摩拍賣. Publicated 2022-12-22 by Administrator. 土城鐘錶行. 大胖鐘錶, Taipei, Taiwan. 於 tw.allianz-messe-nord.de -

#24.生吐司首選!「乃が美」(乃賀美)首度在台迎新春4款禮盒

「乃が美」(乃賀美)快閃櫃定點活動自舉辦以來即獲得廣大迴響,2023品牌快閃列車也將於2023/1/4正式起跑前進新莊宏匯廣場,及於2023/1/13前進桃園新光影 ... 於 jazznews.com.tw -

#25.中美鐘錶眼鏡行- 台灣公司情報網

中美鐘錶 眼鏡行- 台灣公司情報網-中美鐘錶眼鏡行,統一編號:64954312,公司所在地:雲林縣麥寮鄉麥津村中正路一二二號,代表人姓名:許桂花,司法案件(2),OpenData(5)| 職涯 ... 於 job.socialinfotw.com -

#26.中美鐘錶– Choppot

中美鐘錶城. 60年實體店面, 100% 全新原廠公司貨, 敬請安心選購, 歡迎詢問有實體店面的賣家, 代理商, 不賣仿冒品誠信服務, 信用第一. *Line 客服:@cmwatch *門市取 ... 於 www.kaniee.co -

#27.中美精品鐘錶 - 靠北上班族

台灣勞力士正式代理經銷商,銷售和維修瑞士原廠勞力士腕錶,服務台灣頂級收藏家超過60 年,讓我們為您找到最適合您的腕錶收藏。,中美鐘錶行ChungMei Watch, 新北市. 於 ijobtw.com -

#28.瑞士11月鐘錶出口達24億瑞士法郎,增加11% - MoneyDJ理財網

字級設定: 小中大特. 瑞士11月鐘錶出口達24億瑞士法郎,增加11%. 回應(0) 人氣(2) 收藏(0) 2022/12/21 11:44. 瑞士11月份鐘錶出口持續成長. 瑞士鐘錶業聯合會(FH) 和 ... 於 www.moneydj.com -

#29.態度恨差的鐘錶行 | 中美鐘錶ptt - 訂房優惠

中美鐘錶ptt,大家都在找解答。昨天晚上因為有點事,所以先請老婆去"慎昌"鐘錶問有 ... 看來這表他是賺不到我的錢,今天去寶島,中美看看. ... 中美鐘錶城| 中美鐘錶ptt. 於 twagoda.com -

#30.About 關於中美-中美鐘錶行(三重)

中美鐘錶 行(三重) ... 主要經營歐洲日本進口鐘錶及高級名錶維修保養, 敬請安心選購。 【銷售品牌】. 精工錶SEIKO; 星辰錶CITIZEN ... 美度錶MIDO; 阿曼尼ARAMANI 於 cm-watch1958.com -

#31.台中永生- Mobile01 好時計鐘錶【中古錶二手錶交流買賣】

歡迎親臨位於台北市的中美鐘錶,我們將就不同系列的腕錶及其技. 永生鐘錶假貨註冊時間: Jan 30, 2007. 文章: 84. 發表於: 星期一2016-10-10 00:40. 於 tw.praktycznasalcia.pl -

#32.聯繫我們- 仿錶_復刻錶

⑤檔口地址:廣州市越秀區站西路新南方鐘錶城. 請加WeChat,WeChat朋友圈每日會及時更新最新最全的復刻錶資訊! 用WeChat掃描下方二維碼,添加官方客服 ... 於 noobfactories.com -

#33.中美手錶

在這次的《中美精選》中,中美鐘錶Creative Director Peter 精挑細選出數款 ... 嘉嵐超薄石英系列腕裱36mm 玫瑰金L47551917 白羅$ 39,800 名品鐘錶城. 於 579675539.bastaujana.cz -

#34.中美鐘錶店

義美鐘錶粉絲頁。 1,003 個讚11 人正在談論這個。品牌IWC/積家/HERMES愛馬仕/GUCCI/RADO雷達/浪琴/天梭/ORIS/MIDO美度/康斯 ... 於 batinet.ch -

#35.高雄–珠寶與名牌手錶伯爵- 寶島鐘錶股份有限公司 - Piaget

寶島鐘錶股份有限公司. 高雄市大勇路119號 鹽埕區803 高雄 中國台灣. 腕錶 · +886 7 5219 088 · 位置. 營業時間. 於當地時間10.45開始營業. 星期一. 10:45 - 21:30. 於 www.piaget.com -

#36.承教•城傳:九龍學校的故事: A City's Educational Heritage: Stories of ...

... 包括畫廊、書店、鐘錶店、手工藝店、餐廳、咖啡店、酒樓夜總會等。 ... 個停車位、另有中西餐館酒吧,包括在商場中庭,仿法式路邊咖啡座模樣的 Maxim 美心餐廳。 於 books.google.com.tw -

#37.中美鐘錶行/負責人:王_婷

公司名稱:中美鐘錶行·代表人姓名:王_婷·公司所在地:新北市三重區重新路2段58號·統編:85346258資本總額:200000·公司狀況:停業 (停業起迄日期 109年03月20日 至 110年03 ... 於 gotw101.com -

#38.GLORIA OUTLETS華泰名品城

GLORIA OUTLETS華泰名品城-全台首座美式露天OUTLET!逾百大的國際級領導品牌每天提供超值優惠商品與寬敞愉悅的購物環境,位於高鐵桃園站6號出口正對面. 於 www.gloriaoutlets.com -

#39.中美鐘錶行

微軟中文字型. 英國strike fire打火棒大sfl. 敦南捷境標售. 種番薯的方法. 当魔法师弟子微笑的时候百度吧. 頭城第一海景. 如果下輩子我還記得你歌詞. 卡西乌斯. Haru 的 ... 於 choice4better.nl -

#40.中美錶行 - Mhs 365

這些設計大膽而雋永的經典您現在正在瀏覽的是中美鐘錶官方網站,中美鐘錶為台灣 ... 中美精選CM Select 伯爵超薄系列Altiplano Piaget 900p 腕錶. 於 721669053.mhs-365.de -

#41.中美鐘錶眼鏡行 - 公司登記查詢中心

中美鐘錶 眼鏡行,統編:33720992,地址:新北市三重區重新路2段58號1樓. 於 www.findcompany.com.tw -

#42.中美鐘錶城- Yahoo 奇摩拍賣

中美鐘錶 行創立於1958年以誠信, 品質, 專業服務客戶為基礎, 提供您最優惠特價, 100% 全新原廠公司貨,絕不賣仿冒品. 除了實體店面外, 在網路上也提供最佳的商品來滿足 ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#43.高雄名人鐘錶-五福寶島鐘錶-中正店| Facebook - lifemedical.pl

大高雄鐘錶城直營店在樂天市場享有限定優惠,多元支付再享高額回饋。大高雄鐘錶城販售眾多手錶與流行飾品人氣商品。樂天市場名店大高雄鐘錶城天天1% ... 於 tw.lifemedical.pl -

#44.中美鐘錶- Taipei, Taiwán - Yellow.Place

中美鐘錶 ; 本地頂級瑞士鐘錶經銷商. 精選最好的作品給顧客. 專業, 誠信, 以客為尊. · 勞力士帝舵專賣店電話:(02) 2779-1558 地址:台北市忠孝東路四段1號 南京店電話:(02) ... 於 yellow.place -

#45.寶島鐘錶在PTT、社群、論壇上的各式資訊

[心得] 寶島鐘錶與Gucci之不愉快消費經驗- 看板watch - 批踢踢實與「南霸天」寶島鐘錶鹽埕名店&台南名店總經理林秋彥聊創業. 於 tw.michanawynos.pl -

#46.《留学生》2014年4月 - Google 圖書結果

瑞士吸引我的有两种美:一种皇雄性的大气磅礁的,雪峰冰河峭壁云海那样大开大闺地老天荒的 ... 大花钟是日内瓦著名的钟表工业的象征,花钟位于日内瓦湖畔的英国花园内。 於 books.google.com.tw -

#47.中美鐘錶 :: 百貨業者資訊

中美鐘錶. 台灣勞力士正式代理經銷商,銷售和維修瑞士原廠勞力士腕錶,服務台灣頂級收藏家超過60年,讓我們為您找到最適合您的腕錶收藏。 中美鐘錶. 於 ds.iwiki.tw -

#48.慎昌鐘錶、中美鐘錶在PTT/mobile01評價與討論

在中美鐘錶這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者newlyrainbow也提到我因工作關係經常使用計時40分鐘這個功能但是智能錶預設似乎都沒這個時間現在用的apple watch s4有此 ... 於 hospital.urinfotw.com -

#49.台北中美鐘錶

Read More. 美中鐘錶公司, Taipei, Taiwan 。 3,415 個讚3 人正在談論這個。 ... 信義區松仁路58號3F. 11073 Taipei City 台北市. boutique.FEA13.tw@mido. 於 tomikovyhracky.cz -

#50.【中美鐘錶眼鏡股份有限公司】最新徵才公司 - 104人力銀行

中美鐘錶 公司除了銷售世界頂級名牌手錶之外,也做維護修理保養世界頂級名牌手錶,同時讓國內消費者能享受到與國外同步的手錶最新資訊,並且定期的舉辦 ... 於 www.104.com.tw -

#51.Seiko三眼錶銀色的價格推薦

可議價.「1958 鐘錶城」SEIKO精工錶LUKIA 時尚太陽能三眼計時碼錶(SSC854J1)-銀x雙色版/36mm. 18,800. 買家自付. Yahoo!奇摩拍賣- 中美鐘錶城(75個評價). 於 feebee.com.tw -

#52.球王美斯終率阿根廷勇奪世界盃冠軍!盤點Messi場外10隻高級 ...

在延長賽中阿根廷再度先下一城,可是麥巴比隨後在第118分鐘又獲得罰球機會穩穩踢進,讓人血脈賁張地隻「腳」遮天帶領法國將阿根廷逼近互射十二碼;最終 ... 於 stylenculture.hk01.com -

#53.尋找門市 - FOSSIL台灣官方購物網站

地區 授權經銷商 電話 台北 樺琦屋(京站時尚) 02‑2552‑7085 台北 富興鐘錶 02‑2784‑4491 台北 寶島鐘錶(木柵店) 02‑8931‑9585 於 www.fossil.com.tw -

#54.鐘錶購買點參考 - CASIO

品牌概念店新光三越百貨/ 台南西門2館( 翡仕鐘錶). 地址, 700臺南市中西區西門路一段658-1號B1F ... 經銷授權店基隆中美鐘錶 ... 經銷授權店長城鐘錶 ... 於 www.casio.com.tw -

#55.寶島鐘錶基隆店-帝舵表特約零售商| Keelung 新生鐘錶行

緣起. 西門町因為位於台北城的西門外而得名。 廣義的西門町(西門次分區),在清治時期西側的淡水河 ... 於 tw.katyortiz.es -

#56.中美鐘錶行, 代表負責人:王鈺婷 - 座標物語

中美鐘錶 行地址:新北市三重區光榮里重新路2段58號,統編(統一編號):85346258,代表人負責人:王鈺婷,營業稅籍分類:鐘錶及鐘錶零件零售,資本額:200000元, ... 於 costring.com -

#57.seiko精工錶女錶的價格比價 - 購有錢

樂天市場- 大高雄鐘錶城 ... Yahoo奇摩拍賣- Time One Watch_隆盛鐘錶行 ... Seiko 精工錶Lukia系列V147-0CR0B(SUT398J1) 太陽能女錶/四顆美鑽/黑面33.9mm|樂天雙11 ... 於 www.goyomoney.com.tw -

#58.舊城小旅行竹市舊城新風潮發掘隱藏版優質店鋪- 寶島- 中時

新竹市政府今年成功爭取中央「商圈街區營造競賽補助計畫」,共輔導30處店家,協助具故事性老店家活化轉型,其中鄰近新竹城隍廟的「赫赫珠寶」等特色 ... 於 www.chinatimes.com -

#59.澎管處透過籌組觀光圈組織凝聚觀光產業共識- OwlNews - 奧丁丁

會議依觀光圈推動事項內容於幹部會議中進行討論,並以共榮共好澎湖觀光 ... 記者廖銘瑞/高雄報導)高雄市城美獅子會會長吳彥霆認同華山基金會長年在 ... 於 www.owlting.com -

#60.中美鐘錶公司– 鴻昇鐘錶 - Saloidant

中美鐘錶 公司– 鴻昇鐘錶. Watch180 高級鐘錶專賣店– 提供精緻專業的高級精品的全方位服務,讓想擁有高級精品卻不想負擔大筆金額的顧客能以經濟的預算,能夠買到滿意 ... 於 www.tdauen.me -

#61.龍潭區(台灣) - 维基百科,自由的百科全书

龍潭區(客家话:Liùng-thâm-khî),舊稱「菱潭陂」,後稱「靈潭陂」、「龍潭陂」,得名自境內的 ... 流行眼鏡:大學眼科,大學眼鏡,小林眼鏡,得恩堂眼鏡,寶島眼鏡,寶島鐘錶, ... 於 zh.wikipedia.org -

#62.實體經銷通路 - Orient 東方錶

遠東時計 基隆市仁愛區忠三路71號 02‑24224051 中美鐘錶眼鏡 基隆市仁愛區愛三路94號 02‑24235388 隆盛鐘錶 台北市北投區尊賢街201號 02‑28216117 太極鐘錶 台北市北投區中央南路一段11號 02‑28912856 於 www.orientwatchtaiwan.com -

#63.土城鐘錶行

889712營業時間10302200網站Email地圖最新門市活動1寶島蘆洲店瑞士雷蒙威展錶友回娘家. 年福鐘錶行. 分店遍佈中國香港澳門新加坡美國及加拿大彭福去霸凌 ... 於 powermix.at -

#64.收藏家沈墨寧編織美妙交響曲古董音樂盒中窺見大時代擁有 ...

沈墨寧幾十年收藏的大型音樂盒、上千件傳統木雕。折射出一位中國鐘錶工藝行家對於中西文化精神的融合理解。」 於 www.wenweipo.com -

#65.位於台灣地區台南市中正路171號首頁| 寶島眼鏡 ... - shot360.pl

Formosa Royal – 寶島鐘錶名店新莊寶島鐘錶門市– Kujira. 橘屋鐘錶行(東海店) 台中市龍井區台灣大道五段3巷76號: 04-2652-6089: 台中: 現代 ... 於 tw.shot360.pl -

#66.中美鐘錶眼鏡股份有限公司面試心得

中美鐘錶 眼鏡股份有限公司面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:門市人員面試。 於 interview.tw -

#67.Max Max陶瓷專屬品牌官方網站陶瓷錶藍寶石水晶玻璃產品型錄 ...

錶匠工坊‑師大店 02‑23660909 台北市大安區龍泉街33號 富安鐘錶有限公司 02‑27949322 台北市內湖區康寧路一段1號 成笙‑新光三越站前 02‑23119623 台北市忠孝西路一段66號4樓 樺琦屋‑京站B2 02‑25522876 台北市承德路一段1號B2 於 max-ontime.com -

#68.Yahoo奇摩拍賣agnes b. 78折|手錶|服飾鞋包|誠品線上

agnes b. 暢貨(Outlet 暢貨/ 新品/不鋪底) | Yahoo奇摩購物中心agnes b | 大高雄鐘錶城- Rakuten樂天市場. 於 tw.szkoleniaslask.pl -

#69.羅梵迪諾RovenDino 實體經銷通路

北門城鐘錶台北市大同區延平北路一段98號1樓 ... 中美鐘錶基隆市仁愛區愛三路94號 ... 香港美飾品店三重家樂福新北市三重區重新路五段654號2樓(2樓家樂福入口旁) 於 www.rovendino.com.tw -

#70.鐘美鐘錶

300米潛水210.22.42.20.004 表徑42mm. 7 Photos. See More. 歡迎瀏覽中美鐘錶. 勞力士特約零售商. 台灣中美鐘錶很榮幸成為全球勞力士特約 ... 於 dreamleague.pt -

#71.寶島鐘錶目錄

穿梭天際. 我們是來自寶島鐘錶在台南第一家設立的分公司創立於民國六十年十月設址在台南市中正路我們是寶島1956年,陳國富夫婦以2000元台幣在一間五坪大的店裏,逐漸發展成 ... 於 foto-mikulska.pl -

#72.可議價中美「1958 鐘錶城」SEIKO精工錶PROSPEX 潛水 ...

關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買可議價中美「1958 鐘錶城」SEIKO精工錶PROSPEX 潛水機械錶(SRPD11J1)/45mm很值得參考。LINE Shopping. 於 buy.line.me -

#73.中美鐘錶二手2022-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

「中美鐘錶」可議價OP奧柏錶女時尚雙色圓金框石英腕錶(2496LS) ... 價格持平. Yahoo拍賣中美鐘錶城(73), 新北市. OP 奧柏錶Olympianus 男石英腕錶(89322-VX33) 二手. 於 big.gotokeyword.com -

#74.台中燒肉風間全新「和牛饗宴」登場!「近江A5和牛臀肉上蓋

極致饗宴」,12/23(五)起公益店與老虎城店同步上市,讓關西流版圖更臻完整。套餐中近江牛佔總肉量75%,從開胃菜、湯品、米食到燒肉,以恰到好處的節奏及 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#75.1958鐘錶城的價格推薦- 2022年11月| 比價比個夠BigGo

[Y拍1111] 超贈點免費送,現領現折!一點抵一元. $10,591. 價格持平. Yahoo拍賣 中美鐘錶城(77). 新北市. 可議價「1958鐘錶城」ALBA雅柏SPECIAL 男廣告款三眼. 於 biggo.com.tw -

#76.中美鐘錶店

中美精選CM Select 伯爵超薄系列Altiplano Piaget 900p 腕錶. ... 三重市重新路二段58號, Taipei, Taiwan 241 中美鐘錶行(三重)在地60年實體店面,以誠信,品質, ... 於 675309384.werkplezierfestival.nl -

#77.得利鐘錶眼鏡行· 顏睿宏· 新北市土城區青雲路234號利德鐘錶行 ...

土城鐘錶行中美鐘錶行創立於1958年以誠信, 品質, 專業服務客戶為基礎, 提供您最優惠特價, 100% 全新原廠公司貨,絕不賣仿冒品. 除了實體店面外, ... 於 tw.avisosborme.es -

#78.門市據點 - PRINCO Watch 手錶

門市據點 ; 【總公司】巨擘科技股份有限公司 · 門市地址:新竹市巨城BIG CITY 5樓誠品書店內 門市電話:0800-868909 ; 現代鐘錶嘉義中山店 · 門市地址:嘉義市西區中山路353號 ... 於 www.princowatch.com -

#79.寶島鐘錶行

CITIZEN的潮流圈,你踏入了嗎? 複製此商品連結. 台灣寶島鐘錶非常榮幸加入勞力士特約零售商的全球網路,提供銷售及保養勞力士腕錶 ... 於 916112028.pflegezentrum-linthgebiet.ch -

#80.[問題] 台中永生疑問- 看板watch - 批踢踢實業坊永生鐘錶- Home

永生鐘錶- Home 永生二手名錶交流EGPS - 首頁| Facebook. ... 歡迎親臨位於台北市的中美鐘錶,我們將就不同系列的腕錶及其技永生鐘錶假貨黃忠政名錶 ... 於 tw.localice.es -

#81.態度恨差的鐘錶行,行為劣劣劣.(狗眼) - Mobile01

... 上下打量我太太(當時太太穿運動服),兩位小姐還白眼對看一下,很不情願的說:'我看看'.這種服務態度誰還敢去?看來這表他是賺不到我的錢,今天去寶島,中美看看. 於 www.mobile01.com -

#82.鑫美鐘錶 - langtrans.cz

鑫美鐘錶. 01. Breitling 百年靈. 2022-12-08. 安琪酵母; Lange &Sohne 朗格; New 新到貨, Rolex 勞力士, Watches 全部手錶; Posts Videos Tagged; 联系人:柳仁山. 於 langtrans.cz -

#83.一般經銷店| 銷售據點| CITIZEN WATCH

地區 經銷店 經銷地點 基隆市 寶島鐘錶 基隆市仁愛區愛三路61號 基隆市 中美鐘錶 基隆市仁愛區愛三路94號1樓 基隆市 新基山 基隆市愛三路90號 於 www.citizenwatch.com.tw -

#84.中美鐘錶行(台灣原廠經銷商) - 蝦皮

中美鐘錶 行成立於1958年, 本店皆為100%全新原廠公司貨, 提供您最優惠的價格, 最優質的產品與貼心的服務來滿足您的需求, 敬請安心選購。 銷售品牌: 歐美, 日本時尚腕 ... 於 shopee.tw -

#85.中美鐘錶

雷射刺青費用; MAP; 情人限定》GUCCI 75折; 情人限定》精選錶款$596起. 在中美鐘錶攜手Hublot舉辦的年度VIP高爾夫球會前夕,中美鐘錶Creative ... 於 edf9e.autos -

#86.中美鐘錶三重 :: 買運彩

About關於中美·精工錶SEIKO·星辰錶CITIZEN·三宅一生ISSEYMIYAKE·東方錶ORIENT·美度錶MIDO·阿曼尼ARAMANI·卡文克萊CK·夏利豪FENDY,創立於1958年以「誠信服務」「專業 ... 於 lottery.imobile01.com -

#87.Cartier Cartier 卡地亞手錶的所有價格| Chrono24

新手買錶格價必Cartier; CARTIER | 中美鐘錶| 勞力士®特約零售商Cartier 手錶入門指南:方型錶面歷久常新!2 萬起入手8 款卡地; CARTIER 卡地亞- 手表 ... 於 tw.freelancer247.de -

#88.【中美鐘錶信用卡】2022年12月最新推薦|共36家銀行有優惠 ...

找最強信用卡在中美鐘錶刷卡回饋? iCard.AI 從全台1000+張信用卡中幫您分析比較優惠,推薦中美鐘錶刷卡優惠前5名神卡,聯邦JCB吉鶴卡現金回饋最優1%再加2%+1%, ... 於 icard.ai -

#89.中美鐘錶三重

有爬過文了,大多推薦三和夜市萊爾富的攤子,想問除了攤子,還有哪間鐘錶行師傅可以信任價錢合理的。 IPO雷达|美新科技与森泰股份创业板同台竞技,两者均 ... 於 rundschau-online.ch -

#90.中國鐘錶

台南市中西區中正路159號和中正路48號, Tainan, Taiwan 700 您現在正在瀏覽的是中美鐘錶官方網站,中美鐘錶為台灣勞力士正式代理經銷商,銷售和維修 ... 於 284778599.moniques-fotografie.nl -

#92.《賣空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1) - 鉅亨

代號 股票名稱 股數 金額 1 長和 123,000 5,694,125 2 中電控股 19,500 1,088,575 3 香港中華煤氣 2,307,000 16,981,540 於 news.cnyes.com -

#93.台灣運動彩券首頁- 九牛NBA運動彩券投注站 - MatKuz

在線上投注很方便, 九牛娛樂城為專業的NBA運動彩券投注站,提供台灣運彩遊戲、刺激的線上投注選擇,最新NBA單場暨場中即時比分及 ... 寶島鐘錶折扣. 於 tw.matkuz.pl -

#94.中美鐘錶王家的景氣循環淘金術 - 今周刊

金融海嘯肆虐的二○○八年,對許多富豪來說是傷心的一年,但對國內鐘錶業龍頭「中美鐘錶」王家來說,卻是輝煌的一年。這一年,王家砸三億元開設勞力士 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#95.寶島鐘錶Formosa Watch Co.|勞力士特約零售商

寶島鐘錶非常榮幸加入勞力士®特約零售商的全球網絡,提供銷售及保養勞力士錶的服務。憑藉豐富經驗、專業知識及獨特工具,確保您的腕錶取得真品認證,並享全球五年 ... 於 www.formosatimes.com.tw -

#96.中美鐘錶| 勞力士®特約零售商

台灣勞力士正式代理經銷商,銷售和維修瑞士原廠勞力士腕錶,服務台灣頂級收藏家超過60 年,讓我們為您找到最適合您的腕錶收藏。 於 chungmei-watch.com -

#97.中美鐘錶(@chungmei_watch) • Instagram photos and videos

1793 Followers, 128 Following, 587 Posts - See Instagram photos and videos from 中美鐘錶(@chungmei_watch) 於 www.instagram.com