中興新村兒童公園的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳長華寫的 明心.墨采.文霽(附DVD) 和姚瑞中,LSD的 海市蜃樓VII:台灣閒置公共設施抽樣踏查都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中興新村兒童公園 - OwlTing也說明:中興新村 好像要重建?! 2013-09-22 15:06:21. Weiling Chen. 這個公園附近都沒事喔~ 不過時常整修,旁邊又有圖書館和大草坪,一整天都可以待在這裡.

這兩本書分別來自藝術家 和田園城市所出版 。

中原大學 設計學博士學位學程 葉俊麟所指導 柯一青的 精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例 (2020),提出中興新村兒童公園關鍵因素是什麼,來自於精神醫療體系、去機構化、復歸社會、鄰避效應、場所精神、地方認同。

而第二篇論文國立政治大學 地政學系 孫振義、甯方璽所指導 陳筱元的 通學人行空間之熱舒適性研究 (2019),提出因為有 通學人行空間、熱環境、熱舒適性的重點而找出了 中興新村兒童公園的解答。

最後網站雙十連休小出走・中興新村兒童公園- 痞客邦則補充:瑄表姐嫁到草屯多年, 這是第一次來草屯找她…哈哈哈~ 帶小孩就是要約在兒童公園啊!! 不知道是不是連假的關係,還是平常週末就這樣… 人超級爆炸多的… 先找了一小處的草坪, ...

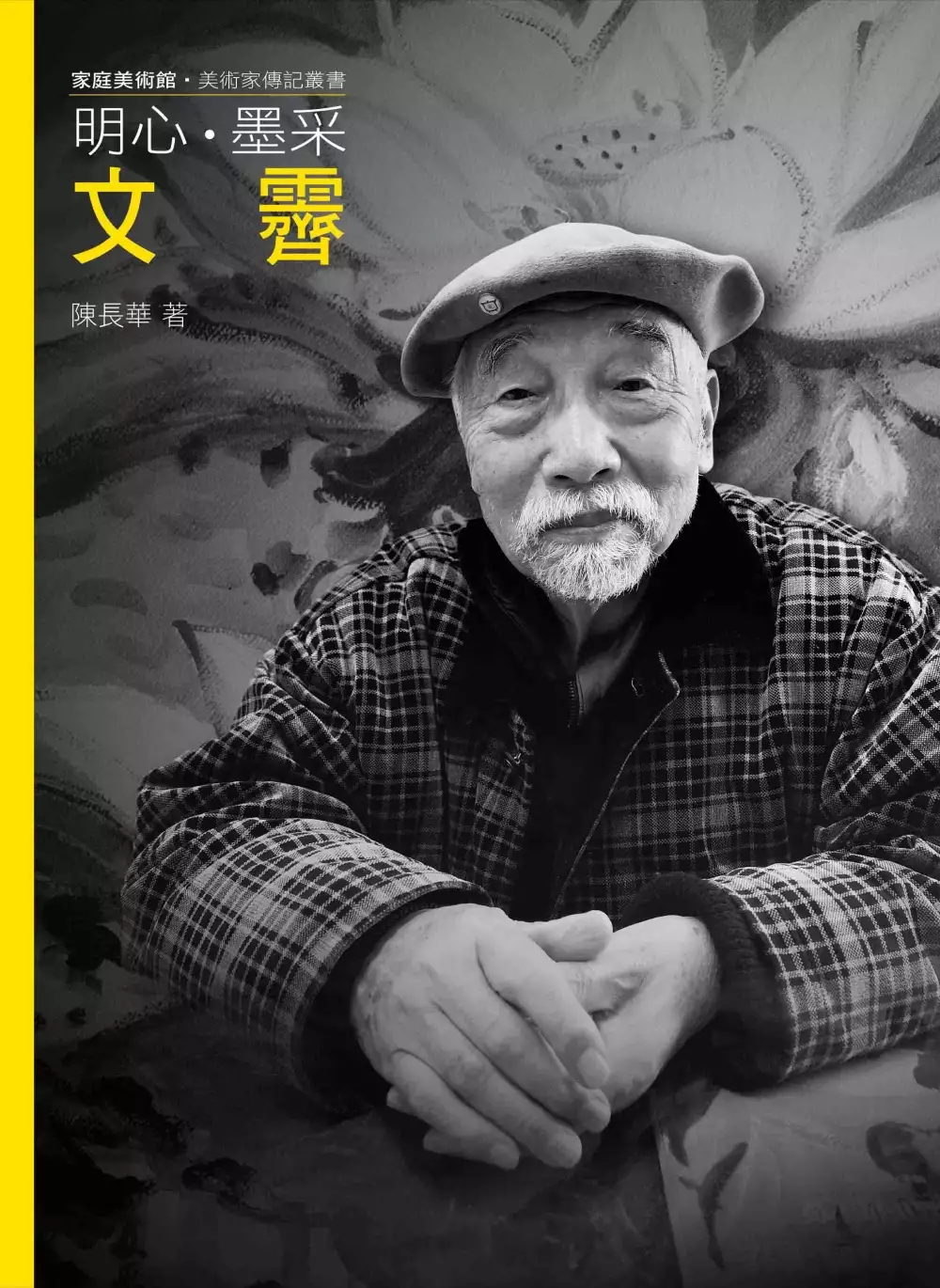

明心.墨采.文霽(附DVD)

為了解決中興新村兒童公園 的問題,作者陳長華 這樣論述:

文霽1924年出生於河北省東明縣書香世家,從小受到飽讀詩書的秀才祖父及擅長女紅的祖母影響,因而喜歡書寫與塗鴉。然青年時期卻因戰爭爆發必須離鄉背井,成為流亡學生。雖須在數度更換的學校中學習,但文霽並未因此放棄,反而更加嚮往藝術創作學習之路;在那段顛沛流離的時期,喜愛文藝的他,有幸在書店裡讀到《芥子園畫譜》、《子愷漫畫》等書籍,成為他的慰藉,也對他日後影響深遠。 學習道路幾經波折的文霽,於1950年來到臺灣後,懷抱藝術夢想的他,在小學教書之餘,於馬白水畫室學習水彩畫;1952年,憑藉天分及後天努力,文霽進入臺灣省立師範學院藝術系,接受山水畫大師黃君璧等人的教導,名師指

點加上自我砥礪,為日後藝術創作奠定良好的基礎。畢業後文霽投入美術教育領域,曾在北一女等多所中學任教,直到1982年功成退休。期間因曾在臺中擔任美術教師,得以就近多次拜訪北溝故宮,閱覽許多院藏中國名畫真跡,成為日後從事創作的重要養分。 綜觀文霽藝術創作歷程,早年偏重水彩風景寫生,後因對荷花情有獨鍾,中晚期創作大量荷畫作品。而在傳統國畫上,由於深入探究諸多名家,造詣頗高,其中最為心儀八大山人圓厚中鋒饒富韻味的作品風格,從此文霽開始鑽研抽象水墨創作,並與過去吸收的西畫技巧相輔相成。他使用毛筆,混用中西顏料,表現剛強之外的幽深柔美。時而如冰雪沉鋒,時而如落花幽柔,運用筆觸與色彩的變化,深富個人特

色的創作風格,使作品受到各界好評。 文霽性格質樸,待人溫厚有度,所畫從不計較功民,而是為神往的藝術。其創作與展示生涯始於1952年,亦是1950年代臺灣現代水墨畫壇健將。他的藝術成就在於以墨線書寫、山形暗示,展現物我交融和雄渾流暢的筆觸;成為一幅幅具有符號性特色的抒情抽象水墨作品。 本書特色 「家庭美術館──美術家傳記」系列叢書 精選十位各擅油畫、版畫、水墨、素描、書法等領域之臺灣資深美術家 細述他們生命旅途中的層層風景,以及銘刻在臺灣藝壇的美術成就 全套書以深入淺出的文字、精美細緻的圖版,結合電子書與影音的多元化閱讀模式 為讀者打造一套兼具美感、質感,輕鬆認識臺

灣美術史的優質讀物

精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例

為了解決中興新村兒童公園 的問題,作者柯一青 這樣論述:

摘要 在臺灣的精神醫療體系規劃中,層次上可以看到有明顯的界分,除對「人」在醫學上的精神症狀分類外,精神衛生法也將精神病患生活空間環境定義界分為「社區」(community)與「機構」(psychiatric institution)。然而這兩類空間其實並非是絕對的對立面,反而更可能是息息相關。在去機構化(deinstitutionalization)的運動影響下,普遍希望能讓慢性精神病患經過再社會化(resocialization programme)的復健後可以「復歸社會」(social reintegration),但因種種因素的影響下,執行上仍有一定的困難度。而精神醫療機構長期以來本

就被認為是提供精神病患與社會隔絕的空間,故精神醫療機構常因受到「鄰避效應」(Not In My Back Yard,NIMBY)影響,只能選擇設置於較遠離都市的之邊陲區域(peripheral area),但多也因此始基地內擁有許多自然生態資源。當現代人因社會快速變遷下,普遍工作壓力大更加上與自然生態接觸的匱乏,以致產生許多精神上的相關疾病,民眾除應有精神衛生的正確觀念外,更應有可以抒發心理壓力的療癒(育)環境,而這些都需要以跨領域(interdisciplinary)的方式來思考與規劃。本研究擬以臺北市立聯合醫院松德院區為主要基地,探討精神病患的治療空間與周邊生態環境狀況,更試圖從其他精神醫

療機構與各種論述中探討可能的規劃方向。精神醫療機構本就屬於較為特殊的醫療產業,期望利用基地獨特自然生態資源為基礎,結合歷史、藝術及自然環境等來建構完整精神照護與生態療癒(育)園區,並可在建構後可協助重新塑造精神醫療機構的場所精神(spirit of place)、地域(local)定位與生態療癒觀念,並迎接新的地方認同(sense of place),讓精神醫療機構社區化,擺脫過去令人恐懼的瘋人院污名及感受。

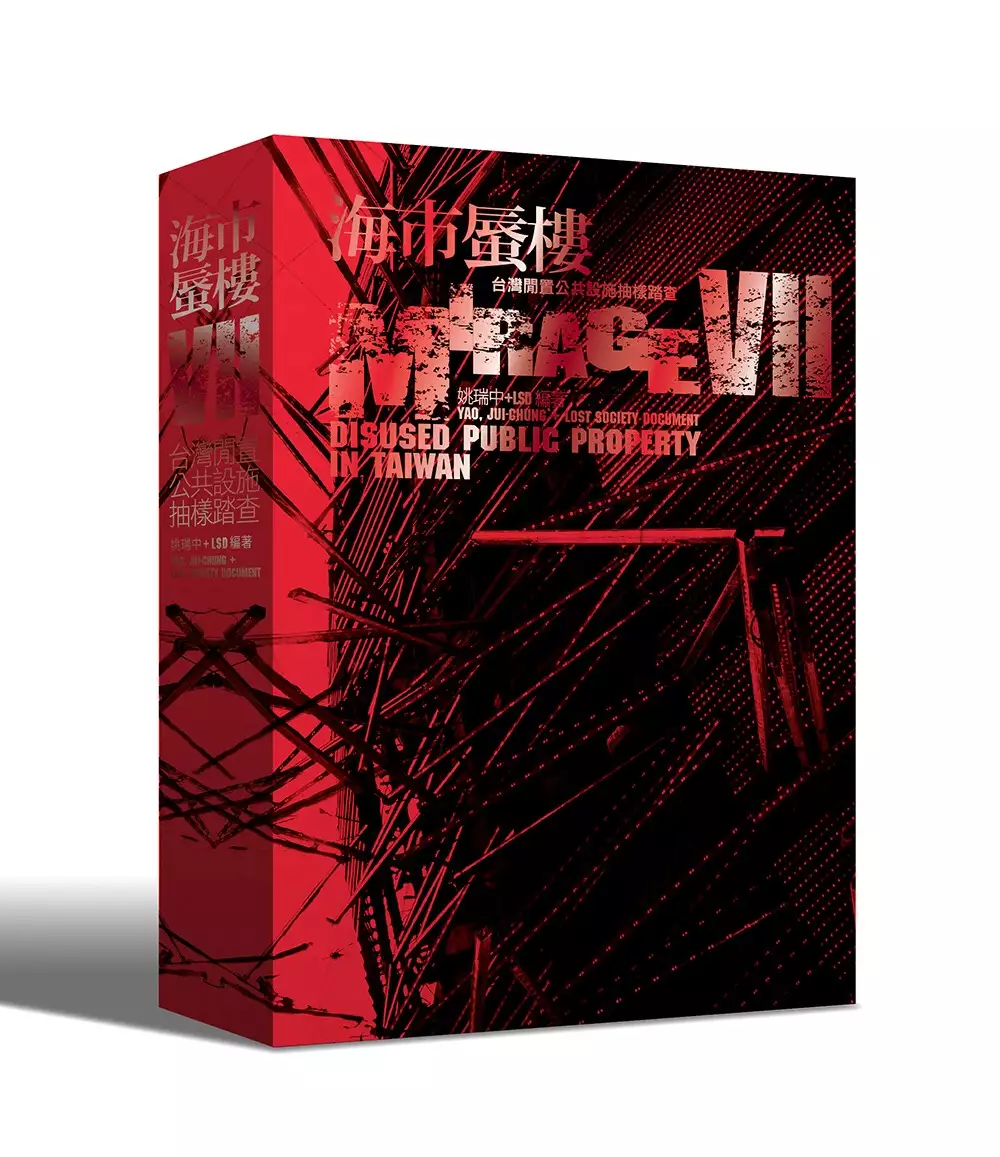

海市蜃樓VII:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決中興新村兒童公園 的問題,作者姚瑞中,LSD 這樣論述:

台灣各地常可見偌大的閒置公共設施,其產生的原因包括政黨輪替、政務官更迭、競選支票承諾、政策轉彎、空間使用目標不明確、特定活動而非常態活動之建設、管理不善、不當的競爭型計畫、法規過時或抵觸、行政程序阻礙,加上少子化、人口超高齡化,以及成立六都導致人口更加集中於都市⋯⋯ 近十年來因政府正視公有閒置空間,逐漸進行整頓與活化,整體而言效率提高不少。本集《海市蜃樓》動員四十多位學生進行第七次全面抽樣踏查,收錄了六十一處完全閒置、部分閒置、低度使用或延宕開發之公共設施、四處天然災害導致閒置的公共設施、二十處閒置活化再閒置之公共設施,以及十五處已活化或活化中之公共設施,按往例一

樣,總計一百處案例。

通學人行空間之熱舒適性研究

為了解決中興新村兒童公園 的問題,作者陳筱元 這樣論述:

營造良好通學環境為臺灣政府長年持續追求且所欲達成之政策目標,其中,相關政策及研究多以步行上下學之學生作為主要研究群體。過去我國於通學環境之建構上多著重於道路平整、連續性等硬體設備、交通安全方面等問題,然而,由於臺灣近年來在全球暖化情境下,都市熱島效應使都市於熱季時高溫化問題日益嚴重,故安全通學之範疇若能考量外在熱環境之情形,將使通學環境之營造更臻完善,並有利於降低通學步行學生引發相關熱疾病之風險。 本研究以臺北市立興雅國民中學周圍之通學路線人行空間熱環境作為研究標的,透過微氣候監測站之量測及熱舒適性評估指標之分析,檢視人行空間之熱舒適性情形。並運用迴歸分析法解析熱環境因子與熱舒適性之關

聯性,梳理出影響熱舒適性之關鍵因素。最後搭配問卷調查法,調查臺北市國中生對於通學人行空間熱環境之經驗感受及熱環境改善方式之偏好,以作為研擬人行空間熱環境改善策略之參考依據。 透過實測數據針對高溫測點與低溫測點進行分析,可歸納出植栽蔭影、建築物陰影、交通發散熱、建築物密度及綠覆率為人行空間熱環境之關鍵影響因子。且於實測數據發現部分測點於通學時段具有高溫化之現象,恐增加通學步行學生發生熱疾病之風險。進一步藉由熱舒適性評估指標之最高溫情境數據進行比較,於多數熱舒適性評估指標之分析結果顯示放學時段多數測點之指標最高數值普遍大於上學時段,反映放學時段通學環境之熱舒適性較上學時段低,呈現對身體健康具有較

高風險的環境狀態。 而問卷調查結果亦顯示步行通學學生對於九月分通學人行空間熱舒適感受普遍未達舒適,但多數受測者願於通學人行空間熱環境進行改善後增加步行通學之意願,並以實施減少交通與建築物廢熱排放之改善方式可促進學生增加較高程度之步行通學次數。據此,本研究以人行空間熱環境之關鍵影響因子與問卷分析結果作為基準,提出提升人行空間熱舒適性之七項規劃建議,分別為提升綠化量、增加人行空間陰影及蔭影之遮蔽面積、選用低蓄熱之鋪面材質、降低人工發散熱、擴增水體、提升通風效果、降低建築物密度,可作為後續相關單位進行人行空間步行環境規劃與都市設計之施行方針。

想知道中興新村兒童公園更多一定要看下面主題

中興新村兒童公園的網路口碑排行榜

-

#1.中興新村兒童公園美食-標籤文章彙整。 @跟著領隊sky玩。一日 ...

中興新村兒童公園 美食-標籤文章彙整。 @跟著領隊sky玩。一日遊.美食.親子.景點.住宿. 於 taiwantour.info -

#2.中興新村 - 毓繡美術館

中興新村 是許多在地人兒時記憶裡美好的那一塊,每到假日兒童公園裡孩子們的笑聲,從不間斷過,這一塊土地,即使不是眷村裡長大的我們,仍然是情感依依。 除了兒童公園 ... 於 www.yu-hsiu.org -

#3.中興新村兒童公園 - OwlTing

中興新村 好像要重建?! 2013-09-22 15:06:21. Weiling Chen. 這個公園附近都沒事喔~ 不過時常整修,旁邊又有圖書館和大草坪,一整天都可以待在這裡. 於 www.owlting.com -

#4.雙十連休小出走・中興新村兒童公園- 痞客邦

瑄表姐嫁到草屯多年, 這是第一次來草屯找她…哈哈哈~ 帶小孩就是要約在兒童公園啊!! 不知道是不是連假的關係,還是平常週末就這樣… 人超級爆炸多的… 先找了一小處的草坪, ... 於 yyliu79529.pixnet.net -

#5.南投-中興新村兒童公園/近正典牛乳大王、桂花酸梅湯/小型迷宮

可人之家 · 南投-中興新村兒童公園/近正典牛乳大王、桂花酸梅湯/小型迷宮、蹺蹺板、盪鞦韆、玩沙池. 於 cmeyy.com -

#6.蓋幫傳奇- 南投-中興新村中興會堂

少康中興是很有名的歷史故事,不知道中興新村的典故是否也是源自於此?選擇這張郵票,正是基於這樣的想法。 enlightened 民國48年建成啟用的中興會堂,是 ... 於 class.tn.edu.tw -

#7.南投市|中興新村荷花池|松濤園|郵票牆|光華公園 ... - 旅行好有趣

2018年5月1日星期二. 南投市|中興新村荷花池|松濤園|郵票牆|光華公園(兒童公園)|王品桂花酸梅湯 ... 於 www.17travel.tw -

#8.【玩台灣】南投中興新村適合溜小孩的公園~南投光華公園

前陣子到南投中興新村一日遊,在路上看到剛好有在舉辦小鎮藝術節,跟著指標到了中興大操場,可惜太早了,活動並還沒開始,只好在附近走走逛逛囉~ 意外 ... 於 vitality323.pixnet.net -

#9.中興新村兒童公園,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

中興新村兒童公園 :查看Tripadvisor上在南投南投市的旅遊景點排名,瀏覽關於中興新村兒童公園的旅客評論和真實旅客照片。,想請問Via,賞蓮的地方在這公園附近嗎? 於 igotojapan.com -

#10.中興新村兒童公園玩堆砂

走了一趟南投市,走進中興新村,還沒到吃中飯的時間,乾脆讓他去公園玩耍耗耗體力, ... 中興新村這座兒童公園的廁所很方便,有四種不同高度的洗手台,小朋友可站著洗 ... 於 senajian.pixnet.net -

#11.【親子旅遊】無料又可放電,非公園莫屬了~中興新村兒童公園 ...

小寶寶(6個月左右)就能去的公園,哈媽最愛『南投中興新村的兒童公園』內的盪鞦韆了❤️有小寶寶到大朋友個別適合的盪鞦韆。所以小寶寶去也有得玩 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#12.【南投市】中興新村兒童公園、第三市場美食、眷村老屋

中興新村兒童公園 地址位於中學路與光華路口,又為光華公園,中興新村除了親情公園擁有大片遼闊的草坪外,就屬這座兒童公園佔地最大,範圍涵蓋了沙坑、各項 ... 於 www.bookmarktrip.com -

#13.[遊記] 南投中興新村兒童公園挖沙、放風箏- 看板BabyMother

今兒個來分享回南投時最常帶孩子去放風的中興新村兒童公園圖文版: ... 偽」南投人老公的說法,中興新村是他們兒時回憶,兒童公園等於小朋友的樂園, ... 於 www.ptt.cc -

#14.中興新村兒童公園遊具生鏽 - 自由時報

地方推建共融式公園南投市中興新村擁有完善公共設施,兒童公園更是親子最愛,但歷經精省與經費縮減,設施維護與更新也出問題,民眾發現部分遊具生鏽, ... 於 news.ltn.com.tw -

#15.中興新村兒童公園 - 南投大同加盟店

21世紀不動產- 南投大同加盟店| 我們提供您最優質的不動產服務,是您南投買屋,南投賣屋,南投土地,南投租屋,南投房屋最佳選擇| 南投縣南投市復興路40號1樓| ... 於 0492329331.century21.com.tw -

#16.南投縣房屋第19頁。買屋、購屋、買房子、找房屋、實價登錄

... 市東閔路 位於中興新村周遭豪華農舍群聚,目前農舍申請及增建不易本案已興建並保存登記41坪毛胚建物, 土地面寬有13米前庭後院臨近中興新村兒童公園、中興會堂. 於 buy.yungching.com.tw -

#17.縣長行腳 - 南投縣政府Nantou County Government - 新聞及行政處

縣長林明溱答詢指出,目前南投縣最完善的親子休憩公園,大概就只有處處綠意盎然的城市花園─中興新村的兒童公園,最能滿足親子老少同樂的需要,不過,縣府也有積極作為, ... 於 www.nantou.gov.tw -

#18.附近景點- 中興新村兒童公園(光華公園) - abic愛貝客親子遊

地址:南投市中興新村中學路2號....☆電話:無. ... 中興新村兒童公園(光華公園)的附近景點: ... 南投草屯兒童樂園於2018/10/04正式啟用,公園佔地約一千多坪,地點就. 於 www.abic.com.tw -

#19.承諾戒菸南投舉辦青春活力反菸街舞競賽舞力全開 - LIFE生活網

南投縣政府重視菸害危及學子,特以青春活力反菸街舞競賽活動,讓全國有興趣的街舞社團隊伍參與競逐,20日於中興新村親情公園舉辦,衛生局長陳南松 ... 於 life.tw -

#20.中興新村兒童公園, 南投市, 台灣必遊景點 - Expedia HK

Expedia 提供詳盡的景點介紹、購物熱點和美食推介。跟貼Expedia 同時預訂機票酒店,盡享更多優惠,分分鐘機票最高可減100%。打算去南投市的你,仲等咩? 於 www.expedia.com.hk -

#21.中興新村兒童被拐走? 派出所澄清「絕無此事」 | 民視新聞網

中興新村兒童公園 ,佔地寬廣,又有許多免費遊樂設施,可以說是親子同樂熱門場所,但近來卻有人在臉書社團留言,說有8位小朋友在那邊失蹤了,不是被騙 ... 於 today.line.me -

#22.南投。中興新村~~兒童樂園,到底是不是個樂園呢 - 小琬的秘密 ...

邊邊的遊樂器材每個都玩過摸過一遍後往前跳跳跳的發現了這公園的重點設施~~~~沙坑!!!!!! 原來小孩都聚在這啦誰要玩其它的啊. 於 artty.pixnet.net -

#23.[1y0m18d]遛小孩的好地方=中興新村光華公園 - 隨意寫生活

最近跟妞麻迷上了帶這二個小傢伙去公園玩,於是我們趁著其他牛寶麻也有興趣決定去大家介紹的一個兒童公園,南投中興新村裡面的光華公園今天的天氣真是 ... 於 cool731115.pixnet.net -

#24.中興新村兒童公園紅外線攝影| P1130245-1-2 | Eiki Wang | Flickr

中興新村兒童公園 紅外線攝影 ... 紅外線 · 紅外線全彩改機 · Infrared · IR720nm · GF1 · LUMIXGF1 · LUMIX · LUMIXTAIWAN · LUMIX12_60MM · 南投 · 中興新村 ... 於 www.flickr.com -

#25.【南投中興】中興新村親子旅遊,必去的5個熱門景點推薦

必去景點一:郵票牆 · 必去景點二:中興會堂 · 必去景點三:綠色隧道 · 必去景點四:中興大操場 · 必去景點五:兒童公園 · PJ大俠愛旅行深活PJ Travel · More ... 於 puresharing.com.tw -

#26.陳姐蔬の燒小丸子|南投中興新村兒童公園旁素食章魚燒|蛋餅

陳姐蔬の燒小丸子位於南投中興新村兒童公園旁,主要餐點有素食章魚燒小丸子、蛋餅、鐵板麵、吐司和飲料等,價格平價美味,有帶小朋友到兒童公園放電完 ... 於 www.likeveg.tw -

#27.中興新村植栽樹種資料

綠2(省府大樓左側綠地)、光華兒童. 公園、金城社區宿舍綠地、綠22(植. 物園一)、綠23(植物園二). 行道樹、公園、綠. 地. 喬木. 中興新村植栽樹種資料. 第1 頁,共8 頁 ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#28.【南投】中興新村-兒童樂園

98/06/07《中興新村-兒童樂園》 依我家的習慣~每次出門都是先睡飽再說! ... 所以~發現了旁邊兒童專用的鞦韆耶! ... 這才叫公園嘛! 於 lllove.pixnet.net -

#29.20170402序曲~中興新村兒童公園遊玩體驗 - 個人新聞台

清明連假的第二天,我們預定到南投埔里的廣成宋爸營地露營。在進營區前,柚子爸先帶全家人到中興新村的兒童公園(又名光華公園)遊玩。 於 mypaper.pchome.com.tw -

#30.[景點]福德坑環保復育公園最大滑草場假日免費台北文山親子 ...

這週末趁著好天氣,帶兩姐妹回去婆婆家,順道去野餐。這次決定去探訪就在台北文山區木柵動物園附近的福德坑環保復育公園,距離婆家非常的近,距離 ... 於 lingmami.com -

#31.[遊記] 南投中興新村兒童公園挖沙、放風箏- BabyMother

今兒個來分享回南投時最常帶孩子去放風的中興新村兒童公園圖文版: ... 據「偽」南投人老公的說法,中興新村是他們兒時回憶,兒童公園等於小朋友的樂園,從小就在這渡過 ... 於 ptt-chat.com -

#32.【南投縣南投市】中興新村.光華公園漫步 - 語聲小棧

位於南投縣南投市的「中興新村」,是台灣戰後的第二個新市鎮(次於光復新村),完建於民國46年6月,為台灣省政府仿造英國新市鎮的模式所打造,結合 ... 於 yangbingyu.pixnet.net -

#33.草屯兒童樂園南投免費景點親子遊超推薦玩沙池球池攀岩溜滑梯 ...

南投現在除了中興新村的兒童公園之外,2018年10月在草屯又多了個很棒的兒童樂園。要來南投玩或本身住在草屯的爸爸媽媽們有福了,草屯兒童樂園是個很棒的溜小孩場所。 於 ricelala.com -

#34.中興新村兒童公園 - Facebook

中興新村兒童公園 updated their cover photo. ... No photo description available. ... 茶葉博覽會期間不休息,照常服務大家,歡迎光臨嚐鮮。 No photo description ... 於 m.facebook.com -

#35.2021戀戀197 - 伊貝特報名網

南投中興新村場 · [2021-12-25] 2021 SUPERACE黑馬半程馬拉松 · [2021-12-25] 139 ... 毛小孩路跑綠寶石寵物公園場 · [2021-11-13] 2021第二次運動營養專業認證課程 ... 於 bao-ming.com -

#36.中興新村兒童公園遊具生鏽

中興新村兒童公園 遊具生鏽. 2018-06-07〔記者佟振國/南投報導〕. 地方推建共融式公園. 南投市中興新村擁有完善公共設施,兒童公園更是親子最愛,但 ... 於 www.doc.ncnu.edu.tw -

#37.中興新村兒童公園 中興員工消費合作社好喝的王品桂花酸梅湯 ...

南投市/中興新村兒童公園·中興員工消費合作社好喝的王品桂花酸梅湯·免費又趣味的兒童遊樂設施沙坑攀岩草皮野餐 ... 於 bluesky525.pixnet.net -

#38.Wedbush升特斯拉目標價:Model 3/Y需求較供給高15% - MSN

台北首座貓公園落成柯文哲臉書鼓勵市民遛貓挨批 ... TVBS新聞網標誌 TVBS新聞網 · 地方創生券綁定只到明日為止(圖為中興新村綠色 ... 於 www.msn.com -

#39.中興新村公園

有小型公園,他是在有名的香蕉新樂園餐廳後面↓就這樹屋,不只可以看,還可以走進樹屋裡喔...中興新村光華路文英兒童公園台中市香蕉新樂園餐廳旁邊三民路 ... 於 www.wxfgc.com -

#40.中興新村兒童公園旁的中興蔥油餅| Food Stand | Taichung

How popular is 中興新村兒童公園旁的中興蔥油餅in Taichung - View reviews, ratings, location maps, contact details. 於 tw.top10place.com -

#41.中興新村公園

中興新村兒童公園 整個公園其實很復古,從雕像到老樹盤根,都有歷史的痕跡~ 沙坑哈哈~其實是小石頭坑說復古槓桿盪鞦韆小迷宮小攀爬區罐頭溜滑梯、盪鞦韆區大廣場可以騎 ... 於 www.yangxiao.me -

#42.中興新村兒童公園....橋下直排輪消耗精力.... - gq9966的部落格

好久沒來這裡玩了因為天氣都太熱....這裡都沒遮陽這幾天天氣漸漸冷了可以出來透透氣囉~~~ 小孩長大了....不再是玩沙子溜滑梯了比較難一點的也. 於 gq9966.pixnet.net -

#43.全國8隊青少年精英參賽南投反菸街舞熱力全開 - HiNet生活誌

【記者沈佑諳/南投報導】 「2021承諾戒菸青春活力反菸街舞Commit to quit」活動20日下午在中興新村親情公園熱力登場,由衛生局長陳南松主持, ... 於 times.hinet.net -

#44.共有1 筆迷宮資訊, 歡迎查閱! - 台灣觀光旅遊網

光華公園-中興新村兒童公園/沙坑/小迷宮/大草皮/假日小市集/濃濃眷村味. 喜歡親近草坪與戶外空間活動的朋友,不妨可以考慮中興新村,不論是散心、親子互動、品嚐美食都 ... 於 zltravel.com.tw -

#45.※南投※2014.10.18 1Y5M18D 南投中興新村兒童公園+草屯 ...

婆家在草屯.不過因為我們都是星期六去星期日回.有小孩之後更少出去走走. 這天天氣很好(超熱!都10月中了耶!)趁機會帶瑄瑄到南投中興新村兒童公園及草屯手工藝研究所玩. 於 jill7708.pixnet.net -

#46.光華公園(中興新村兒童公園) 南投景點玩全台灣旅遊網

光華公園(中興新村兒童公園) ... 兒童公園又稱光華公園,位在南投市的中學路旁,園區內設置有遊憩區、藝術雕塑擺飾、運動廣場與圓形涼椅等設施,成為民眾早晨與傍晚運動散步 ... 於 okgo.tw -

#47.中興新村兒童樂園Traveling - FPGAB

Traveling @ 中興新村兒童公園{南投} @ 繽紛是絕對:: 痞客邦. 幽靜的中興新村簡單的公園值得我們來回兩趟都要去玩玩@中興新村裡的兒童樂園中興新村過去省府所在地 ... 於 www.skystormsbks.co -

#48.南投景點 中興新村兒童公園、超多兒童設施、還有中興大操場 ...

中興新村兒童公園,今天要介紹的是中興新村內佔地廣大的兒童公園,裡面的遊樂設施可以讓小朋友晚上好幾個小時,附近也有很多景觀咖啡店更知名的傳統 ... 於 boo2k.com -

#49.中興新村兒童公園 - 窩客島

觀光,公園, 中興新村兒童公園, 南投縣南投市中學西路, 找美食就來WalkerLand 窩客島. 於 www.walkerland.com.tw -

#50.小迷宮、大草皮,濃濃眷村味兒童公園~南投中興新村兒童公園

... 有草皮、有溜滑梯的公園野放一番今天來到是整個城鎮散發著濃濃眷村味、以及省政府歐式建築所在地的中興新村兒童公園啦~ 中興新村兒童公園整個公園 ... 於 www.kidsplay.com.tw -

#51.[南投。景點] 慢遊南投中興新村

這一回是從國立公共資訊圖書館中興分館出發散步到中科中興園區 ... 光華公園(中興新村兒童公園) - 就在圖書館前面,園內有一些遊樂設施,還設置了公共 ... 於 donnayst0ry1.pixnet.net -

#52.吃完「復古合菜」再賞絕美螢火蟲!南投兩天一夜慢活之旅懶人包

這天剛好中興新村有一個轆轆散步市集,有時間的話可以逛一下,或者旁邊的中興新村兒童公園也可以遛小孩。謝謝13幫我遛小櫻桃,讓我可以偷懶坐在樹下 ... 於 travel.ettoday.net -

#53.[南投兩天一夜行程] 省府日常散策漫遊中興新村騎乘協力車巷弄 ...

省府前方還有座充滿綠意的森林公園,我覺得中興新村最不缺的顏色就是綠色了(笑),到處都是這樣蓊鬱的盎然姿態,充滿活力色調的氣息,在這裡可以慵懶的 ... 於 anniekoko.com -

#54.中興新村親子 - Malua

中興新村兒童公園 (光華公園) 南投. 南投中興新村兒童公園佔地寬廣、四周充滿綠意,裡面有多樣給小朋友玩的遊具,有沙坑、溜滑梯、攀巖牆、盪鞦韆、蹺蹺板. 於 www.malua.me -

#55.中興新村公園Traveling - Vnfp

Traveling @ 中興新村兒童公園{南投} @ 繽紛是絕對:: 痞客邦. 買了幾樣小吃在公園野餐輕鬆自在小孩的玩樂笑聲是最好的調味下回到草屯拜訪姑丈與姑姑再到中興 ... 於 www.koronazino.co -

#56.「帶我去操場」 中興新村樂園有人想拐童 - Tvbs新聞

南投中興新村知名的兒童公園,傳出疑似有人想「拐童」。這是一位媽媽帶著孩子去公園,聽到後方有3個人對話,1位女子向2個小孩問路,卻要求他們帶路, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#57.【南投】草屯兒童樂園免費親子景點新落成有沙坑、球池、溜滑梯

明天就是週末了大家有想好要去哪邊玩嗎?!想到假日要在家裡陪著無聊到想抓門的小孩心就先累了(抖) 南投現在除了中興新村的兒童公園之外,今年10月4日 ... 於 lyes.tw -

#58.南投中興新村兒童公園+南投親子免費旅遊+兒童攀岩+玩沙+ ...

景氣持續沒有很好,能省則省! 假日帶小朋友來『南投中興新村兒童公園』有很多可以玩無料! 『南投親子免費旅遊』+兒童攀岩+玩沙+盪鞦韆+放風箏+ ... 於 s898888.pixnet.net -

#59.「帶我去操場」中興新村樂園傳出疑似有人想「拐童」

南投中興新村知名的兒童公園,傳出疑似有人想「拐童」!一位媽媽帶著孩子去公園,聽到後方有3個人對話,1位女子向2個小孩問路,卻要求他們帶路,這位 ... 於 www.ibaby.org.tw -

#60.南投市中興新村光華公園玩石頭

... 歲四個月中興新村是南投非常有名的景點中興新村裡面有一個光華公園很 ... 等等等適合兒童的遊戲所以真的是個很方便的景點這裡的生活機能很好:有 ... 於 kk119263.nidbox.com -

#61.景點訊號地圖|網速實測大公開- 台灣之星TSTAR

臺北市兒童新樂園 ... 遠雄海洋公園. 訊號格數:. 1. 2. 3. 4. 用戶評價:滿意. 實測:約29.32 Mbps. 極速: 75 Mbps. 訊號優化: 了解更多>. 了解更多. 台東森林公園. 於 www.tstartel.com -

#62.新北浮洲親民公園兒童足球場今啟用- 寶島 - 中時新聞網

為讓兒童有多元運動場地,新北市板橋區公所今年規畫在浮洲親民公園興建兒童足球場,並已於8月動工,11月完工,今(12日)由板橋區長范姜坤火主持啟用 ... 於 www.chinatimes.com -

#63.盪鞦韆、玩沙池- 南投-中興新村兒童公園/近正典牛乳大王

大家都為了什麼來中興新村? 桂花酸梅湯、正典牛乳大王、老夫子牛肉麵, 以上都是必吃美食,但在草屯上班一陣子後, 這些隨手可得的美食就沒那麼熱追, 所以,我. 於 wreadit.com -

#64.中興新村兒童公園- 遊客評語- 陪伴我們成長的兒童樂園

Tripadvisor提供南投市中興新村兒童公園網友評論, 可以進行南投市中興新村兒童公園預訂查詢, 諮詢南投市中興新村兒童公園價格, 還可以找到南投市中興新村兒童公園官網, ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#65.【南投】2021中興新村景點美食地圖:第三市場冰磚、兒童公園

最熱門中興新村美食餐廳,第三市場冰磚、老夫子牛肉麵、 梅園餡餅粥、希谷早餐;必玩的中興新村景點,兒童公園、郵票牆、荷花池、中興會堂通通有, ... 於 anrine910070.pixnet.net -

#66.這裡玩免費!南投中興新村兒童公園挖沙、盪鞦韆、放風箏與野餐

這裡玩免費!南投中興新村兒童公園挖沙、盪鞦韆、放風箏與野餐 ... 說到中興新村的兒童公園就不能不提這塊沙坑,其實是小石頭坑,雖然使用的人很多,但是卻 ... 於 brainfart99.pixnet.net -

#67.南投中興新村光華兒童公園,鳳凰花開畢業季 - CITYSTORY旅遊

但是今天拍攝地點是位於中興新村的兒童公園. 鳳凰樹總是高大! 據說還可長到20公尺以上! 今天原本是要拍其他花的但是卻被鳳凰花吸引了. 於 citystory1.blogspot.com -

#68.【南投】草屯兒童樂園免費親子景點新落成有沙坑、球池、溜...

韓國中興新村兒童公園,2018年10月26日— 明天就是週末了大家有想好要去哪邊玩嗎?!想到假日要在家裡陪著無聊到想抓門的小孩心就先累了(抖) 南投現在除了中興新村的 ... 於 entry.kragoda.com -

#70.承諾戒菸南投舉辦青春活力反菸街舞競賽舞力全開 - 蕃新聞

兒童 猛爆性心肌炎發作如感冒出現這些症狀要警覺 ... 青春活力反菸街舞競賽活動,讓全國有興趣的街舞社團隊伍參與競逐,20日於中興新村親情公園舉辦, ... 於 n.yam.com -

#71.大草皮、假日小市集~濃濃眷村味兒童公園~中興新村兒童公園

【南投親子景點】沙坑、小迷宮、大草皮、假日小市集~濃濃眷村味兒童公園~中興新村兒童公園文/治療師雙寶阿木南投景點其實多到玩不完… 於 wu681012.pixnet.net -

#72.遊記 南投中興新村之光華兒童公園 - emily4369的部落格- 痞客邦

雖然是冬天,但台中的冬天今年卻格外溫暖因為74道路的開通,讓我們去草屯南投更加便利且中興新村真的是一個很適合溜小孩的地方.. 所以帶著小朋友玩沙的玩具, ... 於 emily4369.pixnet.net -

#73.中興新村兒童樂園 - Xianjin

中興新村兒童樂園 · 這裡玩免費! · 小迷宮、大草皮,濃濃眷村味兒童公園~南投中興新村兒童公園 · 親子趣味遊戲玩翻天~南投中興新村幸福與關懷科技體驗館 · 【南投】草屯兒童 ... 於 www.xianjin.me -

#74.中興新村兒童公園旁鳳凰花開| 大紀元

【大紀元6月2日報導】(中央社記者曾立南投二日電)又到了鳳凰花開的時節,中興新村兒童公園旁的鳳凰花最近開得火紅,在陽光的照射下十分耀眼,也不禁 ... 於 www.epochtimes.com -

#75.休館日查詢 - 國立公共資訊圖書館

國定假日全館(含總館地下一樓自修室)是日休館一日。 • 111年春節連續假日於2月4日(初四)開館,4 ... 於 www.nlpi.edu.tw -

#76.#中興新村兒童樂園Instagram posts - Gramho.com

1Y6M17D #中興新村#中興新村兒童樂園#南投景點#南投#南投親子景點#南投公園#吊帶褲男孩#吃了一整顆哈密瓜男子#親子景點#媽媽視角#放電好去處#1y6m #20210410 #公園盪 ... 於 gramho.com -

#77.中興新村懶人包|中興新村怎麼玩《熱門景點、交通、美食

眷村矮房彷彿回到50年代台式經典懷舊時光,且社區的高度綠化,綠意盎然的綠色隧道,讓初來乍到的你,猶如漫步在歐洲的綠公園內。拿著小編為你準備的中興 ... 於 www.welcometw.com -

#78.[ 南投。親子旅行] 無料的兒童樂園,好停車,有小costco. 在地 ...

所以爸爸媽媽要幫孩子多帶一套衣服替換。 中興新村的兒童樂園,說穿了就是大型的社區公園,. 但是旁邊有好吃的。。。 於 ozoc73.pixnet.net -

#79.中興新村兒童公園這裡玩免費!南投中興新村兒童公園挖沙 - Oouzd

這裡玩免費!南投中興新村兒童公園挖沙,盪鞦韆,放風箏與野餐中興新村兒童公園四處種滿樹木,綠意盎然!平日到訪人潮少許多,愜意且精神爽難度比較高的翹翹板平衡板, ... 於 www.polresmajlengk.co -

#80.中興新村光華公園 - bluezz旅遊筆記本

位於中興新村圖書館前,公園裡許多適合兒童遊玩的設施,周邊小吃林立,福利社,圖書館,郵局,榕樹下,大操場,是中興新村最大的公園親子遊憩的好地方。 於 bluezz.tw -

#81.國際訂房搜尋 - ezfly易飛網

提供您南投NANTOU 中興新村兒童公園Zhongxingxincun Children's Park 地區,飯店住宿,即時房價房況查詢、飯店預訂,立即確認訂房結果。 ezfly易飛網國外訂房中心. 於 ea.ezfly.com -

#82.Traveling @ 中興新村兒童公園{南投} - 繽紛是絕對

往南投日月潭之旅的路上先到草屯找文雯姑姑姑姑婆家近中興新村有一座兒童公園適合讓小朋友消耗精力去程時小孩子玩得欲罷不能回程再來一次寬闊的環境幾 ... 於 karen707.pixnet.net -

#83.兒時記憶延續@中興新村兒童樂園(2Y2M-3Y11M) - 痞客邦

也很高興複製我童年的回憶給倆寶,讓我們彼此更貼近彼此,有著共同的美好記憶。 【交通資訊】. 兒童公園位於中興新村的圖書館旁,而「臺灣 ... 於 chris1211.pixnet.net -

#85.【中興新村景點】南投中興新村~兒童樂園景點介紹 | 健康跟著走

想到假日要在家裡陪著無聊到想抓門的小孩心就先累了(抖) 南投現在除了中興新村的兒童公園之外, ..., 【南投親子景點】沙坑、小迷宮、大草皮、假日小市集~濃濃眷村味 ... 於 info.todohealth.com -

#86.國3耐震補強將完工沙雕園區納入共融親子公園 - Udn

南投縣目前僅中興新村、草屯鎮有兒童公園,每到假日常看許多家長帶著孩子在公園遊憩,小朋友玩得很高興,父母也安心。但親子共融公園相當缺乏,縣政府 ... 於 udn.com -

#87.【中興新村景點】南投中興新村~兒童樂園景點介紹 - Via's旅行 ...

想請問Via,賞蓮的地方在這公園附近嗎? 我這週末要去南投兩天一夜,應該會去拍蓮花知道賞蓮那篇您有附上地圖,但想先 ... 於 viatravel.tw -

#88.中興新村公園地址:南投市中興新村 - Bsmba

中興新村 過去為中華民國省政府所在地如今,中興會堂,兒童樂園,佔地約一公頃。「親情公園」顧名思義即是「親子遊樂,假日時吸引許多民眾前往遊憩,活動,佔地約一公頃 ... 於 www.jenniferhuntgllery.co -

#89.名間苗圃生態公園設大型遊具老少咸宜暑假亮相 - 中央社

南投縣名間苗圃生態公園再升級,南投縣政府打造大型磨石子溜滑梯、草坡攀 ... 等人出席動工典禮,林明溱說,許多親子假日湧進中興新村,兒童公園人擠 ... 於 www.cna.com.tw -

#90.好房HouseFun6月號/2014(No.13)3軌超值抗跌屋出列

中與新村在一一 OO 九年確定開發高等研究園區後,包括中與特區和中與首區等民間業者自辦重劃區,迅速成為當地房市熱區,其他交易較熱絡的路段,還包括 中興新村兒童公園 ... 於 books.google.com.tw -

#91.20110226中興新村兒童公園 - JamesLin的部落格

中興新村 的兒童公園遠近馳名,許多家長都會帶孩子來這裡玩~ 228三天連假的第一天我們因為早上還有工作,所以是等到工作結束才帶林家姊妹過來玩,時間已經接近中午~ ... 於 jmslin.pixnet.net -

#92.中興新村兒童公園附近的酒店 - Hotels.com

大部分酒店可免費取消. Hotels.com 帶你玩盡南投市中興新村兒童公園必去景點!上Hotels.com 預訂南投市中興新村兒童公園附近43間酒店,價錢低至HK$284! 於 zh.hotels.com -

#93.這裡玩免費!南投中興新村兒童公園挖沙、盪鞦韆、放風箏與野餐

身為南投媳婦都沒介紹南投適合親子共遊的免費景點好像說不過去,今兒個來分享回南投時最常帶孩子去放風的中興新村兒童公園據「偽」南投人老公的說法, ... 於 mamibuy.com.tw -

#94.中興新村兒童公園地址 :: 路名資料庫

中興新村兒童公園 地址 金門縣金城鎮菜市場路租屋 海印寺由來 宜蘭市延平路郵遞區號 宜蘭觀光工廠 宜蘭縣員山鄉大安路 冬山農舍 宜蘭縣大同鄉附近美食 竹北美食ptt. 於 road.iwiki.tw -

#95.中興新村兒童運動公園相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的中興新村兒童運動公園相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#96.流浪狗入侵中興新村兒童公園幼童:狗狗在打架 - 時事板 | Dcard

連結:2020-12-12 12:36 聯合報/ 記者江良誠/南投即時報導,△中興新村流浪狗數量激增,狗群還在兒童公園爭吵狂吠,讓許多家長擔心幼童安全。 於 www.dcard.tw -

#97.2021中興新村半程馬拉松- 野餐趣(延期) - 運動筆記

2021中興新村半程馬拉松- 野餐趣(延期). 2021/08/29. 南投縣中興會堂. 查看地圖. 1 2 3 4 5. 0.0. 線上報名 活動簡章 購買賽事意外險. 因疫情延期至2021/10/31. 於 running.biji.co -

#98.【趣南投。親子遊】中興新村兒童樂園@ 蕃茄哥 - 隨意窩

中興新村 的兒童樂園是小蕃茄造訪最多次的公園這次終於坐到每次都客滿的盪鞦韆感覺不出來小蕃茄喜不喜歡,乖乖地讓我們推著他盪鞦韆把拔說:我們去玩別的遊戲, ... 於 blog.xuite.net -

#99.兒童公園- Amusement Parks - 中興新村光榮十路, 南投市 ... - Yelp

兒童公園. 1 review. Amusement Parks. Open • Open 24 hours. Unclaimed. Review. Directions. Photos. Add Photo. 中興新村光榮十路. 南投市, 南投縣540 Taiwan. 於 www.yelp.com