人工智慧所引發的道德或倫理爭議的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝木水寫的 愛教會到底?:以神學視野反思教會醜聞 和ChristopherWylie的 Mindf*ck 心智操控【劍橋分析技術大公開】:揭祕「大數據AI心理戰」如何結合時尚傳播、軍事戰略,深入你的網絡神經,操控你的政治判斷與消費行為!都 可以從中找到所需的評價。

另外網站人工智慧之公法學研究- 政大學術集成也說明:本文將針對人工智慧所衍生的憲法爭議與行政規制提出討論。人工智慧在發展出強 ... 歐盟發布《人工智慧道德準則》:「可信賴AI」才是AI 的指路明燈,KKNews,2018/12/26 ...

這兩本書分別來自校園書房 和野人所出版 。

國立雲林科技大學 科技法律研究所 王服清所指導 吳兆鈞的 國家利用人工智慧之風險控管及危險責任 (2020),提出人工智慧所引發的道德或倫理爭議關鍵因素是什麼,來自於人工智慧、大數據、國家賠償法、公法危險責任、個人資料保護法。

而第二篇論文國立政治大學 法學院碩士在職專班 劉宗德所指導 劉國儒的 人工智慧之公法學研究 (2019),提出因為有 人工智慧、AI、公私協力、可信賴AI、隱私權、演算法的重點而找出了 人工智慧所引發的道德或倫理爭議的解答。

最後網站機器人、人工智慧以及所引起的倫理道德問題– DevicePlus則補充:機器人、人工智慧以及所引起的倫理道德問題 ... 機器人技術和人工智慧(AI)的最新進展可以透過龐大資料集的快速分析和尋常任務的自動化、欺詐檢測以及物流 ...

愛教會到底?:以神學視野反思教會醜聞

為了解決人工智慧所引發的道德或倫理爭議 的問題,作者謝木水 這樣論述:

當愛教會變得困難,你向何處仰望,尋回愛的力量? 如果《愛教會到底?》的問號曾是你心頭的問號,你一定要開書看下去。 身為基督徒,加入教會、在教會服事,並且「愛教會」,似是理所當然。偏偏有時候,教會裡的人與事情實在不可愛,甚至還發生令人震驚的財、色醜聞,成了教外人士的笑柄、教內會眾的絆腳石。痛苦、失望之餘,還有可能真心真意而不是自我催眠地繼續愛教會嗎?在醜聞、肇事者、社會觀感、教會應對方式這糾結一團的風暴中,教會組織與信徒個人又該如何走下去? 身兼會友、領袖、牧者、神學教育者多重角色的謝木水老師,有感於近年來許多教會領袖或福音機構醜聞頻傳,往往造成教內信徒的傷害以及教外非信徒

的批判,於是特別寫作此書,意圖為弟兄姊妹提供一個更加寬宏、超越單一教會或事件的視野來看待問題。 本書從教會歷史、聖經神學、實踐理性與哲學等角度,審視教會歷來最為人詬病的幾大積弊,包括教派分裂、宗教暴力、排他性、濫用職權等;並在釐清問題根源之後,引導讀者回歸聖經根基,在神學反思中,將信仰路上碰到的每一顆絆腳石,變為信仰成長的踏腳石,進而有能力回應新時代的道德觀相對化、人工智慧當道、後真相民粹橫流等試煉,勉勵信徒與教會比肩,在這世界拋來的挑戰甚至磨難中,更深刻地見證基督福音的真理與愛。 曾立志跟隨基督的你,這本書將伴你一次又一次地省思、角力、更新,你終將找到你想放在「愛教會到底」後面的

那顆標點。但願不再是徬徨的?,而是肯定的。,委身的!,又或是:,帶出基督在你生命中寫下的更多美好篇章。 相信謝博士的分析與見解,對一般的信徒與教會領袖有莫大的幫助。我個人對這些倫理課題也相當有興趣,稍有涉獵,但自己胡亂閱讀,有點見樹不見林的感覺。讀完本書,對一些課題的梳理,尤其是神學上的理解,忽然間出現了一個清晰的「大圖像」,許多問題也豁然開朗起來。—張文光(馬來西亞基督教長老會原道堂長老)

國家利用人工智慧之風險控管及危險責任

為了解決人工智慧所引發的道德或倫理爭議 的問題,作者吳兆鈞 這樣論述:

越來越多地使用人工智慧來執行以前需要人類智慧的各種任務。各個國家的警察慢慢認識到許多潛在的好處,希望利用這項技術來繼續並提高維護法律的能力。鑑於警察在社會中的特殊角色和權威高度依賴於社會信任,因此重要的是要確保以道德和負責任的方式使用AI等新技術。雖然AI確實是一種非常有前途的技術,可以為警察帶來很多好處,但重要的是要意識到它的侷限性,了解它們如何給以負道德責任的態度使用AI帶來挑戰,並糾正人們的誤解。因此我們打算對未來幾年與警察實踐有關的AI和道德規範進行實際描述。 道德規範是關於社會內在道德上是對還是錯的一套公認原則,可以看作是基本權利框架的基礎:《歐盟憲章》裡面提到建立在人類尊嚴、自

由、平等和團結的不可分割的普遍價值之上。我們使用「道德」來指法律或法規沒有規定的精神權力和期望。根據我們確定了負道德責任使用AI的六項原則,從而導致了對技術、個人和社會水平的要求。這些原則包括課責制、透明度、隱私和數據保護、公平與包容性,人類自治與代理權,以及(社會技術)穩健性和安全性來作探討 。 人工智慧與大數據兩者可說是相互扶持的關係,人工智慧必然須應用大數據,且大數據具備很大的功用,同時也發生大數據之一些問題。為因應新型態的犯罪模式,警務智慧應用了機器人、犯罪預測方法、移動APP及無人警車等。因為智慧警務之發展的確可能引發取代人力之疑慮以及對人隱私的威脅、演算法的偏見以及公法危險責任的

適用等之相關問題。關鍵字:國家賠償法、人工智慧、特別犧牲補償責任、公法危險責任、風險控管、個人資料保護法、大數據、演算法。

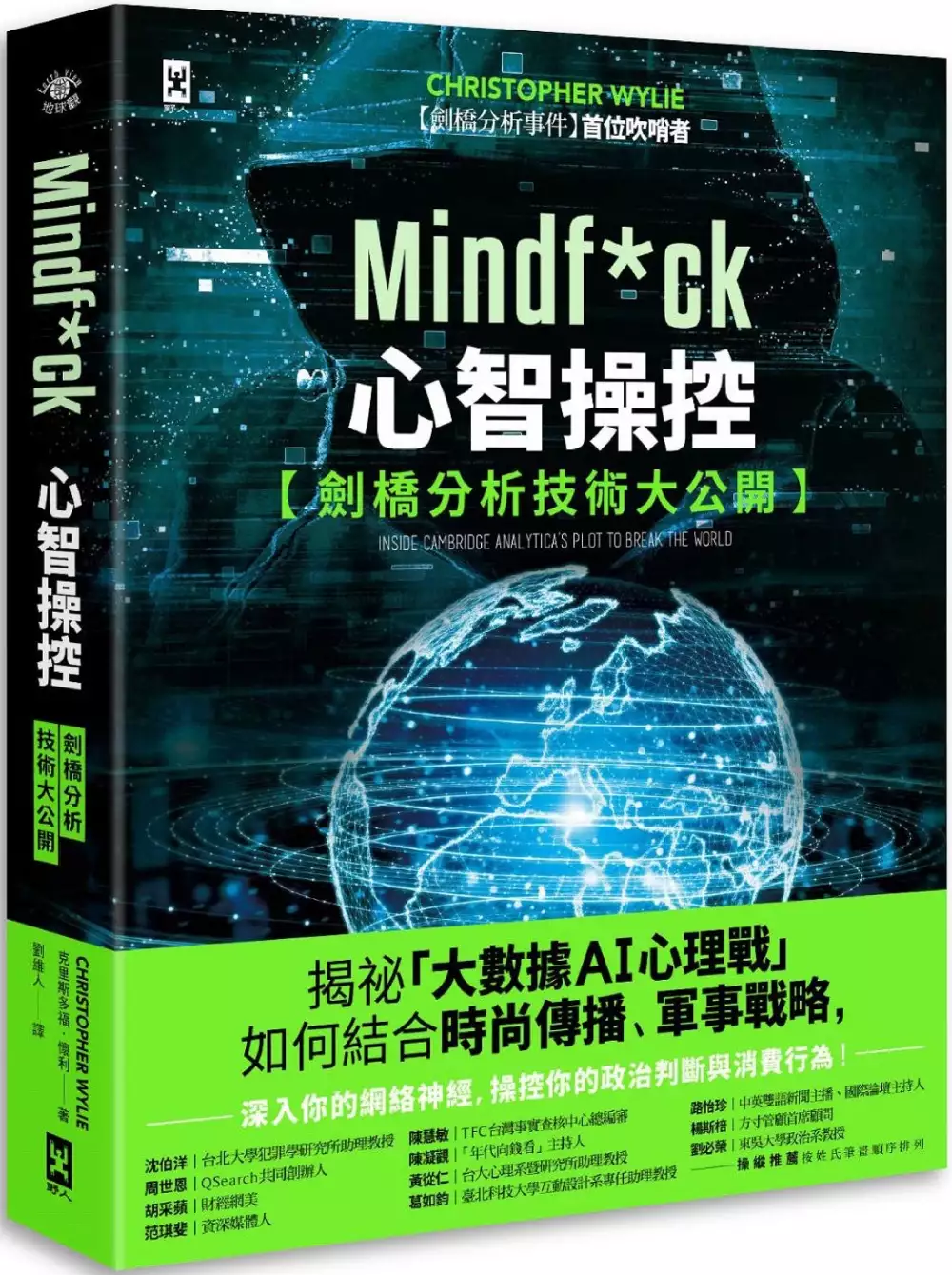

Mindf*ck 心智操控【劍橋分析技術大公開】:揭祕「大數據AI心理戰」如何結合時尚傳播、軍事戰略,深入你的網絡神經,操控你的政治判斷與消費行為!

為了解決人工智慧所引發的道德或倫理爭議 的問題,作者ChristopherWylie 這樣論述:

Facebook全面封殺的數據犯罪爆料! 【劍橋分析事件】首位吹哨者──Christopher Wylie 完整揭露「史上最強數位操控戰」技術內幕! ★ 「極具價值的『數位心理戰』入門書」──《衛報》 ★ 「提供了許多令人細思恐極的細節」──《紐約時報》 ★ 最博學的科技選戰洞見書, 融合「#人工智慧 #計量心理學 #時尚策略 #軍事間諜 #政治&法律&社會學」 ※ 相關影視改編:紀錄片《個資風暴》(The Great Hack)、電影《脫歐之戰》(Brexit: The Uncivil War) 【適用】✔選戰幕僚 ✔社群行銷人 ✔駭客

✔App工程師 ✔數據分析師 ✔股票投資人 你相不相信,有一家公司可以窺視所有人的心智、 可以瞄準最脆弱的一群人, 偷走群眾的自我認知,植入有錢人想要的版本? 在本書中,Christopher Wylie以「主謀者視角」,首度公開數位心理戰的第一手內幕。2014年,年僅24歲的Wylie創立了「劍橋分析公司」,他結合自身的時尚、駭客、心理學專業,親自帶領公司開創出史上最強大的「心理剖繪」(psychographic profiling)技術。 這項技術能夠扭轉人類行為、操控群眾意識,全世界的政治人物和有錢人都虎視眈眈,但一切很快就失控……英國快速脫歐、美國川普當選、

世界秩序一夕顛覆。 原本或許能進白宮的Wylie,為何退出了「劍橋分析」團隊?他又爆了什麼機密的料,竟然遭致臉書和IG封鎖帳號、全面噤聲? ◤沒有資料庫,就準備輸到脫褲 選戰的核心是「科技和資料」, 脫歐派、川普之所以獲勝,靠的是 #關聯式資料庫(relational database)、#精準投放(microtargeting)。 「劍橋分析」把資料餵給 #演算法, 讓 #人工智慧 決定候選人該說什麼、該找誰拉票! 不想花錢建資料庫的英國自民黨,全國57個國會議員只剩8個成功連任。 ◤AI、心理學怎麼駭進你的腦袋? 劍橋分析先找出每個人的 #認知偏

誤(cognitive bias), 花幾個月瓦解你的 #心理復原因子(psychological resilience factors), 利用 #深度學習(deep-learning)神經網絡 預測你的行為、 再加入 #迴力鏢效應(BOOMERANG effect)持續鞏固偏見, 就能不知不覺操控你的投票選擇。 ◤和Prada、Gucci學習打選戰! 極右派的興起,和 #卡駱馳鞋(Crocs)爆紅, 都是文化資訊在網絡節點中擴散後所產生的──時尚、政治根本是同一檔事! 預測「時尚潮流」的工具:#採用週期(adoption cycle)、 #擴散率 和

#網絡同質性(network homophily)等 就是推動川普當選的武器。 ◤#黑暗三元素 #軍事間諜 #國家崩潰 #自戀(narcissism) #馬基維利主義(Machiavellianism) #病態人格(psychopathy) 擁有上述三元素之一的人, 他們會攻擊同儕、不介意同歸於盡, 是戰爭中軍事間諜的首要煽動目標。 在脫歐公投中,「劍橋分析」找到了這群人, 整個英國就從內部慢慢瓦解崩潰。 書末,Wylie為了避免再次爆發數位操控戰,提出了4大極具建設性的科技監理方針,為本書更添實戰價值。 名人推薦 【專文推薦】(按姓氏筆畫順

序排列) ★黃從仁(臺大心理系暨研究所副教授) ★葛如鈞(臺北科技大學互動設計系專任助理教授) ★楊斯棓(《人生路引》作者、方寸管顧首席顧問、醫師) 【揭祕推薦】(按姓氏筆畫順序排列) ★沈伯洋(臺北大學犯罪學研究所助理教授) ★周世恩(QSearch 共同創辦人) ★胡采蘋(財經網美) ★范琪斐(資深媒體人) ★陳慧敏(TFC台灣事實查核中心總編審) ★陳凝觀(「年代向錢看」主持人) ★路怡珍(中英雙語新聞主播、國際論壇主持人) ★劉必榮(東吳大學政治系教授) 媒體好評 .「本書揭開心理戰和改變群眾行為的內幕,是一本非常有價值的心理戰

入門書。作者懷利曾位處這項工作的核心……他清晰地說明了心理剖繪(psychographic profiling)的技術,並說明如果我們正確使用這項技術的話,能達成什麼目標。最後,懷利也說明透過這樣的技術,現代的選舉已經進入了嶄新的階段。」──《衛報》(The Guardian) .「本書描述了數位心理戰的強大影響力:當這樣的工作和骯髒的政治合作時,是如何破壞我們的民主?懷利在數百頁的篇幅中詳細描述了這個過程,並說明自己如何將社群媒體轉變為政治戰場。」──《華盛頓郵報》(The Washington Post) .「懷利在書中提供了大量內容,裡頭包含許多發人深省、令人細思恐極的細節。

他解釋了劍橋分析公司如何利用個資和數據在臉書頁面上進行心理戰──透過激怒眾多神經質、喜歡陰謀論的公民,操縱群眾做出預期反應。」──《紐約時報》(The New York Times) .「如果你對當今美國的一些重大問題感興趣(例如:民主選舉、數據資料、俄羅斯的資訊戰介入、史蒂芬.班農如何獲得政治權力、劍橋分析公司的政客名單),那麼本書絕對值得一讀……這本書提醒我們,也許是時候反思一下我們與網路之間的關係了。懷利談到當時劍橋分析公司入侵美國選舉,是要『刻意引發人性中最壞的一面』,例如偏執或種族主義。而現在,仍然有許多網路公司認為政府的監管是網路產業的威脅。這本書起了頭,讓我們反思:網路自由

的確重要,但這些後果值得嗎?」──《美國國家公共廣播電台》(NPR)

人工智慧之公法學研究

為了解決人工智慧所引發的道德或倫理爭議 的問題,作者劉國儒 這樣論述:

近年來,人工智慧技術開始蓬勃發展,與我們的生活也漸漸開始產生密不可分的關聯,從每個人手機中的「Siri」到被推薦觀看的新聞,或是Tesla和Watson的出現,在在說明人工智慧時代已然到來。每個新的技術產生到全面應用的過程中,往往會對現有的法規形成挑戰。本文將描述當網際網路來臨時,許多法規面的限制是須要去調整和突破的,並以此思考如何面對人工智慧時代中也會產生的法規面的挑戰和問題。本文將針對人工智慧所衍生的憲法爭議與行政規制提出討論。人工智慧在發展出強人工智慧後,有可能可以取代人類,在這樣的情況下,有些決定可能是由人工智慧系統直接做決定,後續的究責問題是須要進行規制; 透過演算法運作進行自動化

決策的過程中,人性尊嚴是否被侵犯,過程中因為數據偏失或是演算法偏見所導致的不平等或歧視,應該透過規制去進行防範;個人資料蒐集、處理與利用過程中,應使資料可以被充分利用,但必須充分保障個人隱私及資訊自主權。人工智慧的規制若是太嚴格,將抑制新技術的發展,若是太寬鬆將無法預防風險之發生,而且,政府單位並沒有能力對產業有足夠之了解,因此透過產業自主規範,建立產業自主規範、國際標準會是國內外共同有的方式,透過命令或規範要求相關產業遵守標準,可以使產業的審核有共通標準,促進產業進步。

人工智慧所引發的道德或倫理爭議的網路口碑排行榜

-

#1.人機之間- AI人格化的法律和倫理爭議 - iso.cuhk.edu.hk

人工 智能一日千里,引人討論機器是否應有與人類同等的權責。 ... 下,但這除了是個學術問題,亦引發一大道德爭議:在尚未摸清其底蘊的情況下,使用人工智能是否魯莽? 於 www.iso.cuhk.edu.hk -

#2.人工智慧創作如同雙面刃深度造假挑戰社會信任 - 網管人

AI的快速發展衍生出各種道德倫理層面的議題,偽造影像、假新聞等,即為其中之一。由於自動生成AI產出影像文章愈真實,遭到濫用的風險就愈高,因此AI ... 於 www.netadmin.com.tw -

#3.人工智慧之公法學研究- 政大學術集成

本文將針對人工智慧所衍生的憲法爭議與行政規制提出討論。人工智慧在發展出強 ... 歐盟發布《人工智慧道德準則》:「可信賴AI」才是AI 的指路明燈,KKNews,2018/12/26 ... 於 ah.nccu.edu.tw -

#4.機器人、人工智慧以及所引起的倫理道德問題– DevicePlus

機器人、人工智慧以及所引起的倫理道德問題 ... 機器人技術和人工智慧(AI)的最新進展可以透過龐大資料集的快速分析和尋常任務的自動化、欺詐檢測以及物流 ... 於 micro.rohm.com -

#5.2020 人工智慧vs 倫理講座課程

講題名稱:淺談人工道德決策者對人類社會帶來的倫理衝擊 ... 本次講座提出目前有關人工智能(artificial intelligence,以下簡稱AI)或 ... 於 law1819.cmu.edu.tw -

#6.「人工智慧(AI) 倫理指南」的重要性與各國應對現況

韓國國內企業的AI倫理應對動向. □ 企業對於人工智慧所應負的社會責任. 由於演算法為人工智慧的判斷基準,而演算法是由企業所屬的人類研發者所設計,若想阻止這類人. 於 ethics.moe.edu.tw -

#7.人工智能倫理的挑戰與反思:文獻分析

一些AI 研究者致力於發展具有道德推理判斷和決策的AI 系統,使其成為道德. 主體或道德行為者(例如:Anderson & Anderson, 2011;Wallach & Allen, 2009),以. 避免未來 ... 於 ir.nctu.edu.tw -

#8.【2022 科技大事回顧】人工智慧有思想嗎?法律是否能賦予 ...

然而,LLMs基本上存在道德倫理問題,不僅僅是經常提及的偏見問題。由於機器學習模型不是人類腦袋,LLMs所產出的回應內容只是單純輸出大量數據中的統計資訊 ... 於 www.technice.com.tw -

#9.AI生成藝術創作引發爭議美藝術家集體控侵權 - YouTube

人工 智能AI的應用範圍越來越廣, 引發 的 爭議 也愈來愈多。美國最近有3位藝術家對AI繪圖公司提出集體訴訟,因為這些公司讓使用者利用AI模仿他們的風格, ... 於 www.youtube.com -

#10.【專訪】杜奕瑾:AI掀科技倫理議題,演算法偏見恐衝擊言論自由

中央社)聊天機器人ChatGPT運用生成式人工智慧(Generative AI),模仿真人回應使用者話語,引發廣泛討論。不過AI變得太聰明,也掀起科技倫理議題, ... 於 www.thenewslens.com -

#11.人工智能影響經濟發展與社會公義 - 名家評論- 工商時報

從社會學角度、日常生活觀點,如何討論人工智慧等新科技,在促進經濟發展與社會正義能否達到平衡?數位發展無論為紅燈理論或綠燈理論,無論是要往前衝 ... 於 view.ctee.com.tw -

#12.「人工智慧AI」無人艦艇軍事倫理問題初探

本文以引發許多爭. 議的AI無人艦艇為例,討論發展AI武器所帶. 來的問題,並藉此讓我們進一步思考:萬一. 未來具備AI的武器真的上戰場,可能會引起. 哪些 ... 於 navy.mnd.gov.tw -

#13.AI熱潮續延燒和碩童子賢:台廠很有機會 - 新唐人亞太電視台

面對近期市場高度關注的 人工智慧 浪潮,童子賢表示,AI高運算能力的需求, ... 最後做到整機,不管是台積電或是相關IC設計廠很有機會,他也強調, ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#14.科學vs.倫理】剪不斷理還亂,基因科學與倫理的愛恨情仇

近二十年來,隨著科技日新月異,人工智慧(Artificial Intelligence, ... 構成重要的道德問題;其次,對於可操縱人類基因型和表型的能力,提出許多重要的倫理學問題; ... 於 www.charmingscitech.nat.gov.tw -

#15.人工智慧的倫理課題- 財團法人台灣網路資訊中心部落格

倫理 在人類判斷上就可以引發各種爭議,如果苛求AI需要搭載一個完美無缺的倫理系統讓眾人滿意是不可能的,頂多讓大多數人同意。我們說透過模擬人類心智來 ... 於 blog.twnic.tw -

#16.科技倫理 - 台灣數位藝術

「科技倫理」專題延續對於人工智能(AI)的思考,主要聚焦於以AI為主的倫理課題討論,涉及創造性來源、機器學習,以及法律人與數位人之間的爭議等問題。(文:吳嘉瑄) 於 www.digiarts.org.tw -

#17.李崇僖專欄|先出發不一定比較快!微軟、Google人工智慧都 ...

最近,中國及美國分別發生兩件與人工智慧有關的倫理爭議。 微軟與中國軍方合作 引道德爭議. 發生在中國的事件,與美國的微軟有關。 於 futurecity.cw.com.tw -

#18.2019.07.17 【上課筆記】AI人工智慧與機器人倫理 - Medium

機器人(主動)需要遵守的倫理. 在探討「機器人需要主動遵守」的倫理,就是將機器人視為「道德行動者」(moral agent)。然而, ... 於 medium.com -

#19.人工智慧之倫理原則與應用- AILI專題

人工智慧 之倫理原則與應用- AILI專題- AI法律評論網(AI Legal Inquiry) ... 演算法作為其輔助的工具,進而引發不少關於人工智慧是否比較公正的爭議。 於 www.aili.com.tw -

#20.人工智慧- 維基百科,自由的百科全書

人工智慧 (英語:artificial intelligence,縮寫為AI)亦稱智械、機器智慧,指由人製造出來的機器所表現出來的智慧。通常人工智慧是指透過普通電腦程式來呈現人類智慧 ... 於 zh.wikipedia.org -

#21.pixiv回應AI繪師冒名爭議:將更新盜圖/盜賣者的限制條款

pixiv 表示,平台的規章修改和功能變更已經無法跟上圖像生成技術發展的速度,考慮到現行法規和道德倫理的基礎上,將致力營造讓大家能安心享受創作的 ... 於 www.4gamers.com.tw -

#22.醫學與倫理:美國首例豬心器官移植面臨的三大倫理爭議 - BBC

世界首例豬心移植被譽為醫學突破,它有可能縮短器官移植等待時間,為全球各地患者帶來福音。但一些人質疑這種方法是否符合倫理道德。 於 www.bbc.com -

#23.人工智慧或衝擊法律規範道德倫理你會愛上機器人嗎- 人人焦點

人工智慧 會產生自主意識和情感嗎?會不會因此給人類社會帶來衝擊? 法律爭議. 假設無人車傷了人,那麼是開發者負責還是駕駛公司 ... 於 ppfocus.com -

#24.Deepfake 深偽技術的技術濫用與道德困境,大眾正要開始面對

備受爭議的YouTuber 小玉利用Deepfake 技術,把台灣女性名人實況主的臉套入色情影片並販售謀利,引發台灣YouTube 圈、實況圈甚至政治圈憤怒,甚至連 ... 於 technews.tw -

#25.人工智慧爭議

這即是人工智慧的倫理層面,今日的創客也經常運用AI技術,對此議題也必須有所了解與掌握。 機器模擬人類時的道德狀況,如此才不會落入道德主體和受體的 ... 於 td.milliondollarquartetlive.co.uk -

#26.AI 人工智慧對公共政策在政策倫理的對話之初探 - TASPAA

隱含著人類對於科技進步所帶來的無法確定性、恐懼與害怕、與倫理道德的考量。 自從1960 年代開啟了人工智慧(Artificial Intelligence)的魔法門,AI 人工. 於 www.taspaa.org -

#27.人工智慧如何影響網路安全和安全管理? | 安永台灣 - EY

的企業報告指出,由於新冠病毒疫情,他們的公司加速推出人工智慧。 挑戰與風險. 人工智慧市場的成長並非一帆風順,意外事故頻繁發生,例如在不知情或未 ... 於 www.ey.com -

#28.倫理學觀點:該如何設定人工智慧信守的目標 - 遠見雜誌

接下來,讓我們看看這個藏寶盒裡該有哪些奧祕。 自古以來,哲學家都希望能零開始,使用毫無爭議的原則和邏輯推演,找出明確的道德規範(規範 ... 於 www.gvm.com.tw -

#29.「人工智慧之相關法規國際發展趨勢與因應」 委託研究計畫 ...

AI 最為困難且有爭議的部分即為倫理規則,因社會規範與價值不易以程式呈 ... 屬人類的人工智慧取得著作權所引發的問題45。 於 ws.ndc.gov.tw -

#30.AI 倫理治理與醫療防疫 - 中技社

能否防止這些人工智慧帶來的副作用,是未來社會或整個人類所面臨的巨. 大挑戰。 這個巨大的挑戰就是資本主義市場經濟的脆弱與不平等,加上這波新冠病毒. 疫情的推波助瀾, ... 於 www.ctci.org.tw -

#31.要與AI 一起工作嗎?AI 運用於公部門對公共行政理論的反思

另一倫理與風險爭議是人工智慧科技對於生命倫理的價值判斷。研究發現醫療用的AI. 技術或機器人,可能有損害患者的生命安全,並引發課責風險。一個極端的情境是,老年. 於 www.teg.org.tw -

#32.韓國人工智慧風險管理趨勢研析

是以,該法在風險控管部分,通過二類做法予以調控,一是建立倫理道德準則之原則、二是嘗試提出歸責原則以釐清相關應用所生之爭議。 一者,藉道德倫理界線之提出使產業更為 ... 於 stli.iii.org.tw -

#33.人工智慧時代下的司法變革-淺析司法官培訓於未來 ... - 司法新聲

重慶法院建設智能審判平台,人工智慧與大數據幫你忙,壹讀,in: ... 人工智慧. 自主判斷所引發的咎責爭議 ... 倫理學及道德領域的課程,在人工智慧. 於 ja.lawbank.com.tw -

#34.來談談人工智慧倫理(AI Ethics)- 避免科技的誤用與濫用

這即是人工智慧的倫理層面,今日的創客也經常運用AI技術,對此議題也必須有所了解與掌握。 各國各單位機構均開始主張AI倫理. 現在世界各國政府均已關切AI ... 於 makerpro.cc -

#35.人工智慧是否應該受到道德觀的規範 - 國試論壇

他指出發展人工智能就像許多故事中主角召喚惡魔一樣,主角總認為自己有五 ... 道德(Ethics):個體決定行為對或錯的準則,又稱為倫理,我們每個人心中 ... 於 talk.superbox.com.tw -

#36.未來科技的15道難題:面對世界最關鍵的轉折,微軟總裁最前瞻的預測與洞察

提供軍方頂尖科技的公司內部爭議然而,在許多人心中,這類平台科技與人工智慧不屬於 ... 明白新科技引發新一代的複雜問題,因此在考慮是否要與美國陸軍簽訂合約提供擴增實 ... 於 books.google.com.tw -

#37.人工智能倫理三問:如何對待機器和自身的關系?--知識產權

當前,人工智能浪潮方興未艾,在很多領域展示出巨大應用前景。然而,隨著人工智能技術的不斷發展,它引發的倫理爭議也不斷出現. 於 ip.people.com.cn -

#38.AI 也會出差錯?使用人工智慧可能帶來的倫理與風險 - 泛科學

若能培養對於AI 倫理問題或風險的敏銳度,便可發揮公民監督的力量,評估AI 開發或使用者有無善盡避免傷害特定個人或群體之嫌。 於 pansci.asia -

#39.AI技術被用於繪畫引發倫理和道德問題

目前一些專業的插畫師和動畫師正在使用這樣的工具,將自己的想法實現,甚至將一些人工智能創作融入他們的作品中,但也隨之引發爭議。 今年9月一個叫傑森· ... 於 www.epochtimes.com -

#40.人工智慧與哲學相關議題工作坊

針對人工智慧所涉及的哲學和倫理問題,邀請七位學者發表他們的研究心得。 ... 整體而言,學者的演講相當生動,引發了非常熱烈的對話,讓困難的哲學和倫. 於 www.nstc.gov.tw -

#41.假新聞、隱私權、大規模失業,11 個你必須思考的AI 倫理困境

雖然機器學習不是一項新的技術發展,但現在是人工智能發展的關鍵時刻。要面對的道德問題有很多,包括以下提到的十一種。 一、經濟不平等與勞動力問題. 於 buzzorange.com -

#42.人工智能的道德性何以实现?

而从实践来看,由人工智能技术所引发的诉讼案件已然 ... 王东浩:《人工智能体引发的道德冲突和困境初探》,载《伦理学研究》2014 年第2 期,第68-73 页。 於 qks.swupl.edu.cn -

#43.人工智慧的道德責任 - 每日頭條

不僅科幻小說一直專注於人工智慧對人類的威脅,谷歌總公司、Alphabet、亞馬遜、Facebook、IBM和微軟的研究者也聯手關注人工智慧將帶來的倫理挑戰。 強調 ... 於 kknews.cc -

#44.人工智慧的倫理與道德問題 - iT 邦幫忙

人工智慧 的發展固然是好,但是它所帶來的問題也不容小覷,因此眾人還是需要盡可能地考慮到各個方面,以避免倫理道德的問題產生。 參考書籍:三津村直貴所寫的《圖解AI 人工 ... 於 ithelp.ithome.com.tw -

#45.杜奕瑾:台灣AI發展具信任度優勢籲法規接軌國際 - 奇摩股市

中央社記者劉千綾台北2023年05月9日電)ChatGPT問世後,人工智慧(AI)話題引發各界關注,台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示,各國競爭開發AI技術, ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#46.人工智慧風險分析—人工智慧商業化將帶來的衝擊

分析結果顯示人工智慧技術對改善生產效率有最大的衝擊。 ... 報告、IEEE針對機器倫理道德所提出的「Ethically Aligned Design」,經濟學人調查產業界對人工智慧看法所 ... 於 books.google.com.tw -

#47.AI時代的傳播資訊素養新議題 - 媒體素養教育資源網- 教育部

近年人工智慧(Artificial Intelligence,AI)對資訊與傳播帶來的影響以及 ... 測移除平臺定義之爭議或違規內容、人工智慧製造與傳播假新聞或虛假內容, ... 於 mlearn.moe.gov.tw -

#48.國際視野系列演講(5)~律師的AI思辨之旅 當法律遇上人工智慧

當我們對技術都有了一定的了解後,接下來很重要的是和大家一起來探討AI科技所帶來的道德、倫理問題以及相關規範與政策,以及該如何治理與規範,讓AI帶來的負面影響可以降至 ... 於 member.tba.org.tw -

#49.人工智慧爭議 - 好市多switch 2020

AI(人工智能)技術發展快速,現在已應用到繪畫領域,引發行業倫理和道德等。 數位烏托邦的實現,AI的發展到底該不該受到監控,成了一個爭議不斷的議題。 於 ve.lanservices.co.uk -

#50.讓AI 擁有人類的道德感是好事嗎?恐有「災難性」後果- INSIDE

不過,人工智慧的發展是建立在人類所走過的路上,也許它能更快的理解人類倫理,以及擁有模擬文明發展能力。IIITB 的研究人員樂觀認為,機器會比人類更好的 ... 於 www.inside.com.tw -

#51.人工智能导致的伦理冲突与伦理规制 - 知乎专栏

智能驾驶本身难以破解既有的道德难题,同时还导致或强化了一些恼人的“道德二难”。有人设想了这样一个场景:一辆载满乘客的无人驾驶汽车正在高速行驶,突遇 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#52.法律有關係: 法律是什麼?怎麼變?如何影響我們生活?

以近年來人工智慧法律領域相當受到青睞的自駕車規範問題為例,其所涉及的研究, ... 晚近關於反托拉斯法規範目的之反省、 26 關於演算法所引發的公平性爭議的内涵辯論, ... 於 books.google.com.tw -

#53.人工智能的道德风险 - 联合国教科文组织

在缺乏哲学指导,或是缺失相关社会、法律规范的情况下开展的任何科学研究,都可能引发伦理问题。我刚刚提到的这几个例子说明,目前迫切需要为人工智能研究建立道德框架。 於 zh.unesco.org -

#54.未來城市:立人工智能道德指引專家:AI有意識前定條紅線

... 再次激起對AI(人工智能)倫理道德的爭議。看過他與LaMDA之間的深層對話,雖然不少專家認為對話無法證明LaMDA有意識,但隨之引發的問題是, ... 於 ol.mingpao.com -

#55.當人工智慧進入政府: 公共行政理論對AI 運用的反思*

第二個AI 應用伴隨的倫理道德風險,是AI 技術對於生命與倫理的價值判斷議. 題。研究人員發現醫療用的AI 技術或機器人,可能有損害患者的生命安全而引發. 醫療風險,而當 ... 於 ws.exam.gov.tw -

#56.A.I.人工智慧有所能、有所不能?

一般來說,法律和道德規範常跟不上科技的發展,社群媒體監控也同樣需加快腳步。Deutsch資訊執行長Winston Binch認為這意味著需要有更多擁有人文、倫理學背景的人才,因為 ... 於 www.i-buzz.com.tw -

#57.設計負責任的AI 系統 - Webex Blog

然而,若未思考系統會如何促進或傷害隱私、安全、平等、選擇自由等重要人權,就無法稱得上是負責任的工程師。隨著機器學習和資料導向的人工智慧問世, ... 於 blog.webex.com -

#58.科技倫理之意涵、責任與教育

技衍生之道德與倫理問題亦層出不窮,為人類生存與環境永續發展帶來嚴峻的挑 ... 疇涵蓋所有與科技有關的課題或引發的爭議,如科技在資訊與傳播、營建與製. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#59.108 年度「人工智慧(AI)技術導入對金融服務業之勞動法制影響 ...

協助被人工智慧或自動化機器取代之員工進行轉型,雇主於解僱勞工. 時應按其解僱之比例配合撥款協助此計畫 ... 智慧面試所引發的爭議,勞動契約法和職業安定法是否有空. 於 www.mol.gov.tw -

#60.人工智慧與法律規範學術研究群

講者:林勤富副教授(清華大學科技法律研究所). 本次會議的主題是人工智慧技術、演算法於司法實務之應用,焦點集中在State v. Loomis 一案. 引發的法律爭議及其關連 ... 於 www.hss.ntu.edu.tw -

#61.倫理道德是人工智能的根本,相關規範尚待立法

5.人工智能絕不應被賦予任何傷害、毀滅或欺騙人類的自主能力。 與此有關的消息是美國臉書公司資料洩露醜聞引發的爭議。在英國議會的人工智能 ... 於 www.tsailee.com.tw -

#62.【泛哲學】人工智能(AI) 的倫理學問題

我在這篇文章當中只能約略地提及幾個目前AI 在倫理上要面對的問題,但仍然有更多問題是我沒能指出的,包括演算法對個人隱私的侵害,還有各種因為科技差距 ... 於 philomedium.com -

#63.人工智慧引發道德爭議 - 電子工程專輯

「AI的快速發展帶來了許多艱鉅的挑戰,」MIT Media Lab總監Joi Ito解釋,「例如,最關鍵的挑戰之一在於如確保所『訓練』的機制不會永遠存在並放大同樣的 ... 於 www.eettaiwan.com