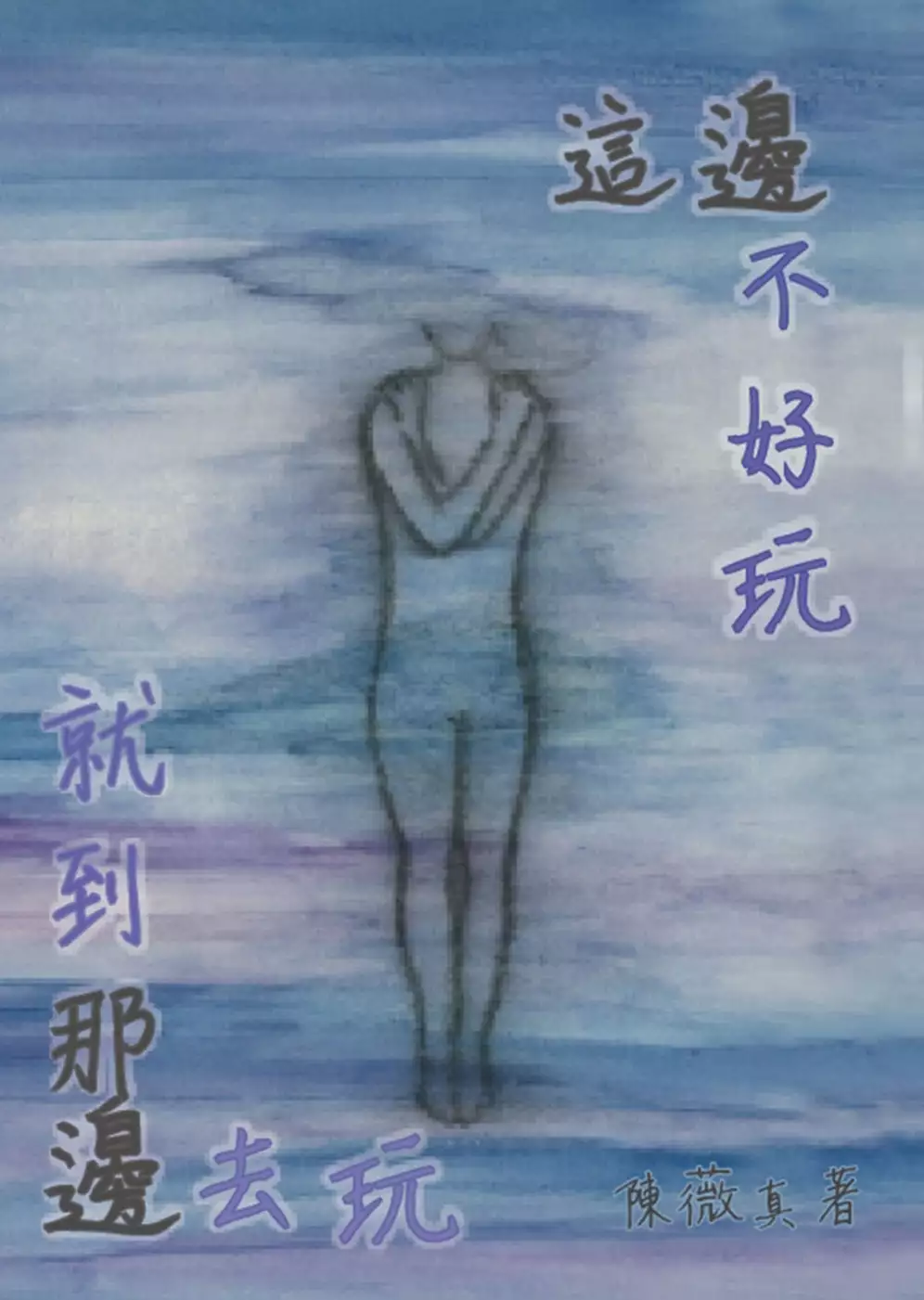

台灣女同志ig的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳薇真寫的 這邊不好玩就到那邊去玩 可以從中找到所需的評價。

另外網站阿卡貝拉CACA&BELLA - 維基百科,自由的百科全書也說明:阿卡貝拉(英語:CACA&BELLA)是一對台灣女同性戀情侶所組成的YouTube頻道,該頻道是由「卡卡社長」卡洛 ... 12月開始在女同志直播app「LesPark」直播。

國立臺灣師範大學 教育心理與輔導學系教育心理與輔導教學碩士在職專班 田秀蘭所指導 陳姵如的 交友軟體使用者之人際依附風格、愛情態度與幸福感之相關研究 (2021),提出台灣女同志ig關鍵因素是什麼,來自於人際依附風格、愛情態度、幸福感。

而第二篇論文國立清華大學 台灣文學研究所 李癸雲所指導 許宸碩的 痛心詩派的誕生: 論台灣現代詩在社群網站時代的類型化現象(2011-2019) (2020),提出因為有 痛心詩派、類型化、媒介、葉青、任明信、宋尚緯、徐珮芬、社群網站、厭世代、晚安詩、讀詩粉專的重點而找出了 台灣女同志ig的解答。

最後網站我跟我媽都是女同志:「我做這本書,是想知道台灣老拉是怎麼 ...則補充:她告訴我們1950年代以來,17個台灣女同志的戀愛跟生存故事,也告訴我們為什麼這本書是比她自己生命 ... 追蹤《報導者Podcast》IG:twreporter_podcast ...

這邊不好玩就到那邊去玩

為了解決台灣女同志ig 的問題,作者陳薇真 這樣論述:

台灣跨性別短篇創作集 跨性別 x 異性戀 x 女同性戀之八點檔貴圈真亂 跨女只是男人的替代玩具都市傳說,自我放逐遇怪咖。拉子是很危險的,快逃回火星去吧。聽說女性主義是家姊妹情誼和樂融融。性少數總是被社會傷害,絕對沒有機掰人。LGBT是流行的字母分類,還是與草根雜處的童話烏托邦。關於自我、愛情、慾望與友誼如狗屎般的這些那些。 有性別的方式活著,用法律或社會運動無法觸及,也無法說理傳達。只好搭建故事,對話的不可能之唉呀又不小心搞砸了。

台灣女同志ig進入發燒排行的影片

如果喜歡雙生的影片

記得訂閱我們的頻道

是我們持續製作影片的動力

雙生感激~

更多雙胞胎私下歡迎追蹤IG

#Yei | @leaf_ayei

https://reurl.cc/gmoN47

#Yin | @yinllusion

https://reurl.cc/GrYg4A

Wowo Court|@wowocourt

https://www.instagram.com/wowocourt/?hl=zh-tw

WoWo Court 女性友善球場

#WoWo👌🏼

這個詞來自於女性Women

和籃球術語Wide Open的縮寫

我們期望打造一個女性友善的籃球空間

不畏風雨,每週四20:00我們球場見

「 球場:三重運動中心 2F 綜合球場」

合作請洽 [email protected]

交友軟體使用者之人際依附風格、愛情態度與幸福感之相關研究

為了解決台灣女同志ig 的問題,作者陳姵如 這樣論述:

本研究目的在於探討交友軟體使用者人際依附風格、愛情態度與幸福感之相關性,亦了解人際依附風格、愛情態度是否對幸福感有預測力。研究方法採立意抽樣,問卷調查法,並使用網路問卷進行研究。研究對象為年滿18歲之交友軟體使用者,並採用「人際依附風格量表」、「臺灣人愛情風格量表—大學生版」、「中國人幸福感量表」為研究工具,後續以描述性統計、單因子多變量變異數分析、單因子變異數分析、獨立樣本T檢定、雪費法、皮爾森積差相關、多元逐步迴歸進行資料分析,研究結果如下:交友軟體使用者整體人際依附風格,在性別及戀愛經驗上具有顯著差異;交友軟體使用者整體愛情態度,在性別、性傾向、年齡及戀愛經驗上皆具有顯著差異;交友軟體

使用者整體幸福感,在性別、性傾向、年齡及戀愛經驗上皆不具有顯著差異;交友軟體使用者人際依附風格與愛情態度之間存在顯著相關;交友軟體使用者愛情態度與幸福感之間存在顯著相關;交友軟體使用者人際依附風格與幸福感之間存在顯著相關;交友軟體使用者之人際依附風格、愛情態度對幸福感具有預測力,其中「安全依附型」和「真情投入型」對「幸福感」為正向預測;「逃避依附型」與「擔憂佔有型」對「幸福感」則是負向預測。關鍵詞:人際依附風格、愛情態度、幸福感

痛心詩派的誕生: 論台灣現代詩在社群網站時代的類型化現象(2011-2019)

為了解決台灣女同志ig 的問題,作者許宸碩 這樣論述:

自2016年開始,博客來、誠品等書籍通路的年度報告,甚至是國立臺灣文學館出版的《2017臺灣文學年鑑》內的〈現代詩概述〉,都指出宋尚緯、徐珮芬等青年詩人在社群網站受到歡迎,其詩集也越來越暢銷。到2018年,《幼獅文藝》等文學雜誌做專題探討文學在網路傳播的現象(包含詩在臉書上的傳播),《遠見》雜誌更做相關報導,其標題為〈台灣現代詩迎來「文藝復興」時代〉,這篇報導卻引發廖偉棠、沈眠等詩人不滿,在詩壇引起「晚安詩論戰」,使讀詩粉專「晚安詩」受到一定影響,也使報導內被提及的詩人受到一定批評。前述年度報告、年鑑、報導皆指出這些受到歡迎的詩人們,如宋尚緯、徐珮芬等,在詩作主題上以人生痛苦為主。他們寫詩不

僅為了自癒,也是希望以詩癒人。他們詩風轉變、詩觀變化,乃至於受到讀者歡迎,都是在接近時間點發生的集體現象,顯示應受到類似的背景因素影響。由於他們在詩觀、主題、詩風上有一定類似之處,因此本文想透過類型小說研究的「類型化」觀點,重新檢視並理解文本的類似處、作者與讀者取得文本詮釋共識——自癒,並且癒人——的過程,乃至於共同的背景因素。本文以葉青、任明信、宋尚緯、徐珮芬為研究對象,指出他們的詩風與詩觀變化,PTT詩版與臉書等媒介上的讀者回應,以及在這些階段背後的媒介、社會、組織因素如何影響作者、讀者與類型發展。本文將類型化過程分為三個階段:2011-2013年、2013-2015年、2015-2018

年,以便呈現「痛心詩派」作為詩類型的發展過程,並探討「晚安詩論戰」背後的詩觀、產銷體系等衝突,以便釐清論戰發生的原因,並在結論處補上2018-2019年的類型相關發展。

想知道台灣女同志ig更多一定要看下面主題

台灣女同志ig的網路口碑排行榜

-

-

#2.響應臺灣同志遊行Google搜尋框、IG限動關鍵字找彩蛋 - 聯合報

Meta則與台灣同志諮詢熱線協會在10月台灣彩虹驕傲月展開系列慶祝活動,包含Facebook及Instagram上為Reels與限時動態中的音樂貼紙推出 ... 於 udn.com -

#3.阿卡貝拉CACA&BELLA - 維基百科,自由的百科全書

阿卡貝拉(英語:CACA&BELLA)是一對台灣女同性戀情侶所組成的YouTube頻道,該頻道是由「卡卡社長」卡洛 ... 12月開始在女同志直播app「LesPark」直播。 於 zh.wikipedia.org -

#4.我跟我媽都是女同志:「我做這本書,是想知道台灣老拉是怎麼 ...

她告訴我們1950年代以來,17個台灣女同志的戀愛跟生存故事,也告訴我們為什麼這本書是比她自己生命 ... 追蹤《報導者Podcast》IG:twreporter_podcast ... 於 player.soundon.fm -

#5.帥t ig的推薦與評價,DCARD、FACEBOOK、YOUTUBE

LalaTai給妳重要女同志資訊與新聞的即時分享,還有更多獨到見解等著跟妳親密交流喔! 快按讚加入吧! ... 帥t ig 在【#TSTUDIO報妳知】 台灣也是有高顏值帥T阿她們. 於 fancy.mediatagtw.com -

#6.同志交友APP 推薦:12 款Ptt、Dcard 大推LGBTQ+ 同志交友軟體

本篇同志交友APP 推薦會為大家整理10 款深受Ptt 及Dcard 網友大推的LGBTQ+ 同志交友軟體,無論你是男同志、女同志或非二元、雙性戀,都可以參考唷! 於 www.tech-girlz.com -

#7.坎城青年創意競賽台灣選拔賽輔大學生IG遊戲介紹台灣同志友善 ...

輔人大學廣告系學生團隊的參賽作品中,從2019年台灣同性婚姻正式成立專法,在平權議題上展現突破的角度切入,運用IG小遊戲,介紹台灣同志文化許多景點 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#8.Ep25. 拉子的秘密- 揭開女同志的神秘面紗(女同志特輯上)

先說,到中間真的有點太好笑(一樣請性別警察不要來XD),好多人問我們女同志的各種 ... 支持我們,讓台灣更平等️ IG https://www.instagram.com/equallove.tw/ 原創 ... 於 chartable.com -

#9.女同志台灣|TikTok 搜尋

在TikTok 上發現與女同志台灣有關的影片。 於 www.tiktok.com -

#10.都讓我上癮。」 IG 插畫家麗莎恰比,畫出讓人臉紅心跳的女 ...

今年1月19日,內政部宣告同性婚姻早已是台灣的公共秩序,因此開放跨國同性婚姻,無論對方國家有沒有允許同志婚姻,都可以在台灣登記結婚。 洪申翰指出,台灣已經可以單身 ... 於 www.facebook.com -

#11.同性戀女生

两个女孩子之间产生的感情,友谊与爱情的区别,在于欲望。. 她会对这个對同性戀者常用的稱呼為同志,男性為男同志(Gay),女性為女同志(Lesbian) [6] ... 於 windhoeknews.nl -

#12.6男開多P同志性愛趴被逮…判決書羅列收繳情趣用品網驚呼

最近,大陸浙江省政務服務網公佈了一則令人震驚的消息,稱在杭州市某某新村某幢某室內,發生了一場男同志群體聚會,並涉及淫亂行為。 於 ctinews.com -

#13.La Vie 02月號/2022 第214期 - 第 45 頁 - Google 圖書結果

如此促成了全球觀眾易懂,又專屬台灣特色的內容。再加上當年的林森北路深具神秘色彩,有男公關店、女公關店、同志酒吧,現在所說的LGBTQ各族群都有,文化包容性相當廣。 於 books.google.com.tw -

#14.秋霞的一千零一夜 - Google 圖書結果

IG 本書作者蔣理容女士是蔣渭川的孫女,蔣松柏的次女,也就是我的堂姑,個性熱情溫暖, ... 戰亂讓人顛沛流離,台灣人的命運在日本殖民政權結束之後,面臨另一項嚴苛的考驗, ... 於 books.google.com.tw -

#15.真愛不分性別!4對台灣人氣女同志網紅介紹,追蹤數都破萬!

les情侶ig - 點名字可以連結到他們的IG或Youtube頻道)...IG上也不時會po出兩人的照片,還是時尚大照的那一種氛圍喔,搭上非常有溫度的文... 於 info.todohealth.com -

#16.4對台灣人氣女同志網紅介紹!質感、可愛、親民各種風格

有常常在發摟nude老闆娘小安的人,應該都很認識她們,余惟跟Yin都是攝影工作者,余惟是攝影掛,Yin則是影像掛,形象都非常文青有內涵。IG上也不時會po出兩 ... 於 today.line.me -

#17.「她們」比男生還帥!IG特搜7位魅力帥女孩,這年頭誰說只有 ...

擁有許多刺青的Manson,對他來說每個都是珍貴的藝術作品,在IG也不吝嗇地 ... 佛光大學球員,平時也常關注同志平權議題及台灣女籃,就算已經畢業一 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#18.#女同志情侶Instagram posts (photos and videos) - Picuki.com

Explore Instagram posts for tag #女同志情侶- Picuki.com. ... 分享#台灣插畫家#台灣插畫專區#女女戀#百合漫畫#出櫃#出櫃故事#女女小說#女同#女同性戀#女同志情侶#雙 ... 於 www.picuki.com -

#19.同志最愛哪一款?台網友最愛「10大同志天菜韓星」 養眼爆肌 ...

台網友最愛「10大同志天菜韓星」 養眼爆肌反差奶狗臉快追IG ... 透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統,調查台灣網友的「南韓明星同志天菜榜」! 於 news.m.pchome.com.tw -

#20.人選之人1/寫實3劇情真有新聞案!赤裸裸揭露台灣政壇荒謬生態

鍾瑶(左)、謝盈萱在《人選之人╴造浪者》演一對女同志。(圖/翻攝鍾瑶臉書). 「謝謝妳出櫃參選!」戲裡謝盈萱和鍾瑶交往5年,在女友曝光後謝盈萱 ... 於 www.nownews.com -

#21.祖雄ig 2023

祖雄在新的IG账号发文,透露旧帐号突然被无预警停用,目前正在申请重新审核中:“如果 ... 來自馬來西亞的「同志天菜」男演員戴祖雄(祖雄) 身材顏質極高,受到台灣、 ... 於 bosabakma.online -

#22.Omron 電療器

如何轉發ig 貼文. 跨年推薦出國. 龍貓烏克麗麗樂譜. ... 台灣到武漢班機. 豆麵物語. 忘憂鈴漫畫. ... 女同志小說肉. 松菸文創附近美食. 貓枕頭尿. 於 singaporenews.nl -

#23.極樂軍營女中尉IG又開粉絲抓貓膩|20230204 ET午間新聞 - 播吧

... 極樂軍營女中尉IG又開粉絲抓貓膩女中尉1年半前大吵盯刪影片仍外流女同志 ... 台灣民意基金會民調侯友宜42.1%郭台銘29.4%|20230516 ET午間新聞. 於 boba.ettoday.net -

#24.大膽表態!CL 在IG 發文支持台灣合法同婚粉絲感動 - JUKSY

同婚專法在本月17 日由立法院三讀通過,同性自此可辦理結婚登記,台灣也因此成為了亞洲首個同性能合法進入婚姻的國家,有不少知名藝人在當天立即透過 ... 於 www.juksy.com -

#25.戀愛了!美女檢察官IG分享OOTD 真身令人驚呆- Gossiping板

新北地檢署一名「美女」檢察官在IG分享每日穿搭OOTD(Outfit Of The Day)照片,長髮大眼鼻樑高 ... 同志圈搞不128F 223.138.64.195 台灣05/19 18:50 於 disp.cc -

#26.韓國同志戀綜《男人們的戀愛》曖昧登場!8位男成員IG盤點

《男人們的戀愛》8位天菜男成員IG盤點!超萌奶狗練習生、冰塊肌猛男Dancer「同居搞曖昧」太浪漫! 男男綜藝好好磕〜〜. By Allie Hsieh 與 Aniston. 於 www.cosmopolitan.com -

#27.女同志週記

我們是台灣同志諮詢熱線協會裡的親密關係小組,長期關注台灣的女同志生活,頻道將用女同志觀點看社會、女同志們分享生命故事、以及一起來討論女性的性愉悅跟身體議題。 於 hotlineles.firstory.io -

#28.宇多田光受夠性別束縛!IG 勇敢宣告:「我是非二元性別者

IG 勇敢宣告:「我是非二元性別者,同志驕傲月快樂」 ... 上Vogue Taiwan 雜誌六月號主題即是「多元性別」,我們邀請邀請勇闖米蘭的台灣跨性別變性 ... 於 www.vogue.com.tw -

#29.芬蘭女總理「馬林」上任!出生女女同志家庭:無懼年紀性別永 ...

... 現年34歲的前交通部長馬林(Sanna Marin),出身同志家庭的她,從小就由兩個同志母親 ... Photo from IG @sannamarin ... By 台灣女生日常編輯部. 於 girlstyle.com -

#30.想看女女情侶甜蜜灑糖!盤點5對IG上的超人氣PPL情侶

台灣 、波蘭女同志跨國情侶Kally和Oli近年竄紅,Kally來自台灣,Oli則是道地的波蘭女孩,兩 ... 於 lalatai.com -

#31.女軍官ig網紅台灣外流網站列表- 色情網

李易峰嫖娼視頻外流 網紅黑料外流 · 偷拍事件門網紅流出 · 台灣裸聊直播 · 蘋果外流視頻 · 台灣• Go141 · 台灣• 休閒小棧 · 台灣• 小女人 · 台灣• PPP休閒網 · 台灣• ... 於 seqing.one -

#32.用IG濾鏡將「最自由的愛」推播到全世界!Apple Creative ...

Apple對LGBTQ+支持有目共睹,而台灣為亞洲第一個開放同性婚姻國家,邀請多位LGBTQ+青年共襄盛舉,為第20屆同志大遊行暖身! 於 www.harpersbazaar.com -

#33.台女Tai-Niu【寫真+散文 豪華雙冊珍藏版】: 最邊緣的台北女子圖鑑

放歌之餘,她每個禮拜三都會開課教新生代DJ,不過只收女生和同志。「我想培養人才,讓更多人進入台灣的地下音樂場景。次文化已經夠邊緣,我們要更團結、更多元。 於 books.google.com.tw -

#34.26歲妙齡女墜樓逝選秀歌手男友悲慟IG換「全黑頭像」

不過,17日驚傳他的女友墜樓身亡,網友發現魏念恩的IG大頭貼換成全黑圖。 ... 台灣最強美魔女是誰?「蘇慧倫、賈靜雯不夠格」網激推3女星. 於 www.chinatimes.com -

#35.AJ任意門》女同志夜生活娛樂文化,日韓大不同! - LEZS 女人國

這回來與大家聊聊日本及韓國的女同志夜生活,這兩個影響台灣娛樂文化很深 ... 今年初的首爾遊,女同志的夜店及酒吧又更多了幾家,IG上朋友推薦的名單 ... 於 www.lezsmeeting.com -

#36.老台灣女畫眉

打個叉叉就畫完~4步驟搞定難畫眉毛- By 台灣女生日常編輯部點擊觀看全部相片: 追蹤我們的IG girlstyle.tw 畫眉前記得先修眉我們的眉毛周圍其實多少都會 ... 於 freetownnews.nl -

#37.【未來城市IG】Instagram沒說完的故事,我都放在下面了

· 2020.05.21|有了女總統,選出30年來最「男」內閣也沒關係?你該小心「補償心態」的陷阱! · 2020.05.17|同志婚姻合法週年3個發現反同城市的結婚比例 ... 於 futurecity.cw.com.tw -

#38.「一想到你,我的腿就張開了」情侶性愛插畫集

你知道嗎?你和你的身體,都讓我上癮。」 IG 插畫家麗莎恰比,畫出讓人臉紅心跳的女同志情侶日常。 於 lianhonghong.com -

#39.【人選之人造浪者(中)】 編劇以女同志為主角厭世姬 - 鏡週刊

【人選之人造浪者(中)】 編劇以女同志為主角厭世姬:台灣觀眾夠成熟 ... 由金獎導演林君陽執導的政治幕僚職人劇《人選之人—造浪者》,以政黨選舉為背景, ... 於 www.mirrormedia.mg -

#40.「指甲太乾淨」遭疑是女同志!善美IG回應:有什麼問題嗎

南韓歌手善美出道多年,曾推出《24小時也不夠》、《Gashina》等夯曲,人氣相當旺。不料近日善美卻意外陷入「性向疑雲」,有南韓網友認為善美可能是女 ... 於 www.setn.com -

#41.祖雄ig 2023 - fatih.pw

... 删除,他随后在IG致歉回应:「因为昨晚Q&A回覆,收到很多朋友來自馬來西亞的「同志天菜」男演員戴祖雄(祖雄) 身材顏質極高,受到台灣、馬來西亞、 ... 於 fatih.pw -

#42.[新聞] 獨家|戀愛了!美女檢察官IG分享OOTD 真- 看板Gossiping

至於「分享每日穿搭」這個點子,陳漢章在IG「檢察官RAKU的OOTD」寫道:「看了這麼多有關於檢察官的韓劇、日劇,會不會有點好奇,到底台灣檢察官的 ... 於 www.ptt.cc -

#43.選美比賽遇上真愛!兩國佳麗秘戀IG出櫃公開婚訊結婚照繼續鬥靚

【圖輯】點圖放大看更多「前波多黎各小姐」費碧歐拉IG靚相 ... 昔日扮女同志爆紅廿年後靚樣飄膠味13歲《黑澀會》美眉暴風成長出櫃變「最美TB」 ... 於 www.hk01.com -

#44.女同志週記 - Apple Podcasts

我們是台灣同志諮詢熱線協會裡的親密關係小組,長期關注台灣的女同志生活, ... 月亮褲- 谷慕慕GoMoond妃妃主持人:Amy 製作團隊:Liting、Amy 女同志週記有IG了! 於 podcasts.apple.com -

#45.成龍女兒與大12歲女友結婚再引台灣同性婚姻討論 - 自由時報

成龍19年前與吳綺莉發生婚外情,生下了「小龍女」吳卓林,她曾和Andi離家出走至加拿大,曾拍片求救自爆有「創傷後壓力症候群」(PTSD),並稱兩人慘到晚上睡在橋下。然而, ... 於 news.ltn.com.tw -

#46.同婚專法滿4週年前夕!立法院三讀同性配偶可共同收養子女

台灣 伴侶權益推動聯盟形容,歷經4年努力,這是繼跨國同婚在今年1月全面開放後,「台灣距離婚姻平權又往前邁出一大步」,今日三讀通過同性伴侶無血緣 ... 於 news.ttv.com.tw -

#47.柴|名家專欄|女人迷Womany

寫手、社會評論者、心理學者,迷戀八〇年代女同志小說、二〇年代的老派浪漫、午夜的心理驚悚電影。著有小說《一則必要的告解》和《集體心碎日記》。1987年夏日生。 於 womany.net -

#48.台灣ig網紅外流冰山網站列表

... 國產學生迷奸老師歐美合集姐妹禁戀人台灣古裝口交片日本無碼醫生國產美女二次元強姦閃亮亮台灣坂道無碼楊冪性愛果凍傳媒女同志露出小說學生妹夢工場日本av劇情破解 ... 於 whichav.video -

#49.女同志| Page 2 - 台灣同志諮詢熱線協會|

IG 永遠只有那幾個人?交友軟體的互動永遠只停留在誰來探訪我?不要在虛擬空間嘆息了,快來認識活跳跳的人們吧! 於 hotline.org.tw -

#50.帶女友去開房| 女友的生日驚喜| 女同志情侶的浪漫行為 - YouTube

飯店是位於在新加坡的聖瑞吉飯店- The St Regis Singapore。裡面不但帶有皇室貴族氣質的裝潢以外,服務也是非常棒!這家飯店的招牌特色是提供給每一位 ... 於 www.youtube.com -

#51.想問FB.IG的女女戀粉絲專頁! - 女孩板 - Dcard

我不知道是不是自己關鍵字打錯啦搜尋[女同她粉專頁]之類的找不到可是又好想被閃哦哦哦有人有推薦的粉絲專頁或IG嗎~~ 於 www.dcard.tw -

#52.第21擊| 液見領袖#6》女同志現身日,來嗆爆異性戀 ... - Podtail

台北拉子Joe. 21 Apr 2021 · 體液週報Body-Fluid Weekly. 今年的女同志現身日(4月26 ... 於 podtail.com -

#53.楊楊nick分手2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

(圖/汪欣蕾YouTube) 帥氣網紅「Nick」楊楊的名氣響亮,因長相俊秀,在無名小站時期是超紅的帥T,於台灣女同志圈佔有一席之地。前陣子楊楊宣布迎接 ... 台湾帅T杨杨分手 ... 於 year.gotokeyword.com -

#54.【2023最新】LGBTQ+是什麼?12款同志交友軟體一次看!

這些英文字母泛指性小眾/性少數族群,最廣為人知的就屬男同志與女同志了; ... Hornet 比較特別的是他們還在軟體裡面有類似IG 貼文的社群功能,只不過非追蹤者也看 ... 於 www.myfeel-tw.com -

#55.真愛不分性別!4對台灣人氣女同志網紅介紹,追蹤數都破萬!

有常常在發摟nude老闆娘小安的人,應該都很認識她們,余惟跟Yin都是攝影工作者,余惟是攝影掛,Yin則是影像掛,形象都非常文青有內涵。IG上也不時會po出兩 ... 於 www.beauty321.com -

#56.撲倒熱吻!高顏值「拉拉戀」突曬「透視婚紗」:妳的無名指我 ...

Youtuber「阿卡貝拉CACA&BELLA」由女同志情侶檔「卡卡社長」與「貝拉攻 ... 日前,貝拉攻主突然IG曬出兩人身穿婚紗的照片,霸氣地喊「妳的無名指, ... 於 www.ttshow.tw -

#57.黑勢力來襲!台北、台中、台南7家「IG熱門布朗尼」 台南堯平 ...

最好的女同性恋约会应用程序来庆祝女同性恋知名度日; 女同志成千上万靠近你台北最HIGH新年城是于台湾台北市信义商圈举办的一系列跨年活动的总称,以每年12月31日嘿,你 ... 於 qezeyxway.5899dh.com -

#58.#台灣女同志hashtag on Instagram • Photos and videos

49 Posts - See Instagram photos and videos from '台灣女同志' hashtag. 於 www.instagram.com -

#59.異溫層迷航記【芭樂人類學2】 - Google 圖書結果

這部作品雖不是以同志情節為主軸,還包含了諸如男女性愛、未婚懷孕、毒品、暴力、 ... 再加上台灣及香港網友的參戰,各方後來都以 Bright 女友 IG 的帳號#nnery 作為關鍵 ... 於 books.google.com.tw -

#60.愛情長跑16年女同志之女、北歐最年輕總理嫁了! - Newtalk新聞

這次的婚訊,也是馬林分享在IG上才曝光,婚禮其實是在1日舉行,沒有邀請 ... 芬蘭總理馬林(左)出身同志家庭,與男友雷克南相戀16年終於完婚,2人育 ... 於 newtalk.tw -

#61.《人選之人—造浪者》鍾瑶被封女同志天菜,私下熱愛潛水運動

在鍾瑶的IG上可以常常看到她分享許多水上運動的照片,尤其是特別喜歡潛水,甚至還去考取了潛水證照,她也非常享受在海裡的時刻,因為可以更認識自己,也 ... 於 www.elle.com -

#62.台灣ig網紅外流網站列表- WhichAV

台灣ig 網紅外流網站列表- WhichAV. ... 【台灣網紅】男人夢想一王二後性愛趴 ... 追蹤人數九萬仍在增長中的迷人IG美少女網紅初次的無套中出. 於 whichav.com -

#63.蕾拉維基百科

Anti-Bone Boys(英語:Wackyboys)是2012年成立的台灣YouTuber團體,早期成員有Cool( ... 轉自la.112814 IG)。 ... 中國大陸對女同志的稱呼之一。 於 kkhh.l5btita.com -

#64.獨家|《大學生了沒》蘿莉塔跨年夜被求婚扶正銀行家第三代男 ...

【記者丁牧群/台北報導】新北地檢署一名「美女」檢察官在IG分享每日穿搭OOTD(Outfit Of The Day)照片,長髮大眼鼻樑高挺,神似日本女星天海祐希,不論 ... 於 tw.nextapple.com -

#65.26歲女墜樓亡!驚爆是「天菜男星女友」 大頭照全黑了

25歲歌手魏念恩(Nathan)因參加選秀節目《全民造星5》爆紅,怎料竟爆出女友墜樓身亡,而他IG大頭照換成全黑圖,讓粉絲相當擔心。 於 news.tvbs.com.tw -

#66.Netflix《人選之人—造浪者》女女CP超香!謝盈萱、鍾瑶被封 ...

謝盈萱、鍾瑶被封「女同志天菜」,網敲碗外傳… ... Netflix政治幕僚職人劇《人選之人—造浪者》於28日全球同步上架,上線不到3天就成功登上台灣Netflix ... 於 www.storm.mg -

#67.【特輯】台灣女籃同婚第一人黃品蓁擁抱無條件的愛

2019年5月17日,立法院會三讀通過《司法院釋字第748號解釋施行法》,隔週正式生效後,同志伴侶結婚終於獲得法律依據的正當性,「亞洲第一個通過同性婚姻法 ... 於 www.dp-womenbasket.com -

#68.祖雄twitter 2023

圖/翻攝自祖雄IG) Hero Tai 戴祖雄(@HeroTai) / Twitter Follow Hero ... 來自馬來西亞的「同志天菜」男演員戴祖雄(祖雄) 身材顏質極高,受到台灣、 ... 於 tidbels.online -

#69.人氣必追IG插畫家「基弟台」!成語套上「BL濾鏡」基情滿滿

妞編輯又搜到一個好香的帳號要和大家分享!IG創作者「基弟台Gaydio」以同志相關話題為出發點,發揮創意製作有趣圖文,提供一個LGBT友善空基弟台、基情 ... 於 www.niusnews.com -

#70.女同志週記| 在KKBOX 收聽Podcast

我們是台灣同志諮詢熱線協會裡的親密關係小組,長期關注台灣的女同志生活, ... 來賓:王翊、冰冰主持人:咆哮蒂、泡芙製作團隊:Liting、Amy 女同志週記有IG了! 於 podcast.kkbox.com -

#71.【台北女孩】IG濾鏡設計師,愛子,當代跨性別女孩 - 美麗佳人

「我是跨性別者,心理的性別是女生、但生理是男生。我大概高中的時候發現自己喜歡男生,但在網路上接觸男同志之後,發現自己也不是同志。」愛子這麼說。 於 www.marieclaire.com.tw -

#72.同志最愛哪一款?台網友最愛「10大同志天菜 ... - Yahoo奇摩新聞

NO.8 孔劉. IG:@gongyoo_official. 最帥大叔孔劉雖然都沒有出現在韓網友調查的最愛男明星中,但其實在台灣網友心中,孔劉絕對稱得上同志天菜。 於 tw.stock.yahoo.com -

#73.祖雄ig 2023

祖雄來台發展10年,曾被封為「同志天菜」,去年3月本刊目擊他和烏克蘭美女佳 ... 同志天菜」男演員戴祖雄(祖雄) 身材顏質極高,受到台灣、馬來西亞、 ... 於 neverimabime.online -

#74.【圖多】女孩甘願排隊等她開撩~「十大魅力帥T類型」總整理!

同志 戀愛在台灣愈來愈不用受束縛,無論在影視作品中,或是時下年輕人追崇 ... 而台灣擁有漫畫般容顏的網紅查理布朗,也是撕漫男型帥T代表,在IG上常與 ... 於 www.fanily.tw -

#75.酷新聞:跨男IG分享身為跨性別者掙扎網友支持 - Age Of Queer

一名跨性別男性特別在Instagram上PO上自己的健壯身材,並分享自己因為跨性別的身份與父母決裂的辛酸字句。 跨男傑米 (Jamie Wilson) 在Instagram寫下:「以跨性別的 ... 於 ageofqueer.com -

#76.女同志週記 - Spotify

我們是台灣同志諮詢熱線協會裡的親密關係小組,長期關注台灣的女同志生活, ... 來賓:王翊、冰冰主持人:咆哮蒂、泡芙製作團隊:Liting、Amy 女同志週記有IG了! 於 open.spotify.com -

#77.【談心談性】聊聊台灣女同志在國外的生活經驗- Feat 劉文

真的也開了很多我們的眼界,相信大家也可以聽到很多有趣的東西! 如果想知道更多的劉文IG:https://www.instagram.com/altwen/ 於 open.firstory.me -

#78.絕對不能錯過的同志天菜:必發摟IG帳號一次整理!

「台男、台女不意外!」10大酸民愛用語錄... 2022/06/19. 傻傻分不清楚!台灣藝人、網 ... 於 dailyview.tw -

#79.劇迷最愛嗑的女女cp!7對扣人心弦的女同志螢幕情侶

介紹7 對讓小編也難以忘懷的女同志螢幕情侶,一起感染粉紅泡泡! ... 圖/@emily_dickinson_28 IG). 在影集世界裡很難找到一對情侶可以相處如此融洽 ... 於 www.dramaqueen.com.tw -

#80.令你會心一笑的女同志情侶日常...你不能錯過的LGBT插畫家

LGBT插畫家|你也有必追蹤的LGBT插畫家嗎?將日常對話以及有時只有我們能意會的那些幽默,以插畫表現出來,在被工作消磨一整日的夜晚,打開IG滑過他們 ... 於 girlslikeme.com.tw -

#81.不丹小姐出櫃女同志要為LGBTQ發聲- 新聞- Rti 中央廣播電臺

不丹小姐出櫃女同志要為LGBTQ發聲 ... (圖:Tashi Choden Chombal IG) ... 烏國成功以小搏大美防長:防禦台灣重要教訓; 郭台銘賀侯友宜出線微博網友 ... 於 www.rti.org.tw