國際處的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳鴻瑜寫的 揭密:冷戰時期台灣與東南亞國家之軍事關係 和陳儀深的 戰後台灣對外關係史論都 可以從中找到所需的評價。

另外網站國立陽明交通大學國際事務處Office of International Affairs, NYCU也說明:交大校區電話:03-5712121 #50023 地址:30010 新竹市大學路1001號浩然圖書館八樓 境外生事務組位於行政大樓一樓 Facebook:NYCU Oia 國立陽明交通大學國際事務處-交大 ...

這兩本書分別來自台灣學生書局 和政大出版社所出版 。

國立中正大學 戰略暨國際事務研究所 蔡育岱所指導 何紋萱的 未盡之路: 從國家認同角度探討臺灣國家安全問題 (2021),提出國際處關鍵因素是什麼,來自於國家認同、國家安全、歷史課綱、政府、民族國家。

而第二篇論文國立暨南國際大學 經濟學系 陳江明、葉家瑜所指導 梁韻華的 電子商務對農民收入是否有助益 (2021),提出因為有 農業、行銷通路、電子商務、農民收入的重點而找出了 國際處的解答。

最後網站國際處則補充:國立臺灣海洋大學 國際事務處 · 國際處新聞 · 最新消息 · 在校學生 · 僑生及港澳生 · 陸生 · 外籍生 · 國合計畫徵求 · 活動花絮 ...

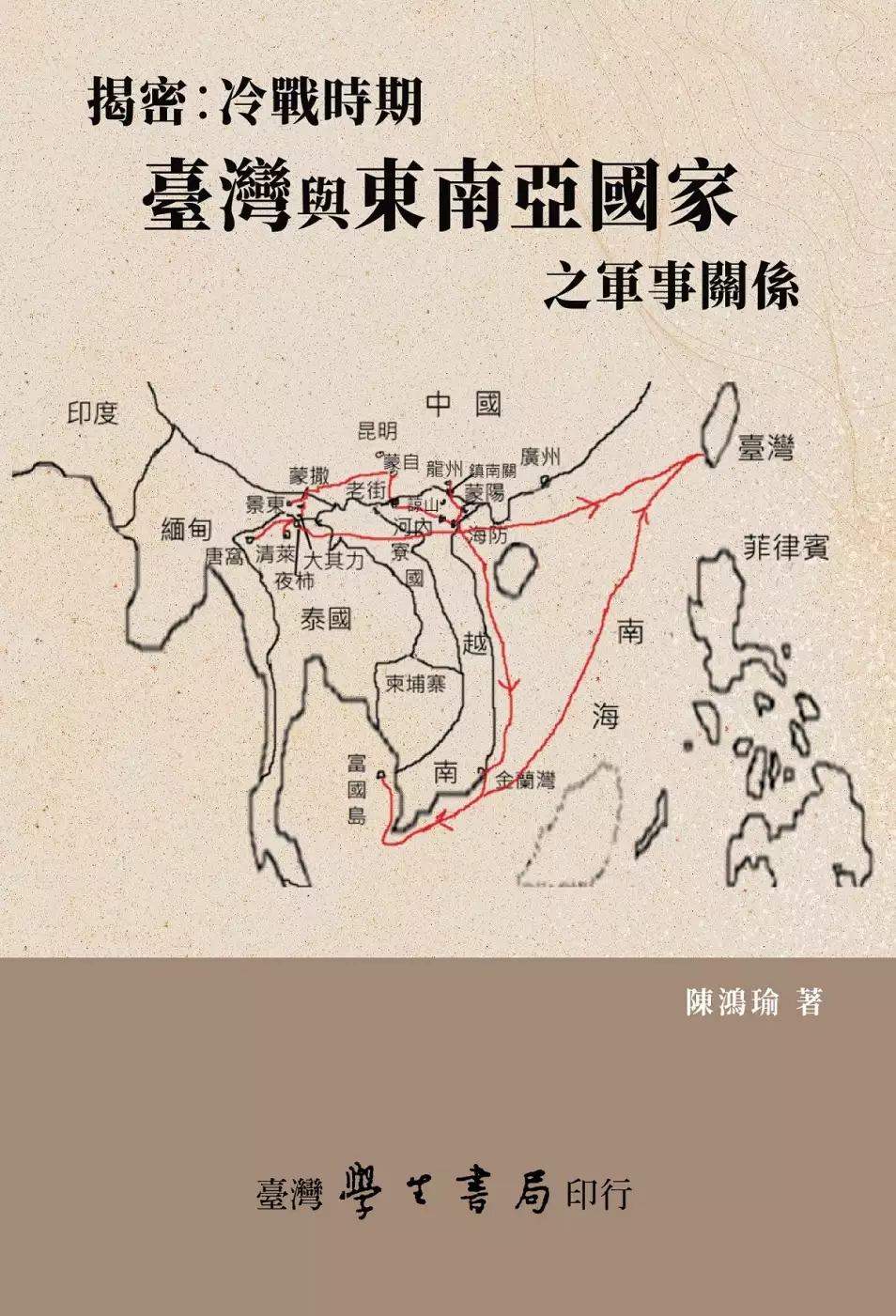

揭密:冷戰時期台灣與東南亞國家之軍事關係

為了解決國際處 的問題,作者陳鴻瑜 這樣論述:

在冷戰時期,臺灣對東南亞國家發展特別的軍事合作關係,因受美國同盟之制約,臺灣對印尼革命軍、南越、柬埔寨和寮國之軍援受到美國之限制。臺灣和美國在1951年2月簽訂軍援協定,故對菲律賓之軍援,美國要收取權益金。不經美國同意的軍援活動是跟新加坡、馬來西亞和泰國的軍事關係,臺灣輸出自行製造的武器彈藥,此完全是臺灣自主的決定,跟美國圍堵共黨政策無關。臺灣總是在他國有需要及請求下,才會提供軍援。臺灣本身軍事科技能力有限,早期提供的軍援都屬於傳統武器,而且數量不多。提供給新加坡的彈藥,是供其演習時使用,不是用作戰爭之用。對馬國、泰國和菲國的軍援,是支持其對抗共黨游擊隊。 近年臺

灣國防部和外交部釋放了部分機密檔案,本書利用該部份檔案和國外文獻寫作只能說是揭了半密。總之,從二戰結束後進入冷戰初期和中期,臺灣因為獨特的國際處境,其對外軍事援助行為,是極富戲劇性的國際行動,也是蔣中正及蔣經國政權的反共性質使然。

國際處進入發燒排行的影片

1996 年, 是台灣民主發展史上重要的一座里程碑。這年 3 月 23 日,中華民國總統正式開始由台澎金馬的 2100 萬同胞一人一票選出。而在選舉期間,對岸中國大陸在台灣海峽進行飛彈試射,彈落高雄與基隆外海,企圖表態威嚇。為此,美國也出動獨立號、尼米茲號兩艘航空母艦來到花東之外的太平洋上,戰火一觸即發,股市狂潟,資金大量出逃。

台灣的國際處境非常特殊,歷史地理的因素造成不少風風雨雨,不過即使如此,台灣人民追求民主自由的決心卻更加堅定。從 1990 年野百合學運主張國會全面改選,要求落實主權在民,到 1992 年國會全面改選,到 1996 年總統直選,76.04% 的投票率,再再顯示出台灣人民對民主社會的期盼,也隨著這些年民主化的進展而逐漸成熟。

然而,民主只是如此嗎?不是的,在這集節目中,我們一直發現,民主絕對不只是投票而已,而是在這張選票的背後,我們仍然期待一個理性溝通,包容接納,甚至是利他的,為彼此共同著想的理想社會。野百合學運世代出身的鄭麗君這麼說:「我愈參與公共事務,愈參與政治社會運動,愈感覺說人似乎是在為他人追求自由,就是你在追求參與一個社會的改造,在這社會裡面,其實讓每一個人可以更自由。」

這集節目,我們邀請前文化部長、中華文化總會副會長鄭麗君,由她熟悉的政治社會與當代哲學,跟大家一起反思台灣民主發展的奮鬥過程,以及未來展望。

主持人:涂豐恩

與談者:中華文化總會副會長 鄭麗君

#鄭麗君 #民主 #選舉 #總統 #李登輝

►按小鈴鐺通知 搶先看,精采獨家全面掌握!

►需要字幕的朋友,請記得開啟CC字幕 !

=================================

更多精采內容請見:

◎天下雜誌:http://www.cw.com.tw

◎天下雜誌video:http://www.cw.com.tw/video

◎天下雜誌video FB粉絲專頁:https://ppt.cc/flhPQx

◎天下雜誌IG http://bit.ly/2R6jfL6

◎天下雜誌網路書店:https://www.cwbook.com.tw/

未盡之路: 從國家認同角度探討臺灣國家安全問題

為了解決國際處 的問題,作者何紋萱 這樣論述:

臺灣是一個四面環海的島嶼,除了原住民以外,所有人都是外來的移民。中華民國政府於1945年撤退到台灣,至今統治著這塊土地,但是歷史的因素,使得這塊土地上的人們,對於國家認同有著不同的想像,連帶的對於國家安全的認知,也都有所不同。然國家認同的形塑,歷史教育是不可或缺的利器。歷史教育是意識形態的政治文本,教育是控制社會的機制之一,不管是哪個時期,都是影響人民最快的工具。因此歷史課綱,一直是歷屆總統上任後,主力要去更動的項目,在修正的過程中,勢必會引起社會的輿論,並藉此擾動這個社會的想像共同體。歷史課綱在一次次的修正與社會壓力之間,我們可以看見國家認同及國家安全認知的改變。本文試圖梳理,在這塊土地上

,政府和國家中間模糊的關係;並用不同的角度,討論國家認同和國家安全之間的關係;最後以歷史課綱為例,討論不同時期,總統的國家認同和所產生的社會氛圍之中,形塑或改變的國家安全認知。

戰後台灣對外關係史論

為了解決國際處 的問題,作者陳儀深 這樣論述:

本書係作者服務於中研院近史所期間、特別是參與所內政治外交史研究群,以及參與外面的團體(如台灣教授協會、吳三連台灣史料基金會、國史館)所舉辦的研討會,所發表的相關論文合輯而成,反映的是這一代知識份子對台灣問題的學習、思考與關懷。國際關係或是外交史雖非作者本行,卻是研究台灣政治史勢必碰觸的課題,作者以政治學博士的背景進入政治史、對外關係史的範疇,從1949年前後的中美台關係、戰後領土處置如奄美返還和釣魚台問題、聯合國的中國代表權問題、1980年代美台關係乃至李登輝時代民主化過程中的美國因素,莫不須要究明,方知台灣今日地位之所以然。

電子商務對農民收入是否有助益

為了解決國際處 的問題,作者梁韻華 這樣論述:

摘要 現今網路及電子商務技術成熟,顛覆了世界的經濟型態及交易模式,台灣農業產品的運銷也逐漸走向此一趨勢。過去傳統農產運銷大都透過中間商的服務,層層累加費用,以致於商品到達消費者的售價和農民所得呈現落差。現代的農民開始建立自有的網路系統,以及自己的直銷通路,因而減少中間商的費用及店面租金,也可回饋消費者較好的價格,生產者也能得到較好的利潤。本研究使用「國家發展委員會」對農漁民的問卷調查作為樣本,共1,520份,從問卷中選出對應研究有關的變因,進行統計與迴歸分析。除了全部樣本的廻歸結果外,也分別對四種作物(水稻、蔬菜、水果、水產品)的樣本分群迴歸,觀察電子商務的操作是否能為農產品的

銷售帶來助益。實證結果發現從事電子商務對農民的全部樣本收入有正向的影響;分群作物中的蔬菜、水果、水產品的電子商務銷售收入具正向的統計效果;但發現稻作透過電子商務的銷售效果不顯著。蔬菜、水果作物的分群分析發現電子商務及認證標章變數皆呈現正向效果,推估這兩項產品通過認證標章而使產品優質化,在市場顯示差異性,獲得消費者青睞購買,此為造成收入增加的因素。然而本研究認為認證標章只是獲利的因素之一,尚需要其他條件的配套,例如網路訂單服務品質的提升、倉儲冷鏈物流的效率及成本降低、虛實整合策略應用、相關知識不斷充實,可提供後續研究精進的參考。關鍵詞:農業、行銷通路、電子商務、農民收入

國際處的網路口碑排行榜

-

#1.國立臺北大學國際事務處

國際處 特於同學們期末考後的周五中午1月13日辦理睽違2年的境外生春節祭祖聯歡活動,讓學生感受滿滿臺灣人的熱情與傳統。特別佈置的祭祖會場,紅色的中華民族祖先牌位及鮮花 ... 於 new.ntpu.edu.tw -

#2.元培國際暨兩岸事務處: 國際暨兩岸事務處 - 元培醫事科技大學

元培醫事科技大學國際暨兩岸事務處,元培醫事科技大學,元培,YUANPEI UNIVERSITY OF MEDICAL TECHNOLOGY. 於 io.ypu.edu.tw -

#3.國立陽明交通大學國際事務處Office of International Affairs, NYCU

交大校區電話:03-5712121 #50023 地址:30010 新竹市大學路1001號浩然圖書館八樓 境外生事務組位於行政大樓一樓 Facebook:NYCU Oia 國立陽明交通大學國際事務處-交大 ... 於 oia.nycu.edu.tw -

#4.國際處

國立臺灣海洋大學 國際事務處 · 國際處新聞 · 最新消息 · 在校學生 · 僑生及港澳生 · 陸生 · 外籍生 · 國合計畫徵求 · 活動花絮 ... 於 oia.ntou.edu.tw -

#5.中原大學國際暨兩岸教育處Office of International and Cross ...

申請入學; 單位介紹; 國際合作; 學生出國機會; 校內國際活動; 新生注意事項; 選單. 國際學位生 · 僑生/港澳生 · 大陸學位生 · 本處簡介 · 發展沿革 · 成員與業務 ... 於 oia.cycu.edu.tw -

#6.國際事務處, 國立高雄大學- 國際事務處

International Admissions News國際招生訊息 ; 2022-10-03. 「2022-2印尼臺灣教育中心線上教育展」即將在10月5~6日舉行2022-2 Taiwan Higher Education Fair in Indonesia( ... 於 dia.nuk.edu.tw -

#7.國際事務處 - 國立高雄餐旅大學

最新消息 · 2023-2024年海外研修暨實習 · 校外參訪 · 活動花絮 · 法規表單 · ISA 國際學生社 · 國際學生夏令營 · 標準作業流程 · 教育部「海外人才經驗分享及國際連結 ... 於 iao.nkuht.edu.tw -

#8.國際事務處

No. 2, Xueyuan Rd., Beitou, 112 Taipei, Taiwan, R.O.C.. Copyright 2006 Taipei City University Science and Technology. All Rights Reserved. 於 ieec.tpcu.edu.tw -

#9.逢甲大學國際處(@fcuoia) • Instagram photos and videos

2101 Followers, 100 Following, 72 Posts - See Instagram photos and videos from 逢甲大學國際處(@fcuoia) 於 www.instagram.com -

#10.國際事務處Office of International Affairs

回首頁 · 海外青年技術班專區 · 新南向專班專區 · 入學簡章 · 學費收費標準 · 教學單位 · 國際處位置 · 回校首頁. 本功能需使用支援JavaScript之瀏覽器才能正常操作 ... 於 r015.hdut.edu.tw -

#11.樹德科技大學國際及兩岸事務處

Hai, saya christnando. Saya adalah pelajar indonesia di universitas shu te . 系別:行銷管理系. Saya memilih universitas shute untuk menempuh gelar sarjana, ... 於 www.oica.stu.edu.tw -

#12.東南科技大學國際事務處

相關連結 · 中華民國內政部移民署 · 中華民國僑務委員會 · 海外聯合招生委員會 · 勞動力發展署 · 教育部全球資訊網 · 短期研修陸生及臺生登錄系統 ... 於 ia.tnu.edu.tw -

#13.中山醫學大學國際事務處

中山醫學大學 ; 最新消息. 2023中山醫學大學國際文化節系列活動詳情 · 福兔賀歲! ; 國際交流活動公告. ✈️教育部110年度學海飛颺計畫研修心得_陳聖沅 · ✈️110年度新南 ... 於 oia.csmu.edu.tw -

#14.國立臺灣大學國際事務處

Office of International Affairs, National Taiwan University. 國立臺灣大學國際事務處 Office of International Affairs, National Taiwan University. 於 oia.ntu.edu.tw -

#15.南華大學國際及兩岸交流處歡迎您

嘉義南華大學、南華大學、國際及兩岸學院. 於 iica3.nhu.edu.tw -

#16.華梵大學國際暨兩岸事務處

2023-02-07, 華梵大學國際交流成果發表會-國際遊學-義大利米蘭國際車展(備午餐,歡迎報名參加!!) 2023-01-17, 公告本校111學年度重點產業國際碩士學程外國學生錄取 ... 於 ica.hfu.edu.tw -

#17.美和科技大學國際及兩岸交流處

第五條 本處設國際交流與招生策略推動委員會,置委員十三至十五人。由校長遴聘副校長、教務長、學務長、總務長、人事室主任、會計室主任、研究發展處處長、國際交流處 ... 於 b010.meiho.edu.tw -

#18.國際及兩岸事務處- 義守大學

關於本處. 本處簡介 · 國際行政團隊 · 國際學生代表. 相關法規辦法. 義守大學規章查詢系統 · 校園訊息. 學生相關訊息. 境外新生 · 國際學生 · 境外學生招生. 於 www.isu.edu.tw -

#19.成員 - 淡江大學國際暨兩岸事務處

統籌綜理國際暨兩岸交流組各項業務及相關事宜。 2. 統籌姊妹校雙聯學制合作業務。 3. 統籌歐洲、美洲、及亞太教育者年會業務。 4. 統籌教師出國、交流及培訓業務。 於 www.oieie.tku.edu.tw -

#20.國際事務處– 國立臺北藝術大學– 全新的繁體中文WordPress ...

國立臺北藝術大學國際事務處 · 11201 臺北市北投區學園路1 號 · EMAIL: [email protected]. TEL +886 2 2897 1527. Copyright © Office of International Affairs ... 於 oia.tnua.edu.tw -

#21.慈濟科技大學國際暨兩岸事務處

一、本校為落實教育交流國際化目標,積極推動國際合作交流與實質合作, 以提昇國際學術地位,拓展學生國際視野,提供國際學生服務。 二、國際交流合作業務, ... 於 ib.tcust.edu.tw -

#22.國際處介紹About Us | 國立東華大學國際事務處

國際處 介紹About Us · 業務介紹Our Works · 處本部Head Office Members · 國際合作組International Cooperation Division · 國際招生組International Admissions Division ... 於 oia.ndhu.edu.tw -

#23.環球科技大學-行政單位-國際暨兩岸事務處

*, 目標及理念 ; 為耕耘亞太學區、建立環球品牌,本處依據學校發展願景,提出下列目標: 一、營造國際化情境學習校園 二、培養師生國際觀、提升學術素養 三、建立國際教育 ... 於 www.twu.edu.tw -

#24.國際事務處, 國立中興大學 - [email protected]

國際處 活動 ; Jan. 16. Mon ; Feb. 1. Wed ; Feb. 15. Wed ; Feb. 17. Fri ; Apr. 1. Sat. 於 www.oia.nchu.edu.tw -

#25.輔仁大學國際及兩岸教育處

輔仁大學國際及兩岸教育處. ... 2022-12-15. UMAP臺灣國家秘書處舉辦【赴外交換學生獎學金大哉問】活動,歡迎同學踴躍參加! 2022-11-28. 輔大歐盟中心2022 TEFF 歐洲 ... 於 www.oie.fju.edu.tw -

#26.東海大學國際暨兩岸合作處

Tunghai Education Center-Indonesia ; Chinese Language Center ; Study Abroad ... 於 oir.thu.edu.tw -

#27.明志科技大學-國際事務處

最新消息 · 海外交流甄選公告 · 外賓交流 · 校內活動公告 · 校外活動公告 · 僑生及港澳生公告 ... 於 oia.mcut.edu.tw -

#28.嘉南藥理大學國際暨兩岸事務處

嘉南藥理大學國際暨兩岸事務處. ... 2022/12/05, 財團法人高等教育國際合作基金會舉辦「2022境外生留學臺灣意見調查」, 8. 2022/12/01, 有關勞動部公告「111年度及112 ... 於 oica.cnu.edu.tw -

#29.國際事務處 - 中央研究院

國際 事務處 · 中央研究院與美國頂尖大學及研究機構人才培育合作計畫 · 中央研究院獎助博士生赴國外合作機構研究作業要點 · 中央研究院人文社會科學組年輕學者赴國外進修作業 ... 於 www.sinica.edu.tw -

#30.國立臺灣科技大學國際事務處

國立臺灣科技大學國際事務處 106335 台北市大安區基隆路四段43號國際大樓402室. Email:[email protected] 電話:886-2-2730-3638 傳真:886-2-2730-1283 於 www.oia.ntust.edu.tw -

#31.逢甲大學-國際事務處: 首頁

關於國際事務處. 單位成員 · 重要獎補助申請行事曆. deco. 2020境外學生暑期文化學習之旅參訪校友企業體驗臺灣在地文化. 2022境外生新春餐會師生同歡,感受滿滿的關懷 ... 於 oia.fcu.edu.tw -

#32.國際處(農委會) - 行政院農業委員會

國際處. 掌理事項. 關於國際農業合作政策、法規、方案、計畫之策劃、 ... 於 www.coa.gov.tw -

#33.國際事務處: 最新消息

網站導覽 · 南臺首頁 · English · 訂閱網站更新訊息RSS (Site Page Update News RSS Feed) RSS · 最新消息 · 關於本處 · 國際事務長的話 · 處室位置. 於 oia.stust.edu.tw -

#34.國際事務處 - 修平科技大學

本校自107學年度起設置國際事務處前身國際學院,成立目的在整合校內現有軟硬體設施,強化行政團隊之國際化視野,推動華語課輔成效,建構輔導境外生輔導系統,培育具有 ... 於 ic.hust.edu.tw -

#35.國立雲林科技大學-國際事務處- Home

國立雲林科技大學以「務實致用的科技大學典範」為發展願景,規劃在學生培育、教師發展、大學貢獻、國際影響力四個層面上有卓越的表現。 於 tdx.yuntech.edu.tw -

#36.佛光大學國際暨兩岸事務處

佛光大學國際暨兩岸事務處. 奧博科技商標. 請登入以管理網站,按下開啟登入視窗. home. Google Search. Language. 繁體中文; 简体中文 · English. 於 oica.fgu.edu.tw -

#37.研發處國際組

分類清單 · 最新公告 · 學生赴外 · 獎助學金 · 僑外學生 · 本校教職員 · 本校交流 · 活動事項 ... 於 oia.nuu.edu.tw -

#38.國際事務處

國際 事務處. 關於本處 · 相關法規 · 相關表格 · 境外生入境防疫專區消息 · 國際交流學校及機構 · 學生交換及獎補助 · 教師及系所活動補助 · 外國學生申請交換 ... 於 oia.tnnua.edu.tw -

#39.嘉義大學國際事務處

全部 · 活動公告 · 招生公告 · 獎助學金 · 短期交流 · 出國計畫/交換 · 線上報名 · 其它 ... 於 oia.ncyu.edu.tw -

#40.國際暨兩岸事務處

國際 暨兩岸事務處Office of International And Mainland China Affairs · 招生資訊Admission Information · 相關法規 · 獎助學金申請專區Scholarship and bursary application ... 於 imc.cufa.edu.tw -

#41.國際事務處 - 國立臺灣師範大學

2023國際文化節3月與您見面. ☆3月28日中午盛大開幕典禮☆境外生攤會活動開放報名 3/28 販售異國美食的「多元文化美食展」 3/29 展現各國傳統的「文化體驗活動」 於 www.ntnu.edu.tw -

#42.國立臺灣大學國際事務處Office of International Affairs, NTU

國立臺灣大學國際事務處Office of International Affairs, NTU, 台北市。 9367 個讚· 380 人正在談論這個· 6 個打卡次。 NTUOIA plays a vital role in NTU's pursuit ... 於 zh-tw.facebook.com -

#43.東吳大學國際與兩岸學術交流事務處: 首頁

2023-01-11, 111學年度第二學期國際與兩岸事務志工招募. 2023-01-09, 本校交換生參加美國查普曼大學Chapman Study Abroad Podcast訪問. 2023-01-06, 美國加州大學柏克 ... 於 icae.scu.edu.tw -

#44.世新大學國際事務處

世新大學國際事務處. Office of International Affairs, Shih Hsin University ... 國際處公告. 國際學術交流中心. 境外生服務中心. 獎助學金專區 ... 於 global.web.shu.edu.tw -

#45.國立高雄師範大學國際事務處|首頁

Address:No.116, Heping 1st Rd., Lingya District, Kaohsiung City 80201, Taiwan(R.O.C.) EMail:[email protected] 國際合作組+886 ... 於 oia.nknu.edu.tw -

#46.龍華科技大學國際暨兩岸合作處

english website, vietnamese website, lhu website, 國際暨兩岸合作處網站地圖. LHU International Students. 選單-認識本處. 選單-學院系所. NEWS TITLE. 於 www.lhu.edu.tw -

#47.國際及兩岸事務處

序號 日期 標題 3 2022‑11‑27 111學年國際學伴招募 4 2022‑11‑26 NCNU接待家庭招募中 於 oia.ncnu.edu.tw -

#48.國立中央大學-國際事務處 - National Central University

重要公告; 全部; 海外教育推廣組; 國際交流暨招生; 校外資源及公告; 境外學生事務. 08 二月2023. 【NCUx提升國際視野說明會】03/07 (二) 10:00-11:00 美國天普大學說明 ... 於 www.oia.ncu.edu.tw -

#49.國際處- 青山校區:: 康橋國際學校

康橋國際學校自創校以來即設定崇高的學校教育願景:培育具國際競爭力的社會菁英,許孩子一個美麗的未來。為達到國際競爭力之教育目標,小學階段以「品格力」、「雙語 ... 於 qswww.kcis.ntpc.edu.tw -

#50.長榮大學國際交流與兩岸事務處

長榮大學- 國際交流與兩岸事務處| 全球綠色大學百大| QS世界大學五星評等| 亞洲最佳大學排名351-400 | THE 世界大學影響力601-800 | QS世界大學排名801-1000 | QS ... 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#51.國際暨兩岸事務處 - 黎明技術學院

國際處. 招生簡章THÔNG TIN TUYỂN SINH · 交流活動HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU ... email: [email protected] 相關業務: 綜理國際學生事務客項業務之管理及執行分機:# ... 於 www.lit.edu.tw -

#52.國際暨兩岸事務處

文化學習-書法畫扇. 清邁雷吉娜中文學校交流. 清邁雷吉娜中文學校交流. 台灣建築與文化導覽-2. [鹿港]台灣建築與文化導覽-1. 文化學習-書法畫扇. ‹ › 1 2 於 oia.pu.edu.tw -

#53.全球事務處

亞東科技大學國際交流組. ... ImgDesc. 【國際交流】歡迎馬來西亞校長及督學赴臺教育文化參訪團赴本校參訪 2022-12-12. ImgDesc · 【國際合作】本校與史瓦帝尼大學簽署 ... 於 gla.aeust.edu.tw -

#54.明道大學國際事務處

轉知, 熱門 財團法人高等教育國際合作基金會自即日起舉辦「2022境外生留學臺灣意見 ... 明道大學國際師生歡喜慶團圓 ... 明日未來、道時相見國際處歡送應屆畢業僑外生. 於 oia.mdu.edu.tw -

#55.協助推動學生長 - 國際暨兩岸交流處

國際處 簡介(ABOUT DIVISION OF INTERNATIONAL AND CROSS-STRAIT AFFAIRS). 為因應高等教育的國際化,規畫及推動本校國際合作事務、階段性國際合作政策及招收外國學生等 ... 於 ct100.chihlee.edu.tw -

#56.國際學術交流,提升教育視野- 元智大學全球事務處

元智大學全球事務處致力推動各項國際學術交流活動和研究合作,強化本校教育品質,擴展校生國際視野。 於 www.gao.yzu.edu.tw -

#57.國立政治大學國際合作事務處Office of International ...

公告欄. 焦點新聞; 國際學生; 本地學生; 教職員工; 其他類別. 於 oic.nccu.edu.tw -

#58.「國際處」找工作職缺-2023年1月 - 104人力銀行

2023/1/31-39 個工作機會|青山校區小學部國際處行政專員【康橋國際學校_康橋學校財團法人】、林口校區小學部國際處教學組中籍英師【康橋國際學校_康橋學校財團 ... 於 www.104.com.tw -

#59.中國醫藥大學國際事務處Office of Global Affairs, China Medical ...

國際 事務處成立於2005年8月成立, 目的是達到國際化目標,並增加師生國際學術合作交流,同時提高學術研究及國際地位。 於 cmucia.cmu.edu.tw -

#60.國立虎尾科技大學國際事務處

國立虎尾科技大學國際事務處;Office of International Affairs. 於 oia.nfu.edu.tw -

#61.國際教育交流處|

... Saginaw, MI 48710 U.S.A. 電話:1-989-964-2497 (U.S.);+886 2 2882-4564 (Taiwan). QA Bot LOVE IEE. Copyright © 2023 國際教育交流處 | All Rights Reserved. 於 iee.mcu.edu.tw -

#62.嶺東科技大學| 國際事務處

最新消息 · 外國學生招生簡章公告 · 教育部學海計畫 · 姊妹校交換及活動 · 校外留學獎學金 · 高教深耕計畫. 於 ltu1470.video.ltu.edu.tw -

#63.國際事務處

國立屏東大學國際事務處│900392屏東縣屏東市民生東路51號行政大樓3樓總機: 08-7663800 │傳真:08-7234406. E-mail:[email protected] │本校校園地圖. 於 oia.nptu.edu.tw -

#64.國際事務處

本處公告 · 參訪出訪 · 活動報導 · 學生出國資訊 · 獎補助資訊 · 招生訊息 · 轉知. 於 oia.niu.edu.tw -

#65.南開科技大學國際暨兩岸事務處

南開科技大學國際暨兩岸事務處Office of International and Cross-Strait Affairs. 於 ic.nkut.edu.tw -

#66.國立臺灣藝術大學國際事務處OIA NTUA, National Taiwan ...

一、依據駐臺北土耳其貿易辦事處112年1月31日第35578299號函辦理。 二、旨揭獎學金詳情及申請流程,請參該國獎學金網站 https://www.turkiyeburslari.gov.tr/及 https:// ... 於 international.ntua.edu.tw -

#67.國際及兩岸事務處

日期 內容來源 點選次數 2023‑02‑08 交換留學 1 2023‑02‑06 公告 20 2023‑02‑04 公告 15 於 knuoica.knu.edu.tw -

#68.育達科技大學國際事務處

育達科大國際處 · 相關連結 · 最新消息. 類別, 標題, 張貼日期, 單位. 校園公告, 112年第1次「臺灣歐盟論壇」活動公告, 2023-01-20, 國際交流中心. 校園公告, 教育部「海外 ... 於 oia.ydu.edu.tw -

#69.國際處網站

國立中正大學國際事務處 NATIONAL CHUNG CHENG UNIVERSITYOFFICE OF INTERNATIONAL AFFAIRS · 快速搜尋 · 最新消息 · 全部 · 校園生活 · 轉發公告 · 防疫專區 · 出國留學 · 獎 ... 於 oia.ccu.edu.tw -

#70.國際事務處- 國立臺北科技大學

資訊分類清單. 關於我們. 臺北科大 · 本處介紹 · 人員編組 · 國際處位置圖. 國際合作. 國際合作協議簽訂 · 國際盟校一覽Partner Institution · 學術交流 · 外賓來訪 ... 於 oia.ntut.edu.tw -

#71.國立屏東科技大學國際事務處

屏東縣內埔鄉老埤村學府路1號行政大樓4 樓— 國際事務處 · 8:30 ~ 12:30 , 13:30 ~ 17:30 · +886-8-7740561 · [email protected] ... 於 oia2.npust.edu.tw -

#72.國際與兩岸事務處

【國際處活動訊息】萬聖節文化活動有獎徵答~答對即可領取萬聖節禮物. 2022-10-20. 11/02 Middlesex University學校雙聯線上說明會. 2022-10-07. 於 ia.ocu.edu.tw -

#73.兩岸暨國際事務中心

國際暨兩岸事務處粉絲頁HWU Office of International and Cross-Strait Affairs ... 越南國際生FB Trường Đại Học Khoa Học Kỹ Thuật Tỉnh Ngô ... 國際處粉絲頁. 於 oversea.hwu.edu.tw -

#74.國際事務處

首頁; 簡介. 本處簡介 · 組織職掌. 國際交流. 締約學校 · 外賓來訪. 國際學生. 學校簡介 · 外籍學生及專班招生 · 外籍學生留台就業及工讀機會 · 如何到學校 · 國際專班 ... 於 oia.ncut.edu.tw -

#75.國立成功大學NCKU - 國際事務處

國立成功大學國際事務處 · 全部公告 · 在校學生 · 國際學生 · 僑、陸生 · 院系所及教職員 · 獎學金/補助資訊 · 轉知公告 · 重要連結 ... 於 oia.ncku.edu.tw -

#76.國立清華大學全球事務處

全部 · 招生資訊 · 獎學金 · 國際交流 · 計畫申請 · 交換計畫 · 各類活動 · 境外生 ... 於 oga.site.nthu.edu.tw -

#77.國立彰化師範大學國際暨兩岸事務處

最新消息 · 本處公告 · 校外獎學金 · 活動訊息 · 近期新聞 · 防疫快訊 · 其他訊息 · 學生專區. 於 oicaweb.ncue.edu.tw -

#78.國際處

資訊分類清單. 單位簡介 · 單位組織 · 單位法規 · 表單下載 · Admission · Current Students · AACSB · 國際交流 · 海外學習 · 微留學獎學金 · 海外金融見習 ... 於 io.ctbc.edu.tw -

#79.國際暨兩岸事務處Office of International & Cross-Strait Affairs ...

國際處 公告 ... 2022-12-21 國際美食日分享家鄉味;中華大學外籍生歲末下廚解鄉愁 ... 天4夜短期留學,透過課堂教學與主題式學習,如跨文化的認知、國際視野探索、城市 ... 於 international.chu.edu.tw -

#80.國際合作及交流處OIA - 建國科技大學- 國際合作及交流處

建國科技大學- 國際合作及交流處Office of International Affairs · Main menu · CTU VIDEO · 表單下載Downloads · 華語課程Chinese Courses ... 於 cia.ctu.edu.tw -

#81.國立高雄科技大學國際事務處

國立高雄科技大學國際事務處. ... 【轉知】越南峴港經濟大學等校將於2023年6月30日舉辦ICOAF-2023國際研討會-稿件 ... 【公告】111-2在校生優秀國際學生獎學金申請 ... 於 oia.nkust.edu.tw -

#82.中山大學國際事務處 - 國立中山大學

國際 事務處負責國際學術合作、學生出國交換/雙聯學位/短期課程甄選、來校國際學生及僑生輔導、華語文推廣,以及海外招生等全校性的國際事務。同時協助校內各單位辦理 ... 於 oia.nsysu.edu.tw -

#83.輔英科技大學-國際暨兩岸事務處- 輔英科技大學-國際暨兩岸 ...

國際 暨兩岸事務處全方位推動全校國際化的理念與目標,促使學校發展與全球脈動結合,具體建立與境外學校發展實質合作,提升本校在國際間能見度與聲望,整合校內相關資源 ... 於 eic.fy.edu.tw -

#84.正修科技大學國際事務處

教育部補助合格教師赴新南向友好國家學校任教計畫111學年度第2學期越南胡志明市臺灣學校第2次教師甄選簡章(國際事務處)2023/02/08. 有關內政部移民署北區事務大隊臺北 ... 於 oia.csu.edu.tw -

#85.國立臺中教育大學國際及兩岸事務暨研究發展處

國立臺中教育大學國際及兩岸事務暨研究發展處. ... 2023-02-07國際交流活動Welcome to 2023 KU International Summer Campus! 2023-02-06國際交流活動轉知2023年土耳其 ... 於 ord.ntcu.edu.tw -

#86.首頁- 國際暨兩岸事務處 - 明新科技大學

國際 暨兩岸事務處. ... Ë國際暨兩岸教育中心. J境外生輔導與服務中心. start 1 華語文教學中心. 170 新住民教育發展中心. 主要業務為促進本校與國外大學結盟並推動校際 ... 於 webc1.must.edu.tw -

#87.國際事務處: NTCUST

國際 事務處NEWS · 學海計畫資訊 · Admissions 境外生招生資訊 · 其它 ... 於 oia.nutc.edu.tw -

#88.國際事務處 - 國立臺北商業大學

【轉知】教育部辦理「教育部鼓勵國內大專校院選送學生出國研修或國外專業實習補助要點」說明會 · 【轉知】實踐大學國際事務處辦理「2022實踐去旅行國際教育文化週」. 於 oia.ntub.edu.tw -

#89.弘光科技大學國際事務處- Office of International Affairs ...

單位公告. 招生資訊 國際交流 學生事務 海青班 兩岸交流 華語文中心 函轉消息. 2022 ... 於 csc.hk.edu.tw -

#90.認識我們-高雄市政府行政暨國際處網站

802721高雄市苓雅區四維三路2號電話07-336-8333 傳真07-331-8905 統一編號:57997146 高雄市民服務專線:1999 本站由高雄市政府行政暨國際處文書科負責維護. 於 aia.kcg.gov.tw -

#91.實踐大學國際事務處-Office of International Affairs

實踐大學國際事務處. ... 國際文化教育週International Education & Cultural Week 2022-11-02. 亞太大學交流會(UMAP)將於2023年寒假期間舉辦印尼探索營活動 2022-10- ... 於 uscoia.usc.edu.tw -

#92.傳播暨國際事務處-聯絡資訊 - 屏東縣政府

傳播暨國際事務處, 科別, 代表號. 新聞行政科, 6210~6219 6251~6257. 國際事務科, 6220~6229. 行銷企劃科, 6240~6248 6254、6259. 多媒體事務科, 6230~6239. 於 www.pthg.gov.tw -

#93.首頁- 中國文化大學國際暨兩岸事務處Office of International and ...

中國文化大學國際暨兩岸事務處. Office of International and Mainland China Affairs, Chinese Culture University. search. Menu. 關於本處. About Us. 於 oima.pccu.edu.tw -

#94.大葉大學國際暨兩岸交流處

Admission Letter for the International Students Admission List for Spring Semester, 2023 Will be Sent After 3rd February. 大葉大學2023年春季班錄取外國學生 ... 於 fa.dyu.edu.tw -

#95.關於國際處- Office of Global Engagement - TMU OGE

國際 長 · 副國際長 · 處務秘書 · 國際學生組 · 國際盟校組 · 國際研究組 · 國際關係組. 於 oge.tmu.edu.tw -

#96.臺北市立大學國際事務處Office of International Affairs

【國際處轉知】「教育部辦理112學年赴捷克高等教育機構短期進修/ 研究獎學金 2023-02-07. 【國際處公告】【2/8-14開放線上申請】111-2境外生獎助學金申請2023 Spring ... 於 international.utaipei.edu.tw -

#97.關於本處 - 高雄醫學大學國際事務處

關於本處 ... 規劃及推動國際學術研究、教學合作交流與國際學生招生等國際化事務,積極爭取與國外大學及研究機構合作之機會,以推展大學教育之國際化。 ... 本校於民國90年7月 ... 於 ciae2.kmu.edu.tw