垂死之光2髒活的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦MaxHastings寫的 越南啟示錄1945-1975:美國的夢魘、亞洲的悲劇(上、下冊不分售) 和MichioKaku的 離開太陽系:移民火星、超人類誕生到星際旅行,探索物理學家眼中的未來世界都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自八旗文化 和時報出版所出版 。

國立雲林科技大學 科技法律研究所 王服清所指導 黃俊翔的 基因編輯於醫學應用之法制探討 (2021),提出垂死之光2髒活關鍵因素是什麼,來自於基因編輯、基因治療、細胞治療、基因醫學、人權倫理。

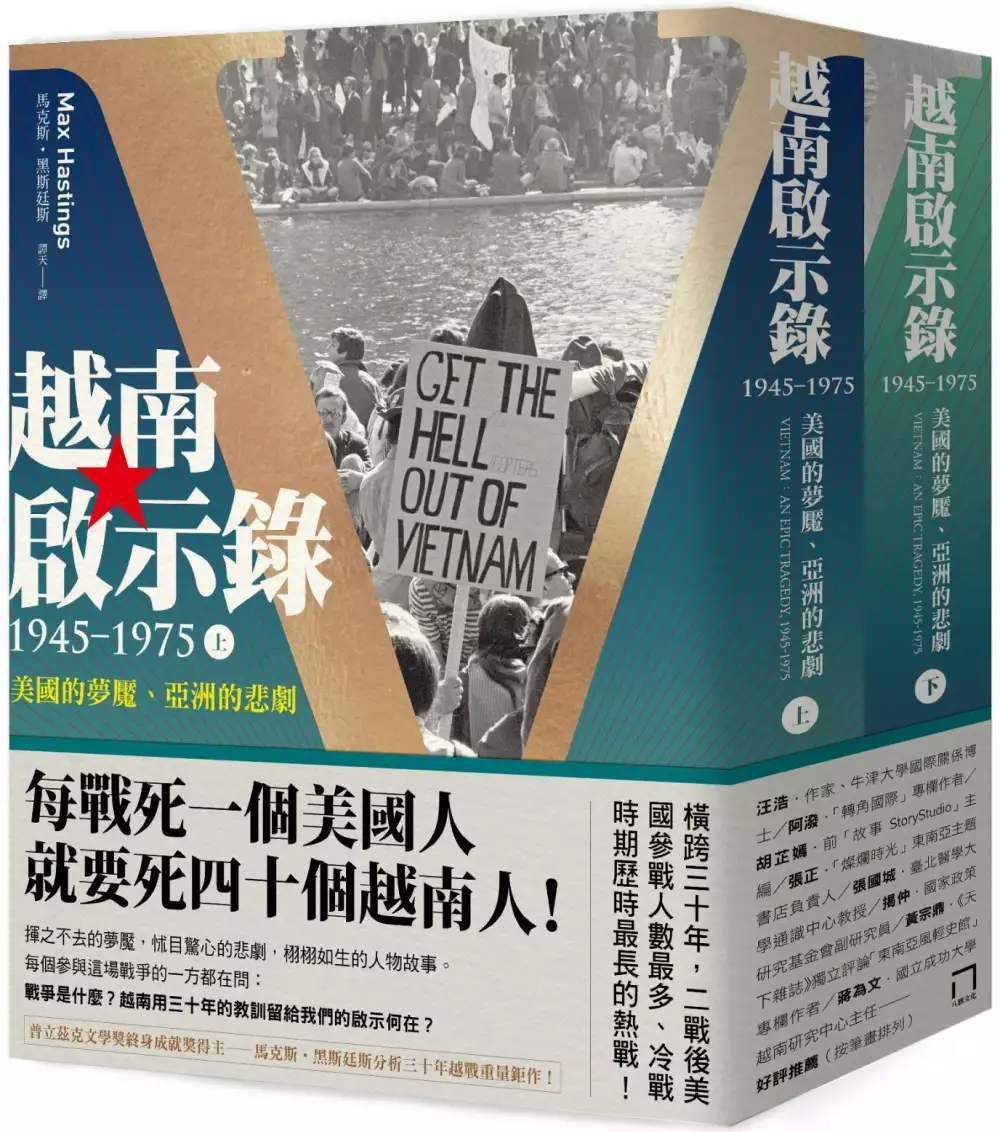

越南啟示錄1945-1975:美國的夢魘、亞洲的悲劇(上、下冊不分售)

為了解決垂死之光2髒活 的問題,作者MaxHastings 這樣論述:

美國為何介入越南?又因何深陷越戰夢魘? 西貢政權被「主子美國拋棄」的說法是否需要反思? 越共的獲勝是越南的失敗嗎?北越真的是正義的一方、歷史的必然嗎? 越南二戰後所經歷的三十年悲劇,又是誰造成的? 全套二冊——台灣首次出版關於三十年越戰的悲劇史詩! 軍事寫作終身成就獎得主——馬克斯‧黑斯廷斯 【非虛構寫作】戰爭經典! 《越南啟示錄1945-1975:美國的夢魘、亞洲的悲劇》是英國著名記者、軍事歷史學家馬克斯‧黑斯廷斯,於二○一八年寫成的一部以越南戰爭為題材的長篇歷史鉅著,記述自一九四五年二戰結束法軍重返印度支那至一九七五年西貢淪陷、美軍撤離,南北越歸於共產黨統治,兩次印度支那戰

爭的宏大歷史。 本書的中文標題是「越南啟示錄」,而非「越戰啟示錄」,是因為本書不單是描述單一戰爭,而是關注整個越戰;除了關注越戰,對於越戰背後的越南、亞洲乃至於世界大局都有著墨。本書也是台灣罕見出版的整體分析和描述三十年越戰的非虛構鉅著,提供讀者完整理解越戰的視角,並反思其帶來的災難和影響。 ●越南,用三十年告訴美國什麼,又告訴世界什麼? 越南,這個二十一世紀的觀光勝地,在二十世紀曾是浴血的戰場,多達兩百至三百萬人犧牲。在現代戰爭史上,越南戰爭的地位十分重要,這場橫跨了三十年包括法越以及美越之間的戰爭,是冷戰時期歷時最長的熱戰,也是二戰之後美國參戰人數最多的戰爭。

一九五四年法國已經在越南支那的戰場上蒙受恥辱,一九七五年的西貢淪陷則對美國造成更大的屈辱;而在戰場之外,越戰也引發了一九六○年代美國的反戰浪潮,讓無數美國青年走上街頭示威。許多人可能會對強大的美國為何打不贏北越共產黨而感到困惑,本書便提供一個觀點:戰場勝負不是唯一,政治決策才是關鍵!事實上,軍事只是政治的延伸,所以美軍幾乎打贏了每場戰鬥,但最終卻輸掉了整個戰爭! 因為韓戰的陰影,美國的政治領袖們害怕蘇聯與中共的強勢介入,導致世界核武大戰。因此一開始設下的越戰目標就為自己的失敗埋下伏筆:美國人不想摧毀共產黨的北越,僅僅是協助南越防守越共南下,以及消滅南越境內的共產黨游擊隊。在這個限制

下,美軍的地面部隊無法跨過北緯十七度線北上,只能用空中轟炸的方式施加壓力。 也是因為韓戰時,當時的美國總統杜魯門解除了麥克阿瑟將軍的指揮權,令美國政軍關係長期蒙上陰影。以至於越戰時的美軍高層,竭力避免任何對總統權威的挑戰。這種如履薄冰的心態,即便打贏了的每場戰鬥,依舊使得美國深陷在越戰這個大泥淖中無法脫身。 越戰也是人類戰爭史上第一次把戰場上的實況影像,固定出現在美國每晚的電視黃金檔時段上,電視裡的美國人像科幻電影中那些巨型怪獸一樣犯下種種醜行,他們搗毀途經的一切,也破壞越南社會的寧靜。而北越的共產黨因為完全掌控了媒體,使得河內政治局的暴行都被掩蓋,他們可以犧牲人命為代價,而不

必擔心媒體或選民有所不滿。正是這種情形,一九六○年代的美國湧現出驚人的反戰浪潮,他們崇拜胡志明、毛澤東、切‧格瓦拉,對美國作戰的道德正當性造成巨大傷害;更諷刺的是,越共卻獲得了民族解放和拯救者的形象。因此,美軍在戰場上的每一次勝利,都反而讓自己陷入政治和道德的深層泥淖。 然而,作者黑斯廷斯認為,這場戰爭的參戰雙方,沒有任何一方占據道德上風,都不配贏得這場戰爭。 回過頭來看,越戰三十年不單單對越南造成政治結構的改變,也改變美國自身。如同本書副標題所指的,越戰成了「美國的夢魘、亞洲的悲劇」。美國為這場戰爭付出的真正代價不是錢,甚至不是為它捐軀的五萬八千條美軍性命──以人口比例換算,

這個數字比韓戰還小──而是它為美國帶來的創傷。二次大戰的勝利以及在經濟上取得的驚人成就,使美國人對他們的道德正義與美軍的所向無敵充滿信心,讓他們自然而然自覺高人一等。但越戰重創了這種優越感。「所有其他的戰爭紀念建築都在歌誦勝利者的榮光,只有越戰紀念館讓人悲傷,讓人為這場平白無故的浪費感嘆。」華特‧布莫將軍說:「越戰是美國近代史上對美國影響最巨的一場戰爭。我們永遠無法彌償它造就的懷疑與不信任。」 美國輸了越戰,這是世人皆知的結果,「亞洲的悲劇」則一針見血指出越戰帶來的影響,最直觀的數字在於:越戰中每死一個美國人,要死四十個越南人。一比四十的死亡比,觸目驚心。然而這筆帳到底該算在誰的頭上?

又有多少是越共造成的呢? 越戰與西方二十一世紀在伊拉克與阿富汗的兩場戰爭,完全不同。但在這幾場戰爭中,美國與其盟國都遭遇一個始終解決不了的難題:如何將戰場上的勝利轉換成可續的政治實體。麥馬斯特(H.R. McMaster)在《全球戰場》中悲傷地得出結論說,「問題是,打得再好也於事無補。」美國的悖論在於,它一方面無法置身於戰爭之外,一方面又不可損及它做為文明價值標竿的地位。「美軍不夠野蠻,嚇阻不了許多農民支持共產黨。美軍燒了許多村莊,惹得世界輿論大舉躂伐,但卻又燒得不夠多,無法阻止地方人民庇護游擊隊。」 黑斯廷斯於此處提出了一個值得深思的問題:從越戰之後,到伊拉克、巴爾幹、阿富汗

諸戰爭,美國的政治人物和普通選民到底該如何看待戰爭? 而這個問題,在今天台灣的華語世界裡往往被化約為另外視角的兩個問題:第一個問題是,當戰爭發生後,美國大兵會不會來保護我們?第二個問題是:美國人會不會像拋棄了南越和阿富汗人一樣,也拋棄我們一走了之? ●數百人的一手訪談,小人物的戰爭故事,與悲劇交織成詩 本書的作者黑斯廷斯,是西方世界家喻戶曉的軍事歷史作家,曾獲得普立茲克文學獎(Pritzker Military Library Literature Award)終身成就獎的肯定。他曾擔任戰地記者,親身實地採訪越戰,並見證了西貢的無情淪陷。在美軍撤退時,他本計劃留下來採訪

北越共產黨,但目睹了越共在西貢的各種暴行後,他不得不在撤離行動的最後一刻擠過如潮水般的逃難民眾而登上飛機。這一切身經驗,讓他在寫作本書時具有獨特的在場優勢。 他為了完成本書,讓它血肉豐滿,立體生動,更對上百位參與、經歷越戰的相關人士——不論是越南人、美國人、俄國人抑或是中國人,也不論其地位和身份高低,進行了大量口述訪談。有基於此,黑斯廷斯筆下的越南戰爭栩栩如生,戰場的硝煙味、戰場外的緊張、憤懣和悲哀,彷彿穿透書本,襲面而來。黑斯廷斯試圖去瞭解,對於那些還活著的受訪者來說,這場戰爭意味著什麼? ★【張輝山,作家,著有《獲勝一方》(The Winning Side)】 一九七五

年的一天,當村子裡的擴音器響起、宣佈西貢已經「解放」時,我才十三歲,正與一個玩伴在一座小丘邊玩耍。「我當時心想,南越受了二十年的苦難終於結束了。」但在二○一二年,我「訝然發現真正遭到解放的一方其實是北越。」 ★【阮公倫少校,前南越軍軍官,被送進北越再教育營。】 一天,一群再教育營犯人在警衛監視下進行勞動時,村裡一名老頭走到他們面前,破口大罵:「我們早從一九五四年起就等你們來解放我們。現在你們終於來了,卻都是階下囚。你們真可恥!你們不肯奮戰,你們容忍貪污,你們縱情享樂。你們背叛了我們。」「我們只能默默吞下這些辱罵之詞,這是我們罪有應得。」 ★【阮公洪,反戰的南越人,他曾經加入

越盟作戰。】 在西貢被「解放」後,他在共產黨新成立的司法部工作。當他發現自己的兒子因曾是南越軍官而被送進再教育營時,向政治局提出抗議但遭駁回,讓他悲痛欲絕。在一個風和日麗的早上,他從西貢黎利街一棟高樓樓頂跳下,留下兩封信。一封給黨領導層,譴責它的殘酷與虛偽,另一封給妻子與兒子,祈求他們原諒。「我非常遺憾未能早些了解共產黨。共產黨永遠在大多數人面前唱出誘人的高調。之後利用這些人為共產黨受苦受難。我過去相信共產黨,我錯了。」 本書出現的人物形形色色,歷歷分明,越共、影星、酒吧女、軍官、傘兵、陸戰隊、飛行員……各種不同身分人物的感人故事,有機穿插在本書的戰爭場面裡,包括一九五四年奠邊府戰

役、美國的轟雷行動、一九六八年北越的春節攻勢、美國一支海軍陸戰隊幾乎被殲滅的大道之戰、西貢淪陷……等,與悲劇交織成詩。在閱讀這本書時,黑斯廷斯所描繪的場景彷彿就在眼前。 一名曾被黑斯廷斯訪問,於一九六○年代後期前往越南戰場的美國傘兵表示:「黑斯廷斯這本書是一部長達三十年的悲劇,穿插著勇氣、愚蠢與輝煌,還有一些幽默。黑斯廷斯比我讀過的任何作者都更成功地捕捉到,那場漫長的血腥衝突中實際發生的事情,然後以一種可以理解的方式呈現在眾人面前。」 名人推薦 (按筆畫排列) 汪 浩(作家、牛津大學國際關係博士) 阿 潑(轉角國際專欄作者) 胡芷嫣(前故事 StoryStu

dio主編) 張 正(燦爛時光東南亞主題書店負責人) 張國城(臺北醫學大學通識中心教授) 揭 仲(國家政策研究基金會副研究員) 黃宗鼎(《天下雜誌》獨立評論「東南亞風輕史館」專欄作者) 蔣為文(國立成功大學越南研究中心主任) 好評推薦 專業推薦 「馬克斯‧黑斯廷斯的《越南啟示錄:1945-1975》是本難得的好書,不僅對三十年越南戰爭對世局的影響、各方政治斡旋與戰局發展等,有精闢的分析;也詳細記錄各陣營內的政治角力、軍文決策者的面貌心境,與戰火下官兵及百姓的感受,讓讀者對此一重大歷史事件的各個面向,都能有所體會。更可貴的是,作者以絕佳的文筆,

成功結合歷史文件與訪談紀錄,讓這本『大書』不但極具參考價值,卻沒有類似著作常見的生硬與流水帳等通病,讀來毫不吃力,絕對值得推薦。」¬¬——揭仲,國家政策研究基金會副研究員 各界讚譽 「黑斯廷斯在本書將大量關於越南的歷史、分析、回憶錄和小說整合成一個高度可讀和生動的敘事,這將成為未來許多年戰爭書寫的標準。」——美國全國公共廣播電台(NPR.org) 「一個全面而引人入勝的敘述,闡明了政治、軍事戰術和戰略,以及一場造成兩百萬人死亡的戰爭日常現實。」——匹茲堡郵報(Pittsburgh Post Gazette) 「不僅會吸引軍事和政治歷史愛好者,它可能會成為描寫戰爭

的標準之一。」——圖書館雜誌(Library Journal) 「這本平衡而富有洞察力的書讀起來很愉快,它摧毀了任一方佔據道德制高點的幻想。」——卡爾‧馬蘭特斯(Karl Marlantes),《馬特洪峰》(Matterhorn: A Novel of the Vietnam War)作者 「黑斯廷斯的一部輝煌、不朽、極具特色的作品,巧妙地呈現了導致美國歷史上最具分裂性和災難性衝突的政治、文化、軍事和社會因素。黑斯廷斯綜合了無數資料,包括許多來自北越的資料,以堅定不移、清晰的方式捕捉這場戰爭中雙方的野蠻行為,以及英雄主義和無能、公眾信心和懷疑。這些,都是造成越南這場悲劇的原因。

」——大衛‧彼得雷烏斯(David Petraeus),前美國陸軍四星上將,KKR全球研究所主席。曾任伊拉克多國部隊總司令、美國中央司令部指揮官、國際安全援助部隊指揮官、駐阿富汗美軍指揮官和美國中央情報局局長。 「馬克斯‧黑斯廷斯精心研究、出色撰寫的記述,將成為評判所有其他越南戰爭歷史的標準。他不遺餘力地從各個層級的戰鬥人員的角度審視了這場三十年間的衝突——從華盛頓、河內和西貢的辦公室以及日內瓦和巴黎的會議桌,到胡志明小道上的危險之旅,在野蠻叢林和稻田裡的交火,以及引發恐怖的空襲。是一部可讀性強且具有權威性的作品。」——馬克‧克洛德費爾特(Mark Clodfelter),國家戰爭學院

教授,《空中力量的局限:美國對北越的轟炸》(The Limits of Air Power: The American Bombing of North Vietnam)作者

基因編輯於醫學應用之法制探討

為了解決垂死之光2髒活 的問題,作者黃俊翔 這樣論述:

隨著整體社會思想改變,現代醫學已不再是單純治療疾病,進而演變成預防保健。尤其以近年COVID-19疫情影響,使得人們多加注重自身身體健康。而社會人口結構之變動,少子化現象的產生,社會大眾皆希望自己小孩是完美健康並且無缺陷的,導致人們對於優生學概念更加重視。面對醫學各項方面之變化,基因編輯將成為不可或缺之技術。其僅要透過辨識各基因序列,再加以操作使該序列移除,修正或替換,將使束手無策之疾病完全根治,不必再耗費大量成本控制病情;新生寶寶能按照父母所期望的樣子誕生;不論新生兒或成人皆可提前預防疾病之侵襲。不過任何新興科技都具一定風險性,而基因又是控制所有生物體最基礎的來源,所以在基因編輯技術應用於

醫學層面時須嚴加謹慎小心,並且在實際應用實務前必須先經過多次動物實驗及人體實驗,以免造成像是新基因病毒之侵害、基因突變錯誤¬¬…無可挽回之嚴重後果。 因此,本文將藉由是世界衛生組織所發布「人類基因組編輯治理框架報告書」、歐盟「第32號有關基因編輯技術之意見書」為主,以及國際、歐盟及美國一些可能應用基因編輯技術之新興醫學相關法規範和文件宣言,探討有關基因編輯應用人體醫學層面之倫理、法律、社會議題(ELSI),使我國能充分探討基因編輯技術所要面對之人權倫理並建立完善制度。

離開太陽系:移民火星、超人類誕生到星際旅行,探索物理學家眼中的未來世界

為了解決垂死之光2髒活 的問題,作者MichioKaku 這樣論述:

繼紐約時報暢銷書《2100科技大未來》後 弦論奠基人、當代物理學大師 加來道雄 預言改造火星、星際旅行、長生不朽與後地球時代的終極命運 21世紀地球的下一步是什麼?當鋼鐵人馬斯克揭露其醞釀已久的太空旅遊計畫、波音公司總裁米倫伯格表示太空發射系統已臻成熟,全球產業鏈移轉、科技股應聲上漲,新一波太空科技競賽宣告正式開打,年輕世代可望於有生之年在火星上踏出重要的一步。 但民眾更好奇的是,投入數兆美元的科學研究,究竟要將人類帶往何方? 未來的人類是否可能移民太空站、火星,最後離開太陽系?尋找比地球更宜家家居的行星? 先進國家的科學家早在列舉移居星球的名單,任一

星球只要水源日照充足、溫度適中,而且重力和地球相仿,移居外星將不再是夢想。同時太空產業也提出自己的選項:人類不只能移居外星,也能發展月球生物圈、星際旅遊以及小行星挖礦。甚至過往危險又耗費巨大的火箭,如今都有解決方案:移民者可搭乘太空電梯,從地面前往停在大氣層外的大型星艦,再也不用承受火箭發射之苦;又或者搭乘「彗星高速公路」,不耗費過多太空梭能量,就此永遠離開太陽系。 科學即國力,加來道雄深受美蘇太空競賽、科幻小說大師艾西莫夫,以及經典科幻影集《星艦迷航》啟蒙,投身物理研究,並奠基了實踐當代科技的超弦論。他也指出,核子火箭、反物質引擎、光帆、奈米探測太空船和新型星艦動力等先進構想已被提出

;同時當代科技如3D列印、量子電腦、人工智慧、機器人、生物科技、基因治療等技術也日益進步。影視作品中的移民外星將不再是夢想,而是下個世紀的趨勢,新一代的太空研究熱潮將捲土重來。 名人推薦 江瑛貴/清華大學天文研究所教授 李景輝/中央研究院天文暨天文物理研究所副所長 高涌泉/台灣大學物理學系教授 陳文屏/中央大學天文研究所講座教授 黃崇源/中央大學天文研究所所長 溫文鈺/中原大學物理系暨研究所教授 ──專業推薦 好評推薦 加來道雄教授不是一般科普作家,把已知的知識寫成易懂的文字,而是根據已知的科學定律,大膽預測人類的未來。這種討論「未知」的課題,必須透

徹瞭解「已知」,除了深厚科學與哲學素養,還得有令人讚賞的創意。──陳文屏/中央大學天文研究所講座教授 將來太空旅行可能不再是夢想,人類可以隨時造訪,甚至移居其他星球,成為宇宙公民。本書作著理性探討各種挑戰及可能性,富有啟發性,或許有一天,我們會用上。──李景輝/中央研究院天文暨天文物理研究所副所長 地球就如人一般會生老病死。因此人類即使沒因為自己的愚蠢而毀滅自己,也終須面對因大自然環境改變所造成的末日。本書探討人類要如何才能擺脫各種自然的末日而持續在宇宙間生存!──黃崇源/中央大學天文研究所所長 本書點出隨著太陽的演化,我們的地球終將不適人居,而人類必將離開地球與太陽系。天文

學家已經發現了許多系外行星,為了幫助人類適應未來的環境,天文物理與太空科技將成為最熱門的領域!──江瑛貴/清華大學天文研究所教授 加來博士條理分明、深入淺出,從火箭發展史一路講述至行星形成,亦闡釋人類如何移民火星或甚至氣態巨行星(木星、土星)的幾顆岩石衛星……《離開太陽系》熱情洋溢,處處流露「我們一定能做到」的強大影響力。──《華爾街日報》 理論物理學家加來道雄精彩描繪人類在其他行星生存繁衍的多種可能方式。加來堅信「人類若不離開地球、終將走向淪亡」,從人類航向太空的簡史切入,再轉向目前由多位億萬富翁主導(如貝佐斯、布蘭森、馬斯克等人)重返月球、探索火星的種種付出和努力。……加來維持

他一貫清晰易懂的敘事觀念,另以多部科幻小說和《銀河飛龍》等流行文化輔助說明;加來的科普書一向是暢銷榜常客,《離開太陽系》無疑又是一本長銷之作。──《出版人週刊》 加來道雄以現有的科學概念為讀者打下基礎,再推開一扇扇想像之窗,讓讀者想望千餘年後可能的文明發展進程。他尤其擅長從膾炙人口的科幻作品尋找詞彙、汲取靈感。從漫威的《鋼鐵人》以至諾蘭的《星際效應》,他信手拈來,利用大眾共享的文化經驗引述觀念、建立平台,探索遙遠未來的諸多揣測猜想。──《紐約時報書評》ADAM FRANK 加來道雄秉持一貫的樂觀與穩歛,為讀者描繪一幅幅引人入勝的新奇場景,闡述人類如何在不違反自然法則的前提下、克服重

重難關,翱翔宇宙。作者亦一如往常、將觸角伸向其他領域,進一步著墨太陽系外行星、延年增壽的急進研究、智慧機器人、以及安居移民於新世界的細節構想。──《科克斯書評》