城邦 書店 電郵的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦余杰寫的 走向帝制:習近平與他的中國夢 和黃雅詩的 雅言詩語:反樣版.非典型.無軌跡都 可以從中找到所需的評價。

另外網站如果沒有今天,明天會不會有昨天? - 第 320 頁 - Google 圖書結果也說明:請費心填寫此回函不定期好禮相贈 1 立即加入:商周出版卡,我們將不定期寄上城邦集團最新的出版 ... 電視口 7 .親友推薦口 8 .其他您通常以何種方式購書?口 1 .書店口 ...

這兩本書分別來自前衛 和博揚所出版 。

國立臺灣師範大學 國文學系 陳芳所指導 林潤筠的 「馴悍」在臺灣: 莎劇《馴悍記》的四部「歌舞劇」改編探抉 (2014),提出城邦 書店 電郵關鍵因素是什麼,來自於跨文化改編 、《馴悍記》、臺灣、標的文化 。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 歷史學系 王秀惠所指導 楊智雯的 納粹時期德意志婦女的母親角色研究 (2011),提出因為有 納粹德國、國社黨、德意志婦女、母性特質、母親角色的重點而找出了 城邦 書店 電郵的解答。

最後網站城邦國際名表 - HyRead ebook 電子書店則補充:我們結合了世界權威刊物─ International Wrist Watch的專業,再加上城邦出版集團在中文世界所創造的編輯製作與發行的能力,相信可以在兩岸三地創辦一本和精緻名錶一樣高 ...

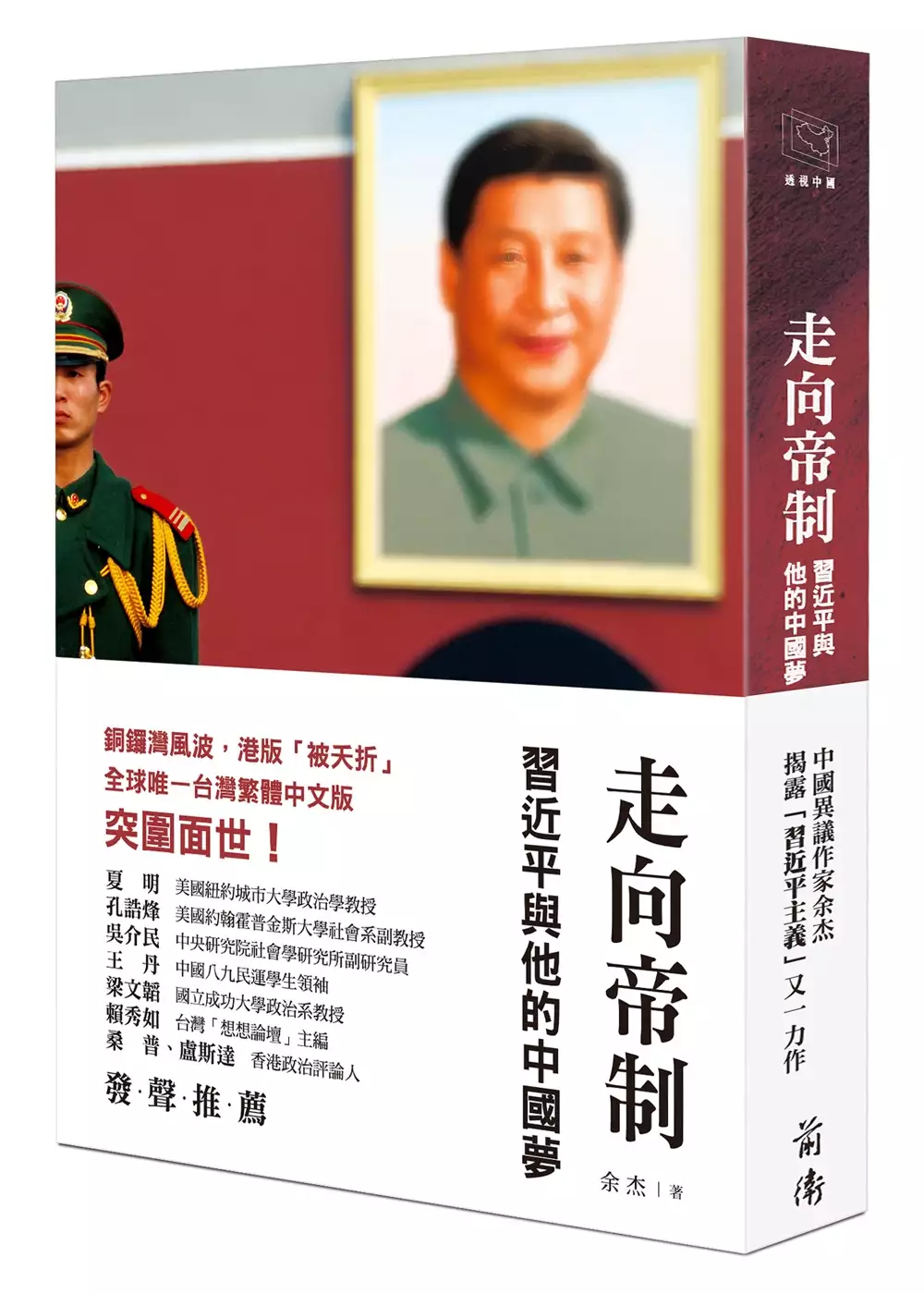

走向帝制:習近平與他的中國夢

為了解決城邦 書店 電郵 的問題,作者余杰 這樣論述:

銅鑼灣風波,港版「被夭折」── 全球唯一台灣繁體中文版,突圍面世! 集權、反腐、鎮壓、爭霸 對內維穩、對外擴張的「習近平主義」 將帶來中國的崛起,還是全世界的危機? 台灣與香港又該如何因應? 「不是中興之主,乃是亡國之君」 身為對習近平及其政權最為精準和銳利的觀察家,余杰繼《中國教父習近平》之後,再度推出批判習近平的重磅之作《走向帝制:習近平與他的中國夢》。 作者從「集權」、「反腐」、「鎮壓」、「爭霸」四個面向入手,一步步逼進習近平政權的本質,並抽絲剝繭地發掘出習近平的三大目標:首先,在共產黨內部,以反腐為名掀起政治清洗,改寫近三十年來中共「寡頭

集體統治」之模式,回歸毛時代的個人獨裁;其次,以法西斯式的全面鎮壓,摧毀正在蓬勃發展的中國民間社會,締造由「無所不能的國家」和「原子化的個體」二元組成的國家主義結構;第三,重構中國與世界的關係─直接挑戰二戰之後、尤其是蘇聯解體之後由美國主導的國際政治經濟秩序,重建帝制時代以中國為中心的「天朝體制」。 作者認為,習近平是由馬克思、毛澤東、孔子和普丁四種「特殊材料」形塑而成的「四不像」,「習近平主義」則是由法西斯主義與中國帝制時代的天朝史觀激盪而成的怪胎。然而,「青山遮不住,畢竟東流去」,覺醒的中國民眾追求民主和自由的努力,終將推倒習近平的暴政,使得極權主義真正走向終結。 名家推薦

人類歷史經驗、政治科學法則和個人反思自省能力是我們人類政治共同體避免災難、向上攀升的知性基礎。立足於這樣的堅實基礎,作家余杰以其獨特的豐富想像力見微知著,描繪出人類地平線上已經顯現並正在向我們走近的一場大災難:習近平在他的粉絲群的擁簇下,正在把中國推向類似「反右」、「大饑荒」、「文革」和「天安門大屠殺」的全局性災難。如果中國人和世界各國的政治家任其肆虐,習近平的美夢最終會成為全體中國人的噩夢。繼《中國教父習近平》之後,余杰現在推出又一論述習近平的力作。兩部姐妹篇相得益彰,可以成為當下中國人的必讀書籍,幫助每一位心存幻想、尚未夢醒的中國人邁出「拒絕主動作惡、拒絕成為犧牲品」的第一步。──夏明

(美國紐約城市大學政治學教授) 中國不少異議知識分子,不管對政權多批判,總會帶著帝國時代士大夫對帝皇的愚忠和對邊地鄰國的鄙視。余杰先生,是難得沒有這種士大夫習氣、完全繼承西方啟蒙運動傳統的新一代中國知識分子。他的這部新書,再一次體現了他對權貴的蔑視和對台灣、香港自決理想的支持。他毫無禁忌的尖銳分析,乃是言論自由的最佳試金石。──孔誥烽(美國約翰霍普金斯大學社會系副教授) 余杰這本新書竭力揭露習近平政權「外強中乾」。習近平正在從事保衛共產黨政權的大博弈,也攸關他個人權位與身家安危。情況是否如余杰所推斷,我們大概可以在未來幾年看見端倪。──吳介民(中央研究院社會學研究所副研究員)

習近平上台好幾年了,但是還是有一些人對他抱有幻想。我建議這些朋友讀讀余杰的這本書,你會看到真實的習近平。──王丹(中國八九民運學生領袖) 細緻刻劃習近平政權的窮途末路,大膽揭示中共亡黨亡國前的醜態。──梁文韜(國立成功大學政治系教授) 余杰的筆是顯微鏡,是解剖刀;是槍桿,是子彈;是中國的良心,是當代的警鐘。──賴秀如(台灣「想想論壇」主編) 余杰深入剖析習近平集權獨裁、反腐權鬥、鎮壓公民、爭霸世界等各種殘酷事實,以及對中國、台灣、香港、新疆、西藏,以至人類文明與自由的深遠禍害,值得讀者認真思考。香港人在雨傘運動後如何面對獨夫與暴政,迎難而上,捍衛自由,爭取普選,自

決未來,料可從書中獲得啟發。──桑普(政治評論人、香港執業律師)

「馴悍」在臺灣: 莎劇《馴悍記》的四部「歌舞劇」改編探抉

為了解決城邦 書店 電郵 的問題,作者林潤筠 這樣論述:

莎士比亞《馴悍記》(The Taming of Shrew)文本因男性沙文主義為後人詬病,「馴悍」主題在現今社會已不合時宜,可是此劇並沒有因此銷聲匿跡,反而藉由演員肢體語言表現出來的「馴悍」情節,充滿趣味性,在世界各地以各種藝術形式演出,延續其舞臺生命力。《馴悍記》在臺灣的「歌舞」改編本有京劇《胭脂虎與獅子狗》、歌仔戲《惡女嬌妻》、搖滾歌舞劇《吻我吧!娜娜》及客家歌舞劇《福春嫁女》。在臺灣以不同形式演出《馴悍記》,編劇如何呈現悍婦形象?悍婦形象如何轉化成符合標的劇種的人物形象?各劇種在轉換成「標的文化」所傳達的思想內容,其中的共性和殊性又是甚麼?值得探索。本文擬透過巴維斯(Patrice P

avis)的「沙漏」理論及賈桂林.羅(Jacqualine Lo)及海倫.吉伯特(Helen Gilbert)的「三橢圓圖」(Proposed Model for Interculturalism)理念,析論這四部跨文化改編作品,在「原著文化」到「標的文化」的轉繹過程如何賦予《馴悍記》符合當代文化價值的劇場形象,並品評作品之優劣。關鍵詞 跨文化改編 《馴悍記》 臺灣 標的文化

雅言詩語:反樣版.非典型.無軌跡

為了解決城邦 書店 電郵 的問題,作者黃雅詩 這樣論述:

寫作,必然是與自身生命經驗相關的。作者身為一個媒體人,多數時間扮演冷眼旁觀的角色,但其實當她在兩眼凝視的時候,也會看到自己在對方瞳孔裡的倒影。 這是一本部落格集結的散文。不過跟多數網路文學不同,賣的不是搞笑、KUSO、無厘頭,而是一個政治記者的生活寫真。但本書又跟多數政治相關出版品不同,賣的既非揭露政壇秘辛的獨家內幕,也非針貶時政的高談闊論。那麼,一個年屆卅的單身女政治記者,生活還有什麼呢..........? 本書分成三部分。在「大女孩.反樣版」裡,不討論道貌岸然的公共議題,專談「公領域」蔑視的GIRL STUFF,例如「馬桶蓋戰爭」、「單身萬歲」;在「小記者.非典型」裡,跳

脫無冕王的說教習慣,引你分享媒體人有血淚、有歡笑的真實職場見聞,例如「搞笑倒扁採訪手札」、「菜鳥記者求生記」;在「悠遊客?無軌跡」裡,把場景從國內紛擾的政壇拉至羅馬、紐約、北京,從微觀到宏觀,邀你換個角度、心情看世界。 作者簡介 黃雅詩 1978年生,愛傻笑的O型牡羊座。迷糊成性,曾創下進大學半年就弄丟四次錢包、三次學生證的紀錄,但碰到考試又很靈光,第一名考進聯合報後,以五分鐘記誦出七十五個人名的「神奇記憶術」一鳴驚人。 在台大政治系、研究所唸了八年政治,首份正職是國會助理,當記者也只跑過政治,生活圈極端「泛政治」。但迄今只投過一次票,寫作、想法、為人處世都非常「不政治」。但現在卻在聯

合報擔任政治記者,這……

納粹時期德意志婦女的母親角色研究

為了解決城邦 書店 電郵 的問題,作者楊智雯 這樣論述:

本文《納粹時期德意志婦女的母親角色研究》是以國社黨的婦女意識形態、婦女角色的宣傳以及婦女政策的實施,來建構出納粹政府眼中理想化的德意志婦女角色,並且藉由政府相關政策的成敗得失,來分析德意志婦女對於政府所形塑婦女角色的回應作為研究的主軸,探討國家與婦女之間的互動關係。 從國社黨建黨以來,從未將其對於婦女的想法成為一個有系統的論述,所有意識形態都是零碎與片段。從希特勒、戈培爾等國社黨高層人士的言論中,可以得知國社黨對於德意志婦女角色的認知在於擔任家庭主婦、妻子與母親。家庭是女性報效國家的媒介,藉由家庭,為國家生育血統純正的下一代,且遵循國家社會主義思想的生活模式,成就大德意志帝國的代代相傳

與生生不息是女性對於國家最大的貢獻。 雖然國社黨將婦女角色重心放置於家庭之中,但女性的生活範圍並非侷限在家庭,反而是需要時刻留意家庭之外的社會脈動,配合政府的政策。特別是經濟、文化及種族方面。婦女必須理解國家的經濟發展方向,從日常生活的採買、家庭經濟的管理協助完成國家經濟方針;在居家裝飾、生活飲食等各方面方面,則必須依循傳統德意志文化的方式來建置與製作;且理解非亞利安種族對社會、文化與種族的危害。為了使婦女能夠符合國家社會主義所要求的模式來生活與教養下一代,政府開辦許多母親課程、社會福利津貼、獎勵以及家庭訪視等方式來教育婦女。但是,這許許多多的政策與作為,並沒有真正深入到每個家庭之中。接受國

家津貼的婦女大多是基於順水推舟的心態來看待國家的補助,並不刻意排斥或者是迎合政府的任何政策;也有一些婦女直接批評政府的獎勵政策,例如:母親十字勳章的受獎人。 國社黨的男女分工理論,希望將婦女留在家庭之中,並且提升婦女的家庭地位以及營造出民族母親的形象。然而,在戰爭期間,前線徵召了大量男性勞動人口,後方的補給只能交由女性來完成與填補。這樣的作為看似牴觸了國社黨所提倡的男女分工理論,實則不然,因為在國家社會主義下的國家,其唯一遵循的核心價值就是「犧牲與奉獻」。走出家庭到工廠上班的女性,反而更能夠凸顯出婦女對國家的犧牲精神與「母性特質」。因此,看似僵化的男女分工理論,實際上卻是極具彈性,可以因應各

種不同時期而做改變。國社黨也不需要特別為婦女動員而修正其婦女理論。在理論上,婦女動員是可行的政策,然而,在國社黨高層,如希特勒的觀念之中,對於全面強制徵召婦女仍是存有疑慮,導致婦女動員一直處於鼓勵性質的狀態,一直到1943年強制動員之前,自願參加動員的女性少之又少,即使在強制動員之後,藉故逃避動員的女性人數也不少。這樣的結果,可以說國社黨所希望形塑出具「母性特質」,且為國家犧牲奉獻的女性角色是失敗的。女性並非完全接受國社黨所建構的女性角色,政府也高估了女性對於其犧牲奉獻的精神以及低估了傳統文化中的男女分工理論對於社會的影響力。

城邦 書店 電郵的網路口碑排行榜

-

#1.城邦書店

香港城邦書店最近發出電郵,表示正舉行「 搬遷減價」 。負責人表示,目前該店仍未找到適合的開店地點。 據報導, 2004 年底,城邦書店進駐灣仔軒尼詩道現 ... 於 814109735.arcieri4castella.it -

#2.【書店逛逛記】高雄城邦書店 - 台灣通

主要是以城邦出版集團旗下所屬各家出版社的出版品為主要陳設書籍。舉凡食、衣、住、行、育、樂等各個領域都有出版品,走到各個書店幾乎可見其出版社的 ... 於 ethnolab.tw -

#3.如果沒有今天,明天會不會有昨天? - 第 320 頁 - Google 圖書結果

請費心填寫此回函不定期好禮相贈 1 立即加入:商周出版卡,我們將不定期寄上城邦集團最新的出版 ... 電視口 7 .親友推薦口 8 .其他您通常以何種方式購書?口 1 .書店口 ... 於 books.google.com.tw -

#4.城邦國際名表 - HyRead ebook 電子書店

我們結合了世界權威刊物─ International Wrist Watch的專業,再加上城邦出版集團在中文世界所創造的編輯製作與發行的能力,相信可以在兩岸三地創辦一本和精緻名錶一樣高 ... 於 ebook.hyread.com.tw -

#5.城邦書店Cite Bookshop【資料圖片評論】 - 樓上舖

城邦書店 Cite Bookshop - 售賣日本的各種漫畫書,各種熱賣漫畫都有!書店不定期有優惠活動,喜愛日本漫畫的粉絲不要錯過了!,地址:灣仔駱克道193號東超商業中心一樓, ... 於 www.uppershop.hk -

#6.聯絡我們|城邦媒體控股集團

台灣城邦書店 [民生店]. 電話:(02)2500-1919; 傳真:(02)2500-1922; 地址:台北市民生東路二段 141 號 7 樓. 台灣城邦書店 [高雄店]. 電話:(07)223-5809 ... 於 www.cmh.com.tw -

#7.奧維有限公司

奧維有限公司對可以推動香港的閱讀風氣亦不遺餘力,與台灣城邦出版集團在香港設立的首家「城邦書店」合作推出圖書代訂服務。 一直被認為是文化沙漠的香港,近年受到 ... 於 www.oasiswellltd.com -

#8.cite bookshop 城邦書店 - Rebldo

cite bookshop 城邦書店. 客服專線:+603-9056 3833 傳真:+603-9057 6622 電郵:[email protected] 網購服務時間:周一至周五9:00am – 5:30pm (假日除外) 門市營業 ... 於 www.rebldo.co -

#9.查詢答覆 - 局長信箱- 高雄市政府文化局

有關您2007年02月14日寄給本人的電子郵件收悉,本人非常重視,經交本局處理,茲將 ... 在地書店與出版集團參與,有城市、明儀、城邦及五南等圖書出版及書店,集結上百 ... 於 service.khcc.gov.tw -

#10.城邦網路書店讀書花園 - 博客來

由出版集團所建構而成的城邦網路書店目前集團旗下出版社已達40 家以上規模,城邦讀書花園擁有麥田、商周、格林、紅色、墨刻、馬可孛羅、貓頭鷹、橡樹林、電腦家庭、 ... 於 www.money511.com -

#11.讀書共和國網路書店

讀書共和國網路書店提供旗下遠足、木馬、野人、八旗等共40家出版品牌書籍,每年超過800本新書,及獨家購書優惠,與您一同經營優質閱讀生活。 於 www.bookrep.com.tw -

#12.細菌: 我們的生命共同體 - 第 424 頁 - Google 圖書結果

請費心填寫此回函不定期好禮相贈 1 立即加入:商周出版卡,我們將不定期寄上城邦集團 ... 城邦分公司、城邦文化事業(股)公司) ,於本集團之營運期間及地區內,將以電郵、 ... 於 books.google.com.tw -

#13.中國、港新馬購書方式 - 蔡佩娟

電郵 :[email protected] 營業時間:11:00am – 7:00pm 馬來西亞最大中文網路書店:https://www.cite.com.my/. 【新加坡】 目前無城邦實體門市, ... 於 www.pianistpei.com -

#14.城邦文化事業股份有限公司臉譜出版| 胡品清 - Hu Pinching

譯者 · 合作單位 · 書店 · 圖書館 · 連絡我們 · 會員專區 ... Faces Publishing - Cité groupe 城邦文化事業股份有限公司臉譜出版 ... 於 www.hupinching.tw -

#15.關於我們唐山書店官方網站 - Cyberbiz

【唐山書店簡介】. 唐山出版社成立在台灣還處於戒嚴時期的1982年,出版社成立的宗旨在出版發行左派、非主流、為弱勢發聲維權的書刊。在2年後的1984年開設了門市部, ... 於 tonsanbookstore.cyberbiz.co -

#16.給孩子與世界接軌的教育: 國際文憑與全球流動社會的教育改革

請費心填寫此回函卡,我們將不定期寄上城邦集團最新的出版訊息。姓名: ... □1.書店□2.網路□3.報紙□4.雜誌□5.廣播□6.電視□7.親友推薦□8.其他 ... 於 books.google.com.tw -

#17.城邦書店高雄店- 評論、照片、營業時間 - FlowMaps

城邦書店 高雄店基本信息. 地址. 802台灣高雄市苓雅區廣州一街165號. 國家. 台灣省(中國). 城市. Anxiang Village. 聯係電話. 於 flowmaps.net -

#18.询问表格 - 城邦阅读花园

馬來西亞最大中文網路書店,全年79折,包含各類書籍、雜誌以及影音商品。好書空運抵馬,3天快送貼心服務,最快速新書資訊,最完整圖書書庫。 於 www.cite.com.my -

#19.購書方式

書局: 全省各大書店均有販售。 劃撥: 政劃撥號:18966004 城邦文化事業股份有限公司。 讀者服務部電話:(02)25007397 網路書店:. 博客來網路書店 · 城邦閱讀花園 於 homepage.ntu.edu.tw -

#20.一次搞懂統計與分析:大數據時代的必勝競爭力

卡,我們將不定期寄上城邦集團最新的出版訊息。 ... 書店□2.網路□3.報紙□4.雜誌□ 5.廣播□ 6.電視□1.書店□ 2.網路□ 3.報紙□ 4.雜誌□ 5.廣播□ 6.電視□7. 於 books.google.com.tw -

#21.城邦書局– 誠品書局網路書店– Coolups

2008© Cite Media Holding Group All Rights Reserved 隱私權聲明反貪腐舉報信箱Designed by CMH Group, Released 1,001,022 Dated 2015/08/14. 城邦書局- 誠品書局網 ... 於 www.coolups.me -

#22.客服中心-城邦讀書花園網路書店

主旨:. 問題敘述:. ※注意:請勿使用HTML 語法! 姓名:. Email:. 聯絡電話:. 行動電話:. 收信地址: ※「未收到商品」或「退/換貨」問題者,請填寫收件地址,以利問題 ... 於 www.cite.com.tw -

#23.日本.東京.甜點美食地圖: 嚴選200吃不到會後悔的夢幻甜點×冠軍點心×秒殺零食×必買伴手禮

... 7676 Email : sbooker . servicelacite . com . tw 發行/英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司台北市中山區民生東路二段141號2樓書虫客服服務專線: ( 02 ) ... 於 books.google.com.tw -

#24.網路上關於城邦書店-在PTT/MOBILE01/Dcard上的升學考試 ...

2022城邦書店討論資訊,在PTT/MOBILE01/Dcard上的升學考試資訊整理,找城邦集團,城邦書店徵才,城邦新書在Instagram影片與照片(Facebook/Youtube)熱門討論內容就來大學 ... 於 edu.gotokeyword.com -

#25.新刊金剛經百家集註大成: 修學《金剛經》案頭必備經典,附白話語譯註釋及金剛經中文對照

請費心填寫此回函木走目 o 立即加入:商周出版卡,我們將不定期寄上城邦集團最新的出版 ... 城邦分公司、城邦文化事業(股)公司) ,於本集團之營運期間及地區內,將以電郵、 ... 於 books.google.com.tw -

#26.伺服器DIY,網站,討論區,FIP,MAIL輕鬆架站| 誠品線上

出版社, 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 ... 著實不少,例如免費網頁空間限制檔案類型、容量,電子郵件帳號不能同時發信給超過某個數量的收件者等等。 於 www.eslite.com -

#27.思念是最美好的憂傷 - 第 196 頁 - Google 圖書結果

請費心填寫此回函六定立即加入:商周出版卡,我們將不定期寄上城邦集團最新的出版 ... 公司城邦分公司、城邦文化事業(股)公司) ,於本集團之營運期間及地區內,將以電郵、 ... 於 books.google.com.tw -

#28.出版社經營網路書店Case3~城邦讀書花園 - 數位時代

城邦 讀書花園於一九九八年就上線了,當時僅作為台灣最大出版集團城邦出版社的入口網站。隨著網路興起,電子商務平台愈來愈完備,傳統通路(如書店)亦受 ... 於 www.bnext.com.tw -

#29.城邦書店hk 城邦書店 - Nrahot

在瀏覽器中儲存顯示名稱、電子郵件地址及個人網站網址,以供下次發佈留言時使用。 於 www.nrahot.co -

#30.#開倉情報城邦書店「城邦秋季開倉」優惠- Jetso Today

【購物】城邦書店(荃灣站)將會進行「城邦秋季開倉」優惠活動。全場圖書正價圖書1本65折(特價書除外),大量特價圖書低至$10 2本,吸睛推介半價 ... 於 www.jetsotoday.com -

#31.城邦書店告別灣仔小白樓(明報)9月21日星期日@ Storeroom

【明報專訊】2004年底,城邦書店進駐灣仔軒尼詩道的現址,在兩層半高的樓房裏,悄悄培育起寧謐閱讀氣氛。不過最近城邦書店發出電郵,表示正舉行「搬遷 ... 於 blog.xuite.net -

#32.【香港】城邦書店將告別灣仔小白樓- 扎誌

2008.9.21 香港《明報》 香港城邦書店最近發出電郵,表示正舉行「搬遷減價」。負責人表示,目前該店仍未找到適合的開店地點。 據報導,2004年底, ... 於 blog.udn.com -

#33.三民書局

三民秉「打開一本書,看見全世界」網路書店提供繁體、簡體、外文書、政府/大學出版百萬種書籍、文具生活禮品等選項購買。企業採購、海外配送、超商取貨等多樣服務。 於 www.sanmin.com.tw -

#34.城邦文化事業股份有限公司 - 1111商搜網

目前集團旗下圖書出版內容涵蓋商業、歷史、兒童、文學、藝術、旅遊、食譜、流行資訊等各領域;另,共發行了五十餘種雜誌,累計總出版書籍達一萬種以上,並有自營的書店通路 ... 於 trade.1111.com.tw -

#35.是書房,也是書店:「廢青」自救實錄 - 香港01

星期日的下午,我來到太子荔枝角道的一間名為「我的書房」的二手書店。 ... 陳雲的《香港城邦論》我也有看,他能夠給予讀者一種希望,所以是極為吸引 ... 於 www.hk01.com -

#36.城邦文化事業股份有限公司|最新徵才職缺 - 104人力銀行

應徵城邦文化事業股份有限公司工作,請上104人力銀行投遞履歷。 ... 資訊等各領域;另,共發行了五十餘種雜誌,累計總出版書籍達一萬種以上,並有自營的書店通路、網路 ... 於 www.104.com.tw -

#37.初戀,未完待續 - 第 230 頁 - Google 圖書結果

請費心填寫此回函不定期好禮相贈 1 立即加入:商周出版卡,我們將不定期寄上城邦集團 ... 城邦分公司、城邦文化事業(股)公司) ,於本集團之營運期間及地區內,將以電郵、 ... 於 books.google.com.tw -

#38.城邦書店高雄店| 07 223 5809 - 業務

你可以使用號碼07 223 5809 透過電話聯絡城邦書店高雄店。 城邦書店高雄店位於No. ... 城邦書店高雄店主要類別是購物中心。 ... 電子郵件: [email protected]. 於 www.suoyouyewu.com -

#39.不要輸給風雨: 宮澤賢治詩集 - 第 344 頁 - Google 圖書結果

請費心填寫此回函不定期好禮相贈」立即加入:商周出版卡,我們將不定期寄上城邦集團 ... 城邦分公司、城邦文化事業(股)公司) ,於本集團之營運期間及地區內,將以電郵、 ... 於 books.google.com.tw -

#40.城邦書店- Home

香港城邦書店成立於2004年12月28日香港灣仔駱克道193號東超商業中心1樓, Hong Kong, Hong Kong. 於 m.facebook.com