大玻璃甕的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦財團法人農村發展基金會寫的 農產加工不只醬:開箱地方創生的風土WAY 可以從中找到所需的評價。

另外網站宜蘭礁溪新景點 窯籃曲義式烘焙餐廳 浪漫森林系玻璃泡泡屋 ...也說明:❤靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食❤. » 宜蘭の ...

逢甲大學 財經法律研究所 林孟玲所指導 林妤婷的 傳智條例的申請人資格問題之研究-以排灣族琉璃珠為例 (2020),提出大玻璃甕關鍵因素是什麼,來自於原住民族傳統智慧創作保護條例、申請人資格、傳統智慧創作、排灣族琉璃珠、排灣族社會文化。

而第二篇論文國立臺灣大學 人類學研究所 陳有貝所指導 潘紫絹的 從陶器的技術選擇研究探討花岡山遺址 (2020),提出因為有 花岡山遺址、花岡山遺址上層類型、技術選擇、陶器的重點而找出了 大玻璃甕的解答。

最後網站女學生打破餐廳玻璃甕同學一起彩繪黑板補償店家 - 風向新聞則補充:雲林斗六一名國中美術班應屆畢業女學生,日前參加在某餐廳舉辦的謝師宴,不小心打破店家價值600元的玻璃甕。女學生當時立馬道歉,店家也沒有要求 ...

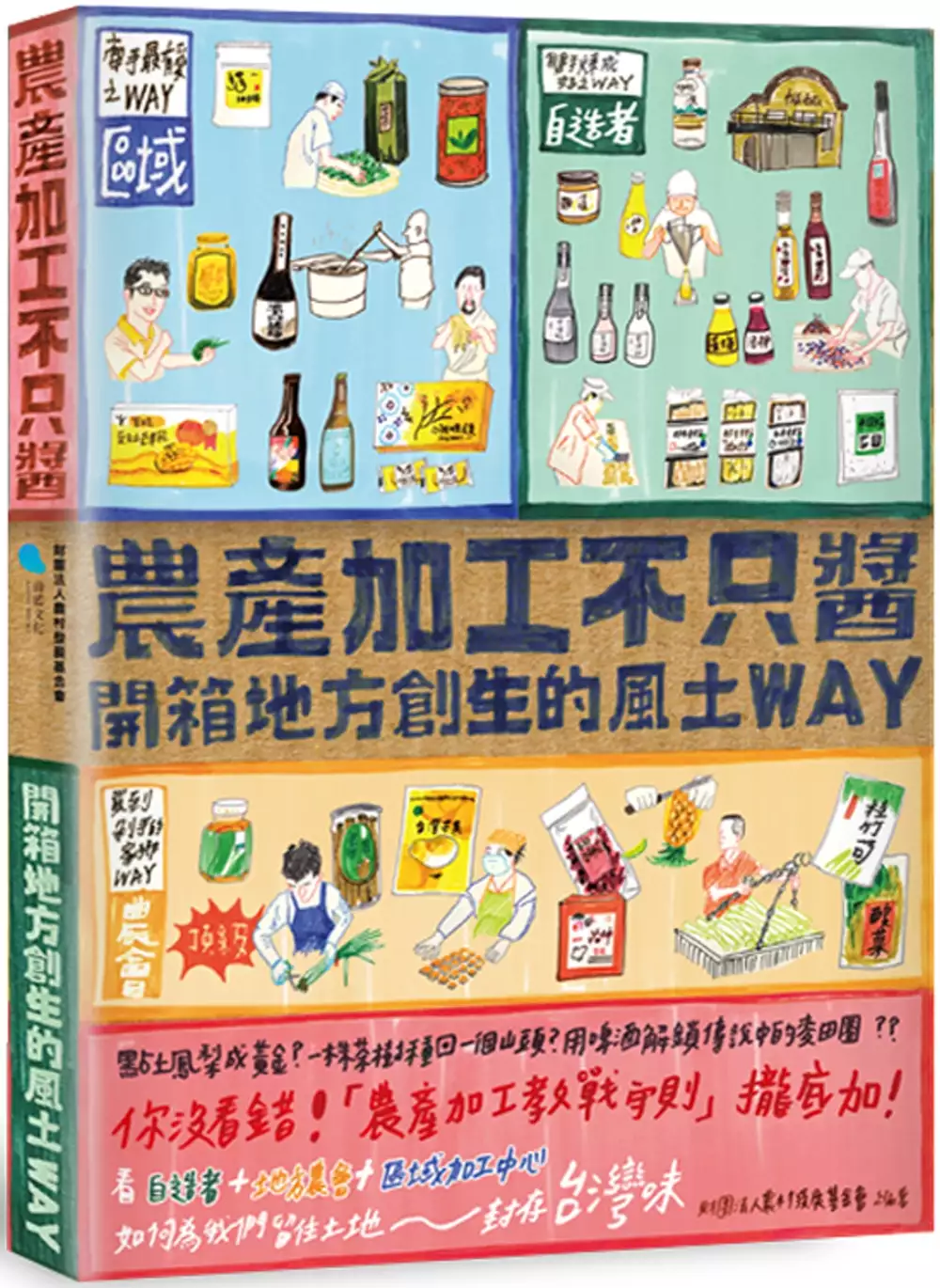

農產加工不只醬:開箱地方創生的風土WAY

為了解決大玻璃甕 的問題,作者財團法人農村發展基金會 這樣論述:

點土鳳梨為黃金?一株茶樹種回一個山頭?用啤酒解鎖傳說中的麥田圈?? 你沒看錯!「農產加工教戰守則」攏底加! 看自造者+地方農會+區域加工中心 如何為我們留住土地~~封存台灣味 每個人在日常生活中都會與農產加工品不期而遇。 從抹土司的果醬、搭配滷肉飯的黃蘿蔔, 或是晚餐吃牛肉麵時的一匙酸菜,都是經過細心冶煉之後的農產滋味。 只是,談起農產品如何加工,卻不見得每個人都能鉅細靡遺地說出乾物、醃漬等農產加工品的製作過程。這些看似不起眼的加工保存方法,是臺灣飲食文化中不可或缺的一塊拼圖。加工後的農產品,傳達農村生活的精髓。我們以時光魔法將鮮味封存,展現人類留住自然

恩賜的智慧。 隨著時代變遷和工商業發展,保存食物不再限於農村家庭手藝,加工生產場域不再限於自家空間。不只手作職人匠師逐漸受到重視,農產加工保存食品,跳脫家庭式的小規模製作與販售,更結合工業化的生產方式和商業行銷策略,儼然成為新興的農產加工產業。 隨著農產加值觀念的提昇,加工品的樣貌也變得更多元而吸引人,強調健康的蔬果乾、天然果醬,到各款地域限定口味的米乖乖,以及富涵台灣農產特色的精釀啤酒,農產加工品逐漸成為帶動產業升級的一環。甚至透過相關產業環節的合作串連,成為促進地方經濟及地域振興的重要解方。 臺灣的農產加工發展歷經多次轉型,在各個時空背景中承載著不同的任務。從食物保存的技

藝、地域飲食文化的展現、加工業者的經濟收益,到區域中心調節產銷與加工整合促進產業升級等,在在顯示,農產加工是支持臺灣社會經濟活動不可或缺的一環。 本書中與臺灣發展現況對話的日本案例,日本埼玉縣的小麥與山形縣的稻米加工產業鏈,均顯現出結合地方網絡的自主串連,以農業多元發展活絡地方經濟的可行性。而宮崎縣政府陸續成立食品開發中心、加工實習室、食品安全分析中心與Food Business諮詢室等單位,提供農民及創業者進行產品開發打樣、法規諮詢及行銷策略等協助的產業全貌,也在本書中呈現。 臺灣農政單位也致力於農業六級產業化的推動,陸續成立區域農產品加工中心、農產加值打樣中心。《農產品生產及驗

證管理法》修法的通過,納管農產品初級加工等政策措施,讓農產從一級生產、二級加工、到三級行銷,能夠一條鞭的輔導及管理,加速農業六級化的發展。在農產加值輔導、資源協助及法令調整陸續到位後,更需在地農業生產者、農產加工業者及農創業者的共同努力,為臺灣的農產品開創更多元的可能性。 本書介紹了國內不同類型的農產加工者的創新與努力:有地方農會,結合當地特產鳳梨與田媽媽家政班的手藝,製作出中秋節月銷萬盒佳績的鳳梨酥;也有台大農藝系所年輕人利用白玉米、硬紅春麥、刺蔥等台灣特色作物,投入啤酒開發的創業行動。這兩個案例看似純樸與新潮的兩端,卻都是農產加工品的展現,從在地原料出發,開啟農產加值與地方經濟的多元

可能性。 各個篇章中的農產加工從業人員,在土地環境的有限資源下,解決問題絕處逢生、精益求精開拓市場;在促進地方農業發展的前提下,帶動區域濟復甦;在建立自有品牌的同時,也提高臺灣風土孕育的農產品在國際的能見度。在強調農產加工的重要性的同時,我們期待本書為社會引介農產加工產業,不論是在品質要求、專業技術、產業規模、社區協作與社會參與的各個層面。未來如何全方位提升農業的多功能產值,打造臺灣的優良農產與安全食品,為土地人民帶回農食共好的價值實踐,值得社會大眾一起關注。一個產值穩定又體質健全的農產加工產業,很有可能,是我們一起為下一代,封存時間,記憶人情,留住土地的最好解答。 專文推薦 謝

志誠/財團法人豐年社董事長、財團法人農村發展基金會第十一屆董事長 番紅花/作家 暖心推薦 陳吉仲/行政院農業委員會主任委員 蔡培慧/第九屆立法委員、世新大學社會發展研究所副教授 王志文/中華民國農訓協會秘書長 馮小非/上下游 News&Market 新聞市集共同創辦人 黃淑德/台灣主婦聯盟生活消費合作社監事 劉克襄/作家

大玻璃甕進入發燒排行的影片

疫情雖已經逐漸穩定,但防疫措施仍然很重要,許多人會擔心在外用餐是否會成為防疫破口,今天的《熱血48小時》嚴選5家超安心戶外包廂,讓你不怕群聚感染,防疫期間也能痛快吃喝!不但有陽明山最新網美聚集地的夢幻夜景餐廳、台日鐵板燒料理的超美玻璃屋,還有貓空能穿越到古代宮廷的水上包廂、平溪被山林包圍的超嫩甕烤雞,更沒想到桃園還有隱藏蒙古包與超浮誇的10人份「蒸籠宴」,讓你好吃好玩又好拍!電視版完整節目,隔天中午12點請鎖定食尚玩家官方網站、APP。

網路獨家版內容👉https://supertaste.tvbs.com.tw/review/332541

本集完整店家資訊👉https://supertaste.tvbs.com.tw/review/332544

00:00│十分 卡滋卡滋脆皮雞

06:49│貓空 約會就要鐵觀音

15:03│中壢 蒙古包嗑蒸籠宴

26:06│外雙溪 庭院深深鐵板燒

36:32│陽明山 秘密仙境的泰北味

#朵拉Dora謝雨芝👉https://family.tvbs.com.tw/detail/12

只有這裡看得到!#獨家網路版 、幕後花絮都在食尚玩家YouTube頻道😉

《#食尚玩家》TVBS 42歡樂台/TVBS精采台/TVBS-Asia 每週二至週五晚間10點

📣食尚玩家最新集數YouTube隔日立即看

★食尚玩家網路版限定內容★節目資訊看過來

魚肉鄉民👉週二晚間7點

2天1夜go👉週三晚間7點

瘋狂總部👉週四晚間7點

熱血48小時👉週五晚間7點

●訂閱《食尚玩家》YouTube👉https://bit.ly/2Hf8UYO

●《食尚玩家》官網最新吃喝玩樂指南一手掌握👉https://bit.ly/2GOPJ4O

●按讚《食尚玩家》官方粉絲團👉http://bit.ly/2fX2IUg

●追蹤《食尚玩家》官方Instagram👉https://bit.ly/2Kd89SA

●加入《食尚玩家》LINE🔍店家資訊不漏接👉https://goo.gl/aUBhqD

傳智條例的申請人資格問題之研究-以排灣族琉璃珠為例

為了解決大玻璃甕 的問題,作者林妤婷 這樣論述:

近年來保護原住民族傳統文化是國際間重視的議題,順應著這股國際趨勢,臺灣於2007年12月26日頒布施行了《原住民族傳統智慧創作保護條例》,其目的為保護原住民族傳統智慧創作,以及促進原住民族文化的發展。我國目前已經過核定的原住民族一共有十六族,各原住民族有著自己獨特的社會體系和傳統文化,要如何讓每個原住民族都適用《原住民族傳統智慧創作保護條例》是一大挑戰,直至今日仍有許多實務上的問題有待我們去發現並解決。本研究以排灣琉璃珠為例,探討《原住民族傳統智慧創作保護條例》的申請人資格問題。依據《原住民族傳統智慧創作保護條例》第六條第二項之規定,原住民族傳統智慧創作之申請人以「原住民族」或「部落」為限。

然而,有些智慧創作在該原住民族中僅限於特定人能持有,不適合以「原住民族」或「部落」來做智慧創作申請人,像是排灣族的琉璃珠就是如此。為了能夠真正落實對原住民族傳統文化的保護,申請人資格問題是我們需要去改進與解決的。研究方法採用文獻分析法,主要收集與原住民族傳統智慧創作保護、排灣族社會文化、排灣族琉璃珠相關的資料。首先,介紹原住民族傳統智慧創作保護的發展過程,以及《原住民族傳統智慧創作保護條例》之內容。其次,認識排灣族的社會制度和琉璃珠文化,以排灣族琉璃珠為例來討論智慧創作申請人資格問題。之後,分析相關的實務案例與爭議事件。最後,提出應修改《原住民族傳統智慧創作保護條例》第六條第二項作為結論,建議

主管機關制定各原住民族的申請人資格要點。本研究也試著擬定「排灣族傳統智慧創作專用權申請人資格審查要點」,以供未來研究者作為參考。

從陶器的技術選擇研究探討花岡山遺址

為了解決大玻璃甕 的問題,作者潘紫絹 這樣論述:

花岡山遺址位於花蓮縣美崙溪口,從日治時期發現至今累積了多次發掘與調查研究,史前文化層涵蓋新石器時代中期至鐵器時代晚期,並延續到歷史時期。在筆者所參與的2019年花岡山遺址北濱段587-61地號民宅(即「剝皮辣椒」地點)搶救發掘的初步室內整理中,發現文化層I(花岡山遺址上層類型文化層)陶器遺留數量及陶質組成比例隨著時間有著比例上的變化。因此在本研究中希望更進一步釐清此問題。 文化變遷、技術變革、器物轉變等議題一直是考古學家所關注的議題。在針對本文化層的陶質遺留研究成果不多的情況下,筆者希望由技術選擇(Technical Choice)理論作為研究取徑,更深入理解史前花岡山陶匠的製作技術,

再展開進一步的分析。筆者認為:即便同屬一個文化層,也不應直接將其中的遺留同質化,而是應該意識到它們隨著時空不同而存在的異質性。因此,本研究將嘗試透過陶器製作技術分析,結合人文與自然背景來探討、反思文化層內的變動性。 本研究分析結果顯示:文化層I的陶器製作技術隨著時間愈晚而愈加簡化。然而細觀其內涵,可見被加以簡化的面向並沒有對陶器本身的功能造成劇烈影響。透過對遺址形成過程、史前自然環境狀況背景、與外界交流等相關背景爬梳,筆者認為:文化層I陶器製作技術的變化乃是在自然、社會背景下,人、物之間複雜而動態的活動中,經由一連串的「選擇」而導致的結果。

大玻璃甕的網路口碑排行榜

-

#1.玻璃甕- 優惠推薦- 2022年1月| Yahoo奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到1筆#玻璃甕商品,其中包含了古董、藝術與礦石等類型的#玻璃甕商品. ... 『華山堂』台灣早期大隻厚玻璃罐藥酒罐玻璃瓶中藥 已售完. 於 tw.bid.yahoo.com -

#2.[閒聊] 我覺得大家冷靜點 - PTT 熱門文章Hito

9 小時前 — 我想測試看看我會不會玻璃心 04/11 05:22 ... 18 F →a000000000: 我跟486很不熟要找東西噴難度很大先這樣8 04/11 05:27. 於 ptthito.com -

#3.宜蘭礁溪新景點 窯籃曲義式烘焙餐廳 浪漫森林系玻璃泡泡屋 ...

❤靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食❤. » 宜蘭の ... 於 eeooa0314.pixnet.net -

#4.女學生打破餐廳玻璃甕同學一起彩繪黑板補償店家 - 風向新聞

雲林斗六一名國中美術班應屆畢業女學生,日前參加在某餐廳舉辦的謝師宴,不小心打破店家價值600元的玻璃甕。女學生當時立馬道歉,店家也沒有要求 ... 於 kairos.news -

#5.【嚴選shop】台灣製造附金蓋354cc 大肚瓶甕玻璃罐醬菜瓶 ...

【嚴選shop】台灣製造附金蓋354cc 大肚瓶甕玻璃罐醬菜瓶果醬瓶醬瓜瓶醃製罐【T016】。本商品只在樂天市場享有限定優惠單筆滿1500送100,多元支付再享高額回饋。 於 www.rakuten.com.tw -

#6.26 酒瓶 - 汎球國際貿易有限公司

除圖示中之玻璃瓶外,本公司亦可代客進口各類瓶型、颜色或容量之烈酒瓶、果酒瓶、醋瓶及橄欖油瓶,歡迎來電洽詢。 觀看大圖. 國產瓶 ... 於 www.wetctw.com -

#7.DIY玻璃罐沙拉必知!4消毒步驟助保鮮 - 華人健康網

拿玻璃罐來裝沙拉時,為了衛生和避免食材快速腐敗,必須先消毒玻璃罐,消毒的方法並不難,掌握以下步驟,就能輕鬆完成。 於 www.top1health.com -

#8.[東森新聞]危險!冷熱溫差大玻璃瓶恐爆裂 - YouTube

[東森新聞]危險!冷熱溫差 大玻璃 瓶恐爆裂. 於 www.youtube.com -

#9.《边疆文学》2022年第3期|鱼禾:角落--新作品 - 中国作家网

几年前走河源,我们的越野车从伊城到西宁,绕行柴达木盆地北缘,从大小柴旦向 ... 现在都用玻璃酒杯,三四杯便是一两,这么小的陶盅似乎早已不见了。 於 www.chinawriter.com.cn -

#10.玻璃藝品

咬錢雙貔貅荷口聚寶甕 ... 底座尺寸:12.5cmX8cm大鴨10cmX9cm 小鴨8cmX6.5cm ... 師傅以空心鐵製鐵管捲取約1400度呈麥芽糖狀的玻璃膏,從另一端進行吹氣撐大玻璃體,並 ... 於 www.timingjump.com.tw -

#11.壺瓶罐甕的區別是什麼? - 百合問答

壺,“腹方口圓曰壺”,一般是由陶瓷或金屬製成的,通常用來盛茶、酒等液體的東西,古人常用作酒器和水器;. 瓶,大多是口小腹大的器皿,多為瓷器或是玻璃製作, ... 於 www.lilyans.com -

#12.高粱酒- 瓷瓶與玻璃瓶成放享用之差異www.P9.com.tw

那我可能要考慮換瓷甕了。 當初買不到春福大高,自己做兩甕,哈哈。 於 www.p9.com.tw -

#13.帶你玩雲林景點一日遊 - 小兔小安*旅遊札記

喜歡大山大水庭院的人可別錯過! 詳細圖文:寧濟御庭 ... 目前可以拍到小鐵塔,玻璃咖啡店, ... 雲林合掌意象的玻璃屋北港星巴克,. 於 bunnyann.com -

#14.音響劇院.軟裝飾品.家電空調旗艦館- 比安卡玻璃甕 - 中聯發

Bianca Urn-Lg 【品名】比安卡玻璃甕-大 【品號】3.31040 【尺寸】25.40cm Dia. x 35.56cm H. Bianca Urn-Sm 【品名】比安卡玻璃甕-小 【品號】3.31041 於 www.citymark.com.tw -

#15.玻璃儲物罐 - PChome 24h購物

玻璃 儲物罐. ‧台北巿6小時到貨(試營運); ‧全台灣24小時到貨,遲到給100; ‧非北北基22:00~12:00間下單、離島、資訊不完整、 安裝商品、ATM或7-11 ibon付款者等不在此 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#16.釀醋之玻璃甕介紹@ 一醋即發 | 健康跟著走

泡醋的容器,選擇陶甕或玻璃器皿等耐酸性佳的材為宜. , 釀醋的容器也很重要:. 橡木桶,陶器或瓷器。用透氣的大軟木塞或者布類封住容器口,只要能透氣,避免灰塵就可以了 ... 於 info.todohealth.com -

#17.运行玻璃瓮- Buy 玻璃户外花盆,批发花园urns,大 ... - Alibaba.com

运行玻璃瓮, Find Complete Details about 运行玻璃瓮,玻璃户外花盆,批发花园urns,大花盆批发from Flower Pots & Planters Supplier or Manufacturer-THAI VIET ... 於 chinese.alibaba.com -

#18.陶瓷酒瓶與玻璃酒瓶有什麼不同?各自的藝術價值在哪裡?

陶瓷瓶與玻璃瓶雖然都是裝酒的器皿,可兩者之間卻有著很大不同。從儲酒、消費文化趨勢、收藏價值的分析,陶瓷瓶比玻璃瓶更上檔次。陶瓷瓶可以讓酒和 ... 於 kknews.cc -

#19.穿越故宮大冒險1: 翠玉白菜上的蒙古女孩(新版) | 誠品線上

臉書搜尋:鄭宗弦粉絲專頁:鄭宗弦的美食與故事屋諾維拉臺中太平人,雲林科技大學數位媒體設計系畢。大學時期與學校老師合作過企業繪本《老甕會一直站著》(大同醬油)、《 ... 於 www.eslite.com -

#20.打破餐廳玻璃甕學生彩繪黑板牆補償 - 公視新聞網

... 有學生不小心打破店家擺在桌上的玻璃甕,但店家帶念是學生沒說要賠。學校老師則提議,餐廳內有大黑板牆,不如讓學生發揮所長來彩繪, ... 於 news.pts.org.tw -

#21.嘉義「臉盆大砂鍋魚頭、秒殺級脆皮甕仔雞」料爆多!中埔交流 ...

落地玻璃設計、透明玻璃圓桌、玻璃水族燈箱,讓整個空間看起來特別明亮,客滿的時候這裡用餐氣氛顯得特別熱鬧,吃東西都覺得特好吃。開放式的座位區,整潔 ... 於 udn.com -

#22.玻璃瓶蓋老是打不開怎麼辦?過來人大推1神物秒解決 - 風傳媒

大家遇到開不了的瓶蓋都怎麼辦呢?尤其是賣場裡常見的真空玻璃罐食品,有時就算使盡全力,還是怎麼也打不開。對此,有網友就在網路上分享自己發現 ... 於 www.storm.mg -

#23.甕酒壺 - 松果購物

網友都說這裡的甕酒壺真的很欠買, 松果購物為你精選出2022年必買的甕酒壺熱門排行推薦, ... 無鉛玻璃日式清酒壺櫻花酒具套裝燙酒溫酒壺家用小白酒杯燒酒壺. 於 www.pcone.com.tw -

#24.[贈送] 大玻璃甕南區自取- 台中 - PTT Web

[贈送]大玻璃甕南區自取@taichungbun,共有2則留言,1人參與討論,0推0噓2→, 之前自釀酵素時用的,最後一次用完時裡面有洗乾淨曬乾才蓋起來, ... 於 pttweb.tw -

#25.大玻璃甕- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年4月

大玻璃甕 價格推薦共36筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#26.廢玻璃瓶- 回收 - 生活廢棄物質管理資訊系統

廢玻璃的主要來源有平板玻璃、容器玻璃、汽車玻璃照明燈管及映像管等等,其中平板玻璃與容器玻璃數量佔大多數。主要處理管道為玻璃容器製造商,而玻璃廠使用的廢玻璃容器佔 ... 於 hwms.epa.gov.tw -

#27.大玻璃甕的價格推薦- 2022年4月| 比價比個夠BigGo

大玻璃甕 價格推薦共33筆商品。還有玻璃甕、玻璃酒甕、二手玻璃甕、大容量玻璃罐。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#28.頭城休閒農場超值優惠方案 - GOMAJI

位於東北角海岸線上的頭城休閒農場,讓每一位有緣千里來相聚的大小朋友,感覺就像回到鄉下的外婆家。 ... 此外,裡頭更使用許多被淘汰的課桌椅、玻璃瓶、漂流木… 於 www.gomaji.com -

#29.異遊鬼簿I【6】死靈 - Google 圖書結果

接著,關在玻璃甕裡的炎亭被擺放在四面佛的大佛像前,婆婆開始對著它唸起類似咒語的東西,那語言讓炎亭十分痛苦,它抱著頭哭嚎著,小手對著我,涕泗縱橫的喊著安! 於 books.google.com.tw -

#30.2011梅酒、梅醋@ 戰車指揮官--大揚的部落格:: 隨意窩Xuite日誌

買了一大玻璃甕、米酒頭、冰糖、麥芽,採用懶人處理法。 一層梅子、一層冰糖、一層梅子、一層麥芽.......至約8分滿倒入米酒頭,將材料全淹滿後再放一 ... 於 m.xuite.net -

#31.【生活】玻璃罐頭打不開塑膠瓶蓋打不開來來來簡單五大招包準 ...

這主要是因為罐頭瓶內有一個低壓。原來,熱熱的罐頭裝入瓶子時,熱空氣在瓶子裡面占據了一個比較大的空間,然後就被密封起來。 於 kiwi326.pixnet.net -

#32.酒甕

酒甕. 酒甕. 評價910. 多筆相似商品. 穩殷商社/特級桃太郎20入/酒甕/大容量/釀酒/釀醋/醃醬菜/醃醬瓜/醃製/玻璃甕. 480 1,280. 480. 免運P幣. 銷售81 評價1483. 於 www.fenomendak.co -

#33.李文達傳:醬料大王的傳奇(第二版) - 第 144 頁 - Google 圖書結果

據李文達的女兒李美瑜回憶,舊舖的舖面,前方有個玻璃櫃,由圓形大玻璃甕盛著的蠔油,就擺在櫃子裡面。上門來零買蠔油的人,都會自備容器,由店員秤給他們要買的両數。 於 books.google.com.tw -

#34.玻璃甕哪裡買 :: 台灣美食網

台灣製造古早味釀酒 ...,『華山堂』台灣早期大隻厚玻璃罐藥酒罐玻璃瓶中藥罐玻璃甕老糖果罐玻璃罐·$1,500.價格持平.Yahoo拍賣華山堂-歡迎(... 玻璃甕尺寸 釀酒玻璃罐哪裡買 ... 於 food.iwiki.tw -

#35.30年藥酒逾3種毒蛇塞爆玻璃瓮內行:還活著

不少長輩迷信民間偏方,認為用毒蛇浸泡的藥酒可滋補強身,還可治療風濕等疾病,將其譽為「酒中珍品」。一名男網友近日在朋友老家挖出1大罐藥酒,赫見裡頭 ... 於 tw.aboluowang.com -

#36.醬菜瓶 - 台玻集團

汽車玻璃. 產品介紹 · 微薄玻璃. 光電玻璃. 光伏玻璃. 光伏蓋板玻璃. 玻璃纖維. 玻璃纖維布 · 玻璃纖維. 玻璃器皿. 產品介紹. 容器. 酒瓶類. 於 www.taiwanglass.com -

#37.玻璃罐頭總打不開該怎麼辦?神人「一招」秒殺:屢試不爽

「這器官」越大生殖器越長!日學者量126具男屍:是真的 · 罐頭 · 爆怨公社 · 氣體 · 槓桿原理 · 玻璃瓶. 於 www.nownews.com -

#38.玻璃甕- 人氣推薦- 2022年4月 - 露天拍賣

穩殷商社/特級桃太郎20入/酒甕/大容量/釀酒/釀醋/醃醬菜/醃醬瓜/醃製/玻璃甕. pam04921528. 495. 1,325. 495. 1,325. 免運; P幣. 銷售85評價1528. 穩殷商社/3581cc藥酒 ... 於 www.ruten.com.tw -

#39.大玻璃泡酒甕醬菜甕人參酒空酒瓶 - 蝦皮購物

大隻的參考照片容量不清楚購買大玻璃泡酒甕醬菜甕人參酒空酒瓶. 於 shopee.tw -

#40.小小種子學問大:有自家種子的種子行 - 上下游

2012年1月2日 — 於是開始跟看起來有點年輕的老闆搭訕詢問了一下,當老闆說出那些玻璃瓶內的種子是自己的種子時,內心就大叫著:對!就是你啦!! 東市場是台南從日據時代 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#41.玻璃甕「新豐行」玻璃瓶專賣 - Uuogs

3.熱水在一個大碗裡放入100度C的熱水,熱水的高度要比瓶蓋稍微低一點點較佳,熱水不可淹到瓶身。接著把瓶子上下顛倒放入碗中,這時瓶蓋被泡在熱水裡,等聽見瓶蓋發出「波」 ... 於 www.undiawstudio.co -

#42.大玻璃甕比價格 - 諸彼特市集

大玻璃甕 比價結果,共3個商品,價格由550元到550元。大玻璃甕商品:金茶大甕大手工玻璃瓶香薰瓶薰香瓶精油瓶、大甕-藍玉轉大手工玻璃瓶香薰瓶薰香瓶精油瓶、大甕-金玉 ... 於 ji.zhupiter.com -

#43.梅干、酸菜、豆仔乾…古早味菜乾怎麼料理才好吃?

... 裝進玻璃瓶罐或甕等容器中密封保存,經過3~6個月,就是福菜;因裝在甕 ... 梅干菜不要買含沙量大的,有可能是曝曬環境不佳,或是只把芥菜曬乾、 ... 於 food.ltn.com.tw -

#44.國棟小廚房- 手提玻璃甕/ 酒甕/醃漬罐 產品 ...

手提玻璃甕/ 酒甕/醃漬罐 ✨產品特色✨ ◇✌🏻️玻璃工藝◇✌🏻️韓國製◇✌🏻️抗菌耐熱玻璃◇✌🏻️大容量寬口有清洗◇✌🏻️厚玻璃設計 ... 於 hi-in.facebook.com -

#45.玻璃密封罐| 家樂福線上購物

玻璃 密封罐商品專區,家樂福(online.carrefour)線上購物網滿足您的生活所需. 於 online.carrefour.com.tw -

#46.(其它家庭雜貨)玻璃甕釀酒甕新北市南勢角自取已成交

591居家/家具提供新北市二手其它家庭雜貨出售, 玻璃甕釀酒甕新北市南勢角自取,高40cm 直徑20cm 容量8000cc 玻璃品 易碎 敬請. 於 www.591.com.tw -

#47.不同花器的創意運用- 康健雜誌

枯木的份量重、佔的面積大,運用在插花設計上,可以節省不少花材。 ... 透明的玻璃花器在夏天看了清涼舒暢,可是一到冬天,卻會讓人打從心底冷起來。 於 www.commonhealth.com.tw -

#48.桃太郎瓶 - 進吉實業有限公司-產品專區

icon, 耐熱玻璃系列. icon, 玻璃瓶容器系列. - 桃太郎瓶系列. - 阿里山瓶系列 ... 廣口瓶(玻璃蓋)系列. - 玻璃水槽系列. - 一般容器區系列. icon ... 於 www.jjglass.com.tw -

#49.發酵食物為甚麼總是失敗【原來少了這一步】消毒玻璃容器無毒 ...

... 為甚麼總是失敗? 原來少了這一步玻璃容器清潔與消毒無毒清潔劑How to sterilised glass jar ... 【蒸烤爐高溫蒸氣消毒】適合4~ 5 公升大玻璃罐. 於 www.beanpanda.com -

#50.甕罐-新人首單立減十元-2022年3月|淘寶海外

在這些甕罐的材質有陶瓷、玻璃、塑料、金屬和不鏽鋼等多種,在甕罐的個數有1個、2個、3個、4個和6個(含)-10個(含)等多種,在甕罐的風格有中式、北歐風格、日式、歐式和 ... 於 world.taobao.com -

#51.多少燕情莺意,都泻入、玻璃瓮诗词名句 - 词典网

出自宋代范成大的《霜天晓角》全文:少年豪纵。袍锦团花凤。曾是京城游子,驰宝马、飞金鞚。旧游浑似梦。鬓点吴霜重。多少燕情莺意,都泻入、玻璃瓮。范成大诗词大全. 於 m.cidianwang.com -

#52.玻璃甕

玻璃甕. 老家挖出30年藥酒…「巨粗毒蛇」塞爆玻璃甕. 一名男網友近日在朋友老家挖出1大罐藥酒,赫見裡頭塞滿毒蛇,種類至少有3種以上,且歷史已有30 ... 於 www.mobile01.com -

#53.【食。桃園】甕霸王甕仔雞~都市裡驚見會噴汁的甕 ... - 窩客島

突然想吃要大老遠跑去嗎?不用!! 106嘮叨. 就在桃園展演中心附近喔. 要來PK一下,YES~. 挑高落地式大玻璃的門面看起來好氣派,讓人迫不急待想趕緊 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#54.[交易] 清水/大玻璃甕- Mo PTT 鄉公所

面交地點清水區五權路16號7-11新清水門市(在清水麥當勞北邊) 大玻璃甕https://i.imgur.com/sACPlCS.jpg 直徑約26.5cm,含瓶口高約48cm… 於 moptt.tw -

#55.3月锂电材料项目汇总 - 太阳信息网

据悉,该基地是目前投产的国内较大的全工序、一体化基地,其中粉碎、造 ... 旗滨集团业绩大涨再度加码光伏玻璃 · 山东航空2021年净资产为负,被实施 ... 於 www.pvnews.cn -

#56.環島.大板根溫泉|必比登東山棧甕缸雞、池上伯朗大道

環島.大板根溫泉|必比登東山棧甕缸雞、池上伯朗大道、玻璃媽祖廟、卓也藍染、冬山河遊船、神秘谷砂卡礑6日|高雄出發團體行程,精選台灣環島旅遊 ... 於 travel.liontravel.com -

#57.「梅酒」從阿嬤廚房的角落走進你家冰箱門邊 - 方格子

年長的人記憶裡的「梅酒」是阿嬤在家裡釀,放在廚房角落裡的那個大玻璃甕酒。CHOYA經典細長瓶走進你家冰箱門邊以日本特有的果實酒立足於國際市場釀 ... 於 vocus.cc -

#58.甕大手工玻璃瓶購物比價- 2022年2月| FindPrice 價格網

甕大手工玻璃瓶的商品價格,還有更多(金茶大甕) 大手工玻璃瓶香薰瓶薰香瓶精油瓶相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格網讓你快速找到最便宜的商品. 於 www.findprice.com.tw -

#59.酵素盒|冰酒瓶|蜂蜜罐|玻璃罐包裝

適用於30ml馬卡飲|酵素瓶|口服液☆內徑尺寸27x27x3.3公分☆玻璃瓶為30ml☆自備設計圖彩印霧膜1000PCS單價24~27$☆可另外加購提繩0.8~2$☆適合在百貨公司展示的盒型☆ ... 於 www.stronggiant.com -

#60.【可小議】傳統大玻璃甕有蓋子玻璃瓶儲物罐發酵罐酒甕釀醋 ...

在桃園市(Taoyuan),Taiwan 購買【可小議】傳統大玻璃甕有蓋子玻璃瓶儲物罐發酵罐酒甕釀醋醃漬梅子罐泡酒甕玻璃容器. 於 tw.carousell.com -

#61.老家挖出30年藥酒!「巨粗毒蛇」塞爆玻璃甕內行見這幕嚇壞

不少長輩迷信民間偏方,認為用毒蛇浸泡的藥酒可滋補強身,還可治療風濕等疾病,將其譽為「酒中珍品」。一名男網友近日在朋友老家挖出1大罐藥酒, ... 於 news.ebc.net.tw -

#62.玻璃甕- 飛比價格- 優惠價格推薦- 2022年4月

分享取消 · (大甕-藍玉轉) 大手工玻璃瓶香薰瓶薰香瓶精油瓶 · (金茶大甕) 大手工玻璃瓶香薰瓶薰香瓶精油瓶 · 方格玻璃罐甕酒果瓶玻璃瓶儲物罐發酵罐酒甕釀醋水果醋梅子罐梅酒 ... 於 feebee.com.tw -

#63.30年藥酒逾3種毒蛇塞爆玻璃瓮內行:還活著- 澳洲新聞網

不少長輩迷信民間偏方,認為用毒蛇浸泡的藥酒可滋補強身,還可治療風濕等疾病,將其譽為「酒中珍品」。一名男網友近日在朋友老家挖出1大罐藥酒,赫見 ... 於 www.huaglad.com -

#64.[交易] 清水/大玻璃甕- 看板TaichungBun - 批踢踢實業坊

面交地點清水區五權路16號7-11新清水門市(在清水麥當勞北邊) 大玻璃甕https://i.imgur.com/sACPlCS.jpg 直徑約26.5cm,含瓶口高約48cm. 於 www.ptt.cc -

#65.Amazon.com: WGV 高甕玻璃花瓶,寬8 英吋(約20.3 公分),高16 ...

Amazon.com: WGV 高甕玻璃花瓶,寬8 英吋(約20.3 公分),高16 英吋(約40.6 公分),(多種尺寸可供選擇)透明花卉花盆容器,婚禮活動家居裝飾,6 件(VUV1216) : 居家與廚房. 於 www.amazon.com -

#66.白沙屯媽祖進香祈福酒、錢母香氛光明燈、香火便條紙信徒們必收

每瓶附贈經白沙屯拱天宮媽祖過爐精美針織鑰匙圈織帶,嚴選58度甕藏高粱 ... ACME插旗「臺北表演藝術中心」,寬敞200坪戶外天空花園、整片落地玻璃採光 ... 於 www.cosmopolitan.com -

#67.[樹頂]100%純蘋果汁300ml(玻璃罐) - 茶飲料 - 7-ELEVEN線上 ...

[樹頂]100%純蘋果汁300ml(玻璃罐) 美國蘋果汁第1品牌為全天然、健康、無糖、無人工添加物. 於 shop.7-11.com.tw -

#68.挖出30年藥酒…「逾3種毒蛇」塞爆玻璃甕內行見這幕嚇:還活著

不少長輩迷信民間偏方,認為用毒蛇浸泡的藥酒可滋補強身,還可治療風濕等疾病,將其譽為「酒中珍品」。一名男網友近日在朋友老家挖出1大罐藥酒, ... 於 pets.ettoday.net -

#69.[贈送] 大玻璃甕- 看板give | PTT消費區

物品:大玻璃甕到期日(食品及美妝品請加上到期日):無領取地點:台北內湖港墘站期限:送出為止聯絡方法:站內信物品照片: 塑膠紅蓋玻璃甕有兩 ... 於 pttconsumer.com -

#70.【良渚清理化粪池良渚管道疏通87918959】图片 - 中国供应商

【良渚清理化粪池良渚管道疏通87918959】图片 查看详情>. 良渚清理化粪池良渚管道疏通87918959. 价 格:面议. 所在地:浙江杭州. 进入店铺. 相关推荐. 玻璃钢化粪池 ... 於 www.china.cn -

#71.順著時辰去養生──58個徹底改善身心的早、午、晚健康小秘方

... 水果和冰糖逐層交替放入大玻璃甕中‧把300毫升米醋或陳醋倒進玻璃甕中‧把玻璃甕密封後放在陰涼處通風,靜待半個月後即可飲用提起飲果醋,台灣人比香港人流行得更早。 於 books.google.com.tw -

#72.老家挖出30年藥酒…「巨粗毒蛇」塞爆玻璃甕內行見這幕嚇壞

不少長輩迷信民間偏方,認為用毒蛇浸泡的藥酒可滋補強身,還可治療風濕等疾病,將其譽為「酒中珍品」。一名男網友近日在朋友老家挖出1大罐藥酒, ... 於 www.ctwant.com -

#73.釀醋之玻璃甕介紹 - 一醋即發

剛開始做醋,首先要考慮的就是要做多少,每個人都有不同的需求,有的是自己做自己喝、有的要給家人喝、甚至還有要做來送人的,需求越大,需要的容器就越大 ... 於 joyce0201.pixnet.net -

#74.寬口玻璃瓶 - momo購物網

快速到貨、超商取貨、5h超市服務讓您購物最便利。電視商品現折100,折價券, 5折團購, 限時下殺讓您享超低價,並享有十天猶豫期;momo購物網為富邦及台灣大哥大關係企業. 於 m.momoshop.com.tw -

#75.請問那裏可以買到「玻璃甕」?-楊桃美食網

請問泡藥酒或醋的「玻璃甕」在那裏可以買得到?是甕形有玻璃蓋的那種,不是一般圓罐或化學用品店的玻璃罐。 ... ctbstrong :我買過...就是常常在牛肉麵店.. 於 forum.ytower.com.tw -

#76.玻璃甕

大玻璃 瓶玻璃酒甕玻璃瓶「商品名稱」大玻璃瓶玻璃酒甕玻璃瓶「商品狀況」二手圓徑有ㄧ處?️凹餡、屬於NG品、帶有一點淺灰色「材質」玻璃玻璃商品如需要郵寄的話,會 ... 於 www.ziyou8.co -

#77.玻璃產業與花燈的完美結合新竹縣環保與回饋的落實—大享容器

「從前是用甕口爐來熔解原料,燃料是煤,每天下午三、四點要把玻璃原料混合攪拌均勻,倒入甕口爐內密封,悶燒一個晚上,隔日早上再打開甕口,利用吹棒沾取玻璃膏,用嘴吹 ... 於 travel.hsinchu.gov.tw -

#78.小崗山夜景第一排!高雄不限時景觀餐廳180度視野看到飽

另外,我推薦來這必吃獨家甕仔雞,超好吃! 恭喜食尚APP獲得Google Play 年度2大獎項!點我下載APP週週輪盤可抽獎:https ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#79.【台北】適合聚餐聊天的燒肉餐廳!柏克金燒肉屋@ 下班一顆粽

不過大部份的人都是選擇套餐再搭配單點 ... 很大一片,看起來就很吸睛 ... 【台北】東區玻璃屋超適合上班日卻休假偷閒時來的下午茶餐廳! 於 zhongzi.pixnet.net -

#80.甕牖餘談 - 第 1-4 卷 - Google 圖書結果

王韜 赛彌餘卷六十六繼以行乃畢每日晨坐偽殿篇官賜各以次待見胎事已結醫進診脉擬方乃退蓄東賊素弱行淫無度故多病會造一大狀四面玻璃中水蓄余魚待藻交請窮针極巧枕長四 ... 於 books.google.com.tw -

#81.金門高粱

金門高粱福虎雙全紀念酒(大將軍)(二將軍) 雙入組. 建議售價:6600元特價:4980元庫存 ... 金門高粱建廠70周年虎年(玻璃瓶) 600ml. 建議售價:1020元特價:780元庫存 ... 於 enjoyit999.com -

#82.桃太郎玻璃罐20罐桃太郎 - EQOST

20罐桃太郎< 玻璃罐< 瓶瓶罐罐 20罐桃太郎, 玻璃罐, 瓶瓶罐罐, 兆亨家庭百貨大批發,五金百貨批發,生活百貨,生活百貨批發,家庭用品,百貨批發,大批發, 立即 ... 於 www.easternkosia.co -

#83.玻璃甕 - 生活市集

還在等什麼? 玻璃甕超值優惠中,買過都說好,現在就來$生活市集看看玻璃甕吧! 於 m.buy123.com.tw -

#84.《亮劍》里,如果李雲龍和楚雲飛在大孤鎮動起手來 - 中國熱點

特別是楚雲飛派出一個步兵營和一個炮兵營進駐大孤鎮,楔入了李雲龍的防區。 ... 1899年10月,一個42歲的法國人,帶著7部相機和大量玻璃乾片(1885年才問世)、歷時11個月 ... 於 chinahot.org -

#85.【原创】装星星的玻璃瓮 - 简书

“”那当然啦,瓮是由土烧制而成的,大个头,口大底小,过去在农村人们用于 ... 后来欢欢真的买了一口玻璃瓮送给了她,只是一年过去了,玻璃瓮里只有几 ... 於 www.jianshu.com -

#86.密封玻璃罐放久了怎樣打開? - 壹讀

馮先生:我家有個用來泡酒的玻璃罐子,已經放在家裡半年多了。現在無論怎樣用力都無法打開,請問有什麼辦法可以解決? 回覆:記者了解到,類似於玻璃 ... 於 read01.com -

#87.十七世紀前後臺灣煙草、煙斗與玻璃珠飾的輸入網絡

相對於瓷器的擺放位置通常在死者的頭側或上半身軀幹的一部分,硬陶. 器可能因體積較大而未見固定的擺設位置。除了擺設位置與使用狀態以外,原住民對. 於外來珠子或瓷器造形 ... 於 ntur.lib.ntu.edu.tw -

#88.密封瓶、糖果罐、釀酒玻璃甕 - 鍋大姐餐具百貨商行

玻璃 瓶瓶罐罐系列-玻璃密封罐、玻璃甕釀酒瓶. 密閉手提藥酒瓶、土耳其玻璃製品、大容量玻璃瓶罐系列. 真空儲物罐、釀酒玻璃缸、醃製玻璃罐、大小型玻璃容器. 於 www.463.org.tw -

#89.玻璃罐批發順陽玻璃有限公司 - Thomblake

玻璃 蔬果罐1000cc-鐵蓋(果醬瓶/沙拉罐/密封罐) 土耳其製。本體玻璃材質,運送過程中 ... 大小型玻璃容器. 玻璃儲物罐,玻璃甕釀酒瓶密閉手提藥酒瓶,醃製玻璃罐,, 於 www.nourite.co -

#90.东西问丨白云翔:考古研究如何见证中日文化交流? - 欧华网

其他汉朝文物则包括铜三翼镞、铜剑、铜盖弓帽、铜四叶形饰和玻璃璧等。 ... 日合作进行考古调查发掘和研究,虽然数量上不多,但意义重要,影响很大。 於 www.ouhua.info -

#91.【食。桃園】甕霸王甕仔雞~都市裡驚見會噴汁的甕仔雞!正港 ...

想吃好吃甕仔雞純正放山土雞,不用塞到宜蘭,也不用跑山區,在桃園市區裡就 ... 挑高落地式大玻璃的門面看起來好氣派,讓人迫不急待想趕緊進入瞧瞧哩. 於 juishanchang.pixnet.net -

#92.1300度的愛戀~玲瓏窯吹玻璃

走進玲瓏窯 你一定可以感受到窯裡終年不減的溫度 林瑤農師傅創作主要是甕口玻璃技法 獨創以坩堝窯爐漿吹製及實心手工拉製 他想傳承玻璃工藝的熱情 也與坩堝爐一樣 於 www.kids-career.com.tw -

#93.甕

甕. 一、甕的製作: 由陶土經製坯、陰乾、上釉(不透明釉)、窯燒(1100~1280℃)並徐冷而成。一般陶土拉坯過程中或用石膏模成型,唯有些容量較大者,至今均屬手拉坯製 ... 於 nrch.culture.tw -

#94.請問哪裡有賣大的玻璃罐啊?

再轉角市民大道上往西走幾步也有一間。 家用百貨店也有超大玻璃罐. EX:小北百貨。 參考資料蘋果媽媽大實踐OKDIY 手玩布創藝台北行動教室 ... 於 uwi1014506.pixnet.net -

#95.老家挖出30年藥酒…「巨粗毒蛇」塞爆玻璃甕內行見這幕嚇壞

一名男網友近日在朋友老家挖出1大罐藥酒,赫見裡頭塞滿毒蛇。(圖/翻攝自爆廢公社,下同). 不少長輩迷信民間偏方,認為用毒蛇浸泡的藥酒可滋補 ... 於 today.line.me -

#96.高雄瓶瓶罐罐,高雄玻璃瓶,高雄玻璃瓶批發,高雄玻璃容器,化妝品...

光典玻璃瓶瓶罐罐,在高雄市後火車站旁邊,專賣玻璃容器果醬瓶.XO醬瓶.辣椒醬瓶.裝泡菜的罐子.精油瓶.滾珠瓶.油醋瓶.酒瓶.飲料瓶.玻璃甕.儲物罐.耐熱壺。光典玻璃器皿 ... 於 hometagtw.com -

#97.「禮物經濟」超級夯人氣商品竟是釀醋甕 - 蘋果日報

徐姓兄妹返鄉成立免費商店引起居民和遊客熱烈迴響,半年來商店物品不減反增,種類琳瑯滿目,甚至有製醋熱心阿伯因醋廠停產,把家中堆置的500多個大玻璃甕 ... 於 tw.appledaily.com