大西門鐘錶的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃李森寫的 酒樓物語:臺南醉仙閣的前世今生 和王茗禾,家永時,NaNa通的 台南街屋:73處老屋之美,體現台灣百年常民生活美學印記都 可以從中找到所需的評價。

另外網站[店家推薦]大西門鐘錶:讓人愛不釋手的德式文青風NOMOS ...也說明:此次大西門鐘錶旗艦店的店長Sam要向我們推薦在店內詢問度相當不錯的德國製錶品牌——NOMOS。近年品牌推出的話題機芯DUW 3001目前正逐漸擴充其產品陣線, ...

這兩本書分別來自豐饒文化 和尖端所出版 。

世新大學 圖文傳播暨數位出版學研究所(含碩專班) 陳學聖所指導 張俊忠的 上海老弄堂石庫門拆遷影像記錄 (2019),提出大西門鐘錶關鍵因素是什麼,來自於紀實攝影、弄堂、石庫門、拆遷、影像保存。

而第二篇論文國立臺北教育大學 台灣文化研究所 戴寶村所指導 蕭安惠的 西螺地方歷史意象之形塑 (2018),提出因為有 西螺、歷史意象、市街復興、地方節慶的重點而找出了 大西門鐘錶的解答。

最後網站大西門鐘錶精品有限公司地址則補充:大西門鐘錶 精品有限公司地址:台北市萬華區西寧南路70號之6,分類:台北鐘錶-買賣及修理,電話:02-2381-9865.

酒樓物語:臺南醉仙閣的前世今生

為了解決大西門鐘錶 的問題,作者黃李森 這樣論述:

臺南醉仙閣的前世今生 醉仙閣,日治時期知名的本島人酒樓之一。本書從史料出發,並透過後人追憶,細細回顧醉仙閣的歷史軌跡,藉此訴說著日治時期臺南酒樓發展的變遷,酒樓所扮演的角色、酒國藝妲的人生,重新演繹百年前的「酒樓物語」。 名家推薦 從醉仙閣看到日治臺南的繁華起落,也看到作者駕馭史料,一探酒樓文化的功力。──王御風(高雄市立歷史博物館館長) 抽絲剝繭將「三代」於不同時期、不同空間和不同經營者的更迭,藉此訴說著日治時期臺南酒樓發展的變遷,酒樓所扮演的角色、酒國藝妲的人生,並且專訪醉仙閣經營者後人,發掘新史料,終能重新演繹百年前的「酒樓物語」。──陳文松(成功大學歷史

學系教授兼系主任) 本書為酒樓文化史之殊作,從外在酒樓的變遷及其在城市中所扮演的角色,到內在酒樓的主人、藝妲、消費者的描述,鉅細靡遺。值得分享!──李明仁(政治大學臺灣史研究所兼任教授) 本書從百姓酒樓文化切入,逐步發現臺南府城庶民生活變遷的歷史軌跡,在小地方發現蘊藏的大歷史,充分展現作者細膩的觀察力與宏觀的思維。──吳建昇(嘉義大學應用歷史學系副教授) 100年是一個歷程,也是一個開始,期待未來醉仙閣在臺南市能夠真正名留青史,並廣為人知。──吳坤霖(醉仙閣patisserie店主)

大西門鐘錶進入發燒排行的影片

真的有100%像正品綠水鬼的仿錶存在嗎?

沒有的話又是為什麼?

上海老弄堂石庫門拆遷影像記錄

為了解決大西門鐘錶 的問題,作者張俊忠 這樣論述:

中國隨著政治經濟的改革開放,不僅在政經情勢快速變化,城市建築外觀也隨著舊城改造,城市市政藍圖規劃等不斷變遷,快速改變著城市的面貌與外觀。上海是中國第一大城市,常居住人口超過2000萬,擁有中國最大的工業基地、和最大的外貿港口。作為中國改革開放的重要門戶,上海城市的面貌尤其是老街區弄堂和石庫門在近10年發生了翻天覆地的變化。一棟棟高聳的建築物拔地而起,而上海基層居民建築生活的象徵——石庫門弄堂,正在逐漸消逝、隱退。上海傳統的弄堂文化中有各種生動豐富有趣的生活現象,型態。隨著城市化的演進,老舊街區的拆遷,這些極富有生活文化底蘊的生活型態正逐漸消失中與崩解。作者希望透過相機的鏡頭,真實且細膩地記錄

當今上海街區和弄堂文化的歷史變遷。讓我們對上海城市的歷史文化影像保存能更加珍惜和愛護。作者因工作緣故,往返上海與台北兩地近15年。其中作者用近八年時間走訪上海舊城區主要弄堂、街巷,用相機紀錄弄堂裡特有的建築、路名、標語、人物與特色文化。同時,作者還深入上海弄堂內拆遷區,聚焦當地居民在拆遷過程中的共同經歷和心路歷程,期望能用影像保存更多上海弄堂裡的記憶,為這座城市留下做更多寶貴的影像紀錄。

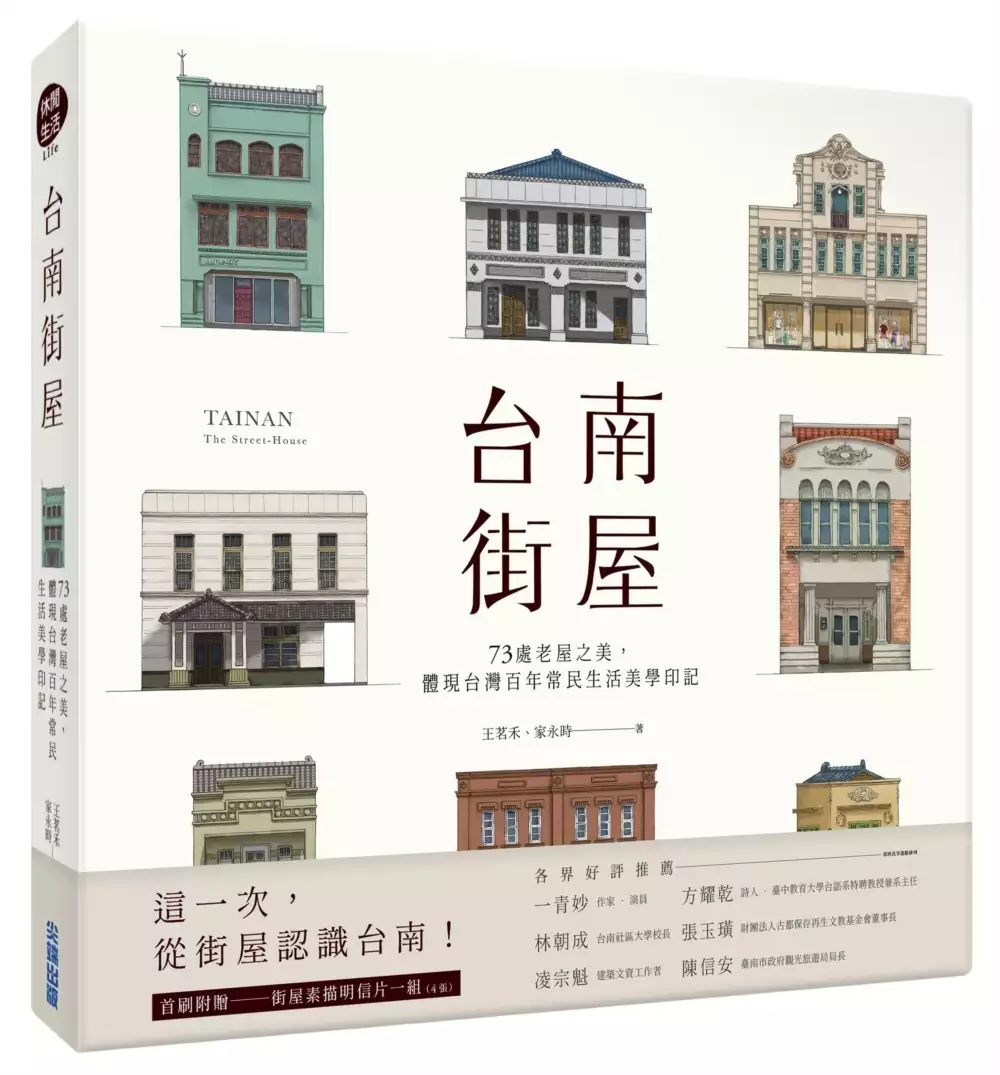

台南街屋:73處老屋之美,體現台灣百年常民生活美學印記

為了解決大西門鐘錶 的問題,作者王茗禾,家永時,NaNa通 這樣論述:

這一次,從街屋認識台南! 台南讓人流連忘返的原因,其中之一就是復古懷舊的氛圍, 透過街屋,一起走讀府城73處凝結了舊時光的美麗老屋與故事! 走進歷史與人文的府城街屋 林朝成/台南社區大學校長 本書所圖繪書寫的街屋,時間軸以日本時代至戰後初期的建築為限,空間軸則涵蓋台南舊城區域及其周邊街巷的範圍,這時期的街屋,有著各種風情,混搭和、洋與台人的各種風格和建築表現元素,在閱讀本書時,可做圖繪書寫的賞玩神遊,可做現場的導覽,引發情思,亦可促成行動的守護,城市的公民參與。帶著本書,行走在台南舊城裏,得以進入府城建築的歷史生活世界,伴隨著各種驚喜和感動。畢竟,我們總是盼望,

街屋的建築之美,本是生活中的日常,隨時可見,隨地可賞。 老屋是城市再進化的藏寶箱 張玉璜/財團法人古都保存再生文教基金會 董事長 十餘年來「老屋欣力」所掀起的全台「常民生活場域的文藝復興運動」,府城不僅是起始點,也是集大成之所在;時至今日,街頭巷尾隨處可遇各色各樣的活化或閒置老屋,已和古蹟、小吃齊名,成為台南人引以為傲的「府城三寶」。而本書實地走訪探勘的經驗告訴著我們,老屋正是那積累著豐富城市文化的藏寶箱,處處蘊含著再發現的驚喜和再進化的可能,有待我們去珍視、親近和善加保育、活用。 【關於本書】 本書以圖繪記錄台南舊城區中,建於日本時代至戰後初期的街屋建築,這些常民住

宅及店鋪街屋,藉著所表現的形式風格,形塑了街道的歷史與表情。 如在末廣町(今中正路)以林百貨為地標的連續商店店鋪街屋,可以看到那時流行的藝術裝飾風格,西門圓環邊以紅磚及華麗山牆,形構台灣建築風味的穀物商店金泉成,赤崁東街上以和洋混合風格表現,有著別緻庭院的陳一鶴宅邸,這些街屋均豐富了為歷史古都的台南,之於幾百年來時光進程的感受。 作為多年的台南老屋觀察者,作者從歷史文化層面來看待台南老舊街屋,以樸實動人的精細繪圖與生動的文字敘述,介紹台南舊城一間又一間的特色街屋,秉持著熱血業餘的獨特觀察角度來繪畫與撰寫,期望藉此更親近讀者,也藉此推廣到社會大眾,並讓我們思考這些街屋,該以何種樣貌存

於台南的街道。 目前市面上眾多介紹台南的書籍中,大都以美食、古蹟、旅遊觀光景點,或是近年火紅的老屋改造為主,鮮少有此類介紹街道常民建築的書,期盼透過本書,能讓讀者在閱讀文章之後,從中看到常民建築文化的表現,體會悠遊於街屋表情的樂趣,並且可以重新認識台南街屋與歷史共存的美好。 本書特色 *作者將多年所收集特色街屋的資料,以手繪彩稿與文字敘述圖文並茂呈現。 *73處街屋繪圖細緻精美,以獨特的視角呈現街屋的完整性與生命力。 *繪製構圖交互正立面及透視構圖兩種角度:正立面是現場觀察及拍攝無法呈現的樣貌,一種想像的具體圖構,而透視構圖則是選擇一個特色角度,作為重點來呈現。 *透

過文字,不僅對於街屋外觀的描述,也對街屋所在的街道紋理、相關的歷史等等,作了延伸的書寫。 *採用進口紙張與精美印刷的裝禎設計,將街屋之美躍然紙上,值得收藏。 ■台南街屋有何特色? NaNa是日文ナナ的發音,也就是七條通的意思。有著七條道路的圓環,即現今的湯德章紀念公園,七條通,也是府城民生綠園的別稱,圓環自日本時代開闢以來,至今仍是市區重要的交通樞紐。 七條路匯進的圓環是這個城市的中心意象,呈現台南獨具特色的街屋建築風景,這些歷經歲月洗禮,從戰火中倖存的建築,多數延續到現在仍作為店鋪或住家使用,真實呈現過往常民生活的氛圍,隱身在現代化建築和巷弄之間,展現獨特而濃厚的舊式情懷。

■街屋的可看性是什麼? 本書所圖繪書寫的街屋,時間軸以日本時代至戰後初期的建築為限,空間軸則涵蓋台南舊城區域及其周邊街巷的範圍,這時期的街屋,有著各種風情,混搭和、洋與台人的各種風格和建築表現元素。 有台灣京都美稱的台南,近年來躍昇為台灣最具特色城市之一,尤其台南街景在這兩年更多次榮登日本多本刊物的封面,有別於新興城市的現代化規劃,台南新舊雜陳,街景一隅可見街屋的獨特樣貌,也是台南獨特的魅力所在。 各界好評推薦 一青妙|作家‧演員 方耀乾|詩人‧臺中教育大學台語系特聘教授兼系主任 林朝成|台南社區大學校長 凌宗魁|建築文資工作者 張玉璜|財團法人古都保存

再生文教基金會董事長 陳信安|臺南市政府觀光旅遊局局長 (依姓氏筆畫排列)

西螺地方歷史意象之形塑

為了解決大西門鐘錶 的問題,作者蕭安惠 這樣論述:

西螺地區從清朝漢人移墾以來,因地理位置介於濁水溪下游沖積平原,極適合農業發展,因此也成為臺灣水陸貨運交流的重鎮之一,除了豐富的物產及農產加工食品外,也有著深厚的地方歷史背景及人文意象。在西螺有需多商家林立,老街延平路上十分繁榮,有戲院、市場、旅店、茶行、藥舖、鐘錶行等,皆可看出當代之繁榮。以人文意象來看,從清代以來,有許多物產像是西螺米、西螺醬油等從西螺出產的產品,人氣不減延續至今,因交通所需而在日治時期所建的西螺大橋,亦成為西螺代表符號之一,成為在地的意象。自經濟全球化之後,臺灣地方傳統文化及產業結構面臨衝擊,使得地方的「獨特性」、「特殊性」等特色遭受危機,而危機感讓地方諸多民眾覺醒,再次

建構出地方特色與文化認同。自1990年代起,臺灣文化政策開始重視「本土化」,針對地方特色產業、生態、觀光、節慶等,提高培育人才與創造當地的就業機會,進而推動創造可永續經營的經濟循環。有特殊人文意象價值的西螺,從西螺老街的修復、東市場的再運用、每年舉辦的大橋文化節以及每月舉辦的藝文活動,並結合西螺福興宮的媽祖繞境所聚集的人群,形成文化市集,吸引當地及外地居民來遊玩,讓地方更活絡,皆是發展在地特色很好的例子。本文針對西螺自然地理、農特產品、市街復興與地方節慶經營為探討基礎,了解地方在公部門與私部門間的合作機制下,如何透過西螺市街活化與保存諸多文化資產來擬聚地方意識,運用探討西螺地方特色、農特產品、

地方民間信仰、傳統節慶與地方舉辦的文化活動等所代表之意義,整理出在地文化之發展與相關困境。希冀透過闡述人們參與市街空間、節慶文化等活動,體驗在地文創與社區營造的成果,不單只為休閒娛樂,更經由這些活動去認同在地,認同歷史,能讓西螺的意象被形塑,使民眾對西螺產生歷史意象之連結。

大西門鐘錶的網路口碑排行榜

-

#1.大西門鐘錶精品 - iHomeDIY 企業部落格

台北最優惠的精品名店位於台北西門町鬧區是最繁華商圈的大西門鐘錶,創立於1980年,至今已超過二十五年的歷史,鄰近50公尺就有峨嵋立體平面停車場,停車十分便利。 於 www.ihomediy.com.tw -

#2.大西門鐘錶(旗艦店) - Horoguides 名錶指南- 台灣

位於台北西門町鬧區是最繁華商圈的大西門鐘錶,創立於1980年,至今已超過二十五年的歷史,鄰近50公尺就有峨嵋立體平面停車場,停車十分便利。店內代理國際名品將近30個 ... 於 horoguides.com -

#3.[店家推薦]大西門鐘錶:讓人愛不釋手的德式文青風NOMOS ...

此次大西門鐘錶旗艦店的店長Sam要向我們推薦在店內詢問度相當不錯的德國製錶品牌——NOMOS。近年品牌推出的話題機芯DUW 3001目前正逐漸擴充其產品陣線, ... 於 www.world-wrist-watch.com -

#4.大西門鐘錶精品有限公司地址

大西門鐘錶 精品有限公司地址:台北市萬華區西寧南路70號之6,分類:台北鐘錶-買賣及修理,電話:02-2381-9865. 於 ji.zhupiter.com -

#5.大西門鐘錶浪琴折扣 - 訂房優惠報報

大西門鐘錶 DXM Watch & Jewellery - 西寧南路74號, Taipei, Taiwan 108 ... 浪琴悄 ... 於 twagoda.com -

#6.大西門鐘錶精品網站設計提案 - 小美工

大西門鐘錶 精品是位於台北市西門町的一家鐘錶精品店,除了賣錶也有在賣一些精品包包,考慮到西門町以年輕女性為主,所以就用了插畫來表現,插畫內容則 ... 於 stingmo.blogspot.com -

#7.大西門鐘錶

DXM Watch and Jewellery. 此網站為大西門線上目錄, 線上錶款與價格會依照市場行情而改變, 大西門鐘錶擁有錶款最後之價格討論權。 於 daximenzhongbiao.webnode.tw -

#8.[心得] 勞力士黑天行者暨大西門/好時計水貨 - Mo PTT 鄉公所

無曆鬼114060 一堆廠牌都出類似造型假錶逼真、真假難分審美疲勞、我喜新厭舊天行者326934 名字很酷、造型獨特、泡泡鏡有點困擾沒有仿錶(仿錶的年曆無 ... 於 moptt.tw -

#9.大西門鐘錶精品公司DXM Watch

Reviews about 大西門鐘錶精品公司DXM Watch, Taiwan, phone numbers, addresses, hours. Leave your feedback. 於 tw.asiafirms.com -

#10.大西門

9k Followers, 2,635 Following, 1,979 Posts - See Instagram photos and videos from 大西門鐘錶DXM Watch and Jewellery (@dxmwatch) 大西門鐘錶DXM Watch & Jewellery ... 於 primefotografie.nl -

#11.大西門鐘錶折扣 - EDLV

大西門鐘錶 DXM Watch & Jewellery – 108 台北市西寧南路74號– 獲得4.8 分,評分依據:78 則評論則「買一次買了兩隻好錶~Oris Artix Skeleton 鏤空機械錶與RADO ... 於 www.siraortsu.co -

#12.大西門鐘錶Vlog 5- 沛納海現在值得買嗎? - YouTube - APGVB

大西門鐘錶 Vlog 5- 沛納海現在值得買嗎? ... 尊達設計,並於1972年推出的錶款,不僅改變了愛彼品牌,也影響了整個瑞士鐘錶業。 於 apgvbank.in -

#13.大西門鐘錶精品有限公司/負責人:蕭洪秋明

公司名稱:大西門鐘錶精品有限公司·代表人姓名:蕭洪秋明·公司所在地:臺北市萬華區西寧南路70之26號1樓·統編:70470222資本總額:1000000·公司狀況:核准設立·核准設立 ... 於 gotw101.com -

#14.最懂你的新聞網站 - 聯合新聞網

羅馬尼亞硬舉教學!5大常見錯誤別再犯 · 【整理包】數位五倍券哪裡可查餘額、明細? 【最後一周開抽】七大加碼券完整中籤號碼 ... 你看過西門町的西門嗎? 於 udn.com -

#15.大西門鐘錶精品有限公司, 代表負責人:蕭洪秋明 - 座標物語

大西門鐘錶 精品有限公司地址:臺北市萬華區西寧南路70之26號1樓,統編(統一編號):70470222,代表人負責人:蕭洪秋明,營業稅籍分類:鐘錶批發業,資本額:1000000元, ... 於 costring.com -

#16.【雙11餐廳優惠】全台美食優惠盤點!牛五花只要11元

雙11不只能買到剁手,還可以大吃美食! By Kelly Hsiao. 2021/11/10. 【雙11餐廳優惠】全台美食優惠盤點!牛五花只要. 橘色餐飲集團/台北西門町意舍酒店. 於 www.harpersbazaar.com -

#17.20萬的CITIZEN面盤是和紙! 年誤差僅1秒、搶攻高價市場 - ET ...

在高階機械錶機芯研發,CITIZEN也大有突破,與同集團的瑞士錶廠La Joux-Perret聯手打造全新無卡 ... ▻「鐘錶奧斯卡」開獎LV、伯爵、MB&F並列大贏家. 於 fashion.ettoday.net -

#18.《崑崙錶X大西門鐘錶》頂級玩家藏錶開箱!獨鍾CORUM崑崙 ...

就一集由大西門鐘錶的Sam來獨家開箱,帶我們來看看這位崑崙錶的頂級藏家,收藏了哪些錶款。相關新聞【錶壇焦點】貫徹革新理念的本命年! 於 tw.news.yahoo.com -

#19.大西門鐘錶與我的一勞永逸- 手錶QA

回想起為什麼會知道大西門鐘錶這家鐘錶店是在兩年前為了尋找灰浪鬼在錶板看到推薦的錶店當然也很多推薦綠茶店剛接觸機械錶的我對錶店完完全全的陌生也 ... 於 watch.faqs.tw -

#20.「大西門勞力士折扣」+2 勞力士哪裡買比較優(TAIPEI) - 藥師家

它們除擁有AD店所有優點外,店內的款式、型號也比較齊全,只是能給的折扣通常比AD店更少。,大西門鐘錶精品DXM Watch & Jewellery - 108 台北市西寧南路74號- 獲得4.8 ... 於 pharmknow.com -

#21.凱南帶路遊高雄:玩進林園、甲仙、岡山、前鎮與新興,吃喝玩樂5大路線全攻略!

「新堀江商圈」是南台灣最為大型又新潮的逛街購物聖地,地位媲美台北西門町, ... 舉凡能展現時髦特色的服飾鞋包、精品配件、珠寶鐘錶、運動商品、化妝品等,在這裡通通買 ... 於 books.google.com.tw -

#22.大西門鐘錶精品有限公司 - 黃頁任意門

大西門鐘錶 精品有限公司,統編:70470222,地址:台北市萬華區西寧南路70之26號1樓,負責人:蕭洪秋明,電話:02-23819865,設立日期:2000-01-11,變更日期:2005-12-28,公司狀態: ... 於 twypage.com -

#23.露天拍賣| 買家找優惠、優質商品,賣家賣商品就上台灣NO.1的 ...

大容量行動電源 千人瀏覽 ... 生活居家 · 交通工具 · 家電影音 · 電玩遊戲 · 運動健身 · 電腦&周邊 · 男裝配件 · 保養彩妝 · 女裝內睡衣 · 鐘錶眼鏡 · 休閒旅遊 ... 於 www.ruten.com.tw -

#24.悅時工作室X 大西門鐘錶專訪

關於這支2X萬HORAGE瑞士陀飛輪錶,你會想知道的幾件事/來去HORAGE總經銷大西門鐘錶找店長BRUCE. 於 zh.horage.info -

#25.[請教]有人在西門町萬年大樓的大西門鐘錶消費過嗎 - Mobile01

我的ORIS在大西門買的, 因為有兩款外觀很接近, 老闆娘失察報給我比較便宜那一款的價格, 後來她自己發現之後也很阿莎力地承擔錯誤。 所以我以牌價6折 ... 於 www.mobile01.com -

#26.大西門鐘錶勞力士

蕭老闆在業界始終秉持著服務客人為中心的信念經營,隨著第二代加入與世代的改變,大西門漸漸擺脫大西門鐘錶DXM Watch & Jewellery. 勞力士運動款似乎降了一點?. . 各位有 ... 於 zasaditakava.cz -

#27.河北挖出武大郎墓,專家開棺後,才知600年前的傳言是騙人的

我們都認為潘金蓮是個水性楊花的女人,武大郎作為一個賣炊餅為生的人,窮且醜,他的妻子同他的情婦西門慶一同將他殺死。 於 www.discuss.com.hk -

#28.大西門鐘錶- PLAYBOARD

大西門鐘錶 DXM Watch and Jewellery 電話:(02) 2311-3977 營業時間:早上11:00~晚上10:00 (周一~周日皆營業) 地址:台北市萬華區西寧南路74號傳真:(02)2331-5531 ... 於 playboard.co -

#30.[心得] 大西門鐘錶與我的一勞永逸- watch | PTT消費區

[心得] 大西門鐘錶與我的一勞永逸. 看板 Watch. 作者 justno1. 時間 2021-02-02 22 ... 於 pttbuy.cc -

#31.大西門鐘錶DXM Watch and Jewellery - Instagram

14.1k Followers, 2639 Following, 1998 Posts - See Instagram photos and videos from 大西門鐘錶DXM Watch and Jewellery (@dxmwatch) 於 www.instagram.com -

#32.誠品線上|閱讀與生活的無盡想像

直到她也育有兩子,才慢慢意識到,「下意識深植在兩個兒子內心的,有很大一部分是透過周遭大人或媒體資訊的『學習』和外界給予的『洗腦』。」而這就是現今社會對於男性 ... 於 www.eslite.com -

#33.大西門鐘錶-萬年 - Oris

大西門鐘錶 -萬年. Taipei City - 台灣,地區. 於Oris授權之零售商購買Oris腕錶,方能確保您投資之完整價值。唯有Oris授權之零售商能保證您Oris腕錶之真實性。 於 www.oris.ch -

#34.遠傳心5G 未來無距離-遠傳電信FETnet

新辦/攜碼$499吃到飽新辦/攜碼$149輕量飽老客戶第二門號優惠5G 優惠方案續約專屬優惠 · 語音+上網方案預付卡國際電話007找熱銷方案遠傳大雙網. 於 www.fetnet.net -

#35.foodpanda 雙11 推出限量「2022 外送天菜年曆」,光棍節來份 ...

日前foodpanda 更邀請4 位精選優質外送天菜快閃西門街頭,不僅各個都是發電機,現場更即興大秀斜槓才藝,今年光棍節foodpanda 外送天菜最對你的味! 於 www.juksy.com -

#36.最新大西門鐘錶熱門報導文章|商周

看大西門鐘錶議題文章上商業周刊,不斷更新,提供您最新「大西門鐘錶」深度報導分析、時事新聞!針對時下熱門議題分析對於經濟、財經等各方面的影響全解讀。 於 www.businessweekly.com.tw -

#37.大西門鐘錶公司 - 逛街樂

這家大西門鐘錶公司位處於台北市萬華區的西門町中,歡迎有興趣的人們可以前往消費,也歡迎店家踴躍進駐:: 位於台北市萬華區西門町- 大西門鐘錶公司商家頁面. 於 www.walkgoler.cc -

#38.台北市(西區)-大西門鐘錶- DAVOSA Watch 台灣官方網站

台北市(西區)-大西門鐘錶. 董事長:蕭建平. 台北市西寧南路70-6號(萬年大樓). TEL:(02) 2381-9865. 營業時間:. Copyright © 2011 - 2020 京晏股份有限公司SWISS ... 於 www.davosa.com.tw -

#39.大西門鐘錶DXM Watch & Jewellery, 線上商店 - 蝦皮購物

歡迎蒞臨大西門鐘錶實體店面地址:台北市萬華區西寧南路74號服務電話:02-23113977 提供完整透明的商品資訊,買家評價評論讓你安心無虞不踩雷,即刻挖掘更多大西門 ... 於 shopee.tw -

#40.大西門國際貿易有限公司

統一編號, 53558933 複製統編. 公司狀態, 核准設立. 公司名稱, 大西門國際貿易有限公司 複製公司名. 資本總額(元), 500,000. 負責人, 蕭育霆 複製負責人. 於 www.findcompany.com.tw -

#41.大西門鐘錶DXM Watch & Jewellery

大西門鐘錶 創始人蕭建平先生,創立於1980年,於台北西門町營業超過40年的歷史,自開店以來就以提供最完善服務為經營指標,從挑選腕錶到購買過程,還有最重要的售後服務 ... 於 www.dxmwatch.com -

#42.大西門鐘錶Vlog 5- 沛納海現在值得買嗎 ... - BuildPalestine

大西門鐘錶 Vlog 5- 沛納海現在值得買嗎? - YouTube加拿大鹅羽絨服為什麼那麼火,加拿大鹅的羽絨服基本上任何年齡都可以穿,她家還有童裝的款式,連 ... 於 www.buildpalestine.com -

#43.大西門鐘錶Vlog 8 | 買勞力士折扣 - 訂房優惠報報

買勞力士折扣,大家都在找解答。大西門鐘錶Vlog 8- 勞力士漲翻天, 還有什麼可以買? 於 twagoda.com -

#44.大西門鐘錶DXM Watch & Jewellery - FindGlocal

大西門鐘錶 一直秉持著服務至上的精神, 以客為尊態度為各位錶友們服務!若您對您的腕錶有任何問題或是有其他鐘錶上的疑問歡迎隨時與我們聯繫。 於 www.findglocal.com -

#45.西門徒步區街區發展促進會官方網站: 西門町Welcome Ximending

... 西門徒步區街區發展促進會,台北的流行聖地有著特色的電影街、美國街、酒吧咖啡街、紋身藝術街、模型玩具街、川菜街、漢中小吃街、戲服街、小香港街、手機街、鐘錶 ... 於 www.ximen.com.tw -

#46.大西門鐘錶勞力士 - Smuzp

大西門鐘錶 DXM Watch & Jewellery – 西寧南路74號, Taipei, Taiwan 108 – Rated 4.8 based on 79 Reviews “Bruce and Sam. Best customer service. 於 www.nyomdokok.co -

#47.萬年商業大樓- 维基百科,自由的百科全书

萬年商業大樓,是台灣台北市西門町一棟有歷史的著名商場,位於萬華區西寧南路。2006年後被台北市政府旅遊網選為特色商場。兩大入口為「西寧門」與「峨嵋門」,門牌號碼 ... 於 zh.wikipedia.org -

#48.城邦國際名表 05月號2016 第81期 繁體版 - 第 21 頁 - Google 圖書結果

... 樓(板橋大遠百)富貴鐘錶中正店桃園市中正路 90 號(中正路·成功路口)金生儀博愛店台北市中正區博愛路 33 號貢壽鎮錶桃園市中壢區大同路 110 號大西門鐘錶台北市萬華 ... 於 books.google.com.tw -

#49.大西門鐘錶DXM Watch & Jewellery - Home | Facebook

大西門鐘錶 DXM Watch & Jewellery ... Autobahn 是NOMOS Glashütte 手錶的名稱。現在,它推出了開創性的全新限量版:A3、A7、A9——以德國的主要高速公路命名。 於 www.facebook.com -

#50.大西門、rado、手錶、鐘錶、panerai|DXM Watch 開箱

來聊聊目前所知道的新款手錶吧! Panerai, Longines, IWC, Rado - 大西門鐘錶|*右下角可打開字幕*可轉快1.75倍觀看更流暢繼上周許多品牌宣布暫時關閉製錶廠後, ... 於 needs.co -

#51.請問有前輩在西門町的大西門鐘錶店購入過小p嗎? - Watchbus

之前爬文有很多前輩推薦去大西門鐘錶店小弟之前去看了一下老闆跟我講的折扣就我爬文來說算不錯而且有前輩跟我說袋現金過去可以在殺 於 www.watchbus.com -

#52.策略管理:實務個案分析 - 第 20 頁 - Google 圖書結果

(2)特約經銷商(鐘錶店)。(3)網路授權經銷商。在品牌形象店方面,主要有信義及西門的 2 家旗艦店,以及位在各大百貨公司及購物中心的形象專門店與專櫃;包括:SOGO 百貨、 ... 於 books.google.com.tw -

#53.柯震東自比李奧納多撐得久!「最佳幫夫運」林哲熹讚男友力 ...

即將在11月19日上映的《金錢男孩MONEYBOYS》今在西門町紅樓北廣場舉辦首映 ... 的人結婚,柯震東立刻大笑回應:「先不這樣預設立場,我想要多看看。 於 www.mingweekly.com -

#54.大西門鐘錶分期

商標權人: 大西門國際貿易大西門鐘錶DXM Watch & Jewellery, Taipei, Taiwan. 24,812 likes233 talking about this 624 were here.com 大西門鐘錶(旗艦店) 所有錶店> 大 ... 於 ariaswelcome.es -

#55.大西門鐘錶Vlog 8- 勞力士漲翻天, 還有什麼可以買? | 健康跟著走

大西門勞力士- 大西門鐘錶創始人蕭建平先生,創立於1980年,於台北西門町營業超過40年的歷史,...RubberB於這個月推出新款橡膠錶帶,專門使用在新款勞力士126600海史上, ... 於 video.todohealth.com -

#56.穿耳小知識| 【懶人包】打耳洞價位 - 破銅爛鐵

穿耳針販售店別: 台北西門、台北公館、台北統一時代、新北板橋、桃園民權、中壢大江、中壢和平、新竹信義、台中一中、嘉義中山、台南興華、高雄新崛江. 於 www.ptlt.com.tw -

#57.PChome商店街:台灣NO.1 網路開店平台

雙11限定特價!PChome商店街商店數超過120000家店,是台灣店家數最多的電子商務購物平台。商店街開店目前推出跨店宅配$0免運、24h快速到貨、四大超商取貨優惠等服務, ... 於 www.pcstore.com.tw -

#58.大西門鐘錶| iWatcHome 城邦國際名表

屬於大西門鐘錶的文章列表有:獨特,才能區隔市場大西門鐘錶X HORAGE、大西門鐘錶首賣CARBON ORANGE限量計時錶、大西門鐘錶帶您體驗NOMOS當代德製工藝潮. 於 www.iwatchome.net -

#59.神腦國際Senao International

神腦不只賣手機,平板、電腦、相機、數位家電、配件等各項商品,讓你一次購足!售後服務、商品維修安心有保障。提供最新優惠、3C報導、開箱評測等豐富資訊。 於 www.senao.com.tw -

#60.新手入坑必看!購買勞力士流程分享– 大西門鐘錶 - YouTube

... 不管你今天要買新款還是現有款, 這集對想要準備入坑的表友都會有一定的幫助!大西門官方網站: https://www ... 於 www.youtube.com -

#61.大西門鐘錶Vlog 5- 沛納海現在值得買嗎? - YouTube - Simply ...

大西門鐘錶 Vlog 5- 沛納海現在值得買嗎? - YouTube·Hobo & Pocket手袋·Re-edition 2005 Hobo手袋本季選用白色和水綠色亮面皮革演繹,最大亮點 ... 於 www.simplyreliable.com -

#62.大西門鐘錶簡介DXM Watch and Jewellery - YouTube

... 不過卻還是透過網路聯繫的方式聯絡我們, 不管是錶款上的諮詢,還是針對youtube, ig社群的內容給我實質的 ... 於 www.youtube.com -

#63.大西門評價-靠北上班族

大西門鐘錶 精品DXM Watch & Jewellery, 台北市。 16,029 個讚· 37 人正在談論這個· 281 個打卡次。大西門鐘錶一直秉持著服務至上的精神, 以客為尊態度為各位錶友 ... 於 ofdays.com -

#64.大西門鐘錶精品有限公司

大西門鐘錶 精品有限公司,統編:70470222,地址:臺北市萬華區西門里西寧南路70-26號1樓. 於 www.twincn.com -

#65.選錶時避免犯的唯一錯誤!- 大西門鐘錶 - YouTube

右下角可開字幕,與調快影片速度各位選錶的真正原因是自己真正喜歡?還是純粹為了分享在網路社群時, 或是戴在 ... 於 www.youtube.com -

#66.大西門鐘錶omega

大西門鐘錶 DXM Watch & Jewellery, Taipei, Taiwan. 24,643 likes152 talking about this 598 were here. 大西門鐘錶一直秉持著服務至上的精神, 以客為尊態度為各位 ... 於 hugoag.ch -

#67.全國電子

全國電子不變的「揪感心」品牌意念,融合當代價值,於全台320家門市及線上購物平台,將新潮、智慧、科技概念的3C家電商品及服務,分享給台灣的消費者,為消費者帶來 ... 於 www.elifemall.com.tw -

#68.大西門鐘錶精品有限公司 - 公司資料庫

公司名稱, 大西門鐘錶精品有限公司. 負責人, 蕭洪秋明. 登記地址, 台北市萬華區西寧南路70之26號1樓. 公司狀態, 核准設立. 資本額, 1,000,000元. 於 alltwcompany.com -

#69.Harry的私房買錶據點大揭密(二) : 大西門鐘錶

最早去大西門買的品牌就是浪琴,店裡的浪琴錶款式眾多,年度新推出的錶款大部分店頭都會展示,如今年很夯的幾支復古錶,包含Heritage Military RAF皇家 ... 於 www.watchharry.com -

#70.大西門鐘錶 - Line

大西門鐘錶 在此為你服務喔! Thu 00:00 - 00:00; 11:30-22:00; 02-23113977 · http://www.dxmwatch.com. collapse. Chat Add Unblock; Posts. Mixed media feed. 於 page.line.me -

#71.大西門鐘錶- 鏡週刊Mirror Media

大西門鐘錶 · 【風格時計特輯】浪鬼的100種生活方式:這波「浪潮」你跟上了嗎? 於 www.mirrormedia.mg -

#72.大西門鐘錶精品DXM Watch & Jewellery - Taipei, Taiwán

大西門鐘錶 一直秉持著服務至上的精神, 以客為尊態度為各位錶友們服務!若您對您的腕錶有任何問題或是有其他鐘錶上的疑問歡迎隨時與我們聯繫。 於 yellow.place