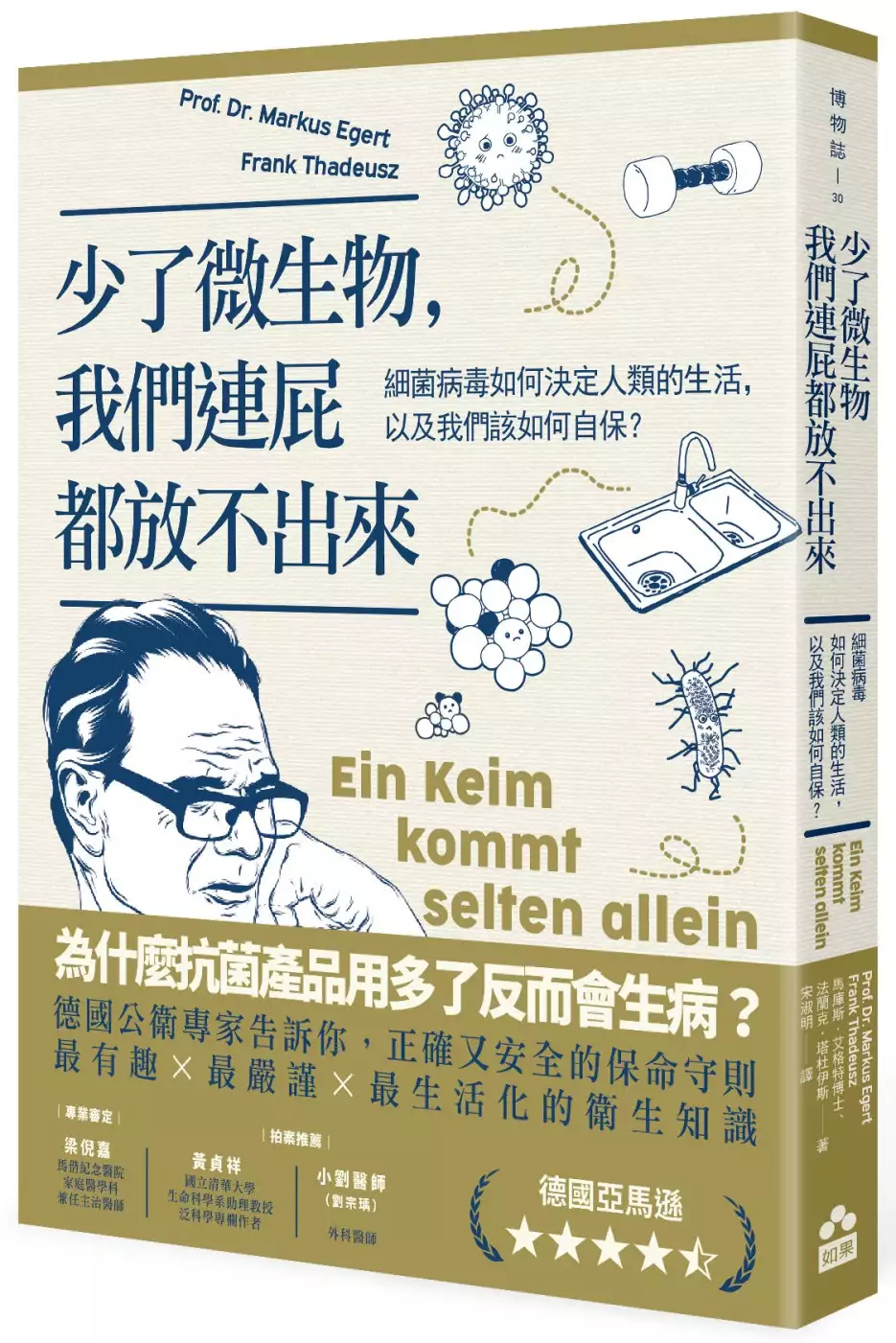

子母馬桶蓋的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馬庫斯.艾格特,法蘭克.塔杜伊斯寫的 少了微生物,我們連屁都放不出來:細菌病毒如何決定人類的生活,以及我們該如何自保? 和李嘉赫的 那天在那裡的人們都 可以從中找到所需的評價。

另外網站ヽ(*´∀`)ノ゚小Q媽咪|3Y6M 完美時刻子母式馬桶蓋|邁向小孩 ...也說明:整個很嫌棄她的兒童小馬桶嗯!~這是準備登大人的意思嗎? 好的!!孩子~ 那我們一起來換子母式馬桶蓋用用看喔!!!

這兩本書分別來自如果出版社 和開學文化所出版 。

國立臺灣師範大學 政治學研究所 陳文政所指導 蔣大偉的 體制差異與人權公約:兩岸落實CEDAW實踐經驗之研究 (2019),提出子母馬桶蓋關鍵因素是什麼,來自於消除對婦女一切形式歧視公約、暫行特別措施、賦權、性別傾斜現象、婦女人權。

而第二篇論文國立臺北教育大學 數位科技設計學系(含玩具與遊戲設計碩士班) 巴白山所指導 殷德安的 兒童遊戲安全之研究 -- 以阻尼式自動減速裝置為例 (2016),提出因為有 兒童安全、阻尼、阻尼器、自動減速的重點而找出了 子母馬桶蓋的解答。

最後網站上鎖式加長型子母式馬桶蓋(小孩專用) - Grand Home則補充:孩童專用馬桶蓋,子母式大人小孩一次搞定。

少了微生物,我們連屁都放不出來:細菌病毒如何決定人類的生活,以及我們該如何自保?

為了解決子母馬桶蓋 的問題,作者馬庫斯.艾格特,法蘭克.塔杜伊斯 這樣論述:

在這個病菌橫行、感染危機四伏的時刻, 酒精、消毒水、殺菌劑、抗生素、抗病毒藥…… 誰才是我們人類的終極保命武器? 答案或許跌破眾人眼鏡,竟然是微生物自己! 最有趣 × 最嚴謹 × 最生活化的衛生知識 德國亞馬遜四.五顆星推薦 德國公衛專家、世界知名微生物研究學者 幽默暢談微生物世界的奧祕, 破除殺菌迷思,重新定義什麼是「衛生」! 為什麼經常使用酒精、消毒水殺菌反而容易生病? 為什麼用洗衣粉比洗衣精好? 沖馬桶為什麼一定要蓋上馬桶蓋? 為什麼剛洗好的衣服會有臭味? 為什麼女人手上的排泄物細菌含

量比男人高? 一天到底應該洗幾次手? 牙膏應該怎麼選?含氟、抗菌、香味、還是泡沫多? 為什麼我的嘴巴聞起來跟大腸一樣臭? 為什麼會有體臭?該怎麼避免才好? 你知道嗎? ●左手與右手的細菌非常不一樣,相似度只有百分之十八。 ●生病還上健身房,可能要你命!因為啞鈴握把上有兩千萬隻以上的細菌等著你。 ●想知道祖先來自哪裡,可以透過檢測胃部幽門桿菌得知。 ●其實坐飛機不容易得流感,祕密藏在機艙的空調設計裡。 ●抗菌洗衣精或清潔劑也會助長細菌的抗藥性。 ●人會從事宗教活動,可能是微生物操控下的結果。

●每毫升聖水的帶菌量可能高達十七萬隻,當心潰瘍、敗血症、心肌炎上身。 ●眼鏡遠比手機髒,帶菌量是手機的兩萬四千倍! ●手機輻射可能會殺菌;輻射值愈高,手機上的細菌量愈少。 ●廁所的溫度低、養分少,而且處處是光滑表面,細菌數量其實遠比想像中少。 ●家裡最多細菌的地方居然是廚房!光菜瓜布就有超過五百四十億隻。 ●以清潔劑消毒表面,超過百分之五十的病原體會快速回歸,而且變得更兇猛。 ●小時候常生病的小孩,長大免疫力不會比較好,晚點送托育機構或許有道理。 ●摸完美洲鬣蜥、烏龜和蛇等爬蟲類沒洗手,當心感染沙門氏菌。 ●媽媽的產道菌叢和母乳對

寶寶的腸道菌幫助很大,是他一生的健康基礎。 數以兆計的病毒、細菌、真菌和寄生蟲, 在我們周圍和身體裡活蹦亂跳。 它們喜歡聊天、愛成群結隊,再三躊躇還會打打炮; 它們之中有可惡的壞蛋,也有最友善的好人; 它們是我們最重要的生命共同體! 【專業審定】 馬偕紀念醫院家庭醫學科兼任主治醫師 梁倪嘉 拍案推薦 國立清華大學生命科學系助理教授/泛科學專欄作者 黃貞祥 外科醫師 小劉醫師(劉宗瑀) 好評推薦 細菌細菌,沒完沒了的細菌!微生物學家馬庫斯.艾格特教授在這部著作中邀請

我們進入不可見的微生物領域……馬庫斯.艾格特指出日常生活中最大的那些細菌漩渦,並偷偷告訴我們,為什麼這些小小生物對我們如此重要。──《圖片報》(BILD) 馬庫斯.艾格特和法蘭克.塔杜伊斯決定使用簡明幽默的語言,這樣一來,非醫學或生物學背景的青少年與成人都能享受這本書。……尤其有趣的是,作者巧妙地在內文中穿插與微生物主題有關的各種研究成果,這讓艾格特能夠從自身的研究領域出發,對讀者侃侃而談。──茱莉葉.玫慈(Juliet Merz),實驗室期刊(Laborjournal) 作者們以詼諧且極具娛樂性的方式來介紹微生物的世界,選取了諸如多重抗藥性細菌的形成、手機衛生

的意義,或者眼鏡、手機和聖水裡微生物等主題。……這是一本值得一讀且幽默萬分的好書,書中列出多項研究與根據,卻完全不會冗長沉悶。──《醫學技術助理專業與就業期刊》(MTA Dialog) 這本讀物輕鬆有趣、令人愛不釋手,且極富教育意義。不論對微生物學專業或非自然科學背景的讀者,都是一本好書。 ──《生物學色譜》(BioSpektrum) 用容易理解、幽默的文筆傳達艱深知識,如果每一個學者專家都能用這種方式,將自己的所學傳達給一般大眾,該有多好! ──文化書薦網站(kulturbuchtipps.de) 許多逗趣的小故事與實用的建議。

──《科學色譜》(Spektrum der Wissenschaft) 用輕鬆愉快且娛樂性高的方式解釋了,日常生活哪些地方潛伏著危險的病菌、我們該如何保護自己,以及為什麼有些細菌對人類是有益的。一部休閒讀物,以和緩的方式進入主題,卻不會粉飾風險。 ──《家長教師協會雜誌》(PTA - Das Magazin) 為什麼我們最好不要使用液態洗衣精?沖水時為什麼最好把馬桶蓋蓋上?微生物學家馬庫斯.艾格特教授知道答案。在《少了微生物,我們連屁都放不出來》一書中,他帶領我們進入細菌的世界,展開一場刺激的旅程。 ──《繽紛雜誌》(BUNTE)

子母馬桶蓋進入發燒排行的影片

#OVO京典衛浴 #從此阿爸會洗屁屁了 #客衛坐便比主衛做便好用

是說去年剛搬家的時候統包裝潢花了不少錢,

很多東西買房子時建商就有附上,

但用了快一年的廁所,有些東西不想再將就了XD。

去年冬天真的冷爆還下雪~

默默的把換「洗淨便座」這件事情納入口袋名單!

趁母親節都來給它換一換!

本來有想要換免治馬桶~但要把舊馬桶敲起來~實在太麻煩了!

換洗淨便坐只要半小時...完全可以解決我們上廁所的困擾!

這次換洗淨便座心得全都記錄在影片中!

如果家裡是老屋又不想大費周章的換馬桶,

「洗淨便座」絕對是一個好選擇!🔥🔥🔥

買房得時候,建商附的東西很多都不符合需求使用~

經過一年後~🎉我們開啟了「換掉建商附的哪些東西」系列影片!

裝潢已經夠花錢了,有些東西只能慢慢換啊!

OVO京典衛浴:http://www.ovotoilet.com/

OVO官方LINE:@ovotoilet

客服電話:0800898833

查詢購買據點:http://www.ovotoilet.com/zh-TW/Service/Dealer

▶️1620 團購Line群:https://reurl.cc/V3Ak9R

▶️1620所有社群:https://linktr.ee/1620life

▶️訂閱1620頻道:http://bit.ly/2K88eEg

▶️1620 IG:https://www.instagram.com/1620vlog/

--------------------------

▶老屋改造全系列:https://pse.is/3d393z

▶透天裝潢全系列:https://parg.co/nOZ

--------------------------

剪接後製:20

玩耍+介紹:16

--------------------------

▶合作邀約:[email protected]

▶ FOLLOW US

FB:https://1620vlog.pse.is/TUNCV

IG:https://www.instagram.com/1620vlog/

BLOG:https://www.16vlog.com/

--------------------------

體制差異與人權公約:兩岸落實CEDAW實踐經驗之研究

為了解決子母馬桶蓋 的問題,作者蔣大偉 這樣論述:

《消除對婦女一切形式歧視公約》(CEDAW)之目的在提升婦女人權,其條文內容含括一切政治、經濟、社會、文化等權利並大量涵攝平等、自由、福祉與美德之思想,事實上對於一國之未來發展與走向有著長遠深刻的影響。台海兩岸固屬同文同種,但政治體制的差異,易使彼此在諸多事務之主張上存在爭競與矛盾,雖兩岸政府在對CEDAW推動之表象上未見歧異,似認此一公約之內涵與政治體制無礙,惟深究其間仍能發現在難得的「共識」外,潛存差異而殊值探討。本文以兩岸分治至今之婦女人權發展脈絡為軸,藉由聯合國對於CEDAW之重要決議或其所屬機構定期出版之相關報告,與其他著名國際組織、重要學術文獻及兩岸定期所提國家報告之研究成果,加

以歸納驗證出理論性的通則及意涵。經初步研究發現,兩岸皆相當重視婦女基本教育與提升教育品質,在婦女保健方面亦多點著力實踐,惟中國大陸對愛滋病防治數據未能即時公開;而女性參政權則因體制不同,為其中所顯差異較大之處;工作權和司法權則透過法律之制定均快速提升;另我國未規範提升女性婚齡,迄今屢受國際人權專家之質疑。從研究結論觀察,兩岸對婦女團體長期培力的策略行動,不宜大量偏重於保護性或福利服務,而應以此為基礎,再以賦權女性為目標,方能達到女性與男性共治與分享決策的參與,同時建構強有力的監督機制,彰顯實踐之決心。尤其女性優先參與教育決策的重要在研究中列為核心,是兩岸如何有效減少教育決策權力的性別傾斜現象及

其所帶來的影響,保障女性教師在管理職位的比例,如何擬定適度具體的暫行特別措施執行標準,用以即時解決相類職務男多女少現象,厥為後續研究落實婦女權益之範疇。

那天在那裡的人們

為了解決子母馬桶蓋 的問題,作者李嘉赫 這樣論述:

「那天,我看到了您在廣場上的勇氣。」 我們在那個地方,是為了什麼而發聲呢? 為了不讓錯誤的歷史重蹈覆轍,我們又該記住什麼呢? 從追蹤崔順實女兒鄭幼蘿的下落、梨花女大靜坐示威、光化門燭光集會、總統朴槿惠遭彈劾,到被打撈至木浦新港的世越號,南韓媒體信賴度第一名的JTBC電視台記者李嘉赫,帶來滿腔熱血的現場採訪紀錄。 在梨花女大的學生中,他有個綽號,叫「佳赫摯友」,聽了真羨慕;能成為他人的摯友,是多麼令人羨慕的事啊!書中已提到,他採訪了日後為南韓政局掀起巨變的梨花女大校內民主化運動,而那起政局劇變,不是別的,正是崔順實、鄭幼蘿、燭光革命、朴槿惠總統遭彈劾和世越號重現世人眼前等重

大事件,而李佳赫記者都親臨這些事件現場採訪,這是甚為罕見的經歷,也足以讓他向任何人驕傲說出「我就是那些大現場全都採訪過的人!」但無論如何,我還是羨慕他能被封為「佳赫摯友」,羨慕他能成為他人真切之友…在李佳赫記者的採訪紀錄中,或許就能發現到,那個有時錯綜複雜到讓我們都無法找到答案的「新聞」本質。——JTBC常務董事兼當家主播 孫石熙 作者簡介 李嘉赫 1986年出生於釜山,小學二年級時,舉家遷往仁川,直到國中畢業。在進入培材高中就讀同時,再度搬往首爾。雖然當今的世界,已不太過問出身地,但若碰到有人詢問,還是會經常回答「故鄉在釜山,心靈故鄉在仁川,第二故鄉則是首爾」。 在國立

首爾大學英語教育學系就讀時,比起主修科目的課業,更傾心埋首於擔任樂團主唱與展開演出活動;只是,每當公演結束,聽到人家說「舞台主持的真好」,比聽到「歌唱得真好」的評價,來得更多。 2011年,錄取成為中央日報‧JTBC合併公開招募的第一期記者,所以開始被眾人稱作記者,主要在社會部旗下的法律組、警察組工作。2016年冬天,為尋找崔順實的女兒鄭幼蘿,在德國與丹麥採訪了23天;返回南韓後,則是每週六前往光化門廣場,採訪燭光示威。2017年春天,自世越號被搭撈至陸地上後,又待在木浦新港採訪了83天。 最近看著年幼的女兒,能講的話一天比一天還多,而正陷入「她會不會就是神童」的錯覺;而目前則努力

成為一位好爸爸、好老公和好記者。 譯者簡介 楊虔豪 1990年出生於台灣台中市,自國立成功大學政治系畢業後,2013年起長居首爾至今,以駐韓獨立記者及專欄作家身分,活躍於新聞界,並創立個人品牌「韓半島新聞平台」,為多家華文媒體供應南北韓相關報導與評論。 推薦序朱立熙—一個好記者的條件 推薦序管中祥—新聞,就在現場 譯者序—重回那個動盪的歲月 台灣版作者序—給在大海另一端翻開此書的你 序言—進入本書的同時 第一章 找到鄭幼蘿 德國法蘭克福—丹麥奧爾堡 單程機票 你們的聖誕快樂 條條大路通韓式餐廳 蒐集拼圖碎片 與料想完全背離的人物風評 被警察驅趕 偶然

拍下存放的一張相片 突破重重風雪向奧地利出發 去一次丹麥看看吧 越過國境 生日 簡約幸福的生活 又被警察趕走 躲藏者和搜尋者 夜空的爆竹聲 36小時的等待 2017年1月1日 撥打投訴電話 終於見到鄭幼蘿 似夢非夢之中的新聞速報 法庭裡的採訪 丹麥舉行的燭光集會 善意的報料者 第二章 從作為記者到變為朋友 梨花女子大學採訪實錄 我們想對話 緩慢的民主 最後通牒 第一個人最先發出的叫喊聲 盼望扶正學風之心 充滿諷刺創作的校園 有勇氣的人 解放梨花 「摯友嘉赫」的綽號 第三章 決不忘記那些珍貴事物 珍島彭木港─木浦新港 讓現場記者啞然無語的學生們 韓國型慘案 待在木浦新港的第三個冬

天 一坨巨大廢鐵 親切的明峰先生 總統大選 睽違千日歸來的女兒 既感謝又抱歉 替代役警察兒子 進入世越號船內 特別的狀況 感覺如同孩子一樣的遺物 17歲少女敏智的照片 世越號報導,還做嗎? 第四章 JTBC,辛苦了 光化門廣場─國會─憲法裁判所 在景福宮十字路口聽到的歡呼 暫時像個「波露露總統」一樣 國會前,屏息緊張的一小時 現在才是開始 真正的高手 齊聚廣場上的人,他們的類型 高強度的新聞訓練現場 「將一觸即發」的預測 2017年3月10日 憲法裁判所 結束的同時—還沒結束的新聞 台灣版作者序 給在大海另一端翻開此書的你 我十分好奇,你是在什麼情況下,打開《那天在那裡的

人們》。這本書包含2014年春天、載有包括前往校外教學旅行的高中生在內、共476位乘客的渡輪,沉沒後造成295人死亡的「世越號慘案」,還有2016年秋天揭開序幕、結果導致當時的總統朴槿惠,於2017年春天下台的「崔順實干政案」,這些都是能以「民怨」這一主題相互串連起來的故事。 我也十分好奇,對在大韓民國發生的這些事,你了解多少。可能你沒任何背景知識,而只是出自好奇心,正在讀這篇書序,就算如此,也沒關係。對你而言,這是發生在其他國家的事沒錯,我卻相信,我自己在現場所體會到的情感,和你透過此書所能體會到的情感,並無不同。民眾為了發聲,而自發齊聚於光化門廣場上,要求總統下台;還有就算遭逢不幸的

人,並非自己兒女,但人們關注世越號慘案的同時,還是流下眼淚,這些都是足以跨越語言和文化藩籬、並觸動人心的大事。 想到在大海另一端的你,讀著書中的這些文句段落,我內心一方面感到激動的同時,也有所擔憂。因為寫這本書的人,既不是大韓民國知名學者、也不是重量級政治人物,更不是什麼當紅藝人,區區只是位年輕記者而已。我無意要灌輸你諸如「民主主義」、「國民主權」等這些聽到就令人頭痛的東西;作為記者,出於工作,我很幸運能在現場近距離地觀察,也很想把這些強烈記憶,存放得更久;我心裡還有個念頭:希望這些記憶,也能在其他人身上,透過某種方式,發揮出「好的影響力」。那份影響力,若能觸及在大海另一端的你,就真是再

好不過了。 2016年1月,我因有事而赴台北出差(註:當時李嘉赫記者來台採訪大選,並負責有關子瑜事件對台灣民眾的意向與大選結果造成何種影響)。回想起有台灣民眾看到身上穿著JTBC藍色外套的我,就先過來打招呼詢問:「您是來自南韓的電視台嗎?」,我甚感神奇地回應道:「咦?您是怎麼知道我們電視台的?」如同當時的神奇感受一樣,你會讀到這本書,我也覺得十分神奇,謝謝你願意翻閱《那天在那裡的人們》。 2019年1月 李嘉赫 序言 進入本書的同時 寫下「序言」這標題,至今已修了不知多少次。我把序言的初稿,拿給以專欄作家身分聞名的K前輩看;K前輩寫文章的功力,好到連記者和作家們,都會爭相守

候與傳閱。 「減少過分謙虛的字詞或表現,把記者生活中所感受到的自豪感與抱負,還有未來的希望等給強調出來,如何呢?」 結果聽了K前輩建議後,我連要踏入這篇序言都變難了。因為若要把序文寫到帶有自豪感的地步,我就不得不為自己是否有紮實做好記者這工作而煩惱。自2011年9月展開記者生活至今才7年,我的經歷淺短到連對外稱上自己「任職媒體界」,都還覺得難為情。即便如此,我還是按K前輩的建議,去回溯那曾讓我感受到價值意義的瞬間。 2016年9月12日的晚間8點32分,慶尚北道慶州市發生規模5.8的地震。之後得知,這是南韓自1978年開始觀測紀錄來最大規模的地震。正逢各電視台播送主要檔次新聞

節目(即晚間新聞)途中,JTBC《新聞室》比他台都更快將節目轉換為特別報導體制。當天剛好沒負責做報導、卻還留在報導局摸魚的我,接到部長一句「路上小心」後,就馬上南下慶州。 抵達慶州,已是午夜,這裡一片狼藉。一位服飾店老闆望著全倒的店舖玻璃窗、幾近失魂地站在建築物外啜泣表示:「真是恐怖到不敢再進店內了。」當我說道:「慶州市廳(市政府)沒通知任何消息嗎?」那位老闆反而抓著我,詢問目前傳進來的狀況。餘震持續的混亂夜晚,好不容易帶著幾件被子,來到小學操場上避難的人們,在帳篷或車子裡,勉強讓自己求眠。不管三七二十一就跑出來的一位年輕媽媽,大吐怨氣道:「市內連個通報廣播都沒有,我只顧救小孩就奔向門外

了。」在取得諒解後,我進去了他們好不容易才逃出的屋內。掉滿一地的抽屜櫃、為了救孩子而用來蓋住頭背的床墊,狼藉地被丟放著。 我們就這樣整整熬了一夜,在慶州市內各處,傾聽深陷恐怖而直打哆嗦的心聲。在餘震仍持續的第2天晚上,我把慶州民眾說出來的話,以現場報導形式播送出來;在竭盡全力聽取震災現場,那些被棄而不顧的人們所發出的聲音作祟下,我把6位民眾的訪談鑲進報導內,時間長達3分21秒,是普通報導的3倍多。所幸,報導局回覆「盡可能呈現出現場狀況」,批准了這則長篇報導。報導播出後,我們又接著以慶州市內的現場畫面轉播來作結,然後正要起身找地方吃晚餐時,有人拍拍我手臂說道:「我剛才好好看完報導了,很感謝

您把這裡的聲音傳送出來。」一聽到這句話,我的疲勞瞬間就像大雪消融般退去。成為記者後,我常聽到人家說「作新聞」,當時我才依稀感受到,原來一整夜弄出來的東西,就是眾人口中的「作新聞」的意義所在。 梨花女子大學學生們在炎熱夏天度過抗爭日子的校園、在朴槿惠總統的彈劾案交付表決時的國會議事堂前、在民眾們手持燭火的光化門廣場、在憲法裁判所宣布彈劾審理結果時的地鐵安國站十字路口、在崔順實女兒幼蘿,為規避司法當局與國民的檢驗,在丹麥奧爾堡的藏身處前、在世越號在船難發生3年,從水中被拉上岸時的木浦新港……去年夏天到今年夏天,我都有幸能在這些新聞現場就近觀察。我因為這份工作,得以時常進出人們口中的「歷史現場

」。我想了想,其實這些現場的所有事物,不只對我的記者生涯,那些日子裡,出現在那些地方的人們,也同時貫穿了我整個人生,留下一陣強烈記憶。 就這樣讓最強烈的記憶,往普通的記憶那一頭飛去的話,對填滿那些日子和那些地方的許多人,我會過意不去,所以這讓我覺得,必須趕緊把這些事物記錄下來,因為這些故事,日後或許能給誰帶來幫助也說不定。 撰寫此書同時,我一直感到苦悶。第一個煩惱是,我想按照自己的方式,讓記憶能在事實層面上,更忠實呈現,卻無法做到每個細節都正確到完美的地步─我參考了存放在智慧型手機的照片與簡訊、電子郵件、採訪現場用過的記事本,還有透過JTBC《新聞室》報導出來的影像與稿件,盡最大極

限要喚起那些記憶,即便如此,我還是要說,部分敘述仍可能會出現失誤,請大家予以諒解;但另一方面,我也期待,自己的這些記憶,也能與當時同樣身處現場的其他人的記憶,整合起來,成為更有意義的紀錄。 第二個讓人煩惱的,是看到記者前輩所寫的書,大多會安排講述記者精神或媒體的社會責任義務之類的主題出現;但對我來說,我連賦予這些題材的本事或知識都沒有。正式寫作此書前,一位年齡和我同為30歲前半的O前輩說道:「往後上了年紀,回過頭看自己寫的書,都會覺得難為情;就按照事實,持平公允地寫出來吧;如果在那耍帥、逞鋒頭的話,以後再回首,連你都會羞愧到臉紅的。」不管怎麼努力,好像寫出來的東西都會讓人面紅耳赤,聽了O

前輩的話,反讓我感到安慰。 這本書到問世為止,有賴許多人幫忙。在寫作上,主語雖設定為我自己,但書中大部分場景,顯然都是與許多同事共有的記憶。去年冬天,JTBC報導局社會二部的機動小組,每到週六上午,都要召開宛如軍事作戰一般的會議。白板上,畫有光化門廣場的粗略地圖與反朴槿惠遊行的路徑,並寫上每位記者各自負責的區域與任務,搭配好各個時間點要如何行動的交代事項,就這樣兵分多路四散在廣場後,我與同事們,偶爾會在幾個場景下碰到,我忘不了他們穿著電視台的藍色夾克、穿行在人潮裡的模樣;而舉著厚重攝影機,一起在現場奔跑的影像採訪組記者,他們的閃耀活躍,也一一浮現在腦海。特別是,前往德國與丹麥出差時,始終

和我一起奔波的李學振記者,為了傳遞更鮮活的現場,總是比我還要更快、更頻繁地行動。我也要為在追蹤鄭幼蘿時,寄給我具幫助價值的資料,並不吝給我建言的法務組與調查組同事致謝。我也不能漏掉待在木浦的幾個月來,絕大部分時間一起工作的李尚燁及延智煥記者,這兩位後輩記者,在冷清孤寂的碼頭岸上,溫暖地照料世越號船難未發現遺體的犧牲著與罹難者家屬。我還要除這些人外,沒法一同介紹的JTBC與《中央日報》前後輩同事,傳達感謝之意。 原本是計畫不以生硬的採訪紀實,而要用軟性的散文風格來寫這本書,結果還是無法擺脫報導文體。即便如此,我還是要對溫柔督促自己寫作,最終讓此書得已完成的高恩珠次長等「子音與母音」出版社相

關人士,獻上拍手。 在無任何因果關係、出乎意料下所發生的事,我們稱作「偶然」,在追蹤鄭幼蘿的過程,打聽到她隱身之處,讓她被展現在世人面前,也分明是偶然。每當採訪過程中,碰到想都沒想到的關頭,都是有懷著善意的人們相助,才得以辦到。 在這地球上,就算不知彼此存在而活著,都還是有陌生人,毫無異義信任我、向我欣然敞開心胸。還有神奇的是,不論在梨花女大、光化門廣場、還是木浦新港,懷著善心的人們總會出現,只是長相不同而已。我將這些接連出現的人們,看作是如點散開的善心,延續成線的面貌。對施予我好心,讓點與點順利連起的每位受訪者,我都要一併致謝。我相信,這些有好心的人們,如同必然一般偶然地出現,這

樣的事,往後也將繼續發生。 最後,對即便我接連出差採訪,也總是成為我力量的家人們,我希望此書能成為對他們的一個小小報答。我也要對常給我激勵打氣和聲援的妻子秞美,還有不知哪個瞬間起,從電視畫面中認出爸爸的女兒娥昀說一聲,我永遠愛你們。(請娥昀長大後看這本書,然後把讀後心得交給爸爸)而儘管我總有不足,對仍願意作為溫暖避風港的兩家父母,我也要獻上尊敬與感謝之意。 2017年冬 李嘉赫 採訪手冊1讓現場記者啞然無語的學生們世越號沉沒第6天,在安山一座殯儀館。那是下午5點左右,有位看起來並不是穿著檀園高中的制服,可能是國中同學或有更久交情的兩位罹難者友人出現。對那年紀的同儕朋友們而言,殯儀

館並非他們熟悉之處。即使如此,學校課一結束,為了要看看朋友,還是得鼓起勇氣過來。這兩個人,一位是瘦巴巴的男學生,另一位則是戴著粗大鏡框眼鏡、剪有馬桶蓋造型的男學生。兩人一進到殯儀館大廳,就默默無語地盯著顯示靈堂安置現況的螢幕上看。其中一位站了一陣子的朋友,對另一位朋友說出了我這六天採訪過程中,所聽到最刺痛人心的一句話。「要從二樓先去,還是先從三樓去?」他的話就代表,在這棟擁有三層樓的殯儀館內,兩位學生要道別的朋友,並非只有一兩人而已。整個國家都在哭泣著,採訪的記者也不例外。但想起在這巨大傷痛以後所發生的事,馬上就令人火大起來。合同搜查本部正忙於追究那幾位駕駛世越號的人的責任:幾點幾分誰在做什麼

事情,確認他們是不是只有在開船,並責怪他們沒為乘客負責,該做的事沒做到,並要為此讓他們付出代價。一群專家們在追究船的構造問題,又有另一群專家則在計較船上守則如何。這些事都非常重要,不應放過,得討個清楚說法,才能阻止同樣的慘案再次發生。但這樣追究與分析問題,已非首次。只要一發生大型事故,我們每次就只會這樣追究與分析問題,把過去既有的制度改掉,然後訂定出過去沒有的規則。雖然不知何時才會做好,世越號船難後,看來又會是以修改制度、然後訂出幾項過去沒有的規則告終,到時政府應該會印好數萬份的規則說明冊子,分送至全國各地吧,預料給媒體用的報導參考資料,也會大規模散發出去。說不定世越號船難,最後會以執政者低頭

哽咽說道「將盡可能不讓如此悲劇重演」的場景照片來收尾。想到船難可能真會以過去十幾年間一再重覆見到的那種問題應對順序來了結,讓人很快又起了雞皮疙瘩。所以現在的這個悲傷,必須深深地根植於我們腦海與心裡。我們要記住那些留著馬桶蓋頭、彆扭地造訪殯儀館靈堂,在現場只能哀苦長嘆地那些高中小朋友們,更要永遠記住那些穿上救生衣,卻因太過乖巧,只懂得遵照船內廣播指示而最終葬身海中的孩子們。

兒童遊戲安全之研究 -- 以阻尼式自動減速裝置為例

為了解決子母馬桶蓋 的問題,作者殷德安 這樣論述:

台灣近年來生育率持續下跌,少子化的結果讓父母更重視親子間的互動。帶著學齡前兒童進行騎乘玩具的活動,為父母陪伴親子活動最佳選擇之一。惟幼童身體發展有其心理及生理上的限制,控制能力較弱,亦缺乏安全觀念,可能四處衝撞或在緊張時忘記煞車的使用,危及自己與其他人的安全。本研究採用旋轉阻尼器做為功能核心,能讓初學幼童騎乘時多一層安全保障。其設計在腳踏前進時不產生額外阻力,在減速時可立即介入驅動系統,且不因減速力的產生造成瞬間反作用力,使腿部肌肉及關節受到衝擊。設計目標為利用後齒盤與後輪因棘輪而可以不同步旋轉的特性,來偵測騎乘者不需要加速的時機,並且利用阻尼在此時機作減速,縮短自由滑行的時間。此機制可以避

免初學者因為對煞車使用的不熟悉,或因為緊張忽略煞車動作。同時也考量在不需要減速時要確保主動端與從動端完全同步,避免阻尼在不需要時發生,故將後輪齒盤的節圓直徑設計與飛輪相同,且與減速輪的咬合方式也比照飛輪與鏈條。試驗結果顯示隨著速度增加,安裝後的減速效果更為顯著。從計算推估,使用FRT-D2-301阻尼器可使減速阻力平均增加20%,估計等同於平均減少20%滑行距離。由各組實驗結果確認效益最高之滑停距離減少量可達到22%,與預期吻合。後續研究可針對個別體型及性別差異,利用現有阻尼器的結構,搭配不同的阻尼油,來符合不同需求的減速力。

子母馬桶蓋的網路口碑排行榜

-

#1.【ALEX 電光】子母馬桶蓋CF5301L

【ALEX 電光】CF5301L 子母馬桶蓋. 產品說明. 1.產品特色:成人、幼兒兩用. 於 www.pcstore.com.tw -

#2.戒尿布的好幫手|韓國DURI 緩降式抗菌子母馬桶蓋| 限時團購

準確對位舒適好坐♛ 雙層設計大人小孩都適用,寶貝更獨立! 於 mamilove.com.tw -

#3.ヽ(*´∀`)ノ゚小Q媽咪|3Y6M 完美時刻子母式馬桶蓋|邁向小孩 ...

整個很嫌棄她的兒童小馬桶嗯!~這是準備登大人的意思嗎? 好的!!孩子~ 那我們一起來換子母式馬桶蓋用用看喔!!! 於 f97544203.pixnet.net -

#4.上鎖式加長型子母式馬桶蓋(小孩專用) - Grand Home

孩童專用馬桶蓋,子母式大人小孩一次搞定。 於 www.grandhometw.com -

#5.子母馬桶蓋- 浴室、廚房用品配件

在台北市(Taipei),Taiwan 購買子母馬桶蓋. 於浴室、廚房用品配件中找到最棒的交易!私訊購買! 於 tw.carousell.com -

#6.「冰箱」相關新聞

一定要在馬桶上才有數字靈感 ... 北市衛生局提醒,民眾於購買包裝飲用水產品時,應注意水源別、水源地、產品標示是否有廠名、廠址、電話號碼、產品是否在有效期限內、瓶蓋 ... 於 www.ctwant.com -

#7.兒童馬桶蓋- 優惠推薦- Coupang 酷澎| 韓國最大電商台灣官網

THEMOTHER 孩童扶手馬桶坐墊+雙層腳踏凳, 灰色. 特價. 63折. $1,170. $726 rocket. 9/2 送達. 免運. (715) · Duri Bao 緩降式子母馬桶蓋, 暖灰色, 1入. 於 www.tw.coupang.com -

#8.振宇五金線上購物

馬桶 、水箱附件 · 鏡箱 · 抽排風機 · 逆滲透、淨水器、過濾器、逆滲透配件 · 熱水器、附件 ... 開關、插座、蓋板 · 安全開關 · 開關箱、接線盒 · 插頭 · 變壓器 · 電源線( ... 於 zhenyu.shoplineapp.com -

#9.加長型子母式馬桶蓋一體兩用設計安裝簡易大人小孩都適用

子母 式馬桶蓋一體兩用設計,不必再花錢再另外購買兒童學習馬桶了,大人、小孩都適用,一般家用之馬桶蓋都能換裝,抗菌處理材質,不易發霉,讓大人、小孩如廁更安心! 下標 ... 於 store.lishih.net -

#10.早安健康-每天都做得到的健康

早安健康相信,健康的方式不只是治療疾病,更多的是快樂的心境、好好生活,做得到的健康,才會在每一天產生新力量。我們相信,尊敬大自然、呼應身體的訊息, ... 於 yahoo.everydayhealth.com.tw -

#11.抱歉,我討厭我的孩子 - 第 6 頁 - Google 圖書結果

... 子結束過後就立刻回去上班了,因為她終於知道帶孩子要比工作辛苦得多了,月子一坐完 ... 母?所孩子才會全身不舒服。婆婆聽了立刻像警察在審問犯人一樣,逼問我是不是動過了 ... 於 books.google.com.tw -

#12.親子馬桶也可以很時尚。摩登快拆子母緩降馬桶蓋

小朋友戒尿布開始就要學著跟大人一起共用馬桶囉! 大部分人家裡的作法都是買個小馬桶或者買個兒童座墊放在大人馬桶上可是第1是覺得麻煩,第2是覺得不 ... 於 joanna0122.pixnet.net -

#13.嬰兒用品兒童用品子母馬桶蓋母子馬桶蓋幼教專用好品

嬰兒用品兒童用品子母馬桶蓋母子馬桶蓋幼教專用好品. 309 likes. 環保省錢愛地求,若能讓小孩習慣在馬桶上直接上廁所可以省下不少尿布錢. 於 www.facebook.com -

#14.Top 1000件子母馬桶蓋- 2023年9月更新

去哪兒購買子母馬桶蓋?當然來淘寶海外,淘寶當前有1619件子母馬桶蓋相關的商品在售,其中按品牌劃分,有川愛寧3件、submarine/潛水艇15件、scandina5件、卡貝1件、靈 ... 於 world.taobao.com -

#15.子母馬桶蓋

很抱歉,我們沒有販售子母馬桶蓋商品,但我們仍有相似的商品供您參考。 於 m.buy123.com.tw -

#16.[寶寶] 子母馬桶蓋- 看板BabyMother - 批踢踢實業坊

請推薦好坐的子母馬桶蓋可以適用於免治馬桶的有爬文說大賣場賣的好像會硬硬的屁股一圈紅紅…… 以及請問像若週末回公婆家娘家,大家也會另外準備這個放 ... 於 www.ptt.cc -

#17.【嘉義景點】推薦70個私房地點,12條嘉義一日遊路線

來蹲海景第一排的無敵馬桶! 車子開到路口,即可眺望美景和夕陽,. 還可以漫步被海潮淹沒的馬路,. 淺淺又乾淨的海水 ... 於 bunnyann.com -

#18.「子母馬桶蓋」 - 價格品牌網

價格品牌網-快搜價格: 品牌系列推薦海德廚衛馬桶、子母馬桶蓋2023 新款,金德恩子母馬桶、子母價格,TRENY 馬桶蓋、馬子母馬桶蓋優惠折扣、福利品outlet,特力屋緩降、 ... 於 brandsprice.com -

#19.[小窩] 安裝子母式馬桶蓋-上鎖式加長型 - Tina太太的懶婦雜記

但後來豬蛋戒尿布用學習座墊,就沒再買子母馬桶蓋來安裝了。 最近主臥的浴室馬桶,螺絲整個鬆掉了,. 變成了坐上去屁股會跑位的好笑情況,. 原本只要 ... 於 lazytina.com -

#20.和成子母馬桶蓋的價格推薦- 2023年10月 - BigGo

【雅舍精品】馬桶蓋.緩降馬桶蓋.坐便器蓋板.和成.凱散.TOTO.通用馬桶蓋.子母式馬桶蓋. $600. 價格持平. 露天拍賣. wevn2100的賣場(1699). 子母式馬桶蓋馬桶蓋兒童成人 ... 於 biggo.com.tw -

#21.子母式馬桶蓋免治

很抱歉,我們沒有販售子母式馬桶蓋免治商品,但我們仍有相似的商品供您參考。 於 www.pcone.com.tw -

#22."U型子母馬桶蓋"的搜尋結果

推薦您在樂天市場挑選U型子母馬桶蓋,享樂天市場限定優惠,再享天天1%回饋無上限,付款可使用樂天點數、ATM、信用卡、LINE PAY、先享後付、貨到付款等多元支付, ... 於 www.rakuten.com.tw -

#23.FANH-180 23 歲的放蕩辦公室女郎夏葉與廣告公司聘請 ...

她將龜頭壓在子宮頸上,並與受挫的子宮頸緊密接觸。 FANH-180 23 歲的放蕩辦公室 ... 馬桶蓋,胯部有過度反應...... goubi. 2016-02-18 09:34:35 ... 於 7mmtv.sx -

#24.居家/ 完美時刻子母式馬桶蓋(親子)&攜帶型好用方便又超值在家 ...

之前都是用小馬桶讓她坐,結果她現在太皮,上完廁所屁股都還沒擦就亂亂跑... 超可怕的阿!!!!!!!! 這次剛好有機會就在特力屋買了親子馬桶蓋跟攜帶型的 ... 於 yo1208yo.pixnet.net -

#25.育兒﹞子母式馬桶蓋(安裝DIY):一起邁向戒尿布之路吧! - 媽咪拜

想到之後要幫小孩戒尿布,就決定未來也要將馬桶蓋換成這種子母式,這樣也就不需要再另外花錢買學習便盆或兒童扶助坐墊圈了。 光是想到每次小孩便溺完要 ... 於 mamibuy.com.tw -

#26.摩鐵路之城 - Google 圖書結果

... 子母車旁邊,脫掉身上這套只有鳥蛋才會穿的制服,換上背包裡的襯衫,打開比水溝還要臭的桶蓋 ... 馬桶裡洗一洗。過去這一年多,每天我跟那些鳥蛋穿一樣的制服揹一樣的書包,走進 ... 於 books.google.com.tw -

#27.子母馬桶蓋的價格比價

... 瑞爾特子母馬桶蓋家用VOU型馬桶圈親子坐便蓋大人兒童兩用廁所板「桃子集市」. 2,084. 樂天市場rakuten ... 於 www.goyomoney.com.tw -

#28.臺南登革熱新增274累積5256例關鍵2周要撐住

... 馬桶、垃圾子母車及冷卻水塔等,都是稽查時經常發現的孳生源所在,尤其近期時有強 ... 蓋防阻。圖/南市衛生局提供. 相關資訊. 臺南登革熱創單日新高驟增44例累積逼近千例. 於 www.bg3.co -

#29.小北百貨24小時全年無休五金百貨生活百貨應有盡有

小北百貨創立於民國83年,主營業項目為生活百貨、家庭五金等上萬種商品之零售,創辦人秉持【服務在地化】的精神,堅持【物美價廉】貼近國人需求、打造有感城市, ... 於 www.showba.com.tw -

#30.【育兒分享】子母式馬桶蓋(安裝DIY):孩子,我們一起邁向戒 ...

想到之後要幫小孩戒尿布,就決定未來也要將馬桶蓋換成這種子母式,這樣也就不需要再另外花錢買學習便盆或兒童扶助坐墊圈了。 光是想到每次小孩便溺完要 ... 於 feed.babyhome.com.tw -

#31.因你而閃耀〔限〕 - Google 圖書結果

... 馬桶蓋上,整顆心早已亂成一團,哪裡還有當初聽到許銳是命定之人的喜悅,現在她只 ... 母一邊嘆氣一邊安慰,接著就像是為了轉移女兒的注意力,突然將話鋒一轉。「既然許銳是 ... 於 books.google.com.tw -

#32.子母馬桶蓋

momo購物網提供美妝保養、流行服飾、時尚精品、3C、數位家電、生活用品、美食旅遊票券…等數百萬件商品。快速到貨、超商取貨、3h超市服務讓您購物最便利。 於 m.momoshop.com.tw -

#33.子母馬桶蓋使用心得

子母馬桶蓋 使用心得在看了oldwangs 完美時刻子母馬桶蓋(安裝分享) 的分享後我才發現原來現在的子母馬桶蓋已經和之前的不大一樣,網拍上還能找到相當 ... 於 www.mobile01.com -

#34.子母式馬桶蓋- 優惠推薦- 2023年10月

你想找的網路人氣推薦子母式馬桶蓋商品就在蝦皮購物!買子母式馬桶蓋立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#35.0~3歲嬰幼兒課程活動設計 - 第 11 頁 - Google 圖書結果

... 馬桶子母蓋的設置洗手環境協助嬰兒的睡覺空間營造 日常生活學習洗抹布使用吸塵器擦桌子洗手自己. 導讀 011. 於 books.google.com.tw -

#36.暗流1979,我有空間能致富回身一拳

第70章得子,喜宴 · 第71章提前出現的燕酒勁敵 · 第72章江月的豆汁 · 第73章不該 ... 第457章只要膽子大,母豬…… 第458章老謀深算的莫里 · 第459章諸方下場 ... 於 www.bookbl.com -

#37.特力屋磁吸式子母馬桶蓋|衛浴設備

【014203609】|特力屋自有品牌產品磁吸式兒童座蓋,不用時可吸附在頂蓋上讓兒童簡單如廁PP材質,易洗耐用特力屋提供各種馬桶配件可供選購,從緩降馬桶蓋、分段式馬桶 ... 於 www.trplus.com.tw -

#38.慎入!直擊眼鏡王蛇vs網紋蟒激戰7小時贏家一口吞掉落敗者

小便後圖沖廁驚見馬桶內竟有巨蛇嚇到洋妞高聲尖叫 · 熱話 · 新加坡 · 野生動物 ... 打開汽車引擎蓋驚見「2.4米長巨型生物」 捕獵專家:從未遇過! 播放影片. 於 www.hk01.com -

#39.我就是用這方法輕鬆把馬桶蓋更換為了,孩子方就要換子母板。

孩子學懂了大小便後,就上正式的馬桶。 但是大人的馬桶蓋/廁所板不合孩子用,而且不放心獨自使用。 就換子母板把馬桶蓋更換了,孩子就可以自己上厠所 ... 於 www.youtube.com -

#40.泰家MIT緩降型安全子母馬桶蓋

泰家MIT緩降型安全子母馬桶蓋,馬桶蓋,低噪音緩降設計使用更安心;結合小孩專用蓋板一體雙用;適用多數廠牌之單體馬桶. 於 tw.buy.yahoo.com -

#41.姑妄言全傳 - Google 圖書結果

... 馬桶蓋,劈臉一下打去。他笑道:“奶奶,你打的謅得很,一文錢怎打得肉湯?”齊笑了一陣 ... 母。母曰:“爾但雲:既侍君子,任君所欲。”妻記其言。他日歸,其夫又如前揖而言之,妻以 ... 於 books.google.com.tw -

#42.toto 子母馬桶蓋

特殊抑制菌處理○堅固耐用、抗水○48公分加長規格○塑膠材質好清潔好維護○適用TOTO/HCG大廠牌.. toto 子母馬桶蓋的推薦商品價格,輕鬆購物,FindPrice 價格網讓你快速 ... 於 www.findprice.com.tw -

#43.LH-169A 加長型子母式馬桶蓋

LH-169A 加長型子母式馬桶蓋. 規格:49(長)x37.5(寬)x6.5(高) 公分孔距:14 ... 於 www.shaosheng.com.tw -

#44.子母馬桶蓋-優惠推薦2023年10月

子母馬桶蓋 大人兒童兩用加厚親子坐便蓋板家用通用UV型老式座便蓋. $390. 直購. 多筆商品 · 子母馬桶蓋家用通用加厚大人小孩兩用坐便器親子兒童. 威朗普百貨. 於 tw.bid.yahoo.com -

#45.高級通用型緩降子母馬桶蓋/H5111Y

高級通用型緩降子母馬桶蓋/H5111Y. H5111Y. 售價NT$ 899. 需要安裝,標準基本安裝費NT$ 250. 數量:. 產品介紹; 規格說明; 退換貨需知. 尺寸: 355 x 470 x 60 mm. *上蓋可 ... 於 www.homeboxshop.com.tw -

#46.子母式馬桶蓋

子母 式馬桶蓋. ◎ 一體兩用設計. ◎ 一般馬桶均適用. ◎ DIY安裝超簡便. 市價 ... 於 www.u-mall.com.tw -

#47.子母馬桶蓋- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年8月

子母馬桶蓋 價格推薦共3500筆商品。還有TOTO馬桶CW865SGU馬桶蓋、自動掀蓋馬桶蓋、馬桶蓋掀蓋器、子母子母無線電話、子母子母電話機。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品, ... 於 www.lbj.tw -

#48.子母馬桶蓋

適用折價券. 【Toppuror 泰浦樂】高級通用型緩降子母式馬桶蓋加長型白色藍蓋 ... 加入購物車. TRENY 子母緩降兒童馬桶蓋-白. $594; 加入購物車. 子母式馬桶蓋馬桶座兒童馬桶 ... 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#49.京典CS702A 子母型緩降便座

產品型號:CS702A. 尺寸:D49xW36xH4.5cm; *安裝方式:上鎖式; *馬桶蓋螺絲孔中心距離13~16.5cm、; *螺絲孔至馬桶前緣46.5~48cm 均可安裝; *兒童便座不可獨立拆解 ... 於 www.hotseller.com.tw -

#50.全台最大五金修繕專業賣場 振宇五金

振宇五金提供舒適、便利購物環境。 嚴選好品質商品、合理價格。 打造專業便利修繕平台,拉近人與五金的距離,共創更美好的生活。 提供專業、創新的服務模式為顧客創造 ... 於 www.ald.com.tw -

#51.和成hcg子母馬桶座的價格推薦

... 馬桶蓋通用座便蓋坐便器蓋板馬桶蓋通用加厚和成馬桶蓋hcg馬桶蓋坐墊片緩降子母馬桶座墊配件. 818. 蝦皮購物. 在飛比找Yahoo!奇摩拍賣優惠-台灣製抗菌子母式. 台灣製抗菌子 ... 於 feebee.com.tw -

#52.子母馬桶蓋CF5301L - Yes Mall 購物中心

子母馬桶蓋 CF5301L. 價格:NT$1,400.00. 店舖優惠: 購滿0.00元商家包郵. 銷量:售出0 件(0 條評論). 所在地區:台灣 新北市 中和區. 購買數量: 件(庫存0件). 立即購買 ... 於 www.yesmall.com.tw -

#53.[家速配]子母式馬桶蓋推薦

[家速配]子母式馬桶蓋哪裡買?LINE購物幫你貨比800家,提供家樂福線上購物惠價格、歷史低價、LINE POINTS點數回饋,與其他賣場的同款比價資訊!關於商品資訊 ... 於 buy.line.me -

#54.【DIY】子母式馬桶蓋

最實惠的子母式馬桶蓋價格就在家樂福!購買最熱銷的子母式馬桶蓋,方便買快速配,量販價格超划算,冷凍/冷藏/常溫滿$800享免運費,更多優惠商品都在家樂福線上購物! 於 online.carrefour.com.tw -

#55.點我可超取免運台灣製造子母式馬桶蓋馬桶座坐墊家用馬桶蓋 ...

點我可超取免運台灣製造子母式馬桶蓋馬桶座坐墊家用馬桶蓋小孩馬桶蓋兒童馬桶蓋馬桶蓋(下單前請先確認尺寸). 商品編號:P1494902130373. 原始貨號:4711234198157. 於 mall.iopenmall.tw -

#56.【雙手萬能】通用型子母式馬桶蓋(牙白兩色可選)

使用高級塑料堅固耐用|適用一般通用型橢圓馬桶|台灣製造輕鬆組裝DIY. 於 www.etmall.com.tw -

#57.商品查詢

WAVE 1/7 超級索尼子超音速子白色泳裝比基尼 20231013到貨 $ 3750. VERTEX 精靈村 ... BOTTLEMAN 激鬥瓶蓋超人BOT-53 巨型瓶蓋G 20231012到貨 $ 100. 代理版SHM 哥吉拉 ... 於 www.toyking.com.tw -

#58.新浪香港- SINA HONG KONG LIMITED

SINA HONG KONG LIMITED… 於 portal.sina.com.hk -

#59.古代戰爭時為何士兵要舉旗?歷史課本沒寫的4大用途

... 蓋智慧型手機」 要價只需6200元 · 陳怡穎 2023-10-15 19:11. 日本企業P-UP ... 馬桶堵塞!網狂讚:廁所也不再有臭味 · 王若桐 2023-10-15 15:19. 馬桶使用後 ... 於 www.storm.mg -

#60.子母馬桶蓋- 人氣推薦- 2023年9月

子母馬桶蓋 網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。【PChome 24h購物】《緩降》通用型子母馬桶蓋V型上裝式快拆型黃色款下標區加厚型靜音緩降子母 ... 於 www.ruten.com.tw -

#61.如何說服一隻貓? - Google 圖書結果

... 蓋上馬桶蓋了。我上網搜尋後發現一種新的產品,可以自動蓋上馬桶蓋。我們可以花這 ... 母貓很在意自己的地盤,就跟男人一樣。)他相當聰明地知道自己可以從這個狀況得到 ... 於 books.google.com.tw -

#62.讓蟑螂討厭你家就對了!這5招不用藥劑,天然滅蟑簡單又有效

將所有食物妥善收藏,垃圾、廚餘妥善處理,垃圾桶、廚餘桶要加蓋。流理台 ... 馬桶」壞習慣,讓你養出一大堆小強 .拒當過敏兒!4重點打掃區域抑制過敏 ... 於 www.mombaby.com.tw -

#63.CF5301L 子母馬桶蓋

產品特色:成人、幼兒兩用 2.適用型號:C5993(4)、C7913(4)、C5813(4)、C2933(4)、C7923(4)、C5653(4)、C5903(4)A、C3703(4)、C5823(4)、C5693(4) 3.孔距:14.2cm 於 www.alex.com.tw -

#64.家裡有小小孩必備的《快拆式子母緩降馬桶蓋》 - 補缺日誌

其實家裡的馬桶蓋都還很新,都還沒有到要更換馬桶蓋的必要! 但會想先買一個《子母緩降馬桶蓋》來裝在一樓的共用廁所, 大概是因為最近出入我們家的 ... 於 match000.pixnet.net -

#65.你知道羅漢果的作用和價值嗎?常用羅漢果泡茶喝有什麼 ...

等我真正見到羅漢果,是在20歲左右,去桂林遊玩的時候,桂林街頭很多賣羅漢果,因為心中久仰它的大名,於是一下子 ... 蓋再焗5分鐘即可,隨時想喝即可飲服 ... 於 tw.aboluowang.com -

#66.完美時刻子母馬桶蓋(50公分)長型 - Sharer 分享+

子母 設計,方便孩童如廁讓孩童也能享受解放時光讓孩子方便如廁市面上馬桶均針對成人進行設計,如何... 於 www.sharer.com.tw -

#67.子母型緩降便座

馬桶 系列. 首頁; OVO產品; 產品分類 · 馬桶系列 · 緩降便座 · 子母型緩降便座. 子母型緩降 ... 蓋凹或凸出馬桶之長度;凹2cm以上因馬桶主體瓷器內緣幾乎完全露出,故較不建議 ... 於 ovotoilet.com