屏風牆的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李乾朗寫的 直探匠心:李乾朗剖繪台灣經典古建築 和(意)伊瑪·萊諾的 繪畫鑒賞方法都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Ikea 衣架收納- 2023也說明:... 掛衣架/屏風吊衣桿/掛衣架/屏風讓衣服鞋子被看見衣服、褲子、包包要穿搭,吊衣 ... 衣櫃抽屜櫃JONAXEL落地層架組BOAXEL上牆層架組ELVARLI系統衣櫃衣物層架組門鈕/ ...

這兩本書分別來自遠流 和北京美術攝影所出版 。

淡江大學 大眾傳播學系碩士班 吳怡國所指導 陳靜瑤的 奢華的體驗─精品旗艦店之體驗行銷研究 (2007),提出屏風牆關鍵因素是什麼,來自於精品、旗艦店、體驗行銷。

最後網站原來背面隱藏著超強收納!17 款雙面牆& 雙面櫃設計 - 設計家則補充:3. 玄關vs. 其他空間:#屏風#輕隔間#書房#練琴房. 玄關若是受限於空間尺寸、動線規劃,可以打造一面輕盈屏風來區別空間,比方透過若隱若現的毛玻璃材質, ...

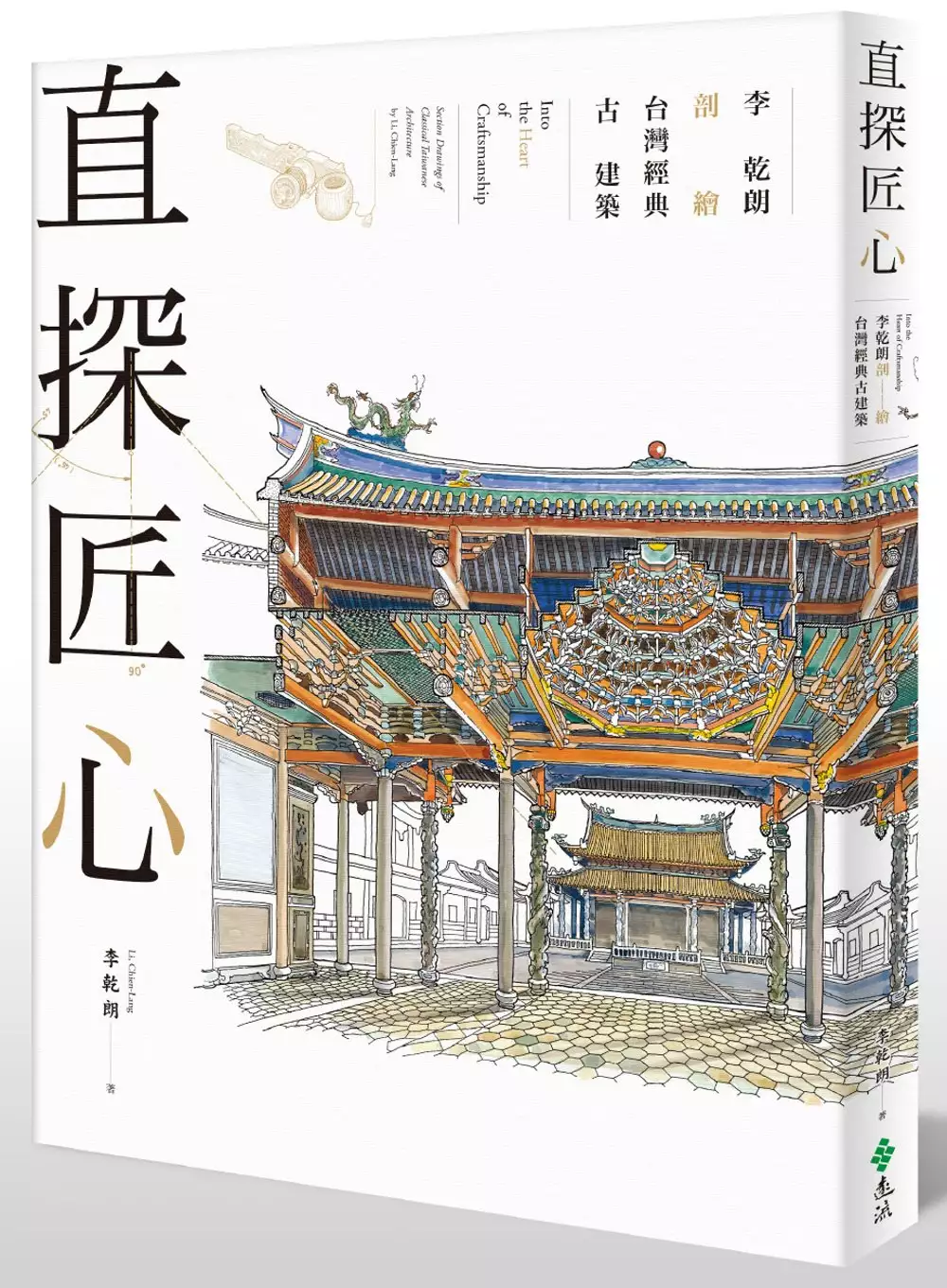

直探匠心:李乾朗剖繪台灣經典古建築

為了解決屏風牆 的問題,作者李乾朗 這樣論述:

3種觀察視野,9種剖面透視,148幅精彩手繪 古建築偵探李乾朗 上天入地,穿牆透壁,直探匠心原點 解構最Top台灣經典古建築! 匠心賦予建築靈魂,時間累積其深度,知音則點亮其光采。 李乾朗是古建築的知音,被譽為台灣古蹟的解碼人,除了豐富的學養與修復經驗,他最為人所稱道甚至稱奇者,是具有獨到的建築透視眼與神乎其技的手繪圖工夫,而其現場導覽的功力也是一絕,總能引人穿越時空,看見每一棟古建築的前世今生與最精妙亮點。 本書中,李乾朗嚴選出最鍾愛的的三十五棟台灣經典古建築,含括原住民建築、宅第、寺廟、城塞、書院、牌坊等多種類型,他運用三種繪圖視野,九種剖透技法,以上百

幅精緻手繪圖,直探匠心之原點,將每棟古建築給予解構,巧妙展露出之所以成為他心目中經典的理由。精彩獨特,值得珍藏。 建築剖視圖的形式有無數種可能性,之所以要剖開牆壁或掀起屋頂,其目的是要直視內部虛實,讓觀者看到更多的細節。祕密就藏在細節裡,建築的智慧也藏在細節裡。 建築是人工造物,人將諸多材料集結,再予編成。透過剖視圖可使讀者明瞭其集結的動力與奧祕,甚至可以想像建造的過程,這種思維對我們理解或欣賞建築是極為重要的! ──李乾朗 作者簡介 李乾朗 1949年出生,新北市淡水人,祖先來自泉州同安。 初中曾向陳敬輝學畫,師大附中時期參加附中寫生會。1968年入中國文化

大學建築與都市設計學系,成為盧毓駿的學生,開始對中國古建築感到興趣。1972年結識民俗學者林衡道與畫家席德進,開始致力於台灣古建築的田野調查研究工作。1974年在金門服役,走訪金門鄉下,於1978年出版第一本著作《金門民居建築》。其後陸續出版了《台灣建築史》、《台灣建築閱覽》、《二十世紀臺灣建築》、《古蹟入門》(與俞怡萍合著)、《台灣古建築圖解事典》、《水彩台灣近代建築》、《巨匠神工:透視中國經典古建築》等六十餘本與傳統建築或近代建築相關之書籍。 現為國立台灣藝術大學古蹟藝術修護學系教授、國立臺北大學民俗藝術研究所教授,同時也主持多項古蹟歷史建築的調查研究計劃,出席各縣市政府之古蹟評鑑會

議或文化資產議題會議,盡其所能地為台灣古建築的保存與未來發聲。 序 台灣古建築導論 本書所選古建築分布圖 解構建築剖視圖畫法 台灣經典古建築35選 【原住民建築】 泰雅族萬大社住屋 >延伸觀察:泰雅族眉原社住屋 >延伸觀察:達悟族住屋 魯凱族大南社青年會所 >延伸觀察:魯凱族大武社頭目住屋 【宅第】 蘆洲李宅 >延伸觀察:關西葉宅 林本源園邸三落大厝 林本源園邸來青閣 >延伸觀察:潛園爽吟閣 林安泰古宅 筱雲山莊 摘星山莊 >延伸觀察:大甲梁宅 霧峰林家大花廳戲台 馬興陳益源大厝 永靖餘三館 >延伸觀察:澎湖民居 【寺廟】 淡水

鄞山寺 >延伸觀察:北埔慈天宮 大龍峒保安宮 台北孔廟 陳德星堂 >延伸觀察:宜蘭鄭氏家廟 艋舺龍山寺 >延伸觀察:淡水龍山寺前殿 新竹都城隍廟 >延伸觀察:嘉義城隍廟 彰化節孝祠 鹿港天后宮 鹿港龍山寺 北港朝天宮 >延伸觀察:先嗇宮前殿 台南三山國王廟 祀典武廟 台南大天后宮 台南孔廟 【城塞】 淡水紅毛城 台北府城承恩門 新竹迎曦門 赤崁樓 台灣府城大南門 鳳山縣舊城 旗後砲台 【書院】 理學堂大書院 >延伸觀察:淡江中學八角塔 鳳儀書院 【牌坊】 接官亭石坊 >延伸觀察:苗栗天旌節孝坊 主要參考書目 序 台灣古建築的論述,最早可追溯自二十

世紀初期,當時日本統治台灣,為了殖民地的管理與控制,風土民情與建築文化的研究也有一些成果,例如高橋彝男調查板橋林家花園,安江正直調查台灣寺廟與民宅,田中大作研究台灣建築史,千千岩助太郎調查原住民高砂族的住屋,後來才有藤島亥治郎一九四七年在東京出版《台灣の建築》。日人學者沿用比較法,將南方的台灣建築與北方的日本建築比較,有其獨到見解。 二戰之後台灣古建築的研究發生一段空窗期,直到一九六○年代可能受到當時世界反思地域文化之影響,才有建築學術界開始關心建築歷史的嚴肅課題。一九六八年我就讀文化大學建築及都市設計學系,幾位同學對傳統建築產生高度興趣,我們邀請民俗歷史學者林衡道與畫家席德進帶隊到台灣

各地考察,這是我接觸台灣古建築的起始點。 經過近五十年,以台灣古建築為主題,我寫了不少書,在學校也開這門課,現場調研古建也從未間斷,特別是梳理匠師脈絡,基本上釐清十九世紀以來,台灣寺廟匠師的派別與系譜。特別是一九一○年代台灣本土風格的形成與一九二○年代之後福建泉州溪底派風格之融合,匯集成近代台灣寺廟建築之主流風貌。 一九八八年之後,我有許多機會到中國大陸考察古建築,實地走訪千年以上古建築及閩粵古建築之源頭,從悠久的歷史長河之中,找出台灣古建深藏的核心價值,建築的境界是在自然環境中追求平衡與巧思,平衡指的是天人合一,人工造物與自然融洽並存,巧思指的是物盡其用,合理使用建材,發揮其特性

,雖由人作,卻有如天地造化美的化身。二○○七年,我將在中國大陸考察的成果,結合剖面透視圖的繪法完成一本書,名之為《巨匠神工》(簡體字版名為《穿牆透壁》),表明我對古代匠師智慧之敬佩。有朋友詢問我,是否對台灣著名的古建築,也可用「穿牆透壁」之法完成一本書?經過一年多的資料整理,我從建築設計與美學的觀點,挑選出三十五座經典古建築,包含原住民建築、宅第、寺廟、城塞、書院與牌坊等幾種類型。 挑選案例的準則包含幾個面向,首先它是台灣數百年建築史上佔有重要地位者,其次是其建築蘊含豐富的文化藝術內容,例如結構展現匠師巧思,或雕刻彩繪裝飾藝術豐富,空間佈局靈巧,文化表現力豐富而多元。特別是彰顯庶民文化之

生活美學,從早期墾拓至農耕工商社會之嬗變。 古建築乍看為土木磚石之組合,然其表達人的生存與生活之道,牽動著歷史、社會、藝術與人的情感,涉獵的文化極龐雜,要真正了解並不容易。一座好的建築可以令人感動,有所感受,當你面對它時,有對話也有無限的想像,例如我們站在淡水紅毛城下,可以想像近四百年前荷蘭人在城上安置大砲,扼守淡水河口的情景。我們面對台南孔子廟,也可想像漢人儒家文化在台灣播種,舉行祭孔的莊嚴場面。在古蹟現場,受到的啟發會更實在,體會更深化。 漢人入台之前,台灣原住民各族文化的差異也形塑出多樣的建築,日治時期千千岩助太郎深入山地部落實測住屋,其中魯凱族大南會所無疑是一座極具代表性的

建築,其結構、空間與形式互為表裡,作了最好的結合。雖然原建築已不存,但後來依測繪圖復建,不失為一座具高度代表性的傑作。清代漢人墾拓時期,規模較宏大,格局嚴謹的宅第很多,其中台北林安泰古宅近年雖因拓路而易地重建,然其主要木結構仍完整保存,特別是其平面佈局,可見環繞一圈內廊,形成婦女空間,建築反映清代保守的傳統社會生活規範。同樣的私密空間需求,在板橋林宅三落大厝採用屏風牆來解決,其廊道以屏風及牆體分隔,將親疏人際關係區分出來,展現異曲同工的設計。 清代道光之後,士大夫階級在台灣形成,文章華國、詩禮傳家成為士族心中追求的目標,郊野的大莊園建築漸多,台中一帶的呂宅筱雲山莊與林宅摘星山莊是最典型的

代表,這兩座莊園保存至今,且極為完整,被視為台灣仕紳宅第之高峰作品。 另外,台北板橋的林家由於善於經商而致富,清末在宅第旁大事營建庭園,林本源庭園被公認為台灣園林的代表作。園中的來青閣造型秀麗,簷牙高啄,構造合理,四平八穩,為台灣最美的建築之一。 可與板橋林本源來青閣媲美的是台中霧峰大花廳的戲台建築,大花廳為罕見的福州風格建築,它是林朝棟地位如日中天的時代所建的。戲台係依考證重建之物,藻井與舞台下方的水缸可起共鳴作用。古時除了寺廟前演戲酬神,富戶望族如霧峰林家或板橋林家均有自己的戲台,也見證著當時娛樂生活的一面。 寺廟建築的規模或裝飾程度高於宅第,台灣的寺廟除了文武廟多得自官

方倡建,一般民間的媽祖廟、觀音廟、王爺廟或家廟,多由百姓集資捐獻,因為每根龍柱、每片石垛或每扇門窗大多可見沐恩弟子或裔孫之名款及年款,凡走過必留下蹤跡,這些銘記實際上也有助於我們研究其歷史沿革。 媽祖廟或觀音廟屬於陽廟,殿內明亮,但城隍廟及王爺廟屬於陰廟,一般多採聯結式工字殿,縮小天井以降低進光量。富裕的城市能支持規模宏偉的寺廟,如台南的大天后宮、三山國王廟,嘉義的城隍廟,鹿港的龍山寺、天后宮,新竹的城隍廟與台北的龍山寺、保安宮等,規模宏整且石雕木雕或彩繪藝術水準很高,被公認為台灣傳統建築之經典作。 十九世紀台灣因其優越的航海地位而躍入世界舞台,西方勢力透過宣教與貿易使台灣屢發生國

際糾紛。島內為防內亂外患乃陸續建造城池與砲台,而西洋建築如雨後春筍出現在港口城市如滬尾(淡水)、台北、安平與打狗(高雄),包括教堂、學校、貿易洋行、倉庫與燈塔等近代建築。近代建築引入新材料或新構造,水泥與鋼骨增大室內的跨度與高度。一八九五年日本殖民統治台灣之後,近代建築經由日本建築師之手在各地更趨普及,街頭的近代建築成為台灣人觀望世界的櫥窗,台灣開始面臨文化的轉型。 本書的內容是將上述幾種不同類型與不同時代的台灣古建築,選擇三十五個主案例加上十多個延伸案例(惟日治時期引進的近代建築,與現代建築技術同源,故未納入挑選案例之中),以建築剖視圖來分析其設計特色,特別是結構與構造的探討。我們知道

建築空間與造型是由結構與材料所決定的,技術的演進常是建築史背後的動力。技術是手段而非目的,但建築史的發展規律是,先經過技術的創造與發明,才能獲得有時代意義的建築。具有多元文化價值的古建築才能被指定為古蹟,但台灣的古蹟主管機關缺乏主體歷史觀,常常未能掌握保存維護的最佳時機,甚為可惜。 本書所用的圖大都採用鳥瞰全景及剖面透視圖,其優點是可在一張圖內同時表現較多的內容,包括大木結構、屋頂造型、空間組織及裝飾重點。建築是空間與形象組合的藝術,形象藉由光線而為人所感知,光線導引人們理解建築的存在。這些圖與現場所拍攝的照片互相比對,讓讀者有親臨現場之感。 文字數盡量減少,圖的傳達力可能更全面

,因此我花了較多時間繪製這些經典的台灣古建築圖,希望帶給讀者賞心悅目的感受。

屏風牆進入發燒排行的影片

相關影片請至王牌設計師網站http://elite.hhh.com.tw/。玄關地面材質使用白金琉璃石材,灰色混合著橙色的溫暖層次,一路延伸到端景的屏風牆。

奢華的體驗─精品旗艦店之體驗行銷研究

為了解決屏風牆 的問題,作者陳靜瑤 這樣論述:

精品消費市場隨著國人對於奢侈品的觀念與使用習慣的改變而日趨擴大,在社會一片不景氣中,仍有著相當不錯的銷售成績。加上各大精品品牌的旗艦店也在台灣紛紛增設銷售據點,顯示台灣的精品消費市場有著不錯的潛力。 90年代以來,體驗行銷(experiential marketing)風行,星巴客咖啡與誠品書店皆將之運行的非常成功。本研究即從消費者角度出發,探討精品旗艦店運行的體驗行銷策略的成效為何。研究樣本根據《BRAND名牌誌》雜誌第三屆BRAND台灣年度大調查選取為LV與GUCCI兩大精品品牌,研究問題包括消費者對於LV及GUCCI兩大精品品牌的旗艦店消費體驗為何,包括感官體驗、情感體驗、思考體

驗、行動體驗和關聯體驗,並試圖從體驗中去瞭解精品旗艦店之體驗是否能提升消費者心中對於該精品品牌之品牌整體形象。本研究使用深度訪談法一共訪談21位消費者,並採訪LV與GUCCI的公關發言者以期得到更完整的研究結果。 經由研究結果發現如下,1.研究中發現精品旗艦店之設計對消費而言似乎較無法完全反應品牌精神。2.研究中發現精品旗艦店的動線、商品陳列方式與氣氛似乎能影響消費者的購物情緒。3. 研究中發現精品旗艦店的奢華建築與氣氛似乎造成兩極化感受。4. 研究中發現精品旗艦店消費者較以「商品」做為最主要的消費經驗。5.研究中發現精品旗艦店的特殊差異性較能提升品牌旗艦店的價值。6. 研究中發現服務是

精品旗艦店消費者所最在乎的消費經驗。7.研究中發現精品旗艦店的成立似乎無法有效提升消費者之品牌忠誠度。8.研究中發現精品旗艦店消費者對於品牌的相關概念較為籠統。

繪畫鑒賞方法

為了解決屏風牆 的問題,作者(意)伊瑪·萊諾 這樣論述:

在創作的過程中,藝術家們總會通過一些手段或媒介(技巧、裱框、結構、形式、風格以及圖示等),更好地表達藝術作品的精髓。《繪畫鑒賞方法》《版畫鑒賞方法》《藝術風格鑒賞方法》《藝術流派鑒賞方法》《建築鑒賞方法》這五本書,以圖解的形式幫助我們了解藝術家詮釋作品的方式,從而讀懂藝術作品。構圖、色彩、線條、形態、透視、比例和明暗是藝術家們創作時追求的要素。在本書中我們可以直觀地了解畫作背后復雜的起源。其中對於畫作的表現手法和繪畫技藝,原作者、訂畫者和觀賞者,不同角度的研究與評價,創作時期和現代收藏的背景環境以及保存情況等方面都進行了詳細介紹。伊瑪•萊諾是一名藝術歷史學家。她曾在卡布利亞大學主修歷史與理論修

復專業,目前在博塔尼亞大學從事當代藝術史方面的工作。她着有多本學術出版物,被譽為意大利文藝復興方面的重要學者。 序言解析一幅畫作構圖設計線條色彩明暗形態—立體感褶皺透視視點仰視角透視短縮透視近景—背景比例—對稱題記畫家與訂畫者畫家學徒—合作者畫坊追隨者畫派簽名復制品—摹本贗品學院工作室—畫室外光派訂畫者藝術事業資助者收藏者—愛好者藝術市場技藝與工具速寫—粗稿—小型草圖預備素描底圖壁畫草圖金底畫木板畫布紙石板牆壁畫筆與調色板顏料形式分類祭壇繪畫多聯屏三折展示屏祭壇背景畫祭壇門畫祭台裝飾屏祭台屏風牆面裝飾畫支架畫可拆合雙聯畫—對稱畫聖像畫內容分類「史詩級」繪畫宗教題材繪畫神話題

材繪畫文學題材繪畫寓意畫歷史事件繪畫戰爭題材繪畫裸體畫肖像畫怪誕畫—漫畫靜物畫錯視畫穴怪圖像透視壁畫風景畫人文風景畫世俗畫展覽與保存美術館—繪畫陳列室畫廊博物館沙龍修復老化—拋光龜裂縫脫落揭取—裝裱灰泥層揭取—顏料層揭取繪畫語言原始資料藝術文學藝術史藝術評價圖像學—圖像志歷史分期歸屬鑒定手法—風格動勢—思潮思想創造幻想—想象模仿古式—經典優雅美麗—優美表情威嚴崇高具象—抽象附錄圖片出處說明 什麼是繪畫?作為遠古時期猜想的佐證,繪畫被15世紀的畫家認為是……一種可以表現肉眼所見的藝術方式。但最主要的,還是從遠古時期開始,繪畫就被人類當作一種用來表達的形式,同時人類也用它把他們

生活的痕跡流傳了下來:布里尼奧用「愛人的輪廓」的故事描述了繪畫的誕生,這是一個古老的希臘傳說,主人公是一位名叫科拉的女孩,是西錫安制陶匠提布達德斯的女兒,她在一面牆上臨摹她那位正准備出發的愛人的輪廓,而最終出現在她眼前的正是她所想象的畫面。起初的圖畫只有連續單一的線條,后來才有了色彩。漸漸地,繪畫成為(從其思想內涵方面來看)人類活動中不可或缺的一部分。它被證明是一種在過去幾個世紀就存在的偉大的藝術形式,直到今日,繪畫仍然不停地演變。公元前6—前5世紀,希臘文化促進了繪畫與詩歌的聯系(概括為一句拉丁語:utpicturapoesis,即繪畫與詩歌擁有同樣的地位),但對於西方文化來說,繪畫已經擁有

了其他藝術形式無法超越的地位。當然,我們同事還會談到如何解析一幅畫作(在第一章節),我們可以領悟到畫作內容和形式方面的特點:構圖、設計、色彩、線條、形態、透視,這些都是畫家們創作時需要為畫作考慮到的要素。每幅畫作背后都有特定的文化背景,其中的主人公不僅僅是畫家本身,還有訂畫者,往往他們才是真正的文藝事業的資助者,他們充當着促進藝術進程發展的重要角色。畫家們度過一生的地方:畫家的畫坊(再后來成為藝術工作室),在這里,他們和各種各樣的學徒、合作者作畫。后面會有一整個章節講述畫作的准備工作,不同技藝、工具、載體的使用,這些都決定了畫作的最終效果。當然,畫作分析中非常重要的一點是形式分類與內容分類之間

的區別:聖壇的三折展示屏、多聯畫屏、支架畫、靜物畫或者風景畫等,它們在形狀、尺寸、肖像特點以及作用上都有所不同,但同時彼此之間又有緊密的聯系。在宗教繪畫方面,舉個例子,一幅大型三折展示屏注定會被陳列在教堂的聖壇上,它和虔誠教徒的私人收藏在形狀和尺寸上都是完全不一樣的額;然而,在17世紀,私人收藏和藝術品市場的出現催生了之前不存在的繪畫內容的分類,也促進了小尺寸畫作交易,它們靈活性更強,可以在家里陳列。在后面合適的章節中,我們會進行一些更加具有意義的探討。其中包括幾個世紀前的畫作如今所陳列的畫廊和博物館。關於這方面的探討,可以把畫作的保存與在不斷演變的理論和方法論中受威脅說影響的修復問題緊密聯系

起來。最后一部分講述的是繪畫的語言,還有通過畫作衍生出的理論方面的觀點。這些畫作不僅僅是一幅幅手工作品,其中還涵蓋了理論與知識,正如列舉出的論述文字和藝術文學一樣。通過使用藝術語言的簡單術語分析,我們就會清楚藝術史的誕生背景和當代評價的意義、研究形象現象和畫家關系演變的學科、作品的核心及其文化背景。

屏風牆的網路口碑排行榜

-

#1.屏風牆NS817 (復古銅) - 吧台櫃身、壁櫃PM004 (水磨石)

#BODAQ 韓華軟片 #NS817(復古銅)屏風牆 #PM004(水磨石)吧檯櫃身櫃壁 #DW724(銹木)落地拱門 #地點:板橋府中路 #屏風牆貼皮 #吧檯貼皮 #拱門貼皮. Previous Next. 於 www.da-guan.net -

#2.電影道具出租台北馬拉松- 2023

... 道具租借:啟動儀式台租借舞台板租借豆腐沙發組租借屏風租借打卡牆租借帳篷租借會議桌椅租借關東旗租借輸出服務各式活動互動道具租借台北市中山區南京東路三段28 ... 於 buyout.wiki -

#3.Ikea 衣架收納- 2023

... 掛衣架/屏風吊衣桿/掛衣架/屏風讓衣服鞋子被看見衣服、褲子、包包要穿搭,吊衣 ... 衣櫃抽屜櫃JONAXEL落地層架組BOAXEL上牆層架組ELVARLI系統衣櫃衣物層架組門鈕/ ... 於 busts.wiki -

#4.原來背面隱藏著超強收納!17 款雙面牆& 雙面櫃設計 - 設計家

3. 玄關vs. 其他空間:#屏風#輕隔間#書房#練琴房. 玄關若是受限於空間尺寸、動線規劃,可以打造一面輕盈屏風來區別空間,比方透過若隱若現的毛玻璃材質, ... 於 www.searchome.net -

#5.屏風設計開拓空間新視野!不佔空間的屏風隔間,發起小坪數新 ...

屏風 隔間相較於隔牆更為輕薄,而且能透過木工、鐵工等等做出各種造型,也能透過異材質拼接創造豐富的視覺變化。屏風設計於居家風水上也有實際作用,像是 ... 於 extra.rakuya.com.tw -

#6.沒有現代科技的輔助四萬多首唐詩是怎麼流傳下來的?

唐朝的旅館驛站、風景名勝、商業店鋪、寺院等場所的牆上或屏風上,可能會有一塊專屬詩歌的地方,路過這裡的客人在此題詩。李白在報恩寺,就遇見過僧人 ... 於 www.upmedia.mg -

#7.間牆屏風 - 淘寶

去哪兒購買間牆屏風?當然來淘寶海外,淘寶當前有1379件間牆屏風相關的商品在售,其中按品牌劃分,有神梵2件、AMX/艾米軒8件、鐵昱4件、希切爾3件、齊芝12件、徐藝木 ... 於 world.taobao.com -

#8.房間隔板- 2023 - bustle.wiki

找相似產品資訊層架組分享辦公室活動隔板的比價結果訂閱RSS 商品編號: 22140401615196 檢舉想在有限的空間下打造私人隱蔽的專注空間,試試桌上型隔板或房間屏風,以 ... 於 bustle.wiki -

#9.李居明- 「簡單」是一種人生境界|李居明大師會客室 - 頭條日報

此時,千利休邀請他入茶室,然後拉開屏風,才見到牆上的竹筒內插著一朵牽牛花。他就對豐臣秀吉說:「請你看這一朵!」 這個故事傳遞出一個信息,當太 ... 於 hd.stheadline.com -

#10.臥室風水8大要點!這樣擺,幸福好運來敲門! - 優渥實木

化解法:弱化壁刀銳角帶來的煞氣,運用屏風、牆面佈置、收納櫃填平缺角等,都是設計師常採用的方式。 柚木家具. Source:張小倫. 樑壓床. 於 www.uwood.com.tw -

#11.玄關屏風牆左右使用透空雕刻版.使得玄關空間保有穿透感.又有 ...

左右迷宮樣透空雕刻板...玄關旁的鞋櫃..表面還尚未安裝茶競.. 玄關一旁窗戶.利用2片大拉門作為遮掩.平常未使用時維持關啟.. @ @ gogo5959. 於 blog.xuite.net -

#12.屏風牆-優惠推薦2023年4月| Yahoo奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到1003筆屏風牆商品,其中包含了居家、家具與園藝,古董、藝術與礦石,運動、戶外與休閒等類型的屏風牆商品. 於 tw.bid.yahoo.com -

#13.多個屏風牆,從此有了玄關與書房!38坪現代宅格局改造

多個屏風牆,從此有了玄關與書房!38坪現代宅格局改造. 「屋主希望能呈現出精品飯店的質感,因此這個案子不僅要有實用的機能設計,也要賦予俐落時尚的現代感。 於 www.pinterest.com -

#14.屏風牆的價格推薦- 飛比2023年04月即時比價

屏風牆 價格推薦共2901筆。另有屏風玄關客廳、屏風、屏風櫃。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少,省最多! 於 feebee.com.tw -

#15.辦公室隔牆屏風 - 中國製造網

辦公室隔牆屏風採購批發信息快速查找。中國制造網爲您提供豐富的辦公室隔牆屏風產品信息,方便您快速找到辦公室隔牆屏風的價格,圖片,聯系方式等,購買辦公室隔牆屏風 ... 於 big5.made-in-china.com -

#16.影響世界的中國元素--中國民居 - Google 圖書結果

硬山式屋頂的山牆或做成封火牆,或做成中間高兩邊低呈臺階狀的“屏風牆”,或隨屋面起伏做成“觀音兜”。房屋朝向多朝南或東南,屋脊高,進深大,出簷深,而且有的前後設廊, ... 於 books.google.com.tw -

#17.第198章寶藏女孩 - 半夏小說

神顏影後馬甲掉得撞大牆》干淨清爽無錯字的文字章節︰ 第198章寶藏女孩在線閱讀。 ... 王導為了省錢,沒買現成的屏風道具。 於 www.banxia.co -

#18.作品案例- 植生牆- 汽車展示間景觀屏風牆 - 寶銳

在您欣賞新車的同時,整片几淨的玻璃落地窗,搭配景觀植物牆,再無西矖的困擾,此屏風牆講究節能,活動式設計,還能讓員工每日運動筋骨推至戶外澆水及讓植物行光合作用 ... 於 www.greenroof.com.tw -

#19.木屏風

木屏風. 如同我們剛才提到的,木作屏風牆是分隔室內區塊的絕佳選擇。 它能襯托你家裡所有的木製家具,像是床,書架,衣櫃。 你還可以在上面擺放裝飾 ... 於 evexynyq.congresotecnologiasostenibilidadpiel.es -

#20.Oa 屏風書架- 2023

限公司-OA辦公系統傢俱屏風配件掛式書架(DS色) 6cm屏風用書架25cm用書架(銀色) 鋁合金四角線槽鋁合金三角線槽鎖牆(整片式,塊式) CD架文件架名片架第一頁上. .書中心設很多 ... 於 buzzed.wiki -

#21.北歐屏風隔斷牆材質解析| 優惠推薦2023年4月 - 樂天市場

推薦您與北歐屏風隔斷牆材質解析相關的搜尋結果,享樂天市場限定優惠,再享天天1%回饋無上限,付款可使用樂天點數、ATM、信用卡、LINE PAY、先享後付、貨到付款等多元 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#22.拯救天才 - 第 70 頁 - Google 圖書結果

他從地上撿了一根樹枝,撥弄了兩下鈴鐺,鈴聲清脆悅 麥可和喬喬走了進去,繞過了一堵屏風牆,面前是一個打掃得十分乾淨的院落,左右兩邊各有一棟房子,前方也有一棟。 於 books.google.com.tw -

#23.墨方簿: 春江花月夜 - Google 圖書結果

一個都不要給我留他的隨從們紛紛應聲「持劍散開「分成兩組「一組搜索左右兩排房舍「一組繞過屏風牆「往牆後的宅院衝去。屋詹上的兩人眼呼呼看著「看得口乾舌燥。 於 books.google.com.tw -

#24.你out了,31款屏風隔斷裝修效果圖,喜歡的可以借鑑- 每日頭條

中式風格的產生來自中國古代的宮廷建築,其精湛的雕刻手法常在隔斷與屏風等家具中體現,中式風格的設計古樸典雅,牆面的處理多用紅木作背景,水墨畫作點綴 ... 於 kknews.cc -

#25.中式电动折叠屏风墙,电动折叠门,文化气息浓郁-哔哩哔哩

中式电动折叠 屏风墙 ,电动折叠门,文化气息浓郁. 金宇嘉业电动隔断厂家. 立即播放. 打开App,看更多精彩视频. 100+个相关视频. 於 www.bilibili.com -

#26.空間感佳的的隔間術: 16 款風格各異的屏風牆 - Homify

如同我們剛才提到的,木作屏風牆是分隔室內區塊的絕佳選擇。它能襯托你家裡所有的木製家具,像是床,書架,衣櫃。你還可以在上面擺放裝飾品,讓屏風 ... 於 www.homify.tw -

#27.【訂製商品】風琴紙牆輕隔間屏風 - 十八紙

風琴紙牆,除去風琴紙的有序線條紋路外觀無任何多餘花紋, 為陳列展示佈置出純粹且有設計感的背景, 風琴紙有著1:40的拉 ... 【訂製商品】風琴紙牆輕隔間屏風|十八紙. 於 shibazhi-taiwan.com -

#28.Amazon 暢銷商品: 最佳屏風

探索暢銷商品中的最佳屏風。 尋找Amazon 居家與廚房暢銷商品中的前100 個最熱門商品。 於 www.amazon.com -

#29.【Hankaro】 歐式壓克力鏡面立體祥雲屏風牆貼(中號尺寸單片)

鏡面壓克力材質的立體牆貼。妝點空間創造個性。讓居家空間多點溫馨多點創意。※此區為中號尺寸下單處尺寸為:45*160cm(單片) 於 www.pcstore.com.tw -

#30.背景牆屏風- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年4月

背景牆屏風價格推薦共916筆商品。還有拍照背景牆、世界地圖背景牆、陶瓷背景牆裝飾。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#31.Aquataiji No:13 水太極水舞屏風牆(居家客廳應用設計篇)

水のダンススクリーンの家の設計Water dance screen home application design水舞 屏風牆 (辦公室設計運用篇)安裝地址:高雄市仁武區八德東路大橘鎮別墅 ... 於 www.youtube.com -

#32.二手屏風出售, 書報架、隔間屏風牆、型錄架 - 591居家/家具

591居家/家具提供台中市潭子區中山路二段二手屏風出售, ♕書報架、隔間屏風牆、型錄架♛,付款運送方式: 1.來店現金交易自取" 2. 於 www.591.com.tw -

#33.漢興辦公家具- 2023 - byre.wiki

文件櫃金庫保險櫃保險箱辦公鐵櫃、置物櫃OA屏風(多種選擇) 公共空間設備機櫃白板玻璃 ... 公司簡介; 線上型錄; oa辦公家具; 屏風、隔間系列; 餐桌/椅系列; 收納系列; ... 於 byre.wiki -

#34.區隔空間的4個簡單好方法| 活用屏風隔間善用家居空間 - IKEA

聰明的收納牆. 用層架組合作為屏風,除了能區隔空間,更能打造充足收納空間。擺放盆栽和裝飾小物,增加視覺 ... 於 www.ikea.com.tw -

#35.高隔間-LOGO牆與玻璃白板-,各類辦公屏風家具 - 拆組達人

高隔間-LOGO牆與玻璃白板. 也因為高隔間具有高度的自由性,從而可以運用此特性,搭配不同的材質,如鋼板、貼皮、貼布、玻璃等,與不同的顏色,與各種類型的招牌模式, ... 於 blog.iegoffice.com -

#36.homify - 16 款讓空間更美麗的屏風牆,你中意哪一個? - Facebook

空間感佳的的隔間術: 16 款風格各異的屏風牆. 厚實的牆面是傳統的隔間方式,然而對於講求開放感的現代家庭來說,能夠在分隔區塊的同時,讓室內依舊開闊寬敞是非常重要 ... 於 www.facebook.com -

#37.【C'est Chic】藍調石牆三片創意實木屏風|潮傢俬 - 特力屋

配送方式:宅配. 【C'est Chic】藍調石牆三片創意實木屏風. ◇ 藝術品味,德國、法國與歐洲同步. ◇ 桐木與楊木,實木質感. ◇ 縷空雕刻,透光的屏面. 於 www.trplus.com.tw -

#38.【潮傢俬】藍調石牆三片創意實木屏風 - MOMO

推薦【潮傢俬】藍調石牆三片創意實木屏風, 縷空雕刻,透光的屏面,復古麻布,凝鍊的品味,楊木合板,自然的木紋momo購物網總是優惠便宜好價格,值得推薦! 於 m.momoshop.com.tw -

#39.多個屏風牆,從此有了玄關與書房!38坪現代宅格局改造

房屋改造1.屏風牆. 由於大門入口位於房子的左半側中央位置,一開門就能看見公領域的活動情況,設計師運用系統 ... 於 today.line.me -

#40.運用簡單屏風牆的設計,同時創造了室內設計空間性、收納性

在韓佳斌設計總監的巧思與打造下,主臥和浴室之間多了一道收納與機能兼具的屏風牆。屏風牆讓單調的空間設計多了層次感,不僅隔出了走道與迴廊, ... 於 www.wus-design.com.tw -

#41.薄型鞋櫃- 2023

... 書台、玄關台、梳妝台、收銀台),以及梳化、餐台餐桌椅組合、屏風、Bar ... 好的上牆孔洞,讓你可以直接將鞋櫃安裝在牆上,節省下許多地面空間。 於 bygone.wiki -

#42.趣聞廣東 - Google 圖書結果

正門進門是一座玲攏剔透的木雕通花套石刻紅花玻璃大屏風。屏風後面是門廳,前邊有一條東西走向的長廊,長廊中建有一座名叫「詩境亭」的半邊亭。西邊是「船廳」,呈畫舫形, ... 於 books.google.com.tw -

#43.林蘭香 - Google 圖書結果

輪流夜間督巡四名:門柝、豫防、牆有茨、韓之廬。應答賓客四名:言有序、言有物、 ... 三間的中一間,靠北有屏風一架,大牀一張。從左邊轉過屏風,出後門便是往愛娘房內去的 ... 於 books.google.com.tw -

#44.【2023實木格柵8大設計】格柵牆、天花板、屏風、門片 - 有木

實木格柵不僅可以區隔空間,也可以遮擋空間中不符合風格卻又無法移除的物品。甚至牆面、門片、屏風、拉門或天花板都可以打造出獨一無二的實木格柵裝潢設計。 於 www.umu.com.tw -

#45.Oa 屏風書架- 2023

限公司-OA辦公系統傢俱屏風配件掛式書架(DS色) 6cm屏風用書架25cm用書架(銀色) 鋁合金四角線槽鋁合金三角線槽鎖牆(整片式,塊式) CD架文件架名片架第一頁上 ... 於 yapvbi.co.uk -

#46.王府勝景 : 北京著名王府的景緻 - Google 圖書結果

清代書房西面有一段西牆,南到牡丹院西廂房的房山角下廂房後廊北頭房山,開一個筒子門,這個院就是正所東面牆的屏風門外。門內有一段假山相隔,西面就是正殿的東房山, ... 於 books.google.com.tw -

#47.雙扇牆屏風貨櫃門C51 客製化 - BIgBoyRoom美式復古工業風家具

雙扇牆屏風貨櫃門C51 客製化 · 付款方式:. 線上刷卡. Web-ATM. 超商代碼. ATM轉帳/匯款. 更多... 送貨方式:. 宅配600元. 現價:22400. 尺寸:. 雙扇門220*150(含框). 數量 ... 於 bigboyroom.com.tw -

#48.別再用水泥隔間了! 屏風讓空間更美更好運用 - 100室內設計

除了木頭、玻璃、鐵件,還有甚麼也能運用在屏風上呢?不管是結合層板展示架的立體屏風,或是搭配空心花磚的屏風牆都是可以植綠的好位置。在屏風上點綴 ... 於 www.100.com.tw -

#49.住得好|鑽石廳大改造!變身日式設計風溫韾家居 - AM730

而牆上的裝飾亦加裝了一些小盆裁,令到家中更有生氣,而走廊兩隻狗狗的布簾,非常趣致可愛,亦令居室更添活潑 ... 日式屏風門/暗門/穀倉門特色你要知. 於 www.am730.com.hk -

#50.「專訪」在明亮與透澈中重拾新生活,新北23 坪灰綠北歐宅

設計師不諱言,本案是在精準控制預算,且遵循主人既有的生活習慣下,一一逐步完成,儘管沒有打掉任何隔間牆,卻大幅扭轉了過往的擁擠感。 Q:請問本案設計 ... 於 decomyplace.com -

#51.A64779 亮面白色隔間屏風牆面隔間櫃 - 旋轉拍賣

在台中市(Taichung),Taiwan 購買A64779 亮面白色隔間屏風牆面隔間櫃~ 木製屏風隔間櫃風水牆隔間牆道具搬家二手家具回收聯合二手倉庫. 於 tw.carousell.com -

#52.北歐屏風鐵藝屏風隔斷牆北歐輕奢客廳餐廳辦公入戶玄關工業風 ...

北歐屏風鐵藝屏風隔斷牆北歐輕奢客廳餐廳辦公入戶玄關工業風簡約鏤空裝飾T【聖誕節交換禮物】-NT$2087至NT$4472的推薦商品價格,還有更多優購生活北歐簡約現代實木入戶 ... 於 www.findprice.com.tw -

#53.二線系統櫃廠商2023 - mjpnews.online

... 廠商公司住家客廳廚房書房衣櫃衣櫥矮櫃吊櫃臥室主臥電視牆電視櫃餐廳 ... 的開放獨立桌系統,直到決定使用OA屏風工作站,因此有以下重點OA屏風 ... 於 mjpnews.online -

#54.【C'est Chic】藍調石牆三片創意實木屏風 - PChome 24h購物

【C'est Chic】藍調石牆三片創意實木屏風- Cest Chic潮傢俬, ◇ 藝術品味,德國、法國與歐洲同步◇ 桐木與楊木,實木質感◇ 縷空雕刻,透光的屏面◇ 復古麻布, ... 於 24h.pchome.com.tw -

#55.屏風牆[da1e]

個人賣場商城- 型男株式會社. 個人賣場商城- Dudubobo. Super 生活館屏風北歐屏風隔斷客廳簡易摺疊酒店辦公室背景牆經濟布藝行動折屏T 交換禮物全館免運. 於 193.233.23.39 -

#56.永和南清宮- 維基百科,自由的百科全書

永和南清宮一樓廟門左側為西元1965年興建該廟時的捐款信眾感謝牆。正面有一屏風,上方掛有友宮及交陪境贈送之感謝狀。右側為服務台、儲藏室及水果沖洗台。 於 zh.wikipedia.org -

#57.高隔間.模塊化牆 - 暉日OA辦公家具

6CM高隔間屏風是隔間用的屏風,它可以取代傳統的隔間方式。 ◇9.5CM系統高隔間豪華預算較高,隔音效果是所有辦公室高隔間效果最好的。 於 www.hz.com.tw -

#58.照壁

照壁. 照壁又可以稱為蕭牆、照牆、照屏、影璧、門屏、屏風等,是建築中的「序言」。是一面面對正門的短牆,為台灣傳統民宅中常見的避邪止煞物,是居住民除邪的代表物; ... 於 nrch.culture.tw -

#59.長恨歌密碼 - Google 圖書結果

「就在那次召見空海時,太上皇想到勤政務本樓牆上的〈蘭亭序〉字跡已淡,遂命空海補之。 ... 軒廳的中央擺著一幅六扇連屏的雲母屏風,上繪青綠山水的長卷。屏風前的地上鋪 ... 於 books.google.com.tw -

#60.屏風牆17 - 原木工坊

屏風牆 17. 以玻璃結合原木造型的牆面設計. 取代一般隔間牆,讓視覺通透創造光影. 更具個性同時豐富了空間. 可拆解的施工法也更靈活了未來的運用. 於 www.wood-house.com.tw -

#61.《玄界》25:銀菊花茶X 雷殛天庭|方格子vocus

靈慈雙目無神。 七層高舊式工廠大樓,地方寬敞但破落簡陋,室內只有一張帆布床,一張摺櫈,牆上 ... 於 vocus.cc -

#62.電影道具出租台北馬拉松2023 - makronew.online

... 道具租借:啟動儀式台租借舞台板租借豆腐沙發組租借屏風租借打卡牆租借帳篷租借會議桌椅租借關東旗租借輸出服務各式活動互動道具租借台北市中山區 ... 於 makronew.online -

#63.屏風(隔間牆) - 分類精選- 2023年4月| 露天市集

屏風 網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。二手玻璃屏風.高180cm*寬120cm. 原價20000二手價2000.自取. 九折日式屏風隔斷格子禪意移動折疊現代 ... 於 www.ruten.com.tw -

#64.自然通透溫潤時尚居家會所 40坪 - MSN

餐廚區部分原為開放式設計,但遵從風水師建議改增設牆體,又冀望光線與綠意能夠悄然引進,於是採取虛實交替的屏風作立面,輔以異材質串接,延續視線的開闊性;無論 ... 於 www.msn.com -

#65.灰机wiki

MMORPG最终幻想XIV的游戏资料站。 为了艾欧泽亚! 於 ff14.huijiwiki.com -

#66.屏風間隔牆 - 阿里巴巴商務搜索

阿里巴巴為您找到25438條屏風間隔牆產品的詳細參數,實時報價,價格行情,優質批發/供應等信息。 於 tw.1688.com -

#67.中國園林文化常識問答 - 第 58 頁 - Google 圖書結果

牆是圍合空間的構件,在園林中有分隔空間和遮擋劣景的作用。按材料和構造, ... 蕭牆又稱「影壁」、「照壁」或「屏風牆」,其作用在於遮擋外視線,防止外人向大門內窺視。 於 books.google.com.tw -

#68.電影道具出租台北馬拉松2023 - jpenw.online

... 道具租借:啟動儀式台租借舞台板租借豆腐沙發組租借屏風租借打卡牆租借帳篷租借會議桌椅租借關東旗租借輸出服務各式活動互動道具租借台北市中山區 ... 於 jpenw.online -

#69.屏風+隔斷牆裝飾客廳 - 松果購物

【居家寶盒】鏤空雕花屏風隔板屏風壁貼背景牆創意隔間玄關門臥室廚房客廳居家裝飾. 95折. $. 26.6 /入. dislike-icon. review-icon 4.6. 980搶購. 於 www.pcone.com.tw -

#70.AquaTaiji No:45 水舞屏風牆 - YouTube

安裝地點:台中市應用範圍,辦公室隔間水舞風水 屏風牆 Office Design and Application of Water Dance ScreenWelcome to call to discuss distribution ... 於 www.youtube.com -

#71.隔間屏風- 優惠推薦- 居家生活2023年4月| 蝦皮購物台灣

你想找的居家生活網路人氣推薦隔間屏風商品就在蝦皮購物! ... 免運☘️歐式屏風隔斷客廳玄關屏風摺疊屏風櫃屏風墻歐美居家裝飾屏風隔間臥室遮擋屏風牆玄關置物架隔間. 於 shopee.tw -

#72.屏風牆的價格推薦- 2023年4月| 比價比個夠BigGo

屏風牆 價格推薦共122筆商品。還有屏風、特力屋屏風、後貼屏風、藝術玻璃屏風、日式屏風。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#73.三德國際股份有限公司Santos Group--活動隔音牆、活動屏風

創立於1900美國威斯康辛州JANESVILLE,採用先進現代自動化專有技術生產銷售活動隔屏及相關產品,目前裝配廠遍佈於美國、澳州、法國、加拿大、英國、墨西哥、荷蘭、 ... 於 www.santosgroup.com -

#74.換紗窗價格– FJL

0-1.5% Rakuten Global Market Association Trade 國際日用品館4. 歷史價格。 5. 【篩窗| 牆門| 推拉門】全套推薦海力DIY... 牆窗/ ... 於 fjl.orared.com -

#75.古城底蘊:千古傳奇的魅力古城 - Google 圖書結果

另一說法是中國受風水意識影響而產生的一種獨具特色的建築形式,稱「影壁」或「屏風牆」。民間有句俗語:「平遙古城十大怪」,其中一條是「房子半邊蓋。 於 books.google.com.tw -

#76.新北蘆洲家具行屏風工廠直營新北中和家具行貴妃椅訂製新北蘆 ...

在選購沙發時一定要跟客廳的裝修搭配,可以根據窗簾的顏色、背景牆色、地板顏色來選擇沙發的相應顏色,一般是選擇相近色或者對比色,客廳色系以不超過 ... 於 blog.udn.com