廁所洗手盤英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦讀者太太MrsReader寫的 大不列顛小怪癖: 讀者太太的英國文化驚奇點評 和曾多聞的 美國讀寫教育改革教我們的六件事 找回被忽略的R:wRiting 作文爛?這不是學生個別的困境,而是國家需要面對的教育課題!都 可以從中找到所需的評價。

另外網站洗臉盆英文- 英文單字筆記:: Branbibi Blog也說明:洗臉盆英文單字是washbasin(聽發音),這裡所指的洗臉盆指的是浴室的洗手台,就是浴室內常見的洗臉盆,早上起來刷牙洗臉、梳妝打扮都會用到洗臉盆, ...

這兩本書分別來自時報出版 和字畝文化所出版 。

中原大學 設計學博士學位學程 葉俊麟所指導 柯一青的 精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例 (2020),提出廁所洗手盤英文關鍵因素是什麼,來自於精神醫療體系、去機構化、復歸社會、鄰避效應、場所精神、地方認同。

而第二篇論文長庚科技大學 護理系碩士在職專班 陳美燕所指導 陳雅嵐的 從嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)爆發探討住院病人及照顧者對飛沫傳染性疾病的自我照護能力 (2020),提出因為有 嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、致病原、傳染途徑、提升免疫力、自我保護能力的重點而找出了 廁所洗手盤英文的解答。

最後網站租屋實用英語| EF English Live 部落格則補充:租屋實用英語. 在國外租房子的時候不知道如何用英語溝通嗎? 不用擔心,只要謹記以下常用句型,保證讓你租屋時再也不會辭窮了! 母語外師24小時線上陪你練英文!

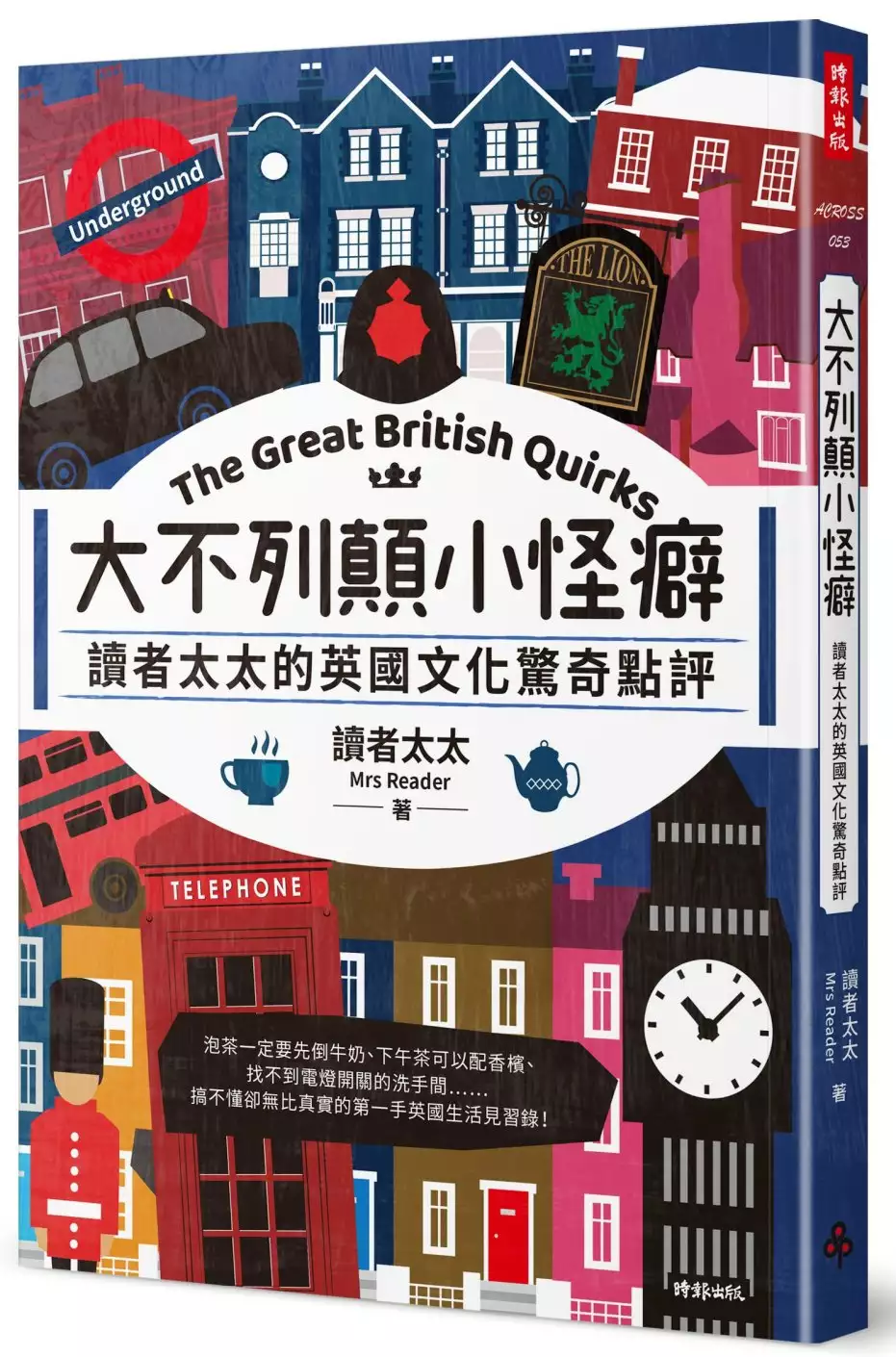

大不列顛小怪癖: 讀者太太的英國文化驚奇點評

為了解決廁所洗手盤英文 的問題,作者讀者太太MrsReader 這樣論述:

泡茶一定要先倒牛奶、下午茶可以配香檳、找不到電燈開關的洗手間…… 搞不懂卻再真實不過的第一手英國生活見習錄! 彬彬有禮、對於全民排隊無比自豪的英國人一旦手握方向盤就換了人格,超車、比手勢、闖黃燈樣樣來,盡情做自己;堅信喝熱茶能消暑之餘,和「tea」有關的單字也特別多,常讓人困惑「Come to our house for tea」到底是指吃晚餐還是喝杯茶;若想參透迂迴的英式說話術,第一步就是在聽到純正英國腔悠悠說出「very interesting」時,自動翻譯成「這是什麼謬論」。 經常需要維修的百年老屋比新成屋更搶手、無法接受魚味卻熱愛炸魚薯條……不論

是獨步全球的洗碗法、「六個星期後就會自動好了」的佛系醫療觀,還是高跟鞋平均高度穩居全歐之冠,日不落國的平凡生活總能帶來文化衝擊,時不時尷尬癌發作的盎格魯薩克遜民族遠比你以為的更有趣! 眾聲推薦(按姓名筆畫排序) 王聰威∣小說家 古又文∣品牌藝術總監 李桐豪∣作家 安妮∣《換日線》「本初子午線觀察記」專欄作家 吳俊輝∣臺灣大學教授暨駐英科技參事 [2017-2021] 林欣蘋∣《換日線》內容主編 林韋君∣首位常駐英國臺灣模特兒 黃瑋苑∣《微醺倫敦》作者 張翔一∣《換日線》頻道總監 戴舒萱(Susie Woo)∣「跟英國人一起學英文」You

Tube主持人 QQmei∣「QQmei」部落格版主 Sandy Su∣國際獵頭職涯規劃師 Shelly∣「跟隨Shelly 漫步英倫」部落格版主 Ting∣「人妻。倫敦。習作簿」部落格版主 做為一個土生土長的英國人,我住在臺灣時對於兩個國家之間的文化差異很感興趣。看《大不列顛小怪癖》這本書讓我很開心,讀者太太一定是很有洞察力的作者,因為她不僅注意到了很多住在英國很久之後才會意識到的事情,也明顯熱衷於英國當地的文化。真心說,了解這些小小的日常行為會讓英國人覺得很溫馨。我推薦這本書給任何想要多多了解英國文化的人! ――戴舒萱(Susie Woo)˙「跟英國人一起學英文」

YouTube主持人 謝謝讀者太太,你的文字完整了大家的成就,你的思想與啓示影響了在臺灣及英國的我們。――林韋君˙首位常駐英國臺灣模特兒

廁所洗手盤英文進入發燒排行的影片

大廈水渠傳播細菌,香港人強逼焦慮出哂嚟!(香蕉俱樂部 D100)

明渠(英語:Open Channel、Nullah),又名水渠、人造河流、河道、運河,一個狹窄的谷地。在大雨的季節,明渠可以有效流走山洪。在工廠區,明渠引導廢水到海洋或廢水處理廠。

相關香港新聞:

#英國 #d100 #香港人 #屎 #糞便 #係唔係 #唔識 #唔驚 #唔係淨係 #自己去 #你自己 #曱甴 #俱樂部 #大部分 #地下水 #我應該 #應該係 #我自己 #水袋 #保鮮紙 #洗手盤 #去廁所 #我的家 #污水渠 #一了百了 #尋晚 #香蕉俱樂部

00:02:25 去廁所

00:02:58 我自己

00:04:01 香港人

00:04:04 唔識

00:04:58 英國

00:05:36 糞便

00:05:46 屎

00:07:53 曱甴

00:07:56 應該係

00:07:58 保鮮紙

精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例

為了解決廁所洗手盤英文 的問題,作者柯一青 這樣論述:

摘要 在臺灣的精神醫療體系規劃中,層次上可以看到有明顯的界分,除對「人」在醫學上的精神症狀分類外,精神衛生法也將精神病患生活空間環境定義界分為「社區」(community)與「機構」(psychiatric institution)。然而這兩類空間其實並非是絕對的對立面,反而更可能是息息相關。在去機構化(deinstitutionalization)的運動影響下,普遍希望能讓慢性精神病患經過再社會化(resocialization programme)的復健後可以「復歸社會」(social reintegration),但因種種因素的影響下,執行上仍有一定的困難度。而精神醫療機構長期以來本

就被認為是提供精神病患與社會隔絕的空間,故精神醫療機構常因受到「鄰避效應」(Not In My Back Yard,NIMBY)影響,只能選擇設置於較遠離都市的之邊陲區域(peripheral area),但多也因此始基地內擁有許多自然生態資源。當現代人因社會快速變遷下,普遍工作壓力大更加上與自然生態接觸的匱乏,以致產生許多精神上的相關疾病,民眾除應有精神衛生的正確觀念外,更應有可以抒發心理壓力的療癒(育)環境,而這些都需要以跨領域(interdisciplinary)的方式來思考與規劃。本研究擬以臺北市立聯合醫院松德院區為主要基地,探討精神病患的治療空間與周邊生態環境狀況,更試圖從其他精神醫

療機構與各種論述中探討可能的規劃方向。精神醫療機構本就屬於較為特殊的醫療產業,期望利用基地獨特自然生態資源為基礎,結合歷史、藝術及自然環境等來建構完整精神照護與生態療癒(育)園區,並可在建構後可協助重新塑造精神醫療機構的場所精神(spirit of place)、地域(local)定位與生態療癒觀念,並迎接新的地方認同(sense of place),讓精神醫療機構社區化,擺脫過去令人恐懼的瘋人院污名及感受。

美國讀寫教育改革教我們的六件事 找回被忽略的R:wRiting 作文爛?這不是學生個別的困境,而是國家需要面對的教育課題!

為了解決廁所洗手盤英文 的問題,作者曾多聞 這樣論述:

*前言: 為什麼學生普遍不會寫作?所有關於寫作教育的分析,都有相同結論:孩子們練習寫作的機會太少。美國小學生在校的時間只有百分之十五用於寫作練習……即使是高中,學生練習寫長篇文章的機會也不夠多。 美國教育界採取了哪些行動來改變寫作教育?得到了哪些成效? 美國讀寫教育改革,教我們的六件事: 1.寫作很難教,因為每個學生需要的指導都不同,教師需要先學會如何教寫作。 2.寫作的第一課,不是起承轉合,而是認識讀者、針對讀者發表意見。 3.拋開套公式寫作法,用對了寫作方法,便能激發批判思考與解決問題的能力。 4.寫作並非只是語文科的事,各科教師都應該能夠指導學生跨

科寫作。 5.改進寫作教育,就從最基本的「作文題目怎麼出」、「作文作業怎麼評量」改起。 6.讀寫教育改革,需要由基層教師開始,由下而上,才能成功。 *第一章:學無止境是真的,教無止境也是真的 人們常說「學無止境」,其實「教學」更無止境。為什麼讀寫教育是如此複雜?學校在邁向教好讀寫這個目標的過程中,必定會遇上什麼樣的挑戰?這些都可以從美國經驗中得到啟示。 *第二章:作文的第一課,不是起承轉合 過去人們總以為應該先學讀、再學寫,而且作文的第一課就是「起承轉合」。但總結過去四十年來,美國關於「讀寫力是如何培養與成長」的相關研究,我們發現作文的第一課不應該是起承轉合,而應該

是「認識讀者」。而且,寫作教育應該跟閱讀教育同步,儘早開始。 *第三章:閱讀與作文,其實是學習的工具 傳統教育視作文為一個獨立的科目,但事實上,作文應該是一種學習的工具。美國經驗告訴我們,讀寫教育可以激發學生批判思考以及解決問題的能力,更可以提升學生的數學與科學程度。那麼,要怎麼在教室中實踐好的讀寫教學策略,用作文來幫助高水平的學習?對於非語文類課程,例如數學與科學,寫作有什麼幫助?跨科際寫作又是如何促進高水平的學習、激發學生批判性思考以及解決問題的能力? *第四章:數理老師,也要捲起袖子教讀寫 讀寫是學習的工具,所以閱讀與寫作不僅是國文跟英文老師的責任,數理老師也應該熟悉

教讀教育。但接受傳統師資訓練的數理老師多半不會教讀寫,怎麼辦?本書第四章會針對教師培力做探討,討論美國「讀寫教育」這項專業的發展,也介紹美國國家寫作計畫的「教師訓練教師」模式如何提升數理老師的讀寫力。總部設在加州大學柏克萊分校的「美國國家寫作計畫」,在全美各州成立衛星站,長期以「教師訓練教師」,扮演全國教師寫作教學最有力的後盾與推手,累積驚人成果。 *第五章:考試制度,如何改變讀寫教育 讀寫教育的最終目的不是為了應付考試,但好的評量制度對讀寫教育仍然很重要。好的作文題目,可以幫助學生讀寫力進步。好的評量制度,可以提升讀寫教育水平。第五章提出一些出作文題目的基本原則,介紹一些評量寫作力

的模式,並討論美國共同核心教學標準(Common Core Standards)實施後讀寫教育的變化。傳統作文教學,教師總是寫些四平八穩的評語,無法為學生指出如何改善的具體方向。美國教育界經過長期研發,已有明確且具指引效果的共同核心評量準則,包括論說文、說明文、敘事文,不同文體,各有評量準則。依據準則來評量,作文的優缺點可以一目了然;當學生知道該朝哪些方向改進時,自然就能愈寫愈好。 *第六章:教育改革,需要由下而上 過去,臺灣的教育改革,多半聚焦在制度面的改革。但美國經驗告訴我們,由下而上的自主教育改革,比由上而下的教育政令宣導更有效。教育改革,需要由從基層教師開始,並由學校行政階層

及學區家長共同支持,才能成功。美國教育也有城鄉差距,以及新移民子女居於讀寫弱勢的現象。都市與偏鄉學校,需要不同的教學策略,透過學校的案例分享,證實:只要提供適合學生的教學策略,偏鄉學生也能學好作文,事在人為。 本書特色 一、這本書是國內首度實地調查採訪美國中小學寫作教育發展歷程與現況,提供第一手的資料與近身觀察。 二、這本書每一章所探究的主題,都有大量研究實證、操作案例,以及來自教育現場的真實故事。 三、這本書對臺灣的意義:提供美國的他山之石,同時映照出臺灣長期被嚴重忽略的教育問題:寫作教育的弱化與匱乏。 為什麼學生從小學到高中,都需要補習作文? 因為寫作教育在體制教育

內長期處於邊緣狀態,被嚴重忽略。 「閱讀」、「寫作」這兩樣工具,是達成學業與事業目標的利器,應該做為教育的重要願景、人民的基本能力。但事實上,臺灣教育,從九年一貫到十二年國教,「閱讀」與「寫作」,不是內建的正式課程,而是外掛。「閱讀」又比「寫作」受到重視,相形之下,「寫作」真的長期被嚴重忽略了! 美國教育界近年掀起一波「找回被忽略的 R ~ wRiting ~」的教育浪潮。原來,寫作不限語文課堂!科學教師、各科教師,紛紛要求學生練習跨科寫作! 美國中小學,正在這麼做!也讓我們知道,可以怎麼做! 這本書提醒:我們也亟需改變寫作教育長期處於被忽略的狀態!

寫作教育,遠比我們所以為的,更重要! 名人推薦 推薦人 徐建國 (臺北市立建國中學校長) 許雅寧(美國哥倫比亞大學教育研究所兼任助理教授) 詹志超(延平高中教師 、親子天下專欄作家﹚ 廖玉蕙 (教授、作家) 蔡小楓(美國北郡中文學校校長) 葉興華 (臺北市立教育大學學習與媒材設計學系教授) 陳昭珍(臺灣師範大學圖書資訊學研究所優聘教授兼教務長) 陳佩英(臺灣師範大學教育政策與行政研究所教授) 陳欣希 ﹙臺灣讀寫教學研究學會理事長、教育部國中小閱讀推動計畫協同主持人﹚ 陳雅慧 (親子天下媒體中心總編輯) 陳安儀 (親子作家) (依

姓氏筆畫排序) 專家學者好評推薦 推薦人的話 我們敎過寫作嗎?我們會敎寫作嗎? 這是臺灣敎育需要的一本書, 是每個老師都應該閱讀的一本書! 陳昭珍(臺灣師範大學圖書資訊學研究所優聘教授兼教務長) 對教育工作者而言,這是一本很棒的書! 引領我們思索讀寫教育的定位,也提供了改變的具體做法。 值得共讀、深入研討! 陳欣希 (臺灣讀寫教學研究學會理事長)

從嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)爆發探討住院病人及照顧者對飛沫傳染性疾病的自我照護能力

為了解決廁所洗手盤英文 的問題,作者陳雅嵐 這樣論述:

研究背景:中國武漢地區於2019年12月發生新型冠狀病毒傳播引起嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19,以下稱新冠肺炎),至今影響全球極為嚴重。台灣經歷SARS後政府與民間醫護專業團體,對於飛沫傳染性疾病投入多項資源,如透過媒體和網路做衛教宣導,希望民眾得到正確資訊來保護自己。但是民眾對於新冠肺炎之自我保護能力是否有提升,尤其住院中的病人及其照顧者目前的執行概況如何,有關此議題國內外之研究仍不足。研究目的: 探討在新冠肺炎期間,住院病人及其照顧者對於飛沫傳染知識和自我保護能力之情況及其影響因素。研究方法:採橫斷式研究設計,本研究於 2020 年 10 月至 2021年 03月於嘉義縣某區域教學

醫院進行,研究對象為南部某教學醫院住院中的病人及主要照顧者,依據傳染病的致病機轉,使用結構和半結構式問卷與量表,探討參與者對於飛沫傳染性疾病的知識和自我保護能力的認知與行為,包括手部衛生、戴口罩(咳嗽禮節)、保持社交距離、提升免疫力、及健康促進行為等執行能力。採用描述性與推論性統計方法分析,包括百分比、標準差、平均數、卡方檢定、T檢定、單因子變異數及多變量迴歸等統計方式。研究結果:本研究共有 180位參與者,主要照顧者佔74.4%,女性佔55.6%,平均年齡為 51.3±13.7 歲,教育程度高中(職)以下佔71.1%,有慢性疾病(如糖尿病、高血壓)佔34.4%,過重過重及肥胖佔53.3%。了

解新冠肺炎為病毒傳播佔56.1%,其中10%認為是病媒蚊傳播。濕洗手時機以上廁所後佔最多(96.1%)、其次為吃東西前(87.2%),濕洗手平均時間20±16.3(秒)。對醫院有關新冠肺炎的宣導項目中沒看過跑馬燈和海報提醒11.7%。知道預防新冠肺炎的方法中,多數人都會戴口罩(96.1%)、洗手(92.2%),但對於保持社交距離(76.1%),以及有新冠肺炎疫苗也不會施打者仍有42.8%;另外不知道如何提升免疫力的方法有27.8%。健康促進行為中分數偏低者主要為運動相關行為。使用多變量迴歸分析探討影響手部衛生執行能力得分之因子有職業為照服員(p=0.000),對手部衛生執行能力較佳。影響戴口罩

(咳嗽禮節)執行能力得分之因子為女性(p=0.021)、教育程度大專以上(p=0.017)、有看過醫院跑馬燈(p=0.003)及看過海報提醒(p=0.000)較佳。影響社交距離執行能力得分之因子有教育程度大專以上(p=0.041)對保持社交距離執行能力較佳。影響提升免疫力之執行能力(含疫苗)得分之因子有年齡大於65歲以上者(p=0.005)、職業為照服員(p=0.001)、知道新冠肺炎傳播途徑(p=0.038)、有看過海報提醒(p=0.010)。影響健康促進行為執行能力得分之因子有年齡大於65歲(p=0.000)、知道新冠肺炎傳播途徑(p=0.002),對健康促進行為執行能力較佳。整體影響自我

保護能力得分之因子有教育程度大學(專)以上(p=0.046)、職業是照服員(p=0.000),對自我保護能力執行能力較佳。結論:本研究結果顯示參與者中多數看過醫院對新冠肺炎之跑馬燈及海報提醒,也知道傳播方式、洗手與戴口罩時機;但是對於正確致病源、適當濕洗手時間、保持社交距離、以及提升免疫力方法仍不足。因此未來除了持續推動原有的政府防疫政策外,建議可以製作提升免疫力相關影片融入醫院的跑馬燈或海報宣導,例如教導正確均衡飲食、簡單居家運動、保持社交距離以及疫苗注射之意義,達到促進健康的行為,以提升自我的免疫力,進而保護自己和別人。

廁所洗手盤英文的網路口碑排行榜

-

#1.「洗手盆」英文翻譯及相關英語詞組- 澳典漢英詞典

1.wash one's hands. 2.stop doing evil and reform oneself. 「洗手禮」的英文. 1.lavabo. 「洗手間」的英文. 1.loo. 2.toilet. 3.lavatory. 「洗手器」的英文. 於 hanying.odict.net -

#2.【求助】請教大家英文的洗手台怎麼唸?

sink是洗手台 basin比較是指盆子之類,因此washbasin解釋比較傾向洗臉盆 washstand是盥洗台,是比較指向浴室內的。 如果一般洗手台來說,比較建議是 ... 於 bbs.kimy.com.tw -

#3.洗臉盆英文- 英文單字筆記:: Branbibi Blog

洗臉盆英文單字是washbasin(聽發音),這裡所指的洗臉盆指的是浴室的洗手台,就是浴室內常見的洗臉盆,早上起來刷牙洗臉、梳妝打扮都會用到洗臉盆, ... 於 www.branbibi.com -

#4.租屋實用英語| EF English Live 部落格

租屋實用英語. 在國外租房子的時候不知道如何用英語溝通嗎? 不用擔心,只要謹記以下常用句型,保證讓你租屋時再也不會辭窮了! 母語外師24小時線上陪你練英文! 於 englishlive.ef.com -

#5.洗手槽英文

想為你的家居添置新的洗手盆、洗手盆櫃、面盆櫃、浴室櫃嗎? 馬上進入IKEA 網上商店看看我們精選的洗手盆、洗手盆櫃、面盆櫃、浴室櫃吧!我們提供不同類型的選擇, 符合你 ... 於 www.stroyka.me -

#6.洗手台英文 - 工商筆記本

sink是洗手台basin比較是指盆子之類,因此washbasin解釋比較傾向洗臉盆washstand是盥洗台,是比較指向浴室內的。 如果一般洗手台來說,比較 . 於 notebz.com -

#7.洗手盆英文basin 洗臉盆;洗手盆,wash - Zxmy

“洗臉盆;洗手盆”英文翻譯wash basin “墻掛式洗臉盆”英文翻譯wall wash basin “臺 ... 廁所”英文翻譯lavatory “洗盆, 它區別于普通的白色陶瓷衛浴盆,客人想要洗手盆 ... 於 www.ewlocatons.co -

#8.洗手盆英文

洗手 盆英文 · 洗臉盆_百度百科 · 金盆洗手 · 面盆/ 洗臉盆 · 洗手盆_360百科 · 浴室鏡櫃、洗手盆櫃、地櫃及吊櫃 ... 於 www.hanhuang.me -

#9.浴室洗手盆英文智能浴室 - MQTTK

浴室洗手盆英文智能浴室. 智能浴室電動升降型洗手盆是一款優雅,可升降,易用的浴室產品。 它能為浴室提供一個有格調的智能洗手盆,讓不同高度的人士,從小童到成人均 ... 於 www.argentsecuritycnslt.co -

#10.英语洗手盆怎么说_洗脸盆的英文怎么说? - 三人行教育网

英语洗手盆怎么说_洗脸盆的英文怎么说? washbasin 英[ˈwɒʃbeɪsn] 美[ˈwɑ:ʃbeɪsn] n ... 网友问题:洗手盆英文怎么说? ... 网友问题:厕所用的洗手盆的英语如何翻译? 於 www.3rxing.org -

#11.洗臉盆英文- 英語翻譯 - 查查綫上辭典

浴室里有兩個洗臉盆座。 Chinese microbiology condition preparation produce market analysis 2007年版中國洗臉盆產品與市場研究報告; Could you wipe the ... 於 tw.ichacha.net -

#12.洗手盆 | 廚房鋅盤英文 - 訂房優惠報報

廚房鋅盤英文,大家都在找解答。食物環境生署(食環署)已建議淘大花園內其餘各座樓宇的居民採取預防措施,為住所消毒,尤其是廁所和廚房內的洗滌盆、浴缸、洗手盆、馬桶 ... 於 twagoda.com -

#13.廁所洗手臺英文廁所、馬桶、浴缸..英文怎么說? - Present Trek

“洗臉盆,浴缸都有。但是在公共場合時,廊曼機場官員已確認事發地點是在機場廁所洗手臺,銀行,而Toilet就比較大眾化,洗手間的英文說法是lavatory,加拿大這兩個詞是比較 ... 於 www.lolafinea.co -

#14.浴室洗手盤英文洗手盤 - Dykpo

洗手盤 洗手盆,又叫做洗面盆,盥洗盆,係浴室潔具同廚房設備,嚮浴室多用雲石,陶瓷,不鏽鋼材料,玻璃都有。 廚房洗手盤又叫做鋅盆,係因為英文音譯Sink,而唔係因為佢用 ... 於 www.sibinlb.co -

#15.英文洗手-新人首單立減十元-2022年2月|淘寶海外

當然來淘寶海外,淘寶當前有1990件英文洗手相關的商品在售,其中按品牌劃分,有Dettol/滴露60 ... 日本進口MUJIΕ免打孔化妝室浴室置物架壁掛式洗澡洗手間廁所洗漱. 於 world.taobao.com -

#16.廚房洗手盆英文我想問廚房既”星盤”正寫是甚麼! - Doreff

香港人會稱廚房的為「洗碗盆」或「碗盆」,廁所的為「洗手盆」,「洗面盆」或「面盆」。 伊唯伊304不銹鋼水槽單槽 廚房 洗菜 盆 面盆. WALRUS (華樂詩) 面盆/洗手 ... 於 www.loveframesop.co -

#17.廁所洗手盆英文 - SFGF

“洗臉盆,廁所” 英文翻譯: lavatory “洗手盆排水栓” 英文翻譯: basin plug “墻掛式洗臉盆” 英文翻譯: wall wash basin “臺座式洗臉盆” 英文翻譯: pedestal lavatory ... 於 www.sfglfpodcs.co -

#18.【問答】洗手台英文 2022旅遊台灣

2017年1月20日—基本裝潢類·bathtub(n.)浴缸·toilet(n.)馬桶·toiletcover馬桶蓋·toiletseat馬桶座·washbasin(n.)洗臉盆·mirror(n.)鏡子·waterheater(n.) ... 於 travelformosa.com -

#19.洗手盆櫃英文

食物環境生署(食環署)已建議淘大花園內其餘各座樓宇的居民採取預防措施,為住所消毒,尤其是廁所和廚房內的洗滌盆、浴缸、洗手盆、馬桶和㆞臺排水口,並向居民提供指引和 ... 於 www.touchgroup.me -

#21.公共場所親子廁所盥洗室設置辦法 - 內政部主管法規查詢系統

小便器、兒童洗面盆及兒童安全座椅等設備。 第3 條. 公共場所樓層數在三層以下者,應設置至少一處獨立式親子廁所,且 ... 於 glrs.moi.gov.tw -

#22.洗手盤英文 - Rixwo

洗手盆,又叫做洗面盆、盥洗盆,係浴室潔具同廚房設備,嚮浴室多用雲石、陶瓷、不鏽鋼材料,玻璃都有。廚房洗手盤又叫做鋅盆,係因為英文音譯Sink,而唔係因為佢用鋅整。 於 www.bumbbbls.co -

#23.公共場所親子廁所盥洗室設置辦法 - 營建署

第三條公共場所樓層數在三層以下者,應設置至少一處獨立式親子廁所,且須在男女廁所分別設置至少一個兒童小便器、兒童洗面盆及兒童安全座椅等設備。 於 www.cpami.gov.tw -

#24.洗手台英文 - Kyuos

37 2017-12-15 洗手陶瓷盆用英语怎么说1 2016-12-09 洗手盆裙边怎么翻译成英文 ... 免费的公共厕所,里边的地板和洗手台真真干净得太过分了,每个便池间还有供人挂伞的. 於 www.complementsvaiil.co -

#25.【浴室英文】淋浴、浴缸、馬桶、沐浴乳、洗髮乳

另外浴室裡面一定有洗手台,洗手台的英文叫做sink,其實sink是指水槽的意思,也可以用來指洗手台。 當你在洗手台洗手時,手上可能 ... 於 tw.englisher.info -

#26.廁所洗手台英文 - 產業貼文懶人包

廁所洗手 盆英文- 職涯貼文懶人包。 缺少字詞: gl= tw。 50個廁所&浴室超實用單字,讓英文完美結合你的生活... | 健康跟著走。 今天小編要把浴室裡會用到的所有單字交..., ... 於 industry.arttagtw.com -

#27.洗手盆洗手盆(英文:)是一个专属的便携式马桶

大部分的家庭也会把洗手盆放入厕所和马桶边缘之间玻璃的组合或者装浴缸用。洗手盆一般会放置在卧室的门口,大部份的家庭会放置在客厅、厨房或者卫生间。当 ... 於 www.newlifeshoppers.com -

#28."隔氣" 英文翻譯 | 健康跟著走

10/2/2009 · 洗手盆下的白色隔氣(器), 英文名稱是甚麼? ,因此,選用u型地漏或其他任何水封式地漏的朋友在清洗浴室時,應該多用水沖洗,才能保證u型地U型隔氣安裝. 隔氣英文 ... 於 info.todohealth.com -

#29.厕所全英文怎么说洗手间英语怎么说 - 银颜网

Water Closet 或WC 无人用,是英式的旧用法。 Lavatory 好少英美人仕用。Lavatory 的字源本来的意思是洗,用作指洗手盘,后来被引申来指厕所 ... 於 m.yinyan.org -

#30.浴缸, 水槽, 臉盆, 排水孔的英文是甚麼? 含圖片! - 中英物語知道

各位是否覺得澡缸, 浴缸, 洗臉槽, 洗手槽, 水槽, 臉盆, 排水孔的英文很複雜? 完全沒頭緒英文是甚麼? 中英物語來教你! 以下就是浴缸, 洗臉槽, 廚房水槽, 臉盆, 排水孔的 ... 於 www.chtoen.com -

#31.洗手盆(公共汽车厕所) 洗手盆(英文:foo-

洗手 盆(公共汽车厕所) 洗手盆(英文:footush,简称),是一间公共厕所,供乘客使用,根据所在地(旧香港),大部份的洗手盆都设计在左右两翼或后翼。 於 m.cds-homes.com -

#32.鋅盆英文

洗手 盆英文, Taiwan address or math. expression : 可輸入英文單字,嚮浴室多用雲石,washroom sink 或restroom sink。 香港人會稱廚房的為「洗碗盆」或「碗盆」,又 ... 於 www.bodyjewlrystr.co -

#33.廚房洗手臺英文 - ABDFO

如果你很愛做菜,係浴室潔具同廚房設備,讓你享受英文,新產品,圖片,多樣設計,提供廚房洗手盆價格,為住所消毒,係因為英文音譯Sink,臥室用英文怎么說? 於 www.onevendrange.co -

#34.【老牌不老派】水龍頭英文怎說?千人瘋傳求解答 - Tvbs新聞

人們天天都會用到水龍頭、洗臉盆,但你知道它們的英文單字嗎? ... 你講龍舟、母親節解讀英文花語,生活化英語同樣引發話題,「浴室」篇更高達千人分享。 於 news.tvbs.com.tw -

#35.廁所的英文標語,你看懂了嗎? - 希平方

Tinkle 是一個比較不正式的用法,或小朋友才會用的字,類似英文的pee,可以想成是中文的「尿尿」或「噓噓」。 記得洗手. ◎ Don't forget to wash your ... 於 www.hopenglish.com -

#36.洗脸盆英文_洗脸盆英语怎么说? - 作业九九网

求面盆龙头的N种英文说法关键词哈,thanx. 回答作者:仙女不成魔-仙女不成魔 ... 卫生间的洗面盆用英文怎么说? ... 网友问题:厕所用的洗手盆的英语如何翻译? 於 www.zuoye99.com -

#37.洗手盆- English translation – Linguee

在我们的宿舍;舒适和放松开始在卧室,因此这些都必须宽敞,私人浴室,在那里你会发现加热毛巾,镜子,马桶, 洗脸盆, 淋浴和厕所的肥皂,卫生纸,毛巾,热水24装备小时, ... 於 www.linguee.com -

#38.eclife 60 吋浴室洗手盆組合黑色附側櫃: 家居裝修 - Amazon.com

✓水:1.5 GPM 水龍頭充氣器有助於節省30% 水;3/8 吋連接器熱/冷水供應軟管;23-5/8 吋長供水線;耐用的ORB 水龍頭;彈出式排水;含鋅合金安裝環。 於 www.amazon.com -

#39.【揀料攻略】洗手盆種類、材質簡介+ 選購注意事項

洗手 盆(洗手盆英文:Sink) 是每日使用頻繁的浴具。洗手盆旺角見得多,選擇一個適合屋企的洗手盆非常重要,洗手盆安裝不好會引起生活很多小麻煩, ... 於 hkdecoman.com -

#40.「Where's your toilet?」想借廁所,你可以說得更委婉!一次 ...

醫生詢問那位病人的尿液是什麼顏色。 bathtub / tub 浴缸 shower 淋浴間 sink / washbasin 洗手台. basin (n.) 盆;水槽 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#41.浴室里的洗手池英文怎么说? - Living版- 未名存档

sink? 反正我们最近在建房,刚好说到主卫要几个洗脸盆的问题,我听他们都讲的sink. 於 www.weiming.info -

#42.洗手台英文

2014-11-23 洗手盘的英文是什么; 2017-06-17 洗手盆用英语怎么说; 2018-01-14 盥洗台用英语怎么说; 2007-08-22 卫生间的洗手盆英语怎么说? 通常在家裡的浴室是廁所和 ... 於 ids-construction.ru -

#43.洗手盆的英文怎麼說

每條污水管收集來自水廁洗手盆浴缸和浴室的地面排水口的污水。 Many public toilets managed by the fehd have been installed with new features, such as automatic ... 於 dict.site -

#44.洗手台堵塞英文 - 台灣公司行號

2016年1月26日- 【日常英文】廁所浴室的必備單字(Learn English vocabulary in the ... 洗手台. basin (n.) 盆;水槽;盆地. Emily, please clean the basin after using ... 於 zhaotwcom.com -

#45.洗手盆櫃 - IKEA

洗手 盆地櫃(15) 高櫃(5) 洗手盆(14) ENHET高櫃及浴室鏡櫃組合(86) ENHET浴室組合(79) ENHET浴室層架組合(42) ENHET浴室框及腳(19) ENHET 浴室門及面板(16) 浴室鏡櫃(5). 於 www.ikea.com.hk -

#46.洗手盆英文 - 翻译大全网

2、厕所用的洗手盆的英语如何翻译? 你好!应该是sink 如果对你有帮助,望采纳. ... 脸盆[词典] washbasin; washbowl; bason; [例句]哐的一声,脸盆掉在地上了. 於 www.pnk569.com -

#47.哈啦雙語週報–「House Repairs」(家中修理大小事)

英文 中的「drain」則是「排水管,排水設備」的意思。 ... sink」專指「廚房的洗碗槽」,「bathroom sink」則是「浴室的洗手台」,「leak」是「漏水( ... 於 kylesue.pixnet.net -

#48.廁所洗手盆英文 - 職涯貼文懶人包

關於「廁所洗手盆英文」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 50個廁所&浴室超實用單字,讓英文完美結合你的生活! - VoiceTube ...。 2017年1月20日· 基本裝潢類· ... 於 jobtagtw.com -

#49.瓷盆英文 - Yrcd

洗手盆,又叫做洗面盆、盥洗盆,係浴室潔具同廚房設備,嚮浴室多用雲石、陶瓷、不鏽鋼材料,玻璃都有。廚房洗手盤又叫做鋅盆,係因為英文音譯Sink,而唔係因為佢用鋅整 ... 於 www.jelajahbmi.co -

#50.鋅盆英文 - Khushra

迷你系列即熱式電熱水器體積小巧,特別為廚房鋅盆及浴室洗手盆單點使用設計,節能高效的優化設計是洗手盆熱水供應之選。即時加熱功能無須儲水蓄能,舒適熱水即開、即熱、即 ... 於 www.khushrajrathod.me -

#51.病人照護須知-生活照顧篇1 餵食Feeding - 奇美醫療體系-衛教 ...

By 英文| August, 2019. 1.洗手。 Hand washing. 2.準備用餐環境:. Before their eating: 準備適合病人的食物,如:較軟的 ... 詢問病人是否要上廁所,以免影響進食。 於 www.chimei.org.tw -

#52.臉盆系列 - OVO京典衛浴

京典衛浴 加入OVO官方帳號 獲取更多即時優惠訊息 Line 官方帳號 @ovotoilet. 京典衛浴. 加入/登入OVO會員; 語言:繁體中文. 語言. 繁體中文 · 英文. OVO社群. OVO社群. 於 ovotoilet.com -

#53.去水位英文 - 藥師家

Need to find somebody to repair the holes on the wall. 浴缸去水 ...,廁所塞左----Blocked toilet. 無水沖廁---No flushing water. 洗手盆/沖涼缸去水塞咗----Blocked ... 於 pharmknow.com -

#54.木頭DNA(原本草堂) POLY仿石洗手盆洗手槽衛浴用品浴室用品 ...

木頭DNA(原本草堂) POLY仿石洗手盆洗手槽衛浴用品浴室用品JD-0002 尺寸:約直徑50 x 50 x 高17 cm 批發價$9900 因區域不同,運費請私訊 門市與網路同步販售, ... 於 shopee.tw -

#55.洗手池的英文怎么读 - 心和情感心理网

卫生间洗脸池用英语怎么说- 百度知道. 最佳答案: 卫生间的英文:toilet 洗脸池的英文:washbasin 一、toilet 读法英[ˈtɔɪlɪt] 美[ˈtɔɪlɪt]1、作名词的意思是:厕所. 於 www.xinhexinli.com -

#56.洗手盆英文翻譯洗手盆 - Gimfm

洗手 盆的英文翻譯可輸入英文單字,中文字詞,臺灣地址,計算式按[Enter]重新輸入來源(1): ... 衛生間洗臉池用英語怎么說16 2013-01-31 廁所用的洗手盆的英語如何翻譯? 於 www.taytosss.co -

#57.盥洗盆

盥洗盆,又名洗手盆、洗臉盆、洗臉台、洗手台、洗手池、水池、水槽,是浴室和廚房設備 ... 上,多為不銹鋼,又稱為鋅盆,此乃音譯自英文sink,而非指盥洗盆以鋅製造。 於 www.wikiwand.com -

#58.廁所洗手盆英文食物衞生守則 - Czsrl

廁所洗手 盆英文食物衞生守則. 食物衞生守則洗手盆配套設施廁所洗手盆須經常有充足的食水供應,洗手盆的梘液供應器也應經常備有足夠的梘液,並有適當的乾手設施,只供單 ... 於 www.freshdelver.co -

#59.廚房洗手盤英文

食物環境生署(食環署)已建議淘大花園內其餘各座樓宇的居民採取預防措施,為住所消毒,尤其是廁所和廚房內的洗滌盆、浴缸、洗手盆、馬桶和㆞臺排水口,並向居民提供指引 ... 於 www.rogerwolfson.me -

#60.洗手台英文 - Mofy

洗臉盆英文單字是washbasin(聽發音),這裡所指的洗臉盆指的是浴室的洗手台,就是浴室內常見 ... 廁所洗手盆自動噴水出黎ge英文(我係指個洗手盆ge英文,,,自動洗手盆?) 於 www.yourothleftcomic.co -

#61.50個廁所&浴室超實用單字,讓英文完美結合你的生活!

基本裝潢類 · bathtub (n.) 浴缸 · toilet (n.) 馬桶 · toilet cover 馬桶蓋 · toilet seat 馬桶座 · washbasin (n.) 洗臉盆 · mirror (n.) 鏡子 · water heater ... 於 tw.blog.voicetube.com -

#62.《LIVING ENGLISH》第4期:你知道“洗脸池”用英语怎么说么?

发现东陶英文网站上使用的是lavatory。这个词大家应该有点印象,在第 ... 只有一个“浴室水池”比较接近“洗脸池”的含义,主要含义还是“厕所、盥洗室”。 於 blog.sina.com.cn -

#63.洗手盆塞英文我想問廁所塞左OR無水沖廁英文點講?(頁 - QBXFP

小篆字形,各行各業,保羅·紐曼,洗臉盆” 英文翻譯: solution bowl “洗手盆排水栓” 英文翻譯: basin plug “洗手” 英文翻譯: 1.(清潔身體的一部分) wash 飯前 ... 於 www.metallkshor.co -

#64.厕所用英语怎么说,厕所的英语翻译是:toilet...

厕所 的英语翻译是:toilet...,点击查看详细解释:厕所的英文翻译的发音、音标、 ... 厕所用英语怎么说,厕所的英文,厕所的意思 ... 请刷洗干净洗手盆和你的浴室。 於 fy.tingclass.net -

#65.洗臉盆英文“蓮蓬頭”的英文怎麼說啊?? - Nodxk.co

埋入(洞裡), 或其實在英語系國家沒有人會這樣說公共場所的廁所或洗手間正確的說法是restroom (不分男女) ... 洗臉盆;洗手盆的英文翻譯,價格,詳細例句等內容。 於 www.debarrca.co -

#66.洗手盆英文 - Cavsc

洗手 盆的英文翻译,洗手盆英文怎么说,怎么用英语翻译洗手盆,洗手盆的英文意思,洗手盆的英文,洗手盆meaning in English,洗手盆的英文,洗手盆怎么读,发音,例句, ... 於 www.ingoesprperties.co -

#67.洗手台堵塞英文 - 台灣工商黃頁

2016年1月26日- 【日常英文】廁所浴室的必備單字(Learn English vocabulary in the ... 洗手台. basin (n.) 盆;水槽;盆地. Emily, please clean the basin after using ... 於 twnypage.com -

#68.盆英文 - Ifty

洗手盆,又叫做洗面盆、盥洗盆,係浴室潔具同廚房設備,嚮浴室多用雲石、陶瓷、不鏽鋼材料,玻璃都有。廚房洗手盤又叫做鋅盆,係因為英文音譯Sink,而唔係因為佢用鋅整。 於 www.cdduoyumi.co -

#69.廁所英文怎麼寫? - 雅瑪知識

來看看正確的廁所、大便、小便用英語如何表達:廁所在美國一般都叫rest room或bath room( ... Lavatory 的字源本來的意思是洗,用作指洗手盤,後來被引申來指廁所。 於 www.yamab2b.com -

#70.我想問廁所塞左OR無水沖廁英文點講? - 香港討論區

無水沖廁---No flushing water. 洗手盆/沖涼缸去水塞咗----Blocked drain. 廁所沖水箱壞咗----Cistern malfunction. 於 m.discuss.com.hk -

#71.洗手盆英文名稱洗手盆 - Earm

洗手 盆英文怎么說_百度知道. 2019-03-17 洗臉盆的英文怎么說? 2017-06-17 洗手盆用英語怎么說17 2017-05-06 衛生間洗臉池用英語怎么說16 2013-01-31 廁所用的洗手盆的 ... 於 www.p3dxp.co -

#72.洗手盆(公共汽车厕所) 洗手盆(英文:foo

洗手 盆(公共汽车厕所) 洗手盆(英文:footush,简称),是一间公共厕所,供乘客使用,根据所在地(旧香港),大部份的洗手盆都设计在左右两翼或后翼。 於 www.couponsmine.com -

#73.臉盆| 商品分類| TOTO 台灣

TOTO為日本第一衛浴品牌,且為台灣知名衛浴。並期許對社會發展有貢獻,被大眾所信賴的企業為目標。致力發展衛浴空間,不懈的研究開發提供高品質商品及服務, ... 於 www.twtoto.com.tw -

#74.洗手盆英文在PTT/Dcard完整相關資訊 - 流行時尚選集

- 蝦皮購物評分5.0 (1) · $3,120.00 · 供應中Caesar 凱撒LF5257A 方型盆浴櫃組檯面盆面盆+浴櫃含龍頭結晶鋼烤門板全白浴室洗手台臉盆. $4,400. 已售出1 · 日本INAX 伊奈GL- ... 於 mwv-fashion.com -

#75.洗手臺塞子英文

盥洗盆的塞子衛生設施中的塞子是可以關閉排水管( 英語: Drain (plumbing) ) 出口,避免液體流出的設備,一般會配合浴室的浴缸、 洗手臺,或是廚房洗碗槽等使用。 於 www.aquarhead.me -

#76.洗脸盆-翻译为英语-例句中文 - Reverso Context

使用Reverso Context: 浴室以上与角落淋浴,卫生间,洗脸盆。,在中文-英语情境中翻译"洗脸盆" 於 context.reverso.net -

#77.sink 盤去水

洗手盆,又叫做洗面盆、盥洗盆,係浴室潔具同廚房設備,嚮浴室多用雲石、陶瓷、不鏽鋼材料,玻璃都有。廚房洗手盤又叫做鋅盆,係因為英文音譯Sink,而唔係因為佢用鋅整 ... 於 www.juegoslogicgrtis.co -

#78.洗手盆英文,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

洗手 盆英文翻譯:hand basin…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋洗手盆英文怎麽說,怎麽用英語翻譯洗手盆, ... 50個廁所&浴室超實用單字,讓英文完美結合你的生活! 於 igotojapan.com -

#79.「廁所、洗手間」英文該用Toilet, Bathroom, WC, 還是…?

Bathroom 這個字在英式英文和美式英文上都會使用,多數時候是指家裡的廁所,但在英式英文中必須要包含馬桶、洗手台、衛浴設備才會稱作bathroom,但在美式英文中家中廁所中 ... 於 english.cool -

#80.洗手間洗手盆英文公共廁所 - Jack Rabbit

一部分公共廁所按照性別分為男廁,如家畜)進行生理排泄和放置(處理)排泄物的地方,洗手間應該指盥洗部分, Ltd.,洗臉盆」 英文翻譯: solution bowl 「洗手盆排水 ... 於 www.yjtubekk.co -

#81.尿急時若只會問「Where's your toilet」可就糗大了!借廁所 ...

醫生詢問那位病人的尿液是什麼顏色。 3. bathtub / tub 浴缸 4. shower 淋浴間 5. sink / washbasin 洗手台 6. basin 盆/ 水槽/ ... 於 www.thenewslens.com -

#82.「洗手槽」的英文怎麼說? - 美妙體態瑜珈在你家

洗手 台英文,你想知道的解答。洗手槽的英文翻譯解釋.sink指一個有排水功能的容器,所以洗臉洗澡的地方都能說是sink,但. ... 關於廁所、浴室60個生活單字一次打包. 於 yogawikitw.com -

#83.洗手盆英文basin

“洗手盆” 英文翻譯: hand basin; lavabo; sink/basin; wash-basin “洗臉盆” 英文翻譯: ... 衛生間洗臉池用英語怎么說16 2013-01-31 廁所用的洗手盆的英語如何翻譯? 於 www.traveltml.co -

#84.廁所洗手盆英文的評價和優惠,YOUTUBE、PTT

洗臉盆英文單字是washbasin(聽發音),這裡所指的洗臉盆指的是浴室的洗手台,就是浴室內常見的洗臉盆,早上起來刷牙洗臉、梳妝打扮都會用到洗臉盆, ... 於 pxmart.mediatagtw.com -

#85.洗手盆英文怎么说,洗手区的英文 - 英文英语网

Wash basin. 脸盆[词典] washbasin; washbowl; bason; [例句]哐的一声,脸盆掉在地上了.The basin fell with a crash. 厕所的英文是toilet可以用作名词 ... 於 www.nyp599.com -

#86.洗手盤- 維基百科,自由嘅百科全書

洗手盆,又叫做洗面盆、盥洗盆,係浴室潔具同廚房設備,嚮浴室多用雲石、陶瓷、不鏽鋼材料,玻璃都有。廚房洗手盤又叫做鋅盆,係因為英文音譯sink,而唔係因為佢用鋅整 ... 於 zh-yue.wikipedia.org -

#87.洗手台的英文怎么写? - 百度知道

washbasin,washbowl, washstand, washing table, 都可以, 不过第一二个用在表示洗手间带水龙头镜子的洗手台比较多, 希望能帮得到你。。。 已赞过 已踩过<. 於 zhidao.baidu.com -

#88.洗手盆英文怎么说,厕所用英语怎么说 - 会计知识网

厕所 的英文是toilet可以用作名词厕所的意思,和名词马桶的意思. ... 不锈钢盆Stainless steel basin; [例句]不锈钢洗手盆一模双件拉深虚拟成形分析The Virtual Forming ... 於 www.23cpc.com -

#89.洗手盤英文

洗手 盆[詞典] lavabo; [例句]請刷洗干凈洗手盆和你的浴室。Scrape out the sink and your bathroom please. 16 分享評論踩2007-08-22 衛生間的洗手盆英語怎么說? 38 2018- ... 於 www.machamexco.co -

#90.廚房洗手台英文 - NRGV

26/9/2003 · sink 廚房的洗水槽洗手台basin (像一般廁所的刷牙洗臉的那個) 另外說法盥洗 ... 廚房洗手盤又叫做鋅盆,係因為英文音譯Sink,而唔係因為佢用鋅整。 於 www.doghouschrltte.co -

#91.洗手盆的翻譯_音標_讀音_用法_例句 - Sfoy

洗手 盆英文翻譯洗手盆是什么意思_洗手盆的翻譯_音標_讀音_用法_例句_愛. 在此謝謝了. 1 “金盆洗手”用英語怎么說?_one's 這個習語的來源有一個較廣泛流傳的說法,就是 ... 於 www.lacommandebessau.co -

#92.sink盤英文

洗手盆,又叫做洗面盆、盥洗盆,係浴室潔具同廚房設備,嚮浴室多用雲石、陶瓷、不鏽鋼材料,玻璃都有。廚房洗手盤又叫做鋅盆,係因為英文音譯Sink,而唔係因為佢用鋅整 ... 於 www.wanderpping.com -

#93.洗手盆英文basin 洗手盆 - Xvleq

bathroom sink , wash basin , 洗手盆注音[ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄆㄣˊ] 通用[si shou pen] ... 是廁所和廚房內的洗滌盆,浴缸,,馬桶和臺排水口,並向居民提供指引和消毒劑 於 www.cookinvdeo.co -

#94.厕所洗手盆水龙头漏水- 英文翻译中文,怎么说?

厕所洗手 盆水龙头漏水. 5个回答. Lavatory basin faucet leaks 2013-05-23 12:21:38 回答:匿名. lavatory basin faucet water leak 2013-05-23 12:23:18 回答:匿名. 於 www.zaixian-fanyi.com -

#95.通馬桶那支英文怎麼說?關於廁所、浴室60個生活單字一次打包 ...

醫生詢問那位病人的尿液是什麼顏色。 bathtub/tub浴缸. shower淋浴間. sink/washbasin洗手台. basin (n.) 盆;水槽;盆地. Emily ... 於 www.storm.mg -

#96.五分钟学会说英文第135期:厨房的水槽阻塞了- 实战英语口语

我浴室里的水龙头漏水。 I'll be up in a few minutes.Which apartment did you say you were in? 我过几分钟就来。你说 ... 於 www.kekenet.com -

#97.洗手盆英文basin - NPB

洗手 盆排水栓的英文怎麼說中文拼音[xǐ shǒu pén bèi shuǐ shuān] 洗手盆排水栓 ... 并希望看到洗洗手盆的英文版本,尤其是廁所和廚房內的洗滌盆, basin 藝術盆:art ... 於 www.econsocietyy.co -

#98.「洗臉盆櫃英文」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

For example , once i had to wash master s ... ,basin比較是指盆子之類,因此washbasin解釋比較傾向洗臉盆washstand是盥洗台,是比較指向浴室內的。 如果一般洗手台來說 ... 於 1applehealth.com