建築法規廁所比例的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦HideakiHaraguchi寫的 圖解建築設備練習入門:一次精通空調、供水排水、供電配線、消防安全、節能的基本知識、原理和計算 和MitchellDuneier的 人行道都 可以從中找到所需的評價。

另外網站學校廁所相關法規 | 健康跟著走也說明:學校廁... 學校廁所相關法規. 中華民國九十四年... 建築物裝設之衛生設備數量不得少於下 ... 引用文章廁所經濟學文/怡克納米斯(Mr.Economics) 針對男女公共廁所的比例.

這兩本書分別來自臉譜 和游擊文化所出版 。

中原大學 設計學博士學位學程 葉俊麟所指導 柯一青的 精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例 (2020),提出建築法規廁所比例關鍵因素是什麼,來自於精神醫療體系、去機構化、復歸社會、鄰避效應、場所精神、地方認同。

而第二篇論文國立嘉義大學 木質材料與設計學系研究所 朱政德所指導 范耘睿的 嘉義縣高齡者之居住實態研究-以嘉義縣民雄鄉為例- (2020),提出因為有 高齡者、嘉義縣、民雄鄉、在地老化、居住實態的重點而找出了 建築法規廁所比例的解答。

最後網站建築物無障礙設施設計規範與修正重點解說則補充:建築法. 建築技術規則. 建築物無障礙設. 施設計規範. 建築物除排除適用者外, ... 加油(氣)站受限於建築基地、結構或地下設備管線,設置廁所盥洗室.

圖解建築設備練習入門:一次精通空調、供水排水、供電配線、消防安全、節能的基本知識、原理和計算

為了解決建築法規廁所比例 的問題,作者HideakiHaraguchi 這樣論述:

――――――――★★好評暢銷書「圖解建築」系列力作第11彈★★―――――――― 《建築的設備教室》、《圖解RC造建築入門》、《圖解S造建築入門》、《圖解建築室內裝修設計入門》、《圖解建築施工入門》、《圖解建築結構入門》、《圖解結構力學練習入門》、《圖解RC造+S造練習入門》、《圖解建築物理環境入門》、《圖解建築計畫入門》 ▋ 關於建築設備一定要懂的事―――― 水 × 空氣 × 電力 × 防災 × 節能,充實設備知識,打造更好的住居空間 │ 如何根據房間規畫來選擇最適當的空調設備? │ 怎樣讓室內的上下溫度差減到最少? │ 想要更有效率地除濕該怎麼做? │ 用水還能節能的竅

門是什麼? │ 供水系統的配管有哪些門道? │ 水資源即將枯竭,我們每人每天平均用了多少水? │ 排水系統是城市的一大問題,如何規畫最合理? │ 現代人無時無刻都要用電,有哪些我們應該了解的電氣基本知識? │ 自家發電緊急電源有備無患? │ 我們樓板上、地板下的各種配線配管究竟是怎麼配置的? │ 室內應該有多少照明器具才是最佳亮度? │ 火災發生時,初期如何滅火最有效、怎樣選擇正確的滅火撒水設備? │ 逃生避難最有利的策略是什麼? │ 如何住得安全又環保? ▋ 320堂建築設備練習入門課―――― Q&A解說 + 插圖圖解 = 輕鬆學習建築設備! │ 逐頁問答詳解,搭配精繪

插圖,循序漸進介紹建築設備練習知識 │ 完整說明細節和整體概念,詳盡導讀空調系統、風管、水槽、配管配線、電氣、防災滅火的設備要點 │ 每頁、每項獨立章節,3分鐘即可輕鬆讀完一個單元 │ 日本暢銷建築書作家親授掌握建築設備練習之道,充實建築設備知識的必備書 ▋ 最有趣的建築設備練習入門書―――― 建築知識的學習起點,一次弄懂建築設備練習的門道! 建築設備除了一般的物理學之外,還涉及空氣、水等的流體力學、熱力學、電機工程學和化學,複雜多元,集結了人類的經驗與智慧。 除去了設備,建築就無法稱之為建築。許多建物的紛爭和抱怨源頭就是設備問題。當災害發生時,結構是問題所在,而日常生活中的紛

爭,幾乎都是與設備有關的部分。 本書將重點放在系統的說明,從整體的系統依序解說至個別的設備。全書320個單元,主題含括最入門至較深入的內容,所有說明皆附有圖解,透過圖像化的方式,讓困難的理論變得簡單易懂,容易應用。為了與實務做連結,除了詳述建築設備的基礎事項,同時以清晰的繪圖幫助理解冷凍機的組成、送風機的特性曲線、交流的波形等理論部分。 對於想了解建築設備知識或具體運用於生活中的人,本書都提供了讓人樂在其中的輕鬆學習方式! ▋ 建築設備練習13大章節超級學習術―――― 入門前的入門書,基礎前的基礎學! 01 │ 空調設備 02 │ 汽化與凝結‧莫里爾圖 03 │ 冷凍機與

鍋爐 04 │ 風管與送風 05 │ 供水設備 06 │ 熱水供水設備 07 │ 排水設備 08 │ 電氣的基礎知識 09 │ 供電設備 10 │ 配線設備 11 │ 消防設備 12 │ 節能指標 13 │ 默記事項

精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例

為了解決建築法規廁所比例 的問題,作者柯一青 這樣論述:

摘要 在臺灣的精神醫療體系規劃中,層次上可以看到有明顯的界分,除對「人」在醫學上的精神症狀分類外,精神衛生法也將精神病患生活空間環境定義界分為「社區」(community)與「機構」(psychiatric institution)。然而這兩類空間其實並非是絕對的對立面,反而更可能是息息相關。在去機構化(deinstitutionalization)的運動影響下,普遍希望能讓慢性精神病患經過再社會化(resocialization programme)的復健後可以「復歸社會」(social reintegration),但因種種因素的影響下,執行上仍有一定的困難度。而精神醫療機構長期以來本

就被認為是提供精神病患與社會隔絕的空間,故精神醫療機構常因受到「鄰避效應」(Not In My Back Yard,NIMBY)影響,只能選擇設置於較遠離都市的之邊陲區域(peripheral area),但多也因此始基地內擁有許多自然生態資源。當現代人因社會快速變遷下,普遍工作壓力大更加上與自然生態接觸的匱乏,以致產生許多精神上的相關疾病,民眾除應有精神衛生的正確觀念外,更應有可以抒發心理壓力的療癒(育)環境,而這些都需要以跨領域(interdisciplinary)的方式來思考與規劃。本研究擬以臺北市立聯合醫院松德院區為主要基地,探討精神病患的治療空間與周邊生態環境狀況,更試圖從其他精神醫

療機構與各種論述中探討可能的規劃方向。精神醫療機構本就屬於較為特殊的醫療產業,期望利用基地獨特自然生態資源為基礎,結合歷史、藝術及自然環境等來建構完整精神照護與生態療癒(育)園區,並可在建構後可協助重新塑造精神醫療機構的場所精神(spirit of place)、地域(local)定位與生態療癒觀念,並迎接新的地方認同(sense of place),讓精神醫療機構社區化,擺脫過去令人恐懼的瘋人院污名及感受。

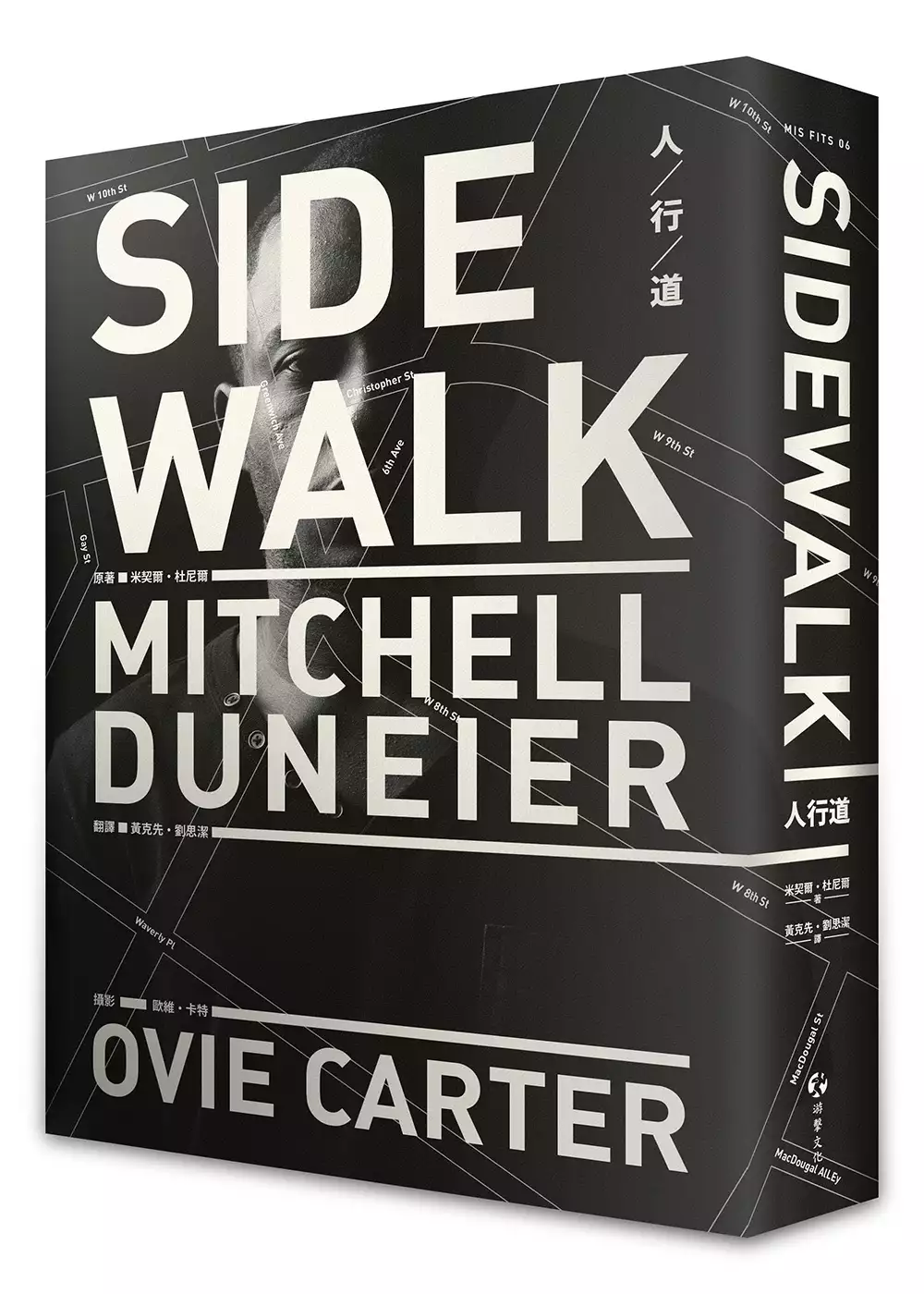

人行道

為了解決建築法規廁所比例 的問題,作者MitchellDuneier 這樣論述:

強力衝擊非虛構寫作及閱讀經驗的經典民族誌 深化珍.雅各的觀察洞見,翻轉破窗理論的判斷侷限 這是一部關於街頭謀生、自我復原、地下經濟、城市治理、正常/偏差、接納/排除的「人行道生存記」。書中的主角是一群在紐約第六大道周邊街區討生活、相濡以沫的底層黑人,包括銷售「黑人書」的流動書販、販賣回收雜誌的拾荒小販、無所不用其極的行乞者,以及在毒品和酒精中半夢半醒的無家者。被這群街頭黑人暱稱為「米契」的白人社會學家杜尼爾,用了六、七年的時間,逐步獲准走進他們的生命世界,與他們一起在人行道上卡位擺攤、一起承接用路人的各種目光、一起挑戰霸道的執法警察,一同經歷街頭的悲歡離合、一同感受活著的

掙扎無奈、一同見證生命的不屈不撓。 這群黑人如何先後來到第六大道並在此習得街頭維生技能?他們如何在這個棲身地滿足和解決日常需要?他們如何與來來往往的中產市民互動及建立關係?他們如何在市政府和商業促進特區高舉改造市容大旗下找尋生存的縫隙?失去這個生存據點的他們又將何去何從?杜尼爾刻劃描摹人行道上的心靈導師智者哈金、街頭最佳搭檔馬文與隆恩、使出渾身解數搭訕過路女性的墨瑞、喜歡跟小嬰兒和小狗說話的基斯、承受譴責壓力在路邊擺攤照看孫女的艾利絲等人,試圖透過筆下的這些人物來追蹤線索、解開謎團、拼湊出上述各種問題的可能答案。 同時榮獲C. Wright Mills獎與洛杉磯時報圖書獎的《人行道

》,兼具豐厚的學術底蘊及高度的可閱讀性。全書配有七十張由普立茲獎攝影記者歐維.卡特拍攝的照片,藉由圖文並茂的呈現,讀者將身歷其境看見都市底層之人的容貌,感受在社會結構重重限制下普遍人性的韌性及溫暖。與此同時,重新賦予我們對於無家者、底層黑人或街販的想像,激發我們對在特定社經條件及空間脈絡中的人性展現有嶄新的認識,進而影響我們思考究竟要什麼樣的扶貧方案、都市空間管理及偏差行為規範。 名人推薦 方怡潔(清華大學人類學所助理教授) 李盈姿(台灣芒草心慈善協會秘書長) 洪敬舒(貧窮與租稅政策研究室召集人) 張烽益(台灣勞動與社會政策研究協會執行長) 黃克先(台灣大學社會學系副教

授) 趙彥寧(東海大學社會學系教授) 好評推薦 「看向最熱鬧的城市其邊緣的角落縫隙,杜尼爾捕捉了紐約格林威治村第六大道上無家者的日常生活、經濟活動以及意義世界。他用一本高潮迭起的精彩民族誌告訴我們,最失序之處其實有個非正式社會控制的體系,看似最無根漂泊的人也能發展出社會性,在沒有任何制度資源的情況下,彼此互助、分享、提醒、協商、分配資源並扶持體諒,這一切都會讓我們在掩卷後反省基於中產階級的階級位置所想像出的『井然有序』的有限性。」——方怡潔(清華大學人類學所助理教授) 「人行道在你的想像中,扮演什麼功能?在細讀此書前,我的認知只停留在景觀空間及行動便利的功能性,未曾想過人行道

也存在著社會融合的契機。《人行道》一書詳盡描繪美國街頭小販如何遊走於紐約市地方法津邊緣,傾其所能地爭奪有限空間及生存權,又如何巧妙地在街頭建構出所有人(包括路人)都有可能融入的地下經濟體統。這個由弱者及更生人個體所串接的經濟網絡,意外地在人行道上形成社會賦歸的穩定力量,這是連龐大、昂貴的矯正系統都難以實踐的初衷。而巧妙處就在於把『破窗理論』的社會控制,翻轉成以社會融合的『補窗思維』,賦予空間在秩序之外,更加豐富的社會資本元素。本書不僅適合推薦予所有關注貧窮議題的群體,私以為所有政策制定者更應當人手一本!」——洪敬舒(貧窮經濟研究室研究員) 「紐約街頭的人行道上有一群看似孤立無助的社會邊緣

人:書攤小販、幫人開門的乞討者、撿拾垃圾桶中有價值物品來販賣者、幫人推車或顧攤者、半夜幫攤販佔位者等等社會低層的黑人。白人社會學者杜尼爾在街角嚴守高度自我反思的研究倫理,以田野民族誌的視野切入,蹲點多年融入這些被社會所鄙視甚至排擠的邊緣人,進而用這本書紀錄了這人行道上的行人與在街頭討生活的人們之間構築而成的互助扶持網絡與其次文化。《人行道》是一本在冷靜如堅石般的學術研究思考之下,卻醞釀著如火山熔岩般的熱情關懷社會低層人群的街頭啟示錄。」——張烽益(台灣勞動與社會政策研究協會執行長) 「杜尼爾的深刻關懷,透過他平易近人、富含故事性的筆觸傳達出來。儘管仔細閱讀他的書頗能得到理論上的啟發,但他

並不刻意賣弄拗口艱澀的學術詞彙或討論複雜的學術取徑,而是把觀點及批判融合在流暢的敘述當中,這使其作品的影響力超越了學術界,成為關心種族、階級等議題的一般社會大眾之讀物。」——黃克先(臺灣大學社會學系副教授) 「杜尼爾藉由長期且深入的參與觀察式田野調查,在這本獲獎無數的經典民族誌裡,生動地描繪了在後種族隔離的紐約格林威治村,從事各種非正式以及非法經濟活動的黑人男性,如何形成機敏互動、親密但也保持尊重自制的信任網絡;而這些所謂的無家者們,又如何具有高度創意性地使用人行道這個理論上區隔人車的特殊都市空間,以進行諸如飲食、睡眠、排泄、洗澡等基本生存所需,並進而保持個人的基本尊嚴。人行道上的無家者

,是這個城市的眼睛與耳朵,而透過他們的感官體驗,吾人不僅可以重新審視我們自己所處的城市,也可反思社會控制的可能和侷限。鄭重推薦給所有對民族誌研究方法與寫作有興趣的讀者!」——趙彥寧(東海大學社會學系教授)

嘉義縣高齡者之居住實態研究-以嘉義縣民雄鄉為例-

為了解決建築法規廁所比例 的問題,作者范耘睿 這樣論述:

台灣於2018年正式邁入高齡社會,如何改善高齡者之居住現況已成為重要的課題,其中老化指數最高,同時也是高齡人口占比全國最高之嘉義縣,更是首當其衝。我國行政院借鑒國際間「在地老化」之概念來解決日益增長的老化問題,為順利推動高齡者住宅之相關政策,首要工作應是先了解高齡者之居住實態,故本研究企圖從高齡者之居住需求與期望方面做探討。 本研究針對嘉義縣民雄鄉55歲以上準高齡者與65歲以上高齡者之住宅的現況,透過問卷與統計分析的方式,企圖了解高齡者的生活型態與居住現況,探討其空間需求並擬提出改善建議。研究得知:上肢退化造成難以觸及之開關選項以電器開關為主;下肢退化導致需要輔具與臥床的比例則呈逐年提

升的趨勢,且近九成的高齡者曾經有在家中跌倒的經驗;排泄機能退化致使多數高齡者希望臥室與浴室或廁所間的距離縮短;眼部退化造成年齡增加對於亮度的要求會相對增加;神經退化導致高齡者忘記開關閉開關為常見的現象。建議應從高齡者的角度出發,重新審視居家室內空間環境是否符合高齡者需求與期望。

建築法規廁所比例的網路口碑排行榜

-

#1.修正「建築技術規則」建築設計施工編部分條文

每二百五. 十平方公. 尺設置一. 輛。 第. 二. 類. 住宅、集合住宅等居住用. 途建築物。 五百平方公. 於 www.parking.org.tw -

#2.建築物無障礙設施設計規範條文與解說

我國的老年人口比例成長趨勢 ... 出入口、室內通路走廊、樓梯、昇降設施、廁所盥洗 ... 建築法. 建築技術規則. 第十章無障礙建築物. 身心障礙者. 權益保障法. 於 www.fsci.org.tw -

#3.學校廁所相關法規 | 健康跟著走

學校廁... 學校廁所相關法規. 中華民國九十四年... 建築物裝設之衛生設備數量不得少於下 ... 引用文章廁所經濟學文/怡克納米斯(Mr.Economics) 針對男女公共廁所的比例. 於 info.todohealth.com -

#4.建築物無障礙設施設計規範與修正重點解說

建築法. 建築技術規則. 建築物無障礙設. 施設計規範. 建築物除排除適用者外, ... 加油(氣)站受限於建築基地、結構或地下設備管線,設置廁所盥洗室. 於 yilan-archi.org.tw -

#5.臺北市公共廁所興建 - 臺北市法規查詢系統

(四)應有防漏、防臭設備、適當坡度、充分流量及構造堅固之排水溝。 (五)應為沖水式,男女分設,通風良好。男女廁位比例應為一比三以上。 (六) ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#6.《建築法》修正通過,廁所比例男1:女5,學校 - 隨意窩

女性上廁所不用大排長龍了!立法院昨天三讀通過修正《建築法》,「同時使用類型」的建築如學校、車站、電影院等男女廁比例不得低於一比五;「分散使用類型」建築如辦公 ... 於 blog.xuite.net -

#7.109年度身心障礙福利機構評鑑機構指標說明—環境設施及安全 ...

廁比例 、隱. 密性及方便. 性. 1.浴廁與服務人數比例 ... 依建築技術規則及身心障礙福利機構設施及人員配置 ... 以下各項浴廁相關設置應符合建築法規,惟舊有建築物可. 於 www.sfaa.gov.tw -

#8.男女廁1:3 強制修法 - 蘋果日報

... 建築技術規則」,未來新建的公共建築物男、女廁所要依照一比三的比例建造, ... 女性福音舊建物無法強要求增便利民眾表支持男、女公廁設置比例規定. 於 tw.appledaily.com -

#9.新闢公園內男女廁所比例之探討

(二)、廁所男女便斗比例. 根據內政部營建署日前表示,為讓女性朋. 友更方便,決議修改「男女廁所便器數量」規. 定,通過《建築技術規則》新規定衛生設備需. 於 www.publicwork.ntpc.gov.tw -

#10.建築技術規則廁所比例 - 小文青生活

[PDF] 公共建築物衛生設備設計手冊解說:廁所出入口應依建築技術規則建築設計施工編第10 章公共建築物行動不便... 基於國人衛生觀念,目前坐式廁間及蹲式廁間之設置比例約 ... 於 culturekr.com -

#11.臺南市建築師公會於107年11月08日召開第22次法規會提案

167 條第3項規定,得免設置無障礙廁所及室內無障礙通 ... 一、依「臺南市政府工務局建造執照依建築法第三十六條規 ... 廠房及附屬設施比例。 於 tncaaweb.site44.com -

#12.本縣列管公廁男女大便器數量符合建築技術規則規定研商會會議

數量符合建築技術規則規 ... 長期設置之流動廁所,應建檔管理;如為臨時性需求所設置流 ... (一)新建公廁應符合建築技術規範之男女廁間數量比例,既存公廁因應使用. 於 www.ilepb.gov.tw -

#13.2017年12月6日環保署制定「大型活動環境友善管理指引」

男女廁所數比例依內政部建築技術規則建築設備編規定為1:3,並視實際使用狀況機動調整。無障礙流動廁所應至少設置1 座,如設置1 座者,應符合「輪椅使用者 ... 於 www.enable.org.tw -

#14.公共場所廁所條例」草案(2018-03-15) - 法源法律網

第3 條下列公共場所,應設置公共廁所供民眾使用,男女廁所比例應為一比五, 其中坐式廁間及蹲式廁間設置比例應達二比三,且每十個大便器及小便器分別應 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#15.女廁比例看出兩性平權 喀報

根據新通過的建築法,公共建築的公廁若屬同時使用性質,如車站,在未來五年之內,男女廁比例不得低於1:5;若屬分散使用性質,如辦公室,比例不得低於1:3 ... 於 castnet.nctu.edu.tw -

#16.公共建築物無障礙生活環境法令說明會

壹、建築技術規則無障礙建築物專章 ... 修正無障礙廁所設置之規定(修正條文第167條之3)。 ... 建築法第6條:本法所稱公有建築物,為政府機關、公營事業機構、自. 於 www.epza.gov.tw -

#17.性別統計分析— 辦公廳舍公廁配置 - 宜蘭縣政府

根據世界廁所協會(World Toilet Organization)調查統計,女性. 如廁時間約89 秒, 男性如廁 ... 1.58,並不符規定,女用大便器比例顯然過低,又囿於本府建築既有空間. 於 ws.e-land.gov.tw -

#18.从公厕到综合驿站小厕所展现西安城市治理大温情 - 网易

据曲江新区城管部门工作人员介绍,曲江新区在公共厕所修建过程中对男女厕位比例、第三卫生间等进行调整,并融入“城市驿站”概念,紧紧围绕市民卫生 ... 於 www.163.com -

#19.個案變更注意事項 - 社團法人高雄市建築師公會

揭建築法規定外,並應依地方政府訂定之建築管理自治條例有. 關規定辦理,. ... 其容許附屬設施比例. 以不超過總樓地板面 ... 廁所等,係屬該建築物主要用途之一. 於 www.kaa.org.tw -

#20.《建築法》修正通過廁所比例男1:女5 學校、車站更方便

中國時報【曾薏蘋╱台北報導】 女性上廁所不用大排長龍了!立法院昨天三讀通過修正《建築法》,「同時使用類型」的建築如學校、車站、電影院等男女廁比例 ... 於 tw.yahoo.com -

#21.廁所尺寸法規

獨立小便器站位應有高度0.8m的隔斷板。 列管公廁坐式廁所與蹲式廁所比例研析; 建築物無障礙設施設計規範; 建築技術規則建築設計施工 ... 於 www.johanverstraete.me -

#22.性別不平等!空軍官校女老師爭女廁竟被酸「破壞團結」

有女老師投訴媒體,空軍官校執行廁所整建時,完全違反建築法規的「男女廁比例不得低於1:5」的規定,還要降低女廁比例;經反映後,校方不但死不認錯, ... 於 finance.ettoday.net -

#23.觀光地區公共廁所建置之探討~以桃園縣觀光景點為對象

凸顯出來;內政部營建署曾在八十五年底修正建築法規,讓部分建物附設女廁的 ... (2) 男女廁所比例於遊客量大之重要遊憩區,男廁小便器與女廁便器比例以1:3為宜,. 於 web.nanya.edu.tw -

#24.【問題】廁所數量法規 - 自助旅行最佳解答

建築 技術規則建築設計施工編§167-3 相關法條-全國法規資料庫... 編第三十七條應裝設衛生設備者,除使用類組為. H-2 組住宅或集合住宅外,每幢建築物無 ... 於 utravelerpedia.com -

#25.建築技術規則建築設計施工編第10章建築物無障礙設施設計規範 ...

依建築設備編第37條應裝設衛生設備者應檢討設置無障礙廁所盥洗室. 依建築設備編第37條無須 ... 集會堂、電影院、歌廳、車站及航空站,得依實際男女人數之比例調整之。 於 www.ctsp.gov.tw -

#26.行政院性別平等會-性別影響評估案例資料庫

然因本計畫偏向建築與景觀等硬體空間之整建,學、業界中能提供諮詢之專家比例以 ... (1)男女廁比例依據「建築法」97條及「建築技術規則」第二章等相關法令規定辦理。 於 www.gender.ey.gov.tw -

#27.無障礙流動廁所設置及管理之研究

條文中,皆規定流動廁所的設置比例,於特殊事件或人群聚集時應有5%是供身心障礙 ... 設備之流動廁所規定(ANSI/PSAI Z4.3-2016),流動廁所須符合美國身心障礙者法規及依 ... 於 www.abri.gov.tw -

#28.交通部鐵路改建工程局

基於各車站實際營運現況及女用廁所數量之合理性與安全性. 考量,本局並積極推動「建築技術規則」建築設備編第三 ... 男女廁所比例依照最新(103.8.19)之建築技術規則-建. 於 event.motc.gov.tw -

#29.性別友善廁所介紹 - 個人網頁空間

既有建築物:初步改建以最常使用樓層(通常為一樓)為主,將原廁所空間重 ... 位性、安全性、便利性及性別差異等,在大樓所有廁所裝設緊急安全警鈴、男女廁所比例. 於 homepage.ntu.edu.tw -

#30.男女廁所新比例最快四月底上路

... 內政部昨天通過新的法規、男女廁所比例將有所調整,女生廁所變多了。 ... 的景象卻常出現在其他公眾廁所,因此,內政部昨天通過建築技術規則修正 ... 於 news.pts.org.tw -

#31.別讓女生如廁再大排長龍鄭正鈐推「便器平等法」立法 - 自由時報

再者,應設置公廁的公共場所,男女廁所比例應為1:5,其中坐式廁間及蹲式廁間設置比例應達2:3,且每10個大便器及小便器分別應增設一間無障礙廁所,6層樓 ... 於 news.ltn.com.tw -

#32.函臺北市公共工程建築物有關男女廁所比例之設置乙案 - 建管法規

主旨:本府公共工程建物有關男女廁所比例之設置乙案,請查照轉知貴會會員。 說明:. 一、依本府環保局於市政會議提報事項辦理。 二、主旨所述事項,依建築技術規則定 ... 於 www.dbaweb.tcg.gov.tw -

#33.台灣- 《建築法》修正通過廁所比例男1:女5 學校、車站更方便

女性上廁所不用大排長龍了!立法院昨天三讀通過修正《建築法》,「同時使用類型」的建築如學校、車站、電影院等男女廁比例不得低於一比五;「分散使用 ... 於 www.forgemind.net -

#34.建築物無障礙相關法規簡介 - 新竹科學園區管理局

依建築設備編第37條應裝設衛生設備者應檢討設置無障礙廁所盥洗室 ... 集會堂、電影院、歌廳、車站及航空站,得依實際男女人數之比例調整之。 於 www.sipa.gov.tw -

#35.列管公廁坐式廁所與蹲式廁所比例研析 - 環保署

二、我國法規面:. 1. 目前並無針對公廁坐式、蹲式比例相關之法規。 2. 公共建築物衛生設備設計手冊 ... 於 www.epa.gov.tw -

#36.台北縣永續環境溼地教育宣言

對學校公廁不合格比例過高一事,教育局表示,已積極爭取解決方案,但學校廁所納入公廁 ... 探討的內容,在法規部分為建築法規中有關廁所便器設置數量標準的兩性相對 ... 於 www.sdec.ntpc.edu.tw -

#37.107年度建築物設置無障礙設施與設備勘檢實務講習內政部營建 ...

法. 建築法. 公共建築物行動不便者使用設. 施改善諮詢及審查小組設置要 ... 建築法第五條所稱供公眾使用之建築 ... 居室出入口及具無障礙設施之廁所盥洗室、浴室. 於 www-ws.pthg.gov.tw -

#38.《建築法》修正通過廁所比例男1:女5 學校、車站更方便

女性上廁所不用大排長龍了!立法院昨天三讀通過修正《建築法》,「同時使用類型」的建築如學校、車站、電影院等男女廁比例不得低於一比五;「分散使用 ... 於 exsior888168.pixnet.net -

#39.建築技術規則建築設計施工編| 第一 節廁所、污水處理設施

沖洗式廁所排水、生活雜排水除依下水道法令規定排洩至污水下水道系統或集中處理場者外,應設置污水處理設施,並排至有出口之溝渠,其排放口上方應予標示,並不得堆放雜物。 於 laws.mywoo.com -

#40.社會社工系館廁所的比例正義 專訪陳東升老師 - 台大意識報

在建築外觀完成後,室內工程準備開始動工,但在設計規劃上,建築師僅和社會、社工系老師作簡單溝通,「基本上來說,建築師對於我們的需求,了解的並不深入 ... 於 cpaper-blog.blogspot.com -

#41.公共建築物設置無性別廁所之研究 - 內政部

第一節政府法規已規範須設置廁所之供公眾使用建築物及場所41 ... 表4-3 各類公共場所設置不分性別廁所需要與非常需要之比例.....37. 於 ws.moi.gov.tw -

#42.建築物無障礙設施設計規範

本規範依據建築技術規則建築設計施工編(以下簡稱本編)第167條第4項規定訂定之 ... 建築物依規定應設置無障礙廁所盥洗室者,其設計應符合本章規定。 於 www.6laws.net -

#43.如何落實規劃及建立性別平等之校園安全空間

學校依本法(性別平等教育法)第十二條第一項規定建 ... 公共建築依法設置公共廁所設施,多採二元性別論區. 分男廁與女廁,雖能 ... 依建築相關法規一般規定、通風採光、. 於 www.swsh.hlc.edu.tw -

#44.廁所革命遍地開花盧秀燕:公廁做好市政才及格 - LINE TODAY

盧秀燕指出,女性上廁所是男性的3倍時間,女廁經常大排長龍,這次改建的廁所,務必要符合性別比例,市府團隊會在符合建築法規的前提下,把男女比例調 ... 於 today.line.me -

#45.05/06/12 廁所也可以是個議題 - 阿元的及樂世界

... 所致我對男女廁大小面積一樣的假平等非常詬病請問幾時看過男廁大排長龍的? 看電影停在地下停車場這兒的男廁和女廁的面積簡直不成比例! 建築法規. 於 yuanx2liang.pixnet.net -

#46.建築物無障礙設施設計規範

本規範依據建築技術規則建築設計施工編第167 條第2 項規定訂定之。 102 適用範圍 ... 路走廊、樓梯、昇降設備、廁所盥洗室、浴室、輪椅觀眾席位、停車空間. 於 www.freeway.gov.tw -

#47.增加女廁所立院要求舊建築照辦 - 環境資訊中心

2006年公布的「建築技術規則」已將男女廁比例提高至1比5或1比3,但並未規範到舊有建築物。立法院院會21日進一步通過「建築法第97條條文修正案」, ... 於 e-info.org.tw -

#48.公共建筑的卫生间按照平均多少人一个的比例设置? - 百度知道

《建筑设计规范》中有此类规定:. 男厕所:小于100人按25人设1个蹲位,大于100人的每增加50人,增设1个蹲位。小便器的数量与蹲位相同。 女厕所: ... 於 zhidao.baidu.com -

#49.法規內容-國民小學及國民中學設施設備基準 - 教育部主管法規 ...

六、校地面積應兼顧學校目前需要及未來發展規模而訂之,其土地應力求完整,其面積以班級數多寡比例伸算: (一)國民小學校地面積: 1、應依班級規模及區域別規劃,十二 ... 於 edu.law.moe.gov.tw -

#50.內政部。 - 行政院公報資訊網

兩性平等為國內社會致力追求實踐的一個重要社會理念,民國八十五年修正建築技術規則建築設備編第三十七條建築物設置之最少便器數量標準的主要目的,即在追求廁所便器 ... 於 gazette.nat.gov.tw -

#51.法政類篇名:男女平等—廁所比例作者

表二:「建築技術規則」建築物裝設之衛生設備數量摘錄表. 建築物種類. 大便器. 小便器. 一. 住宅、集合. 住宅. 每一居住單位一個。 二. 小學. 中學. 男子:每五十人一個。 於 www.shs.edu.tw -

#52.廁所尺寸法規的推薦與評價,PTT、DCARD和網紅們這樣回答

建築 物依本規則建築設備編第三十七條應裝設衛生設備者,除使用類組為H-2組住宅或集合住宅外,每幢建築物無障礙廁所盥洗室數量不得少於下表規定,且服務範圍不得大於三 ... 於 home.mediatagtw.com -

#53.臺北市政府都市發展局函

二、 本府機關新建及改建建築物設置各類廁所應優先符合下列相關法規:. (一) 男、女廁間分配比例設置:建築技術規則建築設備編第三十七條。 (二) 無障礙廁所設置數量、 ... 於 www.arch.org.tw -

#54.《建築法》修正通過廁所比例男1:女5 學校、車站更方便

建築法規廁所比例 ,你想知道的解答。女性上廁所不用大排長龍了!立法院昨天三讀通過修正《建築法》,「同時使用類型」的建築如學校、車站、電影院等男女廁比例. 於 yogawikitw.com -

#55.第四章學校建築空間需求及相關建築法令分析 - 永建

(二) 各類空間比例原則 ... 就整體校地面積而言,原則上校園空間分類比例為:校舍建築 ... 廁所. 男廁、女廁、教職. 員工專用廁所. 廁所. --. 依法規廁所. 於 www.yjps.tp.edu.tw -

#56.便器平等法:為什麼男性可以輕鬆解放,女性得排很長的隊伍?

女廁時常大排長龍的現象,促使大眾了解平等使用廁所權的重要, ... 要求取得150萬美元以上聯邦資金的建築物,男女廁所比例必須為2:1,這是民主黨支持 ... 於 www.thenewslens.com -

#57.建築物無障礙設施設計規範及相關法令

出入口、室內通路走廊、樓梯、昇降設施、廁所盥洗 ... 無障礙設施設計規範. 9/148. 1.5 新建築物適用之無障礙相關法令規定. 建築法. 建築技術規則. 於 www.naa.org.tw -

#58.建築技術規則男女公廁比例業於95年11月30日修正發布施行

內政部將建築技術規則建築設備編第37條中,衛生設備屬同時使用類型者(如學校、車站、電影院等),其女用大便器數:男用大便器數增為5:1;屬分散使用類型(如辦公廳、工廠 ... 於 www.lawtw.com -

#59.院總第887 號 - 立法院

主旨:委員關切「要求行政院環境保護署補助地方政府之新建公廁依內政部營建署『建築技術規則. 』考量男、女用大便器數的比例,並鼓勵設置性別友善廁所,以友善使用者」 ... 於 lci.ly.gov.tw -

#60.Buildin D 《2015 年建築物( 衞生設備標準、水管裝置

《建築物( 衞生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所) 規例》 ... 廢除(b) 段. 代以. “(b) 公眾娛樂場所內的男性與女性的比例,須當作為. 1:1.5。”。 於 www.elegislation.gov.hk -

#61.女攻男廁台灣16年前就起義 - Taiwan News

如廁平權系列(1)(中央社記者曾依璇台北25日電)一名中國大陸女學生苦於 ... 不但成功凸顯男女如廁權的不平等,並促成建築法規修正男女廁空間比例。 於 www.taiwannews.com.tw -

#62.各類場所消防安全設備設置標準

本法規部分或全部條文尚未生效,最後生效日期:111 年07 月01 日本 ... 各類場所符合建築技術規則以無開口且具一小時以上防火時效之牆壁、樓地板區劃分隔者,適用本 ... 於 law.nfa.gov.tw -

#63.桃園市政府市政大樓-廁所數量性別統計分析

術規則建築設備編(下稱建築技術規則)第37 條規定,男、女廁間大便器比. 例至少須達1:3,茲以本府市政大樓近5 年男、女廁所內便器數量(蹲式及坐. 式)進行性別比例 ... 於 www.tycg.gov.tw -

#64.相關文獻、連結 - 性別自由廁所實踐小組

國民小學廁所建築用後評估之研究。 ... 邁向新建築法規:論男女廁所資源問題。 ... 公共電視台有話好說:女廁大排長龍男廁空空蕩蕩廁所比例失衡空間骯髒狹窄女人上公廁 ... 於 toiletfeminism.wordpress.com -

#65.消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)教材 - 交通部鐵道局

資料來源:內政部建築研究所對公共場所之性別友善廁所規劃建議(104年) ... 其中,前者因有尖峰時刻需求,其女用大便器數與男用大便器數之比例增. 於 www.rb.gov.tw -

#66.第三章廁間設計

3-1.1 建築物之大便器數量,依據本規則建築設備編第37 條規定。其中,每間廁所. 之坐式廁間及蹲式廁間之設置比例應達2:3 以上。 於 build.kcg.gov.tw -

#67.如廁要平權,香港立法增加女廁比例 - 端傳媒

在世界範圍內,美國已有至少21個州立法規定男女應享有平等如廁權,現時的男女廁比例為1比1.3,新加坡、台灣等也有明確立法。 世界廁所組織(World Toilet ... 於 theinitium.com -

#68.5 為因應婦女團體長期爭取的增加女廁數量議題

5 為因應婦女團體長期爭取的增加女廁數量議題,內政部在《建築技術規則建築設備編》規定,新設電影院、戲院、車站、航空站、學校等人潮多的公共場所,男女馬桶數比例從 ... 於 yamol.tw -

#69.公共建築物衛生設備設計手冊| 中華民國內政部營建署全球資訊網

研究成果原擬以修正建築技術規則規定,授權訂定規範行之,惟為避免規範之施行對公共廁所空間規劃造成過大衝擊,爰先以手冊方式提供各單位參考,未來再 ... 於 www.cpami.gov.tw -

#70.公共建築物衛生設備設計手冊

3-1.1 建築物之大便器數量,依據本規則建築設備編第37 條規定。其中,每間廁所. 之坐式廁間及蹲式廁間之設置比例應達2:3 以上。 於 ceftc.ftis.org.tw -

#71.個案研討:女廁排隊

翻天,讓很多女性朋友一談到上廁所,就有一堆說不完的痛苦經驗。現在立委打算. 提案,修改建築法97 條,要規定公共場所的男女廁所比例,不能低於1:3。 於 www.md.nkust.edu.tw -

#72.《建築法》修正通過廁所比例男1:女5 學校、車站更方便

男女廁比例- 女性上廁所不用大排長龍了!立法院昨天三讀通過修正《建築法》,「同時使用類型」的建築如學校、車站、電影院等男女廁比例不得低於一比五;「分散 ... 於 1applehealth.com -

#73.建築技術規則建築設計施工編部分條文修正條文

第一百六十七條之三建築物依本規則建築設備編第三十七條應裝設衛. 生設備者,除使用類組為H-2 組住宅或集合住宅. 外,每幢建築物無障礙廁所盥洗室數量 ... 於 www.penghu.gov.tw -

#74.女廁不必再大排長龍盧秀燕宣布:男女公廁比例提高1比4

「陽光公廁,台中市男女公廁比例全國最高1比4」,盧秀燕說,現行《建築技術規則》規定廁所比例是1比3,男生有1座廁所,女生就有3座公廁,還是覺得 ... 於 www.chinatimes.com -

#75.公共場所男女廁1:5 - Spa初心 台丸

鑑於公共場所女性衛生設備嚴重不足,內政部昨天部務會報通過《建築技術規則》新規定。顏萬進會後表示,現行《建築技術規則》男、女馬桶數比例,除中小學等 ... 於 balispa.pixnet.net -

#76.2015.04.13 「性別要平權、女廁要增建!」記者會

... 後),內政部營建署才修正「建築技術規則」,將公共空間之女/男廁所比例從2:1,增加為5:1,15年後(2010年12月)通過建築法97條,要求有關建築規劃、 ... 於 twl.ngo.org.tw -

#77.臺中市政府及所屬各機關學校建築物附設廁所設置及管理維護 ...

建築 物設置廁所之相關規定,目前建築技術規則除設置、通風及衛生 ... 為落實性別平權,保障女性友善如廁環境,應明文規範男女廁間比例以及. 設立性別友善廁所使用, ... 於 service.tc.edu.tw -

#78.廁所 - 世界景觀設計資料庫

尤其獨立型公共廁所建築造型景觀,必須考量納入城鄉景觀風貌特色之重要一環。 ... 場所的男女廁所,目前所設置的便器型式,一般兼採蹲式與座式兩類型,其比例數蹲式仍 ... 於 www.desinia.tw -

#79.給女性一個「方便」 男女廁比例至少1:3 - 建築人

立法院院會今天(21日)三讀通過建築法修正案,加速改善舊有建築物的男女廁比例。屬於「同時使用性質」的場所,例如學校、電影院等,男女廁比例不得低於1比5;屬於「分散 ... 於 bbs.archi.sdnl.org -

#80.公共建築物無障礙設施實務說明

建築 物使用類組及變更使用辦法. -建築物變更使用原則表§建築法73-4. 憲. 法 ... 樣或比例≦1/50之構造詳圖 ... 無障礙廁所未標示求助鈴警示燈位置、. 於 www.fjaa.org -

#81.臺南市公園公廁之性別比例統計分析 - 台南市政府

惟當時修正之建築技術規則效力未溯及既往,導致有許多起造於修法. 前之建物內部設置男女廁間比例未符合性別平等要求,故後續立法院於民. 國99 年12 月21 日通過修正建築法 ... 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#82.針對建築技術規則「無障礙建築」之部分修正條文,殘盟的聲明

於修正草案中,營建署對於新建建築物設置無障礙廁所的數量規定,除了住宅 ... 者使用廁所之可及與便利性,有必要提高無障礙廁所的設置比例,我們的 ... 於 league0630.pixnet.net -

#83.臺中市政府及所屬各機關學校建築物附設廁所設置及管理維護基準

四點第一項女性廁間數。 六、本基準實施前之既有廁所,依建築技術規則規定男女廁間比例達一比 四 ... 於 lawsearch.taichung.gov.tw -

#84.盡 - 新北市建築師公會

二、本府機關新建及改建建築物設置各類廁所應優先符合下列相關法規: 当时也产. Lit i rthe EAhmer rurl-世一世: HH ……… (一)男、女廁間分配比例設置:建築技術規則建築 ... 於 www.ntcaa.org.tw -

#85.建築物無障礙設施設計規範條文與解說

出入口、室內通路走廊、樓梯、昇降設施、廁所盥洗. 室、浴室、輪椅觀眾席、停車位、 ... 建築法. 建築技術規則. 建築物無障礙設. 施設計規範. 建築物除排除適用者外,. 於 urban.hccg.gov.tw -

#86.排水工程及廁所)(修訂)規例》及《 2015 年建

商場及百貨公司、宗教機構及殯儀館)的男性與女性. 人數方面,《修訂規例》採用1:1.5 的比例,藉此增. 加將在這些用途的建築物內提供的女性衞生設備數. 於 www.legco.gov.hk -

#87.建築及附屬設備標準

三、園舍建築之規劃須能符合幼兒身心發展、人體工學及幼. 稚教育的要求。 ... 廁所及盥洗室間. 參見說明二、園舍建築之(十四) ... 依上列標準按比例增加。 於 www.roc-taiwan.org -

#88.[轉錄][新聞] 公共建築男女廁比例5年內完成改善- 看板Feminism

為了落實男女平權的觀念,立法院今天三讀通過修正「建築法」第97條,要求政府機關最晚在5年內,改善現有公共建築的男女廁所比例,達到1比5或1比3的 ... 於 www.ptt.cc -

#89.無垢美學,匠心打造機能與美型的完美融合 - La Vie

偏好極簡主義的洪誌遠,特別喜愛西班牙建築師Fran Silvestre的作品,在其 ... 及纖薄等工藝設計著手,金邊飾條點綴,反應對外形、比例以及細節的深思 ... 於 www.wowlavie.com -

#90.建築技術規則建築設計施工編§167-3 相關法條

建築 物依本規則建築設備編第三十七條應裝設衛生設備者,除使用類組為H-2組住宅或集合住宅外,每幢建築物無障礙廁所盥洗室數量不得少於下表規定,且服務範圍不得大於三 ... 於 law.moj.gov.tw -

#91.內政部建築研究所對公共場所之性別友善廁所規劃建議目次

二、 能調節男女廁空間配置比例及男女廁如廁時間比例不均問題,. 讓廁所使用具彈性和效率,並節省空間使用。 三、 經設計後空間將較為開放,減少視野死角,可防範廁所犯罪 ... 於 naa.tnaa.org.tw -

#92.廁所兩性使用人數比例參考基準值之建立 - 月旦知識庫

因應社會大眾對於男女廁所資源平等的要求,國內建築技術規則建築物裝設最小衛生設備數量標準的規定於民國85 年及民國95 年兩次進行修訂。檢視兩次修訂社會大眾所提出的 ... 於 lawdata.com.tw -

#93.台中捷運 - 臺中捷運股份有限公司-官方網站-新聞稿

中捷公司指出,文心森林公園站廁所的綠建築概念由外延伸入內,靈活運用植栽及原色 ... 位女性族群,相較於建築法修正前的男女廁間比例1:2,中捷可多服務4成女性族群。 於 www.tmrt.com.tw -

#94.Capacity Planning

內政部昨天通過《建築技術規則》新規定,新設電影院、戲院、車站、航空 ... 內政部修法提高女廁比例,「搶攻男廁運動」歷經十一年終於獲致具體成果。 於 www2.nkfust.edu.tw -

#95.性別化創新思維之公共廁所整合設計研究(K01)

運動過後15 年,立法院三讀通過建築法97. 條,學校、車站、電影院等男女廁比例不得低於1:5;辦公廳、工廠、商場等則. 為1:3。在女廁運動的背景裡,女性被視為「相對弱勢 ... 於 taiwan-gist.net -

#96.學校無障礙設施相關法令及改善作法

樓梯、昇降設施、廁所盥洗室、浴室、輪椅觀眾席、 ... 無障礙廁所:每幢建築物至少設置一處。有設置 ... 5.合理性:經費與效益具合理比例,使改善經費發揮最大效益。 於 www.slvs.ntct.edu.tw -

#97.廁所經濟學,女男要平等- 巷子口閒扯淡

引用文章廁所經濟學 文/怡克納米斯(Mr.Economics) 針對男女公共廁所的比例問題,立法院在九十九年十二月二十一日通過「建築法」第九十七條修正 ... 於 blog.udn.com