快影的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦威廉‧德雷西維茲寫的 藝術家之死:數位資本主義、社群媒體與零工經濟全面崛起,21世紀的創作者如何開闢新局? 和前田量子的 日式家常菜的美味科學:家庭和食的配方X技巧X烹調原理全圖解都 可以從中找到所需的評價。

另外網站快影,巧影,小影哪個好? - 劇多也說明:快影 軟體優點:強大的影片剪輯功能,豐富的音樂庫、音效庫和新式封面,讓你在手機上就能輕輕鬆鬆完成影片編輯和影片創意,製作出令人驚豔的趣味影片。

這兩本書分別來自麥田 和麥浩斯所出版 。

義守大學 化學工程學系暨生物技術與化學工程研究所 戴宏哲所指導 游士平的 鍍鋁鋅鋼板用環保表面處理研究 (2021),提出快影關鍵因素是什麼,來自於矽烷、水性聚氨酯、二氧化矽、環保表面處理、鉻酸鈍化。

而第二篇論文國立中山大學 電機工程學系研究所 魏家博所指導 黃建誠的 應用於熱影像物件追蹤之被遮蔽物件行進方向預測 (2020),提出因為有 熱成像、物件追蹤、遮擋問題、軌跡預測、影像分析的重點而找出了 快影的解答。

最後網站快影软件最新版免费下载 - 蜻蜓手游网則補充:快影 是一款拍照剪辑制作app,在这里,用户可以自己制作好看的影视作品,或者上传已经录好的视频,然后开始制作短视频,剪辑、修改、搭配各种滤镜贴纸、更有视频拼接, ...

藝術家之死:數位資本主義、社群媒體與零工經濟全面崛起,21世紀的創作者如何開闢新局?

為了解決快影 的問題,作者威廉‧德雷西維茲 這樣論述:

在21世紀,創作不僅僅是做作品,藝術家也不僅僅是藝術家。 藝術家是品牌、是製作人、是KOL。 藝術平台是IG限動,藝術家可以24小時直播帶貨。 但是當每個人都可能是藝術家, 藝術的功能、場域,甚至定義,是否皆已發生質變? 牛俊強(當代視覺藝術家╱實踐大學媒傳系助理教授)、朱宥勳(作家)、李屏瑤(作家)、汪正翔(攝影創作者)、徐堰鈴(演員、編劇、導演)、徐蘊康(公視《藝術很有事》製作人)、張鐵志(《VERSE》創辦人暨總編輯)、陳玠安(作家、樂評人)、陳珊妮(音樂創作人)、焦元溥(作家)、謝佩霓(藝評家、國際策展人)、簡莉穎(劇作家、影視工作者)◇齊聲推薦(按姓氏筆畫序排列) 在

「每個人都是藝術家」的年代, 想從事藝術這一行,就要先知道藝術家都是怎麼死的。 在大數據時代,關於藝術家,你會聽到兩種版本。 一種是矽谷的版本: 「要成為藝術家,沒有比現在更好的年代了。你只需要一台筆電、一間錄音室、一支iPhone或攝影機就能創作。創作藝術幾乎沒什麼成本,透過網路發行作品同樣免費。人人都可以是藝術家,只要發揮你的創作力、找到發表平台,你就有可能一夜成名。」 另一種版本,是專業藝術家的肺腑之言: 「你可以把你的作品放到網路上,但誰會付你錢?每個人都是藝術家,那就沒有人是真正的藝術家。創作藝術需要多年的犧牲奉獻全心投入,過程需要很多支持,特別是金錢。若當今大眾對藝術創作的定

義與消費方式沒有任何改變,藝術經濟的系統運作只會越趨失靈。」 如今,許多人無時無刻都在消費藝術,卻對藝術家在當代經濟中的困境視而不見。 藝術市場這塊大餅因科技巨頭和演算法而粉碎成一百萬片小碎屑, 大量的「藝術」被製造出來,數量之多前所未見,成本也更低廉。 對於藝術消費者來說,這真是最好的時代──如果不把「質」與「量」等同視之, 也不去思考供應鏈另一端的藝術家如何生產,就會覺得最藝術的時代莫過於此。 我們首先有了速食,然後是快時尚,現在則迎來快藝術: 快音樂、快文字、快影片、快攝影、快設計與快插圖。 廉價製造,匆匆消費。我們隨心所欲,狼吞虎嚥。然而,問題是: 當真正夠好的藝術被免費上架的產品

打敗之後,會留下什麼樣的藝術? 時至今日,有些人仍以藝術為生,他們是如何做到的?當代藝術兼文化批評家威廉‧德雷西維茲在本書訪問了約一百四十位藝術工作者,除了作家、視覺藝術家、音樂家、影視製作人,也包括教授、記者、藝術社運人士、藝術經紀與藝術學院院長等。如果藝術家在文藝復興時期是以工匠的角色存在,十九世紀時是波西米亞人,二十世紀則被視為專業人士,那麼,大數據時代下的新典範正在浮現──如今網路不僅使觀眾與藝術家之間無需其他中介,也讓各種藝術同在一個平台競爭、與注意力經濟中的各種實體競爭,而所有這些因素都在改變藝術本身,改變大眾對藝術的觀點:什麼是藝術、什麼才是好的藝術?藝術家在社會中的位置何在?

本書試圖指出當代藝術生產線正面臨哪些前所未有的鉅變,免費數位內容如何讓藝術在觀眾眼中貶值,線上自我展演的新宇宙和藝術經濟的舊元素又如何共存。除此之外,對於當代藝術的生產危機,受損的藝術生態系如何修復,作者也提出了實用而意義深遠的建議。 ◇◇◇◇◇ 「這本書不是一部藝術家的謀生手冊,這本書更像是全面性地檢視藝術家的社會狀態。這件事對於藝術家與社會一般大眾都很重要,因為在台灣我們太少討論『藝術的社會性』這件事了,因此我們一代代傳承了一些關於藝術家生存的僵固說法,這甚至導致我們看不到藝術,只是看見我們自己的刻板印象。另一方面,在社會與藝術緊密相繫的當代藝術世界之中,審視藝術家的社會狀態也是一種創

作的眼光。最重要的,社會性的觀察讓我們重拾一種『結構』的眼光。藝術不是個人天才、性靈的表現,藝術是身處在社會、文化結構當中的人,在重重條件限制之上,追求一己之創作。」──汪正翔(攝影創作者) 【大眾認知下的藝術家,及其真實與虛構】 ◇ 如果藝術是工作,那麼,藝術家就是工人。但藝術家不僅是工人,更是微型資本家。 ◇ 什麼時候可以自稱作家?答案是,當你將寫作視為工作的時候。 ◇ 所謂的「一夜成名」需要三到五年,這還只是建立受眾,不包括學習創作的時間。 ◇ 人脈在藝術界極為重要,談論自己作品的能力亦同──這些能力有利於你面對社會菁英與知識分子。 ◇ 每個人都是藝術家的概念源於一種革命主張;現在

,它變成了行銷標語。 ◇ 線上獨立藝術家的生存指南之一「一千位鐵粉理論」之前可能還有效,但現在,要達到一萬位鐵粉比較有可能成功。 ◇ 在我們的文化裡有一個奇怪的想法持續存在,認為藝術家生性懶惰──藝術創作是自溺怪人的休閒活動。……事實上,很難想像有人比藝術家更努力工作,原因很簡單,感覺他們一直在工作。 ◇ 藝術家談論起自己的作品時,最常聽到的動機,就只是難以抗拒的衝動。創作藝術不是一種生活型態的選擇;這不是一種「生活方式」,也不是一種選擇。藝術家去創作是因為他們必須去做。他們「上癮了」,甚至「壞掉了」,不適合做任何其他的事,沒有辦法──他們就是這樣,天生如此。

快影進入發燒排行的影片

8月 臺鐵之列車記錄

錄影設備: SONY Xperia 1 iii

後製軟體: 威力導演

*預祝您觀看愉快

-=影片時間軸對應列車之列車資訊=-

2021/08/12

00:00 1109次區間車(EMU900)

2021/08/13

00:51 4025次區間快(EMU800)

01:25 232次普悠瑪自強號(TEMU2000)

02:45 1201次區間車(EMU800)

03:11 1198次區間車(EMU700)

我的IG(My Instagram): https://instagram.com/railsound?igshid=9k5jan1e6phj

【軌·上RailSound】

鍍鋁鋅鋼板用環保表面處理研究

為了解決快影 的問題,作者游士平 這樣論述:

本研究經由四乙氧基矽烷(TEOS)與3-縮水甘油醚丙基三甲氧基矽烷(GLYMO)之水解與縮合反應,搭配水性聚氨酯乳液(WPU)與非離子型介面活性劑、二氧化矽(SiO2),以製備鍍55%鋁鋅(galvalume,GL)鋼板用環保型水性表面處理塗料。本研究結果發現,於水性聚氨酯乳液中添加矽烷,可有效提高薄膜交聯程度,耐蝕性亦有顯著提升。但因矽烷之水解與縮合反應兩者為同時並行,故須謹慎控制乳液製備流程與矽烷成分比例,以避免製備出之水性聚氨酯sol-gel 乳液黏度提升速度過快,影響其儲存期限。Sol-gel 經烘烤後,會與金屬表面形成化學鍵結,可提升薄膜之密著性與抗腐蝕性。另外,藉由改變矽烷無機(

TEOS)與有機(GLYMO)成分之比例,所產生之水性聚氨酯sol-gel 乳液性質亦有所不同。本研究所合成之鍍鋁鋅鋼板用環保表面處理,其各項性能均可符合產業界對於水性表面處理塗料之各種需求,其耐蝕性更優於傳統鉻酸鈍化處理,可作為金屬表面防蝕處理之環保型替代方案。

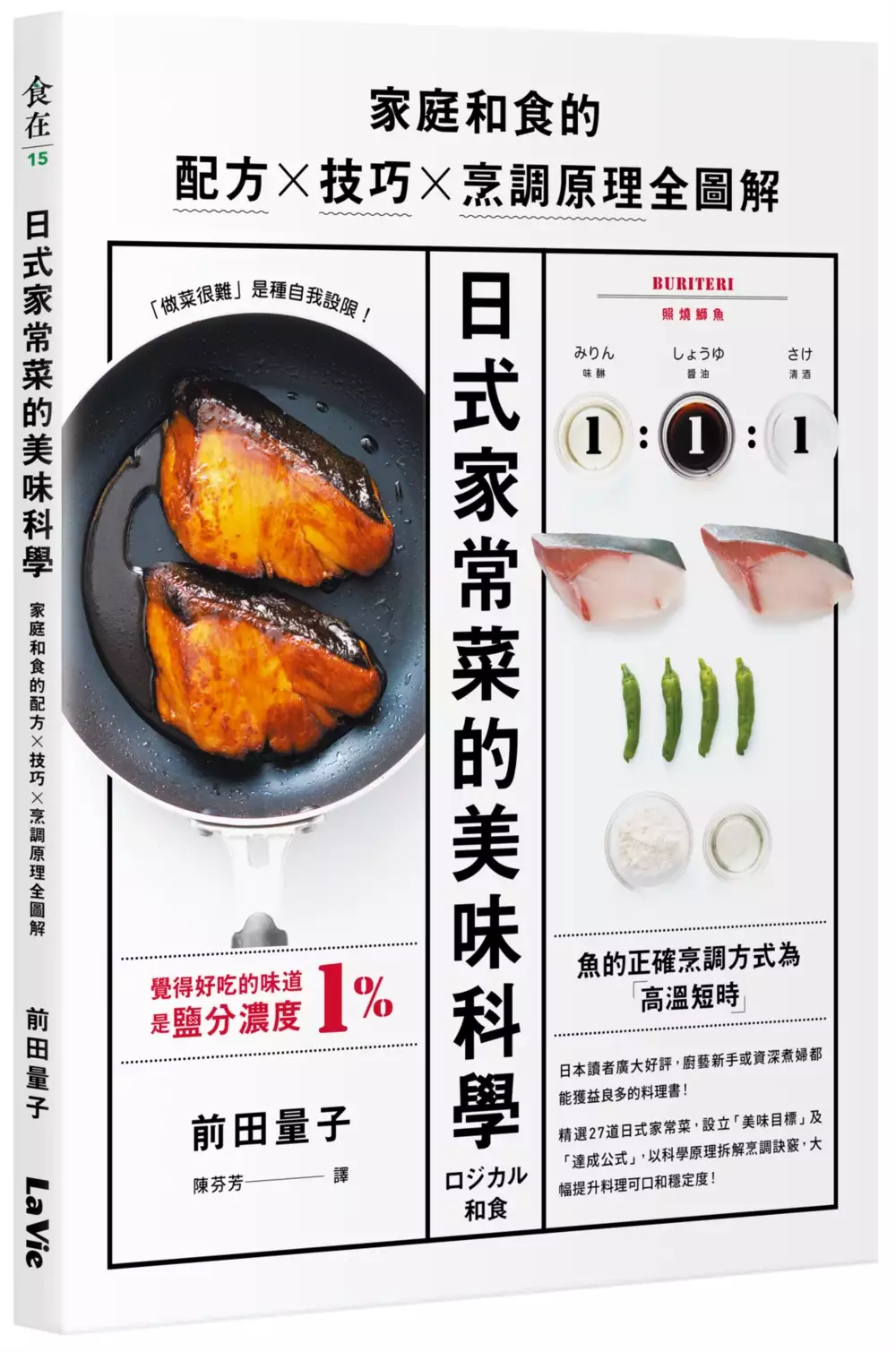

日式家常菜的美味科學:家庭和食的配方X技巧X烹調原理全圖解

為了解決快影 的問題,作者前田量子 這樣論述:

日本讀者廣大好評,廚藝新手或資深煮婦都能獲益良多的料理書! 精選27道日式家常菜,設立「美味目標」及「達成公式」, 以科學原理拆解烹調訣竅,大幅提升料理可口和穩定度! 喜歡吃日式料理,但覺得自己在家做煎蛋捲、炸豬排、照燒魚這些菜色很麻煩又容易做不好嗎? 煎蛋捲時為什麼要分好幾次倒入蛋液、為什麼要高溫短時間加熱而不要用小火慢熱、又為什麼需要在蛋汁中加糖?這些我們習以為常或只知道照著食譜書進行的步驟,都有他的道理。分次倒蛋液是為了不要讓表裏產生溫差、可以均勻受熱;高溫短時加熱是為了不要讓水分蒸發太快、影響口感;加糖則是有助於保濕,讓蛋捲即使放涼還是能維持滑潤口感。 本書精選27道日本家庭的餐桌

上常出現的主菜、配菜,對每道菜色都設定了「美味目標」及「達成公式」,並以詳細圖解說明烹調各個動作背後的科學原理。比方照燒鰤魚若要達到「沒有腥味」、「肉質鬆軟」、「醬汁帶光澤」的目標,該怎麼處理呢?掌握這些料理步驟背後的「為什麼」,就能做出品質穩定的美味家常菜!

應用於熱影像物件追蹤之被遮蔽物件行進方向預測

為了解決快影 的問題,作者黃建誠 這樣論述:

物件追蹤是電腦視覺領域一項重要的研究主題,其主要任務是預測物件在影片畫面中的軌跡,當畫面包含許多物件,如何關連不同畫面中的物件更具挑戰性,因此物件追蹤任務變得更為困難。許多電腦視覺應用皆需要用到物件追蹤,例如錄影監控、人機互動、基於行動的辨識任務。近來物件追蹤的發展都是針對RGB影像,本論文專司於熱影像多目標物件追蹤器的開發,熱影像有兩個主要優點,第一是不需要可見光就能在漆黑一片的環境之中擷取影像,另一個優點是可以保護穩私,熱影像不會洩露個人身分如人臉資訊。在所有關於物件追蹤的挑戰當中,物件與物件彼此之間合而為一所導致的連續物件失幀現象,這一難題的解決格外艱鉅,因為在追蹤對象形同完全消失於畫

面之中的情況下,追蹤器猶如瞎子摸象,更甚是要在物件外觀特徵資訊未知的熱成像底下著手解決這一難題。本論文基於熱成像物件追蹤特別針對遮擋所誘發的連續物件失幀現象提出一套新穎的解決方法,從而預測消失於畫面中之追蹤對象的位置,並且透過補幀的方式予以立即性的填補,即時性的為圖像序列當中的連續物件失幀片段搭起一座橋樑,使得被追蹤的物件身分得以跨幀延續。本論文以自行建立的熱影像資料集驗證所提方法的有效性,與現有方法相比所提方法能夠更精確的追蹤被遮蔽之物件。

快影的網路口碑排行榜

-

#1.一天10 亿次播放,剪片神器快影火了 - 爱范儿

今天,一款剪视频的app 登上了App Store 的榜首—— 那是快手旗下的「快影」。近来,快影已经是App Store 摄影榜Top 10 的常客。 於 www.ifanr.com -

#2.快影视频制作v5.38.1.538100 - 游戏罐头

快影 视频制作下载,快影视频制作是一款非常好用的手机视频剪辑软件,该应用中的功能非常全面,用户通过这款应用可以快速的制作出好看的潮流视频, ... 於 wap.youxigt.com -

#3.快影,巧影,小影哪個好? - 劇多

快影 軟體優點:強大的影片剪輯功能,豐富的音樂庫、音效庫和新式封面,讓你在手機上就能輕輕鬆鬆完成影片編輯和影片創意,製作出令人驚豔的趣味影片。 於 www.juduo.cc -

#4.快影软件最新版免费下载 - 蜻蜓手游网

快影 是一款拍照剪辑制作app,在这里,用户可以自己制作好看的影视作品,或者上传已经录好的视频,然后开始制作短视频,剪辑、修改、搭配各种滤镜贴纸、更有视频拼接, ... 於 www.qt6.com -

#5.快影app下载v5.46.0.546005 安卓最新版

快影 手机版是拥有强大的视频编辑软件,拥有语音交友能力,可以更好的实现在线直播,体验你的视频制作能力,更多有魅力的经典视频照片,喜欢就来极光 ... 於 www.xz7.com -

#6.螞蟻呀嘿OPPO應用商店下載快影app - 彭飛時空秘境- 痞客邦

本文如您認為值得給我獎勵,請“點擊任一廣告”就是給我最直接的獎勵,謝謝!! ↑ O-Zone《Dragostea Din Tei》原版MV 方法/步驟1 首先,在手機上打開快 ... 於 perfectshow.pixnet.net -

#7.快影_ 搜索结果

24:00. 数码快手快影视频剪辑教学合集 · 05:05. 野生技能协会5分钟学会手机剪辑:VLOG入门神器【快影】,手把手教你剪辑。 · 00:22. 日常用快影怎么去除视频中的水印? · 51: ... 於 search.bilibili.com -

#8.用快影視頻剪輯軟件怎么操作?實際操作圖解,讓你一看就能做

快影 是一款免費的視頻剪輯軟件,一款簡單易用的視頻拍攝、剪輯和制作工具。有十分豐富的音樂庫、音效庫和封面樣式,手機上就能讓我們輕輕松松完成視頻 ... 於 765news.com -

#9.快影和剪映哪個好用? - 小熊問答

簡單易學易上手推薦剪映我感覺快影兩者都是影片剪輯軟體,都挺好的,要問哪個更好,就要看使用者的個人喜好了快影我愛你快影,我自認為是一款非常適合 ... 於 bearask.com -

#10.快影- 应用宝

快影. 4.2分 2,000万次下载 61.39MB. 无病毒. 免广告骚扰. 安全下载 其他下载方式. 应用宝logo. 下载提示. 推荐使用官方下载器"应用宝"下载快影. 下载更安全,提速60%. 於 sj.qq.com -

#11.快影剪辑-快影视频制作下载免费2021官方app下载安装最新版

快影 app是快手公司旗下一款简单易用的视频拍摄、剪辑和制作工具。快影强大的视频剪辑功能,丰富的音乐库、音效库和新式封面,让你在手机上就能轻轻松松 ... 於 www.iuuu9.com -

#13.快影怎么让视频变清晰 - 智能家家居网(www.znj.com)!

快影 怎么让视频变清晰?首先我们打开快影,点击剪辑,选择你需要的视频点击完成,点击上方的比例,选择最佳画质比例即可,下面小编为大家带来方法。 於 www.znj.com -

#14.快影剪辑视频怎么蒙版特效 - 趣游戏

快影 是快手推出的一个视频剪辑器,简单易用。快影剪辑视频怎么加蒙版特效?相信不少用户对此也都是非常关心的,想了解具体使用方法的朋友 ... 於 www.qu99.com -

#15.快影剪辑的微博

置顶 【关注@快影剪辑 并转发此微博,抽两位送小黑钻口红】 #快影女神节#短视频大赛开始啦,一起瓜分百万流量,赢mac口红! 参与方式: ①使用快影剪辑给喜欢的女神 ... 於 weibo.com -

#16.【快影-视频拍摄与编辑软件】 - vivo应用商店

版本:5.46.0.546005; 更新时间:2021-11-10 19:00:51. 应用介绍: 小编推荐:快手旗下的视频剪辑制作工具: 快影深受快手等热门短视频用户喜爱,是一款【无广告】,专业 ... 於 info.appstore.vivo.com.cn -

#17.快影

Uploads · Play all · 女子過馬路滑手機當場遭汽車撞飛360度墜地 · 大媽飆罵又吐口水超市女店員當場痛哭 · 民眾疑貪圖星巴克買一送一券咖啡直接倒水溝重複排隊 · 單身狗藍瘦 ... 於 www.youtube.com -

#18.快影app官方下载v5.46.0.546005 安卓最新版 - 当易网

快影 视频制作app是快速视频制作软件,软件拥有智能语音识别功能,还能够轻松编辑字幕,更有多款精美视频滤镜等着你,还有创意倒放视频的功能,随时随地分享给朋友, ... 於 www.downyi.com -

#19.快影怎么给视频配音?快影视频配音教程_手机软件 - 脚本之家

快影 怎么给视频配音?有时候我们在使用快影的时候,想知道怎么给视频录音。这篇文章主要介绍了快影视频配音教程,需要的朋友可以参考下. 於 www.jb51.net -

#20.Speedycat Photo Studio 快影館- 首頁 - Facebook

Speedycat Photo Studio 快影館, Hong Kong 。 25797 個讚· 6 人正在談論這個。預約請Whatsapp 5573-5933. Located at Wan Chai, Yau Tong, Causeway Bay, Sha Tin, ... 於 zh-tw.facebook.com -

#21.快手,快影iOSApp反調試 - 程式前沿

快手,快影的App保護用的是同一套代碼,反調試也很容易,下面請看過程。 1.快手App去反調試直接frida砸殼,然後創建MonkeyDev工程, ... 於 codertw.com -

#22.快影软件下载 - 虫虫助手

快影 深受【抖音和快手】等热门短视频平台用户喜爱,是一款【免费无广告】,专业视频拍摄、视频剪辑和视频制作工具。 快影强大的视频编辑功能,丰富的音乐库、音效库和 ... 於 www.ccplay.com -

#23.快影- Google Play 應用程式

主打功能*** - 快速修剪:快速剪切视频,获得你想要的部分。 - 压缩视频:压缩视频,获得更小的size,然后分享给你的朋友! - 视频提声:把视频中你所喜欢的声音提取 ... 於 play.google.com -

#24.快影app下载 - 游戏369

快影 深受快手等热门短视频平台用户喜爱,是一款专业视频拍摄、视频剪辑和视频制作工具。 快影软件简介. 快影强大的视频编辑功能,丰富的音乐库、音效 ... 於 www.youxi369.com -

#25.快影2021最新版v5.45.0.545003 - 游戏鸟

快影 2021最新版是一款短视频编辑处理工具,拥有海量的视频编辑工具,非常齐全,各种修剪拼接、没有滤镜、音乐音效、封面字幕等多种功能都有,帮助用户 ... 於 www.youxiniao.com -

#26.快影破解版无水印永久免费版v5.44.0.544005 - 游吧乐下载

快影 下载安装2022最新版等你来下载体验,此版本已为你破解为免费版,同时无水印,轻松定制各种个性化视频,喜爱这款全新视频编辑软件的你千万不要错过 ... 於 m.y8l.com -

#27.快影视频制作v5.46.0.546005 官方版 - 趣致软件园

快影 最新版本是一款短视频制作手机app,在这里用户可以制作搞笑视频、换装视频、美食视频等等!用户将生活拍摄成30秒的视频,再将这些视频发布到抖音、快手等短视频 ... 於 m.81857.net -

#28.剪映和快影哪个更好用剪映和快影功能使用区别对比 - 闽南网

剪映和快影两者之间有什么区别?这两款软件都是用来拍摄视频并进行编辑,对于喜欢制作短视频的用户来说非常的好用,那么两款软件选择哪一个更好? 於 www.mnw.cn -

#29.快影如何给剪辑视频加蒙版特效快影给剪辑视频加蒙版特效方法

快影 如何给剪辑视频加蒙版特效?具体应该怎么操作呢?相信很多小伙伴们都想要知道,下面小编给大家分享一下快影给剪辑视频加蒙版特效方法, ... 於 www.111com.net -

#30.IT活用達人34:上網免費嘆盡全球電視電影 - 第 P-54 頁 - Google 圖書結果

快影 網(http://www.qvodhe.com)是一個有齊最新電視節目和電影的網站,電影還在上映中,在這裡已有足本欣賞。如果大家找到心水的電影,即可透過快播軟體播放。 於 books.google.com.tw -

#31.快影电脑版下载v5.45.0.545003 官方最新版 - 旋风软件园

快影 电脑版是一款功能强大的视频剪辑处理软件。在这个短视频风靡的时代,如何快速打造一部高质量的短视频是人们挺关心的,在这里拥有丰富的视频剪辑小功能, ... 於 www.xfdown.com -

#32.快影官方正版5.7.0.507006 安卓版 - 我游网

快影 APP是免费无广告的视频制作软件,由北京快手科技倾情打造,是快手用户编辑搞笑段子、游戏和美食等视频剪辑的最佳选择,特别适合用于30秒以上视频 ... 於 www.5you.com -

#33.漫光快影.心靈捕手周孟德個展專輯 - 彰化縣文化局

漫光快影.心靈捕手周孟德個展專輯. 作者. 周孟德. 年度. 107. ISBN. 9789860553482. 定價. 300元. 作者:周孟德,定價:300元,尚有庫存. 相關圖片. 於 www.bocach.gov.tw -

#34.剪映和快影誰會更勝一籌? - 雪花台湾

快影 發布新的版本後,產品界面就變得複雜多樣,主界面如同一個短視頻產品。但供用戶操作的視頻和圖片處理界面,還是很簡潔的。用戶可以倒放、旋轉、拼接 ... 於 www.xuehua.tw -

#35.快影官方版下载[视频制作]

快影 官方版是一款专门用于视频拍摄,制作的软件。快影最新版支持间断性多段视频拍摄,拍摄时支持切换滤镜和美颜,直接进行视频美化。快影官方版支持变速功能, ... 於 www.pcsoft.com.cn -

#36.快影-创作有趣的视频对于PC

下载快影-创作有趣的视频用于Windows PC(7,8,10)和Mac电脑的软件! 於 pcwindows.cn -

#37.最新快影APP下载安装

正在查找快影下载2021官方下载?PP助手为你提供快影下载2021最新手机版下载安装,更有快影app 简介、应用截图、历史版本下载、用户评论等让您更了解快影应用所有相关 ... 於 wap.pp.cn -

#38.快影视频制作软件下载v5.47.0.547002 官方最新版

快影 电脑版能在电脑上安装使用,并且视屏录制、视频制作、视频剪辑都是支持的,平台的功能十分的强大,并且让用户操作起来也是十分的方便的,轻轻松松就能够制作比较 ... 於 www.downcc.com -

#39.快手快影 - PC6下载

快手快影,快影app是快手官方出品的一款视频编辑应用,快影app拥有智能语音识别功能,能快速识别视频中的话并自动转为字幕加入到视频中!同时快影app搭配十多款精美的滤 ... 於 www.pc6.com -

#40.【快影动态壁纸】高清手机竖屏快影动态壁纸下载-火萤壁纸

火萤壁纸提供,快影动态壁纸1080p、2k、4k高清视频下载。能够将快影视频设置为动态壁纸。 於 m.huoying666.com -

#41.快影最新版本app - 2265安卓网

快影 视频制作免费版是一款制作短视频的手机软件,身边好玩的、好看的、好吃的等有趣的事,用户都可以自行摄影、剪切,还可以手动换BGM哟。 於 www.2265.com -

#42.快影IOS最新官方版下载 - apply

快影,快影-创作有趣的视频是一款摄影与录像类型的app,为您提供最新快影官方IOS版下载。快影深受快手等热门短视频平台用户喜爱,是一款【无广告】, ... 於 www.xuetianli.com -

#43.快影极速版下载v5.46.0.546005

《快影极速版》是快手旗下简易视频剪辑和拍摄工具,与快手数据库相连可以更轻松的完成创意视频制作,另外快影极速版还集中了快手的大量搞笑段子用户, ... 於 m.k73.com -

#44.手机软件快影下载

快影 强大的视频剪辑功能,丰富的音乐库、音效库和新式封面,让你在手机上就能轻轻松松完成视频编辑和视频创意,制作出令人惊艳的趣味视频。 是快手用户编辑搞笑段子、游戏 ... 於 m.dajiabi.com -

#45.短视频的第二战场:抖音、快手、B站剪辑软件PK

导读:如同微信公众号有秀米、135等图文编辑软件一样,抖音、快手、B站上各种炫酷的视频,也离不开视频剪辑软件。抖音的剪映APP、快手的快影APP、B站的必剪APP等视频 ... 於 www.woshipm.com -

#46.快影安卓版_乐商店

快影 是快手公司旗下一款简单易用的视频拍摄、剪辑和制作工具。快影强大的视频剪辑功能,丰富的音乐库、音效库和新式封面,让你在手机上就能轻轻松松完成视频编辑和视频 ... 於 3g.lenovomm.com -

#47.快影app最新版v5.47.0.547002 官方版 - 腾飞网

快影 app最新版是快手旗下视频编辑应用,专业简单好用,剪辑、音频、字幕、特效等帮助创作有趣视频,一键精准抠像,轻松合成视频,海量模板, ... 於 www.qqtf.com -

#48.快影-创作有趣的视频Free Download App for iPhone - STE Primo

快影 -创作有趣的视频, 快影深受【抖音和快手】等热门短视频平台用户喜爱,是一款【免费无广告】,专业视频拍摄、视频剪辑和视频制作工具快影是一款 ... 於 steprimo.com -

#49.快影连续获得App Store推荐登顶视频剪辑类App榜首 - 新华网

近期,快手旗下的视频编辑APP快影,频繁获得App Store推荐,包括“释放创意”、“新鲜App”、“大家都在用“等栏目。根据QuestMobile数据显示,目前视频剪辑 ... 於 www.xinhuanet.com -

#50.让照片里的回忆动起来!快手快影上线“会动的老照片”功能模板

该功能一经上线受到大量用户欢迎,在快手APP上,动态老照片修复已有超过72万次使用,相关话题下已有近4.5万个作品,在快影上使用量超过了344万。 於 www.sohu.com -

#51.快影怎麼把視頻弄成橫屏播放製作方法分享 - 每日頭條

快影 是北京快手科技有限公司旗下一款簡單易用的視頻拍攝、剪輯和製作工具。豎屏變橫屏:首先啟動手機上的快影軟體,添加一段視頻素材。 於 kknews.cc -

#52.快影视频剪辑APP 5.44.2.544200 安卓版 - 玩友游戏网

快影 APP是快手旗下的视频编辑应用,提供强大的视频剪辑功能、丰富的音乐库、音效库,随时随地编辑段子、游戏和美食等视频,轻松完成视频编辑和视频创意,一键创作有趣 ... 於 www.downuc.com -

#53.快影官方电脑版下载 - 华军软件园

快影 是北京快手科技官方发布的一款简单易用的视频拍摄、剪辑和制作工具。华军软件园现在通过快影官方电脑版的下载服务,欢迎大家前来下载安装。 於 m.onlinedown.net -

#54.剪映PK快影,哪個APP更能快速製作好玩的抖音短影片?

先去百度知乎搜了各種回答,五花八門的工具有不少,但總覺得少了點契合度,直到聽鳥哥筆記提起快影和剪映,嘗試下載剪輯,覺得又Get了一個新技能! 於 www.gushiciku.cn -

#55.快影怎麼製作視頻? - kks資訊網

快影 最新版本是一款短視頻製作手機app,在這裡用戶可以製作搞笑視頻、換裝視頻、美食視頻等等!用戶將生活拍攝成30秒的視頻,再將這些視頻發布到抖 ... 於 newskks.com -

#56.快影连续获得App Store推荐登顶视频剪辑类App榜首 - 环球网

近期,快手旗下的视频编辑APP快影,频繁获得App Store推荐,包括“释放创意”、“新鲜App”、“大家都在用“等栏目。根据QuestMobile数据显示,目前视频剪辑 ... 於 tech.huanqiu.com -

#57.快影 - 快手

快影 是快手指定的视频编辑工具,用于创作游戏、美食和段子等视频,功能强大,简单易用。 於 www.kuaishou.com -

#58.下載快影1.6安卓版APK

快影 下載,快影安卓版1.6APK免費下載。24種攝影構圖線和4種畫幅比例鏡頭,幫你拍攝藝術照片和視頻。更有實时美顏,美麗的色彩濾鏡,高級拍照輔助器和照片美化編輯 ... 於 m.apkpure.com -

#59.快影app手机版下载

快影 app是一款简单好用的视频制作软件,里面有强大的视频剪辑功能,你可以灵活的去修剪,还可以轻松的复制多段的视频,可以进行随意的分割, ... 於 www.anyv.net -

#60.安卓版【快影】官方下载,手机快影.apk免费下载 - 安心市场

北京快手科技有限公司出品的安卓版快影,是快手出的一款视频编辑应用,比较厉害的功能是可以识别视频中的语音生成字幕,这还比较少见,如果能更加精准就好了。 於 m.anxinapk.com -

#61.讓照片裡的回憶動起來!快手快影上線「會動的老照片」功能模板

近日,快手App和官方視頻剪輯軟體快影App同步上線「會動的老照片」功能模板,通過清晰化、動態化處理,讓老照片中的人物更加栩栩如生。該功能一經上線受到大量用戶歡迎 ... 於 min.news -

#62.快影视频制作 - 888 应用市场

快影 强大的视频剪辑功能,丰富的音乐库、音效库和新式封面,让你在手机上就能轻轻松松完成视频编辑和视频创意,制作出令人惊艳的趣味视频。 是快手用户 ... 於 m.nongjia888.com -

#63.快影是什么?有哪些功能? - 知乎

先回答题主的问题:快影是快手指定的视频编辑工具。 如果题主平时是刷抖音、并想创作自己的作品的话,更推荐你用“剪映APP”。完全免费,直接在安卓的应用市场或者ios ... 於 www.zhihu.com -

#64.快影連續獲得App Store推薦登頂視頻剪輯類App榜首--IT

近期,快手旗下的視頻編輯APP快影,頻繁獲得AppStore推薦,包括“釋放創意”、“新鮮App”、“大家都在用“等欄目。根據QuestMobile數據顯示,目前視頻剪輯 ... 於 it.people.com.cn -

#65.快影- Apps on Galaxy Store

快影 深受快手等热门短视频用户喜爱,是一款【无广告】,专业视频拍摄、视频剪辑和视频制作工具【视频剪辑】 「分割」轻松分割视频,一个片段裁成多段「裁剪」灵活裁剪 ... 於 galaxystore.samsung.com -

#66.《快影》刪除部分視頻教程 - 壹讀

視頻的內容過長,或者有些片段內容不太合適,這個時候我們就可以將這些不想要的視頻內容給刪除掉。在使用快影APP的時候,如何剪輯不要的部分呢? 於 read01.com -

#67.快剪輯,快影,剪映,三個軟體哪個好用,好上手? - 星期五問答

1:快影的有點是可以錄製影片,而且帶美顏功能。錄製效果非常不錯,因為是用手機錄製所以不跟專業裝置對比。而剪映不具備錄製影片的功能,只能用手機 ... 於 friask.com -

#68.比较快影和剪映 - 36氪企服点评

快影 是北京快手科技有限公司旗下一款简单易用的视频拍摄、剪辑和制作工具。 快影强大的视频剪辑功能,丰富的音乐库、音效库和新式封面,让你在手机上就能轻轻松松完成 ... 於 www.36dianping.com -

#69.快影安卓版app下载_类似快影的软件下载_诗词名句下载网

诗词名句下载网为安卓手机用户整理了快影app的所有版本,还有很多热门的类似快影的软件,大家可以下载了试试看到底哪个更适合自己。 於 m.shicimingju.com -

#70.快影怎么编辑视频视频制作新方法 - 当下软件园

快影 APP是快手平台推出的一款手机视频制作软件,总体功能还是比较完善的,操作也十分简便,成品非常适合于在短视频分享平台发布,搭配快手使用更 ... 於 www.downxia.com -

#71.快影_百度百科

快影 是北京快手科技有限公司旗下一款簡單易用的視頻拍攝、剪輯和製作工具。 於 baike.baidu.hk -

#72.快影自动生成字幕教程 - 3DM手游

快影 APP是一个手机中的视频剪辑制作工具,操作方便,使用简单,让用户可以更加快速的手机中完成视频的编辑制作工作。下面小编要为大家介绍的是快影APP ... 於 app.3dmgame.com -

#73.快影-创作有趣的视频- 應用程式- iTunes台灣

快影 深受快手等热门短视频用户喜爱,是一款【无广告】,专业视频拍摄、视频剪辑和视频制作工具。 【视频剪辑】 「分割」轻松分割视频,一个片段裁成多段「拼接」长按 ... 於 tw.chartoo.com -

#74.快影9.9.9免登录精简破解版最新版

各大热门短视频平台用户都非常喜爱的一款视频剪辑拍摄和制作软件,快影9.9.9破解版是个免登录,精简破解版,丰富的音乐库、音效库和新式封面任意使用,让你在手机上就 ... 於 www.j9p.com -

#75.快影 - 小米应用商店

小米应用商店提供快影免费下载,快影深受快手等热门短视频用户喜爱,是一款专业的视频拍摄、视频剪辑和视频制作工具【视频剪辑】 「分割」轻松分割视频,一个片段裁成 ... 於 app.mi.com -

#76.快影app最新版本 - 100手游网

快影 视频剪辑app专为喜欢做卡点视频的朋友带来,喜欢发抖音、快手的朋友们有福了,它有着非常专业的模板让你选择,而且编辑视频相当简单的,还能添加一些歌曲和文字的 ... 於 www.danji100.com -

#77.快影2021安卓版app下载 - 求知软件网

独特的滤镜、转场、字幕、配乐以及一键应用的主题特效包。 软件介绍. 快影是一款功能强大的短视频制作编辑软件,由北京快手科技有限公司精心打造而成。 於 m.qzjlw.com.cn -

#78.快影最新版本 - 软吧下载

快影 最新版本. 类型:摄影拍照. 大小:62.83MB. 语言:简体中文. 更新:2020-03-19. 於 www.ruan8.com -

#79.快影苹果版v5.44.4111ios版 - 多多软件

快影 苹果版是由快手官方精心打造的一款短视频制作编辑软件,深受快手、微视、抖音等短视频平台制作者的喜爱,它可以帮助用户快速制作出精美的短视频,助你轻松上热门, ... 於 www.ddooo.com -

#80.快手快影app下载v5.45.0.545003 官方版 - 西西软件园

快手快影app是快手官方推出的一款视频编辑应用,应用可以说是功能很强大的了,快手快影app更能够识别视频中的语音生成字幕,这算是一个非常创新的功能 ... 於 www.cr173.com -

#81.快影时代的个人主页 - 西瓜视频

快影 时代,浓缩才是精华。。欢迎观看快影时代近期发布的视频,快影时代在西瓜视频上发布的所有视频。快来关注更多有创意的原创作者吧! 於 www.ixigua.com -

#82.漫光快影‧心靈捕手-周孟德個展專輯 - 國家網路書店

書名:漫光快影‧心靈捕手-周孟德個展專輯,語言:中文,ISBN:9789860553482,頁數:119,出版社:彰化縣文化局,作者:周孟德,出版日期:2018/02/01, ... 於 www.govbooks.com.tw -

#83.快影v5.46.0安卓版 - 当快软件园

快影 APP是一款用于视频拍摄、剪辑和制作的应用软件工具。用户可以通过这款软件进行任何视频类的拍摄的、制作、剪辑等操作,里面有强大的视频剪辑、 ... 於 www.downkuai.com -

#84.快影app下载手机版v5.40.1.540100下载 - 速彩下载站

快影 app下载手机版是一款非常好用的视频编辑制作手机app,快影app下载手机版拥有智能语音识别功能,能快速识别视频中的话并自动转为字幕加入到视频中,并且十多款精美 ... 於 www.sucai123.com -

#85.快影- 手机app官方版免费安装下载 - 豌豆荚

【豌豆荚】为你提供快影APP安卓版下载,历史版本、旧版下载,查看2021最新快影手机版介绍、应用截图、网友评论,方便快捷的将安卓版快影应用免费下载到手机。 於 www.wandoujia.com -

#86.快影最新版本下载 - 安卓- 历趣

历趣快影下载频道提供的快影安卓版,快影手机版,手机快影下载,快影2021最新版下载,快影下载2020正式版,快影剪辑,快影视频制作,快影制作音乐相册,快影 ... 於 os-android.liqucn.com -

#87.用快影制怎么做自媒体 - 懂得

用快影制怎么做自媒体快影制做自媒体时,首先要有快影APP,打开选择“制作视频”还是“照片电影”,之后利用剪辑,给视频添加配乐或者配音,然后搭配精美的滤镜, ... 於 m.idongde.com -

#88.快影视频制作电脑版官方下载2019V1.1.1.0034 - 好特游戏

快影 电脑版下载地址,快影是一款简单易用的视频拍摄、视频剪辑和视频制作工具。快影强大的视频编辑功能,丰富的音乐库、音效库和新式封面,让你在手机上就能轻轻松松 ... 於 www.haote.com -

#89.《快影》添加音樂音量設置教程 - 人人焦點

使用快影爲視頻添加了音樂後,有的小夥伴會覺得音樂的聲音比較大,那麼這個時候我們就可以對音量進行設置,調大或調小。快影添加音樂聲音怎麼由大變小 ... 於 ppfocus.com -

#90.快影安卓版下载[视频编辑]

快影 安卓版是一款实用的视频编辑应用,快影安卓版自带多种不同的构图模式,快影安卓版拥有多彩滤镜和美颜功能。软件能够帮助用户留下最美好的生活点滴,软件还能够支持 ... 於 m.downza.cn -

#91.快影app字幕怎麽添加?字幕添加流程詳細介紹 - PTT新聞

快影 app字幕怎麽添加?有什麽方法?很多網友可能還不太清楚,下面小編為大家帶來了快影app字幕添加流程詳細介紹,感興趣的網友一起來看看吧!快影app ... 於 pttnews.cc -

#92.快影5.37版本下载 - 手游之家

最新版快影5.37下载安装亮点:. 1、深受快手等热门短视频平台用户喜爱,是一款专业视频拍摄、视频剪辑和视频制作工具;. 於 www.shouyouzhijia.net -

#93.快影-创作有趣的视频17+ - App Store

快影 深受快手等热门短视频用户喜爱,是一款【无广告】,专业视频拍摄、视频剪辑和视频制作工具。 【视频剪辑】. 「分割」轻松分割视频,一个片段裁成 ... 於 apps.apple.com -

#94.快影安卓版免费下载到手机 - 应用汇

应用汇安卓版手机软件下载,提供【快影】软件免费下载到安卓手机:快影是一款快速制作视频的软件。拥有智能语音识别功能,能快速识别视频中的话并自动转为字幕加入到 ... 於 www.appchina.com -

#95.漫光快影‧心靈捕手:周孟德個展專輯(精裝) - 博客來

書名:漫光快影‧心靈捕手:周孟德個展專輯(精裝),語言:繁體中文,ISBN:9789860553482,頁數:131,出版社:彰化縣政府文化局,作者:周孟德,出版日期:2018/02/01 ... 於 www.books.com.tw -

#96.剪映和快影誰會更勝一籌? - GetIt01

剪映和快影兩個軟體上手都挺簡單,只需把視頻和圖片導入就可以輕鬆的剪輯出一個個性 ... 剪映的更適合剪輯出抖音風格類的視頻,快影的更適合剪輯出快手風格類的視頻。 於 www.getit01.com -

#97.快影app最新版下载 - apk8安卓网

快影 app是一款非常好用的手机在线剪辑的软件,软件上的功能非常强大,各类剪辑工具应有尽有,并且每个工具都是可以直接免费使用的,还有相应的操作 ... 於 m.apk8.com