悲情城市的 評論的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林松輝,孫松榮寫的 未來的光陰:給台灣新電影四十年的備忘錄 和的 煮海時光:侯孝賢的光影記憶都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自害喜影音綜藝有限公司 和印刻所出版 。

國立臺南藝術大學 動畫藝術與影像美學研究所 孫松榮所指導 尤俊弘的 當代亞洲電影中的恍惚、通靈、出神 (2017),提出悲情城市的 評論關鍵因素是什麼,來自於恍惚、通靈、出神、德勒茲、亞洲電影、反身性、情動、當代電影、洪席耶、形體分析。

而第二篇論文國立臺北教育大學 藝術與造形設計學系碩士班 林志明所指導 楊蟬萍的 陳少維的攝影實踐與作品探究 (2017),提出因為有 陳少維、劇照、劇場攝影、《快門慢舞》的重點而找出了 悲情城市的 評論的解答。

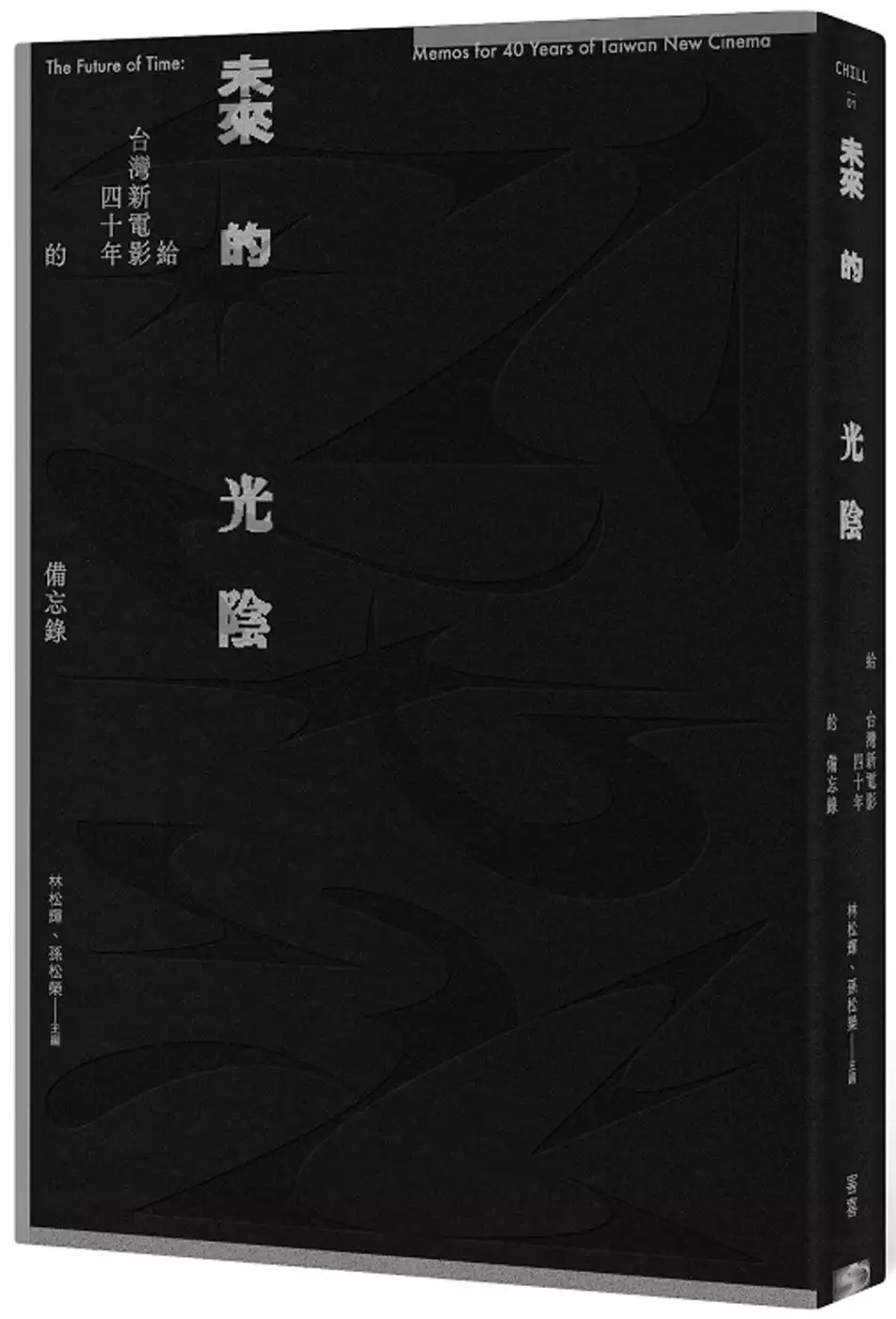

未來的光陰:給台灣新電影四十年的備忘錄

為了解決悲情城市的 評論 的問題,作者林松輝,孫松榮 這樣論述:

台灣新電影四十年之際,十四位作者,二十則給未來世代的觀影備忘錄。 台灣新電影——台灣電影史上眾聲喧嘩、光芒四射的時代。這場電影運動一般被認定始於一九八二年的《光陰的故事》,如今四十年過去了,多年來被視為過去式的「故事」仍繼續發揮影響力,而仿若停留在歷史性的「光陰」更超越時空限制,來到此時此刻,迎臨不遠未來。 本書錨定的時空以新電影為起始座標,透過二十篇專文共構另種時間軸,溯及五〇年代如《王哥柳哥遊台灣》,游移八〇年代的《風櫃來的人》與九〇年代的《超級大國民》,延伸至千禧年後的《停車》、《孤味》及《瀑布》等片。空間軸則橫跨台灣、香港、中國、東南亞、法國等地,藉由二十個全新的關鍵字

拋開純粹致敬或緬懷的「新電影已死」,以「超越」新電影為核心概念,且增補過往論述中尚未完整的文化史、社會史、藝術跨界、國際連結面向,乃至缺席的歷史文本。 由十四位作者與四十載光影之間的跨世代對話,提出詮釋「光陰」的關鍵思索,辯證新電影在當代影史中的另類評論潛能,以此作為備忘,回應仍持續生成的「新電影精神」。 本書特色 ★ 第一本改寫、補述與重寫台灣新電影的專書 ★ 以紀念新電影四十年之名,行超越新電影之實的「跨世代」歷史書寫 ★ 二十個關鍵字X新電影研究的新方向 各界好評 「這本書的二十個從前罕被論及的新電影面向及其延伸效應,我讀得津津有味,隨之翻騰起諸多塞在儲藏室

角落的記憶細節」——鴻鴻(詩人、劇場及電影編導) 「這本專書的重要貢獻之一,就是將學術研究的分析洞見,以評論的篇幅和更為可讀的文字加以呈現」——迷走(《新電影之死》共同編者) 「這本書有很強烈的自覺,並不是把台灣新電影當作憑悼的古蹟,對它的論述,與其說是『回到過去』,毋寧說更是『回到現在』,甚至『回到未來』」——張亦絢(作家、《FA電影欣賞》專欄作者) 「讓新電影的定義開放,使其重新成為思辨的材料,將它看成產生不同連結的接合處,或許這是四十年後重訪這段歷史,能夠重新於已經固化的歷史結構裡,找回一些紛擾、雜音與挑釁。」——張世倫(藝評人、影像史研究者) 專文推薦 詩人、

劇場及電影編導 鴻鴻 《新電影之死》共同編者 迷走 作家、《FA電影欣賞》專欄作者 張亦絢 藝評人、影像史研究者 張世倫 跨世代推薦 攝影師、國立臺北藝術大學兼任講師 劉振祥 樂工 林強 紀錄片導演 蕭菊貞 國家電影及視聽文化中心執行長 王君琦 演員 莫子儀 馬來西亞電影人 張吉安 《毋甘願的電影史》作者 蘇致亨

悲情城市的 評論進入發燒排行的影片

【12.02時事!】升旗易得道 2020年12月02日

主持: Tony Jaa 1.5 , John Connor

12.02【悲情城市】40歲仲供緊樓 ,係唔係會被人歧視?如果係60歲都未供完呢?

________________________________________________________

“每月贊助”支付方法:

(1)Patreon : https://www.patreon.com/tuesdayroaddaily

(2)Paypal : [email protected]

https://mewe.com/i/tuesdayroadtonyjohnny

https://gab.com/TuesdayRoadWorldwide

https://twitter.com/Tuesdayroad1

升旗易得道【新】支持我們6步曲!!

1. 節目月費贊助

2.收看廣告,

3.訂閱節目Youtube頻道,

4.俾like,

5. facebook Twitter share

6.建設性留言,痛擊五毛

【2020年7月1日, 升旗易得道就港區國安法公告 - 】:

因應港區國安法, 本台嚴正作出如下聲明:

1.本台節目於港區國安法生效日起作出全面重組和整合。

2.本台於2020年7月1 日前所作的所有節目均為節目主持或嘉賓之個人意見, 與本台立場無關。

3.本台所有節目之內容均並非在香港特別行政區境內或中華人民共和國之境內製作。

4.本台所有時事節目內容均為引述消息來源、新聞媒體報導 (包括海外媒體, 香港媒體等) 之內容而作出, 與發言者之政治立場或、主張或意見無關。 本台節目內容包含戲仿、滑稽、政治戲仿、諷刺等內容, 與真實之人物並無任何實質關係。

5. 任何接收本台節目內容、收聽的接收者請注意: 本台所有節目內容謹為對新聞時事之評論, 不論在任何時刻均無意構成任何 “煽動、協助、教唆” 行為。 本台節目內容包含戲仿、滑稽、政治戲仿、諷刺等內容, 與真實之人物並無任何實質關係。

6. 最後, 本台據悉港區國安法內容可能帶來極嚴重法律後果, 本台奉勸所有接收本台節目內容、收聽人士小心其條文內容, 切勿以身試法。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

現時, 香港形勢危急, 我們希望各位團結一致, 運用智慧應對。

希望所有支持者能在各方面支援本台繼續擴播。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

本台一直致力提供日報式的時事節目予大家。 Youtube 局部恢復了廣告, 但是無理打壓依舊。 廣告收益難以維持本台營運及支援工作。故此, 我們仍然希望聽眾能月費支持本台擴播!

我們經營困難, 因此本台必須改變舊有方式以繼續維持營運。 經商議後, 我們將向聽眾及支持者收取自願性的“每月贊助”。 初步將每月收取贊助港幣200元 (考慮到我們節目集數比同類型網台節目多更多)。 我們致力於降低營運成本,不希望謀取任何暴利, 以達到聽眾及支持者以合理公平的成本即可聽取時事節目。 我們不希望阻止一般大眾繼續收聽節目。 因此, “每月贊助”, 是完全自願性的。我們會在一段時間後檢討計畫內容, 希望各位有能力的, 能盡力支持!

7.21, 8.31, 7.1。 我們, 退無可退。

齊上齊落! 團結一致, 不分割, 不譴責!

我們與前線抗爭者站在一起!

我們認為, 現在是世界歷史的重要關口, 能和近代歷史中的重大變化相比較。 2019年及2020年的事件均顯示出香港人對於民主、自由價值觀的追求, 並同時令這股浪潮捲進全世界, 不可逆轉。

保留實力, 等待黎明!

----------------------------------------------------------

皇牌時事經濟節目!

逢有突發新聞, 立即和大家分析局勢! 關心香港! : 嬉笑怒罵, 分析時事, 經濟, 政治, 歷史和心得!

www.tuesdayroad.com

請即訂閱我們升旗易得道youtube頻道:-

https://m.youtube.com/channel/UCC3Ani

===========================================================

當代亞洲電影中的恍惚、通靈、出神

為了解決悲情城市的 評論 的問題,作者尤俊弘 這樣論述:

近十年來,電影研究對影像中的「含混性」(ambiguity)的概念特別感興趣。1970年代,我們發現一種拉鋸的力量:一方面,強烈的要求「反身性」(la réflexivité)的「反幻覺論」(anti-illusionism)存在於電影理論當中;另一方面,對於電影純然的解構,又使得理論家們稍作遲疑。取而代之,1980年代幾位重要的理論家或思想家,默默醞釀著一股對於(電影)符號學(與精神分析)的不滿。於是,1990年代,尤其在法國,我們看見「造形分析」(l'analyse plastique)或「形體分析」(l'analyse figurale)的成形。影像不再被比擬作語言來操作。然而,當我們

試圖連結巴特(Roland Barthes)的〈第三意義〉("Le troisième sens," 1970)與迪迪—于貝爾曼(Georges Didi-Huberman)的《在圖像面前》(Devant l'image, 1990),我們會發現,巴特在1970年代對於電影的論調,事實上,搖擺於部署理論(apparatus theory)內外。儘管相差20年,但後者與前者分享同樣對於分析「含混性」的偏好。於是,一種模糊的問題意識出現:呼籲著「反身性」的精神,就此掩埋在對影像的直接面對嗎?我們是否有可能,「反身地面對影像」?更具體而言,我嘗試重新理論化「反身性」於當今電影理論之意義。我們的假設是

:是否存在一種可以被稱之為「後設—催眠」的觀影狀態?如果看電影可比擬作催眠儀式,那麼,某種「介於」清醒與而又不清醒的中介意識狀態,正是我們想探討的主題。本論文將在以上這些研究的基礎上,以trance之為基底概念,分析陳果的《香港製造》(1997)、黑澤清的CURE(1997)、陳界仁的《凌遲考:一張歷史照片的回音》(2002)、河瀨直美的《沙羅雙樹》(2003)、蘇古諾夫(Aleksandr Sokurov)的《太陽》(Solntse, 2005)、魏拉希沙可(Apichatpong Weerasethakul)的《戀愛症候群》(Sang sattawat, 2006)、馬丁(Raya Mar

tin)的《大瘋民》(Autohystoria, 2007)、是枝裕和的《奇跡》(2011)和畢贛的《秘密金魚》(2016)。我們的策略是,將trance拆以三個中文概念。我們分別翻譯「身體—影像」、「影像—身體」、以及「觀眾—身體」的trancelike狀態為「恍惚」、「通靈」、「出神」。目標是以當代亞洲電影作為試金石,開展電影「意識的變異狀態」(altered state of consciousness)美學。在法國哲學家洪席耶(Jacques Rancière)「藝術的美學體制」(le régime esthétique de l'art)下,我們試圖拾起一個被遺忘許久的概念:梅茲(C

hristian Metz)謂之「括號語意群」(syntagme en accolade)的「自主段」(segment autonome)。我們想將「括號語意群」此概念聯繫至影片當中一些無可名狀的「時刻」(moments)。我們結論:無論「恍惚」、「通靈」、抑或「出神」,都是懸思的(pensif)「陣發」(paroxysm)。無疑,如達彌施(Hubert Damisch)所言,「恐怖的觀看」可以是暴力;然而,在另一端,影像的陣發也可以帶來「情動的節慶」(le festival d'affects)。最後,我們將發現,意識的正常或變異狀態的區分在觀影過程中亦是模糊不清的。重要的是,它們彼此流變的

過程,使得我們走出電影(院)(sortir du cinéma)之後,發現「世界」——接近於德勒茲(Gilles Deleuze)意義下的(大寫)「全體」(le Tout)——好像已有些不同。

煮海時光:侯孝賢的光影記憶

為了解決悲情城市的 評論 的問題,作者 這樣論述:

古代有張羽煮海的故事(典出元代李好古《張羽煮海》雜劇),為了求得被龍王囚入海底的龍女妻子,張羽在海邊想要煮乾海水。仙人見了同情便授以仙法,鍋水熱一度,海水熱一度,頃刻間海水沸騰起來,龍宮震動,龍王只得推女出海,張羽遂攜妻歸。 今時則有侯孝賢的拍電影,像張羽煮海之癡執,一口鍋子一把火,他認為自己也可以把大海煮乾。 從事電影工作四十年,侯孝賢的「煮海時光」,盡錄於此書。──朱天文(作家) 藉電影談人生,藉人生談電影 本書也是一個資深影迷、研究者與創作者之間,充滿熱情但出發點與視角截然不同的「藉電影談人生,藉人生談電影」對話。彷彿一趟持續在途中的漫長旅程,追

逐著侯孝賢電影裡對「時光」的迷戀、他的電影美學,與歷經時代變遷下台灣社會的共同成長;也不停思索最初衷的問題,「電影是甚麼?」──是膠片中一格一格的轉瞬即逝的光影?是藉由放映和複製,將記憶裁成直面而來的音畫,也將影像轉化為記憶、情感裡隱微的柔軟位置?或更純粹的,是(藉由電影傳達、開展)對生命的想像、存疑與不停嘗試尋找的解答? 全書由跟侯孝賢導演長年合作編劇的作家朱天文親自校訂,允為最珍貴完整的訪談記錄;另收錄賈樟柯導演〈侯導,孝賢〉序文,是與侯導其人其作結緣的一段光影記憶;以及作者白睿文教授與演員高捷、作家朱天文與黃春明的訪談,分別深談侯導的電影家族、編劇與導演的多年合作、新電影崛起契機

等話題。 特別收錄─────賈樟柯 序〈侯導,孝賢〉 深度訪談─────朱天文〈天文答問〉高捷〈拜訪捷哥〉黃春明〈原作心聲〉 各界推薦(依姓名筆劃序) 王德威‧白先勇‧伊格言‧李 安‧李幼鸚鵡鵪鶉‧林文淇‧柯一正‧陳 雪‧陳玉勳‧陳芳明‧陳明章‧張大春‧張北海‧張藝謀‧舒 琪‧焦雄屏‧葛 亮‧賈樟柯‧廖炳惠‧鄭文堂‧聞天祥‧舞 鶴‧駱以軍‧戴立忍‧顏忠賢 「只有熟悉台灣社會與電影的人,才有可能與侯孝賢展開深度對話。白????文這位美國學者,真正做到了。你若想了解侯孝賢的藝術與思考,白教授都幫你提問了。卓越、深入,精確的藝術討論,跨越國界與文化,到達一定

高度,帶著我們看見台灣的歷史與電影。」──陳芳明(作家,政治大學講座教授) 「侯孝賢好像一個奇異的光/燒紙菸那樣燒過了我們想像中的『生活後面的膠卷』/把一個原本我們不具備的觀看方式/從另一個原本平庸無情瑣碎的世界贖換過來啊於是我們感慨嗟嘆/我們曾以為那樣優美完足光影觸鬚款款擺動的『侯世界』會在未來其他可能之人的電影一直來一直來/不理會這外面世界的流沙化善忘與不美/但讀了Michael Berry這本訪談錄/才知活在曾可以進戲院看侯孝賢電影的時代是多幸福奢侈的『最好的時光』」──駱以軍(作家) 「侯孝賢的電影的意義,不只處於它們本身所描繪的光影世界,此世界還化成靈感的原料而點燃很

多人對電影的追求,改變許多其他導演對電影的看法,而改變了華語電影的面貌。」──白睿文

陳少維的攝影實踐與作品探究

為了解決悲情城市的 評論 的問題,作者楊蟬萍 這樣論述:

本文研究對象陳少維,目前為劇場攝影師。自1988年拍攝電影《悲情城市》劇照之後,進入劇照拍攝工作領域。此外,陳少維也有平面設計、專輯拍攝、多媒體設計、廣告、音樂錄影帶拍攝、影片等企劃執行等視覺設計方面的經歷。2005年末發表的第一本個人攝影集《快門慢舞》,當中選錄的影像亦反映此多元經歷。然而,本書以全黑白影像呈現,給出一種紀實攝影的印象。但陳少維長年以劇場攝影為主要領域,與臺灣紀實攝影發展脈絡或有些不同。基於現階段對劇場攝影領域的研究極為有限,本文透過個案研究法,根據陳少維所投入的戲劇表演影像拍攝,彙整該領域的影像表現特質;並且也透過當時代社會背景和攝影發展脈絡的建構,來進行綜合的觀察。以此

為基礎,探討《快門慢舞》當中,題材、影像性質較為複雜,及訊息較為發散之現象,其原因可能有哪些?更進一步探究陳少維的攝影題材和關注面向上的一些發展。結論發現,陳少維的攝影特質,可能與劇場攝影的影響較為密切。例如影像內涵較為繁複、與被攝對象之間的互動較為密切。此外,受到個人背景的影響,攝影的視覺表現或議題上,具有一種跨領域或邊界的流動性。