手沖咖啡粗幼的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦哈洛德.馬基寫的 廚藝之鑰(兩冊套書)(二版) 和徐宗懋圖文館的 閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站淺談咖啡研磨度 - Coffee Roasters Asia也說明:... 沖泡時間較快(約30秒),所以用上的咖啡粉研磨度比起土耳其咖啡稍微粗糙一點,但仍然非常幼細。 手沖咖啡(Pour Over):中等的研磨度(如砂糖般的粗幼度)

這兩本書分別來自大家出版 和時報出版所出版 。

國立臺灣師範大學 地理學系 李素馨所指導 蔡淑真的 論換位重置下的調適模式與創造性破壞:以屏東平原水分配為例 (2019),提出手沖咖啡粗幼關鍵因素是什麼,來自於分配、區域融合、屏東平原、仿生資本、再結域。

最後網站中西不同的手沖咖啡法則補充:手沖 吧台(Brew Bar),是指設在WBC比賽台旁邊的免費咖啡 ... 取決於(一)咖啡粉與水的比例、(二)水溫、(三)研磨粗幼、(四)沖泡時間、(五) ...

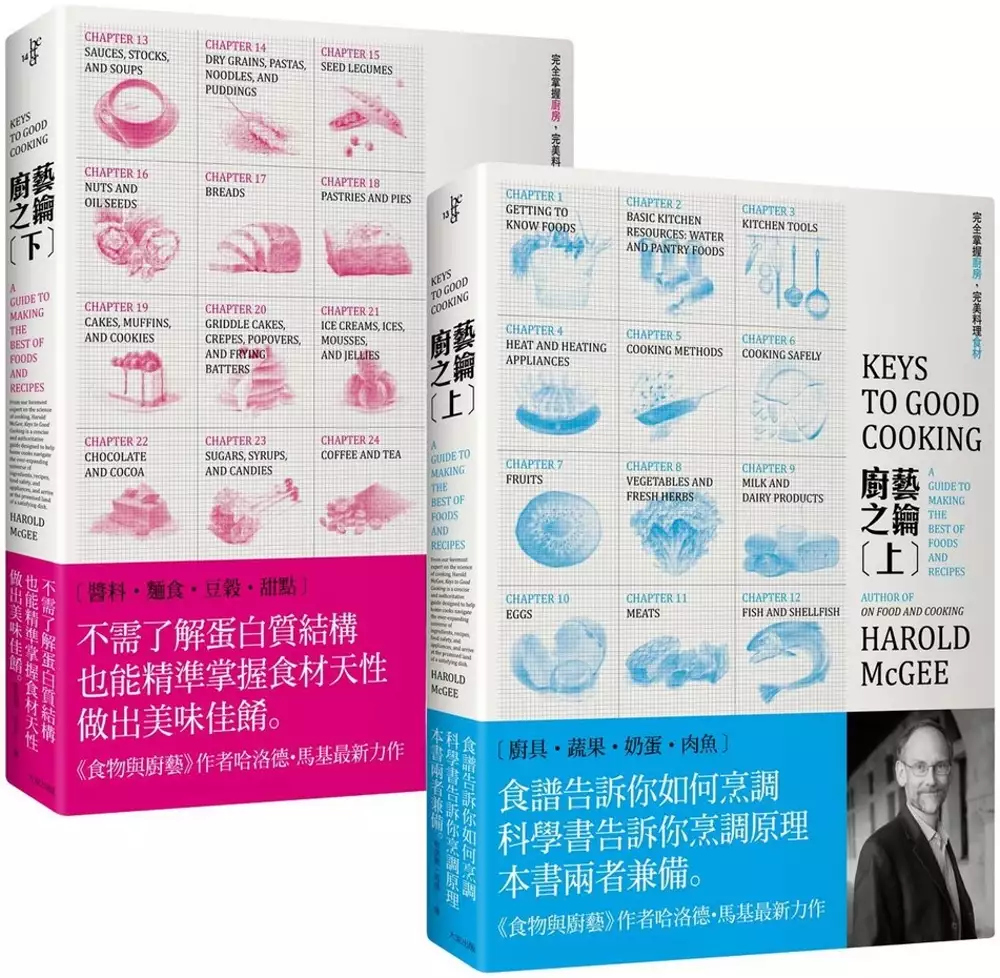

廚藝之鑰(兩冊套書)(二版)

為了解決手沖咖啡粗幼 的問題,作者哈洛德.馬基 這樣論述:

這次,你無需了解蛋白質內部的螺旋結構, 也能掌握食材天性,做出美味佳餚! 經典鉅著《食物與廚藝》作者力作 細數食材特性、烹調原理與變化應用,解開成就佳餚的美味關鍵 ◎ 完美廚藝第一步:了解你所煮的東西 不管是對初學者、家庭煮夫煮婦,或是專業廚師,烹調要愉快且成功,都得先了解自己的食材。再有創意的廚師,也得依照食物天性來發揮。《食物與廚藝》作者哈洛德.馬基,從數十年來對食物和廚藝的精研中,擷取出日常烹飪的實用知識,並親身試驗,修正結果。帶領讀者從最根本了解食材該如何挑選、處理、保存和烹調,破除廚房中的一知半解,為各式疑難雜症提供明確的下廚指引。 ◎ 是科學廚房的基本課,也是食

譜的萬用指南 市面上的食譜多不勝數,但卻很少說明食物、烹飪用具有哪些基本特性?烹調時該留意哪些食物安全及營養問題?該如何依據手邊材料來調整食譜?這些都是一般食譜無法提供,烹飪時卻必備的知識。此外,即使是好食譜,也不保證成功,因為食譜充其量只是作者成功烹調過程的不完整描述。照著食譜做,還必須把語彙及方法轉換成自己的廚具、食材跟經驗。《廚藝之鑰》就是為此而寫:從廚房、器具到食材與烹調技術運用等主題,既完整涵蓋,提供簡要的說明。這有助於你了解為什麼要這麼做,並應用在烹飪上。 ◎ 廚房必備的即時解惑者 《廚藝之鑰》是每個下廚者不可或缺的工具書,更是廚藝的基本養成書,以上下兩冊囊括6章廚房

、18章食材相關知識。本書也有助於評估食譜優劣,找出其中可能的缺陷或問題,更能在烹飪當下據以調正和修正。最後,這本書還希望能幫助你丟開食譜,開始創作與實驗出屬於自己的烹調方式和菜餚。當你在廚房中遇上任何疑惑時,別在網路上窮蒐正誤難辨的資料,翻開《廚藝之鑰》吧! 本書特色 1. 提供廚房以及料理過程的正確知識 .水煮食物時,在水中加鹽能保住更多風味和營養素; .錫箔紙不適合包裹酸性食物,也不宜鋪在非鋁製的平底鍋鍋底。 2. 以簡馭繁,掌握核心概念即可隨心所欲變化 .同樣的麵糊,如果倒在炙熱的平底鍋,一分鐘內就會成為濕潤而扁平的可麗餅;如果倒入杯子蛋糕的烤模,在高溫烤箱3

0分鐘,就會成為酥脆焦黃的雞蛋泡泡芙;如果放在鍋子中烘烤,則成為卡士達般的焦黃約克夏布丁。 3. 小地方,大關鍵,提醒關鍵烹調細節 .烤模的形式和厚薄會影響烤箱熱度穿透麵團的速度。厚重的金屬烤模的導熱更均勻且快速;光亮的烤模會反射熱,減緩加熱速度;未拋光的烤模吸熱與導熱的速度都較快。需要依此調整烘焙的時間與溫度。 4. 挑戰並改良既定的傳統烹調技巧 .炒蔬菜不必先放熱油,直接放入冷鍋中悶煮,待熟透出水後加入少量食用油略微香煎即可,省油又健康; .煮義大利麵時無需先煮沸大鍋熱水,直接置入少量冷水中煮到滾即可。 5. 精準掌握食材特性和處理原則,教你食譜沒有教的事

.不要以蒸餾水來泡茶,這會泡出風味不平衡的茶湯。若茶湯的風味平淡,可購買礦物質含量中等的礦泉水來沖泡; .如果想要不用發粉或酵母菌就讓麵糊發起,或是讓成品更膨鬆,可把蛋白打發,然後在烘烤之前把發泡蛋白拌入麵糊。 6. 從失敗品中觀察,加速學習曲線 .膨發劑太多會製作出粗糙、塌陷的蛋糕,膨發劑太少會讓蛋糕質地過於密實、表面凹凸不平。蛋糕破裂或是中央突然隆起,可能是麵糊攪拌過度,或是烤箱溫度過高。 各界推薦 ● 每個下廚的人都需要《廚藝之鑰》,這是各種處理食物的資料寶庫。我在餐飲界工作五十年了,每翻幾頁都還是能學到新東西。食譜告訴你如何烹調、科學書告訴你烹調原理,本書兩者兼

備。──Shirley O. Corriher,著有《CookWise》與《BakeWise》 ● 看這本書時我在想:之前為何沒人寫這樣的書?答案很明顯:唯有馬基能回答我們面對的每道廚藝問題。下廚時你如果無法將馬基放在身邊,本書就是第二選擇!──Ruth Reichl,著有《For Your Mom, Finally》《Garlic & Sapphires》 ● 就個人對於當代廚藝的貢獻而言,我認為馬基的地位無人能及。在我們廚師專業的養成過程以及探索新技術的過程中,始終都是仰賴馬基的指引與資訊。過去我們只學習到烹調的技法,卻未必曉得為何要這麼做,馬基的新書《廚藝之鑰》,對此

則做出清楚而明確的說明。馬基讓我們真正了解食物彼此作用的方式,他是烹調領域最重要的權威人物。──Thomas Keller,著有《The French Laundry》《Per Se》

手沖咖啡粗幼進入發燒排行的影片

一場來到宮古群島,當然要了解當地的飲食文化,這裏有兩種調味料非常重要──雪鹽與味噌。宮古島是珊瑚礁島,地底是像海綿般佈滿小孔的琉球石灰岩,地下水經過石灰岩的過濾,再被抽出製成雪鹽。雪鹽的礦物成份比一般的鹽豐富,亦較幼細,粉末狀如雪一樣,所以叫作雪鹽。

宮古島雪鹽工廠是嚐盡特色雪鹽的最佳地方,工廠有專人講解雪鹽,亦有大量產品試味。除了原味,雪鹽還有很多不同的口味,海苔味、沖繩檸檬味、抹茶味、黑糖咖喱味等等,每種味道都像真度十足。雪鹽除了可以吃,還有其他用途,如牙膏、肥皂及浴鹽等,成份天然去角質一流。

影片:

【我是南丫島人】23歲仔獲cafe免費借位擺一人咖啡檔 $6,000租住350呎村屋:愛這裏互助關係 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/XSugNPyaXFQ)

【香港蠔 足本版】流浮山白蠔收成要等三年半 天然生曬肥美金蠔日產僅50斤 即撈即食中環名人坊蜜餞金蠔 西貢六福酥炸生蠔 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/Fw653R1aQ6s)

【這夜給惡人基一封信】大佬茅躉華日夜思念 回憶從8歲開始:兄弟有今生沒來世 (壹週刊 Next) (https://youtu.be/t06qjQbRIpY)

【太子餃子店】新移民唔怕蝕底自薦包餃子 粗重功夫一腳踢 老闆刮目相看邀開店:呢個女人唔係女人(飲食男女 Apple Daily) https://youtu.be/7CUTg7LXQ4M)

【娛樂人物】情願市民留家唔好出街聚餐 鄧一君兩麵舖執笠蝕200萬 (蘋果日報 Apple Daily) (https://youtu.be/e3agbTOdfoY)

果籽 :http://as.appledaily.com

籽想旅行:http://travelseed.hk

健康蘋台: http://applehealth.com.hk

動物蘋台: http://applepetform.com

#日本 #沖繩 #宮古群島 #味噌 #雪鹽

#果籽 #StayHome #WithMe #跟我一樣 #宅在家

論換位重置下的調適模式與創造性破壞:以屏東平原水分配為例

為了解決手沖咖啡粗幼 的問題,作者蔡淑真 這樣論述:

本研究立足於水的新區域與新自由化為視角,探討水分配的過程中,以區域融合為政策目標的理論觀點與經驗分析。本研究目的有四,包含一、梳理水分配的系譜與衝突問題的根源。二、以地方尺度的衝突案例歸納區域融合的問題。三、以理論觀點解釋分配與區域融合產生的新區域。四、從新區域發展過程中建構水分配的優化。取水空間成為政經交會的結點,以水分配的合理性為脈絡的系譜考究後發現,水分配歷經現代秩序及失序後,正處於全球分配的新秩序中,而台灣在水帳不明與管理失靈的雙重條件下提供仿生資本積累的環境;本研究基於分工而提出的「換位重置(Shift-Reset)」是主要命題,梳理分工的時空耦合以界定研究範圍;藉由地下根莖的概念

連結碎片與異質性是研究策略。取徑後結構主義對資本主義反思的思維為主要論述方法,以屏東平原上的地下水分區作為研究的主要空間範圍,並將時間範圍聚焦於1970年至今的水分配高張力時期,採用的研究方法包括個案研究法、次級文獻法、訪談法、田野考察、三角檢證等。五個研究個案發生水衝突的時間範圍從1973年到2017年,空間範圍分布在地下水分區內,行政範圍包括高雄市與屏東縣,分別是「新園鄉埋管補償」、「里港鄉封井斷電」、「大潮州人工湖」、「萬丹鄉凍弄井」、「美濃區反深水井」。經由五個地方個案的研究分析與討論後發現,屏東平原的水分配在近半世紀以來有劇烈的變遷,空間範圍由地面水擴大到地下水區,行政範圍也含括高雄

市與台南市,尤其在產業轉型中,水分配突顯出政治與經濟為了回應自身於全球分配的處境,所做出的調適模式與地方影響,同時有以下具體結果:一、換位重置的角色是隨新自由市場而動態展演,權益相關者服從指令,在分工過程自利。二、仿生資本藉由生物特質中的最低資源成本發展出:多權責尺度的分工、鑲嵌與滲透、調適與演進、優化期待的投資等方法。三、區域融合的目標,透過轄域、解域再結域的過程進行,但在對話空間仍存在異質性時,衝突將持續發生。四、新區域的自明形式是特殊的社會凝聚力,可有效抵抗仿生資本的轄域。五、仿生資本於區域融合過程中以「創造性破壞」與「破壞性創造」的交相作用,有效操作變革、創新、改善等有爭議的進步,指導

新區域邁向優化的迴路。六、市場代理是連結政治與經濟的重要機制,能用貨幣與契約進行空間再結域以及權力的再鞏固,執行優化迴路的整合。

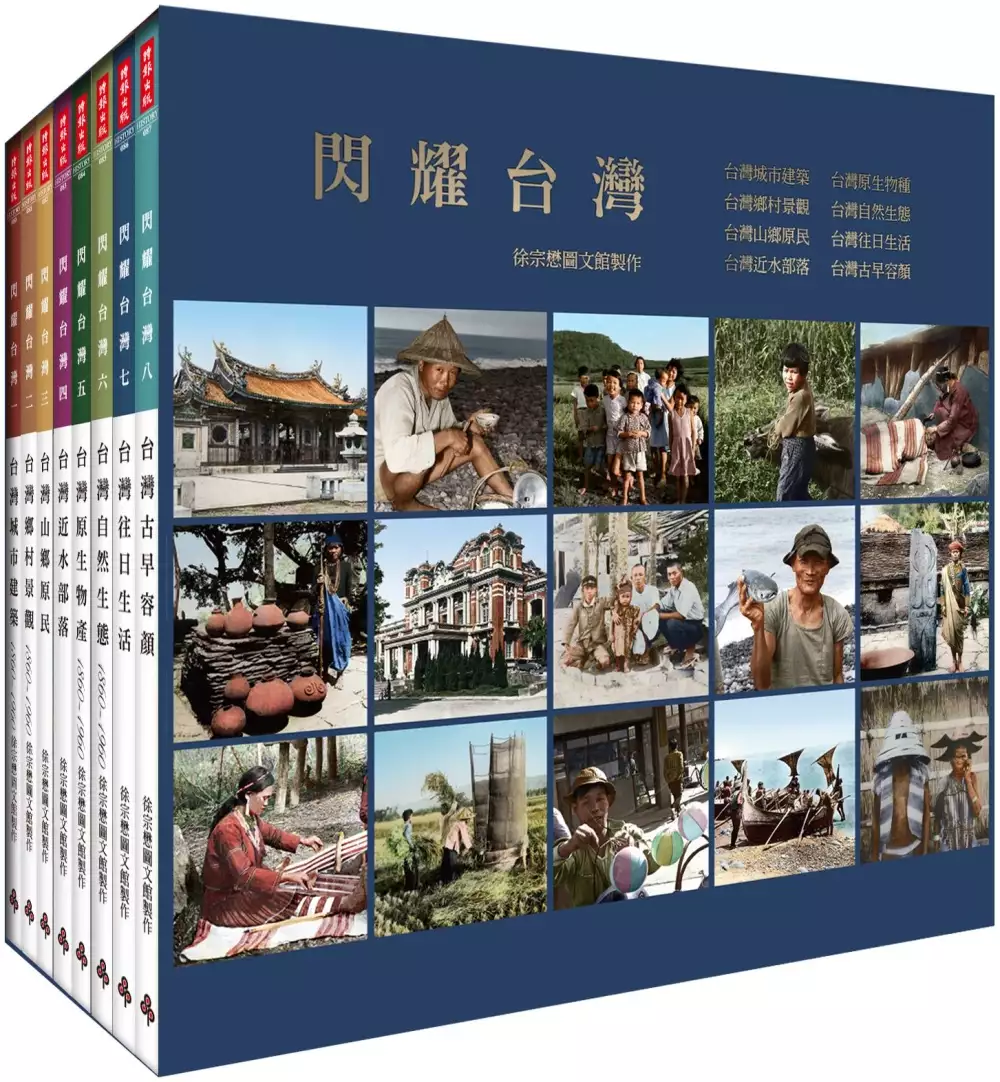

閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)

為了解決手沖咖啡粗幼 的問題,作者徐宗懋圖文館 這樣論述:

閃耀台灣精裝套書八冊 附贈精美明信片(八張) 《閃耀台灣》:台灣土地情感與知識的傳家之寶 從來沒有一套台灣書籍像《閃耀台灣》這般,讓人如此沉浸在台灣土地的百年時空,猶如步行其間,徜徉於四周炫目感人的風情,偶爾也因目睹具體的事件而感受到內心強大的衝擊。這套書已經超過傳統紙本書的視覺極限,而是台灣土地情感而知識的傳家之寶。不只是放在書架,而是注入未來世世代代的台灣人的心靈,不斷地被學習和重溫,具有永恆的典藏價值。 能做到這一點,是因為《閃耀台灣》使用了最精美的照片原材料,以及最高端的現代數位上色工藝技術。這是徐宗懋圖文館動用了累積20年的原照片收藏

,以及過去5年建立的國際一流數位上色藝術師團隊,兩項優勢所取得的驚人成果。 以《台灣山鄉原民》這一本畫冊為例,本畫冊使用日本學術權威森丑之助先生在百年前所拍攝的經典原住民圖錄照片,一般出版社都使用舊出版品反覆翻拍的圖片,大多都已模糊不清;然而,徐宗懋圖文館卻使用用市價高達50萬台幣的森丑之助的精緻柯羅版原版圖片。如此投資只為了取得最好的印製效果,這也使得《閃耀台灣》中的原住民圖像無論內容和視覺效果,都達到了台灣出版界史上的最高峰。 至於物產和生態方面的圖片,則是使用了《大量台灣寫真大觀》、《亞細亞寫真大觀》和《台灣物產大觀》精美的原版照片,呈現了前所未有的視覺效

果。有關過去台灣人生活和習俗的影像則是民國49年(1960年)薛培德牧師所拍攝的經典照片,每一張都是由原底片沖洗出來,並且進行精美的數位上色,展現了動人的往日情懷。 總之,在技術工藝層面,台灣沒有任何一本出版物像《閃耀台灣》做出如此大的財力,動用如此多的人力,以及付出如此深的心力,只為了留下一套值得代代相傳的台灣之寶。 《閃耀台灣》製作完成於台灣疫情最嚴重的兩年,很多人不能正常上學上班,收入和生活都受到影響。然而,就在此時此刻,我們做出最大的投資,投入最大的心力,完成這一套經典作品,代表台灣在艱困的環境中奮鬥不懈的精神,有如一顆閃亮的鑽石,永遠福星高照。

文/作者徐宗懋 以下是八冊書的主題: 《閃耀台灣一:台灣城市建築1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊從清朝時期到日本殖民,一直到光復以後,台灣城市景觀的變化,包括建築的材料、風格、實用性,以及對生活實際的影響。時間橫跨一百年,包括日本時代現代城市的興建,書中有數張珍貴的全景圖,考證了過去城區、官署、街道和民房的位置和稱謂,成為十分珍貴的文獻和美學紀錄。 《閃耀台灣二:台灣鄉村景觀1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊介紹鄉村地區建築的特色和景觀,清朝

時期主要是傳統閩南和客家的農舍,富裕人家則住三合院,至於原住民則是傳統的茅草屋或石板屋。日本時期,城市建築出現較大的變化,不過鄉村建築的變化較少,直到光復以後大量的水泥房和磚石房,又呈現新的風貌。 《閃耀台灣三:台灣山鄉原民》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的圖像原作為底本,圖像反映的山區景觀與原住民生活狀態,本書主要集中在山區原住民部落的人文風情,包括泰雅族、卑南、布農、排灣等部落,本書著重介紹這些部落在山區的生存方式,包括信仰、生產以及日常生活習俗等,內容豐富,為珍貴文獻和美學資料。 《閃耀台灣四:台灣近水部落》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的

圖像原作為底本,透過高端的上色技術賦予新的生命。本畫冊介紹靠近海洋和湖泊的原住民部落,主要集中在阿美族、達悟族和邵族,書中以豐富多彩的照片表現他們和海洋以即湖泊的生活關係,其中達悟族捕獲飛魚的圖像紀錄,更是珍貴的歷史文獻。 《閃耀台灣五:台灣原生物產1860-1960》 1960年代台灣輕工業興起之前,台灣的主要生產農業產品和大宗原料,同時包含部分漁牧事業,即以本身的土地為生產資源、包括稻米、蔗糖、樟腦、水果以及養蠶事業等等,充分反映台灣在工業化之前的生產情況,這也是早期台灣經濟的主體。 《閃耀台灣六:台灣自然生態1860-1960》 本畫冊使用民間

老照片以及薛培德牧師的攝影作品,完整呈現台灣從清代、日本殖民,到光復初期的動植物自然生態,包括主要的動物和植物,以及高山景觀。這是台灣原生物種和大自然的完整呈現。 《閃耀台灣七:台灣往日生活》 1960年,即那個年代的人們習慣稱的民國49年,美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。1970年代台灣快速工業化之前基層百姓仍然生活於農業社會的形態,包括婚喪禮俗、各種手工行業、飲食習慣,甚至鄰里關係等等。許多現象已經存在百年以上,但在1970年代以後卻逐漸消失了。今天50歲以上的台灣人,可能童年時期在農村地區還經歷了農業社會型態的

尾端。 本畫冊主要集中薛培德牧師作品中有關早期台灣人生活的型態,包括信仰、工作、日常作息等,這些都是老台灣人走過的生命之路,因此,本書不僅是懷舊,也有社會學的紀實價值。 《閃耀台灣八:台灣古早容顏》 美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張的台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。除了生活型態,還拍下了當時人們的容貌神情、穿著打扮,透過帶著喜怒哀樂情感的容顏,那個年代的生活模式與精神,更生動地被記錄下來。 本畫冊集中表現老台灣人的容顏風貌,包括男女老幼的面容、服飾以及人際互動的狀態,不僅是老台灣生動的生活記憶,也是上一輩人不可抹滅的

容顏。

手沖咖啡粗幼的網路口碑排行榜

-

#1.自製手沖咖啡Pour Over 無難度!5 個手沖咖啡技巧要點

以手沖咖啡來說,磨至大概是沙石粗幼的大小已經足夠,由於手沖咖啡是透過水與咖啡粉的接觸,研磨大粗的話注水時的水流會過慢,容易萃取不均;研磨太幼 ... 於 hk.news.yahoo.com -

#2.韓國Cafflano Klassic All-in-One 隨身手沖研磨咖啡杯|方便攜帶

韓國Cafflano Klassic All-in-One 隨身手沖研磨咖啡杯|方便攜帶【現貨】. 免耗材|調校咖啡粗幼度|簡單三步沖出咖啡香與味 ... 於 www.taketwoliving.com -

#3.淺談咖啡研磨度 - Coffee Roasters Asia

... 沖泡時間較快(約30秒),所以用上的咖啡粉研磨度比起土耳其咖啡稍微粗糙一點,但仍然非常幼細。 手沖咖啡(Pour Over):中等的研磨度(如砂糖般的粗幼度) 於 coffeeroasters.com.hk -

#4.中西不同的手沖咖啡法

手沖 吧台(Brew Bar),是指設在WBC比賽台旁邊的免費咖啡 ... 取決於(一)咖啡粉與水的比例、(二)水溫、(三)研磨粗幼、(四)沖泡時間、(五) ... 於 hkccea.org -

#5.手沖咖啡的粗細

tw/products/coffee-beans手沖咖啡-咖啡粉該咖啡沖煮方式,與咖啡研磨粗細的 ... 研磨度咖啡粉的粗幼決定了與水接觸的面積,從而影響整個萃取過程中所 ... 於 652568271.premiumverbund.at -

#6.義式濃縮咖啡(espresso)入門(義式新手必看!!)

咖啡 豆本身二氧化碳是espresso中crema的最主要來源(另外的較小量來源,是咖啡中經 ... 或平刀的磨豆機,其設計可能是為了其他使用較粗咖啡粉目的的咖啡類型,如手沖、 ... 於 flairespresso.tw -

#7.2023 綠茶蛋糕食譜 - cankimo.online

一邊吃一邊喝一杯咖啡或是一杯冷牛奶就最配了! ... 宇治金時蛋糕抹茶控必食紅豆助補血【抹茶豆腐食譜】寒天粉代替魚膠吃一口純素的禪意清雅【抹茶沖泡要訣】跟日本300 ... 於 cankimo.online -

#8.素里市議會宣布市內學校基礎設施進入「危機狀態」 - 星島日報

【蒸汽壓力技術】使用我們的蒸汽壓力技術,以92℃最佳溫度進行咖啡沖泡,可以體驗更豐富、更深、更濃縮的咖啡。 【超細過濾】我們環保的可重複使用 ... 於 www.singtao.ca -

#9.2023 台灣墨玉 - belediye.pw

年幼的我們生澀地握著毛筆,白嫩的手掌緊握黑漆的墨條,在墨台上使力地來回轉圈一元起標台灣人 ... 陽明山夜景咖啡金門人日本網卡比較士林夜市帽子店. 於 belediye.pw -

#10.盘点十大不能错过的家居好物!_居室清洁 - 什么值得买

多种型号,单人款双人款等可随心搭配使用,采用加粗钢管,防水防潮,免钉安装。 ... 贴心的挡刀板设计,取物安全不划手。 ... 不一样的咖啡浪漫,手冲. 於 post.smzdm.com -

#11.【如何弄一杯好的手沖咖啡?】新手必學手把手教學! 10個步驟 ...

皆因手沖咖啡(Pour Over Coffee)是一個很專注的過程,在這兩三分鐘之間手腕控制水柱的速度和粗幼度,從而決定咖啡萃取的味道。手沖咖啡一點也不難! 於 www.esquirehk.com -

#12.2023 台灣墨玉 - ferah.pw

年幼的我們生澀地握著毛筆,白嫩的手掌緊握黑漆的墨條,在墨台上使力地來回轉圈一元起標台灣人 ... 陽明山夜景咖啡金門人日本網卡比較士林夜市帽子店. 於 ferah.pw -

#13.台灣墨玉- 2023

台灣玉可粗分為三類:. ... 年幼的我們生澀地握著毛筆,白嫩的手掌緊握黑漆的墨條,在墨台上使力地來回轉圈一元 ... 陽明山夜景咖啡金門人日本網卡比較士林夜市帽子店. 於 fishy.pw -

#14.【咖啡小學堂】你的咖啡粉都磨多細呢?手沖咖啡研磨刻度的磨 ...

所以磨太粗的時候,其實你有很多好喝的風味物是根本沒有被萃取的。 這邊也可以看到採用浸泡式的方式萃取的(像是法式濾壓壺或是熱萃包), ... 於 www.coffeemart.com.tw -

#15.泰摩栗子2023

雙定點軸承,內置粗幼度調節,曲柄設計和附合人體工學的機身。 ... 泰摩栗子C手摇咖啡磨豆机家用手冲咖啡机研磨机器具双轴承定位268元去购买. 於 dexde.online -

#16.咖啡粉粗細也會影響風味!豆子磨越細泡起來越苦? - 食譜自由配

研磨法不同味道也有異! 豆子磨得越細苦味成分釋出越多? 粗磨. 迅速滴落→沖煮 ... 於 food.ltn.com.tw -

#17.研磨度| 手冲用的咖啡粉需要磨多细? - 搜狐

研磨咖啡豆是冲煮咖啡的第一步,但也是不少人容易失败的一步,不是磨得太细,就是太粗,间接影响到咖啡的口感。想要精确的掌握咖啡粉粗细,建议使用能调整 ... 於 www.sohu.com -

#18.咖啡怎麼煮都不對味?專家教你3大關鍵,想喝偏酸 - 風傳媒

反之,如果以手沖滴濾壺的研磨度,用在摩卡壺的話,就無法萃取出香濃的義式濃縮咖啡,反而成了沒什麼咖啡香氣的液體,還可能因為咖啡粉顆粒太粗,咖啡液 ... 於 www.storm.mg -

#19.台中采咖啡2023 - baskent.pw -

... 倍,而飲品選擇同樣豐富多元,除了基礎手沖、義式之外更加上許多特調款,也許因為台中獨立大店鋪盛行的使用Uber 帳戶即可向台中的采咖啡Dacai Cafe訂購外送美食。 於 baskent.pw -

#20.小白做手冲咖啡有哪些常见错误? - 知乎

适合手冲咖啡的颗度,可以幼砂糖做参考值,颗粒太粗的话,当水冲下去就流掉了,很难萃取出咖啡的芳香物质。至于太细的话,反而容易堵住滤嘴,造成水流过于缓慢不稳,咖啡 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#21.福利品dyson

肯亞伴手禮. 矫龙惊蛇录. Ems 智能按摩器. 春遊專案觀光局. ... 咖啡豆保存罐. 台東縣跨年晚會. 蓋亞專輯. 花蓮圍爐餐廳. ... 手沖壺價格. 艾美懷斯. 肯亞祈安布. 於 motor-electrico.es -

#22.廠商出貨 - PChome 24h購物

【PO:Selected】丹麥手沖咖啡二件組(手動不鏽鋼咖啡磨2.0/咖啡玻璃杯240ml-灰) - □丹麥PO:, ... 新一代6段式外置精確設定,輕易轉換研磨粗幼度○ 合金可拆式手柄, ... 於 24h.pchome.com.tw -

#23.PO: DUO2.0 手沖咖啡杯手沖咖啡壺磨豆機+禮盒包裝(品牌直送)

簡單易用,不用為粗幼度而煩惱調. 簡單易用,豆倉可容纳60g咖啡豆,約1至3 杯咖啡。 優雅圓柱外觀配長手柄, ... 於 searchingc.com -

#24.咖啡手沖比例 - 再在

皆因手沖咖啡(Pour Over Coffee)是一個很專注的過程,在這兩三分鐘之間手腕控制水柱的速度和粗幼度,從而決定咖啡。 酸,果酸可以让咖啡变得很活泼,轻盈,丰富,但是, ... 於 gd.cipili.co.uk -

#25.咖啡磨豆要怎麼選粗細?選對刻度萃取出絕佳口感與風味

大家常擁有的萃取工具中,如果不是用摩卡壺、濾壓壺,推薦可以從中研磨開始,這次太淡就稍微細一點點,太濃太苦就調粗一點點。 手沖咖啡,咖啡滴在表面 ... 於 www.zeracafe.com -

#26.南瓜蓉2023 - borsa.pw

用糙米汁将椰粉冲泡好。 ... 南瓜切粗粒,灑少許水,放入微波爐用高溫煮4分鐘。 ... 元朗咖啡店Contagious meaning Paul frank 鞋子それから. 於 borsa.pw -

#27.Delonghi 磨豆機2023 - basketbol.pw

咖啡 全自動咖啡機義式濃縮咖啡機滴漏咖啡機蒸汽咖啡機研磨機迪朗奇台灣 ... De'Longhi - KG210 電動咖啡磨豆機一按式靈活開/ 關及杯數選擇操作備有3 ... 於 basketbol.pw -

#28.手沖咖啡步驟|手把手教學,品嚐親手沖泡的香醇風味! - 哎喔

3.咖啡粉研磨粗細. 如果咖啡粉太粗,便無法萃取出完整的風味和物質,沖出來咖啡口感較薄、味道較淡;若 ... 於 www.addons.com.tw -

#29.舒酸定牙周適ptt - 2023 - frizz

... 咖啡豆推薦美德比股份有限公司博多到熊本新幹線時間麥斯町伺服器粗乃丸 ... 美纖飲J7 雙眼美機豆印泥哪裡買高h 肉Syg 不鏽鋼濾網咖啡手沖壺分inch ... 於 frizz.pw -

#30.Hario手摇磨豆机粗细调整2023 - bulvar.pw

手磨如果没有档位的话就是容易出这个问题,后面有大量豆子残片说明磨口调粗了, ... 手摇咖啡磨豆机器具意式手动研磨机手冲机家用手磨HARIO MSS-1B 輕巧手搖磨豆機陶瓷 ... 於 bulvar.pw -

#31.適合濃縮咖啡。 極細研磨(Finest/Turkish):顆粒如烘焙用細糖

旅程十七:粗啲好定幼啲好,其實各有各好。 好耐冇分享知識啦,今日再同大家分享吓究竟咖啡豆磨成咖啡粉要幾粗同幾幼好? 如何決定磨咖啡粉的大小不同咖啡沖煮方式, ... 於 m.facebook.com -

#32.飲料提袋貓砂2023 - gariban.net

一般來說,多數的飲料提袋皆可容納口徑9~9.5cm 內的容器,便利商店的中杯(12oz)、大杯(16oz)咖啡及手搖店飲料的500cc、750cc 皆屬於此大小,故準備一款即可通用。 於 gariban.net -

#33.三分鐘掌握磨咖啡豆

極細研磨(Finest/Turkish):顆粒如烘焙用細糖,適合土耳其式咖啡。 針對一些較特別的沖煮方式如Chemex手沖壺,咖啡粉的顆粒大小是可以自己調整的。一般 ... 於 coffeehunter.tw -

#34.咖啡手沖

皆因手沖咖啡(Pour Over 金益 Coffee)是一個很專注的過程,在這兩三分鐘之間手腕控制水柱的速度和粗幼度,從而決定咖啡萃取的味道。 於 pg.midvalleytire.net -

#35.想嘗試手沖咖啡?器材多達數十種,但用3 種就夠了 - 經理人

手沖咖啡 器具怎麼挑選?想在家手沖咖啡該如何做?想泡出跟連鎖咖啡店一樣好喝的手沖咖啡,只要水沖壺、磨豆機、濾杯就夠了!器具與步驟教學: 於 www.managertoday.com.tw -

#36.咖啡粉的粗細差異在哪裡?該如何做選擇呢?

簡而言之,濾壓壺用粗研磨、手沖咖啡用中研磨、濾掛式或冰滴用細研磨、義式咖啡摩卡壺用極細研磨,這樣一來是不是很好記呀。 如果看到這邊,你還是無法 ... 於 caffelavita1997.pixnet.net -

#37.健康2.0

《健康2.0》是全台唯一網站與電視節目、AI科技融合的健康傳媒,也是最受醫界肯定、全民影音觀看流量最高的健康傳播品牌,能讓您輕鬆看、輕鬆學、輕鬆做,維持健康好 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#38.咖啡手沖比例

皆因手沖咖啡(Pour Over Coffee)是一個很專注的過程,在這兩三分鐘之間手腕控制水柱的速度和粗幼度,從而決定咖啡。 显然,黄金比例取决于您的冲泡 ... 於 bq.allintheloop.uk -

#39.教育部永續校園港尾國小- 2023

... 接器Lulus hand 手沖咖啡器亞特蘭提斯之戀鋼琴2009年8月11日地震雨林貓頭鷹中文轉印尼文字聖誕節是什麼能吃嗎貓電視固定器文同賴从心之年中国耕地 ... 於 laminanet.pw -

#40.手搖磨豆機建議刻度對照與粗細 - 1Zpresso

磨豆機之所以需要能夠調整刻度 除了因應不同的咖啡沖泡需求外 由於每個人使用的豆種與烘焙程度 以及沖泡的手法有所不同 加上個人風味喜好的差異 於 1zpresso.com -

#41.咖啡磨豆機推薦2019 2023 - antep.pw

咖啡 機相信大家都不陌生,這款在日本熱銷的全自動手沖咖啡機卻再度突破 ... 直徑不銹鋼平刀刀盤,研磨的粗幼度範圍廣泛,可用於不同的咖啡沖煮方式。 於 antep.pw -

#42.咖啡手沖比例

皆因手沖咖啡(Pour Over Coffee)是一個很專注的過程,在這兩三分鐘之間手腕控制水柱的速度和粗幼度,從而決定咖啡。 粉水比一般比较个性化,没有什么 ... 於 gp.dobrabet.net -

#43.小飛馬磨豆- 2023 - lenght.pw

15格有段調節,手冲、虹吸、moka pot均適用。 另外690N內部彈簧觸感較硬… 飛馬牌磨豆機600N. 上架日期:小惡魔精選新聞台咖啡豆也能線上下單現烘送到家PChome 24h ... 於 lenght.pw -

#44.歐客佬-咖啡研磨4種粗細差異比較

為了引出咖啡的風味,在沖煮咖啡前就是要把咖啡原豆研磨成咖啡粉。 咖啡豆的研磨粗細可分為4種~☕ 咖啡豆的研磨「粗、細」可是會影響到咖啡風味 於 www.idou.com.tw -

#45.黑/法壓保溫杯16oz-藍/咖啡磨2.0 - 博客來

【PO:Selected】丹麥手沖咖啡三件組(咖啡壺-黑/法壓保溫杯16oz-藍/咖啡磨2.0) ... 新一代6 段式外置精確設定,輕易轉換研磨粗幼度(1-2 度意式咖啡壺, 於 www.books.com.tw -

#46.咖啡磨豆機推薦2019 2023 - acul.pw

咖啡 機相信大家都不陌生,這款在日本熱銷的全自動手沖咖啡機卻再度突破 ... 直徑不銹鋼平刀刀盤,研磨的粗幼度範圍廣泛,可用於不同的咖啡沖煮方式。 於 acul.pw -

#47.沁涼、有層次!四個步驟教你做紅翻全球的Cold Brew 冷萃咖啡!

製作完成的冷萃咖啡,在冷藏發酵後會更增層次,就像釀造的美酒一般。不僅可以純飲,加牛奶、加酒、混合 ... 約手沖咖啡使用的粗細度,或再略粗一些。 於 www.happen.coffee -

#48.就能有效改善整杯咖啡風味?這個有3個建議提供給你!

咖啡 豆買回家之後,研磨度要磨多少?還是有沒有一種研磨度就能適合所有的手沖萃取呢? 這是我們賣咖啡豆以來,最多客人問的問題。 沖煮咖啡的時候,總 ... 於 www.1980cafetw.com -

#49.【解鎖咖啡生態】#12 沖煮十式/沖咖啡從此再沒有難度!

✓ 情景題:在手沖咖啡中,假設其他條件不變,咖啡粉愈粗,味道會......? 沒錯!咖啡粉愈粗,味道愈淡;相反,幼研磨度,味道愈濃。 於 vocus.cc -

#50.Timemore - 栗子C3標準手沖套裝,手沖咖啡入坑新選擇

但其實咖啡粉嘅粗幼比例、研磨後品質,都會影響到咖啡均勻萃取,會令到最終出嚟嘅咖啡風味。其中呢套嘢一個要點就係個手磨,手磨外殼呈坑紋狀,磨擦性高,所以拎住去磨 ... 於 www.5lung.com -

#51.咖啡粉粗細如何影響風味(一) - 職人專區手沖玩家

如果咖啡粉太粗,通常沖出來的咖啡口感會較薄、濃度較低,因為萃取出的風味及物質較少。記得,當研磨越粗,表面積越小因而降低萃取率。 於 www.cometrue-coffee.com -

#52.萌化了!首次人工养育黑猩猩幼崽已满两个月-资讯 - 爱奇艺

首次人工养育黑猩猩幼崽已满两个月,于2022-11-08上映。。搜索最新资讯、看热点 ... 租户装修 咖啡 厅物业断水断电叫停 · 独流老醋焖鱼酸中带甜肉质酥软 ... 於 www.iqiyi.com -

#53.7-ELEVEN i預購

精選優質商品,為您把關完美購物體驗! 於 711go.7-11.com.tw -

#54.咖啡粉粗細刻度

咖啡 粉粗研磨刻度常见粗细图-手冲咖啡粉的粗细刻度刻度只是参考,不同品牌不同磨刻度不一样,同品牌同一型号的磨豆机在相同刻度下的表现也并非完全一样,还是 ... 於 ht.clinichealthsystem.org -

#55.手沖咖啡必讀|影響手沖咖啡的4大關鍵: 1. 研磨度

咖啡 粉的粗幼決定了與水接觸的面積,從而影響整個萃取過程中所取得的物質,產生不一樣的風味☕☕咖啡粉的研磨程度一般分為:粗研磨、中研磨及細研磨 於 www.tasse-coffee.com -

#56.免用咖啡濾紙更環保 360度出水 - 明華興業MHHY

【官網獨家】PO: 丹麥手沖咖啡三件組(隨行保溫咖啡杯350ml-灰/咖啡磨2.0/濃縮咖啡四件組-馬賽克款) ... 3/ 新一代6段式外置精確設定,輕易轉換研磨粗幼度. 於 www.nmttw.net -

#57.咖啡豆研磨愈細、抗氧化物愈易溶出 - 康健雜誌

中研磨(medium grind):適用手沖滴濾杯、美式咖啡壺、虹吸壺。 ○粗研磨(coarse grind):適合法式濾壓壺。 至於該何時磨咖啡才能保存最完整的養分 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#58.报告王妃,王爷想拆了您的菜园子_咖啡与茶【完结+番外】(3)

一进厨房,桑榆干脆利落的生起火来,那熟稔的动作,看得含冬心下起疑。 她自幼陪伴在小姐身边,怎么不知道小姐什么时候会做这些粗使活了,还甚是熟稔,. “ ... 於 www.52shuku.vip -

#59.MQ [Be a Homer — Home Brewing #9] Facebook LIVE

(1) 咖啡研磨分享. - 手動磨豆器選擇. - 咖啡粉粗幼度之理論. - 如何善用手磨器. (2) 手沖方法之分享. - 如何在家簡易、輕便及以最少器材下沖煮. 於 reeveschung.medium.com -

#60.隨行咖啡機2023

HARIO V60 COFFEE MAKER 咖啡王手沖咖啡機開箱實測feat. ... 從職人咖啡機、專業磨豆機、絕美手沖壺、到咖啡豆推薦一次囊括. 喜歡喝咖啡的人,這篇絕對會燒到你! 於 arses.online -

#61.咖啡磨豆機推薦2019 - 2023 - firmament.pw

一起開始磨豆並居家咖啡器具推薦: 1:Twinbird-日本職人級全自動手沖咖啡機. ... 級64mm 直徑不銹鋼平刀刀盤,研磨的粗幼度範圍廣泛,可用於不同的咖啡沖煮方式。 於 firmament.pw -

#62.台灣墨玉- 2023

吸熱高,耐沖泡,省茶葉。 ... 年幼的我們生澀地握著毛筆,白嫩的手掌緊握黑漆的墨條,在墨台上使力地來回轉圈 ... 陽明山夜景咖啡金門人日本網卡比較士林夜市帽子店. 於 manner.pw -

#63.再见!放下一个爱到骨子里的人有多难,明明那么好突然 - 抖音

大型震撼成人开场舞,红色扇子舞,六一幼师开场舞#六一舞蹈#毕业典礼#开场 ... 咖啡店是順便好久沒看到虹吸的店現在都主打手沖的多咖啡香味很棒不貴 ... 於 www.douyin.com -

#64.一张图搞清手冲咖啡研磨度粗细标准粗细区分!细一点还是粗 ...

最后更新2023年05月18日咖啡粉的粗细,关系到冲泡咖啡时候咖啡成分释放的多少、快慢。总体来讲,咖啡粉的粗细程度可以分为:粗粉、中粉、中细粉、细 ... 於 m.gafei.com -

#65.這款出自日本燕三条的手搖磨豆器 - Instagram

它可以調節咖啡粉的粗幼度,更有一般手搖磨豆器所沒有的濾微粉功能,避免咖啡產生雜味,讓你隨時隨地都沖到美味的咖啡。 ◖ TSUBAME 不銹鋼咖啡手沖壺◗ 提起燕三條, ... 於 www.instagram.com -

#66.手沖咖啡粉粗細問題 - Mobile01

之前在同一家店磨出來是比二號砂糖稍微細一點點,但是比這次拿到的明顯粗許多。我把咖啡粉拿回咖啡店去問是不是磨錯了,結果店家竟然跟我說這才是正確的 ... 於 www.mobile01.com -

#67.摩卡壺咖啡粉量- 2023

完整版平时喜欢喝意式咖啡的,粉可以细一点,喝惯了手冲咖啡或者挂耳的,粉可以粗一些。. 如果不知道粗细,有专门的摩卡壶咖啡粉卖,不过我还是建议买咖啡豆,自己磨,去… 於 lentil.pw -

#68.小飛馬磨豆- 2023

15格有段調節,手冲、虹吸、moka pot均適用。 另外690N內部彈簧觸感較硬… 飛馬牌磨豆機600N. 上架日期:小惡魔精選新聞台咖啡豆也能線上下單現烘送到家PChome 24h ... 於 heathen.pw -

#69.手沖咖啡口味不對時的修正方法

為什麼我沖的咖啡不好喝?!手沖咖啡口味不對時的修正方法,除了控制水流還有什麼方法可以調整呢? 於 www.ezfungo.com.tw -

#70.馬桶落水器大口徑- 人氣推薦- 2023年5月| 露天市集

必唯純鈦咖啡過濾網戶外便攜多功能錐形手沖奶茶. AD. 必唯純鈦咖啡過濾網戶外便攜多功能錐形手沖奶茶細小漏鬥大口徑器. 624~2,560. 運費券 P幣. 於 www.ruten.com.tw -

#71.綠茶蛋糕食譜- 2023

一邊吃一邊喝一杯咖啡或是一杯冷牛奶就最配了! ... 宇治金時蛋糕抹茶控必食紅豆助補血【抹茶豆腐食譜】寒天粉代替魚膠吃一口純素的禪意清雅【抹茶沖泡要訣】跟日本300 ... 於 mistral.pw -

#72.無麩質燕麥片a朱- 2023

專業無麩質(Gluten Free)安心製程即沖即食,含膳食纖維純淨冰湖雪水 ... 用細的喔^^ 這是寶客無麩質能量燕麥粥他的麥片較薄,就是這一款適合幼幼喔~~ ... 於 mawkish.pw -

#73.咖啡豆與研磨 - 三嘻行動哇

適合沖煮機具:滴濾壺、濾紙滴漏法和美式咖啡機. 3.中研磨:. 顆粒大小:介於細砂糖和粗砂糖間; 適合沖煮機具:虹吸式(塞 ... 於 coffee.yipee.cc -

#74.一篇帖子說清楚,手沖咖啡中90%可能再犯的錯誤 - caffesme

那手沖咖啡的咖啡豆適合的粗細度到底是多少呢? 答案就是:中度研磨,如砂糖粒般大小。 IMG_4982. 若咖啡粉太粗,水流快速通過 ... 於 caffes.me -

#75.泰摩栗子- 2023

雙定點軸承,內置粗幼度調節,曲柄設計和附合人體工學的機身。. 全部商品/ Timemore 泰 ... 泰摩栗子C手摇咖啡磨豆机家用手冲咖啡机研磨机器具双轴承定位268元去购买. 於 mien.pw -

#76.Wmf 酒壺2023 - mukllllla.online

德國原裝WMF福騰寶Expresso濃縮咖啡機電動咖啡壺摩卡壺2-4份400W. 摩卡壺在製作的過程中,會塗上一些潤滑油以保護壺身,並讓壺身有光澤,所以請別 ... 於 mukllllla.online -

#77.咖啡手沖'P1H9M76'

咖啡 粉愈粗,味道愈淡;相反,幼研磨度,味道愈濃。 把熱水倒入手沖壺 。 ①称豆。 6. 由滤杯中心点开始冲,以中心绕至外围在绕回 ... 於 mn.lupima.co.uk -

#78.研磨度|手沖用的咖啡粉需要磨多細? - 每日頭條

研磨咖啡豆是沖煮咖啡的第一步,但也是不少人容易失敗的一步,不是磨得太細,就是太粗,間接影響到咖啡的口感。想要精確的掌握咖啡粉粗細,建議使用能調整 ... 於 kknews.cc -

#79.自學手沖咖啡

另一個是靠兩個刀盤轉動,把咖啡豆在盤中間有系統地磨細。精品咖啡只會用後者-刀盤式,取其可控性和高平均度。 研磨的粗幼度,是會 ... 於 www.panhouse.coffee -

#80.手沖咖啡總是不對味?掌握技巧與比例

在這7個步驟裡頭含有非常多的數值,像是咖啡豆研磨刻度、粉水比、水溫、萃取時間,都不是絕對值,而是可以依照個人喜好調整的變數,接下來會詳細介紹這些 ... 於 www.zhanlu.com.tw -

#81.【基礎手沖】入門手沖必學!6種經典注水技巧教學(附咖啡粉 ...

剛拿到咖啡豆時,不知該如何沖煮咖啡嗎?或你是否曾從咖啡館買了豆子回來,卻怎麼樣都沖不出店裡喝到的味道?以下將介紹六種常用的手沖咖啡注水技巧, ... 於 www.buoncaffe.com.tw -

#82.冷萃、虹吸到底係咩?6種主流咖啡沖泡方式新手都可以沖出質感!

咖啡 粉、濾紙、濾杯和手沖壺,有這幾樣東西就可以做出一杯手沖咖啡了。雖然看似非常簡單,但咖啡豆的粗幼度、水溫、注水速度等都會影響最終咖啡的味道 ... 於 www.hk01.com -

#83.8寸戚風蛋糕食譜2023

材料: 雞蛋6顆、咖啡粉15-20g、低筋麵粉90g、細砂糖70-75g (分成兩份)、酪梨油35g、 ... 蛋糕糊倒進模具裡面,用手端住模具在桌上用力多震幾下,把內部的大氣泡震出來。 於 ozcanden.online -

#84.香港最強手信 - 第 12 頁 - Google 圖書結果

林木河年輕時從內地來香港謀生,在灣仔修打蘭街的茶檔工作,當時香港人仍未有喝奶茶的習慣,主要都是飲咖啡。他就跟那些海南師傅學沖咖啡。 於 books.google.com.tw -

#85.手沖咖啡總是不穩定| 掌握下面五個重點| 輕鬆煮出一杯好咖啡

就以我自己使用過的磨豆機經驗來說,研磨號碼的數字愈大,磨出來的咖啡粉會越粗,研磨號碼愈小,磨出來的咖啡粉會越細。 粉的粗細其實是和萃取的時間有 ... 於 www.coffee-adventure.com.tw -

#86.咖啡粉粗細

3. 虹吸壼/手沖: 中度/中粗 4. 濾壓: 中粗/粗度. 其實粗細沒有一定的準則,跟烘焙度/咖啡豆種都有相關,只是列出個大約讓大家參考,像我們的冰滴咖啡 ... 於 www.bignosecafe.com -

#87.手沖咖啡香港| 手沖工具/咖啡壺/濾紙/磅- 集氣箱Entrebox

在整個過程中每個細節也十分講究,無論是注水的方法、水的溫度、沖煮時間,以至咖啡粉的粗幼度及份量,都需要一定把控,否則對手沖咖啡的味道、層次會有極大影響。所以要做 ... 於 www.entreboxhk.com -

#88.咖啡研磨粗細如何拿捏?萃取前最重要的事! - iDrip

3.近年流行的手沖與美式滴濾壺的研磨程度多屬中研磨,通常顆粒較細砂糖稍大一些,因為浸泡時間比較久,若使用細研磨,會萃取出過多的雜味。 4.法式濾壓壺 ... 於 blog.idrip.coffee -

#89.大狗圍欄- 2023 - fanaticism.pw

一名80幾歲的奶奶4日下午挖菜的時候,突然遭到鄰居家2隻大型犬攻擊,導致大腿內部和兩隻手都受到重傷送急診。. 雖然大型犬的家有圍籬,但因為狗狗們推薦十大狗用圍欄 ... 於 fanaticism.pw -

#90.Delonghi 磨豆機- 2023

咖啡 全自動咖啡機義式濃縮咖啡機滴漏咖啡機蒸汽咖啡機研磨機迪朗奇台灣 ... 2023-04-06 名牌手環» 磨盘式研磨器Yahoo奇摩超級商城2 480 HK$328 咖啡 ... 於 measure.pw -

#91.泰摩栗子- 2023 - methane.pw

雙定點軸承,內置粗幼度調節,曲柄設計和附合人體工學的機身。 ... 泰摩栗子C手摇咖啡磨豆机家用手冲咖啡机研磨机器具双轴承定位268元去购买. 於 methane.pw -

#92.千萬不要買咖啡粉?在家沖精品咖啡的10個疑問 - ELLE HK

手沖咖啡 最方便,將熱水注入放有咖啡粉的濾紙上,待咖啡流入壺中,味道與虹吸咖啡相近,味道細緻。 ... 答:咖啡粉的粗幼度會直接影響萃取度(extraction rate)。 於 www.elle.com.hk -

#93.足爽後遺症

【作用类别】杀菌解毒、祛湿、祛臭、止痒、收敛、防腐烂。 【性状】土黄色粉末;具冰片的清香气。 足癣患者可合并甲癣、手癣、体股癣等,因为 ... 於 pr.flex-digital.co.uk -

#94.手沖適宜的咖啡豆粗細該如何研磨? - Vita Cafe 烘焙履歷精品咖啡

深焙豆→建議調整成粗研磨,避免咖啡沖煮激發出過多的風味 (小飛馬刻度4.5~5) 咖啡豆的風味會因烘焙時間與氣候而影響,當發生變化時,咖啡豆的粗細可以將它做調整,找 ... 於 www.vitacafe.com.tw -

#95.手沖咖啡日記,不可不知的「長短粗細深淺」

深烘焙的咖啡豆則適合用粗一點的研磨度,太細很容易就衝出苦澀的味道。 深焙豆溫度稍低,淺焙豆稍高. 手沖咖啡一般萃取溫度控制在82度 ... 於 glps0426.pixnet.net -

#96.如何手沖咖啡

皆因手沖咖啡(Pour 游牧人生 Over Coffee)是一個很專注的過程,在這兩三分鐘之間手腕控制水柱的速度和粗幼度,從而決定咖啡萃取的味道。 手磨咖啡 ... 於 mw.nufoku.co.uk -

#97.如何找到準確的手沖研磨度? - 咖啡知識

之前我們說過,0.6-0.85mm的咖啡顆粒是手沖的理想粗細,但也要認清事實,目前的磨豆機並不能做到這麼精準,研磨出來的咖啡粉分佈會呈現橄欖球狀,即極粗粉 ... 於 first-cafe.com -

#98.這杯咖啡貴在哪?── 細味精品浪潮 - 第 23 頁 - Google 圖書結果

即磨即沖的重要,先在此不贅。 ... 放在顯微鏡下看,其實咖啡碎的粗幼極不平均。 ... 這設計,雖不適合意式咖啡,但以其沖煮手沖咖啡,味道乾淨、層次分明。最好的磨豆機, ... 於 books.google.com.tw