拆張三李四的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳恆霖寫的 晤談的力量:寫給助人者的經典個案逐字稿實作演示與解析 和游乾桂的 別讓分數綁架你的孩子:心理教育家寫給父母關於教養的33張處方箋都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自大寫出版 和時報所出版 。

淡江大學 國際事務與戰略研究所博士班 施正權所指導 曾明斌的 臺灣海事軟實力之建構與運用---以海巡署為例的分析 (2021),提出拆張三李四關鍵因素是什麼,來自於軟實力、海洋治理、海洋政策、海巡外交。

而第二篇論文國防大學 政治學系 許如亨、郭盛哲所指導 張光瀚的 新時代心理戰思想:策略與對策 (2021),提出因為有 心理戰、恐怖主義、反送中、兩岸關係的重點而找出了 拆張三李四的解答。

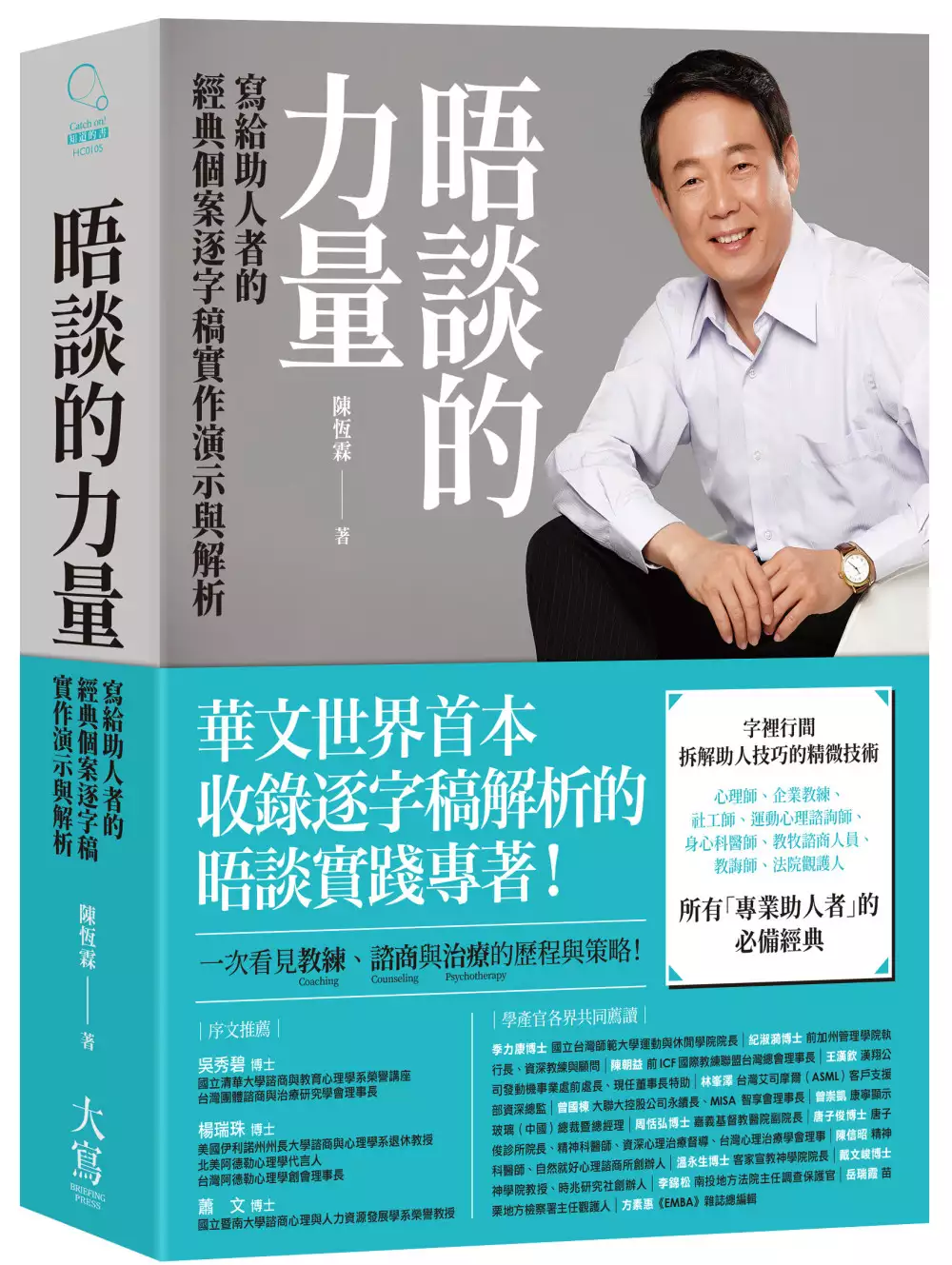

晤談的力量:寫給助人者的經典個案逐字稿實作演示與解析

為了解決拆張三李四 的問題,作者陳恆霖 這樣論述:

華人諮商與教練界首部完整呈現「對話逐字稿解析」的九大代表性案例與解析! 30餘年專業「助人者」的最終極晤談現場實錄分析寶典, 一次看見教練(Coaching)、諮商(Counseling)與治療(Psychotherapy)的歷程與策略! 早在1940~1942年,諮商心理學大師(Carl Rogers)即已完成百卷錄影帶和逐字稿,進行實務應用、分析研究、和培訓督導,首創「逐字稿解析」之先驅。本書即是從助人者的角度,將理論觀念轉化為實務能力,透過「精微技術」(micro skills)有效地幫助當事人。 本書作者是諮商博士,由符號學的觀點學習和體悟,

加上近十年來,積累了大量地使用逐字稿來做培訓和督導,因此發展出一套批閱逐字稿的解析方法,從中體會到精微技術的精神與妙用。 透過逐字稿的督導,幫助包括心理諮商者及企業/生涯教練的學習者了解他們的當事人是如何表達心裡的想法或感受?如何用字遣詞?聲音語調的抑揚頓挫意味著什麼?當下語氣的背後有哪些深藏的意義?不僅僅是了解當事人透露出來的訊息,也能反映助人者的語言表達習慣,看見理論觀點與個人風格,可以仔細逐一地檢視與學習。 如果仔細閱讀逐字稿,彷彿能在話語的流動細微處,嗅到並感受到「人與人」(person to person)對話的內涵與生命故事的精神。能清楚看見語言的枝微末節,助人者及當事

人的思路及脈絡,引導的方式及技術的運用。 字裡行間拆解助人技巧的精微技術,企業教練、心理師、社工師、運動心理諮詢師、身心科醫師、教牧諮商人員、輔導員、教誨師、法院觀護人,所有「專業助人者」的必備經典: 「我的工作有幾種稱謂,較常聽聞的是『大學教授』、『諮商心理師』或『企業教練』;職稱雖有不同,相同的是大部分的工作需要從『與人對話』中展開。 ──我更喜歡我的角色叫做『助人者』,每當我來到一場晤談的情境,會引領當事人面對與跨越問題。有時學員們很訝異,我如何能聽懂當事人內在深層的聲音,有時又吃驚為何在短時間的晤談能有效解決問題,有時又讚嘆何以能說出感動又激勵當事人的話,或看見當事人

在眼淚中欣喜收場。」 這本書不是那類宣稱可直接複製的神奇心理對話套路,不論你是否具有諮商專業,作者將藉由九場晤談的完整歷程與解析,帶領讀者理解如何「聽懂就會說合宜的話」。 在實務經驗中,本書是華人心理諮商界首部以逐字稿呈現,經過當事人以化名同意出版的對話過程,其間並有理論及供學習者看出:「當時我怎麼會這樣說?」、「如果我換成另一種說法,會不會更好呢?」、「我怎麼好像沒有聽懂對方說話的意涵?」、「好像還是急著要給對方建議!」等。 本書中的晤談現場,台前的主角是當事人,旁觀的其他成員也都一一參與其中。主角的故事或議題被梳理的過程,經常在現場是鴉雀無聲屏息以待的,旁觀者更是聚精會神

地陪伴,同時連結與觸動自身的經驗,而產生各自不同的體驗。由外在事件進入內在世界,勇敢的去碰觸、探索複雜或隱晦的情感,有時候不僅台前的主角流淚,作者和旁觀者也默默地流下自己的眼淚,只是可能有不同的故事在各自的心裡上演,內心的療癒也在其中不知不覺地進行著。 本書雖是一部專業書籍,當閱讀本書時,如果能在字裡行間,透視對話與故事背後的涵義,感受到「人的味道」與「人的溫度」,必然能聞到馨香之氣領略助人的核心精神。 從專業界到實務界一致好評 │書評推薦│ 吳秀碧博士∕國立清華大學諮商與教育心理學系榮譽講座、台灣團體諮商與治療研究學會理事長: 本書內容深入淺出,具體而微,書寫的體例甚具

創意,是一本對於正在或未來想從事企業諮商實務工作者,絕對很有幫助的實用書籍。 楊瑞珠博士∕美國伊利諾州立大學退休教授、北美阿德勒心理學代言人、台灣阿德勒心理學創會理事長: 本書的字裡行間可以感受到恆霖關注的不只是晤談的語言和方法,而是言語所表達的智慧和精神上愛的力量。藉由不同的生命故事,對話中的傾聽和內容解析,關鍵時刻人物和轉折的把握,示範晤談的「力量」如何引導我們從低意識能量的憤怒、害怕,到生命高意識能量的寛容、原諒和愛。 蕭文博士∕國立暨南大學諮商心理與人力資源發展學系榮譽教授: 這本書無論是教師、諮商師、醫師、社工……,只要是助人工作者,不論哪一章的對話在閱讀後,都會

有一種原來可以這樣助人的恍然大悟。我喜歡這種感覺,也希望很多人可以從中提升自己的專業水準。 我認真的,開心的推薦這本有趣的書。 季力康博士∕國立台灣師範大學運動與休閒學院院長: 我擔任多年國家隊資深運動心理諮詢的經驗,在閱讀陳恆霖博士《晤談的力量》後,發現透過晤談技術來建立選手的心理素質與韌性,是非常重要的方法。本書是一本提升助人者專業能力的好書,不但能協助從事心理諮商專業人士提升專業能力,更能幫助一些志工或有助人性質的行業醫師、護理人員、指導員、企業教練或顧問及運動教練,提升專注、傾聽、同理和提問等能力。 陳朝益∕前ICF國際教練聯盟台灣總會理事長: 一場生命成長的夢

幻旅程! 這是一部大師級的作品,是為「助人者」預備的。 紀淑漪博士∕前加州管理學院執行長、資深教練與顧問: 對助人專業者而言,閱讀本書會帶來更多的省思。……晤談當下會觸摸到當事人的心,在瞬間的moment,要思考與反應採用什麼理論觀點,來掌握並聚焦當事人議題背後真正的困擾,使晤談過程一氣呵成。閱讀本書感受到陳博士的晤談效能,是來自於誠摯的心、厚實的理論技術、與豐富的生命底蘊…… (更多好評詳見本書內頁) │序文推薦│ 吳秀碧博士∕國立清華大學諮商與教育心理學系榮譽講座、台灣團體諮商與治療研究學會理事長 楊瑞珠博士∕美國伊利諾州州長大學諮商與心理學系退休教授、北

美阿德勒心理學代言人、台灣阿德勒心理學創會理事長 蕭文博士∕國立暨南大學諮商心理與人力資源發展學系榮譽教授 │學產官各界共同薦讀│ 季力康博士∕國立台灣師範大學運動與休閒學院院長 紀淑漪博士∕前加州管理學院執行長、資深教練與顧問 陳朝益∕前ICF國際教練聯盟台灣總會理事長 王漢欽∕漢翔公司發動機事業處前處長、現任董事長特助 林峯澤(Jalen Lin)∕台灣艾斯摩爾(ASML)客戶支援部資深總監 曾國棟(K D Tseng)∕大聯大控股公司永續長、MISA智享會理事長 曾崇凱∕康寧顯示玻璃(中國)總裁暨總經理 周恬弘博士∕嘉義基督教醫院副院長 唐子

俊博士∕唐子俊診所院長、精神科醫師、資深心理治療督導、台灣心理治療學會理事 陳信昭∕精神科醫師、自然就好心理諮商所創辦人 溫永生博士∕客家宣教神學院院長 戴文峻博士(ABGTS Th. D.)∕神學院教授、時兆研究社創辦人 李錦松∕南投地方法院主任調查保護官 岳瑞霞∕苗栗地方檢察署主任觀護人 方素惠∕《EMBA》雜誌總編輯

臺灣海事軟實力之建構與運用---以海巡署為例的分析

為了解決拆張三李四 的問題,作者曾明斌 這樣論述:

總統蔡英文女士於2019年3月21日至26日率領內閣成員至南太平洋邦交國進行國是訪問,並將此行取名為「海洋民主之旅」,以海洋與民主為主軸,拜訪大洋洲的友邦帛琉、諾魯及馬紹爾等國,以實際行動穩固邦交,並與前揭國家簽訂《海巡合作協定》(Coast Guard Agreement)。海巡署近年展現的海上執法與救難成果似乎正幫國家開啟另一扇大門,吸引其他國家的交流與合作,海巡外交(Coast Guard Diplomacy)也成為臺灣新的對外交流模式。海巡署對外所展現的吸引力,似乎與約瑟夫.奈伊(Joseph S. Nye Jr.)在80年代提出的軟實力(Soft Power)概念相契合,強調國家除

了能運用軍事與經濟等硬實力外,仍有其他能力足以影響其他國家決策,不論是議程的設定或國際建制的建立,藉由彼此均認同的價值與系統,達到權力運用的效果與影響力。在奈伊的研究中,認為軟實力主要源於文化、政治價值與外交政策,惟本研究認為除了前揭三種來源以外,隨著非傳統安全與全球治理的議題逐漸被國際社會重視,國家在海洋事務各種層面的卓越表現,將成為新的軟實力來源,本研究將其稱之為「海事軟實力」。本研究將以奈伊所建立的「軟實力」理論為基礎,輔以海洋意識與行動等要素,結合權力分析的概念,進行理論推導與修正,建立「海事軟實力」概念架構,並分析「海事軟實力」可能的權力資源與行動,建立相關的評估指標與方法,並以海巡

署為例進行實際操作。

別讓分數綁架你的孩子:心理教育家寫給父母關於教養的33張處方箋

為了解決拆張三李四 的問題,作者游乾桂 這樣論述:

我們都是被「分數」餵養長大的大人, 別再用相同的方式,對待你的孩子。 親職專家游乾桂老師,用33篇真實的教養案例, 讓你找回教育孩子最重要的初心。 分數,真的能決定孩子的未來和成就? 愛孩子,不是要鞭策他走上那條父母鋪好的、平穩好走的路, 因為,「好路」與「對路」很有可能是兩條完全不同的路。 不要只依自己的觀念與期待去塑造孩子, 不要藉由「分數」對孩子行使親情勒索, 應該用愛,讓他們自由發展,找到屬於自己的本事。 本書中,游乾桂老師講述了33篇引人深思的親子真實教育案例: 會讀書的孩子,說自己除了讀書沒別的能力,大學畢業後從高樓一躍而下。 總

是被老師同學嘲笑「最後一名」的男同學,現在是企業老闆,光榮返鄉。 國外唸書回來的兒子不找工作、整天窩在家,滿頭白髮的母親以淚洗面。 原本是從小資優的高材生,長大後卻淪為餐風露宿的街頭擺攤者……… 台灣教育環境長期宣導:「不要輸在起跑點」, 但身為心理教育家的游乾桂老師想要告訴現代父母: ──輸在起跑點有什麼關係?以豐富的人生閱歷贏在終點才重要! 「分數成績」從來就只是阿拉伯數字,教育的重點不在於「分數」,而是學會「本事」。游乾桂老師透過文字書寫,化成解方,讓家長幫助孩子擺脫分數的枷鎖,找到天賦,在未來人生道路上展翅高飛。 本書特色 第一章提供14堂教育哲學課。

游老師認為一直以來,教育缺的從不是「方法」,而是「觀念」。期盼藉由文字,將正確的教養觀深植心中。 第二章提供11個值得反思的教育案例。教養最常見的問題都與「分數」有關,似乎書讀得不好,就代表「有問題」。但其實,教育中從沒有問題小孩,只有問題大人。 第三章則為8堂父母該教的人品課。我們期許中的孩子,應該是懂生命、會生活、能思考的獨立個體──「品德」才是父母送給孩子一生最受用的禮物。 作者簡介 游乾桂 「臨床是我的教育眼睛」! 這是游乾桂總結十多年心理醫療工作的心得,他透過病人慌張恐懼、失魂落魄的眼神,穿越時空,回溯教育的前世今生。如果生病是果,那麼原因又是什麼

? 他扮演的是心理學的柯南,直搗黃龍,探測問題的來龍去脈。壓力是問題的總開關,而分數是引信,成就是炸彈,稍一不慎便隨時可能引爆一場人生災難。找著問題之後,他變身「解結人」,一條一條線拆解這個吞人的盤絲洞,可惜醫療這條路各個有如固化的水泥,難度極高,效果不彰,他最後決意離開醫療體系,成為治本的專家。 書是另類的心理醫生,他透過文字的書寫,提供的不只是自己對教育最深刻的內省,同時提供家長最好的教育反思與技巧,他信仰教育是哲學,不是登龍術。 出版過一百多本很有深度的《親愛的,你今天快樂嗎》《再忙也要很浪漫》、《這一站樂活》、《偷閒:下班後的幸福提案》、《活得好的一百個理由》等等,

寫教育的有《想飛:教出會生活懂生命的孩子》、《深情:教出懂愛用心有情的陽光孩子》與《天倫:教孩子閱讀父母背影》等等,質與量並量,獲得包括金鼎獎等無數獎項。 這些理念單單靠書,難以完整傳播,演講成了他的另一處道場,累計三千多場,包括連續二十多年到馬來西亞的偏鄉布施教育,成了當地人心目中的播種者,四處宣道。 並且辦了像私墊一樣的〈幸福學堂〉,帶領學員一起在山野林間領略生活與教育,課程有〈山頂上的哲學課〉〈漂流木的教育課〉〈海邊的人生課〉,好玩又有意義。 他曾是治療師、劇團顧問、中國健康家庭協會祕書長,也是作家、演說家及醫心者,但最合適的稱號應該是「助人的人」。 自序

放手,放下,放心 Part 1 14堂不簡單的教育課 堂課01 沒有資優兒 堂課02 「天賦」是一套「1」的理論 堂課03 輸在起跑點上的職人 堂課04 你給孩子留下什麼? 堂課05 不要給兒女亂貼標籤 堂課06 人生唯一的真理是…沒有真理 堂課07 「珍惜」不該只有心動,而是要行動 堂課08 親子間不可或缺的記憶 堂課09 身教的力量 堂課10 「對路」才是「好路」 堂課11 神木是慢慢長成的 堂課12 送給孩子閱讀的習慣 堂課13 成龍成鳳,都得先有創意力 堂課14 快樂是最佳動能 Part 2 11個值得反思的教育案例 案例01 他是最後一名 案例02 不再第一名的高材生 案例

03 誰是神童 案例04 你的孩子不是你的孩子 案例05 我只會讀書 案例06 教授自卑的祕密 案例07 多才多藝的優異家庭 案例08 以讀○○學校為榮? 案例09 沒有問題兒童,只有問題大人 案例10 媽,我真的是你生的嗎? 案例11 四十歲的媽寶 Part 3 8堂父母該教的人品課 品德01 我們都會老,教孩子懂得體貼 品德02 同理心,學會設身處地替人著想 品德03 態度就是高度,不一樣的教育觀點 品德04 誠信,無法取代的第二生命 品德05 一念之仁,我的小事可能是別人的大事 品德06 善行者,有愛的孩子更貼心 品德07 價值觀,教孩子金錢的實境秀 品德08 做他自己,興趣是孩子的唯

一捷徑 序 放手,放下,放心 為了寫作這本意義深遠的書,很長一段日子裡,我都是天光未亮起身,沏上一壺清香的包種茶,在熱氣蒸騰時,坐定我的大書桌,點亮桌上的帝凡尼玻璃彩燈,在暗黑中柔美的燈光下,思考臨床二十多年來的「前世今生」。 前半段我是「解謎者」,看著一個個身心受困者用「情緒」困住自己、折磨別人,彼此兩害的陷在「情緒勒索」的蜘蛛網中;下半段我是「破解者」,想從中找出處方。 教育的初始,我是用精神科替人解憂的心理醫療者的面貌出現,由病人反推他的教育史,看見了壓力的來源之一,便是「分數成績」,還有以父母為主的「不切實際期望」。 我們忘了孩子的人生最終還是得由自己彩繪

,好之與樂之才是最大元素,喜歡藝文的人被逼著去學機械,無疑羊入虎口,能逃生的機率通常不高。 於是,我因而遇上了許多台、清、交的理工生,因為志趣不合而逃進這座杜鵑窩中,成了我筆下的角色,彷彿以身示法的菩薩,用親身經驗教我們不要再犯。 醍醐灌頂的故事,成了我文以載道的書寫與演說的題材,我由心理工作者,變成教育工作者,而今更像禪師,用不同形式講述我的教育哲思。 我偷偷去了一趟陶淵明的《桃花源》借光: 「…忽逢桃花林,夾岸數百步,中無雜樹,芳草鮮美,落英繽紛,漁人甚異之;復前行,欲窮其林。林盡水源,便得一山。山有小口,彷彿若有光…」 我要替家長們找著山有小口的那一束教育的

光,因為我不是張三豐,沒有煉丹房,手中亦無一帖見效的丹藥,有些難題只有我一個人,還是無能為力,頂多行血止瘀,無法一本萬利的替人治本。 教育並非「一個人的武林」,還要有家長們參與,否則我的處方也是無濟於事,我需要把那束光變成一種佛光普照的光芒,映射出教育的清楚方向。 成績分數一直像一具「照明器」,以為有了它就會有了全世界,父母因而成了阿拉伯數字的上癮者,用分數論英雄,但給孩子附贈壓力。 成績過於簡單迷人,一百分比九十五分多五分,易懂!我們因而忘了它們只是「偽鑽」,不是用本事刻成的閃閃發亮的真鑽石。 從生員、秀才、舉人,進士,以及一路過關斬將進到皇城的殿試狀元可以證明這一切。

以下這些人你先想想能識得幾位? ◎裴休、鄭益、王源中 ◎蘇德祥、胡旦、江伯虎、賈安宅 ◎朵列圖、泰不華、阿察赤 ◎毛澄、茅瓚、馬愉 ◎潘世恩、彭啟豐、鈕福保 應該一個也不認識吧?別氣餒,我也與你一樣,但這些人確實都是如假包換的狀元,分別在唐、宋、元、明、清科舉中得了狀元榜,但沒有多少人在青史留過名。全世界公認最偉大的地理學家徐霞客,《本草綱目》的作者李時珍,《紅樓夢》的作者曹雪芹,《西遊記》的吳承恩等等知名人士,反而都是落第書生。 狀元與落第書生的巨大反差成了有意思的「人生對照組」! 人生本來就沒有「公平」兩字,它是「相對論」,沒有人全都會,有人會的就有

人不會,教育是要教孩子善用他會的,不是介意有多少不會。 「失之東隅,收之桑榆」,這是真實情況;李國修老師在聯考失利,但從表演站上舞台;李安的成績黑壓壓,但卻是國際大導演;吳寶春讀書不資優,但麵包得到冠軍……你一定不可能聽說李安跳芭蕾舞,因為專家是專精於一的人。什麼都會呢?肯定專門騙人家。 一輩子不長,想要完整弄懂一門功夫就已有難度,做得到的便功德圓滿了,不是嗎? 每一個人腦袋裡的知識容量確實很有限,不可能上知天文下知地理,知識貴在「用」,不在多,懂得如何使用的人才算「有智慧」。 教育不該只培養讀書人,而是尋找各行各業的智者吧。 人生最該懂的是:什麼都得「等」!因為不是

人人可以是七步成詩的曹植。 一步登天本來就是謊言,少年英雄不過是自欺欺人的話術。大隻雞保證慢啼,好吃的醬油要一年以上的工序,肖楠、酸枝、花梨、雞翅、檜木等等價高的硬木,百年只能長成一寸,這就是告訴我們學習沒有捷徑,一分耕耘就是一分收穫,不要急! 盧梭在《愛彌兒》一書中寫道:「教育無它,唯愛與榜樣而已」,這是真理,你如何看待孩子,決定了他的自信與自卑。寬恕與原諒夾帶的愛,是孩子成長中磨擦了傷痕最好的修護劑。 游乾桂 寫於〈讀書堂〉之無塵軒 案例09沒有問題兒童,只有問題大人 老師、主任、校長一起抿著嘴偷笑,我沒查覺有異,他們只告訴我:「老師,演講後如果掌聲如雷會有小禮物。」 禮

物? 那一天是十二月五日,隔日是我生日,莫非他們打探到了這個消息,準備了一個迷炫的生日蛋糕?事實上,一上場我便忘了他們剛剛的允諾,用如常的方式、生動的例子、切合的比方,把演講說完,留下二十分鐘提問,之後好戲登場── 一個人穿著一身畢挺的軍服,帶了一束花緩緩走上講台,在我面前一步停下,告訴我他是誰,熟悉的名字讓我立刻想了起來,他是我在醫院中治療過的孩子,與我有聯絡多年,後來失聯,再見面已是這個學校的總教官,他緊緊抱著我,一直說謝謝,而淚早已流了滿面。 這孩子來我診室時是媽媽陪著的,預約三號,焦慮的搓著手掌心進來,媽媽告訴我他的孩子有自閉症與注意力不集中等等疾病,口吻彷彿她是心理醫生,早已確診了,

而我應該只是個畫押者。 「誰說的? 」我的話有如一種震懾,直搗黃龍。 媽媽本能嚇了一跳,怯生生的說:「老師說的,要我們來做診斷!」 「不像。我是專家請聽我的。」我鐵口直斷。 其實當年我來到精神病院服務才第一年,看過的病人屈指可數,在此之前我的總醫生師父才告訴過我:「很不專業,要努力點」,我因而氣了十天,不想理我師父,心想:「去你的。」 忠言逆耳這件事對我來說並不是什麼大傷害,之後我便完全明白自己的能力有多麼不足,買下不同版本的《變態心理學》專論閱讀,希望有一天被師父肯定成為專業者。 我的努力是有代價的,這些書像極了紙上診所,讓我在書上一直重複看著個案,研究了解他們發生的歷史,弄懂一種病的來龍去

脈,我一眼便看出這個孩子只是太聰明與學習太無聊吧。 為了證明我的推論,我替他做了智力測驗,結果與柯文哲的157相同,屬於高智商者。雖說我修習心理學以來,就不相信這一套關於智力的數字理論,但這麼高的數字至少表示不笨。

新時代心理戰思想:策略與對策

為了解決拆張三李四 的問題,作者張光瀚 這樣論述:

兩岸正面臨前所未有的戰爭風險,國內並同時出現「心防鬆懈」、「資訊氾濫」、「梗圖蔓延」等三大危機,在面臨中共各種軟硬兼施的心理戰攻勢作為之下,為確保台灣兩千三百萬人的身家生命安全,應予以提出相對應的對策。本論文以研究心理戰的變革為目的,運用以網路為主的國際經典心理戰案例來進行探討,區分第一、二章相關理論與傳統心理戰之分析、第三章「IS心理戰」(恐怖主義vs.反恐怖主義)、第四章「香港反送中社運心理戰」(港府及北京當局vs.香港泛民主派)及第五章「兩岸心理戰」(中共vs.台灣)等三個重大案例為研究對象,第六章「新時代心理戰」,談討箇中心理戰的特點與影響,更進一步研提因應網際網路及社群媒體所帶來的

新的心理戰變革。研究發現計「恐怖主義與反恐心理戰對抗模式」、「香港反送中心理戰對抗模式」、「兩岸心理戰對抗模式」、「衝突是因於誤解或利益,而心理戰是必爭工具及利器」、「社群媒體成為宣傳機器,也成為另類的洗腦武器」及「新時代心理戰,也就是『社群媒體攻防戰』」等六項:研究建議計「善用新時代心理戰,緩解兩岸緊張關係」、「從香港看台灣,警訊正在發生」及「台灣心理戰人才,急需增添新血」等三項。