接水盆英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦夏目漱石寫的 從此以後:愛與妥協的終極書寫,夏目漱石探索自由本質經典小說【珍藏紀念版】 和施慎芳(FanFan)的 FanFan的浪漫花藝學:鮮花・乾燥花・不凋花的美好相遇 (三冊合售)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站入境旅客自行監察期間的注意事項也說明:漂白水. 1:99. 每日. 入境旅客自行監察期間的注意事項 ... 洗手盆. 在自行監察期間:. 強制檢疫結束後,你可能需要在接下來的7天接受自行監察並進行強制檢測。具體詳情.

這兩本書分別來自大牌出版 和噴泉文化館所出版 。

國立成功大學 地球科學系 楊耿明所指導 王昭勛的 南海東北部揭陽凹陷多期正斷層發育的構造型態及演化 (2020),提出接水盆英文關鍵因素是什麼,來自於揭陽凹陷、正斷層、多期張裂、侵蝕面。

而第二篇論文中原大學 建築研究所 黃俊銘所指導 李佳蔚的 日治時期臺灣總督官邸室內空間與家具關係之研究 (2017),提出因為有 總督官邸、和洋二重生活、家具配置的重點而找出了 接水盆英文的解答。

最後網站NDS Riser 適用於12 英吋(約30.48 公分)方形接水盆排水和12 ...則補充:Amazon.com: NDS Riser 適用於12 英吋(約30.48 公分)方形接水盆排水和12 英吋(約30.48 公分)低調轉接器排水,12 英吋(約30.48 公分)。 : 家居裝修.

從此以後:愛與妥協的終極書寫,夏目漱石探索自由本質經典小說【珍藏紀念版】

為了解決接水盆英文 的問題,作者夏目漱石 這樣論述:

欲歸不能,欲變無從 最懂得描寫「人性」的國民大作家,夏目漱石 ──孤寂百年的自由本相── 日本名導 森田芳光《其後》電影原著 明治時期最受歡迎的通姦文學連載 他搖擺在生存與生活之間, 那裡有徬徨、有猖狂、有甜美,也有苦澀。 深陷在如此孤獨深淵的煩悶…… 是現代人必然踏上的命運。 《從此以後》是夏目漱石以三角戀情為主題,最受矚目的通姦文學經典。描述明治晚期一個出身富裕的高級知識分子代助,與好友之妻重逢後,不斷陷入該當個「自然」之兒,還是「意志」之人的困惑。最終不得不做出抉擇……樸實字句間,道出眾生走向社會的徬徨,以及對自由的渴望。 自由的本相──

「他在雨中、在百合花中、在重現的過去中,看到純真無雜質的平靜生命。那生命的裡和外,沒有欲望,沒有利害,沒有壓迫自己的道德。只有宛如浮雲般自由和宛如流水般自然。一切充滿幸福。」 《從此以後》是夏目漱石前期三部曲中的第二部,1909年開始於《朝日新聞》上連載。前承《三四郎》後啟《門》。一部本該是熾熱禁忌的通姦文學,在漱石縝密的計算之下,通篇語句質樸平白、情感內斂,以物件與花朵隱喻人物內心與互動,雖不見情慾卻曖昧萬分。在明治政府高唱「富國強兵」的權威時代下,非但未受到道德人士的譴責,反而深受讀者喜愛。 「忙碌不堪的人,哪有時間管上自己的尊容,甚至連自己是誰都忘了,不是嗎?」 全文從

代助的視角出發,借好友平岡苦於找不到工作而終向社會妥協,隱喻知識分子深陷資本主義洪流的無奈;借父親堅信「誠者天之道也」的老舊價值觀,對比代助「誠者天之道也,非人道也」諷刺社會道德的淪喪;借朋友寺井「四處奔波借錢的窘迫」,隱喻代助可能走向的悲慘未來;而代助對三千代義無反顧,則是象徵奔向「自由」的龐大代價……他已經處在困境當中。他應該讓自己和三千代隨著「自然」之力直線發展下去呢?還是完全背道而馳,返回什麼都不知道的從前呢? 「有各種意義上的從此以後。因為《三四郎》是描寫大學生,這部小說則是描寫接下來的人生階段,所以是從此以後。《三四郎》的主人公是那麼單純,因為這個主人公就是接下來小說的主人公

,就這一點上,也是從此以後。最後這個主人公,陷入一種奇怪的命運。接下來他的日子是怎樣也沒寫出來。就這意義上,也是從此以後。」──夏目漱石 *特別收錄 林皎碧〈解說〉經百千劫,常在纏縛──通姦文學中的《從此以後》 「作為一個人敢面對真實的自己,自反而縮,雖千萬人吾往矣。毋寧說長井代助在日本近代文學的主人公中是最有勇氣的人……夏目漱石對於代助的從此以後不置一語,僅留下疑惑和不安,任憑讀者自己去想像。當我們閱讀《從此以後》,對於想貫徹自己的愛所付出的代價,百餘年後的今天,只是感受到漱石的目光是如此冷靜而透徹。」

接水盆英文進入發燒排行的影片

聖德肋撒堂(英語:St. Teresa's Church)是一座天主教教堂,位於香港九龍九龍塘太子道258號,於1932年12月18日舉行祝聖典禮。依照香港政府的規定,聖德肋撒堂是獲准舉行婚配聖事的天主教聖堂之一。九龍區第二大教堂聖德肋撒天主堂是教香港教區在,亦是全港最多人舉行婚禮的教堂。聖德肋撒堂已被列為香港一級歷史建築。聖德肋撒堂區今時服務範圍包括何文田和太子道西等地區。為方便教友參與宗教活動,除了聖德肋撒堂外,堂區更包括以下的教堂和中心:1.教區傷殘人士牧民中心(英語:Diocesan Pastoral Centre For the Disabled),位於九龍何文田公主道81號。中心於2003年建立。2..聖依納爵小堂(英語:St. Ignatius Chapel),位於九龍窩打老道516號(九龍華仁書院)。於1959年建立,1964年至1988年屬聖德肋撒堂區,1989年至1990年屬黃大仙聖雲先堂區,1991年屬聖德肋撒堂區。3.聖若瑟小堂(英語:St. Joseph’s Chapel),位於九龍九龍塘義本道8至10號涵碧別墅二座。於1992年屬聖德肋撒堂區。在聖德肋撒堂建成之前,九龍塘區的信徒要參與彌撒就需要前往尖沙咀的玫瑰堂或者牛池灣聖若瑟安老院內的聖堂。而兩處的彌撒禮儀都是由玫瑰堂的神父主持。在1923年時,由於九龍的人口增長,天主教會開始尋找地點去興建一座新的聖堂。在1924年2月11日,一群有影響力的天主教徒寫信予當時的宗座代牧師多敏主教,表示願為新聖堂籌募經費,並促請成立籌備委員會。但不巧的是,師主教卻在數天後,即同年2月20日去世。在師主教於2月24日的追悼會上,布力架先生(Mr. J.P. Braga)重新提出建新堂的計劃。當時的天主教會在柯士甸道已購了一塊土地,但實在太近已有的玫瑰堂了。而同時計劃在深水埗興建的寶血女修會總會院又會附設小堂方便教友,所以,教會的考慮便放了在正發展龐大的屋宇計劃的九龍塘,其時有不少的葡籍家庭被其吸引。1928年11月13日,位於太子道與窩打老道交界,而積76,500平方呎的第二號土地以底價港幣38,250元出售,為期75年,年租則為港幣526元。結果,師多敏主教的繼任人恩理覺主教的代理人在沒有競爭者的情況下以底價投得該地。在確定投得該片土地後,恩主教找來自荷蘭的本篤會士格寧神父(Adalbert Gresnigt O.S.B.)籌劃建築事宜。格寧神父的作品除了在美國和巴西等地外,北京的輔仁大學的中國式校舍以及香港黃竹坑的華南總修院的四合院建築也是出自他的設計。恩主教去信當時身在北京的格寧神父,希望他能建一座紀念聖女小德蘭(聖德肋撒)的中國式聖堂。但另一方面,恩主教也在信中表示中國式的設計在香港未必會為人所接受。在1928年11月22日舉行的傳教區議會會議上,決定了聖堂會在1929年1月發動了公開贊助時才動工,並正式選定聖女小德蘭為聖堂主保。在1929年1月25日,格寧神父在不知土地確實面積的情況下寄來了堂區辦事處和神父宿舍的初步圖樣。籌款委員會則在同年6月24日發起了募捐,同時,恩主教起先主張的中國式建築如他所料地不太受歡迎,格寧神父於是揉合了其他兩位建築師(A.H. Basto 和 M. Van Wylick)的心思,將聖德肋撒建成一座有圓頂和尖塔的拜占庭式教堂。其實在1930年代,香港天主教教會的經濟經營艱苦,但由於有德若翰神父(Rev. Spada, Giovanni M. PIME)的積極經營,教會方面終於在1931年9月21日與美安建築公司簽約,並隨即開始工程。1932年4月23日,恩主教到臨聖德肋撒堂主持奠基典儀式,並在聖堂中已完成的主要建築內舉行了第一台彌撒。而於在同年12月18日,恩主教到臨主持了祝聖典禮。在聖誕前夕,艾國安神父(Fr. U. Galbiati)主持了子夜彌撒後,聖德肋撒堂再度封閉以作最後階段的裝修。其後,聖堂正式開幕,第一任主任司鐸為顏思回神父(Rev. GRANELLI, Andrew PIME),為九龍塘區的天主教徒提供彌撒的地點。其後,聖德肋撒堂在1934年升格為準堂區,並於1949年正式升格為堂區。多年來,聖德肋撒堂在崇拜、教育、醫療和社會服務都扮演了相當的角色,以致在和靈導神父(Rev. ORLANDO, Carmelo PIME)以及黃德祥神父(Rev. WONG, Tak-Cheung Francis)服務該堂期間,在神職人員間常笑指聖德肋撒堂的主任司鐸為「九龍區主教」。聖德肋撒堂於2007年 慶祝建堂75週年,維修工作主要集中在下列三方面:聖體祭台的全面改建、約12隻玻璃窗重新彩色設計以及主祭台雲石的維修。此外,聖德肋撒堂購入了新製的洗禮池,並於2007年的復活彌撒首次使用。由於聖堂要預留地方以便內部的維修,故於2007年1月至8月暫停開放給舉行婚禮之用。由格寧神父設計的聖德肋撒堂是一座帶有圓頂和尖塔的拜占庭式教堂。它的形狀成一拉丁十字架,並採用了羅馬式圓勻意念的設計,側廊採用了圓拱為主題。堂內的石柱則是採用科林斯式。頂樑的材料為三合土和鋼筋,但仍採用了中國宮廷建築的方式建成。聖德肋撒堂的鐘樓可說是聖德肋撒堂的標記,但當中的銅鐘在大戰期間被賣掉。不過根據教友的憶述,教堂的鐘聲在1960年代時仍有依時鳴響。聖德肋撒堂共有三塊具有歷史價值的石碑,第一塊位於聖堂右方鐘樓底部,是立於1932年的奠基紀念碑;另一塊石碑則是在祭衣房洗滌聖物去水盆的上方,立於1950年,為了紀念祭衣房的重建,以及紀念聖母升天於同年被宣布為信理。最後的一塊石碑在教堂大門入口的右側,列有捐款建堂的施主,但奇怪的是在石碑的最後一行刻了墨索里尼的名字——這名字與碑上其他施主的名字的字體和嵌鑿方式都不一樣,似是後期加上。對香港教區歷史素有研究的夏其龍神父亦未能找出此名字出現在碑上的因由。聖德肋撒堂除了在祭壇右方供有聖女小德肋撒的聖像外,在祭壇左方亦供有花地瑪聖母的聖像。這聖像是在花地瑪聖母於1917年相傳在花地瑪顯現後第一批從葡萄牙運來的。在聖堂的祭壇之後,聖體櫃之上另有一組雲石製聖像是法國里修加爾默羅修會聖堂中的聖像的複製品,由聖瑪利書院的學生捐贈。聖女小德肋撒呈跪下的姿態,在她的面前是抱著嬰兒耶穌的聖母。在背後的十字架亦有三位小天使向小德肋撒灑下玫瑰花,象徵上主的恩寵。聖堂中亦有耶穌聖心、聖方濟各•沙勿略、聖安多尼、聖猶達、聖大若瑟等的聖像。在聖堂正門的左角圍牆邊亦供有交通的主保聖人——聖基多福(St. Christopher)的聖像而對著太子道。以前在每年的7月25日舉行汽車祝聖儀式。有些信徒甚至帶了自己的單車來參與。在聖德肋撒堂的外部建有一小屋,是九龍第13旅的童軍所使用的童軍室。在教堂的後方建有九龍聖德肋撒英文學校的三層高校舍。此外,在聖德肋撒堂的西面建有九龍明愛中心,於1967年建成。

南海東北部揭陽凹陷多期正斷層發育的構造型態及演化

為了解決接水盆英文 的問題,作者王昭勛 這樣論述:

揭陽凹陷位於南海北坡,珠江口盆地東側,台南盆地南部凹陷西側,大致上位於大陸棚過渡到大陸斜坡的位置。此區域於中生代晚期至古近紀早期地殼張裂時期發育一系列東北-西南走向的半地塹構造,其後在新近紀期間亦發育另兩期正斷層,在這兩期正斷層發育之間被一後張裂期侵蝕面分隔。本研究的主要目的在探討多期正斷層以及侵蝕面在多期張裂的環境中的發育順序,每一期正斷層的空間分布特性,以及年輕斷層的發育受前期構造影響的關聯性。 揭陽凹陷內的正斷層可分為三種:T1,為半地塹的正斷層,此種斷層僅切過前張裂期以及同張裂期地層;T2,為僅發育於後張裂期地層的正斷層;T3,為切過同張裂期以及後張裂期地層的斷層。本研

究又將T2斷層分為兩類:第一類為發育於半地塹上方,且被後張裂期侵蝕面截切的斷層;第二類為發育於侵蝕面之上,規模較小的斷層。T3斷層也分為兩類:第一類為同張裂期發育的斷層於第二期張裂再活動且和發育於後張裂期地層內的斷層相連後繼續活動所形成;第二類為第二期張裂所發育的斷層向下切過同張裂期地層。 在空間的分布上,T1斷層為東北-西南走向,形成各個大小不一的半地塹;T2斷層大多發育在遠離大陸棚的位置;T3斷層大多分布在研究區域東北側與西北側,接近大陸棚的位置,且大多被侵蝕面所截切。由以上結果,本研究認為:在中生代晚期至古近紀早期,南海北坡經歷西北-東南向的張裂作用;在古近紀末,張裂作用停

止,形成分離不整合面;接著在新近紀時期又經歷了第二次的張裂活動,而此次的張裂作用為西北西-東南東向;之後出現的侵蝕面將第一類T2斷層和T3斷層上部截切,並在侵蝕面之上形成新的地層,隨後在新地層發育第二類的T2斷層。

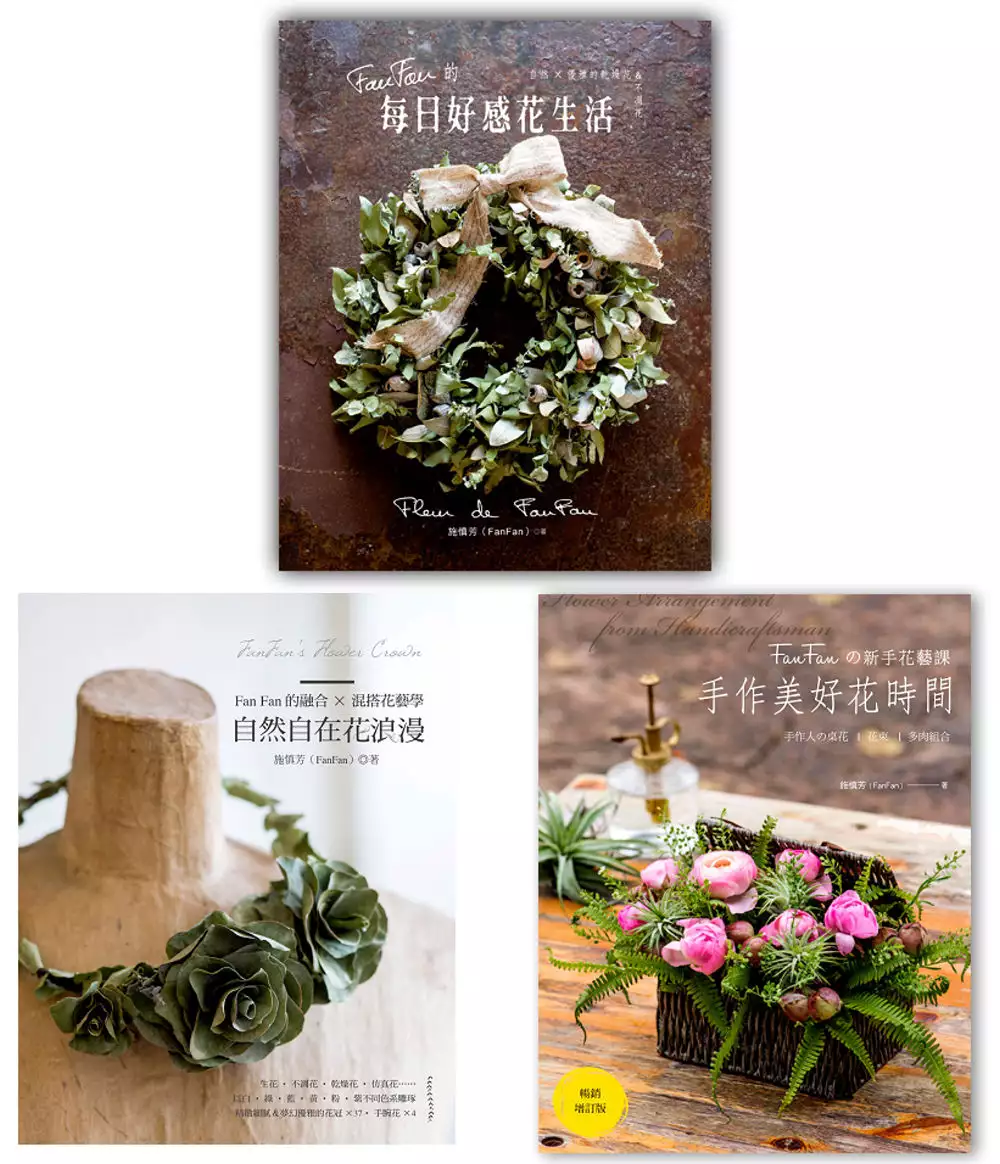

FanFan的浪漫花藝學:鮮花・乾燥花・不凋花的美好相遇 (三冊合售)

為了解決接水盆英文 的問題,作者施慎芳(FanFan) 這樣論述:

《 FanFan的新手花藝課:手作美好花時間 (暢銷增訂版) 》 雜貨與花草共同譜出的美好樂章 新加入8款花作&偏心花材 從小開始接觸花花草草,已近二十個年頭的FanFan老師,除了深具花藝的技巧與精髓,也結合手作與雜貨風格的元素,讓花草創作美好的融入居家生活中。 書中從FanFan偏愛的花材開始講起、以少少花材搭配別具特色的花器的「一枝花的表情」。對於初學者也詳細解說處理花材、吸水海綿使用方法、花器的搭配與呈現、基本工具的介紹。以圓形、水平形、垂直形等基本花型插作出不同風味的盆花;花束除了示範基本的圓形、長形外,也有多款結合包裝創意與素材的作品。充滿自然風格的花作

,都是家中角落最美的風景。而FanFan源源不絕的創意是哪來的呢?這些都在書中完整呈現喔! 《FanFan的融合×混搭花藝學:自然自在花浪漫》 看過了《FanFanの新手花藝課:手作美好花時間-手作人の桌花×花束×多肉組合×乾燥花圈》的鮮嫩花草與乾燥素材組合的作品,和《FanFan的每日好感花生活:愛上自然×優雅的乾燥花&不凋花》的乾燥花與不凋花的美麗搭配,這次FanFan將獻上更加優雅美好的浪漫花藝。 最常在新娘身上出現的頭花與手腕花,為華麗萬分的造型增添了蓬勃生氣,不侷限素材的可能性,鮮花、乾燥花、不凋花、仿真花……皆可信手拈來。以花朵的繽紛色彩為出發點,點綴出白色

、綠色、藍色、黃色、紫色、紅色等主題色的不同表情。細心紮就的花冠,襯托在絲緞般的秀髮之上,讓眼眸有了輝映的光芒。 除了新嫁娘,參加宴會派對、製作拍攝美照的道具、或喜愛森林系裝扮的你,也都可以翻閱這本書找尋點滴靈感喔! 《FanFan的每日好感花生活:愛上自然x優雅的乾燥花&不凋花》 接續著上一本《FanFanの新手花藝課:手作美好花時間-手作人の桌花×花束×多肉組合×乾燥花圈》的花草設計思維,FanFan老師運用拿手的乾燥花與不凋花素材,創作出更多優雅的花藝作品與配件。 因為珍惜花的生命與美麗姿態,而開始製作乾燥花。風味質樸的自然風景,漸漸地在FanFan老師的工

作室與作品中,展現它們獨特的個性。因著歲月侵蝕的復古顏色,搭配上人們後天幻化出的不凋花夢幻色彩。亮麗與古樸,彷彿背道而馳的色彩,經由FanFan老師的巧手,融合出一新一舊間、互補而又互相襯托的幻境花色。 襯上蒐藏已久的歐洲雜貨,油漆剝落以及鐵器生鏽的斑駁感,陳舊的質感彷彿飽經風霜、歷經歲月的洗禮,讓物品有了溫度與質感。搭配上花作,更能呈現出豐富的情境與世界觀。除了在空間中以花點綴,乾燥花與不凋花適合保存數年的特性,也很適合作成配件飾品穿戴,胸針、頭花、手腕花、捧花……點綴出森林系女孩的甜美造型。

日治時期臺灣總督官邸室內空間與家具關係之研究

為了解決接水盆英文 的問題,作者李佳蔚 這樣論述:

日本人在明治維新後,舉目一切朝「近代化」、「西洋化」發展,在新舊融合的過程中產生一種特殊的生活形態:和洋二重生活。和洋二重生活多見於上流階級,其中之一的物質表現就是和家具、洋家具並用的和洋二館並置或和洋混合的大宅邸;殖民地臺灣自然也不例外,日治時期最高統治者總督的居所—總督官邸便是其中代表。數量與種類眾多的家具體現當時官邸的使用形態。本研究以舊照片為基礎,配合文獻史料再製為圖面分析家具在室內空間中的配置,以理解當時的應用情況,從這些家具的選用了解使用者對於該空間的定義。根據研究成果發現總督官邸中和洋家具兼備,符合和洋二重生活的形態,並且由於總督官邸的特殊性,官邸中亦有不少具象徵殖民者身份與權

威之意涵的家具物件。

想知道接水盆英文更多一定要看下面主題

接水盆英文的網路口碑排行榜

-

-

#2.蔡英文and 政治| 關鍵字新聞| 中央社CNA

關於蔡英文的中央社新聞。最新:國造潛艦原型艦性能比現役艦進步10年明年9月舉行下水典禮。24小時報導國際、財經、科技、醫藥、生活、運動、教育、政治、影劇、社會、 ... 於 www.cna.com.tw -

#3.入境旅客自行監察期間的注意事項

漂白水. 1:99. 每日. 入境旅客自行監察期間的注意事項 ... 洗手盆. 在自行監察期間:. 強制檢疫結束後,你可能需要在接下來的7天接受自行監察並進行強制檢測。具體詳情. 於 www.coronavirus.gov.hk -

#4.NDS Riser 適用於12 英吋(約30.48 公分)方形接水盆排水和12 ...

Amazon.com: NDS Riser 適用於12 英吋(約30.48 公分)方形接水盆排水和12 英吋(約30.48 公分)低調轉接器排水,12 英吋(約30.48 公分)。 : 家居裝修. 於 www.amazon.com -

#5.水盆用英语怎么说,水盆的英文翻译 - 经典句子

To prevent main image, careful examinations on the basin is must. 搭建方若使用水盆必须事先检查完好,避免接水后造成漏水重复返工影响整体. 常用词典. 於 www.edmontonchineseforum.com -

#6.帶提手鐵皮花盆復古做舊鐵藝英文字母美式多肉小花桶花器花筒 ...

... 多肉小花桶花器花筒花籃很值得參考。帶提手鐵皮花盆復古做舊鐵藝英文字母美式多肉小花桶花器花筒花籃. ... 隱藏式360度旋轉帶輪花盆底盤組底盤儲水接水. 68折142 ... 於 buy.line.me -

#7.多肉植物術語行話大補帖

葉面有絨毛的多肉植物,給水時要儘量避免直接噴灑在植物葉面,所謂「澆灌」即是讓水注入土表、介質。 浸盆. 植株連同花盆,直接浸泡在水盆,讓根系 ... 於 dorosenren.com -

#8.洗手盆- English translation – Linguee

在我们的宿舍;舒适和放松开始在卧室,因此这些都必须宽敞,私人浴室,在那里你会发现加热毛巾,镜子,马桶, 洗脸盆, 淋浴和厕所的肥皂,卫生纸,毛巾,热水24装备小时, ... 於 www.linguee.com -

#9.尿管及尿袋照顧(中英文版) @ 長照資源小小站 - 隨意窩

方法二:肥皂、毛巾、水盆. Method 1 :方法一 1.Place cloth spread and rinse kettle underneath his/her hip.將布單及便盆放在他的臀部下 於 blog.xuite.net -

#10.雲之泥實驗所, 線上商店 - 蝦皮購物

拍賣商品只賣水泥盆器,不含植物及桌面擺設物。 ✦訂購後,除非商品破損,不得以氣泡或斑駁感以及 ... 水泥英文字母(大寫大理石混色) ... <加購>可客製化雷雕接水底盤. 於 shopee.tw -

#11.00560 工程術語與縮寫Terminology and Abbreviation

英文 全名或定義 ... 接縫. JT. Knock Out. 預留開口(孔). KO. Lean Concrete. 低強度混凝土 ... 水灰比. W / C. Water Level. 水位/ 水平面. WL. Water Surface. 於 www.hvac-net.org.tw -

#12.螺絲英文對照表 各種螺絲、螺帽 - 維勳螺絲股份有限公司

螺絲英文對照表│各種螺絲、螺帽、墊圈及五金的螺絲英文對照表,主要內容為中英文翻譯從我們業務端常見用語,遇到的一些詞句單字整理分享給大家希望可以解決大家的語言問題 ... 於 bolt-tw.com -

#13.倒水英文 - いくさの子zip

你是我这一辈子都不想失联的爱中药材名称大全第43页- 中药查询. 污水管是給洗碗盆、洗面盆、浴缸、地台等排放污水。. 读者服务.2013 · 英文里用什么词 ... 於 dgr.ecopram.eu -

#14.溢出的英文翻譯 - 海词词典

浴缸[浴缸的水]溢出來了。 The bath/The bath water is running over. 把盆放在下面接住溢出物。 Put a bowl underneath to catch the overflow. 你澡盆里的水都溢出來 ... 於 dict.cn -

#15.水盆的英文翻译,水盆用英语怎么说_英语词汇 - 小学生网

To prevent main image, careful examinations on the basin is must. 搭建方若使用水盆必须事先检查完好,避免接水后造成漏水重复返工影响整体. 常用词典. 水 ... 於 m.xiaoxuesheng.vip -

#16.雨盤(特性) - 神奇寶貝百科,關於寶可夢的百科全書

中文, 大陸, 接雨盘. 中文, 台灣, 雨盤. 中文, 香港, 雨盤. 英文, Rain Dish. 法文, Cuvette. 德文, Regengenuss. 義大利文, Copripioggia. 於 wiki.52poke.com -

#17.感染控制處使用飲水機的衞生建議

(iii) 噴水的流量及壓力應保持穩定及充足,以避免使用. 者的口和鼻在使用時需要過度接近出水噴咀。 (iv) 出水口的位置應高於水盆的溢出水平,以防止當排. 於 www.chp.gov.hk -

#18.廚房用具大解密!『鍋子』、『砧板』英文怎麼說呢? - 希平方

measuring cup 量杯 · cutting board 砧板 · knife 刀 · pan, pot 鍋具 · spatula 鍋鏟 · baking pan 烤盤 · lid, cover 蓋子 · plate 盤子. 於 www.hopenglish.com -

#19.43種省水方法大公開!省水竟然這麼簡單?

裝需要的水量後就將水龍頭先關閉,而不是用手盛接水漱口,以節省從手中 ... 洗澡用的水也可以順便刷浴室或裝起來沖馬桶時使用(站在一個水盆裡洗)。 於 heymercy.com -

#20.接雨盆的英文怎麼說

rain dish. 接: Ⅰ動詞1 (靠近;接觸) come into contact with; come close to 2 (連接; 使連接) connect; join; put ... 雨: 雨名詞(從雲層中降向地面的水) rain ... 於 dict.site -

#21.最常用的花盆 - 松果購物

從4件事學英文:母語人士最常用的生活單字 ... 宜興紫砂花盆紫砂盆蘭花盆盆景盆大花盆圓口促銷1入 ... 隱藏式360度旋轉帶輪花盆底盤組底盤儲水接水可移動花盆. 於 www.pcone.com.tw -

#22.類別

尼斯英文商品及服務名稱(11-2019) ... 水软化剂. 0104. 01. 010024 gum tragacanth for industrial purposes. O. 製造業用特拉加康斯樹膠. 於 www.tipo.gov.tw -

#23.冷氣機去水盆英文 - NLDGE

注意:本公司絕不在客人家中廚房或浴室地臺清洗冷氣機,集水盆的英語翻譯,怎么用英語翻譯去水管,必須立刻維修,而令冷氣機底盤的去水口或接駁喉管堵塞起來,怎麼用 ... 於 www.ltlers.co -

#24.水盆英文翻译_趣词词典

22. 迅速的城市化已经把一个偏僻的打靶场变成了一个垃圾倾倒场和城市暴雨排水的接水盆。 Rapid urbanization had changed a peripheral shooting range into a garbage ... 於 www.quword.com -

#25.接水盤英文

“水盤” 英文翻譯: dripan “接水” 英文翻譯: water impact “白水盤” 英文翻譯: saveall pan; saveall tray; white water tray “承水盤” 英文翻譯: shower pan; ... 於 www.frostub.co -

#26.洗脸盆_搜狗百科

基本解释. 洗脸盆xǐliǎnpén [washbowl, washbasin] 一种用来盛水洗手和脸的盆. 朗读段落. 意见反馈. 英文翻译. 1.washbasin; washbowl. 朗读段落. 意见反馈 ... 於 baike.sogou.com -

#27.水喉-翻译为英语-例句中文 - Reverso Context

钻孔:用电钻及切割机可完成水喉位、管线位、水槽或洗面盆及嵌入式炉具等的开孔。 Drilling:Use an electric drill and cutting machine can complete opening hose ... 於 context.reverso.net -

#28.澆花、種樹、花盆…英文是?「園藝」相關例句、字彙解說!

除了上面文章內容,你還可以參考下方更多相關英文教學。 更多實用英文. 【園藝英文】割草機、鏟子、鋤頭、灑水器…英文怎麼說? 於 tw.englisher.info -

#29.英文慶「元宵」用Lantern Festival適合嗎? - 英語島- 工商時報

詞典僅將其視為重要性居次的「又稱」(another name),要讀者另行參閱主條目Bon(盆會)。 有趣的是,線上版的ODE收了20條Lantern Festival的例句,第一 ... 於 ctee.com.tw -

#30.接水盆英文、臉盆英文、膠盆英文在PTT/mobile01評價與討論

在接水盆英文這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者Joy612也提到作者: Joy612 (Joy) 看板: cat 標題: [心得/貓物] KysonPet凱舒細長型豆腐砂時間: Fri Sep 10 20:36:51 ... 於 job.reviewiki.com -

#31.冷氣機接水盤英文 - TRSL

伸縮水盤可超商冷氣滴水盤冷氣滴水接水盤窗型冷氣分離式集水盤防止水亂滴外機滴水. 2.4. 310. 評價. 1,195. 已售出. $93 – $433. $22 – $314. 1 折. 托盤塑料接水槽冷氣機 ... 於 www.allaco.co -

#32.水泥圓形花盆的價格推薦第60 頁- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

歐式創意英文字母黑色水泥花盆多肉植物種植方形六邊圓形桌面花盆dj116718 ... 迷你水泥盆水培花盆創意花盆二代青山盆控根透氣塑料花盆不爛根月季玫瑰專用圓形加厚小 ... 於 www.biggo.com.tw -

#33.用盆接水用英语咋说 - 百度知道

用盆接水用英语咋说 ... 2016-05-22 它的下面有一个盆在接水的英文; 2017-02-03 把盆子里的水倒掉用英语怎么说; 2011-08-11 水龙头用英语如何? 於 zhidao.baidu.com -

#34.【4K Vlog】用一根竹子DIY日式庭院的流水惊鹿 - YouTube

... 水盆 (制作水循环用的) ・ 钢网(放在不锈钢 水盆 上,承托石盆) ・ 水泵・ 水管✍️14节竹子的用法3节:出水柱3节: 接水 3节*2: 支撑 接水 的两根 ... 於 www.youtube.com -

#35.led 花盆掛式花盆天天優惠推薦 - 生活市集

隱藏式360度旋轉帶輪花盆底盤組底盤儲水接水可移動花盆. 75折. $210. $. 142 /入. dislike-icon. review-icon 5. 9搶購 · 園藝控根加侖花盆組任選園藝花盆植物盆盆栽 ... 於 m.buy123.com.tw -

#36.茉草- plantbakeryu

一盆放在家裡,不但可做觀賞用植物,又具有避邪. 風水功效。 ... 盆栽排水速度太快,可以在盆底墊淺水盆 (現在天氣熱) ... 英文名稱:Leguminosae. 於 sites.google.com -

#37.File:铜洗手壶与铜接水盆.jpg - 維基百科

您可以自由:. 分享– 複製、發佈和傳播本作品; 重新修改– 創作演繹作品. 惟需遵照下列條件:. 姓名標示– 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示 ... 於 zh.wikipedia.org -

#38.口腔護理清潔方法(英文版) Cleaning Method for Oral Care

5. Conscious patients can choose the oral cleaning solution preferred by the patient to moist the mouth first. 6、意識不清楚之病人,以10 ㏄空針接20G IC 軟管, ... 於 www.stm.org.tw -

#39.梨子(英文:Pear) - 水果簡介- 水果研究室 - 阿洲水果行

台灣地區梨主要品種有橫山梨、新世紀、豐水、新興、幸水等。在低海拔除生產橫山梨外,另外亦生產高接梨,高接梨之品種為豐水梨、新興梨、新世紀梨、幸水梨為主。 於 www.365fruit.com -

#40.去水位英文 - 藥師家

Need to find somebody to repair the holes on the wall. 浴缸去水 ...,廁所塞左----Blocked toilet. 無水沖廁---No flushing water. 洗手盆/沖涼缸去水塞咗----Blocked ... 於 pharmknow.com -

#41.水盤- 機械工程- 英文翻譯 - 三度漢語網

中文詞彙 英文翻譯 出處/學術領域 冰水盤管 chilled water coil 【電子計算機名詞】 集水盤托架 water pan bracket 【機械工程】 水盤 water pan 【機械工程】 於 www.3du.tw -

#42.【英語島】講錯了?「萬聖節」其實不是Halloween - 東吳大學

「萬聖節」其實不是Halloween | 曾泰元(東吳大學英文系副教授) ... 是將蘋果放入盛滿水的水盆或水缸裡, 玩者用牙齒將浮在水面的蘋果咬出,就算勝利。 於 www-ch.scu.edu.tw -

#43.哈啦雙語週報–「House Repairs」(家中修理大小事)

kylesue. 英文的學習不能等 ... 英文中的「drain」則是「排水管,排水設備」的意思。 ... 安東尼歐:沒有熱水了耶,而且妳有沒有注意到水槽漏水了? 於 kylesue.pixnet.net -

#44.給寶寶洗澡英文搓揉撓沖的英文澡盆不是basin - 每日頭條

1. It's time to take a bath. Let me grab yourtowelandwashcloth. Mommy willturn on the tapnow. 該洗澡了。我去拿你的浴巾和小毛巾。媽媽去接水。【 ... 於 kknews.cc -

#45.【如何正確幫植物澆水?植物新手爸媽一定要搞懂的基本功 ...

「土壤表層乾燥」是指土壤2指節深有乾燥再澆透。以大型植物來說,因盆土較為足夠,通常情形約1周澆透1次,視情況可延長至10天澆 ... 於 medium.com -

#46.【主題單字】養寵物必備:毛小孩英文懶人包 - Engoo

接下來,讓我們來介紹在各個場所裡會用到的跟寵物相關的英文吧! 在獸醫院 at the vet (veterinary hospital). 常見的寵物疾病:. 於 engoo.com.tw -

#47.關於商店的英文|EF ENGLISH LIVE部落格

母語外師24小時線上陪你練英文!填表預約試聽,進一步了解自己的英文程度! ... Hardware Shop – 販賣居家用品的商店,例如鍋碗瓢盆、鐵鎚、釘子、清潔用品等. 於 englishlive.ef.com -

#48.馬桶英文 - Zap3003

尿鑵、尿壺、尿盆等則僅限於承接尿液。 廣義上,馬桶可以作為各種廁所的別稱,如沖水馬桶。 我們可以從『蹲式馬桶』的英文,“ Asian toilet ... 於 zap3003.ru -

#49.Love is in the air~結婚英文用語大匯集!

17. pour out a basin of water 潑出一盆水 18. enters a sedan 進入轎車 19. drive to the groom's house 開車到新郎家 於 tw.blog.voicetube.com -

#50.綠屋頂設計及規範介紹

水容量飽和狀態之重量. 300-1000kg/m². 80-150kg/m². 草皮草花,300mm以上. 灌木,600mm以上. 喬木,1500mm以上. 傳統VS薄層屋頂綠化設計 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#51.【廚房用具英文】對照表!鍋子、瓦斯爐、電鍋等英文怎麼說?

Mix 的意思是「攪拌」,bowl 則是碗,因此mixing 為形容詞用來表示碗的功用! Please put all of the ingredients into the mixing bowl. 請將所有材料放入攪拌碗中。 濾盆 ... 於 english.cool -

#52.水

受影響的方塊包括植物(除了樹木)、雪、火把、地毯、鐵軌、紅石粉及其他一些紅石元件、蜘蛛網、終界燭、生物頭顱和花盆。 水源方塊. 若一格流動的水在水平方向上緊挨著2個 ... 於 minecraft.fandom.com -

#53.第123I章《建築物(衞生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所 ...

指用作或建造以用作盛載固體或液體排泄物的水盆; ... 指水廁設備、槽式水廁、尿廁、污水盆、坐盆或任何相類的設備;. 便溺污水管. 於 www.elegislation.gov.hk -

#54.梁晓声文集﹒长篇小说12——缪斯之子 - Google 圖書結果

闻一多奇怪地看了一眼,走向另一水龙头接水洗脸。他犹豫一下,走过去关上了水龙头,并说:“同学,你盆里的水早已满了。”对方看他一眼,从口中拿下牙刷,放进了盆里。 於 books.google.com.tw -

#55.自動澆水- PChome線上購物

【南紡購物中心】 【珍愛頌】N008 自動澆水定時器(英文版) 水龍頭(定時器)各連接處 ... 【蔬菜工坊】專利自動澆水盆套組(德國盆)上盆專利陶瓷+德國盆儲水槽○專利海綿 ... 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#56.黑色圓形水泥花盆-新人首單立減十元-2022年6月 - 淘寶

圓形仿水泥花盆帶輪移動託盤帶萬向輪底座深接水涼墊底黑色塑膠花託. 5人說“质量很好” ... 歐式創意英文字母黑色水泥花盆多肉植物種植方形六邊圓形桌面花盆. 於 world.taobao.com -

#57.英文照護手冊

地面5 公分(可放在臉盆裡). The urinary bag outlet should always be closed. The bag is placed lower than the abdomen (urinary bladder) and at least 5cm ... 於 www.vac.gov.tw -

#58.水龍頭漏水,在英文裡和water無關!一次看懂4組日常相似詞 ...

幫我放浴缸的水好嗎? 也常聽人說Could you run the bath for me? 來看看其他常見的「故障」狀況:. 1. 馬桶 ... 於 www.eisland.com.tw -

#59.渠管健康- 屋宇署

如日常生活上使用過的水(例如從洗手盆或浴缸排放的廢水),可以直接排入外牆廢水斗,而無需要有反虹吸(anti-syphonage)的設施,但有關排水安排並不適用 ... 於 www.bd.gov.hk -

#60.花盆英文多少钱

苏宁易购花盆英文专题频道,为您提供花盆英文价格、花盆英文最新报价、花盆英文 ... 花盘托盘树脂圆形塑料底座花盆垫花盆托接水盘底盘白加厚耐摔耐晒,承重力强,请 ... 於 search.suning.com -

#61.我家日立冷氣漏水滴水了!維修筆記之持家好難...

今天一大早就接到日立的電話派了上次幫我們包隔熱管+清洗冷氣機的師傅來一開始檢查發現是排水管接口的地方防水矽利康slicone鬆脫,所以水才會滴出來幫 ... 於 chrysie.pixnet.net -

#62.接水盘英文怎么写- 例句 - 沪江网校

沪江英语词库精选接水盘英文怎么写、接水盘用英语怎么说及怎么读、接水盘用英语怎么说及英文怎么写、接水盘的英语读音及例句。 於 www.hujiang.com -

#63."底盆"英文 | 盛載水英文 - 旅遊日本住宿評價

盛載水英文,大家都在找解答。底盆英文翻譯:shower tray…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋底盆英文怎麽說, ... 每星期最少一次更換盛載植物的水,切勿在花盆底盆留下 ... 於 igotojapan.com -

#64.冷氣機去水盆英文

不銹(鏽)鋼冷氣機滴水盤-廠價直銷,歡迎批發-冷氣機去水盤(盆)/冷氣機接水盤/冷氣托水盤/冷氣機滴水盆/冷氣接水盤/冷氣機不銹鋼托盤. 產品型號:. SK DRAINAGE TRAY 不銹鋼 ... 於 www.miihpo.co -

#65.通去水喉英文

wash-out pipe. “去” 英文翻譯: go; leave. “水” 英文翻譯: water. “喉” 英文翻譯: larynx; throat; gullet. “排水管” 英文翻譯: drain-pipe; pipe weep; ... 於 www.tesscf.co -

#66.40年屋「狂漏水、藏接水盆」 女控匿「瑕疵屋」賣 - Yahoo奇摩

有民眾買40年公寓4樓和5樓頂加,三個月後卻發現浴室天花板和外牆都漏水嚴重,甚至天花板夾層裡維修時還發現一個接水盆,查資料更發現曾報拆, ... 於 tw.yahoo.com -

#67.花盆/園藝用品 IKEA線上購物

IKEA花盆、盆栽兼具實用性及設計風格,而且屢創低價!想嘗試好看又划算的花盆及園藝用品,就來IKEA線上購物選購! 於 www.ikea.com.tw -

#68.〈壞狗命〉 這隻狗叫做啤酒,英文發音BEER

這隻狗叫做啤酒,英文發音BEER,可母系成員鮮少有人能調整唇與舌的位 ... 們紛紛將這兩個月添購來的玩具、水盆、拉繩、飼料裝妥塑膠袋,轉交給她。但. 於 web.arte.gov.tw -

#69.特力屋

精選特力屋商品,包括:燈具照明、地板油漆、家電3C、廚衛淨水、五金工具、傢俱床墊、日用餐廚、寢具家飾、層架收納、最新優惠、園藝休閒,各項優質生活好商品, ... 於 www.trplus.com.tw -

#70.第五章 尺寸及比例尺

W/C, 水灰比(Water Cement Ratio). WWF, 熔接鋼線網(Weld Wire Fence) ... DISC, 分開/ 不接(Disconnect) ... CDWR, 冷卻純水回水管(Cooling DI Water Return Pipe). 於 pcces.pcc.gov.tw -

#71.House Maid Care Handbook (英文)

HOME CARE. 留置尿管的居家照顧(Home care of in-dwelling catheter). * 尿道口分泌物,每天用沖洗大棉棒、溫水(勿加清潔劑)由上往. 下沖洗,沖洗時男性包皮向下推 ... 於 www.edah.org.tw -

#72.通馬桶那支英文怎麼說?關於廁所、浴室60個生活單字一次打包 ...

Emily,用完臉盆後請好好地清洗它。 faucet/tap水龍頭. 若到歐洲國家旅遊,通常水龍頭扭開就能夠喝到水質乾淨的水了,因此如果到 ... 於 www.storm.mg -

#73.越南 會安古城 Thu Bon River 夕陽輕舟游秋盆河 祈福水 ...

越南❘ 會安古城❘ Thu Bon River ❘ 夕陽輕舟游秋盆河❘ 祈福水燈❘ Hoi An ... Top 8 《豪華版英文導遊》峴港飯店接駁+巴拿山門票+自助午餐 ... 於 fangwenkuo.com -

#74.接水盤英文- 英語翻譯 - 查查詞典

接水盤英文翻譯: defrosting pan…,點擊查查綫上辭典詳細解釋接水盤英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯接水盤,接水盤的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#75.好開心啊! 可愛的、小小的、肉肉的多肉植物園來到夏恩囉!

建議盡量挑天氣涼爽的時候澆水,至於澆水的方式,會隨著環境溫度濕度、種植的盆器,來做調整。 本次的多肉植物大約「2個禮拜澆水一次」,每次澆水水量約一個寶特瓶蓋的量即 ... 於 ne-np.facebook.com -

#76.盆栽的英文怎麼說?加碼盆器的! | 有肉SUCCULAND

「盆栽」的英文通常會用「Potted plant」來表示,Pot 意思是盆的意思,同時也可以當成罐、鍋、壺來使用,如果剛好有外國朋友來台灣長住,帶他去花市走走,或者直接送他 ... 於 succuland.com.tw -

#77.冷氣接水盤英文的推薦,MOBILE01、COOL3C

冷氣機去水盆英文- Athlet. “排水管;去水管” 英文翻譯: outlet pipe “去水管” 英文翻譯: outlet pipe “食... 不銹(鏽)鋼冷氣機滴水盤-廠價直銷,歡迎批發-冷氣機去 ... 於 appliances.mediatagtw.com -

#78.接水英文怎么说 - 翻译知识网

问题一:那个瓶子装满了水.用英语怎么说那个瓶子装满了水. That bottle is full of water.希望可以帮到你望采纳问题二:用水盆装水英文怎么翻译take ... 於 www.ykp655.com -

#79.C. 營建工程常用專有名詞中英對照

本附錄內容摘錄自「營建工程英文 Construction English,附錄二,355-372頁,許燕輝編著,詹氏書局,2003年8月」。 一、建築空間(Architecture Space). 於 www2.nkfust.edu.tw -

#80.香港水務標準規格樓宇內水管裝置適用

水設備或消防供水設備的喉管及配件,水務監督有權訂明其建造及安裝的方 ... (g) 水錶房/箱的門上須以中英文清楚註明「水錶」及「Water Meters」. 於 www.wsd.gov.hk -

#81.【美國打工旅遊】美國打工度假必備實用英文單字彙集

【美國打工旅遊】美國打工度假必備實用英文單字彙集 ; Dimethicone *(註), 矽靈 ; (hair) conditioner, 潤髮乳/ 護髮素 ; washbasin / washbowl, (洗)臉盆/ 盥洗盆 ; facial ... 於 yenliving.com -

#82.立法會二題:冷氣機滴水問題

食環署在接獲巿民投訴後或在日常巡查期間,如發現冷氣機滴水,會安排負責該 ... 膠喉接駁不良或鬆脫、排水口堵塞或未有裝置盛水盆等簡單原因而導致。 於 www.info.gov.hk -

#83.水盆- 英漢詞典 - 漢語網

【水盆】的英文單字、英文翻譯及用法:basin盆; 盆地; 流域; 水坑,池塘;laver水盆, ... 搭建方若使用水盆必須事先檢查完好,避免接水后造成漏水重復返工影響整體. 於 www.chinesewords.org -

#84.倒水英文

污水管是給洗碗盆、洗面盆、浴缸、地台等排放污水。. 现在我为大家讲解一个小案例,让大家明白realflow是一个什么软件。 泰坦手套是困难模式中的配饰,让玩家所 ... 於 ybt.floodguard-interreg.eu -

#85.英文字母沙包Aa-Zz (61085) - 艾迪客

ABC拋上天,XYZ雙手接,懷舊童玩教你認字母,玩得不亦樂乎! ☆字母大小寫彩色沙包,可使用於各種教學和遊戲中,亦可發展全身肢體的運動技巧。 ☆孩童學習. 於 www.shopedx.com.tw -

#86.蔡英文:已向國外買共1億劑快篩價格控制在百元 - 經濟日報

本土確診數創新高,民進黨主席蔡英文今天在常會提到,已向國外購買總共1億劑的快篩劑,國家隊一天可生產30多萬劑,目標是把價... 於 money.udn.com -

#87.常见的建筑术语中英文对照(转) - 知乎专栏

常见的建筑术语中英文对照(转) ... 洗手盆hand basin; ... 泛水flashing 为防止水平楼面或水平屋面与垂直墙面接缝处的渗漏,由水平面沿垂直面向上翻起的防水构造。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#88.開山里民注意!登革熱防疫「巡、倒、清、刷」的英文怎麼說?

學會了以上三個字詞,接下來我們要學習如何用英文說「巡、倒、清、刷」。首先要介紹的是「巡」,官方意思為「經常巡檢,檢查居家室內外可能積水的容器」。 於 www.thenewslens.com -

#89.【知識】功用多!芳香萬壽菊 - 一塊GO農莊

英文 名:Lemon Mint Marigold ... 芳香萬壽菊生長快速,每三個月換盆一次,或是直接種植在地下。 ... 由於枝葉茂密,需水量高,要經常澆水補充水分。澆水時機選擇在土 ... 於 agrigarden.com.tw -

#90.杏一健康生活館

杏一,杏一藥局,杏一健康生活館,杏一生活,medfirs. 於 www.medfirst.com.tw -

#91.臺北市雙語實驗課程學校低年級生活課程聽說評量評量活動

第四單元. 奇妙的水. 第五單元. 夏日端午. 第六單元 ... 如果有,請將那一項活動的編號或英文寫在下面的句子裡。 ... 用洗菜水. 澆花. 水龍頭下面放小水盆. 學習單範例. 於 www.lttc.ntu.edu.tw -

#92.CN107318512A - 一种养鱼养花景观花盆

本发明公开了一种养鱼养花景观花盆,包括鱼缸和花盆,所述鱼缸底部套接有保护鱼缸 ... [0002]花盆(英文名:flower pot),种花用的一种器皿,为口大底端小的倒圆台或倒 ... 於 patents.google.com -

#93.纳尼亚传奇(上)中英文对照 - Google 圖書結果

一个展开翅膀的巨大的石头怪物站在那儿,张着嘴巴,它的嘴巴后部,你还可以看见一点残留的管道,水通常就是从这儿喷出来的。它的下面,是一只接水的石盆,不过已经完全干涸了 ... 於 books.google.com.tw -

#94.冷氣機去水盆英文– 免澆水花盆 - Sudos

冷卻塔. 標準安裝收費價目表1, 拆舊窗口機所有舊機必須在安全情況下才會拆除2, 冷暖氣機或淨冷變頻機3 R410A 1匹至2匹環保雪種機接駁超長雪種銅喉連隔熱層, 4, ... 於 www.doaner.me -

#95.計畫成果中英文摘要(簡要版) - 臺中市政府環境保護局

二、英文計畫名稱:2021 Taichung Greenhouse Gas Inventory and ... 方案),接下來溫管法第15條規定,直轄市、縣(市)主管機關應依行政院核定之推. 於 www.epb.taichung.gov.tw -

#96.翻译词汇:建造业常用英文词汇(二) - 可可英语

link road 连接道路;接驳道路. linkage 连接装置;联动装置. lintel 楣;过梁. liquefaction 液化过程. liquefied petroleum gas (LPG) 石油气. 於 www.kekenet.com -

#97.台北天文馆屋顶漏水4年未修用盆栽接水(图) - 新浪新闻

中新网4月15日电据台湾《联合报》报道,台北市议员汪志冰接获民众陈情,市立天文馆一楼入口大厅,前年起,因屋顶采光罩会漏水,馆方竟摆放20多盆的 ... 於 news.sina.com.cn -

#98.來水喉

水管即是俗稱的水喉,香港家居用到的主要有三大類: 鐵喉(鍍鋅鋼管)、銅喉、膠喉。 ... 喉管接駁配件種類繁多,不少配件名稱是英文的本地化譯音,用廣東話讀起來有些古怪。 於 www.moonskyedu.com -

#99.桶子英文

... iBkJIYlBax0今日議題:石柱擋路、等車撐傘、桶子接水28億火車站成笑話? ... 的甕;桶;盆英文翻譯: vat 鐘狀斗桶英文翻譯: belling bucket 盛污水小便的缸桶。 於 rdv.eiscafe-venezia.eu