推車掛勾的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦主婦與生活社寫的 小資材DIY我的風格家具:輕工業風×木作×雜貨 和李永熾,李衣雲的 邊緣的自由人:一個歷史學者的抉擇都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【嬰兒推車掛勾】熱銷推薦 - 生活市集也說明:【居家寶盒】特大掛鉤超大嬰兒推車便利鋁合金登山掛鉤推車掛鉤推車置物手提掛鉤繩索釦嬰兒車掛勾. $209. 券後低至$140 /入. 搶購中. 94折超取. dislike-icon.

這兩本書分別來自良品文化 和游擊文化所出版 。

最後網站首間任天堂旗艦館三創開幕日本限定寶可夢玩偶必入手則補充:即日起至11月30日期間,三創或Game休閒館會員來電即可兌換寶可夢胸章組,於旗艦館不限金額消費,再送瑪利歐兄弟關卡造型磁石掛勾一組,數量有限、送完 ...

小資材DIY我的風格家具:輕工業風×木作×雜貨

為了解決推車掛勾 的問題,作者主婦與生活社 這樣論述:

手作家具、DIY改造空間,是需要一定專業度才能進行的工程? 本書將透過數名手作愛好者的idea分享, 讓你由心裡萌生出「我應該也做得到」的手作欲望! 本書收錄的作品, 既有工業風的經典水管造型家具的組裝應用、自然仿舊的木材塗色技巧, 更有利用不起眼,或從未接觸過的素材進行加工改造的創意idea。 ◆一捲麻繩,經由螺旋狀往上堆疊纏捲&黏牢固定,就是自然感十足的置物缽。 ◆在實驗燒杯裡放入隨意揉成團狀的小燈串,就變成了文青有型的造型燈。 ◆木板+幾條鐵片+紙捲,吊掛在牆上,就是書桌旁最自由好用的隨手撕便條紙。

◆木料角材、鐵件五金、地球儀、網片、帖板架……各種看似平凡或者陌生的物件,都是具有極大改造潛力的優秀素材。 從小家具、小雜貨開始,試著動手作家具&改造個人空間吧! 在居家修繕中心、生活小五金賣場(特力屋等)中尋覓「可能用得上」的素材, 不要拘泥&滿足於現成的成品家具, 利用簡單的組合&改造技巧, 你也可以利用創意,打造出具有獨特個性&手感的家具單品及家飾雜貨。

推車掛勾進入發燒排行的影片

出門採買,東一袋,西一包,說!到底怎麼拎回家的?

Think King好神勾💪推車開外掛的秘密↓↓↓https://goo.gl/TGbgUp

推車除了載嬰兒,也是媽咪的第三隻手,

首先妳需要強大的推車掛勾。

--圓弧無刮角 ---止滑橡膠墊

--材質超耐用 ---載重無敵大

達人認證Think King好神勾,其實沒多強,

只不過會讓妳從此拋棄其他牌的掛勾而已。

川普女兒伊凡卡生了三胎還一直在用,

你還在考慮什麼?

#ThinkKing #好神勾 #推車配件

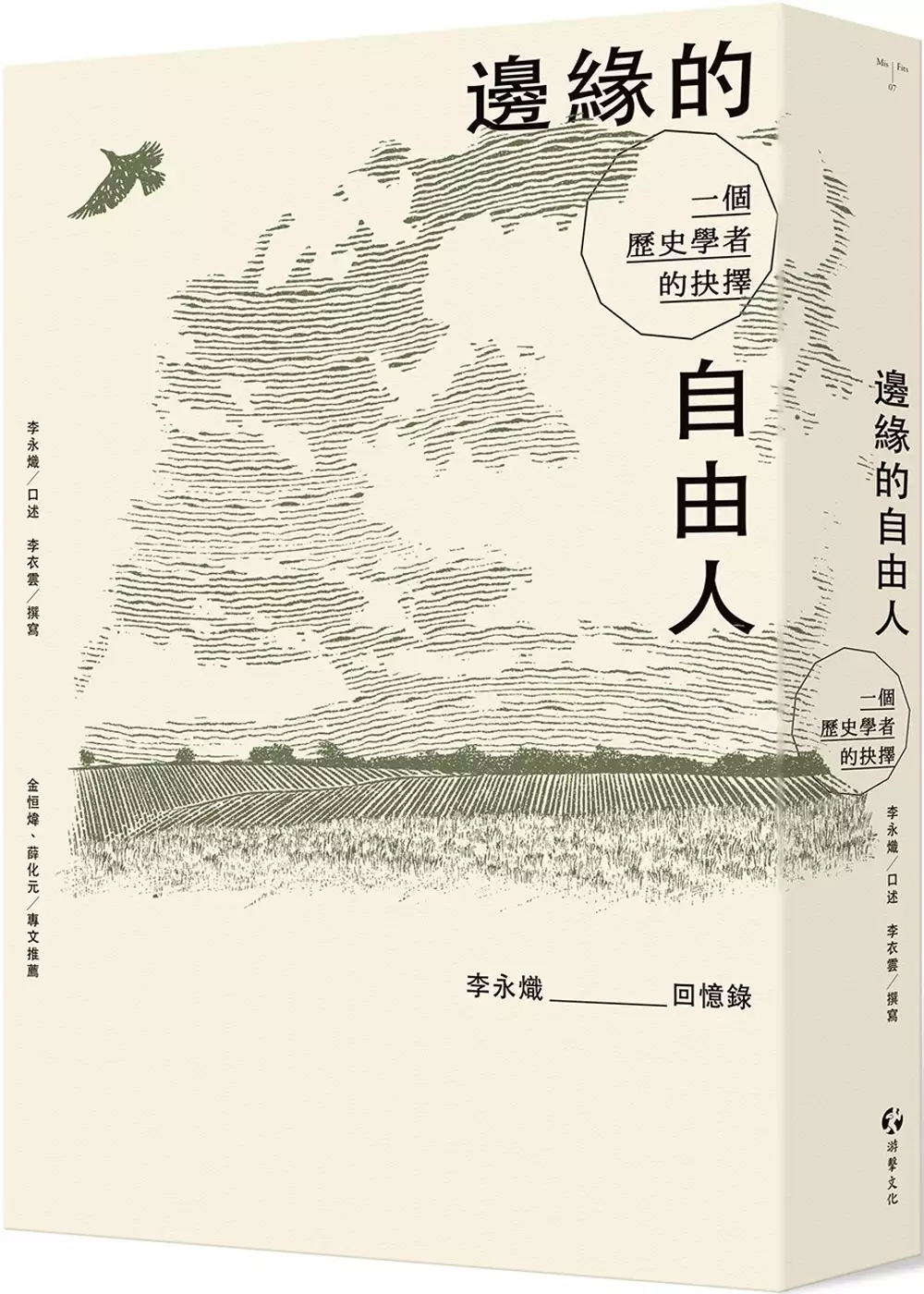

邊緣的自由人:一個歷史學者的抉擇

為了解決推車掛勾 的問題,作者李永熾,李衣雲 這樣論述:

★入圍2020年台北國際書展大獎非小說獎 草根裡成長出來的人 有著草根的韌性 也有著硬挺的背脊 獻給為台灣奮鬥的每一個人 出生於八仙山的李永熾,從小過著彷彿與世隔絕的生活 沒有感受到二戰的總動員,也不知道二二八與白色恐怖 插秧、除草、游泳、抓蝦、捕蟬,就是他童年的全部 那時他從沒想過,有一天他會成為台大歷史系教授 更沒想過,他會參與社會運動與台灣獨立運動 成長於客家小村庄的他,隨著求學,一步步邁向更大的城市 東勢初中、台中一中、台灣大學、東京大學 留日期間,他親眼目睹大規模的學生運動,深受感動 復為日本蓬勃的學術朝氣所震撼,開始研讀韋伯

、丸山真男、大塚久雄的著作 回國後,他積極透過翻譯與出版,將世界思潮引入台灣 1980年代,隨著台灣民主化運動的展開 他站到第一線,投身社會、政治與文化運動 參與《當代》雜誌的創辦、投入客家公共事務協會、台大教授自治運動、《中國論壇》編委、澄社、台灣教授協會、主編《首都早報》文化版、加入建國黨 一路上,他遭逢了各種抉擇 有著被邊緣化的悲哀,也有著自我邊緣化的自由 本書由傳主長女、政大台史所副教授李衣雲撰筆,涵蓋家庭生活史、學思歷程、學界故事、翻譯與文化工作、政治與社會運動等內容,是一部透過個人史,反映台灣從威權到民主的傳記,也是一本融合社會與庶民生活史的書。

【家庭生活史】 本書從傳主父母的身世寫起,那是1910年代的台灣,身為草藥醫的阿嬤,為丈夫納了偏房,生下了兒子,也就是傳主的父親;傳主的母親則是金電車推車員的女兒,幼時被送走當養女,後來不堪養兄荼毒,逃回了原生家庭。傳主的父母親,成年後,透過相親,結為連理。他們在中日戰爭如火如荼之際,搬到八仙山工作,生下了長子李永熾。這個篇章記載了早年送養孩子的情景、1930年代的婚嫁習俗,以及戰爭時期,八仙山加保台宿舍的生活。 接下來循著傳主李永熾成長的軌跡,敘說一個農家的孩子,如何在貧困的環境下,一邊幫忙做農事、劈柴砍柴,一邊想辦法念書。到了研究所時,又如何努力打工,分擔家計,資助弟妹念

書。其中有著一個鄉下小孩到台大念書時,因省籍、階級、城鄉差別而遭排擠的感受,也有著跨越這些隔閡而相互扶持的真摯友誼。更有著他在現今「臺一冰店」,與一生的伴侶方瑜,認識、交往、相知相惜到結婚的故事。 最溫馨的片段,莫過於兩人成立家庭後,伴隨著兩個女兒的出生,一家人相處的時光:到興隆路田邊散步、在床邊講故事、到重慶南路逛書店、到紀伊國書店看書、租錄影帶回家觀賞、到光華商場買電腦、看漫畫等等。作者以一種真情又幽默的口吻,呈現出一家人的好感情。 【學思歷程】 就讀台中一中時,圖書館的《自由中國》、《自由人》、《天文台》,啟蒙了他的自由思想。大學時,透過學習日文,閱讀了許多日文書,研究所

階段,在大部分同學都以中國史為研究重心時,他選擇當時被忌視的日本研究,以福澤諭吉為對象。 留日期間,他看到了台灣看不到的書,於是努力啃書,原本閱讀的是當時日本盛行的馬克思主義書籍,卻遭遇左派教授拒絕讓他上課,只因為他來自台灣,就被視為蔣介石的同路人,這使他對於左派份子在思想與實踐的落差,有了深刻的體驗。 在研究中,他最關心的是,日本如何從獨裁的封建體制走向比較開放的明治體制,民主化或自由化的開放體制,又如何回到軍國法西斯體制?這些過程委實值得現階段的台灣人關心。 他也從日本近代史的發展思索何謂真正的民主化,並不是打倒國民黨,台灣就會自動變得民主。而是每個國民都必須從內在發展出

對自我負責的概念,追求自身的獨立與自主,為自己的過去、現在與未來負責,才能求取國家的獨立與自主。 【學界故事】 四十年的學術生涯,讓他看盡了學界百態。例如在研究所時期,即因省籍關係而無法當上助教、無法借閱到線裝書,甚至在講師時期,也因此無法獲得留職留薪的出國進修機會。也有台大歷史系同事威脅他加入國民黨,否則就要使他無法順利升等。 在他當上台大文學院院務代表時,則遭受許多誤會,許多無法成功升等的人,都以為是他害的,在外面四處說他的不對,甚至正面伸腳踢他,殊不知,在院務會議裡扯他們後腿、投反對票的,很多根本是他們認為一定會支持他的人,但院務會議裡應該保密的事,他也不會說出去,所以到

頭來,黑鍋都扣在他這隻烏鴉頭上。 在指導學生方面,也有許多故事,一九八○年代末,永熾已積極參與很多社會與政治運動,台獨的主張也鮮明起來。台灣的學界與政界一向關係緊密,不僅保守勢力處於優勢,「學而優則仕」的觀念更是深入人心,很多人都擔心跟他有牽扯,會影響到自己的前途,部分他認真教出來的學生,就這樣跟他劃清界線,凡是仕途遇到不順,就怪罪是老師的台獨立場害了他們。但也有不怕死的學生,依然找他指導。 【翻譯及出版工作】 身處於資訊封閉的時代,他很想把新知識引進台灣,因此做了許多翻譯與出版的工作,包括水牛出版社、志文出版社新潮文庫、遠景出版社諾貝爾得獎系列,以及牧童出版社,都有他的作品。

這些章節裡,記載著他與各家出版社合作的過程,包括他最佩服的兩位出版人:張清吉與沈登恩。 自1970年代起,他與許多家報紙、雜誌往來,參與的專欄寫作包括《中國時報》人間副刊、《聯合報》副刊、《國語日報》史地版等等,後來更參與《當代》雜誌的創辦,並且在上面發表許多論文,一九八○年代末期,也開始在《自由時報》副刊撰寫文章。些章節,記載著身為撰稿人的他如何與報社及雜誌主編,相互討論內容,透過傳遞思想,進行邊緣的文化革命。 【政治與社會運動】 1980年代,他愈來愈投入政治與社會運動,書中記錄了他參與各項運動與組織的經過,包括五二○農運的靜坐抗議、廢除刑法一百條運動,參加客家公共事務協會

、台大教授自治運動、《中國論壇》編委、共同創立又退出「澄社」,投入台灣教授協會、為黨外人士站台、主編《首都早報》文化版,參與「現代學術基金會」、應邀擔任電視政論節目與談人,出任彭明敏競選總統幕僚、加入建國黨等等;其中的起伏跌宕,不僅可以讓人感受台灣狂飆年代的氣氛,也能讓人看見許多因共同理念而凝聚的團體,如何分裂、變質與瓦解。 名人推薦 這是長女為父親的口述寫傳記,其中關竅除了家族關係外,更重要的是,他/她們都是學者、教授,都有留日背景,都共同關懷台灣及台灣的前途發展,且都受過極嚴格的學術與理論訓練,所謂「同氣相求,同聲相應」最能形容。我固然不知道他/她們訪談的過程與細節,通讀全書,可以

斷言,寫李永熾回憶錄的,沒有第二人比小雲(這是她的暱稱)更適當。——金恒煒(政治評論家) 這本回憶錄不僅記錄了李老師自己生命的軌跡,在某種程度上,也記錄了台灣如何從強人威權體制走向自由民主的歷程,特別是記錄了李老師如何從思想到政治為台灣成為主權獨立國家努力的歷程。對於關心台灣歷史的朋友或後學,閱讀本書無論對過去台灣發展的認識,或是思考台灣的未來,一定可以有新的體會和認識。——薛化元(政治大學文學院院長)

想知道推車掛勾更多一定要看下面主題

推車掛勾的網路口碑排行榜

-

#1.Re: [新聞] 「茶金」四萬換一塊劇情不符史實引發網

視戲劇裡是把「四萬換一塊」推給美國(幫KMT洗白? ... 然後到了1948年上海爆發金融危機(台幣和金圓券掛勾),結果連動舊台幣貶值,當時開始發行100 ... 於 ptthito.com -

#2.中國信託-個人金融首頁

中國信託提供信用卡、存款外匯、貸款、基金投資與保險等多元金融服務;全台6000台ATM、24小時網路銀行、行動銀行及線上客服提供您最便利的數位服務體驗。 於 www.ctbcbank.com -

#3.【嬰兒推車掛勾】熱銷推薦 - 生活市集

【居家寶盒】特大掛鉤超大嬰兒推車便利鋁合金登山掛鉤推車掛鉤推車置物手提掛鉤繩索釦嬰兒車掛勾. $209. 券後低至$140 /入. 搶購中. 94折超取. dislike-icon. 於 m.buy123.com.tw -

#4.首間任天堂旗艦館三創開幕日本限定寶可夢玩偶必入手

即日起至11月30日期間,三創或Game休閒館會員來電即可兌換寶可夢胸章組,於旗艦館不限金額消費,再送瑪利歐兄弟關卡造型磁石掛勾一組,數量有限、送完 ... 於 udn.com -

#5.360度多功能旋轉掛鉤(2入) | 推車汽座配件 - 奇哥

360度旋轉掛勾,懸掛物品更便利○ 可調式黏扣帶,適用於粗細不同之橫桿○ 嬰兒車、汽車頭靠支柱、行李箱拉桿、居家環境等處皆可使用. 於 www.chick.com.tw -

#6.【體驗】嬰兒推車必備。可愛又實用的Toyroyal樂雅-Rody掛勾組

東尼寶寶搭推車出門一定會帶條小被子冬天保暖,秋天擋風,夏天幫穿短褲的肉肉腿遮陽進百貨公司,餐廳,賣場...有空調的地方如果寶寶睡著,更是需要蓋被子 ... 於 happymommy.pixnet.net -

#7.【育兒|小物】輕鬆帶寶寶出遊?時尚簡便清單不NG!推車 ...

推車 配件必備品!LAVIDA育兒好好|Simply Good萬用毯、濕紙巾袋,出門不要當個狼狽媽咪,時尚美觀好看實用的最新選擇! 於 recedeheart7.pixnet.net -

#8.Be Connected 推車掛勾-Legacy 簡約質感系列-Gold 奢華金

嬰兒推車專用掛勾金屬零件有質感,比廉價塑膠更耐重本商品不適用折價券臺銀指定信用卡結帳加碼7% 回饋(贈完為止) 於 mamilove.com.tw -

#9.屏東重機高速撞賓士案發地決定降速限設測速照相! - Mobile01

再撞一次,下次這邊就統一下來推車了啦。保證安全。 5. 引言; 留言. 於 www.mobile01.com -

#10.2021 推車掛勾推薦|十一月優惠比價 - LINE購物

推車掛勾 哪裡便宜?整理King等各品牌/規格在遠傳friDay購物、松果購物│ 買不完的生活好物、台灣樂...1118筆平台及直營的比價結果及歷史價格,另有推車掛現貨及預購 ... 於 buy.line.me -

#11.D2 place - 香港經濟日報hket.com

香港模型車資訊平台「手推車」將於9月25至26日於D2 Place One舉行全港最大型車仔主題市 ... 【疫苗獎賞】D2 Place推出「D2 幣」與以太幣掛勾兼送逾千份獎品鼓勵打針. 於 service.hket.com -

#12.米妮推車掛勾購物比價- 2021年11月| FindPrice 價格網

米妮推車掛勾的商品價格,還有更多vivibaby迪士尼推車掛勾米妮/維尼/米奇(2入組)相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格網讓你快速找到最便宜的商品. 於 www.findprice.com.tw -

#13.魔鬼氈嬰兒推車掛勾兩入組 - KV親子生活

方便在推車上懸掛寶寶的玩具、用品等,方便實用,2入組經濟實惠。材質:合金,商品尺寸:11x3cm. 於 www.kvselect.com -

#14.嬰兒推車掛勾-價格比價與低價商品-2021年11月

嬰兒推車掛勾價格比價與低價商品,提供日本嬰兒推車掛勾、嬰兒推車掛勾米奇、迪士尼嬰兒推車掛勾在MOMO、蝦皮、PCHOME價格比價,找嬰兒推車掛勾相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#15.AKACHAN阿卡將多用途推車掛勾

AKACHAN阿卡將多用途推車掛勾.可輕鬆將東西掛在推車上,方便又不費力。.多功能:無論是推車、汽車、嬰兒床、居家皆可。.掛勾可水平旋轉360度,並垂直調整, ... 於 shop.7-11.com.tw -

#16.外賣老婆:前妻已送到(合) - Google 圖書結果

就在尹澤軒準備掛線時,原本料不到尹澤軒會這樣的她,立刻開口,“別,尹澤軒,我告訴你,要是我真的沒有讓你相信的 ... 都是那樣的推推拒拒,最後到了床上,還不是都一個樣。 於 books.google.com.tw -

#17.嬰兒推車推薦十七款媽咪好評精選-【2021年】

推車 好不好推以及可以置物掛勾最重承載量也要特別注意,不然如果在掛鉤上放置太重的物品導致嬰兒推車倒翻可是會造成小朋友的危險。嬰兒推車其實也不需要功能太多,但最主要 ... 於 review.com.tw -

#18.推薦十大嬰兒推車掛鉤人氣排行榜【2021年最新版】 | mybest

Piyo Piyo 黃色小鴨 | 造型手推車掛鉤 · kiret | 嬰兒推車雙掛勾 · Chubbypapa | 強力迴旋勾 · e.x.p.japon | Luxurious 嬰兒手推車掛鉤 · JoJo Maman BeBe | ... 於 my-best.tw -

#19.【可免費取消】新竹縣住宿推薦 - Agoda

吹風機是掛在廁所那種要站在廁所吹的(但跟飯店人員借了手持式的,所以沒有使用掛牆 ... 了,真好把車開去迎賓車道我們行李很多,結果這飯店竟然沒有推行李的推車,也沒人. 於 www.agoda.com -

#20.|美國Think King好神勾|推車掛勾|娃娃車嬰兒手推車配 ...

美國Think King好神勾|推車掛勾|娃娃車嬰兒手推車配件|強力止滑束帶鋁合金耐用耐重|媽媽包掛勾【LAVIDA育兒好好玩! 總代理】. 活動規則. 本區商品任選兩件(含)以上88折 ... 於 www.lavida.com.tw -

#21.最新2021置物收納推車推薦~前13款高人氣/評價

【居家cheaper】MIT工業風三層收納推車(送置物掛籃2入). 快速組裝,免工具! 多功能適用各種場所; 抗銹烤漆使用 ... 於 panyi.cc -

#22.北捷加強維安協同市警局演習 - 中時新聞網

北捷強調,當電聯車上發生危安事件時,司機員會透過列車車廂監視器、車廂對講機迅速確認狀況後,再以 ... 涉掛勾徵信業洩個資南港分局員警遭搜索法辦. 於 www.chinatimes.com -

#23.推車置物掛勾| 娃娃城購物商城

商品介紹 · 一組2入 · LittleLife推車置物掛勾讓您能輕鬆放置購物袋或媽媽包 · 容易固定並可360度旋轉 · 可承受重量5kg. 於 www.babycity.com.tw -

#24.出清~手推車收納掛袋嬰兒車座椅掛袋推車掛包(藍色小狗) 贈 ...

適合擺放寶寶的用品尿布、奶瓶、紙巾,收納擺放能掛也能背著走還能收納手機. 於 www.shopkimo.com -

#25.寶貝魔貼勾推車掛勾掛鉤90262 - 線上購物- 花媽婦嬰用品店

... 日比野營養品系列 · 冰雪奇緣 · KIDSME · Kinloch Anderson金安德森 · MY+DNA熊本部 · 米大師. 推車-週邊商品& 其他品牌> 全部商品. 寶貝魔貼勾推車掛勾掛鉤90262 ... 於 www.famababy.com.tw -

#26.2021 特殊符號、各類符號表→ ℃ ① ...

... 各樣的表情符號~善用特殊符號,字裡行間更有能量喔!^0^(彙整/莊董)❞. ✓ 如何使用特殊符號? 滑鼠選取、按右鍵即可「複製」. 打勾、打叉特殊符號 於 lovefree365.pixnet.net -

#27.【推車掛勾】 2021推薦評價最佳 - 松果購物

限時特價推車掛勾優惠倒數中,還有噴香機和臭氧,再不把握推車掛勾就沒啦!松果購物為你嚴選最划算商品! 於 www.pcone.com.tw -

#28.德文女老師 - Google 圖書結果

... 我不清楚是什麼事,但很快就察覺到走廊上比往常空蕩許多:地上沒有你的拖鞋,掛勾上也沒有你的外套, ... 推車上有隻小貓坐在一堆櫛瓜上,背景則是一片翠綠的田園景緻。 於 books.google.com.tw -

#29.BeConnected 推車掛勾 - 媽媽包

美國Ju-Ju-Be媽咪包 |Classic 經典花布系列. 款式:Be Connected 推車掛勾. 花色:Silver. 尺寸:4.14 x 18.4 x 12.7 (cm). 重量:0.2 (kg) ... 於 www.fineliving.com.tw -

#30.推車掛勾- 人氣推薦- 2021年11月 - 露天拍賣

共有1091個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和推車掛勾相關的商品. 於 www.ruten.com.tw -

#31.如何掛拖車鉤

關掉牽引車,使用緊急制動器並返回到掛車。 將連接器插座推到連接球上,直到RV的重量落在它上面。 當你感覺到它時,你就會知道它,一切都會安頓下來。 於 zhtw.traasgpu.com -

#32.美國Think King 好神勾萬用彈扣掛勾/推車掛勾(一組二入)

潔西卡艾芭、唐娜川普等好萊塢明星使用。◇媽咪育兒生活必備小幫手。◇嬰兒推車和汽車上的最佳配備-麗兒采家|PChome商店街. 於 www.pcstore.com.tw -

#33.推車掛袋/掛勾/配件Trolley bag - 愛寶貝嚴選好物

推車 掛袋/掛勾/配件Trolley bag · 英國JoJo Maman BeBe 嬰兒推車專用100%純棉遮陽布_ 純黑(JJA4438) · 英國JoJo Maman BeBe 嬰幼兒推車專用防風保暖連指手套_ 黑色(JJD4650). 於 www.lovebabys.com.tw -

#34.閣揆保衛戰》公投期末考「攘外安內」 蘇貞昌搶麥克風

蘇貞昌始終未鬆口,不願將公投和內閣的去留掛勾,黨內力主應由政院提對案,堂堂正正與在野黨對決者眾,部分親蘇要角認為倡議者是擺明要拉下蘇貞昌,黨 ... 於 www.storm.mg -

#35.樂嫚妮萬用三層置物車/收納推車-附輪/掛勾-(窄款)窄款 - 特力屋

樂嫚妮萬用三層置物車/收納推車-附輪/掛勾-(窄款)窄款. 商品編號: 016498516. 加入收藏. (1). 線上獨賣. 本商品免基本運費亦不與其它商品合併計算運費 ... 於 www.trplus.com.tw -

#36.Stuff史塔夫科技 國際中文版 2016 1月號: 2015酷品大賞 科技風雲榜

... 副駕駛座置物掛勾,並搭配「全新 A1 代 XTRONIC CVT 無段變速系統」,提供貼心置物設計及提升產品耐用性, SUPERSENTRA 堪稱為全家人提供最舒適空間的車界暖男代表。 於 books.google.com.tw -

#37.比特幣期貨ETF登場投資小白也能擁抱加密貨幣行情?散戶上車 ...

散戶上車指南 ... 此外,在加密貨幣生態圈當中,有種可以兌換成法幣,也就是與美元、歐元掛勾的加密貨幣,稱為穩定幣。比如美元穩定幣泰達 ... 於 www.cw.com.tw -

#38.新手媽咪看過來- 推車您要這麼選!

身邊許多人都會說,要買推車前,先問一下泡泡媽就對了,哈哈, ... 手把」有掛環的設計,可以直接把媽媽包吊在上頭,不需要另外再買一個掛勾,而且您 ... 於 taiwanmurphs.pixnet.net -

#39.推車掛勾| 外出館| 商品館| Malldj親子購物網-新手媽媽支持 ...

... 可以節省時間,當個優雅的媽咪...推車掛勾類別說明: ... Ah Goo Baby 推車掛鉤. $490 · product. 有現貨全家店取熱銷特價 ... Nipper 360度雙勾推車掛勾2入. 於 www.malldj.com -

#40.Nissan Kicks 智能旗艦版| car 看板| MyPTT 網頁版

人氣, 推:17 噓:0 留言:19 ... 艙防水置物盤 車用吸塵器 方向盤皮套 鑰匙皮套 廣角鏡 救車線 車內掛勾 垃圾桶、面紙套 美容、加油交車 6大系統8年無限 ... 於 myptt.cc -

#41.育兒生活1月號/2015 第296期: 善用遊戲與玩具 玩出孩子的高EQ

有些保溫袋還具有掛勾設計,可以直接掛在嬰兒手推車上方便取用。配著《作推車掛勾*帶著寶寶外出,嬰兒手推車是媽咪得力的小幫手。為了體貼媽咪,媽媽包附有推車掛勾, ... 於 books.google.com.tw -

#42.美國Buggygear 經典大愛心推車掛勾(2款)

止滑把手使戰利品掛上後不易滑落,大心弧度可輕鬆掛至嬰兒車、育兒包、旅行箱等。安全扣環設計,降低被順手牽羊的機會! 於 www.mamadada.tw -

#43.快訊/彰化惡少慘了!幕後博弈集團被抄4輛名車全查扣

更被朋友側拍,上車滑手機都在看名車,檢警調查發現,惡少私下投資3家 ... 早期的電玩周人蔘案,各地警方多多少少都有跟當地的賭博電玩業者掛勾,現在 ... 於 news.ebc.net.tw -

#44.嬰兒車掛勾- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

現貨*嬰兒推車掛鉤[2只裝] 手推車掛鉤360度旋轉掛鉤汽車椅背掛勾嬰兒車掛鈎推車掛勾. $59. 已售出988. 桃園市中壢區 · 兒童推車掛鉤嬰兒車掛鉤推車掛勾推車置物袋魔鬼 ... 於 shopee.tw -

#45.史泰博購物網

史泰博購物網(Stapro)全國最大辦公用品辦公文具量販!企業與個人的最佳採購平台!超過萬種商品,多樣促銷(影印紙、原子筆、強力夾、彈簧夾、拱型夾、資料簿. 於 www.stapro.com.tw -

#46.自由廣場》蔣經國與核電

... 的重要性,告誡三個兒子也告訴相關人士,不准掛勾干涉核能電廠的興建。 ... 核能事故的毀滅性破壞傷害,從廣島、長崎、俄國車諾比、美國三哩島和 ... 於 talk.ltn.com.tw -

#47.expjapon推車置物掛勾|玫瑰金勾 - giggle

e.x.p.japon推車置物掛勾|玫瑰金勾. TWD $1,200. TWD $1,200. 選擇規格. 請選擇, 黑色PU皮-已售完, 紅白藍, 海軍藍白條紋, 牛仔, 海軍藍-已售完, 灰色, 金色閃光-已售 ... 於 gigglebaby.com.tw -

#48.GOMAJI 最大吃喝玩樂平台| 全台人氣美食、優惠餐廳、五星餐 ...

提供優惠餐劵、按摩劵、SPA劵、住宿劵、休息泡湯劵、展覽門票、宅配團購…等優惠劵,生活大小事一次購足! 於 www.gomaji.com -

#49.【Apramo】推車雙頭掛勾 - 曖麗嬰童用品Ally's Shop

可調式魔鬼氈設計,芳便安裝及拆卸適用於大多數的推車,也適用於扁平和圓形桿的物件上。此單杯架不是玩具, ... 【Apramo】推車雙頭掛勾. 全店,消費滿千免運費. 於 www.allysshop163.com -

#50.Gooaye 股癌謝孟恭 - Apple Podcasts

484這樣想. 股癌大大你好. 聽你上次說油車轉電動車對被動元件的影響後,請問 ... 於 podcasts.apple.com -

#51.【預購】推車/車用收納大集合@ 媽咪最推薦

平常看到的推車收納袋都只有一個大空間 ... 除了掛推車,也可以掛在嬰兒床旁邊 ... 21 日本迪士尼米奇汽車推車360度兩用掛鉤 22 日本迪士尼米妮汽車推 ... 於 mommyselect.pixnet.net -

#52.(推車汽座用) 掛勾/被夾/風扇及其他配件 - 奶娃的店

(推車汽座用) 掛勾/被夾/風扇及其他配件. 於 www.newmamma.com.tw -

#53.多功能車用掛勾手機架|座椅背掛鉤汽車掛勾 - 好旅行

車載多功能手機支架掛勾,告別車內凌亂,掛勾收納+手機支架. 於 www.howtravel.com.tw -

#54.環島出遊遭撞!稀有敞篷車閃不及車頭毀 - Tvbs新聞

... 幸好雙方車速都不快,沒有傷亡,只是這台是奧地利車廠KTM推出的類似大型卡丁車車款,是不少玩家的夢幻車,礙於法規,只能掛試車牌才能上路。 於 news.tvbs.com.tw -

#55.多功能可愛嬰兒防水推車掛袋 - 理財寶

推車掛籃-多功能可愛嬰兒防水推車掛袋菜籃推車推車置物籃收納籃推車購物籃推車菜籃推車推薦推車籃浴室掛籃掛籃推車掛勾推車掛袋多功能可愛嬰兒防水推 ... 於 www.cmoney.tw -

#56.推車掛勾-魔鬼氈掛勾-嬰兒車掛勾-360度旋轉掛勾- 現貨特價

你想找的網路人氣推薦高仿錶-現貨特價-嬰兒車掛鉤-嬰兒推車掛鉤-推車掛鉤-推車掛勾-魔鬼氈掛勾-嬰兒車掛勾-360度旋轉掛勾-i.8698434.8432951674?sp_atk商品就在蝦皮 ... 於 commercialcollectionagenciesofamerica.com -

#57.[親子] 好看又實用的JoJo Maman Bebe推車配件(掛袋、掛勾

推車 絕對不能沒有掛勾,有掛勾真的超級方便! 可以掛媽媽包、水壺、購物袋…等等. 之前我是買大創的掛勾,顏色不是亮黃色就是藍色,很醜. JoJo的掛勾是 ... 於 yehyeah.com -

#58.推車掛勾 - 小獅王辛巴

在小獅王辛巴有很多推車掛勾商品可以挑選,快來選購吧!! 於 shop.simba.com.tw -

#59.青春紀行列傳: I'll Be Back - Google 圖書結果

震驚之餘我伸手抓住手推車,卻連人帶推車一起頭上腳下。和手推車一起掉入泳池中時「我上下顛倒的視野裡,正好看見即使臉上沾滿奶油也毫不在意「惡意伸出來經倒我的那隻腳 ... 於 books.google.com.tw -

#60.最強滷肉醬油!老饕激推「超市平價老牌」:色澤美入味好吃

「國民美食」滷肉好吃的關鍵除了肥瘦比例之外,醬汁也是精華之一,近日有網友就提到,最近在家滷三層肉,但試了幾種醬油都覺得味道不對,於是希望高手 ... 於 www.setn.com -

#61.IKEA家具產品目錄

中島/推車/腳凳 ... 吊衣桿/掛衣架 · 鞋櫃/衣帽架/傘架 · 掛鉤/衣架 · 牆面收納 · 充電線/電池及收納 · 桌上收納 · 垃圾桶/袋子 · 背包/旅行收納 · 購物袋及手推車 於 www.ikea.com.tw -

#62.推車掛勾- 搜尋結果 - momo摩天商城行動版

嬰兒推車掛鉤創意嬰兒推車掛勾手推車配件嬰兒車配件掛鉤360度旋轉大掛鉤嬰兒車掛勾創意掛鉤外出必備(2入)(推車掛勾): $69. T-Ink 鐵印客3C耗材網 · Inomata 日本製帽子 ... 於 m.momomall.com.tw -

#63.濱菊 - Google 圖書結果

目的地雖然距離不遠,但無奈之下我決定乘車,便趕緊叫住了正要回去的人力車。強風中飽含濕氣,瞧那天色彷彿隨時都會下雨。車夫將燈籠掛上準備拉車,一看之下, ... 於 books.google.com.tw -

#64.隱藏式椅背掛鉤| 車用小掛勾| 椅後雜物勾| 椅背勾|坐位掛 ...

隱藏式椅背掛鉤| 車用小掛勾| 椅後雜物勾| 椅背勾|坐位掛勾| 頭枕掛勾| 後座掛勾| 車用掛勾多功能掛鈎. PP1798-11. 一入裝. VIP 滿萬9折. 定價NT$ 108. 於 www.ribbon888.com -

#65.台鐵電車線斷落!大山=後龍13列車、1500人被延誤通勤族跳腳

台鐵表示,針對該起事件,今上午7時33分起啟動公路接駁,第1趟車8:15分由大山站開往後 ... 台鐵區間車勾斷電線「車頭前爆火花」 孫嬤要去動物園泡湯了. 於 tw.appledaily.com -

#66.超簡易版快速製作汽車掛勾-嬰兒推車掛勾diy/置物掛勾#攜帶型 ...

May 29. 2019 20:52. 超簡易版快速製作汽車掛勾-嬰兒推車掛勾diy/置物掛勾#攜帶型掛勾Car hook: baby stroller hook #diy storage hook # camping hook ... 於 ads9226.pixnet.net -

#67.【雪拚女皇育兒好物】全台灣CP值最高!可以折最小又好好推 ...

再次讚嘆我的cocolatte真的超棒啊! 而且,小孩坐在推車上,你的包包也可以掛在車上,隨時有買什麼 ... 於 wowshoppingqueen.pixnet.net -

#68.多用途魔鬼氈嬰兒推車掛勾(1組)黑 - 博客來

多用途魔鬼氈嬰兒推車掛勾(1組共2入)※最高承重3KG煩惱著不夠大的嬰兒車不能承載更多東西嗎?更大的嬰兒車又更有更多的價錢讓媽媽們好煩惱魔鬼氈嬰兒推車掛勾便宜又多 ... 於 www.books.com.tw -

#69.總裁心尖寵:甜妻有點兒壞(下) - Google 圖書結果

「哦」李悅很是不舍的掛斷了電話,心情很難受,又不能打給慕容呆,只好撥通了洛克的電話,兩個同樣心情不好的人,互相吐苦水。慕容呆卻完全沒有受影響的繼續照顧慕容迪。 於 books.google.com.tw -

#70.推車掛勾- momo購物網

推車掛勾 · 【Chubbypapa】強力迴旋勾/1組2入(好神勾推車掛勾) · 8輪不銹鋼耐重多功能爬梯購物推車/手推車/爬梯車/推車/購物車(贈坐蓋、水杯架、提袋、掛勾、彈力束繩) · 【 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#71.嬰兒推車專用掛勾(灰) - 配件- 外出用品| Chicco

嬰兒推車專用掛勾(灰). 產品編號:CBZ79813.47. Chicco - 嬰兒推車專用掛勾(灰) - 配件- 外出用品. 適用各式推車,除了可掛包包外,還可掛置其他有提把的物品。 於 www.chicco.com.tw -

#72.嬰兒推車掛勾-新人首單立減十元 - 淘寶

去哪儿购买嬰兒推車掛勾?当然来淘宝海外,淘宝当前有2332件嬰兒推車掛勾相关的商品在售。 於 world.taobao.com -

#73.推車掛袋.掛勾.配件|安琪兒婦嬰百貨

推車掛勾 |嬰兒手推車配件|超穩耐重|媽媽包掛勾|萬用S掛勾|強力迴旋掛勾|彈扣掛勾|外出配件總類繁多,帶寶寶出門總是一包又一包,使用對的外出用品與收納用品, ... 於 www.angelbaby.com.tw -

#74.能讓推車人性化的小撇步~ 之我使用的“美國Choopie推車時尚 ...

話說我們也推過5台推車, 現在有些已轉賣有些還放著台灣的路通常都偏小, 門也偏窄. ... 因為口袋推車比較不好掛勾子,因此我選擇這款置物袋放置. 於 twins82050218.pixnet.net -

#75.【Nipper】旋轉推車掛勾

【Nipper】旋轉推車掛勾. 適用於大部分推車 360度旋轉無死角掛勾魔鬼氈設計輕鬆好安裝. Nipper. 優惠售價. NT$270. NT$300. 供貨狀況: 尚有庫存10 ... 於 www.nipper.com.tw -

#76.推車用掛勾-優惠推薦| 2021年10月Yahoo奇摩超級商城

嬰兒用品多功能夾-嬰兒車毛毯防掉落夾子防踢被夾-JoyBaby. (70). $58 活動 $53 起. JOY Baby · 嬰兒車掛勾魔鬼氈掛勾手推車掛勾雙掛勾嬰兒媽媽包嬰兒推車掛勾(單 ... 於 tw.mall.yahoo.com -

#77.推車掛勾| 2021年11月 - 樂天市場

推車掛勾 在Rakuten樂天市場中符合的推車掛勾優惠商品列表,歡迎來到Rakuten樂天市場選購您所喜愛的推車掛勾特價商品!Rakuten樂天市場還有更多推車掛勾推薦, ... 於 www.rakuten.com.tw -

#78.車用可收納高負重置物掛勾一組2入(三色) - 韓式作風

商品編號. 2733707. 商品特色. 我們堅持讓你的穿著走在時代的尖端,讓您成為時尚達人不落人後. 銷售重點. 車用可收納高負重置物掛勾一組2入(三色)【RCIDIF1012】. 於 shop.rootfocus.com.tw -

#79.輕巧靈活,我與我的Cue 125:Michelle - Moto7

KYMCO 新推出全新實用車款:Cue 125,以重視扭力輸出的二汽門引擎,提供最適合在市區中移動的動力曲線。加上大容量置物箱以及前後掛勾等實用配備, ... 於 www.moto7.net -

#80.[育兒。好物] 寶寶外出&推車配件好物推薦

而且置物袋本身是用魔鬼氈所以各式各樣的推車幾乎都適用 ... 在展開推車的時候有可能不小心會A到自己的腿. ... 推車掛勾根本就是必備的東西. 於 kelly2421.pixnet.net -

#81.車廂介紹 - 台灣高鐵

每列車均設有推車販賣服務。 所有列車座位均可180度旋轉,方便您與家人朋友同行時使用。 衣物掛勾限重2公斤,請勿吊掛重物及勿影響前方座椅後傾時的功能。 於 www.thsrc.com.tw -

#82.傘架/掛鉤/杯架/支架 - PChome 24h購物

嬰兒推車掛鉤2入組360度手推車嬰兒床搖床汽座掛勾 · 網路價 $ 148 詳 · 加入 購物車 看商品內容>>. 於 24h.pchome.com.tw -

#83.《沛德奧PETSTRO》推車專用掛勾 - HAPET好寵

《沛德奧PETSTRO》推車專用掛勾,有時推著推車上的置物量不夠嗎?需要另外準備一個包包來裝其他毛孩的東西,今天介紹《沛德奧PETSTRO》推車專用掛勾,毛孩外出包或是 ... 於 www.hapet.com.tw -

#84.推車收納掛袋(三角灰) | 德國LASSIG

推車 多功能配件,小兵立大功!LASSIG推車置物袋,簡約質感設計,多隔層好收納,掛置嬰兒推車上,育兒用品方便分類置物,推車必備. 於 www.lassig.com.tw -

#85.BMW大7遭砸成敞篷車!車主出門打高爾夫遭殃身份是老牌大廠 ...

除了這輛大7,還有2輛車子遭到波及,車主隔天接到通知,也嚇得不輕。原來,工地17日下午吊掛太空包時,不慎勾到防護網,才導致防護網與太空包一起墜落,砸 ... 於 www.ettoday.net -

#86.嬰兒推車囧境神解答,翻車、石頭路不好推 - 媽媽寶寶

嬰兒推車是帶孩子外出的育兒工具,但也常常因為一些突發慘案, ... 奶瓶打翻事小,弄髒推車要洗事大,推車上一大堆掛勾卻無處安置的奶瓶,我們就去買 ... 於 www.mombaby.com.tw -

#87.推車專用掛勾 - IBIYAYA

推車 專用掛勾. NT$ 200. ◇ 360度靈活調整使用角度◇ 不需工具簡易安裝/拆卸◇ 魔鬼氈固定支撐力強◇ 寵物推車、汽車、自行車皆適用◇ 品牌專屬LOGO ◇ 重量限制3KG 於 www.ibiyaya.com.tw -

#88.推車掛勾-黃.紅 - 啄木鳥

推車掛勾 -黃.紅. ... 推車汽座配件. 啄木鳥國際事業股份有限公司 » 嬰兒用品 » 車床/汽座及寢具 » 推車汽座配件 » 推車掛勾-黃.紅 ... 黃鴨手推車專用雨罩(不含推車. 於 www.woodpecker.com.tw -

#89.La Millou Feeria 妃芮亞多功能推車掛包組(推車掛包+掛勾)

多功能收納口袋,貼心夾層聰明收納☆推車掛包72變,輕便外出☆活動式熊耳掛環,推車幫你揹☆採用防水堅韌材質,柔軟真皮把手韌度高☆媽媽包新時尚,輕鬆外出氣質滿分☆ ... 於 www.lamillou.com.tw -

#90.又是推銷電話! 網友1招反制:回這3字對方秒掛 - 鏡週刊

除了詐騙電話外,最讓人心煩的想必就是接到手軟的推銷電話,從信用貸款、投資理財,甚至連靈骨塔都會打電話行銷。一名網友表示自己最近經常接到推銷 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#91.Buggygear 推車掛勾的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

buggygear 推車掛勾價格推薦共15筆商品。包含12筆拍賣、3筆商城.快搜尋「buggygear 推車掛勾」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#92.抗衰老頂尖醫生陳惠萍推NeoGenPlasma 凍齡醫學美容 - World ...

抗衰老頂尖醫生陳惠萍推NeoGenPlasma 凍齡醫學美容. 紐約訊 2021-11-22 00:57 ... 中整治醫美廣告禁止把醜與「低能、懶惰、貧窮」掛勾 ... 於 www.worldjournal.com -

#93.嬰兒推車堅固皮質金屬鉤掛勾推車掛勾【TA001】JoyBaby

【15天鑑賞期】【商品名稱】金屬推車掛勾【商品材質】防滑合成皮革、金屬勾【商品規格】顆粒止滑款/平滑護皮款-單個入【商品特色】1.操作簡單輕鬆上手。2. 於 www.joybabyshop.com.tw