方格子抽成的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王姿婷,莊晛英寫的 來自土地的夢想事業:台灣食文化品牌創業紀錄 可以從中找到所需的評價。

另外網站努ō o也說明:華文創作者第一站:方格子與其他平台比較| 方格子vocus — vocus ... 作為一個同時經營作者端與讀者端的雙邊平台,方格子營運開銷多來自付費訂閱抽成,這是當方格子堅持 ...

國立彰化師範大學 會計學系 陳雅玲所指導 賴樵萩的 以經營模式、成本結構、經營績效三個角度探討虛實整合店家通路之差異 (2013),提出方格子抽成關鍵因素是什麼,來自於電子商務、虛實整合、經營模式、成本結構、經營績效、人格特質、創業動機。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 藝術與文化政策管理研究所 林榮泰所指導 張書維的 創意市集商品之行銷通路發展研究 (2009),提出因為有 文化創意商品、創意市集、創意品牌、行銷通路的重點而找出了 方格子抽成的解答。

最後網站方格子vocus 格友俱樂部則補充:這裡是方格子格友與華文優質內容的產地,並開放給所有熱愛方格子的作者與讀者。為維護社團品質,請各位嚴格遵守以下基本原則: 1. 社團只能張貼發佈於方格子平台的文章 ...

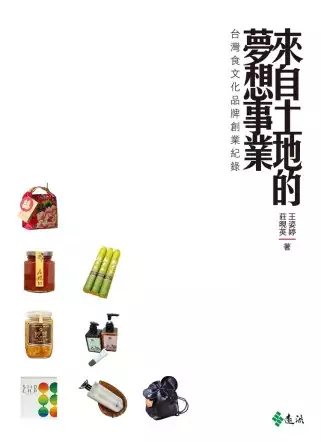

來自土地的夢想事業:台灣食文化品牌創業紀錄

為了解決方格子抽成 的問題,作者王姿婷,莊晛英 這樣論述:

本書以「在地食材精緻呈現」為主題,介紹八個台灣在地創新案例,從商業發展的起始、創業者運用的創新行銷方式、創業者對既有產業產生的影響與轉型,以及創業者對於土地的情感與回饋,觀察並探析這些個案品牌持續創造價值的創新歷程與脈絡。八個精彩動人的在地品牌故事,透過創業者與眾不同的行為模式與思考精髓,傳達了台灣豐富的文化底蘊和在地價值。

以經營模式、成本結構、經營績效三個角度探討虛實整合店家通路之差異

為了解決方格子抽成 的問題,作者賴樵萩 這樣論述:

迎接網路的新世紀,電子商務也進化到3.0時代,許多傳統零售業紛紛自實體通路走出來,進入虛擬通路,成功轉型為虛實整合模式。在多元通路下,虛實整合店家的經營模式、成本結構、與經營績效會隨著通路的型態而有所差異,且店家的人格特質與背景,會深深影響其此次創業的動機,因此,深入探究這些議題,為本研究的重點所在。本研究以擁有實體通路與虛擬通路的店家作為研究對象,與以往自消費者角度出發不同。為了研究經營層面,本研究採用質性研究方法,藉由與虛實整合店家的訪談,取得相關必要的資料,並進行分析以獲得結論,及發展命題。本研究的結果發現:(一)店家的人格特質與背景多為正向因素,使其創業動機大多為正面拉力動機,且一致

性擁有經濟動機。(二)在經營模式(組成要素)角度,實虛通路除了為了節省成本共用員工,員工要素相同外,在環境、商品、服務、價格四種組成要素皆有差異。(三)在成本結構角度,不論是開店經營成本、行銷成本、或是交易成本,實虛通路皆有差異,且依據成本高低來看,除了在開店經營成本與交易成本中的協商成本上,實體通路高於虛擬通路外,行銷成本與其他交易成本皆為虛擬通路較高。(四)在經營績效角度,實虛通路除了評價皆為優良,財務性指標與其他非財務性指標皆為實體通路較高。本研究依循結果,於最後發展出命題與結論,提供給相關企業或店家未來經營規劃上的建議,也給予相關領域的研究者未來可以參考的研究方向。

創意市集商品之行銷通路發展研究

為了解決方格子抽成 的問題,作者張書維 這樣論述:

當文化創意商品由創意市集逐漸邁向大眾消費市場,必須仰賴不同類型的行銷通路賦予創意品牌陳列展示及銷售的空間。行銷通路之於創意工作者就如同水能載舟、亦能覆舟,因此本研究目的在於探討創意工作者進入主流商業體系之後,行銷通路的運用策略及呈現出的效果及問題。本研究以六位創意工作者及四位通路管理者為分析對象,以質性研究方法,運用深度訪談法與研究者田野觀察進行資料收集。論述上以創意工作者及通路管理者兩個端點呈現不同的探討角度,創意工作者端主要分析現有行銷通路的功能角色及管理影響因素;通路管理者端著重分析其對於創意商品行銷管理策略,以及彼此的互動關係,最後以交叉分析說明整體社會環境所呈現出的通路現象。研究發

現,目前創意工作者在寄賣類型的行銷通路具有較多的通路掌握度及商品行銷自主權,但雙方之間合作可能產生商品流通管理及品質維護上的問題;至於一般大型通路,則具有商品流通管理準確的特性,然而營收抽成比例或租金成本昂貴,以及對於創意品牌商品完全以商業化的經營角度對待,是創意工作者經營上較為不利的因素。創意工作者和通路管理者之間則經過市場考驗,目前已經建立良好友善的合作關係,雙方以持續溝通的方式,在創意設計和商品化過程之中共同尋求最佳發展之道,以追求雙贏的角度互助共生。

方格子抽成的網路口碑排行榜

-

#1.新銳數位方格子| Readmoo 讀墨電子書

在外跑跳,做人的道理要知道! 人渣文本《渣誌》第三擊-→ 什麼是德行? 清清楚楚做人,避免成為「假貨」的33則生存實戰帖。 於 readmoo.com -

#2.白夜極光 - 魔方網

免費送百抽! ... 消除格子,畫線為陣,人擋殺人,佛擋殺佛! ... 都跟變化地上顏色有關聯,有些角色的主動攻擊技能威力跟次數也都與所在的格子、格子顏色、格子數量( ... 於 www.mofang.com.tw -

#3.努ō o

華文創作者第一站:方格子與其他平台比較| 方格子vocus — vocus ... 作為一個同時經營作者端與讀者端的雙邊平台,方格子營運開銷多來自付費訂閱抽成,這是當方格子堅持 ... 於 www.plurk.com -

#4.方格子vocus 格友俱樂部

這裡是方格子格友與華文優質內容的產地,並開放給所有熱愛方格子的作者與讀者。為維護社團品質,請各位嚴格遵守以下基本原則: 1. 社團只能張貼發佈於方格子平台的文章 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#5.索引本佩文韻府 - Google 圖書結果

佩文韻府卷六十七下八霉銳戾社悔和寄)單」成國趙虛草給桌國拳傷|英不光」跟乘在 ... 細似色故而榮剑鲜後前通物景」之間幾泛燃銳發軍戰算兵若然將室為當已讀格子鹿诸得 ... 於 books.google.com.tw -

#6.好內容值得付費方格子闖出華文創作平台一片天 - 中央社

相較傳統出版社,方格子的優勢是在內容產製過程中,少了經銷商等通路抽成,作者拿到的收入往往比版稅更高。以前出書一刷2000本,版稅約10萬元;換作在方 ... 於 www.cna.com.tw -

#7.用寫文章來增加收入,方格子vocus 平臺介紹 - 淺口袋

方格子 是一個專門為華文創作者和閱讀者打造的線上內容平臺,就像一本時時更新的線上雜誌,目前已聚集超過2 萬名作者;重點是在上面發布文章,並不需要 ... 於 moneypocket.tw -

#8.衢州什么地方有外围女上门服务【妹子微信896606662】哪里 ...

拼色 · 纯色 · 碎花 · 格子 ... 【京优购】cohiba古巴雪茄非古绿茶雪茄口味产品茶雪茄5支试抽10号经典长笛(盒装20支) 本店部分商品为定制商品,部分商品/地区需自提, ... 於 search.jd.com -

#9.2022年06月05日【 麻吉歌舞會社 第三場聚會5-6月份慶生會 ...

... 帥哥演唱2:57:49 5️⃣4️⃣黑白直條紋老帥哥合演唱3:01:30 5️⃣5️⃣黑襯衫黑口罩高帥哥演唱3:04:57 5️⃣6️⃣花披肩美女&方眼鏡 格子 襯衫帥哥 ... 於 www.youtube.com -

#10.周大新:时间到了,人要懂得撤退--访谈 - 中国作家网

... 抵达最上方的格子。但到了十字路口,一股力量出现了,既定的道路受到阻隔,人生走向了另一条轨道。”周大新把手往右挪了挪,点了点右上方的空格。 於 www.chinawriter.com.cn -

#11.夏季穿短裤选“街头风”的清爽又时髦|背心|运动风|吊带|紧身 - 网易

不过短裤中想要找到最性感最大方的搭配方式,这里是比较推荐美国街头的,美国街头短裤这些短裤穿搭分享,又炫酷 ... 大幂幂格子衬衫合集,酷飒休闲风. 於 www.163.com -

#12.A Long Journey under the Blue Sky, part I - 第 38 頁 - Google 圖書結果

先在地上用粉笔画几个方格子,像一个个小房间平面图。 ... 有蓝色玻璃制成的噗噗登儿,它像一个封了底的漏斗,吹起来发出噗腾腾的声音;还有一重用棕色玻璃做的玩具, ... 於 books.google.com.tw -

#13.方格子問賽道 - momo購物網

Polo老師的「問賽道」足跡遍布全台各地,在戶外彷彿街頭藝人又如哲學家般,以閒談方式將賽斯資料深入淺出地帶入生活,釀成一罈後勁十足的美酒。 於 www.momoshop.com.tw -

#14.探路客方格子 - 家居貼文懶人包

各種寫作賺錢的平台使用心得& 評價——方格子vocus 篇| 方格子抽成 ... 方格子評價與心得分享,本土寫作平台詳細介紹| 方格子抽成. 於 hometagtw.com -

#15.方格子紙-新人首單立減十元-2022年4月 - 淘寶

去哪兒購買方格子紙?當然來淘寶海外,淘寶當前有2911件方格子紙相關的商品在售。 在這些方格子紙的層數有1層、2層、3層和4層等多種,在方格子紙的抽數有680抽、480 ... 於 world.taobao.com -

#16.孕期同房到底戴不戴“套”?_健康 - 新浪育儿

2、由于男性生殖泌尿感染都无显着症状发生,所以万一丈夫受到感染不自知而与妻子行房事,很可能使太太和胎儿受感染,而其中最大的危险是hiv病毒(即爱滋 ... 於 baby.sina.com.cn -

#17.心臟科醫生設計出最美月季花園,一塊迪士尼樂園般忘卻煩惱的 ...

... 告訴你誰是世界上最美麗的女人,但是可以照出你變身成迪士尼公主的模樣! ... 綠格子花園是我在花園裡爲自己打造的一個獨處空間,因爲這裡靠門口 ... 於 ppfocus.com -

#18.方格子評價與心得分享,本土寫作平台詳細介紹 - Dr. Dean² 的 ...

LikeCoin 是一種虛擬貨幣,讀者能夠「免費讚賞文章」,而根據獲得的讚賞(拍手) 數量,LikeCoin 基金會會配發對應的LikeCoin 給創作者。 而此虛擬貨幣是能夠兌換成台幣的, ... 於 deanlife.blog -

#19.買賣NFT只要看售價?忽略這幾個費用,小心賺變賠! - 商周

... 首次上架手續費+銷售抽成+創作者抽成〕+〔時間成本〕,有些費用是浮動的, ... 本文經「方格子直送計畫」合作轉載,原文:買賣NFT只看售價? 於 www.businessweekly.com.tw -

#20.未來實驗室夢時代 - 脱糞エロ動画

14 06 2021 · 華文內容創作平台vocus方格子成立內容實驗室,創辦人翁子騏認為,應該讓有趣的內容獲得 ... 薪資: 底薪全勤整體店績效達成獎金抽成超越去年同期獎金。 於 ukv.zdenekslezak.eu -

#21.凱特王妃帶三娃烤蛋糕畫面流出!夏綠蒂靠這表情完勝「表情包 ...

凱特王妃以一身BRORA粉紅+白的荷葉邊格子襯衫、搭配& Other Stories丹寧褲 ... 的夏綠蒂公主則是先穿著白色POLO衫、後來又換成黑白條紋上衣,喬治和夏 ... 於 istyle.ltn.com.tw -

#22.【網路賺錢】寫作竟然可以靠方格子賺錢?! 讓我教你

當然是不可能囉!畢竟你是用人家東西被抽成也是應該的,整體來說方格子就會越來越有錢,但人家前期開發 ... 於 learningnow.com.tw -

#23.S9 脱离娱乐!四败暴闪情报!(神盾局攻略组) - 旅法师营地

感谢多位作者老哥给出的思路:放弃切尔诺伯格接近双倍奥创复仇加成的诱惑 ... 万能1:2+1双万能太难了,这个卡组成型过程卡格子每个格子都计算好了,是 ... 於 mob.iyingdi.com -

#24.想寫文賺錢,新手應選甚麼平台? - 阿唯(@yuisum) - Matters

Medium、Matter、方格子和Patreon,都是現今華語圈最流行的寫文章賺錢平台,各有不同的收費模式。如果你也想邊寫文邊賺錢,卻不知從何入手, ... 於 matters.news -

#25.不想躺平的年轻人,花钱请人拽自己起床 - 加拿大家园

而她自己的时间也被切成碎片,跟着焦虑的年轻人们一起卷入其中。 ... 每天早上,何子鹏和同学们准时出现在电脑屏幕上的一个个小方格子里,一齐埋头 ... 於 www.iask.ca -

#26.指尖show的个人展示页 - 搜狐号

TTG的野辅换成了新人明杨以及老将许诺,关于这个新打野其实我之前是不看好的, ... 枪、搏击全套以及穿云弓,而我们在出完了宗师之力后,剩下的格子只有两个,那么我… 於 mp.sohu.com -

#27.方格子整體造型工作室 - 518熊班

方格子 整體造型工作室公司簡介:~~方格子髮妝~~成立於民國96年於彰師大進德校區大門口旁彩妝髮型 ... Facebook粉絲專頁: 搜尋"方格子髮妝" ... 底薪+業績抽成+餐費補助 於 www.518.com.tw -

#28.方格子、馬特市與馬鈴薯的使用心得與對比 - Potato Media

方格子 因為是傳統模式,系統成熟且穩定,基本上就是第三方(方格子平台20%)、第四方(金流的部分,比例不定,我不管,我就是要叫他第四方)各自抽成後就 ... 於 www.potatomedia.co -

#29.Medium、Matters、方格子,該怎麼挑選?地雷與優點分析

在社交媒體方面,是方格子比較強的地方,有3 成流量都是來自社交媒體,其中78% 來自Facebook ,換算起來就是每月26.7 萬流量,是Matters 在Facebook 引流 ... 於 www.spaceadvisor.com -

#30.漢堡王全攻略(53020) - Cool3c

漢堡王3月華堡日買餐送堡狂喜三天,粉絲團留言蓋樓抽購物金,樓越高送越多! 關鍵評論- 市場快訊. 賀年銷破紀錄!漢堡王3月華堡日買餐送堡 ... 關鍵評論- 方格子vocus. 於 www.cool3c.com -

#31.各種寫作賺錢的平台使用心得& 評價——方格子vocus 篇

去年我在〈寫作平台介面比較:Medium vs SOSreader (Beta)〉這篇文章介紹過當時的內文格式。改版成方格子後的樣式大致沒變,但有個微調令我特別感動。 於 medium.com -

#32.EdmundDZhang的个人空间_哔哩哔哩_bilibili

之前玩这个游戏,被他们发现了,行吧,该恰的饭义不容辞刚下回来玩了下,现在新服环境友好很多,舒服多了2333u1s1,万国应该是我玩过参与感最好的SLG,不用走格子抽卡 ... 於 space.bilibili.com -

#33.華文創作者第一站:方格子與其他平台比較

作為一個同時經營作者端與讀者端的雙邊平台,方格子營運開銷多來自付費訂閱抽成,這是當方格子堅持成為一個無廣告平台的相對取捨。 於 vocus.cc -

#34.「礦豬流」已經沒落了嗎? 其實對有些陣型還是很克制的

天女在12點鐘方向入場,目的就是打掉敵方的「天鷹火炮」但是想要「女王」走到小格子裡,那麼就要在格子的外面進行「斷邊」的操作,並且「天女」的左右 ... 於 fengnew.org -

#35.【如何在家工作賺錢?】靠5大自媒體平台,每月賺5位數收入

如果你想使用免費平台,建議你可以選擇「痞客邦、方格子、Medium」。 ... 國際金流手續費),換句話說「你幾乎是不用給平台抽成」,但是這種自架平台 ... 於 george-dewi.com -

#36.云顶之弈s7二级海克斯有哪些s7云顶之弈全二级强化符文介绍

在战斗环节开始时,你的弈子们如果与一个超过2000生命值的友方弈子相邻,则 ... 每当【屠龙勇士】们在一个新的格子里开始战斗,就会获得8%伤害加成, ... 於 gl.ali213.net -

#37.方格子寫作-Dcard與PTT討論推薦|2022年04月|追蹤網紅動態

找方格子寫作在Dcard與PTT討論/評價與推薦,提供方格子ptt,方格子評價,方格子收費相關資訊,找方格子 ... 方格子抽成-臉書推薦/討論/評價在PTT、Dcard、IG整理一次看. 於 kol.gotokeyword.com -

#38.440級打贏天空神|武器投擲RPG2 悠久之空島-3樓貓

4 天前 — 溼婆箭可以換成金箭,等級要求極限大概是425級左右。還有就是兩把神劍不能換成別的,在6-7能 ... 看了一下其他攻略,400級兩黑球兩格子仙藥可以過關… 於 game.3loumao.org -

#39.[分享] 寫作平台文章閱讀介面比較- 看板Blog - 批踢踢實業坊

這類的平台包括Medium、探路客Timelog、方格子Vocus、Matters、Wreadit、 uMedia 等。 - 沒有編輯經營的,也就是平台首頁僅作為介紹平台功能之用, ... 於 www.ptt.cc -

#40.蒼藍鴿的醫學通識

方格子 專題➤ https://vocus.cc/bluepigeonnn/introduce 支持蒼藍鴿產出Podcast ➤ https://pay.firstory.me/user/bluepigeon0810 信箱➤ [email protected] 於 bluepigeon0810.firstory.io -

#41.推特都跳入內容付費!台灣方格子如何拚1成轉換率 - 數位時代

相較傳統出版社,方格子的優勢是在內容產製過程中,少了經銷商等通路抽成,作者拿到的收入往往比版稅更高。以前出書一刷2,000本,版稅約10萬元;換作在方 ... 於 www.bnext.com.tw -

#42.各種寫作賺錢的平台使用心得& 評價——方格子vocus 篇...

方格子 賺錢,你想知道的解答。方格子賺錢,大家都在找解答。方格子vocus(原SOSreader)是個以「訂閱式集資」為最大特色的台灣創作平台,...| 被動收入的投資秘訣. 於 investwikitw.com -

#43.(更新)站在「內容有價」觀點,是搬到方格子?還是繼續留守 ...

仔細看了介紹,發現方格子強調「內容有價」的觀念,我十分認同。 ... 後來問方格子客服,才知是與痞客邦的格式設定不同,改一下就好。 ... 方格子有抽成). 於 cafe25.pixnet.net -

#44.超完整評比|5大部落格寫作平台比較與推薦(附比較表)

這裡指的不是你可以掌握網站設計、風格等等,而是你可以完全掌握自己網站的一切,這是專屬於你的事業。 你今天把文章寫在Medium、痞客邦、方格子,就很像— ... 於 morningjason.com -

#45.ALDO 2019春夏兩用斜背手提包(藍色)九成新 - 蝦皮

購買ALDO 2019春夏兩用斜背手提包(藍色)九成新. ... ALDO流蘇小方包(兩用) ... 包包2022新款包包女mini酪梨綠腰包方格子編織包ins小斜揹包潮. 於 shopee.tw -

#46.回族当代文学典藏丛书(套装共8册) - Google 圖書結果

不知什么时候起,出门的两人中,背箱子的是尕师兄,扛大锯的换成了爷爷。到了木活面前,尕师兄出大力,扛重头。 ... 香胰子的镂空木格子。反正女人家梳洗用到的家具, ... 於 books.google.com.tw -

#47.重逢咖啡館 - Google 圖書結果

走到窗邊,打我抽了一張中間比較沒沾到灰塵的粉紅色咖啡小傳單,接著把這些沒人再需要的 ... 紅格餐葡萄園中,紅格子餐桌巾上擺著紅酒和起司,人們人手一杯紅得快變黑色的 ... 於 books.google.com.tw -

#48.Liked by - Instagram

1 Likes, 0 Comments - 御宅文青相談所—嘎拉嬉皮Gala (@galahippie) on Instagram: “【方格子文章】 《蜘蛛人無家日》每個人心中都有一位蜘蛛人, ... 於 www.instagram.com -

#49.找方格子抽成相關生活風格資訊 - 做自己

提供方格子抽成相關生活風格資訊與推薦書籍,想要了解更多方格子抽成相關生活風格資訊或書籍,就來做自己. 於 stylewikitw.com -

#50.10大部落格平台推薦!一篇讓你搞懂該從哪個平台下手| 部落客 ...

這絕對會大大影響使用者體驗,並且所獲得的所有廣告收益,都會被痞客邦抽成,如果 ... 此外,方格子還有提供內容轉載計畫,你可以將免費文章授權給方格子,讓平台幫你 ... 於 skilluppp.com -

#51.5】Medium、方格子、Matters,淺談方格子的問題以及我的期望

我個人被推薦的文章應該有7成以上,但大部分的文章還是石沉大海XD。 方格子的搜尋功能也略顯陽春,時常無法找到想要的文章,自然也難以激起讀者使用方格子 ... 於 littlemanstockstory.com -

#52.春明外史·第二部 - Google 圖書結果

篇未用,凑成这个就是两打,他就把这稿子打入了暂不发表之列。 ... 见是一个十五六岁 的女孩子,身上穿着一件旧蓝布长衫,头上戴着一顶花格子布一块瓦的便帽。两只耳朵上, ... 於 books.google.com.tw -

#53.雷柏NK8800键盘体验:改变一个习惯,获得长久舒适 - TOM消费

... 的时候,应该没有想到在三百多年后,大家会因此衍生出“格子间女工”这个词。 ... 在长时间码字的过程中,这可算是从改变姿态而成的贴心防护。 於 xiaofei.tom.com -

#54.華文最大創作平台方格子用Web 3.0 支持臺灣在地IP - 上報Up ...

解盲後如抽中VIP 稀有特卡,更可實體參與臺灣吧創作團隊小聚,將有機會一同交流創作理念。 vocus 方格子創辦人翁子騏表示,希望透過NFT 的發行來組成 ... 於 www.upmedia.mg -

#55.誰說訂閱制沒人要付費?方格子打群架模式,作者將上看6萬人!

此外,方格子還會評估有潛力的創作者,可獲得編輯團隊的資源與行銷、社群經營等服務,類似「數位出版社」概念,平台抽成比例最多50%。 今年2月方格子推出 ... 於 www.storm.mg