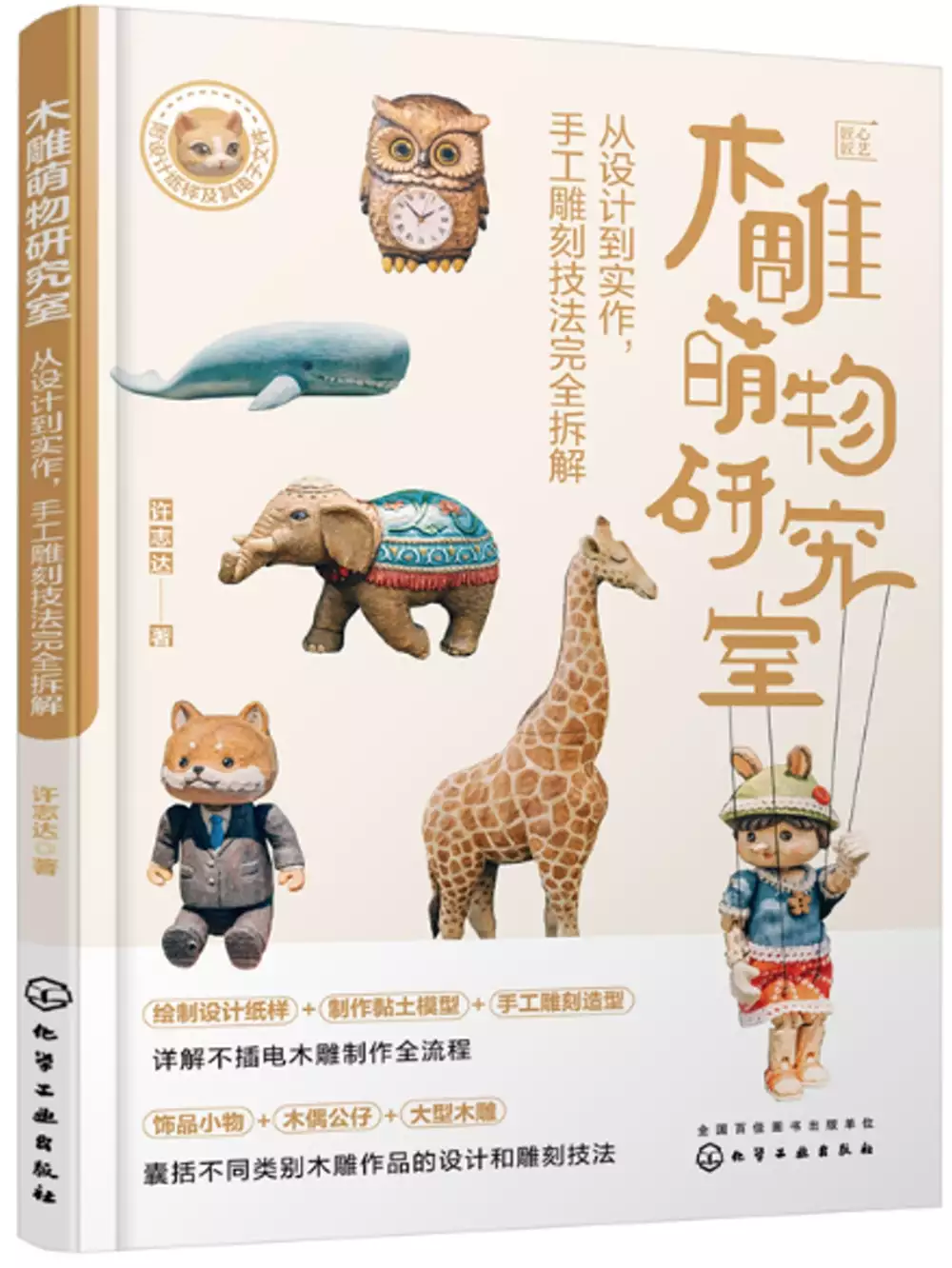

木頭雕刻刀的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 木雕萌物研究室:從設計到實作,手工雕刻技法完全拆解 和沈潔,執木工坊的 慢木雕:自己動手玩創意雕刻都 可以從中找到所需的評價。

另外網站KT15-木刻刀/木雕刻刀套裝(五支裝) - 釉藥堂也說明:KT15-木刻刀/木雕刻刀套裝(五支裝)。透過木雕刀可在陶坯上簡易雕刻,請在土較厚及硬度較高時雕刻。共有五種常用形狀,大平口寬0.7cm,大斜角寬0.7cm, ...

這兩本書分別來自化學工業出版社 和達觀所出版 。

淡江大學 建築學系碩士班 陳珍誠所指導 陳柏榮的 木構造節點與關節設計之數位構築 (2021),提出木頭雕刻刀關鍵因素是什麼,來自於參數化模型、機器人建造、木構造節點、木構造關節、構築。

而第二篇論文國立高雄師範大學 美術學系 李錦明所指導 王昱喬的 別把我叫醒- 甜夢與疏離 (2020),提出因為有 自溺的甜夢 自溺的甜夢 童趣 疏離 觸覺性木雕 觸覺性木雕 觸覺性木雕的重點而找出了 木頭雕刻刀的解答。

最後網站雕刻刀具簡介 - 傑克的雕塑世界則補充:為了讓對木雕有興趣的朋友能對雕刻刀有個基本的概念容我在這假敖做個簡易的說明 ... 新竹刀中間那支俗稱南方刀或是鹿港刀右邊那支是日本刀又稱修胚刀日本刀不能用木槌敲擊.

木雕萌物研究室:從設計到實作,手工雕刻技法完全拆解

為了解決木頭雕刻刀 的問題,作者 這樣論述:

本書全面講解了純手工立體木雕的製作技法,不用大型工具,只用一把小刀就能完成。從設計圖稿繪製,到黏土參考物的製作,再到木雕造型的合理順序,層層拆解,讓零基礎的讀者也能從0到1製作出木雕作品。包含詳細的鋸、切、敲、銼、槌等基礎刀法,浮雕、圓雕、拼接等造型方法,從立體木雕原理出發,從飾品小物到牽線木偶等大型木作,全面講解各種類型的作品製作方法。全書包含近20個治癒系萌物的詳細製作過程,還收錄作者多年積累的木雕私家秘訣,包括木材的選擇、刀具自製等相關知識。

木頭雕刻刀進入發燒排行的影片

1960年代,在「upcycling」一詞還未發明前,永安號已經把爛木化成瑰寶。

不論是糖薑桶、浴盆、功夫櫈還是各式廚房用品,只要你在香港找木器,就必須到上海街這條狹長但傳奇的「木人巷」一走。秋風吹,中秋將至,此處居然還有一項限定品,月餅模。大酒店獨家訂製。老餅店前來尋寶。一磚一磚沉厚的荔枝木,經師傅一雙巧手,一雕一刻,一筆一畫,做成月餅模的雛形。月有陰晴缺圓,店有世代之爭,餅有口味之變,惟此老字號,四十年來,獨養一名師傅,默默作活,至最後一人。

永安號,1964年由馮子均創立。當年他從番禺偷渡來港,在碼頭幫輪船拆木頭。因經常接觸爛木,煉成揀木材之金睛火眼,遂將船上美國松木,用來做糖薑桶,賺得第一桶金。其後,生意擴展到各種木具木器,因以實木入榫為主,不落釘,加上人手裝嵌,其品質甚佳,於飲食業行內特別聲名大噪。

1980年代,馮子均將工廠往大陸番禺北移,衣錦還鄉。而香港門市,輾轉搬來搬去,其後落戶於上海街,現有四家店及陳列室。推門進店,貨品款式多不勝數,除木器,連衣飾、陶瓷、家具都有,近年連食肆的室內設計也包辦。永安號第二代馮嘉儀記得,轉捩點在於一張櫈。「九十年代,嗰陣日式連鎖餐廳開始流行,佢哋對木製用品需求增加,我爸爸幫別府集團做一批椅,就開始兼做埋家具囉。」

其後,香港接近八成的日本餐廳,裝修或木器都由他們負責或承包,總之,有關餐廳的一切配套,永安號都會做。「你去一家餐廳吃東西,但未必知我們的付出,一枱一櫈,甚至一雙木筷,都有我們份兒,是食界幕後推手。」馮嘉儀續說。開一家店需要的東西,不論廚房鋪面,這裏都一條龍提供,逆轉了上海街「don’t buy don’t touch」的霸道風氣。

永安號雖然推陳出新,但大概因為歷史悠久,又設有自家廠房,所以仍然做不少傳統工藝品,如月餅模。不少酒樓酒店的月餅模,如國金軒、明閣等等,均出自他們師傅一雙巧手。師傅來自湖南,人稱「光哥」,有38年雕刻經驗,大半生青春,就花在木枱前揼揼錘錘。他平日多雕神像、廟宇器具等等,每年此時,就接訂單雕月餅模。

傳統的月餅模,愛選用荔枝木,質感沉甸甸很墜手,木質結實,而且膠質重,柔韌度高,所以特別耐用,不怕腐蝕,抵得住冷縮熱脹,一個用十年,是平常事。不過因為硬度高,做工較難,材料不便宜,現時多以白樺木取而代之。雖然近幾年做月餅模已有機器輔助,但雕刻師傅的手藝,依舊不能或缺。選木材,畫圖,然後靠機械做了外在雛形,還需靠不同形狀的雕刻刀,如平、彎、寬、窄等等,由外至內,一刀接一刀,雕出樣式,修飾並且打磨成形,圖案才夠活靈活現。師傅需要付出力勁,但同時心思細密,才能做出完美餅模。

因為雕刻木工行業式微,香港幾乎已經沒有人做月餅模。舊時有名的梁五記、余晃記也早已結業,也對,單憑做餅模又豈能餬口?就只有永安號,廠內存留一位師傅,懂得做也偶然做。「唔係咩偉大,但有人訂就做囉,始終要有人做。」老闆和師傅,異口同聲道。

現時永安號已傳到第二代人手中,由其兒子馮嘉健,女兒馮嘉儀打理。人事雖有幾番新,惟對做木之熱情,傅統之堅持,卻絲毫不退。

永安號

地址:油麻地上海街335-339號

電話: 2332 2443

營業時間:星期一至六9:30am - 7:00pm、星期日11:00am - 5:30pm

註:店有少量白樺木月餅模的現貨,但荔枝木月餅模則需要預早一個月訂做。

採訪:莫小巧

攝影:謝致中、鄧廣基

剪接:謝致中

===================================

立即Subscribe我哋YouTube頻道:http://bit.ly/2Mc1aZA (飲食男女)

新店食評,名家食譜,一App睇晒!

立即免費下載飲食男女App: http://onelink.to/etwapp

《飲食男女》Facebook:http://www.facebook.com/eatandtravel

飲食男女網站:http://etw.hk

Follow我哋Instagram,睇更多靚片靚相:http://bit.ly/2J4wWlC (@eat_travel_weekly)

木構造節點與關節設計之數位構築

為了解決木頭雕刻刀 的問題,作者陳柏榮 這樣論述:

構築(Tectonic)是近年來建築討論重要的概念,其緣由可追朔至Kenneth Frampton於1995年所著的,該書的出版將建築的討論帶回到建築的主體以及對於建築構造問題的關注上。伴隨著隨著電腦輔助設計與製造(CAD/CAM)、電腦數值控制工具機(CNC)等技術的發展,讓我們對於建築的構造有了更多的想像。同時參數化建模(Parametric Modeling)的發展、結構分析、與遺傳演算法等技術,也讓建築構造設計產生了了更多的可能性。近年來永續環境成為全球關注的重要議題,建築業是碳排放量非常高的一個產業,成為永續環境所關注減碳的目標。木材因其優異的固碳能力,質地輕、可重複利用的特性,在

建築業界受到重視,未來木構造建築的發展方興未艾。 本研究著重在定義木構築在數位時代的角色,如何透過結構分析與遺傳演算法的幫助,讓木材料在節點接合處的設計與製造更為多元,並使得木構造構築過程有了更多的新技術之導入。本研究分成為四個部分:一、透過文獻回顧建立數位製造與機器手臂製造的相關知識,並研究木材料相關的加工方式,以及力學分析與遺傳演算法的相關技術。二、利用條狀木材料進行木橋樑的設計與製造,透過CAD軟體繪製搭配遺傳演算法與力學分析進行形態找尋,並使用機器人離線編成與機器人製造進行加工程序的設計與實際橋樑模型的製造。三、利用板狀木材料進行塔狀木構築的設計與製造,進行板狀木頭卡榫的試驗,透

過參數化軟體繪製不同的板狀卡榫,並利用CNC技術及機器人離線編程技術進行製造,再以力學分析及遺傳演算進行塔狀構築的設計與製造。、設計完成橋樑構築的設計與數位製造。 過去在面對較複雜的木構造系統,需要極為精湛的工藝技術,同時所需花費的時間、成本與經費,在效益上不高。而過去缺乏電腦輔助設計的協助,在發展新形態構造的力學分析上需要花費許多的時間進行嘗試或是仰賴直覺的經驗。本研究利用力學分析搭配遺傳演算法技術,進行多樣化的形態找尋以確保結構的合理性,並透過CNC及機器人離線編程技術及機器人製造的方式進行由節點到完成整體的構築。希望本研究對於力學分析、遺傳演算、機器人離線編程、與數位製造的嘗試,所

整合的研究成果可以提供後續研究者參考,在未來面對構築時可以有更多的可行的工作方式。

慢木雕:自己動手玩創意雕刻

為了解決木頭雕刻刀 的問題,作者沈潔,執木工坊 這樣論述:

來玩木雕吧!把森林邀請回家…… ◎ 一目了然的工具技法 ◎ 一步一圖的詳盡教程 ◎ 輕鬆可愛的小動物木雕 ◎ 溫暖有質感的餐具食器 本書完全以木工手工工具為主,對於同一種木器有著多個案例, 看起來是兩個形態迥異的盤子,但用同樣的工具和步驟就可以完成。

別把我叫醒- 甜夢與疏離

為了解決木頭雕刻刀 的問題,作者王昱喬 這樣論述:

摘要 面對進入社會的壓力,常常令我懷念那段無慮的童年時光,在緬懷過去的同時也驚覺目前的生活型態與過去有極大得改變。科技的發展為社會帶來除了生活的便利之外,也改變了人們交流方式,社交與工作皆可運用網路來聯繫彼此,以前孩子放學的娛樂可能會聚集在公園追逐玩耍,反觀現在小孩的娛樂可能在家玩電腦滑手機,透過交友軟體結交朋友。虛擬的網路世界比現實更寬廣,我們不用與人直接交流就變能透過他的個人網頁去了解對方的生活喜好,越來越多人沉溺於網路的世界,建立起自己的舒適圈,網路世界成為現代人逃避壓力的小出口。回到在現實中反而不擅交際,使得人與人之間的距離逐漸形成科技冷漠的關係。迅速的發展確實改變了整個社會的

生活型態,群體意識,文化結構。 本章節統整所有創作脈絡(私房夢遊) (容器裡的孩子)(童年既視感)來延伸出其關聯性-別把我叫醒,”別把我叫醒”是一種具有反抗性想要繼續逃離現狀,不想醒來面對的狀態,而此現象不停的出現在作品中,反映出內心想要隱蔽自我不想承受壓力的心情。無論是烏托邦式的天馬行空,或是以各式姿態藏身於日常容器之中的孩子,抑是以遊戲方式互相撞擊敲打的兒時童玩,不管以何種狀態在其中,眼神都是闔上的,在人物塑造的過程,眼神是靈魂的核心之一,而我卻無意識的習慣將人物的眼神闔上,透過繽紛溫和的色澤及圓潤的人物造型,使她們彷彿沉溺於甜夢中,營造出自我的異想世界,在後兩者(容器裡的孩子)(童

年既事感)的脈絡中,甜美之餘也蘊藏著淡淡的疏離感,此疏離是對於社交關係及自我成長的探索,在甜夢與疏離,虛幻與現實中,討論存在其中的潛意識,期待對應到現實生活後所產生的火花。

木頭雕刻刀的網路口碑排行榜

-

#1.雕刻機/雕刻刀,DIY手工具,五金/照明工具,鍋具、日用、衛生紙

雕刻機/雕刻刀,DIY手工具,五金/照明工具,鍋具、日用、衛生紙、店家推薦 ... 電動刻字筆(1入)輕巧方便玻璃木頭塑膠金屬DIY自製化73pp157【米蘭精品】: $170: 加倍送. 於 m.momomall.com.tw -

#2.挖勺雕刻刀木工 - 阿里巴巴商務搜索

批發東陽木雕刻刀手動木工工具挖勺木頭樹根雕刻刀打坯翹頭圓弧刀 · 永康市西溪鎮特易銳木雕工具廠 8年. 月均發貨速度: 當日. 浙江永康市. 啄木鳥A308木刻刀雕刻刀木雕 ... 於 tw.1688.com -

#3.KT15-木刻刀/木雕刻刀套裝(五支裝) - 釉藥堂

KT15-木刻刀/木雕刻刀套裝(五支裝)。透過木雕刀可在陶坯上簡易雕刻,請在土較厚及硬度較高時雕刻。共有五種常用形狀,大平口寬0.7cm,大斜角寬0.7cm, ... 於 glazes.com.tw -

#4.雕刻刀具簡介 - 傑克的雕塑世界

為了讓對木雕有興趣的朋友能對雕刻刀有個基本的概念容我在這假敖做個簡易的說明 ... 新竹刀中間那支俗稱南方刀或是鹿港刀右邊那支是日本刀又稱修胚刀日本刀不能用木槌敲擊. 於 lum0932643165.pixnet.net -

#5.一把刻刀雕琢人生 - 今周刊

多年來,閻瑞麟跑透東西南北,從已歇業的木材廠、雕刻店、佛具行積滿塵灰的倉庫裡挖出奧氏黃檀、花梨木、台灣櫸木、肖楠、扁柏、樟木、雀梅、黃連木等等, ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#6.木雕刀

因為粗坯鑿子要經受錘子的敲擊,小的變化都能適應。. 而且圓刀的線條不肯定,手工雕刻刀木雕,更多商品任你選購你在找的【倉庫喵】木工刻刀套裝雕刻刀木工工具木鑿刀雕刻 ... 於 www.collapsosaurrex.co -

#7.木頭雕刻工具電動木工雕刻刀的價格推薦 - Vexcil

雕刻筆小型手持打磨機電動玉石木頭雕刻機工具拋光機微型小電鉆四維禾火Al雙十一折扣碼木頭雕刻刀木工電動雕刻刀雕刻工具套裝木雕打磨工具拋光銑刀鉆頭#五金批發#量大 ... 於 www.techgerdv.co -

#8.【體驗】【雕刻刀磨刀課】黃木發師傅・木作課程・手 ... - Pinkoi

木沐開磨刀課囉ヾ(*´∇`)ノ喜歡木頭、喜歡雕刻,甚至還自己買了雕刻刀要練習,但卻遇到雕刻刀越來越不利的問題嗎?而且花錢買了磨刀石卻抓不到要領嗎? 於 www.pinkoi.com -

#9.古人把最好的木頭叫什麼,古代木頭雕刻工具叫什麼 - 好問答網

初學木雕者在選擇刀具時,首先要了解它們各自的用途,然後再到產地、廠家或鐵匠鋪裡定製購買。坯刀以浙江東陽、溫州樂清和蘇州光福出產的為好,有些 ... 於 www.betermondo.com -

#10.快手直播_发现好玩有趣的游戏

快手游戏直播,又快又好的游戏直播。 於 live.kuaishou.com -

#11.130523木作日誌電動雕刻刀的運用@ {石在木納} - 隨意窩

201305231442130523木作日誌電動雕刻刀的運用 ?木藝DIY. 有了多樣式木作的嘗試,就考驗著對工具的使用和輔具的運用了~. 也從當中讓兔子更熟悉如何善加利用各種器具~. 於 blog.xuite.net -

#12.木雕刻刀英文 - 查查在線詞典

木雕刻刀 英文翻譯: wood carving tool…,點擊查查綫上辭典詳細解釋木雕刻刀英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯木雕刻刀,木雕刻刀的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#13.木工教學-木雕小豬 - 想作室

那天在常屋看到日雜T-Lab的木雕動物覺得好特別,上面塗料乾淨的像是印刷出來的 ... 搬出家裡屯積已久的學生用雕刻刀組,美工刀或是木工用尖尾刀都可以, ... 於 ringhsu14.pixnet.net -

#14.礁溪交心──礁溪鄉公所鄉刊 (第2期) - 第 39 頁 - Google 圖書結果

國高中時想要精進自己,在一次偶然的展覽中,看見一件羅漢木雕,相逢的那一刻,時間彷彿停了下來,在它面前佇足,靜靜欣賞,羅漢肅穆莊嚴,栩栩如生,彷彿在一呼一吸之間, ... 於 books.google.com.tw -

#15.木雕刻刀的英文怎麼說 - TerryL

木雕刻刀 英文. wood carving tool. 木: Ⅰ名詞1 (樹木) tree 2 (木頭) timber; wood 3 (棺材) coffin 4 (姓氏) a surname Ⅱ形容詞1 (木. 於 terryl.in -

#16.木雕製作分享文章 - 想作室

木雕 是一種針對木頭結構使用刀具進行拆解造型的動作,所以在剛開始接觸時必須先 ... 木雕要做得好必需得懂的磨刀,國外很多木雕基礎教本有一半以上的內容都在介紹磨刀 ... 於 www.thinkingues.com -

#17.佳欣工具桃園店- 日本鋼付木工雕刻刀10件組 - Facebook

木工職人專業木作課程,全方位實作技術、設計概念與理論基礎,期待培養對設計與木作充滿熱情的心!無論業餘人士或需要技術指導木作同好,這裡都是您最好的 ... 於 www.facebook.com -

#18.菜鳥與老店的美麗邂逅~第一次購買木工雕刻刀 - Mobile01

小時候從美工刀到現在用鑿刀嘗試雕刻,總覺得不順手,上網參考專業雕刻師傅的工具,立刻帶著小女前往購買。在寬敞現代的七賢路上,有家專賣五金工具的和興工具行, ... 於 www.mobile01.com -

#19.聽出好戲勢-文化長河系列|文化長河古都行-西域懷古 - 香港電台

接着,Kay又坐上台鐵南迴線往台東知本,探看原住民木雕藝術家、卑南族頭目哈古如何將自海上漂流到岸邊的朽木化為藝術品。最後,他更跑上阿里山,坐上 ... 於 www.rthk.hk -

#20.【JAKO-O】Terra探險家-木頭雕刻組-海豚

JAKO-O Terra探險家-木頭雕刻組-海豚,來自德國HABA Terra系列,木柄雕刻刀(長約13.5cm)、磨刀石、皮套加上海豚木頭雕刻組,是送給小冒險家非常棒的禮物! 於 www.jako-o.com.tw -

#21.刻一把雕刻刀柄| 一流人

E-ki聽到我走近的聲音,一隻眼睛半開著說道。這間工作室是由一些破陋的房子組成,散落著工具、碎木塊和破家具,本來屬於E-ki的朋友所有,但那位友人計畫要 ... 於 www.gvm.com.tw -

#22.木雕入门初学工具介绍 - 知乎专栏

木雕刀 具有很多,从淘宝上搜索一下也是各式各样的都有,很多木友不知道如何选择。 我简单给大家介绍下,手工刀的样子如下,这是我所使用的刀具种类:. 於 zhuanlan.zhihu.com -

#23.木刻刀木雕雕刻刀片工具組哪裡買專業推薦種類價格用法

木核刀木雕刻刀橄欖核桃菩提籽雕刻刀工牛角象牙果瓜精細緻微雕刻刮刀平刀角刀躺刀斜刀圓刀尖刀三棱刀全鋼高速鋼定角磨刀器刀具收納袋手工初學進階核雕刻工具套組. 於 www.checoweb.com -

#24.木雕雕刻刀什麼牌子好? - 雅瑪知識

木雕刻刀 哪個牌子的好,去哪裡購買. 如果是初學並且不經常雕刻,那麼建議買套便宜的推薦:啄木鳥品牌,4--9套裝都可以,價格經濟實惠,但缺點是不鋒利,雕刻硬質木頭很 ... 於 www.yamab2b.com -

#25.小鎮醫生戀習作 - Google 圖書結果

小黎是他見過最會推銷的高手,巴掌大的木雕作品能賣到上百萬。 ... 幼時是積木,多年後手上多了一把雕刻刀,那還是他送給他的十歲生日禮物,沒想到竟是木雕大師走入雕刻 ... 於 books.google.com.tw -

#26.非洲的智慧 - 第 164 頁 - Google 圖書結果

剛果恩貢貝男子的面紋只限於部落或氏族的頭人,方法是先用刀在面部割出許多傷口,再塞入一些刺激 ... 他們選用的雕刻材料也非常豐富,有石頭、木頭、獸骨、金屬及牯土等, ... 於 books.google.com.tw -

#27.木工雕刻刀- 人氣推薦- 2021年12月 - 露天拍賣

㊣宇慶S鋪㊣刷卡分期台灣精品110V小車床打磨拋光木工 · 日本進口櫻花木刻刀版畫雕刻刀4件套5件套木雕刀 · 電動研磨機拋光機工具組60pcs/電磨附各種刻磨棒. 於 www.ruten.com.tw -

#28.木工電動雕刻刀的價格推薦- 2021年12月| 比價撿便宜

可開發票※雕刻刀電動核雕刀雕刻刀橄欖核木頭微雕鑽頭木雕刀工具木工蛋雕刀頭套裝 ... 【挺志達五金】 電動木工雕刻刀套裝木雕根雕刻工具牙機木刻打磨拋光刀頭銑刀鉆頭 ... 於 www.lbj.tw -

#29.雕刻 - 倉禾工具屋

美貴久雕刻刀6支套組贈工具包. 品號:促銷52313 ... 美貴久36mm本職用密傳手造作木柄皮刀斜刃. 品號:52165 ... 日本角利輕便型木雕細工鑿15mm -平. 品號:51483. 於 www.cabinhouse8.com -

#30.致命的脫孤——床榻上的魏帝曹叡(上) - kks資訊網

女人要用剪刀,向男人索取,盲夫用手撫摸著,把剪刀的刀尖對向著自己, ... 通過收集鋼鐵,石頭,糧食,和木頭四種資源來對自己的主城進行建造升級。 於 newskks.com -

#31.#木工雕刻刀組- 優惠推薦- 2021年12月| 蝦皮購物台灣

[⊙木工坊] 木工雕刻刀12件組磨刀石三角形圓形方形銼刀鑿刀尖鑿平鑿手工雕刻雕花鑿刻花鑿. $120 - $599. 已售出139. 屏東縣屏東市. 木工雕刻刀啄木鳥8支組308. 於 shopee.tw -

#32.木韻工坊::木雕工具簡介 - 新浪部落

藝術工人就個人經驗及所學知識與大家分享啦~ 刻木雕其實不難, 只要工具夠好夠利, 就跟挖蘿蔔一樣, 難只難在有沒有能力抓得住立體的感覺~ 磨刀可以訓練 ... 於 blog.sina.com.tw -

#33.(3號10mm打胚圓刀) 挖勺雕刻刀挖盤雕刻刀半圓雕刻刀木工 ...

(3號10mm打胚圓刀) 挖勺雕刻刀挖盤雕刻刀半圓雕刻刀木工雕刻刀木雕刀挖勺刀木鑿刀 ... 華美工具為了滿足喜好雕刻木工朋友們的挖勺製盤等需求,精選了幾把半圓雕刻刀, 於 seller.pcstore.com.tw -

#34.Wood Carving Tools - 雕木工具/ 木工工藝:藝術、手工藝與縫紉

AUGSUN 木雕刀組- 20 件手工雕刻工具組適用於DIY 雕刻木匠專家和初學者 ... BeaverCraft 豪華木雕套組S18X - 木雕刀具組- 勺雕工具組- 打蠟刀組- 木工工具組木雕工具套 ... 於 www.amazon.com -

#35.[傳統木工工具] 木雕入門之初學者購買工具指南及用刀方法 - 壹讀

木雕 入門工具1:手工刀. 手工刀比較適合雕刻軟木,比如椴木、香樟木、松木。 手工刀又可以分為圓刀、平刀、三角刀、斜刀、玉婉刀、雕刻刀等。 於 read01.com -

#36.MORAKNIV 右手用不鏽鋼木雕虎克刀(不含保護套) Hook Knife ...

如果您想雕刻自己的勺子、碟子或杯子,不鏽鋼彎勾木雕刀是最好的選擇,因為它的U 形使其最適合挖空圓形和凹形。 具有單刃刀片,您可以用手指從一側推動刀片。半徑為13 毫米 ... 於 100mountain.com -

#37.太平廣記(五): 3000篇古代神話小說總集 - Google 圖書結果

涼草鳳木,或出於薛王宅。《十洲記》云:火林國出也。 ... 鳳首木高一尺,而雕刻成像鸞鳳那樣的形狀,木頭很像已經枯乾了,所以就像鸞鳳的羽毛沒有落盡。即使是嚴寒之日, ... 於 books.google.com.tw -

#38.【木雕刻刀】 2021推薦評價最佳 - 松果購物

限時特價木雕刻刀優惠倒數中,還有聖誕佈置和聖誕節裝飾,再不把握木雕刻刀就沒啦!松果購物為你嚴選最划算商品! 於 www.pcone.com.tw -

#39.迷你電鑽USB電動雕刻刀雕刻刀組雕刻筆雕刻機木雕工具木雕筆 ...

迷你電鑽USB電動雕刻刀雕刻刀組雕刻筆雕刻機木雕工具木雕筆木刻刀USB雕刻刀. 促銷價$1398 /入. tag_prefix-icon. 96折. 券後低至. $1342/入. 1入大省方案. 直接購買. 於 m.buy123.com.tw -

#40.電動雕刻刀

雕刻工具電動木工雕刻刀套裝木雕根雕刻工具打磨拋光刀頭銑刀鑽 · 雕刻工具電動白鋼雕刻刀頭三刃尖刀核雕橄欖木雕木工套裝銑刀劃線 · 德國美耐特雕刻筆雕刻機電動雕刻筆小電? 於 www.rakuten.com.tw -

#41.三角潭的水鬼 - Google 圖書結果

新王公如果少了開基祖附身,縱使用玉石雕刻或純金鑄造得再威嚴再有氣勢,算來不過是一尊 ... 村長和委員們商討如何解決時,有人主張重新找匠師選最好的樟木雕尊新的神像, ... 於 books.google.com.tw -

#42.雕刻刀具、雕刻什麼樣材料和類型的講解www.tool-tool.com

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.工具是雕刻家從事創作的最直接的助手和伴侶。在木雕的工藝製. 於 beeway.pixnet.net -

#43.木彫り木材 彫りやすい板と硬い板10種 | 木を彫る日々

赤い板なので、色付けはあまりしません。 桂の木彫作品 桂の木で制作した作品の一部. 桂の板を電動彫刻刀 ... 於 3cco.jp -

#44.幽影王冠III:霧中女王 - Google 圖書結果

沒有繁複的常春藤雕刻、沒有大理石雕像,也不是有著彩色玻璃窗和專屬出入口的陵寢。只有一方青草,和一顆黑色圓石。 ... 小截白色木頭。等墓碑刻好後,他們再度回來這裡, ... 於 books.google.com.tw -

#45.無腦大童話 - Google 圖書結果

096一塊木頭有一廟宇擴建,某一素負盛名的雕刻師應邀雕刻新尊佛像,他在倉庫裡挑了一塊頂級的木料,而這塊木料似乎太大了些,可是他知道這座廟的師父們一向修行有道, ... 於 books.google.com.tw -

#46.木雕刻刀-新人首單立減十元 - 淘寶

去哪兒購買木雕刻刀?當然來淘寶海外,淘寶當前有22791件木雕刻刀相關的商品在售,其中按品牌劃分,有ASOYOGA/阿斯珈557件、雕途204件、易之力153件、特易銳1079 ... 於 world.taobao.com -

#47.如何挑選木工雕刻入門工具刀? - GetIt01

對雕刻有興趣,卻又不知如何挑選使用工具,便在網上購買了一本《木工雕刻全書——從零開始掌握木雕技藝》作為入門用。裡面有一章推的入門雕刻刀, ... 於 www.getit01.com -

#48.18-213 木柄雕刻刀-10入

產品 > 手工具五金 > 18-213 木柄雕刻刀-10入 ... 木頭雕刻,適用於手工藝品、家庭DIY等。 產品特色: ○10種尺寸樣式可依需求,選擇所適合的規格使用。 於 www.sellerytools.com -

#49.電動雕刻刀購物比價- 2021年12月| FindPrice 價格網

電動雕刻刀的商品價格,還有更多電動雕刻刀雕刻工具木鑿木雕機根雕機木工雕刻刀DF相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格網讓你快速找到最便宜的商品. 於 www.findprice.com.tw -

#50.國立臺灣圖書館 雕刻刀下的峇里島—馬爹木雕個展

峇里島的男人天生是藝術家,從小浸潤在鄉村和家庭的藝術氛圍裡,在台灣的我們剛上小學學習ㄅㄆㄇㄈ,Made已經拿刀在零碎木材,把腦海裡畫面雕刻成眼前立體的形象。 過去幾 ... 於 www.ntl.edu.tw -

#51.木育夥伴 - 桃園市立大溪木藝生態博物館

木育夥伴. 想要專業的師資帶你做手作?想知道更多木藝知識? ... 做手作|聽導覽|師資進校|刀具保養 ... 03-3803444, 研磨鉋刀、鑿刀、雕刻刀等 ... 於 wem.tycg.gov.tw -

#52.木頭雕刻刀飛搜購物搜尋- 第1 頁

刻出福氣超值套書組(附進口木頭兩塊/台灣製雕刻刀組/刻出福氣教學紙模)/許志達eslite誠品 · SHL 5件套木工异形旋轉銼刀木頭雕刻刀木工銼刀打磨頭壓紋旋轉銼廠家直發 · 雕刻刀 ... 於 shopping.feeso.com.tw -

#53.Dremel 650 3.2mm 直型木工雕刻刀- 電動工具 - 特力屋

【016094516】|雕刻木材或其他較軟材質由高速鋼製成3.2mm 直型木工雕刻刀|特力屋.特力家購物網. 於 www.trplus.com.tw -

#54.木藝手工雕刻者常用的幾種雕刻刀型DIY製作方法 - 每日頭條

雕刻刀 是手工雕刻者必備的雕刻工具,雕刻刀具的刀型有很多種,一般雕刻者都是根據自己的需求來配備。我在上一篇文章中提到過會分享一下怎麼自製集中 ... 於 kknews.cc -

#55.木質雷射雕刻 - 進得利環保實業股份有限公司

雷雕、木質雷射雕刻、木頭雷射雕刻、客製化雷雕雕刻、洞洞板、展示板、壁掛板、裝潢設計師、圓孔、工具掛板、產品展示吊板、圓孔掛板、工具牆、展示牆、台中市、彰化 ... 於 www.sulis.com.tw -

#56.【木工雕刻刀】价格_图片 - JD.com

木工雕刻刀 ; ¥37.00 · 已有19373 ; 3支装刮木刀-白盒装. ¥38.00 · 已有492 ; 木柄刻刀12件套. ¥38.90 · 已有581 ; 雕刻刀八件套标配+木夹床(送油石); 雕刻刀八件套标配. ¥98.00. 於 www.jd.com -

#57.推薦十大雕刻刀人氣排行榜【2021年最新版】 | mybest

雖然其CP值相當不錯,對於專業木雕愛好者而言實為一大福音;但以小試身手的初學者來說,是不是真的用得到這麼多把刀,可就見仁見智囉! 種類, 平刀、丸刀 ... 於 my-best.tw -

#58.雷雕代工-木板雷雕/木製恐龍時鐘雷雕- 產品介紹

雕刻 照片, 傳統的方式如果妳想在金屬、木材、大理石、皮革、等...材料上雕刻圖形時只有請有經驗的雕刻師傅或CNC 銑床加工,佳因UV 紫光雷射雕刻可以在電腦精密控制下 ... 於 www.finecause.com.tw -

#59.刻出福氣超值套書組(附進口木頭兩塊台灣製雕刻刀組刻出 ... - 誠品

刻出福氣超值套書組(附進口木頭兩塊台灣製雕刻刀組刻出福氣教學紙模):,☆實體書+馬上就能動手刻的材料包☆超值組合包括:◇《療癒木雕研究室》實體書一本◇ ... 於 www.eslite.com -

#60.塑膠品製造

5. 廢料回收相關設備: 粉碎機、直立式混合機、磨刀機、油壓裁斷機、高速混合機、攪拌桶、切粒機。 ... LaserPro CO2, YVO4以及光纖之雷射雕刻機, 雷射切割機系列。 2. 於 www.manufacturers.com.tw -

#61.木湯匙製作的MORA Hook Knife 彎鈎狀雕刻刀/ 虎克刀

這次要介紹的是bushcraft製作木湯匙或木碗常用到的hook knife 彎鈎型雕刻刀圓弧形的刀刃是其特色,用來型塑木頭圓弧造型的修飾與削切,如圓棍、木湯匙 ... 於 spenceou.pixnet.net -

#62.日本製 - 大司細木工

河清刃物青紙鋼雕刻刀...[2779]. View. 河清刃物青紙鋼雕刻刀...[2778]. View. #11小雕刻鑿-丸曲9mm[KA#11]. View. 版畫雕刻刀-單支[2565]. View. #14太鼓雕刻細工刀. 於 www.dastool.com.tw -

#63.木雕刻創作- momo購物網

<木雕刻創作>一書內容包含日本木雕創作的所有詳細技法,工具的介紹,以及 ... 各類刀形、仕上刀的種類、特殊鑿刀(木工鑿刀)、其它雕刻刀砥石(磨刀 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#64.台灣光華雜誌2021年3月號中英文版: 隱形冠軍‧卓越企業

回台灣落腳後,玲芳也常常帶Made參觀廟宇、博物館,只要看到木雕師傅,Made總會忍不住 ... 雕刻的記憶在Made心中蠢蠢欲動,然而真的讓他重拾雕刻刀的,是某次岳母北上探望 ... 於 books.google.com.tw -

#65.2021 雕刻刀推薦|十二月優惠比價

☆貨比三家☆ Engrave-lt 電動雕刻筆刻字筆附電池電動雕刻機DIY 木工工藝雕刻刀美工刀刻畫 · 雕刻木工刀雕刻刀電動雕刻機刻刀刀頭篆刻工具套裝手工木工木雕核雕玉石印章【 ... 於 buy.line.me -

#66.東陽木工雕刻刀的價格推薦- 2021年12月| 比價比個夠BigGo

雕刻刀木工東陽雕刻刀具手工木刻刀木工硬木雕刻工具打坯平 · 雕刻刀木雕雕刻工具東陽木雕刻刀手工木工根雕茶盤木刻套裝打 · 雕刻刀木雕工具東陽手工木工雕刻刀修光清底刮底刮. 於 biggo.com.tw -

#67.木頭雷射雕刻

雷雕、木質雷射雕刻、木頭雷射雕刻、客製化雷雕雕刻、洞洞板、展示板、壁掛板、裝潢設計師、圓孔、工具掛板、產品展示吊板、圓孔掛板、工具牆、展示牆、台中市、彰化 ... 於 www.mydomydo.com.tw -

#68.雕刻刀 - 建成工具

日本製,熱銷款! 三木章POWER GRIP 雕刻刀5支組. NT$ 850. 1 ... 於 www.jctool.com.tw -

#69.刻出福氣超值套書組】 書+進口木頭兩塊+台灣製雕刻 ... - 博客來

書名:【刻出福氣超值套書組】☆ 書+進口木頭兩塊+台灣製雕刻刀組+「刻出福氣」教學紙模☆,語言:繁體中文,ISBN:9789579199988,頁數:128,出版社:PCuSER電腦人 ... 於 www.books.com.tw -

#71.木雕刻刀套裝PTT與DCARD推薦網拍商品- 2021年12月|飛比價格

木雕刻刀 套裝PTT與DCARD推薦網拍商品就來飛比,收錄全新、二手木雕刻刀套裝在露天、 ... 現貨直出木工雕刻刀木刻刀套裝木工工具修光刀雕刻刀具根雕手工木雕刀尾牙鉅惠. 於 feebee.com.tw -

#72.雕刻刀 - PChome 24h購物

【Panrico 百利世】12件式木工雕刻刀組木刻刀組木雕刀組附磨刀石台灣製造. 刀刃鋒利順手; 日本鋼材SK5刀刃,堅固耐用; 適用於雕刻、修邊、模型製作、手工藝品、學生 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#73.請問木雕雕刻刀什麼木有都能雕嗎?還有是用刀的好還是用機器 ...

請問木雕雕刻刀什麼木有都能雕嗎?還有是用刀的好還是用機器的好,1樓長臺肖像木雕木雕刀可分為打胚刀和修光刀,打胚刀比較厚,沒有修光刀鋒利, ... 於 www.doknow.pub -

#74.木工雕刻刀木工挖勺組 - 木百貨

木工雕刻刀木工挖勺組 ; 之訂單確定成立後,規格品最快3-5天(不含假日) ; 訂單為急件或是客製化商品,請備註告知 ; 關於我們. 木百貨是專業的製材加工廠,專業進口生產木板、 ... 於 woodmall.com.tw -

#75.療癒餐桌的雕刻日常|日系紋刻木食器必修課 - YOTTA

從木頭知識、專業手法、藝術創作到塗裝保養。一起喚起心中對生活品味的堅持 ... 11)日本三木章雕刻工具組1650元(含工作台、三木章雕刻刀15mm、EHOMA F型夾120*60mm) 於 www.yottau.com.tw -

#76.鹿港施鎮洋傳統木雕兿術 - 第 161 頁 - Google 圖書結果

面對媒材的一貫思考方式並非只是純然利用媒材,而是將圖案形體從木頭中解放出來, ... 此特殊刀具便於利用在深浮雕、透雕、或圓體雕等各式各樣不同工法之木雕作品, ... 於 books.google.com.tw -

#77.木頭雕刻刀 實用居家工具 5件套木工異形旋轉銼刀 - Lvai

木湯匙製作的MORA Hook Knife 彎鈎狀雕刻刀/ 虎克刀@ 磐子的BUSHCRAFT & WILDLIFE … ... 木雕工具在淘寶網的熱銷商品,目前共找到6920筆 於 www.howengchi.co -

#78.雕刻機/雕刻刀-優惠推薦| 2021年11月Yahoo奇摩超級商城

筆刀剪紙手工美工雕刻刀學生木雕工具套裝裁紙紙雕刀橡皮章刻紙刀JRM簡而美快速出貨. $479 活動 $446 起. 智選優品 · 雕刻筆鋰電動力雕刻筆充電式電磨機多功能小型打磨 ... 於 tw.mall.yahoo.com