植物園台北的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王正方寫的 調笑如昔一少年 和徐宗懋圖文館的 閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台北室內免費景點 台北典藏植物園 鑽石級綠建築享受芬多精 ...也說明:現在改名為台北典藏植物園,目前免費開放,為花博室內最大的植物園,有臺灣原生植物區、熱帶植物區、蘭花、多肉植物區、溫帶植物區、秋海棠區及高山植物區 ...

這兩本書分別來自印刻 和時報出版所出版 。

國立臺灣師範大學 環境教育研究所 蔡慧敏所指導 李莉儂的 台北植物園之環境教育學習內涵與需求探討:以環境素養之架構分析 (2013),提出植物園台北關鍵因素是什麼,來自於植物園、台北植物園、環境教育、環境素養。

而第二篇論文逢甲大學 中國文學系 朱文光所指導 蔡郁青的 劉枋及其作品研究 (2012),提出因為有 劉枋、婦女寫作協會、五○年代、台灣文學的重點而找出了 植物園台北的解答。

最後網站台北植物園(101.05.13)則補充:「台北植物園」不僅是休閒的好去處,也具有教育性的功能,這個大自然的博物館,可以發現許多珍奇的植物。 一進入園區,一片綠樹蔥蘢的景色, ...

調笑如昔一少年

為了解決植物園台北 的問題,作者王正方 這樣論述:

時代兀自動盪, 少年青春的煩惱、迷惘與夢想, 依舊在彼此追逐調笑的步伐之間 灑落一地的璀燦與斑斕。 人物個個有稜有角,過目難忘。這本書文如其人,寫得興高采烈,……把人生一齣悲喜劇導得五彩繽紛。——白先勇 一九四八年,《國語日報》於台北創刊,少年王正方跟著父親的腳步來到台灣,是避亂,也是播種。在父親創辦的報社裡,年少的他睹見了形形色色的人物風流,在高壓的社會氛圍下,依稀拿捏出時代的形狀。 從小他們就和文學名家何凡、林海音一家是至交故舊;上了學,他和白先勇、蔣孝文當同窗;乃至於日後與名噪一時的作家江南做朋友……那個時代很大很大,但是在巨大的世潮中,卻有怎麼也沖不散的青

春記憶和人情溫暖。 這是知名導演王正方青澀歲月的回首與追記,從來台以後的求學歷程、生活體驗,還有成長過程中種種有趣、叛逆、遺憾、乃至於迷惘的回憶與笑料。那段物質上著實艱難而困苦的日子,在他詼諧而細膩的筆調下,軟化了苦悶,留下更多大時代裡的生命細節,讀來令人感覺恍如昨日。 本書特色 知名導演王正方個人回憶錄,一一呈現其人生各階段精采而動盪的生命歷程,後續私訪中國的經歷持續撰寫中。

植物園台北進入發燒排行的影片

#台北植物園 #免費入場 #台北人後花園

RayTV 主要為分享各式各樣

日常生活、3C開箱、國內外旅遊為主

用簡單貼近平常人的方式分享

歡迎大家訂閱以及分享唷!!!

沒有過多的剪片技巧以及拍攝手法

你的支持與訂閱鼓勵

是對於我的一種莫大的鼓勵

RayTV

https://raytv123.com/

台北植物園之環境教育學習內涵與需求探討:以環境素養之架構分析

為了解決植物園台北 的問題,作者李莉儂 這樣論述:

教育展示是現代植物園的主要功能之一,本研究的場域台北植物園是一個都會型的植物園,位於交通便利的台北市區內,是一個兼具歷史與自然價值的植物園,加上鄰近各級學校,因此是一個相當適合發展成為大眾親近自然、認識自然的環境教育場域。目前台北植物園的教育活動,主要是不分齡的導覽解說,學習的內涵以植物相關的知識為主,在環境教育的發展上應該還有更多可能性。 研究採用北美環境教育學會(NAAEE)於2011年提出的環境素養評量模式做為資料分析的工具,從環境素養的四個面向:知識、環境意向、綜合能力、負責任的環境行為,探討適合台北植物園的環境教育學習內涵,並探討台北植物園環境教育之學習內涵與學習方法需求,與

界定台北植物園環境教育的學習歷程。 研究結果發現,在知識方面,台北植物園能夠促進學習者對於各類植物以及植物學相關知識的瞭解,並體會植物對於人和自然生態環境的重要性;從台北植物園中的史前遺址、古蹟、老樹能夠認識台北植物園的環境史,與台北從史前至今的發展歷程;在環境議題方面,台北植物園應該讓學習者瞭解目前自然生態環境所面臨的威脅,藉此體認植物保育的迫切與必要性。在環境意向方面,台北植物園應重視啟發學習者「對於植物與自然的興趣」、培養學習者「喜愛與尊重自然的態度」,提升學習者的「環境覺知與敏感度」以及「環境行為意圖」。在綜合能力方面,「野外調查與實驗能力」以及「分析環境議題並選擇自己的立場」是台北

植物園推行環境教育時可融入的學習內涵。在負責任的環境行為面向,台北植物園可針對環境議題提出解決問題的方法或是對於環境友善的行為 在環境教育發展需求方面,「欣賞與喜愛自然的態度」、「以各種感官探索自然環境」、「保育自然環境的必要性與方法」、「基因改造食品議題」是較多受訪者認為台北植物園應該加強的環境教育學習內涵。台北植物園的導覽解說一直以來重視植物科學或專業知識,因此應該帶入更多生態學的概念。而「導覽解說」、「啟發性的遊戲」、「農業或園藝之實作體驗」和「攝影或藝術創作」是較多受訪者認為應該採取的學習方式。 在學習歷程方面,若對象為學齡前至國小低年級的兒童,應著重於感官的啟發,以及培養他們對於

自然的喜愛與興趣;若對象國小中年級至中學的學生,可逐漸讓他們學習關於植物與生態的各類知識、環境議題,以及培養他們分析環境議題與野外調查的能力;而成人的學習者應重視行為面向的學習,並且學習內涵要與他們的需求或興趣結合 依據研究結果,本研究對於台北植物園的環境教育規劃、環境教育方案設計、室內空間運用,以及未來研究方向提出建議。

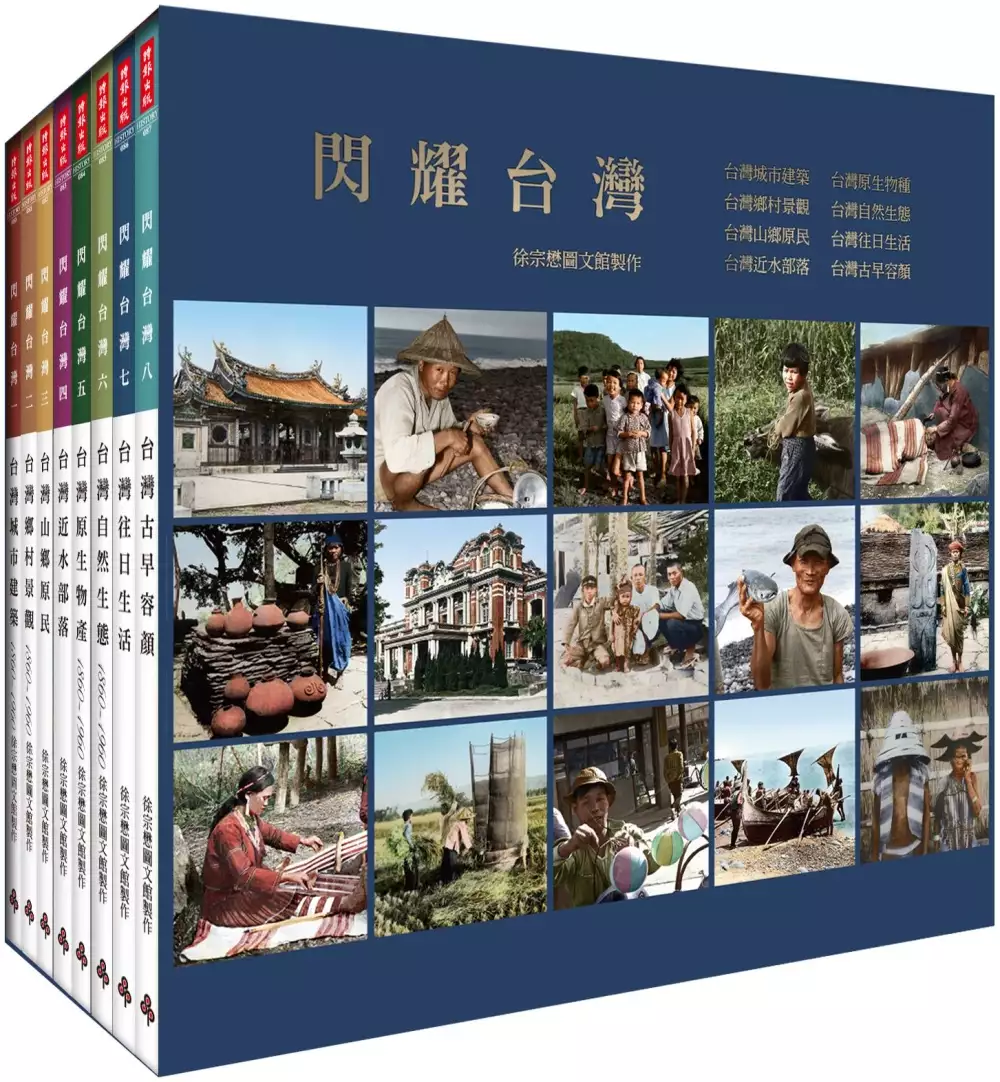

閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)

為了解決植物園台北 的問題,作者徐宗懋圖文館 這樣論述:

閃耀台灣精裝套書八冊 附贈精美明信片(八張) 《閃耀台灣》:台灣土地情感與知識的傳家之寶 從來沒有一套台灣書籍像《閃耀台灣》這般,讓人如此沉浸在台灣土地的百年時空,猶如步行其間,徜徉於四周炫目感人的風情,偶爾也因目睹具體的事件而感受到內心強大的衝擊。這套書已經超過傳統紙本書的視覺極限,而是台灣土地情感而知識的傳家之寶。不只是放在書架,而是注入未來世世代代的台灣人的心靈,不斷地被學習和重溫,具有永恆的典藏價值。 能做到這一點,是因為《閃耀台灣》使用了最精美的照片原材料,以及最高端的現代數位上色工藝技術。這是徐宗懋圖文館動用了累積20年的原照片收藏

,以及過去5年建立的國際一流數位上色藝術師團隊,兩項優勢所取得的驚人成果。 以《台灣山鄉原民》這一本畫冊為例,本畫冊使用日本學術權威森丑之助先生在百年前所拍攝的經典原住民圖錄照片,一般出版社都使用舊出版品反覆翻拍的圖片,大多都已模糊不清;然而,徐宗懋圖文館卻使用用市價高達50萬台幣的森丑之助的精緻柯羅版原版圖片。如此投資只為了取得最好的印製效果,這也使得《閃耀台灣》中的原住民圖像無論內容和視覺效果,都達到了台灣出版界史上的最高峰。 至於物產和生態方面的圖片,則是使用了《大量台灣寫真大觀》、《亞細亞寫真大觀》和《台灣物產大觀》精美的原版照片,呈現了前所未有的視覺效

果。有關過去台灣人生活和習俗的影像則是民國49年(1960年)薛培德牧師所拍攝的經典照片,每一張都是由原底片沖洗出來,並且進行精美的數位上色,展現了動人的往日情懷。 總之,在技術工藝層面,台灣沒有任何一本出版物像《閃耀台灣》做出如此大的財力,動用如此多的人力,以及付出如此深的心力,只為了留下一套值得代代相傳的台灣之寶。 《閃耀台灣》製作完成於台灣疫情最嚴重的兩年,很多人不能正常上學上班,收入和生活都受到影響。然而,就在此時此刻,我們做出最大的投資,投入最大的心力,完成這一套經典作品,代表台灣在艱困的環境中奮鬥不懈的精神,有如一顆閃亮的鑽石,永遠福星高照。

文/作者徐宗懋 以下是八冊書的主題: 《閃耀台灣一:台灣城市建築1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊從清朝時期到日本殖民,一直到光復以後,台灣城市景觀的變化,包括建築的材料、風格、實用性,以及對生活實際的影響。時間橫跨一百年,包括日本時代現代城市的興建,書中有數張珍貴的全景圖,考證了過去城區、官署、街道和民房的位置和稱謂,成為十分珍貴的文獻和美學紀錄。 《閃耀台灣二:台灣鄉村景觀1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊介紹鄉村地區建築的特色和景觀,清朝

時期主要是傳統閩南和客家的農舍,富裕人家則住三合院,至於原住民則是傳統的茅草屋或石板屋。日本時期,城市建築出現較大的變化,不過鄉村建築的變化較少,直到光復以後大量的水泥房和磚石房,又呈現新的風貌。 《閃耀台灣三:台灣山鄉原民》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的圖像原作為底本,圖像反映的山區景觀與原住民生活狀態,本書主要集中在山區原住民部落的人文風情,包括泰雅族、卑南、布農、排灣等部落,本書著重介紹這些部落在山區的生存方式,包括信仰、生產以及日常生活習俗等,內容豐富,為珍貴文獻和美學資料。 《閃耀台灣四:台灣近水部落》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的

圖像原作為底本,透過高端的上色技術賦予新的生命。本畫冊介紹靠近海洋和湖泊的原住民部落,主要集中在阿美族、達悟族和邵族,書中以豐富多彩的照片表現他們和海洋以即湖泊的生活關係,其中達悟族捕獲飛魚的圖像紀錄,更是珍貴的歷史文獻。 《閃耀台灣五:台灣原生物產1860-1960》 1960年代台灣輕工業興起之前,台灣的主要生產農業產品和大宗原料,同時包含部分漁牧事業,即以本身的土地為生產資源、包括稻米、蔗糖、樟腦、水果以及養蠶事業等等,充分反映台灣在工業化之前的生產情況,這也是早期台灣經濟的主體。 《閃耀台灣六:台灣自然生態1860-1960》 本畫冊使用民間

老照片以及薛培德牧師的攝影作品,完整呈現台灣從清代、日本殖民,到光復初期的動植物自然生態,包括主要的動物和植物,以及高山景觀。這是台灣原生物種和大自然的完整呈現。 《閃耀台灣七:台灣往日生活》 1960年,即那個年代的人們習慣稱的民國49年,美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。1970年代台灣快速工業化之前基層百姓仍然生活於農業社會的形態,包括婚喪禮俗、各種手工行業、飲食習慣,甚至鄰里關係等等。許多現象已經存在百年以上,但在1970年代以後卻逐漸消失了。今天50歲以上的台灣人,可能童年時期在農村地區還經歷了農業社會型態的

尾端。 本畫冊主要集中薛培德牧師作品中有關早期台灣人生活的型態,包括信仰、工作、日常作息等,這些都是老台灣人走過的生命之路,因此,本書不僅是懷舊,也有社會學的紀實價值。 《閃耀台灣八:台灣古早容顏》 美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張的台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。除了生活型態,還拍下了當時人們的容貌神情、穿著打扮,透過帶著喜怒哀樂情感的容顏,那個年代的生活模式與精神,更生動地被記錄下來。 本畫冊集中表現老台灣人的容顏風貌,包括男女老幼的面容、服飾以及人際互動的狀態,不僅是老台灣生動的生活記憶,也是上一輩人不可抹滅的

容顏。

劉枋及其作品研究

為了解決植物園台北 的問題,作者蔡郁青 這樣論述:

本論針對劉枋的作品與其人生歷程為研究目標,透過資料的搜集與爬梳,重建劉枋的生平與作品間的關係。由於劉枋出生書香門第,自幼受到極為良好的教育,在學期間受新式教育思潮影響與接觸西洋文學的閱讀經驗,在劉枋早期作品之中表現出極為摩登的現代思想。 1949年隨著國民政府來台之後,順應當時的社會背景與官方推行的戰鬥文藝,劉枋的作品也不免俗的出現反共題材,也因為紓解飄零在外對故土的思念,作品另一方面呈現濃厚的懷鄉之情。初來台灣之時的作品也反應劉枋當時舉目無親、對台灣土地的陌生與漂泊不定之感,透過不斷刻劃過去的記憶,反覆書寫關於原鄉種種往事,不斷強化也美化故土,深恐遺忘。隨著在台定居的時間拉長,執政者

反攻大陸的神話日益崩壞,劉枋對於原鄉的注意力逐漸回歸現實生活,寫作的題材也開始適應台灣本土關注起周遭環境,創作題材也更加多元,飲食書寫、人物傳記等皆是她下筆的對象,作品之中能看出劉枋努力融入異地的軌跡與生活的紀錄。定居台灣期間的劉枋,除了寫作也投入編輯工作,與許多文友結識來往,並參與中國婦女寫作協會,推廣婦女參與文學創作,成為當代女作家作品問世的重要推手,在文壇上極為活躍。晚年的劉枋由於人生際遇使然,投入佛門,也一改描寫塵緣的文風,轉向因果報應、勸人修德向善,發表文章的平台也從藝文雜誌到佛光山發行之讀物。 本論針對劉枋一生中豐富的創作,與對五○年代台灣文壇之貢獻進行研究,將劉枋的生平與創作

合併論之。

植物園台北的網路口碑排行榜

-

#1.台北植物園捷運綠線小南門站最美荷花池公園綠地 - Yahoo奇摩

如果問到台北的大公園,很多人都會說大安森林公園。但大安森林公園人真的好多,所以花洛米私心更愛台北植物園一些。植物園不僅佔地寬廣,裡面還有很多 ... 於 tw.travel.yahoo.com -

#2.臺北典藏植物園(台北典藏植物園) - 台北- abic愛貝客親子遊

台北 - 臺北典藏植物園是台北花博展時的未來館,展期結束後利用原有的鑽石級綠建築打造出台灣生態環境縮影,也是全台單位面積展示植物最多種類的植物園 ... 於 www.abic.com.tw -

#3.台北室內免費景點 台北典藏植物園 鑽石級綠建築享受芬多精 ...

現在改名為台北典藏植物園,目前免費開放,為花博室內最大的植物園,有臺灣原生植物區、熱帶植物區、蘭花、多肉植物區、溫帶植物區、秋海棠區及高山植物區 ... 於 ub874001.pixnet.net -

#4.台北植物園(101.05.13)

「台北植物園」不僅是休閒的好去處,也具有教育性的功能,這個大自然的博物館,可以發現許多珍奇的植物。 一進入園區,一片綠樹蔥蘢的景色, ... 於 roxfungkimo.pixnet.net -

#5.台北『台北植物園美食餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

台北植物園 美食餐廳推薦,台北植物園美食餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享: 三元堂拉麵專門店, 宜賓燃麵, 蕃薯藤自然食堂-台北植物園店, Wake Up 起床, ... 於 ifoodie.tw -

#6.【台北景點】中正區。台北植物園捷運綠線小南門站最美荷花池 ...

但大安森林公園人真的好多,所以花洛米私心更愛台北植物園一些。植物園不僅佔地寬廣,裡面還有很多舒服有樹蔭的步道可以散步。夏天時候,荷花池的荷花一開 ... 於 followmi.tw -

#7.台北植物園 - 時空偵探的歷史行腳

今晚,小編則要向大家介紹,位於南海路上的台北植物園(見圖一)。 ... 該地以興建衛戌病院,苗圃便被迫遷移至大龍峒(今台北市大同區)與圓山一帶。 於 victorsong.pixnet.net -

#8.臺北植物園 - 臺北旅遊網

台北植物園 是日本時代設立,若從前身的苗圃算起,已經超過百年歷史。國民政府治台後,在植物園旁的苗圃興建許多中國宮殿式建築,加上荷花池、楊柳樹、竹林等,頗 ... 於 www.travel.taipei -

#9.怎樣搭巴士, 地鐵或火車去中正區的台北植物園 - Moovit

在中正區, 怎樣搭公共交通去台北植物園. 以下公共交通線路會停靠台北植物園附近. 巴士: 1, 204, 235, 624, 624綠野香坡; 火車: 區間 ... 於 moovitapp.com -

#10.拍攝自然、植物、動物之好去處,戶外教學&賞鳥熱門景點

幾年前曾經來過一次台北植物園,. 對這裡的印象就是很多植物,當時沒有太多感覺、只覺得有點無聊,. 最近看到朋友分享拍攝翠鳥的照片真是極美,. 於 jackla39.pixnet.net -

#11.(台灣中正區)台北植物園- 旅遊景點評論 - TripAdvisor

台北植物園 是日本時代設立,若從前身的苗圃算起,已經超過百年歷史。國民政府治台後,在植物園旁的苗圃興建許多中國宮殿式建築,加上荷花池、楊柳樹、竹林等,頗有江南 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#12.台北植物園- 维基百科,自由的百科全书

台北植物園 (英語:Taipei Botanical garden),位於中華民國臺北市中正區南海路53號,佔地約8.2公頃,隸屬於行政院農業委員會林業試驗所,是一個備有完整植物蒐集紀錄 ... 於 zh.wikipedia.org -

#13.《台北中山》台北典藏植物園彷彿是都市之中的熱帶綠花園

在花博新生園區裡的台北典藏植物園,除了是鑽石級的綠建築之外,並結合台灣頂尖的園藝專家打造而成,並且有原生植物區、熱帶/亞熱帶植物區、多肉植物 ... 於 duringmyjourney.com -

#14.台北植物園Taipei Botanical Garden - Home | Facebook

台北植物園 隸屬林業試驗所,是台灣第一座植物園。1896年日本人於台北城小南門外創建台北苗圃及母樹園,1921年正式更名為台北植物園,1945年二次大戰結束後由林業試驗所 ... 於 www.facebook.com -

#15.台北植物園入園守則及遊客入園管理要點(農委會)

台北植物園 佔地八公頃,主要的任務是廣泛搜集活的樹木標本,達到保育、研究和教育的功能。而且「台北植物園」已有百年的歷史,是一個有生命的文化資產,台灣光復之後由林業 ... 於 www.coa.gov.tw -

#16.【台北-中正區】台北植物園賞鳥、賞花親子遊

中午搭捷運帶小孩來台北植物園走走 · 看了中央氣象局網站的一周預報, · 因為幾乎是高溫炎熱又 · (賞花日期:2021/3/27) · △我們在西門站轉乘松山新店線, ... 於 www.walkerland.com.tw -

#17.台北植物園-台北景點推薦《瘋台灣台北民宿網》

以夏荷聞名的台北植物園,於荷花池間架了一條紫藤花隧。架高的花隧,不僅紫藤一種的藤本植物,依序緊連,有當前正極盛綻放的野薔薇、開一朵、兩朵的金銀花與迎春花。 於 taipei.fun-taiwan.com -

#18.【中山區】台北典藏植物園(新一代未來館)-20130817

日期:102年8月17日(週六)時間:AM10:19~AM10:39成員:叮咚一人台北典藏植物園台北市中山區濱江街6號之1邊02-77306220*9 ↑偷閒,本來叮咚是. 於 judy0226kimo.pixnet.net -

#19.台北植物園區__企劃瘋點子 - 大蝸牛工作室

在「平行時空的台北市」「台北植物園」除了荷花池、雙子葉植物區、台灣原生植物展示區、水生植物區、欽差行館等受歡迎的設施,往艋舺大道的方向,還有「熱帶雨林區」及兩座 ... 於 www.bigsnail.com -

#20.台北植物園成立百年來首度關閉北北宜桃國家森林遊樂區全數休園

疫情急速升溫,指揮中心今天宣布雙北進入第三級防疫警戒,農委會林試所轄下的台北植物園將從今天下午4點後封園到5月28日,是植物園成立百年來首度封園 ... 於 news.ltn.com.tw -

#21.台北植物園 - 中文百科知識

台北植物園 位於台北市南海路,為台灣日治時期的1921年創立(大正十年),創立者為台灣總督府。該園創立目的乃是為了培育熱帶林植物,一般來說,是為了讓日本武力於進軍 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#22.【台北中山景點】臺北典藏植物園‧植科品種豐富‧超好拍照‧認識 ...

豐富的植物品種,一些從沒看過的植物種類,是個可好好認識植物的地方阿~~ 還可以近距離細看植物,是個蠻不錯的室內景點。 臺北典藏植物園地址:台北市 ... 於 carriewu103.pixnet.net -

#23.台北市植物園

台北 市植物園. 植物園很漂亮 園裏的綠意會讓人忘了煩惱 這棵樹很有型的生長著 一塘池水倒映生態的豐富 走道上寂靜無聲, 看不到一個人 三孔小橋帶往另一場域 於 www.franzstudio.com -

#24.台北植物園120週年—植物文化地景二三事 - 藝文活動平台

台北植物園 120週年—植物文化地景二三事 ... 講者:董景生(林業試驗所植物園組組長) 時間:105.05.14 (六) 14:30~16:30 地點:B1遵彭廳. 地址:10066 台北市南海路49號| ... 於 event.culture.tw -

#25.台北植物園 - Shirley幸福部落

12/27鼠年最後一個週休假期,難得好天氣, 依舊不想跑太遠,來到台北市區至今已有一百多年歷史的綠色天堂~台北植物園。 植物園的前身是西元1896年日據時代所建的台北 ... 於 shirley168.pixnet.net -

#26.不只有植物!走過日據與二戰的百年植物園 - 微笑台灣

一百年前的園區原貌是什麼樣,就盡量恢復原狀。」歷史和自然在此和諧交融,日本神社和清代官署在此共容並存,每一個台北人都可以在植物園找到自己的綠色祕境。 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#27.台北植物園- Tripper Way 旅遊景點

台北植物園 (英文:Taipei Botanical Garden)是一座位於臺北市中正區的大型植物園,佔地約8 公頃,附屬於林業試驗所,是全台灣最早的一座植物園,有超過百年以上的 ... 於 tw.tripperway.com -

#28.台北植物園門票交通天氣景點介紹 - 相約久久旅遊網

台北植物園 坐落在南海路53號,佔地約8.6公頃。依植物分類系統與習性,植物園劃分為荷花池、十二生肖區、多肉植物區、蕨類植物區、詩經植物 ... 於 zh.meet99.com -

#29.台北植物園 - 美麗台灣心視界

「台北植物園」位於台北市南海路,隸屬農委會林業試驗所,也是北市極著名的綠蔭公園。植物園兼具保育、研究、遊憩和教育等功能,由林業試驗所規劃,將園內每個區域以 ... 於 www.twbest1.com -

#30.植物園】植物區(上千種植物塑造的綠帶) / 欽差行臺(百年清朝建築)

台北 -【植物園】植物區(上千種植物塑造的綠帶) / 欽差行臺(百年清朝建築). 2532. 於 tyjls4851.pixnet.net -

#31.台北植物園:夏日賞荷趣!荷花大清早盛開爭豔,賞花記得早起

台北植物園 根據不同主題及植物劃分許多區域,而夏季不可錯過的就是花朵盛開爭豔的荷花池。荷花又稱蓮花,為蓮科多年生宿根挺水植物,地下莖就是我們 ... 於 egoldenyears.com -

#32.周末逍遙遊/台北典藏植物園「米老鼠樹」開花 - Udn

大地春暖花開,台北典藏植物園同樣不缺席,台灣唯一花朵開在葉上的「台灣青莢葉」,賞花期進入倒數一周,小巧玲瓏的花朵,需要睜大眼睛去尋找。 於 udn.com -

#33.用綠意洗滌心靈的都市綠洲「台北植物園」 - HereNow

「台北植物園」以1895年日本政府接管台灣時栽種的苗園為根基,由原本面積不到5萬平方公尺的大小,隨著土地的增購,漸漸擴建至目前8萬平方公尺的面積, ... 於 www.herenow.city -

#34.台北-植樹節逛植物園 - 喵喵公寓

其實不是特地去逛植物園的啦~因為要去新東南海鮮餐廳吃飯,從小南門捷運站出來去最快速的捷徑就是 ... 台北植物園佔地8公頃,園區內植物有一千多種 於 vivia.pixnet.net -

#35.台北植物園~周邊美食 - 大小姐的部落格

植物園 的早晨是熱鬧的粗皮按(好特別的樹幹喔) 勝利樹~中華隊加油!!要得第一名唷!! 中華路一段95號這間天天客滿的麵店~ 小的魚丸湯20元~不錯---乾麵30元~普普這. 於 a17456.pixnet.net -

#36.網站成果資源:台北植物園資訊網

為行政院農業委員會林業試驗所台北植物園入口網站,主要分為九個單元:解說教育服務、活動看板、台北植物園... 於 digitalarchives.tw -

#37.【台北景點】典藏植物園|一次看熱帶、溫帶、高山植物

【台北景點】典藏植物園|一次看熱帶、溫帶、高山植物 · 台灣原生、熱帶亞熱帶植物區 · 多肉植物區 · 溫帶植物區 · 高山植物區 · 天使森林餐廳 ... 於 carolblogtw.com -

#38.台北植物園主題導覽解說活動

每週六兩場次上午9:30-11:00 下午15:00-16:30,開場前於和平西路入口內圓環(台灣原生植物展示區)集合,自由參加。 於 biodiversity.tw -

#39.【台北一日遊景點】假日何處去~台北植物園.都市叢林漫遊趣

台北 假日何處去.台北植物園與生活最貼近的互動陽光、空氣、水走入大自然的光與景之中讓假日生活更輕鬆的渡過台北植物園佔地約8公頃搜羅的植物多 ... 於 13blog.tw -

#40.台北植物園寓樂於教的綠色樂土 - 看雜誌

位於市中心的台北植物園,是少數鬧區中的自然淨土。腹地廣大的園區種植各種植物,一年四季都有不同的景致。還有清朝、日式建築在此存放參觀,既可親近 ... 於 www.watchinese.com -

#41.[台北景點]雨天/豔陽好趣處、賞多肉:台北典藏植物園(免門票)

台北 典藏植物園位於花博新生園區,雖然離圓山捷運站需步行一段時間,但沿途景色不錯,天氣好時慢慢散步很愜意。 (如果是把台北典藏植物園當雨天景點, ... 於 kettle.pixnet.net -

#42.臺北典藏植物園

臺北典藏植物園結合了鑽石級綠建築及國內頂尖園藝專家的智慧,以人類、植物與環境為主軸,描繪出臺灣生態環境縮影,打造出全臺僅有一座單位面積展示種類最多的展覽型 ... 於 www.future.url.tw -

#43.台北植物園/最知性的旅遊打卡景點之一/『南海學園』 - 探路客

台北植物園 坐落在南海路53號,佔地約8.6公頃的台北植物園,是台灣的第一座植物園,裡面植物多達1500餘種,不僅是豐富的植物教室,還有國家級古蹟『欽差行臺』與『臘葉 ... 於 www.timelog.to -

#44.<台北> 典藏植物園 - Lingの閒暇紀錄

台北 花博公園未來館從2013/6/1正式改為台北典藏植物園, 這次與夢想館推出套票,2館門票NT$115(原價150) 老爺說:我們今天先去夢想館,植物園改天去. 於 janetch1223.pixnet.net -

#45.台北植物園

台北植物園 (英語:Taipei Botanical garden),位於中華民國臺北市中正區南海路53號,佔地約8.2公頃,隸屬於行政院農業委員會林業試驗所,是一個備有完整植物蒐集紀錄 ... 於 www.wikiwand.com -

#46.蕃薯藤自然食堂台北植物園店- 吃到飽 - Sophie的記事本

[葷素食有機天然料理自助式吃到飽]捷運中正紀念堂站/小南門站美食—蕃薯藤自然食堂台北植物園店 · 這間餐廳是大姐朋友推薦的,大姐吃過兩次覺得很不錯 · 這天 ... 於 sophieho368.pixnet.net -

#47.台北中正|台北植物園,和城市的植物心生活 - Jamie慢森活

走在不陌生的台北,隨處都能找到適合自己交通的方式到達台北植物園,就像走過馬路就有的公車站、路口就有的捷運站還有一排排UBick停放,更是打開臺北 ... 於 www.jsimplelife.com -

#48.台北植物園- 中正區- 台北市 - 旅遊王TravelKing

台北植物園 依植物分類系統與習性分區,每個區域以不同的主題呈現,並且設有解說牌,介紹琳琅滿目的奇花異卉,例如荷花池、十二生肖區、多肉植物區、蕨類植物區、詩經植物區 ... 於 www.travelking.com.tw -

#49.台北植物園步道 - 健行筆記

台北植物園 是台灣第一座植物園,創建於日治時期,1896年創建「台北苗圃」及母樹園,1921年正式更名為「台北植物園」,1945年二次大戰結束後由林業試驗所接管, ... 於 hiking.biji.co -

#50.【台北】漫遊日記親近大自然~ 台北植物園

過了好幾天好天氣之後台北又下雨了晚上好今早的春雷你們有聽到嗎?小mi那時候正躺在床上看著"第四十四個孩子"這本書雖然故事內容有點沉重不過卻是一本 ... 於 mei30530.pixnet.net -

#51.【精選】全台7間絕美植物園!隱藏在城市裡的雨林秘境

溫室雨林讓你天氣不佳時,一樣可以感受溫暖的戶外氣息,下次雨天就去溫室植物園吧! 文章目錄. 收合. 台北|臺北典藏植物園. 於 www.popdaily.com.tw -

#52.[北市中正].台北植物園.布政使司衙門.南海學園

台北植物園 位於台北市的西南區,面積達數萬坪,是一座歷史悠久的苗圃花園。 植物園創設於1896年(明治29年), 當時台灣總督府在南門町徵收土地,闢為林業苗圃,初 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#53.台北植物園-附近景點| 城美行旅官方網站

台北植物園 位於台北市西南側中正區南海路上,佔地廣闊、綠蔭密佈,宛如小型森林;植物園佔地約8公頃,園區內之建築與植物種類已遠超過以往盛況,搜羅之植物多達1500餘 ... 於 www.chairman-hotel.com.tw -

#54.踩點全台多肉植物園!|輕鬆拍出網美照! - GOMAJI夠麻吉

店前有一整排放滿多肉植物的層架,來到這裡別忘記在美美的白牆與多肉植栽前拍照啊!有肉就在台北市中心,從捷運大安站步行約4分鐘就能抵達! 【交通資訊】 於 www.gomaji.com -

#55.台北植物園 - Google

台北植物園 ,位於中華民國臺北市中正區南海路53號,佔地約8.2公頃,隸屬於行政院農業委員會林業試驗所,是一個備有完整植物蒐集紀錄文件,並進行科學研究、保育、展示 ... 於 www.google.com -

#56.蘭嶼珠光鳳蝶現蹤台北產卵專家:非常不好 - 中央社

林業試驗所台北植物園臉書昨天貼文說,這兩天珠光鳳蝶在園內的昆蟲與植物區出沒,因為那裡種了牠們喜愛的食草馬兜鈴屬植物,生物受到棲地改變或人為飼養 ... 於 www.cna.com.tw -

#57.臺北植物園- 台北PaPa Whale - 德立莊酒店Midtown

PaPa Whale酒店, PaPa Whale, 台北PaPa Whale酒店, 高雄PaPa Whale 美麗島酒店. ... 植物園是日據時代研究植物的重要場所,占地約8公頃,保留了當時從臺灣、日本、中國 ... 於 www.papawhale.com -

#58.台北免費植物秘境!「17種棕櫚」宛如置身夏威夷還有多肉大觀園

「台北典藏植物園」猶如一座植物大觀園,除了奇形怪狀的多肉植物區最熱門,同時展示充滿在地特色的台灣原生植物區,熱帶植物區有最具代表性的棕櫚、椰子, ... 於 travel.ettoday.net -

#59.2021精選台北植物園附近飯店推薦 - Agoda

台北植物園 飯店及各類住宿. 星級評等 ... 台北花園大酒店(Taipei Garden Hotel). 台北車站,台北植物園-查看地圖. "Lots of shops nearby and close to public ... 於 www.agoda.com -

#60.【台北】臺北典藏植物園- Travelababies - 親子旅遊資訊平台

【台北】臺北典藏植物園. February 06, 2018. 9073. 臺北典藏植物園是圓山花博公園內的一座室內植物園,與花博夢想館及天使館比鄰,目前開放給民眾免費參觀。 於 travelababies.com -

#61.台北植物園Taipei Botanical Garden - Behance

藉由這次計劃,以「台北植物園」作為主題重新規劃識別,改善原標示不清、美感不足問題。 設想植物生長的過程,從種子、到發芽、展葉開花,一連串的動作似 ... 於 www.behance.net -

#62.台北植物園 - 博物之島

1896年日本人創建台北苗圃及母樹園,1921年正式更名為台北植物園,是台灣第一座植物園,亦是台灣第一座加入國際植物園保育組織(BGCI)的植物園。 台北植物園佔地約8.2 ... 於 museums.moc.gov.tw -

#63.台北植物園- 背包地圖

我們推出了一系列「長青族這樣玩」的單元, 這一次帶大家到台北植物園, 植物園裡的荷花池滿滿都是荷花, 碧綠的荷葉隨風搖曳, 朵朵粉嫩的荷花探出頭來,. 於 www.backpackers.com.tw -

#64.台北植物園(南海學園) - Google 我的地圖

台北植物園 (南海學園) ... 台北植物園(南海學園). 地圖圖例. 條款. 200 公尺. 此地圖由使用者建立。瞭解如何建立自己的地圖。 管理帳戶. 建立新地圖. 開啟地圖. 於 maps.google.com -

#65.內雙溪自然中心藥用植物園,台北近郊親子旅行(姊姊遊記)

台北 近郊也有美麗的薰衣草花田就在內雙溪自然中心藥用植物園還有夢幻藍紫色的愛情花也正盛開中園區的無障礙步道與各種藥用植物介紹是不用出遠門輕鬆 ... 於 aniseblog.tw -

#66.Google環景攝影店家-台北植物園| 看見台灣360

歷經百餘年歷史,佔地約8.2公頃的台北植物園,劃分成裸子植物、蕨類植物、植物分類園、民族植物、水生植物、荷花池…等各式主題展示區,收集植物種類超過2,000種,是台灣 ... 於 www.viewtaiwan.com -

#68.不再獨尊外來名貴花木台北植物園打造「野花園」 70種台灣 ...

藝術家7年前拍下路邊野花今成為台北植物園主角 · 城市造景多用外來單一花草林試所:原生植物能帶來獨特多變風景 · 各界學者接力打造「野花園」 要把台灣瀕危 ... 於 e-info.org.tw -

#69.【台北遊】台北市內景點推薦台北典藏植物園來都市中的小綠地 ...

出遊日期: 2020/5/9 台北典藏植物園地址: 台北市中山區濱江街16號台北典藏植物園交通方式: 搭乘捷運至捷運圓山站步行15分鐘內可抵達台北典藏植物園 ... 於 alice987654321.pixnet.net -

#70.【食記】 蕃薯藤自然食堂(植物園店)-中正區素食也方便的的 ...

蕃薯藤自然食堂-台北植物園店 電話: 02 2388 4188 地址: 台北市中正區南海路41號開放時間:平日08:30–18:00 / 假日08:30–21:00. 於 twpang.com.tw -

#71.[台北一日遊景點] 隱身台北植物園古蹟景點~欽差行臺.南門三二町

台北植物園 園區內有兩座低調的古蹟懷舊建築,欽差行台和南門三二町,連接植物園面向南海路,還有一座國立歷史博物館,充滿了知性與教育意義,適合輕鬆 ... 於 www.wanderingdong.com -

#72.申辦服務-台北植物園暨欽差行臺解說服務線上預約 - E政府

如無法配合,請勿預約。 聯絡窗口. 承辦單位:行政院農業委員會林業試驗所植物園組承辦人員:蔡佳容、潘亮瑋、 ... 於 www.gov.tw -

#73.台北-中正區 小南門x台北植物園x欽差行臺x南門町三二三

台北植物園 最著名的應該就是美麗的荷花池吧荷花花期約5-6月,去年11月來的時候一朵都沒有,連葉子也沒有於是今年5月再來一次! 於 threethree33.pixnet.net -

#74.台北一日遊景點推薦*台北植物園~荷花池賞荷,順遊南門町三二三

荷花開了,賞荷去本篇為105/7/23的花況前幾天看到朋友的臉書放了許多荷花的照片, 詢問花況,現在正是到植物園賞荷好時間, (哇哈哈,我難得可以跟上 ... 於 saliha.pixnet.net -

#75.臺北植物園> 臺北市 - 交通部觀光局

全區水塘依展示目的植物種類和用途區分成9區,並引進世界重要水生植物,營建具多樣性種類的水生植物池。由於都會區內鮮少綠地,植物園區內自然成為遊客休憩踏青的場所, ... 於 www.taiwan.net.tw -

#76.【 台北中山| 捷運圓山站】臺北典藏植物園| 台北市的大綠洲

最近愛上種養植物的哪裡人,經各路植友推薦可以到臺北典藏植物園走走, 位在中山和士林的交界,附近也有不少景點可以安排的一日遊,也算是台北一個還 ... 於 eileen60135.pixnet.net -

#77.行政院農業委員會林業試驗所台北植物園2021 年志工召募簡章

(五)歡迎林業從業人員(含退休)及喜愛植物生態、植物園的一般民眾踴躍報名參加。 四、報名辦法:. (一)簡章及報名表下載:請至台北植物園網站https://tpbg.tfri.gov ... 於 cv101.gov.taipei -

#78.台北植物園。城市裡的一方幽靜|看完米勒展之後

台北植物園 啟用於日治時代1921年,1999年改為行政院農業委員會林業試驗所。(原文發表於2008年7月13日,補圖更新。) 台北食遊彙整➡ 住宿分享。 於 margaret.tw -

#79.台北植物園:攤開百年植物光譜.追蹤往日南洋風情|台北

台北植物園 的故事,從日據時代開始說起;1895 年(明治28年)為了瞭解本島樹木性狀及配合造林需要而成立苗圃,稱為「臺北苗圃」,進行開墾、植苗、培育、栽培試驗、購 ... 於 chadars.com -

#80.7/27降二級警戒!17森林遊樂區、2植物園將開放 - 三立新聞

... 委員會(農委會)也宣布開放部分自然步道、林道、17處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、4處林業文化園區與台北植物園、福山植物園等戶外場域。 於 www.setn.com -

#81.現場》帶讀者到現場:植物園百年身世大解密 - Openbook閱讀誌

許多人對台北植物園的印象,不脫荷花池、台北市民晨運的好所在、小學生戶外教學吃便當,以及很多人在這裡架大砲拍小鳥等等。殊不知,台北植物園身上 ... 於 www.openbook.org.tw -

#82.台北植物園120年保種續存

作為植物的博物館,台北植物園從1896年1月6日,由當時台灣總督府民政局殖產部在小南門外設立苗圃起步,歷經120年,以植物種數全球排名第27名屹立不 ... 於 www.natgeomedia.com -

#83.台北植物園 - 行政院農業委員會林業試驗所

沒有這個頁面的資訊。 於 tpbg.tfri.gov.tw -

#84.台北植物園附近推薦 - Trip.com

其他遊客感想:. 炎炎夏日,台北植物園內的荷花池早已被翠綠色的荷葉所 ... 於 hk.trip.com -

#85.【親子】台北植物園好好逛之必踩的五個小景點!

前陣子帶兩個小人到植物園散步,微風輕吹,氣溫好舒服喔!小朋友都好開心。 剛好有朋友問:帶小孩去植物園好逛嗎? 我覺得非常好逛,所以決定來分享一 ... 於 carolsmemory.pixnet.net -

#86.台北植物園 | 台湾観光

台北植物園 。台北の中心部に緑あふれるオアシスを発見。都会の喧騒に疲れたアナタ、早朝散歩でリフレッシュしませんか? 於 www.taipeinavi.com -

#87.台北植物園密碼 - 我們的島

「3653132」這些數字代表什麼意思?日據時代有台北八景之稱的植物園荷花池?到底有什麼不為人知的故事? 你熟悉的或曾經聽過的台北植物園,在建立百年 ... 於 ourisland.pts.org.tw -

#88.【逛台北】臺北市立植物園的平日漫遊 - Caitlin's Queen of Hearts

有天去移民署送件的時候,突然在捷運小南門站看到植物園這三個字,才驚覺,原來植物園在南海路這邊。 從小時候媽媽帶我去植物園看荷花後, ... 於 catsirena.pixnet.net -

#89.VR 實景- 台北植物園

台北植物園 位於台北市西南側中正區南海路上,佔地廣闊、綠蔭密佈,宛如小型森林;植物園佔地約8公頃,園區內之建築與植物種類已遠超過以往盛況,搜羅之植物多達1500餘 ... 於 www.taiwan66.com.tw -

#90.台北典藏植物園,天使森林蔬食餐廳,雨天備案室內親子景點

花博新生園區台北典藏植物園,結合綠建築與園藝造景,在台北市中心打造一個植物溫室,讓孩子們可以親眼見到各種植物,其中最有趣的是多肉植物區,種植 ... 於 bobowin.blog -

#91.台北植物园_百度百科

台北植物园 位于台北市西南侧中正区南海路上。植物园占地约8.6公顷,绿荫密布,搜罗之植物多达1500馀种。台北植物园内有二级古迹布政使司衙门和植物标本馆供民众参观; ... 於 baike.baidu.com -

#92.台北植物園旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖| ezTravel易遊網

台北植物園 位於中華民國台北市中正區龍安里南海路。1897年,台灣總督府殖產課於此設置園藝栽培所。1921年成立植物園。該園創立目的乃是為了培育熱帶植物,熟悉南洋各種 ... 於 vacation.eztravel.com.tw -

#93.台北--台北植物園(Taipei--Taipei Botanical Garden) - eBird

Explore a complete list of bird species observations in this area. 於 ebird.org -

#94.台北植物園| 台灣旅遊景點行程

台北植物園 · 電話:(02)2303-9978 · 傳真:(02)2303-6220 · 地址:臺北市中正區南海路53號 · 營業時間:04:00~22:00. 於 guide.easytravel.com.tw -

#95.去植物園走走看荷花@ 悠遊大台北 - 隨意窩

在台北植物園官網的開花情報中查到了它的名字:大葉玉葉金花,葉大,花序大,橘紅色小花居中,花萼僅一片生成大的葉狀萼片,. 淡黃色,在周圍招蜂引蝶。 有板根的澳洲大 ... 於 blog.xuite.net -

#96.台北典藏植物園~秋海棠大集合

台北 典藏植物園位於花博公園新生園區內,園區將台灣各地的植物依不同的氣候與地域,描繪出台灣生態,是一座展覽型的植物溫室。 於 edi70339.pixnet.net -

#97.台北市中山區- 台北典藏植物園20200325賞花趣

台北 市中山區- 台北典藏植物園20200325賞花趣台北典藏植物園,因花博而生的城市綠洲,位於花博新生園區,捷運轉乘公車即可抵達。園區內還有迷宮花園, ... 於 jhy212jhy.pixnet.net -

#98.台北植物園 - 玩全台灣旅遊網

台北植物園 隸屬行政院農業委員會林業試驗所,佔地約8公頃,日治時期(西元1896年),日人就建立了當時面積不到5公頃的台北苗圃,一直到了西元1921年,由林業試驗場接管 ... 於 okgo.tw