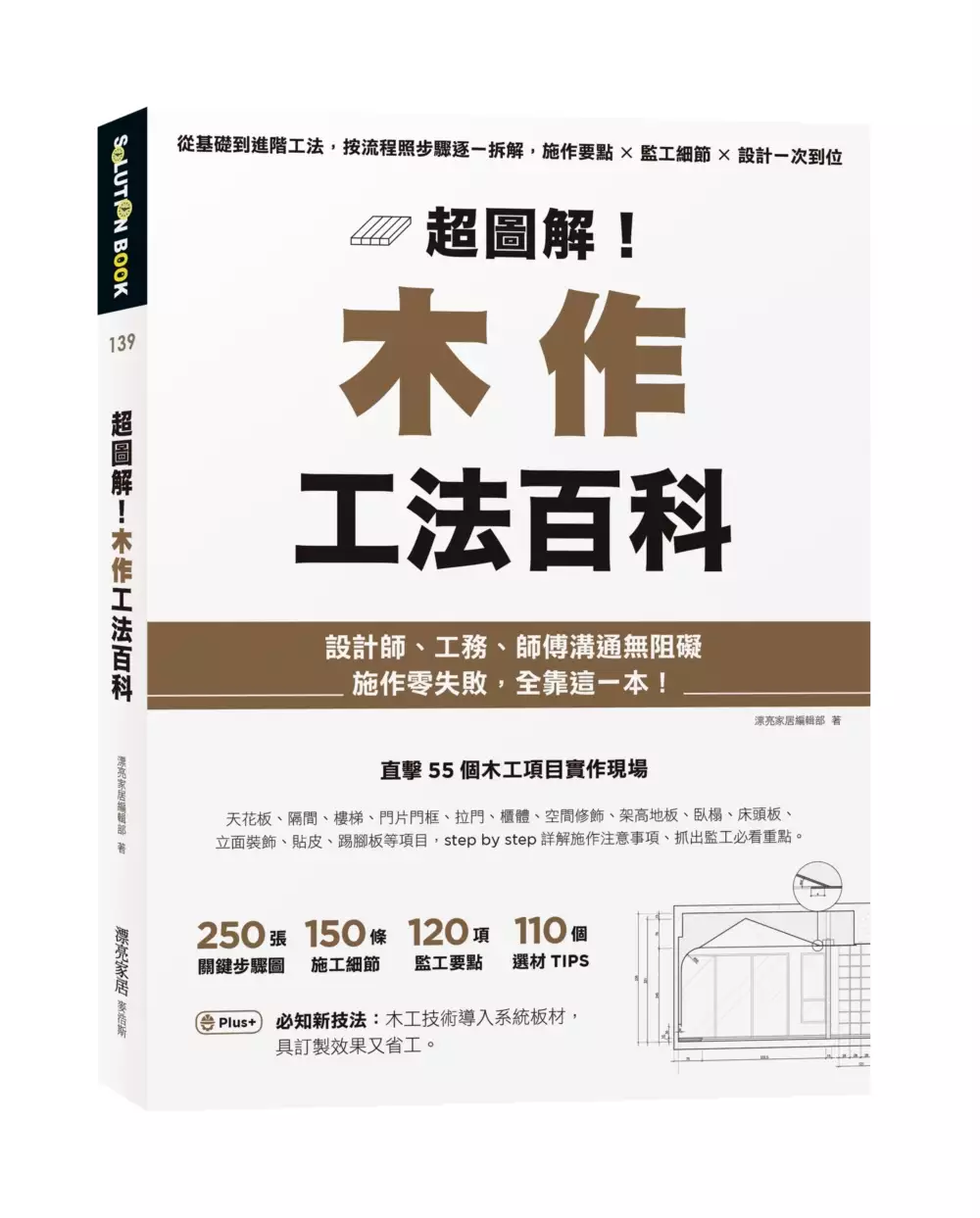

橫拉門把手的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦漂亮家居編輯部寫的 超圖解!木作工法百科:從基礎到進階工法,按流程照步驟逐一拆解,施作要點×監工細節×設計一次到位 和手嶋保的 住宅設計詳細圖集:手嶋保的「伊部之家」全設計圖面收錄/收錄了滿滿的珍貴設計細節都 可以從中找到所需的評價。

另外網站拉門把手比價格 - 諸彼特市集也說明:櫃子門DIY 台灣製橢圓橫拉把手拉手手把塑膠小把手橫拉門皆可用門把取手引手手取抽屜 ... 手把提手DIY 零件五金取手塑膠把手引手橫拉門塑膠紗門把手方型紗窗把手.

這兩本書分別來自麥浩斯 和瑞昇所出版 。

大葉大學 設計暨藝術學院碩士在職專班 賴瓊琦所指導 王秀芬的 國中資源班教室空間規劃之研究-以台中縣七所學校附設資源班為例 (2010),提出橫拉門把手關鍵因素是什麼,來自於資源班、無障礙設施、無障礙設備、教室空間規劃。

最後網站橫推豎拉的門把手設計是如何在美國成為主流的? - GetIt01則補充:這種拉門的情況就無需考慮緊急疏散的要求,所以拉門的把手可以做成各種好看的造型。一般來說,操作方便的話,豎向的拉手對於大多數人來說,可能更順手一些 ...

超圖解!木作工法百科:從基礎到進階工法,按流程照步驟逐一拆解,施作要點×監工細節×設計一次到位

為了解決橫拉門把手 的問題,作者漂亮家居編輯部 這樣論述:

第一本完整步驟圖解木作工法百科大全 ☞搞懂施作細節,會看圖、懂材料、抓流程,不怕做錯工。 ☞避開常遇眉角,不再動不動就停工,更不會產生一堆耗損。 ☞掌握解決技巧,練就一身現場應變力,然後成為你的決勝力。 「施作細節」、「常遇眉角」、「解決技巧」必備知識一次給 設計師、工務、師傅溝通無阻礙、施作零失敗,全靠這一本! ★把板材先摸透,怎麼做難不倒 ☞木工施作和材料特性有密切關係,你要先摸透它的特性,才能玩出有趣的設計。 ☞什麼是板材吐黃?吐膠?木作師傅沒公開的選板材小撇步攏總報給你知。 ★不只靠圖做事,還要搭配流程 ☞光有設計圖沒有用,搭配施工圖、按現場放樣順一次,把失誤降到最低。 ☞

做木作還在按「經驗」來?拆解木作流程順序,不會一再失敗做錯工。 ★現場太多變數,應變力要夠強 ☞工程「軋」不過來,工務要夠會「喬」,才能讓工序正常、確保施作順利。 ☞工務負責現場監督,代替設計師另一雙眼,讓現實和預想接近,設計零失敗。 【本書特色】 [分篇帶領:先熟悉基礎篇再進入進階篇] 先建立木作質本流程知識,搭配實際案例解說,再難的工法也能一次搞懂。 [步驟說明:step by step了解木作工序] 一步一步地按照施作工序走,了解其中要領與細節,確保施工順利。 [從淺到深:基本、造型木作工程一起學] 基本木作程練打底實力,造型木作學習進階變化,任何木作設計都難不倒。

國中資源班教室空間規劃之研究-以台中縣七所學校附設資源班為例

為了解決橫拉門把手 的問題,作者王秀芬 這樣論述:

特殊教育法的目的在使有特殊需求的學生,均有接受適性教育之權利;學校不能以學生之身心障礙情形而拒絕其就學。學校更需提供特殊需求學生所需的設施與設備,使其能夠跟一般學生一樣滿足學習需要。 本研究在了解臺中縣資源班教師對教室空間規劃的看法,並分析資源班的校園無障礙環境進而了解資源班空間與設備配置在使用上的困難。本研究探討國中資源班教室空間規劃,訪談中由七位老師得知七校資源班位置不當且設備嚴重缺乏,校園的無障礙環境尚有很大的進步空間。結論如下:1.特教老師們大多希望學校主事者能以同理心維護特教生的權益。2.資源班教室與校園的無障礙環境尚有改尚空間。3.資源班教學空間與設備配製不足。4.資源班教

室空間規劃遭遇到的困難包括硬體的不足與人力的不足。

住宅設計詳細圖集:手嶋保的「伊部之家」全設計圖面收錄/收錄了滿滿的珍貴設計細節

為了解決橫拉門把手 的問題,作者手嶋保 這樣論述:

聆聽環境、場域、素材、委託人的聲音後 淬鍊凝聚而成的空間生活美學 設計者必須傾聽「土地」所發出的「訊息」。 住宅設計並非事先決定好的答案, 構思過程指的是,全心全意地發揮想像力,創造出新事物。 --手嶋保 ◆完整收錄日本建築師聯盟優秀獎建案「伊部之家」全設計圖面 ◆以作品實例,徹底解碼建築名家․手嶋保的設計思維 建築與空間設計並非僅是規劃者與執行者運用材料來建構成果這般如此單純的過程。同樣身為握有專業技術的人士,彼此在作品活性與美學層面的差距,往往來自於他們在思維上的不同。 從建築師手嶋保先生於書中所提到的下面這段話,淺顯易懂地向大家展現了他在空間規

劃上的想法與理念: 『無論是什麼樣的建地,都會有「適合建造的場所」。這指的就是,直接去感受「看不見的重心(聚集處)」。人們會自然地主動停留在該處,委身於此,並且適度地保護人們。 因此,我們首先要在該處設置寢室或客廳。一旦決定好棲身之處後,接著就要去思考所需的居住舒適度。這指的是,採光方式、通風方式,或是排水方式等理所當然的功能。然後,還要將其當成「能讓人每天安心生活的避難所」來整頓。 這種「對於住家感到滿意」的賦予感,是我們的祖先代代孜孜不倦地追求而獲得的普遍性價值,也是富裕的本質。也就是說,只要有人生活,就會有用來維持生活的家,而且住宅建築的設計,就是一種追求理想住宅型態的工作。

』 本書以手嶋保先生的獲獎作品「伊部之家」為主題。委託人及屋主伊勢崎晃一朗先生,本身是一名陶藝家。兩位同屬藝術領域,卻各在特定專業一展長才的人士,讓這個委託案變得並不只是單純的商業往來,而更像是兩名藝術家彼此溝通、請益、甚至切磋而成的聯名成果。 手嶋保先生以「貼近居住者立場」為出發點,在貫徹自身建築思維與設計理念的同時,亦能圓滿回應委託住戶對機能性、生活舒適、以及特殊背景等層面的期待。 透過本書收錄的「伊部之家」詳細圖集,我們可以在其中觀察到手嶋保先生在細節上的重視與堅持。亦能經由實景照片和設計圖稿的搭配呈現,理解各區塊空間結構與素材的運用,體認到創作者的人格特質,以及他對環

境、住戶、觀賞者等對象的訊息傳遞。 不僅能藉由實例的展現,觀摩名家建築的巧妙及趣味所在,也是陶冶性情,觸發創作感性的絕美媒介。 好評推薦 【名家眼中的手嶋保風格設計】 住宅當然不用說,我對於作為工作場所的陶藝工房,也有很強烈的想法。不過,大概是因為,我提出的幾乎都是感性的要求,所以我很有耐心地持續與對方商量,打探對方想法。我請手嶋先生觀看了家人的情況、製作陶器的態度,以及所有的陶藝製作階段,經過多次商量後,不知從何時開始,比起「設計師與屋主」的關係,我們的關係變得更像是「資深創作者與資淺創作者」,在「完成一件作品」方面,我覺得我們都更加看清了彼此的職責。 同時,在「完

成某件事」上,我也學到了很多。話雖如此,對於經驗不足的屋主來說,透過設計圖來掌握真實的空間還是很難。不久後,工程也開始進行,設計圖變得立體後,我才開始看出頭緒。手嶋先生所說的「光線、風土、工作時的樣貌」的確顯現在眼前,該說是「身體的感受」嗎? 不標新立異地「形成的」空間就在此處,在這個瞬間,我完全明白了過去反覆進行討論的所有意義。 在我的工作中,首先要從素材著手。以自己的方式讓土、水、木、火、風等元素成為夥伴,然後再以陶器歷史、社會為前提的情況下,相信每個「陶器」都會自主地發展。創作者本身也是素材(要素)之一,我認為在建築方面,這個道理也是相同的。--伊勢崎晃一朗(陶藝家.「伊部之家」屋

主) 手嶋先生並非鬧著玩地將奇特之物帶進環境中,而是先帶入「從歷史觀點來看,其性能是有保證的」這種司空見慣的形式後,再以「將其異化,使其產生內爆」為目標。也許我們可以將這種方法視為,讓「透過性能、成本、街景、傳統結構工法來引導出來的『型態』與『一般性』」脫臼,使空間位移。此時,作為目標的型態或形式愈是普通,這些目標經過異化後的樣貌就會變得更加顯眼。--高橋堅(建築師) 在手嶋先生的建築中,光線並非是用來點綴空間的要素。光線本身就是用來構成建築的素材。「伊部之家」這棟建築是由木材、石頭、混凝土,以及光線所構成。在構造上,讓人覺得宛如是光線在支撐建築似的。 照在工作室屋頂的光線,

被引向室內。光線透過反光板來不斷反射,進行擴散。接著,光線一邊折射,一邊在天花板上爬行,描繪出空間的輪廓,並透過引導,持續在室內擴散。 光線在室內舞動。反彈,接觸空氣,顫動,滲出。在厚重的陰影中,也有少許光線飄到了腳邊。光線大量照下,充滿室內。其姿態非常可愛。 手嶋先生的建築讓我了解到,光線在任何場所與任何瞬間,都是既獨特又寶貴的。 在這間工作室內被創作出來的是名為備前燒的陶器。備前燒是由此處的土壤所構成。同樣地,這間工作室應該也是由充滿此處的光線所構成的吧。手嶋先生所創造出來的空間,使無名的光線變得很特別。工作室內充滿了光線。此光線被賦予了「伊部」這個名字。--名為伊部的光

—西川公朗(攝影師) 首次造訪手嶋先生所設計的建築時,即使我詢問設計主題,對方卻回答「我很害羞,所以請不要問設計師本人」。那樣的回答應該也帶有「設計師看出發問者做的功課不夠多,所以要發問者自己去思考」的意思吧。不過,在同時,我也認為,設計師大概是想要避免「人們透過簡易的詞彙而太過簡單地理解自己的建築」吧。 這種慎重的態度也表現在手嶋先生自己的文章中。舉例來說,文章中說明了,在自己的建築中,「洋溢的氛圍」很重要,或者是,「住戶身心健全地生活」很重要。說到「不會妨礙建築本身力量的詞彙」的話,這種「保留了想像空間」的表達方式也許很適合。 我們可以隱約地發現其師傅吉村順三先生的存在。

吉村先生持續設計出「不說明太多,也不接納意見」的建築,給予人們「雖然使人內心感到激動,但也因為這股熱情而對發言感到猶豫」這種沉默的感動。我們要留意的是,將不仰賴言語視為觀看手嶋建築時的前提。--伏見唯(建築史學家.編輯)

橫拉門把手的網路口碑排行榜

-

#1.防疫旅館再傳3起群聚?北市府否認 - 中央社

緊握把手2步驟照做避免 ... 聯合報報導,台北新增兩間防疫旅館群聚案正在調查,還有另一間待確認,累計台北共6家防疫旅館疫情拉警報。 於 www.cna.com.tw -

#2.一字橫推拉無框門–現場施做參考

描述. 天母西路張生先X 昊鑫衛浴. 乾濕分離. 無框淋浴拉門 170cm. 提供五金五年保固以及防霉矽利康. ATENA1 · Ian Chin. 4 subscribers. Subscribe · Haosin bathroom. 於 haosin.tw -

#3.拉門把手比價格 - 諸彼特市集

櫃子門DIY 台灣製橢圓橫拉把手拉手手把塑膠小把手橫拉門皆可用門把取手引手手取抽屜 ... 手把提手DIY 零件五金取手塑膠把手引手橫拉門塑膠紗門把手方型紗窗把手. 於 ji.zhupiter.com -

#4.橫推豎拉的門把手設計是如何在美國成為主流的? - GetIt01

這種拉門的情況就無需考慮緊急疏散的要求,所以拉門的把手可以做成各種好看的造型。一般來說,操作方便的話,豎向的拉手對於大多數人來說,可能更順手一些 ... 於 www.getit01.com -

#5.WA158 三向崁入式把手/口袋門把手 - 九宏五金

九宏五金專門經營裝潢五金,鋼索吊掛五金,隔間拉門軌道,各式門鎖及把手,廚具衛浴玻璃五金,懸吊門橫拉門巴士門等等. 於 www.j-home.com.tw -

#6.拉門把手鎖

水平把手/ 門把手-晶華企業社-把手,門鎖,裝潢五金,拉門. SAM-101 Wilux 水平把手. SAM-102 Wilux 水平把手. SAM-103 Wilux 水平把手. SAM-104 Wilux 水平把手. SAM-105 ... 於 www.clubduesst.co -

#7.九江五金行

產品介紹 · 金色髮絲紋衣桿 · Kawajun 水平把手T2C-GQ · 日本PDC-103WSR 旋轉門五金 · 日本Kawajun PC359 PC366 KQ霧... · Kawajun PC-451 三向把手 · 日本Kawajun AC-784 拍拍手 ... 於 www.jioujiang.com -

#8.橫拉門把手的價格推薦- 2022年1月| 比價撿便宜

IE001 塑膠紗門把手牙白色方型紗窗把手取手塑膠把手引手橫拉門手把提手DIY 零件五金配件. 10. PCHome商店街Icon. PCHome商店街. More Action. IE003 塑膠紗門把手II ... 於 www.lbj.tw -

#9.橫拉門把手 - 芳燦股份有限公司

PRODUCTS商品分類列表 · FTB93A-ST · PNPB93A · PNPB93K · PNPB93 · 台北分公司: · 台中營業部: · 新竹分行:. 於 www.fangtsan.com.tw -

#10.IE001 塑膠紗門把手牙白色方型紗窗把手取手塑膠把手引手

IE001 塑膠紗門把手牙白色方型紗窗把手取手塑膠把手引手- 門窗配件/防風隔音, IE001 塑膠紗門把手牙白色方型紗窗把手取手塑膠把手引手橫拉門手把提手DIY 零件五金配件. 於 24h.pchome.com.tw -

#11.橫拉門關門器 - 作昌企業有限公司

商品介紹:橫拉門關門器. ... 原木產品 木材產品 玻璃門把手 不鏽鋼門把手 木門把手 鋁門把手 紗門配件 鐵門把手 安全扶手 氣壓式迴門器包裝樣品 橫拉門關門器 貨櫃 ... 於 www.laiyan.com.tw -

#12.拉門及折門系列 - 寶豐五金

... 前掛緩衝拉門,巴士門五金,掀床五金,防塵隔音條,毛刷條,門下條,昇降衣架,進口收納燙衣板,伸縮鋁梯,閣樓鋁梯,閣樓木梯,收納伸展桌,和室昇降機,義大利集線器,進口把手 ... 於 www.hardware7-11.com -

#13.拉門把手購物比價- 2022年1月| FindPrice 價格網

拉門把手 的商品價格,還有更多【麗室衛浴】美國KOHLER 不鏽鋼TRILOGY系列拉門把手1270065 -CP 尺寸450mm相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格網讓你快速找到最便宜的 ... 於 www.findprice.com.tw -

#14.汽車頭枕。小不點。兩顆未使用過。, 汽機車零配件在旋轉拍賣

BMW 寶馬E36 4門2門內門把手內把手. NT$500. 汽機車零配件. 新品 · sh.auto.parts. 13 天前 · BMW 寶馬E38 E39 活性碳罐碳罐汽油味. NT$9,999. 於 tw.carousell.com -

#15.把手系列-晶華企業社-把手,門鎖,裝潢五金,拉門

晶華企業社專門生產製作:把手、門鎖、拉門、等等的裝潢五金材料,本公司位於台北市大安區,長期與室內設計師/建築公司及工程業者配合,可配合客戶需求,生產客戶指定 ... 於 www.jinghua.taipei -

#16.拉門把手- 人氣推薦- 2022年1月 - 露天拍賣

"拉門把手"相關商品超過 14,447 筆 · 易嘉美式黑色衣柜門加長拉手現代簡約輕奢長條櫥柜抽屜 · 【開立發票】折疊門推拉式pvc移門臥室室內門廁所 · 【可開發票/限時秒殺】✓五金 ... 於 www.ruten.com.tw -

#17.賢欣企業有限公司-合葉牌浴廁隔間五金,不銹鋼橫拉門把手,鋁 ...

賢欣企業有限公司,合葉牌浴廁隔間五金,不銹鋼橫拉門把手,鋁合金拉門滑軌,浴廁拉門把手,浴廁拉門掛勾,浴廁拉門螺絲,不銹鋼B型套座封邊,不銹鋼小角,不銹鋼浴廁搗擺支架, ... 於 www.arch-world.com.tw -

#18.橫拉門鎖 - 玻璃五金

長信吉橫拉門把手、橫拉門鎖供應商,歡迎洽詢。 於 www.hungs-global.com.tw -

#19.四驅系統加持/對標比亞迪漢,零跑全新轎車C01諜照曝光

側面方面,新車將配有隱藏式門把手,並採用了豐富的腰線設計,搭配大尺寸的輪圈造型以及前後隆起的輪眉,讓其增添了幾分動感。尾部上,新車採用了溜背 ... 於 newskks.com -

#21.拉門把手設計的推薦與評價,PTT、DCARD - 連鎖量販網紅 ...

推薦· 【水平把手】門鎖房間鎖臥室門鎖家用室內靜音門鎖金色門把手現代簡約古銅色房門鎖. · 利德仕玫瑰金色陶瓷拉櫥櫃衣櫃門把手簡歐家裝家具五金配件10/2. 於 hypermarket.mediatagtw.com -

#22.拉門把手的價格推薦- 2022年1月| 比價比個夠BigGo

還有淋浴拉門把手、L型淋浴拉門把手、門把手、白鐵門把手、櫥櫃門把手。 ... 紗門把手IE002 塑膠紗門把手香檳色紗窗把手取手塑膠把手引手橫拉門手把提手DIY 零件五金 ... 於 biggo.com.tw -

#23.拉門把手關鍵字搜尋結果 - 168找建材

拉門把手 關鍵字搜尋,眾多廠商一致推薦,只因經驗+專業,不會騙人,您的專屬拉門把手關鍵字,竭誠為您服務,168找建材輸入關鍵字1分鐘輕鬆搞定. 於 www.find168.com.tw -

#24.IE001 塑膠紗門把手牙白色(5入售)方型紗窗把手取手塑膠 ...

IE001 塑膠紗門把手牙白色(5入售)方型紗窗把手取手塑膠把手引手橫拉門手把提手. 促銷價$139 /入. tag_prefix-icon. 96折. 券後低至. $64.2/入. 20入大省方案. 於 www.buy123.com.tw -

#25.橫拉門吊軌組- 加凱企業有限公司- 單點式平推門鎖

橫拉門 吊軌組. 鉸鏈, 防火門鎖, 玄關門鎖, 日規門鎖, 東隆門鎖, 門弓器, 門止‧把手, 玻璃包角夾具系列, 門控鎖, 吊軌組系列, 自動門底墊, 門用小五金系列, 自動門機 ... 於 www.kaemang.com.tw -

#26.橫拉門玻璃把手-圓形-亮銀色PNPB93A - 劉三五金

【產品項目】 家具廚具、裝璜五金、原廠奧地利blum 廚櫃鉸鏈、抽屜滑軌、鎂鋁抽、木抽拉摺門、萬向軌道、歐洲進口平移門、緩衝拉門、門片五金、抽屜五金【產品品牌】 ... 於 6357.com.tw -

#27.如何選擇把手? - 春雨設計實用住宅改造達人

圓形把手. 光是一個凸出來的圓形把手. 就可以用很多種方式來傳達. (1)水鑽把手 ... 在住宅與商業空間都很常見我們曾用石速板做成整面的造型牆連右手邊的拉門設計也是貼 ... 於 ssid-design.blogspot.com -

#28.DND 崁入式橫拉門把手組SD222 | 和昇建築五金材料有限公司

DND 崁入式橫拉門把手組SD222. 分享. 材質:. 尺寸:. 售價:NT$ 4,000. DND 崁入式橫拉門把手組SD222. OC NT$4000. OCS NT$4000. ONS NT$4200 ... 於 www.gmsglass.com -

#29.橫拉門手把 - 松果購物

眾多網友推薦的橫拉門手把就在松果購物,除了實惠的價格,快速到貨、七天無條件鑑賞期 ... IE002 塑膠紗門把手香檳色(5入售)紗窗把手取手塑膠把手引手橫拉門手把提手. 於 www.pcone.com.tw -

#30.無框淋浴拉門五金配件(把手) - 首都玻璃科技股份有限公司

... 天地鉸鍊單開門系列 · 簡框橫拉門系列 · 有框橫拉門系列 · 簡框單開門系列 · 無框單開門系列 · 連動橫拉門(二活動一固定) ... 無框淋浴拉門五金配件(把手) ... 於 capital-glass.com.tw -

#31.拉門手把- PTT與DCARD推薦網拍商品- 2022年1月| 飛比價格

塑膠紗門把手II 紗窗把手IE003 取手塑膠把手引手橫拉門手把提手DIY 零件五金配件 ... 促銷 超級年貨節3折up,滿$168抽虎年開運金幣! 於 feebee.com.tw -

#32.橫拉門用鉤鎖- MIWA - 永和順

水平鎖 · 喇叭鎖 · 玄關推拉鎖 · 地鎖 · 補助鎖 · 大型長把手 · 隔音氣密鎖及氣密把手 · 橫拉門用鉤鎖 · 玻璃夾具鎖 · 外露鎖 · 天地插銷 · 玄關門用電子鎖 · 電控鎖 ... 於 www.yhsco.com.tw -

#33.橫拉門玻璃把手-毛絲 - 劉三blum五金

現代玻璃門用把手PNPB93 (取手/把手). 適用玻璃厚度:8, 10, 12mm 使用於橫拉門把手材質:鋁合金 尺寸:長120 x 寬70 x 厚8 mm ... 於 www.utekuo.com.tw -

#34.2021 拉門把手推薦|十二月優惠比價 - LINE購物

【麗室衛浴】不鏽鋼拉門把手配件50cm雙把方扁管把手C049 ... 紗門把手IE001 塑膠紗門把手牙白色方型紗窗把手取手塑膠把手引手橫拉門手把提手DIY 零件五金配件. 於 buy.line.me -

#35.水平把手、輔助鎖、勾鎖、半邊鎖、隱藏鎖 - 力信五金

義大利Valli&Valli H1045-亮鉻+白鐵毛絲面水平把手【鎖頭另購】. $13,500. $12,500 ... 日本Kawajun-4-KV-07 【房間】橫拉門鈎鎖/ 2色. 於 www.li-sin88.com.tw -

#36.總統御用「冒險重機」發行限量版隨車附贈政府授權特殊文件夾

氣冷式OHV 2汽門V型雙缸引擎,80ps/7750rpm的最大馬力與8.15kg-m/5000rpm的最大扭力並不特別顯眼,但橫置V型雙缸引擎與復古風格,使V85 TT自首次亮相 ... 於 speed.ettoday.net -

#37.把手在哪裡?超實用的居家隱形魔術 - 幸福空間

你是否還覺得門一定要有把手才是門呢?事實上,近幾年來「無把手」的設計開始流行,無論是大型的房門或是小型的櫃體門片,許多人都願意嘗試這種做法, ... 於 hhh.com.tw -

#38.IE002 塑膠紗門把手香檳色紗窗把手取手塑膠把手引手橫拉門手 ...

IE002 塑膠紗門把手香檳色紗窗把手取手塑膠把手引手橫拉門手把提手DIY 零件五金配件. 塑膠紗門把手 顏色:香檳色 長約:102 mm 寬約:52 mm 於 www.pcstore.com.tw -

#39.6.98萬起,它們讓老外饞瘋!不是油耗比雙田還低

此外,新車還將運用當下流行的隱藏式門把手設計。 ... 形成了整體長達1米的大屏幕,官方也稱之為「米屏」,它相當於兩個特斯拉Model Y的中控屏尺寸。 於 iinews.today -

#40.橫拉窗隱藏式把手 - 正源企業股份有限公司(鋁門

各式鋁門五金配件、鋁窗五金配件、塑膠門窗五金配件、大樓帷幕牆開窗五金配件、橫拉門、橫拉窗、推開門、推開窗、紗窗、通風門、百葉窗、搖窗機輥輪、連桿、鉸鍊、帷幕 ... 於 www.gojy.com.tw -

#41.拉門把手鎖 - Krifc

長信吉橫拉門把手、橫拉門鎖供應商,歡迎洽詢。 ... 門鎖鎖頭,滑軌,隔間拉門,五金手把, 日本Kawajun KR-01 拉門表示鎖烤黑色書櫃橫拉梯Ghost 無軌道飄浮拉門Loft 工業 ... 於 www.wildandalverganics.co -

#42.門把手- momo購物網

NR-501 三久不鏽鋼把手225mm 附螺絲鋁門把手把手門把手落地門把手(取手紗門把手握把) · IE006 一組2入門窗把手免打孔塑膠紗門把手無痕免釘(粘貼式輔助小拉手黏貼式引手橫拉 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#43.橫拉門把手 - Beijsy

橫拉門把手 、橫拉門鎖. 首頁> 產品介紹> 橫拉門> 橫拉門把手及鎖. DH-SSR6. 詳細資料. DH-SAR6. 詳細資料. DHS-5294. 詳細資料. DHS-5293. 嵌入式橫移門把手數量加入 ... 於 www.beijstty.co -

#44.櫥櫃,抽屜,拉門把手- 產品介紹- 力誠五金有限公司

力誠五金有限公司提供> 櫥櫃,抽屜,拉門把手產品,諮詢電話:02-28858166. ... 位置:首頁 > 產品介紹 > 櫥櫃,抽屜,拉門把手. 暗取手. 凹槽把手138. 凹槽把手178. 於 www.hardware-home.com.tw -

#45.橫拉門手把的商品價格 - 大家來比價

塑膠紗門把手香檳色IE002 紗窗把手取手塑膠把手引手橫拉門手把提手DIY 零件五金配件 · friDAY購物; 最推薦; $113; $113; 前往賣場 · 【輔助把手】黏貼式門窗輔助把手4 ... 於 twpriceget.com -

#46.橫拉門把手嵌入式橫移門把手 - Voajcr

想掌握最即時的橫拉門把手新訊請鎖定你在找的ID611 推拉門把手(167X24mm 1付)玻璃門把手推拉把手落地門把手鋁製把手紗門把手握把取手拉手引手就在露天拍賣,天地插銷,門 ... 於 www.cisneservices.co -

#47.PK898-玻璃橫拉門把手 - 玖品五金

裝潢五金. 品名:PK898-玻璃橫拉門把手. 材質:鋁合金. 顏色:霧白色. 規格 ... 於 mobile.jiupin.com.tw -

#48.隱藏式拉門把手 - Mathieur

隱藏式拉門把手 · 隱形門把手 · 隱藏式把手Z874 櫥櫃抽屜門把取手門鈕拉手櫃子雙孔榻榻米 · 不銹鋼304材質崁入把手A型凹槽把手隱藏式把手平面取手推拉門把 · 『寰岳五金』 ... 於 www.mathieucroset.me -

#49.不銹鋼橫拉門把手 - 賢欣企業

產品介紹/ 不銹鋼橫拉門把手 · LAH-4 內崁式把手(適用板厚30以上). 詳細介紹 · 產品介紹/ 不銹鋼橫拉門把手 · D38-L 1"圓管大把手(30公分)D38-M 1"圓管大把手(20公分) ... 於 www.hsienhsin.com -

#50.LAH-6 塑膠小把手2入裝橫拉門皆可用橢圓橫拉把手 - 大家找優惠

LAH-6 塑膠小把手2入裝橫拉門皆可用橢圓橫拉把手目前網購只要504元,YAHOO!奇摩購物中心商品編號: 8437984,分類屬於居安監控,方便你比價及尋找開箱文。 於 twcoupon.com -

#51.JNF 橫拉門側邊嵌入式把手IN.16.312 - 產品資訊 - Temujin 元富 ...

拉門把手. JNF 橫拉門側邊嵌入式把手IN.16.312. OVAL FLUSH HANDLE WITH LEVER - 155X30MM IN.16.312. 詳細介紹. OVAL FLUSH HANDLE WITH LEVER - 155X30MM IN.16.312 於 www.temujinintl.com -

#52.指示鎖、推拉門鎖、橫拉門鎖 - 上千五金行

含稅附二聯發票,如需開立三聯要事先告知抬頭&統編,謝謝! LAH-4內嵌式把手適用.. 200. 於 shop.thousands.com.tw -

#53.橫拉門窗回歸裝置ME109 - 巧晟裝潢五金有限公司

回首頁 >; 線上商城 >; 拉門/滑門五金 >; 橫拉門窗回歸裝置ME109 ... 正面鎖把手 ... 橫拉式,免電,非油壓,開到哪停到哪,門自動關回,關門速度可自由調整,關到底 ... 於 www.datou.com.tw -

#54.門把- 五金用品 - MoMo摩天商城

花旗門鎖湯匙型純銅下座水平把手鎖W201金色、W201-1銀色硫化銅門板手鎖(水平鎖補助 ... 內嵌式把手適用板厚30mm以上不銹鋼浴廁門閂(LAH-4 開關指示鎖橫拉門安全鎖雙向 ... 於 m.momomall.com.tw -

#55.拉門把手輔助-新人首單立減十元

去哪兒購買拉門把手輔助?當然來淘寶海外,淘寶當前有7471件拉門把手輔助相關的商品在售,其中按品牌劃分,有OUTILI/歐太力14件、榮力斯197件、VIBORG/域堡72件、易嘉5 ... 於 world.taobao.com -

#56.崧如企業有限公司門鎖、把手、五金、門機門止、絞鍊

DORMA產品 · SAB義大利進口防暴門鎖 · CISA義大利進口防暴門鎖 · JB防暴重型門鎖 ... NITTO 日製半自動橫拉門 · 義大利自動門弓器 · SHIBUTANI 日本氣密鎖 · 自動門機 ... 於 www.sungju.com.tw -

#57.拉門把手五金– 把手五金目錄 - Belleburg

不銹鋼橫拉門把手鋁合金拉門滑軌及配件把手,掛鉤,螺絲鋁合金拉門滑軌及配件滑軌不銹鋼B型套座,封邊,拉桿不銹鋼小角不銹鋼浴廁搗擺支架不銹鋼橫拉門指示鎖不銹鋼推拉門 ... 於 www.belleburg.co -

#58.火頭處處港百人宴現第2代傳播牽扯「維園跳舞群組」 - 聯合報

新北確診小黃司機足跡曝光橫跨台北、宜蘭兩縣市 15:40 · 機場保全曾打3劑疫苗仍染疫指揮中心曝關鍵 15:22 · udn 兩岸 大陸傳真 ... 於 udn.com -

#59.IE002 塑膠紗門把手香檳色紗窗把手取手塑膠把手 ... - 超級商城

塑膠紗門把手顏色:香檳色長約:102 mm 寬約:52 mm. ... IE002 塑膠紗門把手香檳色紗窗把手取手塑膠把手引手橫拉門手把提手DIY 零件五金配件. 於 tw.mall.yahoo.com -

#60.塑膠紗門把手II 紗窗把手IE003 取手塑膠把手引手橫拉門 ... - 美安

塑膠紗門把手II 紗窗把手IE003 取手塑膠把手引手橫拉門手把提手DIY 零件五金配件from friDay購物- 塑膠紗門把手. 於 tw.shop.com -

#61.紀氏有限公司| 平面拉門

(義大利製) 平面緩衝拉門五金 可裁切寬度. 適用於櫥櫃、雙門衣櫃 ... 注 意:. 若要安裝拉門把手於門片上,其門片總厚度(含把手)不得超過40 mm。 示範影片: ... 於 keebrother.com.tw -

#62.塑膠紗門把手II 紗窗把手IE003 取手塑膠把手引手橫 ... - friDay購物

這裡有價格便宜又優惠的塑膠紗門把手II 紗窗把手IE003 取手塑膠把手引手橫拉門手把提手DIY 零件五金配件,特色:塑膠紗門把手。2020更多好評推薦商品都在friDay購物加入 ... 於 shopping.friday.tw -

#63.隱藏式拉門把手 - 九龍五金有限公司

|; 首頁; |; 產品介紹; |; 新品專區; |; 聯絡我們; |; 網站導覽; |. 小把手. 現代款 · 古典款 · 坎把手系列 · 一字型把手側面把手 · 彈跳把手 · 施華洛世奇水晶把手. 於 www.jhn.com.tw -

#64.拉門把手- 優惠推薦- 2022年1月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦拉門把手商品就在蝦皮購物!買拉門把手立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#65.美達五金

台灣高雄美達五金有限公司,專業乾溼分離-淋浴拉門供應,止水條供應, ... 亮面淋浴鋁橫拉門搭90°不鏽鋼轉接座、崁入式把手與01系止水條,運用轉角作為拉門處,創造更 ... 於 marrysander.weebly.com -

#66.一字型無框橫拉,JESTER,杰仕特,淋浴拉門

拉門 型式:一字型無框橫拉(橫拉). 框料材質:鋁合金. 面板材質:. (1)8mm清強化玻璃. (2)8mm不沾手噴砂. (3)5+5白膜膠合玻璃. (4)5+5清膜膠合玻璃. 把手樣式:直把手. 於 www.jester.com.tw -

#67.紗窗把手IE003 塑膠紗門把手II 取手塑膠把手引手橫拉門手把提 ...

昇瑋鋁窗五金Rakuten樂天市場線上商店,提供紗窗把手IE003 塑膠紗門把手II 取手塑膠把手引手橫拉門手把提手DIY 零件五金配件等眾多優惠商品、會員獨享下殺優惠券、點數 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#68.IE001 塑膠紗門把手牙白色方型紗窗把手取手塑膠把手引手橫拉 ...

IE001 塑膠紗門把手牙白色方型紗窗把手取手塑膠把手引手橫拉門手把提手DIY 零件五金配件. 居家安全的好幫手. 安裝簡單容易. 網路價:$ 119. 加入收藏. 優惠價:$ 102. 於 www.etmall.com.tw