洗 殮 師的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳舒晴,張文玉,黃勇融,李佳諭寫的 遺體處理操作手冊 和范毅舜的 雙堂記:大武山下的聖堂傳奇都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自揚智 和遠流所出版 。

大仁科技大學 環境與職業安全衛生系環境管理碩士班 馮靜安所指導 魏家恩的 殯葬業從業人員人因危害之探討 (2019),提出洗 殮 師關鍵因素是什麼,來自於殯葬業從業人員、人因危害評估、肌肉骨骼危害、肌電訊號評估儀EMG。

而第二篇論文國立臺北大學 社會學系 陳宇翔所指導 張淇雅的 「人」「物」之間:遺體的能動性與飄移 (2019),提出因為有 行動者網絡理論、劇場理論、專業化、遺體能動性的重點而找出了 洗 殮 師的解答。

遺體處理操作手冊

為了解決洗 殮 師 的問題,作者吳舒晴,張文玉,黃勇融,李佳諭 這樣論述:

本書的內容包含了遺體處理理論與技能實務兩個層面,共計分為四個專章。第一章「遺體處理的意義」,本章乃遺體處理基本理論,內容有遺體處理所需遵守的衛生規範,教導認識與辨識遺體狀況,且進一步闡釋遺體處理的精神與意義。第二章「丙級術科洗穿化技能」,以喪禮服務丙級術科第二站洗身穿衣化妝技能的介紹為主,可供證照訓練之參考運用。第三章「遺體縫合技能(初階)」,內容有遺體縫補器械認識,基本遺體縫補技能介紹等。第四章「大體SPA與尊體服務」,認識遺體SPA可使用之精油種類,遺體臉部、軀幹、四肢SPA按摩手技等。四個章節以深入淺出的方式,提供初學者從無到有,建構其遺體處理學基礎理論,以圖示方

式拆解遺體洗穿化、基本縫補、遺體SPA的實務操作技能,是遺體處理師入門技能最佳學習教科書。

洗 殮 師進入發燒排行的影片

隨著生活素質的提高,民眾對生活各方面都有所要求。就以治喪來說,相比以前的愈趨精緻講究。為了讓往生者入殮時面容祥和,業者便引入了日本的禮體SPA。現在就由小冬瓜就來跟大家講解,禮體SPA服務到底是什麼吧!

禮體SPA是一種在入殮時對遺體進行較體貼、細緻的洗身服務方式,這項服務通常都是由女性遺體美容師來做,一般都是2人一組一起,清潔、穿衣、化妝。大體清洗前會先向大體鞠躬致意,告知現在要做清洗的工作,全程約須2小時。清洗的目的不只是洗乾淨身體,也代表將所有人世間的煩惱、罪惡都一併洗掉。這項服務能圓滿家人的單程旅行,是在世人的慰藉。但世事難料,愛要及時,不要等到無法挽回時才後悔。珍惜和所愛的人相處的時光,把每一天都當最後一刻來看待。

影片授權:冬瓜行旅_小冬瓜 (https://youtu.be/hpCJNkgl3ZI)

✓ 點我加入《風傳媒》Line 好友(ID:@dyp8323m) http://bit.ly/2hETgWE

✓ 點我訂閱《風傳媒》YouTube 頻道 http://bit.ly/2grkAJ6

✓ 點我追蹤《下班經濟學》IG頻道(ID:@worked_money) https://bit.ly/2WZ1Dnb

✓ 點我加入《下班經濟學》telegram頻道 https://t.me/storm_money

【Facebook粉絲團】

風傳媒►► https://www.facebook.com/stormmedia

風生活►► https://www.facebook.com/SMediaLife

下班經濟學►►https://www.facebook.com/workedmoney

殯葬業從業人員人因危害之探討

為了解決洗 殮 師 的問題,作者魏家恩 這樣論述:

殯葬業隨著社會觀念的進步,越來越多年輕人從事相關行業,此行業特性,工作不定時,企業規模較小,一個工作者多重工作樣態,對於殯葬業的工作者而言要能承受逝者家屬的悲痛,也要能接受多樣性工作造成的危害特性。而重複性的肌肉骨骼傷害是普遍殯葬業從業人員的主訴症狀。本研究藉由現場觀察、動作分析、生物力學偵測儀器與北歐肌肉骨骼NMQ問卷等方式,了解並評估殯葬業從業人員從事殯葬相關作業期間不同肌群之施力大小及關節角度之變化,透過NMQ了解從業人員對肌肉骨骼不適之部位,並提出改善作業人員肌肉骨骼不適之情況。本研究透過北歐肌肉骨骼NMQ問卷調查從業人員125位騎不適部位為頸肩、下背與腰部;工作現場觀察、動作分析與

肌電訊號評估儀(EMG)分析20位工作者,在進行接體、入殮作業的過程中,普遍都是以豎脊肌的施力為最大。腰或下背部的彎曲角度中,其前屈的角度都是最大的;而從業人員彎曲的角度更高達49度以上。在背部的彎曲角度中,不管是在遺體入棺還是搬抬靈柩的過程中,豎脊肌最大施力%MVC皆超過50%MVC以上。本研究結果發現,殯葬業從業人員的作業元件,除了受限於固定的棺木、放棺架、推棺車台、遺體停放檯之長、寬高尺寸會造成從業人員工作之不便外,遺體加上壽材兩者之重量等都是產生從業人員於作業期間肌肉骨骼傷害的風險因素。建議,若是能改善工作元件之高度或運用電動機具操作,讓從業人員進行遺體入殮、搬抬靈柩作業時,減少拉、推

、抬、放等動作次數,減輕腰部或下背前傾、彎腰、下蹲、挺腰之動作,以避免造成從業人員肌肉骨骼及下背痛的職業傷害。關鍵詞:殯葬業從業人員、人因危害評估、肌肉骨骼危害、 肌電訊號評估儀EMG。

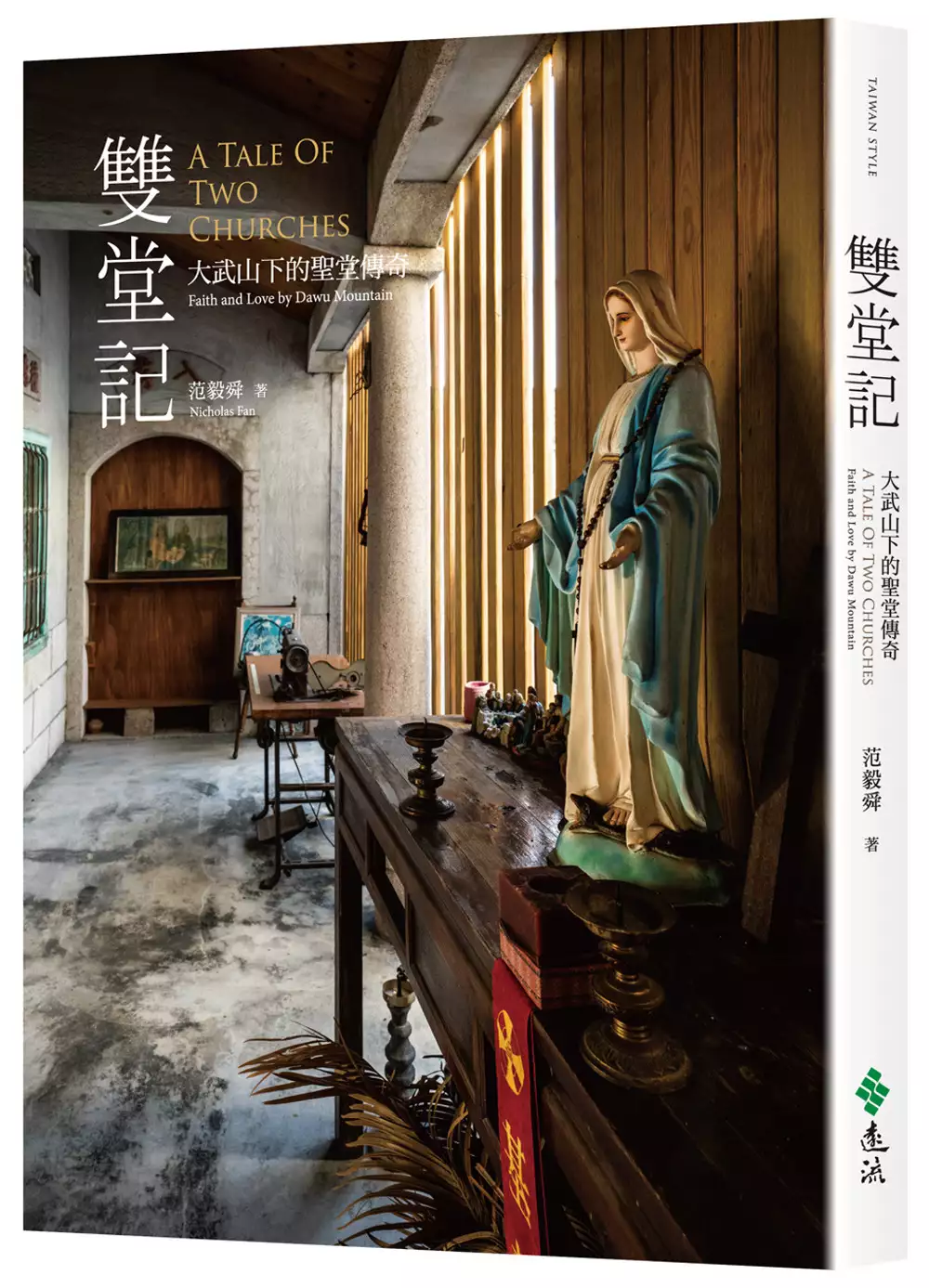

雙堂記:大武山下的聖堂傳奇

為了解決洗 殮 師 的問題,作者范毅舜 這樣論述:

★攝影家范毅舜最新圖文創作 ★從本土兩座大教堂的故事,開啟觀看台灣史的另類視角 ★令人驚豔的台灣教堂藝術與文化盛典紀實攝影200餘幅 ★難得一見的歷史圖像,得以窺見早期台灣多元文化激盪交融的真實情境 這是最好的時代,也是最壞的時代。這是智慧的年代,也是愚蠢的年代。 這是篤信的時代,也是疑慮的時代。這是光明的季節,也是黑暗的季節。 這是希望的春天,也是絕望的冬天。 ~摘引狄更斯《雙城記》開卷語 屏東大武山下的萬金聖母聖殿,是台灣現存最古老的教堂,也是本土天主教最重要的朝聖地。而緊鄰萬金的佳平法蒂瑪聖母堂則是台灣原民部落的第一座天

主教堂,其滿溢原民文化色彩的新聖堂更是大武山下最璀璨的琉璃珍寶。這兩座近在咫尺、興建時間相隔一個半世紀的教堂,所歷經的演變與波折大異其趣,竟彷彿台灣史的精采縮影。 如狄更斯《雙城記》所言,究竟什麼是最好的時代或是最壞的時代?在充滿逆境與變數的人生裡,我們如何為自己的生命定義?而在無明與慧心糾葛,愛慾交織的肉身生命裡,橫在神人之間的真愛又是什麼?而交織其中,族群、宗教與文化的碰撞,人、神之間的糾葛,又將帶給人們什麼樣的生命啟示? 繼《海岸山脈的瑞士人》、《山丘上的修道院》、《公東的教堂》後的多年沈澱,范毅舜再次以深刻的文字及動人的影像,打造出如史詩般,關於信仰、文化傳承與真愛探究的永

恆篇章。 各界推薦 李清志 (實踐大學建築設計學系副教授) 范毅舜有一顆敏銳的心靈,以及狂放的藝術熱情;正如當年來到台灣宣教的神父們,敏銳地體貼天主的心意,同時也熱情地宣揚福音。他書寫建築的方式,有如考古學者般,深入探討文獻並實地考察,讓這些建築不只是結構與美學的設計作品,更反映出當地人有血有肉的真實信仰生活。 孫大川 (國立台灣大學台灣文學研究所兼任副教授) 毅舜兄這一連串的書寫創作,不只是為教會史留下碑文,也不只是為教堂建築藝術的文化涵攝做出見證,更重要的是,他為我們提供了另一種觀看台灣史的視角……。教會的歷史固然有她殖民帝國或教派競合的陰影在,但從其教義本旨和微

觀作為看,她的確提供了一個超越世俗、跨越族群的實踐路線,嘗試以十字架上的聖愛,縫合一切的對立。 劉振忠 (天主教高雄教區主教) 書中講述到的淒美故事──蘇士郎神父,其實他也是我信仰上的父親!在我方呱呱墜地之時,是蘇神父在我的故鄉──嘉義幫我付洗,才成就今天的我……佩服他來到屏東,不畏千辛萬苦,深入原住民區展開傳教工作,成為屏東原住民區的開教先驅。這是天主奇妙的安排,在許多時刻將我們的緣分牽在一起,似乎是在提醒著,在天主的愛內,大家都是一家人。 潘孟安 (屏東縣縣長) 族群間的共存共榮,造就國境之南的風貌。《雙堂記:大武山下的聖堂傳奇》一書,亦充分表現了屏東的族群包容力……。

范毅舜先生透過他熟悉的影像技術,試圖爬梳、還原,並以科學的解析,進一步理解舊照片中所拍攝的時空、人物,輔以傳教士所留文書,挖掘歷史文獻,帶領讀者重新認識那段模糊且逐漸被遺忘的世紀。范先生如行走在信仰中的旅人,用鏡頭訴說著百年教堂的今昔榮華。

「人」「物」之間:遺體的能動性與飄移

為了解決洗 殮 師 的問題,作者張淇雅 這樣論述:

本論文主要從行動者網絡理論(Actor-Network Theory)出發,探討喪葬儀式過程中,遺體在不同的脈絡下與不同行動者之間進行網絡連結,「能動性」進而被啟動,同時在「物」與「人」 (包含與「人」相連的「靈」)之間飄移。研究者以台北市立殯儀館、醫院太平間、接體車、法醫解剖室、私人禮體淨身室等完整喪葬儀式流程作為田野地點,透過與從業人員一同勞動或從旁紀錄,以參與觀察與深入訪談,研究各個流程中不同人類行動者、遺體、其他技術物如何互動來嘗試讓遺體符合當下脈絡應有意義,但是不同人類行動者對於遺體在當下為「物」或「人」有時會有不同的認知,而且遺體在此過程中也可能會對於人類行動者所賦予的社會意義進

行「抵抗」。 本論文發現,遺體會因為其生前的物理特性(身高、體重等)和社會特性(性別、社會身分等),以及死後的物理變化與文化意涵,共同形成遺體的「能動性」,且在與網絡中的人類和非人行動者互動中於「人」與「物」之間飄移。本論文指出,既有研究以Erving Goffman劇場理論來劃分喪禮前台(front stage)與後台(back stage)之觀點,其反映正是遺體在「人」與「物」之間不斷飄移的特性,遺體在喪葬各儀式前台呈現出為「人」,常常即是需要在不同後台以「物」的方式來處理。殯葬工作者必須與遺體及技術物順利連結才能成功劃分出喪禮的前台與後台,倘若遺體能動性造成過於強力的「抵抗」,或是其他

人類或非人行動者無法配合,則這樣的前後台劃分網絡將會失敗。因此藉由專業訓練和實際操作來讓從業人員掌握遺體能動特性,也是喪葬流程前後台區分可以順利完成的關鍵。