炒高麗菜要加水嗎的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉雪玲,駱進漢寫的 客庄媽媽的傳家菜:重現72道懷舊客家好味道 和LizHeinecke的 給孩子的廚房實驗室都 可以從中找到所需的評價。

另外網站炒高麗菜(甘甜清脆的秘訣) - 蘋果愛料理也說明:炒高麗菜 (甘甜清脆的秘訣). 很家常的炒高麗菜,要怎麼做出甘甜又清脆的口感呢? ... 不加水,可使高麗菜更甘甜。 ◎ 善用鍋蓋(蓋上鍋蓋,可加速 ...

這兩本書分別來自和平國際 和信誼基金出版社所出版 。

最後網站高麗菜怎麼炒最美味?一堆媽媽煮錯- 日常則補充:高麗菜 是台灣餐桌上常見的料理,但是要怎麼炒才能清脆可口就是一門高深 ... 這樣才能炒出又脆又甜的高麗菜,很多主婦就是都會加水跟燜煮,導致菜爛爛 ...

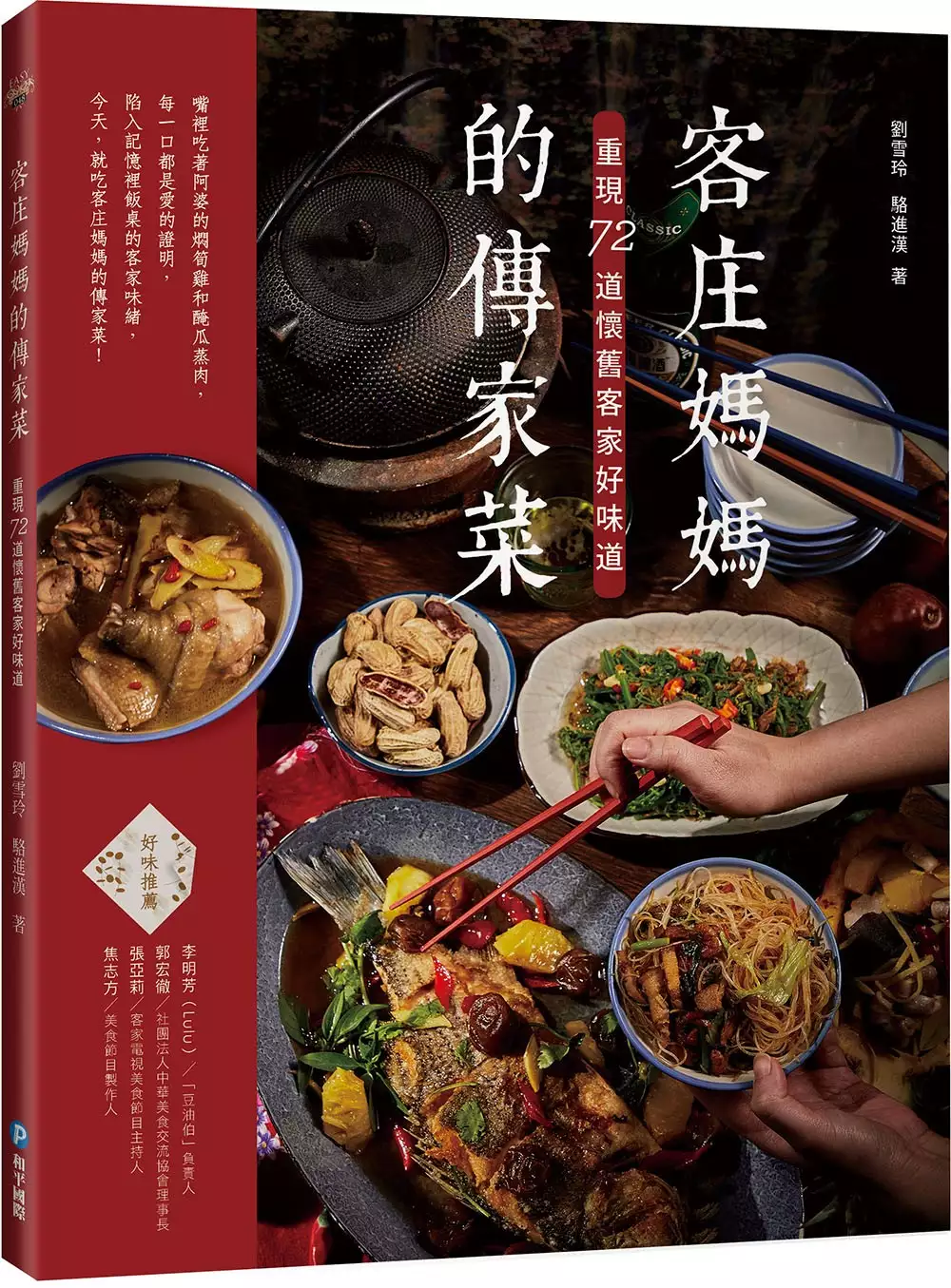

客庄媽媽的傳家菜:重現72道懷舊客家好味道

為了解決炒高麗菜要加水嗎 的問題,作者劉雪玲,駱進漢 這樣論述:

嘴裡吃著阿婆的燜筍雞和醃瓜蒸絞肉, 每一口都是愛的證明, 陷入記憶裡飯桌的客家滋味, 今天,就吃客庄媽媽的傳家菜! 金牌主廚駱進漢及客家媽媽劉雪玲,聯手呈現最經典、傳統的客家菜。 記憶中的客家菜,不管是食材和作法都有媽媽獨特的滋味,儘管是一樣的菜色,吃起來都有一點點不一樣。兩位作者分別拿出了自己家傳的壓箱寶,劉雪玲的拿手菜是傳統客家料理,駱進漢則是在懷舊中稍稍蛻變創新,但同樣的是熟悉的「客家味緒」仍舊令人懷念。 因為同樣擁有客家子弟的血液,他們不斷思考如何把客家菜的原味傳承下去。雖然現在很難找到過去時空背景的食材,但記憶中的滋味依然美好。他們堅持同樣的手法和步驟,適度調整

口味,改變一般人對客家菜「鹹、油、肥」的印象。 書中分為五大章節,「平時家常菜」「一鍋超下飯」「乾杯下酒菜」「宴客好澎湃」及「溫暖大補湯」,讓讀者知道在日常生活的每個時刻,可以拿出哪種拿手菜! ◎芹菜炒豆皮-豆皮必須炒到沒有水分,加入芹菜快炒入味,是客家媽媽快手料理的第一首選。 ◎竹筍炆排骨-從前回家一進門聞到炆竹筍的香氣,就知道今晚白飯要會多吃好幾碗。 ◎梅乾菜鴨肉煲-梅乾菜是客家人最常使用的醃漬品,無論煮湯、炒菜或清蒸,加一點入菜,美味好菜立刻上桌! ◎醃瓜絞肉-愛挑食的孩子也不能抵擋醃瓜蒸絞肉的魅力,鹹甜的醬汁淋在飯上,不知不覺就吃光了。 ◎溪蝦煎蛋-

以前客家村庄多在山邊,很難得吃到魚鮮類,溪蝦是最容易在溪裡抓的,吃進嘴裡就會想起單純的童年。 ◎客家炒米粉-小時候最期待媽媽在過節時炒一大鍋米粉,紅蔥頭、香菇、五花肉是絕對不能少的元素! ◎紅糟排骨-醃過紅糟醬的排骨,放入鍋中油炸之後,吃起來沒有炸物的膩口,反而有紅糟的香氣。 ◎老菜脯雞湯-越放越有價值的陳年老菜脯,是老一輩智慧的結晶,喝上一碗不僅暖味也暖心。 本書特色 ★傳承好手藝的美味秘訣 遵循傳統手法且蘊含客家媽媽的智慧結晶,像是高麗菜封絕對不能加水,而是引出食材本身的水分;客家油飯必須把糯米和炒料分開製作,再將兩者拌勻才是最道地的作法! ★滋

味絕佳的醃漬家常菜 客家人擅長將當季產量過剩的蔬果做成醃漬品,像是梅乾菜被時間封存的精華和營養,烹煮時加一點,不需要過多的調味,就能讓料理多了醇厚的風味。 ★最簡單調味,改變鹹、油、肥 許多人對客家菜的印象就是重口味,但在家料理就可以隨時調整口味。客家菜最常用的用醬油和米酒提香、砂糖提味,最後來點白胡椒粉畫龍點睛,沒有味精或味素吃起來更健康。 ★隨時都能吃的客家菜 除了平時家常菜,不管是小酌之餘的下酒菜,或是招待客人的澎湃菜色,以及幫主婦、主夫整理煮一鍋抵三菜的配飯菜,和適合進補的溫暖煲湯,讓你用料理顧好家人的胃。 好味推薦 李明芳(Lulu)/「豆油伯」負責人

郭宏徹/社團法人中華美食交流協會理事長 張亞莉/客家電視美食節目主持人 焦志方/美食節目製作人

炒高麗菜要加水嗎進入發燒排行的影片

超級印度街頭小吃:印度咖哩角 — 印度咖哩角是一種以麵粉皮包裹鹹味餡料的油炸或烘焙小吃。咖哩角最早起源於中東地區,後傳至印度。在印度它到常見的前菜或小吃。這個小吃其實很容易製備,且與其它類型的麵團不同。今天,我們將用優格醃製的雞肉和高麗菜絲放在裡面,然後將其炸至金黃色。

謝謝觀看,別忘了訂閲我們的頻道並分享給大家,收看我們最新發布的食譜。訂閱頻道⬇️

https://bit.ly/2vCwfMy

完整食譜:https://www.yokofu.tw/samosas-with-tandoori-chicken

******************************************************

所需食材 (4顆,2人份 ):

印度咖哩角麵團:

190 g 麵粉

¼ 茶匙 鹽

2 湯匙 油

115 ml 水

雞肉部分:

3 湯匙 優格

1/2 茶匙 鹽

1/2 茶匙 辣椒 磨碎

1 茶匙 坦度里馬薩拉香料

1/2 茶匙 薑 切碎

1/2 茶匙 大蒜 切碎

250 g 雞胸肉 切小丁

2 湯匙 油

高麗菜絲沙拉部分:

2 湯匙 美乃滋

1/2 茶匙 鹽

1/2 茶匙 糖

1 根 紅蘿蔔

1/4 高麗菜絲

1/2 茶匙 黑胡椒

麵團部分:

2 湯匙 麵糊

3-4 湯匙 水

其他:

蒜蓉辣椒醬

麵粉

油

作法:

1. 首先,準備印度餃子麵糊。將麵粉、鹽和油放入碗中。慢慢加水並揉捏所有食材,直到形成柔軟的麵團。蓋上蓋子,讓麵團靜置約30分鐘。

2. 手上抹些油,並將麵團壓扁。將麵粉撒在工作面上,然後用擀麵杖將麵團擀平,將麵團切成四片,接著塗上一些油,並將其疊放在彼此的上方。最後再用擀麵杖將其平整。

3. 平底鍋加熱,放入生麵團,並用低火在兩側煎約30秒鐘。然後,將4層麵團分開。再將它們放在一起冷卻。冷卻後將麵團側向拉直,切成約8 x 25公分的麵條。

4. 拿放一麵條放在眼前,並在中間用麵粉膠刷一下(將麵粉和水混合)。在頂部再放一條,讓其形成十字形。將一小匙蒜蓉辣椒醬放在中間。

5. 將切小塊的雞肉和優格、鹽、黑辣椒粉、印度咖哩粉、大蒜和薑放入碗中混合攪拌。然後放鍋中裡炒熟。

提示:如果讓肉在此醃料中停留約30分鐘,它的味道會更好。

6. 拌入美乃滋、鹽、黑椒粉和糖,然後拌入磨碎的紅蘿蔔和高麗菜絲。往麵條上放約1湯匙雞肉和1湯匙高麗菜絲沙拉,再加上約20 g磨碎的起司。在三個麵條臂上再塗些麵粉膠,然後將其折疊起來。先是沒有塗上麵粉膠的麵條臂,然後是其它的麵條。

7. 現在,將印度咖哩角裹上麵包粉,放進約160°C的熱油中油炸約3-4分鐘。

這邊還有一道印度異國情調小吃:饃饃食譜:https://www.yokofu.tw/vegetarian-samosas/

******************************************************

想知道更多的美味食譜嗎? 請訂閱我們的頻道,不要錯過任何新影片。有口福每天為你帶來不同的食譜影片。 與您的朋友和家人分享!

這裡可以訂閱我們的頻道:youtube.com/有口福

Facebook關注我們:https://www.facebook.com/yokofu.tw

有口福網站:https://www.yokofu.tw/

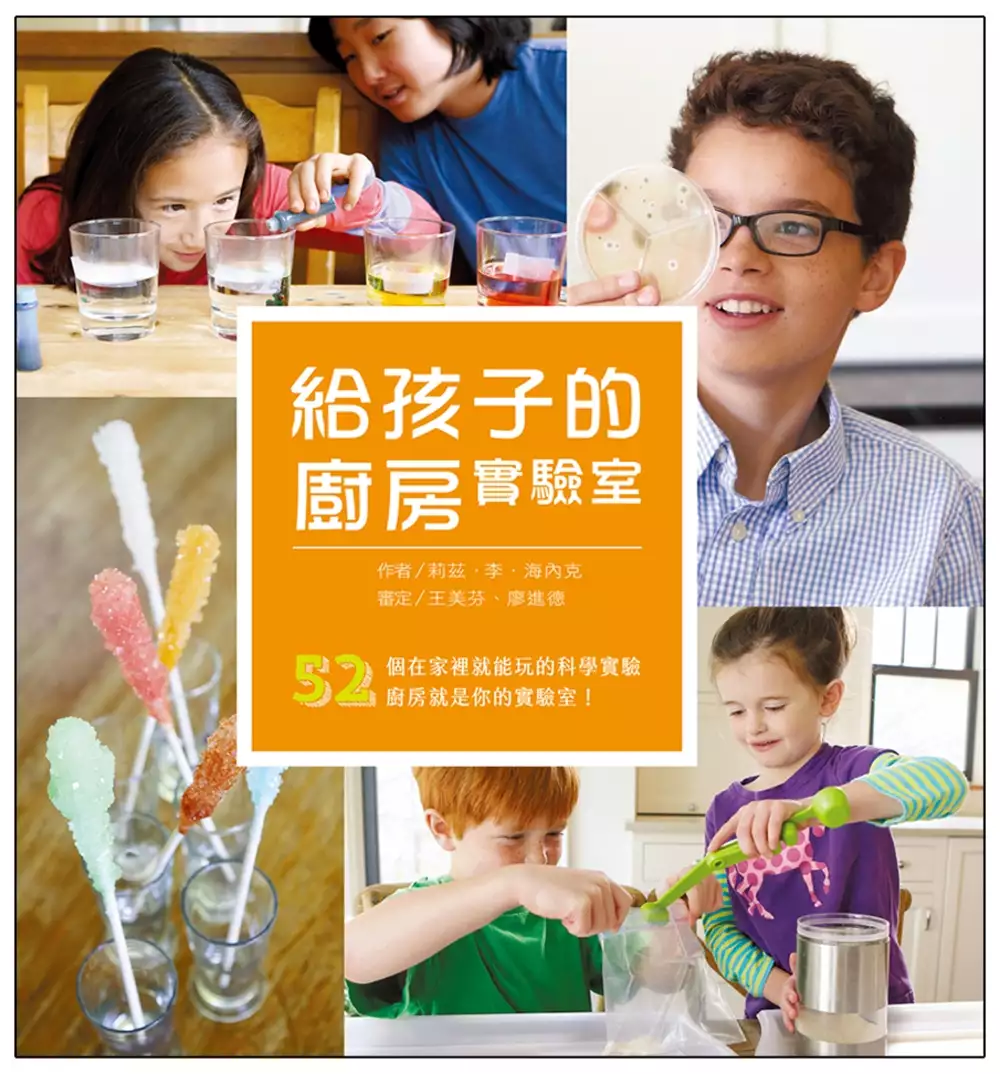

給孩子的廚房實驗室

為了解決炒高麗菜要加水嗎 的問題,作者LizHeinecke 這樣論述:

科學是一種主動的參與、興趣的引發 可以讓孩子學會積極問「為什麼」 學習科學最好的媒介,其實就在生活周遭 你知道怎麼借助太陽的力量,做一個淨水器嗎? 你知道小蘇打加白醋能變出什麼魔法嗎? 你知道水果的DNA要怎麼萃取嗎? 答案都在這本書裡!只要用廚房中的物品,就能做好玩的科學實驗。 莉茲是3位孩子的母親,她以專業的科學背景,跟孩子們嘗試好多有趣的廚房實驗,像是用棉線釣冰塊、拿酵母來吹氣球,還有自製棒棒糖!莉茲和孩子們做過這本書裡的所有實驗,她鼓勵孩子在過程中打開感官,摸一摸冰冰或黏黏的觸感、看一看氣體冒泡的模樣、聞一聞味道的變化……照著書中的實驗步驟進

行,會有很好的效果,但如果不成功,請秉持實驗精神,多嘗試幾次,反而有可能帶來偉大的發現。 從學齡前兒童到國小生,都能在這本書裡找到適合的實驗,培養追根究柢的觀察力和好奇心。書中囊括52個實驗,橫跨物理、生物、化學、地球科學領域,不只提供動手做實驗的初步想法,孩子更可以發想不同的實驗材料或方法。不單單是觀察到科學現象,更引發思考和推論,在這樣的歷程中,培養科學探究的態度與能力,養成科學素養。家中熟悉的環境,就是孩子最好的科學遊戲場! 每個實驗都會 ●幫你列出需要準備的材料。 ●安全守則告訴你安心做實驗的方法。 ●清楚的實驗步驟帶著你一步一步操作。 ●淺顯易懂的科學

大解密,讓你了解背後的科學原理。 ●希望你能發揮創造力,發想出更多的好點子! 好評推薦(推薦按姓氏筆畫排序) 古智雄(國立東華科學教育中心主任) 一個空間,有很多器材,可以做出一些科學探究活動,這是科學實驗室嗎?錯!它是廚房,是我們顧三餐的地方。廚房有一個特色,就是東西多,而且總是希望能夠變出好吃的食物來,色香味俱全,然而在這些背後,總是蘊涵著一些科學趣事,值得我們去探究。這本書以廚房為場域,引介了靜態和動態的科學活動,只要經過適切的安排,足以做為發展科學活動的良好素材。 何慧瑩(國立臺北教育大學自然科教育學系副教授) 本書分成12個單元共52個涵蓋物理、化學、

生物與地球科學的實驗,所使用之實驗器材都是家中隨手可取得之物品,實驗步驟簡單明瞭,過程饒富趣味。作者也提供了實驗筆記本的概念,讓孩子們像科學家一樣仔細記錄實驗過程,這些都能啟發孩子探究與實作的精神,讓孩童為面對未來挑戰做準備! 李松濤(國立臺中教育大學科學教育與應用學系副教授兼科教中心主任) 科學,不僅是教室裡面的系統化知識,也是我們生活周遭的一種探究歷程。作者在本書中,根據「安全」、「具吸引力」以及「材料隨手可得」等標準,選擇了「廚房」作為生活中的科學教育場域,讓孩子們可以親身體會這種科學探究歷程,整個內容設計非常符合當代科學教育的目標與願景,非常值得家長、老師與孩子們一

同閱讀與學習。 辛懷梓(國立臺北教育大學自然科學教育學系副教授) 本書以「廚房」這麼貼近日常的概念,將科學精神融入迷人的色彩,讓小朋友用享受食物般愉快的心情,認識、瞭解科學。每個活動的設計也本持細心料理的態度,叮嚀安全操作守則,加上魔法般的創意元素,讓小孩在學習過程中,感受到的不再只是冷冰冰的試管調配,而是如探究「烹飪廚藝」般神奇、驚喜的樂趣。 祝勤捷(國立臺北教育大學附設實驗國民小學校長) 這是一本可以培養小朋友創造力與動手操作能力的工具書,透過書本中圖文並茂的說明,可以按部就班的嘗試各種不同的實驗,在探索中發現科學的原理,瞭解生活中處處是科學的現象,也可以跟家人、好

朋友一起動手做做看,增進親子與朋友間的好情誼。希望小朋友能認真看待每一個實驗步驟,因為科學的數據是需要精準的,在實驗的操作中也有可能因為意料之外的事件而使實驗結果與預期不一樣,讓小朋友學習解決問題,也是這本書的可貴之處喔! 黃志賢(屏東縣塔樓國小校長) 好奇心是求知最大的動力,興趣是精進能力的動能,讓學生於真實的情境中探索和學習,從而建構科學和科技的知識和技能。在廚房裡,一條看起來不起眼的橡皮筋,解決了打不開罐頭鐵蓋的困擾;《給孩子的廚房實驗室》這本書,孩子用廚房裡的器材做實驗,透過安全又好玩的方法,激發創意思維,打開他們對自然及科技世界的好奇心。 熊召弟(國立臺北教育大學

自然科學學系退休教授) 作者由十多年工作的生物分子研究室走入家庭的廚房,她將收納櫃的糖、鹽、醋等或杯、碗、盤等器具,能和孩子們玩出濃度、密度、色層分析、酸鹼值等安全、有吸引力的科學活動。這本書共12個單元,每單元有3到6個實驗,主題涵蓋廣,能激發孩子的好奇心與探索企圖,擴展兒童觀察力及創造力。編排上,兼顧淺顯的實驗基本原理說明、操作上的注意事項、以及清楚的材料、步驟說明。作者還分享實驗筆記本的記錄方法,這是科學家的重要的素養。 鄭國威(泛科知識公司知識長) 別以為這本書是要爸媽學著怎麼當科學教師,費心提拔孩子當科學家,換個角度,其實這本書根本就是超酷家庭派對籌備聖經,爸媽與孩子

肯定愛上,一起用簡單的廚房用具跟材料大玩特玩。至於提升科學素養?那只是必然發生的副作用! 戴明鳳(國立清華大學物理系教授兼跨領域科學教育中心主任) 本書的原文版在美國亞馬遜網站榮獲購買者高達4.7顆星的評價,內容、實驗流程、科學知識等各項說明清楚完整,且印刷精美,是一本很值得學童參考閱讀的優質書籍。以家庭廚房中常見的食材和隨手可得的廚房器具做為科學實驗器材,設計了52個不僅有趣且實用的實驗。透過此書內所呈現的實驗,引導孩子在家中透過簡單有趣的實作,啟發孩子對大自然的好奇和探究科學的興趣,進而讓學童得以親近大自然科學的奧妙,並使之對科學學習充滿期待。讓這本書內的實驗能夠與家長、老師們

一起陪著孩子深切體驗動手玩科學、一探究竟的樂趣。 鍾政洋(苗栗縣竹興國小校長) 家庭裡最美麗的風景,就在親子間的互動中,所綻放的笑靨。這一本書中,使用了家裡廚房唾手可得的簡單食材、工具、器皿和設備,淺移默化與歡笑中,激發了孩子願意深入去探索大自然裡關於物理、化學與生物……等學科知識的興趣。十二年國教新課綱的改革,在推動素養導向的教學,就是希望能提升孩子的生活能力,讓孩子能透過「做中學、學中做」獲得核心素養能力。透過本書作者的親身示範,一步一步慢慢引導,相信孩子的科普知識的養成,是他未來大步邁向學習殿堂的養份。讓家庭的力量帶領孩子贏在起跑點,這是一本值得每個家庭都應該擁有的工具好書

。 *適讀年齡:8歲以上

炒高麗菜要加水嗎的網路口碑排行榜

-

#1.炒出脆甜高麗菜!用水浸泡、避免翻炒鮮甜水分通通鎖在葉片裡

此外,也有可能是在蔬菜炒熟前就加鹽巴,導致蔬菜出水變得軟趴趴等,原因千百種。 水分流失炒蔬菜乾硬又難吃. 想要炒出一盤色香味美的蔬菜,首先要觀察 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#2.阿基師高麗菜秘訣+5分鐘免油煙清炒高麗菜

天天五蔬果人生持續進行,本周要分享的是阿基師炒高麗菜的訣竅實驗心得。 食譜來源: 阿基師腐乳高麗菜+ 木不子廚房作實驗訣竅提示阿基師的高麗菜秘訣 ... 於 cookpad.com -

#3.炒高麗菜(甘甜清脆的秘訣) - 蘋果愛料理

炒高麗菜 (甘甜清脆的秘訣). 很家常的炒高麗菜,要怎麼做出甘甜又清脆的口感呢? ... 不加水,可使高麗菜更甘甜。 ◎ 善用鍋蓋(蓋上鍋蓋,可加速 ... 於 applelovescooking.blogspot.com -

#4.高麗菜怎麼炒最美味?一堆媽媽煮錯- 日常

高麗菜 是台灣餐桌上常見的料理,但是要怎麼炒才能清脆可口就是一門高深 ... 這樣才能炒出又脆又甜的高麗菜,很多主婦就是都會加水跟燜煮,導致菜爛爛 ... 於 www.chinatimes.com -

#5.嬰幼兒營養飲食寶典 - 第 152 頁 - Google 圖書結果

作法 1 馬鈴薯去皮,切小一點的滾刀塊;洋蔥去皮,切段;高麗菜洗淨,切絲;番茄洗淨,切小塊。 2 取湯鍋加水煮滾,放入所有食材,再轉中小火熬煮至味道出來即可。 於 books.google.com.tw -

#6.炒高麗菜,有人焯水有人直接炒,飯店大廚教你做法,出鍋清脆 ...

進入夏季後,天氣會變得越來越熱,我們在飲食上要儘量多吃一些蔬菜,少吃油膩的食物,蔬菜的品種很多,包菜是其中一種,價格便宜,一年四季都能買到, ... 於 happytify.cc -

#7.蒸高麗菜要加水嗎 - Uwlas

蒸高麗菜要加水嗎. 17/9/2010 · 因為家裡只有煮飯用的電子鍋所以想請問蒸饅頭的方法? 內鍋要加水(內鍋指的是我們平常煮米的那個鍋嗎?) 那饅頭又應該要放在哪蒸呢大概要 ... 於 www.neptunnt.co -

#8.高麗菜媲美鐵板燒!掌握「3關鍵」 - PChome 新聞

... 就煮個幾道簡單的配菜來吃,而最常聽到的「炒高麗菜」你真的會炒嗎? ... 不可加水與燜」,「炒高麗菜就是油要夠多,否則菜不會香;全程要大火 ... 於 news.m.pchome.com.tw -

#9.陽台的幸福滋味 (3): 等待3月櫻花綻放的餐桌 - Google 圖書結果

可是「要跟那個怪男人面對面一起吃飯也很— (不對「重點不是這個。) ... 「等差不多炒熟後就按照高麗菜芽、紅蘿萄、長蔥、豆芽菜的順序丟下去炒「因為要做中華料理所以還 ... 於 books.google.com.tw -

#10.水炒高麗菜 - Xianjin

近8成網友都答錯!蔬菜用水煮、清蒸、快炒哪種營養素流失最少? [問題] 大家炒菜都會加水嗎? 於 www.xianjin.me -

#11.家裡炒青菜,好吃是有秘訣的‧腹女家的炒蔬菜秘技!

熱油鍋、爆香蒜末、放切段蔬菜、大火炒熟,一般不都這樣嗎?但是這樣直接炒通常都會炒出乾瘪無生氣的菜。比較常炒菜的話,會知道要加點水輔助拌炒,但 ... 於 nw0912.pixnet.net -

#12.【詢問】【詢問】關於"高麗菜"要怎麼煮才好吃 - BabyHome ...

因為怕高麗菜焦掉了)3最後放下鹽(有時我還會把鍋裡的很多水倒掉... ... 2放下高麗菜熱鍋後,燜到熟(中間有加水. ... 就是高麗菜要炒到軟再加水去滾. 於 forum.babyhome.com.tw -

#13.炒高麗菜要加水嗎的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過1 則關於炒高麗菜要加水嗎的文章討論內容: 阿醜的炒高麗菜,只加這項最美味!輕鬆炒出一盤清甜高麗菜的秘訣。 於 www.pixnet.net -

#14.炒菜时,到底要不要放水? 大厨教你一招, 做菜水平直接提高!

例子三:炒青菜是万万不能加水的,除非您这个青菜在炒的时候都没有清洗,非常的干燥,一般炒青菜之前都会用清水清洗一下,青菜上本来就来了很多的水,如果 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#15.高麗菜怎麼炒最好吃? 老饕曝「3關鍵」:一堆媽媽煮錯 - LINE ...

原PO 在PTT 好奇提問「像是高麗菜這種隨處可見的菜,到底要怎麼炒才會像鐵板燒弄的一樣好吃啊,自己炒的都沒辦法又脆又香,炒這種普通的菜有什麼訣竅嗎? 於 today.line.me -

#16.趨勢贏家特別版-100大良食: 全台特蒐 嚴選餐桌上的在地好食材

用蒜頭炒,是清炒高麗菜;若丟根乾辣椒入鍋一起炒,是宮保高麗菜;若加些許花椒入鍋炒, ... 高麗菜;若加扁魚去煨煮,是扁魚高麗菜;若用蒜頭、番茄、高麗菜一起炒過,再加水煮 ... 於 books.google.com.tw -

#17.櫻花蝦炒高麗菜 - 維多利亞的廚房

開陽白菜的雙胞胎。 開陽白菜是我剛開始學作菜時,一次就成功的菜色之一,所以只要有人問起那些菜適合剛進廚房的新手,開陽白菜一定列在清單上。不過今天要和大家分享 ... 於 victoriatpe.pixnet.net -

#18.Re: [問卦] 為什麼鐵板燒的高麗菜可以炒得這麼好吃? - Gossiping

之後加鹽巴要辣就會加辣椒大概這樣: 有人知道鐵板燒高麗菜好吃的秘訣嗎: 有沒有八卦ovo? 我以前也用加水悶的可出來的結果就是軟趴趴沒有口感連梗都沒 ... 於 ptt-politics.com -

#19.水炒法高麗菜

高麗菜 切片, 菜梗和菜葉洗好先分開在炒鍋內加入1-2碗的水,蒜頭可先放入,加入一小匙油,開火等水煮滾先放入菜梗蓋鍋蓋悶一下, 再放入菜葉,加入少許塩,蓋鍋蓋悶熟一下, ... 於 www.croaticast.co -

#20.阿基師教的: 不加半滴水,炒高麗菜更鮮甜! @ 鴕鳥育兒碎碎念

高麗菜 不易熟,一般都要加水去悶悶久了,高麗菜原有的甜味就會跑掉我婆婆的方法是起油鍋加入把洗好切好的高麗菜加一小匙鹽巴之後拌一拌,再蓋上鍋蓋去悶但是我用的不是 ... 於 blog.xuite.net -

#21.失敗率極低的~清炒培根高麗菜 UPDATE - 原來是美花

(好孩子不要學,買回來的菜還是要快快吃掉!) 上網搜尋了一下炒高麗菜食譜,決定炒道失敗率極低的培根高麗菜! 清炒培根高麗菜. 於 flowery.tw -

#22.炒高麗菜要加水嗎

水分流失炒蔬菜乾硬又難吃. 想要炒出一盤色香味美的蔬菜,首先要觀察 ...缺少字詞: 加水gl=。 炒高麗菜(甘甜清脆的秘訣) - 愛料理。 2014年11月20日· 很家常的炒高麗菜 ... 於 diningtagtw.com -

#23.炒蔬菜~油煙飛散的意義 - 震譔の家

炒菜一定要加水嗎?加水的用意為何?豆芽菜、菠菜、花椰菜、高麗菜加的水量是一樣的嗎?加水量與時間的關係又如何?這些問題值得我們重新思考認識。 於 cocolo.home.blog -

#24.料理新手必看!簡單三步驟炒出鮮、脆、甜高麗菜

炒高麗菜 時不用特別加水去燜,因為高麗菜本身水份很多,在拌炒時就已經會出水了,若是再加水,就可能會燜爛高麗菜,口感就不鮮脆囉! 於 www.edh.tw -

#25.高麗菜炒法高麗菜怎麼炒才好吃?網友大推「不軟爛烹調技巧 ...

說高麗菜是臺灣的全民蔬菜,據了解,不會水爛而是非常爽脆鮮亮,高麗菜料理的方法很多元,受到不少民眾的喜愛,這樣可能吃到 ... 很多人都會問炒高麗菜需要加水嗎? 於 www.thegreenmnki.co -

#26.高麗菜飯-古早料理美味簡餐

我吃了一口就說這根本是高麗菜炒飯,只是他把飯煮得硬一些,還有飯炒的有些油, ... 加水2-3大匙、胡蘿蔔、油蔥、胡椒粉、醬油、鹽、冰糖加入煮軟. 於 www.amanda326.com -

#27.史上最難吃的炒高麗菜 - 亞德里安菲利浦

為什麼說是類高麗菜呢, 因為上星期凹派屈克及艾德華帶我去買菜, 走到超級市場蔬菜區, 發現我最愛的蘆筍 ... 史上最難吃的炒高麗菜 ... 而且他說炒的時候應該要加水. 於 adrienphil.pixnet.net -

#28.炒出快炒店般的清脆高麗菜,原來要用「熱鍋冷油」!

上餐館吃一盤大廚的炒高麗菜,熱騰騰又清脆爽口,但是在家炒總是湯湯水水、越炒越溼?真正好吃的炒青菜,不會水爛而是非常爽脆鮮亮,烹調技巧有三 ... 於 food.ltn.com.tw -

#29.只加這項最美味!輕鬆炒出一盤清甜高麗菜的秘訣。 | PinQueue

如何炒出一盤好吃的高麗菜, 說難不難,但確實有訣竅! 第一個步驟,必須先學會如何挑選高麗菜, 千萬不要買外國進口的高麗菜, 保證硬梆梆、久 ... 炒高麗菜要加水嗎. 於 www.pinqueue.com -

#30.高麗菜 - a643688的部落格

高麗菜 的料理:. 高麗菜吃法多多,不論涼拌沙 拉,炒、煮,包水餃或來盤泡菜皆可口 ... 於 a643688.pixnet.net -

#31.炒高麗菜TEST - lrmsm的創作

待整理原文高麗菜為什麼自己炒都很難吃? 我吃過一些餐廳的高麗菜,有些家做得很美味. 於 home.gamer.com.tw -

#32.簡易高麗菜炒芹菜食譜與您分享!

炒西洋芹菜高麗菜要好吃的關鍵在於高麗菜必需先用鹽醃漬,以下分享芹菜 ... 不加水直接用大火炒的高麗菜比較爽脆;加水煮熟的高麗菜口感比較軟嫩,可 ... 於 www.vegtrends.com -

#33.Re: [問題] 我的炒青菜方法有什麼問題?

粵菜名家江獻珠女士曾言, 炒青菜乃中式烹調之獨門絕技。 ... 常見人炒高麗菜加水, 偏偏加的水太多或者加的是冷水, 結果鍋溫驟降, 炒出來的菜又濕 ... 於 moptt.tw -

#34.脆炒高麗菜| 高麗菜這次不加水?| 李晌葵一頓飯料理

脆炒高麗菜| 高麗菜這次不加水?| 李晌葵一頓飯料理 · 1. 先將高麗菜裝袋,加入少許鹽巴,搖勻。(如下圖) · 2. 確認準備好食材 · 3. 熱一匙油,紅蘿蔔先下 ( ... 於 gn02141496.pixnet.net -

#35.近8成網友都答錯!蔬菜用水煮、清蒸、快炒哪種營養素流失最少

細看食品名稱的內容才知道雖然都是高麗菜,但分別是是生的、水煮與油炒之分,一一比對它們的營養素組成後… 嗯,有意思呀! 於 www.medpartner.club -

#36.高麗菜媲美鐵板燒!掌握「3關鍵」

原PO 好奇提問「像是高麗菜這種隨處可見的菜,到底要怎麼炒才會像鐵板燒弄的一樣好吃啊,自己炒的都沒辦法又脆又香,炒這種普通的菜有什麼訣竅嗎?」 貼文 ... 於 iview.sina.com.tw -

#37.只加這項最美味!輕鬆炒出一盤清甜高麗菜的秘訣。 - 阿醜的 ...

歡迎轉貼分享哦! 想要看更多料理食譜或跟著阿醜吃喝玩樂嗎? 還有不定期抽獎活動唷,. 於 fresh438.pixnet.net -

#38.料理新手必看【简单三步骤炒出鲜、脆、甜高丽菜】 - 阿波罗

越简单的料理其实学问越大,高丽菜要如何炒得好吃呢? ... 炒高丽菜时不用特别加水去焖,因为高丽菜本身水份很多,在拌炒时就已经会出水了,若是再 ... 於 www.aboluowang.com -

#39.超神奇的水炒青菜法.. - 淡淡的幸福

青菜都是用炒的. ... 每次燙青菜都要煮一大鍋的水..等水滾. ... 菜熟後..再加調味料(鹽&油)下去拌一拌..就可以起鍋了.... 沒想到..悶出來的菜..賣相很好. 於 garfild.pixnet.net -

#40.蔬菜料理》清脆可口的炒高麗菜 - Emily生活旅遊誌

高麗菜 , 現在好像有點小貴貴, 但想吃還是要掏腰包買一下, 好在之前買菜有特價二粒50元, 我們家可以吃好多餐。 [贊助商連結] 還記得這篇文章嗎? 於 wen4899.pixnet.net -

#41.水煮高麗菜

Sep 13, 2021 · 吃膩了清炒或水煮高麗菜料理,今天要分享的這道高麗菜煎荷包蛋口感很不一樣!搭配酸酸辣辣的醬汁真是美味極了!喜歡的08. 將水1杯、鹽放入煎蛋捲鍋中煮 ... 於 qbc.theivy-servicedapartments.co.uk -

#42.高麗菜怎麼炒才好吃?老饕曝「2大關鍵」提醒:一堆人煮錯

該名網友表示,高麗菜雖然隨處可見,但一般家中料理時卻無法讓它脆又香,「到底要怎麼炒才會像鐵板燒弄的一樣好吃啊,炒這種普通的菜有什麼訣竅嗎?」希望 ... 於 www.ettoday.net -

#43.炒高麗菜下鍋就變黑?高手揭「2關鍵」:第一步太多人錯

日常生活中炒青菜是我們非常常見的簡單佳餚,往往自己在家煮飯要吃個青菜,就會選擇如地瓜葉、空心菜、高麗菜這種間單烹飪的蔬菜類,不過看似簡單的炒 ... 於 www.nownews.com -

#44.威廚做料理:怎麼炒出好吃又清爽的培根高麗菜和空心菜?秘訣 ...

今天要跟大家分享我家威廚炒青菜的小秘訣. 想知道. 培根高麗菜 怎麼炒的不油不黑賣相佳口感又清脆呢? 炒空心菜 真的要一直翻炒才能快快上桌嗎? 於 jennifersec7.pixnet.net -

#45.高麗菜怎麼炒才好吃? 內行曝「2大料理關鍵」:媲美餐廳等級

多吃蔬菜有益身體健康,而高麗菜是飯桌上常見的佳餚,就有網友在PTT上詢問「高麗菜到底要怎麼炒才好吃」,貼文釣出老饕分享料理小撇步, ... 於 udn.com -

#46.山中拿手菜#8 培根炒高麗菜 - 一路報導

那現在就折衷一下,保留兩種做法的精華,既吃出蒜香培根,也保留高麗菜的清淡甘甜,至於高麗菜口感要脆或要軟,就用悶的時間來控制囉!冬季高麗菜盛產季節 ... 於 www.ourtrails.com.tw -

#47.嬰幼兒營養膳食手冊 - 第 152 頁 - Google 圖書結果

作法 1馬鈴薯去皮,切小一點的滾刀塊;洋蔥去皮,切段;高麗菜洗淨,切絲;番茄洗淨,切小塊。 2取湯鍋加水煮滾,放入所有食材,再轉中小火熬煮至味道出來即可。 於 books.google.com.tw -

#48.【蔬菜】清炒高麗菜

的第一天來寫超簡單的炒高麗菜記錄一下如何把南半球又硬又苦的高麗菜炒得 ... 到微軟切記要用最小火,因為紐澳的高麗菜真的很難炒軟即使加水還是要炒 ... 於 wuaiyu.pixnet.net -

#49.今周刊- 蔬菜用水煮、清蒸、快炒哪種營養素流失最少? 營養師 ...

相對於生高麗菜,經過水煮後,有多種營養素變少了,其中水溶性的成分減少得比較多;而油炒 ... 值得注意的是經過油炒再加水煮過後,會有更多的流失。 於 www.businesstoday.com.tw -

#50.高麗菜先下鍋就錯了,大廚教你一招,鮮香脆爽,不粘 - Wvabaw

清炒高麗菜好吃秘訣在於炒高麗菜技巧及高麗菜切法。另外,加入紅蘿蔔炒高麗菜更能帶出高麗菜的甜味。很多人都會問炒高麗菜需要加水嗎?加少許水可幫助將高麗菜悶熟。 於 www.startery.co -

#51.鐵板燒的高麗菜特別好吃?內行曝「1秘訣」:嫩脆兼具!

生活中心/綜合報導高麗菜是生活中常見的蔬菜,不管清炒還是煮火鍋都好吃,清甜爽脆的口感受到大眾喜愛,但也不是每個人都能料理得好吃。 於 www.ftvnews.com.tw -

#52.炒高麗菜技巧 - 美食貼文懶人包

提供炒高麗菜技巧相關文章,想要了解更多日式炒高麗菜、高麗菜炒蛋阿基師、蒜頭炒高麗菜相關美食資訊或書籍,就來美食貼文懶人包. 於 foodtagtw.com -

#53.嘖樣煮EP2:鐵板燒高麗菜 - 嘖嘖的料理手帳-

相較於如何炒高麗菜,我認為它受食材的影響更大,不是因為品種有高低之分,而是 ... 上鐵鍋,保溫性則輸不鏽鋼,火力沒控好就得重複加水悶,炒青菜也變成了水煮青菜 . 於 zezecook.com -

#54.這樣吃菜對了嗎?營養師教你怎麼煮才健康 - 媽咪愛

相對於生高麗菜,經過水煮後,有多種營養素變少了,其中水溶性的成分減少得比較多;而油炒過的高麗菜,則保留了相當比例的營養素,甚至還出現變多的 ... 於 mamilove.com.tw -

#55.不用加水燜!美味人妻傳高麗菜美味秘技:讓菜梗、菜葉一樣鮮 ...

炒高麗菜 時不用特別加水去燜,因為高麗菜本身水份很多,在拌炒時就已經會出水了,若是再加水,就可能會燜爛高麗菜,口感就不鮮脆囉! 於 www.businessweekly.com.tw -

#56.高麗菜要生吃還是煮熟,才能吸收較多營養素?營養師道出關鍵

一年四季皆可取得的高麗菜,其鮮甜清脆的口感,不僅備受大小朋友喜愛,在料理方式上也十分多元,除了大火清炒、水煮、醬燉外,更有不少人將高麗菜直接 ... 於 www.storm.mg -

#57.[廚房筆記]炒高麗菜這樣做最美味!三種變化一次全教你! Stir ...

你也愛吃炒高麗菜Stir-fried cabbage 嗎?對於廚房新手,炒高麗菜算是好上手,又不易失手的一道菜,而且高麗菜相較其他蔬菜,處理起來也不費時。 於 littleskyworld.com -

#58.炒高麗菜要加水嗎 - 工商筆記本

炒高麗菜要加水嗎. ... 就是高麗菜要炒到軟再加水去滾. ... 家常清炒高麗菜食材:高麗菜切成一吋~一吋半(通常半顆可以炒一大盤)、蒜頭三大顆拍碎佐料: . 於 notebz.com -

#59.減肥聖品:熱量低又好吃的5道燙青菜 - 康健雜誌

其實你不一定要吃燙青菜。 ... 熱油鍋下豆瓣醬小火炒30秒,再加水續炒至沸2分鐘,盛盤。 ... 材料:高麗菜1/3顆、紅蘿蔔1/2條、花枝1隻。 於 www.commonhealth.com.tw -

#60.炒高麗菜食譜怎炒出「脆甜高麗菜」?專家曝「3秘訣」 - UQBFK

廚房新手必看!炒出鮮,脆,甜高麗菜的料理秘訣|親子天下. 高麗菜要如何炒得好吃?炒高麗菜時需要加水去燜嗎?快來看這篇炒出鮮,脆,甜的高麗菜秘訣! 最近高麗菜好 ... 於 www.zingtein.co -

#61.大廚不傳的1001烹調秘笈:食材的選擇.料理的細節.美味的訣竅

燒茄子少用油的方法/提升芋頭顏色和味道的妙招/讓豆芽好吃沒有豆腥味/炒馬鈴薯如何快速 ... 怎樣去除高麗菜的異味/烹炒速凍蔬菜的方法/烹調白菜保持鮮香的方法/奶場白 ... 於 books.google.com.tw -

#62.「炒高麗菜要加水嗎」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「炒高麗菜要加水嗎」相關資訊整理- 2017年3月9日— 脆炒高麗菜| 高麗菜這次不加水?| 李晌葵一頓飯料理· 1. 先將高麗菜裝袋,加入少許鹽巴,搖勻。 於 lovetweast.com -

#63.為什麼別人炒的青菜那麼鮮嫩,而你炒的總帶有菜腥味?

請記住,炒青菜中途最好不要加水,一開始就加合適的水是最好的。像白菜、生菜這些菜本來就水多,用自身的水做熱傳遞,菜才好吃。中途需要加水的話也要 ... 於 kknews.cc -

#64.泰式辣炒高麗菜 - 台灣公司行號

2011年2月8日- 辣炒糖醋高麗菜[便當菜] ... 加入高麗菜拌炒,接著加入調好的那碗醬汁。 4. ..... 松山]藍象廷泰式火鍋-松車店(附菜單)[松山citylink貳號店][捷運松山 ... 於 zhaotwcom.com -

#65.蕁麻疹懶人食譜: 油蒸高麗菜、洋蔥蒸馬鈴薯、山藥豬肉湯

因為炒高麗菜要洗炒菜鍋很麻煩,而且我們不能吃爆香的蔥蒜,乾脆用蒸的多 ... 不加水直接放進電鍋(高麗菜會出水),外鍋加半杯水(蒸太久高麗菜會軟爛, ... 於 patty6006.pixnet.net -

#66.快速!炒出又脆又甜高麗菜by 銘麒媽媽 - 愛料理

高麗菜 常見又好吃,而且有廚房胃藥美名,但是你還在加水加蓋悶煮高麗菜嗎?快看如何炒出脆甜高麗菜喲~ 【關鍵字】:高麗菜、炒高麗菜、炒菜、蒜頭、 ... 於 icook.tw -

#67.影片:蠔油炒高麗菜 - 楊桃美食網

把鍋子燒熱後加兩大匙沙拉油,爆香蒜片和辣椒,再放入高麗菜炒拌,因高麗菜先前洗的時候就有水了,所以不用再加水,等炒到軟或你也可以事先燙過再炒也 ... 於 www.ytower.com.tw -

#68.炒高麗菜要加水嗎 - Sipping

炒高麗菜要加水嗎. Posted on by. 炒高麗菜祕訣1 先用水浸泡首先,將高麗菜浸泡在水中。 比較大片的葉子可以直接泡,也可以切了再泡,泡到剝開的時候有清脆的聲音,用 ... 於 www.sippingpodst.co -

#69.培根炒高麗菜 - Monaca夢遊蹤

2.如果高麗菜的葉梗不厚,炒的量也不多,不加水直接翻炒也是可以的,鹽的調味上用量要減少,韓國的高麗菜葉梗非常的硬厚且大都團結在一起,這種的高麗菜就 ... 於 monacama.pixnet.net -

#70.不會做飯?整棵高麗菜放進電鍋讓你口水直流!

高麗菜 是營養豐富的蔬菜,很多人都很喜歡,可是炒菜總是有點麻煩,特別是夏天的時候。不過現在不用擔心了,推薦你一個史上最簡單,而且非常美味的高麗 ... 於 www.epochtimes.com -

#71.一休陪你一起愛瘦身2: 最多人問的45天減脂計畫,吃飽還能瘦的美味秘密大公開

... 克十盪高麗菜十泡菜炒雞胸肉150克依個人需要熱量及蛋日巧克力牛奶十堅果20克半小時內輕度運動喝水即可 208 45天的菜單食譜無糖豆獎或低糖豆獎十雜糧鰻頭半顆加水波 ... 於 books.google.com.tw -

#72.高麗菜媲美鐵板燒!掌握「3關鍵」 - Yahoo奇摩新聞

原PO 好奇提問「像是高麗菜這種隨處可見的菜,到底要怎麼炒才會像鐵板燒弄的一樣好吃啊,自己炒的都沒辦法又脆又香,炒這種普通的菜有什麼訣竅嗎?」. 於 tw.news.yahoo.com -

#73.如何炒空心菜 - 美食板 | Dcard

炒青菜,最簡單也最困難(蛋炒飯:嗶嗶~抄襲),有時一盤菜炒得好吃,換另一種葉菜又炒得差了,以空心菜來說,熱炒店炒 ... 請問炒空心菜需要加水嗎? 於 www.dcard.tw -

#74.Re: [問卦] 為什麼鐵板燒的高麗菜可以炒得這麼好吃? - Disp BBS

我以前也用加水悶的可出來的結果就是軟趴趴沒有口感連梗都沒脆後來有一天放棄治療炒菜鍋爆香蒜頭後高麗菜就直接下了不用怕油爆因為噴起來的油都會被菜 ... 於 disp.cc -

#75.藥食同源的本草綱目養生圖解 - 第 117 頁 - Google 圖書結果

防癌抗癌、減肥瘦身—高麗菜炒青椒高麗菜300克、青椒75克、胡蘿蔔40克洗淨,切成菱形塊; ... 乾辣椒5 克切絲;把糖、醋、醬油、味精、水澱粉10克(澱粉5克加水)調成汁; ... 於 books.google.com.tw -

#76.[問題] 大家炒菜都會加水嗎? - 看板cookclub - 批踢踢實業坊

如題我是很不愛在炒菜時加水的人, 因為我喜歡菜炒好最好都不要有水, ... 加水(例如高麗菜) 好像是這樣才能炒出菜的甜味我想問有沒有加水真的有差嗎? 於 www.ptt.cc -

#77.高麗菜怎麼炒才好吃?網友大推「不軟爛烹調技巧」媲美快炒店 ...

蠻多人炒高麗菜都會加水,幫助青菜易熟,但網友們紛紛建議別加水,可以撒點米酒很加分、或是放入「靈魂配料」蝦米。 另外,也有網友分享:「菜可以選擇 ... 於 www.health580.net -

#79.熱炒 - 第 118 頁 - Google 圖書結果

(炒培根 5 片高麗菜 600 公克大蒜 2 粒葱 1 支 5 slices bacon 600g . cabbage 2 cloves garlic 1 stalk green onion Quick & Easy 調味料 Seasonings 鹽 1/3 茶匙胡椒 ... 於 books.google.com.tw