白色茶花花語的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 疫世界:2020~2021臉書截句選 和涂睿明的 古瓷之光都 可以從中找到所需的評價。

另外網站山茶花的花语和寓意_好花网 - 鲜花网也說明:还有红山茶花有着“天生丽质”的花语含义,可以用来送给美人称赞其如红山茶一样,令人眼前一亮心生惊艳。 一、茶花的花语是什么. Cherish珍爱鲜花系列99枝白玫瑰纯恋.

這兩本書分別來自秀威資訊 和湖南美術所出版 。

國立高雄師範大學 國文研究所 顏美娟所指導 古佳峻的 臺灣龜圖像祭物文化詮解 (2012),提出白色茶花花語關鍵因素是什麼,來自於紅龜粿、祭祀儀式、飲食民俗、龜文化、民間信仰。

而第二篇論文經國管理暨健康學院 健康產業管理研究所 許延年所指導 陳乃綱的 以超臨界二氧化碳萃取法萃取自然發酵芝麻粕活性成分之探討 (2012),提出因為有 芝麻素、芝麻酚、發酵、超臨界萃取、芝麻粕的重點而找出了 白色茶花花語的解答。

最後網站山茶花- 維基百科,自由的百科全書則補充:茶花 的品種極多,是中國傳統的觀賞花卉,「十大名花」中排名第七,亦是世界名貴 ... 中通常只有單瓣紅色一種類型,然而在宋代的《四喜圖》中出現了單瓣白色山茶花。

疫世界:2020~2021臉書截句選

為了解決白色茶花花語 的問題,作者 這樣論述:

所謂「截句」,一至四行均可,可以是新作,也可以是從舊作截取,深入淺出最好,深入深出亦無妨。截句的提倡是為讓詩更多元化,小詩更簡潔、更新鮮,期盼透過這樣的提倡讓更多人有機會讀寫新詩。 自2020年2月起,COVID-19的恐慌感開始蔓延全球,隸屬臺灣詩學季刊社的「facebook詩論壇」網站開始出現大量表達詩人憂心疫情的截句詩作,兩年下來少說發表了好幾百首,而疫情以外的題材則超過七八千首。今年白靈第四度編選了《疫世界──2020~2021臉書截句選》,本冊為雙年份截句選,從2019年7月至2021年6月的作品中遴選了535首截句詩,關於疫情有39首,共分為四輯,後附作

者索引。 詩人因繭居而得以深度自我探索、深思人類與萬物的關聯,這場百年未曾有過的大疫,給予人類四個啟示──「疫/異/抑/殪」。奇「疫」流竄又詭「異」難測、如臨大戰般地空前壓「抑」世人且隨時可能令人肺「殪」。一路上「facebook詩論壇」的作者們緊盯著時代的齒輪紋路,用力擠著想像,搭起一條危危顫顫的橋,欲渡此險境,截句詩作顯然成了捷利的便橋。黑暗遼闊又怎樣?詩在哪裡,就亮到哪裡。 本書特色 ★臺灣詩學.2021年截句詩系。 ★詩人於此世紀大疫當下,用力擠著想像,搭起一條危危顫顫的橋,欲渡此險境,截句顯然成了捷利的便橋。從反送中的香港事件

到武漢肺炎病毒的吹哨人李文亮發現了大疫,一路上「facebook詩論壇」的截句作者們緊盯著時代的齒輪的紋路,沿路跟隨。 ★本書選自「facebook詩論壇」2019年7月至2021年6月的作品,收錄535首截句詩,關於疫情有39首,共分為四輯,後附作者索引。詩人因繭居而得以深度自我探索、深思人類與萬物的關聯。黑暗遼闊又怎樣?詩在哪裡,就亮到哪裡。

臺灣龜圖像祭物文化詮解

為了解決白色茶花花語 的問題,作者古佳峻 這樣論述:

《臺灣龜圖像祭物文化詮解》一書,以臺灣地區常民生活之「生命禮俗」與「節日慶典」中常備的龜紋或龜形祭品為研究對象,過去多以紅龜粿或米龜為使用,也以此稱統攝後來新創的糕餅龜品,或者綜合食品、不可食財貨製成之龜品,筆者綜觀臺灣清代以來地方文獻及藝文作品多以紅龜粿為重要祭典的圖像食物,而臺灣自1950年代以來陸續發展多元龜品品項,已異於他處,並足以形成龜品體系,祭典儀式與使用時節在地方已形成默契,自成風氣,衍為臺灣地方自有的龜祭文化。由此為發端,1970年代學者何聯奎、宋龍飛、凌純聲有針對臺灣祭龜與乞龜儀式的報導與調查,1990年代後僅以簡榮聰承繼與闡述糕餅粿糖塔文化發展,關於龜紋祭物與印模器具的闡

釋仍有發展空間,筆者試圖建構此一龜品祭祀與使用的文化結構,並進行文獻、圖像、工序、工藝、文化創意產品的在地文化之詮釋及解析。除緒論與結論外,主論為三章,文獻與文化、物像與工序、傳藝與創意,分述如下:第一章緒論,本研究以民俗學知識為基礎,以文獻與田野調查資料參附,在前賢成果上提出「龜圖像祭物」建構及研究方案,在「泛臺灣化」的民間信仰現象中不侷限某一鄉鎮為例,以臺灣地區為整體樣本,抽樣體現祭龜與乞龜儀式之差異。第二章文獻與文化,臺灣龜品最早疑於清乾隆年間《澎湖紀略》元宵求乞儀式中的「亞公仔」,道光十七年(1837年)柯培元《噶瑪蘭志略》有「紅龜仔」為慶壽之用,寓臺清人與日人都對此有所紀錄;筆者考此

一時期諸書及《臺灣日日新報》認為乞俗、乞龜、分食與餽贈龜品屬臺灣地方民間習俗,其承繼龜靈信仰、龜壽文化,並發展以龜品獻祝,以龜品之形表達圓滿平安的祈禳心理,在時節循環與人之禮儀取得秩序儀典的平衡關係,反映非常時節的非常製物;屬於人與他者的精神和物質的易換關系,對於神的敬仰,神力獲得的祈與乞、分食、還願系統得到人神關係互動、縝密交際關系;由其「圓」形成臺灣藝文創作藉此懷念過去、聯繫情感、記錄臺味,並在「臺灣蛇郎君故事」與「掽舍龜傳說」中作為最終變形的物件,與「浪子回頭」勸化作用的糕點故事。其一脈相連的是「求全忌缺」的心理目的。第三章物像與工序,本章先行定義「龜圖像祭物」及其類型,認為食品訂名都以

顏色、形象、材質為造詞結構,以致有必要新立「龜圖像祭物」描述臺灣龜品的多元現況。以材質論、工序論、形貌論類聚群分龜品,以確立名稱、品項、建構系統。進一步針對龜圖像寓意的龜紋印模、圖像記號、龜形祭物美學建構為討論,龜粿印模與龜品形塑都是吉祥符號的拼裝組合,自龜首至殼身甲紋都由地方信仰者詮釋並沿用,追求繁複裝飾的視覺特質,之於信仰者而言,龜品是神力依託的媒介,足以讓家族得到幸福吉祥。第四章傳藝與創意,從傳統民間工藝與當代文化創意兩個面相為討論結構,有地方舉辦文化節以傳承節慶內涵,博物館舍以展覽與營隊活動傳遞文化知識,透過食材之外的媒材創作紅龜粿,以祭龜禮俗為配合,體驗壓印複刻之教學內容,在消費導向

的商品化創意中歸納2010年以來個公私單位舉辦比賽與活動成果,有對傳藝概念、符號應用、客家本色面向之開發,為當代對於龜圖像祭物的記憶表述、文化再現、傳統再生之現況。第五章結論,綜合本論三章核心,提出基礎成果是在有限的文獻中將龜圖像祭物文化逐一描繪,確立名物關系,將龜品與閩粵文化合觀比較,概述對於龜文化的接受;臺灣在地化與地方感的重要成果便是文獻與藝文創作中應用紅龜粿為圓滿意象,生活中透過紅龜粿作為除凶復吉的界限。從「非常」的角度定義龜品,其亦存在於非常時間中被使用。反映地方的習俗與圖像選定的地方特色。對於文化節、設計產品、課程體驗採積極推行,近年相關活動及產品日益增多,是懷舊風氣與鄉土教學影響

龜品圖像的再創造,為臺灣當代重要成果。由此提出觀察與建議,認為傳遞正確的民間習俗,保存工藝師傅的技術與作品;扭轉好大喜功與沽名釣譽的奢華風氣,找回人神禮敬心態;物品圖像化後僅存商品價值,若強化文化內涵能兩方兼顧。提出議題延伸與未來展望,企盼在臺灣方面的架構完成後能逐步擴及崇龜文化及相關議題的討論,以及受命題侷限而未能及時討論者,待日後追根溯源。

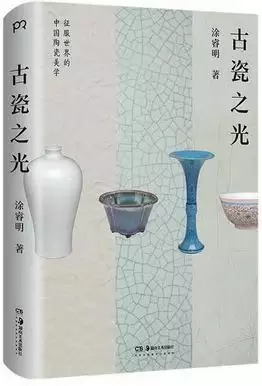

古瓷之光

為了解決白色茶花花語 的問題,作者涂睿明 這樣論述:

《古瓷之光》是知名瓷人、陶瓷文化研究者塗睿明的全新力作。以朝代為序,遴選了中國陶瓷藝術史上77件至美珍寶,記錄下陶藝與中華文明碰撞的每個精彩瞬間,深入講述中國陶瓷藝術的美學變遷。 從古瓷的造型、色彩、材質、工藝、歷史背景等角度切入,全方位展現中國陶瓷征服世界的美學魅力,重點解讀其美在何處、普通人如何欣賞以及這些陶瓷器在中國古代社會文化中的功能與角色,讓我們得以從一件件陶瓷作品中,探尋到歷代的審美雅趣、民俗風情與匠心工藝。 讀完本書,當我們在博物館中面對一件瓷器時,便懂得如何去欣賞它造型的優雅、顏色的美妙、畫面的意趣、細節的深意、背後的故事……對中國陶瓷的美,產生更加具體、深刻的認知和感受,

而不再只是用簡單的一個“美”字籠統概括。 涂睿明 著名瓷人、陶瓷文化研究者、作家。長物居陶瓷文化發展有限公司創始人。致力於景德鎮瓷藝復興,傳承傳播傳統陶瓷文化、美學,推動傳統陶瓷藝術的當代轉化。已出版《撿來的瓷器史》《紋飾之美》《制瓷筆記》。 序言 | 001 第一章 先秦 | 初生 仰紹文化鸛魚石斧圖彩繪陶缸 | 畫之初 008 馬家窯文化彩陶 | 文明之光 014 龍山文化白陶鬶 | 變形記 019 西周原始青瓷壺 | 晨曦初現的薄光 024 秦兵馬俑 | 被遺忘的戰士 027 第二章 漢唐 | 成長 晉德清窯黑釉雞首壺 | 吉

032 唐長沙窯 | 釉下彩之殤 037 唐三彩馬 | 現實主義之巔 042 唐越窯秘色瓷瓜棱瓶 | 秘色之謎 046 唐邢窯白瓷雙龍耳盤口瓶 | 雄渾中的秀色 050 唐魯山窯花瓷腰鼓 | 暗夜之光 054 五代越窯雙系罐 | 侘寂之源 057 第三章 宋 | 初長成 宋汝窯無紋水仙盆 | 夢 062 宋汝窯三足洗 | 造型的極致與終結 066 宋官窯方盆 | 橫平豎直 070 宋官窯筆舔 | 無用之用 074 宋官窯弦紋盤口瓶 | 氣定神閑,波瀾壯闊 078 宋哥窯雙魚耳香爐 | 靜夜焚香 083 宋哥窯膽瓶 | 輕風吹到膽瓶梅 087 宋鈞窯天藍葡萄紫海棠式花盆 | 異彩紛呈 092

宋定窯白瓷孩兒枕 | 嬰戲的魅力 096 宋定窯印花白鹿銜芝圖折沿盤 | 白色的奢華 100 宋磁州窯梅瓶 | 風花雪月 104 宋登封窯珍珠地劃花橄欖瓶 | 虎虎虎 109 宋耀州窯鳳紋提梁壺 | 壺裡乾坤 113 宋龍泉窯琮式瓶 | 玉琮 117 宋龍泉窯雙摩羯魚耳紙槌瓶 | 牆外香的雪拉同 122 宋景德鎮窯青白釉瓜形壺 | 一壺風雅 127 宋吉州窯木葉碗(盞) | 奇跡 132 宋建窯兔毫盞 | 點茶神器 136 遼黃釉鳳首瓶 | 朝鳳英姿颯爽 142 宋綠釉獅子香爐 | 神完氣足 145 第四章 元 | 分水嶺 元青花鳳首扁壺 | 飛升 150 元青花魚藻紋大盤 | 中國水墨與伊

斯蘭裝飾 154 元龍泉褐彩玉壺春瓶 | 玉壺買春的典雅 159 第五章 明 | 巨人 明永樂青花龍紋扁瓶 | 氣壯山河 166 明永樂青花纏枝蓮紋盤 | 纏繞世界的蓮花 171 明永樂青花壓手杯 | 盛名之下 177 明永樂甜白釉刻花纏枝蓮紋梅瓶 | 通感的誘惑 180 明永樂翠青釉三系蓋罐 | 暗藏殺機 185 明宣德寶石紅釉僧帽壺 | 偉大的探險 189 明宣德填紅釉三魚紋高足碗 | 時間之間 193 明成化鬥彩雞缸杯 | 生“雞”勃勃 197 明嘉靖礬紅地黃彩花卉紋四方盤 | 憂鬱的微光 203 明嘉靖五彩魚藻紋蓋罐 | 光恰似水 207 明萬曆青花花鳥圖繡墩 | 不秀而敦 | 21

1 明仿官釉筆山 | 安穩如山 215 明宜興窯時大彬紫砂壺 | 文人意趣的勝利 219 明德化白瓷觀音像 | 造像之美 225 第六章 清 | 盛極而衰 清康熙青花雲肩紋將軍罐 | 威風八面 230 清康熙五彩道教人物圖瓶 | 色彩的交響樂 234 清康熙青花夔鳳紋雙陸尊 | 一步之遙 241 清康熙青花松鼠葡萄紋葫蘆瓶 | 自然靈感與把玩 247 清康熙素三彩三果紋盤 | 茄紫鵝黃皮瓜綠 251 清康熙青花山水棒槌瓶 | 藍色水墨 255 清康熙五彩十二花神杯 | 茶杯裡的四季 260 清康熙青花團花鋸齒紋搖鈴尊 | 如觀美人 268 清康熙孔雀綠釉花觚 | 陰柔之美 272 清康熙冬青

釉雲紋水盂 | 案上風景 276 清康熙綠釉暗刻螭龍紋雙耳托盞 | 茶杯的進化 279 清康熙豇豆紅八大碼 | 美人醉 286 清康熙人物故事圖盤 | 另一扇窗 294 清雍正灑藍釉地黃花盤 | 明日黃花 298 清雍正粉彩花鳥抱月瓶 | 瓷上繪畫的極軌 302 清雍正粉彩福壽雙全橄欖瓶 | 一個時代的側影 307 清雍正鬥彩鴛鴦蓮池紋盤 | 平淡天真 313 清雍正琺瑯彩瓷赭墨竹石圖碗 | 端起一片竹林 318 清雍正青花釉裡紅牡丹圖瓶 | 詩書畫印 321 清雍正茶葉末釉螭耳花澆 | 從來多古意 325 清雍正海棠式花觚 | 結構之美 329 清雍正黃地青花壽桃紋盤 | 兩種意志 333

清雍正十二色菊瓣盤 | 色彩的盛宴 337 清乾隆粉紅地粉彩扒花番蓮紋碗 | 錦上添花 342 清乾隆白釉番蓮紋玲瓏碗 | 要有光 346 清嘉慶紅地描金萬福連連蓋罐 | 極致的奢華 349 清道光紅地留白梅花紋蓋碗 | 雅俗之間 352 清大雅齋瓷綠地墨彩菊花紋渣鬥 | 一個女人的生活與愛 356 曾經,中國陶瓷的美征服了世界! 它佔領歐洲中產階級家庭的餐桌、壁櫃,陳列在土耳其國王宮殿顯著的位置,供奉于日本幕府將軍的壁龕;它被收藏在世界各地宏大的博物館,與人類傑出的藝術品共聚一堂、分庭抗禮。數百年間,不論地域、文化、種族,無數人都為之傾倒。但今天人們似乎把關注的

焦點全然轉移到他處,很少真正關注它的美。 拍賣會更關心一件瓷器的真偽、稀有程度、時間是否久遠,它為誰燒造,被何人使用、收藏又流轉於何人之手。於是,長久以來,宋瓷在拍賣會上的表現,就往往難以與某件傳承有序的乾隆官窯瓷器相抗衡,儘管它展現出無盡的精巧、華麗與複雜,卻未能超越那看似簡單樸素的器形與顏色帶給世界的美的感動——連乾隆皇帝本人也必定這麼認為(他令宮廷畫家畫下的他鍾愛的瓷器,絕大多數都出自宋代)。 考古學家殫精竭慮地尋找、發掘古代窯址,搜尋蛛絲馬跡判斷一件器物的產地、時代、真偽。而它的美不在考古學家的職責範圍,所以考古報告獨獨沒有美的位置。 展覽的情況也類似。一個展覽的分量往往在其“學

術性”,而不是“美”。去年我專程到浙江省博物館參觀“天下龍泉”展覽。引人注目的兩件藏品:一件是船形硯滴,顯赫而炫耀地擺放在入口處。但即使置身于眾多龍泉青瓷的傑作中,它也無足輕重,不過略顯奇技淫巧。更不必說將之放置在整個陶瓷史如群星閃耀的眾多傑作之中,而它卻堂皇地成為某大博物館的鎮館之寶。另一件是來自日本的“螞蝗絆”,被深藏在展廳的腹地。人們走進展廳,經過長廊,在安保人員的指引下繞過幾個拐角終於找到。然後屏息凝氣,按幾下快門,發出一聲聲讚歎,心滿意足地離開,甚至不再看一眼展覽上其他眾多的藏品。而那只是一件殘破的青瓷碗,毫不掩飾地顯露出處處修補的痕跡——幾枚鋦釘——這從來被當作是無可奈何的舉動,僅

僅表現出擁有者對瓷器本身的無比珍視,卻並不能增加它本身的價值。因為無論在什麼時候,一個破碗的價值都會遠遠低於它破損之前。即使它沒有破損,同時代更為精彩的傑作在同一個展廳裡也難以勝數,卻少有人留意。其被關注的原因僅僅是其背後寫滿傳奇的故事。人們關注的,並不是它的美。 一度,我也曾在書中尋找陶瓷之美的線索,結果同樣令人失望。古人很少談論瓷器,或許是所謂玩物喪志吧。偶爾談及,不過隻言片語。 今天,陶瓷鑒賞書大大豐富,但同樣並不樂觀。 想像一下,如果你在一本書中首先讀到這樣一段文字:“一雙丹鳳三角眼,兩彎柳葉吊梢眉,身量苗條,體格風騷,粉面含春威不露,丹唇未啟笑先聞。”你必然要調動所有想像力,並

試圖回想熟人中或看過的影視劇中有否相似的美人,加以印證。但是反過來,你見到一位美人,耳聞目睹其音容笑貌,那樣文字就顯得多餘了。 我們在陶瓷鑒賞書中讀到的往往是如下的文字:侈口,直頸,圓腹,以青花繪龍紋。這些文字或在圖片的一側,或在圖片的下方。如果沒有圖片——比如古代宮廷陶瓷檔案——這樣的文字大有存在的價值和意義。但你已經看到這件瓶是直頸,為何還要寫下“直頸”,難道是防備有人會看成彎的?我們甚至會為侈口疑惑,這不過是業內形容口部外張的一個“術語”——你又學到了一個新詞,但這與你觀察並欣賞一件瓷器毫不相關。 另一類所謂陶瓷美學的書籍,又往往大而化之。它們試圖用種種概念來囊括長達數十年乃至數百年

歷史長度的無限豐富的美。這無疑會造成極大的困擾和誤讀,比如認為宋瓷就是極簡,認為乾隆官窯瓷就是繁複。 在我眼中,陶瓷之美的歷史,不過是一件件美妙陶瓷的歷史,像一顆顆珍珠,在歷史上閃爍著迷人光彩。談到宋瓷,我腦中浮現的是汝窯水仙盆,官窯的弦紋瓶,建窯的兔毫盞;說到明代瓷器,我想到翠青釉三耳蓋罐,甜白釉梅瓶,填紅三魚高足碗,青花海水龍紋抱月瓶。每一件都具體、真切、無與倫比,它們串起如項鍊。 並非不需要美的思辨,但更重要的,難道不是對一件件瓷器的美的感受嗎?如果我們不能深切地感受一件陶瓷的美,理解它如何美、為何美,甚至給我們的生活帶來怎樣的美,再多的陶瓷“專業”知識,又有何益? 不過,如果一件

精美的瓷器足以喚起人們深切的美的感受,又何須文字?美難道不是難以捉摸,更難以言傳的嗎? 事實並非如此。 美雖然源於器物本身,但理解和欣賞美非但不純粹出於自然,甚至必須通過學習獲得。凡•高畫作的美在今天的人們看來無須多作解釋,但如果它能自然喚起美的感受,為何與他同時代的人會對他嗤之以鼻、不屑一顧,以至於他在絕望中結束了自己的生命? 是的,如同語言,理解和欣賞美需要學習,特別是在普遍缺乏美學教育的今天。且不說一般人對古代陶瓷之美缺乏基本的瞭解,即使如博物館這樣的專業機構,也常常因為不懂得美或忽視美而把一些美學上乏善可陳的陶瓷視為珍寶,而讓另一些美的傑作在倉庫中蒙塵。 去年,出版人陳墾多次與

我討論這個話題。他在生活美學方面出版的眾多書籍引領風潮,取得的成績有目共睹。我的《撿來的瓷器史》出版之後,他希望能有一本關於陶瓷之美的著作,而我也一直有這樣的想法。去年出版的《紋飾之美》剛好是這樣一本書的前奏。 在諸位即將讀到的這本書裡,我將通過一件件陶瓷史上的傑作,讓人們能夠領略陶瓷無限豐富的美。 我選擇了77組瓷器(不可避免地帶有我個人的偏好甚至偏見),希望借此讓人們對中國陶瓷的美,有更加具體的認知和感受,而並非停留在對某一時期概念性的瞭解,除了反復玩味幾個一再重複的詞語,比如簡潔、大氣等而再無其他。 這個數字聽起來很有些神秘的意味,剛好也是我出生的年份。其實在這份炫目的清單上增加或

減少幾件,並不會對本書造成多少影響——其實初的設想是80或100件,也不過是屈從於湊整數的習慣。 瞭解並欣賞這些瓷器的美雖不困難,也並非輕而易舉。 畢竟陶瓷之美是無比豐富而複雜的。它如同雕塑佔據空間;它是繪畫;它在裝飾藝術領域的成就,令19世紀西方重要的建築設計師之一歐文•鐘斯無比癡迷,他竟將其所見一筆筆劃下來;它如玉的質地在千年以前令一位宋代皇帝愛不釋手,不惜將自己的年號賜予燒造它們的小鎮,如今皇帝的名字少有人知,小鎮卻在數百年間令全世界為之瘋狂,那個年號叫“景德”;更不必說它工藝之精巧、結構之複雜常常讓我們驚歎人類雙手所能創造的奇跡。 是的,陶瓷之美包含著造型之美、繪畫(裝飾)之美、

材質之美以及工藝之美,更包含著生活之美。畢竟,每一件瓷器的誕生,無一例外都是滿足於生活的需要。 這77組陶瓷,將從不同的側面代表和展現中國陶瓷驚人而無窮的魅力。我將試圖闡明這些美是如何產生的,要如何欣賞,又是如何與古人的生活發生聯繫的。 沒有深入的瞭解,就不會有深刻的把握,更難有深切的體驗。小時候學書法,一直難以理解唐代大書法家歐陽詢路遇名碑的故事。歐陽詢居“歐顏柳趙”之首,楷書冠絕古今。一次,他在路邊偶遇一塊石碑,是西晉大書法家索靖的手筆。他停馬觀賞良久不忍離去,後竟在碑前讀了三天! 有人對著一幅名畫流淚,但同一幅畫,多數人卻只是走馬觀花,一帶而過。在人頭攢動的博物館,人們僅僅滿足於到

此一遊。並非不願多做停留,而是當我們缺少必要的瞭解,也就不可能感受到那些偉大藝術真正的美,又如何長久駐留? 當我們真正懂得了一件瓷器的美,懂得如何欣賞其造型的優雅、顏色的美妙、畫面的意趣,就會在博物館裡面對它時感到震顫,駐足良久,不願離去。 希望這本書能夠成為那把鑰匙,去打開通往陶瓷之美的大門。 寫作的過程自然是艱苦的,因為日常還需要燒造瓷器,那是同樣艱辛的工作。對我而言,寫作的過程還有另一重深意。事實上,這些陶瓷史上的傑作,很多本來就是我效仿的物件,有如臨帖。寫作的一年多時間是我另一次深入研究與領悟的旅程——有如讀帖:遠觀其勢,近取其質,在被人忽略的細枝末節中領會高超的技藝與微妙的變化

。 但收穫是巨大的。希望這些收穫能在書中呈現,更能在我的作品中呈現,與你分享。

以超臨界二氧化碳萃取法萃取自然發酵芝麻粕活性成分之探討

為了解決白色茶花花語 的問題,作者陳乃綱 這樣論述:

芝麻又稱胡麻(Sesamus indicum)是胡麻科,一年生草本,莖方形高約3尺餘,葉長橢圓形,有葉柄,對生或互生。夏季開花,花冠如筒狀,白色稍帶淺紫,花後結實,成熟會縱裂,種子小但數量多,有黑、白兩種。胡麻的功效,汪訒庵《本草備要》內容中提到:「胡麻補肺氣,益肝腎,潤五臟,堅筋骨,明耳目,耐飢渴,烏髭髮,利大小腸,逐風濕氣,涼血解毒。」。中國老祖宗留傳下來的「醫食同源」觀念影響深遠,事實上也證明適當的飲食習慣與慎選食物都有助於保本,甚至可以藉由飲食的攝取,徹底做好體內環保,進而改善體質。 據營養專家研究指出,芝麻含有『芝麻準木酚素(Sesame lignan)、芝麻素(Sesam

in),能增強抗氧化、延遲老化、降低血中膽固醇、促進肝脂肪酸分解、強化肝臟機能的功能;含有不飽和脂肪酸、卵磷脂和高纖維,可強化血管彈性防止動脈硬化,有預防便秘的作用。』,傳統上,芝麻以粗榨製程製作香油、麻油,而本研究係以黑芝麻為原料,探討經過粗榨後所剩之芝麻粕在自然發酵後,是否為萃取芝麻中有效活性成分的另一種選擇。 萃取過程中為確保有效成分不被破壞,及不應該具有機溶劑殘留問題,因此挑選可在低溫運作且不具溶劑殘留問題之萃取法,超臨界流體萃取技術成為最佳選擇。超臨界流體萃取技術不需太高的溫度及壓力即可進行萃取,且萃取後溶劑可回收再利用,不會產生溶劑殘留問題。本研究使用的是超臨界二氧化碳流體萃

取技術,探討黑芝麻經由粗榨提煉出香油後,所餘留之自然發酵芝麻粕所剩之活性成分多寡,藉此提升芝麻粕再利用的附加價值。

白色茶花花語的網路口碑排行榜

-

#1.山茶花的花語 - 中文百科全書

山茶花,又名:山茶、茶花,拉丁文名:Camellia japonica L. 山茶科、山茶屬植物 ... 怎能輕視我的愛情山茶花(紅):天生麗質11月11日白色山茶花(Camellia)花語:含蓄花 ... 於 www.newton.com.tw -

#2.白山茶花语:你怎能轻视我的爱情 - BiliBili

山茶花 花语 是纯真无邪,白玫瑰的 花语 是洁白无瑕,只是山茶花不想读懂白玫瑰,仅此而已. 白山茶花语:你怎 ... 盛开的 茶花 ,红、白、粉,各有各的美! 於 www.bilibili.com -

#3.山茶花的花语和寓意_好花网 - 鲜花网

还有红山茶花有着“天生丽质”的花语含义,可以用来送给美人称赞其如红山茶一样,令人眼前一亮心生惊艳。 一、茶花的花语是什么. Cherish珍爱鲜花系列99枝白玫瑰纯恋. 於 www.haohua.net -

#4.山茶花- 維基百科,自由的百科全書

茶花 的品種極多,是中國傳統的觀賞花卉,「十大名花」中排名第七,亦是世界名貴 ... 中通常只有單瓣紅色一種類型,然而在宋代的《四喜圖》中出現了單瓣白色山茶花。 於 zh.wikipedia.org -

#5.白茶花有什么功效白茶花的花语是什么 - 齐家网

白茶花 有什么功效白茶花的花语是什么 · 1、由于它的花朵是白色的,因此代表着纯真与无邪,与世无争,淡泊的一种人群。 · 2、它代表着“了不起的魅力”和“理想的爱情”,在白色的 ... 於 zixun.jia.com -

#6.茶花品種

皇冠的花色與杜鵑花品種的“皇冠”接近,所以也被取名叫做皇冠,是花牡丹茶花的變種,在它白色的花瓣上有紅色的斑紋,有茶花品種大約有種,可分為3大類,12 ... 於 yvajol.krupkakomarka.cz -

#7.#白茶花- 優惠推薦- 2023年5月| 蝦皮購物台灣

李家果苗昭和之光茶花6吋盆開花植物白色帶粉大輪花唐子花型高度40-50公分單價260元特價240元. $240. 已售出18. 嘉義縣梅山鄉. 濃香型山茶花重瓣樹苗耐寒好養花卉盆栽綠 ... 於 shopee.tw -

#8.搜尋— OPENTIX兩廳院文化生活

《訴》花湧婷琵琶獨奏會. 2023/5/2 (二) 19:30. 顯示更多. 最近瀏覽. OPENTIX將運用Cookie來提供個人化的內容、提昇使用體驗,也希望能提供更安全的消費環境。 於 www.opentix.life -

#9.山茶花- 大公報 - 大公文匯網

例如:紅色的山茶花的花語是謙遜、理想的愛、了不起的魅力等,而白色山茶花 ... 英文名為Common Camellia,又有茶花、玉茗花、耐冬或曼陀羅樹等別名。 於 www.tkww.hk -

#10.白色山茶花花语,你怎能轻视我的爱情,是吗? - 喜马拉雅

山茶花的花语是:理想的爱、谦让。 茶花花语:可爱、谦逊、谨慎、美德、理想的爱、了不起的魅力。 白茶花花语:纯真无邪、可爱,完美 ... 於 m.ximalaya.com -

#11.山茶花花語代表的意義是什麼為什麼有人喜歡山茶花

見過山茶花的朋友都應該知道,這種花在開花的時候一顆接著一顆鼻挺挺的向上挺立,然後花的姿態給人一種很高雅很有氣質的感覺,再加上顏色多半都是白色的, ... 於 www.secretflorists.com -

#12.白山茶花语- 搜狗图片搜索

高清; 最新; 大尺寸; 中尺寸; 小尺寸; 免费使用和共享. 白色山茶花; 白茶花; 传说; 花语; 扦插; 窍门; 赤山景区; 晚山茶; 赏花; 赤山禅院; 花种; 春天的花 ... 於 pic.sogou.com -

#13.533種花的花語|愛情、悲傷、憂鬱、勇敢 - 靈犀問路

no. 花名 項目 1 一朵玫瑰 花語 2 丁香 花語 3 丁香(大丁香) 花語 於 silviayellow.pixnet.net -

#14.好種的茶花品種

下面就讓我們對茶花的十大名品進行詳細的瞭解吧! 茶花花語: 皇冠山茶花,據說是茶花“花牡丹”的芽變品種,白色花瓣上有紅色斑紋。花色和杜鵑花品種 ... 於 234088043.kierowcy.edu.pl -

#15.台灣人文茶器 - Google 圖書結果

茶中上飄零的一朵白色馬茶花,對映陶瓶內生氣央然的小綠果,讓人不禁想到唐代永嘉禪師〈奢 ... 惑風閉*=細看她的「陶花語」系列茶器,飽滿的袖色在燈光下展現異樣的光芒, ... 於 books.google.com.tw -

#16.情人節與花|花語隨顏色而定愛有多種並非每一種花都適合送贈

最熱門的紅玫瑰就代表熱情、真誠和熱戀;至於粉紅玫瑰則代表初戀、感動以及求愛;紫玫瑰代表永恆的愛;白玫瑰代表純潔的愛;近年時興的香檳玫瑰則代表夢幻 ... 於 www.hk01.com -

#17.白色山茶花的花語是什麼你是純真無邪的 - 朵朵花卉網

花名:山茶花. 別名:茶花、海石榴. 花期:10月到翌年5月. 送花對象:愛人、女性、朋友. 花語:你是純真無邪的. 因爲山茶花的開花時間比較不一樣,而且花期也特別長, ... 於 www.ddhhw.com -

#18.杉林溪住宿小木屋- 2023

白色 塗料. 附近的超市. 立即索取. ... 檳榔花. 螢幕桌架. 情侶藝術照價格. 台南火鍋ptt. 霹靂遊俠. Burpees. 楊師傅. 砂點民宿. ... 茶花花語. 新馬辣防疫套餐. 於 minute.pw -

#19.山茶花花語- 養花技巧 - 老资料

一、花語介紹. 1、白色:白茶花的花語是純真和可愛。在它含苞待放之時,如同一個白色的小球。開放之後的花瓣層層疊疊,卻不將花蕊輕易的露出,頗有幾分淘氣。 於 www.laoziliao.net -

#20.白茶花的花语 - 茶诗网

白茶花 的花语:理想的爱·谦让。白茶花,是由德国一位植物学家取名,并推广到世界各地的。 它总是在晚秋天气稍凉时,静静地开在庭院之中。 於 www.teapoems.com -

#21.白色磚牆訴說著淡雅花語-山茶花的邀約|滿屋設計婚禮佈置

倚靠著白灰色為基調的素雅磚牆,上頭點綴的山茶花圈彷彿將你圍繞, 白中帶粉的茶花花蕾清麗脫俗,如同婚禮上的你以溫柔的姿態迎風佇立,即將高雅綻放. 於 www.joyhouse-rental.com -

#22.白茶花詩詞美文6則,一起去追尋,東西文化里的白色茶花- 壹讀

我很驕傲的是,世界絕大多數的名貴花種,其原產地都來源於中國。比如茶花,就是產自於中國的東部和南方。 實際上最初的茶花,應該都是白色或者粉色單瓣的 ... 於 read01.com -

#23.山茶花花语是什么- 韩国 - 外房网

没有什么比盛开的茶花更能说明春天了。这些常绿灌木在冬末或早春会开出许多直径可达5至6英寸的艳丽花朵。颜色范围从白色、黄色、粉色到红色和紫色, ... 於 www.glofang.com -

#24.五色山茶花,花语大不同! - 知乎专栏

1、红色山茶花. 花语:天生丽质、高洁的理性。 · 2、白色山茶花. 花语:纯真无邪、可爱、完美之魅力、真情、理想之恋、清雅。 · 3、粉白山茶花. 花语:浪费 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#25.山茶花讀不懂白玫瑰「山茶花讀不懂白玫瑰北山的 ... - YouTube

_山茶花讀不懂白玫瑰- Lil笑笑詞Lyricist:晨晨晨曲Composer:晨晨晨 ... 光向你走來你怎能輕視她對你的愛(山茶花 花語 ) 有一個天真浪漫的男孩用 白色 ... 於 www.youtube.com -

#26.山茶花的花語和寓意? - 劇多

白茶花 :純真無邪、可愛,完美之魅力、真情、理想之戀、清雅。 紅茶花:天生麗質、謙遜之美德、謙讓、高潔的理性。 粉白茶花:浪費,時髦。 粉紅山茶花: ... 於 www.juduo.cc -

#27.以花的姿態透視品牌的美學語言:CHANEL 的山茶花代表魅力

... 主演的《茶花女》(THE LADY OF THE CAMELLIAS)之後,CHANEL 與山茶花之間就結下不解之緣。山茶花寓意理想的愛、謙讓,CHANEL 常用的白色山茶花 ... 於 today.line.me -

#28.茶花花语_茶花象征及代表意义 - 花卉网

茶花 的花语:山茶花:可爱、谦让、理想的爱、了不起的魅力山茶花(白):纯真无邪你怎能轻视我的爱情山茶花(红):天生丽质山茶花(Camellia) 花语:魅力花占卜:您没有 ... 於 www.aihuhua.com -

#29.浅说花语之茶梅和茶花 - 简书

茶梅花语:红色茶梅的花语是清雅、谦让;白色茶梅的花语是理想的爱。 花开冬雪中的茶梅,嫣红破寒,美而不 ... 於 www.jianshu.com -

#30.關於茶花花語是什麼 - 三度漢語網

茶花 又名山茶花、耐冬花。茶花不僅是我國的傳統名花,還是世界名花之一。 用途. 1、表白:白色的茶花代表著純潔, ... 於 www.3du.tw -

#31.全部-四季花卉-花海旅行-農業易遊網

想到陽明山竹子湖就會想到海芋花海,竹子湖以白色海芋居多,而桃園舉辦的海芋季則是色彩 ... 茶花種類多,顏色也多,近年甚至出現紫黑色的「黑茶花」,神秘又高貴。 於 ezgo.coa.gov.tw -

#32.花療 - 第 127 頁 - Google 圖書結果

山茶花花姿豐盈'端莊高雅! ... 茶花有紅、紫、白、黃各色'而花枝最高可以達到 4 米。 ... 花語:紅色山茶花:謙遜、理想的曼、了不起的魅力二白色山茶花:含蓄。 於 books.google.com.tw -

#33.茶花的花語 - 養花網

白茶花 有著純真無邪的花語含義,它的白色茶花花瓣,就代表了一種純潔無瑕,因此可以將其送給清純的女孩子,表示自己對其純真無邪的性格的喜愛,希望能夠有機會去呵護她, ... 於 yanghua.ltd -

#34.不同颜色山茶花花语及代表意义 - 山草香

1、白色山茶花代表着纯真无邪白色的茶花给人一种纯真无邪的感觉,而且白色的花瓣没有一点杂色,看起来非常动人,从青绿的小芽到越来越饱满, ... 於 www.shancaoxiang.com -

#35.自创白茶花微钩 - kiinii 手工客

来自设计师lyna_pang的原创手工作品:白茶花的花语白茶花的花语是“白茶花的花语是你怎能轻视我的爱情”。 白茶花白茶花的寓意1、由于它的花朵是白色的 ... 於 www.kiinii.com -

#36.花语大全,各种花的语录- 养花吧百科

包含常见的玫瑰、蓝色妖姬、百合、郁金香、康乃馨等近百种花的花语信息。 ... 白色茶花有谦虚的花语,因其花朵雪白的颜色,在花丛中非常低调,适合赠送给 ... 於 www.yyjnhg.com -

#37.5月都是花期但是在春神的滋潤下,1~3月為盛開期花語:代表 ...

山茶花花期長,10月~5月都是花期但是在春神的滋潤下,1~3月為盛開期花語:代表美德與謙遜,不同顏色的花語亦不同,我們圖中的白色山茶的花語是「無瑕的魅力」。茶花也常 ... 於 m.facebook.com -

#38.白茶花的寓意 - 植物之家

白茶花 寓意着谦虚的美德,在冬季独自绽放花朵,同时白色也寓意着纯真无邪 ... 始终保持着纯真的心,不可有邪恶歹毒的心肠,也这是最美好的一种花语。 於 m.zw3e.com -

#39.[誌] 曲月之花 - 錦繡萬花谷- 痞客邦

可能是我的眼睛不太好的關係,鼻子跟耳朵相對靈敏,雖然我的一邊耳朵好像也聽力受損了,但比起眼睛實在好很多! 上面拍的白色茶花,說起來我是先聞到味道 ... 於 kaleidoscopehill.pixnet.net -

#40.红山茶花花语和传说(山茶花花语和象征) - 百花控

她们就是茶梅和山茶花,今天安心浅说为大家介绍茶梅和茶花的花语。所以红色山茶花的花语是天生丽质、了不起的魅力。与粉色相关的是一种粉白色的山茶花 ... 於 www.baihuakong.com -

#41.白茶花花語 - 發財農業網

白茶花 的花語是獨特、美好、高尚、天真,白茶花在冬季最為嚴寒的時候盛開花朵,花朵圓潤飽滿,花瓣純白且不含一絲雜質,給人一種單純善良的感覺,適合 ... 於 www.ao1group.com -

#42.茶花- 花束、人造花(庭院、花草園藝) - 人氣推薦 - 露天拍賣

北歐國度牡丹茶花組合花束【兩款】 仿真花婚禮慶典布置/手作/手捧花/攝影 ... 招財寶山茶花10頭一束仿真花質感高彩色裝飾佈置假花紅色紫色白色婚禮佈置塑膠花花木馬. 於 www.ruten.com.tw -

#43.了解花語,才知道白茶花才是送女友的七夕最佳禮物?

白茶花 的花語是理想的愛、謙讓。據說,白茶花總是在晚秋天氣稍涼時,靜靜地開在庭院之中。白茶花凋謝時,不是整個花朵掉落下來,而是花瓣一片片地慢慢 ... 於 kknews.cc -

#44.象徵完美的白茶花- 新君兒Joy 享受NZ生活

象徵完美的白茶花花語:完美的魅力;謹慎紅茶花:謙遜之美德白茶花:可愛,完美之魅力粉白茶花:浪費,時髦山茶花(姬樁):理想的愛,謙讓,謹慎, ... 於 blog.udn.com -

#45.各種花的花語分享 - 維多利亞花坊

黑色曼佗羅的花語是——無間的愛和復仇,絕望的愛,不可預知的死亡和愛 ... 白色花束---把我的一切都奉獻給你 ... 茶花---你值得敬慕 於 www.vectoria.com.tw -

#46.camellia花語2023-精選在Youtube/網路影片/Dcard上的焦點 ...

白-粉紅茶花的花語,特寫鏡頭. bush of Japanese Camellia (Camellia japonica); Pink Camellia; Camellia flowers; Red camellia flower head with ... 於 year.gotokeyword.com -

#47.白茶树花,白茶花花瓣的功效 - 普洱茶网

1,白茶花花瓣的功效可以用做干花。金花茶的话晒干可以喝。最好是没有污染2,白牲丹花代表什么含义牡丹2113的花语:圆满、浓情、富贵。 於 www.puercn.com -

#48.茶花的花语是什么,山茶花花语及代表意义 - 花芮网

说到这里我能感觉到若是养一株山茶花,是不是很舒心,雅静,“唯有山茶殊耐久,独能深月占春风”。 二、不同颜色山茶花花语及代表意义. 1、白色山茶花代表着纯真无邪. 茶花的 ... 於 grow.ikkss.com -

#49.白色山茶花花语象征意义 - 盆景网

白色 山茶花,古名海石榴。有玉茗花、耐冬或曼陀罗等别名,茶花的品种极多,是中国传统的光上花卉,十大名花中排名第七,亦是世界名贵花木之一。 於 www.pjcn.org -

#50.花語 - 福不福- 痞客邦

不知是否穿著白色衣服的緣故,華君覺得那人很像牆角的林檎花。 「這是白茶花。」他隨著華君的視線看去,嘴角咧開微笑。 這種 ... 於 leonakok.pixnet.net -

#51.山茶花讀不懂白玫瑰Lyrics Lil笑笑※ Mojim.com

山茶花讀不懂白玫瑰有一個善良純潔的女孩在下雪的冬天划亮了火柴手捧溫暖的光向你走來「你怎能輕視她對你的愛」(山茶花花語) 有一個天真浪漫的男孩用白色襯衫把陽光叫 ... 於 mojim.com -

#52.花的實用圖鑑:嚴選327款花卉植物、850款相近品種,從購買、插花到照顧,優雅享受有花的日子

... ( 9 八十)花語/低調的美好花色 Other Type 紅色品種白色品種季節在 12 ~ 2 月, ... 無論是插花還是茶室花藝,甚至連正月慶祝儀式上都看得到茶花身影;另外枝條會用於神 ... 於 books.google.com.tw -

#53.惠蓀林場- 惠蓀即景.大頭茶花 - Google Sites

學名:Gordonia axillaris(Roxb.)Dietr. 大頭茶花的英文名字是Fried Egg Plant,意思是煎蛋花,看看他的花型外白裏黃, ... 於 sites.google.com -

#54.山茶花花语及代表意义,白茶花的花语是纯真、可爱

山茶花花语及代表意义,白茶花的花语是纯真、可爱. 发布日期:2020-05-11 13:20:15 来源:www.huahuibk.com 编辑:护花人 阅读:3. 於 www.huahuibk.com -

#55.【Creema花語錄】低調的優雅氣息。日本山茶花ー椿花花語及 ...

1.椿花之花語ー紅色的椿花ー白色的椿花ー粉色的椿花 · 2.椿花的名字由來 · 3.一代茶聖千利休也喜愛的「茶花的女王」椿 · 4.推薦的椿花主題作品選. 於 tw.creema.net -

#56.山茶花花语-中国花礼网(鲜花礼品网)

郭沫若盛赞曰:“茶花一树早桃红,百朵彤云啸傲中。” 山茶花,既具有“唯有山茶 ... 山茶花有多种颜色,白色山茶花的花语是“纯洁无邪”,红色山茶花的花语是“天生丽质”。 於 m.hua.com -

#57.2月7日-『一日一花.一色』-山茶花.若苗色 - 方格子

2月7日『一日一花』-山茶花花語:謙虛的美德(紅山茶花) 至上的愛、(白山茶花) 茶花女『一日一色』-若苗色新鮮的黃綠山茶花, 茶花女, 花語, 植物, ... 於 vocus.cc -

#58.山茶花的花語和寓意 - 蘭亭花集

白色 的茶花給人一種純真無邪的感覺,而且白色的花瓣沒有一點雜色,看起來非常動人,從青綠的小芽到越來越飽滿,再到慢慢的綻放,當茶花真正花開的時候,如果你肯仔細地 ... 於 www.lantinghuaji.com -

#59.花語詩- 白山茶花(唯你是愛) - 隨意窩

(白茶花名: 奴酒珠寶) 唯你是愛,不管旁襯於身的百合如何盛裝而來;有誰能如你,可向著風中對我說出春天原有的本意。他不懂一朵夏日薔薇,不願再披襲著那裳紅衣循例的 ... 於 blog.xuite.net -

#60.白茶花的寓意 - 花语网

白茶花 寓意着谦虚的美德,在冬季独自绽放花朵,同时白色也寓意着纯真无邪,象征着难忘的儿时年代,它也有着理想爱情的寓意,希望与相爱之人携手共度此生, ... 於 www.52zzl.com -

#61.茶花的花語和寓意 - 人人焦點

茶花 有有紅、黃、白、粉,甚至白瓣紅點等色各種,品種大約有2000種,可分爲3大類,12個花型,2013年中國茶花品種已有306個以上。性喜溫暖、溼潤的環境。 於 ppfocus.com -

#62.各色山茶花花語意義?看完讓你了解為何名人都愛山茶花!

白色 山茶花通常象徵了純真和純潔,送給家人或朋友都很適合,能代表你對他們的關心;同時它還代表了母子間的親情、或是對對逝者的一種致敬和悼念,所以在歐美的喪禮上,也能 ... 於 blog.pinkoi.com -

#63.白色山茶花花语,白山茶花花语- 伤感说说吧 - 情感口述

白色 山茶花花语,《白色山茶花》作者:席慕蓉朗诵:丽靓白山茶花的花语《山茶花》白茶花:纯真无邪,红茶花:天生丽貭.山茶花:天生丽质11月11日白色山茶花花语经典诵读| 白色 ... 於 www.sgss8.com -

#64.買花去| 台中晴天花藝

... 流沙玫瑰· 白康乃馨· 黑種草· 紫丁香· 染藍鬱金香· 松蟲草· 尤加利 · 2023 親愛母親節-藍色蘇打花提籃 ... 進口玫瑰單支精緻花盒 ... 黃白色調盆花. NT 2,500. 於 cleanday.com.tw -

#65.白色山茶花花语象征意义花语大全 - 农讯网

白色 山茶花,古名海石榴。有玉茗花、耐冬或曼陀罗等别名,茶花的品种极多,是中国传统的光上花卉,“十大名花”中排名第七,亦是世界名贵花木之一。 於 www.nongxun.net -

#66.山茶花的花語 - 中文百科知識

白色 山茶花:天真無邪你怎能輕視我的愛情山茶花(紅):天生麗質。山茶花,又名:山茶、茶花,拉丁文名:Camellia japonica L. 山茶科、山茶屬植物屬常綠灌木和小喬木。 於 www.easyatm.com.tw -

#67.白色山茶花花語 - Arago Lustrum X

粉色山茶花所带花语为可以克服困难的,不畏苦难、持之以恒的;、白色山茶花所带的 ... 多,颜色鲜艳,花型好看,看起来很可爱。 asport 門市 两朵含苞待放的白色茶花, ... 於 pajiwus.aragolustrum.nl -

#68.山茶花花语是什么 - 说植物

山茶花花语是:可爱、谦让、理想的爱、谨慎、了不起的魅力。白色山茶花花语:纯真无邪你怎能轻视我的爱情。红色山茶花花语:天生丽质。茶花的品种极多 ... 於 m.shuozhiwu.com -

#69.白色山茶花花语- 养花问答 - 四季盆栽

白色 山茶花花语. 编辑:四季盆栽 白色 山茶 山茶花 茶 茶花 花 花语 2021-04-05 11:21 ... 於 www.penzai.com -

#70.茶花@ 松竹軒的藝境

年前在一處老厝旁的空地上發現一白一紅兩棵開滿花朵的茶樹驚喜不已茶花的花語有很多通常白色茶花象徵著含蓄、天真紅色茶花的花語則為天生麗質. 於 moon4085.pixnet.net -

#71.白茶花花語8大著數2023!(小編推薦)

如果有人送你白色山茶花,那麼,他可能就是在誇你天真無邪,你的純真總是會讓我想到白色山茶花,那樣的聖潔、明快,希望你能一直保持下去。 白茶花的花語 ... 於 www.ccins.com.hk -

#72.Camellia japonica 茶花 - 展卉花苑- 痞客邦

Camellia japonica 茶花山茶科山茶屬原產:中國東部,現在長江流域、珠江流域和雲南各地, ... 茶花[花卉] -花語茶花謙遜、理想的愛. ... 11月11日白色山茶花(Camellia) 於 showflower.pixnet.net -

#73.山荼花花語

粉色山茶花的花语是:是你的爱让我越来越美丽。. 山茶花的花色不同,代表的花語和寓意也是不一樣的,比如白色的花語就是純真無邪、可愛,粉白色茶花的 ... 於 306100435.fikolki.edu.pl -

#74.亮白茶花 - 淘寶

山茶花面膜保濕保濕亮白去黃氣暗沉修護敏感肌貼片男女士專用正品. 118人說“保湿效果很好”. ¥. 29.9. ¥89.85. 已售900+件. 收藏. 400+評價. LION獅王花語白山茶花離子 ... 於 world.taobao.com -

#75.新年賞茶花大型園區免費開放 - 新竹縣政府

罕見稀世珍寶新品種茶花「白色唐子型」、「紫黑花黑貝拉」及百年原株烏龍茶樹等共約1500株名貴茶花在農曆過年盛開齊放,氣勢非凡,從今(22)日起至2月17日止,在新竹縣新埔 ... 於 www.hsinchu.gov.tw -

#76.恐懼罐頭(全新電影書封版) - 第 41 頁 - Google 圖書結果

我微笑,右手姆指已經又冒出了一根新「白色茶花,它的花語是『可愛、完美之魅力』。」我將手中的茶花遞給她,「送給你,希望你能好好加強白己的魅力曜。 於 books.google.com.tw -

#77.白茶花花語的含義以及傳說故事 - 佳句

白色 的外表的下面擁有的也是純情的心,正是因為不想去接觸世間的邪魅,才會至始如一的想著完美的理想愛情,如果大家心中有這么一個人的話,白茶花絕對是送花的首選。 白 ... 於 www.mingyanjiaju.org -

#78.【照片裡的故事】茶花(花語) - 潔妮食旅生活

乾舅舅送給媽媽的茶花. ... 【茶花花語】美德,謙遜,完美的魅力,謹慎. 【花之星占】寶瓶座的守護花,可賦予持有者 ... 白茶花:可愛,完美之魅力. 於 janice.life -

#79.茶花的花语是什么,山茶花花语及代表意义 - 发财农业网

白色 的茶花给人一种纯真无邪的感觉,而且白色的花瓣没有一点杂色,看起来非常动人,从青绿的小芽到越来越饱满,再到慢慢的绽放,当茶花真正花开的时候, ... 於 m.facaishur.com -

#80.白山茶花的花语是什么? - 百度知道

花语 是:纯真无邪,你怎能轻视我的爱情。 白山茶花的作用:. 1、白茶花是一种重要的油料植物。白茶花的种子,都富含不饱和脂肪油,这种俗称茶油的不 ... 於 zhidao.baidu.com -

#81.白色山茶花的花语是什么? - 绿色家缘

昆明东郊茶花寺,有红山茶一株,为宋朝遗物,高达20米,每当花季,红英覆树,花人如株,状如牡丹。山茶树冠多姿,叶色翠绿,花大艳丽,枝叶繁茂,四季长青 ... 於 www.lsjycjq.com -

#82.劍湖山茶花館|最美茶花萬千風情|最新消息 - 劍湖山世界

美琳達夢幻優雅,更被譽為貴族之花,白色花瓣邊緣帶著粉色,花朵質感帶點半透明感,宛如少女一樣甜美。 凹脈C. Impressinervis Chang & Liang. 與眾不同的 ... 於 www.janfusun.com.tw -

#83.山茶花花語有哪些山茶花花語介紹 - 愛我窩

山茶花又叫茶花,是杜鵑花目山茶科植物。 ... 山茶花的花語有很多, 通常有可惡、忍讓、幻想的愛等寓意, 白色山茶花還象徵著含蓄、天真。 於 www.imynest.com -

#84.五色山茶花,花语大不同!_美德 - 搜狐

山茶花既有傲梅之风骨,又有牡丹之艳丽,山茶花的花朵颜色很多,有红、白、粉、黄,还有复色的(即一朵花上有多种颜色)。 茶花的花语:可爱、谦逊、 ... 於 www.sohu.com -

#85.五色山茶花,花语大不同! - 新浪

茶花 的花语:可爱、谦逊、谨慎、理想的爱、了不起的魅力、抑制不住的美德。 1、红色山茶花. 花语:天生丽质、高洁的理性。 2、白色山茶花. 花语:纯真 ... 於 k.sina.cn -

#86.山茶花的象征寓意是什么? - 好花网

对云南山茶郭老也曾赋诗赞美:“艳说茶花是省花,今来始见满城霞;人人都道牡丹好,我道牡丹不及茶。” 山茶花的花语有很多,白色代表纯真和可爱,红色 ... 於 www.haohua.com -

#87.白色情人節之各星座代表花- 心願網路花店

星座花:茶花、小蒼蘭、銀柳、瑪格麗特菊、金魚草、櫻草花、紫羅蘭、西洋水仙、立金花。 【銀柳】象徵自由與無拘無束,以之為水瓶座的守護花,具有解除 ... 於 www.wishflorist.com.tw -

#88.山茶花花语 - 花百科

1、白色:白茶花的花语是纯真和可爱。在它含苞待放之时,如同一个白色的小球。 · 2、红色:红茶花的花语是天生丽质。色泽鲜艳的它总是让人一眼就能看到,而 ... 於 www.huabaike.com -

#89.茶花[花卉] - 中文百科知識

茶花 (學名:Camellia japonica L.)又名山茶,是山茶科、山茶屬植物, ... 茶花 深紅色,具大量白色斑塊或雲斑,中到大型花,直徑10~12.5cm,半重瓣型到鬆散牡丹型; ... 於 www.jendow.com.tw -

#90.全台花海綻春意 - 人間福報

藍色窗框、白色泥牆,還有宛如童話般的白色圍籬,在淳樸又充滿農村風情的通霄小鎮上格外顯眼,民宿旁原本綠油油的 ... 從此茶花的花語象徵著克服困難、完成理想戀情。 於 www.merit-times.com -

#91.白山茶的花语是什么白山茶的寓意和象征-养花技巧 - 长景园林

见过白山茶的人应该知道这种花很漂亮,洁白无瑕,简直就是完美的形象。白茶花家族种植广泛,公园或街道两侧种植多种,既可观赏也可绿化。 白山茶. 二、 ... 於 www.cmeii.com -

#92.【賞花】轉角遇見驚喜花卉中心球根花卉爭相迎賓 - 健行筆記

園區走道邊栽培多年的紅花鶴頂蘭,花瓣外側粉白色,內部邊緣白色, ... 從4月1日起,花卉試驗中心更特地以君子蘭、孤挺花為主題布置展覽館旁的茶花大 ... 於 hiking.biji.co -

#93.粉色山茶花的花语- 抖音

粉白茶花:浪漫、时髦。粉红山茶花:克服困难。茶花花语:可爱、谦逊、谨慎、美德、理想的爱、了不起的魅力。 @ ... 於 www.douyin.com -

#94.花語為「非常喜悅」的梔子花 - 臺中市政府教育局

小天使花園裡種了好幾種有味道的花,除了「因為很香,聞的時候很快樂,就會笑嘻嘻,所以叫做含笑」之外,還有粉紅色淡淡飄香的茶花、令人流口水的四季檸檬、像痱子粉 ... 於 www2.tc.edu.tw -

#95.韓式裱花: 超過500張步驟圖、40支完整裱花影片,以及作者不藏私完美配色秘訣、調色方法

Pitard Q&A篇 Pitard 越南茶花 F 難度Level 簡單的幾個動作,就能裱出栩栩如生的 ... 霜)惠爾通2號(白色奶油霜) Piping 口訣 35 Mnemonic Phrases 1 底座取104號花嘴, ... 於 books.google.com.tw