社區門禁系統的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 不只是房子:社會住宅城市生活新關係 和unknow的 不只是房子:社會住宅城市生活新關係【博客來獨家贈品版】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站門禁系統於物業管理的應用也說明:隨著國人對於居家生活品質的要求提高,物業管理業者已從傳統人力保全服務提. 供者,轉型為以技術、系統為支點,提供社區住戶整體服務。 物業管理包羅萬象,舉凡機電 ...

這兩本書分別來自左岸文化 和左岸文化所出版 。

世新大學 企業管理研究所(含碩專班) 葉一璋所指導 周聖凱的 門禁社區導入悠遊卡使用意願之研究:以科技接受模式為例 (2016),提出社區門禁系統關鍵因素是什麼,來自於科技接受模式、門禁社區、門禁系統、使用態度、使用行為意圖。

而第二篇論文世新大學 資訊管理學研究所(含碩專班) 邱孟佑所指導 徐維均的 結合E-Tag之智慧型社區門禁系統設計與建置 (2013),提出因為有 E-Tag、智慧型住宅、停車場管理的重點而找出了 社區門禁系統的解答。

最後網站門禁系統安裝對講機整合,社區大樓加裝門禁感應機 ... - 露天拍賣則補充:2022年4月超取$99免運up,你在找的門禁系統安裝對講機整合,社區大樓加裝門禁感應機,對講機及門口機電源要分開,利用中間繼電器不會電源秀逗, ...

不只是房子:社會住宅城市生活新關係

為了解決社區門禁系統 的問題,作者 這樣論述:

★ ★ ★ 認識臺灣社會住宅的首選入門讀物 ★ ★ ★ 附錄社會住宅資訊圖解,掌握社會住宅關鍵知識、深入了解社會住宅 社會住宅能做的,遠比提供一個便宜的殼多更多, 不只是居住政策,更是社會合作、共享價值的社會實驗。 公部門與民間倡議團體,如何共同發動一場關於居住的社會實驗 都市規劃者x市政府住宅部門xNGO共同策劃,紀錄耗時11年的臺灣社會住宅運動 ▋為什麼我們需要社會住宅? 多年來以都市經濟發展為首的價值導向,造成住宅資源過度炒作、房價租金不斷創新高。即使過去的住宅政策提供了平價住宅、整建住宅與國民住宅,也都無法有效緩解都市居住的高成本。直到社會住宅的出現,以只租不

售、合理租金、弱勢優先為原則翻轉既有的住宅體制,將照顧社會弱勢、資源重分配納入都市規劃的政策發展方向。 社會住宅的誕生,回應了我們「居住權不應視為個人的責任,而是生而為人的權力」。 ▋什麼才是好社宅? 社會住宅除了合理租金、免於歧視、好居住品質之外,也是都市整體發展的一部分,例如:建築設計與鄰里融合,增加硬體公共服務設施(如長照、托嬰),同時發展軟體配套機制,從「共同生活」的角度出發,試圖照顧到社會各階層的的生活需求。 社會住宅不是孤島,應該回應社會需求與挑戰,讓人們住得起、住得好、有溫度的「生活」在一起。 ▋為什麼社會住宅不是居住正義的全部,卻可能成為住宅政策的領

頭羊? 居住正義的願景是讓每個人擁有多元且可負擔的居住「選擇」。 想要買房、買得起房的人,能在政策監管下以合理價格購屋;想要租房的人,能有穩定的租期租金保障;買不起也租不到的人,能住進社會住宅得到庇護與支持;不喜歡市場上的物件,也能以合作住宅打造屬於自己的最適解! 政府以社會住宅為首,為居住市場提供新的選項,讓我們看見社會住宅裡發展的新居住生活,藉此鬆動舊有思維,破除「居住」=「購屋」的邏輯,區分「居住權」與「所有權」的差異,帶領我們開始思考所謂「好居住」之於我們每一個人的真正意義。 唯有社會真確地了解與體認這些新的居住價值,「住者適其屋」的盼望才有被落實的可能。 新

一波的社會住宅思潮已經不只是蓋房子給人住, 更從「要不要蓋」的思考方向轉為「要如何經營理想生活」, 深入到「經營管理」,涵蓋制度層面。 臺灣社宅的現況是什麼呢? 本書將打開社會住宅的大門,帶你一窺在臺北生活的一群人, 面對著環境與社會的挑戰,如何經營理想生活。 2022年是臺灣社會住宅運動十一週年,本書以平實的採訪紀錄,帶你從社會住宅的真實故事中,看見目前的成果與侷限,同時也收錄東亞與歐洲社宅先進國的案例與反思,進一步與臺灣現況對話,提出未來的可能與想像。 本書特色 ■ 全彩圖文特輯,深入淺出的資訊圖解,快速了解社會住宅關鍵知識 ■ 認識社會住宅發展的歷

史脈絡,開箱臺灣社宅第一線生活場景 ■ 從現有的臺灣社會住宅計畫,展望臺灣社宅軟體機制的下一步 ■ 收錄日本、香港、歐洲……等國際社宅案例,看見先行者如何做到共治營造、多元混居、照顧支持、物業管理 好評推薦 【專家/學者】陳東升─國立臺灣大學社會學系教授 (專文推薦) 【專家/NGO】呂秉怡─崔媽媽基金會執行長 (書腰推薦) 【專家/NGO】彭揚凱─OURs 專業者都市改革組織秘書長、社會住宅推動聯盟召集人 (書腰推薦) 【專家/建築師】張清華─九典聯合建築師事務所主持建築師(創辦人) (書腰推薦) 【專家/學者】黃麗玲─國立臺灣大學建築與城鄉研究所副教授 (書

腰推薦) 【專家/學者】龔書章─國立陽明交通大學建築研究所教授、臺灣建築師 (書腰推薦) 【媒體】羅惠珍─旅法記者、《巴黎不出售》作者 (書腰推薦) 依照姓氏筆畫排序 呂秉怡(崔媽媽基金會執行長) 不僅是殼,社宅更蘊藏豐富的社會能量,需藉社會性計畫及住民參與來激發。青創更是啟動社宅靈魂及動能的關鍵催化劑。 陳東升(國立臺灣大學社會學系教授) 社會住宅創造的不只是土地空間財產權的差異,而是一種新的生活價值和社會制度。 藉由社會住宅維護居住基本權利、建置社會團結共同體、促進合作經濟發展,期盼從社會住宅出發走到真實的烏托邦。 張清華(九典聯合建築師事務所主持

建築師) 不只是房子,也不只是居住而已。政府可以做的原來不只是這樣,還可很多樣。 不只是硬體建設,居住更是永續的經營。有了居住者的參與,有了經營,有了故事。這故事書是一本正在你我周圍的社會進行式。 彭揚凱(OURs 專業者都市改革組織秘書長、社會住宅推動聯盟召集人) 《不只是房子:社會住宅城市生活新關係》這本書,藉由國際案例與臺北在地經驗的參照敘述,生動且精準的點出社宅「不只是房子」的必要、可能及想像。關注居住與社宅議題的朋友們,推薦各位仔細一讀! 黃麗玲(國立臺灣大學建築與城鄉研究所副教授) 臺灣的社會住宅是運動倡議者、規劃師與建築師,以及政府等多方共同學習,結合

國際交流與在地創新的成果! 羅惠珍(旅法記者、《巴黎不出售》作者) 這是第一本臺灣社會住宅書寫,內容是社宅住民的生活日常和心路歷程,因為真實、貼近,讓人想一口氣讀完。 龔書章(國立陽明交通大學建築研究所教授、臺灣建築師) 這是一本屬於我們共同面向自己城市未來的集體創作!本書多層次且深刻地討論社會住宅並不能只談住宅硬體本身,而是得重現一個完整的創新機制,涵蓋著更寬廣的社會責任、社區服務,以及公共利益,才得以建立一個進步、共享的社區群體和宜居城市。

社區門禁系統進入發燒排行的影片

200604三立 豪宅門禁超森嚴 進出至少三道關卡來把關

影片網址→https://youtu.be/78XytPijA3U

車道旁擺放琉璃藝術品,豪宅連停車場都講究,不僅要氣派,進出門禁更是森嚴。

記者/謝抒珉、曹勝彰、林煜哲 採訪報導……↓

從大門開始第一關,指紋辨識,只有住戶才放行,進到電梯,指紋再感應一次,還有的豪宅社區改用人臉辨識,同樣只有住戶有建檔的臉孔才能進出電梯。

大門、電梯、住戶門口,門禁管理過三關,嚴格掌握進出人流,像這棟如果有訪客來,除了身份再三確認,還得由保全一路陪同,從電梯跟到住戶門口,進到家門前都有人幫忙把關。

房仲業者/陳泰源 表示:「住戶進進出出,他們就會立刻用無線電通報、做記錄,說幾號幾樓的住戶已經進去了,像現在的物業管理,他就不像傳統的管理員,結合一些保全系統之外,他們也會結合像客房服務。」

從保全人員到設備,豪宅門禁高規格。

部落格網址→https://taiyuanchen1223.blogspot.com/2020/06/200604.html

門禁社區導入悠遊卡使用意願之研究:以科技接受模式為例

為了解決社區門禁系統 的問題,作者周聖凱 這樣論述:

隨著資訊科技快速蓬勃的發展,我們將科技融入於日常生活中,促使我們的生活更加便利,並且打破以往傳統舊有的技術與思考模式,對於社區門禁系統而言亦不例外。就學術研究而言,科技接受模式是最常被用來研究使用者對某項科技接受程度的理論模式。 因此,本研究運用科技接受模式,對門禁社區導入悠遊卡之使用意願進行研究。主要研究目的包括:藉由文獻回顧建構施測問卷並發放回收。採用SPSS統計視窗軟體作為統計分析的工具,針對樣本資料做了如下的分析方法:描述性統計、T檢定分析、單因子變異數分析與事後多重比較、皮爾森相關分析,以及迴歸分析等方法。 研究結果發現:一、服務便利性對知覺有用性具有顯著正向影

響;二、服務便利性對知覺易用性具有顯著正向影響;三、知覺相容性對知覺有用性具有顯著正向影響;四、知覺相容性對知覺易用性具有顯著正向影響;五、知覺有用性對知覺易用性具有顯著正向影響;六、知覺有用性對使用態度具有顯著正向影響;七、知覺易用性對使用態度具有顯著正向影響;八、知覺有用性對使用行為意圖具有顯著正向影響;九、使用態度對使用行為意圖具有顯著正向影響。最後提出「科技接受模式」在研究上以及實務上之未來建議。

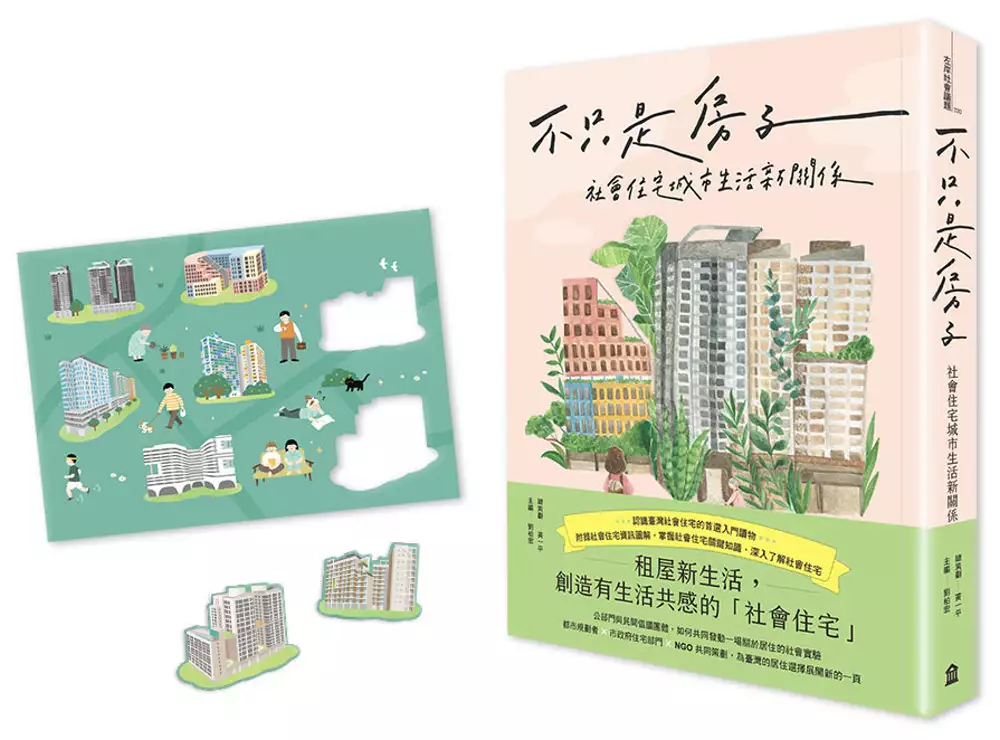

不只是房子:社會住宅城市生活新關係【博客來獨家贈品版】

為了解決社區門禁系統 的問題,作者unknow 這樣論述:

★ ★ ★ 認識臺灣社會住宅的首選入門讀物 ★ ★ ★ 附錄社會住宅資訊圖解,掌握社會住宅關鍵知識、深入了解社會住宅 社會住宅能做的,遠比提供一個便宜的殼多更多, 不只是居住政策,更是社會合作、共享價值的社會實驗。 公部門與民間倡議團體,如何共同發動一場關於居住的社會實驗 都市規劃者x市政府住宅部門xNGO共同策劃,紀錄耗時11年的臺灣社會住宅運動 ★獨家贈品介紹 ─社會住宅插畫軟磁鐵 什麼才是好社宅?好社宅「不只是房子」! 溫馨插畫風格軟磁鐵,可黏貼記事備忘,提醒嚮往美好生活的我們每一個人: 除了居住以外,蒔花弄草、陪伴家人寵物,房子就是美好生活的一部分

。 尺寸:14.5 X 10 cm 材質:橡膠、磁片 ▋為什麼我們需要社會住宅? 多年來以都市經濟發展為首的價值導向,造成住宅資源過度炒作、房價租金不斷創新高。即使過去的住宅政策提供了平價住宅、整建住宅與國民住宅,也都無法有效緩解都市居住的高成本。直到社會住宅的出現,以只租不售、合理租金、弱勢優先為原則翻轉既有的住宅體制,將照顧社會弱勢、資源重分配納入都市規劃的政策發展方向。 社會住宅的誕生,回應了我們「居住權不應視為個人的責任,而是生而為人的權力」。 ▋什麼才是好社宅? 社會住宅除了合理租金、免於歧視、好居住品質之外,也是都市整體發展的一部分,例如:建築設

計與鄰里融合,增加硬體公共服務設施(如長照、托嬰),同時發展軟體配套機制,從「共同生活」的角度出發,試圖照顧到社會各階層的的生活需求。 社會住宅不是孤島,應該回應社會需求與挑戰,讓人們住得起、住得好、有溫度的「生活」在一起。 ▋為什麼社會住宅不是居住正義的全部,卻可能成為住宅政策的領頭羊? 居住正義的願景是讓每個人擁有多元且可負擔的居住「選擇」。 想要買房、買得起房的人,能在政策監管下以合理價格購屋;想要租房的人,能有穩定的租期租金保障;買不起也租不到的人,能住進社會住宅得到庇護與支持;不喜歡市場上的物件,也能以合作住宅打造屬於自己的最適解! 政府以社會住宅為首,為居

住市場提供新的選項,讓我們看見社會住宅裡發展的新居住生活,藉此鬆動舊有思維,破除「居住」=「購屋」的邏輯,區分「居住權」與「所有權」的差異,帶領我們開始思考所謂「好居住」之於我們每一個人的真正意義。 唯有社會真確地了解與體認這些新的居住價值,「住者適其屋」的盼望才有被落實的可能。 新一波的社會住宅思潮已經不只是蓋房子給人住, 更從「要不要蓋」的思考方向轉為「要如何經營理想生活」, 深入到「經營管理」,涵蓋制度層面。 臺灣社宅的現況是什麼呢? 本書將打開社會住宅的大門,帶你一窺在臺北生活的一群人, 面對著環境與社會的挑戰,如何經營理想生活。 2022年是臺

灣社會住宅運動十一週年,本書以平實的採訪紀錄,帶你從社會住宅的真實故事中,看見目前的成果與侷限,同時也收錄東亞與歐洲社宅先進國的案例與反思,進一步與臺灣現況對話,提出未來的可能與想像。 本書特色 ■ 全彩圖文特輯,深入淺出的資訊圖解,快速了解社會住宅關鍵知識 ■ 認識社會住宅發展的歷史脈絡,開箱臺灣社宅第一線生活場景 ■ 從現有的臺灣社會住宅計畫,展望臺灣社宅軟體機制的下一步 ■ 收錄日本、香港、歐洲……等國際社宅案例,看見先行者如何做到共治營造、多元混居、照顧支持、物業管理 好評推薦 【專家/學者】陳東升─國立臺灣大學社會學系教授 (專文推薦) 【專家/NGO

】呂秉怡─崔媽媽基金會執行長 (書腰推薦) 【專家/NGO】彭揚凱─OURs 專業者都市改革組織秘書長、社會住宅推動聯盟召集人 (書腰推薦) 【專家/建築師】張清華─九典聯合建築師事務所主持建築師(創辦人) (書腰推薦) 【專家/學者】黃麗玲─國立臺灣大學建築與城鄉研究所副教授 (書腰推薦) 【專家/學者】龔書章─國立陽明交通大學建築研究所教授、臺灣建築師 (書腰推薦) 【媒體】羅惠珍─旅法記者、《巴黎不出售》作者 (書腰推薦) 依照姓氏筆畫排序 呂秉怡(崔媽媽基金會執行長) 不僅是殼,社宅更蘊藏豐富的社會能量,需藉社會性計畫及住民參與來激發。青創更是啟動社宅

靈魂及動能的關鍵催化劑。 陳東升(國立臺灣大學社會學系教授) 社會住宅創造的不只是土地空間財產權的差異,而是一種新的生活價值和社會制度。 藉由社會住宅維護居住基本權利、建置社會團結共同體、促進合作經濟發展,期盼從社會住宅出發走到真實的烏托邦。 張清華(九典聯合建築師事務所主持建築師) 不只是房子,也不只是居住而已。政府可以做的原來不只是這樣,還可很多樣。 不只是硬體建設,居住更是永續的經營。有了居住者的參與,有了經營,有了故事。這故事書是一本正在你我周圍的社會進行式。 彭揚凱(OURs 專業者都市改革組織秘書長、社會住宅推動聯盟召集人) 《不只是房子:社會

住宅城市生活新關係》這本書,藉由國際案例與臺北在地經驗的參照敘述,生動且精準的點出社宅「不只是房子」的必要、可能及想像。關注居住與社宅議題的朋友們,推薦各位仔細一讀! 黃麗玲(國立臺灣大學建築與城鄉研究所副教授) 臺灣的社會住宅是運動倡議者、規劃師與建築師,以及政府等多方共同學習,結合國際交流與在地創新的成果! 羅惠珍(旅法記者、《巴黎不出售》作者) 這是第一本臺灣社會住宅書寫,內容是社宅住民的生活日常和心路歷程,因為真實、貼近,讓人想一口氣讀完。 龔書章(國立陽明交通大學建築研究所教授、臺灣建築師) 這是一本屬於我們共同面向自己城市未來的集體創作!本書多層次且深

刻地討論社會住宅並不能只談住宅硬體本身,而是得重現一個完整的創新機制,涵蓋著更寬廣的社會責任、社區服務,以及公共利益,才得以建立一個進步、共享的社區群體和宜居城市。

結合E-Tag之智慧型社區門禁系統設計與建置

為了解決社區門禁系統 的問題,作者徐維均 這樣論述:

台灣目前的高速公路收費系統已改為電子收費,透過車上所安裝的E-Tag,當車輛經過高速公路感應門架時,計算出兩個門架間的距離來計算通行費用。因使用E-Tag有通行優惠,舊有的收費站也開始拆除。於民國一百零三年四月,E-Tag用戶數已達五百七十九萬。因此可見未來E-Tag的申裝會越來越多。 現今的都市在密集發展之下,新建案幾乎都以社區型住宅大樓型式產生,取代了過去的傳統無電梯公寓。傳統公寓因沒有停車位,住戶必須另尋停車的地點。而社區型大樓則是在社區建立地下停車場,強調一戶一位。 本研究顯示透過E-Tag來進行社區門禁管制,可避免使用遙控器所產生的損壞、電池之消耗,並且整合自動化控制系

統後有效控制燈光在有車輛進場時,才點亮行進路線之區域燈光,有效減少一半以上之能源消耗,並增設燈光導引,將住戶導向到所指定之停車位。當高樓層住戶進場後,預先將電梯降至停車場樓層,減少使用者等待電梯之時間。而住戶車輛停妥回家時,可經由家裡的控制開關,將自身車輛的E-Tag卡號鎖定,讓竊賊無法順利開啟閘門竊取車輛。有效達到安全、便利之功效。

社區門禁系統的網路口碑排行榜

-

#1.深挖社區門禁系統,還有什麼盈利模式? - 今天頭條

隨著網際網路的人口紅利在逐漸消退,移動網際網路的獲客成本不斷增高, 線下渠道正在成為重要流量入口,成為廣告主投放新渠道,「花更少錢, ... 於 twgreatdaily.com -

#2.翰群資訊有限公司 - 建築世界

中央監控系統、監視系統、門禁系統、對講機系統、車道管制系統、社區維護保養、網路及交換機系統、電動柵欄機、陰極鎖、陽極電鎖、自動門型電鎖、EverFocus ... 於 www.arch-world.com.tw -

#3.門禁系統於物業管理的應用

隨著國人對於居家生活品質的要求提高,物業管理業者已從傳統人力保全服務提. 供者,轉型為以技術、系統為支點,提供社區住戶整體服務。 物業管理包羅萬象,舉凡機電 ... 於 www.tquark.com.tw -

#4.門禁系統安裝對講機整合,社區大樓加裝門禁感應機 ... - 露天拍賣

2022年4月超取$99免運up,你在找的門禁系統安裝對講機整合,社區大樓加裝門禁感應機,對講機及門口機電源要分開,利用中間繼電器不會電源秀逗, ... 於 www.ruten.com.tw -

#5.中保科技

刷臉門禁、24小時監控,雲端警衛幫豪宅社區省下3成管理費 ... 中保科技系統事業處家用系統部襄理陳正鐘表示,中保無限+智慧樓管是以物聯網為概念,所有服務皆客製化, ... 於 www.dridhr.com -

#6.社區大樓型門口影視對講門禁系統 - 悅明達

VBell SIP IP對講機系統採用SIP標諄聽信協議,DP-303使用在社區大樓的 ... DP-303內置RFID 讀卡機,住戶刷卡就可以直接開門,具有門禁控制的功能。 於 avadesign.com.tw -

#7.窩福智慧社區物業App- 社區對講|停車場系統|監控安防|門禁系統 ...

窩福智慧社區物業App提供超過10項的社區App免費功能!社區公告、訊息和郵務包裹通知馬上掌握。社區管理費線上繳不用出門!窩福讓你用APP一鍵開門、一鍵呼梯,社區對講 ... 於 www.waffle.city -

#8.KINGNET 門禁管制系統靜音鎖靈性鎖社區門鎖公寓門鎖自動上 ...

KINGNET 門禁管制系統靜音鎖靈性鎖社區門鎖公寓門鎖自動上鎖功能門禁管制梅花旋鈕LED指示燈感應電鎖適合白鐵門鐵門木門. 於 www.king-net.com -

#9.門禁系統於物業管理的應用| iBT數位建築雜誌

物業管理包羅萬象,舉凡機電整合、通訊服務、安防保全服務、環境清潔服務、社區整體營造…等。本文著重在與門禁有關的服務項目,傳統應用如門禁管制、電梯樓層管制、停車 ... 於 www.ibtmag.com.tw -

#10.土城大樓門禁系統設定

土城大樓門禁系統設定 · 更多商品 · 土城大樓監控工程 · 土城社區大樓監視器維修 · 土城社區監視器安裝 · 土城套房監視器安裝 · 土城停車場監視器安裝 · 中和大樓監視器架設 · 中和 ... 於 www.yansho.com.tw -

#11.刷臉門禁、24小時監控,雲端警衛幫豪宅社區省下3成管理費

中保科技系統事業處家用系統部襄理陳正鐘說明,3D立體臉型辨識機可設定黑白名單,僅需0.3秒 就可快速辨識,解除保全開門。 智慧樓 管7大措施,安全防災UP ... 於 www.sigmu.tw -

#12.立鴻科技

監視系統、門禁系統、對講系統、社區弱電維護、總機系統、網路架設、停車場系統整合. 於 ehomebest.com.tw -

#13.社區對講機- 先進社區大樓網路對講門禁系統---免拉線...

先進社區大樓網路對講門禁系統---免拉線如果您的社區對講機已經出現問題了、老舊了、甚至壞了請你往下看完… 如果你要更換或維修現有傳統社區對講機發現好麻煩..靠. 於 m.facebook.com -

#14.【台北,桃園】大樓對講機、社區對講機推薦-豐譽電信

豐譽電信HOA系統是公認的社區對講機、大樓對講機超值首選,自家電話不限廠牌均可使用,遠端開門輕鬆過濾訪客、外出也能掌握門禁情形!在台北有97個社區、新北有148個 ... 於 www.hoanet.com.tw -

#15.新竹縣竹北市10大優質門禁系統安裝專家推薦 - PRO360達人網

以下是由PRO360平台消費者評選新竹縣竹北市10大優質門禁系統安裝專家。 ... PRO360>在地專家推薦>門禁系統安裝>新竹縣>竹北市 ... 其他|社區門禁監視等弱電保養. 於 www.pro360.com.tw -

#16.揚益科技股份有限公司TSM Technology Co., Ltd.

TSM-2000社區消費管理系統就是針對社區公設消費管理及使用率上,提供一個完整且正確的方案系統。採用 社區門禁卡登記交換公設卡的機制,如此能有效解決公設流量的控管 ... 於 www.tsm.tw -

#17.雲端社區無人保全

康泰保全推出無人保全系統,日間以全雲端系統來整合保全設備,包含事件彈框影音 ... 車牌辨識• 門禁管制升級自動化影音門衛或人臉辨識系統• 免費的用戶APP管理系統 ... 於 www.contai.com.tw -

#18.大樓門禁系統的價格推薦- 2022年3月| 比價比個夠BigGo

快搜尋「大樓門禁系統」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價, ... 門禁系統安裝對講機整合,社區大樓加裝門禁感應機,對講機及門口機電源要分開,利用中間繼電器不會 ... 於 biggo.com.tw -

#19.門禁系統安裝對講機整合,社區大樓加裝門禁感應機 ... - 蝦皮

門禁系統 安裝對講機整合,社區大樓加裝門禁感應機,對講機及門口機電源要分開,利用中間繼電器不會電源秀逗,管理進出社區大樓人購買門禁系統安裝對講機整合,社區大樓加裝 ... 於 shopee.tw -

#20.社區門禁管理系統 - 雅瑪黃頁網

搜尋【社區門禁管理系統】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#21.門禁管理系統 - 中文百科知識

門禁 管理系統可以控制人員的出入,還可以控制人員在樓內及敏感區域的行為並準確記錄和統計管理數據的數位化出入控制系統。它主要解決了企事業單位、學校、社區、辦公室 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#22.eTag停車管理系統ETC社區停車場管理系門禁系統監控系統宏 ...

宏頂科技,12856769,eTag停車管理系統ETC社區停車場管理系統門禁系統監控系統護士呼叫系統整合專家. 於 www.jetbean.com.tw -

#23.智慧社區 - 積佳科技股份有限公司

如果安裝智能家居時可以同步APP。 4. 與物業管理相關系統. 規劃在各必要場所的門禁對講設備已經 ... 於 www.gigatech.tw -

#24.社區門禁系統的三個發展階段你了解嗎?

人臉識別算法的不斷改進,人臉識別的精度和速度也在不斷提高。人臉識別訪問控制技術在社區訪問控制系統中得到了高效、穩定的應用。 人臉識別門禁前端 ... 於 kknews.cc -

#25.eTag 車道門禁系統 - 茂德科技

eTag 主要透過UHF RFID 自動控制與網路技術,提昇車輛管理自動化的綜合系統,同時 ... 便捷、環保免電池、防拷、防偽好安心; **智慧家園-郵務通知系統、社區專屬APP ... 於 www.promos.com.tw -

#26.社區大樓對講系統(服務範圍:台灣本島) - 山資科技有限公司

多通道社區大樓對講門禁系統主要是針對目前老舊社區門禁對講系統,機具老舊無零件可更換、線路老化年久失修、社區無經費等問題,提供一個可快速完工、費用低廉、可多種 ... 於 www.suntzy.com.tw -

#27.門禁系統& LINE QRCODE 訪客系統 - 永億資訊-MICROSYS

門禁系統 &. LINE QRCODE 訪客系統 ... 後台系統可提供每天員工/住戶最早及最晚感應時間擔任考勤。 加入LINE ID 洽尋@maxalot ... 社區公司專屬. 訪客LINE@. 於 microsys.com.tw -

#28.客戶通智慧門禁系統的技術,多方面加強智慧社區生活的安全

人臉識別技術現在在環境中的應用越來越廣泛。隨著智能技術的進步,人臉識別門禁的識別準確率和速度也在不斷提高。目前,智慧社區管理系統服務平台連接 ... 於 read01.com -

#29.多通道社區大樓對講門禁系統達宇&樂得生活社區服務APP

本系統主要針對目前老舊社區門禁對講系. 統,機具無零件可換、線路老化失修、無. 經費等問題,提供一種快速完工、低花費. 及多種通道對講而設計。 於 www.dayunet.com.tw -

#30.社區對講機多通道社區大樓對講門禁系統(新設及舊系統汰換 ...

社區 對講機多通道社區大樓對講門禁系統(新設及舊系統汰換) 系統說明1.本公司對講機設備採用中華電信即有線路及利用住戶市內家用話機當對講機使用, 2. 於 greenlifestyle.pixnet.net -

#31.門禁系統- 维基百科,自由的百科全书

門禁系統 指的是管制非特定人員進出某通道所使用的軟硬體系統。例如一般公寓大廈必須是住在該公寓的人員才可以進入此公寓大門、社區地下室停車場等等。門禁系統通常被 ... 於 zh.wikipedia.org -

#32.工程實績 翔義系統股份有限公司

亞爵麗緻社區(桃園市)-門禁及停管系統◇ 金華大學城社區(桃園市)-門禁及停管系統◇ 大觀名園社區(新北市)-停管系統◇ 宜誠花園廣場社區(桃園市)-停管系統◇ 中原師鄉 ... 於 www.shiangyi.com.tw -

#33.門禁讀卡機,門禁設備-威博系統科技 - 門禁系統

門禁系統 指的是管制非特定人員進出某通道所使用的軟硬體系統。例如一般公寓大廈必須是住在該公寓的人員才可以進入此公寓大門、社區地下室停車場等等。 門禁系統架構所 ... 於 www.websystem.com.tw -

#34.社區門禁管制系統 - 家宇科技有限公司(新北監視器安裝/維修/規劃)

社區門禁 管制系統 · 更多商品 · 網路監視攝影系統 · 網路監視攝影系統 · 網路監視攝影系統 · 網路機房整合架設 · 總機系統工程施工 · 總機系統工程 · 雲端考勤系統 ... 於 www.cycctv.com.tw -

#35.門禁系統~監視系統~社區車道系統安裝施工 - 中誠通信鎖印行

社區 大樓門禁系統~監視系統~大樓車道管制系統(含遙控器)~對講機維修及安裝. 社區大樓的磁力鎖及地鉸鍊維修安裝鐵捲門馬達. 聯刊於台灣黃頁. 於 0229915940.tw66.com.tw -

#36.多通道社區大樓對講門禁系統 - DOKUMEN.TIPS

PowerPoint 簡報多通道社區大樓對講門禁系統技創新‧ 融合應用科一、機具損壞(使用5~10年) 三、全面換新耗時,住戶住家裝潢問題… 於 dokumen.tips -

#37.門禁系統| 防盜系統| 聲寶特約經銷商

在日新月異的現今,門禁管制系統已不再是單一的功能需求了,門禁管制系統已發展出一系列安防相關的應用協同運作,可整合一整套的管理系統如: 於 www.asiancctv.com.tw -

#38.門禁系統安裝對講機整合社區大樓加裝IC門禁感應機 - 勝豐印材

門禁系統 安裝對講機整合社區大樓加裝IC門禁感應機. 已放入購物車. 1 / 1. 點此放大圖片. 下10張. ========END 縮回======== 分類位置:生活圈特惠價 / 電子篇 ... 於 5557.shop2000.com.tw -

#39.HOA經銷代理專區 - Vion威訊數位科技

本系統針對目前老舊社區門禁對講系統,機具線路老化失修,更換傳統對講機又耗時 昂貴而設計。透過中華電信市話網路的基礎,以居家安全導入市場的功能受社區用戶所 於 www.vion.com.tw -

#40.台灣PORIS

序號 工程名稱 完成時間 1 喬立圓容社區門禁設備 2018年 2 貝森朵夫社區門禁監控系統 2018年 3 桃園新天地社區門禁設備 2018年 於 www.poris.com.tw -

#41.社區電腦連線型管理系統.門禁管制.防拷磁卡.嘉義 ... - 監視器

祥和安防監控服務網http://www.shcctv.com.tw 門禁系統指的是管制非特定人員進出某通道所使用的軟硬體系統。例如一般公寓大廈必須是住在該公寓的人員 ... 於 www.shcctv.com.tw -

#42.雲居家APP 社區大樓對講機門禁系統社區對講機 ... - 節費電話

本系統開發專利已10年,感謝各社區管委會採用,並歡迎來電安排參訪。 · 目前已完成第3代系統,即日起社區回饋專案: ( 試用專案電話: 0972-700-790 ) · 1.施工費0元起。 2. 於 www.annli.com.tw -

#43.大門門禁系統-新人首單立減十元-2022年3月|淘寶海外 - Taobao

信佳榮社區車牌識別All 停車場無人值守門禁收費系統一進一出. 新款優惠 ... 車牌識別柵欄機All社區門禁起落杆車輛升降杆停車場自動收費系統. 熱賣促銷. 於 world.taobao.com -

#44.雲端對講門禁系統 - 陞云科技

2.智慧雲端門禁對講中樞也可以跟社區住戶家庭內的主機通話,住戶同時可接收網路攝影機影像。 3.可協助管理人員管理社區事務,收集、列表、查詢進度,提高 ... 於 www.avcloud.com.tw -

#45.市民卡當門禁管制卡11社區使用 - 自由時報

劉坤億指出,今年「公寓大廈公共設施維護修繕補助」費用有八千萬元,首度將「市民卡」結合社區門禁管制系統納入補助項目,社區只要裝置讀卡系統,社區 ... 於 news.ltn.com.tw -

#46.門禁系統

桃園監控設備提供居家防盜、出勤打卡、中壢保全公司門禁等設備,桃園監控器材業界領導品牌,桃園監控系統值得信賴!中壢保全公司從集團企業整體保全、桃園保全公司住宅社區 ... 於 www.bbwstar.tw -

#47.智慧門管 - 新光保全

社區 住宅門禁管理好幫手. 社區住戶管理,停車場進出. 享受安心安全生活每一天. 服務優勢. 免買斷系統不斷更新升級. 租賃式服務. 免買斷. 系統不斷更新升級. 於 www.sks.com.tw -

#48.智慧型電話對講門禁系統簡介

系統簡介. 科技日月更新,針對目前老舊社區對講系統損壞,無廠商維護對講系統及門禁系統,設備無零件可換、線路老化失修等問題、更換需要大筆費用,"趨勢企業"研究開發 ... 於 www.gateway.com.tw -

#49.除了導入智慧社區系統,你還應該要改善這3點! - 智生活

5G時代來臨,你的社區該怎麼搭上時代的潮流成為智慧社區,端看社區是不是有把社區系統、設備串聯,例如將監控系統、門禁系統、對講機系統與機電設備連 ... 於 www.smartdailytw.com -

#50.請問大樓門禁感應卡安裝辦法 - Mobile01

為了社區安全,目前大樓住戶均贊成安裝"大樓門禁感應磁卡" ... 目前較好為MYFARE卡系統,較不易複製,廠商亦可給予社區大樓使用特殊編號的專用卡,增購 ... 於 www.mobile01.com -

#51.HCOS 多功能智慧社區服務系統 - Hundure

漢軍科技HCOS多功能智慧社區服務系統以物聯網為概念,全面整合社區迎賓顯示、車輛進出、公共門禁、電梯、公設使用、求救對講、信箱管理及代收服務告知等管理需求,提供 ... 於 www.hundure.com -

#52.社團法人台南市愛家協會+++ - 台灣社區通

敬愛的各位社區執事大家好: 喬科為各位提供了"數位監控系統" 、 "門禁系統" 、 "LED跑馬燈規劃" 來替大家服務!!! 【數位監控系統】 於 sixstar.moc.gov.tw -

#53.門禁-儲值系統 - 協拓科技有限公司

休閒式集合社區,多數兼具休閒、居住雙重功能。受限於傳統門禁系統的功能,僅能做門禁管理,缺乏公共設施的消費管理,同時一般的門禁系統是以卡片為管理單位,且需以多 ... 於 www.settler.com.tw -

#54.辦公室門禁考勤系統、社區門禁系統| 鵬驥Pegasus

連線管理系統可以整合門禁、電梯車廂內單純叫車管制及車道防拷遙控系統。統一作權限管理並記錄所有通行資料,其感應卡片或鑰匙圈防拷,採用Mifare card為目前防拷最高 ... 於 www.pongee.com -

#55.智慧對講系統(APP雲端對講機) - 中保無限家

中保無限+智慧社區服務-對講系統(APP雲端對講機). 解決社區門口機故障還要重新佈線費用過高 ... 多元開門方式-密碼輸入/QR CODE掃描/門禁系統/人臉識別(額外設定費用). 於 www.livingplus.com.tw -

#56.社區門禁系統作用老舊社區門禁對講系統改造

如今,越來越多的社區實行了門禁系統,這種系統能夠有效的進行日常的管理,改變了傳統而又繁瑣的門衛形式,科學化的管理方式也使得生活更加的方便。 於 www.imynest.com -

#57.租賃雲端視頻門禁對講系統-武當電腦全商品月租300元起

... 解決視訊會議進行時,聽不清楚的尷尬窘境,提供清晰高品質的通話,是可靠的專業視訊麥克風系統。 ... 租賃雲端視頻、門禁對講系統,社區住戶每戶只要15元起 ... 於 www.wudang.tw -

#58.社區大樓對講機門禁系統-安立資訊有限公司

找更多社區大樓對講機門禁系統相關資訊請搜尋1111商搜網。 ... 本系統主要是針對目前老舊社區門禁對講系統,機具無零件可換、線路老化失修等問題,提供一種快速完工、 ... 於 trade.1111.com.tw -

#59.公司簡介∣ 佑寧科技股份有限公司

除整合一般社區保全系統、機電監控系統外,更將門禁管制系統、停車場管制系統、影像監視系統與社區網際網路共構於同一套電腦管理系統,方便管理人員監控管理全社區。 於 www.yonin.com.tw -

#60.AS-3000 智能社區整合平臺 - 索雅數位科技

系統 特色:AS-3000直覺的操作介面『智慧社區整合平臺』以社區為整合單位, ... 加值的物業管理服務是社區永續經營的關鍵 2. ... 門禁規則設定彈性高,控管能力強5. 於 www.soga.com.tw -

#61.KINGNET 門禁管制系統靜音鎖靈性鎖社區門鎖公寓門鎖自動上 ...

KINGNET 門禁管制系統靜音鎖靈性鎖社區門鎖公寓門鎖自動上鎖功能門禁管制梅花旋鈕LED指示燈感應電鎖適合白鐵門鐵門木門 · 智慧靜音鎖安靜無噪音 · 自動上鎖出入更安全 · LED ... 於 www.etmall.com.tw -

#62.門禁系統介紹- 一帆安全整合

門禁系統 指的是管制非特定人員進出某通道所使用的軟硬體系統。例如一般公寓大廈必須是住在該公寓的人員才可以進入此公寓大門、社區地下室停車場等等。門禁系統通常被 ... 於 www.efan.tw -

#63.【中華電信門禁系統】(請益)社區門禁對講系統評估... +1

中華電信門禁系統:(請益)社區門禁對講系統評估...,我們社區為超過二十年的大樓,因社區的門禁對講系統幾乎所有的住戶都已損壞,不確定是線路老化或室內機損壞, ... 於 tag.todohealth.com -

#64.會說話的門禁系統

本系統在大樓或是社區改善了傳統式的單純門禁系統管理問題,在傳統式的門禁系統而言通常只. 有單純的語音系統功能及卡片感應開門功能,而本作品當中配合了電腦操作 ... 於 www.zeroplus.com.tw -

#65.機電設備維護∣ 中菱物業管理股份有限公司

管理委員及住戶可隨時隨地利用電腦上網監看大樓/社區攝影機的影像畫面,形成全方位的安全維護網。 社區門禁及車道管制系統. 感應讀卡門禁系統; 車道管制系統 ... 於 cl-family.com.tw -

#66.最專業的門禁考勤監視系統廠商:: 工程實績 - 訊羚科技

施工用戶 地址 工程實績 商丞科技股份有限公司 內湖瑞光路513巷22弄 門禁系統 公共網路文教基金會 北縣板橋文化路2段182巷3弄 電腦連線門禁系統 康軒文教事業股份有限公司 台北限新店市中興路二段218巷11號 門禁系統工程 於 www.mmtech.com.tw -

#67.蘆洲馥悅社區門禁系統 - 松禾通信

松禾在蘆洲馥悅社區施作門禁系統. 畫製門禁閥門升降位置. 說明. 裝上升降門. 說明. 完工照. 說明. (02)7729-2966. 0983-778-968. [email protected]. 於 song-ho.com.tw -

#68.祥和門禁電腦連線.門禁設備安裝廠商

電腦連線管制型門禁,友聲社區四電梯樓控管制、進出辯識門禁開鎖管制控管.電腦記錄進出系統資料庫管理系統規劃、施工. 以下範例小編大約說明一下,住甲棟要搭甲棟及 ... 於 www.shicmobile.com.tw -

#69.人流計數器社區豪宅門禁管制應用 - 怡鑫科技

一般門禁系統只管開門與否,並不能察覺打開門後而進入的人員是否非法闖入,而有心人士就利用這個漏洞入侵各個安全區域如入無人管制之境;就算你請再多警衛或者加裝更多 ... 於 www.ecaftech.com -

#70.2019年度| 詮越科技

宏泰金融大樓. 集合社區大樓. 門禁系統設備汰換工程系統上線. (HID與Mifare雙卡模式管理)(翊峰科技).. 2019年07月08日. 住都建設友座臻美. 集合社區大樓. 於 www.quanyuetech.com -

#71.社區門禁系統種類有哪些? - 雪花新闻

有些老舊社區因爲前期規劃問題,導致小區建成後並沒有給大門和單元門安裝門禁系統。大門敞開,任何人員都可以隨意進出小區,小區業主的生命財產安全 ... 於 www.xuehua.us -

#72.【施工實績】桃園門禁工程-愛的世界社區 - 大晟監視器

提供監視器、監視系統、監視器材、數位監視器、DVR主機監視器工程. ... 桃園門禁系統工程施工地點:愛的世界社區安裝門禁讀卡機、陽極鎖等設備社區進出控管,為安全加 ... 於 www.dai-chen.com.tw -

#73.門禁系統安裝對講機整合,社區大樓加裝門禁感應機 ... - 奇摩拍賣

門禁系統 安裝對講機整合,社區大樓加裝門禁感應機,對講機及門口機電源要分開,利用中間繼電器不會電源秀逗,管理進出社區大樓人| 門禁系統安裝對講機整合,社區大樓加裝 ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#74.門禁系統:以LINE手機光辦識開門(社區版)

通過手機螢幕閃爍光高速閃爍傳遞認證碼,代替QR Code二維碼的掃碼過程,使門禁身份辨識過程一閃完成。 訪客不需下載門禁APP註冊帳戶,只有LINE帳號,即可獲取門禁光控密碼 ... 於 www.lifikeys.com -

#75.作者/蔡秉翰 - 凌群電腦

「智慧社區管理系統」主要是整合通訊門禁設備及其通訊與後台系統,所建構出符合 ... 智慧管理系統使用了Microsoft Silverlight技術製作成網頁模式使得社區管理者可於 ... 於 www.syscom.com.tw -

#76.上市公司雲端社區門禁對講 - 監視器大聯盟

2021雲端門禁對講系統. 便宜、省事、便利 ... 3.加碼升級最新科技產品,保障您的社區安全 ... 智慧雲端門禁對講中樞一台門口機(安裝於側門或地下室) 於 installerfamily.com -

#77.「睿麟智聯」社區智能門禁系統方案 - 人人焦點

「睿麟智聯」社區智能門禁系統方案. 2020-09-03 睿麟人工智慧. 從古至今,人民習慣用普通門鎖來保護財產,防止非法人員進出房間等私密場所。普通門禁離不開鑰匙、門 ... 於 ppfocus.com -

#78.常見的社區門禁漏洞危機 - 我家部落格社區e化服務平台-櫃台 ...

您的社區還在使用只能作「進出管制」的門禁系統嗎 · 1、早安、午安、晚安、生日快樂等貼心語音自動問候關懷。 · 2、住戶掛號信、包裹、洽詢管理室語音通知讓管理員不用拼命的 ... 於 www.goingnet.com.tw -

#79.成功案例| 茂旭資訊股份有限公司

【宗亞(資訊星)-東方明珠】門禁設備. 社群分享 ... 【響耀科技-千禧新城社區】門禁系統更新(連線型) 2021-03-15. * 【霖亞企業-大順小倆口社區】門禁與電梯控制更新 ... 於 www.soyal.com.tw -

#80.[碎碎唸]請廠商來設定社區門禁卡,要等個3週?!還愛理不理的!!這 ...

訪客進出,都一定會加裝門禁刷卡系統。而在每次設定門禁卡時,又得受廠商的時間限制,. 這種求人的感覺 ... 於 safedwelling.pixnet.net -

#81.東訊雲無線門禁對講系統CIS1000 - 順喜

東訊雲無線門禁對講系統CIS1000 社區大樓的門禁對講系統往往因屋齡久而導致設備老舊無法使用,管委會亟需高性價比的對講系統來替換,以提升社區大樓形象與價值。 於 www.shco.com.tw -

#82.新竹監視器鑫莊科技–數位監視門禁對講電話總機車道管制防盜 ...

關於鑫莊科技有限公司. 鑫莊科技有效率的巡邏,做好維護社區安全之責任。 一般住戶:本公司力極維護住家、公司、學校之保全系統,所為工程及所不云,但所有商店和住家 ... 於 www.hsin-zhuang.com.tw -

#83.小心!門禁系統背叛你- asmag.com.tw

根據羊毛出在羊身上的理論,該社區的住戶經常得花上300、500元買一張感應卡,而且還「順道」因此無法使用自己身上的悠遊卡做自家門禁卡。 很遺憾地告訴 ... 於 www.asmag.com.tw -

#84.門禁總機系統 - PChome 24h購物

【KINGNET】 門禁系統WIFI 門鈴對講機HD 1080P 紅外線夜視PIR人體偵測警報手機遠端 ... 電鎖便當鎖正鎖內推開門台灣精品適用白鐵門/鋁門/木門/住家/公寓/社區門禁設備. 於 24h.pchome.com.tw -

#85.智慧社區門禁系統

採用『月租』不需專用對講機 住戶的: 手機、APP、室內電話 就成為對講機直接查看開門 榮獲專利的對講門禁系統+智慧社區 一次解決社區大小事的好幫手~ 幫社區管委會 ... 於 www.zhousetech.com -

#86.中華電信智慧家庭開創綠色智慧生活

智慧家庭平台可分為「平台端」、「社區端」及「住戶端」三層式架構,平台、社區、住戶形成各自的內部內網,透過「防火牆」嚴格管控,確保資料傳輸安全性與系統穩定性。 於 www.dhs.hinet.net -

#87.門禁管制系統

作為大樓社區安全把關的第一道防線,門禁一直是建置的重點,從最早期單純的門鎖開關,到中期磁條門禁卡,再到目前社區及大樓最普及的Mifare門禁卡,門禁設備的發展ㄧ直 ... 於 hocom.tw -

#88.DA:門禁管制連線系統 - 台灣數位工程

各式安全門禁感應晶片皆採住戶專用特定編碼,並連線到門禁電腦作人員管制紀錄及強化社區管理機制。 電梯樓層管制. 公共大門管制. 地下室梯廳管制. 信箱管制. 於 tdac-tdac.com -

#89.CIS1000 | Tecom Taiwan

社區 大樓的門禁對講系統往往因屋齡久而導致設備老舊無法使用,管委會亟需高性價比的對講系統 ... APP手機+ APP社區大樓門口機+ APP警衛管理機+ APP緊急對講機+ IP CAM ... 於 www.tecom.com.tw -

#90.門禁系統— Google 藝術與文化

門禁系統 指的是管制非特定人員進出某通道所使用的軟硬體系統。例如一般公寓大廈必須是住在該公寓的人員才可以進入此公寓大門、社區地下室停車場等等。門禁系統通常被 ... 於 artsandculture.google.com -

#91.一體式社區管理系統-北區經銷商 - 安興工程顧問有限公司

門禁 控制系統. 網路門禁類型架構. 可刷卡可密碼. 可安裝至想要管制的位置. 無論電梯內或社區大門. 甚至可以安裝信箱鎖更方便安全. 可結合人臉辨識系統防疫兼安全. 於 www.ansing.com.tw -

#92.門禁系統安裝對講機整合,社區大樓加裝門禁感應機,對講機及 ...

門禁系統 安裝對講機整合,社區大樓加裝門禁感應機,對講機及門口機電源要分開,利用中間繼電器不會電源秀逗,管理進出社區大樓人是你要找的商品嗎?飛比為你即時比價, ... 於 feebee.com.tw -

#93.翰群資訊有限公司- 中央監控系統、監視系統、門禁系統 ...

中央監控系統、監視系統、門禁系統、對講機系統、車道管制系統、社區維護保養、網路及交換機系統、電動柵欄機、陰極鎖、陽極電鎖、自動門型電鎖、EverFocus ... 於 www.hamchun.com.tw -

#94.綠屋頂及綠能示範社區_補助改善工程優良個案

一、申請改善補助工程項目:. 停車管理系統、人身安全監控系統. 二、改善內容及效益:. ○ 增設門禁管制系統、車牌辨識系統、增加高畫質攝影機,有效減少社區治. 於 www-ws.gov.taipei -

#95.門禁系統~監視系統~社區車道系統安裝施工-台灣黃頁詢價平台

社區 大樓門禁系統~監視系統~大樓車道管制系統(含遙控器)~對講機維修及安裝web66社區大樓的磁力. 於 www.web66.com.tw -

#96.讓居民安心“刷臉”回家,“智慧門禁”有哪些高科技?

隨著北京市新冠肺炎疫情防控走向常態化,社區人員流動性不斷增加, ... 借助智慧門禁系統的動態變化數據,社區可以掌握社區居民的家庭信息,以及居民 ... 於 kpzg.people.com.cn -

#97.工程實績-數位化智能管理實踐者 - 宗科光電

建案-工程細項 ; 點將家-豐樂段社區大樓. 1.弱電系統工程 2.FTTH光纖到戶設備工程 3.中央監控設備及管線工程 4.門禁管制設備及管線工程 5.對講保全系統設備及管線工程 6. 於 www.im-dsp.com