竹蒸籠 饅頭的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦孟兆慶寫的 孟老師的面食小點 和孟兆慶的 孟老師的麵食小點:有主食、有點心,有粗獷的大餅,也有細緻的軟餅,甜鹹兼具,美味再升級!(附DVD)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自遼寧科學技術出版社 和葉子所出版 。

國立屏東科技大學 食品科學系所 楊季清所指導 尤偉銘的 高效能蒸籠對饅頭品質之影響 (2012),提出竹蒸籠 饅頭關鍵因素是什麼,來自於蒸籠、溫度、饅頭、品質、糊化度。

而第二篇論文大葉大學 設計暨藝術學院碩士在職專班 黃俊熹所指導 林錦鏞的 素人建築空間特質之研究 (2010),提出因為有 素人、素人建築、創意、空間的重點而找出了 竹蒸籠 饅頭的解答。

孟老師的面食小點

為了解決竹蒸籠 饅頭 的問題,作者孟兆慶 這樣論述:

延續《孟老師的中式面食》,你一定要擁有《孟老師的面食小點》這本書。領略中式面食的無窮變化……水調面食+發酵面食,永遠玩不完!面團與蔥花的組合,原來可變出各式的「餅」。五顏六色加在面團內,原來可變出有趣的「有色饅頭」。隨手可得的食材,原來可變出飽餐一頓的「主食」。面食吃起來會黏牙?……原來是「沒熟」。發酵面食內另加泡打粉?……原來是「多此一舉」。發酵面食內另加面種?……原來是「秘密武器」。饅頭還是皺巴巴?……原來是疏忽了「小細節」。水調面團加在發酵面團內?……原來可成為「好朋友」。所有的制作技法、細節剖析及各式口味,盡在《孟老師的面食小點》中。孟兆慶,永遠追求美味與感受平衡的

優雅天秤座,甘心臣服於糖、油、蛋、粉與火候變化的O型女子,矢志推廣全民「自己動手玩烘焙」,培植烘焙一族,自設烘焙網站,全時間為初識烘焙新手解疑,與喜愛烘焙的玩家對話。

竹蒸籠 饅頭進入發燒排行的影片

蒸氣氳氤,竹蓋一掀,竟是四塊呈十字坑紋的……豆腐?這是豆腐造型的饅頭!這個饅頭並非淌潮流渾水,跟哈佬吉蒂奶黃包、金魚蝦餃爭輝,而是逆潮流而行,詰問消費社會食物生產的各種根本問題。

如何詰問?了解它誕生的過程就知道了。這饅頭不只造型仿豆腐,連成分也含黃豆渣,所以是個豆渣饅頭。豆渣饅頭的誕生,多得24歲的羅治軒(Terry)。兩年前,Terry仍是理工大學產品設計系的學生,他正為畢業功課奮鬥。

當時他在大埔生活書院認識了曾德平、周思中等本地綠色先鋒。曾德平是設計系教授,對於消費社會倚重包裝行銷、忽視產品功能的扭曲現象時有反思,Terry深受啟發,希望自己的產品不但見用於世,還要有益於世。在一次考察活動中,Terry參觀了周思中的田地,第一次見到豆渣,且還用來堆肥,播下了好奇心的種籽。Terr找上豆渣的來源地──豆品廠,發現量以噸計的豆渣每日排山倒海式地流出管道,堆疊成山。

海量豆渣,在外地的話,能轉化成飼料及肥料,可香港畜牧業和農業式微,對豆渣的需求遠低於豆渣產量,故豆品廠只能視豆渣為廢物,棄之堆填區。Terry感到很可惜,於是選了豆渣作為畢業功課的研究對象,希望為豆渣尋得好歸宿,於是有了「豆渣食驗室」這個計劃。

展開研究後,Terry發現豆渣是營養豐富的食材,「黃豆製成豆腐、豆漿後,其殘渣仍保留黃豆的大部分營養。」黃豆膳食纖維豐富,改善腸臟健康之餘,且還增強果腹感,有助節制食量。所以在日本,豆渣早被研發成各種食物。可在華人社會,尤其香港,並不流行,「祖父母一代經歷過戰爭和貧窮,他們在艱苦的日子,靠的就是樹皮、豆渣等賤物充飢,故豆渣象徵了一些痛苦回憶。」

憶苦,殘忍。思甜,大概無人拒絕。呷茶吃點心是很多香港人的小確幸,Terry想:「何不做饅頭?」Terry想過向豆品廠收集豆渣來做饅頭,但並不可行,「豆品廠視豆渣為廢物,故存放豆渣的方法並不衛生。」Terry轉變路向,改為向街市的豆腐檔取豆渣。他家住大圍,認識了美林邨「鴻記」(已結業)的鄧志祥夫婦。鴻記天天出產新鮮豆漿,鄧志祥說:「五斤黃豆就有十多斤豆渣!」見年輕人熱心有禮,樂於支持。

得鄧氏夫婦提供的豆渣,Terry加上麵粉、糖,豆漿、酵母,巧手一和,就變成豆香四溢的麵糰。放上竹蒸籠,時間一到,香軟的饅頭便誕生了!

為了讓豆渣饅頭更富特色,他特地去油麻地新填地街找老工匠做豆腐模具。模具壓上麵糰,即出現十字紋,跟豆腐造型一樣!造型有心思之餘,其實味道也不俗。比一般饅頭多了陣豆香,預期中的粗糙口感並不明顯。

這個饅頭最後為Terry功課畫上的,並不是句號,而是省略號。畢業兩年,Terry現在是名獨立設計師,這份功課讓他近月獲得香港設計中心的「DFA香港青年設計才俊獎」,未來可往荷蘭實習。

個人前程有良好進程之餘,「豆渣食驗室」計劃也繼續進行中,最近Terry物色得新拍檔翁倩婷(Amy)。Amy是中文大學食品及營養科學四年級生,她不但是烹飪愛好者,更情有獨鍾饅頭。她的營養學知識,能補Terry之不足。

雖然有新力量加入,但要把豆渣饅頭這個意念轉化成生意,到底路還遠。Terry坦言,這非他跟拍檔目前能做到的境界。「比較可行的方法是,鼓勵豆品廠開發一條生產線,一邊製作豆品,一邊風乾豆渣,把豆渣轉化成材料。」豆渣饅頭會否有天成為本地豆品廠的新品?

採訪:周燕

攝影:邱覺達

場地提供:Scenes

Facebook:Okara Lab. 豆渣食驗室

高效能蒸籠對饅頭品質之影響

為了解決竹蒸籠 饅頭 的問題,作者尤偉銘 這樣論述:

台灣傳統蒸籠利用蒸氣熱將中式麵粉類產品蒸熟食用,例如:包子、饅頭及碗粿…等,產品品質容易受到蒸氣溫度及加熱之時間影響。目前傳統蒸籠型式多屬於開口較大之蒸氣加熱方式,造成蒸氣溫度較低、加熱時間較長及溫度變化較大,經常影響產品之外觀、色澤及口感。此研究將設計高效能蒸籠的蒸氣孔徑為0.5 cm、蒸氣出口為3個與傳統蒸籠以固定熱源加熱,探討蒸籠內的溫度、加熱時間及糊化溫度的變化,再以高效能及傳統蒸籠製作饅頭,探討加熱過程饅頭的還原糖、糊化度、褐變度、色澤分析、質地剖面分析及感官評估之變化。經實驗結果得知,在蒸籠方面,高效能蒸籠加熱到100 ℃及饅頭糊化溫度80 ℃所需時間為10 min及12 m

in,比傳統蒸籠的14 min及14 min花費時間較少。在饅頭品質方面,高效能及傳統蒸籠之還原糖分別為58.24 ± 1.34 %及54.52 ± 1.74 %;糊化度分別為64.46 %及57.03 %;褐變度分別為0.15 ± 0.02及0.19 ± 0.01;色澤分析L值及b值分別為67.26 ± 0.11, 16.09 ± 0.10及63.41 ± 0.92, 18.21 ± 0.20;質地剖面分析的咀嚼度則為6.59 ± 0.32及5.01 ± 0.41;感官評估的整體評估得分為5.53 ± 0.64及4.06 ± 0.74。根據結果可知,高效能蒸籠可提高蒸籠內部蒸氣溫度及有效縮短

蒸製饅頭的時間,在饅頭品質上有較高的還原糖含量及糊化度,並有助於減少褐變度及增加色澤之白度,在質地剖面分析具有較好的咀嚼度且感官評估之整體評估得分也較高。

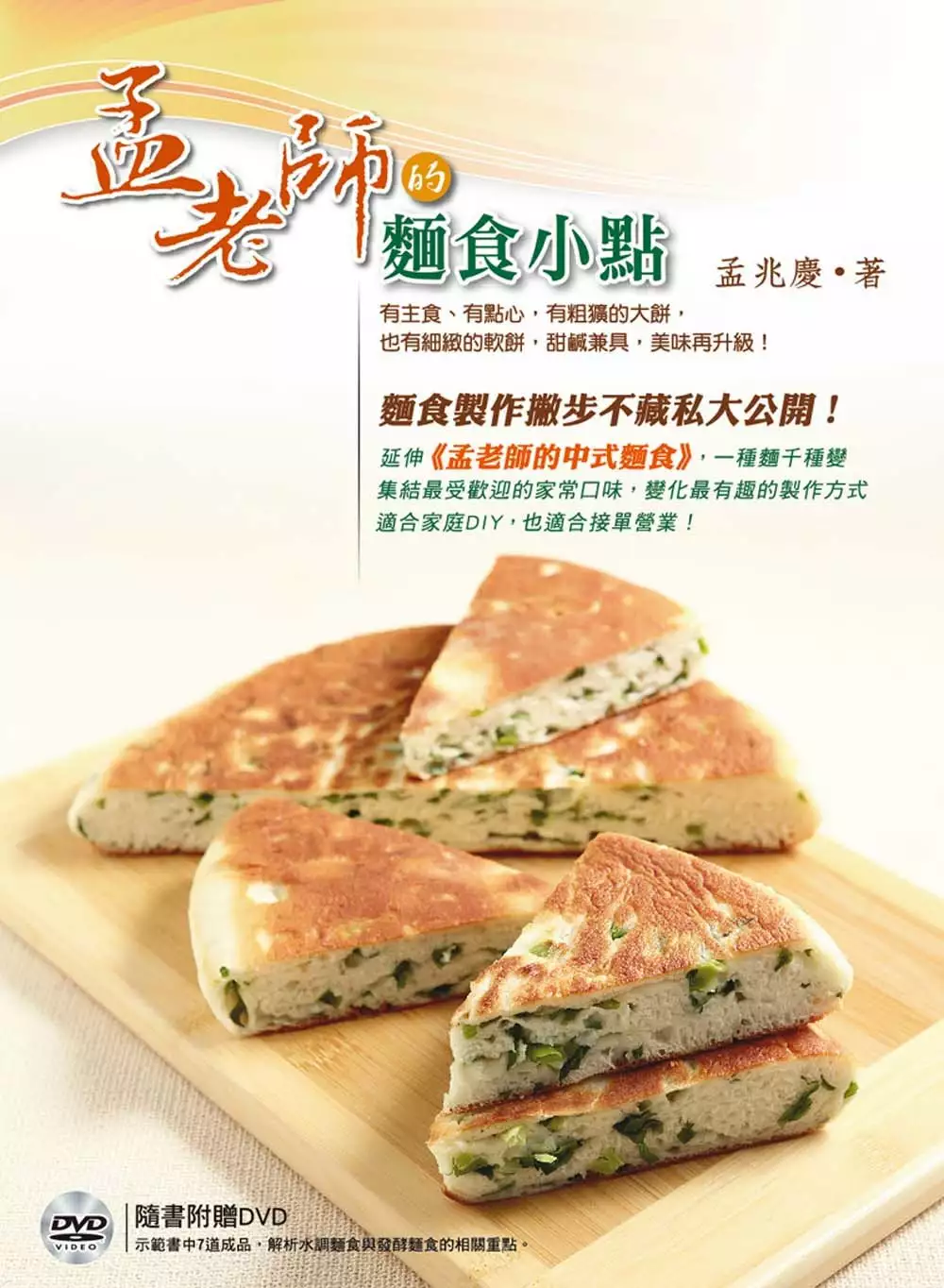

孟老師的麵食小點:有主食、有點心,有粗獷的大餅,也有細緻的軟餅,甜鹹兼具,美味再升級!(附DVD)

為了解決竹蒸籠 饅頭 的問題,作者孟兆慶 這樣論述:

麵食製作撇步不藏私大公開!! 延伸《孟老師的中式麵食》,一種麵千種變 集結最受歡迎的家常口味、變化最有趣的製作方式 適合家庭DIY、也適合接單營業! 煎、烙、煮、蒸、炸、烤……不同的做法,不同的美味 用料簡單、詳細的圖文解說、DVD示範……保證輕易上手! ◎DVD 隨書附贈DVD,示範書中7道成品,解析水調麵食與發酵麵食的相關重點。 延續《孟老師的中式麵食》,你一定要擁有《孟老師的麵食小點》這本書……. 領略中式麵食的無窮變化…… 水調麵食+發酵麵食,永遠玩不完! 麵糰與蔥花的組合……原來可變出各式的「餅」 五顏六色加在麵糰內……原來可

變出有趣的「有色饅頭」 隨手可得的食材……原來可變出飽餐一頓的「主食」 麵食吃起來會黏牙?……原來是「沒熟」 發酵麵食內另加泡打粉?……原來是「多此一舉」 發酵麵食內另加麵種? ……原來是「秘密武器」 饅頭還是皺巴巴?……原來是疏忽了「小細節」 水調麵糰加在發酵麵糰內?……原來可成為「好朋友」 所有的製作技法、細節剖析及各式口味……盡在《孟老師的麵食小點》中

素人建築空間特質之研究

為了解決竹蒸籠 饅頭 的問題,作者林錦鏞 這樣論述:

在以專業掛帥的現代,仍有許多非專業的「素人」,以自己的理念親自動手進行建築空間構築或改造,有些以非建築材料如貝殼礁石裝飾外觀,有的造型特殊如雕塑品,或用鮮艷的色彩樸素的線條彩繪出美麗空間等,其間蘊含著素人的心靈意象及創意,引人好奇而想一窺究竟。本研究以「素人建築空間」為主要探討對象,採用個案研究法並實地訪問素人建築家,討論其創作動機、生活背景及施作過程,觀察記錄建築物外部環境、造型特色及材料應用等。從訪談資料中,整理歸納出素人建築家與素人建築空間的特質,企圖尋找出其原創內涵,冀望可做為從事建築空間設計者的參考資料,本研究認為值得向素人建築家學習的計有以下三點︰1、活用材料創新作品︰素人建築家

選用普遍常見的鄉土材料甚至是廢棄物,運用巧思創造出令人驚艷的作品。2、綜合工法創新技術︰自學的施作技術主要有木工、泥水工及電焊技術等三種技法,素人建築家均未受正式訓練,因創作需要而自學簡易技法,卻能綜合應用創造出新技法。3、創意奔放突顯特色︰素人建築家無論建造、裝修改造以及彩繪等,均為自家的建築物,無業績的壓力,可以恣意發揮自己的想像力,奔放的創意使得建築空間獨具個人特色。