籐椅的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦易星萍寫的 她不住在竹籬笆 和張愛玲的 華麗緣【張愛玲百歲誕辰紀念版】:散文集一 1940年代都 可以從中找到所需的評價。

另外網站藤編椅- momo購物網也說明:金屬: 塑膠: 橡膠: 木質: 玻璃: 動物皮革: 紡織物: 人造皮革: 布: 藤: 鐵材: 真牛皮: PU皮革: PVC: 聚酯纖維: 黑色: 白色: 紅色: 綠色: 藍色: 米色: 桃色: 棕色/咖啡色 ...

這兩本書分別來自國立陽明交通大學 和皇冠所出版 。

國立成功大學 科技藝術碩士學位學程 陳明惠、馬敏元所指導 林信宏的 探討霓虹光的科技藝術與設計再造創作 (2018),提出籐椅關鍵因素是什麼,來自於霓虹燈、設計再造、複合媒材、科技藝術、設計本質。

而第二篇論文南華大學 產品與室內設計學系 鄭順福所指導 毛秀玲的 影響購買產品意願要素之研究-以木質板凳為例 (2018),提出因為有 購買意願、板凳、功能、造型、材質的重點而找出了 籐椅的解答。

最後網站鬼吹_前_:魁星踢斗之夜帝王陵 - Google 圖書結果則補充:议事厅中,陈设简陋,只在大厅两侧摆着七把古色古香的藤椅。看那藤椅不知是什么材料做成,但木质光滑润泽,显然年代已久。六把椅子都是空荡荡的,只有靠北一张藤椅上坐着 ...

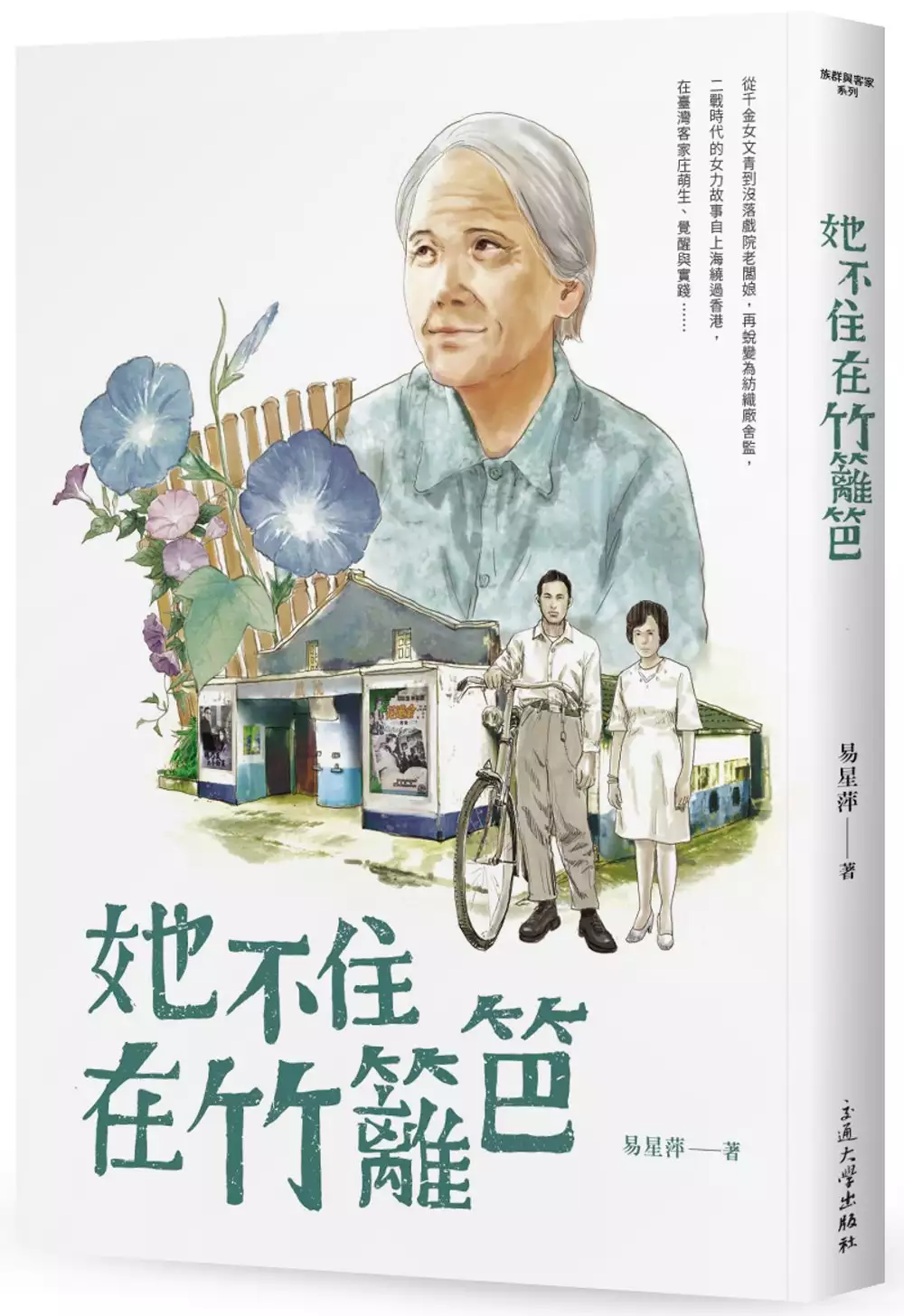

她不住在竹籬笆

為了解決籐椅 的問題,作者易星萍 這樣論述:

嫁給安徽男人的浙江女人, 從上海「離散」到臺灣客家庄的人生傳記。 本書記述民國38年自中國大陸輾轉來臺、非軍系背景的外省女人江志如的生命史,透過她的口述,從而理解她過去的生活場域、主觀的經驗感受、日常行動與實踐,以及她所處的社會文化脈絡。 她如何以自己的步調融入臺灣這片土地,為何與本省人(客家人)靠得這麼近?如果像她這樣的外省人已在地化,還能再被視為「外」省人嗎?她的故事,為巨變的時代寫下屬於女性溫柔卻擲地有聲的註腳。 ◆二戰時代的女力故事,自上海繞過香港,在臺灣客家庄萌生、覺醒與實踐 「志如的母親有胃病,看了好久醫生都沒有起色,志如母親乾弟的父親便介紹她吃一種很有效的

藥──鴉片。」 「十九歲的時候,為了家計去舞廳當舞女,那時候也不知道當舞女不正當,只想說陪人家跳舞還可以賺些錢,後來才知道當舞女不好。」 「沉重的壓力讓王先生脾氣更加暴躁,時常把脾氣發洩在妻子身上,感到屈辱的志如開始怨恨丈夫,這樁以買賣為基礎的婚姻很快就出現裂痕。」 ◆從千金女文青到沒落戲院老闆娘,再蛻變為紡織廠舍監 「三十歲出頭的志如,一個語言不通的外省少婦帶著四個年幼的孩子,留在陌生的客家農村,孤苦地守著苟延殘喘的戲院。」 「那個年代,一般農家往往只能勉強供應一、二個比較聰明的孩子讀書升學,而且通常是男孩子才有機會。貧窮如王家,竟然支持三個女兒讀書?」

「傳統上『男主外,女主內』的觀念讓志如卡在去與不去的掙扎中,一顆心掛慮著孩子,強忍著相思之苦,勉強自己面對工作上的挑戰,但不時受到女工們的刁難閒語,心裡累積的情緒逐漸滿溢。」 本書特色 1.文字洗鍊,以真人真事記述大時代變遷下的女性生命史,展現與探討女性主體意識的萌生與強化過程。 2.情理並重,引領讀者沒有壓力的流動於田野資料與學術討論之間,對當代臺灣社會族群文獻的深化和累積具有貢獻。 3.架構扎實,將豐富的女性生命史連結歷史脈絡,述說三十年大時代政治氛圍的轉變、經濟環境的變動等。 4.跳脫刻板,探討「外省」女人融入客庄生活的本土化經驗,翻轉臺灣社會對於外省人的理解和認識。

專文推薦 「絕大多數對『外省人』的論述集中在由跟隨國民黨潰逃到臺灣來的軍人,而本書具體顯示了外省人另一個面向的故事。」──王雅各(國立臺北大學社會學系兼任教授) 「『不在竹籬笆』的她們是臺灣的集體記憶,也是大時代變遷歷史的見證者。」──張典婉(資深媒體工作者,作家) 「這是非典型外省家庭故事,不在眷村,黨國也不是重點,反而是在客家庄,保存了當年那些渡海的青年男女,所經歷的傷痛、思鄉、適應與歡愉的生命故事記憶。」──羅烈師(國立交通大學人文社會學系副教授) 作者簡介 易星萍 來自外省與客家融合的家庭,幸運地在擁有多元族群文化的臺灣成長,成為常民生活中感受與掙

扎的職業婦女,小心翼翼走在傳統與現代的分界線上,努力扮演各種腳色。或許傳統多一點,對社會的關懷也多一點,相信只要不抗拒前進,人生不會白走這一遭。 東吳大學中文系、國立交通大學客家文化學院客家社會與文化教師碩士在職專班碩士,現為客庄小鎮的高中老師。 「流轉․她們的故事」系列叢書主編/羅烈師 國立交通大學客家文化學院人文社會學系副教授。研究興趣包含客家研究、漢人地方社會、民間信仰、臺灣史、社區營造及客語復興等。 封面插畫者簡介 阮光民 漫畫家,擅長刻畫臺灣社會溫暖的人情與價值,多次榮獲漫畫大獎,作品《東華春理髮廳》與《用九柑仔店》曾被改編成電視劇。

推薦序 每個人心中都有一處桃花源/王雅各 推薦序 大時代遷徒下的外省女性與客庄往事/張典婉 主編序 羅烈師 自序 卷一 劇變的中國.走調的青春 國.動盪/家.羽翼/巢.傾覆/善.珍寶/嫁.買賣/富.折磨/變.遠離 卷二 改治的潭門.苦難的歲月 赤禍.流徙/臺灣.貧窮/戲院.苦難/廚工.破繭/兒女.希望/基督.力量/鄰里.印象 卷三 飛躍的經濟.落地的家族 舍監. 蛻變/ 高薪. 支柱/ 投資. 起飛/ 尾聲.退休 後記 註解 自序 與她的第一次約會 初夏寧靜的午后,屋外蟬聲唧唧。我坐在一幢頗有屋齡的二樓公寓裡,保持著端莊的樣子,力圖給初次見面的她一個好印象

,雖然我們已經通過一次電話。 她,就坐在我面前一張單人籐椅上,開過髋關節手術的腿上蓋著一件毛巾被,一個瘦小萎縮的女子。 一頭銀白色短髮,攏入耳後,梳理得一絲不苟。滿是皺紋的臉,依然擁有白晳粉透的皮膚和精緻的五官。明亮的雙眼溫柔地看著我,淺淺的笑著;一身老婦的家常單衣也掩不去她嫻雅的氣質。「她年輕時該是多麼美麗的女子啊!」我心裡偷偷地想著。 二○○七年五月十一日星期五,我們第一次見面,在臺北。 活在動盪下的大時代女性 她是紡織廠女舍舍監; 她是臺灣戲院老板娘; 她是上海布商夫人; 她是舞女; 她是富家千金; 她是──江志如。 高齡八十二歲的

江志如,與當時三十五歲的我,就在這臺北的老公寓展開長達十一個月的午后約會。宛若一對祖孫話家常,一點一點揭開她的人生,為巨變的時代寫下屬於女性溫柔卻擲地有聲的註腳。 震驚接二連三 其實,關於接受採訪,披露個人甚或家族隱私,江志如的子女是反對的。 我們第一次在江宅見面,當著我的面,與她同住的女兒再三委婉地表達她們的反對與擔心,希望母親能改變心意。我杵在那陽光溫煦的客廳,看著櫃子上她們父親的照片,有點尶尬;也為受訪人和她的家人在這其中的掙扎與爭執感到抱歉,並擔心訪談還沒開始就要胎死腹中,畢竟年事已高的老人家在重要事情上通常由子女代為決定。但是江志如只有揮揮手,說「我已經決定了。」她

的女兒不再吭聲,迅速收拾好東西,客氣有禮的跟我招呼幾句,就帶著外傭出門了。 看著她們離去的背影,我驚奇眼前白髮如銀的老太太竟有如此高的自主性? 面對眼前高齡八十二歲的外省老奶奶,我企圖盡快建立關係。 我算是外省子弟──祖父母隨國民政府撤退來臺,當時尚在襁褓的父親則是在臺灣成長與求學,短暫居住在客家庄時與客家籍的母親相戀,進而共組家庭。母親進入外省家庭為媳,又在福佬人為多的都市打拚,她平時並不說客語,客家人的身分只有在與娘家親戚往來時才會彰顯。因此,我一直在相當「純淨」的外省家庭長大。從求學到工作,只要碰上外省人,不管是同輩或長輩,相似的家庭背景往往很快地就能拉近我們彼此的距離

,而產生親切的感覺,這是許多外省子弟的經驗,我也不例外。 於是,我自然地使出「我也是外省人」的招數,再追加「我爺爺和爸爸都是軍人」的靈藥,卻只得到老奶奶淡漠的禮貌性回應。這無往不利的一招,竟然踢到鐵板!我心裡滿是震撼和疑惑。 之後的訪談,只要提及老潭門的客家人,這外省老奶奶盡是眉開眼笑,話語中充滿友善與好感;而話題一拉到外省人,熱烈的空氣瞬間降溫,凍出我滿頭的問號。 「不像外省人的外省人!」 當我心裡這樣想的時候,我忽然疑惑起「外省人」的本質是什麼?「外省人」如何看待「外省人」?也好奇像老奶奶這樣第一代的外省人是如何與本省人靠得這麼近?如果像她這樣的外省人已在地化,還能

再被視為「外」省人嗎? 我小小的願望 本書初稿完成於九十七年,至今已有十二年了,但相較於當時臺灣大環境的省籍情結,現在的政治氛圍可說是更加激情而盲目,加上自媒體發展蓬勃,臺灣本土化的腳步愈來愈快,而且是唯一顯學。絕大多數的本土論述、愛臺灣的口號,外省人總是被排除在外,甚或拿來祭旗。即使從國民政府來臺已逾七十年,當年來臺的外省人也已落地綿衍至第三代、第四代了,「外省人」這個身分,與主流的本土化論述扞格,似乎仍不斷被污名化。 臺灣之光──國際名導李安,也是外省人第二代的他曾說: 「在現實的世界裡,我一輩子都是外人。何處是家我也難以歸屬,不像有些人那麼的清楚。在臺灣我是外省人

,到美國是外國人,回大陸做臺胞,其中有身不由己、也有自我的選擇。命中註定,我這輩子就是做外人。這裡面有臺灣情、有中國結、有美國夢,但都沒有落實。久而久之,竟然心生「天涯住穩歸心懶」之感,反而在電影的想像世界裡面,我覓得暫時的安身之地。」 這是多麼深的生命之歎?如果連臺灣之光都深受這種霸凌的傷害,遑論一般外省人及其後代?難道,後來與先到永遠是互斥的南北磁極嗎? 江志如,將在這股激昂盲目的政治潮流中,為臺灣社會的「歷史」補上另一種聲音。她的故事呈現一位女性、非軍系背景的外省人,如何以自己的步調融入臺灣這片土地;也試圖為當前污名化、被強迫同質化的外省人展現另一種形象,證明外省人作為一種族

群建構的不適當性。 (全文未完) 巢.傾覆 好景不常。志如的母親有胃病,看了好久醫生都沒有起色,志如母親乾弟的父親便介紹她吃一種很有效的藥──鴉片。 鴉片是弱化中國的元兇之一,滿清政府曾經強力禁絕;民國初年,袁世凱在任總統期間亦持續取締鴉片,迫使許多鴉片公司撤至租界區,取締成效良好。民國六年,滿清遜帝溥儀在軍閥張勳的支持下復辟,雖迅速被其他軍閥圍剿敉平,然而軍閥因此佔據了政治舞臺,而部分軍閥為籌財源,在佔領地種植及販賣鴉片,使得鴉片死灰復燃,荼毒中國人民的身心健康,摧毀許多家庭。 因為鴉片一吃就不痛,志如的母親也就漸漸產生依賴,終於成癮。家裡開銷本來就大,加上吸鴉片,丈夫賺得又不多,

志如的母親只能耗用自己的積蓄。在志如八、九歲的時候,母親告訴她,家裡沒有錢了,她為此焦急卻又無能為力: 「我年紀小小的就很擔心,可能我比較會想吧!我就想家裡該怎麼辦,可是我又不能幫什麼忙,所以啊,我現在不會告訴小孩他們幫不了的事情。他們幫不上忙,只會讓他們擔心,不好。」 這件事在當時年紀尚小的志如心裡留下震撼且難以磨滅的印象,對家庭的責任感開始在她心裡扎根,也深深影響她日後教育下一代的想法。 不幸的是,有次志如的父親放假,從上海回到家來,妻子告訴他鴉片一吃就有精神,志如的父親竟然也跟著吃起來。有了鴉片癮,早上起不來,沒辦法教書,書也就不教了。除了父母,志如的哥哥,也就是江家的長子,也吸上了。一

家有三口人吸毒,花費很大,又沒有收入,存款用完了,只好把米店賣了。當賣米店的錢也用光了,就向朋友舉債,債還不了,終究走上破產的地步。民國二十六年,志如小學剛畢業,中國爆發蘆溝橋事變,中日戰爭開打,處處烽火,破產的江家在志如父親的帶領之下,在混亂中舉家搬遷上海。離開浙江的時候,志如的母親還不忘帶走家裡的傭人: 「破產了就全家搬到上海,連傭人都帶走,我母親啊什麼都不會,沒有傭人不行,家裡一直有傭人燒飯洗衣。」 志如的母親自小就是千金大小姐,日常生活的料理是少不了傭人的,所以即使在破產避債期間,江家仍有傭人服侍。志如也一直過著有傭人服侍的大小姐和婚後少奶奶的生活,直到她隨丈夫漂洋過海到臺灣為止。[…

]

籐椅進入發燒排行的影片

#清涼消暑 #耐用助眠 #青年培力

免費訂閱草地狀元,讓黃西田帶你看見台灣職人的精神↓↓

https://www.youtube.com/user/set29itake

更多店家資訊與活動資訊,請前往草地狀元FB粉絲頁↓↓

https://www.facebook.com/set.careermaster

更多台灣奇特風景,請前往草地狀元IG↓↓

https://www.instagram.com/i.career131/?hl=af

探討霓虹光的科技藝術與設計再造創作

為了解決籐椅 的問題,作者林信宏 這樣論述:

在文化的進步中,人類因物質慾望設計製造許多物品卻帶來自然資源造成環境的破壞,引發全球性關注的環保議題並開始出現 “綠色設計”和“設計再造”等議題,這類型的原始形態源自被譽為當代藝術之父的法國藝術家杜象(Marchel Duchamp,1887-1968)在)過去所提出之物體藝術創作理念之後,便開始突破傳統,而在藝術領域獲得主流」地位。傳統形式的藝術表現方法已非藝術的絕對必要手段(黃庭超,2003),作者認為因時代進步,過去反傳統其實就是跨領域。藝術家陳俊明(2003)更指出:跨領域是一種態度,一種面對藝術、面對心與物的態度,它無法在形式上被歸類,以這種態度創作的作品是超越疆域的、反疆域的,亦

即反對固有專業規範。本創作研究透過相關物體藝術、科技應用、設計再造理論相關文獻及創作案例探討,歸納出型態及手法之基礎創作脈絡思維,為使本研究創作更具客觀性並各訪談5位專家共15位,以直覺感受各領域作品呈現方式強弱程度後交叉應用於創作,本創作研究重點如下:(1)透過科技藝術及設計手法及現成物來設計創作,保留舊有現成物的價值並加入霓虹燈的迷人光感之優點,產生新的生命週期。(2)探討人們對霓虹燈光的既有認知與經驗符碼,以跨領域設計藝術手法於本創作,可提供霓虹燈產業保存工藝的可能性。(3)透過本研究創作達到創作者本身過去數年從事設計領域工作及生活觀察後反思的生活思維,達到自我設計藝術應用於再造之精神主

張。

華麗緣【張愛玲百歲誕辰紀念版】:散文集一 1940年代

為了解決籐椅 的問題,作者張愛玲 這樣論述:

生命是一襲華美的袍, 爬滿了蝨子。 哪怕她沒有寫過一篇小說,她的散文也足以使她躋身二十世紀最優秀的中國作家之列。──【中國現代文學史研究家】陳子善 特別收錄張愛玲第一本散文集《流言》初版手繪插圖 張愛玲 百歲誕辰 紀念版 每個張迷心中都有一個張愛玲,但褪下作家光環的她,又是何種樣貌?若非她自己提起,我們無從得知她三歲能誦唐詩、七歲完成首部小說、九歲立志當畫家。當別人還在學校裡學藝術,她則已然在藝術中品味生活,享受微風中的籐椅、欣賞雨夜裡的霓虹燈、伸手採擷枝枒嫩綠的葉片……《華麗緣》是張愛玲創作黃金時期的散文結集,不同於小說創作的蒼涼冷

峻,她的散文恬適豐沛、細膩精闢。無論是聊音樂,論愛情,還是談自己,她慣以感性拾掇美好光陰,用文字拼貼瑣碎青春,而我們早已在一篇篇華麗的文字中,與最真實的她結下了不解之緣。

影響購買產品意願要素之研究-以木質板凳為例

為了解決籐椅 的問題,作者毛秀玲 這樣論述:

本研究的目的在探討板凳的功能、造型、材質、其他可能考慮的因素影響消費者購買意願之程度,採用問卷調查法,以「影響購買產品意願要素之研究-以木質板凳為例」之問卷,做為研究工具,將不同消費者之性別、年齡、學歷、職業、平均月收入為自變項,以椅凳功能、造型、材質、其他考量因素為依變項,針對台灣地區的消費者,採隨機邀請方式進行問卷調查。根據問卷調查所得資料進行喜好度、差異性、相關性的統計分析,並提出結論建議。1.不同背景消費者對影響選購木質板凳四大因素之喜好度 消費者在功能方面對於具有收納及不同使用功能的板凳有較高的評價,在造型方面對於圓型及橢圓形有較高的評價,在材質方面對於家具椅凳以「木」為主要

材質(80%以上)製造有較高的評價。在其他可能考慮的因素方面對於考慮「環保因素」有一致性的高評價。2.不同背景之消費者對影響選購木質板凳四大因素喜好度的差異性 不同性別、學歷之消費者對於功能的喜好度無差異性存在。不同性別、年齡、學歷、職業、月平均收入之消費者對於造型的喜好度無差異性存在。不同性別、學歷、職業、月平均收入之消費者對於材質、其他可能考慮的因素喜好度無差異性存在。3.不同背景之消費者對影響選購木質板凳四大因素喜好度的相關性 不同功能、材質、其他可能考慮的因素方面,喜好度沒有顯著的相關。但是在造型方面,喜好度具有顯著的相關性。

籐椅的網路口碑排行榜

-

#1.藤椅也可以很時髦!雲林老師傅堅持手做坐10年都不會壞 - 旅遊

藤椅 是許多老一輩人的記憶,民國40到50年時期台灣很多家庭代工在做藤椅編織,那時可是家家戶戶都有一套藤椅,現在很多藤椅多數是進口的,但在雲林還有 ... 於 travel.setn.com -

#2.盛邑家具設計- SU-107-112 籐椅組(不含其他

SU-107-112 籐椅組(不含其他產品) $26200. SU-107-1 單人籐椅(單) (不含其他產品) $7100 尺寸:寬86*深84*高90cm. SU-107-2 雙人籐椅(不含其他產品) $12000 於 www.webdo.cc -

#3.藤編椅- momo購物網

金屬: 塑膠: 橡膠: 木質: 玻璃: 動物皮革: 紡織物: 人造皮革: 布: 藤: 鐵材: 真牛皮: PU皮革: PVC: 聚酯纖維: 黑色: 白色: 紅色: 綠色: 藍色: 米色: 桃色: 棕色/咖啡色 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#4.鬼吹_前_:魁星踢斗之夜帝王陵 - Google 圖書結果

议事厅中,陈设简陋,只在大厅两侧摆着七把古色古香的藤椅。看那藤椅不知是什么材料做成,但木质光滑润泽,显然年代已久。六把椅子都是空荡荡的,只有靠北一张藤椅上坐着 ... 於 books.google.com.tw -

#5.谷崎润一郎精选集(套装共11册) - Google 圖書結果

这回她穿了件粉红色的大睡袍,脚上穿了双大概是中国产的绣有牡丹花的缎面拖鞋。“让您久等了。”她走了进来。这时走廊的门开了,女佣阿静抱着把折叠藤椅进来了。 於 books.google.com.tw -

#6.6個法寶讓孩子從生活連結中充分學習(組圖) - 張玲瑜

... 到處蹭著逛逛,一個下雨的壞天氣限制了我們的行動,到了下午,老爸拉了一張籐椅,在簷廊下一屁股坐了下來,指著旁邊另一個小一點的籐椅說:「坐! 於 www.secretchina.com -

#7.專業藤椅維修翻新:藤椅單項客製:藤條藤皮藤毯零售- Posts

信德藤椅主要營業項目1藤椅新品製造銷售2修理藤椅藤椅修理翻新3藤椅客製4提供藤椅相關資訊免費諮詢5藤條藤編銷售我們位於彰化縣大村鄉過溝村三巷七-1號連絡 ... 於 www.facebook.com -

#8.植物轻轻告诉你 - Google 圖書結果

植物的长鞭炎热的夏天,当你坐上藤椅在院子里或阳台上乘凉的时候,你可曾想过,制作藤椅的藤子取自哪一种植物吗?我国广东、广西、福建和云南的森林中,有一种依靠缠绕大树 ... 於 books.google.com.tw -

#9.北欧椅子藤椅 - Easy海淘网

北欧椅子藤椅专题为您提供北欧椅子藤椅相关的图片、价格、品牌、评价和北欧椅子藤椅销量排行榜等实用导购信息,。 於 m.easyhaitao.com -

#10.藤椅 - 中文百科知識

藤椅 採用粗藤製成各種椅子架體,用藤皮藤芯藤條纏扎架作製成的各種椅子,有藤凳、藤圈椅、藤太師椅等。藤椅不僅古樸而不乏情趣,並且其造型非常強調藝術性, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#11.編藤椅

編藤椅優惠現貨與人氣推薦,竹編藤籃、戶外編藤吊椅、編織草帽,查編藤椅歷史價格就來飛比促銷一同抗疫! 透過飛比App 購買,點數2 倍送! 前往購買追蹤此商品找同款 ... 於 www.sportsems.co -

#12.鹿港中山路籐椅店:開車到鹿港載回一張椅

沒有招牌,沒有店名,只有成堆的藤椅半成品、完成品堆放在店內,告訴來往的行人,這裡是一家籐椅店。 暑假到鹿港旅行時,經過中山路,發現了這家騎樓 ... 於 zoyo.tw -

#13.云南省2022 年普通高校招生播音与主持专业统一考试说明

摆在门口的藤椅安详地睡着,似乎像一个平静的老人,不断响动. 的小蛐蛐移动着舞步,蝈蝈跳跃在小草的中间,牵牛花攀爬在柳. 於 n1.sinaimg.cn -

#14.一張兩座位及兩張單座, 傢俬&家居, 戶外家具- Carousell

1 天前 · 🆕️全新戶外枱椅、藤枱椅、籐椅 . HK$900. 🆕️全新啡色藤枱椅,現貨在手 ,實物如圖 ,真實價格 ,講價勿擾 ♂️。 於 www.carousell.com.hk -

#15.海茵莊園毗鄰康城主打迷你戶- 20211115 - 經濟 - 明報

項目示範單位已曝光,其中1房戶以2座18樓C8室為藍本,實用面積284方呎。連裝修示位走熱帶雨林設計,客廳牆身採用粉紅色璧畫,放置東南亞常見的藤椅及白色 ... 於 news.mingpao.com -

#16.藤椅- 搜尋結果- momo摩天商城

藤椅, 藤椅優惠熱銷! - momo摩天商城. 於 www.momomall.com.tw -

#17.貓抓板怎麼挑?貓抓板可以拯救你的傢俱嗎?

所以通常被抓的都會是有一定厚度能讓貓咪把指甲扎進去,又有一定粗糙度能讓貓咪磨去指甲外層的東西。皮製沙發就符合這個標準,一些藤椅、粗布座椅對貓咪來說也都還差強人意 ... 於 www.bosscat.com.tw -

#18.igrow 爱果乐实木儿童床男孩女孩公主婴儿床边床加宽拼接小床 ...

HBADA 黑白调HDNY077BMJ 人体工学电脑椅带脚托黑色 789元(需用券) ... 京东京造金阙白蜡木实木床1.5m 1999元 · 易素YISU)藤椅三件套藤椅原木色 685 ... 於 best.pconline.com.cn -

#19.曾是家戶必備家具...他好奇「藤椅為何消失?」 網提5點曝真相

近日,一名網友在網路論壇以「藤椅是如何退出家具市場主流的?」為題發文問卦,內容提及過去藤椅曾是家家必備的傳統家具,然而隨著居住型態改變, ... 於 news.ltn.com.tw -

#20.宿迁沭阳:藤编项目进村居助增收_中国江苏网

中国江苏网11月14日宿迁讯11月14日,宿迁市沭阳县钱集镇槽坊村村民在小区编织藤制座椅靠背。据了解,为了促进村民增收,近日,该村村干部与一家藤编 ... 於 jsnews.jschina.com.cn -

#21.藤椅藤沙發戶外家具山茶花家具

藤椅,藤沙發,戶外家具,戶外椅,峇里島家具,鄉村風家具,山茶花家具. 於 www.craft.com.tw -

#22.藤椅_百度百科

藤椅 是一种采用粗藤制成的椅子架体,主要是用藤皮藤芯藤条缠扎架作制成的各种椅子,有藤凳、藤圈椅、藤太师椅等。现代也有应用PE藤来制作藤椅,PE藤跟真藤相比, ... 於 baike.baidu.com -

#23.中籐籐具/籐家具(2021)

老闆經驗豐富,十四歲學籐家具,精通籐椅做法。店內多坪,樣式齊全,如籐籃、籐床、籐櫃、籐櫥、籐酒櫃、籐化妝台、籐組椅、籐製沙發組、籐餐桌椅。 於 www.findfurniturestores.com -

#24.【休閒椅系列】藤製 - 大漢家具

網路訂購諮詢專線: 02-22063500 | Email: [email protected]. 登入/註冊· 購物車查詢· 訂單查詢· 運費說明· 最新消息· 常見問題· tahan Logo · 關於大漢. 於 www.tahan.com.tw -

#25.全部商品 - LOGIS邏爵家具

... 室內穿鞋椅兩種尺寸. FFD1 田園戶外三段式休閒躺椅. TG-120 奧德120CM耐重工業風碳鋼收納櫃書櫃展示櫃. BABY實木餐椅折合餐椅用餐椅寶寶椅ASW3. 居家必備藤椅手工 ... 於 shop.logis.com.tw -

#26.我破坟而出,被向往直播了! 正文第282章小女孩找上门

叶玄从藤椅上站了起来,伸了个懒腰,接着缓缓的朝着厨房走去。 没想到就在这时,蘑菇屋的外面传来了小孩子的声音。 “怎么回事?哪里来的小孩子?怎么现在还有小孩子的 ... 於 www.ptwxz.com -

#27.特力屋

雙11特力屋自有品牌口罩淨水濾心工具Keter窗簾書櫃烤肉架護眼檯燈電腦椅鞋櫃書桌防水油漆日本IRIS99購物節開學. 最近搜尋紀錄. 瀏覽紀錄(0). 全部刪除. 於 www.trplus.com.tw -

#28.愿每一个女人,都有酒和远方_液体

试想一个恬静的女子,在自己的家里,脱掉高跟鞋,纤纤素手拿着透明的水晶高脚杯,在临海的阳台上,闲适地坐在藤椅中,慢慢地晃动着红红的液体,用红唇 ... 於 www.sohu.com -

#29.搶買屏東籐椅工廠貨 - 蘋果日報

搶買屏東籐椅工廠貨. 在家營造南洋度假風. 更新時間: 2003/09/29 05:00. 哇!感覺好像在峇里島度假ㄋㄟ!(設計對白)鯨魚型貴妃椅 市價7500元 工廠價5500元. 於 tw.appledaily.com -

#30.景甜张彬彬芭莎慈善夜牵手上台,还说悄悄话,《司藤》售后糖 ...

红毯之前,有网友指出景甜和张彬彬的活动宣传照是在同一地点拍摄的,不论是长椅还是背后的绿色植物都近乎一模一样。当然了,俩人本身就是参加同一活动, ... 於 www.sohu.com -

#31.一甲子的情感藤具老闆熱情堅守老店

走進賴先生的藤具店,裡面掛滿了,各種樣式、不同圖飾的藤具,這架椅背跟手把都折有花樣,藤皮曲線光澤細膩的復古藤椅 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#32.BUSKBO - 扶手椅, 籐製/Djupvik 白色| IKEA 線上購物

IKEA BUSKBO - 扶手椅, 籐製/Djupvik 白色兼具實用性及設計風格,而且屢創低價!想嘗試好看又划算的BUSKBO - 扶手椅, 籐製/Djupvik 白色,就來IKEA線上購物選購! 於 www.ikea.com.tw -

#33.第203章惊天大爆,世界毁灭日 - UU看书

大周历一万零十一年一月一日午夜。 凉亭上,姜明躺在藤椅上,微微晃着。 头顶漫天星斗起舞。 身子一顿,摇椅停下。 脑海中传来了久违的提示音。 “叮:恭喜宿主在初阳峰 ... 於 www.uukanshu.com -

#34.[問題] 請推薦MIT藤椅- 看板TWproducts

最近剛好逛到東峰藤業的網站http://www.rattan-rattan.com/ 不知道板上有人買過他們的東西嗎?品質如何? 另外也想請問是否有推薦的MIT藤椅謝謝! -- 於 www.ptt.cc -

#35.1.課桌椅系列- 立人家具設計工程有限公司

課桌椅系列 · 2.美語系列 · 3.可調式課桌椅 · 4.木製幼教系列 · 5.椅子系列 · 6.OA辦公桌椅設備 · 7.白/黑板系列 · 8.團班/小組討論桌 · 9.K書桌椅 · 10最新產品 · 11. 於 www.lijentw.com.tw -

#36.有靠背藤椅- 米詩蘭居家生活館|PChome商店街

更多有靠背藤椅精選商品,都在PChome商店街的【米詩蘭居家生活館】,全台最大、店家數最多的PChome商店街是您網購的最佳選擇!|PChome商店街. 於 www.pcstore.com.tw -

#37.藤椅Archives - 專業戶外休閒桌椅提供廠商,歡迎參觀挑選

索爾椅. 索爾編藤休閒椅PE環保藤庭院‧陽台‧花園‧戶外休閒編藤椅(含椅墊) · 特價 國民編藤椅 · U1011R. 鋁管藤編扶手椅/戶外休閒傢俱/咖啡桌椅/民宿/飯店/農園/營業用桌椅/PE ... 於 www.sunshining.com.tw -

#38.手艺藤椅_哔哩哔哩 - BiliBili

香山藤椅是一种古老的手艺,传说是蒯祥发明的。 於 www.bilibili.com -

#39.從手製藤椅中感受密密編織的心意,牢牢傳承的韌性 - 台灣高鐵 ...

賴騰芳說,目前藤椅的材料多使用印尼進口的藤料半成品,若是手工製作,加上釘製骨架、編織椅面等工序,一張藤椅大概要3個小時才能完成,一天最多只能做兩張椅子。 「一張藤 ... 於 tlife.thsrc.com.tw -

#40.戶外家具/ 藤椅/ 扶手椅線上優惠推薦- Costco好市多

Costco好市多提供藤編沙發,戶外沙發,躺椅,餐椅,野餐桌,鞦韆椅,長凳,遮陽傘,遮陽簾,組合涼亭,儲藏屋,園藝用品,室外收納箱,Sunbrella布料及樹脂仿藤材質. 於 www.costco.com.tw -

#41.【台灣自有工廠】Vanlife Taiwan 北歐折疊實木藤椅實木折疊椅 ...

一張實木藤編折疊椅一秒帶你進入北歐居家商合搭配任何居家風格北歐居家軟裝必入手3.8kg輕盈重量易搬運我(2瓶礦泉水重量) 折疊設計節省居家空間減壓設計久坐仍保舒適 ... 於 vanlife-tw.com -

#42.0021GR:KB 模型航空機クゥエート政府専用機

商品説明 · 木骨架为主的椅凳类 · | · 竹制、藤制等材料椅凳类 · | · 竹制椅凳类 · | · 藤椅凳类 · | ... 於 gabbybooks.com -

#43.藤椅- PChome線上購物

【南紡購物中心】 Brother兄弟牌《PE 藤椅+60cm庭院桌》(黑管一桌二椅組) ◎ 藤椅可疊放不佔空間。 ◎座椅包覆性佳,乘坐舒適。 ◎桌腳鐵管烤漆+桌面強化玻璃。 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#44.大海贼之生存进化_第一百零一章虚假和真实在线免费阅读 - 起点

所有人一起坐在一边大槐树阴影下的藤椅藤凳上,一边交换着食物一边唠着家长里短。 一个大大咧咧的女人手揉在小时的头上哈哈大笑,她叫艾迪万,手上握 ... 於 read.qidian.com -

#45.搭飛機的療癒系藤椅來自美濃唯一手編藤椅女工藝師黃細梅。

她很感謝稱為「藤椅媽媽」的老師傅,當初學藝是未收分毫地教會她養家絕活。 黃細梅手工藤椅. 走進倉庫,一張報廢椅子上堆疊藤椅椅背的弧型框架,都是以 ... 於 www.grandma.tw -

#46.湖湘广记|家乡的那些农具|黄牛|滚子 - 新浪

我时常因为此景联想起躺在藤椅上养精蓄锐的爷爷。这是爷爷与他的这位老伙计共同的生活特征。 犁和爷爷似乎都在等着什么。 犁现在肯定特别荣耀, ... 於 k.sina.com.cn -

#47.藤椅- 教育百科

以藤編製而成的椅子。 【例】藤椅輕巧,造型變化多,頗受一般家庭喜愛。用藤條編織成的椅子。如:「藤椅較皮沙發輕便,且造型多變化。」 於 pedia.cloud.edu.tw -

#48.3 Open Cubby Shelves/Removable Wicker Baskets Entryway ...

Organizer 收納長凳,3 個抽屜,3 個藤條籃和可拆卸的軟墊鞋凳,適用於入口、走廊、客廳(濃縮 ... Haotian FSR23-W,白色儲物長凳,3 個抽屜和軟墊座椅墊,走廊長凳鞋櫃鞋凳. 於 www.amazon.com -

#49.户外仿藤家具厂|藤编沙发|藤椅|遮阳伞|铸铝桌椅|藤椅厂家直销 ...

晏歌家具厂,15年来专注于户外家具的开发与设计,生产和销售,主要产品编藤家具批发定制(休闲藤椅、藤沙发、藤制品、藤编躺床躺椅),铸铝家具,塑木实木桌椅, ... 於 fsyange.cn -

#50.帕纳佳世按摩浴缸好用吗?帕纳佳世按摩浴缸怎么样

天然藤椅什么牌子的质量好?天... 藤椅是一种采用粗藤制成的椅子,是一种传统的工艺做成的,下面小 ... 於 zixun.paizi.com -

#51.听,这就是红色齐鲁| 焦裕禄的老藤椅 - 新华网山东频道

听,这就是红色齐鲁| 焦裕禄的老藤椅 ... 1964年春天,正当兰考人民同涝、沙、碱斗争胜利前进的时候,焦裕禄的肝病却越发重了。很多人都发现,无论开会、作 ... 於 sd.news.cn -

#52.比價查詢結果

桌椅陽臺庭院戶外仿藤藤椅茶幾腳踏別墅新年新貨三件套的比價結果,共375筆,價格$240到$1569 第1頁,共15頁。 . Biza 比價網找到更多[桌椅腳墊],[桌椅腳套],[桌椅出租], ... 於 www.biza.com.tw -

#53.IN愛: 家長和孩子溝通的橋樑 - Google 圖書結果

回過頭,看見若,躺在籐椅上,手裏拿著蒲扇,原來還在乘涼。走過去,站定了。看著她。當她睜開眼睛的時候,突然看到一個人影子杵在面前,嚇得從椅子上跳了起來。我撲哧一聲, ... 於 books.google.com.tw -

#54.百工技藝/從手製藤椅中感受密密編織的心意,牢牢傳承的韌性

賴騰芳說,目前藤椅的材料多使用印尼進口的藤料半成品,若是手工製作,加上釘製骨架、編織椅面等工序,一張藤椅大概要3個小時才能完成,一天最多只能做兩 ... 於 foritech-tlife.cloudapp.net -

#55.老人護腰藤椅的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

老人護腰藤椅價格推薦共355筆商品。還有老人藤椅高雄、老人椅子、人體藤椅。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#56.愛喝珍奶、當過貝斯手「Tom Dixon」的十個小故事

初版以柳條與藤莖編織,後與家具公司Cappellini推出烤漆金屬結構。這款經典椅也再次出現在他2021夏季上海旗艦店開幕前導影片中。片中他背著S Chair輕鬆 ... 於 www.vogue.com.tw -

#57.废物提炼厂设计展消费垃圾大有可为| 早报

福祥与本地纺织艺术家陈慧颖合作, 用回收布条和绳带修复破洞的藤椅。(林方伟摄). 左图:菲律宾的Ananas Anam用黄梨叶纤维制成的皮革替代品Pinatex ... 於 www.zaobao.com.sg -

#58.花博汇打造“花平台”小朱湾升级传统村落留住美丽乡愁让市民 ...

... 周波正坐在二楼露台的休闲椅上,桌前摆放着一壶才泡不久的桂花乌龙茶。 ... 游客坐在靠近窗台的藤椅上慢慢品一杯咖啡,享受着亲近自然的静谧。 於 news.cnhubei.com -

#59.知乎日报

旧金山机场博物馆中展出的1958 年的飞行座椅(距上面那把藤椅仅过了三十年). 从历史上看,座位舒适度与年代成反比:座椅前面的腿部空间越来越小。航空公司当年的解释 ... 於 daily.zhihu.com -

#60.籐の椅子 - アンティーク家具・アンティーク食器・雑貨の販売 ...

少しほつれあるためサービス品サイズ: W53×D55×H91(SH39) cm 三辺合計: 199 cm 主な材質: 籐 配送ランク: 220サイズ※こちらは梱包された状態での玄関渡. 於 www.blueparrot.jp -

#61.老人藤椅-價格比價與低價商品-2021年11月

老人藤椅價格比價與低價商品,提供教師藤椅老人藤椅、二手老人藤椅、老人籐椅在MOMO、蝦皮、PCHOME價格比價,找老人藤椅相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#62.心_ - Google 圖書結果

... 半躺在旧藤椅上,闭合双眼,右手微微漾着一把旧式蒲扇,藤椅一上一下地摇晃着,他的身子也随之有节奏地晃荡,时而还会听见藤椅发出的吱吱声。藤椅旁边,是一个约摸五六岁 ... 於 books.google.com.tw -

#63.哈罗闪婴儿柔护润肤乳200ml天然温和无刺激保湿滋润儿童宝宝

¥93宝宝推车竹藤折叠藤椅婴儿童小推车可坐可躺轻便竹编藤编夏季推车 · 奶嘴新生婴儿鸭嘴柔软硅胶吸管6个月宝宝5.0cm宽口径. ¥9.8奶嘴新生婴儿鸭嘴柔软硅胶吸管6个月 ... 於 tao.hvcis.com -

#64.加電費|室內設計也可慳電節能顏色、建材、家俬通通都有關!

鐵與藤製家俬夏季良品. 在椅桌選購方面,布藝家俬在夏季令人覺得悶熱,可考慮更換簡約設計工業風的鐵製家具 ... 於 www.hk01.com -

#65.工作藤椅 - 志和有限公司

多種類型椅墊(編織藤椅、竹籐椅、塑膠藤椅、多色椅墊)、. 多項高度選擇(0.8尺、1.0尺、1.2尺、1.5尺、1.6尺、1.7尺、1.8尺、2.0尺、2.2尺、2.3尺、2.5尺、3.0尺、3.3 ... 於 www.che-ho.com.tw -

#66.屏東--藤椅的家

可謂家家戶戶都有幾件藤製傢俱, 這也培養造就了許多手工藝純熟的藤製品編織師父。 據報導指出,35年前一名手工藤椅 ... 於 kokoye.pixnet.net -

#67.老人藤椅-新人首單立減十元-2021年11月|淘寶海外

去哪儿购买老人藤椅?当然来淘宝海外,淘宝当前有4928件老人藤椅相关的商品在售,其中按品牌划分,有REDBEST/紅卓4件、午憩寶19件、蜀木雅居13件、WickDynasty/編織 ... 於 world.taobao.com -

#68.1000元國旅券中獎不知道要去哪花?精選10家國旅券使用住宿 ...

這樣的想法,也吸引著不少旅人在時苑落腳。 廣告. 若說藤椅、木桌成為時苑裡濃烈的復古框景,簡約的燈具、織品與 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#69.咖啡。台北 韓系木質調咖啡廳勺日ZHUORI 結合生活選物打造 ...

店內主要是水泥地與米色牆面的設計,搭上木質與籐製的桌椅以及暖黃光則帶有溫馨感,店內空間交由設計師負責,與店家聊天的過程中還透露原本的設計師 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#70.冯骥才:书房花木深 - 太阳信息网

再摆上几把藤椅,竹几,小桌,两只木纹裸露的老柜子,各类艺术品随心所欲地放置其间。还有一些老东西,如古钟、傩面、钢剑以及拆除老城时从地上拣起的 ... 於 sunnews.site -

#71.關廟藤椅| 米詩蘭物流中心 - 樂天市場

歡迎來到人氣店家米詩蘭物流中心,想要選購您喜愛的關廟藤椅推薦商品,想要找到最新最優惠的關廟藤椅,都在網路人氣店家米詩蘭物流中心的關廟藤椅喔! 於 www.rakuten.com.tw -

#72.鑫霈公司進口各式傢俱如人造藤椅等系列產品

人造籐椅產品編號-26011 · 人造籐椅產品編號-26012 · 人造籐椅產品編號-26013. 於 www.ch3.com.tw -

#73.藤椅,藤製家具藤椅專家 - 台灣藤具

藤椅 是台灣藤具家具最專精的項目之一,各式藤椅無論是復古風格、現代風格又或是巴里島風都可以在台灣藤椅家具裡找到,藤椅家具等籐製品由於採用最為天然的質材製成, ... 於 www.taiwan-rattan.com -

#74.藤椅多少钱

苏宁易购藤椅专题频道,为您提供藤椅价格、藤椅最新报价、藤椅多少钱,藤椅参数等产品信息,了解更多藤椅导购信息,就上苏宁易购,正品行货,全国联保,货到付款. 於 search.suning.com -

#75.2021屏東四重溪溫泉季|絢麗燈海超浪漫!住宿湯屋推薦

位於四重溪溫泉區內的牡丹風情溫泉會館,從裝潢到風格都頗有「海島度假南國風」,像是藤椅、木質調家具、花朵圖騰,都讓人有種到峇里島度假的感覺呀~一進門就聞得到陣 ... 於 www.welcometw.com -

#76.正中形音義綜合大字典 - Google 圖書結果

... 詩)自以藤作成的國藤架藤杖藤椅又回「風寇調桂整月經引杯」(王勃·贈李十四詩) ... 蘭撓舉水文開競攜藤龍朵蓮來」(李絢·南鄉子詩)示第隸書隸書草系[形] (形蝶)甲文 ... 於 books.google.com.tw -

#77.UXU 藤椅

商品材質:天然真藤編織+ 金屬椅背+ 木框+ 天然真藤椅腳商品尺寸:長42 X 寬40 X 座高45 X 總高80 (CM) ※此商品為大型傢俱,運費另計,下單前請先連繫客服,謝謝您。 於 www.ininhome.com -

#78.藤椅 - 松果購物

眾多網友推薦的藤椅就在松果購物,除了實惠的價格,快速到貨、七天無條件鑑賞期服務, 藤椅買越多省越多! ... 藤椅休閑家用小藤椅子靠背椅成人老人室內陽台戶外桌椅. 於 www.pcone.com.tw -

#79.藤椅整修@ 曾國良的部落格 - 麵包砧板

... 好幾天心情跌落谷底,而那一天的心情特別好,因為上班前騎自行車運動時,在學校大型垃圾場又發現了之前曾檢過的夢幻仿北歐藤椅,而且是破一面椅背,丟一雙椅. 於 sunny199911.pixnet.net -

#80.张爱玲经典散文结尾,美进骨髓 - 全网搜

《天才梦》生活的艺术,有一部分我不是不能领略。我懂得怎么看“七月巧云”,听苏格兰兵吹bagpipe,享受微风中的藤椅,吃盐水花生,欣赏雨夜的霓虹灯, ... 於 sunnews.cc -

#81.怎麼看出藤椅的好壞和判別(優良技藝加上有良心的藤椅師傅是 ...

( 手工藤椅)藤製品 挑選購買時要特別注意的地方? 如何保養?推薦藤椅好壞怎麼選擇看出來~. ❤我很疑惑,為什麼老闆會覺得自己的椅子長這樣是可以送出去給網路訂購的人 ... 於 com3196.pixnet.net -

#82.藤帚椅殴妻. 家暴男被捕- 地方- 北砂| 星洲网Sin Chew Daily

警方在其住处起获嫌犯用来殴打妻子的藤条、木扫帚和2把塑料椅。 嫌犯已被拘留在马鲁帝警署拘留所,警方援引刑事法典324条文(蓄意伤人)及家庭暴力 ... 於 sarawak.sinchew.com.my -

#83.芭達雅吊籃藤椅(M)

仿藤PE材質的吊籃堅韌富有彈性,耐用度較傳統藤編高。支架鐵件表面有做防鏽處理,可以延長使用時間。適合在半開放式的陽台、庭院中使用。 於 www.lagoon-shop.com.tw -

#84.曾經家家有一張!「藤椅怎麼消失了?」網秒嫌1點內行曝真相

「藤椅」是許多人的童年回憶,夏天坐起來很涼爽,冬天加個椅墊也能坐得很舒服。就有網友在PTT的Gossiping板上發文,回想2、30年前,到南部鄉村住 ... 於 house.ettoday.net -

#85.藤椅凳購物比價- 2021年11月| FindPrice 價格網

藤椅 凳的商品價格,還有更多[特價]【藤立方】組合收納椅凳-綠色-DIY相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格網讓你快速找到最便宜的商品. 於 www.findprice.com.tw -

#86.漢典“藤椅”詞語的解釋

藤椅 詞語解釋. 解釋. ◎ 藤椅téngyǐ. [cane chair;rattan chair] 有藤座或藤 ... 於 www.zdic.net -

#87.3d北欧牛仔皮革吧椅模型

北欧牛仔皮革吧椅3d模型是属于学哟网模型素材网家具组合3d模型中的3d椅模型 ... 3d挂画模型 · 3d藤椅模型 · 3d烤箱模型 · 3d鹿头模型 · 3d餐边柜模型 ... 於 www.3dxy.com -

#88.藤椅- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦藤椅商品就在蝦皮購物!買藤椅立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#89.籐製沙發- 優惠推薦- 2021年11月 - 奇摩拍賣

Y7243262961368【藤椅-籐椅】-高級藤棍-藤條-籐條-籐棍直徑約10mm長60cm10支含運700元$600/ 售出9 件直購. 4. 【Beauty My Home】18-TS-人體工學加寬休閒藤. 於 tw.bid.yahoo.com -

#90.大發籐業廠,台南關廟藤椅,藤椅工廠,藤家具,藤沙發,藤製傢俱,藤 ...

星童貿易有限公司- 大發籐業廠成立於1987年,位於臺灣的籐業王國- 台南關廟,專營各式藤品,藤家具批發,零售.產品樣式齊全且堅持高品質的產品控管,獲得多項台灣產品新式樣 ... 於 www.tafarattan.com.tw -

#91.五邻社工探访日志㉕丨老庙里的“钉子户” - 绍兴网

“行过三里桃花渡,走过六里杏花村,七宝凉亭来穿过,九里桑园面前呈……” 去探访丁爷爷的时候,他正躺在老庙里的一把藤椅上,背对着我们,小收音机里 ... 於 www.shaoxing.com.cn -

#92.藤椅- 人氣推薦- 2021年11月 - 露天拍賣

共有131888個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和藤椅相關的商品. 於 www.ruten.com.tw