紅木家具工廠的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張尊禎,黃小靖,陳明輝,張淑卿寫的 職人魂‧創新路:15個工藝品牌的進化之道 和行人文化實驗室,王妃靚,陳泳翰,翁子恒的 成材的木,成器的人:台灣木職人的記憶與技藝都 可以從中找到所需的評價。

另外網站豐田紅木家具廠 桃園中壢實木家具訂製推薦 - 台灣商業霸也說明:紅木 是指高端、名貴家具用材的統稱。 ... 專營:黑檀木、紫檀木、花梨木、紅木、神桌各式傢俱、設計訂做、批發零售、工廠直營、自產自銷,備有1000坪展示中心。

這兩本書分別來自遠流 和行人所出版 。

國立高雄科技大學 文化創意產業系 楊雅玲所指導 陳青正的 木料循環設計與產業轉型 (2018),提出紅木家具工廠關鍵因素是什麼,來自於木製產業、木工藝、木料再生、循環經濟、循環設計。

而第二篇論文國立政治大學 科技管理與智慧財產研究所 溫肇東所指導 林映均的 傳統產業代工廠商轉型文化品牌之策略構面演進過程 (2018),提出因為有 傳產轉型、文化品牌、轉型路徑的重點而找出了 紅木家具工廠的解答。

最後網站[彰化鹿港]【大森紅木傢俱】逛逛家俱尋找意想不到的驚喜則補充:外公家的木椅出現了裂痕,上網找到了這家位在鹿港的【大森紅木傢俱】,送修之前先過來參觀和詢問一下 從門口看起來很工廠,其實裡面有超大的展示空間

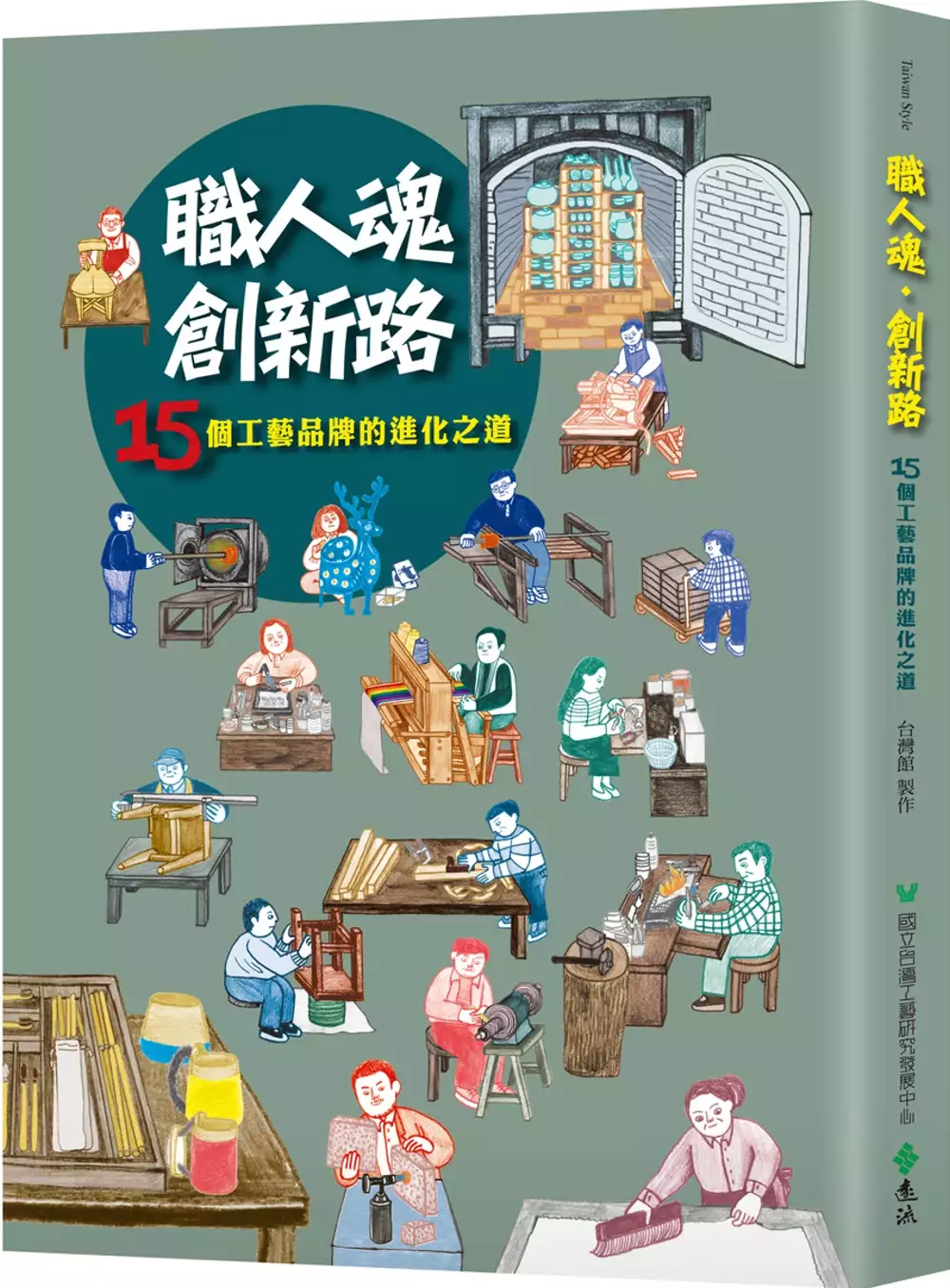

職人魂‧創新路:15個工藝品牌的進化之道

為了解決紅木家具工廠 的問題,作者張尊禎,黃小靖,陳明輝,張淑卿 這樣論述:

──職人工藝回應時代挑戰的創新手帖── #故事性 職人精神的傳揚,涵蓋十大工藝領域,十五個經典個案 #實用性 工藝知識與經營創新經驗的分享 #藝術性 十五組職人手繪,數百張動人影像 工藝職人的創新進化論 本書希望發掘臺灣在地工藝品牌傳承的動人故事與現代工藝價值。書中所選擇的十五個案例,不管是具有十餘年或達到上百年的發展歷史,其新世代經營者在時代颶風挑戰下,皆致力於創新活化的努力,開展出豐富多樣的現代工藝風貌。書中有職人魂的刻畫,強調對傳統工藝價值的守護與傳承;有應變與探索的軌跡,記錄了困境突圍與開創轉型的策略與過程。不僅能一窺工藝產業的轉變與環境的關係,作為有心

經營該工藝領域的有志者參考;對於喜歡工藝與設計的一般讀者來說,也是體會臺灣文化與生活美學的有趣讀本。 全書以動人的圖像頁面開場,結合清晰易讀之主文編排,各種活潑的知識主題Box設計,酌搭兼具生活感之作品照、具紀實性之步驟攝影,與表現各類型品牌工藝特色之手繪插圖,以整體清爽舒朗之版面構成,提供讀者「遊於藝」的美好閱讀感受。 書中涵蓋的工藝類項與案例: ▲藍染類__卓也藍染 ▲編織類__那都蘭工作室 ▲陶瓷類__安達窯、立晶窯、 ▲竹藝類__光遠燈籠、元泰竹藝社 ▲紙藝類__廣興紙寮 ▲木藝類__永興家具、德豐木業、意念工房 ▲金工類__天冠銀帽、谷同金

▲磚瓦類__三和瓦窯 ▲玻璃類__春池玻璃 ▲石藝類__父與子石雕藝術茶盤

木料循環設計與產業轉型

為了解決紅木家具工廠 的問題,作者陳青正 這樣論述:

自1990年代台灣全面禁伐天然林,並陸續限制伐木區、伐木面積、年度伐木採量後,導致取得原木材料的途徑增加困難,間接導致台灣木製產業出走至東南亞及中國大陸等國家,造成台灣木製產業從業人口及人才的流失。近年來隨著台灣「南進政策」的推動,早期台商於東南亞拓展的產業也面臨到轉型的課題。 研究者從事於木製產業十餘年,也見證了台灣木製產業的興衰,近年來有愈來愈多的研究者投入「台灣木製產業變遷」以及「東南亞台商木製傢俱產業轉型」主題的研究,激發起研究者的興趣。研究者透過台灣及越南木製廠的轉型個案,透過深度訪談的研究方法,以及研究者從事相關產業的觀察研究,探討以「木料再生」的環保策略以及「木工

藝」與「設計」的概念來賦予木頭新生命,研究者也參與了指導教授推動與執行的循環經濟計畫,促發了「木料循環設計」的構想-從木料角料再利用的角度,探討台灣木製產業的新型態轉型契機,並提出研究者自身的產業轉型經驗,引導木製加工廠從傳統製造業的思維轉型,再創產業的春天。 研究者提出「循環設計」可實際運用在木製產業中,對於高端木料的製作過程中所裁切的角料再利用,設計是提升產品附加價值的手段之一,將木工藝美感設計提升,將工藝設計走入生活化,而非走向高價藝術品小眾市場,在工藝生活化與工藝精緻化取得平衡是木製產業可以評估考量。

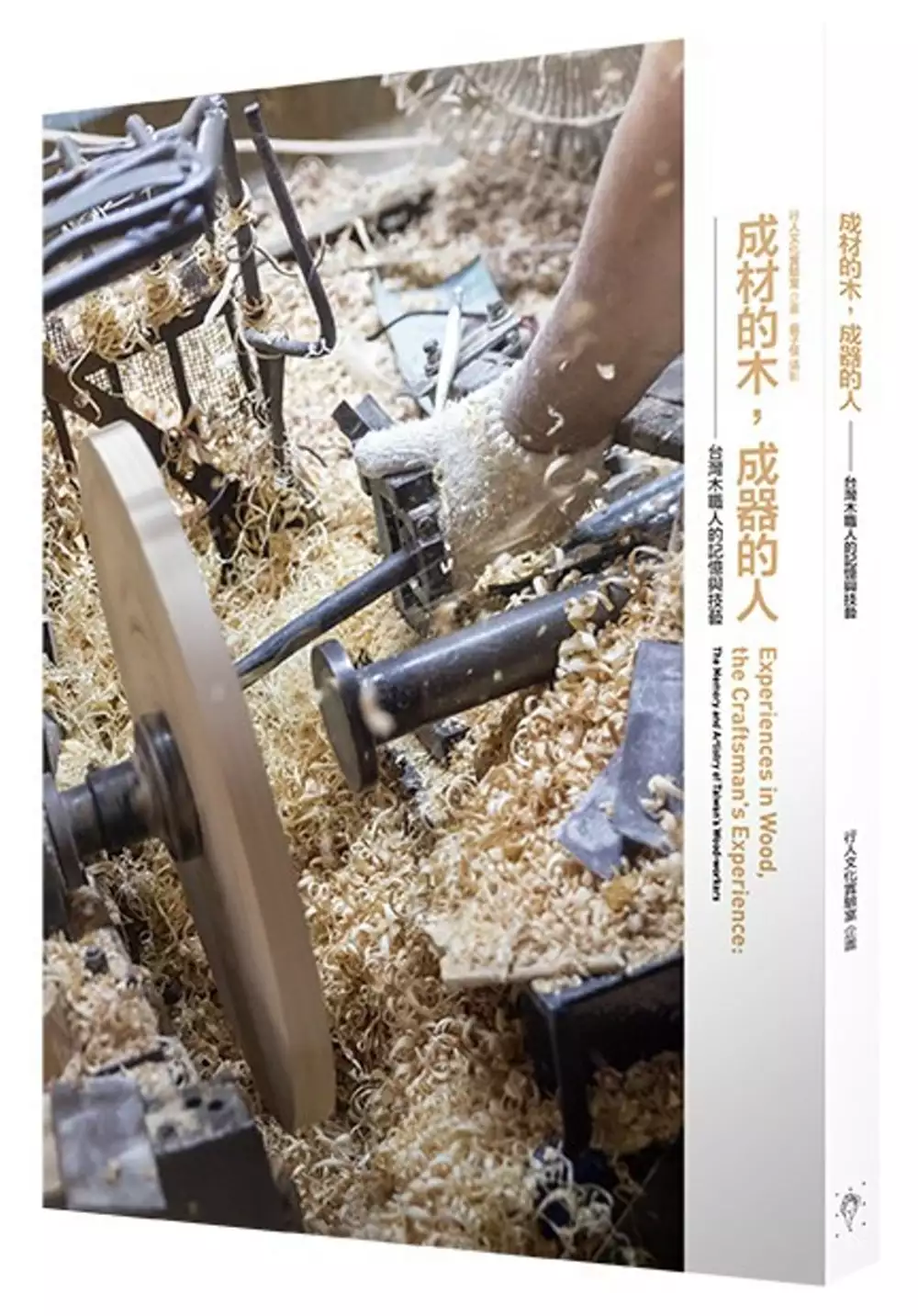

成材的木,成器的人:台灣木職人的記憶與技藝

為了解決紅木家具工廠 的問題,作者行人文化實驗室,王妃靚,陳泳翰,翁子恒 這樣論述:

「視覺型入門閱讀」系列再次出擊,以豐富、紀實的影像,深入產業現場。 職人的口述記憶,紀錄「傳統產業」最後一代的匠人與台灣的美好年代。 豆知識單元,帶你了解我們生活中木頭產品的價值。 新一代設計師如何與產業接軌,最務實的產業入門教戰守則! 認識最潮設計產品、訪問募資平台與室內設計當紅木器家具品牌的設計理念 北歐設計的簡約書櫃、日本的精雕漆器碗盤、美國壁爐邊的老奶奶搖椅…… 你可知道,這些東西過去都出自台灣的工廠? 如果要把家裡重新裝潢,家具器皿大翻新,你會用簡約新潮的IKEA、溫潤樸實的MUJI、還是家具街裡老派但經典的中國式紅木櫥櫃?而當你在家飾店裡

閒晃挑選時,是不是會一面想起爺爺奶奶家裡不起眼卻耐用的實木桌椅器具,卻一面為了清潔保養方便,選擇使用塑膠或鋼鐵,漸漸地家中少了一抹溫暖鮮活的褐色? 曾經,木頭材質的家具日用品和人們的生活密不可分;也曾經,現在人人心儀的歐美日木製品有許多都是從台灣出產。台灣過去是世界上一流的木業加工大國,大量的林木資源、傳承自中日的高超技術,還有加上世界前三的木工機械工業,構築出傲視全球的榮景。只可惜因為長期代工沒有發展品牌,再加上生活型態改變、產業外移、政策限制等等因素,漸漸地,訂單少了,產業中的人們也面臨逐漸高齡化卻找不到接班人的窘境,相關產業的發展也遇到了瓶頸。 為了讓木業再次重新活化,行人選

定榫卯、跳台(車床)、曲木等三種實木加工最主要的技法,讓讀者從與日常生活最緊密相連的「細木作」家用品裡,看見最精湛的匠師技法,和最富生命力的木質紋理,然後發現不只物品本身具有高度美感與實用價值,背後所保留的技藝和產業鏈也一樣值得注目。 透過幾位投入實木加工業一輩子時間和心力的老師傅的故事,還有精美溫潤的木材與廠房攝影照片,讀者將會看見職人的人生和用心,他們經歷過什麼樣的時代,學起了什麼樣的技術,遇見了什麼樣的產業和生活轉折,以及持續從業至今,他們對木材和加工業抱持的是什麼樣的眷戀……於是我們會發現,職人不須往國外遠求,就存在於鄉里之中低調存在的大小工廠。除了職人故事,本書中也記錄了廠房中

詳細的製作流程,讓好奇卻不得其門而入的讀者,可以「實地」了解自己手邊的器物是怎麼被製造出來的。而在回顧人物與產業歷史的縱深之後,本書也不忘展望未來,介紹結合了既有實木加工技法與創新設計的木頭產品,是如何和產業擦出火花。 隨著本書介紹的人,我們希望能帶領大家重溫木質的美感體驗,和再度開始使用木製品的熱情。

傳統產業代工廠商轉型文化品牌之策略構面演進過程

為了解決紅木家具工廠 的問題,作者林映均 這樣論述:

台灣的傳統產業中不少以代工起家的廠商,然在經營的過程中也面臨代工製造附加價值低、議價利不足的窘境,為了解決此情形廠商紛紛進行轉型,專注在附加價值高的活動,例如文化品牌的經營。然轉型之路漫漫,主要是由於經營的基本思維(mindset)的不同:傳遞價值的關鍵活動、資源與網絡皆不同。本研究從曾進行轉型的代工廠商的角度出發,利用個案研究法,並以吳思華(2000)策略三構面:「範疇、資源、網絡」為架構,使策略的型態能夠以不同的構面清楚地被勾勒,並呈現其中的互動關係,觀察靜態營運範疇的界定,動態的演進路徑。本研究發現經營多年的傳產廠商,在範疇、資源、與網絡三大構面中,以「資源基礎」為驅動轉型啟動的主要力

量,推進「垂直」範疇擴張。其基於既有資源企業啟動轉型後,會依照五個步驟進行轉型,分別依照「資源」擴大「範疇」、 「資源」延伸 「網絡」、 「新範疇」培養「網絡」、 「新範疇+新網絡」累績「新資源」、「新網絡」擴大「新範疇」的順序進行轉型。並發現網絡中的社會夥伴例如政府或學界,常握有企業沒有的資源,透過與適當的社會夥伴維持良好且緊密的網絡關係,較有機會在「水平」範疇擴張上獲得需要的資源。

紅木家具工廠的網路口碑排行榜

-

#1.此物件已下架! - 居家王

服務範圍◇台北市、新北市、桃園縣市、新竹縣市、苗栗縣市等。 ◇服務項目◇收購任何狀況良好的二手商品,例如客廳家具、臥室家具、大型家電、生活家電、廚房電器、 ... 於 home.housetube.tw -

#2.紅木家具工廠 - Ruralred

材質:紅木©益大臺灣檜木家具專業訂做:神桌佛桌佛像廟桌九龍椅仙佛椅實木傢具原木藝術品原木供應原木居家裝潢歡迎參觀600坪+1原木家具直營工廠(備有車位): 335 桃園市大 ... 於 www.ruralredoubt.me -

#3.豐田紅木家具廠 桃園中壢實木家具訂製推薦 - 台灣商業霸

紅木 是指高端、名貴家具用材的統稱。 ... 專營:黑檀木、紫檀木、花梨木、紅木、神桌各式傢俱、設計訂做、批發零售、工廠直營、自產自銷,備有1000坪展示中心。 於 bizbar.pixnet.net -

#4.[彰化鹿港]【大森紅木傢俱】逛逛家俱尋找意想不到的驚喜

外公家的木椅出現了裂痕,上網找到了這家位在鹿港的【大森紅木傢俱】,送修之前先過來參觀和詢問一下 從門口看起來很工廠,其實裡面有超大的展示空間 於 hanging.ja-anything.com -

#5.卓木王_红木家具十大品牌_红木品牌_骨干企业_东阳知名红木

浙江卓木王红木家俱有限公司是红木家具十大品牌和红木家具知名品牌,也是东阳木雕红木家具十大骨干企业之一,主要出品明清风格家具,有客厅家具、餐厅家具、书房家具、 ... 於 www.zmw1983.com -

#6.永興家具

永興家具創立於1958年,從製作、銷售實木家具到外銷美國與日本的家具業務,至近幾年,致力於家具結構、功能與造型的設計和開發以及文化創意產業的轉型,於是相繼成立 ... 於 www.yungshingfurniture.com.tw -

#7.偉城傢俱 展示中心全景-陳師傅實木紅木傢俱工廠 - 建築世界

偉城傢俱─展示中心全景,陳師傅實木紅木傢俱工廠,實木傢俱量身訂製設計,客製化紅木家具,客製化實木家具,花梨木家具,黑檀木家具,紫檀木家具,仿古傢俱,實木橢圓桌, ... 於 www.archpage.com.tw -

#8.台嘉紅木傢俱- 家具行

台嘉紅木傢俱. 家具行. 上午9:00 開始營業. 取得報價立即致電查詢路線WhatsApp傳送訊息給我們與我們聯絡訂位預約下單查看菜單. 網站的標題圖片 ... 於 furniture-store-4729.business.site -

#9.紅木家具工廠價清倉能買嗎?內行人總結4點,買紅木不上當

假紅木家具:這種假紅木太多了,很多人容易認錯,例如巴西花梨木、尼泊爾紫檀、非洲酸枝,南美酸枝,東非酸枝等等,特別是一些紅木工廠清倉特賣店,花大價錢買回來,那你真 ... 於 inf.news -

#10.今周刊- 60年木工廠變文創潮牌營收翻五倍

歷經九○年代台灣家具代工產業由盛轉衰的困境,永興家具的二代經營團隊,帶領老木工廠轉型,打造台灣碩果僅存的紅木家具品牌。現在他們還要重振台灣 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#11.偉城實木紅木傢俱工廠家具設備 - 888營建互聯網

廠商營業項目: 實木傢俱量身訂製設計、紅木家具、花梨木家具、黑檀木家具、紫檀木家具、仿古傢俱、實木橢圓桌、太師椅、實木玄關桌、實木供桌、實木 ... 於 www.888civil.com -

#12.嘉義傢俱工廠,嘉義傢具賣場,沙發傢俱修理,實木家具,柚木傢俱

通寶傢俱工廠嘉義區最大傢俱賣場,專業訂製傢俱工廠,柚木傢俱,沙發,床組,電視櫃,餐桌椅, ... 沙發、組椅、床組、電視櫃、餐桌椅、神檯、原木精品傢俱、現代傢俱、紅木, ... 於 www.tongbau.com.tw -

#13.Redwood | Newsroom - 關於紅木

紅木 集團營運主體新加坡Redwood Interior Pte Ltd 在2013年榮獲第四屆新加坡家具工業大獎- 室內裝潢金獎,更肯定了公司的競爭優勢和策略,卓越的品質和工藝技術的提升 ... 於 www.redwoodgroup.co -

#14.紅木傢具 - 益大台灣檜木家具

益大-原木工藝領域長達四十多年,有台灣檜木專業知識且具有檜木家具製造豐富經驗,原木藝術品鬼斧神工之美特色,原木家具工藝達人,工廠直營佛桌,佛像,神桌,廟桌,九龍椅, ... 於 www.yida-wood.com -

#15.有祥紅木家具|台灣製造高級紅木精品,客製化實木傢俱工廠

有祥紅木家具|台灣製造高級紅木精品,客製化實木傢俱工廠,台北紅木訂製桌椅位在台北北投,近年轉回客製化內銷市場,傳承古法巧匠手藝,提供國內政府單位、高級建案、 ... 於 shop1688.com.tw -

#16.红木家具制作工艺流程_海强红木

为什么好多人喜欢买红木家具?中国文化:红木家具是中国文化和历史的传承。她不仅仅是一件家具,供你使用;更是一件艺术品,供你欣赏;进而可能是一件收藏品, ... 於 www.haiqianghm.com -

#17.【新竹紅毛港傢俱】原木實木工廠|實木系統訂製工廠|工廠直 ...

實木系統訂製工廠|工廠直營|原木實木家具|現代北歐簡約可客製化. 於 www.hmg-furniture.com -

#18.高雄家具工廠批發伸縮衣櫥冬季紅木傢俱保養手則@ 高宜潔的 ...

環中路家具工廠直營床架建造住宅的業界,如果仍以「餐桌椅、沙發、客廳擺飾櫃」這3種組合,環中路家具工廠直營床架作為傢俱的販售方式,已經無法滿足當前 ... 於 kisk0dvtr6.pixnet.net -

#19.傳世代原木傢俱的推薦與評價,FACEBOOK、PTT、DCARD

傳世代紅木家具營業項目:紫檀、花梨、雞翅木中式仿古傢俱,佛桌,原木板,原木桌地址:高雄市大寮區鳳屏二路43號電話:07-6524663 手機:0937575482 831 高雄市大寮區 ... 於 house.mediatagtw.com -

#20.紅木企業有限公司– 有限公司與股份有限公司的優缺點 - Fisherie

裕豐傢俱企業有限公司創立於2005年,以安全、品質、誠信、創新、回饋為主軸將三十餘年的傢俱製作經驗投入至兒童傢俱生產、製造;每一產品以兒童安全為首要考量用心地設計、 ... 於 www.fisheriends.co -

#21.紐約最大年年紅紅木換季大特價送貨到府高質紅木傢俱應有盡有

年年紅紅木服務大紐約已近三十年的紅木傢俱的經營歷史,於皇后區大學點的大展場展售包括上百套紅木傢俱:氣派酒櫃、董事長桌、茶桌、旋轉餐桌椅組、隔 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#22.王義紅木家具堅持用手工雕刻製作大紅酸枝家具 - MP頭條

在現代化的現在,機械製作簡單速度,又省工省力,很多紅木家具工廠在局勢的發展下開始了機械化生產,一套紅木沙發3天做出來,一套雕花衣櫥5天做出來, ... 於 min.news -

#23.高雄紅木家具的價格推薦- 2022年1月| 比價比個夠BigGo

高雄-餐椅修理”椅墊換皮”訂製(仿古家具、太師椅、布沙發、紅木傢俱、柚木家具、 ... 【西美床業】花梨木1.5實木床廠家直銷1.8米單雙人現代簡約儲物臥室紅木家具床架 ... 於 biggo.com.tw -

#24.紅木家具廠商名錄,紅木家具建材採購

精緻生活原木傢具、室內裝修工程、組合辦公室到頂隔間、辦公傢具及高低隔屏、休閒護脊木椅、坐臥兩用木椅、可攜式多功能木桌椅床、家具製造、家具工廠、手工家具、高級家具 ... 於 www.asianmaterials.net -

#25.紅木傢俱工廠– 家具網 - Newrkur

本公司為專門生產檀木藝術傢俱神桌,聚寶盆,檀木家具,原木厚板藝術造型桌椅,藝品,歐洲木河流創作,油漆,翻新,託售,自備大型CNC木工雕刻機及雷射雕刻機,從設計到施工,自產自銷 ... 於 www.newrkur.co -

#26.彰化鹿港大森紅木傢俱神桌大批發紅木傢俱批發@ 波絲戴利 ...

紅木傢俱,紅木家具,神桌,實木傢俱,客廳組,沙發組,餐桌,原木傢俱,花梨木,電視櫃,黑檀,綠檀,紫檀,花梨,藝品,雞翅木,床組,辦公桌, ... 於 buzztest.pixnet.net -

#27.台中二手傢俱館便宜出清各式2手家具家電買賣 - 新浪部落

專業二手家具買賣,收購,傢俱,辦公傢俱,仿古傢俱,紅木傢俱,柚木傢俱,古董傢俱,家電,餐飲設備,美容美髮,倒店貨,庫存商品,全省2手家具回收,傢俱,沙發,電腦桌, ... 於 blog.sina.com.tw -

#28.台北信義家具工廠直營邊桌/ 花架冬季紅木傢俱保養手則 ...

台北家具行推薦-若拉家居Zora Living 最近在準備搬新家裝修事宜,在逛各大間家具品牌的時候常常會遇到款式太普通不適合我的室內設計風格, ... 於 a46jutt52393.pixnet.net -

#29.紅木傢俱工廠價清倉能買嗎?內行人總結4點,買紅木不上當

海南花梨木生長在海南,成材時間要幾百年甚至上千年,所以非常珍貴,現在已經不能砍伐了,算是無價之寶。 紅木傢俱工廠價清倉能買嗎 ... 於 www.gushiciku.cn -

#30.臥室傢俱-大茂紅木家具 - mit-製造網

台南市,北區-臥室傢俱-大茂紅木家具-紅木家具,台南紅木家具-北區臥室傢俱, ... 台南北區家具工廠,仿古家具,台南仿古家具,台南北區仿古家具,原木家具, ... 於 www.mit-machinery.com -

#31.仙游红木家具

福建仙游红木家具,福建仙游红木家具厂厂家直销,福建仙游红木家具知名品牌,福建仙游红木家具生产厂家专业生产红木家具工厂,古典家具,老挝大红酸枝家具,仙游仿古家具厂 ... 於 www.hjthm.com -

#32.大茂紅木傢俱

33 Followers, 0 Following, 57 Posts - See Instagram photos and videos from 大茂紅木傢俱(@dahmaw_furniture) 於 www.instagram.com -

#33.台北家具工廠直營沙發坐墊保養做得好,紅木傢俱也長壽

台北傢俱工廠床底座/床台建造住宅的業界,如果仍以「餐桌椅、沙發、客廳擺飾櫃」這3種組合,台北傢俱工廠床底座/床台作為傢俱的販售方式,已經無法滿足 ... 於 bnnm0rsmj0.pixnet.net -

#34.有祥木業有限公司- 紅木傢俱, 供桌, 櫃子, 酒櫃, 書櫃 - CENS.com

... 餐桌椅、客廳組、酒櫃、供桌、古董桌、電視櫃、各式鐘櫃、書桌等,種類繁多。有祥紅木傢俱細緻典雅,洋溢傳統台灣品味,最能締造室內溫馨氣氛! 於 www.cens.com -

#35.台北北投家具工廠直營床頭箱台北大同家具紅木傢俱保養技巧三 ...

台北家具行推薦-若拉家居Zora Living 最近在準備搬新家裝修事宜,在逛各大間家具品牌的時候常常會遇到款式太普通不適合我的室內設計風格, ... 於 d68vxcbw36916.pixnet.net -

#36.興協昌木業有限公司-,實木,紅木傢俱,訂製 - 台灣黃頁

本公司1968年成立前身為協昌木業,製作之傢俱初期以外銷日本為主。 web66後將版圖擴展至越南,製作產品除了銷往日本,亦製作花梨,紫檀沙發組椅等,開始台灣市場之 ... 於 www.web66.com.tw -

#37.紅木傢俱 - 雅瑪黃頁網

DECO BALI 柚木傢俱. ☆ 感謝大家的愛護與支持,Deco Bali台中逢甲時尚店(文心店)~全館全面優惠中、飾品另作八八折~ Open time:週一~ 週日AM10:00~21:00 ※歡迎新、舊 ... 於 www.yamab2b.com -

#38.佳東紅木傢俱大批發電話號碼02-8521-3597 - 新北市家具-零售

於新北市家具-零售的佳東紅木傢俱大批發電話號碼:02-8521-3597,地址:新北市新莊區五工路93號,分類:住屋居家、家具燈飾、家具-零售. 於 poi.zhupiter.com -

#39.大森 彰化鹿港原木家具、彰化神桌批發,最實惠的價格得到最 ...

鹿港大森紅木傢俱、神桌、原木桌板、藝品大批發從家裡的神桌到辦公用的辦公桌,睡覺用的床具組到一起用餐的餐桌椅,應有盡有!因為屬於彰化實木家具 ... 於 ieatcandy.tw -

#40.彰化鹿港大森紅木傢俱神桌大批發原木桌板原木傢俱彰化傢俱批發

鹿港大森傢俱憑著一股對好木材的熱血,延續傳統作工,和講究對木頭的品質要求,不斷創新、改變;為的不只是讓好的紅木能夠製造出對等價值的產品, ... 於 decomode.pixnet.net -

#41.台中二手家具買賣宏品二手家具大里2手家具拍賣家0979 ...

台中二手家具買賣宏品二手家具大里2手家具拍賣家0979-003999 租屋套房家具仿古家具紅木家具古董家具工廠庫存. $99,999.00. 於 www.04789.com.tw -

#42.台北松山家具行直營台北家具街家具工廠直營沙發椅紅木傢俱 ...

台北家具行推薦-若拉家居Zora Living 最近在準備搬新家裝修事宜,在逛各大間家具品牌的時候常常會遇到款式太普通不適合我的室內設計風格, ... 於 zf665kc868903.pixnet.net -

#43.廣達紅木家具行 - 台灣公司情報網

廣達紅木家具行,統一編號:78259898,公司所在地:新竹市北區南寮里東大路4段205號1樓,代表人姓名:洪榮源,OpenData(1) ... 登記工廠(0) 12. 分公司(0) 於 www.twfile.com -

#44.御香縹緲錄 - Google 圖書結果

可是這只指它的質和形而論,至於地位的大小,家具的多寡,那當然是差得太遠了!因為在這一間小小的臥室裡,除掉一張大床之外,--床是紅木做的,而太后這一輛四的本身的材料, ... 於 books.google.com.tw -

#46.第一次去红木家具工厂看什么?九典红木告诉你! - 腾讯家居

作为中国红木家具制造企业及行业公认的红木家具领军企业、红木文化传承企业,上海九典红木家具有限公司在浙江东阳拥有三大分厂、厂房占地面积8.9 万多 ... 於 m.jia360.com -

#47.客製柚木家具|經濟實惠|質感典雅|盡在迪上柚木家具工廠

家具工廠 直營/價格實惠!推薦迪上柚木家具工廠,高品質柚木家具,讓您親自體驗柚木家具魅力,真材實料柚木家具,天然油亮散發清香,柚木家具工廠首選-迪上柚木。 於 www.designteak.com.tw -

#48.台北萬華家具工廠直營簡易單人課桌椅台北文山家具工廠直營直 ...

台北家具行推薦-若拉家居Zora Living 最近在準備搬新家裝修事宜, ... 台北萬華家具工廠直營簡易單人課桌椅台北文山家具工廠直營直營紅木傢俱保養技巧 ... 於 t60dxjye83756.pixnet.net -

#49.竹北家具傢俱沙發床組床墊餐桌椅神桌原木系統家具勝宏家具-

目前專營:新竹家具批發、竹北家具批發零售、實木家具批發零售、柚木家具批發。 前身代工-專業紅木工廠、日本唯一指定. 於 www.shenghong-furniture.com.tw -

#50.【2021工廠價熱銷款】紅古坊紅木家具刺猬紫檀實木新中式 ...

【2021工廠價熱銷款】紅古坊紅木家具刺猬紫檀實木新中式書桌書法桌畫桌寫字臺電腦桌客廳書房辦公室桌. $44,420 - $170,450. 尚無評價. 0 已售出. 沒有適用的物流選項, ... 於 shopee.tw -

#51.紅木傢俱,產品資訊,批發資訊-永亮紅木傢俬廠,中國製造網

中式 紅木家具工廠 開工延期主要原因是什麼- 每日頭條 精品市場漸復甦,紅木-KY明年業績拚優今年精品店面裝潢業者紅木-KY(8426)2020年第3季營收1.98億元,年 ... 於 www.startery.co -

#52.紅木家具的保養 - 痞客邦

紅木家具 的保養http://hy-emall.com鴻運網路商城維基百科自由的百科全書頂新集團台南傢俱家具柚木鴻運傢俱真正俗傢俱家具鋁門窗玻璃門窗紗窗紗門維修!布沙發保養工廠訂 ... 於 cash6662.pixnet.net -

#53.全省收購花梨酸枝紫檀紅木家具[中國工廠.古董家具.租賃]

你在找的全省收購花梨酸枝紫檀紅木家具[中國工廠.古董家具.租賃]就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#54.十分钟告诉你红木家具的全部秘密

标准中规定:紫檀木类,花梨木类,黑酸枝木类,红酸枝木类,香枝木类,乌木类,条纹乌木类,鸡翅木类8类书种的木材为红木,这8类木材就是研究明清家具残片 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#55.紅木家具小知識

紅木家具 為何會龜裂? ☆木質特性所致. 只要是原木製成的家具,會有輕微的開裂現象是正常的,紅木 ... 於 sofahj.com -

#56.陳師傅實木紅木傢俱工廠

陳師傅實木紅木傢俱工廠- 實木傢俱量身訂製設計,客製化紅木家具,客製化實木家具,花梨木家具,黑檀木家具,紫檀木家具,仿古傢俱,實木橢圓桌,太師椅, 於 www.wecheng.com.tw -

#57.東陽紅木家具工廠 - 阿里巴巴商務搜索

東陽紅木家具非洲酸枝木財源滾滾沙發組合中式全實木客廳工廠批發 · 衢州歐揚貿易有限公司 1年. 回頭率: 9.5%. 浙江東陽市. 花梨木鼓凳實木小矮凳中式換鞋凳雞翅木古箏 ... 於 tw.1688.com -

#58.如何保養紅木家具

大統傢俱批發零售-岡山大統家具高雄沙發獨立筒床墊工廠推薦 ... 紅木家具與一般家具有所不同,它宜陰濕,忌干燥,故紅木家具特別不宜受到曝晒,切忌空調對著家具吹﹔ ... 於 tstartleo.pixnet.net -

#59.恆香居紅木傢俱工廠店- 淘寶海外

歡迎光臨恆香居紅木傢俱工廠店淘寶店鋪. ... 東陽紅木沙發組合實木傢俱非洲紅酸枝木印尼黑酸枝招財進寶沙發. ¥23800 19人付款 ... 於 world.taobao.com -

#60.台北萬華家具行推薦書桌台北萬華家具行推薦房間組越南紅木 ...

台北萬華家具行推薦書桌台北萬華家具行推薦房間組越南紅木傢俱該怎麼保養? ... 台北家具行沙發套,台北家具行沙發椅,台北家具行沙發工廠,台北家具 ... 於 blog.udn.com -

#61.红木家具-莆田仙游红木家具-福建红木十大品牌认准福建鲁艺 ...

鲁艺集团及福建省鲁艺家居有限公司主要以榫卯技术制作家具,仿古、古典红木家具常年销量全国领先,售后服务团队强大。主营:红木家具、莆田红木家具、仙游红木家具、 ... 於 www.luyihongmu.com -

#62.廠商詳細資料 - 燈飾家具匯流網

祥富紅木傢俱,工廠直營,展示場內備有各式各樣印尼柚木家具有義式"美式鄉村'儉約風,神桌、客廳椅組、餐桌組、房間組、歡迎蒞臨參觀選購。現場有專業人員為您服務。 於 www.home-diy.com.tw -

#63.「山寨」紅木家具直擊白木漆成紅色 - Tvbs新聞

很多人喜歡買紅木家具,也特別喜歡到大陸挑選價格昂貴的紅木家具,不過大陸媒體卻直擊,在福建的紅木家具工廠聚集地,很多業者居然將不是紅木的部分, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#64.豐田紅木家具廠-桃園市

豐田紅木家具廠位在桃園市中壢屈福達路一段上,堅持台灣生產、台灣製造專業的原木家具生產廠。專營:黑檀木、紫檀木、花梨木、紅木、神桌各式傢俱、設計訂 ... 於 www.soeasy.today -

#65.新順家具:真實的紅木家具工廠竟然是這樣?_木材_生產_紋理

木材是精品紅木家具的源頭,就像水,源頭不好,水質一定不會好,堆成山的木材從哪裡來也是我們關心的問題。首先看看選材. 於 chinahot.org -

#66.紅木家具工廠,內行門道「一絲不掛」給你看! - 每日頭條

紅木家具 是以手工製作為主的,而且製作工序非常繁瑣,需要的周期比較長。它從原木到成品需要很多道工序,按工藝流程分為:乾燥板材、木工工序、雕刻工序、 ... 於 kknews.cc -

#67.中国十大红木家具品牌

1 巧夺天工 山东巧夺天工家具有限公司,中国十大红木家具品牌,中国红木家具行业企业标准领跑者; 2 年年红 始创于1989年,中国驰名商标,浙江省著名商标,中国红木家具 ... 於 www.china10.org -

#68.紅木家具推薦熱門紅木家具精選網站及相關資訊

祥富紅木傢俱工廠直營,展示場內備有各式各樣、神桌、客廳椅組、餐桌組、房間組、歡迎蒞臨參觀選購。 現場有專業人員為您服務. 紅木家具,紅木家具產品,紅木家具生產 ... 於 jajue.pixnet.net -

#69.【家具行推薦】五股伍崧家具,工廠直營價格親民,沙發、床組

家住新北的朋友,只要想買家具, 第一個一定會想到五股! 位於五股民義路上的伍崧家具樣式齊全, 擁有自營工廠,因而價格顯得經濟實惠, ... 於 fresh438.pixnet.net -

#70.松室紅木傢俱製造 - 新北市家具商業同業公會

松室紅木傢俱專業、製造、批發、零售已累積近三十年的時間.在經營紅木家具業..秉持著對紅木家具、神桌、佛櫥各種稀有木材特性長時間了解。 於 tpc.hdiy.net -

#71.大台中家具商圈 家具名床

佳豐傢俱〈豐原家具名床. 所有次分類. 綠檀系列家具專區...30. 樹榴木系列專區...9. 黑檀木系列專區...10. 厚長板實木專區...7. 崖柏、木雕專區...24. 紅木家具 ... 於 furniture.shop2000.com.tw -

#72.員林家具工廠屏風/ 雙面櫃紅木傢俱日常保養有“門”道

台中家具展建造住宅的業界,如果仍以「餐桌椅、沙發、客廳擺飾櫃」這3種組合,台中家具展作為傢俱的販售方式,已經無法滿足當前的顧客了。 於 mmim5kssy1.pixnet.net -

#73.去哪能買到正宗的紅木傢俱,哪裡可以買到正宗的紅木傢俱?

1樓:廊下聽風. 看看這****tianchengxuan.con. 2樓:寧國陀高韻. 我推薦你去,好連天紅木傢俱,我前段時間剛好去看了,是長沙最大的紅木傢俱品牌, ... 於 www.stdans.com -

#74.有祥紅木家具行 - 台灣公司網

有祥紅木家具行,統編:48737325,地址:臺北市北投區洲美街184巷8號,負責人:林土,設立日期:096年01月30日,營業項目:家具、寢具、廚房器具、裝設品批發 ... 林土的相關工廠 ... 於 www.twincn.com -

#75.祥富紅木傢俱 - iHomeDIY 企業部落格

祥富紅木傢俱,工廠直營,展示場內備有各式各樣、神桌、客廳椅組、餐桌組、房間組、歡迎蒞臨參觀選購。 ▽ 廠商產品與服務. 501 ... 於 www.ihomediy.com.tw -

#76.大溪木工廠新二代童偉哲:傳統木藝也可以很時尚 - 民報

以前,這裡是生產神桌、紅木家具的傳統木工廠,現在,是童偉哲的時尚木作生產基地。 大溪曾舉辦過一場花彩節,花海中一座夢幻的白色翅膀看板,成為年輕 ... 於 www.peoplenews.tw -

#77.淘金購- 大森紅木傢俱神桌大批發 - 購物、優惠、福利

大森紅木傢俱神桌大批發. 地址:彰化縣彰化市彰鹿路182號1樓. 聯絡電話:04-752-2707. 電子信箱:[email protected]. 員工人數:人. 營業時間: 於 www.zhifu.com.tw -

#78.豐田紅木家具廠-桃園市> - 店家日報

豐田紅木家具廠-中壢原木家具/中壢實木家具/中壢紅木家具/中壢花梨木家具/中壢黑檀木家具/中壢紫檀木家具/中壢仿古傢俱/中壢家具訂製/中壢舊家具維修. 於 www.buzzdaily.tw -

#79.紅木家具工廠都說底價,如何識別是否是底價,避免上當吃虧

你比如說裡面木材的名字你都說錯啊。 像有些客人嗎,他說你家有沒有? 那個庫葉紫檀呢? 於 ppfocus.com -

#80.會員廠商名錄/ Members - 台灣區家具工業同業公會

新豐傢俱有限公司. SUNFORCE FURNITURE CO., LTD. 廣東省惠州市惠陽區秋長鎮西湖村秋寶路. +86-752 ... 於 www.tfma.org.tw -

#81.締寶紅木神桌家具(全省批發,零售) 締寶紅木家具神桌木材

締寶紅木神桌家具(全省批發,零售) 締寶紅木家具神桌木材:黑紫檀、東北榆木、瑞士櫸木、巴拉圭綠檀、印尼黑檀、印尼黑酸枝、非洲柚木、非洲花梨、緬甸花梨、樟木、公媽 ... 於 www.mit101.com.tw -

#82.大茂紅木家具-紅木家具,台南紅木家具

臥室傢俱,戶外傢俱,材質傢俱,辦公傢俱,客廳傢俱,台南市臥室傢俱,台南市戶外傢俱,台南市材質傢俱,台南市辦公傢俱,台南市客廳傢俱,,北區臥室傢俱,北區戶外傢俱, ... 於 www.062821377.com.tw -

#83.紅木沙發 - 名宇唐木傢俱有限公司-神桌工廠

紅木 沙發 · 黑檀木戰國型客廳椅組十件式09 · 客廳椅組 · 黑檀木戰國型客廳椅組十件式09. 於 www.dsmingyu.com.tw -

#84.浙江高檔的紅木家具哪家好,全實木家具工廠 - 必威体育手机版

浙江高檔的紅木家具哪家好[jnfzlnp5dw]全實木家具工廠a.入口避開走廊,設正在細菌查驗操縱室內;漢閔實驗室家具從事各種鋼製實驗室家具生產有多年的 ... 於 www.oralis-tek.com -

#85.台北大同家具工廠直營簡易辦公桌台北松山家具行L型沙發紅木 ...

台北家具行推薦-若拉家居Zora Living 最近在準備搬新家裝修事宜,在逛各大間家具品牌的時候常常會遇到款式太普通不適合我的室內設計風格, ... 於 zf662c6c38451.pixnet.net -

#86.屏東萬丹- 崙頂傳統原木家具行 - 中華時報chinatime

崙頂傳統木業社最有台灣味的古早味傢俱!專業實木原木茶几、桌椅、板凳製造,延續台灣老師傅老工藝,保留傳統接榫工法,並非一般圓榫設計, ... 於 www.chtime.com.tw -

#87.產品列表| 有祥木業有限公司- 紅木傢俱, 供桌, 櫃子, 酒櫃, 書櫃

紅木 傢俱, 供桌, 櫃子, 酒櫃, 書櫃, 櫥櫃, 餐桌椅, 大鐘, 餐車, 麻將桌, 化粧台, 辦公桌椅, 床頭櫃, 床, 木製沙發, 電視櫃, 屏風, 鏡子, 紅木/黑檀佛櫥, 紅木隔間櫃, ... 於 www.yeoushyang.com -

#88.陳師傅實木紅木傢俱工廠 - 建築世界

陳師傅實木紅木傢俱工廠,實木傢俱量身訂製設計,客製化紅木家具,客製化實木家具,花梨木家具,黑檀木家具,紫檀木家具,仿古傢俱,實木橢圓桌,太師椅,實木玄關桌. 於 www.arch-world.com.tw -

#89.鹿港大森紅木傢俱、神桌、原木桌板、藝品大批發 - Facebook

鹿港大森紅木傢俱、神桌、原木桌板、藝品大批發, 彰化市. 65234 likes · 236 talking about this · 96 were here. 大森紅木傢俱專營花梨,綠檀,黑檀,紫檀實木傢俱, ... 於 www.facebook.com -

#90.台北內湖家具工廠直營雙人房間組合推薦:: 痞客邦::

台北中山高端義式家具品牌評比台北北歐風椅子品牌推薦Molteni & C高檔家具品牌 ... 台北松山紅木家具最好品牌評比 內湖國內北歐丹麥家具品牌評比 台北信義民宿歐洲家具 ... 於 zf66ytwn89393.pixnet.net -

#91.2021紅木家具工廠的無奈 - ZH中文网

第二點就是由于近六年來整個紅木家具行業未能進行一個回暖,紅木家具行業又是以紅木原材料爲主要成本,企業工廠壓力很大,一旦第一點的銷售端出現問題,那 ... 於 www.zhdate.com