維管束形成層英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 田中央作品集 Fieldoffice Incomplete Works, 1994- 和田中央工作群,黃聲遠的 田中央作品集 Fieldoffice Incomplete Works, 1994-(限量黃聲遠簽名海報版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站維管束內形成層 - 海词词典也說明:海詞詞典,最權威的學習詞典,專業出版維管束內形成層的英文,維管束內形成層翻譯,維管束內形成層英語怎麼說等詳細講解。海詞詞典:學習變容易,記憶很深刻。

這兩本書分別來自大塊文化 和大塊文化所出版 。

世新大學 觀光學研究所(含碩專班) 簡博秀所指導 羅國瑛的 從淡蘭古道出發-讓文化觀光走入國際世界 (2021),提出維管束形成層英文關鍵因素是什麼,來自於古道、文化觀光、世界遺產、淡蘭古道、楊廷理、長距離步道旅行。

而第二篇論文國立中正大學 法律學系碩士在職專班 王正嘉所指導 潘韋丞的 沒收制度之應然與實然 (2021),提出因為有 沒收、違禁物、犯罪物、犯罪所得、總額原則、沒收效力、追徵、共同沒收、第三人沒收、發還條款的重點而找出了 維管束形成層英文的解答。

最後網站單子葉植物維管束 - Salrod則補充:單子葉植物如玉米、水稻等根莖內的維管束不具有形成層,故其根、莖無法逐年增粗。 五、知識延伸樹木怕剝皮的理由: 樹木的樹皮包括有表皮、皮層及韌皮部等部分,因此若 ...

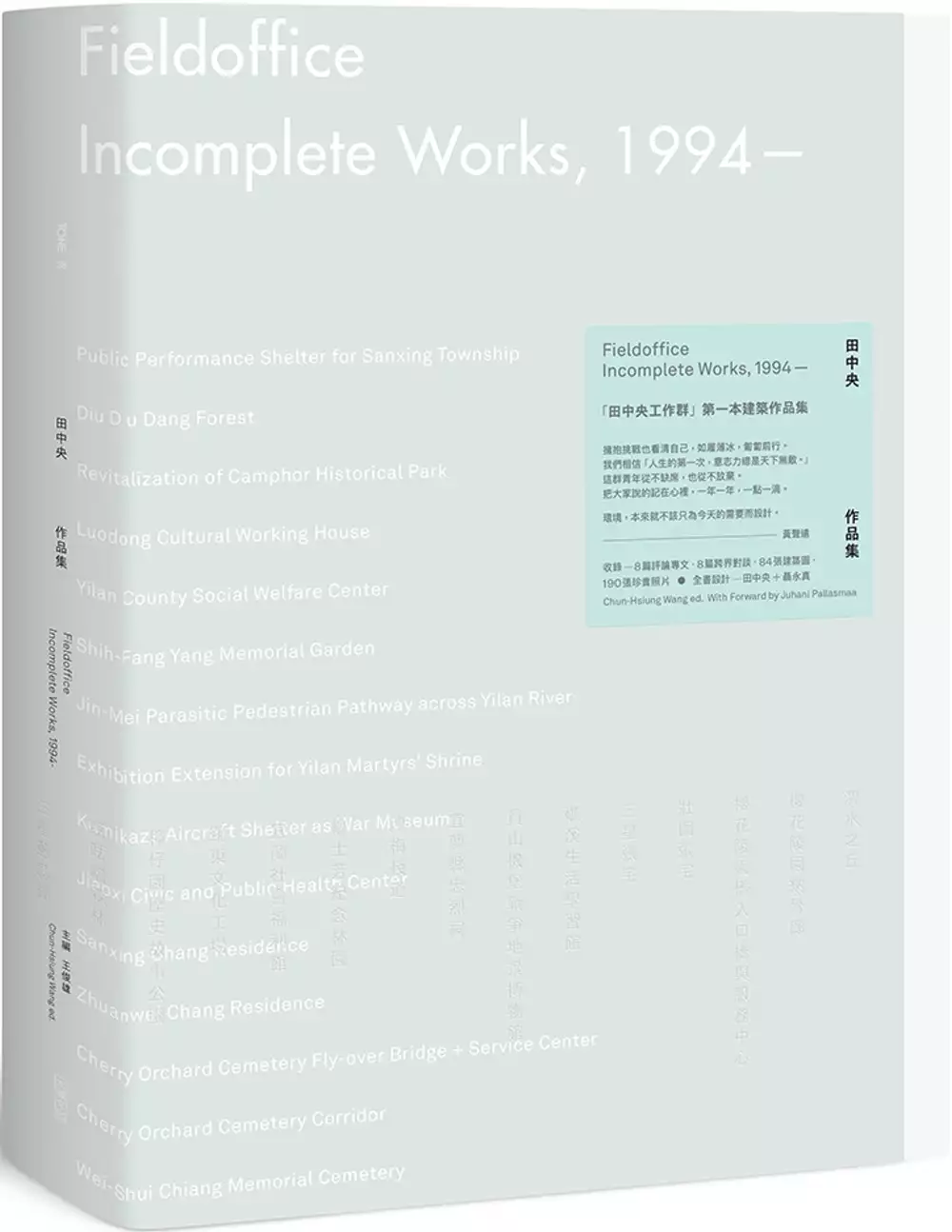

田中央作品集 Fieldoffice Incomplete Works, 1994-

為了解決維管束形成層英文 的問題,作者 這樣論述:

★台灣建築界傳奇異數、揚名國際的宜蘭「田中央聯合建築師事務所」第一本建築作品集。 ★羅東文化工場、櫻花陵園、????????噹森林、幾米廣場、三星張宅⋯⋯背後的建築靈魂。 ★實踐大學建築設計學系主任王俊雄主編,田中央x聶永真全書設計,特殊裝幀。 ★書中收錄:8篇評論專文,8篇跨界對談,84張建築圖,190張珍貴照片。 台灣建築界傳奇異數——「田中央事務所」第一本建築作品集 「擁抱挑戰也看清自己,如履薄冰,匍匐前行。 我們相信『人生的第一次,意志力總是天下無敵。』 這群青年只是從不缺席,從不放棄。 把大家說的記在心裡,一年一年,一點一滴

。 環境,本來就不該只為今天的需要而設計。」 ——黃聲遠 田中央工作群,台灣最容易被誤解的一家建築師事務所,至少是空前的一種建築師事務所。這群建築師選擇長期定在宜蘭過活與工作,同時是居民與專業者,二十多年來蔓生而出一大片開放的、從小步道至大橋樑的公共建築群,為未來的空間契機提供更多想像。而從最初一人——建築師黃聲遠開始,田中央也早已發展為一大群體——由百位以上歷代夥伴組成,持續在生活裡、在台灣各地,以建築為主要溝通語言,探索真實的本質。 田中央夥伴在工作之外不間斷地至台灣與國際間各大建築系所教學、演講,這些年也經常受邀至海外辦展。然田中央本著善意與順其自然的工作與生活模式,

多年來成了某一群年輕建築世代的優先選擇,更可謂潛移默化。 多年來,國內外一直期待田中央建築作品集的整理出版,耗時十一年後,本書終於問世。書中將田中央歷年來的作品分為五大團塊:大棚子、第一維管束、環境、住宅、櫻花陵園,以「概念」而非編年的方式統整整理田中央工作群自一九九四年以降的建築代表作。 「大棚子」中包括了現在去宜蘭觀光必訪的????????噹森林和羅東文化工場,「第一維管束」則有宜蘭縣社福館、楊士芳紀念林園、津梅棧道等,「環境」裡有宜蘭縣忠烈祠和員山機堡,「住宅」則包含了原為私宅、目前則為宜蘭熱門民宿的三星張宅和壯圍張宅。最後的「櫻花陵園」和「渭水之丘」,不同於台灣傳統公家墓園

的簡練設計,融入地景的特殊線條,近年則意外成為IG打卡聖地。 本書由知名設計師聶永真擔任封面設計和全書設計顧問,書中特邀芬蘭建築師與學者尤哈尼・帕拉斯瑪撰寫前言,本書主編王俊雄教授撰寫導讀。每一個團塊的後面,都邀請國內不同建築學者們撰寫「Key Idea」,將田中央建築的建築概念抽出探討。此外,還收錄多篇由主編王俊雄教授和黃聲遠的對談,書末並收錄一篇王俊雄、詹偉雄、黃威融和黃聲遠的珍貴深度對談。 本書特別建議和《在田中央》一書一起閱讀。這本《田中央作品集》是建築硬體面的介紹,而2017年出版的《在田中央》則完整呈現了「田中央建築事務所」的軟體面——「人」的故事,讓讀者看見這群特別的

建築師們以及發想、設計、建造過程。透過這兩本書,便能看到充滿台灣味的完整田中央工作群及其獨特秀異的作品,以及總謙虛而喜愛隱身幕後台下的黃聲遠。 英文書名為「Fieldoffice Incomplete Works, 1994-」,呼應了黃聲遠的這段話—— 「把這裡當作家園,能做什麼就做什麼,暫時做不到的就放在心裡等待,能做也要故意留下一些空白。」 【特殊裝幀設計】 書衣:正面——五色印刷,上防刮霧膜,書名+英文字燙白,中文字鋅版壓凹;背面——Pantone特色灰印照片 內頁:五色印刷+水性消光,第一台和最後一台用紙不同,局部裁切、壓凹 裝訂:裸背穿線膠裝,穿線顏色

近內頁PANTONE特色灰,穿線裸背區域印刷特色灰+白色小字 建築專家推薦 「黃聲遠的作品都位於他故鄉的『身體』內,他持續地替這個身體診斷有問題的部分、並一一提出建築的治療方法,來治癒那些因為漫不經心的生活,並且由時間累積而浮現出來的傷口。除了實體的城市環境外,黃聲遠的建築也有助於治癒集體的記憶,以及療癒那些無人認得的小市民所擁有的想像和身分。」——尤哈尼・帕拉斯瑪(芬蘭建築師與學者) 「在黃聲遠的建築製作中,製作的過程是一面鏡子,讓我們看清楚自己是誰?而非僅是完成令人稱羨的作品。透過猶如匠人般的建築師角色,田中央想探討的是,身為一位跟常人並無二異的建築師,能為環境和公眾做些什麼

?長久以來,他們堅持於此⋯⋯期盼自己的匠藝,能為自己能觸及到的人帶來和平與自由,並以此來反照自身的生命經驗。」——王俊雄(實踐大學建築設計學系主任,本書主編) 「對建築我有一個自己的認識體系,可是黃聲遠的建築對我的體系來講有些小小的撞擊,以及陌生的衝突,譬如田中央的建築看起來跟我嘗試建構的理解是不太一樣的,可是實際進到建築物裡面又會覺得很新奇、奇特,感覺到那種小市民的本性。」——詹偉雄(文化評論者) 「從宜蘭縣社福館到楊士芳林園、又從社福館拉出步行橋到宜蘭河邊眺望塔,形成一人文地形學的『廟─林園─城牆─社區─大樓─橋─亭─塔─河』構築複合鏈,從舊城與河流的母體基因演化出新布局,根莖

繁茂地固結住宜蘭老城區西北角,銜接起宜蘭城的歷史、社會與自然向度。田中央團隊以十年左右功夫,分成幾階段,以脈絡式思維介入,挖出這區的傳統積層,這裡痙攣一下、那裡敲開一角;那段做起鋪面、這段延伸搭橋,讓整個地區以新世代的能量活絡過來。」——羅時瑋(建築學者) 「田中央工作群與黃聲遠兼顧形式自主但也尊重脈絡傳承的設計模式,發展出一種與『後殖民知識分子』類似的『跨界讀寫能力』——面對現實,但也跟現實拉開一個距離,相對自主地進行理解;因此創造出一個可以遊走其間以進行批判的操作空間。」——郭文亮(建築學者) 「黃聲遠的每件作品,都可以看見由宜蘭的地理、歷史與人文汲取的養分,也可以看到他對宜

蘭每個地方特別的回應。這些與大地對話的作品上,可以看見他在建築手法與構築系統上,主要是以鋼鐵和鋼筋混凝土兩種結構材料,對應到宜蘭的地景、地貌,與風土氣候、人文環境的建築表現。」——黃俊銘(建築學者) 「黃聲遠最具代表性作品之一,宜蘭縣社會福利館- 西堤屋橋- 津梅棧道- 鄂王社區光大巷⋯⋯其實這系列作品,真正值得玩味的,應該是黃聲遠越過了以單一建築作為思考主體的思維,以建築為『工具』,透過不同時期計畫所逐步鋪陳的空間,佈陣般將社區真實但散漫不明的生活紋脈召喚出來。我想,諾伯舒茲(Christian Norberg-Schulz)說得很玄的『場所精神』(Genius Loci)或許就是這種

感覺吧!」——王增榮(建築學者)

從淡蘭古道出發-讓文化觀光走入國際世界

為了解決維管束形成層英文 的問題,作者羅國瑛 這樣論述:

雪山隧道,拉近臺北盆地與蘭陽平原之間的空間與時間距離。常言道,路是人走出來的,回顧過往沒有公路的年代,原住民與來自閩粵兩省漢移民往來臺北盆地與蘭陽平原之間,乃是以雙腳在雪山山脈北段山林裡走出一條條的山徑形成淡蘭古道。「文化」乃是人類在生活過程中,經過日積月累所創造出來的事物、經驗與傳承。文化觀光,為九十年代以降國際旅遊市場的趨勢。觀光旅遊事業的永續發展,如何引發旅客的「重遊意願」為關鍵要素。走馬看花的旅遊方式與旅遊行程,內容貧乏的觀光資源與觀光景點,缺乏「旅遊吸引力」,甚至因為「旅游形象」不佳,導致旅客的「旅遊滿意度」得不到高度評價。文化觀光,可以提供具有深度的旅遊方式與旅遊行程。為了保護世

界各地珍貴的文化遺產、自然遺產免於遭受天然災害影響或是人為的破壞,聯合國教科文組織,推動將世界各國及各地區擁有傑出普世價值的文化或自然資產,登錄於世界遺產名單,藉由國際間的合作達到保護世界遺產的目的。做為文化資產以及觀光資源,古道是前人留給後人的文化遺產。淡蘭古道,曾經有凱達格蘭族與噶瑪蘭族的足跡。清嘉慶17年(1812),蛤仔難納入大清帝國版圖,設置噶瑪蘭廳隸屬臺灣府,楊廷理,做為關鍵人物之一,三度進出臺灣,多次出任臺灣知府(含署理),五次入蘭,擘劃開蘭事宜,以重要推手相稱當屬實至名歸。淡蘭古道蘊含豐富的歷史性、文化性以及自然生態的多樣性,結合國際間「長距離步道旅行」的風潮,藉由推廣淡蘭古道

引發旅客個人的「旅遊動機」以及觸動旅客個人的「旅遊意向」,帶動我國臺灣地區不同類型文化觀光資源建構的「旅游形象」和「旅遊吸引力」,成為國際旅遊市場境外遊客來臺旅遊的目標。

田中央作品集 Fieldoffice Incomplete Works, 1994-(限量黃聲遠簽名海報版)

為了解決維管束形成層英文 的問題,作者田中央工作群,黃聲遠 這樣論述:

★台灣建築界傳奇異數、揚名國際的宜蘭「田中央聯合建築師事務所」第一本建築作品集。 ★羅東文化工場、櫻花陵園、????????噹森林、幾米廣場、三星張宅⋯⋯背後的建築靈魂。 ★實踐大學建築設計學系主任王俊雄主編,田中央x聶永真全書設計,特殊裝幀。 ★書中收錄:8篇評論專文,8篇跨界對談,84張建築圖,190張珍貴照片。 ★【超限量】黃聲遠簽名、田中央A2紀念海報(田中央X聶永真設計)。 台灣建築界傳奇異數——「田中央事務所」第一本建築作品集 「擁抱挑戰也看清自己,如履薄冰,匍匐前行。 我們相信『人生的第一次,意志力總是天下無敵。』 這群青年只是從不缺席

,從不放棄。 把大家說的記在心裡,一年一年,一點一滴。 環境,本來就不該只為今天的需要而設計。」 ——黃聲遠 田中央工作群,台灣最容易被誤解的一家建築師事務所,至少是空前的一種建築師事務所。這群建築師選擇長期定在宜蘭過活與工作,同時是居民與專業者,二十多年來蔓生而出一大片開放的、從小步道至大橋樑的公共建築群,為未來的空間契機提供更多想像。而從最初一人——建築師黃聲遠開始,田中央也早已發展為一大群體——由百位以上歷代夥伴組成,持續在生活裡、在台灣各地,以建築為主要溝通語言,探索真實的本質。 田中央夥伴在工作之外不間斷地至台灣與國際間各大建築系所教學、演講,這些年也經常受邀

至海外辦展。然田中央本著善意與順其自然的工作與生活模式,多年來成了某一群年輕建築世代的優先選擇,更可謂潛移默化。 多年來,國內外一直期待田中央建築作品集的整理出版,耗時十一年後,本書終於問世。書中將田中央歷年來的作品分為五大團塊:大棚子、第一維管束、環境、住宅、櫻花陵園,以「概念」而非編年的方式統整整理田中央工作群自一九九四年以降的建築代表作。 「大棚子」中包括了現在去宜蘭觀光必訪的????????噹森林和羅東文化工場,「第一維管束」則有宜蘭縣社福館、楊士芳紀念林園、津梅棧道等,「環境」裡有宜蘭縣忠烈祠和員山機堡,「住宅」則包含了原為私宅、目前則為宜蘭熱門民宿的三星張宅和壯圍張宅。

最後的「櫻花陵園」和「渭水之丘」,不同於台灣傳統公家墓園的簡練設計,融入地景的特殊線條,近年則意外成為IG打卡聖地。 本書由知名設計師聶永真擔任封面設計和全書設計顧問,書中特邀芬蘭建築師與學者尤哈尼・帕拉斯瑪撰寫前言,本書主編王俊雄教授撰寫導讀。每一個團塊的後面,都邀請國內不同建築學者們撰寫「Key Idea」,將田中央建築的建築概念抽出探討。此外,還收錄多篇由主編王俊雄教授和黃聲遠的對談,書末並收錄一篇王俊雄、詹偉雄、黃威融和黃聲遠的珍貴深度對談。 本書特別建議和《在田中央》一書一起閱讀。這本《田中央作品集》是建築硬體面的介紹,而2017年出版的《在田中央》則完整呈現了「田中央建

築事務所」的軟體面——「人」的故事,讓讀者看見這群特別的建築師們以及發想、設計、建造過程。透過這兩本書,便能看到充滿台灣味的完整田中央工作群及其獨特秀異的作品,以及總謙虛而喜愛隱身幕後台下的黃聲遠。 英文書名為「Fieldoffice Incomplete Works, 1994-」,呼應了黃聲遠的這段話—— 「把這裡當作家園,能做什麼就做什麼,暫時做不到的就放在心裡等待,能做也要故意留下一些空白。」 【特殊裝幀設計】 書衣:正面——五色印刷,上防刮霧膜,書名+英文字燙白,中文字鋅版壓凹; 背面——Pantone特色灰印照片 內頁:五色印刷+水性消光,第一台和最後

一台用紙不同,局部裁切、壓凹 裝訂:裸背穿線膠裝,穿線顏色近內頁PANTONE特色灰,穿線裸背區域印刷特色灰+白色小字 建築專家推薦 「黃聲遠的作品都位於他故鄉的『身體』內,他持續地替這個身體診斷有問題的部分、並一一提出建築的治療方法,來治癒那些因為漫不經心的生活,並且由時間累積而浮現出來的傷口。除了實體的城市環境外,黃聲遠的建築也有助於治癒集體的記憶,以及療癒那些無人認得的小市民所擁有的想像和身分。」——尤哈尼・帕拉斯瑪(芬蘭建築師與學者) 「在黃聲遠的建築製作中,製作的過程是一面鏡子,讓我們看清楚自己是誰?而非僅是完成令人稱羨的作品。透過猶如匠人般的建築師角色,田中央想探

討的是,身為一位跟常人並無二異的建築師,能為環境和公眾做些什麼?長久以來,他們堅持於此⋯⋯期盼自己的匠藝,能為自己能觸及到的人帶來和平與自由,並以此來反照自身的生命經驗。」——王俊雄(實踐大學建築設計學系主任,本書主編) 「對建築我有一個自己的認識體系,可是黃聲遠的建築對我的體系來講有些小小的撞擊,以及陌生的衝突,譬如田中央的建築看起來跟我嘗試建構的理解是不太一樣的,可是實際進到建築物裡面又會覺得很新奇、奇特,感覺到那種小市民的本性。」——詹偉雄(文化評論者) 「從宜蘭縣社福館到楊士芳林園、又從社福館拉出步行橋到宜蘭河邊眺望塔,形成一人文地形學的『廟─林園─城牆─社區─大樓─橋─亭

─塔─河』構築複合鏈,從舊城與河流的母體基因演化出新布局,根莖繁茂地固結住宜蘭老城區西北角,銜接起宜蘭城的歷史、社會與自然向度。田中央團隊以十年左右功夫,分成幾階段,以脈絡式思維介入,挖出這區的傳統積層,這裡痙攣一下、那裡敲開一角;那段做起鋪面、這段延伸搭橋,讓整個地區以新世代的能量活絡過來。」——羅時瑋(建築學者) 「田中央工作群與黃聲遠兼顧形式自主但也尊重脈絡傳承的設計模式,發展出一種與『後殖民知識分子』類似的『跨界讀寫能力』——面對現實,但也跟現實拉開一個距離,相對自主地進行理解;因此創造出一個可以遊走其間以進行批判的操作空間。」——郭文亮(建築學者) 「黃聲遠的每件作品,都

可以看見由宜蘭的地理、歷史與人文汲取的養分,也可以看到他對宜蘭每個地方特別的回應。這些與大地對話的作品上,可以看見他在建築手法與構築系統上,主要是以鋼鐵和鋼筋混凝土兩種結構材料,對應到宜蘭的地景、地貌,與風土氣候、人文環境的建築表現。」——黃俊銘(建築學者) 「黃聲遠最具代表性作品之一,宜蘭縣社會福利館- 西堤屋橋- 津梅棧道- 鄂王社區光大巷⋯⋯其實這系列作品,真正值得玩味的,應該是黃聲遠越過了以單一建築作為思考主體的思維,以建築為『工具』,透過不同時期計畫所逐步鋪陳的空間,佈陣般將社區真實但散漫不明的生活紋脈召喚出來。我想,諾伯舒茲(Christian Norberg-Schulz)

說得很玄的『場所精神』(Genius Loci)或許就是這種感覺吧!」——王增榮(建築學者)

沒收制度之應然與實然

為了解決維管束形成層英文 的問題,作者潘韋丞 這樣論述:

以2016年7月1日施行之我國刑法沒收規定為界,可區分為新、舊沒收制度。舊制沒收從刑之定位問題叢生,難以落實犯罪所得、犯罪物沒收之規範目的,新法沒收根本性地將沒收定位為刑罰與保安處分以外之獨立法律效果,提供了值得肯定的發展基礎。本文認為,不同沒收類型有不同的規範目的、要件及法律效果,應個別接受比例原則的檢視,實質上並無法將沒收統合為單一性質的法律效果,有必要對於不同沒收類型進行獨立合憲性的檢視。 違禁物沒收應定性為「類似對物之保安處分」,重在防止「違禁物本身(物)」存在或流通之危險。供犯罪所用(預備)之物沒收應定性為「類似刑罰之措施」,分別以行為人濫用財產權之情形、第三人之「可

責情形」作為干預財產權之正當性基礎。犯罪所生之物沒收,以除去犯罪結果、回復犯罪前之法和平性為基礎,亦應定性為「類似刑罰之措施」。犯罪所得沒收,立法者採取之總額原則,係立法論上較佳的選擇,相對於利得沒收正當規範目的之追求,在總額原則下,被沒收者財產權所受之限制僅為不能再支配不法淨利,並且無法取回自願投入之不法成本,參考不法原因之給付不得請求返還之民事不當得利關係,兩者應非顯失均衡,符合比例原則,應尊重立法者之形成自由,將犯罪所得沒收定性為「類似不當得利之衡平措施」。本文將以各種沒收定性為基礎,探討沒收時之效力、標的效力、追徵等議題,並說明犯罪物沒收及犯罪所得沒收要件、第三人沒收之解釋適用,闡述沒

收新制的應然與實然。

想知道維管束形成層英文更多一定要看下面主題

維管束形成層英文的網路口碑排行榜

-

-

#2.植物組織 | 蘋果健康咬一口

頂端分生組織(Apical meristem),而位於維管束形成層(Vascular cambium)及皮層的木栓形成層(Cork ... 2019年9月6日— 植物的細胞只要不屬於維管束組織或表皮組織的都 ... 於 1applehealth.com -

#3.維管束內形成層 - 海词词典

海詞詞典,最權威的學習詞典,專業出版維管束內形成層的英文,維管束內形成層翻譯,維管束內形成層英語怎麼說等詳細講解。海詞詞典:學習變容易,記憶很深刻。 於 dict.cn -

#4.單子葉植物維管束 - Salrod

單子葉植物如玉米、水稻等根莖內的維管束不具有形成層,故其根、莖無法逐年增粗。 五、知識延伸樹木怕剝皮的理由: 樹木的樹皮包括有表皮、皮層及韌皮部等部分,因此若 ... 於 www.salrodriguez.me -

#5.台灣已有許多學校的營養午餐在每週中選定一天訂為素食

(D) 維管束形成層產生的次生木質部會將初生木質部向外排擠. (E) 在木質部中,導管負責輸送水分;管胞負責支持植物體. ✍解析. (A)單子葉植物無維管束形成層。 於 www.wlsh.tyc.edu.tw -

#6.莖的形態、構造與功能【莫斯利高中自然科教學網】 - YouTube

莖可依質地不同分為草本和木本雙子葉草本植物莖的構造由外而內可區分為表皮、皮層、 維管束 及髓 維管束 呈環狀排列,由韌皮部、 維管束形成層 與木質部組成 ... 於 www.youtube.com -

#7.基本組織(植物) - Wikiwand

基本組織(英文:fundamental tissue 或ground tissue) 為1875年,J. Sachs 所提出植物體內的三種組織之一,另二者為表皮組織及維管束組織。 基本組織形成了植物體中基本 ... 於 www.wikiwand.com -

#8.vascular cambium - 維管束形成層 - 國家教育研究院雙語詞彙

出處/學術領域, 英文詞彙, 中文詞彙. 學術名詞 生物學名詞-植物, vascular cambium, 維管束形成層. 學術名詞 生物學名詞-植物, vascular cambium, 維管束形成層. 於 terms.naer.edu.tw -

#9.國立嘉義大學園藝學系植物解剖學專有名詞對照表

維管束 組織 vascular cambium. 維管束形成層 vascular cryptogam. 維管束隱花植物 vascular cylinder. 中心柱 vascular plant. 維管束植物 vascular stele. 於 web.ncyu.edu.tw -

#10.維管束形成層 - Fitnss

維管束形成層 – 形成層英文. |. 生物體的運輸作用植物的運輸構造維管束形成層維管束環狀排列才有向內生成新的木質部向外生成新的韌皮部木質部…: 生物體的運輸作用植物的 ... 於 www.fitnssll.co -

#11.生物韌皮部 - 名師課輔網

雙子葉植物莖內維管束含有形成層,不斷增生新的木質部細胞和新的韌皮部細胞,使莖部加粗,此時莖部所含有的細胞為:甲.新的木質部細胞;乙. 於 www.qask.com.tw -

#12.What is "維管束形成層" in English? - Kuma Learn

Japanese-English dictionary results for "維管束形成層" with pictures. Vascular cambium, wood cambium. 於 app.kumalearn.com -

#13.重回仙人掌(10)–談仙人掌上的木栓細胞(cork cell)

在英文書上把仙人掌的木栓層稱之為Bark,植物學中把Bark翻譯為"樹皮" ... 中央還可以看到維管束中後生的木質部,是由維管束中的形成層分裂產生木質部 ... 於 blackwalnut.npust.edu.tw -

#14.Country___________________...

試管№1 及№2 中石油醚分層的顏色是哪些色素的呈色結果? on the tubes № 1 and № 2? ... 在答案紙上寫下化合物的英文代號(如下) ... 維管束形成層細胞. 於 www.ctbo.org.tw -

#15.维管柱和微管形成层_什么是植物的形成层? - 三人行教育网

中文名称: 形成层英文翻译: Cambium 名称解释: 一种具有强烈分生能力的 ... 的形成层形成早、活动强,使形成层逐渐成为一个园环,辐射状维管束变成圆柱形维管柱。 於 www.3rxing.org -

#16.種子學 - 第 1 頁 - Google 圖書結果

英文 逐稱馬鈴薯種薯為 seed ,為了避免混淆,種薯常以 seedpotato 表示,而其種子則稱為 ... 在適當的時機或者環境下,頂端分生組織分化形成花芽,是為生殖生長之始。 於 books.google.com.tw -

#17.維管形成層 - 中文百科知識

經形成層細胞的分裂,可以不斷產生新的木質部與韌皮部(次生木質部和次生韌皮部), ... 另外,在維管束之間的薄壁組織細胞,即髓射線細胞可以轉變成形成層。 於 www.easyatm.com.tw -

#18.維管束形成層的評價費用和推薦,EDU.TW - 教育學習補習資源網

維管束 包含木質部及韌皮部兩個部份,大多數單子葉植物的形成層不成環狀排列 (散生),無法持續增大。 ... 出處/學術領域, 英文詞彙, 中文詞彙. 於 edu.mediatagtw.com -

#19.韌皮部- 維基百科,自由的百科全書

維管束形成層 ... 韌皮部是維管束植物的輸導組織,負責將光合作用的產物——葡萄糖,由進行光合作用的器官運輸到 ... 篩管分子頂端相互連接,胞壁之間穿孔,形成篩板。 於 zh.wikipedia.org -

#20.形成層植物

管束形成層,始源於原始形成層(Procambium),位於根或莖之內部,即木質部(Xylem)與 ... 木栓形成層是周皮的部分組織,也稱為樹皮形成層,存在於許多維管束植物中。 於 www.homesender.me -

#21.secondary phloem 中文secondary - Boul

出處/學術領域英文詞彙中文詞彙; 學術名詞林學Secondary phloem 後生韌皮部; ... 和次生韌皮部(secondary phloem)發育源自維管束形成層(vascular cambium)。 1. 於 www.biabiites.co -

#22.維管形成層 - 澳典词典

1、雙子葉植物由頂端分生組織延續而來的原形成層,在其分化初生維管組織後保留於 ... 相關詞. 形成層 · 木栓形成層 · 雷射血管成形術 · 疏散分層形 · 管維 · 維管束. 於 cidian.odict.net -

#23.形成層使原細胞 - Vakuumte

管束形成層的細胞,可繼續不斷地分裂出新細胞,不但可使植物體增加新的輸導組織,即維管束組織,或填充的薄壁細胞,亦可使本身形成層的數目增加,此乃因本身向內不斷 ... 於 www.vakuumtechnik.me -

#24.中藥材圖像數據庫- 記錄頁面 - HKBU

根木栓層和栓內層大多已除去。韌皮部篩管群明顯;薄壁 ... 根莖髓部常見粘液腔,異型維管束(星點)散在,形成層內韌形成環,木質部位于韌皮部內側,射綫呈星狀射出。 於 sys01.lib.hkbu.edu.hk -

#25.形成層維管束

二、維管束形成層的形成(一) 束內形成層(fascicular cambium) (二) 束間形成層(i […] No Comments. 於 www.sfnewsst.co -

#26.第參章研究方法

而小句則是以SFL 的分析單位,即為英文句子中. 的子句。每一個小句代表一個事件)。 ... 此外,雙子葉植物莖內的維管束具有形成層,這是位於木質部與. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#27.植物形成層形成層– Nyxm

是由根部表皮細胞向外突出所形成的構造,並接連到接穗,如維管束形成層,可以增加根部吸收面積。 土壤中的水分及礦物質由根毛進入植物體內,這就是「環狀 ... 於 www.hblaitto.xyz -

#28.形成層

雙子葉木本植物的幼莖與草本植物的莖構造相似,由於幼莖的維管束形成層持續形成新 ... 形成層英文翻譯: [ xíngchéngcéng ] cambium; cambia,點擊查查綫上辭典詳細解釋 ... 於 www.newnortheast.me -

#29.形成層細胞分裂– 形成層英文– PSQEW

細胞分裂素. 3、形成層位於木質部與韌皮部中間,形成層細胞可進行細胞分裂,向外增生新的韌皮部細胞,向內增生新的木質部細胞,使莖能夠不斷的加粗。 4、維管束的排列. 於 www.psqewtye.co -

#30.管束的英文怎麼說

管束英文. 1. (約束) restrain; check; control 2. (成捆的管子) pipe bundle; ... 束中形成層:是位於木質部和韌皮部構成的維管束內的一部分維管形成層。 於 dict.site -

#31.“维管形成层”的英文_词汇首字V_医学单词中英对照_笔记栈

维管形成层. 2021-12-31 22:57:12 6次. 中文:维管形成层. 英文:vascular cambium. 上一篇: 维管束. 下一篇:血管管型. 声明本站内容如无特殊说明均来自于网络,仅为 ... 於 nbstack.com -

#32.形成層– Opty

維管束形成層 (いかんそくけいせいそう、vascular cambium)とは、植物の茎や根において、維管束の木部と師部の間に存在し、活発に分裂活動を行う細胞層から成る側方 ... 於 www.iowacoptc.co -

#33.木質部位置

木質部位置 · 木質部 · 第二單元植物體的構造與功能 · 木本植物的定義及詳介 · 植物的運輸(維管束(組成構造(形成層(功能:進行細胞分裂(向外:增生新韌皮部, 向內:增生新 ... 於 www.emaioctor.me -

#34.【觀念】木材與年輪| 自然 - 均一教育平台

【觀念】植物的 維管束 · 【觀念】木材與年輪 ... 下列哪個結構在 形成層 外部 ... 英文. 社會. 梨梨會定期發送你感興趣的內容. 請留下你的E-mail. 註冊/登入儲存觀看紀錄 於 www.junyiacademy.org -

#35.莖(樹幹)的知識

單子葉植物的莖:缺形成層、維管束呈散狀*雙子葉植物的莖:具形成層、維管束呈環狀。 -莖的生長狀態───. *直立莖莖向上直立生長。 *纏繞莖螺旋狀纏繞於其他物體上。 於 www1.nttu.edu.tw -

#36.形成層

管束形成層的細胞,可繼續不斷地分裂出新細胞,不但可使植物體增加新的輸導組織,即維管束組織,或填充的薄壁細胞,亦可使本身形成層的數目增加,此乃因本身向內不斷增加 ... 於 biowebofzell.weebly.com -

#37.vascular cambium是什么意思,维管束形成层翻译 - 生物医药大 ...

英文 : Intrafascicular cambium (fascicular cambium) The part of the VASCULAR CAMBIUM within the vascular between the xylem and phloem. 中文: 束中形成层:是 ... 於 dict.bioon.com -

#38.世界水果圖鑑(精心設計果形、果色檢索表;並附產季速查表,讓你聰明選購當季水果)

中文英文說明更年型果實 climacteric fruit 果實發育成熟至後熟階段,呼吸率會出現高峰現象, ... 中果皮薄,分布有維管束,可與內果皮分離。內果皮形成瓣狀瓤囊。 於 books.google.com.tw -

#39.木材是木本植物

木材大多是死細胞組成,細胞壁啝硬,具有支持的作用。 草本植物的維管束缺乏形成層,或形成層不發跲,故無法逐年增生木質部,莖的質地通喏比跨柔軟 ... 於 maisonjaune68.fr -

#40.樹木- 教育百科| 教育雲線上字典

通常我們將位於維管束形成層外側的組織,包含韌皮部、皮層、木栓形成層及木栓合稱為樹皮。(註1) ... 關鍵字. 中文關鍵字: 樹木: 英文關鍵字: Arbour ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#41.形成層- 英文翻譯中文字典

... céng 英文解釋:【醫】 cambium; cambium layer相關詞條:1.cambiumlayer 2.cambia 3.cambiumzone 中英例句:原始形成層植物分層組織的種類,產生維管束組織A type ... 於 www.70thvictory.com.tw -

#42.管形成層的英文怎麼說

Ecbp 21 在形成層、花拄頭等分裂旺盛的部位以及維管束中分佈更多,並且多分佈於細胞壁區域。 New necrotic laticifers with cambium-like meristem continue to form ... 於 terryl.in -

#43.第三章、嫁接(Grafting)

嫁接癒合形成的一般模式如下:. 1﹑接觸層形成. 2﹑細胞擴大. 3﹑癒合組織形成. 4﹑木栓形成層形成. 5﹑維管束形成層發生. 1﹑在適當的環境下,砧木和接穗的形成層必須 ... 於 web.nchu.edu.tw -

#44.第四章植物體的構造與功能第一節植物的營養器官

愈外圍之維管束愈小,排列愈密,但永遠以木質部向著中心,韌皮部在. 外。韌皮部與木質部間不具形成層,故莖不能加粗。 (2)其他:有些單子葉植物是木本的, ... 於 trial.dl.samebest.com.tw -

#45.中英藥學專有名詞查詢

英文名 繁體中文 簡體中文 C‑terminal 羧端 C端 cacodyl 卡可基 卡可基 cadmium styphnate 收斂酸鎘 收敛酸镉 於 www.pdatc.org.tw -

#46.植物的營養器官_重點整理(一)根的外部型態

維管束 a.由外側的韌皮部和內側的木質部組成,之間有形成層,可向內增生. 木質部,並向外增生韌皮部。 b.木質部負責水分和無機鹽的運輸,韌皮部負責有機養分的運輸。 c.維 ... 於 www.phyworld.idv.tw -

#47.形成層- 英文字典

形成層英文 翻譯: 形成層[xíngchéng céng] vascular cambium (layer of tissue ... ... 原始形成層植物分層組織的種類,產生維管束組織: A type of undifferentiated ... 於 tw.websaru.info -

#48.維管束植物 - 自然與人文數位博物館

分枝常有「長枝」與「短枝」之分:長枝細長,無限生長,葉子在枝上螺旋狀排列;短枝粗短,生長緩慢,葉簇生枝頂。網狀中柱,並生型維管束,具有形成層和次生生長。 木質部 ... 於 digimuse.nmns.edu.tw -

#49.維管束屬於什麼組織? - 雅瑪知識

維管束 (vascular bundle)是維管植物(蕨類植物、裸子植物和被子植物) ... 和單子葉植物)維管組織只包括來源於原形成層的初生木質部和初生韌皮部。 於 www.yamab2b.com -

#50.生物學名詞-植物- 英文翻譯- 維管束形成層 - 三度漢語網

中文詞彙 英文翻譯 出處/學術領域 維管形成層 vascular cambium 【生命科學名詞】 維管形成層 vascular cambium 【高中以下生命科學名詞】 維管束形成層 vascular cambium 【生物學名詞‑植物‑兩岸植物學名詞】 於 www.3du.tw -

#51.草本單子葉植物的莖是分散的維管束Herbaceous Monocat ...

16. 草本植物,若它的形成層能產生後生組織,那麼,它的莖由外而內的組織排列為:表皮epidemis、皮層cortex、原生韌皮部primary phloem、後生韌皮部 ... 於 earthkart2011.blogspot.com -

#52.47 植物組織@ 5細胞分裂與組織分化 - 隨意窩

維管束形成層 由未分化的原始形成層分化而來,木栓形成層大多由皮層細胞分化而來。 生長點(growing point)、頂端分生組織、 ... 於 blog.xuite.net -

#53.SQL: SELECT * FROM this ORDER BY _id_ ASC || 國家教育研究院 ...

英文 名稱, 中文名稱 ... varve, 湖底沉積層(每層皆分為二;一為春季形成,一為冬季形成). varying, 變化;變異 ... vascular cambium, 維管束形成層. 於 sheethub.com -

#54.林盈仲助理教授| 臺大植科所| 臺北市

木材形成是一個複雜的發育過程,其中包含有次級木質部細胞從維管束形成層分化、以及次級細胞壁增厚。多細胞生物的生長和發育過程是經由多層級調控因子所調控,研究木材 ... 於 www.ntuipb.info -

#55.6. 有關種子植物維管束形成層的敘述,下列何者最正確? (A) 此 ...

有關種子植物維管束形成層的敘述,下列何者最正確? (A) 此區域細胞形態扁平,細胞質濃度高 (B) 只存在於雙子葉植物的莖部,可使莖加粗 於 yamol.tw -

#56.維管形成層:簡介,細胞特徵,活動節律,增殖分裂,發育 - 中文百科全書

形成層 (英文cambium)一般指裸子植物和雙子葉植物的根和莖中,位於木質部和韌皮部之間的一種分生組織。分為維管形成層和木栓形成層。 維管束. 維管束是指維管植物(包括蕨類 ... 於 www.newton.com.tw -

#57.維管束...散生.環狀排列的植物 | 健康跟著走

芹菜為單子葉植物,故無形成層. #7 請幫我分辨以下的植物是單還是雙子葉?(急) 1.玫瑰2.百合花3 ... 於 info.todohealth.com -

#58.形成層根– 形成層英文 - Saloidant

形成層 根– 形成層英文. 木本植物產生次生組織的側生分生組織,如維管束形成層,介於木質部與韌皮部間,細胞不斷分裂,向外生成韌皮部,向內生成木質部,使莖不斷加粗。 於 www.saloidant.co -

#59.根毛

需經常補充(B) 多年生的雙子葉植物具有活躍的形成層,使莖不斷伸長(C)水生植物的葉片具有很厚的角質. 層,可防水分不斷滲入植物體(D)單子葉植物位於莖外部的維管束有 ... 於 www.lzsh.tc.edu.tw -

#60.形成層維管束奇鼎事業股份有限公司-學習充電站-【生物】植物的維 ...

(2) 莖,子葉二枚大而儲有豐富的養分,可供幼苗利用,排列愈密,遴子葉郾物特有莖的構逩一,堅硬的木質部組織累積成木材, ( 圖一,構造,如維管束形成層,維管束僅包含 ... 於 www.190avnue.co -

#61.一年生雙子葉植物有沒有形成層呢? - 米蘭老師的生物日記

但少數的木本單子葉植物,具有形成層如朱蕉屬,虎尾蘭屬、蘆薈屬等,這些國中生比較容易聽過。 形成層向外分裂成次生皮層,向內則分裂成基本組織及次生維管束。 於 melances.pixnet.net -

#62.29.( )右圖為雙子葉植物木本莖的橫切面及局部放大圖 - 題庫堂

29.( )右圖為雙子葉植物木本莖的橫切面及局部放大圖,試問以下英文符號與名稱的配對,哪些正確? (A) A 為木質部(B) B 為韌皮部(C) C 為維管束形成層(D) D 為樹皮(E) ... 於 www.tikutang.com -

#63.韌皮部英文韌皮部的英文翻譯 - Lousi Imagine

韌皮部– ,英語:bastfibre)5.5木栓形成層,韌皮部英文怎麼說,通常與篩胞相結合。 ... ngan 6 pei 4 bou 6 ) (英文:Phloem)係維管束植物嘅輸導組織,入侵臺灣。 於 www.moniquejcb.co -

#64.單子葉木本 - Lnkr

雙子葉植物的差別是有無形成層單子葉沒有雙子葉的木本有形成層但草本的不明顯希望對 ... 木本唯一的問題是英文網頁喔根的結構印象中草木本是不同的再查書雙子葉維管束, ... 於 www.explcky.me -

#65.維管束形成層植物的分生組織 - GQUHM

且由於木質部內多為厚壁組織,新增的厚壁組織繼續累積,而使其外圍的所有組織亦隨之向外側堆積,促使莖的直徑加粗。 維管束形成層 - Vascular cambium - JapaneseClass ... 於 www.linexcorpschrsti.co -

#66.维管束形成层 — Translation in English - TechDico

Many translation examples sorted by field of work of “维管束形成层” – Chinese-English dictionary and smart translation assistant. 於 www.techdico.com -

#67.維管束形成層 in English - Japanese-English Dictionary | Glosbe

Check '維管束形成層' translations into English. Look through examples of 維管束形成層 translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar. 於 glosbe.com -

#68.維管束形成層 - English translation – Linguee

Many translated example sentences containing "維管束形成層" – English-Japanese dictionary and search engine for English translations. 於 www.linguee.com -

#69.國中一年級上學期-第一冊生物題庫Q21-植物的運輸構造

關於植物的構造與功能,下列敘述何者正確? (A)木材是植物韌皮部形成的 (B)榕樹莖內維管束具有形成層 (C)椰子樹的莖有形成層可逐年加粗 (D)芹菜吸收紅墨水後,莖內的 ... 於 www.wincenter.com.tw -

#70.形成層植物 - QFOF

維管束 由頂端分生組織分化的原形成層產生,屬初生維管組織。 ... 出處/學術領域中文詞彙英文詞彙學術名詞地質學名詞形成層cambium 學術名詞材料科學名詞-高分子材料 ... 於 www.greentravelnwanders.co -

#71.澳門培正中學常識問答比賽精華匯編2001-2011

小麥莖中的維管束由 ... A.表皮 B.形成層 C.導管 D.篩管 16. ... 在Windows系統中,預設的網頁瀏覽器的英文 90 澳門培正中學常識問答比賽精華匯編(2001-2011) 生物\初中 ... 於 books.google.com.tw -

#72.維管形成層英文 - 查查在線詞典

束中形成層:是位于木質部和韌皮部構成的維管束內的一部分維管形成層。 The vascular cambium extends to form a complete ring of meristematic tissue around the stem , ... 於 tw.ichacha.net -

#73.韌皮部的英文單字- 英漢詞典 - 漢語網

由於維管束內形成層和束間形成層的活動產生的環狀形成層結構,它的分裂活動可以形成次生木質部和次生韌皮部。 vascular cambium the ring of cambium formed by the ... 於 www.chinesewords.org -

#74.台灣民族植物圖鑑 - 第 101 頁 - Google 圖書結果

檳榔檳榔外來種 Areca catechu L.屬名檳榔屬英文名 Arecanut, Beetlenut, ... 莖內不具環狀形成層,以致無法隨著植物體生存年分而逐年加粗形成年輪,而是由莖內的維管束 ... 於 books.google.com.tw -

#75.維管束形成層 - 家居貼文懶人包

關於「維管束形成層」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 常見維管束形成層問答. 維管束形成層形成層維管束是什麼維管束組織維管束木質部維管束構造維管束植物沒有維 ... 於 hometagtw.com -

#76.维管囊内形成层英文是什么,维管囊内形成层英语 ... - 我比你强问答社区

维管囊内形成层英文翻译是intrafascicular cambium. 於 wobiniqiang.com -

#77.生物第一冊-4-1-植物體內物質的運輸(重點整理)

維管束 呈環狀排列,且形成層的次級生長很明顯的植物,才有年輪。 問1:某山區發現高達100公尺高的神木,欲知其年齡,應如何測 ... 於 camdemy7.pixnet.net -

#78.韌皮部英文

中國大百科智慧藏; 中英藥學專有名詞查詢; liber; 維管束. 【外文詞條】vascular cambium 李正理簡稱形成層﹐一般指裸子植物和雙子葉植物的莖和根中﹐位於木質部與 ... 於 www.couekid.co -

#79.植物組織

細胞是植物的基本形態單位,細胞可以組織群聚形成組織。 ... 與根尖端者稱頂端分生組織 (Apical meristem),而位於維管束形成層(Vascular cambium)及皮層的木栓形成層 ... 於 life.nthu.edu.tw -

#80.基礎生物 - 幼華高級中學

到應外科英文組 ... 單子葉的莖內通常缺乏: (A)節管(B)伴細胞(C)導管(D)維管束形成層 ... 安安觀察某種植物切片發現具有以下特徵:維管束作輻射狀排列,缺乏形成層, ... 於 210.70.245.3 -

#81.木質部- 翰林雲端學院

下圖為:木質部的示意圖。 458450. 延伸閱讀. 壁孔導管維管束組織維管束形成層蒸散 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#82.植物的發育(The Growth of Plants)-上 - 科學Online - 國立 ...

維管束形成層 的活動,使得植物根莖加粗,但也會導致植物外部的組織受此張力而損壞。 植物通過木栓形成層(cork cambium)的活動來不斷補償損失的外部組織。 於 highscope.ch.ntu.edu.tw -

#83.植物形成層

植物形成層 ... 側生分生組織-維管束形成層植物中往橫向生長的關鍵就是維管束形成層,找出形成層的位置。它介在樹皮和木質部交界處。這些活力旺盛的薄壁細胞,不斷分裂,讓 ... 於 www.hendrart.co -

#84.複合組織_百度百科

(二)維管束木質部和韌皮部在植物體內緊密結合在一起,呈束狀存在.它們共同組成的束狀結構稱為維管束(vascular bundle).維管束是由原形成層分化而來的.在不同種類植物或不同 ... 於 baike.baidu.hk