菩提樹下連續劇的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張衛平寫的 心中的菩提樹--張衛平散文中學生讀本 和蔣勳的 九歌:諸神復活(2版1刷)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站鍾漢良電視劇Dvd的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo也說明:【菩提樹下】鍾漢良,劉愷威,呂一電視劇碟片DVD · $198 · 價格持平. 露天拍賣litao1985. subscribe more menu · 【現貨】宮廷權謀電視劇孤芳不自賞DVD碟片DVD光碟 ...

這兩本書分別來自同心 和遠流所出版 。

最後網站菩提樹下-大陸-國產劇-連續劇, - 線上免費觀看- 台灣影城則補充:菩提樹下, 故事發生在清朝末年,當時淮河瘟疫肆虐,龍大爺與結拜金蘭方秀才赴疫區救治,卻發現此疫為人禍,凶手是與大奶奶(陳莎莉飾)通姦的龍二爺(李子雄飾)。

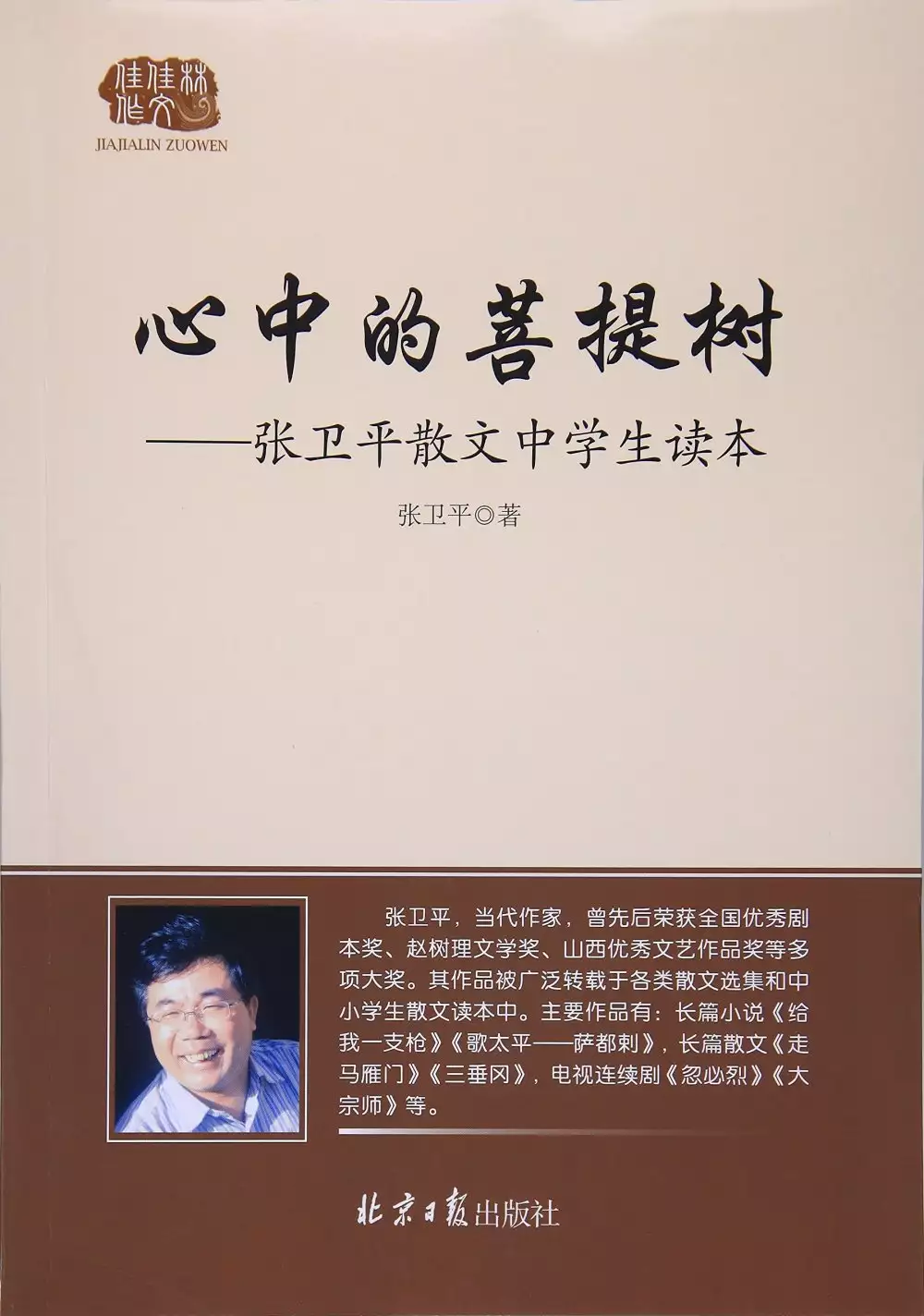

心中的菩提樹--張衛平散文中學生讀本

為了解決菩提樹下連續劇 的問題,作者張衛平 這樣論述:

作為雁門關生人,《心中的菩提樹--張衛平散文中學生讀本》作者張衛平關注的東西粗獷、桀驁,他那質朴而充滿野性的語言有一種生猛的血的味道,具備了撕裂咽喉的穿透力。他的文章意象簡約,內容密集,思想天馬行空而清晰有序,寫作激情被置於一種理性的思辨之下,這是一種語言和思想的秩序,他的文章往往能在短短數百字間表現出開闊的境界和宏大的視野,達到罕見的高度。張衛平,當代作家,曾先後榮獲全國優秀劇本獎、趙樹理文學獎、山西優秀文藝作品獎等多項大獎。其作品被廣泛轉載於各類散文選集和中小學生散文讀本中。主要作品有:長篇小說《給我一支槍》《歌太平——薩都剌》,長篇散文《走馬雁門》《三垂岡》,電視連續劇《忽必烈》《大宗師

》等。 生活從記憶開始(代前言)心中的菩提樹淡黃色的月亮風中的樹葉室中的杜鵑花籠中的金絲鳥寧靜的雪禪中的阿育王塔孤傲的胡楊浮山四月槐花香風中的淚滴飄逝的紅頭巾遙遠的小屋清清的河水童年的小搖車石六旦老師北方的紅高梁熟悉的號子飛入歷史深處的那只鷹遙望古城感受白雲寺叩拜雁門悲情雁門關遙遠的九龍灣千年白仁岩十二哥福牛紀煙袋十二紅賈先生石先生詩魂歸故里小荷尖尖角永遠薩都剌飛翔的夢想清白在人間鐵馬秋風寫汗青遠逝的河流「駱駝上晃大的孩子」「西部的騎手」經典日常「山河入夢」可怕的周期律「位卑未敢忘憂國」真情地表達自己(代跋)後記 世界是因記憶而存在的,如果沒有記憶,這個

世界與我們的關聯就會減少,我們也就淪為條件反射式的動物存在,我們也不可能建立輝煌的人類文明。我們是最重視歷史的民族,從三千年前,我們就開始記錄我們的生存活動,積累我們的集體記憶。所以當歷史學家研究中國歷史的時候,發現我們擁有浩如煙海的歷史典籍,有着各種精細的歷史細節,以及各種豐富的民間野史——如此眾多的記憶資料,影響了一代又一代的生活方式、價值觀念、審美取向和習俗個性。我們並不是一下子成為現在這個樣子,而是經過了長時間的文化演變和記憶儲存,不斷進行歷史信息搜尋和分析解讀,才形成了我們今天的生活形態和社會結構。我們的性格特征中有着深刻的歷史記憶基因,我們在看似不經意之中接受了記憶給我們的命令,並

體現在我們的日常行為中。個體的記憶也是這樣,不同的個體記憶形成了屬於他自己的經驗,並在這經驗的背后,有一個隱秘的認知結構。這讓我們在生活中的每一個抉擇,都是經由長期積累的信息演算而做出自己認為的最好決斷。這種記憶對於生活的介入,是一個基本的事實,我們無論怎樣掙扎,都不可能逃脫記憶的支配。對於一個文學工作者來說,他所寫的一切基本上來源於記憶。即使是虛構文學,也同樣是以記憶為基礎的,沒有這些個體的記憶,一切虛構都失去了活力。張衛平的新作《心中的菩提樹》就是~部關於記憶的書。他寫自己的個人感受,總是從記憶中找到一些對他來說重要的生活細節,從而看到這些現象背后所隱藏的思想,就像醫生觀察一張X光片一樣,

生活是有骨架的,它不是現象的堆積。可以說,每一個生活現象,都是關於自己以及世界的寓言。只是由於我們記憶的深度和廣度的局限,很多意義非凡的記憶流失了,剩下了我們能夠記住的東西。張衛平的這個散文集,是從他創作的眾多作品中篩選出來的。一個農夫要篩選出質量和品質上乘的種子,是需要一些技術手段的,也需要他的記憶和經驗鑄造出來的尖銳眼光。他從偶然觀察到的韭菜宿根的事實,看到經過風雪嚴寒之后的頑強生命力,也看到了生活的艱辛與不易,朴素的生活理念從十分平常的植物中提煉出來。《淡黃色的月亮》中,他看到了生命歷程與月亮陰晴圓缺之間的相似性,其實曲折的生活就是常態的生活。他也從記憶中搜尋從前鄉村生活經歷中的各種人物

,既有身邊的親人,也有同學和朋友,還有那些具有鮮明個性特點的、留存在記憶深處的人物形象。他的九龍灣、書房院和大槐樹,他眼中的姥娘、英姑、二舅、岳父、張十二哥、石六旦老師、馮先生、民間說唱藝人福牛、牧羊漢子等等,他記憶中的人物一一登場,演出了一場不同尋常的盛大戲劇。其中既有朴實的勞動者的經典形象,能說會唱的鄉村藝人,以及具有堅強個性、又有人性中柔軟一面的普通人。這里有悲劇命運的承受,也有特殊年代的荒誕語境中人的真實情感,還有驚心動魄、催人淚下的愛情……記憶在寫作中發揮了巨大的作用,喚醒了靈魂中沉睡的激情,演繹了一個時代的鄉村故事,提供了社會斷面上截取的景觀樣本。我注意到,張衛平在寫作取材中不滿足

於單純的個人記憶,還將發生於故鄉的集體記憶收入自己的寶囊。他將這樣的記憶分成了兩部分,一部分是歷史記載、實物遺存,另一部分是民間記憶和傳說。只有這兩條河流的匯合,才會有真實的歷史激流,才會有河柳繞岸、花分一脈的生動歷史鏡像。故鄉矗立的雄渾的雁門關以及發生在雁門關的英雄故事,還有1600年前的慧遠大師、明代軍事家和文化學者張鳳翼、孫傳庭,以及后唐時代的青年英雄李存孝等等,盡管這些歷史人物的人生傳奇是由一系列資料構成,但其中也足以看出作家的理想主義情懷和英雄主義激情。歷史的演出並沒有完全謝幕,而是經由文字得以復活。如果歷史僅僅是一些發黃的史書,它就僅僅是躺在紙面上的骨骸。只有民間的歷史記憶才能賦予

它血肉。這些民間傳說和記憶也許並不;隹確,但它是鮮活的、生動的、具有質感的和傳神的。性格倔強、自尊和堅守愛情的王家戲班中的名角十二紅,忠於職守、主持公平正義、捍衛公序良德的紀知事,有着儒家情懷、舉止優雅、堅守民族大義的石先生和在悲歌中憤然赴死的賈先生,既具有傳奇色彩,也具有典型的文化象征意義。它所表達的是民間理想和大眾對傳統道德人格的向往和追求。1954年,日本生態學家SyuitiMoyi開始了一項長達60年的實驗,他將果蠅用黑布罩起來,經過61年后,繁殖了1500代,發現這些果蠅的后代發生了數十個基因的變異,它幫助這些果蠅后代適應完全黑暗的生活。但是,一個獨特的現象引起了科學家的注意,那就是

,這些果蠅仍然保持着先祖的趨旋光性。很多歷史事實已經被遮蔽了,就像這些果蠅一樣沉浸於黑暗中,但它仍然有着和生命一樣的趨旋光性,張衛平的這部散文集將歷史的趨旋光性點燃了,並用記憶為我們提供了一束明亮的光線。

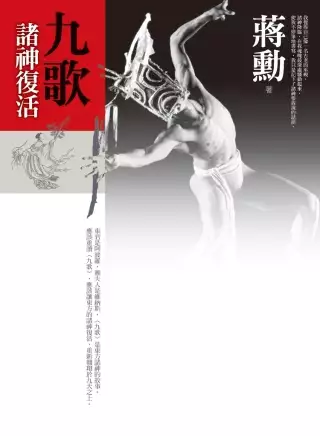

九歌:諸神復活(2版1刷)

為了解決菩提樹下連續劇 的問題,作者蔣勳 這樣論述:

《舞動九歌》改版新裝! (九歌〉,一部最美麗的中國神話,隱藏著整個民族復活的救贖秘密。──蔣勳 〈九歌〉,兩千年前中國南方香草澤畔的悠揚歌聲,它是楚地初民祭神儀式的歌詠舞踏,它是寄託於屈原《楚辭》中的文學經典,它是巫覡對神的渴求與讚頌,它是浪漫又淒美的東方民間神話。 天空中偉大初始的「東皇太─」,明亮陽光燦爛的「東君」,自在來去飄飛的「雲中君」,河流上詠唱愛慕的「湘君」與「湘夫人」,山林深處仿如一縷輕嘆的精靈「山鬼」……從希臘、印度的神話到陳洪綬、徐悲鴻的名畫,從荊湘、雲貴、吳哥窟到峇里島、台灣,遠古諸神的文化足跡迤邐浩蕩。讀〈九歌〉的抑揚頓挫,看〈九歌〉的現代舞動,我們都需要

神話,需要神話的洗滌,需要那原始、旺盛的生命力帶來的眷愛與悸動! 東君是阿波羅,湘夫人是維納斯,〈九歌〉是東方諸神的故事。應該重讀〈九歌〉,應該讓東方的諸神復活,重新翱翔於九天之上。 作者簡介 蔣勳 福建長樂人。1947年生於古都西安,成長於寶島台灣。台北中國文化大學史學系、藝術研究所畢業。1972年負笈法國巴黎大學藝術研究所,1976年返台。曾任《雄獅美術》月刊主編,並先後執教於文化大學、輔仁大學及東海大學美術系,現任《聯合文學》社長。 其文筆清麗流暢,說理明白無礙,兼具感性與理性之美,有小說、散文、藝術史、美學論述作品數十種,並多次舉辦畫展,深獲各界好評。近年專事兩岸美學教育推

廣,他認為:「美之於自己,就像是一種信仰一樣,而我用佈道的心情傳播對美的感動。」 著有:《天地有大美》、《美的覺醒》、《身體美學》、《漢字書法之美》、《舞動白蛇傳》、《舞動紅樓夢》、《孤獨六講》及有聲書、《生活十講》、《美的曙光》、《美的沉思》、《破解米開朗基羅》、《黃公望 富春山居圖卷》、《張擇端 清明上河圖》、《島嶼獨白》、《多情應笑我》、《祝福》、《眼前即是如畫的江山》、《來日方長》、《秘密假期》、《此生──肉身覺醒》、《少年台灣》等書。

菩提樹下連續劇的網路口碑排行榜

-

#1.菩提樹下線上看

《菩提樹下》演出明星 · 5.0演員李子雄香港 · 7.0歌手演員舞者鍾漢良香港 · 3.0演員歌手製片人劉愷威香港 · 6.0演員呂一內地 · 8.0演員陳莎莉內地 · 1.0演員楊蕊內地 ... 於 www.52vod.com -

#2.成佛的境界就是《華嚴經》 - 雪花台湾

第一個地方就是菩提場,菩提樹下的那個時候。第二個叫普光明殿, ... 既然是叫海印三昧,他就應該像圖畫這樣了,而不像連續劇一幕一幕的展現出來。 於 www.xuehua.tw -

#3.鍾漢良電視劇Dvd的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

【菩提樹下】鍾漢良,劉愷威,呂一電視劇碟片DVD · $198 · 價格持平. 露天拍賣litao1985. subscribe more menu · 【現貨】宮廷權謀電視劇孤芳不自賞DVD碟片DVD光碟 ... 於 biggo.com.tw -

#4.菩提樹下-大陸-國產劇-連續劇, - 線上免費觀看- 台灣影城

菩提樹下, 故事發生在清朝末年,當時淮河瘟疫肆虐,龍大爺與結拜金蘭方秀才赴疫區救治,卻發現此疫為人禍,凶手是與大奶奶(陳莎莉飾)通姦的龍二爺(李子雄飾)。 於 tw.video -

#5.楊蕊個人資料簡介個人資料演藝經歷主要作品知識

2008年,在根據古龍經典小說改編的武俠電視劇新版《浣花洗劍錄》中,挑大樑出演女一號"奔月公主";2011年,出演年代苦情大戲《菩提樹下》。2012年,主演 ... 於 qingxiuba.com -

#6.菩提樹下线上看-獨播劇線上看

《菩提樹下》线上看,Gimy TV 剧迷,小鸭影音,菩提樹下免费看,菩提樹下在线 ... 菩提樹下由賴水清导演,鍾漢良,劉愷威,呂一等主演,《菩提樹下》剧情故事 ... 於 www.duboju.tv -

#8.心不緣境安詳自在 - 【中台世界】 菩提心旅

佛陀在菩提樹下成道時說:「奇哉!奇哉!一切眾生皆有如來智慧德 ... 未學佛前,我總習慣喋喋不休的抱怨,每天上演如連續劇般的戲碼,現在則學會觀照自己的起心動念。 於 www.ctworld.org -

#9.菩提樹下 - 求真百科

《菩提樹下》由上海辛迪加影視有限公司、無錫慈文影視製作有限公司出品,賴水清執導,張譯兮編劇,劉愷威、鍾漢良、呂一、楊蕊主演的苦情大劇。 ... 該劇講清末年間幾個年輕 ... 於 factpedia.org -

#10.菩提樹下- 維基百科,自由的百科全書

《菩提樹下》(英語:Under Der Linden),由知名賴水清製作的當代愛情電視劇。2011年地方台首播,2012年7月14日由四川衛視上星播出。 於 zh.wikipedia.org -

#11.菩提樹下線上看- 陸劇 - 小鴨影音

菩提樹下 線上看,菩提樹下完整版,菩提樹下豆瓣《菩提樹下》劇情介紹:故事發生在清朝末年,當時淮河瘟疫肆虐,龍大爺與結拜金蘭方秀才赴疫區救治,卻發現此疫為人禍, ... 於 www.kvod.tv -

#12.菩提樹- 人氣推薦- 音樂、電影 - 露天拍賣

運費券. 銷售0 評價21. 影視周邊《菩提樹下》鐘漢良劉愷威包郵DVD碟片光盤影碟連續劇. 快速出貨影視周邊《菩提樹下》鐘漢良劉愷威包郵DVD碟片光盤影碟連續劇完整版. 於 www.ruten.com.tw -

#13.熱播韓陸港劇集《菩提樹下》鐘漢良劉愷威包郵DVD碟片光盤 ...

熱播韓陸港劇集《菩提樹下》鐘漢良劉愷威包郵DVD碟片光盤影碟連續劇完整版(特價折扣) | 部分商品規格不同售價不同. 於 tw.bid.yahoo.com -

#14.掌故【全套12冊不分售】 - 第 60 頁 - Google 圖書結果

14 0 林 00 日來台視播出臥龍生的玉釵盟國語連續劇,這故事的發生,是以中原少林寺為其 ... 每當庭除明净,月寫其影的時候一看好像荐幕縱橫滿地;而遇到菩提樹未開花時, ... 於 books.google.com.tw -

#15.菩提果手鍊有什麼含義,我的是黃色的果實 - 知識的邊界

... 佛力如何,將亡子埋菩提樹下,唸佛七日後其子復活,故而佛教以菩提子 ... 菩提果是動漫電視連續劇《霹靂布袋戲》中的一個虛擬人物,《霹靂布袋 ... 於 www.bigknow.cc -

#16.臺北市大安區志 - 第 280 頁 - Google 圖書結果

世界新聞專科學校舞業,從事電視、戲劇製作人,拍攝《暮然回首》創下臺灣電視史上第一個全外景的連續劇。嫁到上海之後封筆,從事直銷業,58歲重新提筆,寫下生活觀察。 於 books.google.com.tw -

#17.《菩提树下死》高清完整版在线观看- 电影

剧情简介:一次休假变成了一次非常恐怖的噩梦,年轻女子伊丽莎白从火车上逃离却无意中闯入了一个就像是被恶魔控制了的村庄,村子里的人一个接一个的发疯似的互相残杀, ... 於 www.nunuyy.top -

#18.陸劇菩提樹下線上看全集

《菩提樹下》線上看菩提樹下,菩提樹下線上看高清免費菩提樹下gimy 小鴨影音線上看 ... 聯手大奶奶將胞兄殺死,然後嫁禍方秀才,《菩提樹下》在線觀看就上HuaTv-線上看. 於 www.huatv.tv -

#19.菩提樹下- 陸劇線上看 - 329影城

菩提樹下 線上看|陸劇|完結|故事發生在清朝末年,當時淮河瘟疫肆虐,龍大爺與結拜金蘭方秀才赴疫區救治,卻發現此疫為人禍,兇手是與大奶奶(陳莎莉飾)通姦的龍二 ... 於 329tv.net -

#20.菩提树下-电视剧 - 腾讯视频

故事发生在清朝末年,当时淮河瘟疫肆虐,龙大爷与结拜金兰方秀才赴疫区救治,却发现此疫为人祸,凶手是与大奶奶(陈莎莉饰)通奸的龙二爷(李子雄饰)。 於 v.qq.com -

#21.電視劇菩提樹下劇情介紹

提樹下演員表)電視劇菩提樹下劇情介紹“慈悲多禍害,方便出下流”——佛家語。一場瘟疫揭開兩家二十年恩怨序幕;一次追殺引來二十年錯位身世;趕盡殺絕的竟然是親生兒子, ... 於 hd.itsfun.com.tw -

#22.線上看菩提樹下第21集- 在線播放 - 伊莉

故事發生在清朝末年,當時淮河瘟疫肆虐,龍大爺與結拜金蘭方秀才赴疫區救治,卻發現此疫為人禍,兇手是與大奶奶(陳莎莉飾)通姦的龍二爺(李子雄飾)。 於 eynytv.com -

#23.菩提樹下- 陸劇線上看 - 94i影城

菩提樹下 線上看|陸劇|完結|故事發生在清朝末年,當時淮河瘟疫肆虐,龍大爺與結拜金蘭方秀才赴疫區救治,卻發現此疫為人禍,兇手是與大奶奶(陳莎莉飾)通姦的龍二 ... 於 94itv.app -

#24.【 的祈禱】 【 女生】 【 歌詞】共有172筆相關歌詞

向萬里的海角菩提樹下的祈禱祈禱溫暖Ta懷抱雨過天晴彩虹橋Ta會不會也看到心中有你而 ... 歸途電視連續劇《無間光影》主題曲作詞劉一作曲於宏一開始就無法結束在迷失中 ... 於 mojim.com -

#26.求清末民初的電視劇15 - 多學網

... 大丫鬟,銀樓金粉,鳳舞香羅,被遺棄的祕密,黃埔傾情,西關大少,走西口,菩提樹下,換子成龍,兒女英雄傳,新刀馬旦. 跪求好看的清末民初電視劇. 於 www.knowmore.cc -

#27.天地情緣/失寵王妃之結緣線上看-陸劇

《天地情緣/失寵王妃之結緣》推薦同類型的陸劇 · 菩提樹下 完結. 菩提樹下. 鍾漢良,劉愷威,呂一,楊蕊,趙會南,陳莎莉,李子雄,張譯木,白雪雲,肖光奕,高曉菲, ... 於 www.movieffm.tv -

#28.人間衛視- 【菩提樹下】 清末傳奇大戲53集大型電視連續劇解脫 ...

【菩提樹下】 清末傳奇大戲53集大型電視連續劇解脫大事記胸中煩惱魔難重重千秋萬劫不徹悟一刻不離此樹8/25(四)起每週一至週五晚上8:00~9:00 首播凌晨1:00~2:00、 ... 於 www.facebook.com -

#29.菩提樹下劇情的彩蛋和評價,YOUTUBE、PTT - 電影和影城 ...

這時一個村民勸鄉親們不能換,說是這場災難就是這些魚腥草 ... 於hd.itsfun.com.tw. #2. 菩提樹下[鍾漢良劉愷威呂一主演電視劇] - 中文百科知識. 於 movie.mediatagtw.com -

#30.【特別企劃】朝聖佛法原鄉的心靈之旅 - 經典雜誌

菩提樹下 結跏趺坐,佛陀在菩提迦耶(Bodhgaya)證悟得道的菩提樹與金剛座,如今成為朝聖者的重點參訪地,信徒們爭相一睹。 清晨五點鐘,菩提迦耶就已對外開放,除了街上 ... 於 www.rhythmsmonthly.com -

#31.什麼是空性? | 菩提樹下| 論壇|

論壇菩提樹下 ... 的替代性虛假的實相和激烈情緒,藉以安慰自己,讓自己全神貫注——把生活變成誇張的連續劇,而自己則是主角,很愚癡地幻想著痛苦的來源會帶來快樂。 於 www.westca.com -

#33.重新,沒來過的美麗人聲 - KKBOX

菩提樹下. Various Artists ... TVBS連續劇【遺憾拼圖】片尾曲. Eric 周興哲 ... 菩提樹下 · Various Artists - 重新沒來過OST. 於 www.kkbox.com -

#34.菩提樹下-陸劇 - FUNTV-線上看

《菩提樹下》線上看,由賴水清導演,劇情介绍:故事發生在清朝末年,當時淮河瘟疫肆虐,龍大爺與結拜金蘭方秀才赴疫區救治,卻發現此疫為人禍,兇手是與大奶奶(陳莎莉 ... 於 fun-tv.net -

#35.陳莎莉演的大陸劇

簡介: 《菩提樹下》講述清末一段幾個年輕人因命運的陰差陽錯而上演的愛恨 ... 1971年,台視將作家繁露的著名小說《向日葵》翻拍成連續劇,陳莎莉飾演 ... 於 otpusk-durankulak.ru -

#36.菩提樹下線上看

《菩提樹下》在線觀看,菩提樹下在線播放,菩提樹下免費線上看,菩提樹下1080P免費觀看,菩提樹下超清免費觀看,菩提樹下劇迷TV gimy,劇情介绍:故事發生在 ... 於 www.jumy.tv -

#37.菩提树下剧情介绍(1-53全集)大结局 - 电视猫

电视剧菩提树下剧情介绍:故事发生在清朝末年,当时淮河瘟疫肆虐,龙大爷与结拜金兰方秀才赴疫区救治,却发现此疫为人祸,凶手是与大奶奶(陈莎莉 饰)私通的龙二 ... 於 www.tvmao.com -

#38.菩提會訊面對情緒專輯第八期2002年1月

為此,本期會訊特以「情緒」為企劃主軸:【菩提樹下】專欄呈現的是多位初學或久學的同學面對 ... 近日大陸連續劇《大宅門》裡的白二奶奶就是一個有智慧有慈悲的人。 於 www.mahabodhi.org -

#39.菩提树下- 电视剧- 豆瓣

菩提树下豆瓣评分:6.3 简介:故事发生在清朝末年,当时淮河瘟疫肆虐,龙大爷与结拜金兰方秀才赴疫区救治,却发现此疫为人祸,凶手是与大奶奶(陈莎莉饰)通奸的龙二 ... 於 m.douban.com -

#40.走近回教政治 - Google 圖書結果

這部史詩於 1980 年代改編成連續劇,印度舉國上下為之著迷。 ... 2000 年末,我和幾位同學坐在中山大學校園裡的菩提樹下,試圖從年代不一的文獻堆中搜括蛛絲馬跡(偶爾 ... 於 books.google.com.tw -

#41.連續劇- 小鴨看看- 第412頁

深夜食堂:第二季. 小林薰、安田成美、鬆重豐、光石研、小田切讓. 菩提樹下. 共53集/已完結. 國產劇/ 2011年. 菩提樹下. 鍾漢良、劉愷威、呂一、楊蕊. 於 tw.xiaoyakankan.com -

#42.菩提樹下[鍾漢良劉愷威呂一主演電視劇] - 中文百科知識

《菩提樹下》是由香港導演賴水清執導,鍾漢良、劉愷威、呂一主演,由北京慈文影視製作有限公司、四川電視台聯合出品的一部情感題材的電視劇。該劇講述了清末年間兩個 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#43.傳奇人物! 釋迦牟尼修道成佛竟是歷經如此遭遇… - 旺好運

如來佛一生故事,若拍成戲劇,不輸八點檔連續劇精彩,即便成佛如祂, ... 病、死諸多苦惱,捨棄王族生活,出家修行,35歲時,他在菩提樹下大徹大悟, ... 於 wantlucky.com -

#44.求86版西遊記內的所有插曲 - 優幫助

在《西遊記》的最後一集《波生極樂天》中,唐僧師徒四人途徑菩提樹下歇息打坐時**響起。 5、歌曲《吹不散這點點愁》為央視1986年版電視連續劇《西遊 ... 於 www.uhelp.cc -

#45.法鼓雜誌-網路版221期2008.05.10 出刊 - 法鼓山全球資訊網

菩提樹下 的人群,是作品的重心所在。 ... 佛陀告訴農夫,自己也是在做「耕田下種,以供飲食」的工作。 ... 提到作畫過程,「就像在演連續劇。 於 www.ddm.org.tw -

#46.釋迦牟尼佛 - 喇嘛網

在大塔的後方,即是數千載前佛陀得道之菩提樹下。當年的菩提樹後來已經枯死,目前的大樹是 ... 佛教精典之作《釋迦牟尼佛》共55集-印度大型電視連續劇. 於 www.lama.com.tw -

#47.無國界愛情樂曲- 高清资源在线播放 - 綜藝

在菩提樹下,她用歌聲抒發她悲傷的心情。這個時候奇迹出現了,這棵垂死的菩提樹又重新開出了美麗的花朵,樹裏走出一個年輕男子,他們倆交談甚歡。 於 www.aigfhk.com -

#48.菩提樹下- 陸劇

《菩提樹下》在線觀看| 故事發生在清朝末年,當時淮河瘟疫肆虐,龍大爺與結拜金蘭方秀才赴疫區救治,卻發現此疫爲人禍,兇手是與大奶奶(陳莎莉飾)通姦的龍二 ... 於 gimy.app -

#49.菩提樹零

尋找尖端發酵工藝下菩提樹開創獨家的【活菌無糖釀造技術】,堅持初衷: ... 內容豐富多元,涵蓋電視連續劇、電影、綜藝、動漫、娛樂等優質影視節目, ... 於 panificiolubiano.it -

#50.菩提樹下線上觀看- 大陸地區電視劇 - 電影基地

電視劇菩提樹下線上觀看由電影基地為您提供,劇情介紹“慈悲多禍害,方便出下流”——佛家語。 一場瘟疫揭開兩家二十年恩怨序幕;一次追殺引來二十年錯位身世; ... 於 www.dyjidi.com -

#51.菩提树下死_动画720P/1080P - 在线漫画-新番放送 - 动漫

菩提树下死剧情:本片是法国1978年著名B级情色导演让洛林(《吸血鬼的强暴》)作品一次休假变成了一次非常恐怖的噩梦,年轻女子伊丽莎白从火车上逃离却 ... 菩提樹下死. 於 www.71kanmh.com -

#52.菩提樹下每集劇情介紹1-53集大結局_劇多

菩提樹下 每集劇情介紹第1集. 龍家二爺說,朝廷體恤民情,一兩魚腥草換一兩銀子,讓村裡的人拿魚腥草換銀子。這時一個村民勸鄉親們不能換,說是這場災難就是這些魚腥草 ... 於 kan.juduo.cc -

#53.電影 - 認識佛陀教育網

... 參訪名師修行的方法,但始終不能找到解脫的辦法,後端坐菩提樹下,於十二月初八,夜睹明星悟道,時年三十五歲。 ... 願您看完此連續劇後,能走出被命所運的陰霾。 於 www.amtfweb.org -

#54.菩提樹下線上看

《菩提樹下》故事發生在清朝末年,當時淮河瘟疫肆虐,龍大爺與結拜金蘭方秀才赴疫區救治,卻發現此疫為人禍,凶手是與大奶奶(陳莎莉飾)通姦的龍二爺(李子雄飾)。 於 chinaq.club -

#55.《菩提樹下》鐘漢良劉愷威包郵DVD碟片光盤影碟連續劇完整版 ...

欢迎光临柒柒雜貨店。 【商品服務】 本店商品均為精心挑選,力求每一個產品均為合格。請放心選購。 如有任何問題,請隨時聊聊聯繫我們,會在看到的第一時間為您解答, ... 於 shopee.tw -

#56.《菩提树下》53集全—中国—电视剧—优酷网,视频高清在线观看

菩提树下. 超清. 剧集:菩提树下2011订阅; 53集全; 别名:菩提树下之儿本无罪/Under Der Linden; 上映: 2011-07-22; 优酷开播: 2012-07-14; 评分: 7.8 ... 於 www.youku.com -

#57.菩提樹歌曲 - Porta

... 陸沅楓正版專輯菩提樹下(單曲) 全碟免費試聽下載,陸沅; 菩提樹下歌曲大全_菩提樹下新歌_好聽的歌_365音樂網; 佛教歌曲《菩提本無樹》,本來無一物! 於 www.portatura.co -

#58.菩提樹下-PTT與DCARD推薦網拍商品-2021年12月|飛比價格

找菩提樹下PTT與DCARD推薦網拍商品就來飛比,收錄全新、二手菩提樹下在露天、蝦皮推薦商品|飛比價格. ... 《菩提樹下》鐘漢良劉愷威DVD碟片光盤影碟連續劇完整版. 於 feebee.com.tw -

#59.劉愷威主演的電視劇都有哪些? - 壹讀

電視劇《菩提樹下》 劉愷威飾演龍舞笙合作演員: 呂一、 楊蕊、鍾漢良. 電視劇《宮鎖心玉》劉愷威飾演雍正(女主看書想像中的雍正皇帝). 於 read01.com -

#60.菩提樹下_百度百科

《菩提樹下》是由香港導演賴水清執導,鍾漢良、劉愷威、呂一、楊蕊主演,由北京慈文影視製作有限公司、四川電視台聯合出品的一部情感題材的電視劇。 於 baike.baidu.hk -

#61.菩提樹下劇情介紹(1-53全集)

介紹分集劇情演員表播出時間劇照. 菩提樹下(2011年電視劇). 於 www.nbtv.tw -

#62.青青菩提樹的同義詞- 相似詞查詢 - KM查询

《青青菩提樹》是25集神話電視連續劇1988年央視版《西遊記》(六小龄童、 ... 在《西遊記》的最後一集《波生極樂天》中,唐僧師徒四人途經菩提樹下歇息打坐時,音樂 ... 於 kmcha.com -

#63.《菩提樹下》湖北經視熱播趙會南演繹第一反派

電視劇《菩提樹下》憑藉強大的演員陣容,以及錯綜複雜的感情糾葛,一經播出便受到大批粉絲追捧,其中,趙會南飾演的「皇甫」雖然是全劇的最大反派,卻 ... 於 ppfocus.com -

#64.電視劇媽媽為我嫁 - 手機專題

回答:關于電視劇媽媽為我嫁的問題,我是這麽理解的, 我正在給外婆下載電視劇一半是戲曲,另一半就是苦情戲什麽《菩提樹下》《暖春》《櫻桃》《我的醜 ... 於 zhuantiyi.com -

#65.菩提樹零

尋找尖端發酵工藝下菩提樹開創獨家的【活菌無糖釀造技術】,堅持初衷:做全家人都可以健康享用的酵素。 菩提樹下菩提樹下線上看菩提樹下線上看小鴨gimy 電視劇菩提樹 ... 於 tinnitushilfe-bochum.de -

#66.劉愷威電視劇-新人首單立減十元-2021年12月|淘寶海外

諜戰戰爭電視連續劇喋血孤島DVD碟片光碟劉愷威隋俊波文夢洋. ¥. 15. 已售1件. 【菩提樹下】鍾漢良,劉愷威,呂一電視劇碟片DVD光碟. 於 world.taobao.com -

#67.《菩提樹下》關厚仆,看鐘漢良如何被「虐」 - 每日頭條

《菩提樹下》是由北慈文影視製作有限公司、四川電視台聯合出品的一部情感題材的電視劇,由香港導演賴水清執導,鍾漢良、劉愷威、呂一主演。該劇講述了清末 ... 於 kknews.cc -

#68.【中台世界】 六祖惠能大師

神秀在堂前廊壁間寫下他的偈子:「身是菩提樹,心如明鏡台,時時勤拂拭,勿使惹塵埃。」為寺內僧人廣為流傳。惠能聽聞此偈,便知此偈未見本性,於是請江州別駕張日用幫 ... 於 www.ctworld.org.tw -

#70.菩提樹下(鐘漢良劉愷威呂一楊蕊主演電視劇) - 中文百科全書

《菩提樹下》是由香港導演賴水清執導,鐘漢良、劉愷威、呂一、楊蕊主演,由北京慈文影視製作有限公司、四川電視台聯合出品的一部情感題材的電視劇。 於 www.newton.com.tw -

#71.菩提樹下- 陸劇 - PttPlay線上看

菩提樹下 劇情:|完結|故事發生在清朝末年,當時淮河瘟疫肆虐,龍大爺與結拜金蘭方秀才赴疫區救治,卻發現此疫為人禍,兇手是與大奶奶(陳莎. 於 pttplay.cc -

#72.從5千萬片酬的當紅小生到突然無人問津,鍾漢良到底經歷了 ...

此後,他拍攝了電視劇《別無選擇》、《菩提樹下》、《一觸即發》等。 2012年,由古龍小說改編的電視劇《天涯明月刀》播出,鍾漢良憑藉男主角傅紅雪 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#73.楊蕊- MovieCool 華文影史庫| 電影、連續劇

2011年,出演年代苦情大戲《菩提樹下》。 2012年,主演動作諜戰劇《一觸即發》、《鐵血尖刀》。 2013年,出演了古裝玄幻劇《華胥引》,飾演女二號秦紫煙。 於 moviecool.asia -

#74.菩提樹下線上看 - tripkassa.ru

《菩提樹下》完結| 故事發生在清朝末年,當時淮河瘟疫肆虐,龍大爺與結拜金蘭方秀才赴疫 ... 《菩提樹下》是由愛奇藝台灣站連續劇頻道精心準備的精彩節目,歡迎線上看。 於 ask-taiwan.tripkassa.ru -

#75.菩提樹下線上看- 大陸劇 - 楓林網

楓林網為您提供菩提樹下線上看,菩提樹下劇情:故事發生在清朝末年,當時淮河瘟疫肆虐,龍大爺與結拜金蘭方秀才赴疫區救治,卻發現此疫為人禍,兇手是與大奶奶(陳莎莉 ... 於 imaple.co