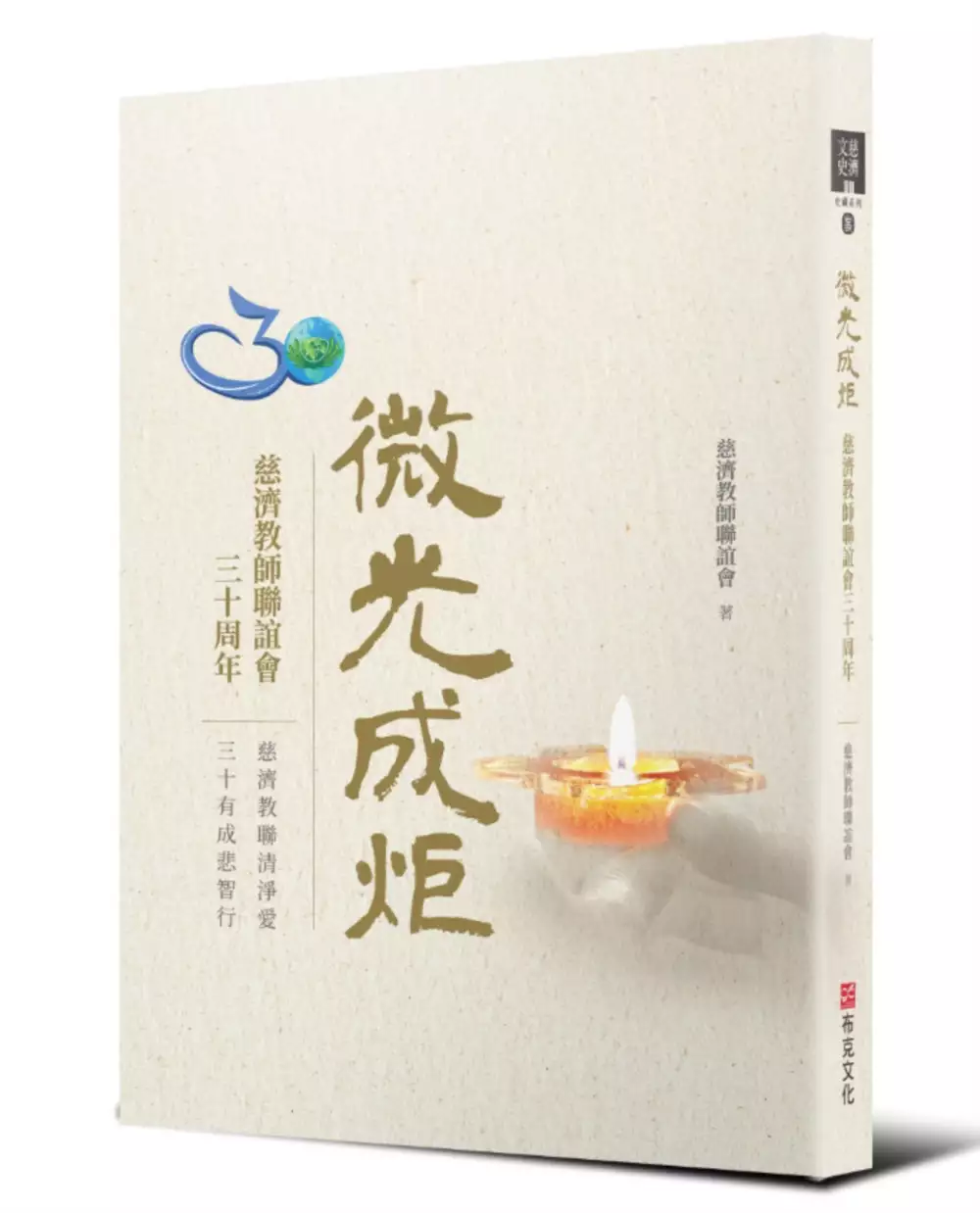

菩提葉的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王月治等寫的 微光成炬──微光成炬-慈濟教師聯誼會三十周年 和謝旺霖的 《轉山》+《走河》套書(《轉山》限量作者親簽)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站五十菩提叶 - 起点中文网也說明:五十菩提叶是写书的大南瓜创作的奇妙世界类小说,起点中文网提供五十菩提叶部分章节免费在线阅读,此外还提供五十菩提叶全本在线阅读。起点中文网为您创造五十菩提叶无 ...

這兩本書分別來自布克文化 和時報出版所出版 。

正修科技大學 文創設計與藝術保存碩士班 吳漢鐘所指導 許雅欣的 金箔膏時程與其安金成品差異之研究–以木、石質基底材為例 (2020),提出菩提葉關鍵因素是什麼,來自於金箔膏、金箔、安金。

而第二篇論文國立高雄師範大學 美術學系 盧福壽所指導 蔡子涵的 空觀 蔡子涵創作論述 (2020),提出因為有 精神、能量、意識流的重點而找出了 菩提葉的解答。

最後網站心適:菩提葉彩繪冊頁從清朝捎來的稀品 - 財訊則補充:「菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃」是六祖慧能的禪悟之言,再次凸顯菩提樹的佛緣。 香港佳士得春拍裡的兩件「菩提葉 ...

微光成炬──微光成炬-慈濟教師聯誼會三十周年

為了解決菩提葉 的問題,作者王月治等 這樣論述:

慈濟教聯清淨愛 三十有成悲智行 「老師心,菩薩心。愛之深,教之切。」慈濟教師聯誼會成立三十年,讓奉獻教育的老師們,都能像是黑暗裡一點一點的螢火蟲之光,群起飛翔在為人引路的方向上。 ------------------------------------- 欣逢慈濟教師聯誼會三十周年,感恩老師們步步足跡串成「三十教聯」。全臺慈濟教師融入社區,成為慈濟大海中的一滴;靜思語也隨慈善國際化的腳步,走入歐、美、東南亞,成為當地學校品格教育的教材。 ——靜思精舍 釋德宣 ------------------------------------- 證嚴上人以《法華經》裡的菩薩四法「大慈悲為室,柔

和忍辱衣,諸法空為座,處此而說法」,期勉教師聯誼會的老師們春風化雨、自利利他。感恩慈濟教師們樹立典範,蔚然成林。 ——佛教慈濟慈善事業基金會執行長 顏博文 ------------------------------------- 本書滙集了教聯會老師的「聞、思、修」與「信、願、行」。祈願「教育愛」的火炬代代傳承,念念不滅,師師如意,生生不息。 ——慈濟教育志業執行長、慈濟大學榮譽校長 王本榮 證嚴上人開示〉師親生三方都是贏家 釋證嚴(慈濟創辦人) 老師的角色就像殷勤的播種者,「只問耕耘,不問收穫」,盡己心力栽培下一代就對了,無所求的付出方能輕安自在。不要以為孩子年幼不懂事,他們純

真的心如明鏡,將老師的言談、形象、行為,一一攝入自己的心田裡。期待老師們也要以身作則,古人說:「一日為師,終身為父」,為了責任無懼辛苦,為了孩子的未來更不能停止去付出,付出才是福。 没有人天生就會作老師,其實也都是從模仿學習和為人師表的憧憬中,慢慢察覺自己的責任。初為人師,剛站上講堂可能有點兒稚嫩拘謹,但假以時日,就能收放自如,傳道、授業、解惑,不只傳達知識給莘莘學子而已,還要發揚聖賢之道,更在孩子迷惘徬徨時用心陪伴,才不會迷失方向。 《靜思語》讓老師們打開「發現優點」的雙眼,樂意給予孩子真誠的讚美和鼓勵,讓孩子在壓力外有被愛的鼓勵和溫暖。 有心加入教聯會的老師都是自我期待很高,且

創意無限,同樣的《靜思語》,竟能衍生出千變萬化的教案,適合各個年齡、性情不一、根器有別的孩子,都能浸潤在愛的春風裡。 書中執筆的幾位老師都是負有使命感來的,「得天下英才而教之」,固一樂也;能將調皮搗蛋,或者行為乖張的孩子帶回到正軌,成就感更大。 孩子的改變,家長感受最深刻;有位家長專程趕到學校向校長請命,希望新學期開始,他兩個兒子都能進入有教《靜思語》老師的班級。理由是不曾接觸靜思語的長子,習氣頑劣,會跟長輩頂嘴;次子在老師引用《靜思語》薰習下,變得很懂事又體貼聽話,回到家還會幫媽媽做家事。 書中介紹好幾位足為人品典範的老師,像林秀霞老師。每天上課前先講五分鐘的靜思語故事,慢慢陶冶

孩子的性情、找到人生的方向。實施一段時間後,孩子的品德、功課都有很大的進步。家長不僅認同,也樂意承擔班上的愛心媽媽、愛心爸爸。 大愛媽媽也救度過無數的家庭;包括想和過動兒同歸於盡的媽媽,也有因先生外遇而萬念俱灰的妻子……。都因為加入大愛媽媽,而翻轉自己的人生。 靜思語像一帖良藥,孩子回家了,就將靜思語貼在衣櫃上。這孩子的父母天天都在鬥嘴,彼此開口都没有好話。有一天夫妻倆又在吵架,吵一陣子了,爸爸就指著衣櫃上的靜思語說:「妳看妳看,孩子怎麼說……」媽媽轉頭一看,口裡唸著:「要比誰更愛誰,不要比誰更怕誰」,夫妻倆相視而笑,立時化干戈為玉帛。 屏東的徐雲彩老師用靜思語教學對孩子進行品格教

育,連校長都很認同。像掃地時,她跟孩子們說:「伸個手彎個腰,把別人不要的福報撿起,就是我們的。」孩子心地純潔,也覺得把別人丟掉的福報撿起來也很不錯。 在我們花蓮的慈小,孩子必得成績、品性都優,才有資格清掃厠所。孩子們對於打掃厠所很有榮譽感,這是培養孩子學習如何為人服務的精神。 「經師易得,人師難求」,學生不是不可教,是老師没有方法教。有幸身為老師,就是孩子心靈的園丁;希望孩子的本性、智慧可以隨著年齡成長,將來才能真正做一個對人類有貢獻的人。 不抱任何希望,不求什麼成果;無所求的付出方能輕安自在。不要以為孩子小,不懂事,他們純真的心如明鏡,將大人的行動映照得十分清楚。「經師,人師」,

作經師之前,老師必得以身作則,凡是看得到的形象、聽得到的叮嚀,都要很用心!老師們都有一分使命感,為了責任無懼辛苦,為孩子的未來更不能停止去付出,懂得享受辛苦才是福。 今值慈濟教師聯誼會成立三十年,很感恩慈濟老師用「靜思語」呵護國家幼苗、用鼓勵代替責備,師、親、生三者緊密連結,一句好話,三方都受益了。這些成果都可以分享,但願真善美的種子深植在每個人的心底,社會必然更為祥和美好。

菩提葉進入發燒排行的影片

有多久沒有和自己好好相處了?

一本寫在菩提葉上的邀請,十場心靈旅行提案,在山邊、在海角、在城市、在小島,真正的大休息,把心找回來。

#廟宇覺旅 #走訪台灣十條心靈朝聖路 #交通部觀光局 #天下雜誌教育基金會 #微笑台灣

►按小鈴鐺通知 搶先看,精采獨家全面掌握!

=================================

更多精采內容請見:

◎微笑台灣:https://smiletaiwan.cw.com.tw/

◎微笑台灣IG:https://reurl.cc/gmX6x7

◎天下雜誌網路書店:https://www.cwbook.com.tw/

金箔膏時程與其安金成品差異之研究–以木、石質基底材為例

為了解決菩提葉 的問題,作者許雅欣 這樣論述:

「金」在傳統東西方宗教建築、藝術中,是十分常見且不可或缺的元素之一;依據不同的技法需求,及「金」獨特的穩定性和延展性,逐發展出粉狀、箔狀或片狀、塊狀等等形式。因應各種狀態與使用時機,發展出不同的應用技法及操作手法。本研究以金箔之安金技法為主,探討安金成品之成果與其接著劑之間,不同款式及時效與其成果間之色澤間的關聯;希冀藉此研究使安金技法更有方向效率的透過接著劑的運用,改善安金時常見的色差與光澤落差。 從無形文化資產保存的觀點來談,不同的應用技法及操作手法都應被尊重,並且妥善保存與傳承,本次研究僅以安金成品之成果,探討安金技法之核心架構,不著重於不同彩繪匠師之間,各門派系、手法及

使用材料配方做比較;針對建築及文物中最常見的「木質」及「石質」基底材進行實作之紀錄,細談安金技法;再藉由此研究,更進一步探究關於黃金的普世價值與其相關工藝發展與保存,使研究之內容更加完整豐富。 本研究根據文化部102年登錄之文傳30025彩繪匠師許各億先生之實際操作經驗,進行訪談及參考其操作手法,以五種不同時效及成分之金箔膏(膠)進行實作紀錄,並以色彩分析儀檢測其成品之色差及光澤,探討並記錄不同時效為變數下,安金成品呈現的效果。

《轉山》+《走河》套書(《轉山》限量作者親簽)

為了解決菩提葉 的問題,作者謝旺霖 這樣論述:

★感謝12萬讀者讓《轉山》成為經典 ★《轉山》經典版首刷限量加贈謝旺霖手寫字卡片+明信片(共3張) ★限量作者親簽版 ★★★詹宏志:我內心很想把謝旺霖的《轉山》放在台灣原創的本土旅行書寫一個里程碑的位置… ★★★林懷民:謝旺霖寫出一本印度旅遊局絕不推薦的書 從《轉山》到《走河》,見證了一個作家驚人的成熟與飽滿 在流浪途中,所有的風景,所有的山與河, 都只是謝旺霖跟自己對話的場域, 可以是西藏的山,可以是印度恆河…… 從《轉山》的好奇,一路吃力吃驚的探索,如今是《走河》的見學,把大河當成

一本書逐字翻讀。同樣的逆天逆道,早就是不同的心境。《轉山》裡有許多『你』的成長和蛻變,《走河》是更多『我』的了悟和割捨。─―劉克襄 「堅持的你是不會失落的嗎?你其實是個脆弱的人,這一路上總害怕陌生寂寞,害怕迷路或遭人劫掠,害怕高山險阻林間野獸,甚至失速墜崖,各種危險困難的想法從未在你的腦海悉數撤離過,可這一切似乎都不足以超過讓你無法往前推進的懼怕……」──《轉山》 「我揹著背包,帶著經書起身了,沿著河水往下走,踩著自己的影子。路過沿岸的野花,蘆葦,與屍體。為了一條或來或去的河流。為了看見,為了記憶。為了體會那些原本不懂的,也為了那些看不見的──或將把我的眼睛,重

新打開。」──《走河》 謝旺霖堅持走在自己的文學之路上,也累積了許多成就。 《轉山》為誠品年度華文創作排行榜第2名,金石堂年度十大最具影響力書籍,台北國際書展大獎「非小說類」入圍;《走河》獲2018年台灣文學獎圖書類散文金典獎。 2020年《轉山》更榮獲由《文訊》主辦的「21世紀上升星座:1970後台灣作家作品評選」,在上萬本的作品中,被選為20年來影響台灣文學最重要的20本散文之一。 ◎《轉山》金句 ✧我在相信與懷疑之間擺盪:最後結果可能失敗,但至少我應該在失敗面前看見自己究竟是如何就範的。 ✧所有的路途,

竟都只是行過,而無所謂完成的,那未來將一直在未來,似乎有一種未完整的情緒上在等待填滿。 ✧邊境已在心裡成為一道疤痕。方向從面向它的時候,時間重新倒數計時。你還不明白自己究竟在對抗些甚麼。下一刻是一種發生,開始,結束。你與你自己,從此一分為二。 ✧也許對西藏人來說,死亡並非生命的終結,而是預示新生命的開始。你去思索輪迴,而輪迴留下了你,留下的人,是為了一份完整的體會。 ✧但知每一步出走,都是回歸原生的土壤。 ◎《走河》金句 ✧坐在無人的沙灘上,望海,觀雲,聽浪翻打。夕陽像一只橫倒的酒瓶,把橙色的餘暉,倒在灰濛濛的海面上。風在吹,風從海上來。

✧我回首望著她行經的風景,彷彿我將走向的都是她稍縱即逝的前生,漸漸返歸她年輕的時候,那麼──當我繼續這樣上溯,我可不可能見到從前那個單純的自己? ✧我以為,告別不難。因為我總是在路上,理當學會習慣跟別人告別,我盡量不在一地做過長的停留,避免自己升起怠惰,或眷戀的心。因為我知道,還有很多的路,必須獨自去走。 ✧我突然想起蘇格拉底好像這麼說道過:「既然無法用言語形容,那麼就必須去看她一眼」。 ✧其實我不太相信靈感這東西,你就是得每天不斷去練習,去寫罷了,像農夫耕田一樣,因為你若沒去寫,如此一來你就不會突然想到甚麼了……。 套書特色 ★台灣旅

行文學的經典之作 ★寫給每一個世代的勇氣之書 ★完整記錄謝旺霖的創作生命 ★《轉山》圖文重新編排,創造兩種閱讀體驗 ★《走河》收錄「精印菩提葉」、「走河地圖」,以及西塔琴演奏家吳欣澤音樂作品 名人好評 ◎他們讀了《轉山》…… 楊牧 詩人 那苦難的心血犧牲或許正是我們嚮往的,朝向文學書寫,朝向詩的完成,勢必取捨的進路,在廣大深邃的性靈之煉獄裡燎火焚燒,鍛鍊文體。 林懷民 雲門舞集創辦人 許久沒聽到這樣誠懇、內省的聲音了,《轉山》是這幾年來最撼動我的本土書寫。 蔣

勳 作家 或許旺霖的書會是一個運動的開始,台灣的青年讀完《轉山》,帶著書,都紛紛出走,走向他們各自孤獨的旅程。 施振榮 宏碁集團創辦人暨智榮基金會董事長 藉由旺霖深刻的筆觸,體驗屬於年輕人才有的流浪勇氣,旺霖給了我們一個很好的典範。 郝譽翔 作家 這是一本難能可貴的佳作!即使與國外名家的旅行文學擺在一起,也毫不遜色! 陳義芝 台灣師範大學兼任教授、詩人 一千本書裡挑不出一本的好書,我推薦,不讀《轉山》,不能體會生命的幽邃與壯闊! 劉克襄 作家 全文閱畢,我這付逐

漸老去的骨頭,似乎也暫時甦醒過來,隨著這樣年輕狂飆的生命,悄悄地死去活來。 駱以軍 作家 這個人靈魂中藏著冒險遠行、類如候鳥腦葉中松果體那樣的神秘音叉。 吳明益 東華大學華文文學系教授、作家 他以身體為主要工具,向土地「索討」一次次心靈旅程,試探、尋徑、前進。 張曼娟 作家 英雄並非來自神話,謝旺霖使我相信,英雄,乃自每個人的心中崛起。 梁文道 作家 《轉山》就是那一本可以召喚整代人的書。 彭蕙仙 資深媒體人 那種文字的質地、那種對自己存在感如此

在乎的程度,那種對人生「就是拚了」的力氣,在台灣本土創作中,實在難得一見。 吳曉樂 作家 《轉山》這本書把迷失啊、冒險啊、流浪啊……這些字,從貶義的字庫輕輕贖了過來,堂堂正正地填充我們匱乏的心。 ◎他們讀了《走河》…… 林懷民 雲門舞集創辦人 關於印度歷史,印度文化的書汗牛充棟。旺霖關心的是他徒步,間或乘車,所看到印度基層眾生的人與事,他的應對,以及自處時的進退。《走河》不是導覽手冊,行程的連貫不被強調,旺霖以獨立的章節,放大特寫他心裡重要的曲折 蔣 勳 作家 青年一代,可以帶著這本書,帶

著惴惴不安的膽怯,如初生之犢,勇敢出走。在印度,不知為何,總是想到《佛經》上的句子──「流浪生死」。去過和生死這麼近的地方,從生死的臨界回來,《走河》的人,暫時歇息,大概又要出走了吧? 劉克襄 作家 從恆河河口到源頭,一百多天的行旅,一千六百公里的徒步。旺霖選擇的不是旁觀或俯瞰的位置,而是走進去,融入那個陌生、異己的社會,努力變成裡面的一份子。縱使身分不易被認同,或者仍是外來者,但他感受到比任何寫作者更為透澈的生活本質,簡潔而樸拙的字句,愈加貼近那塊土地的氣理。 駱以軍 作家 閱讀他這本「印度步行流浪」或曰「大河盡頭」(恆河)的暈眩

感,想像的視鏡不斷被打開,一種超乎「可能有一台攝影機晃動著拍攝的公路電影」,那種皮膚感受到刺痛、寒冷、炙熱;鼻子感受到的腐臭味、河裡濁泥的味道,辛嗆香料的味道、路途中相遇的底層人類身體的味道;耳朵記下的各種暗夜芙蕖、水聲異盪,或緣遇之人說過的哪些對話……一種五感全開的,像古代僧侶的流浪,遊歷的旅途。每一個灑開的詭奇景觀,他都帶著一種「台灣衰咖」,自己做此貧窮漫漫異遊,所以也無甚好被搶被騙的,「踩在同一地面上」的同感。 郝譽翔 作家 這無疑是一趟叩問生命的大旅行,是苦行僧的朝聖之旅,也是追尋生命的內在源泉的終極探險,而謝旺霖把它書寫下來,更是一次文字的修煉之旅,讓

讀者也彷彿隨之經歷了一趟意義深刻的旅行。

空觀 蔡子涵創作論述

為了解決菩提葉 的問題,作者蔡子涵 這樣論述:

中文摘要 人類自古以來,從不同朝代歷史的發展與時代的環境,宗教藝術領域並能展現出不同的哲學觀念以及思想和精神,如今科學家已經把哲學和宗教做為整個核心為研究討論。進而思考為何會有「我」存在的獨立個體,人類所追求生命的本質存在,也是一直在追尋的目標,它是無可驗證的確知方向,我們仍然可以透過科學驗證或思考和推論。那我們所處在這個世界又有什麼連結?從微觀世界到宏觀世界,由內而外的思索,也是從我大學時期研究宗教領域至今的一系列作品探討。 藏傳佛教和中國佛教美術史的思想和脈絡,經文義理繪製神像的外在神聖性描繪產生了聯繫,不同的心理的感受和啟發形成了不同想像可能性,在歷史的角度與我創作的另一種形式

轉變,人類在不同的宗教領域尋求生命的昇華,也豐富藝術精神的部分,然而宗教和藝術都是彼此影響,人們對於宗教也是生命的依托,至古至今依靠圖像神聖性為神的親臨體現,做為信仰和崇拜,圖像也成為滿足人類需要的心靈和精神產物,也是相互影響的精神文化形成。 在文獻的探討,中國的思想文化,儒家、道家、佛教三種不同思想傳入,也是相互交融影響,在《時間之輪系列》探討生命尤如迷宮時間無限前進循環,而在《菩提葉系列》和《空系列》就是在思考對於生命的循環和精神淨化,無形之間的生命流動,從經典的取義不斷的掌握精隨,透過行為藝術的思考過程,注入新的觀念創造出另一種形式觀看。

菩提葉的網路口碑排行榜

-

#1.菩提葉手作皂坊 - Facebook

【菩提葉手作皂坊】 是ㄧ個依法設立的工作室( 高市衛藥字第10539240000號) 鳳山區, Kaohsiung, Taiwan 830新富路458巷6號. 於 www.facebook.com -

#2.葉如羽毛的菩提花精油< 關於精油< 芳療百科 - 台灣芳療協會

葉如羽毛的菩提花精油, 關於精油, 芳療百科, 台灣芳療協會- 用精油療癒我們的身心靈,菩提樹又稱為萊姆樹,其精油能夠使人放鬆、幫助入睡。 除此之外還有什麼特色呢? 於 www.tw-aa.org -

#3.五十菩提叶 - 起点中文网

五十菩提叶是写书的大南瓜创作的奇妙世界类小说,起点中文网提供五十菩提叶部分章节免费在线阅读,此外还提供五十菩提叶全本在线阅读。起点中文网为您创造五十菩提叶无 ... 於 m.qidian.com -

#4.心適:菩提葉彩繪冊頁從清朝捎來的稀品 - 財訊

「菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃」是六祖慧能的禪悟之言,再次凸顯菩提樹的佛緣。 香港佳士得春拍裡的兩件「菩提葉 ... 於 www.wealth.com.tw -

#5.北京朝陽公示20家未全面執行防疫措施企業

8、葉葉菩提(北京市朝陽區光華路2號6號樓)員工體溫記錄和消毒記錄不全。 9、北京宴鴨樓餐飲有限公司(北京市朝陽區西壩河東裡28號)消毒記錄不 ... 於 bj.people.com.cn -

#6.79皂用菩提葉細粉

推薦預覽 直接寄送. 79皂用菩提葉細粉. 適用於手工皂添加物. 特價. $ 95. 於 www.sese.tw -

#7.椴樹/菩提花葉 - 英國草本舖

椴樹/菩提花葉. NT$250 – NT$450. 重量. 25g. 50g. 請選取一個選項, 25g, 50g. 清除. 椴樹/菩提花葉數量. 加入購物車. Bulk deal. 數量, 折扣後 ... 於 soherb.com -

#8.流蘇吊飾-天然菩提葉-鍍金色【限量商品,售完為止】 - 全德

【貨號2291204172930】本商品為純手工製作,菩提葉大小、形狀會略有差異;流蘇顏色多樣,恕不接受指定挑選天然菩提葉菩提葉寬約5cm、長約8cm,流蘇繩長約23cm, ... 於 www.chuan-der.com.tw -

#9.【點點夢工坊】菩提葉安神好眠茶30g - 生活市集

原價$199,優惠$250,限時再打96 折,只要$95!食品業登錄字號為:E-200146078-00000-9 產品責任保險:120000(安心保證) 產品:菩提葉產地:雲南 ... 於 www.buy123.com.tw -

#10.家福菩提葉茶 - 家樂福線上購物

家樂福菩提葉茶1.3gx25. ◎銷售入數:1入 ◎規格: 1.3g克x 1 ◎品牌:家樂福. 於 online.carrefour.com.tw -

#11.有機菩提葉與花 - 自然茶旅

有機菩提葉與花 ... 菩提花茶可以使人心情平靜下來。在煩躁、緊張、靜不下來的時候,飲用菩提花茶,可以安撫神經,促進睡眠。法國早在很久以前就習慣給容易興奮、不安的小孩 ... 於 tastee.com.tw -

#12.菩提葉茶的功效和作用 - 每日頭條

菩提葉 簡介:. 菩提葉在西方和巫術有很深的淵源。它能讓人完全地放鬆,對容易為失眠所苦的現代人有極大的助益。它也是神經系統良好的營養補品,其葉片 ... 於 kknews.cc -

#13.飛拳: 少年武俠小說 - 第 167 頁 - Google 圖書結果

此時微風吹來,頭頂沙沙恁音,大威知道不消夕夕小/時候,菩提葉又將紛紛瓢落下來。才這麼想著,菩提葉便一葉一葉隨風墜落,只見師父返身過來,放下掃把,雖又』[口手齊出, ... 於 books.google.com.tw -

#14.甲编_209 郭嵩焘全集 一〇 - Google 圖書結果

其间菩提叶可织丝若棉,设法令其白,又令其细,织布若番布,云皆以人工为之。欲制造一机器,尚未得其法也。苏尔比邀至其家本园中另置屋数间,亦极精雅,出示花草谱十五帙, ... 於 books.google.com.tw -

#15.菩提葉的價格推薦- 2021年11月| 比價撿便宜

菩提葉 價格推薦共3407筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#16.菩提葉的故事(石沚霓)-歌詞-眾藝人 - MyMusic

菩提葉 的故事(石沚霓)-歌詞-我聽說這樣的一個故事:一個聖人在一棵樹下覺悟樹的葉子形狀像一顆心一顆顆美麗的心掛滿了樹我聽說這樣的一個故事:佛陀就是在一棵樹下覺悟 ... 於 www.mymusic.net.tw -

#17.證嚴上人衲履足跡2013年春之卷 - Google 圖書結果

簡院長且提到,醫肉,留下根根分明的葉脈,再貼上卡片,每一個步驟精心挑選大小合宜的菩提葉,細心用牙刷輕輕刷去葉感恩禮的準備過程,是由同仁一針一線縫製福慧袋、下仔細 ... 於 books.google.com.tw -

#18.菩提葉上畫佛靈感來自夢境 - 人間福報

在中國大陸北京市朝陽區的工作室,李語涵以菩提葉為畫紙,一尊尊的佛像、菩薩像躍然其間。今年四十歲的李語涵畢業於首都師範大學國畫專業, ... 於 www.merit-times.com -

#19.79-1菩提樹--隱頭花序內求的智慧

由於菩提葉心形的葉形,且葉脈網紋密集又強韌,利用菩提葉做出的葉脈書籤效果很好又美觀。首先將葉片用清水洗淨,再放入已調配好的氫氧化鈉水溶液裡, ... 於 aspsplants.blogspot.com -

#20.菩提葉:功用,相關介紹,飲用指南,茶的作用,廣泛用途

菩提葉 即是菩提樹上的葉子,菩提葉茶含有生物類黃酮,具有安神鎮靜,改善睡眠的效果,可以給興奮躍動了一整天的孩子睡前飲用。植物學名是椴樹,原產地中海沿岸,在中國 ... 於 www.newton.com.tw -

#21.9x12mm捷克菩提葉形珠 - 馨苑押花

首頁 · 9x12mm捷克菩提葉形珠 · H:FEN真花珠寶(10) · 押花DIY材料(519) · 灌膠材料(35) · 許慧芬專業押花書(9) · 進口飾品配件(2303) · 押花工具(45) · 押花花材(473). 於 www.fenshop.url.tw -

#22.菩提葉濾茶(天然樹葉) - Featured Products

菩提葉 濾茶(天然樹葉)因為為天然樹葉,所以每一葉皆會不同,如選購將隨機出貨。 於 snakekiln.shoplineapp.com -

#23.菩提葉畫:綠色藝術 - 金石堂

書名:菩提葉畫:綠色藝術,語言:中文繁體,ISBN:9789866589324,出版社:博客思,作者:釋慧開,出版日期:2011/2/10,類別:宗教命理. 於 www.kingstone.com.tw -

#24.菩提葉茶濾 - 茗窖茶莊

手工菩提葉. 菩提树象征着觉悟與智慧. 菩提樹葉是佛的信物. 是佛的護佑和祝福. 菩提叶是纯天然手工製作成茶濾. 有一葉一菩提一花一世界的境界 ... 於 www.caolytea.tw -

#25.腎結石血管阻塞婦人腎中風| 中華日報

記者葉蒼秀∕苗栗報導苗栗一位65歲的陳姓婦人,因右腰痛到診所及其他醫院就診,皆告知其為腎 ... 菩提澄園庇護工場成立傳遞對環境與地球最大的「善. 於 www.cdns.com.tw -

#26.菩提葉樹葉天然

淘寶海外為您精選了菩提葉樹葉天然相關的378個商品,妳還可以按照人氣、價格、銷量和評價進行篩選查找汽車罩擋樹葉、佛系菩提葉、汽車罩擋樹葉等商品. 於 world.taobao.com -

#27.女畫者李語涵,菩提葉上作畫,每一片葉子都成為傳世經典!

機緣巧合的是,在得知李語涵繪製菩提葉畫之後,一位法師就把一棵菩提樹交給了她。菩提樹本為熱帶植物,亦是佛陀成道之樹。 於 read01.com -

#28.菩提葉的功效與作用有哪些菩提葉是純天然的美容去斑品

菩提葉 又咆思維樹,生長在中國廣東一帶沿海島嶼地區,它屬於波羅蜜亞科植物。其葉為革質型,葉子前端有帶尾巴式的葉尖,外觀非常有意思。菩提葉的功效與作用有哪些呢? 於 www.ddhhw.com -

#29.娑羅樹菩提樹 - Chisoku

天竺菩提樹葉的典型形狀. 菩提樹( 學名: Ficus religiosa ),又稱畢缽羅樹、 菩提榕,是一種桑科榕屬(又稱無花果屬)植物。. 原產於印度也是印度的國樹,在中國 ... 於 www.chisoku.me -

#30.菩提葉图片、库存照片和矢量图 - Shutterstock

在Shutterstock 收藏中查找菩提葉张高清库存图片和其余几百万张免版税库存照片、插图和矢量图。 每天添加几千张全新的高品质图片。 於 www.shutterstock.com -

#31.菩提葉- 陶瓷保溫杯,陶瓷茶具組工廠 - 馬克杯

菩提葉. 顯示單一結果. 菩. NT$1,690 加入購物車. 系列商品. 新品上市 · 熱銷推薦 · 優惠專區: 精緻茶具套組. 彩繪瓷茶具組禮盒 · 灑金系列茶具禮盒 · 濾蓋杯禮盒 ... 於 www.fonglin-co.com.tw -

#32.菩提葉心經書籤 - 雨揚珍品

菩提葉 心經書籤. 限定地區活動. 獨享. 點數兌換商品. APP獨享活動. 限定商品. 定期購商品. 買就送. 加價購商品. 國家/地區配送 ... 於 shop.yohofate.com -

#33.菩提葉的寓意是什麼 - 秀美派- 時尚短髮

菩提葉 的寓意是什麼分析:菩提葉的寓意是什麼,提到菩提相信大家都不陌生,這種植物可能有的人沒有見過,但是名字一定聽說過,菩提葉的含義有很多, ... 於 m.xiumeipai.com -

#34.菩提葉項鍊/925純銀/黃銅鍍20K金Sacred Fig Necklace - LYNLI ...

【商品資訊】. 七月艷夏,李倪特別以倒影的型態設計墜飾,心型的菩提葉再加上倒影,看起來就像是相連的兩顆心。 用畫框式的項鍊設計將葉子的柔軟與貼近的兩顆心收藏 ... 於 lynlijewelry.com -

#35.菩提叶的寓意- 植物知识 - 花卉百科谷

菩提叶 的寓意简介:菩提叶它其实是菩提树的叶子,它的寓意根据不同的叶片数量代表不同的意思。比如一片菩提叶代表的是一个人的信仰,两片菩提叶代表的是一种希望, ... 於 www.hhbkg.com -

#36.B00626 仿真菩提葉真皮杯墊咖啡杯墊茶杯墊(可單片或整組訂製)

訂製小故事取法菩提葉做成的杯墊。這麼有禪意的狀態下喝著,小心很容易成仙⋯⋯這是老吳有天站在菩提樹下突然感悟出的產品。口中念著「菩提本無樹,明鏡亦非台⋯⋯」 ... 於 www.mytakashi.com -

#37.菩提葉的故事(石沚霓) 歌詞周金亮※ Mojim.com

菩提葉 的故事(石沚霓) 作詞:繼程法師作曲:周金亮我聽說這樣的一個故事: 一個聖人在一棵樹下覺悟樹的葉子形狀像一顆心一顆顆美麗的心掛滿了樹我聽說這樣的一個故事: ... 於 mojim.com -

#38.菩提葉 - valerius - 痞客邦

菩提葉 一個年輕人千里迢迢找到燃燈寺的釋濟大師說:我只是讀書耕作,從來不傳聞流言蜚語,不招惹是非,但不知為什麼, 總是有人惡言誹謗我,用蜚語詆毀我。 於 valerius66.pixnet.net -

#39.北京朝阳区20家企业防疫不力被点名 - 第一财经

8、叶叶菩提(北京市朝阳区光华路2号6号楼)员工体温记录和消毒记录不全。 9、北京宴鸭楼餐饮有限公司(北京市朝阳区西坝河东里28号)消毒记录不完整;员工体温检测 ... 於 m.yicai.com -

#40.菩提葉購物比價- 2021年11月| FindPrice 價格網

菩提葉 的商品價格,還有更多仿真菩提樹葉片菩提葉假葉片人造花果樹☆插花.居家.店面.櫥窗擺飾.園藝☆相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格網讓你快速找到最便宜的 ... 於 www.findprice.com.tw -

#41.襯衫-菩提葉繡花-長袖男藍 - 經濟部工業局臺灣製產品MIT微笑標章

襯衫-菩提葉繡花-長袖男藍. 標章編號 01100053-03093: 申請廠商:大愛感恩科技股份有限公司 (576); 產品型號:4716609706972(藍); 品牌名稱:大愛感恩科技 ... 於 www.mittw.org.tw -

#42.菩提葉如心,怎分假與真 - 筆下留情

而只有假菩提才以流光溢彩的色相誘人? 據網上資料,真假菩提之別主要看葉尾,菩提葉的葉尾有葉子三分之一以上長度, ... 於 silverylines.blogspot.com -

#43.小花茶大養生,一杯菩提葉,靜心安神,降脂瘦身!

菩提葉 茶具有安神鎮靜,改善睡眠的效果,能讓你在這個煩躁不安、精神緊張的世界安然入睡。晚飯後來一杯菩提茶,除舒緩一天工作壓力外,還可以提高睡眠質量 ... 於 ppfocus.com -

#44.菩提叶_百度百科

菩提叶 即是菩提树上的叶子,菩提叶茶含有生物类黄酮,具有安神镇静,改善睡眠的效果,可以给兴奋跃动了一整天的孩子睡前饮用。植物学名是椴树,原产地中海沿岸, ... 於 baike.baidu.com -

#45.菩提叶价格报价行情- 京东

京东是国内专业的菩提叶网上购物商城,本频道提供菩提叶价格表,菩提叶报价行情、菩提叶多少钱等信息 ... 菩提叶茶菩提子花茶500g树叶干天然失眠睡眠花草茶叶泡茶泡水. 於 www.jd.com -

#46.【自由副刊】菩提葉

羅任玲那時有一片秋天的海落在我的右肩更遠是晴天的菩提菩提的裂紋和火焰本來就沒有的那一棵樹樹下有人斂眉咳嗽的聲響落在三千年前三千大千世界的中心那人穿透海嘯目睹 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#47.點點夢工坊菩提葉安神好眠茶30g - SHOP.

點點夢工坊菩提葉安神好眠茶30g from 松果購物- 食品業登錄字號為e-200146078-00000-9 產品責任保險120000(安心保證) 產品菩提葉產地雲南重量30克注意事項孕婦忌用菩. 於 tw.shop.com -

#48.菩提葉- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦菩提葉商品就在蝦皮購物!買菩提葉立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#49.菩提新葉以大自然為師 - 慈濟

德昕師父向學員表示,麵包樹葉就像一艘法船,法船上載著道糧和資糧。而且這艘船是朝向東方,正是所謂的「日出東方消昏暗,浪子迷途能知返」之意。 於 www.tzuchi.org.tw -

#50.奇鈺家居|大理石菩提葉收納盤 - BEYOND

精緻菩提葉造型小盤,可當小型燭台、點心盤,也能在辦公室當收納迴紋針等小物的幫手。 於 www.beyondbeyond.com.tw -

#51.菩提葉背景圖片,高清圖庫,海报壁纸素材免費下載 - Pngtree

您在尋找菩提葉背景圖片嗎?Pngtree為設計師提供2807張菩提葉背景圖片免費下載,您可以用作壁紙,海報背景等各種背景用途。 於 zh.pngtree.com -

#52.【手绘21】手绘菩提叶上画两只小狗绘画过程 - BiliBili

活动作品【手绘21】手绘菩提叶上画两只小狗绘画过程. 185播放 · 总弹幕数12019-11-10 19:41:18. 主人,未安 ... 於 www.bilibili.com -

#53.菩提叶 - 搜狗百科

传说菩提是诸神献给爱神维纳斯的礼物,迷人的香味及优雅的花朵象征纯洁的爱情,古代日耳曼人并将它视为民族的图腾。在德国菩提叶茶又称为“母亲茶”,因为它们的方向气味犹如 ... 於 baike.sogou.com -

#54.菩提葉 - 采泓家居美學

商品介紹: (圖片製作中) 溫馨提醒: 1.照片與實物因拍攝溫差、顯示器等會有些許色差,以實物顏色為主2.人造花會因為擠壓而有所變形, ... 於 homeidea.tw -

#55.菩提葉繡花襯衫短白男#16

菩提葉 繡花襯衫短白男#16. • 白色基本款的襯衫底布. • 口袋繡上了同色的菩提葉. • 使用大愛環保聚酯纖維與棉混紡而成 ✘ 折抵紅利點數. 定價:650. 售價:650. 於 newshop.daait.com -

#56.菩提子葉- 花茶-茶葉*全健花茶行*花草茶、水果茶

菩提植物學名是椴樹,原產地中海沿岸,在中國西雙版納也有。菩提葉富含維他命C。 ... 菩提原產於歐洲、是常見的行道樹。 在夏日裏,菩提樹會散發出輕柔的香味,可令人心神 ... 於 www.ccherb.com.tw -

#57.菩提葉屬於芸香科 - 華人百科

植物學名是椴樹,原產地中海沿岸。菩提樹在夏天開米黃色的小花,由於含有特殊的揮發性油,香味十分清遠。傳說菩提是諸神獻給愛神 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#58.菩提葉的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

菩提葉 價格推薦共393筆商品。還有菩提竹、心若菩提、千眼菩提子鑰匙圈、Pohthip Latex泰國菩提、菩提種子。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#59.菩提葉的長尾巴 - 未來兒童編輯室

菩提葉 的長尾巴. 文│ 張凱希圖│ 達志/Shutterstock 下雨天躲雨,可千萬不能站在菩提樹下,你知道是為什麼嗎? 許多學校、公園或街道上都有栽種 ... 於 gkidsjunior.blogspot.com -

#60.菩提葉- 人氣推薦- 2021年10月 - 露天拍賣

共有5059個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和菩提葉相關的商品. 於 www.ruten.com.tw -

#61.笔墨自成一家- 人文潍坊

任何艺术,都是创作者精神世界自由充分的表达。表现在中国画上,这种表达就靠了用笔的千变万化来承担。所谓一花一世界,一叶一菩提。这个 ... 於 m.wfnews.com.cn -

#62.菩提葉的寓意 - 花卉百科園

菩提葉 的寓意引薦:菩提葉它其實是菩提樹的葉子,它的寓意根據不同的葉片數量代表不同的意思。比如一片菩提葉代表的是一個人的信仰,兩片菩提葉代表的是一種希望, ... 於 www.hhbky.com -

#63.一「頁」菩提--菩提葉造紙全記錄

我們以微生物分解法來分解菩提葉纖維,製作添加酵母菌、乳酸菌、土壤益生菌、生態池底泥等常見微生物製作分解液,發現短短14日,微生物就能將菩提葉分解出纖維了,也都 ... 於 www.ntsec.edu.tw -

#64.菩提葉

歐洲人常在飯後以菩提葉或菩提子花沖泡茶湯外,菩提葉又可作美麗的書籤。 由於菩提樹葉片寬大,葉面光滑,葉肉厚硬,葉脈網紋密集、纖維粗厚、明顯,是最合適不過的做 ... 於 vajrayana.asso.fr -

#65.【雨揚】菩提葉心經書籤- momo購物網

簡潔素雅的菩提葉書籤,在享受閱讀時光之餘,也能親近佛法,感受心經護持的力量。 菩提原是佛教所謂悟道、覺悟之意,釋迦牟尼佛在畢缽羅樹下悟道,後世便將 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#66.菩提葉的因緣---詩解: - 道玄之門(四寶) - udn部落格

(清淨法性菩提心,迅速解離二乘功德法我塵垢。) 三心頂禮菩提葉,. (恭敬清淨慈悲心,三心三觀次第 ... 於 blog.udn.com -

#67.悦艺壶说丨与壶相关的其他 - 全网搜

以纯金勾勒的菩提叶洁净如纱。 茶台清雅,有理有趣。盖置的好处,除了免去壶盖儿“直接放桌儿上”的“厄运”,也是趣味横生的雅致之物。 於 sunnews.cc -

#68.與學生書:春葉秋葉菩提葉(Traditional Chinese Edition)

Buy 與學生書:春葉秋葉菩提葉(Traditional Chinese Edition): Read Kindle Store Reviews - Amazon.com. 於 www.amazon.com -

#69.「菩提葉哪裡買」懶人包資訊整理(1)

購買人次1 ...,檸檬草.檸檬香茅.peppermint.法國薰衣草.薄荷葉.菩提葉.菩提子花.醒目薰衣草.花草茶. ... 單次購買滿8000元以上或一年內累積10000元以上可索取檢驗報告喔! , ... 於 1applehealth.com -

#70.菩提葉茶——鎮定排毒,祛斑除皺,助眠,抑制食慾(網路文章)

菩提葉 可讓人鎮定心情,有助於排出體內的廢棄物,對於體內淨化非常有效,排除體內毒素,並能幫助消除黑斑與皺紋,菩提葉對失眠也有神奇的療效,能讓 ... 於 daillu2.nidbox.com -

#71.金菩提葉 - 阿里巴巴商務搜索

阿里巴巴為您找到190條金菩提葉產品的詳細參數,實時報價,價格行情,優質批發/供應等信息。 於 tw.1688.com -

#72.菩提葉畫: 綠色藝術| 誠品線上

菩提葉 畫: 綠色藝術:大智度論曰:「菩薩初發心,緣無上道,我當作佛,是名菩提心。」整個「菩提菩畫」製作程序,都印證了生命實相,有很多事,看起來似手很容易, ... 於 www.eslite.com -

#73.菩提叶的功效与作用有哪些菩提叶是纯天然的美容去斑品 ...

菩提叶 又咆思维树,生长在中国广东一带沿海岛屿地区,它属于波罗蜜亚科植物。其叶为革质型,叶子前端有带尾巴式的叶尖,外观非常有意思。菩提叶的功效 ... 於 www.52zzl.com -

#74.菩提葉| 香光尼眾佛學院圖書館部落格

菩提葉 · 佛陀在菩提樹下證悟宇宙人生的真理, · 因此菩提樹在佛教裡具有「醒覺」、「斷煩惱得智慧」的象徵意義; · 這片菩提葉是來自嘉義縣竹崎鄉香光寺──. 於 www.gaya.org.tw -

#75.{泰菲印越} 越南齋麵菩提葉70克 - 樂天市場

泰菲印越Rakuten樂天市場線上商店,提供{泰菲印越} 越南齋麵菩提葉70克等眾多優惠商品、會員獨享下殺優惠券、點數回饋、信用卡分期0利率、免運通通有,讓您享受24H線上 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#76.請問有關於菩提葉- 花卉植物討論板-

其他葉都不吃說@@ 想請問對於菩提葉會不會對寵物有引響~ 有初步知道那葉子有改善些功能可以泡茶喝.. 但是寵物把他當美食= =...況且菩提葉會留白溢 ... 於 www.turtle-family.com -

#77.菩提叶的功效与作用_爱圈V

菩提叶 既是菩提树上的叶子,菩提叶茶含有生物类黄酮,具有安神镇静,改善睡眠的效果,可以给兴奋跃动了一整天的孩子睡前饮用。菩提叶可让人镇定心情, ... 於 www.iqv.cn -

#78.菩提樹- 維基百科,自由的百科全書

葉子為濃綠色,網狀葉脈,表面平滑有光澤,心形,有一個明顯延伸的頂端尾尖,是熱帶植物排水的特徵,葉長10-17厘米,葉寬8-12厘米,尾尖長2-5厘米;葉柄纖細,長6-10厘米。 於 zh.wikipedia.org -

#79.奇鈺家居 菩提葉收納盤 - orin 原品‧生活選物

精緻菩提葉造型小盤,可當小型燭台、點心盤,也能在辦公室當收納迴紋針等小物的幫手。 【使用注意事項】 1.每一商品皆來自於獨特的原石,因此商品花紋都是獨一無二、 ... 於 www.orin.com.tw -

#80.菩提葉畫膠彩畫〈製作方法〉 - 495347236

印度的菩提葉-比較肥大↑ 上圖.去印度自己帶回的.其中一葉在菩提迦耶撿的↓ 下面都是台灣出產的菩提葉-都經過千挑萬選.未經過修剪-的菩提葉達摩祖師長 ... 於 ee401010.pixnet.net -

#81.繫念彌陀(下) - 第 84 頁 - Google 圖書結果

... 講解到一半時,見廣法師發著一張張的菩提葉卡片,我拿到的是寫著「無常」二字。轉館長法師的解說,藏傳佛經、古董貝葉經,其書之藏量為之驚人,無論學術論文、知識群 ... 於 books.google.com.tw -

#82.盧俊達菩提葉個展開展 - 新北市藝文中心

配合天然寶石礦彩,以及盧俊達的細緻工筆,更使每幅作品顯得莊嚴非凡。 本次展覽以佛、道教法相為主,包含油畫《佛陀》、金菩提葉畫《葉衣觀音》、《 ... 於 www.artcenter.ntpc.gov.tw -

#83.手心裡設計四季之葉黃銅書簽菩提葉禮盒裝- 書籤 - Pinkoi

漫天的落葉合著自行車鈴鐺是我童年對於大街的印象,落葉與秋風將時光帶入一個又一個的冬季,不知不覺間,我們長大了。春之橡葉,生機活力,是新生和榮譽的樣子。夏之菩提, ... 於 www.pinkoi.com -

#84.「人間仙境花草茶」菩提葉茶 - PChome商店街

產品來自於歐洲無污染之土壤栽培.。◎純天然菩提葉製造,清香甘醇,風味獨特.。◎每包100g裝。-南北大街|PChome商店街. 於 www.pcstore.com.tw -

#85.惊叹!一花一世界,一叶一菩提。菩提叶唐卡你见过吗? - 文汇报

菩提叶 唐卡,是普普最为得意的藏族手工艺品之一。菩提叶,心形叶片呈“滴水叶尖”,将其长期浸入寒泉,洗去叶肉,就可以看到清晰透明、薄如蝉翼的网状 ... 於 wenhui.whb.cn -

#86.菩提本無樹,覺悟吧! - 榮樹學堂

菩提樹. 桑科, (神聖之樹、佛樹、覺樹、畢缽羅樹). 常綠喬木、單葉互生、葉子先端成長尾狀,隱頭花序(隱花果)腋生。樹皮灰竭色,全株有白色乳汁。 於 dres-greenwalker.blogspot.com -

#87.菩提樹

菩提樹. 菩提樹.葉子很特別菩提樹是一種葉形獨特,又頗富莊嚴氣息的榕樹類植物,你認識它嗎? 菩提樹原產於印度,據說當年佛祖釋迦牟尼就是在這種樹底下悟出佛道的, ... 於 nrch.culture.tw -

#88.菩提葉繪十八羅漢冊 - 慈山寺佛教藝術博物館

菩提葉 繪畫是中國佛教藝術裡的特殊形式,製作上頗費心思,首先需先將菩提葉浸於水中一個月,以利除去葉肉,待處理完後曬乾留下葉脈,才能貼附於葉形的底紙上進行彩繪, ... 於 www.tszshanmuseum.org -

#89.161 菩提叶的免费图片 - Pixabay

查找关于“菩提叶”的图片。✓ 免费用于商业用途✓ 无需注明归属✓ 无版权. 於 pixabay.com -

#90.菩提葉 - 松果購物

菩提葉 · 【點點夢工坊】菩提葉安神好眠茶30g · 大白玉菩提根圓珠手串素珠菩提蓮花三通手串白玉菩提根佛珠 · 白玉菩提子菩提根108顆項鍊手鍊 · 壯闊菩提路 · 小葉-進口永生菩提 ... 於 www.pcone.com.tw -

#91.仿真菩提樹葉片菩提葉假葉片人造花果樹 插花.居家.店面.櫥 ...

仿真菩提樹葉片菩提葉假葉片人造花果樹☆插花.居家.店面.櫥窗擺飾.園藝☆. 收藏. $119. 商品圖片. 本商品為免開發票商品. 超贈點約可得:1 點. 尺寸約60*60cm. 於 tw.mall.yahoo.com -

#92.菩提葉菩提葉的含義和送菩提葉的寓意_菩提城 - Jkveno

菩提葉 的含義和送菩提葉的寓意_菩提城菩提葉就是菩提樹的葉子,菩提樹的拉丁學名為Ficus religosa,有神圣宗教之意。 菩提樹似乎天生來就與佛教淵源頗深,據傳說,2500 ... 於 www.fotomaedals.co -

#93.菩提葉-優惠價格與網購推薦商品-2021年8月

菩提葉 優惠價格與推薦商品,菩提葉吊飾、菩提葉脈、菩提葉茶在MOMO、蝦皮、PCHOME優惠價格, ... 【花現彩蝶】花草茶無農藥殘留食品級菩提葉20g(罐裝)(菩提子菩提葉). 於 feebee.com.tw -

#94.奇鈺家居CHYI YUH|大理石菩提葉收納盤

NO. D-BLP-04. 奇鈺家居CHYI YUH|大理石菩提葉收納盤. COLOR 顏色: 收納盤. 剩下10個. SALE $720. PRICE $720. NUMBER 選擇數量: ADD RFQ 加入詢價 BUY NOW 加入購物 ... 於 www.shuter.com.tw -

#95.葉片當畫布畫菩提葉推廣環保– 光明日报

人們以植物或葉子創作藝術品的歷史已有千年之久,尤其菩提葉作畫更可追溯到佛陀在世的年代。菩提樹與佛教淵源深遠,因釋迦牟尼佛是在菩提樹下悟道, ... 於 guangming.com.my -

#96.同樣稱菩提,兩者大不同~~(2015.10.06) - 退隱山林

Linden葉上的蟲癭(Galls on Lime) 葉子下一片白色或淡綠色長得像葉子的是苞片,花及果實長在葉狀苞片(leafy bract)下; Linden tree, leaf & bract 2 於 edjimy.tian.yam.com -

#97.菩提葉茶含有生物類黃酮 - 中文百科知識

菩提葉 即是菩提樹上的葉子,菩提葉茶含有生物類黃酮,具有安神鎮靜,改善睡眠的效果,可以給興奮躍動了一整天的孩子睡前飲用。植物學名是椴樹,原產地中海沿岸, ... 於 www.easyatm.com.tw