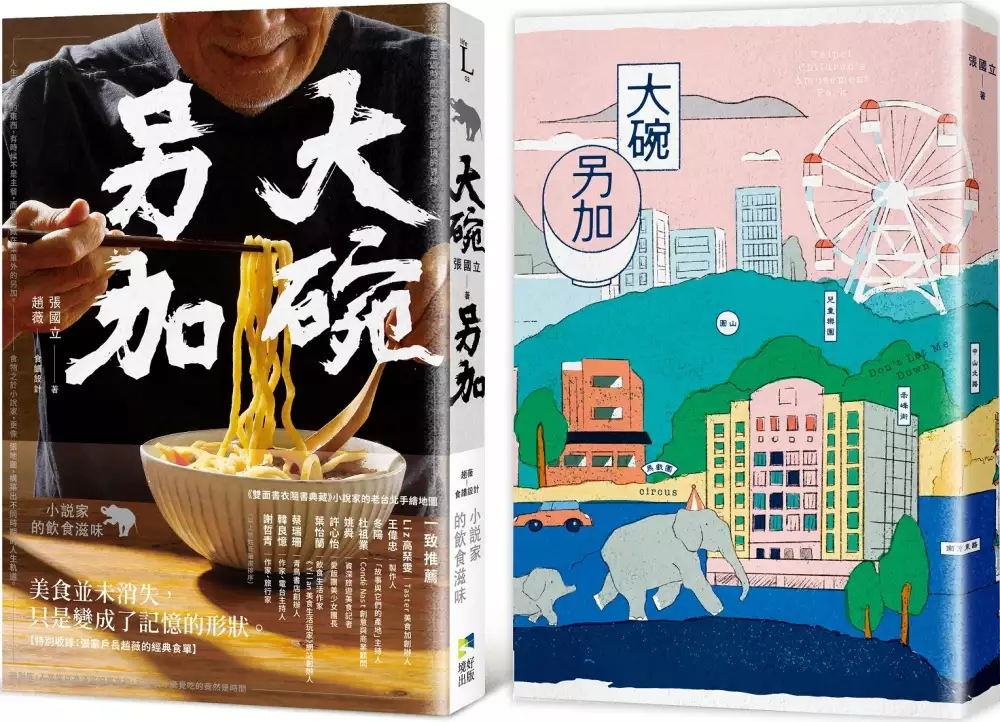

蒸饅頭 蒸籠的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張國立寫的 大碗另加【插畫書衣親簽版】:小說家的飲食滋味(隨書珍藏:時間之味老台北手繪地圖雙面書衣) 和張國立的 大碗另加:小說家的飲食滋味【隨書珍藏:時間之味老台北手繪地圖雙面書衣】都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自境好出版 和境好出版所出版 。

國立中興大學 食品暨應用生物科技學系所 賴麗旭所指導 陳春容的 稻米品種及取代比例對饅頭品質之影響 (2016),提出蒸饅頭 蒸籠關鍵因素是什麼,來自於米種、饅頭、感官品評。

而第二篇論文中原大學 建築研究所 殷寶寧、蔣雅君所指導 陳宇玨的 台灣戰後建築現代化與台北都市發展歷程:以中華商場為例 (2015),提出因為有 中華商場、建築現代化、Docomomo Taiwan、現代建築、都市變遷、都市保存的重點而找出了 蒸饅頭 蒸籠的解答。

大碗另加【插畫書衣親簽版】:小說家的飲食滋味(隨書珍藏:時間之味老台北手繪地圖雙面書衣)

為了解決蒸饅頭 蒸籠 的問題,作者張國立 這樣論述:

☆小說家張國立睽違10年最新美食旅遊力作☆ ──美食並未消失,只是變成了記憶的形狀── 走回味覺和故事的起點,肉眼看不見的往往最重要, 人生最重要的東西,有時候不是主餐,而是隱藏在菜單外的另加。 ★ 特別收錄:被小說家耽誤的大廚──趙薇首次公開張家十二道私房食譜 ★ 隨書附贈:裝幀插畫設計師木木Lin特別繪製「時間之味──老台北手繪地圖」 ■食物之於小說家,更像一張地圖,構築出不同時期的人生軌道。 本書以小說家的童年之味開始,以味蕾走過時間的長廊,穿越國境,以食物記錄生命,說到底,人常常以為滿足的是食慾,到後來才驚覺吃的竟然是時間。 ───|最好的一定藏在記

憶裡,而非在遙遠的未來|─── 小說家自承從小是媽寶,母親是記憶中的美食巔峰。 母親的味道是爆蔥、煮肉和甜甜的醬油味,一定得添入紹興酒,最後以冰糖增添光彩,那又香又嫩又帶些許甜味的紅燒肉,成了日後一再追尋的靈魂之味。 記憶中最棒的蛋糕,亦是母親做的,費了好幾天準備了餡再準備糯米,以蒸籠蒸出好大個鬆糕。圓的,鬆軟,裡面是紅豆沙的餡,甜甜的,像蛋糕,但並非兒時小說家想像的那種蛋糕,然而糯米生日蛋糕確定了她的永恆,誰也無法超越母親留在舌尖上的記憶。 ───|比老媽做得好的叫美味,不如老媽的,就吃吧,少廢話|─── 母親離世後,面對空蕩蕩的廚房,他翻出母親留下的筆記本,

高中的作業簿上都是食譜。和市面上賣的書不同,不寫幾匙鹽幾匙油、怎麼燉怎麼燜,寫的是:「諾,雞和蔥薑放進鍋,水燒到開,把上頭的泡沫舀掉,要舀得乾淨,懶不得。」 廚房開始進駐生活,一碗雞湯、一把細麵,一開火,整間房子都是暖的。 ───|旅行之中與之後.世界的小說家之味|─── 有了懂吃擅廚的旅伴和人生伴侶,又能坐等菜餚上桌。妻子愛烹飪,無論到哪裡,市場是第一要逛的地方,買回當地食材是延長假期的良方。夏天,他們用手動義大利麵機自製麵條,在秋末時用日式便盒裝好菜,到民生公園野餐。 ∥張家戶長趙薇的經典私房食譜∥ 從小說家旅行美食足跡中,那些讓人忍不住想一探究竟的私房食譜

。經過趙薇複刻重製後的料理,每一道都是百吃不膩的宴客級家常菜。 ☉馬鈴薯燉肉─日本京都某處家常小館,馬鈴薯燉肉配白飯,這道菜是澱粉配澱粉吃得滿足,經過趙薇幾次改良,成為我們家最日常的菜色。 ☉紅燒肉─說起紅燒肉,起碼五百種做法。小時候我媽做的分三種,一是連蛋一起紅燒,為了帶便當;一是燒墨魚,就過年過節時的大菜了;一是燒鹹魚,由於味道重,可以騙我多吃幾碗飯。趙薇不用糖上色,儘量保持紹興酒的香味。 ☉番茄燒肋排─韓國慶州意外吃到驚為天人的番茄燒肋排,不過趙薇這道菜的靈感來自電視上的白種元老師。吃完吸手指,所以飯前請務必洗手。 ☉南瓜醬汁義式麵疙瘩─第一次在托斯卡尼吃

到麵疙瘩,這種用麵粉與馬鈴薯做的小東西,和中式麵疙瘩的粗獷不同,細緻而可口。我熱愛麵食,也愛南瓜,南瓜麵疙瘩最讚了。 旅行、食物、生活,是小說家的家常滋味,並延伸進人生裡每一個角落。 ───|雙面書衣插畫繪製概念|─── 由本書封面裝幀設計「木木Lin」特別繪製「時間之味─老台北手繪地圖」,透過作者提供的老台北照片,結合書中「我陪大象散過步」篇章內容,繪製從南京西路美而廉西點店一直延伸到民權東路行天宮,和記譩中的華國飯店、美琪飯店、兒童樂園、馬戲團等。 名人推薦 Liz 高琹雯/Taster 美食加創辦人 王偉忠/製作人 冬陽/「故事與它們的產地」主持

人 杜祖業/Condé Nast創意與商業顧問 姚舜/資深旅遊美食記者 許心怡/愛飯團美少女團長 葉怡蘭/飲食生活作家‧《Yilan美食生活玩家》網站創辦人 蔡瑞珊/青鳥書店創辦人 韓良憶/作家、電台主持人 謝哲青/作家、旅行家 (以上依姓氏筆畫排序)

蒸饅頭 蒸籠進入發燒排行的影片

《中秋節烤肉》

今天是中秋節啦!當然還是要來烤肉的吧!

這次利用「BRUNO多功能電烤盤」這台來烤肉。

利用電烤盤烤肉就可以不用升火了,最主要的是會比一般用木炭烤肉來的健康。

———————————————————————

💡產品介紹💡

💡機台名稱:BRUNO多功能電烤盤

💡機台顏色:土耳其藍、紅色、白色

💡這款多功能電烤箱有很多種不同的使用方式喔!!

炒菜、煮火鍋、煎牛排、蒸饅頭、章魚燒等等⋯

📌(原配件)章魚燒烤盤、平鐵烤盤

📌(需另購配件)紋路鐵烤盤、蒸籠鍋、陶瓷深鍋

🌟廠商加碼買電烤盤主機就送M號秒收包(送完為止)

📌https://mall.kolhunter.com/detail/3ac8db6965dfc37e30a7

🌟BRUNO多功能電烤盤購買連結:

📌 https://mall.kolhunter.com/detail/2c2a106d5a85806dd503?store=79e00b7b6978b2d9a603d77a34

🌟社團

📌https://www.facebook.com/groups/1273731396081322/

🌟Instagram:

📌https://www.instagram.com/ywj_0619/

🌟烘焙 甜點 手作坊 IG:

📌https://www.instagram.com/sweet_hand_workshop/?igshid=1x4stn89rrqrz

⭐Youtube:

📌https://www.youtube.com/channel/UCqPUL8iNYux30OnvZEm-fow

🌟TikTok:

📌 https://vt.tiktok.com/RCp5DA/

#中秋節 #烤肉 #BRUNO多功能電烤盤 #多功能電烤盤

稻米品種及取代比例對饅頭品質之影響

為了解決蒸饅頭 蒸籠 的問題,作者陳春容 這樣論述:

稻米蛋白質為優質植物性蛋白質,澱粉則提供足夠飽足感,稻米除可當主食外,亦可磨成米穀粉製成糕點,一般大眾除以白米飯當主食外,饅頭亦為消費者高接受度及中國發酵麵食代表產品,可當主食或點心,為國人普遍消費選擇,本研究添加不同米種及取代比例,以白米(稉9號,WR9)、白米(秈10號,WR10)、糙米(稉9號,BR9)、糙米(秈10號,BR10)及紫米(PR)及不同取代比例(20%、30%、40%),以米漿水型態,攪拌製作米穀饅頭,並以白饅頭(100%麵粉)作為對照組,進行一般成分、質地分析及感官評估之探討。研究結果顯示,稻米品種及取代比例在外觀上,白米饅頭、糙米饅頭、紫米饅頭隨著取代比例增加,相對麵

粉添加量較少,麵筋(gluten)含量降低,麵糰無法形成良好網狀結構支撐,進而影響米饅頭膨發性,其產品體積造成米饅頭外形由挺立趨於扁塌,高度明顯降低。色澤方面,米穀取代比例越多,其顏色越深,PR饅頭於紅色度分析呈色較紅,與紫米添加量呈正相關,紫米顯著高於白米饅頭及糙米饅頭,紫色色澤顯著影響,於消費者喜好性色澤接受度得分較高,與白饅頭(Control無顯著差異)。質地分析結果顯示,隨著米穀添加比例增多,其硬度、膠性度、咀嚼度及恢復度有增加趨勢,20%WR9饅頭在硬度、彈性、凝聚性方面有較佳結果,性狀與白饅頭(control)相似。在硬度方面,以秈米>稉米>紫米,秈米較差可能原因為直鏈澱粉含量導致

。米穀取代比例與硬度成正相關,高米穀取代比例,影響饅頭發酵及蒸製完體積膨發,造成饅頭組織緊密,硬度提高情形,可能原因為米穀饅頭麵筋網狀結構較對照組差,因而影響麵糰延展性及保氣性,導致饅頭比容積小,其硬度相對增加。 消費者感官評估整體喜好方面,接受度由高至低依序為20%PR饅頭(4.03)> 白饅頭(Control)(3.91)>20%WR9饅頭(3.86)> 30%WR9饅頭(3.86)>20%BR9饅頭(3.40)> 30%BR9饅頭(3.17),隨米穀取代比例越多,在香氣及餘味方面,消費者接受度皆較高, PR饅頭顯著高於白饅頭(control)、WR饅頭、BR饅頭,BR饅頭則得分較低

,建議未來糙米饅頭研發,可以添加適當比例紫米,增加消費者香氣及餘味喜好性;BR饅頭於口感及彈性得分較低,推測原因為隨添加比例增加,纖維含量及其他物質,影響麵筋結構,體積較WR饅頭小,而影響口感,結果與質地分析之硬度及彈性相符。整體而言,30%取代比例之WR9饅頭與市售白饅頭性質相似,以適當取代比例及製作流程,饅頭整體品質較佳;本研究結果,期望藉由米穀添加,進而提升稻米運用,推廣國產米麵麵食加工產品普及,在質地、口感、香氣方面,開發消費者均能接受範疇,提供更多元選擇,是具開發潛力產品。

大碗另加:小說家的飲食滋味【隨書珍藏:時間之味老台北手繪地圖雙面書衣】

為了解決蒸饅頭 蒸籠 的問題,作者張國立 這樣論述:

☆小說家張國立睽違10年最新美食旅遊力作☆ ──美食並未消失,只是變成了記憶的形狀── 走回味覺和故事的起點,肉眼看不見的往往最重要, 人生最重要的東西,有時候不是主餐,而是隱藏在菜單外的另加。 ★ 特別收錄:被小說家耽誤的大廚──趙薇首次公開張家十二道私房食譜 ★ 隨書附贈:裝幀插畫設計師木木Lin特別繪製「時間之味──老台北手繪地圖」 ■食物之於小說家,更像一張地圖,構築出不同時期的人生軌道。 本書以小說家的童年之味開始,以味蕾走過時間的長廊,穿越國境,以食物記錄生命,說到底,人常常以為滿足的是食慾,到後來才驚覺吃的竟然是時間。 ───|最好的一定藏在記

憶裡,而非在遙遠的未來|─── 小說家自承從小是媽寶,母親是記憶中的美食巔峰。 母親的味道是爆蔥、煮肉和甜甜的醬油味,一定得添入紹興酒,最後以冰糖增添光彩,那又香又嫩又帶些許甜味的紅燒肉,成了日後一再追尋的靈魂之味。 記憶中最棒的蛋糕,亦是母親做的,費了好幾天準備了餡再準備糯米,以蒸籠蒸出好大個鬆糕。圓的,鬆軟,裡面是紅豆沙的餡,甜甜的,像蛋糕,但並非兒時小說家想像的那種蛋糕,然而糯米生日蛋糕確定了她的永恆,誰也無法超越母親留在舌尖上的記憶。 ───|比老媽做得好的叫美味,不如老媽的,就吃吧,少廢話|─── 母親離世後,面對空蕩蕩的廚房,他翻出母親留下的筆記本,

高中的作業簿上都是食譜。和市面上賣的書不同,不寫幾匙鹽幾匙油、怎麼燉怎麼燜,寫的是:「諾,雞和蔥薑放進鍋,水燒到開,把上頭的泡沫舀掉,要舀得乾淨,懶不得。」 廚房開始進駐生活,一碗雞湯、一把細麵,一開火,整間房子都是暖的。 ───|旅行之中與之後.世界的小說家之味|─── 有了懂吃擅廚的旅伴和人生伴侶,又能坐等菜餚上桌。妻子愛烹飪,無論到哪裡,市場是第一要逛的地方,買回當地食材是延長假期的良方。夏天,他們用手動義大利麵機自製麵條,在秋末時用日式便盒裝好菜,到民生公園野餐。 ∥張家戶長趙薇的經典私房食譜∥ 從小說家旅行美食足跡中,那些讓人忍不住想一探究竟的私房食譜

。經過趙薇複刻重製後的料理,每一道都是百吃不膩的宴客級家常菜。 ☉馬鈴薯燉肉─日本京都某處家常小館,馬鈴薯燉肉配白飯,這道菜是澱粉配澱粉吃得滿足,經過趙薇幾次改良,成為我們家最日常的菜色。 ☉紅燒肉─說起紅燒肉,起碼五百種做法。小時候我媽做的分三種,一是連蛋一起紅燒,為了帶便當;一是燒墨魚,就過年過節時的大菜了;一是燒鹹魚,由於味道重,可以騙我多吃幾碗飯。趙薇不用糖上色,儘量保持紹興酒的香味。 ☉番茄燒肋排─韓國慶州意外吃到驚為天人的番茄燒肋排,不過趙薇這道菜的靈感來自電視上的白種元老師。吃完吸手指,所以飯前請務必洗手。 ☉南瓜醬汁義式麵疙瘩─第一次在托斯卡尼吃

到麵疙瘩,這種用麵粉與馬鈴薯做的小東西,和中式麵疙瘩的粗獷不同,細緻而可口。我熱愛麵食,也愛南瓜,南瓜麵疙瘩最讚了。 旅行、食物、生活,是小說家的家常滋味,並延伸進人生裡每一個角落。 ───|雙面書衣插畫繪製概念|─── 由本書封面裝幀設計「木木Lin」特別繪製「時間之味─老台北手繪地圖」,透過作者提供的老台北照片,結合書中「我陪大象散過步」篇章內容,繪製從南京西路美而廉西點店一直延伸到民權東路行天宮,和記譩中的華國飯店、美琪飯店、兒童樂園、馬戲團等。 名人推薦 Liz 高琹雯/Taster 美食加創辦人 王偉忠/製作人 冬陽/「故事與它們的產地」主持

人 杜祖業/Condé Nast創意與商業顧問 姚舜/資深旅遊美食記者 許心怡/愛飯團美少女團長 葉怡蘭/飲食生活作家‧《Yilan美食生活玩家》網站創辦人 蔡瑞珊/青鳥書店創辦人 韓良憶/作家、電台主持人 謝哲青/作家、旅行家 (以上依姓氏筆畫排序)

台灣戰後建築現代化與台北都市發展歷程:以中華商場為例

為了解決蒸饅頭 蒸籠 的問題,作者陳宇玨 這樣論述:

中華商場位於台北市中華路上,在1961年4月落成,1992年10月拆除。中華商場承載著許多台北人共同記憶,但其建物本身是否沒有保存價值而遭到拆除?本文試圖以中華商場為例,探討現代建築對於都市發展及建築現代化的意義。本文第三章梳理商場興建到拆除的過程,從清代城牆、日治時期三線道、戰後國民政府遷台的臨時棚攤、1961年改建為鋼筋混凝土、簡潔方正量體的現代化建築,到1992年中華商場拆除後闢建的林蔭大道,反映了不同時空下的政治、經濟、技術、空間思維與決策過程,所促成的空間重塑。第四章則從現代建築的角度切入,探討其設計者趙楓不同作品(1960-1968)的建築實踐,以及對中華商場的建築形式分析。此外

,也從商業、衛生機能的面向,探討建築與生活形式的沿續。第五章與國際現代建築保存運動(Docomomo)對照,論證中華商場符合現代建築保存的評估標準。本文對中華商場的探討,可與戰後台灣現代建築的學術界對話。戰後第一代大陸籍建築師在1960年代民生建築需求下,有其解決社會問題的關懷,是否將其建築內涵視為對西方機能主義的表面模仿,本文認為應以在地環境下現代建築的探索與創造來重新審視,而有不一樣的答案。對於中華商場被冠上「台北盲腸」「都市之瘤」等責難,除了需回到興建時的物質條件,本文認為不應將其視為是不現代的羞恥,進而看到參與者曾經的努力和斡旋,才能重新肯定自身的歷史感與主體性。最後,回到中華商場案例

中,其建築的價值無法被看見的問題,是現代建築共同面臨的重大危機,也是本文欲指出的重要問題。