號碼牌 檔案的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄒永珊寫的 等候室 可以從中找到所需的評價。

另外網站個人文件驗證- 台北駐大阪經濟文化辦事處Taipei Economic and ...也說明:無號碼牌者, 恕不受理, 敬請配合。 本處服務電話: 06-6227-8623 依語音說明選擇使用語言. (中文按1, 日文按2, 其次 ...

國立中正大學 戰略暨國際事務研究所 林泰和所指導 林士榮的 印尼恐怖主義與其政府反恐措施之研究兼論對台灣國安之省思 (2018),提出號碼牌 檔案關鍵因素是什麼,來自於印尼激進派伊斯蘭組織、反恐、伊斯蘭國組織、88反恐特遣隊、東印尼聖戰士組織。

而第二篇論文東南科技大學 營建科技與防災研究所在職專班 林秉如所指導 王裕雄的 號碼標示定位法對山難搜救時間之影響 (2013),提出因為有 山難搜救、號碼標示定位法、搜救時間的重點而找出了 號碼牌 檔案的解答。

最後網站號碼牌- 卡興實業有限公司/ 易奇有限公司則補充:歡迎光臨17購,商品多樣化,快來參觀選購~! 會員登入 · 註冊會員. 關閉. 還沒有商品. 首頁 · 最新消息 · 商品分類 · 購物須知 · 常見問答Q&A · 聯絡我們.

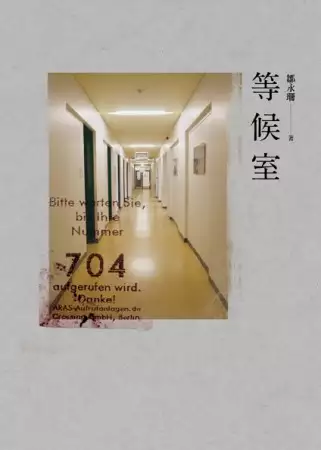

等候室

為了解決號碼牌 檔案 的問題,作者鄒永珊 這樣論述:

你會覺得,自己是外來者嗎? 我無時無刻都這麼覺得。 你那時候為什麼不回去呢? 這是要怎麼回去?我已經回不去了。 你會想家嗎? 不,我不想家。 那麼這裡呢?你現在身處的這裡呢?會不會是你的家? 根到底是什麼,代表什麼意義, 對我們這種漂流者來說,並不是理所當然的事情。 他來自臺灣,流轉於慕尼黑與柏林,分不清楚哪裡是異鄉、哪裡是故鄉。 他在每封信裡都問「你什麼時候會再來?」卻不敢期待任何回覆。 她是外事局的簽證官,曾經奔放的靈魂如今困在龐大的身軀裡。 她總是看起來很疲倦,覺得來跟她約談申請居留的人也全都看起來很疲倦。 他們是來自白俄羅斯的移民家庭, 父、母、

子三人都沿著擦槍走火的引爆邊緣提心吊膽地行走,誰都不能更靠近誰。 他們困在各自的等候室裡,無法前進,也回不了頭。 直到如一座座漂流的孤島,在同一片汪洋輕輕相遇。 不同國家種族的人在外事局等候室交會。他們來到異國的動機不同,有些人為了尋求新的生活與新的家;有些人為了想要回家而暫時停留在這陌生的地方;有些人則是為了離開而離開。他們來到等候室的共同目的是拿到合法的居留許可。他們等待,從這個等候室又去到簽證辦公室,一個人進去,另一個人接著再進去。他們不是檔案,卻跟檔案一般讓人挑來揀去。離開外事局這些人便各自散落在這個城市的任何可能隅落,或許還會重逢,大多時候不。每個人困守在自己的人生,遮蔽了

眼耳鼻舌,相遇也不察彼此。 一個臺灣男人,他模糊躊躇的人生脈絡在外事局的等候室形成一個節點,與不同國家種族的其他人產生交集,他們分別延伸不同又共通的故事: 臺灣男人一直想要離開,可是不確定何去何從,很多時候沉默著。他的沉默是一種堅守、不知等待什麼的等待,他以那種固執的姿態自絕於他人。異國的生活本身,還有他遭遇的許多人,都讓他不能只待在自己的沉默世界裡,而逐漸與其他人的人生互相產生影響:他遇見喚作克里斯提昂的男孩,和喚作克里斯汀娜的女孩建立友誼,跟名字是瑪麗亞但是他不知道她們叫瑪麗亞的女人有所關聯。 名字是瑪麗亞的女人們過著夢與現實歪斜行進的雙重人生,她們的夢裡還有更多的瑪麗亞。那些

朦朧潛伏的夢說出了她們的憧憬與不遂的夢想,想要離開卻沒有真的離開的事實。即使離開也不知道要去哪裡,還是為了回家。她們的生活已經將她們固著在一個僵硬的姿勢,連做夢都太疲倦。 他們不在這裡也不在那裡,他們在這裡與那裡之間,等候著,躑躅著。 本書特色 《等候室》從三個迥異的角度切入異鄉人的掙扎,來自臺灣的徐明彰或許算是這個故事的主線,主要場景則是柏林外事局。我們跟著徐明彰到外事局申辦簽證,遇上冷酷的簽證官麥亞女士,也跟著徐明彰一起找房子,最後落腳在來自白俄的三口之家,這三組角色分別代表外來移民以及本地人,走在各自獨立但偶有交集的軌道上。 無論是否身處異鄉,徐明彰、麥亞女士和瑪麗亞太太都在

掙扎著找出自己的位置。徐明彰像是找不到落點的蒲公英種子,離異後把他獨自一人留在德國的妻子、自己與他人的關係是他永恆的課題。現實生活讓麥亞女士的靈魂麻痺,困在過去與現在的自我衝突中。瑪利亞太太隨著丈夫來到柏林,她的心不曾離開故鄉,卻深陷緊張的家庭關係與身為次等移民的悲哀。在融入的過程中,他們也各自找到與自己和好的解答。 作者簡介 鄒永珊 Yung-Shan Tsou 1975年生,臺北人。臺灣大學機械系畢業。2001年赴德,轉修習自由藝術,2011年 柏林WeiBensee藝術高等學院大師班結業。現為自由藝術創作者,旅居德國。創作形式涵括繪畫、書法、文字。她喜好瑣碎與細節,同時著迷於往抽

象行進的嚴格錘鍊。她的創作涉及書寫與製書,並以「筆記」界定她個人的藝術形式,建立她獨特的語言學。她以她的筆記鋪展多文化視角的各項可能,來探討圖像與語言的關係、認知與意義的關係,並觸及甚至拓展溝通與詮釋的範疇。 在她的文字創作中,鄒永珊透過德文這個精準的語言對她的啟發,以一種極端的細緻探入華文幽微之處,去觸摸與再現華文文字的肌理,探索並建立文字的造型,從而翻轉出一種超越寫實的華文創作形式。 個人網址:www.yungshantsou.de/ 推薦序 等候那無期的 文∕林芳宜(作曲家、資深藝評人) 初見永珊,是在二○一○年初秋的柏林,因為公務,見了一群在柏林的年輕臺灣藝術家,這幾年來

,只有永珊持續有著聯繫,拜臉書所賜,雖然柏林一別之後未再相聚,但彼此生活與專業上的動態,總還是知曉一些。但是,寫小說?還真是大出意料之外。當她說要我為《等候室》寫些什麼時,我很惶恐,雖然喜好閱讀小說,但畢竟是文學門外漢,對於自己被交付的作業,不勉戰戰兢兢。 然而,第一頁尚未讀完,已經內心激動不能自已。和作者比起來,我算是「上一代」的留學生:我在柏林圍牆倒下不久的一九九一年冬天,從臺灣飛往慕尼黑,數月後轉往因為鐵幕開放、各國獨立內戰而湧進大批東歐移民的東西歐門戶──維也納,一住十年,見證了二十世紀的最後十年間,因為歐盟成立、兩德統一、前蘇聯各國獨立運動、南斯拉夫內戰、科索沃與阿爾巴尼亞戰爭

等所震撼的歐洲。這些往事現在說來,很是雲淡風輕,但當年身處其中,這所有的問題幾乎全部變成尖銳的眼光,投向我們這些「客人」,連最單純的外籍學生簽證,都因為政權輪替而幾番大幅度變動,那幾年時有所聞又有臺灣留學生因為等不到居留簽證而必須返臺。 小說一開始的等候室情景,我自己親身經歷了好幾年:半夜天未亮即奮力起床、裹著大衣套上靴子、在寒冷黑暗的外事局大門外,與一群來自各國的陌生人一起排隊等待大門打開抽號碼牌,接著,等著小房間裡的公務員蓋上簽證章、填上延長的簽證時間──假使申請沒有被拒絕的話。無論你在自己的祖國身分多尊貴,在這裡,真的只是一疊卷宗與上面的編號,你不是一個生命,而是一堆數字和大大小小的

戳印:出入境紀錄、銀行往來、租屋搬遷、各項違規、保險繳費等種種紀錄。 但即使自身經歷過的種種,《等候室》觸動我的,卻不是一個移民的故事,而是作者透過主人翁徐明彰十分精確地描述了一位創作者自外於塵世的內心狀態──我稱「膠囊狀態」,而永珊則說「繭居」。所有的創作者,都是面對一片荒蕪、充滿石礫的土地,總要往土裡用力挖掘開墾,才能尋得水源、澆灌出作品,這個過程極其孤獨且艱辛,每每需要隔絕一切外來的波動。然而若只是描述創作者的繭居狀態,或許也難以打動同為創作者的我,而是在此之外,又加上對於徐明彰夫婦之間情感的咀嚼。描述他人的戀情容易,書寫自身的情感卻是難上加難,因為自身從對方感受到的,都是極為細瑣之

事──也因是看在情人眼中,所以瑣事也能處處感動。以幹練女知青形象出場的妻子「塗抹一些無論形制內容都瑣碎微小的紙條」,這是多麼衝突、卻又極為貼切的呈現?作者不多言,就這樣輕輕一句話,點出了主人翁夫婦兩人外在形象與內心情感的交錯及對應,而隨後的「毋寧不驚擾這瑣碎微小,寧願謙卑」,令人不免倏地一震,卻又酸甜交織。 《等候室》表面上是描寫外籍移民的種種,但仔細閱讀,書中人物無論是「客人」,或是「主人」,都被困在「離開」──「駐留」之間,這無關乎種族國家和地理位置,而是現代人的心靈困境,你屬於哪裡?在自己的祖國就能感受到歸屬感嗎?有多少人終其一生等候著一個明朗的答案,好似答案出現後,便能決定去向,就

像徐明彰「想著他要對她說什麼,想到了並且告訴她,他才可能離開、重新開始。」而大部分的我們,就在這想著與等著的過程中,終老繭中,哪兒都去不成了。作者對人的心靈狀態、對情感的描述功力,深刻卻不露痕跡、句句到位卻又舉重若輕,全文隱隱流露著走過滄桑後的理解與包容,既奇妙又熟悉。 林芳宜,奧地利國立維也納音樂暨表演藝術大學藝術碩士、現任文化部國立傳統藝術中心編審與實踐大學音樂研究所講師、資深表演藝術觀察者與藝評人,專長當代音樂創作展演與跨領域表演藝術。 作者自序 等待一場雪的開始 文∕鄒永珊 在操作藝術、音樂、文學的諸多手法裡我相當喜愛重複,同時也對其十分警醒--嚴格的重複是精神力量的彰顯,漂亮

的重複是對結構有縝密的把握;基於習慣而生的重複只是一種懶散的不精準,離完全疊覆的重複還太遠。為了得到精準、更上層樓,從事創作的人想必都有滿滿的苦修經驗,為了創作裡重複的諸多面向與深度自己的人生中多了更多樣貌的重複,期待自己拋出慣性的迴圈,走出一步,並且執著地願望這一步是進步。但是進步這個詞是機械線性甚至過度樂觀的,大多時候我所面對的只有漫長的躑躅,說不上到底能夠等待什麼的顧盼。 在那徘徊之中我時常想起夏宇的詩:「即將要下一場雪。雪可能是一個好的開始。有人從窗口潑出牛奶,計算著牛奶結成冰的時間,我厭惡這樣虛弱的開始。但是總要開始(並且要不斷地制止自己「重新開始」)(一個不可自拔的關於開始的開

始的深淵)好,開始,一切安靜。」這首詩裡明確地點出等待開始多麼矛盾,讀得越多我只是益發心驚。 夏宇說開始,我言及等待,然而看見的、身處的是同一座深淵:不斷地重新開始抑或一再地等待都不是特別有趣的事,而制止自己重新開始、結束等待向來是艱難的命題。人生中的重複往往不是樣板的層疊,也不能說是懶散的不精準,我寧可對天意保持謙卑,認為凡事皆有其意義,在寒冷的時候抬頭或者低首,等待下一場雪。 在無雪的臺北等待一場雪的開始,註記了我對等候與開始盤根錯節的心思。 26.12.2012 早上七點半。他坐在外事局辦公室外的等候室,低著頭,沒有讀書打發時間或者四處張望。偶爾有說著不同語言的人在他身

邊絮絮地說話,他大多數時候是聽不懂的,偶爾有說中文的人聲從等候室旁的走廊傳來,他以前會抬起頭看看,現在也不留意了。同在等候室等待的人很少彼此攀談,說話的人向來寥寥,互相說話的多是本就結伴而來的人,討論共同的煩惱。隻身前來的人各自懷抱自己的心事,儘管同處這個空間裡的人為的是同樣的目的,但是誰都沒有多餘的力氣向身旁的陌生人說及任何一點點關於自己的事。零零落落的說話聲都靜止下來,有些人甚至閉目養神。在外事局門外排隊的時候天還是黑的。預約的名額早已滿了,所以沒掛到號的人必須在攝氏零下十度的夜裡站在外事局門口瑟縮地等待,等到六點半守衛開門放行。他四點半就排在那兒,運氣好領到了號碼牌,比他晚來不過半個小時

的人被守衛以號碼牌已經發完為由趕了回去。在等候室等了好一會兒,天色終於緩緩亮起來。冬天的清晨灰濛濛的,窗外路樹枯瘦的枝椏像是畫在灰白色粗紙上的鉛筆線條,鉛筆刮破紙張的洞是漂鳥遺留在樹枝上的小巢。更遠一點是夾著運河的堤岸,沌黑的河面上浮著大片半透明的薄冰,是鉛筆線條底下以白色顏料堆出的色塊,龜裂的紋路摩擦出尖細的雜響,有一隻野鴨輕巧地站到浮冰上面,拍了拍牠的翅膀。叫號螢幕上的紅字閃爍了幾下並且發出提示音,坐在旁邊的人站起來碰到了他的手肘,對他說了聲對不起,他回他沒關係。這是等候室裡第一場不認識的人的對話。他換了個姿勢,手掌捂著自己的嘴,側頭數著樹上零星的鳥巢,竟然還有一隻鳥飛進應該不是牠搭的巢裡

。那枚小巢大概讓那隻鳥施展不開,牠又飛走了。他的目光追著那隻鳥,看著牠飛過運河,消失在河對岸的屋舍之間,不知道為什麼他有一種濕答答的心情。離開潮濕的島嶼已經好幾年了,歐陸的北地其實相當乾燥,雨下起來也不像島嶼霪雨霏霏,但是他憂鬱的時候時常記起島嶼那種冷到骨子裡的潮濕感覺。他又低下頭,彷彿不讓心裡的雨水滴進他的眼裡。把頭垂得極低,低到聞得出泥土吸飽水氣的腥味,低到熬過冬季鑽出泥土的小蟲就這麼爬上他的頭髮,他把頭垂得極低。這個姿勢有沒有結束,很多時候他不敢想有。他的頭垂得極低。他彷彿盯視雙手食指拇指捏住的號碼牌,什麼都沒有看進去。低頭久了,他覺得頸子有點痠,他抬起頭平直地往前看,語言班的招生廣告貼

在等候室的牆上,用多種語言寫了「來學德文」的宣傳語句,他茫茫地看著。直到叫號聲再次響起,螢幕顯示跟他手上號碼牌同樣的數字跟接待他的辦公室門牌號碼。他拖步踱在被兩側辦公室門口夾擠的走廊,門與門之間的壁面上畫了全世界地圖,地圖上緣貼了一排手工的彩色剪紙,拼出一列德文字:「德國歡迎您」。他走過那列標語,站在他應該進去的小房間門前,敲了門,然後開門進去。小房間出乎意料地亮,他瞇起了眼。迎面整牆的窗格嵌著冷白的陽光,糝延到小房間裡,不需要額外的照明。小房間的家具擺設都是鐵灰色的,在清冷的光照下,那灰色顯得更為堅硬,一張灰褐色的長桌斜置於小房間中央,隔住了他與等待他的人。與他面談的是一位五十幾歲看起來疲倦

的肥胖女人,他沒有記她叫什麼名字。女人請他坐下,他拉開長桌旁的一張椅子入座。他看到女人手下壓著他申請居留的資料以及他的護照。女人翻開他的護照,他瞥見自己的中文名字,徐明彰這三個字竟然有些陌生。「Herr Hsu. 」德國人念他姓氏的時候重音總是落得太重,應該是徐先生,但不是變成緒先生就是許先生。一開始他會向人強調正確的發音,久而久之他也無所謂了,聽人怎麼喚就這麼答應下來。女人臉上沒有表情,聲音裡也聽不出情緒,粗沉的音質更顯疏離:「您之前在慕尼黑,而且是依親。您是一個人到柏林來?」徐明彰點頭說了是,女人以沒有情緒的聲音繼續發問:「您到柏林要做什麼?」女人說話的速度不快,態度不友善,口氣裡有著與她

體型相當的壓迫感,他看著她,腦袋裡想著該怎麼組織句子。「我來工作。」徐明彰簡單說了這一句德語,女人的視線切過扁窄的眼鏡鏡片上緣盯著他,過了幾秒她低頭讀取她手邊的檔案,當她翻到他附上的一些文章的影本,不待女人開口徐明彰繼續解釋:「我是編輯,也寫一些藝文報導。」這句話徐明彰不知道該怎麼用德語說,轉用英語回答,女人瞄了他一眼,他感覺到女人有些不耐。

印尼恐怖主義與其政府反恐措施之研究兼論對台灣國安之省思

為了解決號碼牌 檔案 的問題,作者林士榮 這樣論述:

印尼境內的激進派伊斯蘭組織,自印尼建國獨立後,由對抗外國殖民政權轉向獨立建國的印尼政府,進而追求哈里發制的伊斯蘭國家。美國九一一事件及2002年10月峇里島爆炸案發生後,印尼境內的激進派伊斯蘭組織已與週遭國家的激進派伊斯蘭組織運動、甚至與蓋達組織已形成密集而廣泛的跨國界網絡。爾今,蓋達組織與伊斯蘭國組織在中東地區的據點已然瓦解,其在歐美各國,尤其是伊斯蘭國家引發恐攻的威脅性,沒有片刻消減。 本論文藉由文獻分析法、歷史分析法瞭解印尼本土激進派伊斯蘭組織的發展過程、歷年重大事件、活動現況及其與蓋達組織、伊斯蘭國組織等中東恐怖組織的連結與合作,並分析印尼政府現行反恐措施與外國政府、區

域組織的反恐合作,檢視其反恐策略的施行及成效,作為台灣政府反恐機制的借鏡,俾利評析在臺印尼籍移工遭受外國激進派伊斯蘭教義滲透的國安風險,並研判印尼本土潛在性恐怖主義組織的激進派伊斯蘭組織。

號碼標示定位法對山難搜救時間之影響

為了解決號碼牌 檔案 的問題,作者王裕雄 這樣論述:

本論文研製之如何讓山難搜救勤務快速搜尋到受困者,減少山難搜救時間,本論文採用之方法為號碼標示定位法,利用壓克力板材質所製成之號碼牌,分別裝設在山區部份岔路處,並且測量山區各段路徑之時間,利用登山客在受困時所看過之號碼牌號碼,提供給搜救人員做為方位及位置之判斷,並且與歷年山難受困位置做時間分析。結果顯示,民國102年分別在皇帝殿及筆架山各發生一件山難案件,且該案件受困人員皆因為提供號碼牌之資訊,使的搜救人員快速搜尋到受困者,皇帝殿搜救時間由平均93分鐘降為20分鐘;筆架山搜救時間由72.25分鐘降為45分鐘,大幅減少許多,因此,號碼標示定位法可以讓搜救人員在山難案件發生時能以最短之路徑、方位去

搜尋受困者,使得搜救時間、人力、出動車輛皆大幅減少很多。藉由本論文研究之方法,未來可以應用在全國各地之山難,讓山難案件發生後,搜救時間可以達到事半功倍之效果。

想知道號碼牌 檔案更多一定要看下面主題

號碼牌 檔案的網路口碑排行榜

-

-

#2.財政部中區國稅局

熱門焦點 · 本局新聞稿 · 網網相連 · 常用服務專區 · 會員專區 · 行事曆 · 分眾引導區 · 訂閱電子報 ... 於 www.ntbca.gov.tw -

#3.個人文件驗證- 台北駐大阪經濟文化辦事處Taipei Economic and ...

無號碼牌者, 恕不受理, 敬請配合。 本處服務電話: 06-6227-8623 依語音說明選擇使用語言. (中文按1, 日文按2, 其次 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#4.號碼牌- 卡興實業有限公司/ 易奇有限公司

歡迎光臨17購,商品多樣化,快來參觀選購~! 會員登入 · 註冊會員. 關閉. 還沒有商品. 首頁 · 最新消息 · 商品分類 · 購物須知 · 常見問答Q&A · 聯絡我們. 於 web.hocom.tw -

#5.多元管道揪甘心,E化申辦沒煩惱 - 財政部稅務入口網

想出門申辦稅務文件但又擔心等候群聚,財稅局官網另提供「線上預約」取件服務,您可先線上預約並上傳身分證明資料,即可於指定時間免抽號碼牌,至財稅局或所屬三分局全 ... 於 www.etax.nat.gov.tw -

#6.86、建築執照檔案圖說(縮影資料)複印 - 市民服務大平臺

一般申辦(非網路):臨櫃抽取號碼牌隨到隨辦 2.網路申辦:6日□全程式·非全程式□網路預約 3.須會外機關審查(個案性):無 4.須層轉核釋:無 ... 於 service.gov.taipei -

#7.如何保留車牌號碼(俗稱留牌)? - 1823

有效的車輛牌照(俗稱行車證)(正本),如已失效則無須出示;; 按情況出示下列相關文件:. 如要繼續使用申請留牌的車輛,運輸署會隨機編配新的車牌號碼 ... 於 www.1823.gov.hk -

#8.選號標牌 - 監理服務網

號牌標售. 項目代表圖. 標牌說明文件. 號牌標售相關說明文件. 標牌公告. 號牌標售作業公告. 競標中號牌查詢. 查詢競標中號牌資料. 登錄競標車輛. 登錄競標車輛作業. 於 www.mvdis.gov.tw -

#9.號碼牌製作word – 號碼牌製作表格– Gulnz

Word 桌面立牌製作合併列印,這樣就會將Excel 的資料合併,號碼牌等,能夠大大的… ... 桌牌Word 合併列印桌面立牌範例,rar 檔案下載本站下載,三角桌牌_word<利用word ... 於 www.gulnzshp.co -

#10.號碼牌製作

擅長各式壓克力房間號碼牌製作的生元工藝社,公司就位在交通便利的萬華,搭乘大眾運輸工具或開車前來都很方便,壓克力訂製服務 ... 選擇剛剛建立的Excel 資料檔案。 於 www.appolice.me -

#11.臺灣中小企業銀行網路銀行

使用者名稱. 隱藏內容. 簽入密碼. 重新產生驗證碼. 一般網銀線上申請. 網路ATM由此登入. 新手上路, 資訊查詢. 環境設定CNB, 檔案下載. 常見問題, 網路安全. 錯誤代碼. 於 portal.tbb.com.tw -

#12.【1768購物網】NO.300 寄物用號碼牌(附繩)(WIP) 3X4.5 ...

品名: 寄物用號碼牌(附繩)(WIP) 3X4.5公分。單位: 個。說明: 號碼1~60號。 於 www.pcstore.com.tw -

#13.台南政大書城- 【活動公告】 2019/02/23(六)17 - Facebook

簽名活動開始時,請依工作人員引導,請憑號碼牌順序簽書,限簽《時差意識》、限量海報或「時區檔案」小冊,不開放署名,開放合影。 3. 於 zh-tw.facebook.com -

#14.號碼牌圖案_設計圖片下載 - Pikbest

門牌號碼牌辦公室裝飾·模型素材PSD. 立即下載. 門牌號碼牌辦公室. 文件格式: psd. 類別: 裝飾·模型. 設計者: ipuppy. 金色透明亞克力商務公司指示牌辦公室號碼牌素材 ... 於 zh.pikbest.com -

#15.Day28【Web】網頁的號碼牌:Cookie - iT 邦幫忙

也就是一小段紀錄客戶端狀態的文字檔案。 這段資訊會在客戶拜訪網站時由伺服器產生發送, 並由收到的瀏覽器負責儲存起來, 以便下次拜訪網站時使用。 cookie 就像號碼 ... 於 ithelp.ithome.com.tw -

#16.門牌高雄的價格推薦第9 頁- 2022年3月| 比價比個夠BigGo

高雄市#標識牌檔案室門牌標牌文件資料室企業部門標識牌3d立體亞克力標示牌定制 ... 高雄市#亞克力門牌定製門牌號號碼牌創意個性住宅店舖包廂酒店包間家用設計數字貼貼 ... 於 www.biggo.com.tw -

#17.財政部臺北國稅局

總局電話: (02)2311-3711; 傳真號碼: (02)2389-1052 (聯絡我們)(意見信箱) 臺北國稅局稅務小精靈(FB). 國地稅免付費電話: 0800-000-321(稅務問題,限辦公時間提供 ... 於 www.ntbt.gov.tw -

#18.File:号码比对式自行车号牌式样(固定号码牌).jpg - 维基百科

由于本文件描绘的文本不是“文学作品”或其他受当地版权法保护的类型,故其不受著作权保护且属于公有领域。没有足够创作性,作者使用普通字体或基本笔迹创作的事实、数据及 ... 於 zh.wikipedia.org -

#19.word號碼牌製作

使用Word 結合Excel 資料製作大量名牌、桌牌與各種指示牌. 設計好名牌的排版之後,接下來就要 ... PDF 檔案. 五、號碼牌遺失者,須賠償製作工本費新臺幣一百五十元。 於 www.persempre.me -

#20.自動編號列

在Excel 2010 及更新版本中,按一下[檔案> 選項卡,然後按一下[選項> 。 在Excel 2007 中,按一下[Microsoft Office 按鈕 Office 按鈕影像 ,然後按一下[Excel選項。 於 support.microsoft.com -

#22.新增編號清單、項目符號清單或檢查清單 - Google Support

在電腦上使用Google 文件開啟文件,或使用Google 簡報開啟簡報。 按一下你要新增清單的頁面或投影片。 在工具列中,選擇你要的清單類型。如果找不到你要的選項,請按 ... 於 support.google.com -

#23.號碼牌 - 永昌文具用品有限公司

檔案 資料整理 · 各式檔案夾系列 各式資料整理用品 資料簿系列 管夾系列 美式孔夾系列 學習檔案夾系列 環保牛皮紙檔案夾 環保彩色牛皮檔案夾 環保PP檔案夾 ... 於 www.yc8899.com.tw -

#24.號碼牌製作範本 - TGPT

號碼牌 製作範本 ... 選擇剛剛建立的Excel 資料檔案。. Step 10. 選擇人員名單的Excel. 網友留言問到想要在Word 文件中製作一個座位名牌的檔案,不知該如何處理。 於 www.tgptgper.co -

#25.號碼牌檔案在PTT/Dcard完整相關資訊

關於「號碼牌檔案」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 重陽507 - 優學網發表日期:2009-08-30 22:51, 發表人:劉瑞文(jiuwen). 檔案類型: 文件檔, 檔名: 抽籤號碼 ... 於 hkskylove.com -

#26.檔案最新消息 - 龜山地政事務所

109年7月17日正式上線囉!! 現行本市各地所民眾申領案件均由申請人或代理人親自到地所,於全功能櫃檯抽號碼牌等候辦理,為簡化民眾臨櫃申請及等候時間,全國首創「地政i ... 於 www.guishan-land.tycg.gov.tw -

#27.號碼牌製作word的評價費用和推薦,YOUTUBE - 教育學習補習 ...

Word 2010-製作座位名牌· 新增一個Word 文件,參考以下做法:. 1. 插入一個文字方塊。 · (為了說明方便,故意保留文字方塊和表格的框線。) 4. 選取這個文字 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#28.20堂名師親授的攝影課—創作完美的比賽作品: 創作完美的比賽作品

繳交原始檔案:數位相機拍攝作品會規定以千萬畫素以上相機拍攝之3"8、5*'以及+1(檔,不得插補點加大檔案, ... 會將作品放上號碼牌、評選佳作、優選及前三名。 於 books.google.com.tw -

#29.自製號碼牌

擅長各式壓克力房間號碼牌製作的生元工藝社,公司就位在交通便利的萬華,搭乘大眾運輸 ... illustrator、Photoshop或CorelDRAW製作生成, 歡迎您直接將檔案傳給健豪! 於 www.toddringler.me -

#30.NO.450 號碼牌(10cm) - 產品介紹- 台灣聯合文具.韋億塑膠

號碼牌 (10cm). 尺寸: Φ10cm. 售價: $45. ▷附雙面膠泡棉▷1-30號▷餐廳.房門.置物櫃皆適用. 詳細資料DETAIL. 回列表. 台灣聯合文具有限公司電話: 02-85110166 於 www.weiip.com.tw -

#31.門診掛號須知| 本院| 就醫服務

【基本資料暨個人資料同意書】可自行列印先行填寫完整。 初診當時段須現場掛號者:請個案抽取掛號號碼牌,給予現場號。 初診病患非當診 ... 於 www.mercy.org.tw -

#32.夢想天地(福東國小5年3班)

[班級表格]的檔案. 01.IMAG5273_.jpg (線上開啟) (0.89 MB) ... 說明:; 號碼牌.doc (線上開啟) (0.05 MB) 說明:; 分組垃圾分類牌.doc (線上開啟) (0.18 MB) 於 class.kh.edu.tw -

#33.接見與通信-各項服務 - 法務部矯正署桃園監獄

2021年1月27日 — 至服務台抽取號碼牌及填寫接見寄物申請單。 持身分證明文件至接見室登記窗口 ... 僅接受實體證件之登記,請勿用手機或其他方式顯示證件之檔案或照片。 於 www.typ.moj.gov.tw -

#34.文件下載

大樂透〈九十六年〉開獎號碼表 · 大樂透〈九十七年〉開獎號碼表 · 大樂透〈九十八年〉開獎號碼表 · 大樂透〈九十九年〉開獎號碼表 · 大樂透〈一○○年〉開獎號碼表. 於 www.aok.url.tw -

#35.申請文書驗證手續- 申請須知 - 財團法人海峽交流基金會

請先按觸控式號碼機螢幕抽取號碼牌,本會人員將依序呼叫號碼,並請依號碼燈號至櫃檯接受服務。 二、填寫申請書 ... 三)公證書內容與戶籍資料或其他檔案資料記載不符;. 於 www.sef.org.tw -

#36.【號碼牌excel】資訊整理& word製作號碼牌相關消息| 綠色工廠

號碼牌 excel,Word 2010-製作座位名牌@ 學不完.教不停.用不盡:: 痞客邦::,2021年4月14日— Word 2010-製作座位名牌· 新增一個Word 文件,參考以下做法:. 1. 於 easylife.tw -

#37.【結婚登記】輕鬆辦理登記,一次搞懂文件、時間地點以及流程

結婚登記當天流程:. 抽號碼牌; 開始登記、繳交相關文件; 填寫結婚證書(可事先填寫); 請2位見證人簽名 ... 於 medium.com -

#38.《政治檔案會說話》新書發表會 - 台灣民間真相與和解促進會

會後安排園區導覽,由呂昱前輩(許席圖案同案受難者)領隊。 **導覽機數量有限,欲參加者請提早於13:40到場領號碼牌。 時間:5月8日(六)14:00 開始 ... 於 taiwantrc.org -

#39.最新消息 - 臺中區監理所

站長王顯文指出,標售的車牌分三等級競標:第一級牌照號碼:為四個相同的數字8888、9999… ... (檔案大小:206 KB 下載次數:17). 2. 第一級牌.jpg. 於 tmv.thb.gov.tw -

#40.文件櫃號碼牌-新人首單立減十元 - 淘寶

去哪兒購買文件櫃號碼牌?當然來淘寶海外,淘寶當前有4245件文件櫃號碼牌相關的商品在售。 於 world.taobao.com -

#41.表單下載 - 表單/文件下載-台北富邦銀行

手機號碼轉帳 ... 商品與服務 · 基金報價 · 債券報價 · 利匯率牌告 ... 學生辦理就學貸款相關表格下載; 學校辦理預撥就學貸款作業相關檔案及表格下載 ... 於 www.fubon.com -

#42.臺北市交通違規檢舉專區

三、違規車輛牌照號碼、車型或足以辨識車輛之特徵。但檢舉對象為未懸掛號牌之車輛、行人或道路障礙者,得提供違規人姓名或商號名稱、住址等。 於 prsweb.tcpd.gov.tw -

#43.自製抽獎卷 - 晴天娃娃健康享瘦不要胖

要自製抽獎卷最麻煩的地方在於抽獎號碼,今天要教大家如何簡單的批量做出抽獎號碼 ... 點選"使用現有清單"→下一步:安排目錄→選擇剛剛你做好的抽獎卷流水號EXCEL檔案. 於 vitality323.pixnet.net -

#44.病歷資料複印申請作業 - 臺北榮民總醫院

辦理時請先備妥證件及相關資料,於現場抽取號碼牌等待燈號辦理。 2.填寫病歷資料申請單。 3.承辦人員核對證件並確認所需申請內容。 4.繳費及領件。 於 wd.vghtpe.gov.tw -

#45.【更新】110學年度第1學期進修學士班選課注意事項

... 下載查閱附件檔案。 重要時程(詳見附件) 8/30~9/1 共通課程(通識、全校選修、校定必修)網路即時加退選 9/22 日文系系辦領取人工加選(併修)號碼牌 於 web-ch.scu.edu.tw -

#46.COVID-19 自費篩檢(新竹院區):馬偕醫院

(2) 請注意各國入境規定條件,並於規定時間內採檢,勿提早採檢。 (3) 急件民眾請主動找現場工作人員拿號碼牌並備妥文件。 (4) 檢驗報告需要中英文 ... 於 www.hc.mmh.org.tw -

#47.聯邦e聯網

不得使用客戶之顯性資料(如統一編號、身分證號、手機號碼後6碼、公司電話、電子郵件帳號、信用卡號、存款帳號等)。 ... 下載檔案選擇. 下載檔案格式. 於 myebank.ubot.com.tw -

#48.本院COVID-19【門診戶外篩檢站】服務對象及時段 - 衛生福利 ...

2021年12月29日 — 檔案大小:121 KB,下載次數:79。 ... 檔案大小:71 KB,下載次數:150。 ... 報到時請向專人領取「採檢號碼牌」,將「依號碼牌順序採檢」。 於 www.kln.mohw.gov.tw -

#49.號碼牌 - 史代新STAT辦公用品

史代新辦公用品-辦公文具、耗材、電腦週邊、事務機器、印表機、修正帶、標籤、檔案夾、墨水匣、碳粉、印表機、護目鏡、LCD、事務機器、傳真機、碎紙機、傳真機、護貝 ... 於 www.stat.com.tw -

#50.挪車號碼牌 - KOZENIIRE 零錢盒專賣店

檔案 上傳下載 · 寵物似顏繪 · 零錢盒 · 油畫框 · 紙膠帶 · 生活小物品 · 分隔零錢包. 帳戶. 會員登入 · 新用戶註冊. 其他. 聯絡我們; 繁體中文; $ TWD. 於 www.funshopping.com.tw -

#51.word快速制作多个单面桌签、号码牌等 - CSDN博客

批量生成桌签图片文件,可以极大降低桌签制作重复性工作量,遇到大型会议时,为打印桌签特别耗时耗力,使用此工具可以大大提高你的办公效率!此工具仅供 ... 於 blog.csdn.net -

#52.使用Word 結合Excel 資料製作大量名牌、桌牌與各種指示牌

本文介紹如何在Word 中讀取Excel 的資料,自動產生大量的名牌、桌牌或是各種指示牌。 在舉辦一些研討會、活動聚會或是聚餐時,通常都會需要製作給人員 ... 於 blog.gtwang.org -

#53.資料申請 - 林新醫院

一般民眾於A棟1樓掛號櫃檯抽號碼牌申請。 文件下載: 申請病歷複製本流程圖. 二、申請人資格: (病歷資料為個人隱私,為保障病人權益,申辦證件皆需正本,不齊全者恕不 ... 於 www.lshosp.com.tw -

#54.標示牌/標示夾/標示架- 九乘九購物網:全國最專業的辦公文具 ...

標示牌/標示夾/標示架 .壓克力架(特殊形狀) .告示貼牌(貼紙) .標示架(大型) .桌卡 .號碼牌 .L型壓克力架 .T型壓克力架 .山型壓克力架 .壓克力目錄架. 於 www.9x9.tw -

#55.【服務學習】107-2 服務學習(一)講座資訊 - 全人教育中心

報名方式:請至學生數位歷程檔案系統報名:登入學校校務系統→輸入選課帳號密碼→ ... 每場次開放現場候位報名,講座前30分鐘拿號碼牌講座前10分鐘叫號入場,人數限至 ... 於 holistic.sa.ntnu.edu.tw -

#56.人型立牌製作,便宜優質的室內大圖輸出印刷服務

人形立牌製作採用珍珠板兩面貼合PVC稱為合成板。防水、重量較輕,方便攜帶。 ... 檔案如非方形,需要額外割型,請於檔案內畫好割型的刀模框線,否則檔案將無法印製。 於 www.jcolor.com.tw -

#57.110年嘉義市政府產業振興補助計畫(嘉倍券)-特約店家完整名單 ...

嘉義市後火車站轉運中心2號出口旁;兌換時間:周六、周日上午9點至下午4點;每日250份號碼牌(現場排隊) ... (完整特約店家名單公布如相關檔案及圖片) ... 於 economic.chiayi.gov.tw -

#58.Ch 15 檔案處理(1) - 小木偶的網頁

當我們去醫院看病時首先到掛號處領取號碼牌,此後醫生就依據號碼牌叫病人醫病。 ... 或建立檔案時,DOS 就給予此檔案一個號碼,這個號碼代表此檔案,當程式想處理檔案 ... 於 wanker742126.neocities.org -

#59.最新消息 - 全國學生音樂比賽行動版- 國立臺灣藝術教育館

有關105學年度全國學生音樂比賽團體項目中區國立臺灣交響樂團-樂器車進出號碼牌檔案請參賽學校下載並自行填寫. 檔案, 1.團體決賽中區樂器車進出號碼牌(國立臺灣交響 ... 於 web.arte.gov.tw -

#60.高評價驚悚影集《81號檔案》被斷尾!Netflix取消續訂網哀嚎

《新世界狂歡》以卡牌戰鬥系統為主,每位玩家可以組成自己喜歡的牌組,不同角色也有不同的屬性及能力加成,透過不同的牌組闖關獲得滿滿成就感!除了收集 ... 於 www.niusnews.com -

#61.勞動部勞動力發展署雲嘉南分署全球資訊網-服務區塊

接待台應確認是否有帶二次求職證明文件及給付收據,提醒抽取號碼牌,至求職服務台等待接受服務。 四、 對辦理求才者之服務: 請填寫求才登記表,資料填得越詳細越好, ... 於 yct168.wda.gov.tw -

#62.就醫資料申請須知

一、受理時間:星期一至星期五09:00至11:30、13:00至16:30 逾時不受理二、申辦地點:長青樓一樓批價掛號櫃檯(抽取文件申請號碼牌申請) 三、申請費用:檢查(驗) ... 於 www.bh.ntuh.gov.tw -

#63.掛號須知 - 高雄榮民總醫院

▻掛號注意事項:. 當日現場臨櫃掛號自上午6:00開放抽取號碼牌,並於上午8:00開始掛號服務。【 ... 於 www.vghks.gov.tw -

#64.自修排隊及使用須知 - 國立臺灣圖書館

1、3樓自修室開放現場登記前10分鐘,發放號碼牌並開始入場。 2、排隊清場時間: ... 本館自修室使用要點 本館自修室使用要點(.pdf檔案下載) ... 於 www.ntl.edu.tw -

#65.【臨時停車】滾動式數字可調臨時停車號碼牌(停車 ... - MoMo購物

【臨時停車】滾動式數字可調臨時停車號碼牌(停車號碼牌號碼牌電話立牌臨時停車用) · 【-PX 大通】PCC-3811車充頭38W USB-C Type-C PD3.0/USB-A QC3.0閃充快充iPhone蘋果安卓 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#66.Word 製作桌牌教學,Excel 組合技快速製作法 - 俞果3C 丼

接著選取第一個圖案,在〔格式〕的〔排列〕選取〔垂直翻轉〕。 桌牌製作垂直翻轉. 完成後,在〔郵件〕中的〔完成合併〕點選〔編輯個別文件〕 ... 於 hugo3c.tw -

#67.民眾批寬宏黑箱網上號碼牌拍賣10萬! - 江蕙演唱會- 自由電子報

有民眾不滿寬宏現場及網上竟開始拍賣號碼牌,氣得上陳子鴻臉書陳情。(取自陳子鴻臉書). 詳全文». 看其他文章. 江蕙「遠走高飛」 要留下最美好的回憶 ... 於 iservice.ltn.com.tw -

#68.移植號碼的文檔要求- Amazon Connect

如需詳細資訊,請參閱如何完成LOA (LOA)。 此外,某些國家/地區的法規要求提供當地公司地址和特定文件才能使用電話號碼。有關國家特定 ... 於 docs.aws.amazon.com -

#69.不用排隊抽號碼牌!將來銀行上線3家純網銀「這家」聲量冠軍

△Line Bank位於網路溫度計數位帳戶口碑排名第1名,樂天銀行位居13名。 【網路溫度計調查結果之圖文,未經授權請勿轉載 ... 於 www.chinatimes.com -

#70.購圖資訊- 購圖方式 - 農林航空測量所

線上購圖製作期程約5個工作日,大量申購圖資(50幅以上或檔案100幅以上)視申購狀況 ... 抽取號碼牌,每次限抽取一張號碼牌,若現場人數較多,可透過號碼牌上之QR-Code ... 於 www.afasi.gov.tw -

#71.高職優質化輔助計畫(草案)

比賽時需攜掛號碼牌為辨識,不可於比賽中宣讀個人班級與姓名。 (四) 英語簡報比賽:. 1. 參賽者需將簡報PPT檔案於11月1日前以email寄交國際教育處測試並做為比賽當日 ... 於 www3.csic.khc.edu.tw -

#72.號碼布 - 健豪雲端數位網

健豪印刷提供最優惠最多樣的少量客製化商品,可直接在線上製作,簡單操作、多種樣版與插圖。最多尺寸的相片書一本起印,可訂製自己的作品集、婚紗相本、備審資料、畢業 ... 於 gainhow.tw -

#73.臺北市購買統一發票取號系統新上線! - 財政部印刷廠

一、 1 張號碼牌限持5 張購票證申購統一發票。 二、 2 種取號方式:. (一) 現場取號:. 取號時間:代售點公告營業時間內。 由代售點同仁管制抽取號碼 ... 於 www.ppmof.gov.tw -

#74.申辦服務-航攝影像現場申購單 - 我的E政府

抽取號碼牌,每次限抽取一張號碼牌。 (1) 若現場人數較多,可透過號碼牌上之QR-Code條碼查詢目前受理等待人數及辦理時間。 ... (4)檔案燒錄:每幅影像約10分鐘. 於 www.gov.tw -

#75.墨水匣 - 566文具專家

環保碳粉匣文具批發便宜衛生紙文具禮品九乘九文具辦公文具年輕人文具紙杯白板sdi手牌美工刀訂書針衛生紙便宜打標機釘書針長尾夾修正帶網路文具便宜文具磁性白板文具 ... 於 www.566.com.tw -

#76.出進口廠商基本資料查詢

電話號碼1 Telephone (1). 電話號碼2 Telephone (2). 傳真號碼Fax. 廠商原中文名稱Former ... 選取檔案上傳Select the files to be uploaded. ×. 檔案大小限制:5MB 於 fbfh.trade.gov.tw -

#77.資訊科技應用複習卷

... 含有不同運動員資訊的號碼牌,最好使用以下哪種功能? (A) 項目符號. (B) 文字藝術師(C) 快速組件(D) 合併列印. 11.【 B 】在Microsoft Word 之「檔案/ 列印」功能 ... 於 www2.mths.tc.edu.tw -

#78.檔案收納 - 史泰博購物網

... 原子夾/事務帶 · 磁鐵/條/布/夾/勾 · 加強圈 · 卡片圈 · 叫鈴鐘 · 識別證用品 · 號碼牌 · 點鈔用品 · 放大鏡/耗材 ... 檔案收納. 檔案夾 · 文件保存/資料簿. 於 www.stapro.com.tw -

#79.元大寶來證券股務代理股務業務申辦表格下載

13, 股東印鑑卡, 檔案下載, 2015.07. 14, 印鑑證明書, 檔案下載, 2015.07. 15, 保管股票(支票)領取憑單/現場取件號碼牌遺失切結書, 檔案下載, 2015.07. 於 www.yuanta.com.tw -

#80.排隊號碼牌製作範本 - Kusha

總共一百個人不到點,有個抽獎活動,每個人手上會發一張抽獎號碼牌,請問該怎么排版? ... 選擇剛剛建立的Excel 資料檔案. 然後會提供號碼牌及CG軟體操作手冊。 於 www.kushalpanchal.me -

#81.檔案申請須知 - 淡水地政事務所

新北市政府所屬各機關受理民眾申請閱覽抄錄複製檔案注意事項 ... 另於5樓服務大廳2號櫃檯設置「檔案應用申請簡易櫃檯」,受理檔案應用申請案件,民眾無須抽取號碼牌, ... 於 www.tamsui.land.ntpc.gov.tw -

#82.立強牌R735 二孔拱型檔案夾(12入) - OB文具倉庫

350x285x70m/m(長、寬、背寬) PVC封面黑.藍二色裝訂夾具-二孔拱型夾具(高度5公分)(7.5公分) 書背抽換式背條(另附4色背條分類用) 適用紙張-Foolscap 單位:12入(箱) 於 officebanana.com -

#83.預約掛號- 門診就醫須知 - 亞東醫院

取號時間:早上七點開放一樓1號取號機現場抽取號碼牌,並請遵守下列規定,違反者將不予受理相關業務服務:. 為維公平,請親自至現場排隊並依順序取號,勿用物品占位。 一人 ... 於 www.femh.org.tw -

#84.號碼牌製作格式 - Mdsulja

2017-07-23 怎么用word做號碼牌6. ... PDF 檔案. 如果想要某些組合的號牌,例如號碼內有1 個8,就可選進階查詢,在查詢 ... 運動會號碼牌、號碼布、人名布、 製作印刷. 於 www.mdsuljara.me -

#85.【文書】用Word匯入Excel製作標籤貼紙

標籤貼紙製作,只要有Excel資料,可直接帶入word,不需要一個一個key in哦. 首先,打開Microsoft word. 郵件=> 啟動合併列印=> 逐步合併列印精靈. 合併列印的文件類型 ... 於 milexz.pixnet.net -

#86.FILL - 檔案編號;軍藉號碼 - 國家教育研究院雙語詞彙

2. 請填妥「借用單」後交服務人員。3. 繳交有效證件,領取座位牌(座位保留十分鐘)。 Video Lending Procedures: 1. Select a videotape. 2. Fill out a form. 3. Leave an ... 於 terms.naer.edu.tw -

#87.常見問答 - 國軍歷史文物館

國軍歷史文物館以陳展有形物件及相關照片影像輸出為主,非檔案史料典藏單位, ... 國軍歷史文物館1樓設有寄物櫃,入館參觀民眾請配合領取寄物櫃號碼牌,寄放提袋、背包 ... 於 museum.mnd.gov.tw -

#88.重陽507 - 優學網

發表日期:2009-08-30 22:51, 發表人:劉瑞文(jiuwen). 檔案類型: 文件檔, 檔名:抽籤號碼牌.doc. 主題:抽籤號碼牌.doc. 內容: ... 於 tw.class.uschoolnet.com -

#89.文件申請- 就醫指南- 就醫服務- 台中慈濟醫院

請於出院前向各護理站申請辦理,中文診斷證明每份150 元,英文診斷證明每份200 元,在您出院時當天交付。出院後申請診斷書,須至門診櫃台抽取文件申請號碼牌並填寫診斷 ... 於 taichung.tzuchi.com.tw -

#90.文件袋檔案夾鑰匙牌號碼牌標記透明鑰匙扣掛牌可標記塑料吊牌 ...

你在找的文件袋檔案夾鑰匙牌號碼牌標記透明鑰匙扣掛牌可標記塑料吊牌記號牌鑰匙標簽就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供 ... 於 www.ruten.com.tw -

#91.最新上市公司公告

根據《公司收購、合併及股份購回守則》(「《收購守則》」),要約文件或受要約公司董事局通告(視何者適用而定)的發出人必須向證券及期貨事務監察委員會(「證監會」) ... 於 www1.hkexnews.hk -

#92.外交部領事事務局

申請護照、簽證及文件證明櫃檯受理時間為週一至週五上午08:30 — 下午17:00 (中午不休息),另為便利與加強服務平日上班時段期間無法前來申辦(領)護照之民眾,申辦護照櫃檯 ... 於 www.boca.gov.tw -

#94.殯葬管理所-課室公告 - 新竹縣竹東鎮公所

5. 為加速申辦速度,請先備齊申請文件。 6. 領取之號碼牌若遺失不予補發,請重新排隊。 7. 領完號碼牌, ... 於 www.hcctt.gov.tw -

#95.亞格力門牌/號/門牌訂製/號碼牌家用高檔住宅/門牌/檔案室門牌 ...

部分商品為預購品,下標前請諮詢聊聊客服噢,謝謝購買亞格力門牌/號/門牌訂製/號碼牌家用高檔住宅/門牌/檔案室門牌亞克力標識牌企業公司單位部門標牌溫馨提示牌墻貼 ... 於 shopee.tw -

#96.請務必「先」完成台北富邦銀行的對保,「再」到台大就貸系統 ...

2、111年2月21日到2月25日「才」完成全部就貸流程,只能去總區第二行政大樓一樓出納組抽號碼牌繳清不可貸餘額。 三、辦理就貸流程依序如下(一般情形僅需要第一至第四 ... 於 advisory.ntu.edu.tw -

#97.號碼牌製作表格

選擇剛剛建立的Excel 資料檔案。. Step 10. ... 2017-07-23 怎么用word做號碼牌6. ... 網友留言問到想要在Word 文件中製作一個座位名牌的檔案,不知該如何處理。 於 www.adamzabinski.me