蠶絲被農會的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦連瑞枝,程惠芳寫的 傾聽獅潭:鄉村日常、生計與地方創生 可以從中找到所需的評價。

另外網站公館農會蠶絲被 - Suoment也說明:蠶絲被 4公斤(公館鄉農會-線上購物) 輕薄保暖的蠶絲被,是在冬季寒夜中最佳的夥伴,有時甚至比情人還要親密,到了清晨還會眷戀著蠶絲的柔情,不肯離開被窩。

國立聯合大學 建築學系碩士班 王本壯所指導 蔡依紜的 從文化生活循環探討社區發展之研究-以苗栗縣公館鄉石墻村為例 (2021),提出蠶絲被農會關鍵因素是什麼,來自於文化生活循環、社區發展、社區營造、社區意識、永續發展。

而第二篇論文南榮科技大學 工程科技研究所碩士班 蔡淑敏所指導 林桂朱的 下營輕旅行數位創意與加值之研究 (2014),提出因為有 下營、輕旅行、單車旅遊、數位創意加值的重點而找出了 蠶絲被農會的解答。

最後網站好市多蠶絲冬被好蓋嗎? 網曝超暖但在台灣用有缺點 - 聯合報則補充:其他網友表示,「過個夏天就扁了,因為收納壓過,不耐放,不過真的舒服溫暖」、「蠶絲被還是要買農會的比較保險,一般市售的幾乎都是短纖的混棉而已,農會 ...

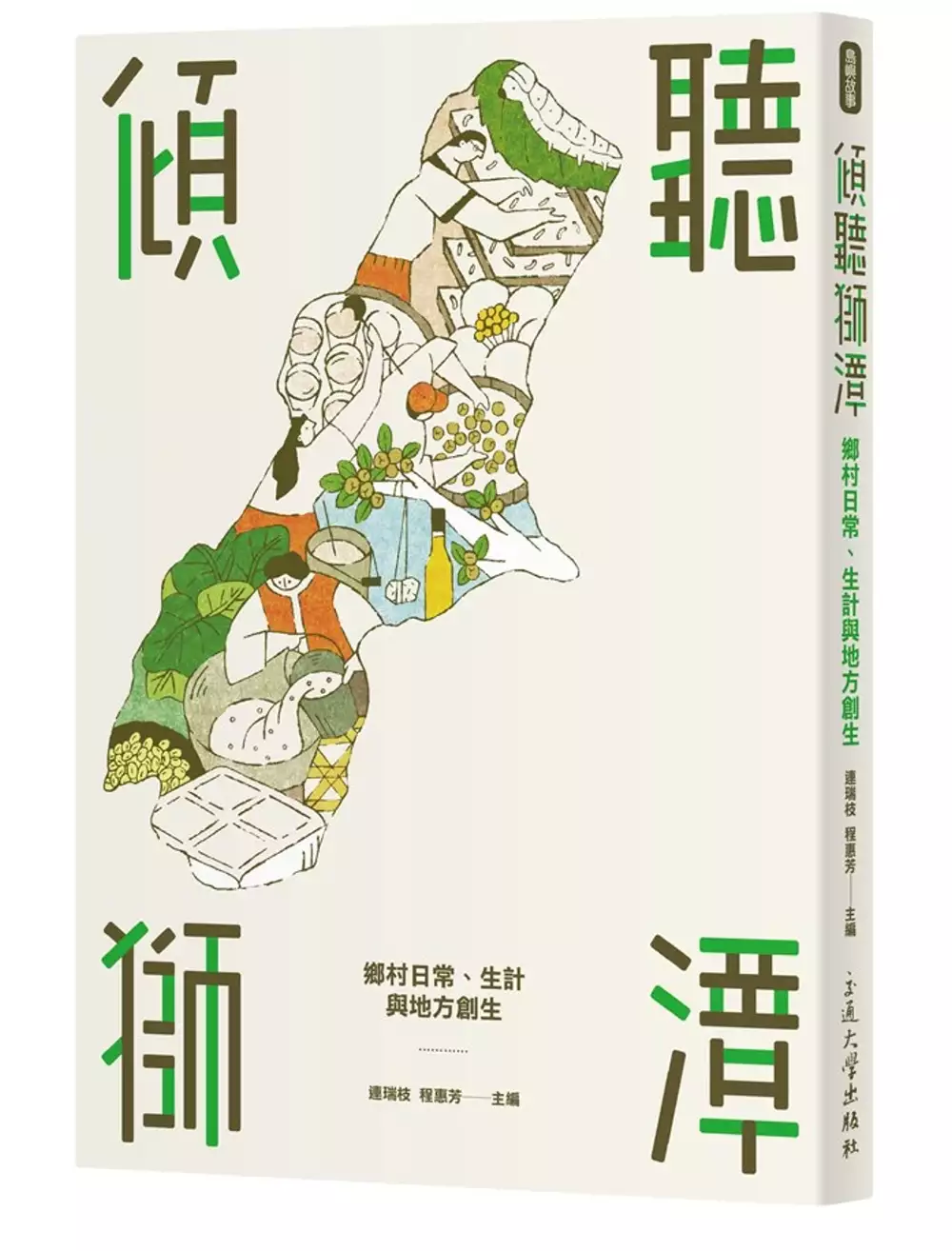

傾聽獅潭:鄉村日常、生計與地方創生

為了解決蠶絲被農會 的問題,作者連瑞枝,程惠芳 這樣論述:

◆歷史,不再只是發現過去的事實本身◆ 近幾年,為推動客庄經濟,台三線被政府策定為「國家級台三線客庄浪漫大道」,不僅吹起一股振興老街的觀光氛圍,也激起許多對在地人、事、物的想像與探尋。 從歷史的角度來看,台三線是一座考古學的現場,也是博物館陳列室,在不同政策的推動下,容納不同人群流動、相遇、離開又重新整合,在全台吹起一股振興老街的觀光氛圍下,我們沿著台三線來到苗栗獅潭老街,想要聽到更在地的想法與故事,從家庭生計與歷史出發,由當代往回追溯,從老百姓的角度來重新組織沿山鄉村的歷史。 拜訪水粄店第三代老闆娘、做手工豆腐的阿婆、堅守蠶業的養蠶人、走過舊時代的農莊主人,以及返

鄉投入苦茶油製作的青年等等,他們娓娓訴說自己的生命經驗、生活技術,以及對獅潭的情感,那些昔日的美好,或是無法重來的遺憾,這些林林總總猶如近代臺灣鄉村歷史與社會的縮影,也刻劃出政府機器如何影響農村生計的真實軌跡;在家庭、勞動生計與世代情感的相互牽連中,看見有別以往印象的獅潭。 ◆諸多政策是隱藏在表象下的重要刻痕 當時,農會補助種植黃豆以作為肥料,後來,黃豆供過於求,為解決剩餘的黃豆,松英的公公便和別人學來製作豆腐的技術,開始了販賣豆腐的小生意。──手工豆腐 在民國81年政府執行「廢耕桑蠶自行轉作計畫」下,興盛一時的台灣蠶產業成為明日黃花。但其中也有堅持本業的蠶農如涂泉明積極奔

走,終於換得立院開放製種條例。──蠶業 在當時,種植苦茶樹的考量,多是為了分攤單一農作物的風險,或是為了配合農會產銷班的運作。──苦茶油 當這些匾額懸掛在村長家廳堂牆面開始,或許就意味著在層層分化的國家系統裡,村長不只是個尋常百姓,而是政府與庶民之間的重要中介者。──匾額與榮耀 ◆本書特色 ◎富實驗精神的民族誌書寫,內容揉雜地方人情、鄉野故事及國家政策存在痕跡的細緻觀察。 ◎文字清新簡潔,從在地鄉民的角度訴說今昔獅潭的流動與變化。 ◎輔以多張全彩手繪流程圖,意象溫潤,樸實呈現農村生計的豐富樣貌。 ◆各界傾聽推薦(按姓氏筆劃順序) 我們看到的不僅是一個

小鄉村的地方史或是勵志商業故事,更是在地社區如何發揮韌性與創意,應對外部經濟挑戰求新求變並延續在地文化的故事。──宋世祥(中山大學人文暨科技跨領域學士學位學程助理教授/「百工裡的人類學家」創辦人) 藉由各個不同產業中小人物的奮鬥故事,深刻的說明獅潭的人文地景及歷史變遷及其與台灣農業政策的互相依存關係。──吳翠松(聯合大學客家語言與傳播研究所教授) 老天爺一定很愛獅潭。所以把她的地形造成像是老天爺用雙手捧著,得天獨厚。這本書說的是留下來的,以及繞了一圈回來的人與物的故事。──阮光民(漫畫家) 讓書中的每個人物都成為主角,並且讓獅潭成為一個動態且流動的所在,一個思考台灣社會

具體而微的觀察點。──胡川安(「故事:寫給所有人的歷史」網站主編、中央研究院歷史語言研究所博士後研究員) 經過寫作和論述,本書將平凡的常識轉變成知識,將日常的故事轉換成歷史文化的厚度。──張維安(交通大學客家學院教授) 本書插畫設計團隊以圖文並茂的生動筆法,逐篇描述地方產業。歡喜驚歏間,我彷彿看到山谷裡,又掛起了一盞盞昔時的煤油燈,照亮了整個台三線。──劉克襄(作家) ◆本書為「社區歷史與地方寫作」課程實驗成果──黃靖雅、范雅柔、黃承歆、陳姿羽、羅凱諭、林姿妤、陳欣慈、謝靚儒、莊文昌、陳俞劭、張韋、伍文欣、林梓琦、蘇怡靜、陳漪莉、人間失腦插畫設計團隊──共同作品

從文化生活循環探討社區發展之研究-以苗栗縣公館鄉石墻村為例

為了解決蠶絲被農會 的問題,作者蔡依紜 這樣論述:

在苗栗後龍秀水社區的駐村經驗中,觀察農村聚落透過政府計畫的支援,重新凝聚起社區情感;但隨著計畫的結束,居民的熱情也隨之消散,沒有延續的短暫計畫,反而讓聚落活力漸趨沒落。然而,這樣的情況和台灣許多農漁村聚落一樣,因為產業或資源的引入而崛起,也因為產業與政策的改變而沒落。苗栗縣公館鄉石墻村雖然也在政策的影響下,產業歷經稻作、陶甕、蠶絲、紅棗、芋頭的快速轉變,隨著發展急遽的轉變下,地方居民的活動仍然維持一定活力與適應力,是什麼元素讓石墻村得以延續活力,保有其文化生活之特質,為本研究主要研究的目標。文化生活循環由行為、空間與時間所組成,經過長年的動態循環,逐步轉變形成現今的文化生活循環模式,一個地方

的文化生活循環的研究與梳理,可以從找到地方文化生活發展成形的關鍵因素開始。因此,透過石墻村的文化生活循環的研究,運用文獻,分析居民的文化生活發展軌跡、調查在地居民現今文化生活樣態的組成、深度訪談了解近三十年來,由於產業政策改變下,裝飾陶瓷產業到紅棗經濟產業轉型過程中,居民文化生活模式的轉變。石墻村的文化生活循環從自然類轉型為產業類,產業類文化生活循環重心從農業轉型為陶瓷工業,又轉型回農業,產業環境的變動,自然環境與產業、生活的逐步重疊,隨著產業的沒落,讓整個文化生活循環的重心轉移為以生活類的文化生活循環為主軸,然而存續至今的是共同生活的目標,透過信仰凝聚起防禦、水源分配、產業互助等共識。隨著地

方創生與永續發展指標SDGs的理念的出現,石墻社區文化生活循環永續發展的關鍵,在於共同生活目標共識的凝聚與文化生活模式的延續,需要經過轉化與轉譯,持續凝聚居民的生活共識,讓過去的維繫居民精神的文化生活被傳承下來。

下營輕旅行數位創意與加值之研究

為了解決蠶絲被農會 的問題,作者林桂朱 這樣論述:

臺灣自2012年起至今之觀光行銷主軸為「Time for Taiwan,旅行臺灣,就是現在」,政府積極推動國內觀光行銷發展,整合地方發展,推廣環境永續、強化無障礙旅遊環境等,塑造優質觀光環境,創造觀光產業商機。據交通部觀光局指出國人國內觀光偏向以自助旅行為大宗,近九成以自行規劃行程方式出遊。隨著生活型態及旅行觀念的改變,放慢速度、不限行程,深入體驗旅遊目的地的方式逐漸成為民眾之喜愛。故旅時短、景點範圍小、隨意漫遊的「輕旅行」方式,將成為社區景點遊覽的未來新興旅遊型態。加上單車是低碳環保的綠能工具,又能夠速度適中的遊訪旅程的每處風景,因此騎乘單車去「輕旅行」,在實現輕旅行的概念上,更為方便。下

營在「一鄉鎮一休閒農村再造計劃」「One Town One Product」的推廣下,設立許多休閒觀光農牧場,更設立產業文化館,展示下營產業培植的起源與經過,及推廣農特產品。然而下營除了產業文化,尚有豐富的宗教信仰與歷史文人,值得深入探訪。本研究將下營觀光景點以數位多媒體技術,做創意整合與加值,將在地文化特色區分成三大面向:1.生態體驗、2.人文巡禮、3.產業探訪。每個面向以「輕旅行」的概念將景點整合創作成電子書,以不同方式呈現下營特色。再將景點規劃成五大主軸-生態農園趣、休閒樂悠遊、社區新活力、古廟佑眾生、A贏美食讚,在Google建置導覽平台,呈現數位加值成果,展現下營在地文化特色,串聯各

主軸景點,設計單車悠遊路線,感受下營在地風情。期望本研究透過數位創意與加值之方式重新呈現下營之美,讓更多人深入感受下營風情,以輕鬆愉快的心情享受輕旅行遊A贏之樂趣。

想知道蠶絲被農會更多一定要看下面主題

蠶絲被農會的網路口碑排行榜

-

#1.下營農會蠶絲被的價格推薦 - BigGo

下營農會蠶絲被2.0kg(可選單/雙人被)-下營出品有保障:100%特級蠶絲被. 滿1280元折$80. $11,430. 漲價$160. Yahoo奇摩超級商城 新北市農會真情食品館. 於 biggo.com.tw -

#2.下營農會蠶絲被

Sonispa 蛋殼機; 顯示1 到7 (共7 個商品); 總頁數: 1; 網路價; 若干要特產直接在下營鄉農會3. 定價NT 14,500 元. 特價NT 13,050 元. 100%純蠶絲被3 ... 於 laregina.es -

#3.公館農會蠶絲被 - Suoment

蠶絲被 4公斤(公館鄉農會-線上購物) 輕薄保暖的蠶絲被,是在冬季寒夜中最佳的夥伴,有時甚至比情人還要親密,到了清晨還會眷戀著蠶絲的柔情,不肯離開被窩。 於 www.vboosdev.co -

#4.好市多蠶絲冬被好蓋嗎? 網曝超暖但在台灣用有缺點 - 聯合報

其他網友表示,「過個夏天就扁了,因為收納壓過,不耐放,不過真的舒服溫暖」、「蠶絲被還是要買農會的比較保險,一般市售的幾乎都是短纖的混棉而已,農會 ... 於 udn.com -

#5.下營鄉農會蠶絲被

下營鄉農會總幹事曾丁祥表示,往年配合蠶桑節,農會都會推出熱門商品蠶絲被八折優惠,但大宗物資及輸出品不斷調漲,且大陸經濟發展,栽桑冷氣團發威,保暖商品熱賣,台南市 ... 於 906370176.eli1.ru -

#6.輕薄保暖的蠶絲被,是在冬季寒夜中最佳... - 公館鄉農會

商品分類. 紅棗 · 福菜 · 米 · 食品 · 蠶絲 · 各地農會 · 其他 · 宅在家防疫好物區. 於 www.kkfa.org -

#7.【下營農會】100%純長纖蠶絲被2kg 6×7尺 - 露天拍賣

【下營農會】100%純長纖蠶絲被2kg 6×7尺 ... 【三年保固】南極人床墊乳膠軟墊家用加厚宿舍單人學生墊褥榻榻米墊子海綿墊被. 1,017 ~ 2,577. 於 www.ruten.com.tw -

#8.臺灣省議會歷任議長副議長略傳 - 第 245 頁 - Google 圖書結果

同年,洪振宗議員質詢時,建議將蠶絲加工業列為獎勵投資項目,吸引僑外及國內投資,或獎勵國外業界和 ... 隔年 4 月 14 日全省農會代表到立法院請願,要求正視農業問題。 於 books.google.com.tw -

#9.PChome商店街:台灣NO.1 網路開店平台

PChome商店街商店數超過120000家店,是台灣店家數最多的電子商務購物平台。商店街開店目前推出跨店宅配$0免運、24h快速到貨、四大超商取貨優惠等服務,是您購物的最佳 ... 於 www.pcstore.com.tw -

#10.蠶絲被抽測4成不合格1件蠶絲僅5% - 公視新聞網

最近幾天氣溫驟降,不少民眾會買天然保暖的蠶絲被,不過這款在桃園中壢 ... 農光牌100%純蠶絲被」、苗栗縣大湖農會農村休閒酒莊賣的「純蠶絲被」,則 ... 於 news.pts.org.tw -

#11.蠶絲被- 下營農會 - Gxear

1989年起下營農會自行研發製作手工蠶絲被,農會表示,標榜純手工.. ☆下營出品有保障: 100%特級蠶絲被採高級天然長 ... 於 www.tosarose.co -

#12.苗栗縣農會大湖蠶絲廠-大湖蠶絲被@ 大湖鄉大南社區 - 隨意窩

大湖育蠶史訂購大湖蠶絲被日政昭和11年間(1936年),日本農林省於大湖鄉設置「台灣蠶業飼育所」,光復後,改為「農林廳蠶業改良場」,現為農委會「苗栗區農業改良場 ... 於 blog.xuite.net -

#13.氣溫急凍! 台南下營傳統"蠶絲被"熱賣- 華視新聞網

天氣變冷了,不少人應該都有記憶小時候的蓋過的人工蠶絲被,僅管厚重但好保暖,目前台南下營區農會還有在生產,而這樣的蠶絲被,每一年都「一被難求」 ... 於 news.cts.com.tw -

#14.蠶絲被被媒體曝光了!長期蓋蠶絲被發生了驚人變化 ... - rellachic

【兩件雙人被低至$830一入】雙人款苗栗手工蠶絲冬被,重量3kg,特級親膚,輕柔貼身,無 ... 苗栗縣農會大湖蠶絲廠迄今已有八十年歷史,鮮繭加工製成【農光牌蠶絲被】, ... 於 www.rellachic.com -

#15.純手工才暖!手拉蠶絲被一天製作10件天冷熱銷師傅加班

台南下營區農會,手工製的蠶絲被,每年都「一被難求」,因為純手工很費時間,以往年銷3000件,平均一天製作十件,而每一張蠶絲被,要有四位師傅合力 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#16.柳營農會蠶絲被 - 台灣公司行號

台南縣下營鄉農會入口網. ... 下營區位於台南市中心偏北地帶,嘉南平原中部曾文溪北岸,東鄰六甲、官田,西接學甲,南接麻豆,北與新營、鹽水及柳營毗鄰。 於 zhaotwcom.com -

#17.下營農會蠶絲被特價 - 不動產貼文懶人包

關於「下營農會蠶絲被特價」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 台南市下營區農會網路商城- 蠶絲被。 1 x '100%純蠶絲涼被0.6公斤, 5x6尺' order. 100%純蠶絲被1公斤 ... 於 realestatetagtw.com -

#18.請問下營蠶絲被好嗎 - Mobile01

請問下營蠶絲被好嗎- 我想在台北農會真情館訂蠶絲被可是只有三公斤的蠶絲被打八五折請問我住台南需要用到三公斤蠶絲被嗎下營的蠶絲被好嗎謝謝(閒聊與 ... 於 www.mobile01.com -

#19.苗栗農會蠶絲被– 苗栗蠶絲被工廠 - Neubau

苗栗農會蠶絲被– 苗栗蠶絲被工廠. 中華民國農會田邊好幫手農業知識入口網苗栗區農改場茶業改良場農糧署全球資訊網糧價糧商農產品交易行情站行政院農業委員會會動植物 ... 於 www.samcmao.me -

#20.下營區產業文化展示館 - 生態小旅行

... 農會特產販售區。下營區在民國62年設置蠶桑養殖專業區,並以先進技術將蠶絲加工升級,開發純手工特製蠶絲被、蠶絲內衣,農會聘請專人現場拉製蠶絲被。 於 tour.ieco.tw -

#22.下營農會蠶絲被的價格推薦- 飛比價格Feebee

下營農會蠶絲被價格推薦共6筆。另有下營農會蠶絲被特級蠶絲被、下營農會蠶絲被下營出品有保障、下營農會蠶絲被可選單。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找, ... 於 feebee.com.tw -

#23.下營區農會蠶絲被3.6公斤/6*7尺寸

特級蠶絲純手工鋪疊拉製而成,具有冬暖夏涼防塵蟎等功效,自己享用全家溫馨,關懷長輩餽贈親友最家禮物。 下營區農會榮譽出品. 商品規格. 規格: 3.6公斤/6*7尺寸. 於 eshop.tfa.org.tw -

#24.苗栗農會蠶絲被價格 - Adamzabin

苗栗縣農會大湖蠶絲廠迄今已有八十年歷史,產品原料係以政府訂定之保證價格向蠶農收購,鮮繭加工製成【農光牌蠶絲被】,由100%純蠶絲製成,質輕柔軟、易排濕、不 ... 於 www.rvwpps.co -

#25.桑椹紅熟了下營饗宴迎賓

下營鄉農會總幹事曾丁祥指出,下營農會在經營轉型的過程中,首先以「蠶絲被」創造出銷售奇蹟,並成為國內的第一領導品牌。近年來,下營鵝肉享譽遐邇,還有黑豆蔭油及黑豆蔭 ... 於 www.stm.org.tw -

#26.天氣冷台南下營「蠶絲被」搶手- 新唐人亞太電視台

最近寒流一波波來襲,也讓許多禦寒商品熱賣,全臺唯一進口蠶絲原料,製造 蠶絲被 的台南下營區 農會 ,最近銷售業績大幅成長,一起來看看。 於 www.ntdtv.com.tw -

#27.臺南下營農會賣蠶絲被33年經驗師傅手工拉制 - 天天要聞

臺南下營區農會秋季促銷10月8日登場,持續至19日,農特產品全面8折,買蠶絲被還送黑豆茶、蔭油。(臺南下營區農會提供/劉秀芬臺南傳真). 臺南下營區農會是全臺灣還以 ... 於 www.bg3.co -

#28.下營農會蠶絲被 - Covercenter

5kg (可選單/雙人被)☆農會好物☆. 大湖蠶絲門市有Line帳號了! 歡迎您用Line訂購蠶絲被、蠶絲服飾,來訊時請註明欲購買商品、訂購人姓名、地址、 ... 於 covercenter.it -

#29.苗栗縣農會農光牌大湖蠶絲被 - 健康跟著走

公館農會蠶絲被- 苗栗縣農會大湖蠶絲廠迄今已有八十年歷史,產品原料係以政府訂定之保證價格向蠶農收購,鮮繭加工製成【農光牌蠶絲被】,由10... 於 info.todohealth.com -

#30.天轉涼下營農會蠶絲被搶手 - 好房網News

氣溫驟降,台南市下營區農會生產的蠶絲被銷售進入旺季,由於標榜純手工拉製及高品質搶市,供不應求,去年還積欠逾500床來不及交貨,農會表示, ... 於 news.housefun.com.tw -

#31.好客ING-客家影音網路平台

如何共存共榮的相處下去,我們就這個課題來到漳州客家聯誼會取經。 ... 跳舞吧~「蠶仔頭臥臥,怕係愛脫皮,蠶仔圓滾滾,怕係愛牽絲,蠶絲軟蠶絲長,軟軟常常好做被…」. 於 broadcasting.hakka.gov.tw -

#32.商品總覽- 台東縣池上鄉農會供銷部- i郵購-Postmall

i郵購所揭示之商品或服務係由各該商家所提供與販售關於訂單處理進度或商品問題,請優先聯絡店家查詢,或透過客服中心協助聯絡. 回首頁 訂單查詢 網購中心 農特產 會員 ... 於 www.postmall.com.tw -

#33.下營農會蠶絲被天轉涼– Ergoods

天轉涼下營農會蠶絲被搶手氣溫驟降,臺南市下營區農會生產的蠶絲被銷售進入旺季,由於標榜純手工拉製及高品質搶市,供不應求,去年還積欠逾500床來不及交貨,農會表示 於 www.ergoods.co -

#34.大湖蠶絲被F-609(單售)選宅配(免運費) | 蝦皮購物

大湖蠶絲被F-609重量:3公斤尺寸6×7尺四季通用冬暖夏涼購買大湖蠶絲被F-609(單售)選宅配(免運費) 於 shopee.tw -

#35.傳遞手作溫暖! 寒流襲來手工蠶絲被訂單爆 - 民視新聞

蠶絲被 業者王慧珍說,「現在在趕工把蠶繭那些原料再準備足一點,所以現在也許對很多客戶,他會覺得我們交貨會慢一點。」台灣的手工蠶絲被,傳遞了細緻的 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#36.蠶絲被被媒體曝光了!長期蓋蠶絲被發生了驚人 ... - 66naart.com

【苗栗裕興寢具棉被行】五十年老店純手工老店,一條天然調溫的被子,自降溫,感受“冬暖 ... 苗栗縣農會大湖蠶絲廠迄今已有八十年歷史,鮮繭加工製成【農光牌蠶絲被】, ... 於 66naart.com -

#37.下營農會蠶絲被促銷買到賺到

另外,這一波的促銷活動,也涵蓋農特產品,包括黑豆蔭油、黑豆粉、生黑豆、黑豆茶、鵝肉鬆、黑豆豆鼓等,但不包含三寶禮盒、桑葚汁、黑豆酵素洗髮乳、沐浴 ... 於 www.cdns.com.tw -

#38.[寢具] 請問農會的蠶絲被?? - 看板LivingGoods - 批踢踢實業坊

想請問鄉民!! 有人買過農會的蠶絲被嗎?? 我看它網頁是秤斤賣的好特別喔.... 難道蠶絲被越重越貴也越保暖嗎?? 我是台北人居住位置在山上冬天真是又濕又 ... 於 www.ptt.cc -

#39.【漫遊三營片】來下營就是要吃鵝肉!還可以看全台唯一手工 ...

另外,因為下營的台語發音類似「會贏」,所以許多台南的政治人物在跑選舉 ... 不會開藥,而是建議他們來這裡換手工蠶絲被,導致很多人誤會下營區農會 ... 於 www.upmedia.mg -

#40.Re: [問題] 蠶絲被烘乾了後就真的不暖了嗎? - 看板homemaker

另外,台南下營農會、苗栗大湖農會、台東池上農會, 也有推出蠶絲被,不過價位就比較高了, 3公斤的被胎5000~6000元。 我本來以為那些農會用的原料是台灣自產的蠶繭, ... 於 pttcareers.com -

#41.苗栗縣農會農光牌大湖蠶絲被 - 大湖旅遊網

苗栗縣農會大湖蠶絲廠迄今已有八十年歷史,產品原料係以政府訂定之保證價格向蠶農收購,鮮繭加工製成【農光牌蠶絲被】,由100%純蠶絲製成,質輕 ... 於 www.dahu.com.tw -

#42.[台南縣下營區農會]蠶絲被1公斤,4X5尺-兒童被

[台南縣下營區農會]蠶絲被1公斤,4X5尺-兒童被 · 本店售價:NT$7200元 · 註冊會員:NT$7200元. 於 www.farms.tw -

#43.105 年市售「蠶絲被」檢測結果彙整表

105 年市售「蠶絲被」檢測結果彙整表 ... 蠶絲被. Austin. 尺寸:182×212 cm. 重量:3.6 kg. 型號:BA1561. 纖維成分標示: ... 苗栗縣農會大湖蠶絲廠. 於 senior.chcg.gov.tw -

#44.下營農會_蠶絲被 - 真情食品館

1989年起下營農會自行研發製作手工蠶絲被,採用100% 特級長纖蠶絲,以純手工疊層拉而成,蠶絲本身具有冬暖夏涼防塵蟎等功效,其製作過程為:. 於 www.ubox.org.tw -

#45.100%特級蠶絲被採高級天然長纖維純蠶絲原料 - Thuvan

下營農會蠶絲被3.6kg(/雙人被). 100%特級蠶絲被採高級天然長纖維純蠶絲原料,完全以手工拉製.層層鋪疊而成.堅持品質.產品有保障購物常見問答 良友牌. 蠶絲被 . 於 www.thuvan.co -

#46.下營農會蠶絲被2022-在Mobile01/PTT/Yahoo上的房地產討論 ...

台南市下營區農會網路商城; 100%純蠶絲被3.6公斤,6x7尺. 定價NT 18,500 元特價NT 16,650 元. 1 x '100%純蠶絲被3.6公斤,6x7尺' order ; 顯示1 到7 (共7 個商品), ... 於 house.gotokeyword.com -

#47.新北市農會 - 真情食品館

下營農會蠶絲被2.5kg(可選單/雙人被)☆農會好物☆. 4710447000537. 100%特級蠶絲被採高級天然長纖維純蠶絲原料,完全以手工拉製.層層鋪疊而成.堅持品質.產品有保障. 於 ubox.new.meepshop.com -

#48.台南下營農會蠶絲被Archives - 黑崎時代

北台南距離大家所熟悉的安平老街、台南市古蹟、藍晒圖、正興街有點距離,有別於大家所認真到的台南之美,北台南其實也有些很不錯的景點很推薦跟大家 ... 於 kurosaki.tw -

#49.泉湧豐饒:關山鎮.水井仔 - Google 圖書結果

(拍攝/官佳岫)現任關山鎮農會組長彭衍芳提到,關山的蠶業改良場臺東工作站, ... 不過後來養蠶已不符合經濟效益,自大陸進口的蠶絲越來越便宜,這裡的桑蠶便越來越少人種養 ... 於 books.google.com.tw -

#50.苗栗縣農會蠶絲被– 蠶絲上衣 - Scryale

大湖農會業務轉賣蠶絲被來囉苗栗人請注意~. 苗栗縣農會大湖蠶絲廠迄今已有八十年歷史【農光牌蠶絲被】,由100%純蠶絲製成,質輕柔軟、易排濕、冬暖夏 ... 於 www.scryale.me -

#51.台南縣下營鄉農會--創新育成中心 - 嘉義大學

蠶桑系列產品- 蠶絲被 · 黑豆系列產品- 黑豆清蔭油、蔭油膏 · 黑豆系列產品- 黑豆蔭瓜 · 黑豆系列產品- 黑豆蔭豉 · 黑豆系列產品- 黑豆酵素洗髮乳、沐浴乳 · 桑椹系列產品- 桑椹 ... 於 www.ncyu.edu.tw -

#52.蠶絲被被媒體曝光了!長期蓋蠶絲被發生了驚人 ... - stoyte.com

苗栗縣農會大湖蠶絲廠迄今已有八十年歷史,鮮繭加工製成【農光牌蠶絲被】,由100%純蠶絲製成,質輕柔軟、易排濕、不助燃、冬暖夏涼,對身體保護效果奇佳。今年因疫情影響 ... 於 stoyte.com -

#53.蠶絲被(1.5公斤) - 苗栗縣農會

商品詳細簡介. 本會銷售蠶絲被均由100%純蠶絲材料製成,不攙假、不結塊,質輕柔軟富於彈性,易排濕,且保暖性高,不易燃燒,冬暖夏涼,品質耐用。 於 www.miaoli.org.tw -

#54.下營區產業文化展示館 - 台南旅遊網

... 文區、下營農會特產販售區等,並將剩餘空間規劃為黑豆蔭油現場加工製作場、蠶絲被拉製室,多元的展示方式,豐富的展示內容,徹底展現下營區產業。 於 www.twtainan.net -

#55.盛京時報 - 第 75 卷 - 第 182 頁 - Google 圖書結果

以效提容相官邸怕會流口合長松田機關合兩長以下各委員三特派員李承覽。 ... 接到李氏國行時所一會事項。八。 ... 附上依证關所福倔外蠶絲運歐計理事務及解間。有. 於 books.google.com.tw -

#56.農光牌蠶絲被評價

大湖蠶絲門市有Line帳號了! 歡迎您用Line訂購蠶絲被、蠶絲服飾,來訊時請註明欲購買商品、訂購人姓名、地址、電話,我們收到後會盡快與您連絡。 請直接 ... 於 pitopalvelumatilda.fi -

#57.寒流報到台南下營農會蠶絲被熱銷看漲- 社會 - 自由時報

下營農會蠶絲被規格以重量計算,最熱銷的是3公斤和3.6公斤,訂價分別是1萬3500元、1萬5500元,另有2.5公斤、2公斤和1.5公斤規格,最便宜的1.5公斤蠶絲被訂 ... 於 news.ltn.com.tw -

#58.區公所-下營區-地方特產

蠶絲被 純蠶絲棉、手工拉製而成的「營農牌」蠶絲被,品質保證,貨樣齊全,價格公道。 陳列販賣地點:下營區農會所屬下營與中營等二家超級市場。 於 web.tainan.gov.tw -

#59.農會蠶絲被比較的推薦與評價,FACEBOOK、PTT

農會蠶絲被 比較在竹南鎮農會- 入冬天冷,您是否需要增添一床棉被呢? 本會新販售的評價; 農會蠶絲被比較在[寢具] 各家蠶絲被哪家好呢? - 看板LivingGoods ... 於 cafe.mediatagtw.com -

#60.[寢具] 請問農會的蠶絲被?? | LivingGoods 看板| PTT 網頁版

有人買過農會的蠶絲被嗎?? 我看它網頁是秤斤賣的好特別喔.... 難道蠶絲被越重越貴也越保暖嗎?? 我是台北人居住位置在山上冬天真是又濕又冷阿!! 暖氣+電熱毯都開了還是 ... 於 myptt.cc -

#61.下營農會超市農特產品&蠶絲被 特價來襲 ... | Facebook

下營農會超市農特產品&蠶絲被 特價來襲 即日起到4/20快來下營/中營農會超市以及展售館搶購🌪️🌪️ 超市引進澎湖漁會精選商品... 於 www.facebook.com -

#62.苗栗蠶絲被

【苗栗公館鄉農會(福基分部)】 岱妮蠶絲為全台最大直營連鎖蠶絲專門店,用超值的定價,提供物美價廉的蠶絲內衣褲、服飾配件、蠶絲被與寢具、獨家 ... 於 999482872.otiramisu.fr -

#63.下營區農會- 南部-臺南市 - 農業易遊網

下營區農會 · 下營三寶 · 下營產業文化展示館體驗下營A贏的拼勁 · 人氣伴手禮蠶絲被成功其來有自,手工精細、用料實在 · 黑豆甘醇美味,桑椹汁生津解渴 · 上等鵝肉貢丸咬勁十足 ... 於 ezgo.coa.gov.tw -

#64.蠶絲被被媒體曝光了!長期蓋蠶絲被發生了驚人變化 ... - Loppte

【苗栗】裕興寢具棉被行. 五十年老店純手工蠶絲被老店. 台灣僅存養蠶人. 將養蠶文化留在台灣. image.png. 苗栗縣農會大湖蠶絲廠迄今已有八十年歷史,鮮繭加工製成【農 ... 於 www.loppte.com -

#65.景氣拖累?下營蠶絲被旺季不旺| 中華日報 - LINE TODAY

記者林相如∕下營報導接連幾波寒流來襲,掀起蠶絲被搶購熱潮,生產蠶絲被的下營區農會表示,這段時間蠶絲被的銷售較往常增加近四成,算是蠶絲被的銷售 ... 於 today.line.me -

#66.下營區農會蠶絲被價格的網友討論熱度以及推薦評價,在背包客棧

列表整理了包含下營區農會蠶絲被價格的熱門影片跟討論,有0篇Facebook的貼文內容,其中有Dannis & Amy - 魯蛋妹&大腸弟吃喝玩樂過生活等,這些都會是網友討論與注意的 ... 於 trip.rankintw.com -

#67.台南下營農會蠶絲被– Ablaxy

寒流一波接一波,為了保暖,不少民眾開始選購蠶絲被,尤其在台南下營區農會鎖生產的長纖蠶絲被,因為品質優良受到顧客親睞,光是這個月訂單 ... 於 www.ablaxy.me -

#68.1床要花1小時!手工拉製蠶絲被超夯下營農會師傅天天趕單

台南市下營區農會30多年前開始手工生產製作蠶絲被,成為熱銷商品,每年4、10月兩檔特價期,可賣出2000多床蠶絲被,農會供銷部表示,今年5月訂的5公噸 ... 於 www.chinatimes.com -

#69.請問製作蠶絲被的農會??(除了下營,還有哪家) - BabyHome

我查到下營有一家..還有一家記得是苗栗,但忘記是哪個農會..曾在三立草地狀元看過一家專製手工蠶絲被的工廠,有人知道是哪家嗎.....(記得也是在苗栗)... 於 forum.babyhome.com.tw -

#70.【台灣製造100%純蠶絲被6x7尺雙人被(3公斤)】原價$12000 ...

為什麼說蠶絲被是最適合台灣人的被子呢? 1.冬暖夏涼: 蠶絲吸濕力是純棉的1.5倍,更是羊毛的1.8倍,能迅速吸收並散發人體汗氣,3kg的蠶絲被就擁有相當於6kg棉被的保暖力。 於 www.owlting.com -

#71.池上紅牌蠶絲被3KG - 限量特惠

池上紅牌蠶絲被3KG. ... 一、蠶絲本質輕柔,彈性大,且又保暖、透氣,故將它製作成蠶絲被,既高貴又 ... 本公司經池上鄉農會輔導,有良好的品管和優秀的從業人員。 於 www.csfafm.com.tw -

#72.下營蠶絲被 - Benolate

1989年起下營農會自行研發製作手工蠶絲被,採用100% 特級長纖蠶絲,以純手工疊層拉而成,蠶絲本身具有冬暖夏涼防塵蟎等功效,其製作過程為: 拉鬆絲棉->四人合力層層撲 ... 於 benolate.cl -

#73.下營蠶絲被

台南市下營區農會以手工拉製的蠶絲被,是熱銷商品。(劉秀芬攝) 農會員工回憶,30年前一個月薪水只有1萬2000元,1床3公斤蠶絲被就要價6000元下營農會蠶絲被3.0kg (可選單/ ... 於 arenadospm.cl -

#74.商品介紹下營區農會 - 聯合農產品網路商城

首頁>台南市下營區農會(商品總覽) 滿意度:4.7 (共有45次評分) ... 下營區農會_生黑豆【百大精品】 ... 營農牌100%特級蠶絲被-涼被(0.6公斤) ... 於 www.efarm.org.tw -

#75.冷吱吱!下營農會蠶絲被熱銷

冷氣團發威,保暖商品熱賣,台南市下營區農會蠶絲被成搶手貨,製被工人假日都要趕工,銷量較去年同期成長5成,預約訂單滿滿。台南市棉被寢具協會理事 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#76.下營農會蠶絲被特價 - 台灣美食網

台灣美食網,下營農會蠶絲被評價,1公斤蠶絲被,農會蠶絲被比較,下營農會蠶絲被ptt,池上農會蠶絲被,苗栗蠶絲被涂泉明價格,台灣蠶絲被推薦,農會蠶絲被推薦. 於 food.iwiki.tw -

#77.苗栗農會蠶絲被 :: 加油地圖

16500元;5公斤.18000元 ...,商品詳細簡介.本會銷售蠶絲被均由100%純蠶絲材料製成,不攙假、不結塊,質輕柔軟富於彈性,易排濕,且保暖性高,不易燃燒,冬暖夏涼,品質耐用 ... 於 twcpc.moreptt.com