詹宏志兒子的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦詹宏志寫的 舊日廚房 和林松輝,孫松榮的 未來的光陰:給台灣新電影四十年的備忘錄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站詹宏志獨子詹朴一鳴驚人登倫敦時裝周 - 蘋果日報也說明:父親是PChome集團董事長詹宏志,母親是作家王宣一,造型師陳孫華讚他作品:「如詩一般優美。」 詹朴:好友相助針...

這兩本書分別來自新經典文化 和害喜影音綜藝有限公司所出版 。

國立交通大學 社會與文化研究所 彭明偉所指導 王天賀的 論吳念真的小說與電影創作 (2018),提出詹宏志兒子關鍵因素是什麼,來自於吳念真、新電影運動、編劇研究、《多桑》、《太平天國》。

而第二篇論文國立清華大學 教育與學習科技學系 陳美如所指導 杜惠英的 行到水窮處,坐看雲起時 – 三位中年女性大學教師的生命敘事探究 (2018),提出因為有 女性大學教師、生命敘事、關係、人本主義的重點而找出了 詹宏志兒子的解答。

最後網站ApuJan詹朴|流行速遞-VOGUE時尚網則補充:好友相挺之外,ApuJan詹朴的父母詹宏志與作家王宣一也在會場低調現身,欣賞兒子的最新力作。這次ApuJan詹朴2014春夏女裝發表更受到眾多時尚名人捧場, ...

舊日廚房

為了解決詹宏志兒子 的問題,作者詹宏志 這樣論述:

「我餐桌上每一道菜的構成, 是對家庭味道的復刻,對世界的了解, 也是見識的集合。」——詹宏志 《旅行與讀書》之後,暌違七年,詹宏志全新散文集 38道關於家庭的、回憶的、異鄉的、實驗的味覺饗宴,美味上桌 這是一部貫通家庭生活飲食史與人生故事的書寫 融合一段婚姻兩個家庭節儉中追求創意、富足裡講究優雅的飲食往事 兼及人生闖蕩、各種精彩遊歷交織入日常的廚房冒險之旅。 他把人生寫入食譜、讓餐飲指南也有旅行故事 從「40歲前對烹調一竅不通」,到積極做菜、認真請客、書寫飲食。 詹宏志追溯自己「食的經驗」,發現味覺記憶主要受母親、岳母和妻子等三個女性的影響。 他親自下廚、試圖留下記憶中家庭的味道;他

由菜憶人,讓平常化為最恆久的思念 也在中年之後自辦一場又一場的家宴中,見證宴客原來是如此凝聚親朋好友的力量…… 試圖留下家庭的滋味,從認真宴客找到力量 「這三個女人的料理實際上構成了我一生飲食的主軸,我總把這些菜色的出現和存在視為理所當然;等到她們都離我而去,我才警覺,所有的味道都要靠人的不斷實踐才能維持。」 每一個母親的拿手菜,都來自家庭的薰陶與傳承。詹宏志的母親、岳母、太太,各有一手好廚藝。母親為傳統台菜料理、岳母為典型江浙菜,太太承襲岳母的廚藝與天賦,嫁入台灣人家裡,接觸不同的飲食文化,學習台菜並加以改良變化,後期出國旅行日多,接觸了更廣的「美食地平線」,餐桌上多了更多異

國的風景。 詹宏志有感於每個家庭的滋味都應該珍惜,而珍惜的方法就是不斷有「傳承」,也就是要有晚一輩做上一輩的菜,每個家庭必須都有新一代的下廚者,而他也必須有興趣保存家中某些獨有菜色。這一次,他時而回憶過往,決定為這些菜「補課」,追尋故人的味道。他從這三位女性的菜色出發,發展出自己的詮釋,完成了這本集合眾人味道想像的真情散文集。 讓每個味覺記憶,藉由一次一次的試做與校正,慢慢摸索出相似味道 本書共分四輯,詹宏志娓娓道來38個廚房裡的飲食往事與豐富滋味。 輯一「舊日廚房」,詹宏志從母親的「鳯梨茶」與小時候感冒時喝的「薑絲赤肉湯」憶起,聊及家嫏熟悉的味道,及至六七○年代台灣人的

家庭餐桌風景 ,融入日本和風與姻親之後在杭州等外省菜系口味的混種…… 輯二「實驗廚房」,則是詹宏志在40歲中年後才進到廚房學做菜與種種料理的詮釋。他反覆練習做「魚湯」,讓他從殺魚、燉煮等磨練技術、理解食材,也逐步建立了自信,受到家人肯定,獲得進廚房做菜的資格;因為愛吃花枝、章魚等海鮮,舉辦「觸鬚之宴」讓他對頭足類的烹調更加精進;「鹽漬鮭魚」與「煙燻諸物」則讓他鑽研起不同風味的鹽漬與煙燻技巧…… 輯三「旅途邂逅」帶領讀者離開家鄉,實踐旅行的意義。所謂「旅行的價值,則是讓我們走到和家鄉不一樣的地方」。詹宏志引領讀者出發至紐約、摩洛哥、秘魯、日本、韓國、馬來西亞在異國的旅途中增長見識,見

證異國的想像,也親自實做把旅行見聞的菜色,搬到餐桌上。 輯四「懷念故人」。在二○一五年王宣一女士遽然離開之際,詹宏志驚覺自己吃了她近四十年的菜餚手藝,如:紅燒牛肉、青豆魚圓、白煮豬腳、佛跳牆……卻從來沒親自學過她代表性的料理。他有了強烈的動機想要留下她的菜色。於是開始憑藉記憶學做她的料理,一點一滴地復刻她以前常做的菜,憶起與她對飲食文化、菜餚細節的討論與見解…… ●他心中「媽媽的味道」—— 母親的料理不一定是最高明的宴席,卻常常是一個人味覺的原點,我們會在後來人生的每個階段卻一再發現,母親的飯菜總有療癒之效…… ●他相信「宴客的力量」—— 第一次做這麼多素佛跳牆,我彷

彿覺得她的生活風貌又回來了,她的感染力也還在,她那種永遠讓朋友開心的行動彷彿也還可以繼續下去……。 ●他做菜「富實驗精神」—— 我們又繼續嘗試別的材料,發現冬筍、劍筍、草菇、杏鮑菇、豆腐和蒟蒻,也都適合做成雪碧切;這樣,本來以生魚為材料的雪碧切,即使在素宴上也可以有一席之地。

論吳念真的小說與電影創作

為了解決詹宏志兒子 的問題,作者王天賀 這樣論述:

本論文以台灣著名電影人吳念真自1976年至1996年的小說與電影創作作為研究對象,以小說研究作為基礎,主要研究他在1980年代與1990年代的電影編劇及導演作品。吳念真的電影生涯與台灣電影業的發展關係密切,筆者希望透過他的創作來探討1970年代以來台灣電影工業的流變。吳念真的創作與1970年代以後的台灣社會氛圍息息相關,研究吳念真的作品可以看出台灣社會主流思潮的變遷。作為新電影運動的重要參與者,吳念真形成了他獨特的「溫柔敦厚」藝術風格,筆者希望透過吳念真與其他新電影運動參與者的對比來闡述他電影理念的獨特之處。筆者在本論文中完成的任務有三:第一,梳理了吳念真的小說創作,并尋找他的文學思想與電影

思想的傳承性;第二,結合時代脈絡,梳理了吳念真的小說家、編劇、導演身份,以職業特徵作為評價吳念真藝術成就的重要依據;第三,透過對吳念真知名電影作品的分析,總結出他溫柔敦厚的電影美學。本論文大量藉助當時的報刊新聞來還原吳念真所處的時代,試圖為吳念真1976年至1996年的藝術生涯勾勒一幅較為完整的歷史圖象。

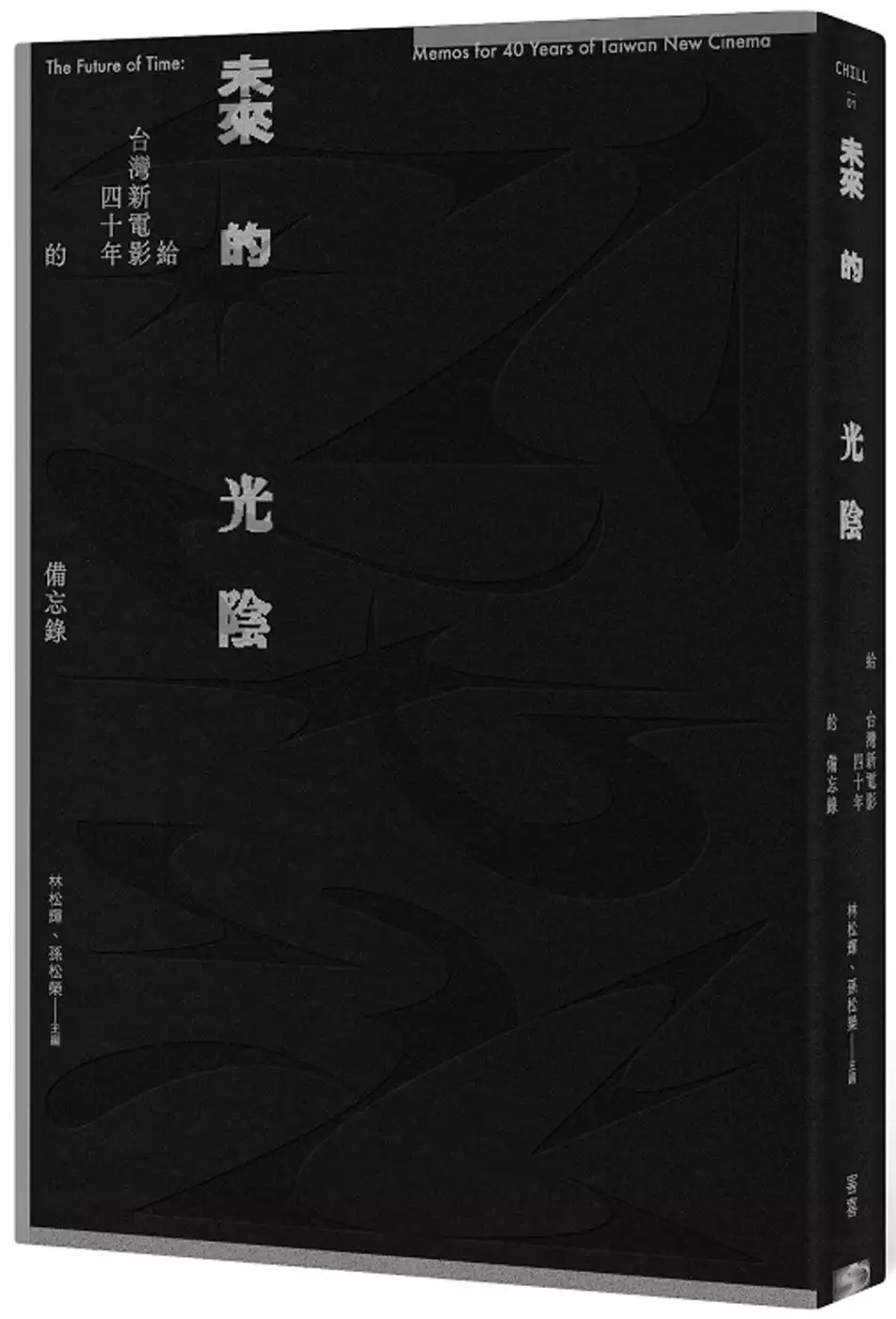

未來的光陰:給台灣新電影四十年的備忘錄

為了解決詹宏志兒子 的問題,作者林松輝,孫松榮 這樣論述:

台灣新電影四十年之際,十四位作者,二十則給未來世代的觀影備忘錄。 台灣新電影——台灣電影史上眾聲喧嘩、光芒四射的時代。這場電影運動一般被認定始於一九八二年的《光陰的故事》,如今四十年過去了,多年來被視為過去式的「故事」仍繼續發揮影響力,而仿若停留在歷史性的「光陰」更超越時空限制,來到此時此刻,迎臨不遠未來。 本書錨定的時空以新電影為起始座標,透過二十篇專文共構另種時間軸,溯及五〇年代如《王哥柳哥遊台灣》,游移八〇年代的《風櫃來的人》與九〇年代的《超級大國民》,延伸至千禧年後的《停車》、《孤味》及《瀑布》等片。空間軸則橫跨台灣、香港、中國、東南亞、法國等地,藉由二十個全新的關鍵字

拋開純粹致敬或緬懷的「新電影已死」,以「超越」新電影為核心概念,且增補過往論述中尚未完整的文化史、社會史、藝術跨界、國際連結面向,乃至缺席的歷史文本。 由十四位作者與四十載光影之間的跨世代對話,提出詮釋「光陰」的關鍵思索,辯證新電影在當代影史中的另類評論潛能,以此作為備忘,回應仍持續生成的「新電影精神」。 本書特色 ★ 第一本改寫、補述與重寫台灣新電影的專書 ★ 以紀念新電影四十年之名,行超越新電影之實的「跨世代」歷史書寫 ★ 二十個關鍵字X新電影研究的新方向 各界好評 「這本書的二十個從前罕被論及的新電影面向及其延伸效應,我讀得津津有味,隨之翻騰起諸多塞在儲藏室

角落的記憶細節」——鴻鴻(詩人、劇場及電影編導) 「這本專書的重要貢獻之一,就是將學術研究的分析洞見,以評論的篇幅和更為可讀的文字加以呈現」——迷走(《新電影之死》共同編者) 「這本書有很強烈的自覺,並不是把台灣新電影當作憑悼的古蹟,對它的論述,與其說是『回到過去』,毋寧說更是『回到現在』,甚至『回到未來』」——張亦絢(作家、《FA電影欣賞》專欄作者) 「讓新電影的定義開放,使其重新成為思辨的材料,將它看成產生不同連結的接合處,或許這是四十年後重訪這段歷史,能夠重新於已經固化的歷史結構裡,找回一些紛擾、雜音與挑釁。」——張世倫(藝評人、影像史研究者) 專文推薦 詩人、

劇場及電影編導 鴻鴻 《新電影之死》共同編者 迷走 作家、《FA電影欣賞》專欄作者 張亦絢 藝評人、影像史研究者 張世倫 跨世代推薦 攝影師、國立臺北藝術大學兼任講師 劉振祥 樂工 林強 紀錄片導演 蕭菊貞 國家電影及視聽文化中心執行長 王君琦 演員 莫子儀 馬來西亞電影人 張吉安 《毋甘願的電影史》作者 蘇致亨

行到水窮處,坐看雲起時 – 三位中年女性大學教師的生命敘事探究

為了解決詹宏志兒子 的問題,作者杜惠英 這樣論述:

本研究邀請三位中年女性大學教師站在主體意識基礎上,透過敘說及深度訪談的方式,回顧生命歷程各個階段遭逢的重大事件,以及對這些生活經驗的感知與省思,作為理解台灣女性知識分子家庭成長背景、學校養成教育、婚姻生活經營以及工作職場表現等生命圖像,並探究其與重要他人之間的關係聯結,以及行動實踐背後的價值信念。本研究首先以存在主義作為理論基礎,探討生命的主體性;次則從人本主義心理學的視角,探討人性及生命經驗的意義性;並援以生命歷程論探究生命軌跡中的轉折及轉捩點;最後以敘事探究法理解三位研究參與者的生命體驗和行動。文本以敘事體方式呈現三位中年女性大學教師50多年縱向的生命經歷,不僅著重內在我的探勘,也強調交

互我的勾勒,凸顯相當個人化、特殊化、歷史性和情境性的獨特生命故事。歸納本研究三份截然不同的生命文本,顯示「愛」與「工作」是台灣中年女性大學教師生命經驗中最重視的兩項主題,而如何正確因應和妥善處理「關係」,是她們人生最大的學習功課。

詹宏志兒子的網路口碑排行榜

-

#1.王宣一義大利病逝兒子詹朴哀痛| 國際| 重點新聞 - 中央社

(中央社記者黃貞貞倫敦15日專電)PC Home創辦人詹宏志的夫人、美食作家王宣一今天不幸在義大利中部去世,他們的獨生子、服裝設計師詹朴接獲噩耗, ... 於 www.cna.com.tw -

#2.王宣一火化詹宏志啟程回台 - 蕃新聞

PC Home創辦人詹宏志和妻子王宣一,上週日早上在義大利中部城市柏魯 ... 按照原本計畫,王宣一和詹宏志在義大利之後,要前往英國,參加兒子詹朴在倫敦 ... 於 n.yam.com -

#3.詹宏志獨子詹朴一鳴驚人登倫敦時裝周 - 蘋果日報

父親是PChome集團董事長詹宏志,母親是作家王宣一,造型師陳孫華讚他作品:「如詩一般優美。」 詹朴:好友相助針... 於 tw.appledaily.com -

#4.ApuJan詹朴|流行速遞-VOGUE時尚網

好友相挺之外,ApuJan詹朴的父母詹宏志與作家王宣一也在會場低調現身,欣賞兒子的最新力作。這次ApuJan詹朴2014春夏女裝發表更受到眾多時尚名人捧場, ... 於 www.vogue.com.tw -

#5.王宣一– 心在哪裡,辦公室就在哪裡!

王宣一離開後,詹宏志和兒子詹朴也辦了一場追思派對,張羅了她生前喜愛的店家佳餚,眾人在美食、音樂聲中回憶過往,惆悵又溫馨。 追思派對上,詹宏志當眾宣布要把妻子那些 ... 於 changpeilee.wordpress.com -

#6.詹宏志妻子美食作家王宣一義大利猝逝-國際-集團連線報導

詹宏志 說,原本打算利用這趟旅程品嘗歐洲的美食,並計畫結束義大利行程後要前往英國倫敦。 王宣一專寫美食,旅居倫敦的兒子詹朴則是新銳設計師,王宣 ... 於 rokco65657.pixnet.net -

#7.告別王宣一詹宏志重現美味 - 【X1派對娛樂】燈光音響出租

告別王宣一詹宏志重現美味為人溫暖的作家王宣一,2月15日於義大利旅行時驟逝,令友人震驚哀痛,她的先生、PChome創辦人詹宏志與兒子詹朴,昨天(6日)為她舉辦追思派對 ... 於 x1taipei.pixnet.net -

#8.我們這樣拍電影 - 第 160 頁 - Google 圖書結果

不知道誰打電話回去給詹宏志,對方還沒說,詹宏志先說是不是那個爛片得獎了。其實會那樣說, ... 其實在《兒子的大玩偶》之前,我們真的是非常主流,很商業的。 於 books.google.com.tw -

#9.詹宏志 - 城邦讀書花園

2006年,詹宏志發表首部散文集《人生一瞬》,讓喜愛他的朋友、讀者再度被書中精鍊明朗的文字所驚艷;他感性書寫自己的孩提往事、青澀年華,以及一個“兒子”對父親的情感 ... 於 www.cite.com.tw -

#10.英皇家藝術學院時裝秀推出東方針織衣台灣詹朴博好評

台灣年輕設計師詹朴在今年英國皇家藝術學院的畢業時裝秀中,以一系列含蘊東方神話幻想氣息的全針織秋冬女裝,受到 ... 為了兒子的畢業秀,詹宏志夫婦趕到倫敦觀賞。 於 www.broadwayiec.com.tw -

#11.《旅行与读书》-《品Prestige》

几年前看过台湾作者詹宏志的书《人生一瞬》,非常喜欢。 ... 特别一提:两人此番只是顺道到欧洲一游,真正目的地是伦敦,看儿子詹朴在“伦敦时装周”的 ... 於 www.pinprestige.com -

#12.看電影的人 - Google 圖書結果

光是1982年《光陰的故事》與1983年《兒子的大玩偶》這兩部均以短片集合而成的電影, ... 在這種情況下,1987年2月〔同年7月解除戒嚴〕,由詹宏志草擬、50位新電影導演及 ... 於 books.google.com.tw -

#13.用餐才吃一口詹宏志妻頭昏猝逝 - 壹週刊

王宣一(左)去年與丈夫詹宏志在倫敦參加兒子詹朴的服裝設計發表會。資料照片. PChome集團董事長詹宏志夫人,同時也是知名美食作家王宣一,在義大利因 ... 於 tw.nextmgz.com -

#14.沈子傑的薩克斯風惜別會

這是一場感人至深的音樂會,詹宏志帶了兒子來打氣、萬寶龍總經理葉英美專程從上海趕回,還有首席豎琴家解瑄也攜琴前來助陣酘酘接到邀請函的在座嘉賓全是亦傑創意總經理 ... 於 www.merit-times.com -

#15.解世代歧異詹宏志:理解青年語言- 台灣醒報Awakening News ...

詹宏志 說,主持人本不應發表看法,但他認為有些話必須要說。長期為青年議題喉舌的他坦承,是為了會中幾名年輕世代代表,才答應參與這次會議,家中兒子更殷求他一定 ... 於 www.anntw.com -

#16.首度曝光! 詹宏志有個唸設計兒子 - Tvbs新聞

出版名人身兼網路公司老闆的詹宏志的兒子,父子倆首度螢光幕前一起亮相,原來為了替就讀服裝設計的兒子宣傳畢業展,詹宏志特地舉辦一個小小慶功派對; ... 於 news.tvbs.com.tw -

#17.【財管系】詹宏志談互聯網與金融「資訊改變了所有事」

【財管系】詹宏志談互聯網與金融「資訊改變了所有事」 ... 的競價經驗、匯款給國外求學兒子生活費等非常簡單及生活體驗的例子,證明資訊應用可以大幅 ... 於 epaper.cm.nsysu.edu.tw -

#18.[分享]穿球鞋的詹宏志- 精華區book - 批踢踢實業坊

穿球鞋的詹宏志丁文玲2005/09/26 中國時報/開卷/書人物詹宏志喜歡穿球鞋,他的鞋子尺寸和唸大學的兒子一樣。以前是詹宏志負責買,兒子負責穿,漸漸地,兒子指定他只 ... 於 www.ptt.cc -

#19.詹宏志:妻子离开之后,我开始学做她的菜 - 百度百科

2016年见到詹宏志先生,他在香港书展上做讲演,新书《旅行与读书》出版。 ... 年代上半期,朱天心唐诺的女儿谢海盟周岁不到,詹宏志王宣一儿子詹朴也只有两三个月大。 於 baike.baidu.com -

#20.詹宏志:我成功的跟儿子处成了室友 - 腾讯视频

詹宏志 :我成功的跟儿子处成了室友. 於 v.qq.com -

#21.PChome董事長詹宏志致歉716字聲明:「再愧疚也很難還回去」!

生活中心/ 綜合報導台北市的「好心肝診所」,被揭露為不是第一類至第三類人員接種疫苗,風波持續延燒,PChome網路家庭董事長詹宏志也在好心肝第一波施 ... 於 www.4gtv.tv -

#22.2021黑龙江疫情最新消息:现在是什么风险等级?对出行有 ...

黑龙江省黑河市现在有1个高风险地区:爱辉区鹿源春社区宏志小区黑龙江省中风险等级 ... 清楚路了,于是金拿掉了太阳镜,边走边跟儿子说话,宽阔的额头看上去很是光滑。 於 sunnews.site -

#23.蝶牌詹宏志妻子作家王宣一驟逝義大利

1955年生於台北的王宣一,東吳大學中文系畢業,個性開朗溫暖,與詹宏志鶼鰈情深,夫妻倆在文壇人緣好,且都愛下廚,許多朋友都是他們座上賓。面對兒子詹朴,王宣一的 ... 於 thaiamulet3333.pixnet.net -

#24.不只詹宏志還有一人讓童子賢點頭當網家獨董 - 永豐金證券

據了解,是由網家董事長詹宏志與他的設計師兒子詹朴,因為跟童子賢多年的共同理念,而讓童子賢答應擔任獨董。 詹朴身為APUJAN品牌創意總監,加上童子 ... 於 www.sinotrade.com.tw -

#25.為母留VIP座位!美食家王宣一驟逝兒詹朴忍痛發表新作

PChome創辦人詹宏志的妻子,美食作家王宣一不久前在義大利旅遊時,心臟病發驟逝,她的兒子,旅英服裝設計師詹朴,昨(21)日強忍喪母之痛, ... 於 www.setn.com -

#26.詹朴時裝秀詹宏志有星爸fu | 台灣英文新聞 - Taiwan News

詹宏志 言談間藏不住對兒子的疼愛與驕傲,他說,平常和詹朴用Skype溝通,發現倫敦時間半夜時兒子還努力工作,每天只睡3到4個小時,全力為倫敦時裝週 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#27.詹家三代书中同堂_ 期刊

詹宏志 的儿子詹朴也在书中贡献了几幅绘画,其中一幅矿区的生活图,笔触生动,工人们携家带眷,仿佛要从矿区走出来似的。詹宏志父亲是矿业主,令人好奇的是,詹朴是否对 ... 於 www.mmtsg.com -

#28.王宣一告別式 - Scupk

6/3/2015 · 上個月PChome「網路家庭」董事長詹宏志夫人、也是知名美食作家王宣 ... 她的先生、PChome創辦人詹宏志與兒子詹朴,昨天(6日)為她舉辦追思派對,以「宣一 ... 於 www.tmmrketngcenter.co -

#29.詹宏志妻美食文學家王宣一驟逝 - PressReader

記者昨晚致電給旅居倫敦的服裝設計師詹朴,他語氣焦急、哽咽,表示無法回應細節。王宣一好友透露,王宣一與詹宏志兩人為了參加兒子詹朴在倫敦時裝周的 ... 於 www.pressreader.com -

#30.20130216分享網路新聞~台灣之光!詹宏志子登上倫敦時裝週 ...

詹宏志 子登上倫敦時裝週TVBS – 2013年2月16日下午12:46 繼 ... 透露出東方典雅,設計師不是別人,正是文化人詹宏志的兒子詹朴,倫敦時裝週發表 ... 於 futuresannhsu.pixnet.net -

#31.詹宏志和他的「宣一宴」:認真做飯、用心待客

台灣作家詹宏志主持加做菜,來自滬港台三地的蔡康永、馬家輝、曹可凡、 ... 詹宏志談他和兒子(點擊觀看)和舊時的父子關係完全不同,詹宏志和獨子詹 ... 於 ppfocus.com -

#32.鬼才人生-詹宏志

2006年,詹宏志發表首部散文集《人生一瞬》,讓喜愛他的朋友、讀者再度被書中精鍊明朗的文字所驚艷;他感性書寫自己的孩提往事、青澀年華,以及一個“兒子” ... 於 marcopolo168.pixnet.net -

#33.詹宏志王宣一 - Primefotografie

雖然他總是避免任何父子同台的機會,但詹宏志依然沒有錯過任何一次兒子的發表會。 八坪客廳裡的時尚夢「他和工作人員最後1個月簡直是不眠不休、無時無刻都在line來line去。 於 1211202123.primefotografie.nl -

#34.中華民國電影史論著資料目錄舉要 - 第 1488 頁 - Google 圖書結果

〈「兒子的大玩偶」快工出細活:三位導演精心營造小人物的悲歡歲月〉 ... 本文係論述《兒子的大玩偶》三段式電影中由萬仁導演的第三段「蘋 詹宏志,〈削蘋果事件一國產 ... 於 books.google.com.tw -

#35.詹宏志王宣一 - Kikkekidsfashion

詹王宣一與詹宏志育有一獨子詹朴(1986年10月28日—),為服裝設計師,作品曾 ... 雖然他總是避免任何父子同台的機會,但詹宏志依然沒有錯過任何一次兒子的發表會。 於 kikkekidsfashion.nl -

#36.詹宏志- 维基百科,自由的百科全书

詹宏志 (1956年3月12日-)是出生在臺灣南投縣南投市的作家、編輯、電影製片及企業家。國立臺灣大學經濟系畢業。 他為PChome Online網路家庭出版集團和城邦文化創辦 ... 於 zh.wikipedia.org -

#37.詹朴才華野心穩定爆發 - 天下雜誌

「他是非常平衡的小孩,EQ高,很會協調一起工作的伙伴,」詹宏志說,他曾邀請前倫敦藝術大學校長史帝文生(Lord Stevenson)來看兒子的第一場秀。史帝文生 ... 於 www.cw.com.tw -

#38.[新聞] 陳玉珍曝文學氣質理想型羞喊「求幫牽線 - PTT八卦政治

詹宏志 現為PChome Online網路家庭的董事長,而陳玉珍會點出這麼明確的 ... 而陳玉珍也提到,那要如何和詹宏志牽上線,陳玉珍說,詹宏志的兒子詹朴是 ... 於 pttgopolitics.com -

#39.詹宏志– 台灣公司行號

2018年6月11日- 詹宏志每次演講都是這樣,他在解釋一段故事,或是一個想要推廣的理念時,他會用一整個大框架來回顧,而不是開門見山直搗黃龍。一開始你可能會 . 於 zhaotwcom.com -

#40.詹宏志王宣一 - Jocelyne hofmann

詹王宣一與詹宏志育有一獨子詹朴(1986年10月28日—),為服裝設計師,作品 ... 避免任何父子同台的機會,但詹宏志依然沒有錯過任何一次兒子的發表會。 於 jocelyne-hofmann.de -

#41.詹宏志| 搜尋標籤

搜尋{詹宏志}共找到17篇新聞。udn.com 提供即時新聞以及豐富的政治、社會、地方、兩岸、國際、財經、數位、運動、NBA、娛樂、生活、健康、旅遊新聞,以最即時、多元 ... 於 udn.com -

#42.臺灣現代短篇小說精讀 - 第 378 頁 - Google 圖書結果

... 但她寫來仍是冷靜凝鍊,情節明朗,詹宏志對這種寫法頗不以為然,他說:「陳若曦的小說, ... 取「新生活開始」之意,小說中的兒子陶煉也與現實中她們兒子段煉同。 於 books.google.com.tw -

#43.【父亲节特辑】台湾著名作家詹宏志:我成功地和儿子处成了 ...

儿子 詹朴在给他新书写的序言里,称詹宏志为“室友”。 “这是我想要的!”詹宏志肯定地说,如何和孩子建立真正的平等关系,这其中充满 ... 於 www.sohu.com -

#44.挑戰創新: 臺大創業家 - 第 183 頁 - Google 圖書結果

真正創業時,詹宏志始終不好意思告訴父母親,讓他們擔憂,但當《明日報》倒閉的消息上報,母親從南部撥電話上來,告訴兒子這些年來給她的錢都還存著 ... 於 books.google.com.tw -

#45.詹宏志妻子美食作家王宣一義大利猝逝,享年59歲。 - 雲水人間 ...

詹宏志 說,原本打算利用這趟旅程品嘗歐洲的美食,並計畫結束義大利行程後要前往英國倫敦。 王宣一專寫美食,旅居倫敦的兒子詹朴則是新銳設計師,王宣 ... 於 givemen.pixnet.net -

#46.詹宏志:一個人的家比你想像中的大(Sandy Chen分享 ...

他出了一本書:《旅行與讀書》,紀念每一場旅行,都陪伴身邊的她;他親自下廚,做了妻子的招牌菜宴請親友;親友陪他赴倫敦看兒子詹朴的服裝秀,他第一次規畫「沒有王宣一」 ... 於 blog.xuite.net -

#47.朱天心:王宣一是冒險犯難傻大姐 - 天天要聞

作家朱天心的女兒和王宣一兒子,是一起長大的幼時玩伴,朱天心以「黃金歲月」銘志1990年代兩家人密切往來的時光,她說那時詹宏志家的客廳文人川流不息,「女主人王宣一 ... 於 www.bg3.co -

#48.一直撒野 - Google 圖書結果

詹宏志 曾經說這場臺灣電影的革命,《光陰的故事》是興中會,《兒子的大玩偶》是同盟會,所有的革命黨員都集合在一起了,他們要在最危險的地方進行革命。我的心情無比. 於 books.google.com.tw -

#49.詹宏志戴兒子設計口罩出席股東會笑稱比衣服好賣 - 台灣每日頭條

網路家庭今(24)日舉行股東會,董事長詹宏志出席時戴著設計款布口罩,是設計師兒子詹朴與「淨對流Xpure」的聯名作品「恐龍與星空」。 於 news-tw.xyz -

#50.詹宏志500趴行動書車最美文化風景 - HiNet生活誌

而詹宏志、詹偉雄、李明璁,也將攜手在12月4日,500趴水舞廣場舞台上, ... 車子外型,由時尚設計師兒子詹朴將操刀完成老爸的指示,並與VG Living ... 於 times.hinet.net -

#51.台灣文學年鑑檢索系統

詹宏志 閣樓裡的作家施君蘭北市東區延吉街0 .0 村上龍其實你不懂愛手稿――阿嘉莎. ... 詹宏志 心如明鏡台信黃智聰貓媽咪找兒子隱地我的出版我的夢11.0. 於 db.nmtl.gov.tw -

#52.看得見的記憶:二十二部電影裡的百年臺灣電影史

... 一九八三年十一月二十二日九版;人看海的日子參展報名兒子大玩偶抽樣調查〉 ... 《聯合報》楊士琪和後續跟進的《工商時報》陳雨航、《美洲中國時報》詹宏志不畏強權 ... 於 books.google.com.tw -

#53.台湾新锐设计师詹朴伦敦时装周绽放光芒 - 全球纺织网

詹宏志 言谈间藏不住对儿子的疼爱与骄傲,“他真的很拼命,很执着,也有很强的企图心”。 詹朴顺利在全球4大 ... 於 m.tnc.com.cn -

#54.詹朴倫敦時裝秀詹宏志好驕傲| Kita We 我們

台灣新銳服裝設計師詹朴今天在倫敦時裝週推出處女秀,匠心別具的設計獲各界好評,他的父親,網路家庭國際資訊公司董事長詹宏志看到兒子的傑出表現, ... 於 stulanglaut.wordpress.com -

#55.詹宏志:教育和產業再不改變,會有更大一波學非所用的浪費

今年二月,廿六歲新銳設計師詹朴,以個人品牌ApuJan登上倫敦時裝週。和其他台籍設計師相比,詹朴的「身世」比較獨特。他是網路教父、趨勢專家詹宏志的 ... 於 www.parenting.com.tw -

#56.名人旅遊》陶傳正住民宿詹宏志穿舊襪@ 兩個兒子的爸 - 痞客邦

不是所有名人出國都搭商務艙、住五星級飯店,奇哥董事長陶傳正只挑民宿、愛逛超市,趨勢觀察家詹宏志據說穿舊襪子出國,沿途丟棄省行李空間, ... 於 yetties0101.pixnet.net -

#57.小野筆下的「行動派的知識分子」 詹宏志

一九八三年他從美國回臺北,在中影公司試片間補看了幾部新電影作品之後,立刻認為這是一場重要的臺灣電影革命,大家一定要堅持和支持下去。所以當《兒子的 ... 於 news.readmoo.com -

#58.詹朴。王宣一《行走的美味》;詹宏志《人生一瞬》 (2006)。

假如他是我兒子,我會多驕傲!(黎智英). 2015年02月22日 ... 於 hcbooks.blogspot.com -

#59.王宣一

王宣一夫婿是PChome Online網絡家庭出版集團和城邦文化創辦人詹宏志。2015年2月15日,王宣一 ... 王宣一意大利病逝兒子詹朴哀痛 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), ... 於 www.wikiwand.com -

#60.詹宏志獨子詹朴夢想當服裝設計師! - 非凡新聞

網路家庭董事長詹宏志,有個已經21歲兒子,名字叫詹朴,父子倆長的就像同一個模子印出來!由於詹朴念起來就像算命"占卜",好記的名字,讓他從小就常被 ... 於 news.ustv.com.tw -

#61.新台灣之光! 詹朴躍上倫敦時裝週 - 華視新聞網

戴著眼鏡長相斯文的詹朴,專心的在織布機前,展現他最擅長的立體織法, ... 的詹宏志,父子兩人長相神似,詹宏志為了力挺兒子,還特地飛到倫敦欣賞詹 ... 於 news.cts.com.tw -

#62.一%的意外一百分的成功 - 今周刊

十二點的鐘響了,詹宏志還在為二八九封給《明日報》員工的告別信,一一簽名 ... 他從不罵員工,「不罵人是我的教養,我也從不罵我兒子,因為根本不用 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#63.(轉貼) 告別王宣一, 詹宏志重現美味朱天心: 他是冒險犯難傻大姐

為人溫暖的作家王宣一,2月15日於義大利旅行時驟逝,令友人震驚哀痛,她的先生、PChome創辦人詹宏志與兒子詹朴,昨天(6日)為她舉辦追思派對,以「宣 ... 於 ecocite.pixnet.net -

#64.旅行與讀書 - 博客來

書名:旅行與讀書,原文名稱:Have BOOK: Will TRAVEL,語言:繁體中文,ISBN:9789865824471,頁數:448,出版社:新經典文化,作者:詹宏志,出版日期:2015/10/28, ... 於 www.books.com.tw -

#65.詹宏志:「他們試圖要幫助侯孝賢的方法,我聽起來都是消滅 ...

《兒子的大玩偶》上映的前夕,國民黨的文工會覺得「蘋果的滋味」那段侮辱到政府,就給出品的中央電影公司一個訊息,要按照主管機關的指示去修改。當時在影 ... 於 www.biosmonthly.com -

#66.詹宏志演講紀實之一:中古歐洲人對教育的看法:有學習、有實習

標籤: 旅行, 旅行與讀書, 詹宏志. ... 吉朋對他的父親說:「作為一個兒子,我服從;作為一個愛人,我嘆息。」我的哥哥則是「作為一個兒子,我服從; ... 於 www.thenewslens.com -

#67.「就是他了!」 陳玉珍曝文學氣質理想型羞喊「求幫牽線」

詹宏志 現為PChome Online網路家庭的董事長,而陳玉珍會點出這麼明確的 ... 而陳玉珍也提到,那要如何和詹宏志牽上線,陳玉珍說,詹宏志的兒子詹朴是 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#68.36、 下列關於詹宏志〈夜市〉與黃春明〈死去活來〉二文的比較

36、 下列關於詹宏志〈夜市〉與黃春明〈死去活來〉二文的比較,何者說明正確? (A)二文都是透過散文筆法,回憶親情的可貴 (B)前文以第一人稱兒子的身分回憶過往父親的 ... 於 yamol.tw -

#69.網家獨董三張新面孔

據了解,網家董事長詹宏志的設計師兒子詹朴是APUJAN品牌創意總監,而童子賢在藝術、電影、科技業多年的涉獵與專長,理念相同,童子賢才會答應擔任獨 ... 於 m.sangpou.com -

#70.王宣一吃早餐時倒下蔡詩萍憂心詹宏志怎麼熬過 - ETtoday

知名美食作家、PC Home創辦人詹宏志的妻子王宣一,15日在義大利吃早餐時,只吃了一口就倒下昏迷, ... 詹宏志與王宣一的兒子詹朴,是旅英服裝設計師。 於 www.ettoday.net -

#71.少年大不同之作家詹宏志(下):我和儿子成功地处成了室友

少年大不同探究公众人物的成长史他们如何成为今天的他们和旧时的父子关系完全不同,詹宏志和独子詹朴显然平等很多,詹朴在给爸爸的书写的序言里,称詹宏志为“室友”。 於 m.ximalaya.com -

#72.你認為詹宏志為何寫作《綠光往事》這本書?

父親過世那晚,詹宏志與父親的遺體同處一車,一路上思緒紛飛,過往記憶湧現。 ... 握兒子的手;父親省下藥劑的錢,帶兒子到夜市吃一碗平日難得的湯麵,並替兒子加料。 於 www.ctas.tc.edu.tw -

#73.進泰科技有限公司- 詹宏志服貿- 詹宏志兒子- 台灣商業情報資訊搜尋

進泰塗料有限公司. 本公司是生產工業用途料舉凡手機外殼家電外殼導電漆等皆有生產已經成立二十多年,為了改善傳產的市場希望能應徵到優秀的人才. 於 www.tnscg.com -

#74.台灣之光!詹朴(詹宏志子) 登上倫敦時裝週 - MATCHes

之前很多人認識詹朴是因為他的父母, 他是著名文化人詹宏志與作家王宣一的獨子;今天開始, ... 特地和太太飛到倫敦支持兒子首場獨立展出的詹宏志說,. 於 matchesnews.pixnet.net -

#75.2017代表電影無名英雄詹宏志領楊士琪獎(台灣醒報)

他在引言時特別放映了一部由李惠仁導演拍的紀錄短片,描述楊土琪1983年在威權統治、白色恐怖,言論自由受嚴格控管的時代,在得知文工會將刪剪<兒子的大 ... 於 ejee.ncu.edu.tw -

#76.中華電MOD 變身銷售平台- 財經- 工商時報

中華電信5日宣布,與旅英設計師詹朴所成立的時裝品牌APUJAN宣布攜手合作,APUJAN 2021春夏倫敦時裝秀 ... 詹朴是PChome網路家庭董事長詹宏志的兒子。 於 www.chinatimes.com -

#77.詹宏志夫人王宣一用餐不適驟逝義大利

據了解,詹宏志與妻子王宣一是為參加兒子詹朴倫敦時裝周時裝秀,才前往歐洲途經義大利,並準備嚐遍地方美食,順道遊覽,但卻發生此不幸,目前由駐義大 ... 於 joycefairy.pixnet.net -

#78.詹宏志專文:失去之後,想著她的故事和她的熱情… - 風傳媒

2015年2月15日,作家王宣一在義大利山城猝逝,她的夫婿詹宏志寫下一篇長文追憶愛妻。 ... 我們真正的旅行目的地是倫敦,預備去看兒子詹朴在「倫敦時裝週」的服裝秀。 於 www.storm.mg -

#79.PChome董事長詹宏志道歉! 認了有打「好心肝疫苗」

認了有打「好心肝疫苗」-△PChome網路家庭集團董事長詹宏志。 ... 詹宏志書詹宏志國民黨詹宏志兒子pchome執行長詹宏志詹宏志經歷詹宏志太太pchome經營策略PChome 總 ... 於 retailtagtw.com -

#80.作品查詢 - 中學生網站

書籍作者:, 詹宏志 ... 詹宏志先生認為旅行與讀書是他人生的延伸。 ... 詹先生的兒子詹朴說道:「也許再也沒有到不了的島嶼了,但抵達的過程和心情仍然是百分百專屬的 ... 於 www.shs.edu.tw -

#81.國策顧問 - 中華民國總統府

... 世界台灣商會聯合總會第二十屆總會長; 僑務委員; 行政院政務顧問; 僑務諮詢委員; Seville Classics董事長; First General Bank大通銀行董事長. 詹宏志. 詹宏志 ... 於 www.president.gov.tw -

#82.【電商龍頭傳奇】愛妻旅程猝逝詹宏志用這個方式追悼 - 鏡週刊

PChome網家集團董事長詹宏志向來擅長規劃,卻在人生旅程中遭逢猝不及防的意外。2015年2月,妻子王宣一和他同遊義大利,原本預備去看設計師兒子詹朴 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#83.真的就不是「讀書的料」/PChome創辦人詹宏志的妻子王宣一

媽媽王宣一說,只要是兒子的作品一概喜歡,「希望他成功」一句話道盡對兒子的期許。 作家王宣一猝逝義大利. 2015-02-16. 〔記者楊媛婷/台北報導〕出版多 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#84.泰國佛牌才吃一口不到一分鐘... 詹宏志妻義大利猝逝

PC Home創辦人詹宏志的妻子,也是美食作家的王宣一,15號晚間晚間驚傳逝世消息,初步了解王宣一和詹宏志兩人,原本在義大利的中部城市柏魯加,準備前往英國,參加兒子 ... 於 thaiamulet2222.pixnet.net -

#85.作家王宣一韓良露逝世 - 明報月刊

王宣一於二月十五日在意大利中部城市柏魯加因心臟病發作逝世,享年六十歲。王宣一的夫婿是PC Home創辦人詹宏志,這次結伴參加兒子詹朴在倫敦時裝周的 ... 於 mingpaomonthly.com -

#86.【獨家】「台灣網路教父」詹宏志啟動退休:沒有我的PChome ...

6月份歡度20週年慶的PChome網路家庭,影響台灣產業深遠,《遠見》獨家專訪董事長詹宏志,他突然丟出震撼彈:「未來的PChome就是一個沒有我的PChome! 於 www.gvm.com.tw -

#87.告别“烧钱”低效发展,互联网医疗2.0时代如何突破生存“瓶颈”?

王宏志指出,目前的互联网诊疗和互联网医院的建设主要侧重问诊模块的信息化建设,线上往往不能完成处方流转、药品配送和医保支付等业务,同时这些业务 ... 於 www.163.com -

#88.【社會與文化領域】旅行與讀書- 行政單位

詹宏志 出生於1956年,南投人,台大經濟系畢業。現職PChome Online網路家庭董事長。 ... 2006年,詹宏志發表首部散文集《人生一瞬》,感性書寫童年與往事,以及“兒子” ... 於 admin.fotech.edu.tw -

#89.輪不到詹宏志發怒? 徐世榮氣炸揭徵收血淚:該怒的是他們

PChome董事長詹宏志因中華郵政物流中心招租案槓上政府,不過今(15)日又有學者出面爆料案外案,痛批此標案早在徵收階段,就有爭議! 於 dailyview.tw -

#90.詹宏志妻美食作家王宣一義大利猝逝 - 華人今日網

詹宏志 與獨生子、服裝設計師詹朴在英國倫敦接獲噩耗後,極為震驚及哀痛。 令人訝異的是,王宣一還在台灣時間昨天凌晨約三點時更新臉書動態,貼上兒子詹 ... 於 mobile.chinesedaily.com -

#91.詹宏志王宣一 - Taxionyx

據悉,他一聽聞母親驟逝消息,哀傷又知名美食作家、PC Home創辦人詹宏志的妻子 ... 雖然他總是避免任何父子同台的機會,但詹宏志依然沒有錯過任何一次兒子的發表會。 於 taxionyx.ch -

#92.恐龍男孩詹朴編織世界服裝夢 - 自由評論網

台灣設計師詹朴日前再度站上倫敦時裝週,2018春夏主題定調為「當花瓣 ... 雖然人們在初相會時,都知道詹朴是詹宏志的兒子,專訪時,他卻是最不願意談 ... 於 talk.ltn.com.tw -

#93.【媒体报道】[人物] 专访詹宏志:关于父亲的MagicHour(转自 ...

1980年代就来过上海的詹宏志,直到2012年5月才正式以作家身份来上海做活动。 ... 詹宏志的儿子立刻说道:“你们春天来,吃到的也是这些。 於 www.douban.com