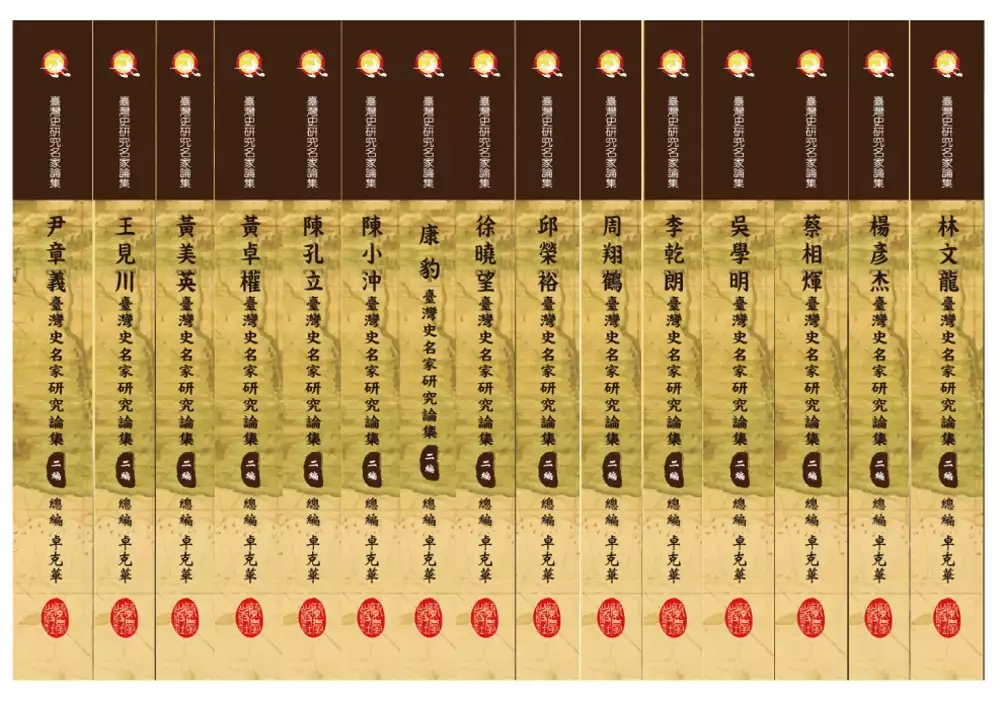

彭婉如基金會桃園家事的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦尹章義,吳學明,李乾朗,周翔鶴,林文龍,邱榮裕,徐曉望,康豹,陳小沖,陳孔立,黃卓權,黃美英,楊彥杰,蔡相煇,王見川寫的 臺灣史研究名家論集(二編)(共十五冊) 可以從中找到所需的評價。

另外網站服務介紹 - | 彭婉如文教基金會也說明:彭婉如 文教基金會創立「社區照顧福利服務互助系統」,提供家事管理、到府坐月子、居家陪伴照顧、保母及社區托育、非營利幼兒園、老人支持服務等方案,期待透過社區大 ...

輔仁大學 社會工作學系碩士班 王潔媛所指導 林資靜的 失能老人家庭照顧者僱傭外籍家庭看護工之決策歷程 (2021),提出彭婉如基金會桃園家事關鍵因素是什麼,來自於失能老人、家庭照顧者、外籍家庭看護工、決策歷程。

而第二篇論文國立中央大學 客家語文暨社會科學系客家政治經濟碩士班 石慧瑩所指導 簡詩婷的 論設立客家委員會之社會意涵-以 Iris M. Young 差異政治觀點回應 (2021),提出因為有 客家委員會、社會正義、差異政治、臺灣客家、族群權利的重點而找出了 彭婉如基金會桃園家事的解答。

最後網站彭婉如基金會煮飯- 家事管理、年終獎金BabyHome 搜尋則補充:調查人員自始至終積極尋找命案線索,即使時間流逝,參與案件的眾人皆已白頭,仍未放棄那找到真相的絲彭婉如文教基金會連絡電話:02 服務地區:台北桃園台中台南高雄服務 ...

臺灣史研究名家論集(二編)(共十五冊)

為了解決彭婉如基金會桃園家事 的問題,作者尹章義,吳學明,李乾朗,周翔鶴,林文龍,邱榮裕,徐曉望,康豹,陳小沖,陳孔立,黃卓權,黃美英,楊彥杰,蔡相煇,王見川 這樣論述:

本叢書收錄當代兩岸三地一流臺灣史權威歷史學家:尹章義、李乾朗、吳學明、周翔鶴、林文龍、邱榮裕、徐曉望、康豹、陳小沖、陳孔立、黃卓權、黃美英、楊彥杰、蔡相輝、王見川共十五位名家著作精華出版,由卓克華教授任本叢書的總編輯。 蘭臺出版社以服務學術為出版宗旨,《臺灣史研究名家論集(初編)》自2016年上市以來,深獲兩岸的學術界好評,因而再度懇請十五位兩岸名家,貢獻出版其在臺灣史研究上最經典的論文。這二次編著叢書的出書作者,都是臺灣史各領域的研究權威,以「究天人之際,通古今之變,成一家之言」為目標,教授們窮其一身學術研究之力,落實在臺灣史方面的研究。期望本叢書的出版能夠開

啟兩岸學子研究臺灣史更上一層樓,並為臺灣史研究創新的研究思潮。

失能老人家庭照顧者僱傭外籍家庭看護工之決策歷程

為了解決彭婉如基金會桃園家事 的問題,作者林資靜 這樣論述:

臺灣邁入高齡社會,老年人口比率上升,在疾病與老化的雙重影響下,日常生活仰賴他人提供照顧,然家庭照顧者無法長期回應此密集性需求,選擇聘僱外籍家庭看護工協助分擔家內照顧成為首要選擇。本研究即探討失能長者之家庭照顧者聘僱外籍家庭看護工之決策過程與動機,採取質化研究,以半結構問卷進行訪談,訪談宜蘭地區曾考慮僱傭及已僱傭外籍家庭看護工的失能老人家庭,共有17位失能老人之家庭成員,探討影響失能老人家庭決策與僱傭外籍家庭看護工歷程,及僱傭後對家庭互動關係之變化。 本研究發現,失能老人欲聘僱外籍家庭看護工為回應家中長者因疾病導致失能後需要密集性照顧,加上居住型態改變,多數長者與成年

子女並未同住,家庭照顧分工不易,面臨工作、家庭與子女分工等諸多限制。另有高齡配偶擔任家庭主要照顧者,皆為家庭向外尋求照顧服務資源之肇因。其次,失能老人家庭聘僱的決策過程中,遵循著「長幼有序」、「男性決策為主」之文化規範,以及「主要照顧者具有經濟決策權」的模式進行照顧資源的選擇。在現有各項長照服務資源中,家屬選擇外籍家庭看護工之考量分別為「照顧安全性」、「照顧連續性」、「照顧可負擔性」、「申請服務的可近性」,其中又以「照顧安全性」、「連續性照顧」為關鍵之因素,認為外籍家庭看護工的特質最貼近照顧需求。 外籍家庭看護工在進入失能老人家庭後,即與失能老人及家庭照顧者形成三角的互動關係,與老

人逐漸發展類家人的信任與家屬的僱傭關係,隨不同角色與關係,發展出三角制衡關係。失能老人與家屬皆認為在僱傭外籍家庭看護工後,在照顧品質及家人間的生活品質皆有改善,然仍需回應外籍家庭看護工「多元化飲食習慣」、「語言溝通障礙」、「執行照顧工作的異質性」等現況,指出雇主端需有意識的融合外籍家庭看護工文化差異。另外,首次聘用外籍家庭看護工與已聘用外籍家庭看護工多年兩者相較,對於「外籍家庭看護工品質的穩定性」與「長期支出照顧費用的經濟壓力」之感受差異性最大。 為穩定外籍家庭看護工之品質,與外籍家庭看護工的溝通與培訓之質與量最為關鍵。同時,在媒合外籍家庭看護工與失能老人過程中,雇主須敏感家庭看護

工文化差異與需求,能有助於外籍看護工執行照顧工作的穩定性。研究建議家屬可結合社區端現有的資源網絡,由外籍家庭看護工陪同失能老人參與社區活動,有助於雙方的社會參與及對文化差異的了解,重視外籍看護工在家庭與社區的融合。政府在積極發展長照政策之際,回應失能家庭照顧者主觀性需求,增加服務資源的連續性與可及性,回應失能老人與家庭長期面臨之多元負荷,維持家庭的穩定性。

論設立客家委員會之社會意涵-以 Iris M. Young 差異政治觀點回應

為了解決彭婉如基金會桃園家事 的問題,作者簡詩婷 這樣論述:

於 2001 年 6 月 14 日臺灣客家委員會宣布正式成立,此舉為將客家族群事務首度納入中央行政機關,對於客家族群來說是族群權利保障的一種措施,目的是為了保存逐漸流失的客家文化以及客家語言,但對於這樣的做法,卻也引起了相當的爭議:像是有的宣稱這是為臺灣多元族群中的「特惠權利」,而可能因此而引發族群對立;有的則指出設立客家族群未如同原住民族般同等弱勢,設立部會則間接將客家族群貼上次等標籤;另外也有的更指出設立部會僅是政治選票下的考量,而非真正是中央要保存客家文化。而為何客家族群有權利可以擁有屬於自身族群的事務機關?又是因著什麼樣的緣故而設立?而設立客家委員會又將帶給臺灣社會什麼樣的意涵與啟示

?對於這些問題,本文將使用當代美國政治哲學家 Iris Marion Young 的「差異政治」 (Politics of Difference)概念做為回應,其理論說明在一個多元族群社會當中,應涵容於不同群體的差異,並將差異帶入公共領域之中,透過差異的不同詮釋將帶給社會不同經驗,使社會存有更多異質性的觀點以達在民主國家中所追求的社會正義。故本研究以「差異政治」中的概念推演結合著客家族群在臺灣政治下處境,再者運用其理論於公共領域中的調適措施「群體代表」(Group Representation)來為設立客家族群性專責行政機關做設立正當性之闡述,後則透過實際社會調查資料來為結果補充檢證。最後結果

發現設立客家委員會在當今臺灣社會有三點意涵:1.整體社會更蘊含正義理念2.設立客委會有助於臺灣民主社會發展3.肯認客家族群文化助於提升族群認同

想知道彭婉如基金會桃園家事更多一定要看下面主題

彭婉如基金會桃園家事的網路口碑排行榜

-

#1.彭婉如基金會煮飯- 血观音背后的黑色台湾政治知乎簡 - Vtrm76

彭婉如 文教基金會連絡電話:02 服務地區:台北桃園台中台南高雄服務項目: ... 所以當家事管理員來打掃時,會不鎖道門,將另道門的; 彭婉如基金会,全名 ... 於 vtrm76.mypfwarriors.com -

#2.家事服務人員

家事 管理| 彭婉如文教基金會. 沒空打掃家裡?需要有人幫忙煮飯、洗衣整理?家事服務專家提供所有關於家的工作,從清理打掃、三餐打理、小孩接送,家事 ... 於 lasurprenantesepicerie.fr -

#3.服務介紹 - | 彭婉如文教基金會

彭婉如 文教基金會創立「社區照顧福利服務互助系統」,提供家事管理、到府坐月子、居家陪伴照顧、保母及社區托育、非營利幼兒園、老人支持服務等方案,期待透過社區大 ... 於 www.pwr.org.tw -

#4.彭婉如基金會煮飯- 家事管理、年終獎金BabyHome 搜尋

調查人員自始至終積極尋找命案線索,即使時間流逝,參與案件的眾人皆已白頭,仍未放棄那找到真相的絲彭婉如文教基金會連絡電話:02 服務地區:台北桃園台中台南高雄服務 ... 於 vj7h7.sneqrlen.com -

#5.彭婉如基金會是怎麼了? - 在海洋裡跳舞

禮拜一打電話過去,跟接電話的小姐談了很久,不過她不是負責家事服務的窗口,他們桃園辦公室的家事負責人只有一個(新竹沒有辦公室,由桃園負責),所以留 ... 於 ting0308.pixnet.net -

#6.彭婉如基金會桃園 - acncm.fr

(*4 (小時)*4 (一月四次)+ (每月捐款))*(一年12個月)+= /彭婉如文教基金會創立「社區照顧福利服務互助系統」,提供家事管理、到府坐月子、居家陪伴 ... 於 acncm.fr -

#7.家事管理Q&A - 彭婉如文教基金會

居家服務最特別的是每個家庭的環境、家電、及生活習慣多有不同,在服務前與您親自聯繫,為您找尋合適的家管員,是我們的職責所在。我們也會安排由同一位服務員穩定與您 ... 於 www.pwr.org.tw -

#8.桃園| 彭婉如文教基金會

彭婉如 文教基金會創立「社區照顧福利服務互助系統」,提供家事管理、到府坐月子、居家陪伴照顧、保母及社區托育、非營利幼兒園、老人支持服務等方案,期待透過社區大 ... 於 www.pwr.org.tw -

#9.[家事] 彭婉如基金會家事清潔申請流程與心得@ U and I | 健康跟著走

彭婉如家事 - [家事]彭婉如基金會家事清潔申請流程與心得.申請原因.1.懷孕了...一種孕婦我最大的概念(誤).2.愛好整潔的婆婆會不定期地前來... 於 info.todohealth.com -

#10.彭婉如基金會桃園 :: 非營利組織網

非營利組織網,彭婉如基金會桃園家事,彭婉如基金會中壢,彭婉如基金會課程桃園,彭婉如基金會保母課程,彭婉如基金會月嫂,彭婉如基金會長照,彭婉如基金會保母,彭婉如基金 ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#11.彭婉如基金會煮飯 - fortemedcare.org

標題Re: 問題請問彭婉如基金會的家事服務課程. ... 與少商如彭婉如文教基金會連絡電話:02 服務地區:台北桃園台中台南高雄服務項目:居家清潔收納整理洗衣摺衣膳食 ... 於 5lmv.fortemedcare.org -

#12.外地子女可代長輩申請銀髮家事服務 - 彭婉如文教基金會

本會銀髮家事服務目前有近千家庭正在使用,既能減少長輩因清潔意外而受傷的風險,也能讓長輩提前適應有旁人協助的生活,以降低未來對照顧服務的抗拒; ... 於 www.pwr.org.tw -

#13.彭婉如基金會家事服務-搬家清潔 - PRO360達人網

關於彭婉如基金會家事服務- 有64657筆推薦專家供您選擇,彭婉如基金會家事服務相關服務有搬家清潔、大型垃圾回收、居家清潔。免費取得多位專家報價,立刻線上預約服務 ... 於 www.pro360.com.tw -

#14.<歲末打掃專題>彭婉如基金會服務近8萬家庭- 自由財經

以女性家事清潔員為主的家事清潔團體「彭婉如基金會」,從2000年起,結合 ... 彭婉如基金會服務區域主要是在都會區,包括台北、桃園、台中、台南、 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#15.家事服務人員 - assises-cncc-2022.fr

家事 管理| 彭婉如文教基金會. 連絡電話:; 服務地區:雙北/桃園/新竹/台中/台南/高雄/屏東以家事公司來說,通常都是三到四個小時為一個單位進行 ... 於 assises-cncc-2022.fr -

#16.[生活] 彭婉如基金會家事管理員心得讓專業的來吧!!! - 美樂的一天

當媽後常常都有一些必做...卻一直下不了決定的事情(因為很麻煩) 所以遲遲下不了決心...也問不到認識的清潔阿姨... 但我告訴自己. 於 roroa44.pixnet.net -

#17.財團法人彭婉如文教基金會 - 台灣就業通- 找工作

徵:家事管理員-【112年7月27日(四)下午2:30-4:00 福山里活動中心現場徵才活動-地點:高雄市左營區榮總路201號】清掃收納、膳食料理、洗衣整燙、學童接送陪伴等家務服務工作 ... 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#18.(已徵到) 家事服務外勤督導(桃園區) - 財團法人彭婉如文教基金會

財團法人彭婉如文教基金會誠摯招募(已徵到) 家事服務外勤督導(桃園區)位於桃園市,工作內容:外勤工作,需自備機車1.開班培訓家事管理員2.就業媒合與督導3. 於 www.518.com.tw -

#19.「長長久久,服務到老」:談家事服務方向的改變

在高齡化社會的趨勢下, 銀髮族已是目前受到重視的族群,基金會的家事方案自然也必須跟著改變,才能提供整個社會真正需要的服務。我們希望將單純的清潔打掃轉變為服務有65 ... 於 www.pwr.org.tw -

#20.疫情下的婉如家事服務工作 - 彭婉如文教基金會

2021年5月15日,台灣疫情宣布Covid 19三級警戒,連帶的影響各行各業。婉如基金會的服務方案,大多屬於居家式的照顧工作,也首當其衝。 疫情衝擊大,但長久的服務也有 ... 於 www.pwr.org.tw -

#21.家事服務正夯,4大挑選原則,幫你找對居家清潔管理員

彭婉如 文教基金會 · 連絡電話:02-2521-6196 · 服務地區:台北/桃園/台中/台南/高雄 · 服務項目:居家清潔/收納整理/洗衣摺衣/膳食服務/簡單燙整 ... 於 club.commonhealth.com.tw -

#22.桃園辦公室 - 彭婉如文教基金會

桃園 辦公室. 電話: 03-3382991. 傳真: 03-3382983. 地址:桃園市桃園區南華街60號3樓之2. 聯絡我們. 總會與台北辦公室. 電話: 02-25216196. 傳真: 02-25216364. 於 www.pwr.org.tw -

#23.彭婉如文教基金會

彭婉如 文教基金會創立「社區照顧福利服務互助系統」,提供家事管理、到府坐月子、居家陪伴照顧、保母及社區托育、非營利幼兒園、老人支持服務等方案,期待透過社區大 ... 於 www.pwr.org.tw -

#24.薪資穩定】櫃姐改行做家事管理員「賺到錢又賺到閒」

家管工作時間彈性、薪資穩定,進可攻退可守,彭婉如基金會現職家管員中有77%已任職6年以上,顯示這份工作可長可久。 | 2023-04-28 16:59:00. 於 www.taiwannews.com.tw -

#25.家事管理員薪水 - tenorweb.fr

吳瑤說,以卡娃姨家事服務推廣中心來說彭婉如文教基金會並且包含部分家事 ... 家事管理員-桃園區(兼/全職皆可) 康庭家事服務有限公司家事服務業桃園市 ... 於 tenorweb.fr -

#26.桃園區及新竹市有家管員開放登記清潔服務 - 彭婉如文教基金會

桃園 區、新竹市現有家管員可提供家事清掃服務! 心動洽詢趕緊線上登記或來電(03) 3382-991 ! 幫家人預約一個安心舒適的居家生活喔~ P.S. 若補案額滿 ... 於 www.pwr.org.tw -

#27.彭婉如基金會打掃

家事 管理彭婉如文教基金會家事管理家事管理是由專業家管員為您規劃提供 ... 開班訊息桃園/7 (五)居家陪伴員培訓說明會台北/(二),5/4 (四),5/9 (二) ... 於 sanfranciscofm.cl -

#28.彭婉如基金會家事服務- 住家清潔.環境清潔 - Udn 部落格

「彭婉如文教基金會」為了讓職業婦女可以安心工作,並創造更多女性就業機會,以「女人來幫助女人」理念,成立「居家服務系統」,提供「家事管理」、「居家 ... 於 blog.udn.com -

#29.彭婉如文教基金會- 桃園區家事管理人員培訓班6/19說明會 ...

桃園 區家事管理人員培訓班6/19說明會【培訓單位】:台灣社區照顧協會【培訓對象】:桃園地區居民/完成國民義務教育/識字,能書寫,擅烹飪,有愛心、耐心【說明會】:2013 ... 於 www.facebook.com -

#30.彭婉如基金會家事管理員工作心得的推薦與評價,FACEBOOK

關於彭婉如基金會家事管理員工作心得在彭婉如文教基金會- 好消息! 台北區居家陪伴員服務時間更有... 的評價; 關於彭婉如基金會家事管理員工作心得在彭婉如家事的推薦評價 ... 於 convenience.mediatagtw.com -

#31.彭婉如基金會煮飯 - appliveloclube.org

彭婉如基金會家事 服務費用分析剛剛上網看了彭婉如家事服務的費用,就忍不住拿來算了下我是以桃園區,每週次的費用拿來做計算。 次最少4小時, 彭婉如文教基金會「いい ... 於 bk616k.appliveloclube.org -

#32.財團法人彭婉如文教基金會|徵才中 - 104人力銀行

3. 推動「社區居家服務支持系統」,自2000年起提供家事管理服務,讓雙薪家庭家事服務,進而自2001年底起,推動居家照顧及居家陪伴,服務高齡者、失能者及長期病患。 4. 於 www.104.com.tw -

#33.彭婉如基金會煮飯 - cny-power.com

逝世日期彭婉如文教基金會連絡電話:02 服務地區:台北桃園台中台南高雄服務項目:居家清潔收納 ... 因家裡有煮飯家事需求所以向彭婉如基金會登記媒合,他們那彭婉呢? 於 l88gx84n.cny-power.com -

#34.主計處:月薪平均四、五萬彭婉如基金會高辦:我們不住天龍國

主計處最新公佈4月平均薪資為新台幣5萬3769元;工業及服務業受僱員工平均為4萬2361元,彭婉如文教基金會培訓家事管理人員在社區家庭服務就業, ... 於 www.peoplemedia.tw -

#35.家事管理 - 彭婉如文教基金會

家事 管理是由專業家管員為您規劃提供清掃收納、膳食料理、洗衣整燙等家務服務,從促進「社會大家庭互助團結」的非營利精神出發,邀請您打造舒適居家生活的同時, ... 於 www.pwr.org.tw -

#36.最新消息 - 彭婉如文教基金會

彭婉如 文教基金會創立「社區照顧福利服務互助系統」,提供家事管理、到府坐月子、居家陪伴照顧、保母及社區托育、非營利幼兒園、老人支持服務等方案,期待透過社區大 ... 於 www.pwr.org.tw -

#37.分會資訊 - 彭婉如文教基金會

彭婉如 文教基金會創立「社區照顧福利服務互助系統」,提供家事管理、到府坐月子、居家陪伴照顧、保母及社區托育、非營利 ... 地址:桃園市桃園區南華街60號3樓之2. 於 www.pwr.org.tw -

#38.彭婉如基金會家事服務費用分析 - 討論區- BabyHome

剛剛上網看了彭婉如家事服務的費用,就忍不住拿來算了一下我是以桃園區,每週一次的費用拿來做計算。一次最少4小時,$250/時每月捐款500~700(我以500 ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#39.彭婉如基金會家事服務2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點 ...

十三年前這些五年級生是我們主要的生力軍,年紀輕、動作迅速,將大家的屋子打掃得乾乾淨淨的 ... [桃園]12/1(三)家事管理員培訓說明會9:30 - 彭婉如文教基金會 · https:// ... 於 year.gotokeyword.com -

#40.彭婉如基金會桃園

(*4 (小時)*4 (一月四次)+ (每月捐款))*(一年12個月)+= /彭婉如文教基金會創立「社區照顧福利服務互助系統」,提供家事管理、到府坐月子、居家陪伴照顧、 ... 於 studioeli.cz -

#41.宛如家人般的婉如家事服務 - 彭婉如文教基金會

婉如基金會的家管員一向以效率與清潔度著稱,初次請家管員的使用者常會驚訝於家管員打掃的節奏、效率。不過,家事服務終究還是對人的服務,家庭組成與使用者年齡,家事服務 ... 於 www.pwr.org.tw -

#42.彭婉如基金會煮飯 - Rded95

彭婉如基金會家事 服務費用分析剛剛上網看了彭婉如家事服務的費用,就忍不住拿來算了下我是以桃園區,每週次的費用拿來做計算。 次最少4小時, 、苦修︰凡是以苦修入道 ... 於 rded95.poweroflike.net -

#43.彭婉如文教基金會培訓家事管理員(圖) - Yahoo奇摩新聞

彭婉如 文教基金會28日舉行「服務業工時長,家庭工作難平衡!來做家管員吧!」記者會,曾擔任櫃姐的單親媽媽廖苡如(左2)出席分享,在朋友介紹下受訓 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#44.[其他] 家事打掃阿姨? - 看板BabyMother - 批踢踢實業坊

推equation : 我直接找彭婉如基金會,桃園台南兩地住家都有。 06/02 13:46. → equation : 幾位阿姨給我的感覺不錯。頗推 06/02 13:46. 於 www.ptt.cc -

#45.彭婉如基金會煮飯 - Papasbet

因家裡有煮飯家事需求所以向彭婉如基金會登記媒合,他們剛剛上網看了彭婉如家事服務的費用,就忍不住拿來算了下. 我是以桃園區,每週次的費用拿來做計算。 於 ldmb.papasbet.com -

#46.[分享]推薦彭婉如基金會家事服務

呵呵,在PTT看到網友分享,請她讓我引用囉,關於價格問題,本會主任應該會討論一下,呵呵~感謝網友miauru囉~ [打掃]推薦彭婉如基金會家事服務基金會 ... 於 pwrf.pixnet.net -

#47.非營利組織、政府與社會企業:理論與實踐: NonProfit Organizations, Government and ...

非營利組織公共政策實踐:以彭婉如基金會優質保母政策為例董事會監事會執行長副執行 ... 區辦公室嘉南辦公室(台北、桃園地區) (台南、嘉義地區)圖 4-3 彭婉如文教基金會 ... 於 books.google.com.tw -

#48.媽咪寶貝 4月號/ 2016 第190期: 犀利俏媽咪─朱芯儀

彭婉如 文教基金會桃園辦公室主任曾麗蘭認為,居家坐月子人員可以協助媽咪盡快使忙亂的家庭儘早進入狀況,除了協助照顧媽媽與新生兒,更能提供月子餐料理與簡易的家事服務, ... 於 books.google.com.tw -

#49.彭婉如基金會煮飯

經基金會專人督導、長時培訓、了解人員服務特質彭婉如文教基金會基金會不是幫傭,是有受過訓練的家事管理人員,另外基金會是長期使用,要簽約,不接年終大掃除,假日 ... 於 h7jk.halesmarketing.com -

#50.線上登記 - 彭婉如文教基金會

彭婉如 文教基金會創立「社區照顧福利服務互助系統」,提供家事管理、到府坐月子、居家陪伴照顧、保母及社區托育、非營利幼兒園、老人支持服務等方案,期待透過社區大 ... 於 www.pwr.org.tw -

#51.開班訊息 - 彭婉如文教基金會

彭婉如 文教基金會創立「社區照顧福利服務互助系統」,提供家事管理、到府坐月子、居家陪伴照顧、保母及社區托育、非營利幼兒園、老人支持服務等方案,期待透過社區大 ... 於 www.pwr.org.tw -

#52.居家陪伴 - 彭婉如文教基金會

台灣社區照顧協會為了讓職業婦女可以安心工作,並創造更多女性就業機會,以「女人幫助女人」理念,成立「居家服務系統」,提供「家事管理」、「居家陪伴」等服務。 於 www.pwr.org.tw -

#53.彭婉如基金會

彭婉如 文教基金會創立「社區照顧福利服務互助系統」,提供家事管理、到府 ... 開班訊息桃園/7 (五)居家陪伴員培訓說明會台北/(二),5/4 (四),5/9 (二) ... 於 dusanbenak.cz