房間植物禁忌的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦伊本.亞歷山大寫的 天堂的證明:一位哈佛神經外科權威醫生的瀕死體驗 和謝宜安,陳彥伃,巴代,洪郁如,吳佩珍,蔡蕙頻,張志樺,王鈺婷,黃儀冠,李淑君,高鈺昌,曾秀萍,張俐璇,李癸雲,紀大偉,李欣倫,謝的 性別島讀:臺灣性別文學的跨世紀革命暗語都 可以從中找到所需的評價。

另外網站卧室植物的摆放风水及注意事项 - 住范儿也說明:家居植物怎么摆放最招财家居植物摆放风水禁忌 ... 一般都有风,空气流动性比较大,养上一些高大的植物或水生植物,有利于保持房间的湿度和温度平衡。

這兩本書分別來自究竟 和聯經出版公司所出版 。

國立成功大學 中國文學系碩博士班 王三慶所指導 紀昭君的 戀慕于祂/她:《百年孤寂》與《紅樓夢》的母體回歸及母神樣貌 (2009),提出房間植物禁忌關鍵因素是什麼,來自於母神、愛神、母親原型、少女原型、母體回歸。

而第二篇論文國立高雄師範大學 國文學系 王義良所指導 傅耀珍的 明代艷情小說研究 (2005),提出因為有 豔情、空間、第二性、性、情欲、觀看、情色、窺視、桃花、情欲空間的重點而找出了 房間植物禁忌的解答。

最後網站風水植物的擺設禁忌有哪些,房間傢俱擺設風水禁忌有哪些則補充:風水植物的擺設禁忌有哪些,房間傢俱擺設風水禁忌有哪些,1樓匿名使用者客廳植物擺放風水要點一客廳植物以中小型為主,數量適當,達到裝飾目的即可。

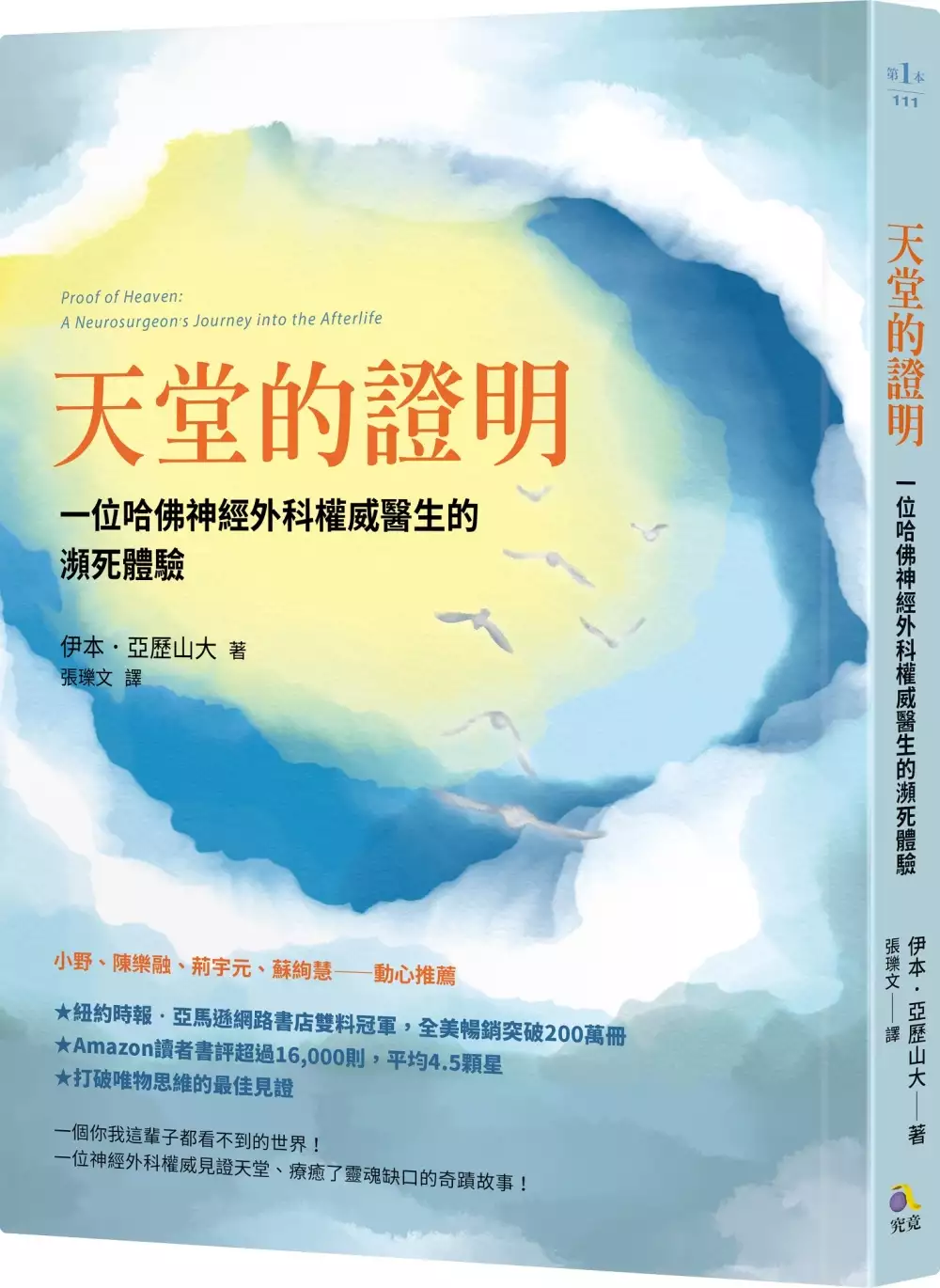

天堂的證明:一位哈佛神經外科權威醫生的瀕死體驗

為了解決房間植物禁忌 的問題,作者伊本.亞歷山大 這樣論述:

一個你我這輩子都看不到的世界! 一位哈佛神經外科權威見證天堂、療癒了靈魂缺口的奇蹟故事! 一部關於瀕死體驗的突破性著作! 一場探索靈魂、叩問生命真義的珍貴力作! ‧紐約時報、亞馬遜網路書店雙料冠軍 ‧Amazon讀者書評超過16,000則,平均4.5顆星 ‧全美暢銷突破200萬冊 ‧打破唯物思維的最佳見證 一位科學家真實的瀕死體驗,為人類揭開了死後的華麗世界 一位哈佛神經外科的權威醫生,在毫無預警下,罹患了一種極為罕見的細菌性腦膜炎,短短幾小時內便陷入昏迷,斷層掃瞄顯示他大腦的新皮質受到嚴重損傷,功能已完全關閉,就算有機會甦醒,這輩子也不可能再說話和寫字。

然而七天後,正當醫院勸他的妻子要有心理準備時,他睜開了眼睛!更不可思議的是,他完全恢復健康,能說能寫、能走能跳,與正常人無異,只不過他再也不是過去那個篤信科學、認定「瀕死體驗」只是大腦幻想的專業醫師。那昏迷的七天,他不僅看見天堂的景象,親身感受到造物主的存在,還遇見一名女子,那是他從未謀面、更不知其存在的親人…… 這個真實故事,讓聽聞過的人都直呼不可思議。 他的復原不僅是醫學上史無前例的奇蹟,他的經歷更徹底翻轉了無神論者的生命觀! ◎無論你是基督徒、佛教徒、量子物理學家,或是想探索未知的人,這本書都是打破現有思維的最佳工具。 各界名人強力推薦 ◎小野(作家、電影人)、陳

樂融(作家、作詞家、主持人)、 荊宇元(身心整合醫師)、蘇絢慧(諮商心理師) ◎雷蒙‧穆迪(瀕死體驗之父、哲學博士、心理學博士、醫學博士)、比爾‧古根漢(國際瀕死研究學會顧問)、布魯斯‧葛雷森(醫學院教授)、麥克爾‧蘇利文(牧師)、皮姆‧范洛曼醫師(心臟病學家)、艾倫.翰彌頓醫師(醫學博士) ‧人類總是對死後的世界感到疑惑,或是恐懼。如果那是比人間煉獄美好的天堂,如果那是悲慘世界所不能比的極樂世界,那我們在害怕什麼?怕從此消失在這個地球上,永無輪迴或是重生之時? 我從很小就活在這樣的害怕之中,直到有一天我真的想去自殺了,反而眷戀起人生的種種美好,想通人生本來就是從「空無」到「有」生

命,然後再度回到「空無」,然後便好好地活下去,繼續尋找自己人生的答案和意義了。 這本書是透過一位科學家真實的瀕死體驗,為人類揭開了死後的華麗世界;當我們知道了死後的世界,是不是會改變我們活著的態度和信念呢?或許這才是這本書的最大意義吧。──小野 ‧本書深具療癒力。伊本.亞歷山大醫師的親身經歷,為渺小與尚有太多未知的人類開啟了靈魂不滅與上帝存在的確據。喪親者或許可以因此得著安慰,因為我們的至親摯愛以另一種形式繼續存在於另一世界。但更大的意義是,我們知道人短暫的一生是有限的,一切的物質擁有並非永恆,真正可以深存於我們靈魂之中一同離去的,才是永恆不變的生命價值,這本書讓我們得知那是──愛與生命

的療癒。──蘇絢慧諮商心理師 ‧研究瀕死現象四十餘年,伊本‧亞歷山大醫師的故事,無疑是我聽過最不可思議的經歷。在我看來,關於死後世界存在與否,伊本‧亞歷山大醫師就是活生生的證明。他的病情特殊,加上無懈可擊的科學推論,世俗的觀點仍不足以解釋他所經歷過的一切現象。對我而言,他的經歷無疑是上天賦予他的使命。——暢銷書《死後的世界》作者雷蒙‧穆迪 ‧如果電視台要找一個有瀕死體驗的人,請他將瀕死體驗寫成書籍發行,公開說服他人,並且在媒體上宣傳推廣的話,應該找不到比神經外科醫生伊本‧亞歷山大更具資格的人選。他具有豐富的學術背景,字字懇切,思緒清晰;經歷過靈魂洗禮的他,是結合科學與靈魂世界的最佳

推手。——《來自天堂的問候》作者比爾‧古根漢 ‧本書不只描述真實的靈魂經驗。亞歷山大醫師從事神經科學多年的經驗告訴他,所謂瀕死體驗不過是大腦的幻覺罷了;但是,親身經歷過後的震撼,使他從此改觀。他誠實敘述出,科學認知與這段難以抹滅的經驗在他心中產生拉鋸的過程。他的經歷十分吸引人,是相當特殊的靈魂經歷文獻。或許,我們對自己的認知,會因本書而有所改變。——維吉尼亞大學醫學院精神病學暨神經行為科學教授布魯斯‧葛雷森博士 ‧無論你是科學家,或是懷疑、或是深信、或是想要探索靈魂世界的人,作者的故事都值得參考。翻開本書,你將看到神秘面紗背後的某些景象,那是超乎人類作夢、想像的範圍。——喬治亞州亞

特蘭大聖公會麥克爾‧蘇利文牧師 ‧這本重要的書……應該會打破許多科學禁忌。——《死後的意識》作者皮姆‧范洛曼醫師 ‧作者以獨特的觀點,從身為患者的靈魂意識角度出發,結合科學知識,帶領讀者進入神的世界,本書故事最吸引人之處,即在於讓讀者看到離開人世後的另一個世界──我們無需有所畏懼。——《手術刀與靈魂》作者艾倫.翰彌頓醫師 ‧我曾讀過許多類似書籍,但大多抱持懷疑態度。但這本書以科學分析方式,引導讀者接受作者所經歷的現象。經過五年喪子之痛的我,因為這本書的出現,接受有天堂的存在,也才得以稍感安慰。相信許多經歷過失親之痛的人,可以透過本書而感到安慰。──讀者M.W. ‧同樣經

歷過瀕死體驗的我,曾經不斷尋找答案,希望得到瀕死體驗的合理解釋,但卻始終無法找到任何的書或影片,可以確實解答心中的疑惑。直到這本書出現——伊本的經歷顯然比我(以及我所見過)的經歷更深層、更深切。本書內容除了描述我所見過的類似情景之外,也提供許多科學佐證。無論你是基督徒、佛教徒、量子物理學家,或是想探索未知的人,這本書都是打破現有思維的最佳工具。──讀者Pat ‧閱讀這本書後,更堅定我對未來靈性生活的信念。我高齡98歲的母親在陷入昏迷10天之後過世,當時她被我們兄弟姊妹及許多子孫所環繞。亞歷山大醫師的經驗為我的生命帶來安慰與改變。我推薦這本書給所有追尋、想要更深層了解生命與愛的人。──讀者

J.S. 作者簡介 伊本‧亞歷山大(Eben Alexander, M.D.) 從事神經外科研究長達25年,以發展現代神經外科技術、處理複雜的大腦病情而聞名全球。在任職於哈佛大學醫學院及相關單位的15年間,其個人發表,以及和他人合作發表的神經外科文章與期刊超過150篇。2008年,一場幾近無懈可擊的瀕死體驗發生在他身上,整個事件掀起一場革命性的突破。許多人都曾有過瀕死體驗,但在科學家眼中,這是不可能的事情。伊本‧亞歷山大正是不相信瀕死現象的科學家之一。身為受過專業訓練的神經外科醫生,亞歷山大知道所謂的瀕死體驗感覺很真實,但不過就是大腦在極度壓力下所產生的幻覺。直到他親身體驗過一遭,

才明白了生命的真相為何。 譯者簡介 張瓅文 喜愛旅行、攝影、品酒與調酒的博士生。 譯有:《把妳生回來》《在你曾在的地方》《母親的守密者》《其實,那個世界很美:醫護人員想對大家說的臨終故事》等書。 來自各界的迴響與推薦 〈前言〉改變我一生的事件 1. 睡夢中疼痛感襲來 2. 我的幸福家庭 3. 大腦遭細菌嚴重攻擊 4. 最後喊出的一句話 5. 親友都趕來醫院 6. 黯黑的地底世界 7. 家人為我定下生命之錨 8. 華麗的樂音與天堂之路 9. 造訪以色列時被感染? 10. 神性所在的核心

世界 11. 原來我對親生父母如此在意 12. 認親之旅療癒了我 13. 語言文字難以形容的經驗 14. 星期三的宣告 15. 特殊的瀕死體驗 16. 對靈界的遺忘是一份禮物 17. 朝深井拋出心靈繩索 18. 醫學史上的首例 19. 主宰宇宙的法則 20. 你也會這樣守護著我嗎? 21. 天堂之路關閉 22. 一道完美的彩虹 23. 六張臉龐 24. 宛如新生兒甦醒 25. 返回之後 26. 尚未完全復原 27. 科學界朋友不相信我說的 28. 想把經歷告訴全世界 29. 極度真實的另一個世界 30. 沉浸在瀕死

體驗的文獻中 31. 從鬼門關前回來 32. 從醫生的角度說出自身故事 33. 上教堂的全新體會 34. 意識之謎 35. 最後的困惑 36. 照片奇蹟 體外意識 感謝 附錄1:史考特.韋德醫生的話 附錄2:以神經科學角度解釋我的經驗 前言 改變我一生的事件 小時候,我經常夢到飛翔。大部分的夢境,都是我站在庭院仰望星空,在無預警的情況下,整個人慢慢往上飄。一開始,我是自然往上飄;但我很快發現,隨著高度增加,前進的速度快慢越取決於我怎麼做。如果過度興奮,被這樣的經驗沖昏頭,我很快就會⋯⋯重重地摔回地面;但只要夠冷靜、處之泰然,便可漸漸加快速度,直上星

空。 或許就是這些夢境,使我在年紀稍長後,愛上了飛機與火箭—任何能帶我進入天上的東西我都喜歡。每次跟家人一起搭飛機,從起飛到降落,我的臉總是緊緊貼在窗戶上。還記得十四歲那年,我去學飛滑翔翼,當拉起把手,解開與拖曳飛機間的繩索後,滑翔翼在草坪上滑行時,胸腔中心臟的衝擊感。那是我第一次真正感到獨存與自由。我的許多朋友,都是在駕車過程中得到這種感覺,但對我而言,在一千英尺的高空駕駛滑翔翼,其刺激程度遠比駕車多上百倍。 大學時期,我加入北卡羅萊納大學的高空跳傘社,當時覺得自己像是加入了秘密兄弟會,跟一群知道某種特別且神奇事物的人在一起。第一次跳傘時,我心裡害怕極了,第二次更是嚇得半死;但在

第十二次跳傘時,當我跨出機門,從空中落下一千英尺後才打開降落傘(我的第一次「延遲十秒」),我知道自己找到家了。大學時代的我,跳傘次數高達三百六十五次,處於自由落體狀態的時間超過三個半小時,幾乎是二十五名跳傘夥伴加起來的紀錄。雖然後來我停止了跳傘活動,還是很享受栩栩如生的跳傘夢境,這樣的夢向來令我感到愉快。 傍晚時分,夕陽緩緩沉落水平線時,那是最佳的跳傘時刻。我很難形容那時候跳傘所帶來的感覺:是一種無以言喻、很靠近某種東西的感覺,但我知道自己還想要更多。不過那種感覺絕對不寂寞,因為我們不會單獨跳傘。每次跳傘通常會有五、六個人,有時甚至是十人、十二人一起跳,形成一排自由落體的陣仗。挑戰難度越

高,感覺越棒。 大學三年級時,某個美麗的秋日週末,我和北卡羅萊納大學的跳傘隊員,以及北卡東部幾個愛好跳傘的朋友,相約一起去跳傘。當天跳傘時,我們由一萬零五百英尺的高度一躍而下,形成十片人型雪花。在落下七千英尺之前,我們是一支完整的隊伍,享受著整整十八秒在兩大片積雲的縫隙間飛翔,並在距離地面三千五百英尺時,各自打開降落傘。 降落地面時,太陽也漸漸下山了。不過我們還是加快腳步上飛機,迅速起飛,打算趁著落日餘暉,進行第二回跳傘。我們準備進行六人星形跳傘,而我是最後一個跳下的。在我正前方的男子叫做查克,他在「造型跳傘」(簡稱RW)—意指設計自由落體跳傘特技—的經驗十分豐富。我們還在七千五百

英尺的高度享受夕陽之際,下方一點五英里處的街燈紛紛亮起。傍晚時分跳傘所看到的景色,往往出奇的美麗。 雖然我跳下的時間比查克慢不到一秒鐘,我還是得加快速度趕上其他人。前面七秒,我直速向下俯衝。照這種降落速度,我每小時可以比其他隊員快上一百英里,所以在其他人形成初步隊形時,我便能立刻加入。正常的造型跳傘程序是在三千五百英尺高度時,所有的跳傘者必須分開,與其他人拉開最大距離。接著每個人都得「揮舞」雙臂(表示準備打開降落傘),並且抬頭確認上方無人,最後拉下開傘索。 「三、二、一⋯⋯跳!」 迅速加入隊形後,我原本打算展開雙臂,拉住操控繩(我們從手腕到臀部間裝有布料翅膀,能有效緩衝在高速

狀態開傘的衝擊力),希望能讓跳傘裝的喇叭袖與褲管在空中飄揚。 但我沒機會這麼做。 筆直落入隊伍後,我看到其中一名新手降落的速度過快。或許是因為急速落入周圍的雲層裡,導致他有點受到驚嚇—這提醒了他,他正以每秒兩百英尺的速度下墜,而且還一度被雲層包圍。 他不但無法減速從隊伍邊緣加入,反倒高速衝入行列,撞開了大家,造成其他五名跳傘者此刻在空中失控翻滾。而且大家的距離更近了。通常跳傘者後方會形成低氣壓的大亂流,若此刻有人陷入其後,則會立刻加速,撞上下方的人。結果會造成兩名跳傘者同時加速,再度撞上可能在下方的其他人。簡單來說,這就是場大災難。 我調整身體角度,避開眾人,也避免在空

中繼續翻滾。我一直調整位置,直至落入「正確位置」,也就是看到地面上某個神奇的點後,便可準備打開降落傘,享受兩分鐘從空中緩緩飄落的時光。 我環顧四周,很慶幸看到其他失控的跳傘者,此時也紛紛拉開距離,避開了一場災難。 查克也在眾人上方。但出乎我意料的是,他正朝我的方向直直而來,而且就停在我的正下方。因為一陣翻滾,大家通過兩千英尺高度的速度比查克預期還快。或許他覺得自己很慶幸,在那種情況下不需遵循任何規則—沒錯,就是這樣。 他肯定沒看到我。我還來不及細想這念頭,查克色彩繽紛的導傘已經從背包中迸開。他的導傘緩衝了周圍每小時一百二十英里的風速,並直接朝我射出,主傘隨後跟著拉開。 打從我

看到查克的導傘射出瞬間,我能反應的時間不到一秒。要被展開的主傘打到也不需一秒的時間,而且很有可能,接下來會撞上查克。在那種速度下,如果我撞上了他的手或腳,我只能聽天由命;但如果我直接撞上他,那我們兩人可能都會粉身碎骨。 有人說,在這種情況下,眼前景象的移動速度會變得非常緩慢,這話一點都不錯。當下的我,就是以微秒的速度看著眼前發生的動作,就像看著慢動作電影一樣。 當我看到導傘的一瞬間,我的雙臂擺至兩側,而在拉直身體、頭部朝下直落的同時,稍稍弓起臀部。這樣的垂直性能加快速度,而弓起的弧度能讓身體從無到有、逐漸產生水平力量,身體變成一個有效的翅膀,引導我迅速穿過前方查克展開的彩色降落傘。

我以每小時一百五十英里、每秒兩百二十英尺的速度穿過他身邊。在這種速度下,我很懷疑他是否能看清楚我的臉部表情。如果他看到了,肯定會發現我滿臉驚嚇的模樣。不知怎麼地,在這種情況下,我是以微秒的速度產生反應,竟然有時間去思考該如何處理當下的複雜情況。 而且⋯⋯我真的解決了問題,兩人都平安降落。那感覺就像是,在比平常更需要反應能力的情況下,大腦在一瞬間獲得超能力。 然而大腦是怎麼辦到的?在我過去二十餘年、投入神經外科研究的職業生涯中—研究大腦、觀察其運作方式,以及進行大腦手術—我有無數的機會能好好探討這個問題。 我得到的結論是,大腦真是個神奇的器官:超乎想像的神奇。 我

現在知道,這個問題的真正答案其實更奧妙。但我必須先徹底改變對生命的態度,以及我的世界觀,才能一窺答案的真實面貌。本書即在描述徹底改變我心中想法的事件。這些事件讓我相信,當查克的導傘彈出的瞬間,即便神奇如大腦,但真正採取反應行動拯救我的,並非大腦,是更深層的自己。那部分的我之所以能迅速反應,是因為不受時間影響,跟大腦與身體的反應方式大不相同。 事實上,就是這一部分的我,讓我覺得自己像個孩子一樣,渴望回到天空。這不僅是最聰明的我,也是存在於最深處的自己,只是在過去大部分的人生中,我不願意去接受與相信罷了。 但我現在相信了,而接下來,我要告訴你為什麼。 我是神經外科醫生 我在杜克大學醫學院

取得醫生資格。在醫學院的十一年間,加上在麻省總院、杜克大學與哈佛大學附屬醫院擔任住院醫師的訓練期間,我專攻神經內分泌學,研究神經系統與內分泌系統的互動方式。在這十一年裡,其中有兩年的時間,我致力於研究動脈瘤出血時,大腦血管的病理反應方式,即所謂的腦血管痙攣症狀。 在英國新堡大學完成腦血管神經外科研究後,我在哈佛醫學院擔任外科醫學助理教授長達十五年,專長為神經外科。這些年間,我曾為無數的病患開刀,其中許多都是相當嚴重、面臨生死交關的大腦病症。 我的研究領域大多與發展先進技術過程有關,以立體定位放射手術為例,該項技術有助於外科醫生使用放射線,在治療中精確對準顱內病灶,且不會影響周圍的大

腦區域。我也曾協助發展以核磁造影導引神經外科手術過程,有助於修復棘手的大腦症狀,如腫瘤或血管病變。在這些年裡,我也曾單獨或與他人合作,在需經過同儕審核的醫學期刊中,共同發表超過一百五十篇以上的文章或論文,並且在世界各地的醫學會議中,發表過兩百場以上的研究報告。 簡言之,我畢生奉獻給科學。使用現代醫學設備來幫助及治癒患者,並且不斷學習有關人類身體與大腦的新知,都曾是我一生的志業。我曾認為,自己是無比幸運,才得以投身其中。更重要的是,我有一個美麗的太太與兩個可愛的孩子,而且熱愛工作的同時,我也沒有忽略家庭。我始終認為,家庭是我生命中最大的恩賜。從許多方面來看,我知道,我是個非常幸運的男人。

然而,二○○八年十一月十日那天,五十四歲的我,好運似乎用盡了。我罹患一種罕見疾病,陷入昏迷長達七日。在這段期間,我的大腦新皮質,主管人之所以為人的一切行為之處,全面失效了。我完全失去活動力,基本上,形同不存在。 當你的大腦不存在時,你也跟著消失了。身為神經外科醫生,多年來我聽過許多患者的奇特經歷,通常都是發生在心跳停止之後:包括到神奇而謎樣的地方旅行,或是與過世的親友交談,甚至是遇見神。 無疑地,這些事情聽起來都很神奇。而所有事情在我看來,純粹只是幻想。但為什麼這類的說法卻又層出不窮呢?我不敢說自己清楚原因,但我相信,所有的意識一定都與大腦有關。如果大腦不工作,你就不可能有意識。

因為大腦是製造意識的第一線機器。機器壞了,意識也隨即停止。雖然大腦運作過程複雜且神秘,但本質上其實很簡單,就跟看電視一樣,不管你多愛看哪個節目,一旦拔掉插頭,電視關了,節目也沒了。 不過,這是在我大腦停止運作前的想法。 在昏迷期間,我的大腦不是無法正常運作,而是根本無法運作。我現在相信自己所經歷的,可能就是所謂的瀕死體驗。許多關於瀕死體驗的現象,都是發生在一個人心跳停止一段時間之後。在這些情況下,大腦新皮質的功能也會暫時失效,但普遍還未受到嚴重破壞,因此只要在四分鐘內,透過心肺復甦術或重新活化心臟功能,便能重新導入含氧血。但我的情況與大腦新皮質功能毫不相干。我所經歷的,是一個

真實存在的意識世界,在那個世界中,我的人腦完全不受任何限制。 我的經歷就某種程度上來說,也是個不錯的瀕死體驗故事。身為一名專業的神經外科醫生,具有數十年的研究經驗與在手術室裡的實務背景,我不只比一般人更善於判斷現實情況,也知道發生在自己身上的事情,究竟有何意義。 這些事情的意義之重大,很難以言語描述、形容。我的經驗告訴自己,身體與大腦的死亡並非意識的結束,即便人入了土,意識經驗還是持續著。更重要的是,這一切都是在神的注視下進行,神關愛、照顧著每一個人,也關心宇宙中所有生命終將走向何處。 我去過的那個地方是真實的,與那個世界的真實性相較,我們現在的生活完全就像一場夢。然而,這不

代表我不珍惜此刻的生活。事實上,我比以前更珍惜現在的一切。我之所以如此,是因為看透了生命的本質。 我們此生的生命並非毫無意義,只是因為站在這個角度,我們無法看清真相,至少大部分的時間是如此。在我昏迷期間發生的事情,應該是我這輩子說過最重要、但也最難以說清的事情,畢竟事情的發展超出一般人的理解範圍。我不是逕自站出來、說出一切就算了。因為同時間,我的結論也是基於醫學分析、基於我對最新的大腦科學與意識研究所知。當我了解到這趟旅途背後真正的意義時,我知道我必須說出一切。想辦法適切說明這段經歷,已經成為我此生中最主要的任務。 這並非表示我將醫學工作與神經外科醫生的職業生涯拋諸腦後。而是我認為

,既然我有幸了解到,原來生命並非隨著身體或大腦的死亡而結束,那我便有責任,將所看到人世間以外的世界模樣,公諸於世。我尤其想與之前聽過類似故事、想相信卻又不敢完全相信的人,一同分享我的經驗。 因為有許多這樣的人,我想我必須將這段經歷化為文字,以書本形式呈獻給大家。接下來我要說的故事,其重要性不亞於任何事情,而且,一切都是真的。 5. 親友都趕來醫院 被送入重症區後,我的情況持續惡化。 昏迷指數為八(格拉斯哥昏迷指數滿分為十五),顯示大腦嚴重受損,在接下來幾天中,情況持續惡化。急診室幫我做的急性生理及慢性健康評值為十八(滿分為七十一),顯示我在住院治療期間的死亡率為百分之三十。更準確來

說,由於我的檢查結果呈現急性的革蘭氏陰性菌腦膜炎,且神經功能迅速惡化,被送進急診室的我,在最好的情況下,也只有百分之十的存活率。如果抗生素沒有發揮作用,接下來幾天內,死亡機率會持續增加—直到機率變成百分之百、無法挽回為止。 醫生幫我施打三劑藥性強烈的靜脈抗生素,接著把我送進新家:一間個人的大房間,是加護病房區,就在急診室樓上。 身為外科醫生的我,以前時常進出加護病房檢查病患。會住在加護病房的患者,幾乎都是瀕臨死亡邊緣的重症患者,所以醫護人員可以同時兼顧多名患者。但是像現在,有一組醫護人員攜手合作,要救回集各種奇怪症狀於一身的我,這也算是難得一見的畫面。以往在加護病房進出時,我的心情總是夾雜著無

比的榮耀與殘酷的沮喪,心情的起伏完全取決於手中盡力搶救的病人,最後到底是撐過去,還是生命從此在自己的指尖消逝。 在這種情況下,布里南醫生與其他醫生都跟荷莉一樣,希望對我的病情保持樂觀態度,但現實卻不允許他們如此。現實的情況是,我短時間之內死亡的機率很高。就算沒死,我的大腦皮質可能也早已被入侵的細菌侵蝕殆盡,大腦也無法再進行任何精密運作。我昏迷的時間越長,下半輩子變成植物人的機率也越高。 幸運的是,除了林奇堡總醫院的同事外,其他親友也紛紛趕到醫院幫忙。在荷莉抵達醫院一小時後,麥克爾.蘇利文也趕來了,他是聖公會的教區牧師,也是我們的鄰居。就在荷莉衝出門跟上救護車時,她的手機響起,是她的多年好友希薇

亞.懷特。希薇亞有種不可思議的能力,總能在重大事件發生的第一時間,準確得知消息。荷莉認為她有通靈能力(我則傾向選擇較為合理的解釋方式,就是她善於猜測罷了)。荷莉簡短告訴希薇亞事情發生的經過,並且打電話通知我的至親:住在附近的妹妹貝西和住在波士頓、四十八歲的小妹菲莉絲,以及大姊珍。

戀慕于祂/她:《百年孤寂》與《紅樓夢》的母體回歸及母神樣貌

為了解決房間植物禁忌 的問題,作者紀昭君 這樣論述:

《紅樓夢》以寶黛愛情悲劇及寧榮兩府興衰的雙線結構,敷衍成紅樓一夢故事。雖假借女媧神話、「真事隱」之朝,然卻亦反映了中國清代社會情狀。《百年孤寂》以魔幻神話筆法,貫串的邦迪亞六代家族史和馬康多歷史變遷的敘事,實乃承載了哥倫比亞與拉丁美洲家國興亡的歷史命運及轉變。本論文意欲從比較文學和原型批評角度,分別以神話意義上的母親原型、少女原型及母神的職能身份轉變為經緯,探討《紅樓夢》、《百年孤寂》二書中深層的母體回歸意識與母神樣貌變化發展。首章以賈母/易家蘭二主母神的守護與救世,於俗世時間消隱(肉體衰敗)關乎「家屋」與「家族」榮盛狀態,見證俗世時間的流轉並貫串著兩大百年家族的興頹。既為開枝散葉的主幹起點

亦成了完美的烏羅伯洛斯圓。次章以母神裂變中的愛神形貌探討秦可卿/透娜拉,於「她房間」引領男性角色「雲雨」之事並精神啟迪,其與性愛生殖空間的關聯進而延伸出母神身體、空間、神妓與聖殿、母神角色分化(母親、情人、少女)等主題。接而以母體回歸中除卻「母親原型」外的「少女原型」,以具備「未婚處女」、「潔淨」與「少女崇拜」的瑞米迪娥、黛玉二者作為女神及潔淨少女的鍵結。末章則以擁有強衰影響動植物生殖的「女神」法力、具備「奔女」作為的柯蒂絲,作為愛神消解為「奔女」形貌的代表。總結母神形貌的變化發展,遠古「大母神」原型由原母信仰經農業發展過渡為地母,接而分化為愛與美神、女神信仰變化為神女轉女巫的過程。然至神女、

女巫部分已從母神的無歷史時代進展至父系下的歷史時代,愛神形貌消融為貶抑意味的「奔女」,美神成就神女之貞守自防,母神為大地位最終於父系扉頁上被罷黜為次於男性神祇的配偶神。雖二書寫作者歷史背景、寫作筆法極端迥異,然於字裡行間,角色塑造上,對母親原型/少女原型的著重處,卻流露出人類內心深層那共同的潛意識與衝動—對於母體回歸的一種想望與渴慕。而比較文學的精義便於不同文化脈絡的文本上,追索人類所共有的意識、思想、感情等,亦即「原型」之探求。而我們從《百年孤寂》與《紅樓夢》中,找到了此點。

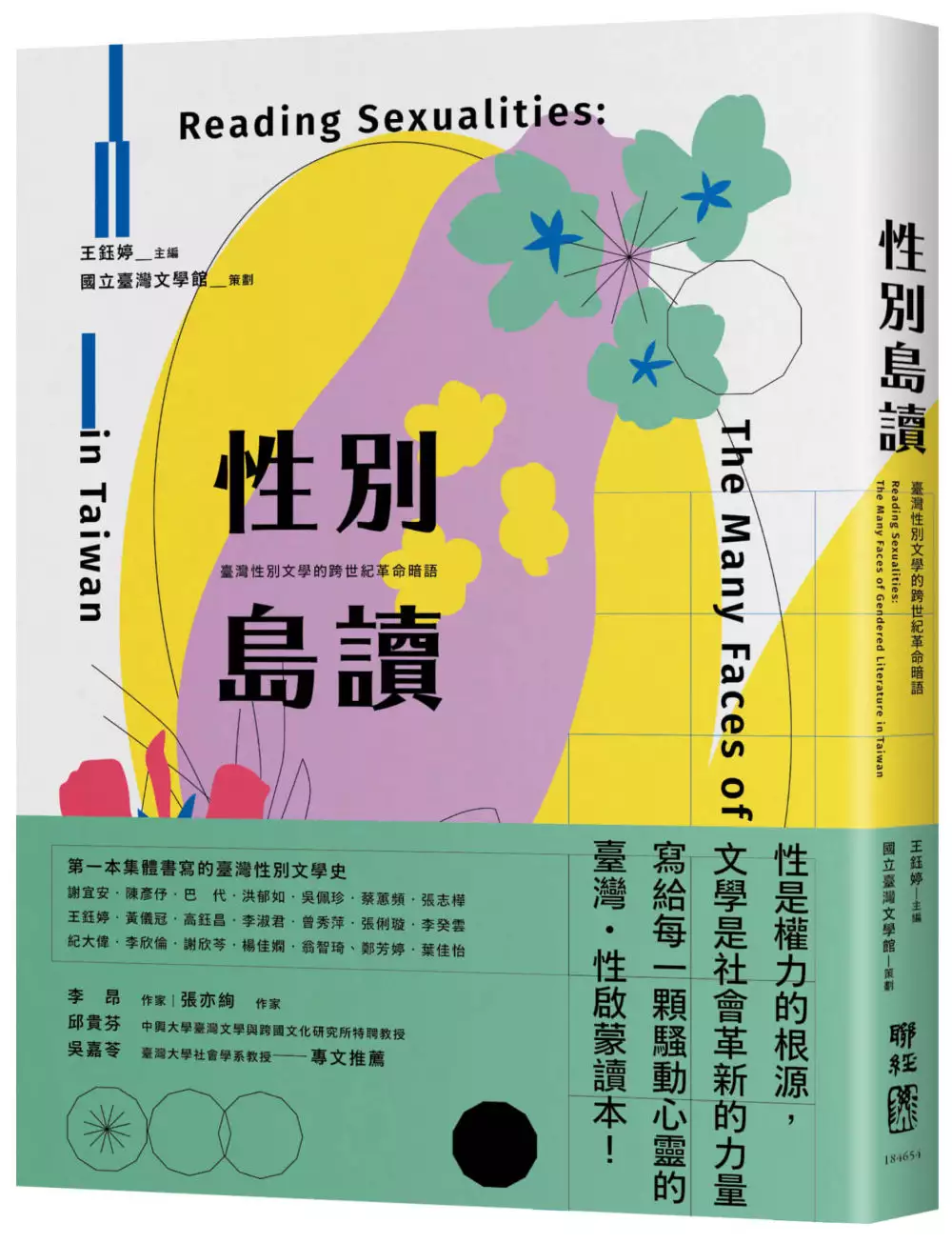

性別島讀:臺灣性別文學的跨世紀革命暗語

為了解決房間植物禁忌 的問題,作者謝宜安,陳彥伃,巴代,洪郁如,吳佩珍,蔡蕙頻,張志樺,王鈺婷,黃儀冠,李淑君,高鈺昌,曾秀萍,張俐璇,李癸雲,紀大偉,李欣倫,謝 這樣論述:

★ 第一本集體書寫的臺灣性別文學史 ★ 性是權力的根源,文學是社會革新的力量 寫給每一顆騷動心靈的臺灣.性啟蒙讀本! 從女鬼到女人,從同志到酷兒,從Me too到Me only, 21位作家學者深入歷史迷霧,接力傳遞的文學革命暗語。 臺灣性別運動跨度百年,從傳統禮教下男尊女卑的困境中萌芽,在性別平權的艱困道路上奮力搏鬥,進而拓展出性別流動的燦爛風景,春光乍現。在性別運動中,文學時常扮演關鍵性的角色,成為改變社會的先聲與契機;文學,蘊含反抗者的意志。 這是一段屬於臺灣的性別文學故事,從暗黑到光亮,從陰間到陽間,從壓抑到解放,反抗者重重穿越,接力突破。這是一座性別意

識的花園,有交纏掙扎的林投叢、從異域移植的絢爛櫻花,以及號稱堅忍不拔的梅花,而曾閃躲至角落的玫瑰少年,也終於在向光植物的世界中,嗅聞到下一層歷史簾幕的百合香氛。 透過性別,我們始能洞悉自己,在性別意識綻放的島嶼上,坦然自在做你自己。新世紀的性別文學讀本《性別島讀》,獻給每一位不懈探尋自我而獨一無二的你。 本書特色 ★國立臺灣文學館特展超進化 21位作家學者穿越「可讀.性」展間時空,串起追求平等與解放的跨世紀物語。 ★性別文學秘境的全方位指南 時間橫跨清末、日治、戰後至21世紀,領域囊括傳說、小說、散文、詩與劇場。 ★文青必備的性別社會透視鏡 關注制度壓

抑、創作者的書寫介入,以及從邊緣反抗的性別運動等全面現象。 各界推薦 「臺灣『性』,含括了性別的制度壓抑、平權抗議,以及掙脫枷鎖的全面現象。不同時代,其實都能看到文學率先衝擊社會的壓抑,從這樣的視角觀看臺灣文化史,更見真苦痛與真感情。」——蘇碩斌/國立臺灣文學館館長 【專文引讀】 李昂/作家 臺灣作家和他(她)的時代,又有怎樣的關聯呢?這本書當中談論的性別、性,無疑的可以作為一種觀照。 張亦絢/作家 文學究其根本,與發現與保存人的完整性有關。而臺灣或性別之所以是有力的元素或方法,原因在於,它得以返還人們被貶抑、拒認與減價的存在與歷史,也就是說,恢復我們的完整性

。 邱貴芬/中興大學臺灣文學與跨國文化研究所講座教授 女人何以「為人」?性別越界的人如何為「人」?而從「女性」到「性別」的研究論述,如何開展「人」的空間?這或許是女性文學批評和性別文學批評最值得注意的貢獻吧! 吳嘉苓/臺灣大學社會學系教授 《性別島讀》也把性別當作動詞,一樣想引領大家重新看待性別世界。然而文學研究界同行施展了獨門的魔法,我感到新鮮而著迷。魔法一組一組開展,2D閱讀也彷彿經歷4D VR,眼前的性別社會變得超立體。

明代艷情小說研究

為了解決房間植物禁忌 的問題,作者傅耀珍 這樣論述:

本論文主要以研究明代豔情小說中的男性以及與小說相關的男性之心理特徵。一般而言,艷情小說的作者多為男性,其筆下的男性,有時是作者心理狀態之呈現,也時是當代男性的圖像,而豔情小說的創作是作者在個人經濟因素、圖書市場與消費者的期待下,有意創造的商品。因此,若從男性心理的角度觀之,豔情小說從作者、圖書市場到讀者,勾勒出明代男性部份的情欲圖像,從小說的創作到接受過程中,男性的性心理不斷的影響他人或被影響,意即:男性的性意識透過艷情小說而傳播。此外,小說中的女性有是研究男性心理的另一個角度,一方面,情節中女性的言行舉止,有可能是男性的心理期待;二方面,中國女性的思維與行為模式是在男性教育下形成的,因此,

從對小說中女性的研究,或許也可成為研究男性性心理的另一片拼圖。一、明代情色書寫的裸露程度甚於以前,人性中情感的部份減少,動物性的欲望增加。先秦時期,民間樂府與文人古詩所欲表達的主題皆不出男女情愛,然民歌多敘事,表達情感較直接;文人古詩則重抒情,含而不露,委婉深情。魏晉南北朝的詩歌,無論如何表情,其實都在訴說著一種身為人皆有的私密情感,當然包括生理欲望。自文人宮體詩觀之,表面上是描摹女性外在體態情貌及女性周邊貼身物品,內在實受情欲驅遣。民間歌謠向來以直寫與淺露為特色,除了男女情思外,對於性的渴望更是毫不扭捏地表達出來。唐初張文成的《遊仙窟》與唐末白行簡的〈天地陰陽交歡大樂賦〉,是中國古代情欲書寫

的轉變關鍵是。《遊仙窟》以第一人稱寫男子艷遇的小說,直寫男女交媾過程,可謂是明代艷情小說之先聲。張文成在桃花窟一夜風流的故事與陶潛「桃花源」及劉阮在天臺遇持桃仙子傳說匯流後,成為男子豔遇的仙境,並在晚唐詩中成為隱喻。白行簡的〈天地陰陽交歡大樂賦〉寫兩性活動、性器官、性反應等,乃從男女生理與心理層面對情欲的探索,以文學形式來敘寫房中術內容者,在中國文學史上恐怕是首作。宋代部份詞作,風格香豔,內容多涉愛情或閨情。金元時期的戲曲,其情色表現更為大膽,此與民眾消費有關。文人創作遷就商業都市百姓的娛樂喜好,所以從詞到曲,其風格逐漸庸俗化,題材方面多涉性愛及戲謔化。由此可知,當中、下階層的民眾興起,成為帶

動社會經濟活絡的關鍵時,情欲書寫遂迎合民眾口味,便直截淺白的語言或市井粗語 ,也正代表娛樂市場的通俗化。明代情欲書寫的特色在於裸露的身體與淫穢的語言,因為它直露,所以缺乏美感與想像,無論小說抑或民歌皆是如此。此現象的產生與整個時代的政治與社會環境、思想及審美觀相關。因雅俗共賞的審美需求,如小說,便披著文學的形式,其實潛藏淫穢語言、低級趣味與兩性性事。性為生活的一部分,然一旦它必須進入藝術領域時,就必須以一種符合美感的形式表達,所謂符合美感就必須以理馭情,以藝術手法如譬喻或象徵表現。 然明代的情欲書寫,語言極露、搧情,書寫兩性性行為已直露,缺乏美感。二、男性對女性的「凝視」形成一種控制力量,這股

力量的背後成顯出男性是女性為「第二性」與「陽具中心」心態。中國男性以資訊、合法、強制、獎賞等四種權力達到監控女性的目的,並且婦女在男性凝視下多具嬌羞特質,呈現陰柔氣質。豔情小說中的女性多兼具嬌柔與羞愧,便是男性因陽具自大認為女性多淫心態的反映。同時作者也透過不好的結局安排,以懲罰淫蕩女性,如殺害或幽禁女性、女性自我了結等,然此僅針對女性,對於男性多採不懲罰或寬鬆的處罰方式,如出家。嬌羞的女性,使得易於被男性控制;羞愧的女性則反映出男性藉著文化與社會輿論之機制,達到懲罰女性的目的。豔情小說中,女性在情欲滿足裏呈現歡愉與痛苦的兩極表現,此女性情態是發自男性觀點,表面上看似女性主動尋求性愛的歡愉,然

卻潛藏著男性意識下以「陽具」為中心的觀點。男性將性關係建立在女性必定要透過男性陽具方能獲得滿足,男性並以「陽具」作為對女性的酬答獻禮。男性的「陽具中心」也表現在書寫中用字遣辭上,豔情小說中常以「軍隊」譬喻性行為。男性對女性嬌羞的期待與是女性內在實為淫蕩,便是男性本質的反映;嬌羞的貞女代表男性在理性狀態下的表現,淫蕩的妓女便是男性潛意識中欲望蠢動的部份。兩種極端女性形象的相互拉扯,使得男性非自覺的透露於書寫中,一方面男性得承受道德的束縛,另方面男性的情欲卻不斷的想衝出理性藩籬,豔情小說的出現便是另種形式的舒壓方式。豔情小說中,兼具貞女與妓女的形象者是男性集體潛意識中的女性原型,此原型反射出男性在

理性/非理性的矛盾心理。三、作者於小說中構築一個「情色花園」,即男性的「色情的理想情境」。對於明代的豔情小說而言,其中經作者所構築的情欲花園,不僅是作者自身,恐怕也是當代男性共同的花園,有學者稱之為「色情的理想情境」(pornotopia)。這樣的花園其實不陌生,在許多的文本中都曾出現,其共通點是「邊緣性」,某些不正常的性行為都會在偏僻、隱密的空間中進行,所以邊緣性的空間已被賦予「非法」意涵,具有貶義。既然一個空間是人際間之互動關係、道德觀念、權力機構與主流價值等共同運作並展現出的一個場域,因此,我們也可以從呈現出的空間與空間中之身體的行為舉動反向追溯。男女主腳的相遇,以「慕色而主動」與「色情

仲介」情況居多,顯示外貌美醜則是是否採取下步行動的關鍵。然相遇的目的是以交媾為目的。而達成交媾目的需有中介者,因此奴婢、小厮、三姑六婆或牽頭,其為有權勢者之性欲紓解對象或獵誘女色的共犯,並扮演居中穿線,如傳遞物品或刺探對方心意的工作。雙方互贈的物品除了表達情意外,在豔情小說中更以極具性暗示之物品如貼身衣物,贈與對方。此外,主動透過居間者向意愛人求歡者以女性居多。男女私會或豔遇的場景常是景色優美的郊野或後花園,不僅氣氛美好,又空間位置上具隱密與邊緣特性,一方面受禮教束縛,二方面避人耳目;呈現出對性的禁忌。此外,明代豔情小說也承襲豔遇的進行模式:地點隱密→女性主動薦枕→離別時的感傷→永不復還。若是

豔遇故事時,則符合以上全部模式;若是一般豔情故事,則僅具「地點隱密」、「離別時的感傷」情節。由此可知,男女私情會刻意選擇隱密的空間,並在歡娛過後出現別離前的感傷,此情節當承襲才子佳人小說。晚明男女私會的「後花園」不純然是個具體的物質空間,它是個能指,將我們引導到另一個世界,即晚明男女的情欲身體。該身體在空間中的舉措反映了該空間的「空間邊緣性」與「時間昏暗性」特質,此都為了逃避社會眾人眼光的監控。因此「後花園」成為一個隱喻,它可以是某個角落、小巷、曲房、閨房、空屋、暗處、無人處等。地點的選擇也凸顯出中國對性的禁忌與對性的監視,在豔情說中,更反映了情欲身體的心理焦慮,即使場內身體選擇了邊緣、昏暗的

空間,仍舊擔心被場外的偷窺者發現。此外,作者也創造了一個給予不在場的讀者一個得以如同身歷其境的合法機會,一方面讀者站在觀看偷窺者與被窺者的位置,二方面也可與被看者易位,成為被看的對象,如此,讀者不在場的偷窺便完成了欲望紓解。若晚明艷情小說可以反映部分的社會情況,那麼筆者發現:晚明在情與欲的論述、小說文體的盛行、商業繁榮與市民群體日益受重視等,艷情小說大量出現,然同時也有股力量(如政府對淫書的銷毀、家訓或閨訓的傳播)將其壓抑,致使情欲的舒放呈現躲藏式並心理充滿焦慮。對情欲的心態僅專注在「欲」方面,呈現出動物性原始欲望,這或許因為小說的定位就在色情,因此刻意放大欲的部份,然就此更可見性受壓抑的程度

之大,一旦出現反動,便是從事社會不容的不正常性關係,如勾引已婚男女、搶奪良家婦女或違誡的僧尼等怪現象。四、艷情小說創作者在書寫中,呈現淫行書寫與勸誡說教之矛盾。情欲書寫有時是作者現實生活中匱乏的外現;作者透過「書寫」,讀者通過「閱讀」將內心隱諱難明的欲望,透過文字來消解道德禁忌與工作壓力的緊張,讓情欲洪流可以有空間疏導。只是小說中對情欲的書寫呈現出過度的遊戲與狂歡,表面上的逾越 / 愉悅,其實表現出一種心靈的空乏,極樂過後是人生價值的失落、行為的懺悔,「先樂 / 後悲」顯示作者的書寫焦慮與書寫斷裂。五、艷情小說作者創造一個性遊戲,而讀者也以遊戲心態加入遊戲中。豔情小說依賴文字製造視覺情境,以引

發讀者欲望,因此該文本便具有生產欲望的能力;其也具有傳達功能,它會強化、消弱或改變讀者的某些看法或價值觀,所以它具有生產新價值觀的能力。艷情小說猶如一部欲望機器,不斷的仿製某些固定模式,如性別的表現、性交過程、女性身體等。作者企圖製造一個性遊戲,並未讀者安置一個可加入遊戲的位置;加入並非實際上的參予,而是讀者透過閱讀,彷彿填補了遊戲中偷窺者的位置。七、從性別、性認同與權力建構三方面來檢視艷情小說,其稱不上是性解放。艷情小說表面上是在明代情欲合一的氣氛下,順應著中下階層民眾的需要而書寫的,似乎反抗著傳統對於情欲的不可言性,但若深入探討將發現它充滿父權制度下的男性觀點,視女性為第二性,以「陽具中心

」觀點對女性進行二分,即不是貞女就是妓女。雖然艷情小說出現多種的性關係,也安排了各種式樣的性遊戲,供讀者宣洩,然也間接促成男性與女性情欲對話的可能,並「說出」他們的情欲。就這方面言之,它確實是踏出性解放的第一步──「說出」情欲。性解放除了要有論述與重新檢討性別、性認同等議題外,還需有積極的行動以修正不正確的性觀念。反觀艷情小說,文本中空有新的價值觀,如「欲」受到重視,卻沒有積極解構的動作,僅是進行反向操作,以縱慾來反制壓抑,因此情欲的書寫中不僅充滿遊戲性,也在過度狂歡、極樂裏一度瀕臨死亡,呈現出空乏的心靈與人生價值的失落。從以上三點,艷情小說的出現並不代表是對性的解放。

房間植物禁忌的網路口碑排行榜

-

#1.你的花旺不旺家,就看進門這個角落!_養花大全- 微文庫

臥室風水對身體健康及夫妻關係影響最大,擺盆合適的植物,能讓人心緒平和、安穩入眠。 2、臥室擺放禁忌. 臥室不宜擺放有毒花卉及香味太濃烈 ... 於 www.gushiciku.cn -

#2.室内摆放植物风水禁忌 - 福缘殿

那么,室内摆放植物风水禁忌是什么呢? 考虑到植物的毒性、安全性及风水学角度,家居风水植物摆放须慎重而行。现代风格的装修可选用中式盆栽, ... 於 www.fuyuandian.com -

#3.卧室植物的摆放风水及注意事项 - 住范儿

家居植物怎么摆放最招财家居植物摆放风水禁忌 ... 一般都有风,空气流动性比较大,养上一些高大的植物或水生植物,有利于保持房间的湿度和温度平衡。 於 www.zhufaner.com -

#4.風水植物的擺設禁忌有哪些,房間傢俱擺設風水禁忌有哪些

風水植物的擺設禁忌有哪些,房間傢俱擺設風水禁忌有哪些,1樓匿名使用者客廳植物擺放風水要點一客廳植物以中小型為主,數量適當,達到裝飾目的即可。 於 www.beterdik.com -

#5.家裡禁止擺放什麼東西有何禁忌- 時尚冬

3、客廳擺放帶刺植物禁忌. 植物在房間中是有淨化空氣的作用的。植物的光合作用能夠使得房間的空氣清新,並有改善風水的作用。在家用電器相對比較多的 ... 於 www.shishangdong.com -

#6.什麼樣植物擺放在窗台是風水禁忌 - 靈狐算命網

什麼樣植物擺放在窗台是風水禁忌. 其一:牡丹. 作為花卉的一種,牡丹是萬萬不可放置在窗台上面的,因為這樣的風水佈局是影響夫妻關係的和睦的,而且還容易出現三者信息 ... 於 v.8s8s.net -

#7.臥室放假花好嗎?臥室擺放花風水禁忌 - 西雅圖設計學院

許多人喜歡在臥室擺放花朵植物,新鮮的花卉或者假花都有,看起來嬌嫩欲滴,這個房間都充滿生氣,但是你知道臥室擺放花的風水有哪些禁忌嗎,臥室放假花好嗎? 於 www.seattleinterior.com.tw -

#8.風水!有關係:小套房常見風水禁忌,重點幫你抓 | 蘋果健康咬一口

在風水學中,臥室一般都是屬於在家居中最吉利的一個方位,一般在我始終 ..., 最常見的就是家裡放桃花是可以招桃花的之類的啦~不過,你知道嗎?多肉的... 4、多肉植物中 ... 於 1applehealth.com -

#9.辦公室植物的擺放有哪些風水禁忌- 奢華品質 - 時髦谷

主臥室中,除了床不可正對浴廁之外,側對亦不吉,容易使人罹患嚴重惡疾。 10、常青盆栽利家運. 由於生活品位的提高 ... 於 m.shimaogu.com -

#10.住家利用植物盆栽改善風水運勢輕鬆做 - 蔣小姐房屋

土:室內耐陰的植栽,應使用黑色花器或鑲有寶石的花器,如綠寶石、仙人掌都可栽種。 植物一般放在臥室或是大廳中來改變家居風水. 1、如何利用植物改變臥室 ... 於 key88.net -

#11.招財虎養成計畫! 專家警告別犯四大禁忌 - 地產天下

2022年迎向福虎年,年終掃除之際,針對風水學上的「財庫重鎮」客廳與寢室空間布置,台灣家具品牌GAGU建議,藉由家具、家飾品的重組配置,打造最舒適的 ... 於 estate.ltn.com.tw -

#12.13 個房間擺設須知!避免風水禁忌,也加強空間利用 - Pinkoi ...

因此最好的方式就是在財位擺設水晶洞、鹽燈等招財小物來增強運勢。 房間擺設禁忌五:放太多植物或帶刺植物. 越來越多人喜歡在室內擺放植物,為 ... 於 blog.pinkoi.com -

#13.風生水起— 室內擺放風水植物有哪些禁忌 - 金州資訊

四,銀皇后:空氣中污染物的濃度越高,它越能發揮其淨化能力,非常適合通風條件不佳的陰暗房間。 五,鐵線蕨:每 ... 於 www.gsinfonews.com -

#14.臥室植物擺放風水禁忌 - 解夢佬

在風水學中,臥室不宜擺放例如郁金香、百合、夜來香等香味濃郁的植物花卉,這一類味道濃郁的花卉植物擺放在臥室中,久而久之會影響住戶的休息睡眠,味道過 ... 於 www.jiemenglao.com -

#15.有助於學業的風水植物擺放禁忌,學業的植物風水擺放 - 好問答網

想要提供成績,催旺學業的,可擺放一盆文竹在房間的西北方位,這樣對催旺文昌星有很大的效果,可增強孩子的學習動力。 三、風水擺件毛筆. 在書桌上擺放四 ... 於 www.betermondo.com -

#16.臥室放什么植物風水好?臥室植物擺放風水禁忌 - 许少锋

臥室風水植物擺放還是有些禁忌的,比如說不能夠選攀爬類的植物,而且特別忌諱雙數的盆栽數量,單數的臥室風水植物擺放有助於阻擋煞氣,而在家居中的衰位 ... 於 xiamenwanling.blogspot.com -

#17.一帆風順花的擺放禁忌,一帆風順適合放在哪裡 - 養花網

一帆風順是比較適合放在臥室的,因為這種植物是比較耐陰的,放在臥室不僅能夠很好的生長,還能夠過濾掉臥室對人體有害的有毒氣體。又因為一帆風順葉片的蒸騰作用,能夠很好 ... 於 yanghua.ltd -

#18.臥室植物風水禁忌大全植物也有壞處 - 好運星座網

臥室植物風水禁忌大全植物也有壞處 · 1、月季花導致心慌、頭暈 · 2、蘭花導致神經系統紊亂,引起失眠 · 3、紫荊花誘發哮喘疾病 · 4、夜來香導致身體異常 · 5、鬱金香會加快毛髮 ... 於 fortune-telling.cc -

#19.在客廳中擺放盆栽的話可要注意了,不要破壞了客廳風水的忌諱 ...

下面,小編就從客廳風水的角度來為大家講講,客廳擺放盆栽的禁忌有哪些吧。 快來看看自己家中的客廳盆栽是否擺放得當。 一、尖狀葉盆栽植物在選購植物 ... 於 www.xn--lucky-lv5ik6m.tw -

#20.臥室植物擺放風水禁忌? - 雅瑪知識

臥室床擺放風水禁忌 ... 臥室擺放風水常識多一些瞭解會對自己在擺放傢俱或者盆栽的時候帶來一些便利。我們一生基本上三分之一的時間都是在臥室睡眠,一個舒適的臥室會消除一 ... 於 www.yamab2b.com -

#21.多肉植物風水禁忌:多肉植物可以放在臥室養嗎? | 健康跟著走

房間 放多肉植物- 多肉肉嘟嘟的很可愛,很受人歡迎,好多人家裡或多或少都有幾盆,那麼多肉植物可以放臥室養嗎?1、養多肉植物不會影響風水,... 於 info.todohealth.com -

#22.聰明人要懂臥室風水8大禁忌照著做人生更幸福 - ET Fashion

在房內擺放植物,看起來蓬勃有生機,是許多人所選擇的臥室擺設,但是大多數的植物會在夜間吸收氧氣,並且排放二氧化碳,令睡眠品質大打折扣。 於 fashion.ettoday.net -

#23.客廳和卧室不能擺放哪些植物?8忌8宜- 花與生活 - 百花花卉谷

... 養性可前提是你沒有養錯植物今天給大家整理的是八忌八宜廢話不多説,馬上上圖1. ... 中污染物濃度越高,它越能發揮淨化能力,非常13適合通風條件不佳的陰暗房間。 於 www.bhhhg.com -

#24.室內植物禁忌注意4點!假花是地雷,「開運竹」放錯反而會 ...

疫情爆發,需要一點療癒系植物來陪伴嗎?在幫家裡室內點綴綠色植物的同時禁忌要注意,切勿開運不成反而走衰運!可愛療癒的多肉仙人掌易招小人放在 ... 於 www.bella.tw -

#25.卧室植物擺放風水禁忌卧室放什麼植物風水好 - Zi 字媒體

紫荊花會散發出來花粉,這些花粉再空中飄散,落到房間的各個地方,包括正在房間的你,與花粉親密接觸過久后,會誘發哮喘疾病,或使咳嗽癥狀加重,久治不愈 ... 於 zi.media -

#26.臥室植物擺放風水禁忌臥室擺放植物最佳位置 - 雪花新闻

关于在卧室里的植物摆放,其实在很多种都是很多人注意到的问题都会不怎么了解,而卧室是一个座位一个很死人的空间,所以在里面放置的植物最好就是能够 ... 於 www.xuehua.us -

#27.書房風水植物擺放禁忌 - 康途健康百科

人們一直以來都喜歡將植物擺放在室內,以改善室內環境和視覺效果,並且有些植物還可以旺風水。但是對什麼房間放置什麼植物在風水上也是有講究的, ... 於 www.healthway.tips -

#28.室內植物擺放風水禁忌有哪些 - 壹讀

盆栽植物通常擺在客廳一側,書房也可以擺放,但是臥室最好避免擺放,因為植物五行上屬陰性。 室內植物擺放風水禁忌2、盆栽植物別和廚房一條線. 於 read01.com -

#29.臥室適合放什麼植物,這樣風水比較好 - 櫻桃知識

家居栽種植物要注意風水禁忌,家裡養什麼植物既美觀大方,有對身體好,還可以改善室內風水? 潯潯告訴您:. 1、擺爬藤、放尖刺植物不利感情。 於 www.cherryknow.com -

#30.小心桃花不開!臥室風水7大禁忌曝 - 奇摩新聞

家中若有女兒未出嫁,可在2021桃花位:正南方或女孩的睡房擺設鮮花招來春暖花開的氣息,但不可以擺盆栽、魚缸,植物晚上釋放二氧化碳,魚缸也會導致房間 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#31.脫單好難?命理師:「房間7禁忌」魚缸、植物恐壓制桃花

命理師:「房間7禁忌」魚缸、植物恐壓制桃花 ... 房擺設鮮花招來春暖花開的氣息,但不可以擺盆栽丶魚缸,植物晚上釋放二氧化碳,魚缸也會導致房間潮濕 ... 於 www.setn.com -

#32.裝修必知的十三種家居風水禁忌 - GetIt01

一般乳白色,象牙色,白色為主題,這三種顏色與人之視覺神經最適合,家中房間顏色. ... 空間為大家介紹相應的植物擺放,另外還為大家介紹一下家居植物擺放風水禁忌。 於 www.getit01.com -

#33.家居風水這8大臥室禁忌不能犯| 大紀元

此外,電視機屏幕也是一面暗鏡子,對著床腳和鏡子對床是一樣道理。 禁忌八、太多植物盆栽. 在臥室擺放合適的植物,有助提高睡眠質量。由於臥室除了放床, ... 於 www.epochtimes.com -

#34.臥室裡擺放什麼植物風水好?臥室風水禁忌 - 第一問答網

臥室風水禁忌,1樓百度使用者臥室風水禁忌比較多,而且臥室是人們休息的地方,環境要求比較高,在臥室裡擺放植物參考1儘量放闊葉的,顏色儘量綠色的, ... 於 www.stdans.com -

#35.鬼月保平安! 8大「居家風水禁忌」不可不知 - 風傳媒

農曆七月到來,很多人開始審視居家有沒有犯了什麼風水禁忌,從玄關、客廳、廚房到臥室,每一個需要注意的佈置與裝潢,其實都是可以用科學去解釋的。 於 www.storm.mg -

#36.2022居家風水財位放什麼?選這些財位擺設/植物招財又好看

居家財位在哪裡?客廳/房間財位放什麼招財植物盆栽好?本篇除居家風水財位怎麼看報給你知,還有各類上財位擺設推薦,跟著買起來助你懶人發大財! 於 shopee.tw -

#37.我想知道房間風水的禁忌有哪些?

基本上如果你的房間有1面窗戶,而你的床不在窗戶下面,床又在離門的右側(假設你是女生),則左側擺放盆栽植物(小型的)對聚運有形成之作用,也就是說能夠幫助此房間自成輔助性格 ... 於 powers20.pixnet.net -

#38.臥室能擺放花草植物嗎?有什麼風水禁忌嗎《十萬個為什麼》

臥室喜放大葉、闊葉的植物。 ... 在臥室空間之中,植物也可以根據生肖來進行選擇,其生肖屬牛、龍、蛇、馬、 ... 這是客廳植物擺放風水圖中最禁忌的。 於 seraragame.com -

#39.多肉植物風水禁忌|風水師分享7款室內植物風水擺設|泥種

室內植物不但是賞心悅目的家居擺設,在玄學風水學上更有改運作用。只要運用風水學中的佈局,就可改善健康、加強財運和學習運、化解是非官非等。 於 www.cosmopolitan.com.hk -

#40.臥室內擺放盆栽- 綜合風水禁忌

臥室內擺放盆栽、房間風水、風水、房間風水禁忌、綜合 ... 從科學角度來看,臥室內擺放盆栽,植物白天應行光合作用吐出氧氣,. 但到晚上卻是和人一樣行呼吸作用吐出 ... 於 www.ailan.idv.tw -

#41.床頭放植物的風水禁忌 - 時尚達人圈

臥室是為人們提供一個休息、睡覺的舒適場所,擺放植物可以淨化睡房空氣,有利於人的.身體健康,但要注意植物的擺放數量,不可太多,因為植物夜間會吸收 ... 於 m.ssdrq.com -

#42.怎麼避免房門正對臥室門風水禁忌,臥室門口風水十大禁忌有哪些

2021年3月19日 — 9、臥室不可擺放太多植物盆栽。 由於臥室除了放床,餘下的面積往往有限,所以應以中小盆或吊盆植物為主。在寬敞的臥室 ... 於 www.diklearn.com -

#43.新年6大禁忌曝!家中舊銅錢絕對不要留 - 東森新聞

另外,此方位宜靜不宜動,因此2022年別大興土木、養魚或種植物。至於大門、臥室的門若開在五黃、病符的方位,最好改採用灰色、白色的地墊,或懸掛 ... 於 news.ebc.net.tw -

#44.家裡的植物別亂種!命理師湯鎮瑋曝5大植栽風水禁忌

攀爬植物禁忌多,爬牆遮光,官司纏身. 很多人會在家裡種植像是九重葛這類的爬藤植物,但如果持續生長,不僅可能會影響採光, ... 於 woman.tvbs.com.tw -

#45.辦公室放什麼植物風水好,辦公室植物擺放風水禁忌 - 朵朵花卉網

辦公室放什麼植物風水好,辦公室植物擺放風水禁忌分析:如今很多公司都會在辦公室內擺上幾盆綠植,常見的有發財樹,萬年青等。其實辦公室擺放綠植不只是爲了美化辦公 ... 於 www.ddhhw.com -

#46.客廳植物擺放風水注意禁忌 - 神卜網

今日就來給大家解析客廳植物擺放水封注意禁忌。 ... 2、客廳擺放插花植物禁忌 ... 植物的光合作用能夠使得房間的空氣清新,並有改善風水的作用。 於 www.3322.online -

#47.室內植物的擺放禁忌——被人們忽略的的風水 - 人人焦點

很多人都喜歡在室內點綴一些植物,使室內的房間看起來既綠意盎然,又充滿生機,但是在室內擺放植物也是需要依據室內風水來擺放的,植物的擺放是有一定 ... 於 ppfocus.com -

#48.植物篇| 植物盆栽摆放知识三大摆放禁区需注意! - 知乎专栏

因为这些地方一般都有风,空气流动性比较大,养上一些高大的植物或水生植物,有利于保持房间的湿度和温度平衡。 客厅:. 客厅:适宜养植常春藤、无花果、 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#49.【風水特輯】以為空氣好清新?家中擺錯植物恐招陰! - LINE ...

... 是為了開運或者希望綠色植物為空間帶來新氣象,旺好運平台風水命理老師楊登嵙都提醒大家,不論是要室外栽種或擺放室內,還是有一些禁忌要注意。 於 today.line.me -

#50.臥室放什麼植物風水好,臥室植物擺放風水禁忌 - 花卉百科園

臥室放什麼植物風水好,臥室植物擺放風水禁忌引薦:很多人喜歡在自己的臥室擺放幾盆富有生命力的植物,因為都知道植物不僅可以起到裝飾作用,還可以吸收空氣中的有害 ... 於 m.hhbky.com -

#51.室內養花風水禁忌大全!擺放在陽臺、臥室、客廳 - 台部落

在客廳擺放幾盆植物,不但能讓家居環境變得更加溫馨,還能爲客廳聚財,爲主人發福。 客廳養花禁忌:. 1、儘量以中小型植物爲主,大型植物容易使客廳產生 ... 於 www.twblogs.net -

#52.招厄運又擋桃花的5種臥房風水!改掉壞風水轉運趁現在

植物 飲食法,延命30年〉〉早安健康2月號《超級蔬食力》給你滿滿的天菜! 風水禁忌1:房間內放玩偶 ... 風水禁忌2:在房間放乾燥花. 於 www.edh.tw -

#53.房間植物禁忌的推薦與評價,BEAUTY-UPGRADE

房間 擺設的各項禁忌檢舉分類:公益2006/06/05 13:50房間可以放花嗎臥室不宜放花草,水栽植物,魚缸臥房皆不宜主臥房的"水"氣太旺,像魚缸, ... ... <看更多> ... 於 streetfashion.mediatagtw.com -

#54.室內植物擺放風水有什麼禁忌嗎? - 優幫助

4、臥室裡最好不要擺放盆栽,臥室是屋主人最常活動的場所,健康要求是非常高的。而不同植物對人的體質的影響不一樣,選擇植物不當的話,對健康危害是相當 ... 於 www.uhelp.cc -

#55.教你居家風水擺設、財位、風水植物怎麼擺! - Hank Max

除了裝潢格局,還有這些居家風水擺設禁忌,小心放錯風水植物、物品 ... 看到韓劇女主角的房間都有一面好看的梳妝長鏡,好想和她們一樣體驗質感的臥室~. 於 www.hankmax.com -

#56.詳解室內擺放植物風水禁忌知識 - ITW01

3、臥室不可以擺放太多的植物,尤其是觀葉類的植物,因為這類的植物到了晚上的時候會和人爭奪陽氣。廚房也不可以擺放植物,廚房是產生油煙的地方,可以 ... 於 itw01.com -

#57.虎皮蘭放臥室風水禁忌

龜背竹能夠吸收的有害氣體種類不多,但是有著靶向性,其對吸收甲醛的效果十分明顯。不同於其他植物在夜間排放二氧化碳,其可以在夜間吸收二氧化碳,保證在 ... 於 www.bees.pub -

#58.臥室植物禁忌臥室不能放哪些植物 - 每日頭條

臥室植物禁忌臥室不能放哪些植物 · 1、 月季花所發出的香味較濃,地使旁人聞到後,會呈現胸悶不適,憋氣與呼吸困難等等現象。 · 2、所發出的香味,久聞之會 ... 於 kknews.cc -

#59.基礎知識入門-宜忌自查風水禁忌-自己判斷風水好壞

有濫桃花的美眉們可以在自己的房間中放置一盆水種的植物或是四季小盆栽,記得水種植物要勤換水,這樣會帶來新鮮的氣息,這是一個改變濫桃花的好方法,並可以防減少 ... 於 zm-fs.kvov.com -

#60.關於房間擺設的各項禁忌@ 廣結善緣Aniki Yang - 隨意窩

房間 可以放花嗎臥室不宜放花草,水栽植物,魚缸臥房皆不宜主臥房的"水"氣太旺,像魚缸,水種植物等屬水的裝飾品(如黑色屬水),擺在主臥房中會將夫妻間的愛情桃花澆熄, ... 於 blog.xuite.net -

#61.書房放什麼植物風水好書房風水植物擺放要點禁忌須知 - iFuun

不少人都很重視植物在家庭中的風水擺放,什麼房間放置什麼植物在風水上都是有講究的。那書房放什麼植物風水好呢?下面我們不妨來了解看看書房風水植物擺放要... 於 www.ifuun.com -

#62.臥室風水放什麼花草好| 尋夢新聞

在臥室擺放綠色植物,可以淨化空氣,又可擋煞招財旺財。那麼,臥室風水房什麼花草好?臥室適合養的植物有什麼?擺放是要注意什麼禁忌?下面為大家分析下臥室風水擺放 ... 於 ek21.com -

#63.房間擺放風水禁忌 - 三度漢語網

房間 擺放禁忌:. 禁忌一:盲目養殖植物. 為了美化居家環境,很多人都在家裡養殖盆栽植物,其實這是可以的,只不過在選擇植物時應注意不能養殖細葉植物,如仙人掌等,它 ... 於 www.3du.tw -

#64.室內擺放植物風水禁忌都有哪些?

1、如果住宅的陽臺往外觀看環境惡劣,如有尖角沖射、街道直沖、街道反弓、寺廟、醫院及墳場等不利沖煞的話,可以選擇擺放化煞植物,幹莖或花葉有刺的植物 ... 於 textbookfengshui.com -

#65.室內養花有哪些風水禁忌... - 愛綠生活-時尚植物燈

一般來說,臥室內或者采光不足的房間不適合擺放花草樹木,因為只會徒然增加陰氣,不利於男主人健康和開運。同時,家庭裡的盆栽數量也不能過多,盆栽多則多潮濕和陰氣,家人 ... 於 mercury23586.pixnet.net -

#66.虎皮蘭放臥室風水禁忌 - 就問知識人

富貴竹是適合養在臥室的健康植物,其可以吸收室內的二氧化碳等有害氣體,改善空氣質量。同時富貴竹有著花開富貴竹報平安的美好寓意,可以給家中增添一抹 ... 於 www.doknow.pub -

#67.廁所可以放植物嗎?黃金葛這樣擺容易官司纏身?植物擺設的 ...

每日健康/採訪報導林暐鈞家中擺放一些花花草草,不僅增加房間美感,也有一種舒心 ... 老師更進一步提到有關植物擺設必知的禁忌、浴廁是否能擺放植物的問題,能夠破解 ... 於 healthylives.tw -

#68.臥室植物擺放風水禁忌臥室擺放植物最佳位置- Toments 找話題

綠蘿、蘆薈、鴨跖草、紫竹草、風信子、吊蘭、蘆薈、文竹、蟹爪蘭、腎蕨、鐵線蕨、鳳尾蕨等蕨類植物。 不過,有一點要注意,臥室擺放的植物應選擇喜陰植物,因為室內的 ... 於 culturekr.com -

#69.房間擺設的各項禁忌 - facebook1234南部落格

房間 擺設的各項禁忌檢舉分類:公益2006/06/05 13:50房間可以放花嗎臥室不宜放花草,水栽植物,魚缸臥房皆不宜主臥房的"水"氣太旺,像魚缸, ... 於 facebook1234.pixnet.net -

#70.臥室風水忌諱的植物有哪些? - JUSTYOU

很多人都喜歡在自己臥室裡擺放些植物,但臥室是我們休息的重要場所。在臥室中有些植物適合擺放,有些植物不適合擺放。臥室植物擺放風水禁忌有哪些要注意呢? 於 www.peekme.cc -

#71.你家臥室放有假花嗎?一定要謹慎,沒有嚇唬你! - 今天頭條

臥室放假花風水禁忌一:氣場不旺很多人在臥室擺放假花,其目的是增加臥室的 ... 如魚缸、水種植物等,否則會將夫妻間的愛情桃花澆熄,婚姻容易不忠。 於 www.twgreatdaily.com -

#72.找房間植物禁忌相關瑜珈資訊

提供房間植物禁忌相關瑜珈資訊與推薦書籍,想要了解更多房間植物禁忌相關瑜珈資訊或書籍,就來美妙體態瑜珈在你家. 於 yogawikitw.com -

#73.新年迎好運莫忘大掃除「六大禁忌」 家中「四物品」別留了

另外,此方位宜靜不宜動,因此2022年別大興土木、養魚或種植物。至於大門、臥室的門若開在五黃、病符的方位,最好改採用灰色、白色的地墊,或懸掛 ... 於 www.ctwant.com -

#74.臥室植物擺放風水有哪些講究? - 嘟油儂

臥室裝修又有哪些禁忌呢?臥室是我們睡覺的地方,不是隨便裝修就可以的,很多的業主就是由於臥室的佈置不得當,導致了整個家庭的氣韻不暢,那麼臥室 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#75.打造金虎宅客廳臥室家具這樣擺-焦點 - HiNet生活誌

... 減緩穢氣衝擊的方式,另也可在浴廁加裝排風扇、擺放黃金葛等植物,加強消除穢氣功能,排除異味導致無法正常思考,進而影響財運的根本「健康」。 於 times.hinet.net -

#76.室內植物風水禁忌– 房間風水擺設禁忌 - Intelleality

室內植物擺放的禁忌1,盆栽植物放客廳,不要放臥室盆栽植物通常擺在客廳一側,書房也可以擺放,但是臥室最好避免擺放,因為植物五行上屬陰性。2,盆栽植物別和廚房一條線 ... 於 www.intelleality.co -

#77.5条养花风水禁忌家中植物枯败当心怨气堆积(组图) - 搜狐

很多人没有时间打理植物,所以就养很多仙人掌、仙人球,这也不好,因为仙人掌有尖刺,一般只摆在房间里的凶位来扭转风水,如果摆在别的地方反而会带来尖射煞。 第三、不要 ... 於 m.sohu.com -

#78.睡房擺放植物會影響睡眠質素!6個室內植物風水擺設禁忌亂放 ...

家居不宜種陰氣過旺或屬於陰木的植物,例如常見於家中的黃金葛、乾花、柳樹等,這些植物最容易招惹口舌是非及影響感情運;另外,最多人喜歡放置的仙人掌、 ... 於 topbeautyhk.com -

#79.旺風水的虎尾蘭「護宅生財」的擺法(組圖) -植物- - 生活妙博士

在風水師父的眼中,虎尾蘭是一種風水非常旺的植物。它經常被人們擺放在客廳、臥室 ... 我們都知道衛生間陰暗潮濕,藏污納垢,這是虎尾蘭的擺放禁忌。 於 www.secretchina.com -

#80.臥室擺放植物的風水禁忌對於人體造成的影響你知道嗎 - 幸福屋

2.適合擺在臥室的常春藤:常春藤能有效抵制尼古丁中的致癌物質。 通過葉片上的微小氣孔,常春藤能吸收有害物質,並將之轉化為無害的糖分與胺基酸。 光照條件:中性植物, ... 於 homedesigntutor.com -

#81.【黃金葛風水】放對了黃金葛讓家居風水陣倍旺! - 全球算命佬 ...

但是不是說植物有這個作用,而是他的品種和擺放位置是需要同五行結合的,黃金葛作為葉大和葉片厚的特點,多用於招財和催財的作用,當我們確定好房間的 ... 於 godfengshui.com -

#82.關於房間擺設的各項禁忌- 性向星座命理- 聚財網

臥室不宜放花草,水栽植物,魚缸臥房皆不宜主臥房的"水"氣太旺,像魚缸,水種植物等屬水的裝飾品(如黑色屬水),擺在主臥房中會將夫妻間的愛情桃花澆熄,婚姻容易 ... 於 www.wearn.com -

#83.【風水特輯】居家風水植物也能開運化煞!擺放重點與禁忌要注意

今年受到新冠肺炎疫情影響,很多行業都受到很大的衝擊,不論老闆或員工都覺得前景未卜,人在茫然時特別對開運有所需求。有些人會利用開運物強化自身 ... 於 hhh.com.tw -

#84.適合放在臥室的風水植物 - 天天運勢

植物 有很好的裝飾作用,除此之外,植物可以淨化臥室的空氣, ... 臥室植物風水如果求財的話,可以擺放發財樹。 ... 上一篇:客廳植物擺放風水禁忌. 於 www.30yes.com -

#85.居家風水| 室內放太多植物,會招陰?-植物禁忌| 林子玄

植物禁忌 | 林子玄你知道嗎? ... 隔天起來上班或做事,會提不起勁,沒睡飽很想再睡,不只影響工作內容也會影響健康的身體,所以房間不要放植物為宜. 於 vivian040788.pixnet.net -

#86.招桃花旺人緣2021攻略:飾品小物、房間佈置、盆栽植物到 ...

2021招桃花方法的最強&最簡易攻略懶人包!從飾品小物配戴、房間空間佈置、風水注意禁忌到盆栽植物花束全攻略,今年要脫單,只看這篇就夠囉! 於 www.swingtaiwan.com -

#87.在卧室放哪些花草对身体好听语音 - 百度经验

吊兰是室内极佳的植物,可吸收室内80%以上的有害气体,吸收甲醛的能力很强,可以很好的净化空气,如果在你的房间内摆放上一两盆的吊兰,可以让空气中 ... 於 jingyan.baidu.com -

#88.植物不能亂擺放?原來植物也有風水秘訣 - 阿波羅網

1、臥室. 選用仙人掌、仙人球、吊蘭、玫瑰、鬱金香、晚香王,百合、馮蹄蓮,達到寧靜、寧祥、溫和之效果。 · 2、客廳. 客廳的最重要方位在風水中被稱為財位 ... 於 hk.aboluowang.com -

#89.臥室植物擺放招財風水秘籍 - 玄空命理閣

臥室是我們回傢後休息的房間,不少朋友都喜歡在臥室裡擺上幾盆綠色小盆栽 ... 但是風水學認為,臥室植物不能亂擺,最好根據以下風水禁忌來選擇合適的 ... 於 xuankongnumerology.com -

#90.兒童房臥室植物擺放禁忌 - 愛我窩

兒童房臥室植物擺放禁忌. 2016-08-12 44. 孩子是父母的未來希望, 因此家長對孩子的關心往往要高於對自身的關心。 不少家長為了把孩子的臥室裝辦的漂漂亮亮的, 除了在 ... 於 www.imynest.com -

#91.房間風水植物禁忌_2022年星座大全

風水知識> 植物風水> 房間風水植物禁忌 房間風水植物禁忌1、月季花導致心慌、頭暈月季花會散發出一種好聞的香味,淡淡的,但很多人卻不知道這是“毒氣”,會使旁人聞後 ... 於 dr.itsfun.com.tw -

#92.客廳擺假花原來係大忌!盤點5個植物風水禁忌+6款招財盆栽推薦

風水禁忌|在客廳擺放盆栽講求風生水起,若擺放一盆假花或假盆栽,雖然看起來賞心悅目,但實際上氣場卻是死的,無法帶來生生不息的能量, ... 於 www.hk01.com -

#93.小臥室家具擺放有哪些技巧? - s86dqhq31688 的部落格

因此,對于臥室家具擺放十大禁忌,大家很有必要了解清楚哦。 ... 臥室中不適合擺放過多的植物,因為,臥室的面積有限,若是放置過多的植物,臥室會變 ... 於 blog.udn.com -

#94.小心桃花不開!臥室風水7大禁忌曝 - 新浪新聞

(示意圖/取自unsplash) 一、臥房室內擺設魚缸或植物。 家中若有女兒未出嫁,可在2021桃花位:正南方或女孩的睡房擺設鮮花招來春暖花開的氣息,但不可以 ... 於 news.sina.com.tw -

#95.要招財遇貴人床頭風水十大禁忌要注意 - 工商時報

旺好運風水命理老師邱彥龍提醒,床頭擺放有十項禁忌,要特別注意: ... 禁忌2 水族箱、牆後馬桶 ... 床頭擺植物,易導致多夢,並容易被騙錢。 於 ctee.com.tw -

#96.小心桃花不開!臥室風水7大禁忌曝| 新奇新聞| 20210913

塔羅牌艾菲爾老師分享了7大「臥室風水」禁忌,小心犯了易錯過好對象。 ... 不可以擺盆栽、魚缸,植物晚上釋放二氧化碳,魚缸也會導致房間潮濕、雜音, ... 於 m.match.net.tw -

#97.不得不知的客廳植物擺放風水禁忌 - 趣讀

點擊上方藍字關注“風水小貓” 導語很多人都喜歡用植物在客廳里擺放,這樣可以美化家居環境,且有利于健康植物在房間中可以淨化空氣中的毒素, ... 於 ifun01.com