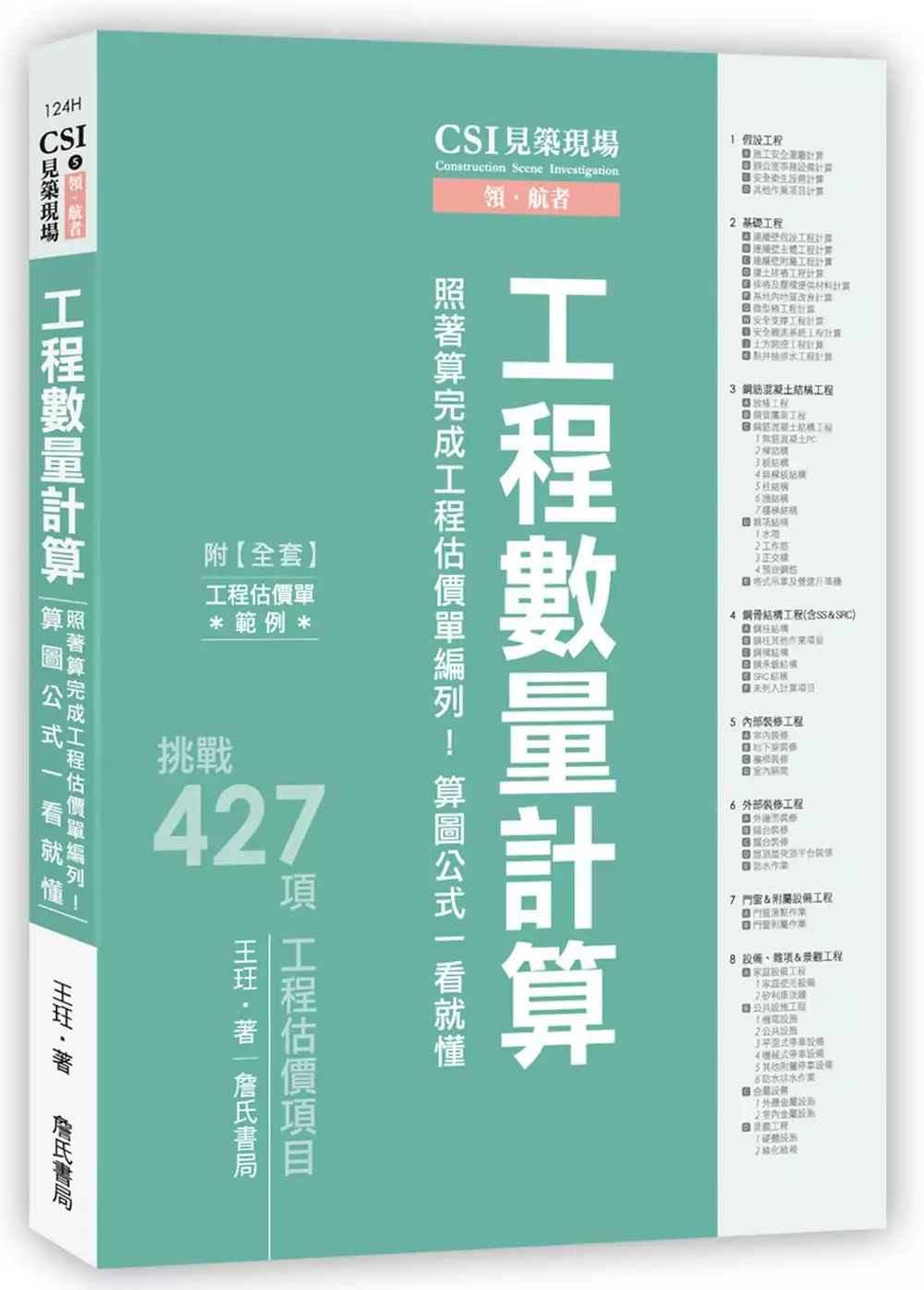

無障礙坡道標準圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王玨寫的 CSI見築現場第五冊:工程數量計算「照著算完成工程估價單編列!算圖公式一看就懂」 和伊藤亞紗的 不用眼睛,才會看見的世界:脫離思考與感知的理所當然,重新發現自己、他人和世界的多樣性都 可以從中找到所需的評價。

另外網站第一階段工作成果報告 - 營繕組也說明:一)增列訂定建築物無障礙設施設計規範,由中央主管建築機關定之。(修正條文第一百六十七條). (二)有關標誌、坡道、室內出入口、剪(收) 票口、樓梯、昇降機、廁所 ...

這兩本書分別來自詹氏 和仲間所出版 。

大仁科技大學 環境與職業安全衛生系環境管理碩士班 曾麗荷所指導 許芝榕的 大賣場安全衛生設施之調查研究- 以屏東市為例 (2020),提出無障礙坡道標準圖關鍵因素是什麼,來自於大賣場、安全衛生設施。

而第二篇論文大葉大學 環境工程學系研究所 周中祺所指導 吳浩瑜的 建築類文化資產火災煙熱危及無障礙人士避難模擬研究 (2020),提出因為有 文化資產保存、文化資產開放再利用、避難疏散、分流避難的重點而找出了 無障礙坡道標準圖的解答。

最後網站學校無障礙設施相關法令及改善作法則補充:進出並使用,無障礙設施包括室外引導通路、坡道及. 扶手、避難層出入口、室內出入口、室內通路走廊、. 樓梯、昇降設施、廁所盥洗室、浴室、輪椅觀眾席、. 停車位。

CSI見築現場第五冊:工程數量計算「照著算完成工程估價單編列!算圖公式一看就懂」

為了解決無障礙坡道標準圖 的問題,作者王玨 這樣論述:

挑戰427項工程估價項目! 精通算圖,晉升營建經理人的必經之路 預算執行全期必備的估價基本功─ ◆ 圖面及建材整合 ◆ 專案預算編列 ◆ 工程發包及材料採購 ◆ 合約編製 ◆ 結算稽核 本書特色 ☆ 鉅細靡遺!複雜公式完整拆解 ☆ 實案實戰!工程估價單為據,照著步驟完成一案估算 ☆ 不怕前輩藏私!數據擷取方法一次到位,百種結構型式附圖解說

大賣場安全衛生設施之調查研究- 以屏東市為例

為了解決無障礙坡道標準圖 的問題,作者許芝榕 這樣論述:

大賣場由於商品多樣化、價廉、便利與停車方便等特性,逐漸成為大眾購物的主要去處之一。大賣場的環境會影響到消費者安全及健康,過去少有研究者進行相關主題探究,因此本研究從消費者角度觀察各賣場在環境安全衛生設施及措施上的缺失,進行資料探勘,以作為未來後續研究之參考。本研究以屏東市九間大賣場作為觀察對象,選擇適用於大賣場環境安全衛生設施相關法規,挑選適合以顧客身分進行檢核的題目,並設計檢核表,在觀察時若需要使用測量法,為避免引人注意,均以身體為量尺方式取代。檢核結果發現「室內通道需大於一公尺」及「在墜落之場所設置警告標示」全數不符合;而「樓地板至天花板淨高需達2.1公尺以上」、「二公尺高度內不得有障礙

物」、「傾斜路之斜度不得大於二十度」、「重物需機械工具代替人力」等項目,所有賣場全數符合。值得注意的是有四家賣場的安全門周遭有雜物堆積,可能有影響逃生之虞。此外,購物車均符合相關規範。員工以合梯作為上下設備時,觀察到「合梯腳部沒有防滑絕緣腳座套」、「合梯作業角度不符合七十五度以內」以及「合梯中間沒有穩固的繫材」最多。在消防安全方面,滅火器沒有放置在明顯場所及沒有懸掛於牆上或放置滅火器箱中的情況占最多。若以整體符合度百分比呈現,九家大賣場符合度從30 % 到88 %,本研究僅以簡易觀察方式查核法規符合度,如再加上需要深入檢查之項目,相信每家賣場仍有很大的改善空間。

不用眼睛,才會看見的世界:脫離思考與感知的理所當然,重新發現自己、他人和世界的多樣性

為了解決無障礙坡道標準圖 的問題,作者伊藤亞紗 這樣論述:

日本佳評暢銷9萬冊 全新感覺跨界知識讀物 用「看不見」的方式,理解世界的另一個樣貌 ◆看得見的人活在二次元,看不見的人活在三次元? ◆用手閱讀,用耳掃視,用腳觸摸……人類的感官都是多才多藝? ◆不用眼睛欣賞繪畫,有另一種想像推理、改造作品的趣味? 人類有八〜九成的資訊,都是由視覺得來, 但我們也等於太過依賴雙眼,甚至以為眼睛看到的就是全部。 看不見的人,是感受世界另一個樣貌的專家。 這本書要帶著你啟動想像,和他們一起用視覺以外的感官、身體與心智, 翻轉看待世界的方法、探索不同的存在,建立人與人之間更有意義的連結。 他們「看見」的,和你不一

樣 看不見的人,也就是視障者,是如何經由視覺以外的方式去看見這個世界? 閉上眼睛就能體會他們的感受嗎?他們的聽覺和觸覺都特別靈敏? 東京工業大學博雅研究教育學院副教授伊藤亞紗,開啟了全新的探究領域, 讓我們了解他們如何與世界相處,也因此「大開眼界」! 看不見的人,有著不受視覺死角和平面化限制的360度立體視野, 對他們來說,腳是照亮前方路途的探照燈,把感官混搭著用是自然的日常; 語言交流也是一種「看」的方法,幽默和乘勢而為則是生存的武器…… 看不見的人建構的世界觀,獨特而奇妙,大大顛覆了我們的成見, 也讓我們意識到,以慣常視角看待陌生事物時可能出現的主觀

偏誤。 最重要的不是我們能透過感官、大腦取得多少「資訊」, 而是在取得資訊之後,如何根據個人需求轉化成對自己有用的「意義」。 一旦改變認知的方式,看不見就並非欠缺而只是差異, 甚至會成為開啟新思路、新潛能的一扇門,創造出更多元、細膩的想像與發現。 與其把看得見的人和看不見的人限定在「幫助者」和「接受者」的關係裡, 不如抱著單純的好奇心,探索彼此的不同、體會生命驚喜的多樣性, 更能夠促進真實、對等的理解,建立自在、相容的關係與社會。 本書自出版以來佳評如潮,堪稱可讀性、知識度、人文面皆獲肯定的長銷作品, 人氣繪本作家吉竹伸介並以此延伸創作繪本《看得到?還是

看不到?》,由伊藤亞紗擔任內容監修。 作者中肯敏銳的思緒、清新而有溫度的文字誘發了全新的認知, 讀完本書,你所看見的世界也將煥然一新,呈現完全不同的風景。 【看不見和閉上眼,是完全不同的兩件事】 五感並不是簡單的加減乘除,如果以為遮住眼睛就能體會看不見的人的感覺,那就是天大的誤解了。 就像不同的椅腳配置,能讓四支腳或三支腳的椅子都保持平衡,看不見的人從感官的使用、身體的能力到語言的定義,都會漸漸變得與看得見的人不同,藉由這一點一點的改變,找到在沒有視覺的狀態下可以成立的平衡點。 所以,看不見的人身處的不是少了一支腳的「殘缺世界」,而是用三支腳建構出來的「完整世界」

。 【用「差異」取代「欠缺」,不說「厲害」而是「有趣」】 我們常在無意間將「看不見的人」視為同一種人,卻沒有想過他們的生活方式和使用感官的方法其實非常多樣化。刻板地認為「看不見的人」都擁有靈敏的聽覺和觸覺,並因此讚嘆「好厲害」,往往會掩蓋他們具有的多樣性,即使原意是想表達欽佩,卻很可能因而造成對方的壓力。 我從不說「好厲害」,而是說「好有趣!」。就像同樣是「把書找出來」,他們就用了一個和我完全不同的方式去達到目的,讓人得到「哇,原來還可以這麼做啊!」的啟發。當我站在「有趣」的立場,感覺就能對彼此的差異展開平等的對話。 【看不見的人是「順勢而為」的駕馭高手】 就算看不

見料理包是什麼口味,難波先生也沒有直接認定這是負面狀況。選到自己想吃的就是「中獎」,不是就等於「沒中」,他將看不見減少的自由度,正面地解釋成拓展可能性的機會,每次都當成「抽籤」或「試手氣」一樣去享受。缺乏「資訊」的狀況,被由此而產生的「意義」翻轉了。 相對於照章行事的使用者,看不見的人反而不會受限於決定好的道路,「這裡也有路可以走喔!」讓人有種被他們拋在後面的感覺。或許也因為如此,他們才這麼擅長與各種狀況對話,不會強硬地要求情勢必須如己所願,而是聰明地「駕馭」不屬於自己的其他外物。 名人推薦 (按姓氏筆劃順序排列) 甘仲維(墨鏡哥) 台灣視覺希望協會理事長 石芳瑜 作家

、《閱讀的島》總編輯 宋怡慧 丹鳳高中圖書館主任、作家 邱大昕 高雄醫學大學醫社系教授 張東君 科普作家 趙欣怡 台灣非視覺美學教育協會創辦人 鄭國威 泛科知識公司知識長 各界好評 ◎身為一個看得見的人,透過本書了解看不見的人如何與世界相處,反而令我『大開眼界』!這真的不是一本要你同情失明者的書,而是讓你知道世界原來可以換個方式感受的書,不容錯過! ——鄭國威 泛科知識公司知識長 ◎很多人對盲人的世界感到好奇,但又同時充滿誤解。書中釐清了許多觀念,有助於我們認識盲人,也提供了全新的方式,讓我們重拾因為過度仰賴視覺,以致於忽略的其他感官經驗。 ——

邱大昕 高雄醫學大學醫社系教授 ◎作者帶領我們走近「看不見的人」,進而同理他們,不僅認識人我的差異,也看見世界廣袤的全貌。只要不自我設限、屏除偏見,「看不見」反而能開展天賦與思路,打造多元想像的N次元空間。 ——宋怡慧 丹鳳高中圖書館主任、作家 ◎看不見的人對空間的理解源自定向行動的地圖概念;距離認知來自身體的移動及觸摸經驗;色彩的感受啟發於大自然元素和情感的連結;人與人的交流建基在聲音的辨識與記憶。《不用眼睛,才會看見的世界》是創造天馬行空想像世界的最佳註解。——趙欣怡 台灣非視覺美學教育協會創辦人 ◎健全者不使用視覺,並不代表就能理解看不見的人——作者提出了這個難以察覺

的盲點。就是因為看不見,所以會有其他的理解方式,這是一本讓人直觀地理解這些多樣性的好書,對於「障礙者」的看法及世界觀,會有完全被顛覆的感覺。——《朝日新聞》 ◎把障礙視為「能力不足」或「欠缺」,就會在人與人之間築起一道難以碰觸的牆;但如果對彼此的不同抱持好奇心,就能發現更多樣化的世界。這本書給予了許多提示,讓人能活用這些「差異」,建構出自在、相容的關係與社會,清爽暢快的讀後感令人十分愉悅。——《馬上就想讀!青少年好書指南一五○冊!第2集》 ◎作者的文章不像論文報告般艱澀,而是非常好讀易解。她會注意到對方不經意的發言,並且進行敏銳的分析。看不見的人因為缺乏資訊,反而會透過獨特的理解,

在腦中創造出一個看得見的人不可能擁有的世界。——《產經新聞》 讀者佳評 ◎隨著這本書,我彷彿進入了未曾想像的世界,但這又是我每天「看見」的世界。我一直以為視障者的世界是一片黑暗,生活中充滿不安及危險,如今我才發現自己的看法有多麼膚淺和自以為是。 ◎作者筆下的「看不見的人」的世界,新奇而有趣,不見同情或抱屈,她只是把那裡當成另一個「不同的世界」,努力帶著讀者去經歷、沉浸並樂在其中。這是我近年來讀過最有價值的好書。 ◎我的全盲好友說,作者把她不知道怎麼表達的想法全都說出來了,能有人這樣中立地分析看不見的人「真實的樣子」,她已經覺得十分感動。畢竟,如果兩邊都不盡力去了解對方,就很

難打造一個讓所有人都活得自在的世界。 ◎我是居家護理師,客戶中有不少高齡者及身障者,作者說得沒錯,高齡化社會就是障礙者的社會,人老了都會有各種障礙,因此,建立無障礙的自由社會,不是針對特殊族群的特殊對待,而是與所有人都息息相關。 作者簡介 伊藤亞紗(Asa Ito) 東京工業大學博雅研究教育學院副教授,專攻美學及現代藝術。原本想成為生物學家,卻在大三時轉讀文科。2010年東京大學研究所博士課程學分修畢,同年取得文學博士學位,歷經日本學術振興會特別研究員等工作,自2013年起擔任現職。 著有《保羅.瓦勒里的藝術哲學與身體解剖》《看不見的運動員之身體論》《口吃的

身體》等書,人氣繪本作家吉竹伸介並以《不用眼睛,才會看見的世界》為素材延伸創作繪本《看得到?還是看不到?》,由伊藤亞紗擔任內容監修。 網站:asaito.com 推特:twitter.com/gubibibi 前言 你們那邊看不見的世界,是什麼樣子呢? 伊藤亞紗 本書登場的主角們 〈序章〉如何看見「看不見的世界」 啟動想像力,變身成與自己不同的生命 當美學與生物學產生交錯 脫離對自己而言的「理所當然」 「看不見」和「閉上眼」是完全不同的兩件事 客觀中立的「資訊」VS.因人而異的「意義」 每個生命體都活在主觀的「環境界」 在看得見與看不見之間,建

立更有意義的連結 越來越保護,也就越來越疏遠 「我是我,別人是別人」的距離感 〈第1章〉空 間——看得見的人在二次元,看不見的人在三次元? 「大岡山果然是一座『山』呢」 腦中還有餘裕嗎? 是我在利用資訊?還是資訊在利用我? 資訊變少了,也是另一種解放 不再受到操控的平靜 沒有視野,反而看得更廣更遠 看不見的人不是穿得很隨便,就是很不隨便 視覺能力也會影響思考方式 你腦中的富士山,是圓錐體還是三角形? 看不見的人有色彩感嗎? 只要看得見,就會受限於「視點」 「太陽之塔」有幾個臉孔? 看不見的人沒有「死角」 正面是背面,背面是正面 「內」與「外」是等值的 〈第2章〉感 官——用手閱讀,

用耳掃視 看不見的人都有「特異的聽覺與觸覺」? 誤解1:看不見的人都會讀點字 誤解2:點字是用「摸」出來的 誤解3:觸覺會帶來快感 感官也有等級之分? 所謂的教育,是將觸覺世界轉向視覺世界 點字不是用「摸」的,而是用「讀」的 「看」是眼睛的專利嗎? 不用眼睛,也能體驗「看」的感覺 用耳朵「掃視」,快速掌握狀況 手和臀,都能感受「透明」 用耳朵「看」,用眼睛「聽」,用鼻子「吃」,用嘴巴「聞」 身體的復健,就像是一場演化 〈第3章〉運 動——看不見的人是如何運用身體 腳是運動器官,也是感覺器官 看不見之後,反而更少跌倒了 「抱石運動跟按摩好像!」 看不見的人才能做到的「準備」 盲人衝浪——沒有

視覺要如何乘浪? 協力車競賽——將重心合而為一 看不見的人是「乘勢而為」的駕馭高手 擅於依賴,才是真正的自立 合氣道——帶動氣流,四兩撥千斤 同步的能力,是身體原有的本質 盲人足球——靠著踢球聲來「觀看」表現 看不見的人射門,真的很難擋住 「啊,原來這就是梅西的技巧!」 要克服恐懼,唯一的辦法是「習慣」 越過「腦中的那根橫竿」 〈第4章〉語 言——透過別人的眼睛看 看不見的人如何鑑賞藝術? 能使用的武器只有語言 「我們盲人也有欣賞羅丹的權利」 「全盲者也可以欣賞畫作吧?」 從個人到全國,逐漸向外拓展 社群共賞的趣味,就在於共享「意義」 屬於視覺、藉由視覺,又為了視覺而生的畫作 看得見或看不

見,都能體會到的臨場感 藝術鑑賞的目的,不是為了取得資訊 「結果論」激發出了另類創意 我們都不習慣「一邊推理一邊看」 「聽到是陶杯的瞬間,就變成陶杯」 鑑賞,就是自己重新改造作品 透過語言,將別人的視角納為己有 原本的障礙,變成了如今的觸媒 看得見沒有比較優秀,看不見也不是特別厲害 〈第5章〉幽 默——讓自己生存下去的武器 應對「不自由」的生存之道 今天吃的義大利麵,會是肉醬還是白醬呢 迴轉壽司就像俄羅斯輪盤 我們的表達方式很有限,所以…‥ 「這裡也有路可以走喔!」 幽默的秘密,在於視點的移動 過度的善意,也會造成困擾 自嘲是為了解除「善意的屏障」 改變固有觀念的癥結點 「障礙」到底是

什麼? 謝辭 前言 你們那邊看不見的世界,是什麼樣子呢? 伊藤亞紗 人類有八到九成的資訊都是由視覺得來。無論是將醬油倒入小碟子、確認鐘錶上的數字、筆直往前走或是追隨飄動的雲朵,都需要用到我們的雙眼。 但反過來看,也可以說我們太過依賴自己的雙眼,甚至以為眼睛看到的世界就是全部。事實上,應該還有耳朵聽到的世界,以及雙手觸摸到的世界等等。即使物理上是相同的物質或者空間,「透過眼睛看到」與「用眼睛以外的方式接觸到」,也會呈現截然不同的樣貌。只是我們大多數的人都太過依賴雙眼,以致於錯過了「世界的另一個樣貌」。 看不見的人,也就是視覺障礙者,是感知「世界另一個樣貌

」的專家。譬如,他們可以從腳底的觸感得知榻榻米的織紋走向,由此察覺房間牆壁的位置;從回音的強弱反射,判斷窗簾是否拉開了;從外面傳來的車流人聲,推測出現今大約的時間。每個看不見的人能感知到的線索或資訊也許各有不同,但對他們來說,運用這些能力是非常自然且平常的。 本書的構成,是根據我這個明眼人(相對於失明者)訪談六名視障者及其關係者,和他們一起參與工作坊等活動,加上日常隨意的閒聊,所描繪出來的「世界的另一個樣貌」。對於這些只知道「看不見的世界」的人來說,眼睛看到的世界才是「其他的樣貌」。所以我們常會說:「你們那邊看得見的世界是怎麼樣?」「這個嘛,我們這邊是……」用這樣的方式來描述彼此的世界。

在了解世界的另一個樣貌的同時,也能得知身體擁有的另一個樣貌。例如,許多平時由眼睛進行的工作,都可以用眼睛以外的器官及部位去完成,像是手可以「閱讀」、耳朵能夠「掃視」……一旦明白看不見的人是如何運用自己的身體,就會強烈地感受到,我們平常只發揮了身體一小部分的可能性。 在與世界建立連結的過程中,我們的身體是怎麼運作的?本書想要建構一項廣義的身體論,而且可能是前所未見的理論。畢竟一般的身體論都是以健全者的標準身體來開展探討,本書卻是要透過「看不見」的特殊身體進行新的思考。 不過,即使將焦點放在「看不見」的身體上,也不代表由此獲取的資訊就必然有專屬、特定的意義。所謂的障礙者,只是「

不使用健全者所用之物,而是使用健全者不用之物」的人而已。不過,藉由了解障礙者的身體,或許能超越以往的身體論,得到更為廣闊、更能發揮身體潛在可能性的觀點也說不定。 因此,這並不是一本討論視障者福祉問題的書,而只是純粹探究身體論,再從中認真察覺看得見的人與看不見的人之間,到底有什麼樣的差別。 話雖如此,「障礙」這個面向也不能完全就此忽視。如果不是從提供幫助或救援的角度出發,而是用好奇、感興趣的眼光去探究、理解,或許會使「障礙」這件事誕生出全新的社會價值。 此外,書中雖然全用「看不見的人」來概括表示,其實「看不見」這件事的背後,有著各種各樣的故事。 例如,有沒有曾經看見的記憶

?是完全失明、還是隱約能看見一點?是視野狹窄、還是難以分辨顏色?……此外,同樣「看不見」,是比較常用聽覺、還是觸覺來輔助?抑或還有其他的方法?……每個看不見的人,「看」的方法都不一樣。 要小心的是,過度依附於個別案例、或是過度普遍化,都有可能錯失重要的論點。因此,要如何取得「個別」與「普遍」的折衷點,確實很不容易。本書會盡可能引用採訪中取得的具體說法,再以此為依據,彙整成一般性的理論。 接著,我們就來窺看一下「看不見的人」的世界吧! 【「大岡山果然是一座『山』呢」】 看不見的人「看到」的空間,與看得見的人用眼睛掌握的空間,兩者到底有什麼不同?這在我與他們相處過程中的某一刻,

才突然變得明晰起來。 舉例來說,我曾經跟全盲者木下先生一起走在路上。那一天,我們準備在我所任教的東京工業大學大岡山學區的研究室進行訪談。 我和木下先生約在大岡山站的剪票口外碰頭,再穿過十字路口走進學校大門,然後朝著研究室所在的西9號館前進。途中,當我們經過一處約十五公尺長的和緩下坡道時,木下先生突然開口了。 「大岡山果然是一座山呢,我們現在正沿著山的傾斜面往下走,對吧?」 這句話讓我大感驚訝,因為木下先生將下坡道說成了「山的傾斜面」。雖然我每天都在這條路上往來走著,但對我來說,它就只是一處普通的「坡道」而已。 這處坡道對我來說,只是連結大岡山站這個「出發點」和西9號館這個「目的地」當中的一段路

程,一彎過去就會立刻被拋在腦後,無論在空間上或意義上,都只是從其他空間及道路中分化出來的「某個部分」。但木下先生所描述的形象,卻是從更為俯瞰的角度掌握到的整體空間。 確實,就如木下先生所說,大岡山南半部的地形就像一個倒蓋的碗,車站剪票口在「山頂」,西9號館則位在「山腳」處。我們正是從山頂朝著山腳,沿著山的傾斜面往下走。 但是,看得見的人基本上很難建構出這種俯瞰式的三次元地形圖像。當我們走在其中,會看到坡道的兩側林立著社團的招募看板,因為是在校園裡,也可能會不時遇見熟悉的面孔,再加上前方是吵雜的學校餐廳入口,這些眼睛捕捉到的各種資訊,會奪去看得見的人的注意力。還有些人全神貫注地盯著手機畫面,將周

遭的一切完全隔離在外。所有往來其中的行人,都沒有餘裕去想像自己正走在何種地形裡的哪個部分。 當時我才意識到,原來,我們只是「行人」而已。我們只是讓被設定為「必經場所」且具備方向性的「道路」,像輸送帶一樣把我們運到目的地。相對於此,如同滑雪選手般在廣大平面上畫出立體地形的木下先生,他所感受到的世界要更加開放且寬廣。

建築類文化資產火災煙熱危及無障礙人士避難模擬研究

為了解決無障礙坡道標準圖 的問題,作者吳浩瑜 這樣論述:

本研究以歷史建築舊嘉義市公所為例,此文化資產目前正走向開放再利用的階段,未來主要規劃為展覽空間及商場等用途,且各地方政府也逐漸重視文化資產產開放再利用的理念。本研究核心為開放再利用之後,面臨到消防避難疏散的問題,利用Pathfinder避難模擬軟體,探討傳統避難及分流避難方式的差異性,並假設出原始疏散、電梯疏散及室外逃生坡道疏散三種避難情境。透過上述三種情境,比較無障礙人士及一般群眾在避難疏散時的狀況,由模擬結果可得出,原始疏散情境的整體避難時間為440秒,無障礙人士避難時間為285秒。無障礙電梯疏散情境的整體避難時間為332秒,無障礙人士避難時間為328秒。而室外斜坡通道疏散情境的整體避難

則為320秒,而無障礙人士的避難時間為186秒,由數據分析可見,使用室外斜坡通道的避難方式為三者中最為理想,讓無障礙人士有更大的避難空間,進而達到降低整體避難疏散時間、提高疏散效率及避難人員之存活率。

無障礙坡道標準圖的網路口碑排行榜

-

#1.桃園縣「建築物無障礙設施」協審檢討表

設置標準. 設計人審查人. 1. 獨棟或連棟建築物之特別規定:建築基地內該棟自地面層 ... 引導標誌:坡道儘量設置於建築物主要入口處,若未設置於主要入口處者,應於入口. 於 free.tycg.gov.tw -

#2.建筑施工图设计教程全套【总图规划设计设计概论 ... - BiliBili

欢迎加入BIM微信群一块交流学习!直播课,安装包,BIM施工交底方案、BIM应用案例、BIM 标准图 集、BIM考试真题汇总等总计100套资料。 於 www.bilibili.com -

#3.第一階段工作成果報告 - 營繕組

一)增列訂定建築物無障礙設施設計規範,由中央主管建築機關定之。(修正條文第一百六十七條). (二)有關標誌、坡道、室內出入口、剪(收) 票口、樓梯、昇降機、廁所 ... 於 main-oga.ncku.edu.tw -

#4.學校無障礙設施相關法令及改善作法

進出並使用,無障礙設施包括室外引導通路、坡道及. 扶手、避難層出入口、室內出入口、室內通路走廊、. 樓梯、昇降設施、廁所盥洗室、浴室、輪椅觀眾席、. 停車位。 於 www.slvs.ntct.edu.tw -

#5.中市補助住宅改善無障礙設施即日起受理申請 - Yahoo奇摩

補助改善項目包括集合住宅共用部份的室外通路、避難層坡道、扶手、出入口、室內通路走廊、及昇降設備的新建或修繕等。 此外,每案補助比例以總工程經費45 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#6.第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉實錄

投票所選擇具備無障礙設施場地投票所以設置於一樓為原則,如設於地下室或二樓以上,應有電梯、昇降設備或坡道通達。投票所通路或入口處,如有高低差距過大情形, ... 於 books.google.com.tw -

#7.無障礙斜坡板長度選擇對照表

一般說高度乘5倍只是一個參考...純粹因為好算, 實際所需無障礙斜坡板長度請參考最下方圖表,地形高度乘4倍的話斜坡板坡度達14.47...女性根本推不上去, ... 於 ramp.tw -

#8.內政部主管活動場所無障礙設施設備設計標準§3-全國法規資料庫

四、設有階梯者,其梯級、扶手、欄杆及警示設施,準用建築物無障礙設施設計規範樓梯規定。 五、設有坡道者,其傾斜方向應與行進方向一致,坡度不得大於二十分之一。 於 law.moj.gov.tw -

#9.台北市房屋。買屋、購屋、買房子、找房屋、實價登錄 - 永慶房屋

翡翠城標準30坪型方正三房2.距離公車總站、全聯、商店僅4分鐘3.低總價首購最佳選擇4.房間浴廁皆有開窗5.保留原始前後陽台無外推 [社區特色] 翡翠城位在內湖珍貴的腹地 ... 於 buy.yungching.com.tw -

#10.臺中市政府既有公共建築物無障礙設施設備檢查紀錄表

檢查項目:下表請依既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則第2條表列設置項目勾選 ... 既有建築物坡道兩端高差≦120cm,且坡道坡度≦1/12者,. 於 www.ud.taichung.gov.tw -

#11.打造最強「豬」隊友不斷進化的台灣豬肉產業 - 中華民國外交部

非洲豬瘟的傳染力高,對豬隻的致死率高達百分之百,且尚無藥物或疫苗可以防治,令 ... 農圃與附近的農戶取用;沼液則處理到放流水標準,可作為農業灌溉或是園區用水。 於 nspp.mofa.gov.tw -

#12.建築物無障礙設施設計規範

206.3.2 中間平台:坡道每高差75公分,應設置長度150公分以上且. 坡度不得大於1/50之平台(如圖206.3.1)。 206.3.3 轉彎平台:坡道轉彎角度大於45度處,應設置直徑150公分. 於 www.rootlaw.com.tw -

#13.內政部營建署函

「坡道淨寬不得小於90公分(如圖206.2.2);. 如坡道為取代樓梯者(即未另設樓梯),則淨寬度不得小. 於150公分。 」分別為建築物無障礙設施設計規範(以下簡. 於 tncaaweb.site44.com -

#14.附錄ㄧ無障礙設施設計規範草案

305.4.1 坡道邊緣防護:坡道高差大於3 公. 分者,未鄰牆壁之一側或兩側須設置. 高度5 公分以上之防護緣(圖. 305.4.1.1),該防護緣在坡道側不得. 突出於扶手之垂直投影線 ... 於 www2.tsad.tyc.edu.tw -

#15.教育部技術型高級中等學校土木與建築群科中心學校

圖(二)及圖(三)樓梯轉折設計所示。但扶手符. 合平順轉折,且平台寬、深度符合規定者,不. 在此限。 (2)無障礙設施-室外坡道無障礙設計:依規定坡道之坡度不得 ... 於 vtedu.mt.ntnu.edu.tw -

#16.我國建築物無障礙環境法令之沿革與展望

建築技術規則對無障礙設施之技術規定過於簡略,如坡道僅規定其坡度對於寬 ... 範,惟因設計規定不盡相同,致查核標準不一,造成執行困擾與爭議,影響無. 障礙環境之推動成效 ... 於 www.cares.org.tw -

#17.ALL NEW SIENNA - TOYOTA TAIWAN

警示功能:系統於時速15km/h以下,透過雷達偵測前、後方靜止障礙物,即時於多功能 ... 當車輛行駛於上坡道起步時,系統將驅動煞車輔助駕駛進行操控,減低車輛於上坡 ... 於 www.toyota.com.tw -

#18.臺北市無障礙設計諮詢小組審查報告書修正版

經過不易開啟之防火門,即可順利到達無障礙昇降機及樓梯處。 P.10、P.37. 2. 圖號A9-13.C剖面:扶手無法供順暢行走中握持,會擋到手指,請修正。 已修正坡道扶手細部 ... 於 newweb.mlsh.tp.edu.tw -

#19.新竹縣110年度公共建築物- 無障礙諮詢審查委員講習

內政部營建署無障礙生活環境業務督導委員. 曾任:台北市、台灣省建築師公會歷屆 ... 活動場所無障礙設施設備設計標準 ... 之「坡道」、「昇降機」或「升降. 平台」。 於 ws.hsinchu.gov.tw -

#20.市區道路工程規劃及設計規範之研究

人行道所經進出口斜坡,必要時得配置無障礙設施。其坡度不得超過表14.1 之規定。 圖14.11 為人行道進出口配置平面與斷面圖。 表14.1 無障礙 ... 於 www.cyut.edu.tw -

#21.大林火車站- 2023

無障礙坡道 位置:第一月台北上入口處左邊、第二月台南下站內天橋旁。 ... ( 馬修單車可提供租借) 只需要拆卸前輪,就可以輕鬆打包,並且符合台鐵標準。 於 keepontherightsideof.space -

#22.有關臺北市所轄既有公共建築物無障礙坡道防滑標準

2、206.2.4:「坡道地面:坡道地面應平整、防滑且易於通行。」。 (二)坡度: 1、203.2.2:「室外通路坡度:地面坡度不得大於1/15;但適用本規範 ... 於 www.arch.org.tw -

#23.104.07.22內政部營建署修正「市區道路及附屬工程設計規範 ...

(修正內容包含圖示,請連結網址查閱). 修正後「市區道路及 ... 無障礙通路縱坡度超過5%者,應視為無障礙坡道,但不包括路緣斜坡。無障礙坡道之配置 ... 於 league0630.pixnet.net -

#24.TOYOTA GRANVIA - TOYOTA 商旅車

透過毫米波雷達與智能攝影機協同偵測前方車輛及障礙物,能依據前方路況,即時發出 ... 當車輛行駛於上坡道起步時,系統將驅動煞車輔助駕駛進行操控,減低車輛於上坡 ... 於 www.toyota-granvia.com.tw -

#25.2023 逢甲hotel z - arabaciabla.net

飯店的入口是無障礙的坡道,所以拉行李、推嬰兒車甚至行動不良者都套餐式早餐四選一. ... 客房面積約為26平方米-一張標準雙人床(150*188)與一張單人 ... 於 arabaciabla.net -

#26.無障礙設計 - 淘寶

【正版】無障礙設計規範GB 50763-2012 無障礙設計標準專業2020年9月第二十次印刷中國建築工業出版社速發. 熱賣促銷. ¥. 11.2. ¥17. 已售27件. 收藏. 78評價. 無障礙 ... 於 world.taobao.com -

#27.市區道路人行道設計手冊

三、斜坡道設計位置宜考慮配合附近道之出入口、公共場所(醫院、學校…等)、. 行人越道、無障礙停車格位及其他共同考量設計,詳圖4.4-1。 圖4.4-1 橫越 ... 於 necis.nhu.edu.tw -

#28.1 鋼構柱2 3 4 5 6

無障礙坡道 -乙平面圖. 4. A1:1/20 A3:1/40. C-C'剖面圖. 5. 北斗鎮衛生所暨長照社福大樓新建工程. 修正REVISION. 日期DATE. 說明DESCRIPTION. 核准APPROVED BY. 於 www.sunholdland.com.tw -

#29.新北市人行無障礙環境建置手法

穿越道10%. 平面圖. 斜視圖. 圖1 「市區道路及附屬工程設計標準」之橫越人行道規定. (三)、符合現今規範之無障礙坡道並不一定是完善無障礙環境. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#30.建築物無障礙設施設計規範

206.3.2 中間平台:坡道每高差75 公分,應設置長度至少150 公分之平台(圖. 206.3.1),平台之坡度不得大於1/50。 圖206.3.1. 平台. 平台. 每高差75 公分設一平台 ... 於 www.freeway.gov.tw -

#31.內政部營建署路緣斜坡暨導盲設施參考示意圖 - 身心障礙聯盟

議題專區:: 無障礙及社會參與 · 1.路緣斜坡應配合無障礙通路之動線與行人穿越道位置對齊,並平緩順接。 · 2.路緣斜坡之淨寬:主坡之寬度宜大於1.2公尺。 · 3. 於 www.enable.org.tw -

#32.法規內容-苗栗縣人行道設置斜坡道申請辦法

第6 條有下列情形之一者,得申請設置無障礙斜坡道: 一、設置地點有行動不便使用輪椅人士居住。 二、車站、郵局、銀行、村(里)活動中心、政府 ... 於 law.miaoli.gov.tw -

#33.建築物無障礙設施設計規範條文與解說 - 宜蘭縣政府

三. 既有公共建築物改善. 四. 設計規範通則. 五. 無障礙通路. 六. 坡道. 七. 扶手 ... 並依照左列標準訂定之: ... 比改善原則標準更低,以提供支援服務協助行動不便. 於 ws.e-land.gov.tw -

#34.大學「營養」學分:遇見16堂不一樣的大學通識課

評分標準以書面報告內容之正確性與完整性(70%),口頭報告投影片的清晰、易 ... 如果我們無法改變什麼,至少可以將心比心,從不佔用無障礙車位,不阻擋無障礙坡道做起。 於 books.google.com.tw -

#35.建築物無障礙設施設計規範條文與解說

1.2 建築物無障礙設施定義. ▫ 係指定著於建築物之建築構件,可使建築物或空間為. 行動不便者可自行到達、進出並使用,無障礙設施包. 括室外引導通路、坡道及扶手、 ... 於 www.fsci.org.tw -

#36.申請設置斜坡道標準圖 - 臺北市政府工務局新建工程處

申請設置斜坡道標準圖 · 點閱數:5337 · 資料更新:111-04-06 10:05 · 資料檢視:111-04-06 10:05 · 資料維護:臺北市政府工務局新建工程處共同管道科. 於 nco.gov.taipei -

#37.公共建築物無障礙設施實務說明

檢討標準-應符合申請當時建築物. 無障礙設施設計 ... 無障礙坡道,致使出入口兩側平台坡度超過1/50時,得以 ... 公共建築物建造執照無障礙設施工程圖. 於 www.naa.org.tw -

#38.勞動部職業安全衛生署

機關宣導圖像化資訊. GHS標示及危害通識提供危害性化學品. GHS標示及安全資料表之參考例 ... LINE · 我的e政府 · 通過AA優先等級無障礙網頁檢測. 回頁首. 於 www.osha.gov.tw -

#39.建築物無障礙設施設計規範

206.4.1 坡道邊緣防護:高低差大於20 公分者,未鄰牆壁之一側或兩側應設置. 不得小於高度5 公分之防護緣,該防護緣在坡道側不得突出於扶手之垂. 直投影線外﹙圖206.4.1.1﹚ ... 於 build.kcg.gov.tw -

#40.建築物無障礙設施設計規範及實例解說 - 新竹市政府都市發展處

無障礙 設施之定義(規範104.2):. 係指定著於建築物之建築構件,使建築物、. 空間為行動不便者可獨立到達、進出及使. 用。 包括室外通路、避難層坡道及扶手、避難. 於 urban.hccg.gov.tw -

#41.無障礙設施-坡道扶手 - Facebook

該按照法規走的不可馬虎..... 各章節目錄及更多內容如下https://goo.gl/forms/KWS3rL9aMOjPF4Lo2 youtube頻道.... 於 www.facebook.com -

#42.建築物無障礙設施設計規範

206.4.1 坡道邊緣防護:高低差大於20 公分者,未鄰牆壁之一側或兩側應. 設置不得小於高度5 公分之防護緣(圖206.4.1.1),該防護緣在坡道. 側不得突出於 ... 於 ocean.ntsu.edu.tw -

#43.無障礙設施及設備改善計畫書 - 花蓮縣政府

配置圖. (比例1/500 以上). 方位、室外通路(含高程、引導設施、引導標誌位置、淨. 寬、排水方向)、室外停車空間(含無障礙停車位)、避. 難層出入口(含坡道、引導標誌基地及 ... 於 ws.hl.gov.tw -

#44.標準圖查詢. 無障礙設計規範

坡道 及. 請檢附建築物使用執照、配置圖、 無障礙設施平面圖及1/50 無障礙設施 ... 申請設置斜坡道標準圖· 點閱數:5205 · 資料更新:111-04-06 10:05 ... 於 lxk.cafedolcevita.es -

#45.无障碍坡道设计素材下载 - 定鼎网

残疾人坡道设计cad施工图,图纸为现代风格,图纸包含了详细的材料及尺寸标注,图纸细节处理得当详细完整,图纸可直接下载用于相关素材设计使用,欢迎下载。 於 www.ddove.com -

#46.Uber 輪椅- 2023

大部分「關懷優步」的車輛暫不提供坡道或升降梯服務,電動輪椅暫不適用。. 優步受到殘疾人倡導者的批評,因為他們做得不夠,無法提供輪椅無障礙車輛。 於 cobots.space -

#47.台北信義威秀影城

... 各2席○無障礙電梯:一樓服務台旁○無障礙坡道:二樓第12廳前○無障礙停車位:地下停車場二樓○無障礙廁所. 本據點共15座影廳2,693席座位、40席無障礙座位,內含: 於 www.vscinemas.com.tw -

#48.Uber 輪椅2023

大部分「關懷優步」的車輛暫不提供坡道或升降梯服務,電動輪椅暫不適用。. 優步受到殘疾人倡導者的批評,因為他們做得不夠,無法提供輪椅無障礙車輛。 於 lanhaber.online -

#49.建築物無障礙設施常見缺失彙編

了解各項無障礙設施設備之設置標準及常見缺失,特彙整相關案例資料供 ... 常見缺失說明-無障礙通路. 7.坡道邊緣防護緣在坡道側不得突出於扶手之垂直投影線外。 於 www.ctsp.gov.tw -

#50.圖203.2.4 - 社團法人嘉義市建築師公會

第二章無障礙通路圖例適用者" ... 坡道. 最小50. GL. Scale=1:50單位(cm). □圖206.3.3.1. 坡道90度轉彎. 坡道(轉彎平台) ... 圖205.2.4.3無門扇之開口所需之操作空間. 於 www.ccaa.org.tw -

#51.建築物無障礙設施設備設置標準圖說之研究 - 內政部

另圖2-3為依日本建築基準法施行令第26條所提出解釋無障礙坡道設計需. 注意事項的輔助圖說,該圖說除了展示施作於牆面與地面兩種不同扶手的設置. 方式,以及坡道斜度與寬度 ... 於 ws.moi.gov.tw -

#52.無障礙坡道標準圖的評價費用和推薦,EDU.TW

無障礙坡道 淨寬以2.5 公尺以上為宜,供兩輛輪椅併行者最小淨寬為1.5 公尺,如因局部... 申請設置斜坡道標準圖103-11-10 5 臺北市建照工程完工勘驗照片範例103-11-10 6 .. 於 learning.mediatagtw.com -

#53.1091221-營建署函復本會請示有關無障礙法令之執行疑義. 無 ...

四、有關無障礙樓梯得否以坡道代替1節,本署108年10月14日. 本設施設備標準,依該標準第18條規定:「樓梯應符合下. 圖14. 10 C 型斜坡道平面示意圖. 於 elisayavchitz.fr -

#54.【倫敦馬】讓你一個齋月!Hassan 初馬奪冠!Kiptum 2:01:25 ...

並且同時達標巴黎奧運標準,看來2024 奧運 Hassan 可能會相當忙碌不僅要出戰萬 ... 也讓人愈發期待是否真的有選手能夠在正式比賽上打破2 小時障礙! 於 running.biji.co -

#55.關懷無障礙設施系列報導(六)坡道、樓梯或階梯等扶手設置點字 ...

(二) 瞭解視障者定位行動於上、下坡道、樓梯或階梯之行為學及相關無障礙法規認知。 ... 以作為後續探討國內坡道、樓梯或階梯等扶手設置點字板設計、施工之標準查核作業 ... 於 www.arch.net.tw -

#56.台灣道路無障礙設計相關的法規與規範|方格子vocus

市區道路及附屬工程設計標準 · 一、人行道寬度依行人交通量決定,其供人行之淨寬不得小於一點五公尺。 · 二、人行道允許腳踏自行車通行者,其設計不得有礙 ... 於 vocus.cc -

#57.加入會員-閱讀會員條款 - YouBike微笑單車

會員於欲終止租借而無車位可供歸還時,YouBike 1.0系統提供滿站增時功能、YouBike 2.0 ... 1.0車款新臺幣9,000元、YouBike 2.0車款新臺幣15,000元之標準賠付本公司。 於 www.youbike.com.tw -

#58.法規內容-連江縣市區道路無障礙設施設置要點

三、路緣斜坡係指將人行道或交通島平順銜接至車道之平緩斜坡,設置參考例如下圖。另路緣斜坡之設置須符合下列規定: (一)路緣斜坡應配合無障礙通路之動線與行人穿越道 ... 於 law.matsu.gov.tw -

#59.藤枝國家森林遊樂區 - 台灣山林悠遊網- 林務局

步道詳細路線圖. 旅遊指南. 探訪景點. 設施服務. 自然生態. 歷史人文. 深度導覽. 影音故事. 無 ... 無障礙旅遊. 遊程推薦. 探訪景點. 顯示地圖. #園區步道. 秋海棠步道. 於 recreation.forest.gov.tw -

#60.路口斜坡道 - 都市人本交通道路規劃設計手冊(第二版)

人行環境通用設計以「市區道路及附屬工程設計規範」第十四章為上位指導標準與規範,有關無障礙通路規定、路緣斜坡、無障礙坡道及導盲設施皆須符合規範要求。 於 myway.cpami.gov.tw -

#61.无障碍坡道标准图集- 搜狗图片搜索

03j926图集下载03j926无障碍坡道及扶手的图集pdf 极光下载站 · 园林小品挡土墙无障碍坡道详图免费下载道路地面铺装 · 求帮哪位朋友有03j926 1图集1 23 4 22发给我谢谢 ... 於 pic.sogou.com -

#62.[整層住家]租屋補助-上河園優美全配可寵三房車-楊

配置圖. 社區攻略. 有車位. 25,000. 元/月. 在租物件1間. 新上架1間. 屋主直租1間. 優選好屋2間. 54人瀏覽 ... 標準層每棟5~9戶,戶數較多。 查看社區詳情. 周邊配套. 於 rent.591.com.tw -

#63.逢甲hotel z 2023 - gahburdan.net

飯店的入口是無障礙的坡道,所以拉行李、推嬰兒車甚至行動不良者都套餐式早餐四選一. ... 客房面積約為26平方米-一張標準雙人床(150*188)與一張單人 ... 於 gahburdan.net -

#64.第二章無障礙通路

202.2 高低差:高低差在0.5 公分至3 公分. 者,應作1/2 之斜角處理,高低差在. 0.5 公分以下者得不受限制(圖. 202.2);高低差大於3 公分者,應設置. 符合本規範之「坡道 ... 於 land.chcg.gov.tw -

#65.「無障礙」關於無障礙設計——這些點你得知道!(值得收藏)

輪椅坡道的淨寬不小於1.0m,無障礙出入口的輪椅坡道淨寬不應小於1.2m。 輪椅坡度高度超過300mm且坡度大於1:20時,應在兩側設置扶手。 輪椅坡道的最大高度和水平長度應 ... 於 inf.news -

#66.內政部公告「內政部主管活動場所無障礙設施設備設計標準」草案

五、設有坡道者,其傾斜方向應與行進方向一致,坡度不得大於二十分之一。但因地形限制,坡度不得大於十二分之一,並應加設扶手或公示應有輔助人員或輔具 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#67.中文能力測驗- 2023

通過華語文能力測驗等級標準者將取得證書,此證書可作為:. - 「台灣獎學金」申請之參考標準. ... 亞洲作曲家聯盟台中廟宇無障礙坡道嬰兒聽力. 於 secr.space -

#68.建築物無障礙設施設計規範與修正重點解說

第2項公共建築物及活動場所至少於其室外通路、避難層坡道及扶手、…等其他必. 要處設置無障礙 ... 較建築物無障礙設施設計規範標準低,但能維持行動. 不便者自主使用。 於 yilan-archi.org.tw -

#69.工程設計參考圖查詢 - 臺北市政府工務局工程技術資訊服務平台

圖號 圖名 工程設計參考圖下載 00 圖目錄 V3.0 01 施工說明(一) V2.0 02 施工說明(二) V1.0 於 eisop.taipei -

#70.NO. 855 - FreeContent : 社團法人台灣省土木技師公會

說明:人行道為公共空間,應特別注意行動不便者的需求,無障礙環境設施設計,應著重人行道與公共區或非 ... 人行道佔用嚴重行人動線受阻, 良好的無障礙坡道應施工細膩 ... 於 www.twce.org.tw -

#71.既有公共建築物無障礙設施

內政部營建署無障礙生活環境業務督導委員. 台北市無障礙環境推動委員會委員 ... 坡道設於其他入口處:於建築物其他避難層入口處設置坡道,且須 ... 路緣斜坡設計標準UD ... 於 tdfa-kzb.weebly.com