菩提本無樹明鏡亦非臺本來無一物何處惹塵埃的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和整理懶人包

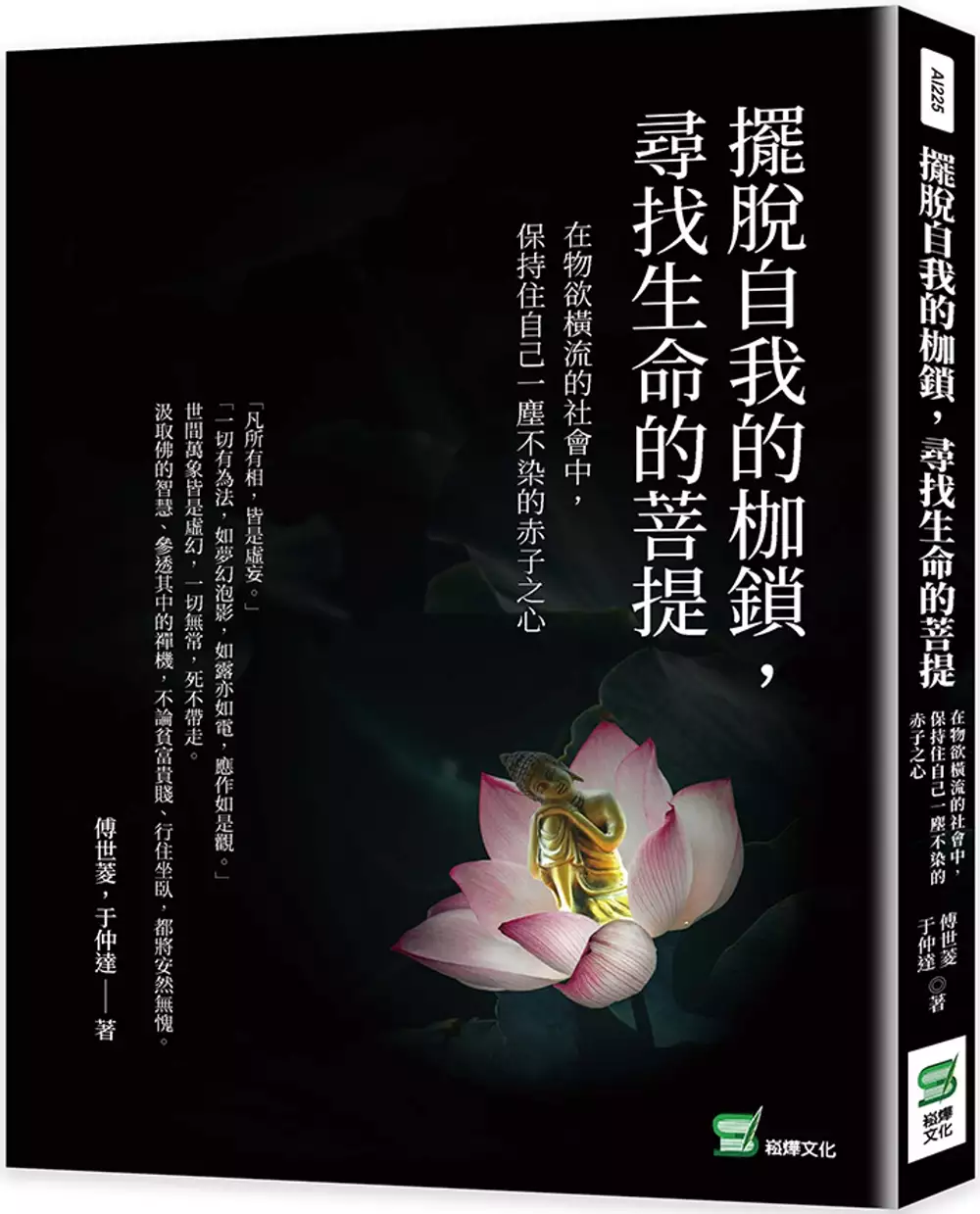

菩提本無樹明鏡亦非臺本來無一物何處惹塵埃的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦傅世菱,于仲達寫的 擺脫自我的枷鎖,尋找生命的菩提:在物欲橫流的社會中,保持住自己一塵不染的赤子之心 和朱棣的 金剛經集註(木刻珍藏版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站《菩提本无树,明镜亦非台.本来无一物,何处惹尘埃.》什么意思也說明:菩提本无树 ,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。》什么意思|出处|翻译|用法例释【名句】菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹.

這兩本書分別來自崧燁文化 和華夏出版有限公司所出版 。

東海大學 哲學系 陳榮波所指導 林福帥的 <<六祖壇經>>的管理哲學 (2005),提出菩提本無樹明鏡亦非臺本來無一物何處惹塵埃關鍵因素是什麼,來自於<<六祖壇經>>的管理哲學。

最後網站明鏡亦非臺- 何處惹塵埃,這是一首詩嗎?叫什麼名字呢?則補充:於是他自己又做了一個畿子,央求別人寫在了神秀的畿子的旁邊,菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃。有這首畿子可以看出慧能是個有大智慧 ...

除了菩提本無樹明鏡亦非臺本來無一物何處惹塵埃,大家也想知道這些:

擺脫自我的枷鎖,尋找生命的菩提:在物欲橫流的社會中,保持住自己一塵不染的赤子之心

為了解決菩提本無樹明鏡亦非臺本來無一物何處惹塵埃 的問題,作者傅世菱,于仲達 這樣論述:

社會上的職場壓力、家庭紛爭、同儕攀比等皆是「自我」所帶來? 被這些巨石推著走的我們該如何自處? 「無我」、「空寂」能拯救我們搖搖欲墜的心嗎? 「凡所有相,皆是虛妄。」 「一切有為法,如夢幻泡影,如露亦如電,應作如是觀。」 世間萬象皆是虛幻,一切無常,死不帶走。 汲取佛的智慧、參透其中的禪機,不論貧富貴賤、行住坐臥,都將安然無愧。 ▎自我消融 南隱是日本明治時代的禪師。 有位大學教授特地來向他問禪,他只以茶相待。 他將茶水注入這位來賓的杯子,直到杯滿,而後又繼續注入。這位教授眼睜睜地望著茶水不停地溢出杯外,他再也忍不住了: 「已經滿出來了,不要再倒了!

」 「你就像這個杯子一樣,」南隱答道,「裡面裝滿了你自己的看法和想法。你不先把你自己的杯子空掉,叫我如何對你說禪?」 ‧人最大的敵人是自己,因自我產生的我執,使煩惱層出不窮。認清世界的假象虛幻,只有認識自我,放下自我,順應天道,才能成就「無我」的空慧。 ▎自由的真與假 風箏在空中飛翔,總要被一根地上的線緊緊拉著, 這使它無法隨心所欲地到處飛行; 而一旦線斷了,它雖然得到選擇方向的自由, 可是卻摔在了地上,失去了飛翔的自由。 ‧自由與自律緊密相關,放縱的自由使我們淪為欲望的奴隸,反被其綑綁;真自由反求內在、自我克制,使我們心靈清澈富足。 ▎空寂清淨,快

樂自來 《論語.雍也》:「賢哉,回也!一簞食,一瓢飲,居陋巷,人不堪其憂,回也不改其樂。」 ‧世人追求代表裝飾的享樂,遺忘了生活的本質,也忘了心本來空寂,才能裝下萬物。讓我們學著捨下波濤洶湧的表象,傾聽內心細微地響動,發自深處且不被外物干預的快樂將隨之而來。 ▎不向靈山塔下求 有大珠慧海禪師去參馬祖。 馬祖問:「來這裡做什麼?」 慧海禪師說:「來求佛法。」 馬祖說:「我這裡一物也無,求什麼佛法,自家寶藏拋棄不顧,跑來這裡做什麼?」 慧海禪師問:「哪個是我的寶藏呢?」 馬祖回答:「現在問我的就是你的寶藏,一切具足,更無欠少,使用自在,為什麼還要到外面去求呢

?」 ‧心即佛,佛即心,靈山自在我們的裡面。不必向外漫無目的地尋求,只要將眼光收回,自己就是自己的主宰,我們生命的道場就在真心一念之間。 本書特色 本書有感於眾人在紛亂的世界中無法安頓己心,以宗教觀點出發,加上哲理小故事,讓佛教禪學走進日常生活中。 全文平易近人,舉例生動且使用各種角度不厭其煩地再三解釋說明,使讀者對生命狀態有更多了悟的同時,還能修整自身心態,在煩惱喧囂的社會中,開闢心靈的淨土。

<<六祖壇經>>的管理哲學

為了解決菩提本無樹明鏡亦非臺本來無一物何處惹塵埃 的問題,作者林福帥 這樣論述:

筆者於生活中常聽見別人說「禪機」、「坐禪」、「頓悟」…有關禪的話語。雖然不見得了解其意,但因師長教導與接觸此方面書藉而有所會意。再因讀到此方面書藉時常出現有關神秀大師之「身是菩提樹,心如明鏡臺,時時勤拂試,勿使惹塵埃。」 與慧能 大師「菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃。」 兩種看法。對照之下慧能大師對禪之看法顯然與神秀大師有所不同。六祖慧能之「本來無一物」震撼當時禪家。也深深震攝我心。禪宗是唐代後最具中國特色之佛教宗派,中國禪宗的真正創建者六祖慧能大師他也是禪宗史上一位具舉足輕重影響力之人物,他以「自性是佛」為主軸提倡「但用此心,直了成佛」的頓悟法門,並為了適應我國當時社會環境

及歷史條件,因而相融中國文化形成一整套有中華禪特色的佛教理論。這套理論經其後世的傳播和發揮,掀起了一場影響極為深遠的革命,使禪宗成為佛教宋以來數百年的最大教派,「禪」成為佛教的代名詞。而隨著東西方文化交流的互動,曾廣泛的影響到東亞洲的藝術、哲學、文學、宗教等各領域,並在近一個世紀傳播至西方。「禪」在全球各地蔓延開來,成為國際學術界關心的焦點之一。禪宗能如此迅速從慧能以下擴展開來,並且能在佛教凋零時(唐武宗時的「會昌法難」)大為發展。除了本身深厚的哲理與佛學之外相信其管理方面也是下了穩固的基礎。否則再好的理論也可能因時空及管理不善而有所遺漏及散失,甚至偏離原本的軌道而形成邪說。《六祖壇經》乃慧能

的思想精華所在,但有人認為《六祖壇經》所說的管理乃內心的管理,是管理自我的,筆者僅認同一部份,另一部份,筆者認為管理好自己之外要使別人管理好自己也是一種管理,因為如果是一個企業,老闆自已管理好自己了,但員工不能管理好自己,那這個企業是危在旦夕。因為員工可能無法完成公司及自己的任務。如果每個員工都如此,公司豈有不危哉?因此老闆也會希望員工管理好自己。所以如何使《六祖壇經》從自我管理應用到企業管理甚至到管理眾人(政治)乃是筆者要探討及研究的所在及價值,希冀能從六祖慧能的智慧中整合出適合當代個人、企業、政治的管理哲學,以提供現今爾虞我詐的工商社會,一帖澄明透澈的管理良方。

金剛經集註(木刻珍藏版)

為了解決菩提本無樹明鏡亦非臺本來無一物何處惹塵埃 的問題,作者朱棣 這樣論述:

《金剛經》,是佛經中流行最廣的一部,也是禪宗藉以弘揚的主要經典。禪宗自梁代南天竺菩提達磨在嵩山少林寺開創,始奉宋求那跋陀羅譯《楞伽經》為印證,傳法慧可、僧璨,至隋唐之交,四祖道信參以般若法門。已稍變其體。繼而五祖弘忍聚徒授課,逕以《金剛經》為主,常勸僧俗持誦。唐咸亨年,惠能(公元六三八~七一三年)因鬻柴棄學。不識一字,由聞誦《金剛經》「應無所住,而生其心」,豁然感悟,遠投弘忍門下,作偈「菩提本無樹,明鏡亦非臺;本來無一物,何處惹塵埃」,直揭心性,見地超羣,得弘忍賞識,傳授法衣,後遂為禪宗「六祖」。惠能更推重《金剛經》,提倡頓悟,不專坐禪,順應了當時特定條件的社會需要。禪宗因之弘大熾盛,

對以後的社會思想――特別是宋明理學的形成和發展產生了巨大的影響。故凡考察中國社會――尤其唐宋以降思想文化的源流遞嬗,不能不追溯到佛教禪宗和《金剛經》。

想知道菩提本無樹明鏡亦非臺本來無一物何處惹塵埃更多一定要看下面主題

菩提本無樹明鏡亦非臺本來無一物何處惹塵埃的網路口碑排行榜

-

#1.菩提本無樹,明鏡亦非臺。本來無一物,何處惹塵埃。是什麼 ...

時時勤拂拭,莫使惹塵埃。”踏碓僧惠能偈曰:“菩提本無樹,明鏡亦非臺。本來無一物,何處惹塵埃?“據此,弘忍認為神秀未能明心見性,而惠能已然明心見 ... 於 auzhu.com -

#2.菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃解說 - 優幫助

菩提本無樹 ,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃解說,1樓潛川這個說來話長了。 這個是禪宗六祖惠能大師當年剛入佛門修行時,他的出題讓他們寫一首偈 ... 於 www.uhelp.cc -

#3.《菩提本无树,明镜亦非台.本来无一物,何处惹尘埃.》什么意思

菩提本无树 ,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。》什么意思|出处|翻译|用法例释【名句】菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹. 於 www.pinshiwen.com -

#4.明鏡亦非臺- 何處惹塵埃,這是一首詩嗎?叫什麼名字呢?

於是他自己又做了一個畿子,央求別人寫在了神秀的畿子的旁邊,菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃。有這首畿子可以看出慧能是個有大智慧 ... 於 www.whatsup.ren -

#5.菩提本無樹明鏡亦非 - 魔鏡歌詞網

專輯( 頁面連結) 歌名( 頁面連結)( 部分歌詞): 1 6.修羅 要再防礙我為所又欲為菩提本無樹明鏡亦非台本來無一物何處惹塵埃身是菩提樹心若明鏡台時時勤拂拭勿使惹塵埃. 於 mojim.com -

#6.「時時勤拂拭,勿使惹塵埃」vs「本來無一物,何處惹塵埃」

此時又會想到另一首偈,頗有異曲同工之妙,那就是六祖慧能:「菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃?」 顯然的,後者的境界似乎更高深, ... 於 hunghsiu.pixnet.net -

#7.佛之菩提」菩提本無樹.明鏡亦非臺.本來無一物.何處惹塵埃

這件作品的核心精神,就是下面的四句詩文:「菩提本無樹、明鏡亦非臺、本來無一物、何處惹塵埃!」 人類出生時,兩手空空的來,時間到了要離開,也一樣是兩手空空的走在 ... 於 linshinfa.pixnet.net -

#8.菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃 - 诗

菩提本无树 ,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃的意思和赏析,上一句是什么,下一句是什么,作者惠能,出自《菩提偈》 於 www.gushicimingju.com -

#9.明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃

菩提本無樹 ,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃。 神秀的詩中說:「身是菩提樹心如明鏡臺時時勤拂拭勿使惹塵埃」 這個境界落在「有」上,不是禪宗本意。 慧能的詩中說: ... 於 www.discousblog.co -

#10.菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃這是什麼意

菩提本無樹 ,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃這是什麼意,1樓山頭人菩提樹本來就不臺本來就沒有什麼那裡去惹塵埃呢?大概意思就是菩提本來無有什麼 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#11.【週末】菩提本無樹,明鏡亦非臺。本來無一物,何處惹塵埃 ...

菩提本無樹 ,明鏡亦非臺。本來無一物,何處惹塵埃。人生實屬不易,緣滅緣起,皆有因果,人生就是一場靈魂的修行。 為什麼生活中充滿了苦. 於 iasui.com -

#12.菩提本無樹明鏡亦非台本來無一物何處惹塵埃的價格推薦 - BigGo

菩提本無樹明鏡亦非台本來無一物何處惹塵埃 價格推薦共7筆商品。包含7筆拍賣.快搜尋「菩提本無樹明鏡亦非台本來無一物何處惹塵埃」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站 ... 於 biggo.com.tw -

#13.菩提本無樹,明鏡亦非臺。本來無一物,何處惹塵埃。這首詩是 ...

菩提本無樹 ,明鏡亦非臺。本來無一物,何處惹塵埃。這首詩是什麼意思? 於 www.youtube.com -

#14.菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃,是什麼意思

菩提本無樹 ,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃,是什麼意思,1樓懂梗菌本來無一物,何處惹塵埃這句話節選自禪宗六祖惠能大師著名的四句偈言的後兩句 ... 於 www.njarts.cn -

#15.菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物 - 資訊定製

讀了一些網友的回答,很受啟發,我也談一談自己的觀點。我認為"菩提本無樹,明鏡亦非臺。本來無一物,何處惹塵埃。“這幾句偈語是六祖慧能對"色即是空,空即是色”的 ... 於 www.zixundingzhi.com -

#16.菩提本無樹明鏡亦非臺心中無一物何處惹塵埃是什麼意思 - 勞客網

字面意思:菩提樹是空的,明鏡臺也是空的,身與心俱是空的,本來無一物的空,又怎麼可能惹塵埃呢? ... 菩提偈菩提本無樹,明鏡亦非臺,. 本來無一物,何處 ... 於 www.locks.wiki -

#17.菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃。 @ 極樂 ...

神秀說:“身是菩提樹,心如明鏡台,時時勤拂拭,勿使惹塵埃。” 慧能說:“菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃。 於 twoocow48.pixnet.net -

#18.《六祖壇經》〈傳法偈〉的要義略探

在《曹溪本》則只是一偈:. 菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃? 以往有許多學者從學術和修行的不同角度來探討這些〈傳法偈〉,. 本文則直接引用《壇 ... 於 www.ss.ncu.edu.tw -

#19.“菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃”什麼意思

菩提本無樹 ,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃”什麼意思,1樓懂梗菌本來無一物,何處惹塵埃這句話節選自禪宗六祖惠能大師著名的四句偈言的後兩句, ... 於 www.bees.pub -

#20.何处惹尘埃。 - 菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物 - Bilibili

Flash未安装或者被禁用. 菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。 214次播放· 0条弹幕· 发布 ... 於 www.bilibili.com -

#21.菩提本無樹明鏡亦非台本来無一物何處惹塵埃 - Smuzp

菩提本無樹 ,明鏡亦非台作者: winnierenee 此乃六祖慧可的悟禪之言,因為其師兄的:身似菩提樹,心似明鏡台,時時勤拂拭,不使惹塵埃。六祖感覺悟禪不徹底,於是他吟出 ... 於 www.nyomdokok.co -

#22.菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃的越南文翻譯

菩提本無樹 ,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃的翻譯結果。 於 zhcnt3.ilovetranslation.com -

#23.極簡壁鐘/ 菩提本無樹,明鏡亦非台;本來無一物,何處惹塵埃

經典極簡圓形,無縫貼壁式掛鐘,增添空間細節質感。高畫質印刷技術,多種圖面設計,個人品味精彩呈現。 零件、組裝全都是台灣一條龍在地工廠製作,採用ABS材質, ... 於 www.62icon.com -

#24.菩提本無樹、明鏡亦非台、本來無一物、何處惹塵埃:: 痞客邦::

菩提本無樹 、明鏡亦非台、本來無一物、何處惹塵埃. 所有文章. Nov 16 2020 14:11. 妙禪師父慈悲開示: 佛心印心 · Oct 19 2020 11:37. 妙禪師父慈悲開示:要成佛的弟子 ... 於 mac2013.pixnet.net -

#25.菩提本無樹,明鏡亦非台;本來無一物,何處惹塵埃

菩提本無樹 ,明鏡亦非台;本來無一物,何處惹塵埃-其真義為何?六祖慧能大師是站在究竟清淨本性立場而言,菩提與明鏡比喻為本性,本性當體即空不可得 ... 於 sime5601.pixnet.net -

#26.菩提本無樹,明鏡亦非臺。本來無一物,何處惹塵埃? | 美堂蠻

這時在舂米房工作的惠能,半夜裡也請人在牆上代寫了一首偈子說:「菩提本無樹,明鏡亦非台;本來無一物,何處惹塵埃?」 五祖見了,認為他才是見到諸法空 ... 於 24coffee.wordpress.com -

#27.菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃 - 搜狗搜索

菩提本无树 (佛陀是菩提树下悟道,那是他自己的法,悟道者不需要非得在菩提树下,而是寻自己的适合的法和道。) 菩提,实际上是佛教修行的一个境界,佛教 ... 於 sa.sogou.com -

#28.菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃。

是假的。 師: 悟光你真聰明。這六祖惠能大師說過的一句名言:「菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃。」 光: 師父,這是甚麼意思? 師: 這 ... 於 www.cbtv.com.tw -

#29.如何解讀“菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃 ...

譬如神秀的偈語是這樣創作的,“身似菩提樹,心似明鏡臺,時時勤拂拭,勿使惹塵埃”。然而這還是“著相”了,佛家講究的是“空”“無”,你把自身比作一個什麼東西 ... 於 www.gushiciku.cn -

#30.菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃 - GetIt01

只是讀起來過癮罷了…可能你覺得我說話很狂妄、很牛的樣子!但是實際情況是:很多哲學系的研究生都無法理解這偈子!新聞中有很多北大清華哲學系的都出家做和尚... 於 www.getit01.com -

#31.明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃用於愛情如何解讀?

謝問、菩提本無樹、解識人的這顆心、心是人決定的動力、.有緣智者看明白了世間、凡夫人所追求向望一生所為愛情、除了互相利用互相傷害結果、有緣智者 ... 於 maomentei.com -

#32.菩提本無樹,明鏡亦非台。 - 中華古詩文古書籍網

出自唐代惠能的《菩提偈》菩提本無樹,明鏡亦非台。 ... 亦非台。本來無一物,何處惹塵埃!菩提只 ... 修行,哲理譯文及注釋譯文菩提原本就沒有樹, 明亮的鏡子也並不是台. 於 www.arteducation.com.tw -

#33.佛的智慧- 【六祖慧能】 菩提本無樹- 何處惹塵埃。 - Facebook

【六祖慧能】 菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃。 於 zh-tw.facebook.com -

#34.菩提本无树明镜亦非台本来无一物何处惹尘埃上一句是什么

神秀说:“身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,勿使惹尘埃.” 慧能说:“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃.” 无非无,有非有,世界时间什么都在变换,尘也在变, ... 於 www.yulucn.com -

#35.“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃”来由 - 简书

“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃”来由. 这句话是六祖慧能法师说的,其实这句话之前还有另一句话,無月觉得只有两句话放在一起,才能明白这句话到底 ... 於 www.jianshu.com -

#36.菩提本無樹_百度百科

菩提本無樹 ,. 明鏡亦非台,. 本來無一物,. 何處惹塵埃。 ... 這是從神秀和惠能那兩個偈子引申出來。 神秀説:“身是菩提樹,心如明鏡台,時時勤拂拭,勿使惹塵埃。” 惠能説 ... 於 baike.baidu.hk -

#37.菩提本無樹,明鏡亦非臺,到底什麼意思 - 多學網

出處:慧能《菩提偈》菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃。 釋義:菩提原本比喻智慧,明亮的鏡子比喻清靜心。本來清靜,**會染上什麼 ... 於 www.knowmore.cc -

#38.菩提本無樹什麼意思? - 雅瑪知識

菩提本無樹, 明鏡亦非臺,本來無一物, 何處惹塵埃. '菩提本無樹':菩提是個覺道,又有什麼樹呢?若有樹,那菩提就變成物,而有所執著。菩提本來什麼也沒有,你說你覺悟 ... 於 www.yamab2b.com -

#39.“菩提本無樹,明鏡亦非臺。本來無一物,何處惹塵埃。”怎樣 ...

擴充套件資料原文:菩提偈菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃. 於 bearask.com -

#40.菩提本無樹,明鏡亦非臺。 - 讀古詩詞網

... 樹,明鏡亦非臺。本來無一物,何處惹塵埃! ... 您在這裡: 首頁 › 菩提本無樹,明鏡亦非臺。 ... 弘忍的上首弟子神秀在門前寫了一偈道:“身是菩提樹,心如明鏡臺。 於 fanti.dugushici.com -

#41.叄貳。菩提本無樹,明鏡亦非台.本來無一物,何處惹塵埃.[轉]

叄貳。菩提本無樹,明鏡亦非台.本來無一物,何處惹塵埃.[轉]_維斯°_新浪博客,維斯°, 於 blog.sina.com.cn -

#42.菩提本無樹明鏡亦非臺心中無一物何處惹塵埃是什麼意思

1樓:問明. 字面意思:菩提樹是空的,明鏡臺也是空的,身與心俱是空的,本來無一物的空,又怎麼可能惹塵埃呢? 原文:年代:初唐. 菩提偈菩提本無樹, ... 於 www.diklearn.com -

#43.搜尋:菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃。賞..

「菩提本無樹,明鏡亦非台;本來無一物,何處惹塵埃。」此詩是佛教史上那一個宗派對佛理的釋義? (A)禪宗 (B)密宗 (C)天台宗 (D)華嚴宗. 編輯私有筆記及自訂標籤. 於 yamol.tw -

#44.六祖慧能“菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃。”

我們既不知道身是菩提樹,心如明鏡臺,更不知道菩提本無樹,明鏡亦非臺,當然就不會時時勤拂拭,莫使惹塵埃,更達不到本來無一物,何處惹塵埃的境界. 於 hainve.com -

#45.故事 菩提本無樹 - ELAX - 痞客邦

神秀說:「身是菩提樹,心如明鏡台,時時勤拂拭,勿使惹塵埃。」 慧能說:「菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃。」 的確,要能夠參透這兩個 ... 於 elax.pixnet.net -

#46.聖嚴說禪20

問:六祖惠能大師有一個偈子,「本來無一物」是其中的一句,時常被人引用,請師父 ... 話,請別人幫他寫在牆上:「菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃。 於 ddc.shengyen.org -

#47.菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃蘊含什麼 ...

菩提本無樹 ,意思是善惡是沒有標準的。明鏡亦非台,是指善惡無可厚非。本來無一物,是指這種東西是不存在的。何必惹尖埃 ... 於 ppfocus.com -

#48.菩提本无树明镜亦非台本来无一物何处惹尘埃 - YouTube

菩提本无树明镜亦非台本来无一物何处惹尘埃 https://youtu.be/Wui58UIpKRY【#六祖慧能】 #菩提本 ... 於 www.youtube.com -

#49.菩提本無樹明鏡亦非台本來無一物何處惹塵埃 - 佛學神學修行路

佛性本有不該外求於佛,每個人都可以透過非外在的方式去尋得佛道。 修行佛道本無形,唯見問心即明心見性,又何來的外在物質的方式修佛道呢? 所以自然沒有 ... 於 ad3201.pixnet.net -

#50.本來無一物,何處惹塵埃 - i-seed‧菜鳥老師的生活哲學

菩提本無樹 ,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃。 這段話是一段很有意思的文字,也是禪宗六祖慧能大師的法偈,意思是說「身是菩提樹,心如明鏡台, ... 於 iseed17.blogspot.com -

#51.084 菩提本無樹 - 星雲大師全集

有一天,他想把大法衣缽傳給弟子繼承,就告訴弟子們每人各作一首偈語,然後他從偈 ... 便請人在牆上題一首偈語:「菩提本無樹,明鏡亦非台;本來無一物,何處惹塵埃? 於 books.masterhsingyun.org -

#52.菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃?

因為其師兄神秀的偈:身似菩提樹,心似明鏡台,時時勤拂拭,勿使惹塵埃。六祖感覺禪悟不徹底,於是吟出了:菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃。 ,身是 ... 於 1applehealth.com -

#53.菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃

菩提本無樹 ,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃 ... 『惹』:從『心』,『若』聲。本意做『亂』解。 就是『紛亂失寧』的意思。 因為人的『心』容易被外物 ... 於 bluewhale06.pixnet.net -

#54.菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃- 中信道佛堂

菩提本無樹 ,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃. 2019-04-30. 別駕言:「汝但誦偈,吾為汝書。汝若得法,先須度吾,勿忘此言。」 惠能偈曰:「菩提本無樹,明鏡亦非 ... 於 www.jhong-sin-dao.tw -

#55.明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。」这句话是什么意思 ...

首先是神秀大師的:“身是菩提樹,心如明鏡檯,時時勤拂拭,勿使惹塵埃。”此偈於“用”上以物形容,以菩… ... 「菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。 於 www.zhihu.com -

#56.菩提本無樹明鏡亦非臺本來無一物何處惹塵埃 - 蓮心悲願

這首偈頌主要是從「應無所住,而生其心」而出,要沒有一切執著,也就是佛所說的意思:「一切眾生,皆有如來智慧德相,但以妄想執著不能證得。」這個地方 ... 於 kiwi774.pixnet.net -

#57.佛學問答(第一輯) 如本法師講述

「菩提本無樹,明鏡亦非台;本來無一物,何處惹塵埃」其真義為何? 六祖慧能大師是站在究竟清淨本性立場而言,菩提與明鏡比喻為本性,本性當體即空不可得,那來的菩提 ... 於 www.book853.com -

#58.菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃 - 喜悅moto

Jan 21. 2018 23:37. 置頂 菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃~惱煩本來就不在人類的心裏面,是人類 為了追求物資及精神上的享受而把它塞進來的,不是嗎 ... 於 yu682.pixnet.net -

#59.菩提本無樹,明鏡亦非台;本來無一物,何處惹塵埃?

當五祖弘忍想將大法衣缽傳給弟子們繼承的時候,先告訴弟子們每人各做一首偈子,然後從偈子中所呈現的境界來判別對方是… 於 jackylin.wordpress.com -

#60.菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹 ... - 知識的邊界

菩提本無樹 ,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃(解釋一下),1樓嗨呀你爹臨死前菩提原本比喻智慧, 明亮的鏡子比喻清靜心。 本來清靜, 會染上什麼 ... 於 www.bigknow.cc -

#61.本來無一物 - 中文百科知識

世間的一切事物,都是空假不實緣生如幻,所以說本來無一物。 六祖壇經說:'菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃。 '世間的一切事物,都是空假不實緣生如幻 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#62.養尊處優: 「菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹 ...

惠能的意思,樹、明鏡、臺、物、塵埃等都不是本來的東西,「菩提」才是本來面目。神秀為了見本來面目,為了見到空性實相,一直用心想把緊緊黏在菩提周圍的 ... 於 clover-cl.blogspot.com -

#63.本來無一物,何處惹塵埃 - 喇嘛網

慧能說:“菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃。” 的確,要能夠參透這兩個偈子的確很難,就是正確的理解也不易。 參悟不透…… 身是菩提樹,心如明鏡台,時 ... 於 www.lama.com.tw -

#64.菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃! - tonyko

菩提本無樹 ,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃! 這是佛教南宗六祖-慧能所提的偈詩,意思是:菩提樹本來就是虛無的而端坐自己的明鏡也是虛無的, ... 於 tonyko.pixnet.net -

#65.禪宗六祖慧能四句偈:「菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物

芳的佛陀生命藝術插畫創作:禪宗六祖慧能四句偈:「菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃。」~禪宗五祖弘忍傳衣缽給慧能定為傳人的誦偈禪宗又稱佛心宗, ... 於 ff1964.pixnet.net -

#66.菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃 ... - 輕鬆奔跑

單從字面理解是這樣的:菩提原本就沒有樹, 明亮的鏡子也並不是臺。 本來就是虛無沒有一物, 那裡會染上什麼塵埃? 這來自一個佛教典故。 於 www.chillin.run -

#67.菩提本無樹 - 李霖生

菩提本無樹 ,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃。 「菩提本無樹」這個境界就高了,這個語言裡有一種反射reflexive。菩提是一個意思,菩提樹是一個意思,他把菩提跟樹 ... 於 papiyas666.medium.com -

#68.本來無一物,何處惹塵埃(菩提偈-终) - Pinterest

Jul 2, 2020 - 禪思:菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃。中國書法藝術欣賞。Appreciation of Chinese Calligraphy Art.原文:菩提本無樹,明鏡亦非臺。 於 www.pinterest.com -

#69.本來無一物,何處惹塵埃 - t458686999的部落格

菩提本無樹 ,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃。”本來就沒有菩提樹,也沒有明鏡台啊,心無一物,無執無著,何以染塵埃?無思、無想、無念、 ... 於 t458686999.pixnet.net -

#70.菩堤本無樹,明鏡亦非臺 - vanessa的部落格- 痞客邦

問-菩提本非樹明鏡亦非台本來無一物何處惹塵埃答-如同不生不滅的意思是一樣的,本來就沒有開始那會有結束呢? ... 菩提就是道,無形無狀本來就沒有樹; 明鏡 ... 於 cuckoo0132.pixnet.net -

#71.如何理解「菩提本無樹,明鏡亦非台本來無一物,何處惹塵埃」?

「菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃」所表達的,是一種悟道修行的高境界。這可以理解為人無物,物無人,一種萬事皆空的清淨、「無為」狀態 ... 於 read01.com -

#72.悟顯法師:本來無一物何處惹塵埃 - 學佛網

《六祖壇經》講:「菩提本無樹。明鏡亦非台。本來無一物。何處惹塵埃。」這是六祖慧能大師留給後世的偈頌。我們修行,千方百計想要斷除煩惱,如同神秀大師所謂的「身是 ... 於 big5.xuefo.net -

#73.老有所終: 長命百歲還是品質九九? - 第 240 頁 - Google 圖書結果

佛教界最負盛名的一句話,莫過於六祖慧能所說:「菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃。」人一出生著地,就是一件具體的物體,也身不由己地沾惹塵埃,人死後又歸於 ... 於 books.google.com.tw -

#74.菩提本無樹,明鏡亦非臺。本來無一物,何處惹塵埃。 – 書史小齋

「菩提本無樹,明鏡亦非臺」,菩提樹、明鏡臺不過是因(如我們有感知的意欲、感知系統運作正常等) 緣(如有充足的光線) 和合的結果,世上並無脫離因緣獨立 ... 於 davidlai1988.wordpress.com -

#75.明鏡亦非臺。本來無一物,何處惹塵埃。請問它的真諦是什麼意思

菩提本無樹 ,明鏡亦非臺。本來無一物,何處惹塵埃。請問它的真諦是什麼意思,1樓8萬4千法門1 自性是什麼樣子?惠能大師見性,五祖考他,性是什麼樣子? 於 www.betermondo.com -

#76.星雲說偈物我兩忘 - 人間福報

文/星雲大師菩提本無樹, 明鏡亦非台; 本來無一物, 何處惹塵埃? ──唐.惠能這首詩偈是中國禪宗史上一樁很有名的公案。當時,五祖弘忍大師年事已 ... 於 www.merit-times.com -

#77.本來無一物,何處惹塵埃? - 宓苑

菩提本無樹 ,明鏡亦非台, 本來無一物,何處惹塵埃? 典故. 在南北朝的時候,佛教禪宗傳到了第五祖弘忍大師,弘忍大師當時在湖北的黃梅開壇講學,手下 ... 於 clf214.pixnet.net -

#78.菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃 - 劇多

心如明鏡臺,明鏡臺是凡物,用來比喻佛心也不對。因此叫來聰明伶俐平時非常用功的小徒弟慧能評偈。慧能吟誦不同偈:菩提本無樹,明鏡亦非臺 ... 於 www.juduo.cc -

#79.菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃什么意思的 ...

菩提本无树 ,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃”出自元代诗人慧能的古诗作品《长亭送别·正宫端正好》之中,其全诗文如下: 菩提本无树,明镜. 於 www.slkj.org -

#80.明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。这首诗是什么意思?

菩提本无树 ,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。这首诗是什么意思?:"菩提"怎么没有"树"?"明镜"又不是"台"?这首畿子(有禅意的诗)初看觉得让人感觉似是丈二和尚 ... 於 wukong.toutiao.com -

#81.六祖壇經傳法偈的要義略探

2.心是菩提樹,身為明鏡臺,明鏡本清. 淨,何處染塵埃? 在溪則只是一偈. 菩提本無樹,明鏡亦非臺,. 本來無一物,何處惹塵埃? 以往有許多學者從學術和修行的不. 於 enlight.lib.ntu.edu.tw -

#82.菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃。 | 露天拍賣

你在找的黃篤生書法陶瓶:行草六祖禪詩:菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃。就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#83.菩提本无树,明镜亦非台- 句子大全 - QQ说说

... 灵魂荼毒就荼毒吧,反正也被污染了。再怎么也比一个人面对四堵冷冰冰的墙要好。菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。人生苦短. 於 www.guaze.com -

#84.如何理解“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃”?

如何理解“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃”?,明镜,菩提,禅宗,菩提树,慧能. 於 www.163.com -

#85.菩提本無樹明鏡亦非台本來無一物何處惹塵埃(I) - 法奶日報

菩提本無樹 明鏡亦非台本來無一物 何處惹塵埃 (I). ---論佛語經典五 王享先. 本文作者,中正理工學院土木系畢業,美國加州大學戴維思分校碩士。 於 www.lulijen.com -

#86.「菩提本無樹,明鏡亦非台」——帶你領悟詩意的人生!

佛域的塵埃:菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃字面意思:菩提本來是樹,但是卻不是樹,梳妝檯的鏡子也不是鏡子,本來什麼都沒有,哪裡來的 ... 於 kknews.cc -

#87.【中台世界】 發菩提心,成無上道

《六祖壇經》行由品記載:一日,五祖弘忍大師對弟子說,諸位在我座下已修行多時, ... 就請人在偈子旁邊寫──「菩提本無樹,明鏡亦非臺;本來無一物,何處惹塵埃。 於 www.ctworld.org.tw -

#88.大悲咒高音质悦耳版珍藏精选版- Phuket News

... 悦耳版珍藏精选版大悲咒(最好听的版本)(最好聽的版本) https://youtu.be/eWf8finRwXg - 菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃。 於 www.easybranches.asia -

#89.菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃 - 寶島庫

感覺禪宗的最大優勢就是可以平民化,言有盡而意無窮。 與其真正理解不如做人真正快樂。 做到獨樂樂不如眾樂樂,那才是做人最大的快樂。 於 www.baodao.cool -

#90.菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃 - 鳳梨問答

菩提是一如,無所差別相,是形而上的一種境界,而樹還是有相,故說菩提本無樹。整偈語是對神秀法師原偈的一個精神高度的昇華,核心意義就是倆字'破相'。 於 www.fengliask.com -

#91.菩提本無樹(六祖惠能大師四句偈中的一句) - 中文百科全書

菩提本無樹 ,. 明鏡亦非台,. 本來無一物,. 何處惹塵埃。 ... 這是從神秀和惠能那兩個偈子引申出來。 神秀說:“身是菩提樹,心如明鏡台,時時勤拂拭,勿使惹塵埃。” 惠能說 ... 於 www.newton.com.tw -

#92.菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃 ... - 隨意窩

菩提本無樹 ,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃? 這句話是出自禪宗六祖慧能 起因是五祖弘忍想要傳衣缽 他宣布弟子有參透佛法者寫出一偈詩 代表自己心內認知的佛法 好 ... 於 blog.xuite.net -

#93.“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃”什么意思?

这句话的意思是:原本就没有菩提树,也并不是明亮的镜台,本来就是四大皆空,到哪里染上尘埃!简而言之,就是一切都是虚无的,什么都是浮云,什么都别放 ... 於 xw.qq.com -

#94.【上官】菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃

Watch 上官玖肆伍's clip titled "【上官】菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃" 於 www.twitch.tv -

#95.菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃 - 哦哇資訊網

五祖看到後,知道慧能悟了佛法大意,於是便將衣缽付與慧能,為禪宗六祖神秀雖然沒有繼承五祖的衣缽,但是成就也非常了得,後來成為唐朝的護國法師, ... 於 oewai.com -

#96.十字繡菩提本無樹明鏡亦非臺本來無一物何處惹塵埃 - 淘寶

十字繡菩提本無樹明鏡亦非臺本來無一物何處惹塵埃. ¥49.00-109.00. 價格可能因優惠活動發生變化. 查看優惠. 優惠. 該商品提供多種優惠. 可送至: 港澳台、新馬、美加、 ... 於 world.taobao.com -

#97.菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。这首诗是 ...

菩提本无树 ,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。这首诗是什么意思? 於 www.360doc.com -

#98.菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃作文600字

我想這是從神秀和慧能那兩個偈子引申出來。 神秀說:“身是菩提樹,心如明鏡台,時時勤拂拭,勿使惹塵埃。” 慧能說 ... 於 big5.baiyunpiaopiao.com