菩提樹佛教的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳德森寫的 把悲傷留給電影:《十月圍城》金像獎導演陳德森首部文字作品 和鍾文音的 命中注定誰是你:甲木薩與雲遊僧傳奇(博客來獨家親簽版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站舍衛城- 主要佛教景點也說明:這個地方的主要景點有阿難菩提樹,它是生長在斯里蘭卡的一棵菩提樹的分枝,採集自菩提迦耶原始的菩提樹。此外,佛陀曾經駐錫的阿難俱提和犍陀俱提精舍,也很神聖。 阿難 ...

這兩本書分別來自青森文化 和木馬文化所出版 。

華梵大學 中國文學系碩士班 韓子峯所指導 蔡凰凰的 佛喻啟蒙──從《百喻經圖畫書》故事的「迷」與「悟」探討佛教經典對兒童教育的啟覺義涵 (2017),提出菩提樹佛教關鍵因素是什麼,來自於百喻經、百喻經圖畫書、佛說譬喻、兒童覺性啟發、四聖諦。

而第二篇論文國立高雄師範大學 國文學系 林文欽 博士所指導 陳玉玲的 金庸武俠小說鑑賞與教學-以《天龍八部》為例 (2014),提出因為有 金庸、武俠小說、俠義精神、鑑賞教學、天龍八部的重點而找出了 菩提樹佛教的解答。

最後網站菩提樹- 趙永祥的數位歷程檔則補充:... 菩提樹(bodhivrksa),也是眾多佛教徒認為的聖樹。 《雜阿含經》:「我見菩提樹,便見於如來。」在唐朝玄奘大師參學印度的時代,各國國王和臣僚會在 ...

把悲傷留給電影:《十月圍城》金像獎導演陳德森首部文字作品

為了解決菩提樹佛教 的問題,作者陳德森 這樣論述:

第1個香港明星助理、 經歷2段嚴重的抑鬱症、 在拍攝現場3回生死經歷、 一個月裡連續4次人生悲劇、 細訴電影生涯的50年苦與樂…… 前半生的人生如戲、後半生拍戲如人生! 在構思這本自傳的時候,陳導演回想了一次,其實他當初那麼想進入電影圈,全因年少時為逃避家庭及父親,便選擇逃到電影院:「電影的90分鐘是最讓自己快樂及忘憂!」因而與電影結下不解之緣…… 讀中學時已經到邵氏片場流連而有機會一嘗演員夢,中學畢業後進而加入電視圈做助理編導,正式展開影視生涯。往後做製片、編劇、副導、監製,直至導演,可謂一步一腳印。這也是想證明給認為拍電影不會有出色的

父親看,自己沒有錯,還能做出一點成績!但當自己的電影事業進入佳境時,父親卻在那時去世了。 今日陳導演再回顧自己大部分作品,都離不開父子及家庭的內容,《我老婆唔系人》、《情人知己》、《青年幹探》、《紫雨風暴》、《童夢奇緣》、《特務迷城》、《十月圍城》及《征途》…… 當然拍自己熟悉的情感是更為手到拿來,更容易令觀眾投入。但每次看完成片時總是有一絲失落及無奈。 他特意藉此書提醒大家那句老話「子欲養而親不在」,能孝順就多孝順一點,千萬別像他,只能……把悲傷留給電影! 金像導演陳德森由處女作《我老婆唔系人》,到嶄露頭角但備受爭議的《晚9朝5》,因發生傷亡意外而跌落人生谷底的《神偷

諜影》,與成龍大哥破冰的《特務迷城》,為彌補心中缺失的父愛而拍的《童夢奇緣》,經歷三波九折才拍得成、登上事業高峰的《十月圍城》等等,新書《把悲傷留給電影》一一細數拍攝期間鮮為人知的內幕,包括在拍攝《衛斯理傳奇》的過程中,兩次跟死亡擦身而過! 影視路上星光熠熠:李小龍、成龍、許冠文、梁家輝、梁朝偉、劉德華、陳可辛、劉偉強、徐小明、徐克、陳木勝、甄子丹、謝霆鋒、周杰倫等,新作將披露更多不為人知的背後交情,例如作為成龍大哥兼香港第一個私人助理,為何後來會沒頭沒腦積了二十年恩怨? 大家會在字裡行間發現陳導演淚腺發達,感性的他熱心助人,經常參與善舉,他希望以生命影響生命,用充滿正能量的電影去

回饋社會。當各位閱讀完他的自傳後,望能啟發眾人對周邊弱勢社群更加關照及伸出更多的援手。 各界好評推薦 「跟Teddy陳德森導演認識二十多年,以往在度劇本時,有幸常聽他講自己的故事,他的經歷充滿戲劇性。我心想,如果能將之結集成書,一定很精彩。最近,在電台節目『一台好戲』邀請Teddy做訪問,他告訴我終於將自己的戲劇人生化為文字──自傳《把悲傷留給電影》,段段經歷交織奮鬥、血淚、歡笑、感傷,當中的人物你我大都認識,讀來不禁會心微笑。」──馮志豐 香港商業電台節目監製及主持人 「我作為一個電影工作者,閱讀起此書來當然容易明白箇中的苦與樂,更十分欣賞我這位老友,雖然此生經歷了很多挫折及失

敗,但他並不氣餒,輸了再來、屢敗屢戰,書內充分感受到他那份排除萬難的堅持及努力,是一本能帶給讀者滿滿正能量的作品。在此誠意向大家推薦陳導演的第一部文字作品《把悲傷留給電影》!」──方中信 著名演藝工作者 「人生的路,不外乎就是一條從『向前看』走到『回頭看』的歷程,路上的每一個成敗得失和決定,都是我們人生意義的解讀。陳德森導演回頭一看,最後就成為了這一本《把悲傷留給電影》。書中除了Teddy的奮鬥史,更透過他與一眾香港電影經典人物的互動裡,看到香港電影製作背後的艱辛和發展,非常引人入勝。不過最重要的是陳德森告訴了我們在追求理想的路上,一定要活得精彩和誠懇。強烈推荐!」──金培達 音樂人

「……後來我跟他說:『其實這20年,我都有在看你。你真的是做到了一個好導演。我看過你的上部戲。你去嘉禾講了兩次《特務迷城》的劇本,我也在關注。大哥錯怪你了,你這些年真的是努力了。這一次我不是大哥,我是你這部戲的演員,你是我的導演。我們好好地把這部戲拍出來。』」──成龍 「……我讀他這本自傳讀得津津有味,尤其是讀到他和他父母的關係,就有很深的感觸,因為他當年告訴我他的家庭狀況的時候,我是聽得瞠目結舌;彷彿在聽一個將要拍成電影的奇情倫理家庭悲劇。結果,他也真的因此而拍成了《童夢奇緣》。」──鄭丹瑞 跨媒體文化人 「大多數人都說,一個好的導演,就是可以在電影上講到好的故事,令觀眾看得

過癮,所以我知道了陳導演要出首本文字作品《把悲傷留給電影》,我已萬分的期待。從他的作品中,可以看到他的心善、熱心腸、慈悲、樂於助人的性格。」──汪曼玲 資深傳媒工作者 「究竟有多愛電影,才會令一個人甘於把自己的一生奉獻在鏡頭背後?陳德森導演的人生經歷絕對比電影更重電影感,他讓我們把悲傷通通都留給電影,教我們在踏出電影院的大門後,都能把一切惱人的情緒留在觀眾席之間。」──小書 文字工作者 「因緣和合,我認識陳德森導演超過了十年,他令我敬佩的是,不嫌我們會小,多次落手落腳參與策劃東井圓的籌款活動……2018年,陳德森知悉東井圓林東慈善基金獲善長捐地建文化公益大樓,爽快地表示一起推動籌款

晚宴。陳導演夥同曾志偉等一起參與籌委會工作,於2018年9月22日假九龍灣國際展貿中心三字樓展覽廳舉辦『共建東井圓文化公益大樓慈善晚會』……森導演無私助人,願他福有攸歸!」──林東 東井圓林東慈善基金創辦人 「陳導演是真正活著的人。我認識陳導演時,他還是導演。他不但本身充滿故事,更是一位愛說動聽故事的人。他工作很用心,對事情很執著,更因此而得了抑鬱症。當他能夠克服重症之後,他四處幫助其他人面對它,擁抱它,並與之共存。現時,他已經不只是一位導演;他更是一位慈善家。而作為讀者的你有緣拿到這本書,也許能夠對你有所啟發和得著。跟陳導演去活出好人好事!!」──林國輝 遼寧省政協委員 「一般人

認識陳德森導演,都會率先數算到他的得意之作《童夢奇緣》、《十月圍城》等等,他曾經拍過好多名演員,例如劉德華、甄子丹,亦曾取得香港電影金像獎最佳導演殊榮,演藝途上星光熠熠。私底下的他為人極低調,勸善由心,從不為賺人褒獎,公眾甚至會好奇,陳導究竟長相如何?這位公私兩忙、行善神龍見首不見尾的奇俠,打從2005年開始幫助榕光社籌款,直到現在累計善款超過千萬元。」──聶揚聲 榕光社主席

菩提樹佛教進入發燒排行的影片

9/17為釋迦摩尼佛殊勝日🙏🙏🙏中華蓮花雨顯密佛學會在陽明山蓮花雨進行一項殊勝的儀式,相信有來過陽明山蓮花雨的佛友都知道,陽明山擁有一個佛教聖樹——菩提樹。這顆菩提樹是由菩提迦耶(Bodhgaya),佛教的誕生地所來。

經典記載,佛陀釋迦牟尼經歷六年苦行之後,走到這裡的一棵菩提樹下,並在金剛座上打坐證悟十二因緣、四諦法等,而得到正覺,因此菩提樹也是「覺悟之樹」分枝而來,因為這棵樹現在越長越大了,菩提樹的葉子會長的像臉一樣大!

所以中華蓮花雨顯密佛學會為了讓菩提樹有良好的生長環境,特別在八大佛塔前規劃一個更大的空間讓菩提樹持續長大茁壯!也讓佛法持續廣傳人間,人人步上菩提路🙏🙏🙏

歡迎大家有空到陽明山走走,在菩提樹的樹蔭下感受佛陀加持,護佑大家吉祥如意!

佛喻啟蒙──從《百喻經圖畫書》故事的「迷」與「悟」探討佛教經典對兒童教育的啟覺義涵

為了解決菩提樹佛教 的問題,作者蔡凰凰 這樣論述:

摘 要 源自古印度的佛教文化,在兩漢時期由印度經西域傳入中原,也深深影響了中華文化,成為中華文化思想中不可分割的一環。佛教是佛陀的教育,其教理旨在幫助所有的人都能證得自己的佛性,從此離苦得樂,究竟涅槃。在佛陀傳教時,運用種種善巧方便,為諸眾生說法。我們相信,佛為眾生說的法中,一定也有適宜為孩子說的法。佛陀的教育與兒童的教育,一定有其可銜接的部分。然而,這兩者是如何密切銜接的呢?兒童覺性啟發課程,應該就是佛陀教育與兒童教育兩大河的交匯聚集之處。 與一般的道德教育、生命關懷教育不同處,兒童覺性啟發課程旨在培養兒童開啟本具佛性,成為一個心靈上的巨人,能在清明離執的純淨本心中,以崇尚

平等、慈悲、勇敢、平和之態度與萬物為伍,以圓融、負責、具有彈性之方式待人處事。本文中,兒童覺性啟發課程之源流來自佛陀教育的理想,哲人日遠,典型猶在,雖然我們今日無法直接得到佛陀的教導,但佛陀之教的芬芳花朵在佛教典籍中俯拾皆是,而且任我們自由採擷,何其萬幸! 筆者本研究取徑於華梵創辦人曉雲法師倡導的「覺之教育」,以其架構精神為理想藍圖,進行兒童覺性啟發課程之探究。為使討論更具體切近於實際教學,本文再進一步聚焦於以「佛說譬喻」作為教材進行兒童覺性啟發課程適切性之探討,並選取《百喻經圖畫書》為樣本直接進行分析。 《百喻經圖畫書》是由多位兒童文學作家改寫《百喻經》中的佛喻而成,一共有四十個故

事,故事的文字淺顯、內容逗趣,適合兒童自行閱讀,也適用於實施兒童覺性啟發課程時引起學習動機之用。筆者以佛陀初轉法輪所開示的「四聖諦」──苦、集、滅、道為架構,進行《百喻經圖畫書》四十個愚人故事的分析與探究,發掘《百喻經圖畫書》中顯與隱、迷與悟的啟覺義涵,冀能呈現佛教經典契理又契機之時代精神。

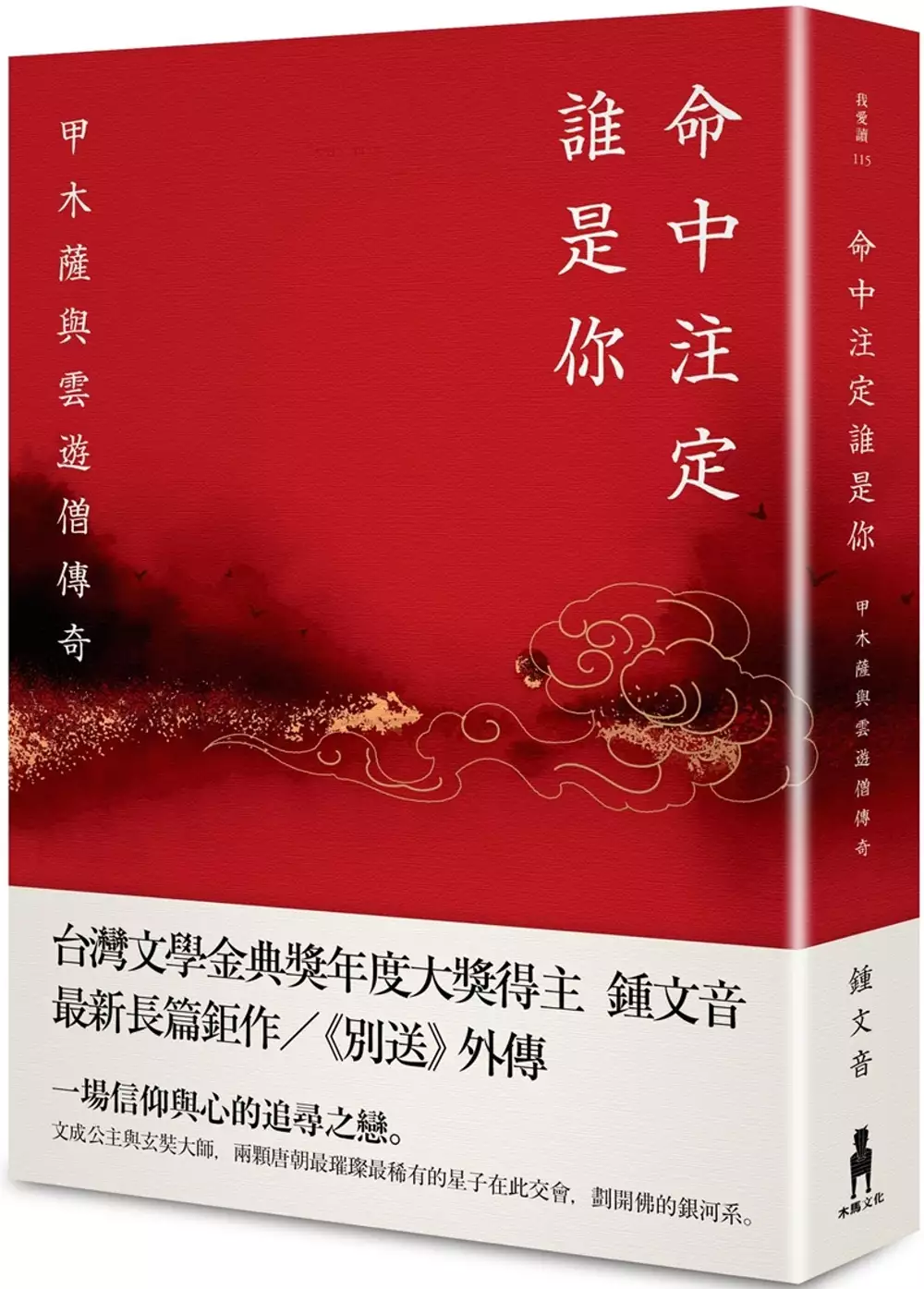

命中注定誰是你:甲木薩與雲遊僧傳奇(博客來獨家親簽版)

為了解決菩提樹佛教 的問題,作者鍾文音 這樣論述:

台灣文學金典獎年度大獎得主鍾文音 最新長篇鉅作╱《別送》外傳 一場信仰與心的追尋之戀。 文成公主與玄奘大師,兩顆唐朝最璀璨最稀有的星子在此交會,劃開佛的銀河系。 佛教歷史大河鉅構,不可多得的佳作。 *此作品獲第九屆全球華文文學星雲獎長篇歷史小說寫作計畫補助 「她幾度生生滅滅,從李雁兒轉文成公主。雁行千里,注定遷徙。在高原,她成了甲木薩:永遠的漢地女神。 沒有眾生,就沒有菩薩。 雲遊僧玄奘書寫其一生致謝的功德芳名錄,並托西域商旅馬玄智帶給了甲木薩,她成了唯一的讀者。 一連串字詞如編織魔毯的故事,拼貼出甲木薩與雲遊僧擦亮星空的傳奇。 從此,兩顆唐朝最

璀璨最稀有的星子,劃開佛的銀河系……」 本書區分為「甲木薩」(文成公主)與「雲遊僧」(玄奘大師)兩大部,藉由在大昭寺擔任導覽員的今之「李雁兒」(和文成公主的俗名李雁兒同名)走入時光甬道,倒敘文成公主的一生,更以現代小說手法探索文成公主不為人知的愛情想像與其對高原的影響,讓蓮花女神有了人性化的面貌。另一個當代人物是王道士(人稱王阿菩),以王阿菩和史坦因相遇展開的序曲,輾轉帶出千佛洞文物之所以會被史坦因帶走,全肇因於兩人的共通偶像:三藏法師雲遊僧玄奘,藉此帶出玄奘對後世歷史具有不可逆轉的影響力。 小說家以獨特的想像力將文成公主和親吐蕃歴經生死離別與玄奘取經播揚佛法,兩條穿越唐朝時

空的故事軸線,做了巧妙的互動連結。引經據典,既不泥古,又不脫離歷史本事,敍事手法乍看為二,實則互相呼應為一,藉由人、事、情愛的因緣聚合,佛法奧義的深入淺出,展開信仰與心的追尋之戀。允稱佛教歷史大河鉅構,不可多得的佳作。 鍾文音說:「之所以開始書寫這本小說,緣於母親纏綿病榻多年,過去經常浪遊旅途的我沒料到有一天我的世界五大洲之大會微縮成一張電動床之方寸。苦痛的呻吟,無能的藥方,如何安頓當下?於是,我在母親的電動床旁,用各式各樣在旅途裡聽來的朝聖故事,說給母親聽……」 「公主和雲遊僧,一個離返,一個抵達,如兩輛不同方向駛去的列車。 讓他們命中注定相見的是佛經。 命中注定誰是

你, 你的使命讓你成為你。」——《命中注定誰是你》

金庸武俠小說鑑賞與教學-以《天龍八部》為例

為了解決菩提樹佛教 的問題,作者陳玉玲 這樣論述:

摘要武俠小說為華文文學特有的類別,並且成為現代音樂、影視產品的取材來源,為閱讀現代文學不可忽略的類項。金庸的武俠小說,文字流暢簡潔,技巧高明,華文地區以金庸小說作為中學語文教材,已行之有年。如《天龍八部》第四十一回,入選中國人民教育出版社高中二年級語文課本;《射鵰英雄傳》第三十五、六回,入選新加坡「中學華文文學課程」的文學作品選讀。而台灣的翰林出版社高中國文課本並將《天龍八部》最後一回置於第六冊。金庸武俠小說在「二十世紀中文小說一百強」,被知名作家暨學者評選在內,與魯迅、老舍、巴金、張愛玲等人並列。金庸發表的十五部武俠小說中,以《天龍八部》的文字最多,刻劃人心、人性、人生與人世,筆者以此作為

鑑賞教學,即便武俠小說有很多武器、武功或情節是匪夷所思,但武俠小說提供讀者其他小說體裁所沒有的自由。「意料之外,情節之中」中的劇情發展是提供學生無比的想像力與創造力,書中所揭櫫的「俠義精神」亦能引起學生的興趣。高中國文課程目標提到:藉由各類文學作品之欣賞、思考與創作,以開拓生活視野,關懷生命意義,培養優美情操,提升表達能力。關鍵詞:金庸、武俠小說、俠義精神、鑑賞教學、天龍八部。

菩提樹佛教的網路口碑排行榜

-

#1.606-菩提樹

religiosa)和五種僅在栽培中出現的外來物種,其中兩種(高山榕F. altissima、心葉榕_假菩提樹F. rumphii)已授粉並產生有活力的種子。 Link. 佛教三種聖樹,分別是無 ... 於 hkcww.org -

#2.全世界最多人膜拜的一棵樹

從佛教遺跡公園走路到菩提樹要先經過尖塔型的寺廟,因為位置在菩提樹隔壁,又簡稱為大菩提寺,原名—慕爾甘陀哈.庫提寺院(MULGANDHA KUTI VIHAR) 這裡不是 ... 於 travelers.tw -

#3.舍衛城- 主要佛教景點

這個地方的主要景點有阿難菩提樹,它是生長在斯里蘭卡的一棵菩提樹的分枝,採集自菩提迦耶原始的菩提樹。此外,佛陀曾經駐錫的阿難俱提和犍陀俱提精舍,也很神聖。 阿難 ... 於 www.greatshravasti.com -

#4.菩提樹- 趙永祥的數位歷程檔

... 菩提樹(bodhivrksa),也是眾多佛教徒認為的聖樹。 《雜阿含經》:「我見菩提樹,便見於如來。」在唐朝玄奘大師參學印度的時代,各國國王和臣僚會在 ... 於 isites.nhu.edu.tw -

#5.菩提樹- 維基百科,自由的百科全書

菩提樹 的梵語原名為「畢缽羅樹」(Pippala),因佛教的創始人釋迦牟尼佛在此樹下得成阿耨多羅三藐三菩提故,畢缽羅樹因而被尊稱為菩提樹(梵bodhivrksa),「菩提」(梵 ... 於 zh.wikipedia.org -

#6.佛陀當初在菩提樹下悟道,二千五百年後,這株樹卻日益衰弱 ...

佛教 雖然在印度已經式微,但距離加爾各答不遠的菩提伽耶(Bodh Gaya),仍舊是全世界佛教徒心中的聖地。佛陀釋迦牟尼曾在那裏的菩提樹下悟道,而 ... 於 www.buddhistdoor.org -

#7.菩提樹 - 財團法人佛光山文教基金會

... 佛教訪問團到印度參訪時,初抵佛陀聖地的心情。 初次到佛陀成道的菩提樹及金剛座的聖地,大師在菩提樹旁徘徊許久,望著繁茂的菩提樹,心裏想著:「那蓊鬱蔥蘢的菩提樹 ... 於 fbce.fgs.org.tw -

#8.什麼是聖菩提樹

聖菩提樹歷經佛教史上多次的大風大浪。從當初,悉達多太子在菩提樹下打坐時,魔軍以貪嗔痴試圖阻止佛陀成道時的護持與見證。佛 ... 於 buddhaspace.org -

#9.佛教聖樹菩提樹- 植物知識

佛教 聖樹菩提樹簡介:菩提樹(Ficusreligiosa),又叫覺悟樹、智慧樹,是桑科榕屬植物。菩提在梵文中是覺悟之意,相傳佛教的創始人釋迦牟尼正是在菩提樹下覺悟成佛, ... 於 m.bhhhg.com -

#10.旅遊: 尋覓真正菩提樹

斯里蘭卡在佛教史上的重要性,要從一棵菩提樹說起。 斯里蘭卡北部城鎮Anuradhapura曾是古代國都,如今古代寺廟散落四周。按着地圖騎單車,時而遇上過馬路 ... 於 carersgarden.org -

#11.280 發起訂閱佛刊運動 為紀念《菩提樹》一週年而寫

然而,這些時間、精神、傻勁,並不是白費的,《菩提樹雜誌》在佛教的出版界中,它已經是有口皆碑了,這並不用我來再稱讚了。 記得還是朱居士主編《覺生》一週年的時候,他 ... 於 books.masterhsingyun.org -

#12.菩提樹的心木:輕鬆讀懂佛法的空性

《南傳佛教第一人:佛使尊者》、《菩提樹的心木》、《觀呼吸》三本與南傳佛教有關的書籍,就要在中國大陸出版了,內心充滿期待與敬畏。 於 www.ddc.com.tw -

#13.釋迦牟尼| 創價學會全球網

... 佛教辭典 · 首頁 · 關於創價學會 · 佛教的源流; 釋迦牟尼. 釋迦牟尼. 釋尊於菩提樹下冥想 ... 不久,釋尊在菩提迦耶的一棵菩提樹下入定冥思,得悟正覺,洞悉到貫穿宇宙及一切 ... 於 www.sokaglobal.org -

#14.市府新聞稿-菩提樹新葉轉紅美麗的紅蔭大道

菩提樹 的葉子呈心形並有網狀葉脈,也是許多人製作「葉脈書籤」的首選,表面平滑有光澤,尾端有一個明顯延伸的頂端尾尖,則是熱帶植物排水的特徵,菩提樹也是佛教重要的 ... 於 www.gov.taipei -

#15.朝聖佛陀悟道寶地—摩訶菩提寺(Mahabodhi Temple)

... 佛教徒朝聖聖地。 相傳釋迦摩尼在菩提伽耶的一顆菩提樹下冥想了三天 ... 時至今日摩訶菩提寺從千年的歷史裡挺立下來,佛教在印度境內一度經歷衰落荒廢 ... 於 nit.immigration.gov.tw -

#16.歐亞普遍栽植卻截然有別的「菩提樹」

其原產地在中國大陸南方、中南半島和印度半島等亞洲低緯度之亞熱帶地區。相傳釋迦牟尼即是在菩提樹下悟道成佛,故佛教人士常視之為神. 樹或聖樹,其正式學名 ... 於 www.mjib.gov.tw -

#17.【特別報導】佛誕溯源佛教發源地菩提伽耶

對於佛陀信徒和朝聖者如玄奘和法顯而言,菩提樹和摩訶菩提寺是佛教徒朝聖之路上,最重要的遺址。事實上,整個北印度都有佛陀的足跡和他身後留下的僧院,甚至「比哈爾」這個 ... 於 www.rhythmsmonthly.com -

#18.菩提樹

菩提樹. 菩提樹為外來物種,原產地為印度、尼泊爾及巴基斯坦。菩提樹學名中的種尾名「religiosa」意為「宗教的」,意指佛教。 此樹於2017年由現時皇盛樓的位置移植至 ... 於 www.housingauthority.gov.hk -

#19.藏傳佛教文化研究:菩提樹下

藏傳佛教文化研究:菩提樹下| 作者: 扎洛| 大千出版社2002/09/19出版| 類別: 宗教命理> 佛教> 藏傳佛教| ISBN: 9789574470013 | 語言: 中文繁體. 於 www.kingstone.com.tw -

#20.佛陀的祝福- 源動力文化發展事業有限公司

在斯里蘭卡,無論城市、山上、海邊,到處可見寺院、舍利塔、佛像、菩提樹,佛教徒對佛陀的虔敬,體現在生活中的實踐。在這個寧靜、自然、和諧的國度裡,我們從他們身上發現 ... 於 www.pbc.com.tw -

#21.學習佛陀的智慧與慈悲西來大學菩提樹捐贈及植樹儀式

菩提樹 種植儀式由西來大學宗教系學生研究會發起,由人間佛教研究所主任Jens Reinke博士主持。謝校長代表西來大學向Vijaya佛寺表示衷心的感謝,並介紹了 ... 於 www.hsilai.org -

#22.菩提樹- 宗教藝品(古董收藏) - 人氣推薦- 2023年9月

菩提樹網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。妙雲集Q286菩提樹佛7.8cm小供尊【九龍佛具】菩提子佛珠-內有菩提樹?佛教跟菩提有什麼關係勒? 於 www.ruten.com.tw -

#23.Anuradhapura 古都遺跡:斯里蘭卡最古老的佛教聖地

摩訶寺的中心信仰:傳承血脈的老菩提樹. 菩提樹之神聖在佛教文化中是無庸置疑的,最著名的就是位在印度佛教聖地菩提伽耶(Buddha-gaya)、釋迦牟尼佛禪坐 ... 於 mrslai.com -

#24.印度中央邦博帕爾之桑奇大佛塔(12)

桑奇擁有眾多古代佛教遺址,其中有覆鉢式的佛塔和寺院房屋,最早的是建於阿育王時期,以後「巽伽王朝」(Sunga) 和「娑多婆訶王朝」(Sātavāhana) 相繼續興建,到了中古時期 ... 於 dudjomba.com -

#25.拜訪那株菩提樹

愈是接近那株菩提樹,這句話也一次次自動浮現腦海。 早晨的陽光略暖而 ... 除了佛教上的象徵地位,我也因碩士期間的研究題目,一直以來對桑科榕屬的 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#26.菩提樹照片、圖片免費下載

菩提樹 (花), 菩提樹, 林登, 佛教,. 菩提樹(花). 於 zh-tw.photo-ac.com -

#27.民國佛教期刊文獻集成及補編資料庫

特別搜尋的人名/別名:菩提樹社 搜尋這位作者的所有文章(包括以任何別名所發表的). 其它字號名, 菩提樹社. 回傳結果:1筆,目前是查詢結果的第1頁,第1筆~第30筆資料 ... 於 buddhistinformatics.dila.edu.tw -

#28.菩提樹_百度百科

... 菩提樹喜充足的陽光,不耐寒,冬季温度低於5℃時,會受寒害而落葉,喜濕潤的土壤環境,但忌積水。繁殖方法為插扦繁殖和壓條繁殖。菩提樹 ... 菩提樹被稱為佛教“聖樹”。 於 baike.baidu.hk -

#29.菩提樹旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖| ezTravel易遊網

位於菩提伽耶大菩提寺,據傳釋迦牟尼佛即是在此樹下得道成佛的。寺內環境清幽,有許多信眾前來朝聖,若對佛教有虔誠信仰的旅客,可以到此一訪。 於 vacation.eztravel.com.tw -

#30.佛陀證道菩提樹 - 平安禪- 靈鷲山

... 佛教女傳教師,前往斯里蘭卡為公主和侍女持戒,並帶去從菩提伽耶佛陀成道 ... 斯里蘭卡摩訶菩提樹,是由佛陀成道處的聖菩提樹阡插而成,具有相同的DNA ... 於 peacemeditation.ljm.org.tw -

#31.菩提樹

菩提樹. 菩提,學名:Ficus religiosa 科名:桑科. 俗名:畢本羅樹(梵語),思維樹,覺 ... 用途/解說:為佛教神聖之樹,相傳釋迦牟尼於菩提樹下頓悟成佛,故有菩提樹之名 ... 於 serv-oga.ncku.edu.tw -

#32.菩提樹-造林木與行道樹整枝與修剪主題館 - 農業知識入口網

... 菩提樹」之名,常見栽植於寺院前後,以紀念佛祖成道,佛教寺廟、庭園常可見其蹤影。生長快速,樹冠寬闊,為良好之綠蔭樹種,佛教神樹,庭園觀賞及行道樹。 分享 ... 於 kmweb.moa.gov.tw -

#33.菩提樹的心木:輕鬆讀懂佛法的空性(新書、二手書、電子書)

作者簡介:. 佛使比丘(Ajahn Buddhadasa,1906年-1993年),近代上座部佛教長老,泰國著名佛教僧侶。法號「因陀般若」(Indapanno),意思是「大智慧」 ... 於 www.taaze.tw -

#34.盤點佛教與樹的不解之緣,願心中菩提落地生根!

佛教 源於佛祖釋迦牟尼的教化,佛陀的生平與樹有著千絲萬縷的關係:降生於無憂樹下、得道於菩提樹下、涅盤於娑羅樹下、弟子首次結集於七葉樹下……並且佛教傳 ... 於 nianjue.org -

#35.菩提樹的心木:輕鬆讀懂佛法的空性

作者簡介. 佛使比丘(Ajahn Buddhadasa,1906年-1993年) 近代上座部佛教長老,泰國著名佛教僧侶。法號「 ... 於 w.sanmin.com.tw -

#36.聖菩提樹最新資訊、特色及評價

佛教 在斯裡蘭卡就此牢牢紮根,像這棵菩提樹一樣不斷髮展壯大,即便印度的菩提樹已然在曆史的洪流中消失不見,即便這裡曆經其他宗教統治者的入侵破壞,這棵菩提樹仍然屹立不 ... 於 hk.trip.com -

#37.植物采風集菩提樹

佛教 不只在熱帶和亞熱帶地區,佛教也盛行在青藏高原上,海拔三、四千公尺以上的高冷地區並不適合原產熱帶的菩提樹生長。然而在青海的瞿曇寺和塔爾寺,在拉薩的大昭寺也都種 ... 於 www.ctworld.org.tw -

#38.修剪菩提樹︰“批判佛教”的風暴

書名:修剪菩提樹︰“批判佛教”的風暴,語言:簡體中文,ISBN:7532538877,頁數:430,出版社:上海古籍出版社,作者:[美]杰米‧霍八德等主編,譯者:周貴華劉景聯等, ... 於 www.books.com.tw -

#39.菩提樹下

周夢蝶:〈菩提樹下〉,收入妙凡、蔡孟樺主編:《人間佛教》學報‧藝文第2期,高雄:財團法人佛光山人間佛教研究院,2016年03月,頁362-363。 於 www.fgsihb.org -

#40.菩提樹下/佛教文學天地

佛教 文學天地裡,散發著文學家任運自在的文人氣息, 處處投射出生命的靈動與感悟,悠遠、寧靜而雋永。 歡迎您和我一起徜徉「佛教文學天地裡」。 於 www.gaya.org.tw -

#41.菩提樹為何被視為“聖樹”?

... 菩提樹便成了維系佛祖淵源的“唯一血脈”。時至今日,在印度佛教聖地所植的菩提樹,包括佛祖打坐原址菩提迦耶的聖菩提樹,全部由斯裡蘭卡的菩提樹嫁接而來。 人文背景無 ... 於 big5.xuefo.tw -

#42.菩提樹與無花果

在當前多元化思潮氾濫成災的時代, 究竟基督教與其他宗教(特別是佛教)有. 何區別? 這是一個基督徒必須面對的問題. 使徒保羅曾概括地說:『希臘人求智. 於 www.tktruelight.org -

#43.菩提樹與佛教的淵源

“菩提”一詞爲古印度語(即梵文)Bodhi的音譯,意思是覺悟、智慧,用以指人如夢初醒,豁然開朗,頓悟真理,達到超凡脫俗的境界。佛祖既然是在此樹下“成道” ... 於 www.xuehua.us -

#44.菩提樹雜誌社

尚未授權本館 ; 江妙煦居士遺札n.127 · 菩提樹雜誌社 ; 佛教的倫理民主和科學-- 為總統創導復興中華文化而寫 · 菩提樹雜誌社(著) ; 佛教菩提醫院董事會施診義診辦法 · 菩提樹 ... 於 buddhism.lib.ntu.edu.tw -

#45.Bodhi Tree / 佛成道菩提樹

... 菩提樹在世界各地的分支。若欲更正或新增資訊,請洽bodhiproject@gmail. ... Chulalongkorn University Bodhi Tree / 朱拉隆功佛教大學菩提樹. Chan ... 於 www.google.com -

#46.菩提樹矢量圖、剪貼畫和插圖免費下載

佛教 的葉子, 菩提樹, 原產於歐洲, 印度,. 佛教的葉子. 佛教的葉子, 菩提樹, 原產於歐洲, 印度, · 植物樹花背景, 菩提樹, 原產於歐洲, 印度,. 植物樹花背景. 植物樹花背景 ... 於 zh-tw.ac-illust.com -

#47.陳進江--Plant Paper--菩提樹(佛教聖樹)

菩提樹. 菩提本無樹,明鏡亦非台;本來無一物,何處惹塵埃. 釋迦牟尼佛. 佛教神樹. 六祖慧能大師. 菩提本無樹,明鏡亦非台. 本來無一物,何處惹塵埃. 神秀大師. 身是菩提樹 ... 於 www1.au.edu.tw -

#48.菩提樹在佛教意象之研究-以印度菩提伽耶為中心

佛教 與樹有相當密切的關係,釋迦牟尼佛在「無憂樹」下誕生,在「菩提樹」下成道,在「娑羅雙樹」下涅槃,因此後世稱為佛教三大聖樹。依據大乘佛教思想,過去、現在、 ... 於 www.airitilibrary.com -

#49.菩提樹

... 菩提樹下燃燒著,一氧化碳毒氣不斷侵害印度菩提迦耶的聖樹。 來自三十個國家的僧侶決議將此問題公諸於世,呼籲全世界領袖共同重視,並拯救佛教的二個最神聖的象徵。 從 ... 於 vajrayana.asso.fr -

#50.欣賞佛光菩提樹思維正覺菩提道

菩提樹 又稱畢缽羅樹,為佛教聖樹,因佛陀於樹下悟道而成名,令古今聖賢皆讚嘆不已,最著名的四句偈:菩提本無樹,明鏡亦非台;本來無一物,何處惹塵埃 ... 於 www.lnanews.com -

#51.第二項遺跡的崇敬與巡禮

... 菩提樹,象徵佛的成道,所以受到非常的尊敬。『阿育王傳』說:阿育王「於菩提塔其心最重,所以者何?佛於此處成正覺故」(5)。菩提樹象徵著佛道,所以傳說凡摧殘佛教的 ... 於 www.mahabodhi.org -

#52.菩提樹與佛教的五樹六花(2016年5月14日)

這些樹種和花卉都是熱帶植物,蓋佛教源於印度。 「菩提」,是梵語bodhi,意為「覺悟」。由於佛陀在菩提樹下證道,見菩提樹即如見佛,故菩提樹也成為佛門聖樹之一,自古 ... 於 m.facebook.com -

#53.在東、西方皆普遍栽植的菩提樹

其原產地在中國大陸南方、中南半島和. 印度半島等亞洲低緯度之亞熱帶地區,相傳釋. 迦牟尼即是在菩提樹下悟道成佛,故佛教人士. 常視之為神樹或聖樹,其正式學名-Ficus. 於 www.forest.gov.tw -

#54.第四屆「菩提樹下• 經典迴響」

朝聖是憶念佛陀言教以及將之付諸實修的有力法門,對於佛教徒而言,與佛陀一生有關的四大聖地尤為重要。因此,84000團隊將前往印度菩提迦耶,佛陀成道之地 ... 於 84000.co -

#55.覺悟者之歌——菩提樹下的永恆故事

學佛後,我發現佛教並不是迷信的宗教,佛法所說的真理——緣起法則,不僅可以解釋宇宙人生的現象,更可以看清楚自己的心念,引導紛亂的心走向平靜……。那種 ... 於 e-info.org.tw -

#56.介紹常見行道樹菩提樹別名:神聖之樹、思維樹、畢缽羅樹

佛教 聖樹其中之一. 於 www.youtube.com -

#57.輕鬆小品-菩提樹?佛教跟菩提有什麼關係勒? - 九龍佛具

到我們停車的地方,. 看到成大路邊的行道樹,. 她開始介紹說這是菩提樹,特徵阿什麼的… 然後大家就開始問我,. 這是不是跟宗教有關阿? 佛教都會有提 ... 於 dragon9168.pixnet.net -

#58.藏傳佛教文化研究:菩提樹下

書名:藏傳佛教文化研究:菩提樹下,作者:扎洛,出版社:大千出版社. 於 www.airitibooks.com -

#59.智光商工佛教辦學以菩提樹為校樹

校長陳炳輝表示,由於是佛教辦學,以菩提樹為校樹,在校徽中更融入法輪及菩提樹葉,除了弘傳正道外,更要培育人才、服務社會。 據了解,南亭大師於1965年 ... 於 www.chinatimes.com -

#60.佛教詞典- 菩提樹【佛學大辭典】

菩提樹. 【佛學大辭典】 大字體 護眼色. (植物)Bodhidruma,又Bodhivṛkṣa,釋尊於此樹下成道,故 ... 於 m.fodizi.tw -

#61.菩提樹是佛教聖樹,見菩提樹如見佛陀.

菩提樹 的梵語原名爲「畢鉢羅樹」(Pippala),因佛教的創始人釋迦牟尼在菩提樹下悟道,才得名爲菩提樹(梵bodhivrksa),「菩提」(梵bodhi)意爲「覺悟」。 於 ppfocus.com -

#62.菩提樹下談政治| 誠品線上

作者, 張亞中. 出版社, 揚智文化事業股份有限公司. 商品描述, 菩提樹下談政治:不論是否喜歡政治,政治無所不在。本書不同於一般書寫角度,而是藉由「人間佛教」的 ... 於 www.eslite.com -

#64.菩提樹開花

... 菩提樹」,因此,「菩提樹」對於佛教信眾而言就是「聖樹」。 どんな花が咲く? 特徴や花言葉・仏教とのつながりも解説最終更新日: 年8月26日菩提樹は ... 於 budvidet-online.cz -

#65.印度Bodh Gaya(菩提伽耶):摩訶菩提寺 ... - 南亞風情

「摩訶菩提樹」是佛教徒心目中的神聖之地,四周架有圍欄保護大樹和設有祭壇供善信參拜。 「摩訶菩提樹」所在之地早至公元前三世紀的阿育王年代已築有寺廟,最早的佛塔建築 ... 於 southasia.go2c.info -

#66.印度菩提樹木製日本柚子佛教祈禱珠,京都手工製造冥想珠

Amazon.com: 印度菩提樹木製日本柚子佛教祈禱珠,京都手工製造冥想珠, 無金屬類型, JUA54 : 服裝,鞋子和珠寶. 於 www.amazon.com -

#67.菩提樹到底和佛教有何淵源

菩提樹 似乎天生來就與佛教淵源頗深,據傳說,2500多年前,佛祖釋迦牟尼原是古印度北部的迦毗羅衛王國(今尼泊爾境內)的王子喬答摩·悉達多,他年青時為擺脫 ... 於 kknews.cc -

#68.菩提樹- 植物介紹

菩提樹 與佛教的淵源頗深,在印度及泰國都被視為聖樹,受到民眾的愛戴。相傳,釋迦牟尼佛就是坐在這棵樹下悟道成佛,而菩提為梵語中「覺悟」的意思,因此 ... 於 chnh.mohw.gov.tw -

#69.菩提樹,為何被佛教視為「聖樹」?

菩提樹 ,被佛教視為「聖樹」,在印度、斯里蘭卡、緬甸以及國內各地的叢林寺廟中,普遍栽植。因釋迦牟尼在菩提樹下覺悟成佛,而被稱為「覺樹。」 於 read01.com -

#70.佛教中的菩提,菩提樹是指什麼? - 紫晶宮

答:一花一世界,一葉一菩提,菩提是印度梵文bodhi的音譯,是佛教名詞,意思是指不昧生死輪迴,從而導致涅槃的覺悟與智慧。菩提一詞來源於菩提樹,2500 ... 於 www.tzyy-jing-gong.com.tw -

#71.【錯誤】網傳「《菩提本無樹》高雄菩提樹開花了!見過嗎? ...

... 菩提樹是榕屬,花極小且隱於隱頭花序,開花並不明顯。兩者在外觀上有很大差異。 三、菩提樹在佛教意義中有悟道之義,起源於印度、中南半島,常見於 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#72.菩提樹佛珠的價格推薦- 2023年10月| 比價比個夠BigGo

佛教 跟菩提有什麼關係勒?的介紹歐! $100. 價格持平. 露天拍賣. 九龍佛具 ... 於 biggo.com.tw -

#73.佛陀於印度菩提迦耶成等正覺的菩提樹的樹籽!(佛教徒必看...)

要和大家特別說的是,原來佛陀成道的那棵菩提樹己被毀壞,在十二世紀回教徒入侵印度時被破壞,但西元前三世紀左右,阿育王的公主/比丘尼僧伽蜜多曾帶著佛 ... 於 www.myav.com.tw -

#74.椴樹菩提樹

... 菩提樹的生長,但菩提樹對於寺院來說又有極其重要的意義,所以中國北方很多寺院的「菩提樹 ... 佛教中菩提樹的葉子相近,被稱作「北方菩提樹」。 例如小葉椴 ... 於 bbigsttuddy.online -

#75.植物名稱菩提樹。菩提樹的梵語原名為「畢缽羅樹」(Pippala)

菩提樹 。菩提樹的梵語原名為「畢缽羅樹」(Pippala),. 因佛教的創始人釋迦牟尼在此樹下得成阿耨多羅三. 藐三菩提故,畢缽羅樹因而被尊稱為菩提樹(梵 bodhivrksa ... 於 sf1.loxa.edu.tw -

#76.朝聖佛陀的足跡-誕生、悟道成佛

釋迦摩尼佛陀於藍毗尼園一株無憂樹下誕生;靜坐菩提樹下7天7夜參透人生悟道成佛;在鹿野苑初轉法輪,佛教就此廣為流傳;於阿利羅跋提河的兩棵娑羅樹間圓寂,歸於涅槃。 於 www.travelrich.com.tw -

#77.菩提樹

佛教 創始人釋迦牟尼在一顆畢缽羅樹下悟道成佛,此樹種因而被尊稱為菩提樹。菩提樹原產於印度,在印度被稱為「聖樹」,也是印度的國樹。 有一首世界民謠就 ... 於 pkblog0438.blogspot.com -

#78.菩提樹(陳瑜)

佛教 音樂> 菩提樹(陳瑜). 全集播放. 下載地址 · #佛教音樂# · 【播放器APP下載】 · Twitter WhatsApp Sina Weibo Copy Link Facebook · 視頻首頁隨機音頻隨機視頻 · 八供養 ... 於 m.foyin.tv -

#79.菩提樹(臺灣的校園樹木)

菩提樹 的別名有:神聖之樹、思維樹、天竺菩提樹、印度菩提樹、佛樹、覺樹、道樹、道場樹。是佛教三大聖樹之一,另外兩個是:無憂樹、沙羅双樹。 Sources and Credits. 於 www.inaturalist.org -

#80.我最想種的一棵樹(2)我種不到悉達太子成佛的菩提樹 - 台糖

主要是因為我本身是信仰佛教,因此見證佛陀成道的菩提樹對佛弟子而言,是非常殊勝的存在,我們認為菩提樹可莊嚴道場、清淨辟邪,就如同佛舍利、佛像般,是佛弟子憶念三寶的 ... 於 www.taisugar.com.tw -

#81.三四、菩提樹_佛國之旅聖嚴法師著

... 佛教發源於印度,歷一千六百年而滅亡,東漢明帝時代,佛教初傳中國, ... 佛滅度後,阿育王即位之初,因為信仰外道而砍伐菩提樹。可是它不斷發出新芽 ... 於 www.book853.com -

#82.古印度佛教圖像分析與應用以菩提樹、釋迦牟尼佛佛象

象徵佛陀的菩提樹,與佛像時期釋迦牟尼佛之圖像意涵與造形變革,發覺此二種區間象徵圖像在古印度佛教歷史意義與發展所具有的開創性,是形成佛教 ... 菩提樹下成等正覺,「 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#83.七葉樹既不是娑羅樹也不是菩提樹

在佛教的辭典和植物書中又進一步介紹:印度王舍城有一岩窟,周圍長滿七葉樹,所以這兒又叫七葉岩,七葉窟,七葉園。這兒是佛祖釋迦牟尼的精舍。所謂精舍 ... 於 www.fjdh.cn -

#84.佛陀悟道聖地連八爆!菩提樹遭恐怖攻擊!

四大聖地之首:菩提迦耶為何被攻擊? 菩提迦耶對佛教徒的意義? 現今佛教在印度的情形? 於 talk.news.pts.org.tw -

#85.佛教植物教育展

與佛陀一生相關的四種聖樹,包括無憂樹、菩提樹、七葉樹、娑羅樹,佛館各角落都看得見。它們隨著季節變化,花開樹綠、生生不息。星雲大師說:「佛陀一生也 ... 於 openmuseum.tw -

#86.菩提樹下佛教網- 蕭平實導師,佛教正覺同修會,正覺教育基金會

佛教 正觉同修会(True Enlightenment Practitioners Association)是由萧平实导师所领导的大乘菩萨僧团及共修团体,自1997年正式弘传玄奘大师所确立,融摄中国文化的 ... 於 www.putishuxia.cn -

#87.菩提樹圖片PNG去背圖| 矢量圖案素材| 免费下载

菩提樹 圖片素材. 篩選. 菩提樹模板菩提樹剪貼畫菩提樹向量圖菩提樹圖標菩提樹佛植物泰國菩提佛教金色 ... 於 zh.pngtree.com -

#88.【佛館佛教植物園區探索1】 菩提樹

經典中的菩提樹是佛陀悟道成佛的神聖之樹,象徵智慧、覺悟,又名「畢缽羅樹」,是桑科榕屬植物,原產於印度,也是印度的國樹。每年夏季7、8月時,枝幹上常 ... 於 www.merit-times.com -

#89.菩提樹漫談

"菩提"是梵文bodhi的音譯,意指覺悟,菩提樹即覺樹,因為釋迦牟尼坐在這棵樹下成佛,覺悟了宇宙人生的真理,所以叫做菩提樹。 在佛教的經典裏面記載,不同的佛各有不同的 ... 於 www.buddhismmiufa.org.hk -

#90.【佛教植物探索】菩提樹|方格子vocus

佛陀悟道成佛的神聖之樹「菩提樹」。 佛教植物探索, 菩提樹, 一花一葉一如來, 清淨心, 佛陀說法, 智慧, 覺悟, 思維樹, 佛陀, 紀念館, 佛光山, 佛教, ... 於 vocus.cc -

#91.我見菩提樹,便見於如來

在這些植物中,菩提樹尤其受到尊崇,因為當年佛祖釋迦牟尼經過種種苦修後,正是坐在一棵菩提樹下時,仰望星空,終於覺悟,通曉一切智慧。因此菩提樹成為了佛教徒心目中的 ... 於 www.093.org.tw -

#92.與佛教有關的植物,五樹六花- 每日頭條

菩提樹 花(《藥用植物學》) 【來源】為椴樹科植物南京椴的花序。 【植物形態】南京椴,又名:密克椴樹、白椴。落葉喬木,高達15米。芽及幼枝密被灰白色星狀毛。 於 kaayriha.lesroues.ch -

#93.菩提樹Bodhi-tree - 佛教植物網| Buddhist Botanic Web

是佛教三大聖樹之一,另外兩種為無憂樹、娑羅雙樹。 □慧能和神秀以菩提所做的偈也廣為人知:. 神秀作偈:「身如菩提樹, ... 於 sites.google.com -

#94.台北市仁愛路上的菩提樹

菩提樹 的種子極小,. 似較粗的砂粒。 ? 一般佛教徒使用的念珠泛稱為「菩提子」,. 甚至還有草 ... 於 kmweb.moa.gov.tw -

#95.辭典檢視[道樹: ㄉㄠˋ ㄕㄨˋ] - 教育部重編國語辭典修訂本

字詞:道樹,注音:ㄉㄠˋ ㄕㄨˋ,釋義:佛教中因釋迦牟尼佛於菩提樹下成道,故佛家稱菩提樹為「道樹」。 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#96.再說菩提樹(圖) - 釋迦牟尼- 修佛- 信徒

這個王國的太子喬答摩悉達多,在一棵大樹下參禪悟道,修煉成佛,即今被佛教徒尊稱的釋迦牟尼佛。釋迦牟尼當時修佛參悟,打坐時的那棵樹,原名叫畢菠蘿樹, ... 於 www.secretchina.com -

#97.與佛教有關的植物,五樹六花- 每日頭條

菩提樹 的樹冠寬闊,在其樹蔭下Ficus religiosa L. 「五樹六花」即佛經中規定寺院裡必須種植的五種樹,六種花。. 頻道: 收藏文章摘要: 之前我們領略過美洲西海岸那壯美的 ... 於 rahabasaaa.kapelle-veltheim.ch -

#98.著作內頁- 故宮研究出版專區

朱仕甄,〈開枝散葉的聖菩提樹--斯里蘭卡佛教造像藝術〉, 《藝術家》,486期(2015.11),頁418-423。 作者. 朱仕甄. 出版日期. 2015.11. 文章名稱. 於 theme.npm.edu.tw -

#99.菩提本無樹明鏡亦非台本來無一物何處惹塵埃

心是菩提樹,身為明鏡臺。明鏡本清淨,何處染塵埃。 菩提本無樹,明鏡亦非 ... 佛語經典語錄,佛教經典語句,佛經經典名句-名言佳句大全網. 1、菩提本無 ... 於 axilem3a.cmshredders.com