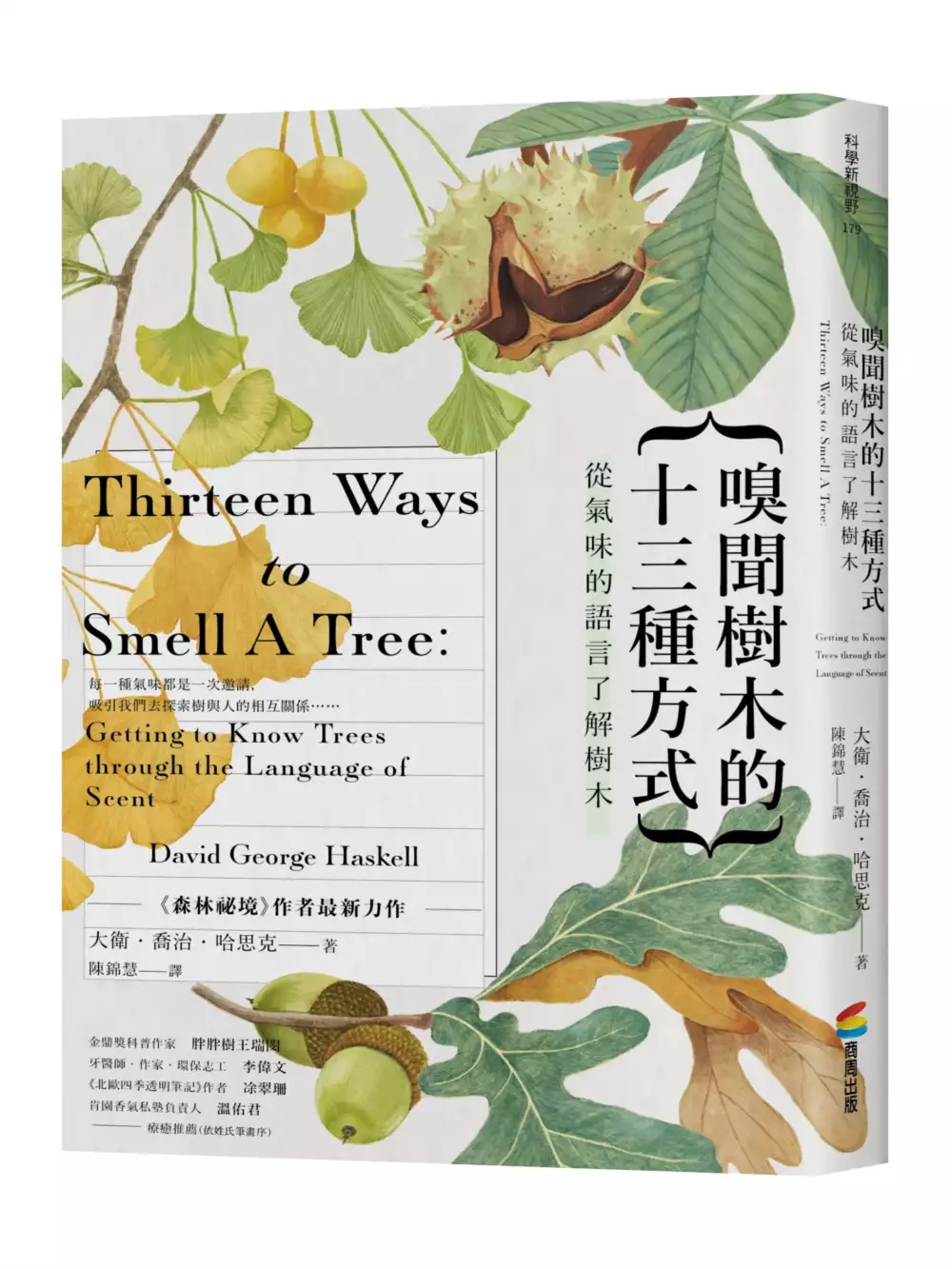

蕨類植物的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦大衛.喬治.哈思克寫的 嗅聞樹木的十三種方式:從氣味的語言了解樹木(書衣海報特別收錄12幅精緻針筆植物繪) 和的 101個哲學問題(第四版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站詩心媽咪蕨類植物圖鑑 - 隨意窩也說明:【詩心媽咪蕨類植物圖鑑】 《 三叉蕨科 》 沙皮蕨(擬叉蕨,下延沙蕨) 《 水蕨科》 水蕨《 水龍骨科》 大線蕨(橢圓線蕨)(線蕨) 女王鹿角蕨 三角鹿角蕨 石葦(飛刀劍、 ...

這兩本書分別來自商周出版 和廣西師範大學出版社所出版 。

國立臺灣師範大學 美術學系美術創作碩士在職專班 李振明所指導 吳麗美的 縫中蕨起-吳麗美當代水墨創作論述 (2021),提出蕨類植物關鍵因素是什麼,來自於蕨類、特殊技法、轉化、共生、當代水墨。

而第二篇論文世新大學 觀光學研究所(含碩專班) 簡博秀所指導 羅國瑛的 從淡蘭古道出發-讓文化觀光走入國際世界 (2021),提出因為有 古道、文化觀光、世界遺產、淡蘭古道、楊廷理、長距離步道旅行的重點而找出了 蕨類植物的解答。

最後網站蕨类植物知识简介 - eFloras則補充:蕨类植物 在自然界为一个自然的类群,属于蕨类植物门,分为5个亚门,它们各自代表一条进化线,这5个亚门是: (1)松叶蕨亚门,代表植物有松叶蕨; (2)石松亚门,代表植物 ...

嗅聞樹木的十三種方式:從氣味的語言了解樹木(書衣海報特別收錄12幅精緻針筆植物繪)

為了解決蕨類植物 的問題,作者大衛.喬治.哈思克 這樣論述:

每一種氣味都是一次邀請,吸引我們去探索樹與人的相互關係…… 金鼎獎科普作家 胖胖樹王瑞閔 牙醫師.作家.環保志工 李偉文 《北歐四季透明筆記》作者 凃翠珊 肯園香氣私塾負責人 溫佑君 ――療癒推薦(依姓氏筆畫序) 樹的詩人哈思克,以十三則人與樹的親密故事開啟情緒與記憶之門, 引領我們踏上由科學、歷史、文化所交織而成的氣味之旅…… 從你初次翻開的書頁氣息,到橡木深沉暢快的氣味,到森林大火散發的窒悶煙氣,到豐富食物滋味的月桂與橄欖油,再到一杯匯集三大洲香氣與美味的琴通寧……且跟著哈思克乘著氣味的翅膀,踏上人樹與共的悠遠旅程。 好評推薦: 從祕境探索、聆聽聲音,哈思克總是能夠用獨

到的方式帶領大家認識樹木,接近大自然。這一次,請大口吸氣,跟著哈思克,感受樹木帶給人類世界的諸多美好氣味。 ――金鼎獎科普作家 胖胖樹王瑞閔 樹木有味道,它們透過味道彼此對話,人依樹而活,也與樹一起演化,因此樹的味道能活化人的免疫系統,讓身體強健,心靈安定。可惜都市生活讓我們忘了嗅聞大樹,幸好有這本書,喚起我們的嗅覺記憶,引領我們回到生命源頭,那個萬物互相連結的世界。 ――牙醫師.作家.環保志工 李偉文 跟著作者詩意的文字與豐富的自然生態故事,走進由氣味交織而成的世界,氣味在扉頁之間有如涓涓長河串連時空,喚起遠古的身體記憶,將人與萬物連結,原來森林早已化為氣味藏匿於生活微細角落,只待我

們重新開始嗅聞。 ――《北歐四季透明筆記》作者 凃翠珊 閱讀這樣的一本書,除了能收獲硬核但可口的科普果實,作者閃爍著哲思的文字,更宛如十七世紀的法蘭德斯織錦壁毯,繁密而繽紛,使人流連忘返。 ――肯園香氣私塾負責人 溫佑君 兼容並蓄、言之有物、辭藻優美,大衛.哈思克喚醒我們的氣味記憶,讓我們回想起人類的生命與樹木的奇異密不可分。值得細細品嘗的盛宴。 ――英國皇家學會院士 彼得.克萊恩(Sir Peter Crane) 一段令人忘我的嗅覺旅程,帶領讀者穿越觸動感官的森林。每一章召喚一種新的氣味:落葉和燃木煙;松脂和單寧;奎寧和月桂葉。並且展現生命的繽紛多彩。大衛.哈思克是個知識豐富、機

智淵博的同伴,引領我們走遍世界各地,提醒我們嗅聞一切。本書為我們帶來一陣清新氣息。 ――《廢棄島嶼》(Islands of Abandonment)作者 凱兒.弗林(Cal Flyn), 如果你喜歡鑑賞文學、探索真相,或者你是環保人士,這本書是寫給你的。簡言之,這本書探討人與樹的關係,適合所有人閱讀。 ――英國廣播公司《鄉村檔案》(BBC Countryfile)

蕨類植物進入發燒排行的影片

Please subscribe to 《菜班長》 Channel on YouTube if you like my videos

喜歡請按讚分享訂閱唷

身在天際線被高樓所取代的水泥叢林,出入山岳、貼近自然這股樂活潮流,你跟上了嗎?位在石門水庫西側的石門山(又名小竹坑山),為台灣小百岳之一,海拔高度達551公尺,除了坐擁石門水庫壯麗美景、及龍潭、大溪街景,還有機會見到台北101!兩大熱門路線打破你的框架、解放你的視野!

由民治路的入口牌樓進入石門山步道北端,前段屬原始泥土路,假日不少攤商聚集販售登山杖、小吃、山產。沿途坡度平緩,以悠閒自適的步調慢賞相思林、油桐樹、蕨類植物交織的自然饗宴,同時儲備征服好漢坡的體力。僅短短400公尺的好漢坡,因坡度落差將近200公尺走起來並不輕省,得靠拉繩前行。另一路線景春步道,相較之下則是易走許多。登上坡頂,一望無際的大壩風光,讓來時疲累感頓時被興奮感取代。稍作休息後,直取海拔535公尺的太平山,山頂建有通訊高塔,完勝一日攻二山的目標,過癮萬分!

石門山勞工育樂中心旁的觀音像步道是另一登山選擇;平坦的柏油路面兩旁,藝術雕像與恐龍模型構成的反差美感,吸引旅人目光。石階緩緩爬升約400公尺至觀景小平台,立牌分別指引東、西、北向所見地標,8公尺的觀音像屹立於觀景小平台旁,潔白素雅,靜觀往來旅人。持續往世外桃源平台前行,即是好漢坡步道與觀音像步道交會處-一等三角點,不僅許多登山客以此為登頂目標,也是最能享受遼闊視野的地方,循指標可往位於台3乙的石門山南端入口。

縫中蕨起-吳麗美當代水墨創作論述

為了解決蕨類植物 的問題,作者吳麗美 這樣論述:

本論文是以「縫中蕨起」為主要研究與創作,蕨類在本創作研究中,主要是取材與議題設定的思考,因此藉由圖像的運用,蕨類的表現已是圖案化或符號化的概念,筆者從生活中蒐集大量的創作題材透過對植物的聯想,將其轉化為心中意象,在藝術創作表現上對未來應該充滿挑戰與創新,筆者以水墨創作元素為基礎,融合當代水墨創作形式與技法表現,期許當代水墨畫能夠展現更多元的面貌,以呈現不同的創作風格。論文共分五章:第一章:緒論,研究動機與目的,研究內容與範圍,研究方法,名詞釋義;第二章:蕨形狀態創作學理探討,蕨類植物生態意涵,植物美學之探討,形式探討與藝術家作品分析;第三章:縫中蕨起創作理念與實踐,創作理念,創作實踐,創作主

題內容概述;第四章:創作實踐與作品解析,本創作分為四個系列,「城市系列」、「生態系列」、「原生系列」、「共生系列」;第五章結論:創作省思與未來展望。對於水墨畫的傳承與創新,不論是故事語言象徵意涵,或是生態環境將成為本研究中所提出植物環境議題,在藝術創作上有更好的表現,個人的水墨創作理念,對山水畫的創新與發展做更進一步分析與研究,藉由創作發展出富有個人藝術創作語言的藝術作品。

101個哲學問題(第四版)

為了解決蕨類植物 的問題,作者 這樣論述:

太陽熄滅後會發生什麼?獨角獸真的只有一隻角嗎?莫比烏斯環有什麼神奇之處?人死後的遺產可以留給長期陪伴自己的電腦或機器人嗎? 《101個哲學問題》是一本讀起來輕鬆愉快的哲學普及讀物。作者從日常生活入手,通過101個寓意豐厚的小故事引導讀者思考101個重要的哲學問題。 本書對於問題的討論雖隻言片語卻切中要害,很多問題本身是沒有答案的,但循著有趣的故事和問題思考下去,不僅能領略到哲學的淵博和深刻,更能讓哲學思考成為一種習慣和能力。本書是適合青少年的思維訓練手冊,更是適合大眾讀者的哲學入門讀物。

從淡蘭古道出發-讓文化觀光走入國際世界

為了解決蕨類植物 的問題,作者羅國瑛 這樣論述:

雪山隧道,拉近臺北盆地與蘭陽平原之間的空間與時間距離。常言道,路是人走出來的,回顧過往沒有公路的年代,原住民與來自閩粵兩省漢移民往來臺北盆地與蘭陽平原之間,乃是以雙腳在雪山山脈北段山林裡走出一條條的山徑形成淡蘭古道。「文化」乃是人類在生活過程中,經過日積月累所創造出來的事物、經驗與傳承。文化觀光,為九十年代以降國際旅遊市場的趨勢。觀光旅遊事業的永續發展,如何引發旅客的「重遊意願」為關鍵要素。走馬看花的旅遊方式與旅遊行程,內容貧乏的觀光資源與觀光景點,缺乏「旅遊吸引力」,甚至因為「旅游形象」不佳,導致旅客的「旅遊滿意度」得不到高度評價。文化觀光,可以提供具有深度的旅遊方式與旅遊行程。為了保護世

界各地珍貴的文化遺產、自然遺產免於遭受天然災害影響或是人為的破壞,聯合國教科文組織,推動將世界各國及各地區擁有傑出普世價值的文化或自然資產,登錄於世界遺產名單,藉由國際間的合作達到保護世界遺產的目的。做為文化資產以及觀光資源,古道是前人留給後人的文化遺產。淡蘭古道,曾經有凱達格蘭族與噶瑪蘭族的足跡。清嘉慶17年(1812),蛤仔難納入大清帝國版圖,設置噶瑪蘭廳隸屬臺灣府,楊廷理,做為關鍵人物之一,三度進出臺灣,多次出任臺灣知府(含署理),五次入蘭,擘劃開蘭事宜,以重要推手相稱當屬實至名歸。淡蘭古道蘊含豐富的歷史性、文化性以及自然生態的多樣性,結合國際間「長距離步道旅行」的風潮,藉由推廣淡蘭古道

引發旅客個人的「旅遊動機」以及觸動旅客個人的「旅遊意向」,帶動我國臺灣地區不同類型文化觀光資源建構的「旅游形象」和「旅遊吸引力」,成為國際旅遊市場境外遊客來臺旅遊的目標。

蕨類植物的網路口碑排行榜

-

#1.蕨類(Pteridophytes(Ferns and Fern Allies))及裸子植物 ...

提供超連結供快速查詢已介紹過的植物蕨類(Pteridophytes(Ferns and Fern Allies)) 鐵線蕨科(Adiantaceae) 鞭葉鐵線蕨(Adiantum caud. 於 raywang1016.pixnet.net -

#2.水生蕨類植物 - 海词词典

海詞詞典,最權威的學習詞典,專業出版水生蕨類植物的英文,水生蕨類植物翻譯,水生蕨類植物英語怎麼說等詳細講解。海詞詞典:學習變容易,記憶很深刻。 於 dict.cn -

#3.詩心媽咪蕨類植物圖鑑 - 隨意窩

【詩心媽咪蕨類植物圖鑑】 《 三叉蕨科 》 沙皮蕨(擬叉蕨,下延沙蕨) 《 水蕨科》 水蕨《 水龍骨科》 大線蕨(橢圓線蕨)(線蕨) 女王鹿角蕨 三角鹿角蕨 石葦(飛刀劍、 ... 於 blog.xuite.net -

#4.蕨类植物知识简介 - eFloras

蕨类植物 在自然界为一个自然的类群,属于蕨类植物门,分为5个亚门,它们各自代表一条进化线,这5个亚门是: (1)松叶蕨亚门,代表植物有松叶蕨; (2)石松亚门,代表植物 ... 於 www.efloras.org -

#5.台灣原生植物全圖鑑第八卷上: 蕨類與石松類石松科-烏毛蕨科

許天銓、陳正為、「植物獵人」洪信介、Ralf Knapp 等中外蕨類專家首次聯手寫作☆ 首次根據2016年11月最新發表的PPG I分類系統編排台灣蕨類名錄☆ 自石松目的石松科起,至水 ... 於 www.eslite.com -

#6.【桃園淺山蕨類】首次揭開桃園淺山地帶特色蕨類植物群相

闊鱗鱗毛蕨,孢子囊群發育於羽軸及邊緣的中間處。 內容提供/《自然保育季刊》 文/農委會林業試驗所福山研究中心研究助理張智翔、農委會 ... 於 www.agriharvest.tw -

#7.fern and fern allies; Pteridophyte - 蕨類植物 - 國家教育研究院 ...

出處/學術領域, 中文詞彙, 英文詞彙. 學術名詞 地質學名詞, 蕨類植物, Pteridophyta. 學術名詞 生物學名詞-植物, 蕨類植物, fern and fern allies; Pteridophyte. 於 terms.naer.edu.tw -

#8.最適合帶回家的那些蕨類植物 - iFuun

蕨類植物 是最古老的陸生植物,在生物發展史上,已有27000萬年到35000萬年的歷史,泥盆紀晚期到石炭紀時期,是蕨類最繁盛的時期,為當時地球上的主要植物類群。 於 www.ifuun.com -

#9.特別介紹-蕨類植物 - 科博館

蕨類植物 的孢子囊群或僅由單一個孢子囊構成,或由多數的孢子囊聚集而成;前者如石松科、卷柏科、瓶爾小草科等,後者則普遍地見於其餘大多數種類的蕨類植物。 於 web2.nmns.edu.tw -

#10.蕨類植物的脈相與系統演化關係之研究

標題: 蕨類植物的脈相與系統演化關係之研究. A study on the relationship between venation pattern and systematic evolution of ferns in Taiwan. 於 tdr.lib.ntu.edu.tw -

#11.蕨類植物種類多好看又耐活盆栽照顧5技巧

大部分蕨類植物適合熱帶雨林的生長環境,即使是依附其它大型樹木而生長的蕨類,如附生的鹿角蕨,也都喜歡疏鬆、排水、透氣性好的土壤,所以培植蕨類植物 ... 於 www.epochtimes.com -

#12.蕨類植物門

蕨類植物 門. 學名: Pteridophyta. 中文名: 蕨類植物門. 分類: Phylum(門). 植物界 >. 真蕨綱. 本網站內容由: 基隆市野鳥學會 建置與維護。 中研院數位文化中心 ... 於 kite.biodiv.tw -

#13.台灣享蕨類王國美譽多種應用創造新價值

蕨類植物 在台灣就有700多種,讓台灣享有蕨類王國的美譽,不過不會結果、也不會開出美麗花朵的蕨類時常被人們忽略,事實上它們有的能吃、有的能拿來做 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#14.多肉、空氣植物與蕨類森林:5家風格迥異的植栽專賣店 - every ...

標籤: 植物, 盆栽, 多肉植物, 蕨類植物, 酉Succulent & Artwork, MRS. INOUE 植物雜貨店, 回春Vivify, 有肉Succulent & Gift, 空氣圖書館, 鹿角蕨, ... 於 everylittled.com -

#15.「蕨」代風華 北台灣的生態寶藏

南港山群翠綠層疊的羊齒植物,點綴了觸目盡是水泥森林的台北,也讓台北成為市區內擁有最豐富野生蕨類的國際都會。忙碌的都市人,假日時分,何不來一趟活生生的「侏儸紀公園 ... 於 www.taiwanpanorama.com.tw -

#16.蕨類觀察圖鑑1:基礎常見篇 - 博客來

台北市人,瑞士蘇黎世大學系統植物學研究所博士,曾任國立台灣大學植物學系副教授及植物標本館館長。從國小開始就與自然結下不解之緣,大學時迷上蕨類,學士、碩士、 ... 於 www.books.com.tw -

#17.蕨類植物( Pteridophyta ) [ 特徵

蕨類植物 的孢子體 遠較配子體顯著﹐一般所見的為孢子體。孢子體具有根﹑莖﹑葉。莖多橫生在泥土裏(根狀莖)﹐少數為直立。莖有維管束組織 ... 於 www.eduhk.hk -

#18.什麼是蕨類植物?有什麼特徵,蕨類植物的主要特徵是什麼?5

蕨類植物 是植物中主要的一類,是高等植物中比較低階的一門,也是最原始的維管植物。大都為草本,少數為木本。蕨類植物孢子體發達,有真正的根、莖、葉 ... 於 www.jipai.cc -

#19.紐西蘭選銀蕨當國旗但台灣蕨類其實是世界第一 - 上下游

素有台灣蕨類教父之稱、現為台大生態學與演化生物學研究所兼任副教授的郭城孟表示,全世界蕨類植物花樣最多的就在台灣,無論是應用在園藝上的蛇木、清炒就 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#20.蕨类植物怎么浇水 - 花卉百科谷

蕨类植物 怎么浇水简介:蕨类植物在生长季两三天浇一次,保持好空气湿度,可在早上浇水。夏季每天浇一次,放在通风的地方,选用疏松土壤,让水渗透到根部。 於 www.hhbkg.com -

#21.4.蕨類- Kaikai

蕨類 是一群具有維管束的孢子植物,由於沒有花、果實和種子,在生存競爭的條件上顯得較種子植物遜色,因此在植物演化的主流位置──森林中,只能屈居配角,躲在種子植物的 ... 於 sites.google.com -

#22.4種蕨類種植方式,加碼居家蕨類盆栽(鹿角蕨、鐵線蕨、山蘇

未來編整理出4種蕨類種植方式,不管是剛入門的植物新手,或進階綠手指,都能找到適合自己需求和喜好的種植方式,另外再加碼4款居家蕨類盆栽,快用美美的室內植栽綠化 ... 於 www.lifeaholic.tw -

#23.國中_生物_實驗4-1 蕨類植物的觀察 - 學習吧

翻轉學習影片描述:【授權單位】翰林出版事業股份有限公司【單位簡介】 翰林出版成立迄今已立50餘年,出版品涵蓋幼教、國小 ... 於 www.learnmode.net -

#24.【課程心得】向蕨類植物學習生命課題by 佩玲 - 自然生態導覽

9月26日聆聽了郭城孟老師介紹蕨類的故事,有很深的感觸和感動。蕨類是不開花,不結果,而用孢子繁殖後代的植物。看似柔弱的蕨類,竟有著難以想像的 ... 於 ecoguide.pixnet.net -

#25.生態類-蕨類Ferns

蕨類的幼葉大都呈現卷曲狀,這也是辨認蕨類植物最簡易的方法。蕨類是一群具有維管束的孢子植物,不開花、沒有果實和種子,而且一般也沒有明顯的樹幹(莖),所以整個 ... 於 twpeec.water.gov.taipei -

#26.臺北市登山步道的小問號「蕨」妙好景

臺北市保有豐富種類蕨類的棲地,非親山步道莫屬。登山步道沿途一片片翠綠、茂密的蕨類植物,大如筆筒樹,小到岩石上宛如指甲片的團扇蕨、伏石蕨等, ... 於 www.travel.taipei -

#27.魚尾蕨盆栽|蕨類植物| 室內植物

魚尾蕨生長在熱帶與亞熱帶地區,很適合台灣的環境,喜歡斑駁或是光亮的環境,與潮濕的空氣【產品品名】魚尾蕨盆栽【內容物】 植株、盆子、懶人肥1份【陽光 】 部分遮 ... 於 www.jardinforestier.com.tw -

#28.1束人造蕨類植物葉子 - SHEIN TW

在SHEIN臺灣在線商店購買1束人造蕨類植物葉子, 發現更多仿真植物. 於 www.shein.tw -

#29.Wuba Yang「紙蕨」個展樹火紀念紙博物館登場! - Mot Times ...

2017年開始剪製紙質蕨類植物,希望跳脫出傳統剪紙的既定印象,讓逐漸式微的剪紙藝術以新的面貌延續下去。 www.paperobject.com. 《紙蕨Paper Fern —Wuba ... 於 www.mottimes.com -

#30.極其耐陰的幾種觀賞蕨類植物,知道這幾個小妙招,避免葉黃干尖

如今目前市面上普遍的蕨類植物,除開上邊提及的這幾類,也有一些主莖更精巧的蕨類植物,包含狼尾蕨、銀線蕨、綠化蕨、綠雲蕨、心葉蕨(澤瀉蕨)、傅氏 ... 於 read01.com -

#31.蕨類類植物與人類

紫萁、菜蕨、水蕨等幼葉,也常常被當作蔬菜食用。 3.工業上的利用. 許多蕨類植物,也是工業生產上的重要原料。石松的孢子可作為冶金工業上的 ... 於 www.ddhhw.com -

#32.家中的蕨類植物要怎麼養 - 百花花卉谷

澆水很好,以保持土壤溼潤。在生長季節,每月一次用液體肥料施肥。 家中的蕨類植物要怎麼養 2. 於 www.bhhhg.com -

#33.蕨類植物有哪些?蕨類植物圖片及名稱 - 花卉百科園

起源與分類蕨類植物(Fern)也叫羊齒植物。在古生代,蕨類植物中的鱗木、蘆木都很高大,是煤形成的重要原材料。現代生存的蕨類植物 ... 於 www.hhbky.com -

#34.蕨類植物- 性質和應用,種植和護理| 關於花園

事實證明,森林蕨類永不在貧瘠的土壤,脫水,他原來的生長的地方- 腐殖質豐富的地球,它在榿木和白楊的灌木叢更好。 據了解,白楊- 在“消毒”的樹,它不會 ... 於 vsaduidoma.com -

#35.【經典書摘】 蕨類觀察入門及圖鑑

蕨類 不開花,也沒有果實和種子,而且一般也沒有明顯的樹幹(莖),所以整個植株最顯著的部分就是它的葉子。與其他的植物相比,蕨類的葉子通常比較大,這是為了要在森林中主流 ... 於 www.rhythmsmonthly.com -

#36.蕨類植物- 教育百科

隱花植物的一大類,包括蕨類、石松類、木賊類。常為草本,莖有維管束,葉子較小,行孢子繁殖。此類植物有性世代與無性世代互相交替,繁盛於古代,今所用煤, ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#37.台灣的蕨類植物及其利用

Psilotales 松葉蕨目 Psilotaceae 松葉蕨科 Psilotum 松葉蕨屬 松葉蕨 Equisetales 木賊目 Equisetaceae 木賊科 Equisetum 木賊屬 木賊 Equisetales 木賊目 Equisetaceae 木賊科 Equisetum 木賊屬 臺灣木賊 Isoetales 水韭目 Isoetaceae 水韭科 Isoetes 水韭屬 臺灣水韭 於 www.npgrc.tari.gov.tw -

#38.「蕨」色島嶼台灣蕨的前世今生

(生命會自己找到出路)台灣蕨類教父郭城孟再補充註解:「蕨類是生命自己尋找出路的最佳例證。」 四億年前,蕨類曾是森林霸主,後來地位陸續被種子植物和 ... 於 nspp.mofa.gov.tw -

#39.一棵柏金鹿角蕨換一張台積電股票的秘密 - GQ Taiwan

那時Tommy在外商公司薪水優渥,進口與養殖蕨類植物真的只是興趣,還在台南老家附近蘭花園的角落自己繁殖。 於 www.gq.com.tw -

#40.柴山蕨類植物- 楊吉壽 - 國家網路書店

書名:柴山蕨類植物,語言:中文,ISBN:9789860244762,頁數:153,出版社:高雄市政府研究發展考核委員會,作者:楊吉壽,出版日期:2010/10/01,類別:其他其他. 於 www.govbooks.com.tw -

#41.臺灣植物誌新分類群之增補—石松類植物及蕨類植物篇

傳統認知的蕨類植物(pteridophytes)係. 泛指所有以孢子(spore)為繁殖體的維管束植. 物,演化地位介於苔蘚植物與種子植物之. 間。依據葉之有無、葉片內葉脈的多寡及葉. 於 www.tfri.gov.tw -

#42.[問卦] 蕨類植物是不是植物殺手的唯一救贖?

種什麼死什麼真的很難過連仙人掌都會被枯死不過話說回來仙人掌需要充足陽光我也無法提供是不是只要這個好看的蕨類植物就好了? 於 pttgopolitics.com -

#43.蕨類| 校園植物網 - 新泰國小

蕨類植物 又常被稱為低等維管束植物,因為它有別於種子植物,不產生 ... 別名:密毛蕨《海南植物志》、毛轴蕨《蕨类名词及名称》、饭蕨《中国药用孢子 ... 於 163.26.205.2 -

#44.蕨類植物的特點蕨類植物的觀賞價值 - 爵士範

二疊紀以後到三登紀由於地球演變這類植物才大部分滅絕,其遺體埋藏在地下而形成了現代的煤炭層,目前存留下來的都是一些小型的草本植物。 蕨類植物的觀賞 ... 於 www.jueshifan.com -

#45.植物界的演化樹植物界的演化樹

苔類. 12,000. 無種子維管束植物. ④石松門. 石松類. 1,000. ⑤蕨門. 蕨類、木賊、松葉蕨12,000. 裸子植物. ⑥銀杏門. 於 www.mingdao.edu.tw -

#46.苔藓與蕨類 - 黑胡桃網路閣

苔蘚植物雖然也有明顯的世代交替現象但是與蕨類不大相同苔藓植物之配子體孢子體發達,能獨立生活孢子體中雖有部分的綠色細胞可以製造養分但仍需仰賴 ... 於 blackwalnut.npust.edu.tw -

#47.蕨類狂想曲 - 我們的島

更有趣的是許多蕨類的祖先,還曾經長得跟大樹一樣高,早在一億五千萬年前侏儸紀時代,古老的蕨類植物,就以高大的樹蕨姿態,建立了稱霸一時的「孢子 ... 於 ourisland.pts.org.tw -

#48.太魯閣國家公園蕨類植物之研究

研究單位. 中華民國國家公園學會 · 作者. 郭城孟、陳應欽 · 蕨類植物是一群在演化上具有中間性質的植物,其起源可追溯至石炭紀之前;然而,古今蕨類植物之相貌已大異其趣,今 ... 於 www.taroko.gov.tw -

#49.這些常見的蕨類植物,你認識幾個? - 每日頭條

蕨類植物 (Fern)也叫羊齒植物。在古生代,蕨類植物中的鱗木、蘆木都很高大,是煤形成的重要原材料。現代生存的蕨類植物 ... 於 kknews.cc -

#50.美國Cavallini & Co. wrap 包裝紙/海報蕨類植物 - 茶筆巷文具 ...

美國Cavallini & Co. wrap 包裝紙/海報蕨類植物 ... 請注意!!Cavallini系列商品因包裝材積關係配送僅限郵寄(只限匯款後出貨),若未正確結帳將會改單或取消訂單,敬請了解。 於 www.tpl-stationerylife.com.tw -

#51.公園新花漾- 【蕨類植物】... | Facebook

【蕨類植物】 蕨類植物沒有繽紛花色,卻也是千變萬化,它總是默默的代代相承,看盡了生命的演變過程。今日我們在侏儸紀公園以及金曲29最佳原住民語專輯入圍影片中都看 ... 於 www.facebook.com -

#52.石松,木賊,蕨類植物結構的差異。 作為一個人使用木賊 - ad

在石松,木賊和蕨類植物的結構,尤其是他們的代謝和生物學意義將在我們的文章中討論。 在陸地上的植物出口. 有一種理論認為,所有生物,包括已在水生環境中出現的植物。 於 zhtw.unansea.com -

#53.蕨類植物

蕨類植物 中文名拉丁名所屬科過山龍Lycopodium cernuum L. 石松科Lycopodiaceae 全緣卷柏Selaginella delicatula (Desv.) Alston 卷柏科Selaginellaceae 生根卷 ... 於 cmuscmr.cmu.edu.tw -

#54.Fern towel 蕨類植物鋪巾

Sora 多用途鋪巾. 設計靈感來自於蕨類植物。fern:蕨,蕨類植物,羊齒植物。 高吸水力,快乾;輕巧緊湊;防沙,適合海灘使用。 尺寸:78厘米x 183厘米用途:可做浴巾、 ... 於 agogreen.com -

#55.蕨類植物- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦蕨類植物商品就在蝦皮購物!買蕨類植物立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#56.觀賞蕨類植物都有哪些 - 養花網

文章導讀:觀賞蕨類植物的種類有腎蕨、扇葉鐵線蕨、鹿角蕨、鳥巢蕨、鳳尾蕨、烏蕨以及中華金粉蕨。腎蕨是一種不開花的蕨類植物;扇葉鐵線蕨的莖依舊是 ... 於 yanghua.ltd -

#57.蕨類植物淺說

蕨類 是不開花,不結子,而用孢子繁殖後代的植物。蕨類除了用孢子繁殖外,也可以用分株的方法進行繁殖。大多數的闊葉蕨類,可以簡單的從 ... 於 fens.slps.tp.edu.tw -

#58.链束植物- 维基百科,自由的百科全书

链束植物傳統上是被歸類在植物界的一門-蕨类植物門(Pteridophyta)裡的,但因为蕨类植物是一个并系群而被現代的分類法拆分,并将链束植物单列为一个单系群。 傳統上, ... 於 zh.wikipedia.org -

#59.臺灣是蕨類王國

蕨類植物 最顯著的特色1.蕨類從小就是好奇寶寶,充滿問號。 2.蕨類是靠孢子囊內的孢子來繁衍後代。 不會開花,沒有果實和種子,靠孢子繁衍後代3.蕨類植物是維管束植物中 ... 於 tpmtc105.pixnet.net -

#61.蕨類植物小徑::嘉道理農場暨植物園

在蕨類植物小徑的樹木,岩石和灌木叢上,你可以找到130多種不同的蕨類植物。潮濕,陰暗的環境讓我們想起了蕨類植物曾經是地球上主要的植物,像世界在億萬年前的樣子。 於 www.kfbg.org -

#62.植物界最強住客免房租還住景觀水岸房 - 鏡週刊

身在蕨類王國的台灣,只要到台北近郊坪林的「金瓜寮蕨類步道」,就能輕鬆欣賞到多達300種的蕨類植物,其中住在景觀好、依山傍水的「鳥巢蕨」, ... 於 www.mirrormedia.mg -

#63.台灣原生植物全圖鑑(第八卷)(上)蕨類與石松類

台灣原生植物全圖鑑(第八卷)(上)蕨類與石松類:石松科~烏毛蕨科(精裝) - 植物圖鑑, 許天銓、陳正為、Ralf Knapp、洪信介, 9789862623886. 於 24h.pchome.com.tw -

#64.山蘇花-蕨類植物是世界最古老的植物(院區開放參觀網路導覽

科名:, Aspleniaceeae 鐵角蕨科 · 學名:, Asplenium antiguum Makino · 說明:, 山蘇花又稱鳥巢蕨,附生,根直立很短,被透明鱗片,密生,單葉,叢生,葉柄很短,中肋正 ... 於 www.ey.gov.tw -

#65.橫屏背步道的蕨類解說

今天特別邀請工作忙碌的羅醫師,來帶領學員認識橫屏背步道的蕨類植物;羅醫師講解幽默有趣,盡量深入淺出說明蕨的特徵和孢子的形狀,用心良苦,讓我們這些門外漢聽的 ... 於 sowhc.sow.org.tw -

#66.符合鐵線蕨科的藏品

主題與關鍵字:界:植物界、界(英文):Plantae、門:蕨類植物門、門(英文)... 資料識別:標本館號:26054、編目號:F. S. Hsu 2154. 271/528 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#67.没阳光也给你好看的蕨类植物,关键还好养!

蕨类 只比苔藓植物略高那么一点点的的高等植物。生于植物世界大繁盛的代表时期石炭纪,蕨类随着世代更迭,剩下矮小类型仍在地球上繁衍不息。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#68.陽明山國家公園蕨類總列表

雙扇蕨示意圖 · 生芽鐵角蕨示意圖 · 稀子蕨示意圖 · 樹蕨示意圖 · 臺灣水韭示意圖 · 栗蕨示意圖 · 伏石蕨示意圖 · 斜方複葉耳蕨示意圖 · 連結至陽明山國家公園網站. 於 www.ymsnp.gov.tw -

#69.蕨類植物-PTT/DCARD討論與高評價網拍商品-2021年11月

推薦 · 捲捲鹿P.Foongsiqi 馮詩琪(FSQ、鹿角蕨上板、爪哇鹿角蕨、文青植物、蕨類植物、雨林植物可參考) · 自然標記蕨類植物小彈簧乳膠席夢思零壓床墊軟硬1.5m1.8m定做. 於 feebee.com.tw -

#70.下列何者正確?(A)現存的蕨類植物中 - 題庫堂

【題組】45. 有關蕨類植物的敘述,下列何者正確?(A)現存的蕨類植物中,大多擁有直立且高大的莖(B)鳥巢蕨(山蘇花)的地下莖可作蔬菜,以供食用(C)古代高大的蕨類埋在 ... 於 www.tikutang.com -

#71.如何照顧波士頓蕨和其他蕨類?8個關於蕨類施肥與澆水的園藝 ...

葉面肥料噴霧很適合滋養蕨類植物。每兩週按照使用說明用水稀釋使用一次,請記住不要過度施肥,一次施得太多、太濃,植物都不能 ... 於 www.homify.tw -

#72.蕨王國,古老綠生命(農委會) - 行政院農業委員會

全世界各大類的蕨類植物,臺灣可說是得天獨厚的幾乎都可見;臺灣蕨類約有六百餘種,其中特有種約60 種,稀有蕨類高達228 種,約占全部蕨類種數的36.0% ,這個比例算是非常 ... 於 www.coa.gov.tw -

#73.蕨類氣孔對環境二氧化碳濃度變化之敏感性

對植物的影響,本研究測量9 種蕨類植物、1 種石松植物以及2 種被. 子植物的葉片在合適的溫度、濕度及光線下改變環境二氧化碳濃度後. 的氣孔導度(stomatal conductance) ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#74.蕨類植物種植 - Motics

蕨類植物 一般繁殖及栽培方法蕨類介紹臺灣蕨類山蘇生態館蟲蟲來源肥培管理病害管理蟲害管理友善農業雜草防除攻略蘇出產業產銷通路產業策略聯盟山蘇花漾山蘇多元化開發 ... 於 www.motics.me -

#75.生物知趣:蕨類植物 蘇美靈|翼報

雖然蕨類植物不會開花,也不會結果,但它們卻在葉子背面生出一個稱為胞子囊的構造,用以製造單細胞的胞子。這些棕色的胞子被風吹散,落在泥土裏便會生出 ... 於 www.ebaomonthly.com -

#76.蕨類研究室- 植物組 - 特有生物研究保育中心

何謂蕨類植物?蕨類植物為具有維管束構造傳輸水與養分,且以孢子繁殖的一群植物,生活史中具有獨立生長的配子體與孢子體階段,目前全世界已知約有一萬餘種,分布於全球各地 ... 於 www.tesri.gov.tw -

#77.蕨類植物花樣多(上)

就分類地位來說,蕨類植物屬於最高等的孢子植物,因為它們用抱子來繁殖後代,可是卻是所有用孢子繁殖後代的植物中,唯一具有骨架─ 維管束─ 的一群。維管束就好比高等動物 ... 於 www.ntsec.edu.tw -

#78.台北植物園蕨類植物區 - Peter's Blog

進去後中間有一個約一、二坪大的花圃,裡面種了過溝菜蕨、毛蕨、南洋巢蕨、小毛蕨、木賊、腎蕨、毛葉腎蕨等蕨類,後方的牌子標示著「蕨類植物區」,其右邊即是入口。 於 pkblog0438.blogspot.com -

#79.政府給國人「加菜」! 林試所公布57種食用蕨類蔬菜 - 自由時報

農委會林試所研究員黃曜謀是蕨類專家,他認為台灣滿山遍野的蕨類植物,難道只有山蘇與過貓可以吃嗎?觀賞、民生用品、裝飾、園藝景觀外,可以藥用救人 ... 於 news.ltn.com.tw -

#80.台南景點》蕨的想買就買.彷彿來到熱帶雨林,走進蕨類植物的 ...

台南蕨的想買就買, 一看到這名字就覺得好有創意, 看到蕨字就大概知道這裡是有很多植物的地方了吧, 走進這裡就好像走入一片植物還有蕨類的世界, 於 yoke918.com -

#81.台灣蕨類植物的認識與園藝應用 - 南天書局

商品型號:, NMN-0091. 庫存狀態:, 缺書中. I S B N:, 9578503121. 作者:, 林仲剛著. 出版社:, 國立自然科學博物館. 出版年份:, 1996. 叢書系列:. 圖書分類:. 於 www.smcbook.com.tw -

#82.蕨類植物型態基本認識

無及胞膜的形態皆是蕨類植物分類非常重要的因子。 孢膜是覆蓋在孢子囊群上一層保護的構造,其可區分為圓形、腎形、長條. 形 ... 於 www2.pccu.edu.tw -

#83.波士頓腎蕨. 盆栽照顧教學 - 2Ustyle

波士頓腎蕨盆栽保養要點 · 土壤/介質保持均勻濕潤。 · 要避免澆水過量導致植株根部泡在水裡, 否則會導致爛根。 · 以掛吊方式栽種的蕨類植物或者是大型蕨類 ... 於 www.2ustyle.com -

#84.【觀念】植物界--蕨類植物| 自然 - 均一教育平台

影片:【觀念】植物界--蕨類植物,自然> 國中> 國中生物> 【七下】分類。源自於:均一教育平台- 願每個孩子都成為終身學 ... 於 www.junyiacademy.org -

#85.台南溫室「蕨的想買就買」 店自慢,直擊店內植物精選

「蕨的想買就買」顧名思義,店內種植大量鹿角蕨等蕨類,以及空氣鳳梨、石松、觀葉植物等,佔地兩百多坪的場域,包含半露天的迷你觀葉庭園, ... 於 www.travelerluxe.com -

#86.【陽台上的風景】蕨類點點名。鹿角蕨苔球槲蕨石松馬尾衫上板。

從「多肉植物」到「空氣鳳梨」現在栽進「蕨類」世界, 但不敢入坑太深,畢竟陽台不夠大(許多蕨類需要大一點的空間),口袋也不夠深......。 不過觀察蕨 ... 於 carolsmemory.pixnet.net -

#87.蕨類植物門_百度百科

蕨類植物 門(學名:Pteridophyta)是又稱羊齒植物,是一羣進化水平最高的孢子植物。生活史為孢子體發達的異形世代交替。孢子體有根、莖、葉的分化,有較原始的維管組織 ... 於 baike.baidu.hk -

#88.烏毛蕨科- 台灣原生植物全圖鑑第八卷(上) - momo購物網

內容簡介; 出版史上首次依照2016年11月發表的PPG I分類系統編排蕨類名錄, 物種清單最新,收錄種數最多的台灣蕨類大圖鑑! ☆ 許天銓、陳正為、「植物 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#89.蕨類植物

蕨類植物 · Equisetum hyemale 大木賊 · Nephrolepis exaltata 'Olive fern' 黃金瀑布蕨(黃金波士頓蕨、黃金波士頓腎蕨) · Nephrolepis exaltata 'Corditas' 密葉波斯頓蕨( ... 於 flora.naturestore.com.tw -

#90.蕨類家居栽培 - 自由之森

感謝資深花友J.CLin特別為大家撰寫的專文!蕨類是一群植物中的綠色隱士,它們沒有鮮美的花朵,只有翠綠的葉片,而多變的葉片與植株型態, ... 於 freeforest.waca.ec -

#91.蕨類植物 - 眉毛人教學亂亂講

只記得植形老師上課想事情時會閉上眼睛,上了什麼內容則沒什麼印象,. 直到開始照顧盆栽們之後,開始喜歡蕨類植物,喜歡他們的精緻、對稱和繁盛的生命力。 於 browbio.blogspot.com -

#92.課本原文第十章_第五節

大多數都含有葉綠體,可行光合作用,自行製造養分。這一群生物是由綠藻類演化而來的,依演化的先後,可分為蘚苔植物、蕨類植物、裸子植物和 ... 於 163.28.10.78 -

#93.「蕨」對有趣:觀察蕨類的「不定芽」 | 環境資訊中心

但是,蕨類植物並未因此被淘汰,雖然遠古時代以孢子繁殖方式依然保存至今,但窮則變、變則通,倒也發展出許多特殊的適應方式,如植株由巨木演化為草本,以 ... 於 e-info.org.tw -

#94.蕨類植物和裸子植物和被子植物有哪些差異(III) @ dr HSU blog

蕨類植物 多生長在陰溼的地方。植物的莖常埋於地下,稱為地下莖;有些蕨類的莖則直立且高大,如筆筒樹。蕨類的葉 ... 於 dr590921.pixnet.net -

#95.蕨類- 優惠推薦- 2021年11月| Yahoo奇摩拍賣

花花世界玫瑰園* 7501蕨類植物** 蟻巢蕨** 5/6吋盆/ 高20-30公分/ .最新品種【花花世界玫瑰園】R$500直購. 1. #蕨類. 缺貨中-花花世界_蕨類*銀鹿鹿角蕨苗*. 於 tw.bid.yahoo.com -

#96.「蕨」色島嶼台灣蕨的前世今生 - 聯合新聞網

四億年前,蕨類曾是森林霸主,後來地位陸續被種子植物和開花植物取代,但蕨類沒有因此滅亡,反而演化出更強悍的生存機制,繼續欣欣向榮。 在郭城孟著作的 ... 於 udn.com