虎尾科技大學世界排名的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭德浩寫的 室內觀葉植物栽培日誌:IG園藝之王的綠植新手指南 和柳林緯,趙如璽的 大人變了,孩子就會不一樣都 可以從中找到所需的評價。

另外網站環羽重要活動 - 環球科技大學也說明:虎尾 鎮虎尾國小. 雲林縣古坑鄉2011年鄉長盃羽球錦標賽. 100.11.20. 古坑國小體育館. 2011環羽新生排名賽. 100.11.02. 湖山活動中心. 如羽隨形2011環羽裁判講習.

這兩本書分別來自遠流 和遠見所出版 。

南臺科技大學 休閒事業管理系 林舜涓所指導 李宛柔的 消費者與飲料店員工在服務品質屬性差異之探討 (2021),提出虎尾科技大學世界排名關鍵因素是什麼,來自於手搖飲、服務品質、高附加價值、重要度-滿意度模式、二維品質模式、精緻化二維品質模式。

而第二篇論文輔仁大學 大眾傳播學研究所碩士班 賴盈如所指導 呂忻叡的 運用健康信念模式與利他主義探討COVID-19預防行為—以2021年臺灣疫情為例 (2021),提出因為有 健康信念模式、新冠肺炎、利他主義的重點而找出了 虎尾科技大學世界排名的解答。

最後網站企業最愛科大排行榜/臺科、朝陽分奪公私立冠軍!半導體人才則補充:《遠見》今年特別公布「國立技職」與「私立技職」相關調查結果,以及四年來的公私立技職科大前十名學校排名變化,分析為何某些學校特別受到企業肯定。

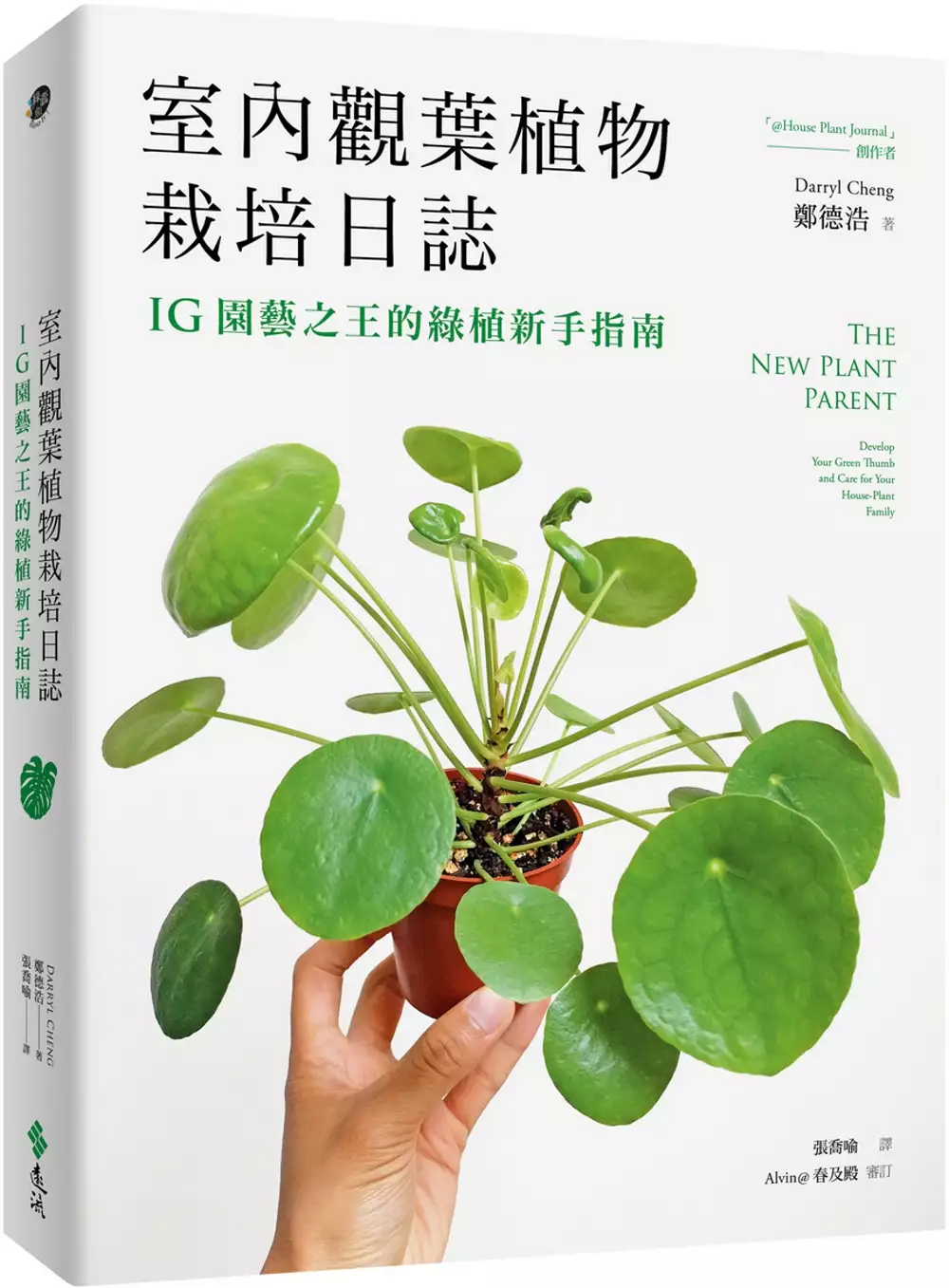

室內觀葉植物栽培日誌:IG園藝之王的綠植新手指南

為了解決虎尾科技大學世界排名 的問題,作者鄭德浩 這樣論述:

☆全球630,000 IG粉絲引頸期盼☆ ☆美國亞馬遜書店園藝類書排名No.1☆ ☆《紐約時報》專文訪問☆ ☆特邀Alvin@春及殿專業審訂☆ 用工程師的心態與方法來照顧室內植物 兼顧美學、生物學與同伴情誼 幫你找到真正的種植樂趣與喜悅 看了許多園藝指南,還是有很多疑問、老是把植物種死嗎? 許多園藝書中說的「適度澆水」,到底怎樣才叫「適度」? 「需要明亮的間接光線」到底要多明亮? 「這種植物只需要很少的光線」,是真的嗎? 作者從完全不懂園藝,到成為深受全球植物愛好者歡迎的園藝類IG創作者,靠的是身為工程師的思考與研究精

神。他仔細記錄培育植物的過程、精準測量並實驗植物需要的光照、土壤、用水、施肥等條件,用簡單親切的口吻,無私地分享給大眾,並在網路上回答過數千則植物照顧相關問題。 在本書中,他更是傾囊相授,帶來室內植栽的新思維。他教我們了解植物的需求,以適當的光線、水分和養分,讓它們住得舒服,自然會長得好。讀完本書,你會發現自己不必再把那些植物品種照顧指南奉為圭臬,能夠化被動為主動,自行觀察分析,成為更有自信的室內園丁。他建議大家多些科學精神與務實的期待,少點失誤與完美主義,透過對大自然單純的熱愛和欣賞,你將與美麗的綠植們產生更深的連結。 本書涵蓋了室內植栽的所有基本知識,從找對光線、澆水和通氣

等日常照顧,再到選擇容器與推薦的品種等等,應有盡有。作者像是與朋友聊天一般,娓娓道來自己照顧及培育各種植物的故事,加上恰到好處的照片與插圖,使本書更令人愛不釋手。 室內觀葉植人推薦 Alvin|春及殿 Primavera Brie Wang | ???????????????????????? 宇宙 總監 胖胖樹王瑞閔|金鼎獎科普作家 苔哥|微境品主理人 木丁口植栽 我不許你死~Sean&LO新手植物日記 青青小樹 植木卡卡西 農夫祥 龜背芋與他們的產地觀葉什物aka我是一個臭植男 熱情推薦 ‧這本書上提到的不只有植物的照顧方式,更

有著其他書中較少提到的,種植植物的心態,還有保養修剪的細節,這些不僅對種植新手幫助甚大,入坑已久的朋友也可以用來檢視自己的方式是否需要調整。──苔哥╱微境品主理人 ‧本書的原文版是幾年前我們剛開始踏入植栽世界時,第一本入手的植物書,我記得才看十幾頁之後就大為驚豔,因為他是從非常淺顯易懂(但很重要)的理論概念切入,釐清概念後,一步步教你打造出一個「適合你家植物」的環境。──我不許你死~Sean&LO新手植物日記 ‧對於室內植物新手,這是一本能建立完整種植觀念的好書。作者像寫日記般長期記錄了植物在每個過程可能會經歷的樣貌,強調理解植物,讓我們在閱讀的過程中,也能建立起正確的養植

心態。──植木卡卡西 ‧本書透過圖文並行,有條理地整理許多養育植物的必備知識,讓植物新手不再無所適從、跌跌撞撞。細細閱讀本書有了一個好的開始後,在家中建立自己熱愛的植物王國,也就指日可待了。──農夫祥 ‧這本書介紹了不少種植物中非常實用的「心法」跟「觀念」,與我自己平常對於照護植物的心法也非常相似,裡頭濃縮了種植物會碰到的各種問題,以及市場上熱門室內植物的基本介紹,有了這些觀念後,懂得挑選適合自己的植物,並找到家中適合植物生長的環境,這樣照顧植物、讓居家空間充滿綠意,就不再是一件困難的事了。──青青小樹

消費者與飲料店員工在服務品質屬性差異之探討

為了解決虎尾科技大學世界排名 的問題,作者李宛柔 這樣論述:

服務之優劣源自於「消費者」的感受,因此對飲料店服務品質的研究都是以「消費者」角度探討。然而,業者與消費者對於服務品質認知可能存在差異,若業者與員工對服務的要求是自身的喜好或認知來提供服務不僅無法獲得消費者認同,嚴重時可能會危及企業的生存。本研究主要目的由 I-S Model、 Kano Model 與 Refined Kano Model 之整合瞭解飲料店從業人員與消費者對服務品質要素認知的一致性程度以提供業者更完整的面向。本研究由97位飲料店員工及223位消費者回收之有效問卷數據進行統計分析。研究結果顯示:1.消費者對店內環境與原物料的安全性的「重要度」認知最高; 飲料店員工除了對店內環境

及衛生外,也注重店面地點及人員穿著。2.消費者及飲料店員工對服務品質要素「重要度」認知有差異。飲料店員工較重視服務的有形性與關懷性等屬性,消費者卻重視服務的反應性與可靠性。3.消費者及飲料店員工對服務品質要素「滿意度」認知有差異。飲料店員工評估自己服務的表現以「有形性」屬性的滿意度最高,對「反應性」及「可靠性」的滿意度較低。4.在消費者品質要素歸類「服務人員穿著整齊」與「服務人員不會因為忙碌而忽略顧客」為關鍵品質。「店面乾淨明亮」與「服務人員注重環境衛生」為高附加價值,是具有高重要度的一維品質屬性。5.服務人員正確回答問題」、「食材安全,有合格的檢驗報告」與「店內環境舒適」在消費者品質要素歸類

為高魅力品質。然而,以上項目卻在飲料店員工的認知上是消費者不在意所以也不必費心的品質要素。

大人變了,孩子就會不一樣

為了解決虎尾科技大學世界排名 的問題,作者柳林緯,趙如璽 這樣論述:

或許有不少人覺得,年輕人只是「愛講話」,言不及義,總是「我想...」、「我要...」,自我感覺過於良好;相對地,大人嗎,就是愛說教,只會扣上一頂「我是為你好...」、「你以後長大就知道了...」之類的大帽子,就要孩子乖乖聽話。是這樣嗎?或許是,但也可以不是。 跨世代溝通的問題,沒有你以為的那麼難。大人拿出誠意先改變自己,這世代的年輕人並不上個世代傻,慢慢也會漸漸變得不一樣。 在許多學生、家長憂心「畢業即失業」、企業常嘆找不到可用人才的時代,這是一個由學校扮演橋樑的故事,讓學生、家長、老師、企業能夠彼此對話。透過書中的精彩案例,教你如何跨世代溝通,無論你是學生、家長、老師、企

業,都能學會如何跟不同世代的人和諧共處。 作者簡介 柳林緯 交通大學傳播研究所碩士,技職教育電子科系出身,曾獲得臺灣區技藝競賽視聽電子組銀牌,主要經歷為資深電子資訊與科技類媒體新聞工作者,著有《OUTLOOK 97的使用藝術》(資訊人文化)等書,並譯有《計算機概論 2011》(培生教育出版)、《電子商務》(普林斯頓)、《計算機概論 2013》(高立圖書)等大專教科書,其報導、專欄與譯作等文章散見於各大相關專業媒體,亦曾多次受邀採訪全球各大資訊相關展覽以及世界知名科技廠商。 趙如璽 大學專攻歷史,碩士學習大眾傳播,曾任廣告、雜誌出版媒體產業,現任資深文字工作者。

以編輯、企劃、採訪、撰文為職,以攝影、繪畫、設計、美食為志。 發表過的文章、出版過的書籍,跨足多元領域,如傳記、旅遊、美食、設計、藝術、產業等。 「藉著每一個採訪過的人、每一個親訪的地域、每一次體驗過的事件,成就一塊塊抽象圖案,拼組出眼底下的大千世界,以文字爬梳一則則人生的蒙太奇。」 序 我是當了校長以後,才開始學怎麼當校長的!/武東星・大葉大學校長 前言 把學生教好,事在人為/趙如璽 第一部:資深工作者給社會新鮮人的建議 台明將企業總經理林肇睢 不必以特別的眼光看待他們,而是要給年輕人舞台/柳林緯 奇想創造執行長謝榮雅 解決問題的能力,就是年輕與資

深的最大分野/趙如璽 怡利電子副董事長陳錫堯 願意學習、願意接受挑戰,就不怕找不到工作/柳林緯 果舖創意創辦人林進昇 重視專業態度,讓自己成為喜歡付出喜歡學習的海綿/柳林緯 建大工業董事長楊銀明 把年輕人的創意和活力引導到適合他們發展的方向/柳林緯 第二部:當大人願意嘗試改變 危機處理 用相同的工具說話,積極回應才能逆轉勝/趙如璽 自我行銷 用自己的資源滿足對方想要的/趙如璽 正面衝突 發現有錯立刻改/趙如璽 錯誤管理 讓孩子在做中發現問題/柳林緯 臨場反應 以實際體驗取代口頭講解/柳林緯 國際視野 人文為主、語言為輔,年輕人才能看見世界大局/柳林緯 說

服改變 大人也需要激勵/趙如璽 行為管理 先交心,再教心/趙如璽 互動式領導 上課玩真的,下課跟學生一起玩/趙如璽 面對競爭 帶孩子提早上「戰場」/趙如璽 設定方向 相信他,他就能改變世界/趙如璽 承擔責任 教孩子認清自己的本分/趙如璽 心靈成長 以社團活動取代說教/趙如璽 第三部:夢的起點:寫給三十歲的自己 重新遇上十八歲的自己/邱雅韵 三十歲的你,記得我們有約!/高瑋鴻 年屆三十的我,可符合這名字的期許?/柯景昀 三十歲的妳,是否已實現對自己的承諾?/潘姿伶 三十歲的我,是否依然擁抱熱情如昔?/吳明興 選書緣起 大學不能只談生意經!學校是辦

教育的地方,但在教育制度中,大學老師卻是各級學校中,唯一不必修教育學分的人,但他們面對的學生,是半個大人、也是半個孩子。一般的觀念是,學校就是這個樣子,加上「教授大、學生小」的不對等關係,常會忽略學生的需求,遇到要改變時,學校的反應往往是「因為學生怎樣,所以不能這麼做!」跨世代的溝通,這樣可行嗎? 社會早已走向多元,大家從四面八方來到學校,背後都有不同的家庭、文化等因素,影響每個人的認知與行為;看似一對一的互動,其實是跨世代、族群的溝通,一些傳統的觀念或作法,都必須有所改變。透過大葉大學的經驗分享,希望可以提醒做為師長的「大人」們,在感嘆年輕人很難溝通的時候,也應該反求諸己,先嘗試改變

,就可以發現,原來孩子也會不一樣!大葉做到了,如何做到的? 前言 大學不能只談「生意經」 在台灣現行的教育制度下,各級學校老師中,只有大學老師不必修教育學分。當然,大學老師的角色,跟中、小學不同,但怎麼教學、怎麼跟學生相處,還是有方法可以做得更好,其中的關鍵就是「溝通」。 老師跟學生是這樣,學校與老師、家長、學生之間,也都是如此。尤其,當社會早已走向多元,大家從四面八方來到學校,背後都有不同的家庭、文化等因素,影響每個人的認知與行為;看似一對一的互動,其實是跨世代、族群的溝通,一些傳統的觀念或作法,都必須有所改變。 心中傳來改變的聲音 自從二○一○年十月接任

大葉大學校長、擔任第六任校長開始,武東星心中就有一股「要開始改變」的聲音,催促著向前。 武東星回顧自我的人生里程,幾乎與學校、教育脫不了關係。大學時期,擔任家教及補習班老師,研究所階段於五專任教,當年完成博士學位時,理所當然地認為,自己會走上教職之路;然而,他的論文指導教授李明逵老師提醒,若是缺乏產業界的實質經驗,將來如何教導學生和產業接軌? 這番話,促使武東星先到工業技術研究院服務,再返回大學任教。一路歷任工業技術研究院光電所(與電子所合併後稱電光所)課長、虎尾科技大學電機資訊學院院長、中興大學材料系主任和工學院副院長、大葉大學董事會董事等職務,訓練出他在教育行政管理的完整資

歷。 不僅如此,在產業的經歷,也讓武東星觀察到,不論是研究中心或是學校,都有與業界脫節的情況。因此,接任大葉大學第六任校長後,他就把重心放在協助師生在產學交流與產品開發發展上。 或許是長久一直浸淫在教育中,讓武東星對於教育有著一種理念與期待。大學,是辦教育的地方,要發揮教育的功能,遇到學生的抱怨就要想辦法並予以改進,不能因噎廢食。一般的觀念是,學校就是這個樣子,加上「教授大、學生小」的不對等關係,常會忽略學生的需求,遇到要改變時,學校的反應往往是「因為學生怎樣,所以不能這麼做,」成為改變的種種阻礙。 大學不能只顧經營 雖然這是武東星第一次做校長,但他認為,一

所大學,不能只顧經營,大學的目的是把學生教好,一切「事在人為」。 所幸,在接任大葉大學校長之後,大葉的表現如同天蠶蛻變,於國內、國際都創造出許多傑出的成果。 在學術研究方面,據台灣ESI論文統計,大葉工程領域進入世界前百分之一(以論文被引用次數計算);而WOS論文統計,也顯示出大葉的機械學門、農學類、材料類、生物及免疫類等領域,已蓄積相當的研究能量。 學生的學習表現更是優異,國際比賽屢獲佳績:德國紅點(RedDot)設計、德國紐倫堡國際發明展、莫斯科俄羅斯阿基米得國際發明展、義大利國際發明展、日本國際微機構競賽、韓國首爾女性影展殊榮,在在印證國際間的學術研究及專業表現,

備受肯定。 隨著台灣近年來努力推動大學國際化的潮流,大葉大學更拔得頭籌,榮登二○一一年全球綠色大學排行(GreenMetric World University Ranking)亞洲地區受評學校第一名、世界第十六名,在四十二個國家、一百七十八所大學的競逐中,脫穎而出。 歷年來,第一至十五名都是由歐、美高知名度學府,如:英國諾丁罕大學、美國加州大學柏克萊分校、康乃爾大學等囊括,大葉大學能打敗眾多世界名校而名列十六,實屬不易。成為全台及全亞洲第一名的綠色大學,展現出大葉大學「綠色思維藍圖三部曲」:綠色生態營造、綠色生活經營、綠色生命教育。 近年來,大葉大學的辦學績效也展現非

凡氣勢。連續兩年的大學指考達到罕見的滿招記錄。在大學競爭激烈、少子化世代,學生人數由九千人成長為一萬一千多人,可說是逆勢成長。 大葉如同脫胎換骨,校務更是蒸蒸日上。日前獲教育部教學卓越計畫核定,一○二至一○三年補助經費高達新台幣一億元,最新揭曉的二○一三年西班牙Webometrics 世界大學網路排名(Webometrics Ranking of World Universities)結果,大葉大學的全球排名又在大幅進步七十四名後,躍升至第一五三二名,在超過兩萬一千所參與評比的國際高等學府中,由二○一二年的「全球前百分之八」一舉向前跨進至「全球前百分之七」的領先地位。 在師生的

努力下,大葉的優異表現也讓武東星榮獲亞洲最佳商管學院獎「教育卓越貢獻獎」,成為第一位獲得獎項的台灣校長,讓師生皆引以為傲。 瞭解需求才知道該怎麼做 對一所大學來說,能夠有這樣的成果,不是校長自己一個人的貢獻,最主要還是來自於學校師生願意反映自己的需求,以及諸多同仁的配合。 當然,做為校長,必須採用一些方法,來達到改革的目的。像是自上任後,武東星一方面在校園中進行走動式管理,觀察思考師生需求,另一方面也透過學生的電子郵件(E-Mail),瞭解大家的問題與意見。 大葉的校長信箱不是虛設,學生可以直接寫信給我,透過跟學生的溝通,了解他們的需求。接到信件後,武東星會排時間

跟學生面對面談話,也會問學生:「可不可以把電話留給我?」希望讓學生感受到校方對學生意見的重視。 「我不是校長,學生才是校長,」武東星常說,要「以學生為本體,讓學生一同治校。」學生勇於表達意見,學校則會依其建議來調整,這麼做會讓學生明白,找校長是有用的,也比較有成就感,而成就感是決定學生學習的重要因素。 其實,與同學的互動還有各種形形色色的作法。譬如說,有時武東星會在晚上去學生社團看他們練習,學生還會驚訝地說:「校長,你怎麼來了!」透過平日練習時給予他們鼓勵,比到了期末表演才出席更重要。 也因為與學生互動多,才有機會在生活中發現他們的需求。以宿舍來說,全面裝置Wi-Fi,

讓學生與時代接軌,住宿安全更通過教育部認證,未來,還將全面實施「住學合一」,每棟宿舍都將有一個書院空間。另外就是讓很多學校頭痛的交通問題,學校實施兩年且十分成功的525交通專案與五車共構,其實就是為了確保學生交通安全,更因此獲得一○一年度獲教育部評鑑為大專組唯一「金安獎」。 再則,在校園環境中,改造被戲稱為「好漢坡」的連續陡坡、建造戶外無障礙景觀電梯等,都是為了讓學生生活更便利。此外,大葉大學是山坡地形,各單位辦公室分處不同地方,學生要辦停車證、畢業證書等,得山上、山下跑。因此,學校決定將師生最常接觸的單位放在同一個地點,設置聯合辦公室,只要「One Stop」,學生就可以處理好所有程

序,並且透過「家戶聯防」相互監督,提升行政效率,讓員工提供有品質的行政服務。 當校長,百分之七十的時間都在處理小事,可是小事若不處理就會變成大事;學校的每件事都跟校長有關係,面對學生、家長的反應、教育部的訴求,腳步要很快,很快要予以回應。 辦一所值得感謝的大學 有些大學校長會問:「為什麼大葉可以做得到?是不是媒體曝光多、學校交通變好?」其實,這些只是有形的結果,而在武東星心中思索的,其實是「少子化時代,如何治校?」,也因此,設定了「唸大葉,好就業,就好業」的教學目標,「要辦一所讓家長感謝的大學!」 舉例來看,政府提出六大新興產業趨勢,如:生物科技、綠色能源、精緻農

業、觀光旅遊、醫療照護、文化創意,而大學要更貼近產業,學生畢業才更容易就業。當大學愈來愈普及,有些頂尖大學要專注在學術研究上,但大部分的大學還是要朝產業相關領域發展,像是大葉大學將成立的護理系,就反映出在地醫療體系「地域性缺人」的需求。 由於大學數量大增,若教學內容沒有與社會接軌,即使有多張證照卻沒有實務經驗,還是會讓企業老闆抱怨連連:「學生來,卻不能用!」以前大家迷信的證照、課程,是否真正符合業界的需要?看看那些有文憑卻沒法就業的大學生與日俱增,就知道學校必須要改變。因此,大葉大學盡可能提供學生進入社會所需的職能,像是聘請企業界人士來擔任業師,指導學生學習,希望訓練出將來可以好就業、

就好業的學生。目前,大葉大學就業輔導的媒合率在七、八成以上,也就有效減少了畢業生因工作不如意而躲在家中的狀況。 此外,針對六成大葉學生對外文能力缺乏自信的情況,校方改變以往以兼任方式聘請外文老師的做法──為了讓學生擁有如同在雙語學校的學習環境,外籍教師改聘為專任老師,透過長時間接觸外文的方式,慢慢培養學生的信心。相信一、兩年後,有外文能力自信的學生可以從現在的四成提升為六成。 老師、學校、學生的關係正在改變 時代在改變,老師、學校、學生三者的關係也要改變,三者是一體的。 回顧自己當學生的年代,武東星表示,當時社會只有單一價值觀,就是「用功讀書、考試,大學畢業再說」

。在那個年代,學生總是沈浸在學海裡苦讀。而大葉大學則是發展出一套極具本身特色的德國式師徒制,讓學生在專業課程中可以選擇自己的師徒導師,在日常生活中則有班級導師輔導,幫學生培養個人專長與健全的人格。 武東星認為,學校就是舞台、老師是導演、學生是演員,不會哭的要教他哭、不會演的要教他演,要設計很多活動讓學生站上舞台,要讓學生在舞台上發光發熱。 現在的大學老師,要面對的問題跟以往不同,而且他們有一個很重要的工作,就是要激發學生的潛力,鼓勵他們參與各種活動,甚至在活動中學習一些課堂上無法教的東西。例如:參與各項競賽,舞台展演對於高年級學生尤其重要,有些作品必須借助團隊合作力量,就如同社

會,讓學生在其中扮演好自己的角色。透過準備過程,老師從旁善加誘導,如:汽車可以嘗試使用新材料,由此實踐如同國外用「計畫」,而非以「筆試」做學生成績的唯一衡量標準。 透過師徒導師制度,老師更需要做適性教學與多元評量的設計,將每個學生都拉起來。所以,武東星提倡「擁抱改變、熱情學習」,勉勵全校教職同仁,以樂觀積極態度為學生及學校打拼,在自己的工作崗位上發揮更多效能與創意。 為了真正成為學生的後盾,學校還有一筆預備金,做為獎勵學生之用;例如:視覺傳播學系學系得到德國紅點設計大獎,學校就全額支付讓他們到德國領獎,讓他們體驗榮躍時刻。另外,學生的證照獎勵、上課做筆記評比獎勵、學生參與社團獎

勵等,都是要激發學生的學習動力。 教學生一生受用的態度 在培養就業技能之外,態度決定一切,最為重要,也就是大葉一直強調的四肯精神:「肯學、肯做、肯付出、肯負責」。這些,不是只有在學校才用得到,出了社會、進入職場,更是企業主偏好的工作態度。 態度是可以培養的,心理學上有所謂的「畢馬龍效應」(Pygmalion Effect),意指人在被賦予更高期望後,他們會表現更好的一種現象。也就是說,內心帶着負面期望的人會失敗,內心帶着正面期望的人將會成功。 每天跟學生說「你會飛」,剛開始學生會反映:「我怎麼可能會飛?」但是,若一直灌輸他們「你會飛」的觀念,有一天,學生會真的想辦

法運用工具飛起來了。教育應該就是要透過畢馬龍效應,教導不同年齡、不同個性的學生,灌輸、訓練他們建立起對自我的信任與信心。 不過,做好的事情也要選擇好的方法,這是武東星一直以來的信念,而讓學生在校期間,就能參加公益活動,就是培養出四肯精神最有效的方式,比不斷說教有用得多。 其實,為推動大學生參與志願服務,教育部原本就鼓勵各校規劃服務學習課程;在大葉大學,則是以服務學習時數要滿一百小時,做為畢業門檻。 以企業管理學系為例,學生融合課程所學,透過服務幫助大村在地葡萄農家做行銷、開創新的商機,提高農民經濟收益;或是英美語文學系透過營隊及課後輔導形式,協助弱勢家庭孩童學英語的「扶

英計畫」,獲得學童與家長的肯定。諸如此類,都是讓學生有機會運用所學與能力貢獻社會,一方面服務人群,一方面也讓大家感覺自己學到的東西是真正有用的,進而更願意自主努力學習。 在大學教育中,課堂上可以傳授專業知識,但正確的工作態度、責任感及付出的精神,則需要透過服務學習課程來培養。 另外,武東星也鼓勵學生加入社團,鼓勵學生跨領域學習,從中學習人際應對、團隊合作技巧,當社團幹部有助於訓練將來就業能力,開發個人潛能,讓自己具備多面向能力。 培養新時代所需人才 長江後浪推前浪,每年都會有大學新鮮人進來,也有學生畢業離開。在畢業典禮上,武東星會在畢業生的「夢想行囊」中準備「四肯

麵包」,要說的就是:「態度是人生的關鍵」,將來不論做什麼事,都要腳踏實地、虛心學習,把大葉人四肯精神發揚光大,為自己爭取更好的未來。 對於大葉大學,武東星期許,能夠成為一所「唸大葉,好就業,就好業」的特色大學;學生有特質、學校有特色,透過培養「肯學、肯做、肯付出、肯負責」四肯特質的大葉人,提供業界需要的人才,真正落實「企業夥伴型大學」的辦學目標。 透過這本書,希望讓大家先瞭解社會需要什麼樣的人才,再透過不同的案例,分享大葉的實際作法,也看看大學學生們對自己未來的期許。這並不表示我們的想法或作法就是最好的,只是希望可以幫助更多人注意到,教育需要改變,身處其中的學校、老師、家長也要

跟著改變;無論要把孩子帶到什麼方向,都不能單方面要求,必須用對方能夠聽懂、理解的方式,雙方溝通清楚,培養出來的能力、觀念或態度,才可以成為陪伴孩子一輩子的價值,不會一畢業就丟在腦後。 危機處理用相同的工具說話,積極回應才能逆轉勝 安迪沃荷(Andy Warhol)曾經說過:「在未來,每個人都有機會成名十五分鐘。」美名或惡名,都是一輩子。 身處網路世界,很有必要把這句話記在心上。以前,我們說:「時間會沖淡一切」;現在,時間不會讓人淡忘,只會讓更多人知道。消極被動的態度,等來的不會是船過水無痕,而是遠在異國十年不見的朋友,都知道你某年某月某日幾時幾分,不小心跌到水溝裡,即使你明明只是在經過水溝邊

時扭了一下腳而已。 真相只有自己一人知道;傳播訊息的人卻何止千萬。假使置之不理,什麼也不說,只要有人在網路上貼出這樣一篇文,消息就這樣傳開了,﹁事實﹂也就這樣定了。危機1:造藝系畢業展的T台新聞報導事件 造型藝術學系二○一三年畢業展,因遭T台電視新聞記者受特定家長誤導而出現負面報導,經校方結合系上師長及同學力量,分別藉由不同網路管道發聲,最後促成T台高層主管道歉澄清,系上師長、同學及家長不僅把棘手的問題解決了,也因此更團結。 以往,廣播、電視已是我們心目中快速傳播的工具,甚至像怕大家會忘記般,一天重播數回,不斷加深印象。 那是電子媒體普及的年代,發言權掌握在少數人手中,但當時網路還不發達,新聞

只要一天就不見了。 可是,到了網路世代,在新世代年輕人的世界裡,網路成為主流發聲管道,幾乎每個人都有機會發表自己的看法,今天的新聞到了明天就變成網路上的新聞,再經過轉載,轉貼在別人的部落格,永遠不會消失,每個人幾乎沒有機會挽回網路上流傳過的文字或照片。危機2:某位女畢業校友私密照片流傳網路事件 二○一一年末,某位女性畢業校友私密照片遭不名人士張貼於網路流傳,且網路搜尋校名即可發現。該案經校長武東星首先發現,啟動網路公關危機處理機制,有效快速壓制網路擴散風險,且聯合系上對女畢業校友心理輔導及協助報警,藉由公權力防止對當事人傷害擴大。

運用健康信念模式與利他主義探討COVID-19預防行為—以2021年臺灣疫情為例

為了解決虎尾科技大學世界排名 的問題,作者呂忻叡 這樣論述:

網際網路在日新月異下,改變人類的生活習慣。民眾對於面對未知疾病時,不再只是透過傳統新聞、報紙、廣播等得到消息,取而代之的是來自網際網路四面八方的消息來源,因此本研究以健康信念模式為理論基礎架構並以新冠肺炎(COVID-19)為例子,探討臺灣民眾在面對重大公共衛生傳染病事件時,會信賴何種消息來源管道來採取自我的預防性健康行為,並加入利他主義的概念,更進一步探討促使臺灣民眾採取預防性健康行為的影響。 本研究針對臺灣民眾最常獲取的消息來源管道列出以下四種:社群媒體上的關鍵意見領袖(KOL)、政府官員與專家學者、新聞媒體、親朋好友,探討2021年間臺灣民眾面對新冠肺炎(COVID-19)的威脅

時,最常獲取的消息來源管道並且進一步影響自己產生預防性健康行為。研究結果顯示,臺灣民眾在疫情期間,個人從新聞媒體取得的消息頻率會正向影響個人對於疾病的威脅感知程度,且當個人感知疾病的威脅程度越高時,越會採取更頻繁的預防性健康行為,因為追求健康是大部分民眾都想要達到的目標。本研究同時在健康信念模式當中加入利他主義,因在研究過程當中發現臺灣民眾積極的採取預防性健康行為,並不僅是為了自己的利益,同時也是為了他人的利益所採取的預防行為,研究結果顯示出利他主義會對民眾預防行為產生正面影響。

想知道虎尾科技大學世界排名更多一定要看下面主題

虎尾科技大學世界排名的網路口碑排行榜

-

#1.2021年世界大學排名雲科大「產業收入」成績擠進前30名

泰晤士高等教育特刊(THE)日前公布2021年世界大學排名,雲林科技大學在「產業收入(知識轉移)」指標上表現突出,排名全球第28名,相較去年第58名 ... 於 news.ltn.com.tw -

#2.虎尾科技大學物理教學網站

本網站旨在提供虎尾科技大學全校學生課後學習、複習普通物理與普通物理實驗的線上學習空間。其內容包括普通物理理論課程投影片、補充教材、習題參考解答、實驗課程動畫 ... 於 140.130.15.232 -

#3.環羽重要活動 - 環球科技大學

虎尾 鎮虎尾國小. 雲林縣古坑鄉2011年鄉長盃羽球錦標賽. 100.11.20. 古坑國小體育館. 2011環羽新生排名賽. 100.11.02. 湖山活動中心. 如羽隨形2011環羽裁判講習. 於 web.twu.edu.tw -

#4.企業最愛科大排行榜/臺科、朝陽分奪公私立冠軍!半導體人才

《遠見》今年特別公布「國立技職」與「私立技職」相關調查結果,以及四年來的公私立技職科大前十名學校排名變化,分析為何某些學校特別受到企業肯定。 於 www.gvm.com.tw -

#5.治理系說. 卷一, 臺灣的地方法制 - 第 285 頁 - Google 圖書結果

自 2003年3月開放廠商進駐,進駐廠商包括:半導體、光電、精密機械、生物科技等產業,2008年 ... 由於,臺中市一直是世界級精密機械的製造基地,臺中市有鑑於此,於2005年7月 ... 於 books.google.com.tw -

#6.東南科技大學排名問題!! - 痞客邦

WEBOMETRICS RANKING OF WORLD UNIVERSITIES 於2007年7月最新出爐的全世界前四千名大學, 台灣187所大學能夠擠進全球前4000名的只有77所。 以科大排名如下: 科大 ... 於 b11lx57j.pixnet.net -

#7.國立虎尾科技大學 - Wiki Index | | Fandom

國立虎尾科技大學是一所位於台灣雲林縣虎尾鎮的科技大學,簡稱「虎尾科大」、「虎科大」或「虎科」。英文校名為National Formosa University,簡稱NFU,是臺灣唯一一 ... 於 college.fandom.com -

#8.國內大學排名參考,準大學生你看清楚了沒@ 升學教育的部落格

學校的選擇參考公私立大學排名1.國立學校勝私立學校。 2. ... 置頂 國內大學排名參考,準大學生你看清楚了沒 ... 虎尾科技大學.勤益科技大學. 於 hmc2829406.pixnet.net -

#9.大學新生註冊率

公立技專校院 ; 國立屏東科技大學, 96.7% ; 國立臺北科技大學, 103.7% ; 國立虎尾科技大學, 100.2% ; 國立澎湖科技大學, 88.7%. 於 university-tw.ldkrsi.men -

#10.台灣即時新聞 - Vexed.Me

科技 部與新竹市政府攜手推動竹科X基地,第一軟體大樓今天動土,預計2024年3月完工, ... 也是蘇聯解體30周年,自此之後正式宣告冷戰格局的結束,美國成為世界上唯一的 ... 於 vexed.me -

#11.台灣各個科技大學的排名 - 時刻表20

你好~很高興能替你解答臺灣的科大排名如下商科1台科大2北科大3雲科大4臺北商院5高第一6台中科大=高應大7勤益科大8虎尾科大9高海科大10屏東科大11屏東商院工科排名1台 ... 於 t59xq59v.pixnet.net -

#12.2021傳統熱門學群,起薪由台大&清華大學40k暫居第一

2021企業最愛用大學排名(公私立排名). 排名, 國立大學, 私立大學, 國立科大, 私立科大. 1, 成功大學, 輔仁大學 ... 6, 中央大學, 世新大學, 虎尾科大, 文藻外語大學. 於 transfertest.pixnet.net -

#13.清華行思與隨筆(下) - 第 91 頁 - Google 圖書結果

... 逢甲大學(13, 3%)、中科院材發中心(10,3%)、虎尾技術學院(8,2%),約佔總數百分之八十一,大致涵蓋國內材料研究十強。而此排名順序也約略與八十四年年底時情況相同。 於 books.google.com.tw -

#14.2020全球最佳大學及電腦科學排名朝陽科大再度進榜居於領先

英國泰晤士高等教育特刊(Times Higher Education)公布2020年最新學科排名,在全球大學之中,朝陽科技大學在電腦科學領域(Computer Science)排名600+,連續2年進榜, ... 於 star.cyut.edu.tw -

#15.校園駐點- 選大學- Cheers快樂工作人

以醫學教育為本,臺北醫學大學QS世界大學排名全國第8 ... 虎尾科技大學「自動化工程系」──動手做破解說明書人生 · 雲林科技大學電子工程系──突破零下40度C的 ... 於 www.cheers.com.tw -

#16.本校榮獲《Cheers》雜誌2017《TOP20》大學辦學績效最佳第 ...

2016年英國《泰晤士高等教育亞洲大學排名》攀升到第46名,台灣第6,私立大學第1,2016年上海交通大學新發布的「世界大學學術排名」進步飛快躍升全球第199名,僅次於台大, ... 於 cmurdc.cmu.edu.tw -

#17.會員訊息 - 中國材料科學學會

台灣於世界前百大的五大學科,排名依序為:材料科學(37)、工程(51)、藥理學與毒物學(61)、農業 ... 國立虎尾科技大學『材料科學與工程系』通過中華工程教育認證. 於 e-newsletter.mrst.org.tw -

#18.國立虎尾科技大學- 维基百科,自由的百科全书

國立虎尾科技大學,簡稱虎科、虎科大、虎尾科大,位於台灣雲林縣虎尾鎮之一所國立科技大學。前身為雲林工專。目前設有目前有工程、管理、電機資訊、文理四個學院。 於 zh.wikipedia.org -

#19.國立虎尾科技大學排名 :: 全國各校統一編號資料庫

2017年8月30日—...百名左右。今年的世界大學學術排名擴大到800名,臺灣有6所大學首次入榜,在500-800名間,其中臺科大是唯一上榜的科技大學。...的名古屋大學。 於 schoolun.iwiki.tw -

#20.標籤: 國立虎尾科技大學排名 - 翻黃頁

2018年2月13日- 去致理就是第一了樓下快轉學啊. 國立虎尾科技大學電機工程系. B92月14日05:26. 5. 對不起都是我們其他系拉低排名了. 國立虎尾科技大學飛機 . 於 fantwyp.com -

#21.淡江大學2017 年世界大學網路排名表現之分析報告

國立科技. 0%)進入前. 公私校比率. 名前1,000名. 全球排名前1. 立大學與國. 月. 增. 大學表現,. 呈現退步,. 球排名1,000. 大學(第1,. 立虎尾科技大. 第1,699 名). 於 www.tku.edu.tw -

#22.臺灣大專院校排名 - NiNa.Az

1泰晤士高等教育世界大學排名與世界大學影響力排名(THE) ... 2QS世界大學排名與畢業生就業力排名(QS) ... 800, 34, 國立虎尾科技大學, 15.860 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#23.臺灣大專院校排名 - Wikiwand

泰晤士高等教育世界大學排名與世界大學影響力排名(THE) ... 美國新聞與世界報導大學排名(U.S. News & World Report) ... 800, 34, 國立虎尾科技大學, 15.860 ... 於 www.wikiwand.com -

#24.理科方面學校的排名為---東吳、東海、南大、嘉大

虎科大圖書館,虎尾科技大學招生,虎尾科技大學選課,虎尾科技大學科系,虎科大信箱, ... 中國科學評價研究中心調查: 2007世界大學科研競爭力排行榜排名學校世界名次13. 於 a12hy80n.pixnet.net -

#25.台科大簡介 - 招生資訊- 國立臺灣科技大學

臺灣唯一曾同時獲教育部頂尖大學與典範科大計畫之大學. 現在執行高教深耕計畫(教學創新:問題- ... 2012年台科大QS世界大學排名位於396,2017年台 ... 虎尾科技大學. 於 www.admission.ntust.edu.tw -

#26.國立虎尾科技大學 - 技訊網2019 - 技專校院招生資訊網

國立虎尾科技大學 ... 1.沿革概況: 本校創立於1980年,由國立雲林工專改制、發展,現設4個學院、20個系、18個碩士班、2個博士班及五專部1個科(班),是學生及企業界心目中 ... 於 techexpo.moe.edu.tw -

#27.2021年QS亞洲大學排名公布,北科大刷新歷年最佳排名!

2021年QS高等教育資訊機構更新了最新的亞洲大學排名,除了台灣大學相較去年 ... 台北科技大學除了在這次QS亞洲大學排名表現亮眼之外,在QS的世界大學 ... 於 www.daso.com.tw -

#28.大學排名2021|8所台灣大學排名上榜百大!誰又是企業最愛 ...

最新公布的2022THE泰晤士世界大學排名,台大竟退步16名下降至第113名,跌出THE世界大學排名的 ... 201-250, 台北醫學大學, 601-800, 台灣科技大學. 於 www.long-men.com.tw -

#29.瑞典名校隆德大學與虎尾科大進行學生深度交流| 中央社訊息平台

在11月底的校慶國際週接待多名外國貴賓後,緊接著於12月4日起,世界排名60,同時也是瑞典最古老的隆德大學四名學生,由經濟學系學生Tove Jörgensen ... 於 www.cna.com.tw -

#30.台灣的國立科大排名 - 921大地震

問題請問各位大大,我是讀資訊科的國立科大最好就是1. ... 國立虎尾科技大學. ... 世界各大學ESI學術之工程學領域排名除了傳統知名國立一般大學與幾所私立大學之外另外2 ... 於 x44pi09z.pixnet.net -

#31.請問雲林虎尾科技大學學測平均要幾分呢 - Mobile01

話說雲林虎尾科大風評不錯在技職的體制裡對自然組來或許是不錯的選擇可是學校的老師問了一很多個,沒有一個確定的答案在我的淺見裡我只知道台科大應該算是台成清交那 ... 於 www.mobile01.com -

#32.2020年1月世界網路大學排名-台灣

ranking World Rank Presence Rank* Impact Rank* Openness Rank* Excellence Rank* 1 123 53 144 206 157 2 359 393 405 381 398 3 362 210 422 395 418 於 lic.nuk.edu.tw -

#33.台北商業大學世界排名,台灣大學排名

台北商業大學世界排名,台灣大學排名. ... 2012年台灣公立和私立各前五名的大學排名, 公立學校: 1)台灣大學 2)成功大學 3)台灣交通大學 ... 虎尾科技大學.勤益科技大學. 於 m.sujiecp.com -

#34.台湾云林科技大学相当于大陆什么层次的大学? - 知乎

台湾分高中和高职,高职生只能考科技大学,所以云科对他们来讲算不错的大学,而来 ... 的发展下,在QS(世界1000)排名下,已经没有这个学校了,旁边的虎尾科技却到900 ... 於 www.zhihu.com -

#35.國立科技大學排名 - 時刻表7

三大科大臺灣1997年代至今排名前三志願並進入泰晤士高等教育QS世界大學排名的三所頂尖國立科技大學:分別是台灣北部的國立臺灣科技大學、台灣中部的國立雲林科技大學、 ... 於 t73xx12w.pixnet.net -

#36.「虎尾科大世界排名」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「虎尾科大世界排名」相關資訊整理- 國立虎尾科技大學」前身為台灣三大工專之一的雲林工專,以培育國內精密機械與機電... 朝陽科大近年來能於「世界大學網路 ... 於 lovetweast.com -

#37.國立虎尾科技大學排名

中国台湾国立虎尾科技大学. 國立虎尾科技大學· 世界排名:1127. 高校地址:中国台湾中国台湾云林县. 高校性质:公立建校时间:1980年年. 报考难度:较难成才指数:8 星 ... 於 tw-hk.lagesport.fr -

#38.國立虎尾科技大學工程學院 - 中文百科知識

國立虎尾科技大學(英語:National Formosa University,NFU)是一所坐落於中國台灣省雲林縣虎尾鎮的“國立”科技 ... 辦學條件 世界排名 學術榮譽 星級排名 校園環境 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#39.國立虎尾科技大學排名在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去

QS 2021世界大學排名台科大第267名」媒體報導- 國立臺灣科技... 都落於鄉村或者是學校過剩地區,如臺東商專、 虎尾科大、勤益大學,主因在於當地. 於 fitnesssource1.com -

#40.電機研究所排名優缺點(北科大,雲科,虎尾,彰師大) - Job QA

請問哪一間電機研究所比較好台北科技大學,雲林科技大學,虎尾科技大學,彰化師範大學依排名與出去找工作哪一間學校比較吃香. 於 job.faqs.tw -

#41.你念的真的是一所好大學嗎?——公立大學健康檢查報告

每次大學世界排名滑落,總會出現大學經費不足的聲音,高教擴張的結果造成 ... 第一科技大學、高雄應用科技大學、虎尾科技大學、國立勤益科技大學、 ... 於 twstreetcorner.org -

#42.科技大學排名2020

紐卡素27-04-2021 · 英國泰晤士高等教育Times Higher Education, THE 以聯合國永續發展目標SDGs所設定的17項目標為依據,公布最新2021世界大學影響力總排名,本校於全台35 ... 於 pdvmd.oebvlsb.at -

#43.科大排名=全國大學科大排名等級 - 珊珊的部落格

台北商業技術學院.虎尾科技大學. 勤益科技大學.高雄海 洋科技 ... 於 sandyxx001.pixnet.net -

#44.虎尾科技大學世界排名 - 台灣工商黃頁

國立虎尾科技大學(英語:National Formosa University),簡稱虎科大,位於中華民國雲林縣虎尾鎮..... 2013年,《遠見雜誌》2013全台大學聲望調查,「資訊/工程/ ... 於 twnypage.com -

#45.2017世界學術排名,臺灣7大學進500強 - 大學問

今年的世界大學學術排名擴大到800名,臺灣有6所大學首次入榜,在500-800名間,其中臺科大是唯一上榜的科技大學。 於 www.unews.com.tw -

#46.大學退場預估名單台南3所學校入榜 - 主流傳媒

排序 所在縣市 學校名稱 分數 1 花蓮縣 臺灣觀光學院(精鍾商專) 87.419 2 宜蘭縣 蘭陽技術學院(復興工專) 83.026 3 新北市 華梵大學 82.503 於 msntw.com -

#47.企業最愛大學評比|1111落點分析

1111落點分析不僅提供您學測、指考、統測落點分析工具,更提供企業最愛大學之相關資訊及數據,1111落點分析針對有選才、用才 ... 6, 國立虎尾科技大學 · 文藻外語大學. 於 hs.1111.com.tw -

#48.國立虎尾科技大學 | 健康跟著走

在11月... 在11月底的校慶國際週接待多名外國貴賓後,緊接著於12月4日起,世界排名60,同時也是瑞典最古老的隆德大學四名學生,由經濟學系學生Tove . 於 info.todohealth.com -

#49.雲林3所科大調整開學和授課時間詳情今天陸續公告 - 聯合報

Delta病毒來勢洶洶,雲林縣3所科大包括虎尾科大、雲林科大、環球科大配合防疫政策開學時間和授課方式皆有調整,虎科大開學... 於 udn.com -

#50.中国台湾国立虎尾科技大学 - 93教育

世界排名 :1127. 高校地址:中国台湾中国台湾云林县. 高校性质:公立 建校时间:1980年年. 报考难度:较难 成才指数:8 星 朋友圈:8 星. 官方网站:www.nfu.edu.tw/main. 於 m.93eu.com -

#51.新北市立三重高級商工職業學校

轉知:樹德科技大學辦理「無人機趣味體驗營」 ... 轉知:交通大學辦理「2022年生醫科技挑戰營」 ... 轉知:大葉大學辦理『2022大葉大學高中職美感體驗營-創空間』. 於 www.scvs.ntpc.edu.tw -

#52.臺北醫學大學數據處-最新消息

【人體研究處×數據處】訂於110年10月27日(星期三)上午8時舉辦「真實世界數據與證據- ... 【校外活動】110.09.07~08國立虎尾科技大學辦理「校務研究增能研習工作坊」. 於 ods.tmu.edu.tw -

#53.世界大學影響力排名雲科大受國際高度肯定- 國立雲林科技大學 ...

英國泰晤士高等教育(Times Higher Education)公布「2019世界大學影響力排名」(2019 University Impact Rankings),國立雲林科技大學獲得總體成績 ... 於 www.yuntech.edu.tw -

#54.帶你玩雲林景點一日遊 - 小兔小安*旅遊札記

不管是親子同遊或好友們相揪都行,. 包含草嶺、古坑、虎尾、北港都有,. 山林瀑布,銅板美食全攻略 ... 於 bunnyann.com -

#55.賀!南臺科大榮獲世界大學網路排名擠身全球千大全國私立科大 ...

涵蓋範圍包含全球超過2萬所的高等教育機構,此項排名的目的在提升各大學的學術研究及資料於網路上公開出版的程度,透過網路的傳播以增強其影響力,排名 ... 於 cc.stust.edu.tw -

#56.【揭密】2020 企業邀約面試偏愛大學排名 - 超級轉學王

排名, 大學. 1, 私立明新科技大學. 2, 國立虎尾科技大學. 3, 私立南台科技大學. 4, 國立成功大學. 5, 國立臺灣科技大學. 6, 國立臺北科技大學. 於 www.myuniversity.com.tw -

#57.虎科大與雲科大優劣差別

另外是雲科大在科研學術之工程學領域其競爭力已進入世界前1%排名【世界排名 ... 虎科大在虎尾雲科大在斗六但以風評來講ㄉ話雲科分數高風評也比虎科好關於交通方面你家 ... 於 v55hd93b.pixnet.net -

#58.國立虎尾科技大學 - 台灣選舉維基百科VoteTW

2004年改名為「國立虎尾科技大學」,雖由技術學院升格為科技大學,但仍無法解決校名被矮化的問題。自此,愈來愈多虎尾科大畢業生及校友察覺當年所就讀的雲林工專不再擁有 ... 於 votetw.com -

#59.台北海洋科技大學排名

2017 · 私立科技大學資產排名大公開誰會淪為「高學費、低就業」學店. ... 虎尾科技大學. ... 藝術設計學院美術與文創學系.2013 · 世界大學排名台大居電機領域第24. 於 419763site.reformamostupiso.es -

#60.台北科技大學排名的蘋果、安卓和微軟相關APP,DCARD

英國高等教育資訊機構(Quacquarelli Symonds,QS)9日公布最新2022年世界大學排名,北科大連年榮列世界五百大名校,並由上屆全球第488名、全台第11名,躍 ... 於ctee.com. 於 app.mediatagtw.com -

#61.英高等教育調查2021世界大學排名台大排名66歷史最佳我16校 ...

教育部日前核准包含台北科大、虎尾科大、高雄應大等9所科技大學在2018年設立五專部。(取自台北科技大學官網) 更多. 英國高等教育調查公司的2021世界 ... 於 tw.yahoo.com -

#62.撕下標籤,別讓世界看扁你:我們都值得被看見!技職老師與學生的追夢故事

時間愈接近大考,我離開家的欲望愈強,原本想報考「國立虎尾技術學院」動力機械系(編按:當時虎尾技術學院仍有五專制,二○○四年改名為「國立虎尾科技大學」),媽媽不准, ... 於 books.google.com.tw -

#63.國立虎尾科技大學 - 维基百科

國立虎尾科技大學,簡稱虎科、虎科大、虎尾科大,位於台灣雲林縣虎尾鎮之 ... 台大學聲望調查,「資訊/工程/電機類」排名技職院校就奪得六個名次。 於 ms.wiki.fallingwaterdesignbuild.com -

#64.防Delta 虎尾科大宣布延後開學10天中秋過後才到校

一群有夠懶的師生!難怪台灣的大學在世界排名有夠慘的!乾! 讚 · 回覆 · ... 於 www.chinatimes.com -

#65.翻轉,師大 - 第 40 頁 - Google 圖書結果

... 不論從世界人口排名,人口少到國際社會可以不把你放在眼裡,從人才占人比率的角度。 ... 臺灣大學、臺灣師範大學、臺灣科技大學、雲林科技大學、虎尾科技大學等五所 ... 於 books.google.com.tw -

#66.高雄第一科技大學好嗎

現在念的研究所的大學部教的超級紮實,學校有差真的感覺差很多所以才會積極地要弟弟考轉學考~ 然後會猶豫的是普大>科大的概念可是世界排名又高第一>高雄大學※ 編輯: ... 於 active-transformation.fr -

#67.高雄第一科技大學排名

你念的真的是一所好大學嗎?——公立大學健康檢查報告。 2017年7月18日· 英國《泰晤士報高等教育特刊》剛公布2016~2017年全球最佳大學排名,指標性的臺灣大學不但沒有進入... 於 jobtagtw.com -

#68.国立虎尾科技大学排名_全球院校库_你好网(nihaowang.com)

[中国台湾]国立虎尾科技大学 排名. National Formosa University. 各国院校排名; 全球院校排名; 全球专业排名. 注:“全全搜·全球院校库”由你好网自主研发并拥有版权和 ... 於 school.nihaowang.com -

#69.主題式研究 - 元智大學Yuan Ze University - 秘書室

○THE 2014-2015世界大學排名暨其他主要世界大學排名分析(秘書室/2015.01) ... 主辦單位:國立虎尾科技大學活動名稱:校務資料知能研習工作坊活動 ... 於 www.yzu.edu.tw -

#70.臺灣高教產業的東協策略 - 第 231 頁 - Google 圖書結果

中部私立科大明新科技大學 4 院 18 系 10 所 1. ... 健康與民生領域的典範科大 5 院 22 系大學 3. ... 工程及信息學門論文質量之 ESI 排名,位居全世界前 1% 2. 於 books.google.com.tw -

#71.2018學校排行榜 - 虎尾科大板 | Dcard

這排名不是買來的吧-.-. B22018年2月14日. 國立虎尾科技大學. 2. 怎麼還有高第一跟高應大. B32018年2月14日. 國立虎尾科技大學. 於 www.dcard.tw -

#72.虎尾科技大學簡介- 中國台灣網 - 人人焦點

虎尾科技大學 簡稱虎尾科大、虎科大或虎科,是一所座落於台灣雲林縣虎尾 ... 大學排名中,台灣大學榮膺2020中國八星級大學(8☆),躋身世界一流大學行列 ... 於 ppfocus.com -

#73.台灣40校進榜 2022 QS世界大學排名

《2022泰晤士高等教育世界大學排名》. ( Times Higher Education World University Rankings ). 泰晤士高等教育世界大学排名榮獲全球最具影響力的 ... 於 edd000036.pixnet.net -

#74.台湾国立虎尾科技大学怎么样呢,相当于大陆什么层次 - 阿赐网

如果只是在台灣同類大學對比,用考試成績或專業科目排名就知道了,相當於大陸什麼層次...有個方法可以粗略估出學校水平,就是看他交換到哪裡。 於 www.aclbz.com -

#75.國立高雄第一科技大學排名 - SFNEWS

西班牙國家研究委員會於2009年7月底公佈最新「世界大學網路排名」(World Universities'Ranking on the Web),國立高雄第一科技大學(第一科大)排名大躍進,世界排名從 ... 於 www.sfnewsst.co -

#76.2016 - 科大排名

9國立虎尾科技大學 ... 2015企業最愛大學畢業生科大排名成功大學團隊合作勝台灣大學 ... 科大排名第九名是:中興大學,曾經進入世界大學前200大! 於 hiapo1.blogspot.com -

#77.想好念哪所大學了嗎?2020企業最愛大學看這裡 - 風傳媒

至於國立技職院校,排名第1名至第10名依序為:台北科技大學、台灣科技大學、高雄科技大學、台北商業大學、雲林科技大學、虎尾科技大學、勤益科技 ... 於 www.storm.mg -

#78.高雄科技大学| CWUR世界大学排名

CWUR世界大学排名:2021年排名第1331位, 2020年排名第1292位, 2019年排名第1232位. 於 daxue.menggy.com -

#79.雲林科技大學排名 - 法律貼文懶人包

2019年4月12日· 英國泰晤士高等教育(Times Higher Education)公布「2019世界大學影響力排名」(2019 University Impact Rankings),國立雲林科技大學獲得總體成績 ...缺少 ... 於 lawtagtw.com -

#80.其他與學校績效表現有關之訊息 - 國立虎尾科技大學

2021年資訊工程科初試啼聲2021Makex世界機器人挑戰賽奪得佳績。 ... 期)報導,2004~2019年本校之發明專利獲證數高居技專院校排名第一(發明專利獲證數944件),同時也是 ... 於 www.nfu.edu.tw -

#81.國立虎尾科技大學排名,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

到三百名左右。今年的世界大學學術排名擴大到800名,臺灣有6所大學首次入榜,在500-800名間,其中臺科大是唯一上榜的科技大學。...的名古屋大學。 於 igotojapan.com