蠶絲被壽命的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 被埋沒的足跡:中國性別史研究入門 和童彩的 十萬個為什麼:解謎!動物奇妙行為都 可以從中找到所需的評價。

另外網站關於蠶絲的小秘密|傢居誌 - 好傢在有限公司也說明:蠶絲被 :簡單的說就是蠶絲作為填充物做成的被子。 ... 4、蠶絲被每次曬好之後記得用手輕輕拍打,可以保持其蓬鬆感和保暖度,還可以延長蠶絲被的使用壽命。

這兩本書分別來自國立臺灣大學中心 和人類文化所出版 。

國立政治大學 經營管理碩士學程(EMBA) 郭炳伸所指導 陳美秀的 寢具產業內外兼具的永續經營策略-以皇室股份有限公司為例 (2019),提出蠶絲被壽命關鍵因素是什麼,來自於羽絨被、機能性寢具、永續經營策略、海藻紗、氧化鋅。

而第二篇論文國立中興大學 森林學系 張豐吉所指導 夏滄琪的 紙質文物著生褐斑之探討與移除 (1999),提出因為有 褐斑現象、紙張生物劣化、維護、真菌類、莫納反應、紙張漂洗的重點而找出了 蠶絲被壽命的解答。

最後網站厚度不一代表「該換棉被了」 5症狀輕鬆「檢測冬被」更好睡則補充:其實不同材質的冬被,也會有不同的使用壽命,且經年累月的使用下,可能 ... 購入新的棉被,冬被依材質分為羊毛被、羽絨被、蠶絲被、抗菌防螨被等,各 ...

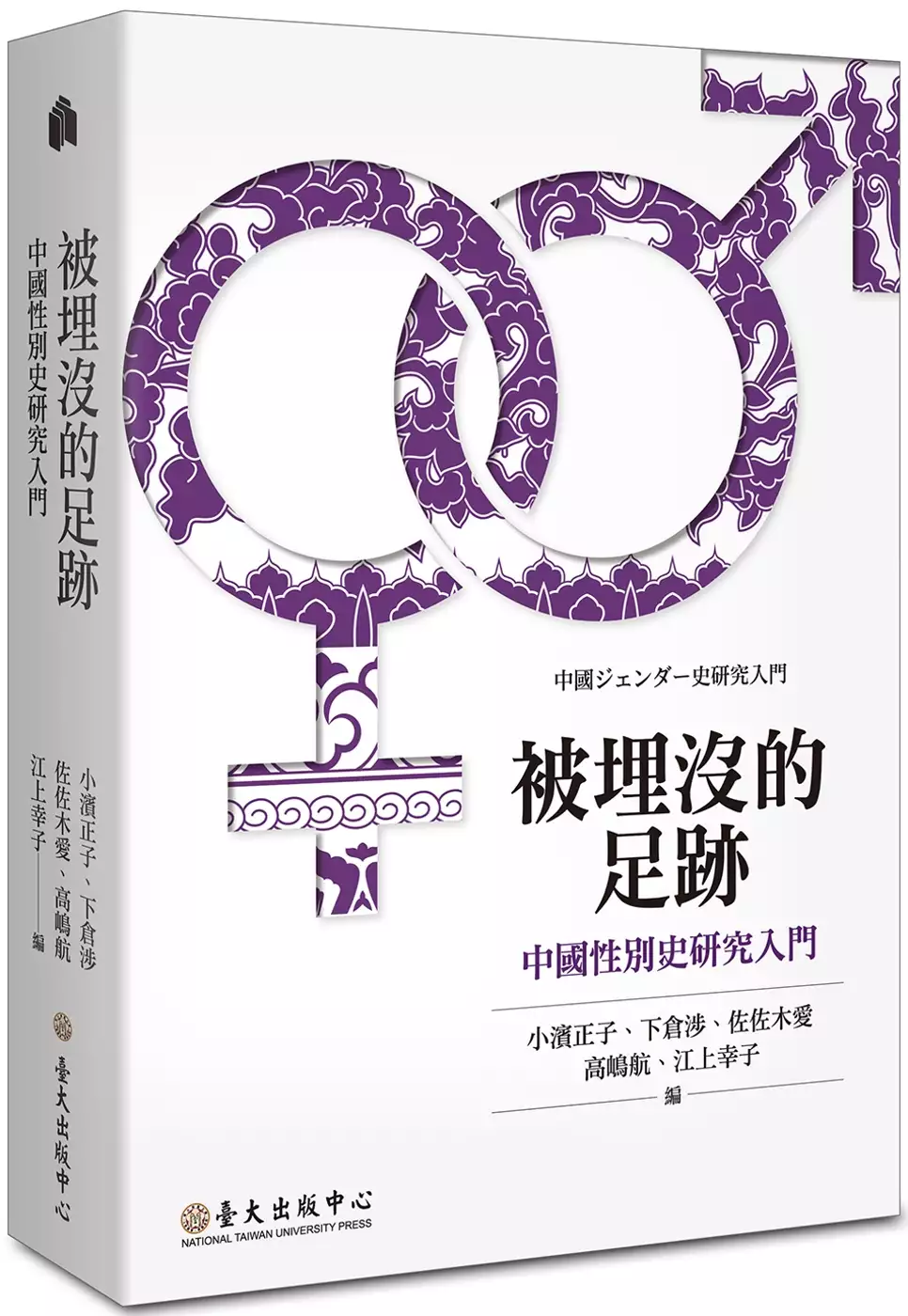

被埋沒的足跡:中國性別史研究入門

為了解決蠶絲被壽命 的問題,作者 這樣論述:

至今為止的中國史研究,往往有意無意地以男性──而且是用漢語讀寫的漢族知識男性──作為歷史的主體。一般情況下,依據漢語史料進行的中國史研究中,女性與男性相比,書寫與被書寫都占絕對少數,很少作為歷史研究的對象。挖掘歷史中被埋沒的女性的足跡,恢復其作為歷史主體的女性史研究,從1970年代開始大量出現,歷史中女性的多樣形態得到凸顯。同時,各社會的男、女性別被賦予何種意義以及是如何賦予的,這類的研究也取得進展,而對這類研究的深化,則有賴於超越女性史範疇的性別史研究。 本書第一編以家族/家庭結構為軸心,概括從先秦到現在的中國性別秩序變化的研究成果。當然,討論的不僅只限家族,更涉及到性別的各側面

。第二編包含了對性別史來說非常重要的個別主題以及通史課題,例如王朝控制民眾關鍵之一的戶籍、中國「才女」的樣貌以及評價、LGBT在中國社會中是如何被認知、京劇和越劇等傳統戲劇中的性別越界和表象等等。希望讀者從這些論文中認識到,從多元領域關注性別,可以豐富歷史視野,也可以豐富生活在現在的我們的視野。 編者簡介 小濱正子 日本大學文理學部教授、(公財)東洋文庫研究員。研究領域為中國近現代社會史、中國性別史。著有《近代上海的公共性與國家》、《一人っ子政策と中国社会》。 下倉涉 東北學院大學文學部教授。研究領域為中國漢代至唐代的政治、社會史。著有〈東漢建初四年「序寧簡」考釋〉、

〈一位女性的告發:岳麓書院藏秦簡「識劫冤案」所見「奴隷」及「舍人」、「里單」〉等論文。 佐佐木愛 島根大學法文學部教授。研究領域為中國前近代社會、思想史。著有〈宋代道学家的宗法論〉、〈「父子同氣」概念の成立時期について〉等論文。 高嶋航 京都大學文學研究科教授。研究領域為中國近代史、東亞身體史。著有《帝国日本とスポーツ》、《国家とスポーツ:岡部平太と満洲の夢》。 江上幸子 菲莉斯(Ferris)大學名譽教授。研究領域為中國現當代文學、中國性別史。合著著作有《中国のメディア・表象とジェンダ─》、《探索丁玲:日本女性研究者論集》。 它山之石,可

以為錯──代導論 李貞德 緒論 中國歷史中的性別秩序 小濱正子著/姚毅譯 一、性別史與性別主流化 二、從中國女性史到中國性別史 三、中國性別史共同研究小組和中國性別史的若干論點 四、有待研究的課題 五、本書的構成 第一編 歷時視角 第I期 先秦∼隋唐 古典中國──父系社會的形成 序論 下倉涉著/鄭威譯 第一章 考古學所見先秦時代的性別結構 內田純子著/施厚羽譯 前言 一、墓葬資料的運用 二、隨葬工具所見的性別差異──新石器時代男耕女織的起源 三、初期王朝時代(商代)的文字資料與女性 四、考古學所見的商王及其妻──王陵區大墓與婦好墓的比較 五、殷墟族墓地的男、女性墓之分析 六、從西周到春秋、

戰國時期的變化 七、青銅器與裝身具所見女性的角色──西周到春秋、戰國時期之間的變化 八、女性的壽命、生命歷程與身分 九、男耕女織與蠶絲生產 十、先秦時代性別結構的變化過程 第二章 父系化社會 下倉涉著/鄭威譯 前言 一、異父兄弟姐妹與舅甥關係 二、「公主」的歷史 結語 第三章 中國的文學與女性 佐竹保子著/邵迎建譯 前言 一、先秦 二、漢代 三、魏晉南北朝 四、唐代 五、宋代的李清照 結語 第四章 唐代的家族 翁育瑄著 前言 一、臺灣學界的研究 二、日本學界的研究 結語 專欄一 史料介紹:敦煌文書中的休妻與女兒的財產繼承 荒川正晴著/白玉冬譯 專欄二 武則天的登場與其後 金子修一著 第

II期 宋∼明清 傳統中國──性別規範的強化 序論 佐佐木愛著/張文昌譯 第五章 唐宋時代的職業與性別 大澤正昭著/張文昌譯 前言 一、唐宋時代的史料──界限與可能性 二、女性所從事的職業 結語 第六章 傳統家族原理與朱子學 佐佐木愛著/張文昌譯 前言 一、滋賀秀三《中國家族法原理》 二、「傳統家族原理」與朱子學 結語 第七章 婚姻與「貞節」的結構和變化 五味知子著/梁雯譯 前言 一、貞操觀念和旌表的變遷 二、對越軌的懲罰──關於性犯罪規定的變遷 三、女性的嫁妝財產 結語 第八章 身分感覺與性別 岸本美緒著 前言──何謂「身分感覺」? 一、傳統中國的「身分」 二、「士」、「庶」和性別 三

、「良」、「賤」和性別 結語──比較史的視點 專欄三 宮廷女官與性別 小川快之著/張文昌譯 第III期 近現代中國──變化的性別秩序 序論 高嶋航著/瞿艷丹譯 第九章 民族主義與性別 坂元弘子(坂元ひろ子)著/王天馳譯 前言──近代的民族主義 一、中國近代「民族主義」研究 二、「國民的身體」與性別—纏足/放足 三、五四新文化運動到抗日戰爭時期 第十章 近代中國的男性氣質 高嶋航著/瞿艷丹譯 前言──何謂男性氣質? 一、何謂男性史? 二、民族主義、帝國主義、殖民地主義 三、傳統的男性氣質──文之霸權 四、甲午戰爭的衝擊──武之抬頭 五、共和國的誕生與五四運動──文武之相剋與文之式微 六、中國

國民黨與中國共產黨──武的時代 結語 第十一章 近代中國的廢婚論與女性對「小家庭」之異議 江上幸子著 前言 一、近代家庭制度的提倡以及女性的異議 二、提出廢婚論 第十二章 近現代女性勞動 顧琳(Linda Grove)著/柳雨春譯 前言 一、變化的第一階段──婦女開始外出工作 二、職業女性的出現 三、第一代工廠女工 四、另一個女性勞動的場所──娛樂業 五、毛澤東時代的女性工作 六、經濟改革以降女性勞動與今後的問題 第十三章 中華人民共和國的成立與性別秩序的變遷 小濱正子著/姚毅譯 前言 一、近代中國的性別與家族法/政策 二、中華人民共和國的性別結構變革與婚姻法貫徹運動 三、社會變革與性別

結構的變遷 四、文化大革命與性別秩序 五、計劃生育與國家、家族、個人 結語 第十四章 改革開放時期性別秩序的重組:著眼於婦聯組織網 大橋史惠著/李亞姣譯 前言 一、中華全國婦女聯合會及其變化 二、婦聯的組織體制與管理 三、當今的性別秩序和婦女運動的變化 結語 專欄四 介紹兩本近代中國婦女史研究專著 須藤瑞代著 第二編 個別課題 第十五章 中國古代的戶籍與家庭 鷲尾祐子著/莊卓燐譯 前言 一、作為資源的「人」 二、「戶」和戶籍 三、戶籍的內外之別 結語 第十六章 圍繞「才女」的評論 板橋曉子著/板橋曉子、蔡燕梅譯 前言 一、漢代及漢代以前 二、魏晉南北朝 三、隋唐 四、宋元 五、明清 結語

第十七章 中國的醫療、身體和性別 姚毅著 前言 一、中國傳統醫學中的身體觀和性別 二、「科學化」的身體與近代醫學、性別 三、男性醫師對分娩的介入和挫折 結語 第十八章 中國的女性主義與女性/性別研究的展開 秋山洋子著/姚毅譯 一、中國婦女學/女性學的誕生 二、1980年代中國婦女學的特色──「女性意識」和「本土化」 三、從東西方女性主義的相遇到第四屆聯合國世界婦女 四、北京+10──以全國婦聯為中心的婦女學/女性學研究網絡的構築大會 五、國際支援的開發計畫和女性/性別研究學科建設活動 六、IT時代的女性主義──「微笑的女性主義」與街頭抗議表演 專欄五 性少數者 遠山日出也著/郭立夫譯 專

欄六 戲劇與性別 中山文著/岩田彌生譯 中文版後記 小濱正子 中國性別史略年表 中國性別史相關重要文獻一覽 作者簡介 譯者簡介 索引 代導論 它山之石,可以為錯 李貞德(中研院史語所特聘研究員兼所長) 前(2018)年春節假期後,大年初七上班日,隔壁研究室的內田博士送來一本小濱正子教授主編的論文集,兩週前才由京都大學出版,熱騰騰的新書:《被埋沒的足跡──中國性別史研究入門》(《中国ジェンダー史研究入門》)。翻開目錄,第一章正是內田博士利用考古材料分析先秦性別結構的大作!「啊!原來有妳的文章?恭喜恭喜!」想起本世紀初內田博士入所演講時,也曾提及對性別考古學的興趣,當時她剛剛在一

本中國女性史入門的集子中寫了兩個小篇,雖然精彩,但實在太短,令人意猶未盡。演講結束後,我趨前致意,並探詢未來整體申論的可行性。一晃眼,十多年過去,內田博士在發表眾多享譽國際的青銅器考古學論著後,終償宿願。 其實,不論在日本或在臺灣,中國女性史的研究皆已近半世紀,並都經歷了從婦女到性別的轉變。唯因最初皆以關注近代革命和女權運動為契機,故早期成果大多環繞19、20世紀之交作論,分析傳統時期的著述不多,更遑論考古學角度的研究。臺灣方面,李又寧和張玉法兩位教授在1975年出版《近代中國女權運動史料》兩冊,吸引年輕學子相繼投入探索的行列;日本方面,則以小野和子1978年出版的《中國女性史—從太平

天國到現在》(《中国女性史──太平天国から現在まで》)開啟新聲,都是值得紀念的事。與之相較,考察前近代議題的作品寥寥無幾,陳東原1920年代在上海發表的《中國婦女生活史》,幾乎是彼時唯一的教本。人們對傳統中國女性雖然也感興趣,唯多以獵奇廣異之筆描述女主名媛,或仍賡續五四遺風批判貞寡節烈。學報期刊上,比較常見女性文學史的論著,或分析詩經樂府中的女性形象,或評介唐宋女性詩詞作家,洋洋灑灑,不絕如縷。至於其他女性史課題,更為嚴謹的學術研究則仍待開發。 比較特別的是,日本學界因戰後對中國傳統家族型態及其繼承體制的法律史辯論,自1980年代末即有學者鑽研宋代家產分割中的女子承分等問題。而臺灣史家

亦在稍早因大規模中國史出版計畫的機緣,從婚姻等禮法制度論述傳統女性的處境和地位。不過大體而言,介紹前近代女性多難脫離「家」(家庭史或家族史)的範疇,在史料運用上也以傳世文獻為主,罕見探索出土文物者。 在20世紀的最後10年,隨著女性主義的衝擊、各種後學(後現代、後結構、後殖民)的刺激,最重要的是,加上了性別理論的啟發,學者觀察傳統社會有了新的視角,蒐羅史料的種類也更寬廣了。臺灣方面,1987年解嚴前後,各類政運、社運和婦運風起雲湧,各大學則相繼成立以婦女、兩性和性別為名的研究單位。臺大婦女研究室在1985年創刊《婦女研究通訊》,1990年發行《婦女與兩性學刊》,女性主義學者則在1993

年成立女學會,致力於校園中的性別研究。各部門名稱和刊物標題的演變,其中折衝、離合所反映的思維與意義,我曾在另文談及,此處不贅。值得注意的是,歷史學者雖亦參與上述社團,卻不常針對社運作論;婦研刊物上的文章大多處理當代議題,史學論著僅偶一得見。而大專院校蓬勃開設的性別課程中,歷史領域的占比並不穩定。 即便如此,性別主流化的大環境和性別理論對研究者的影響,仍可在歷史學界窺得。1993年臺灣第一份女性史期刊《近代中國婦女史研究》由中央層級的研究機構發行,中國女性史的文章,也持續在各歷史教研單位的學報上刊出。此外,每年歷史系所碩博士論文涉及婦女性別課題者,則大多維持在全臺歷史學位論文的十分之一,

其中亦不乏運用簡牘碑刻或考古遺存分析傳統中國社會者。換言之,在歷史教研仍以中國史為主流大宗的戰後一甲子,以彌縫補缺為初衷論旨(也可能是策略性修辭)的中國女性史,儘管歧路顛簸,仍能匍匐前進,在臺灣的學院體制內搶占一席之地,反而較少與民間社團互動的軌跡? 相形之下,日本的中國女性史研究幾乎可說是從邊緣出發,透過學院內外活力充沛的串聯與結盟,不斷向中心推進的過程。和李又寧、張玉法兩位先進蒐集引介史料的旨趣不同,小野和子的專著在遠觀中國文革、回應日本婦運的脈絡中出版,自始即帶著女權運動的激越之情。1977年夏天,柳田節子(1921-2006)和三位當時尚無教研職位的「在野研究者」,在參加了全日

本婦女問題大會後,為了彼此砥礪、互相支援,共同發起了「中國女性史研究會」。最初每月一回在柳田的研究室舉行讀書會,所研討者,正是從臺灣輸入的兩部著作:陳東原的《中國婦女生活史》和李張二位編纂的《近代中國女權運動史料》。至1989年會員人數亦不過三十,即創刊《中國女性史研究》。每年一期,除收錄論文和書評外,也常見特輯(專號)、史料介紹和學界動態報導。雖然近現代課題仍占絕大多數,但也不乏考察明清女性史的文章。 日本讀書會、研究會和學會的傳統,可謂淵深流廣。研究興趣相近者,共組社團、研讀分享、辦會發表,甚至合作出版,經驗皆頗豐富。此雖眾所周知的現象,但女性在學界宛如鳳毛麟角,眾多非常勤講師、在

野研究者,孜孜不倦,數十年而熱情不減,讀書、交流、撰作不輟,聞之者莫不由衷敬佩。四十多年來,「中國女性史研究會」的老將新秀齊聚一堂,專兼任學者和研究生共同研討,並不時以研究會之名編纂出版專書或譯著,對年輕人摸索學術之路、鑽研女性史課題並練習發表,皆具切磋鼓舞之效。從柳田去世時海內外的追悼文字觀之,日本學院內外的女學者們長期互助合作、彼此支援,不但風格獨特而引人注目,更展現了女性史認識自我、奮發砥礪的一面。 其實,日本的中國女性史研究會還不只一個,2000年時關西地區女性研究者將之前成立的讀書會也命名為「中國女性史研究會」,後為避免混淆,改稱「關西中國女性史研究會」。內田博士最初兩篇性別

考古學的短文,便是在此研究會主編的論文集發表。中國女性史在日本學界屬外國史之次領域,同一時間在不同地區竟有兩個積極活動的共同研究會,不能不令人刮目相看。而此,亦應與日本女性史研究興起有關。 日本戰後復甦,以性別分工為基礎支持經濟成長,女性的家內角色吃重,在保護生命與生活為目標的大眾運動中,逐漸出現地域女性史同好團體。1970年代第二波女權運動興盛,聯合國將1975年訂為國際婦女年,舉辦了第一屆世界婦女大會,日本亦相應展開各項活動,並以政策支持各地編纂女性史,地域女性史的出版品激增,以口述訪問為主,記錄在地女性生命經歷。最初或由地方政府主導,未必和女性主義或婦權理論相涉,但後來民間社團益

見活躍,1990年代則漸多與性別平等運動對話,關注課題也更加寬廣並具批判性。 國際婦女年之後,專攻日本中世史的女學者脇田晴子,獲得政府科學研究補助金的支持,跨界探討女性文化。自1977年開始的三年計畫,由京都出發,在全國形成數個研究圈,糾結同好,研討出版。計畫結束後,關西圈的學者雖然經費申請不利,仍於1986年以「女性史總合研究會」之名重啟活動,並自始即與中國史學者互動頻繁,如在例會中邀請小野和子發表。而自1991年發行會刊《女性史學》後,亦不時報導或收錄中國女性史研究訊息。事實上,繼脇田出任研究會代表的筧久美子,即為中國文學史的專家,而脇田晴子、筧久美子與小野和子等人年紀相仿,同為京

都大學出身,持續推動女性史研究,貢獻良多。 至於關東圈的學者,則在1980年計畫甫結束時便成立了「總合女性史研究會」(後於2013年改名為「總合女性史學會」),以全面提升、發展並普及女性史研究為宗旨,歡迎任何行業(亦即不限歷史教研人員)有志一同者加入。會報於1984年創刊,後定名為《總合女性史研究》,陸續收錄專題論文、研究筆記和書評等,學術性質漸見強化。之後各期兼顧在地與國際視野,不僅增幅介紹地域女性史的研究成果,也持續報導東亞與世界各地女性史的研究動向。 至此,女性史學者益發將日本經驗納入比較的視野中考察,而中國作為無法忽視的鄰邦,其存在感和影響力更促使性別研究者對話交流,以

探究竟。「總合女性史研究會」於1996年與「中國女性史研究會」聯合舉辦「亞細亞女性史國際研討會」(アジア女性史国際シンポジウム),邀集亞洲各國三十多位學者,分五大主題,就日中韓泰越菲印緬乃至馬來半島之女性歷史發表論文,並另闢專場,由美國漢學家分享明清家庭中的女性經驗。該會籌備既久,眾所矚目,聽者逾千,盛況空前。次年論文集結出版,並立專章介紹中國女性史研究現況,課題早已不限近代,亦包括多篇宋元明清女性史的文章。2013年,兩會再度合作,並獲「性別史學會」(ジェンダー史学会)贊助,舉辦國際會議「從女性史、性別史看東亞歷史」(女性史.ジェンダー史からみる東アジアの歴史像)。發表的內容,在空間上不限日

本而包括中韓,在時間上不限宋元以降也涵蓋5-9世紀,至於論題,則除了運用出土文獻考察三地的女主傳統和婚姻家庭外,亦透過影音資料分析女性在東亞移動與勞動的情形。翌年,「總合女性史學會」大會以同題續開討論,嘗試從性別角度認識東亞的歷史世界,並同時展望女性史研究的未來。 毫無疑問的,「性別」(gender, ジェンダー)作為歷史分析的有用工具,已逐漸改變過去單純視婦女為研究對象的取徑。學者益發了解:男女的生物性差常被賦予各種社會意義,透過語言文字的建構力量形成一套知識體系,不僅被用來規範兩性之間的權力關係,也被拿來合理化無關男女的文化現象。「性別」既是傳統社會歸類人群的一種方式,也就成為歷史

學者考察異時空權力布局及其意涵的重要角度。這方面,日本和臺灣並無二致,但日本獨特的共同研究風氣,跨越學院體制,更顯活躍積極。 「中國女性史研究會」1999年出版成立二十週年紀念論文集,除修正過去認為前近代社會皆「男外女內」的刻板印象,主張以女性經驗為主體形成論述之外,亦特別收錄「國家與性別」(国家とジェンダー)篇,分析百年來政局、戰爭、法制等強制力量對女性的影響。兩年後,日本科研補助金申請項目中新設「性別」一類,「關西中國女性史研究會」便以「從性別看中國的家與女」(ジェンダーからみた中国の家と女)為題申請計畫補助,定期研討並召開大會,2004年以同題出版論文集。兩部論集反映日本研究傳統

,近現代文章皆占半數,但因由古典儒家規範切入分析性別秩序,故亦上溯至隋唐甚至漢晉。同年,「性別史學會」成立,次年發行會誌,除邀請上述諸女性史研究社團分享成果外,也規劃各種新興課題。2006年會誌第2號以男性研究為焦點,在新增的「海外之新潮流」專欄中,譯介「中國之男性解放運動與男性學」;2007第3號中則介紹了臺灣婦運中的「性權派」,反映第三波女權運動包容多元性現象(sexuality)之要求。男性和性現象的歷史研究加入過去中國女性史的行列,成為各讀書會討論的主題,而這本2018年出版的《被埋沒的足跡──中國性別史研究入門》,正是在這個潮流下誕生的最新力作。 本書也是日本共同研究風氣下的

產物,乃小濱教授主持的「中國性別史共同研究小組」自2012年起五年成果之總結。既從日本觀點出發,比較視野明顯,雖然依舊探討中國父系家族的型態以及女性在其中的境遇,但背後隱然若現的提問卻是:「與日本有何不同?」滋賀秀三與仁井田陞的觀點歧異,是戰後日本學界特有的課題,在本書第一編貫時性研究的前兩部分(先秦至隋唐、宋至明清)中,多位作者繼續發揮,與前賢或呼應或論辯,呈現實證分析與學史發展交織的豐富多彩。雖然,儒家經典及其相應的倫理規範,自中古以來即遠傳東亞,但近世日本社會的性別秩序,卻和宋明以降的中國大相逕庭,凸顯歷史發展的不必然性,在第一編第二部分中頗可窺見,也值得其他領域的歷史研究者深思。近代以

降,西力東漸,「家」的理念備受挑戰,旨趣各異的言論交錯出現,或激進或保守,中日皆然,但兩地家庭結構與功能的實質變化,及其對女性生活與生命的作用,卻差異互見。第一編第三部分(近現代中國)全面闡述民族主義、社會主義、資本主義相繼來華,在革命與戰爭連發的時代此起彼落,對政治社會經濟文化等各方面性別結構的衝擊不一,揭示性別史研究納入特定時空脈絡分析的重要性,值得喝采。 本書同時是日本學界首次自古至今、全方位論述中國性別史的著作。陳東原的專書是眾多後進的啟蒙與靈感來源,批判檢討者亦不乏其人。然或因通貫不易,或因學術風氣使然,出版之後數十年,再無類似具批判性視角的通史,也罕見上下數千年的綜合性著述

。本世紀初,中文世界急起直追,前後出版了幾套時間跨度較長的性別史論文集,甚至有斷代分冊再總輯而成的婦女通史叢書。諸作亦多推遠溯古,廣採出土文物,致力考察史前和先秦之婦女生活與性別秩序,然而下限卻從未跨過1949年,所論皆止於20世紀上半。小濱教授此集以性別結構與性別秩序為視角,從先秦考古、經歷朝各代,直論至共產中國改革開放之後。尤其,在第二編精選四組個別課題分章申論時,既不受朝代限制,更得以通貫古今,專題論文以秋山洋子分析中國女權主義與性別研究壓軸,綜述至作者去世前的2015年為止。而獨立設置的六個專欄中,論及21世紀者亦達半數,反映日本女性史學界關注中國現當代的研究傳統。 本書對現當

代、尤其是20世紀下半以來中國性別史的分析,特別值得臺灣學界參考。解嚴之前,當中國婦女史研究在臺灣初試啼聲時,共產世界仍屬敵情禁忌,相關領域可謂一片空白。民主化之後,社會活力充沛而學術課題多元,在一波波認識臺灣的浪潮中,對本地後殖民女性經驗的探求亦水漲船高,新作備出。然同時期對岸政局詭譎,社經體制多變,性別結構幾經轉折,對婦女生活與生命的衝擊巨大,臺灣的社會學者、人類學者,甚至文學藝術學者偶或參與分析,但歷史學界卻論之者寡。誠然,當代史研究在材料取得、運用,以及時間縱深、視域廣度等方面,皆屬高難度,考察中國更是如此。但性別研究需要跨科際的激盪、啟發與合作,歷史學者貫時性的分析有助於吾人認識當今

政治強權、經濟大國中的男男女女。臺灣史學界對20世紀下半中國的研究,正欲邁開大步,加入性別角度的觀察,此其時也。小濱教授此一編著提供了絕佳範例,幫助臺灣的中國女性史、性別史學者開始發掘這個存在感與影響力皆難以迴避的研究領域。 2000年9月,我首次受邀赴日參加中國史國際研討會。早稻田大學的會議廳亮麗豪華,開閉幕與綜合討論皆人聲鼎沸。分場研討室內專家雲集,攻防熱烈,雖因子題眾多而分散了人群,但每一場次皆仍座無虛席,令人嘆為觀止。跨洋發表的我,分享完漢唐之間禮律制度的性別建構後,正欲放鬆吐口大氣,座中一位日本女士舉手發言,我擔心提問難答,趕緊正襟危坐。不料女士對我的論文未表異議,卻放言針砭

日本學界,認為歷史學家對性別議題不夠警覺,女性史學者未獲重視,中國史研究應再加強!學者模樣的中年女士,口齒清晰,鏗鏘有力,抑揚頓挫,欲罷不能。既然有人大聲疾呼性別史,我不是應該拍案叫絕、起立鼓掌嗎?但身為外賓,值此場面不免尷尬,環顧左右,諸先進皆端坐無語。心慌意亂之中,我只能緩緩抬頭,用力咧嘴,期盼女士明白我正以笑臉表達應援之意。 當年會後人潮擁擠,既失女士之名,交流無以為繼。而今,《被埋沒的足跡──中國性別史研究入門》一書由男女學者合力撰成,經日本頂尖大學出版會發行,英譯本近日已經完稿,中譯本由國立臺灣大學出版中心出版。往事並不如煙,未知女士是否已然穿透迷濛,先睹為快了? 第七章

婚姻與「貞節」的結構和變化(摘錄) 五味知子 著╱梁雯 譯 前言 在前近代的中國,女性的「貞節」是婚姻中最重要的基礎。在中國家族制度中非常重視男方的血緣,而保證男方家族血緣純粹性的前提就是嫁入這個家族的女性是否貞節,因此婚姻與貞節緊緊地連繫在了一起。 女性的「貞節」是早在古代中國就已經被重視的。《周易》中提到「婦人貞吉,從一而終也,夫子制義,從婦凶也。」(《周易.恆》)。除此以外,男性可以和妻子離婚的七個條件裡就包括妻子淫蕩在內。由此而知,在中國,從古代以來女性的貞操就一直被重視。雖然如此,所謂「貞節」的形式卻不是單一的。雖說已婚女性和丈夫以外的男性發生關係從古代以來就是被批判的對象,但是在中

國對貞操的重視並不只停留在這一點上。所以到底是如何定義貞操,或者說是在何種程度上定義貞操和重視貞操,正是本論的重要問題所在。 不只是在中國,當我們將這個問題放在更廣的背景下進行思考的時候,比如說在伊斯蘭世界、日本、基督教世界等眾多不同地域和時代中,寡婦的再婚並不認為是抵觸「貞節」規範的事,然而,我們卻可以在魯迅(1881-1936)的小說〈祝福〉中看到,在中國,再婚的寡婦會受到來自周圍的人的誹謗,會被認為是沒有守住貞節的女人,但是在中國也會因為時代不同有很大的差異。在唐代,連公主再婚都是極為普通的事情(高1999: 318)。寡婦的再婚成為忌諱這樣嚴格的貞節觀念雖然被認為是到宋代以後才出現的,

但是研究表明在宋代還不是被廣泛普及的觀念(湯淺 1981: 150-156)。除此以外,對未婚女性貞操的標準也會因為時代不同差別很大。未婚女性如果違抗父母的意志為了死去的訂婚對象而堅持一輩子獨身也會被認為是不孝的行為,為死去的訂婚對象殉身會被認為是輕生的行為,所以並不能單純地被作為旌表的對象。因此,本章將針對不同時代的差別將貞節和婚姻結合在一起進行考察。

蠶絲被壽命進入發燒排行的影片

女生穿對內衣不僅可以讓自己胸型變更好看,還可以讓胸部感到無負擔,筑筑平常就因為工作服裝,常穿著不同類型的內衣,所以很明顯的可以感受到最近姊妹們狂推薦的【KISSY如吻】無鋼圈內衣穿起來是多麼沒有異物感,很貼身、輕盈,跟沒穿內衣時一樣舒適(無鋼圈內衣能減少乳房諸多問題),雖然【KISSY如吻】內衣跟沒穿內衣時一樣舒服,但讓胸部集中、托高等效果該有的都有,還能hold的住罩杯比較大的女生,大奶奶一樣能穩定胸型及減少移位。

那麼筑筑就來分享我這兩件內衣的心得:

☆【KISSY如吻鉑金款內衣】:

摸起來的觸感相當柔軟,原來是運用了100支棉紗莫代爾加上古代貴族衣服才會用上的超細桑蠶絲(絲綢)!超高級的~

花邊上的設計也是十分獨特、典雅誘人,筑筑穿至現在已經兩個多月,用手洗了數次都沒有起毛球,果然真材實料。

其中最厲害的胸墊部分是國際首創直立棉結合泰國乳膠,搭配三明治工藝面料,十分透氣,穿著運動也不會悶悶的,天然纖維的材料不易變形發黃,使內衣壽命可以延長,對小資女筑筑來說CP值很高。

下厚上薄的設計幫住胸部往上推、支撐住,讓我穿起來胸部很飽滿。

這款還是微調型內衣,副乳收覆效果很好,我的胸型看起來更美了。

☆【KISSY如吻限量吊帶款內衣】:

夏天女生的穿著一般較涼爽,但像是我就不太喜歡被其他人一直注視,因此我就選了裸色的這款內衣,裸色加上日本點膠技術,無痕效果絕佳;

想運動,卻不知道穿什麼內衣?【KISSY如吻限量吊帶款內衣】材質是錦康紗,吸濕排汗,濕黏感不明顯,不容易有異味和產生黴菌;筑筑穿著運動很服貼、無束縛感,即使動作再大,胸部也不太會移位,

穿上這套內衣常有胸部很溫暖的感覺(不是悶熱感),原來胸墊部分也下了不少工夫,有按摩顆粒和量子芯片設計,供胸部血液循環更好,產生熱),胸墊裡放的也不是一般海綿,是精品棉加德國恆溫纖維球(擁有調節溫度功能,讓新陳代謝可以正常),透氣性良好也不容易發黃、生菌。

下厚上薄的設計讓筑筑穿起來很集中,視覺效果不錯。

☆內褲:包覆妹妹的部分是運用最高級的好藻棉,不容易滋生細菌,質感也很軟,穿上不會悶熱也不容易摸擦。

還在空杯?副乳?勒痕?內衣肩帶一直滑落?分享【KISSY如吻】內衣,不只幫你解決上面問題,伸縮度佳、觸感也很好,穿著不只透氣,還能讓胸型更好看。

官方網站https://www.borntobeyours.com.tw

寢具產業內外兼具的永續經營策略-以皇室股份有限公司為例

為了解決蠶絲被壽命 的問題,作者陳美秀 這樣論述:

寢具產業隨著生活水平的提升、睡眠需求的改變,不斷地演進,從棉被一路發展至羊毛、蠶絲被,如今,羽絨被已超越其他被種,被世界公認為最舒適、健康的被子。隨著社會的環保意識高漲,羽絨被以其超長的使用壽命,無疑將持續受市場支持,然而,寢具產業的下一片藍海,落在機能性環保寢具之上,而企業的創新能力,將是拓展藍海的首要條件。反觀台灣的寢具產業,寢具品牌商普遍缺乏創新能力,除了面對強大的羽毛供應商,同業競爭更是激烈,在這樣的市場結構下,機能性環保寢具要如何規避競爭、創造新的需求? 在眾多寢具公司中,皇室股份有限公司秉持著「讓台灣每一個家庭都能輕鬆擁有一條優質羽絨被」的初衷,從無到有的推動羽絨被在台灣寢

具市場的發展,以其精準的眼光,成就了飯店到百貨通路、被胎枕芯到床組的獨到發展,並仰賴獨立工廠提供獨步產業的客製化服務,足見其優越的創新能力及對品質的苛求。本文並以此為由,深入探討皇室公司與寢具產業發展的歷程、分析其核心競爭優勢的建構背景,並針對其永續經營策略進行架構性的分析。 皇室公司持續堅持初心,力求打破人們對「優質」的想像,將睡眠推升成為環保生活態度的實踐,並相信機能性環保寢具將能同時打造皇室公司及環境的永續共榮。皇室公司深信,好的產品才是企業壯大的根基,透過消費者對產品的認識以制衡不肖業者,更是致勝的關鍵。 策略上,皇室公司透過產品升級與創新策略,鞏固企業的核心本質,採納多重行銷措施

,以加深品牌認知、促成情感共鳴、布局海外市場,利用破壞性定價策略,以極具競爭力的價格推動購買行為的發生,並透過客戶關係管理系統,獲取有效的消費者洞察。最終,皇室公司希望透過好的體驗,帶動消費者不斷回流、機能性寢具市場能持續拓展,建立起強大的品牌力與創新能力。

十萬個為什麼:解謎!動物奇妙行為

為了解決蠶絲被壽命 的問題,作者童彩 這樣論述:

圖解問答 激發孩子好奇心 培養全方位知識力與思考力 情境圖片X動物生態X機智問答,知識力大提升! 和我們一起同居的動物們,生活無比精彩有趣。 翻開本書,讓我們一起來了解可愛的動物吧! ▲為什麼松鼠喜歡到處藏東西? ▲為什麼豬的鼻子愛拱地? ▲為什麼貓從高處跳下來摔不死? ▲為什麼鸚鵡能學人說話? ▲為什麼蒼蠅總吃髒東西卻不會生病? ▲為什麼變色龍會變色? 本書特色 ‧豐富的知識加上精彩而又美麗的圖景,讓視覺擁有最大的享受。 ‧每篇【為什麼】之後均附與主題相關的【小知識】,內容更為翔實。 ‧【猜一猜】讓讀者選選看,哪一個答案才是正確的

?增進記憶,強化認知。

紙質文物著生褐斑之探討與移除

為了解決蠶絲被壽命 的問題,作者夏滄琪 這樣論述:

摘 要 褐斑(foxing)屬於紙張劣化的一種現象,此種黃、橘或棕色斑的污染不但降低珍貴書畫、藝品之典藏價值,更嚴重影響紙質文物之保存;如何維護此類受污、劣化之紙質文物,實為當務之急。本論文探討紙張著生褐斑現象之成因,嘗試移除紙張著生之褐斑,以還其原本面貌並期達到延長紙質文物壽命之目的。 紙張褐斑在顏色上多呈黃色系,外觀常可分為:靶心狀、雪花狀、陰影狀及複合型等形狀。紙樣褐斑區域以掃描式電子顯微鏡觀察,發現有真菌類之菌絲及孢子。由於微生物在生長期間之代謝產物,造成褐斑著生部位之pH值下降。經培養及鑑定紙張著生褐斑之真菌類,以 Aspergill

us 及 Penicillium 兩屬真菌所佔比例最高。分別為:Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Aspergillus ochraceus, Aspergillus ustus, Aspergillus spp.,Penicillium citrinum, Penicillium chrysogenum, Penicillium spp.,Chaetomium globosum, Trichoderma viride,Fusarium solani, Cladosporium sp., Rhizopus sp., Phoma sp.,Umbelop

sis sp., Metarrhizium sp., Eurotium sp.等。在室溫下,隨相對濕度增高,70﹪相對濕度以上,真菌類於紙面上生長越發茂盛,60﹪以下相對濕度,可抑制真菌類微生物於紙張上繁衍。在褐斑紙樣及誘發褐斑真菌類萃取液中,皆可發現含草酸、蘋果酸、乳酸等有機酸及γ-胺基丁酸等17種胺基酸成分,可證實紙張褐斑之成因與上述成分有關。由HPLC分析發現,褐斑萃取液含木糖及葡萄糖成分,可推斷紙質受微生物作用而導致降解。以ESCA配合顯微FTIR分析,顯示褐斑紙樣及真菌著生紙樣上含有空白紙樣闕如的氮元素。接菌處理之濾紙以顯微FTIR分析發現,代表 C=O 官能基之1654 cm-1及

代表 N-H 官能基之1550 cm-1吸收峰之相對強度顯著高於對照組,顯示紙質纖維因微生物劣化及菌類之新陳代謝作用,而生成酸性劣解產物;此一結果與褐斑紙樣於1654 cm-1具顯著吸收結果一致。 本論文以胺基與羰基作用引起之莫納反應(Maillard reaction)來解釋紙質文物褐斑之成因。葡萄糖、木糖或有機酸等單一成分不會在紙面形成褐斑。糖液配合有機酸及胺基酸時,紙面因褐變反應呈黃褐色。自然褐斑與人為褐斑均可在365 nm UV燈照射下發現螢光現象,故紫外光可為紙張褐斑之簡易偵測方法。 本論文探討γ-射線照射對紙張性質傷害最低之滅菌組合方法,以為

文物維護開拓另一可行方向。對選用菌株之有效滅菌劑量為 3∼5 KGy,照射劑量在 3 KGy時,對於黴斑之紙張具有良好之滅菌效果。γ-射線照射前施以加熱處理,有助於降低照射時之有效滅菌劑量。文物、藝品先施以50 ℃加熱24 hr,再採用輕微劑量(1∼2 KGy)進行照射,除可有效達到滅菌目的,且可使紙質文物之損傷控制在最低程度。紙張褐斑可藉漂洗處理移除之,以肉眼評估漂洗效果,次氯酸鈉、高錳酸鉀及氫硼化鈉等漂劑,可有效移除手工紙樣及書頁上之褐斑,然而在色斑相同位置上,以365 nm之紫外燈觀察時,仍存在著螢光現象,此部位是否再度復發褐斑,仍有待觀察。以漂洗處理對紙張性質影響為基礎,區分出適用漂洗

處理之優先排序:(1)2 ﹪氫硼化鈉→(2)2 ﹪過氧化氫→(3)2 ﹪次氯酸鈉→(4)熱水洗滌→(5)0.5 ﹪高錳酸鉀+3 ﹪草酸→(6)2 ﹪氯胺-T → (7)0.5 ﹪氫氧化鈉→(8)0.5 ﹪皂液。

蠶絲被壽命的網路口碑排行榜

-

#1.蠶絲被-纖維中的女王-不可以忽略的高級材質

蠶絲被 是由蠶繭拉出的細絲所製成的,主要成分是純天然動物蛋白纖維,構造與人體皮膚相近天然的蠶絲含有人體所需的天然胺基酸&蛋白質纖維,對人體睡眠& ... 於 www.jias.com.tw -

#2.枕頭、被子多久該換?不能一直用嗎?

通常,高質量枕頭使用壽命會更長一些;但,枕頭每天晚上都在吸收人體 ... 蠶絲被久了會吸聚水氣而結塊,若因結塊造成胚胎厚薄不均,則透氣/保暖性不佳 ... 於 shop.kuansliving.com -

#3.關於蠶絲的小秘密|傢居誌 - 好傢在有限公司

蠶絲被 :簡單的說就是蠶絲作為填充物做成的被子。 ... 4、蠶絲被每次曬好之後記得用手輕輕拍打,可以保持其蓬鬆感和保暖度,還可以延長蠶絲被的使用壽命。 於 www.goodholiday.com.tw -

#4.厚度不一代表「該換棉被了」 5症狀輕鬆「檢測冬被」更好睡

其實不同材質的冬被,也會有不同的使用壽命,且經年累月的使用下,可能 ... 購入新的棉被,冬被依材質分為羊毛被、羽絨被、蠶絲被、抗菌防螨被等,各 ... 於 fashion.ettoday.net -

#5.冬天的被子怎麼選? - 日式寢具

被子也一樣~都建議先看洗滌標籤,有些是無法清洗的喔! 蠶絲、羊毛、羽絨可以用了幾年送乾洗,而大多數合成纖維被就是可以水洗,另外蠶絲被跟羽絨被 ... 於 suntype-bedding.tw -

#6.最好的蠶絲被:100%上等純蠶絲內胎,3kg,輕柔保暖透氣,全棉 ...

蠶絲被 透氣、透濕、無靜電、輕柔舒適、有益健康為了更好地保養蠶絲被,增加其使用壽命,冬天過去後,準備收藏時應做到:1、先晾曬風乾,等被子放涼後折疊收藏。 於 shopee.tw -

#7.常見問題 - 碧多妮蠶絲

常見問題 · 1.穿蠶絲內衣褲有什麼好處? · 2.蠶絲內衣褲應如何清洗? · 3.蠶絲內衣褲為什麼會變黃? · 4.台灣有人養蠺嗎?原料哪裡來? · 5.蠶絲被應如何保養? · 6.蠶絲被可不可以水洗 ... 於 www.bmori.com.tw -

#8.蠶絲被長毛了怎么辦?

文章出處 相關解答一:蠶絲被尿了怎么辦先試著用吸塵器吸被尿濕的部位,如覺得有效,加水弄濕此部位 ... 桑蠶絲服裝的正確洗滌與保養十分重要,否則將影響真絲服裝的壽命. 於 newgoodlooking.pixnet.net -

#9.與蜜蜂共舞──安奎的蜜蜂手札 - Google 圖書結果

蠶絲的優點及特性刺繡、蠶絲製品一雨傘、衣服、蠶繭花、蠶絲被等。 3. ... 蜜蜂的發育及壽命與蜜蜂共舞|安奎的蜜蜂手札-060 包括養蜂產業介紹、 1990 年臺灣養蜂業分布 ... 於 books.google.com.tw -

#10.论蚕丝被的使用年限,蚕丝的使用寿命。 - 知乎专栏

这边指的蚕丝被的年限和寿命,指的是这条蚕丝被盖不舒服了,且无法翻新了。 至少我们从来没见过一条蚕丝被使用时间能超过二、三十年还完好的,就连十五六年的桑蚕丝被 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#11.蠶絲被要加被套用嗎? - GetIt01

咱們先看一下蠶絲被的清洗與保養:大多數情況是蠶絲被使不可以洗滌的, ... 而水洗會嚴重破壞蠶絲的內部纖維結構,對其使用壽命也會有很大的影響,所以,蠶絲被是不 ... 於 www.getit01.com -

#12.蠶絲被保健(二)

可選擇陽光不強烈時晾曬蠶絲被半小時,暴曬會造成蠶絲纖維變性、發黃、變脆,從而縮短使用壽命。 中國是世界上最早發明蠶桑業的國家,據考證,新石器 ... 於 lj.hkej.com -

#13.【家居保養】必學地毯保養4 種方法+ 2 個清理毛髮污漬技巧

另外,長期直接被陽光照射會減少地毯壽命,所以擺放地毯要避免長期受陽光照射之下的 ... 棉被、羽絨被、蠶絲被、羊毛被、纖維被5 款被褥清洗收納方法 ... 於 twdecoman.com -

#14.蠶絲被怎樣翻新 - 12MApa

蠶絲被翻新後, 短期很好, 但使用個把月後, 被子的狀態又會回到翻新前蓬鬆度和保暖性, ... 蠶絲被壽命一般十五年左右,特殊情況除外,舊蠶絲被和閒置的蠶絲被就需要 ... 於 www.12mapa.co -

#15.【蠶絲被購買指南】7 招教你挑選優質蠶絲被 - Josenn

蠶絲這種天然纖維濕水後會發生化學反應,影響其本身的功能。蠶絲被水洗後有可能會破壞其內部纖維結構,導致變形及濃縮,失去其原有的蓬鬆度及保暖性,壽命 ... 於 www.josenn.com -

#16.要揀羽絨被定蠶絲被?! 店家不會告訴你的小秘密。。。

也就是這38% 的空氣有效地阻止熱量散發,讓蠶絲具有很好的保暖性! 適合老人.小孩.過敏族群。 使用壽命: 約6~8年。 如何保養: 蠶絲被最怕濕氣, ... 於 www.marieclaire.com.hk -

#17.棉被不暖? 蠶絲被暖10年、纖維被5年換- 3M四季被- - 防螨寢具

而蠶絲被熱度適中最透氣,年限7到10年,如果裡面的蠶絲沒有絲絲分明,聚在一起就代表它壽命到了,至於羽絨被保暖度最好,可用到20年都不會壞,若被子 ... 於 3m.vvs.tw -

#18.找蠶絲被壽命相關社群貼文資訊

關於「蠶絲被壽命」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 蚕丝被,使用多久后需要保养? - 手机搜狐网。 2017年11月6日· 蚕丝一定要长丝才可以用的更久。 於 familytagtw.com -

#19.蠶絲被能曬嗎 - 壹讀

蠶絲被 已經走進了千家萬戶,受到我們青睞,不管對於身體健康還是被子舒適方面, ... 可以保持其蓬鬆感和保暖度,這樣的話可以延長蠶絲被的使用壽命。 於 read01.com -

#20.【禦寒首選】2022最新推薦十大棉被排行榜 - mybest

其最大特性在於就算因長年使用變得鬆垮,也可以重打以回復彈性,產品壽命長而對地球環境友善。 除此之外,此材質在保暖、吸收濕氣方面的表現亦相當優秀, ... 於 my-best.tw -

#21.蠶絲被真不敢再蓋了? 長期蓋蠶絲被夫妻倆發生了驚人變化!

蠶絲被 比羽絨被透氣,比棉被保暖,用的時間久不會藏汙納垢,也不會變硬結 ... 這些蠶繭在蓬鬆度、保暖性、透氣率、使用壽命上都有很大的優勢,真正做 ... 於 www.gushiciku.cn -

#22.知識 棉被百百種,定期曬棉被就沒問題了嗎?

蠶絲被 與羊毛被相似,不可長期曝曬,大約一個月曬一次,請在溫和的陽光 ... 棉花被也一樣不要用力拍打,這樣會使棉被的纖維產生斷裂,影響棉被壽命。 於 blog.servinno.tw -

#23.蠶絲被終於可以水洗啦!正確洗的真相是這樣的!

1/蠶絲被能曬嗎. ... 於是我們用了慈雲水洗蠶絲被國家發明專利來回答! ... 性和保暖性,從而導致影響蠶絲被的使用壽命或直接產生不能使用的後果。 於 iemiu.com -

#24.蠶絲被使用年限

2021年6月7日 — 本資訊是關於`羽絨被蠶絲被羊毛被棉被`壽命使用年限多長,蠶絲被一般能用多少年,蠶絲被的使用壽命是多久可以使用多久,蠶絲被的使用壽命多長可以用幾年 ... 於 www.masipo.org.cn -

#25.蚕丝被可以用多久,蚕丝被寿命多长,教您如何保养蚕丝被 - 博客

100%桑蚕丝的使用寿命一般在10~15年左右(蚕乡佳人蚕丝被也建议您10-15年时间应该换一条被子了。主要是考虑卫生方法的问题,因为蚕丝被是不可以洗 ... 於 blog.sina.com.cn -

#26.蠶絲被和真絲被套如何洗滌與保養呢? - 河畔小築

蠶絲被 和真絲被套如何洗滌與保養呢? · 1.真絲綢與人體皮膚一樣以微酸性為佳,不宜用鹼性洗滌劑或肥皂洗滌,最好用少量中性洗滌劑(如洗蔬果用的洗滌靈)。 · 2.手洗最佳: ... 於 fonghu0217.pixnet.net -

#27.蠶絲被能晒嗎?晒蠶絲被需要注意哪些 - 優幫助

3、每次晒都要輕輕拍打一下,可以增加它的壽命。 4、晒的時間不能過長,不能放在強光下暴晒,否則容易斷裂。 拓展資料. 蠶絲被即以蠶絲為填充物的被子 ... 於 www.uhelp.cc -

#28.【岱妮蠶絲】天然特級100%長纖柞蠶絲被0.7KG-單人5x7尺 ...

滿額贈岱妮蠶絲滿額贈蠶絲口罩乙個; 活動傢寢狂撒獨家神券✨下單現享75折up 點我領取; 活動傢寢春季女神節☆下單抽天絲涼被. 登記:. 更多登記活動>. 於 www.etmall.com.tw -

#29.怎樣克服蠶絲被缺點? - 劇多

② 套上被套使用可以保持蠶絲被的清潔,髒了只需清洗被套即可。 ... ④為了更好的保養蠶絲被,增加使用壽命,收藏的時候要先晾晒風乾,等被子放涼後 ... 於 www.juduo.cc -

#30.《大全時尚寢具‧知識教室》棉被的壽命- 桃園

保暖的睡眠很重要的。 現代的棉被多樣化,羊毛、羽絨、蠶絲、科技纖維、、、等等,選擇性很多 ... 於 vingto.pixnet.net -

#31.蠶絲被是否需要在太陽下晾曬? - 小熊問答

保養不好,比如水洗,曝曬,都會影響蠶絲的使用壽命和舒適度。 蠶絲被的保養:. 1、使用:蠶絲被芯在使用前外面應該套上被套,以方便清洗。 2、 ... 於 bearask.com -

#32.怎麼能讓蠶絲被使用壽命更長? - 愛鹿問答

怎麼能讓蠶絲被使用壽命更長? · 使用:. 蠶絲被芯在使用前外面應該套上被套,這樣灰塵不能進入,保持蠶絲被清潔,平常只需要清洗被套就可以了。 · 洗滌:. 於 likedeer.com -

#33.先曬4小時除濕!一次搞懂羽絨被、蠶絲被、羊毛被保養使用5招

在櫥櫃裡放了大半年,冬被拿出來後,別急著蓋上身,先拿到通風處陰曬,不但可以去除濕氣,也可以讓被子的纖維舒展開來。最好選個天氣好的日子,避開太陽 ... 於 health.udn.com -

#34.被子別亂曬! 小心變"不保暖" - 華視新聞網

打開除溼機,被子也能蓬鬆乾爽,還有,洗被子也要注意,羊毛被、蠶絲被,依照標示,大多只能乾洗,有的蠶絲被、甚至不能乾洗,羽絨被雖然可以水洗,不過有 ... 於 news.cts.com.tw -

#35.蠶絲被真的別再蓋了? 長期蓋究竟會怎樣? - 趣關注

:但是會有羊毛異味、且羊毛被容易掉毛、使用壽命不長,且不好打理、還容易引起羊毛過敏。 3、羽絨被. 優點. :經久耐用,比較輕盈. 缺點. :但是透氣性很 ... 於 auzhu.com -

#36.棉被不暖? 蠶絲被暖10年、纖維被5年換

而蠶絲被熱度適中最透氣,年限7到10年,如果裡面的蠶絲沒有絲絲分明,聚在一起就代表它壽命到了,至於羽絨被保暖度最好,可用到20年都不會壞,若被子 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#37.蠶絲被應該如何保養 - 星女圈

2、影響蠶絲的使用壽命。蠶絲在被水洗之後會縮成團,失去它本有的蓬鬆性和保暖性,無法正常使用,嚴重破壞了蠶絲的內部纖維結構,對其壽命也會有很大 ... 於 www.xingnvquan.com -

#38.蠶絲被會長蟎蟲嗎蠶絲被會發黴嗎 - 養生百科館

蠶絲被 會長蟎蟲嗎蠶絲被會發黴嗎推薦:昨天在商場裡面看家紡, ... 所以,蠶絲被水洗會破壞蠶絲被內部的纖維結構,縮短蠶絲被的使用壽命,因此,蠶絲 ... 於 www.ysbkg.com -

#39.蠶絲被能用幾年,什麼是免翻,還有,保養時應該注意那些細節 ...

以前的蠶絲被用久了之後,會板結失去保暖性和蓬鬆感,農家的話會加點新的 ... 從買來之後一直用到使用壽命結束,100%桑蠶絲被大概10-15年,稱為免翻。 於 www.zhidao.pub -

#40.羽絨vs.蠶絲蓋對被子一夜好眠 - 自由時報

蠶絲 蓋對被子一夜好眠 過敏體質的蔣故夫人宋美齡女士,生前只蓋蠶絲被,消息傳 ... 濕排汗的效果不理想,建議購買表布具有防黴抗菌處理的蠶絲被胎,可延長被胎壽命。 於 old.ltn.com.tw -

#41.2021.11.19 換季好眠想買蠶絲被?4個技巧教你正確選購

蠶絲被 因為天然多孔隙纖維與18種氨基酸成分,讓它具有優異的溫度調節能力與親膚透氣 ... 被在使用一段時間後後,容易出現結球,使絲被的蓬鬆度、恆溫效果與使用壽命大 ... 於 www.silk.com.tw -

#42.蠶絲被能用多久一般可以用十年(優點多多)

蠶絲被 能用多久一般可以用十年(優點多多)分享:一般來説蠶絲被可以十年左右,這個時間並不是一定的,質量好的蠶絲被可能會使用更長時間, ... 於 www.jueshifan.com -

#43.蠶絲被應該如何保養- 時尚冬

2、影響蠶絲的使用壽命。蠶絲在被水洗之後會縮成團,失去它本有的蓬鬆性和保暖性,無法正常使用,嚴重破壞了蠶絲的內部纖維結構,對其壽命也會有很大 ... 於 www.shishangdong.com -

#44.請問:一般棉被胎的壽命是多久? - jimene85的部落格

送洗時,最好選擇有良好口碑與設備的乾洗店,並限以石油系溶劑處理。 絲被不可水洗,也不可真接日曬,因為蠶絲蛋白會因紫外線使纖維脆化,而縮短壽命。如 ... 於 jimene85.pixnet.net -

#45.一條蠶絲被可以蓋幾年

蠶絲被 是生活中常見的生活用品,長期蓋對身體只有好處沒有壞處,比普通棉被使用壽命更長,蓋上去也更舒適,那麼,一條蠶絲被可以蓋幾年?翻新的蠶絲被子可以恢復到原來 ... 於 www.laoziliao.net -

#46.蠶絲被使用壽命是多長時間? - 小鹿問答

3蠶絲被在使用時外面應該套上被套,否則被芯容易沾染灰塵和汙漬,因為被芯是不能水洗的不可乾洗不可熨燙,要是被套髒了可以拆下來用冷水清洗即可,內部的 ... 於 deerasks.com -

#47.多利寶寢具(股)公司- 洗滌知識

【被胎的清潔及保養】. 一組好的寢具可使用數年,搭配正確的保養方式,可延長壽命. 《蠶絲被》 不可水洗,用清水局部擦拭髒污部位即可。 不可日曬,因為蠶絲蛋白會受 ... 於 www.pillow-quiltshop.com -

#48.大豆被、蠶絲被、羊毛被、纖維被5 款被褥清洗收納大法 - 裝修佬

初春來臨,天氣漸漸變得濕熱,是時候要收起冬天被,拿出冷氣被了。在收納之前大家都會先洗被袋,但不知道自行洗被芯是否可行,但交給洗衣店洗被價錢也 ... 於 hkdecoman.com -

#49.圖解壽命之書【小型動物篇】 - Google 圖書結果

珍貴的蠶絲餐爾是由一根 300 ~ 900 公尺長的絲織成的,約犧牲 7000 個蓋爾,才能製作一件 2.4 公斤的蠶絲被。蠶絲製成的絲網具有獨特觸感與光澤,一直是織物市場的高級品 ... 於 books.google.com.tw -

#50.蚕丝被的使用寿命:大约20年,50%桑蚕丝制成(珍珠光泽) - 强酷窝

蚕丝被 的使用寿命:大约20年,50%桑蚕丝制成(珍珠光泽)说明:蚕丝被是一种非常好的物品,既保暖又舒适,是抵抗严冬的绝佳选择,不过蚕丝被虽然好用, ... 於 www.qiangkuo.com -

#51.舊的蠶絲被怎麼處理 - 時尚達人圈

2、影響蠶絲的使用壽命。蠶絲在被水洗之後會縮成團,失去它本有的蓬鬆性和保暖性,無法正常使用,嚴重破壞了蠶絲的內部纖維結構,對其壽命也會有很大的 ... 於 www.ssdrq.com -

#52.蚕丝被用多久需要翻新,怎么翻新,这些知识你应该知道

蚕丝被 一般平均使用4-5年左右需要翻新一次,在此过程中吸收了水分和人体排出的汗液,尤其是宝宝尿床、或不小心将液体撒在被子上面等现象都是加速蚕丝被 ... 於 post.smzdm.com -

#53.三大絕招教你選床好冬被 - 阿甘賺錢及有用資訊部落

不過走到賣場一瞧,最熟悉的棉被早已被擠到一旁,放眼所及盡是蠶絲被、羊毛被、 ... 羽絨被一般可用中性洗潔劑或肥皂粉水洗,但如果處理不當也容易折損使用壽命,因此 ... 於 andygun00.pixnet.net -

#54.最高級純蠶絲被-台灣製-單人(絲淨重:1台斤、尺寸

進口百分之百帽子型純蠶絲原料(因台灣製作成本太高了)由兩位師傅用手力將蠶絲拉勻,過程極為耗工複雜,師傅的工關係這床被子蓋得暖不暖,使用壽命長不長,當然原料好不好也佔了 ... 於 www.pcstore.com.tw -

#55.蚕丝被,使用多久后需要保养? - 手机搜狐网

你知道吗?蚕丝被,是可以用很长时间的。而100%桑蚕丝被的使用寿命,一般在10~ ... 於 www.sohu.com -

#56.【田中保暖】5台斤冬季100%純手工天然長纖蠶絲被3kg 6x7尺 ...

推薦【田中保暖】5台斤冬季100%純手工天然長纖蠶絲被3kg 6x7尺頂級台灣手工附保證書蠶絲(5台斤蠶絲被), 每床皆附100%純蠶絲保證書,48處手工拉絲釘線,30cm拉鍊檢視 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#57.狂世帝妃 - 全本小說網

... 別人家的占卜師都是占卜鑒寶斷陰陽,起死回生定未來,為什麼她就要被這個人欺負? ... 第644章被鄙視 · 第645章火蠶絲 · 第647章獨一無二 · 第648章美的令人窒息 ... 於 www.quanben.tv -

#58.新買的蠶絲被有點味道,需不需要用水清洗下

新買的蠶絲被有點味道,需不需要用水清洗下,1樓優姜正蠶絲被有什麼樣的 ... 正常使用,嚴重破壞了蠶絲的內部纖維結構,對其壽命也會有很大的影響。 於 www.njarts.cn -

#59.商品描述

【苗栗裕興寢具棉被行】五十年老店純手工老店,一條天然調溫的被子,自降溫,感受“冬暖 ... 苗栗縣農會大湖蠶絲廠迄今已有八十年歷史,鮮繭加工製成【農光牌蠶絲被】, ... 於 piaottao.com -

#60.睡覺救健康 - Google 圖書結果

此外,羽絨被非常耐用,不板結、不變形,通常壽命長達二三十年。羽絨被要放在室外曬的話 ... 用100%桑蠶絲做填充物的蠶絲被,具有貼身保暖、蓬鬆輕柔、透氣保健等作用。 於 books.google.com.tw -

#61.被子也有使用壽命,你知道幾年一換嗎?

蠶絲被 因為纖維夠長,手工拉制的絲胎能夠長時間保持蓬鬆和不變形,因此使用的時間比較長,保養得當的話,可以用得更久。注意:不要用真空壓縮袋收納,不可暴曬,保持乾燥, ... 於 min.news -

#62.羽絨被保養你做對了嗎?3分鐘學會羽絨被日常清洗方法

家中其他被子也可以手洗嗎?4種常見被品保養小撇步. 蠶絲被保養. 蠶絲被原則上無法清洗的,若不得不 ... 於 shop.hoplion.com.tw -

#63.蠶絲被,使用多久後需要保養? - 每日頭條

你知道嗎?蠶絲被,是可以用很長時間的。而100%桑蠶絲被的使用壽命,一般在10~15年左右。那麼,蠶絲被使用多久後需要保養呢?下面就介紹如何儘可能地保證 ... 於 kknews.cc -

#64.蠶絲被vs 羽絨被vs 羊毛被vs 纖維被,4 種冬天暖被哪個好?

羊毛被的缺點一樣是無法水洗,而且重量偏重,不過比蠶絲被的使用壽命更長,也比較不怕潮濕、結塊等問題。 羊毛被優點, 羊毛被缺點. 保暖效果佳、使用年限 ... 於 applealmondhome.com -

#65.【台灣製造100%純蠶絲被6x7尺雙人被(3公斤)】原價$12000 ...

為什麼說蠶絲被是最適合台灣人的被子呢? 1.冬暖夏涼: 蠶絲吸濕力是純棉的1.5倍,更是羊毛的1.8倍,能迅速吸收並散發人體汗氣,3kg的蠶絲被就擁有相當於6kg棉被的保暖力。 於 www.owlting.com -

#66.蠶絲被的使用壽命:大約20年,50%桑蠶絲製成(珍珠光澤) - 男爵風

通常而言,蠶絲被的使用壽命在20年左右。不過,蠶絲被在使用期間沒有保養好或者被扯壞,那不僅保暖效果會大打折扣,而且使用壽命也會減少, ... 於 www.nanjuefeng.com -

#67.棉花被、蠶絲被、羽絨被、羊毛被、駝絨被—哪種被子更適合你?

棉花被、蠶絲被、羽絨被、羊毛被、駝絨被—哪. 當然,棉被也有缺點:. 1、就是壽命比較短、且吸潮. 於 aijianggu.com -

#69.蠶絲被的清潔保養及收納

如果蠶絲被長久不用,要適當放置,可延長使用壽命。 1 :避免灰塵,環境要清潔,蠶絲被上面最好有深色織物覆蓋,以免落塵和泛黃。灰塵遇到 ... 於 byron370.pixnet.net -

#70.棉被收納提醒 - 艾芙琳媽咪17Buy團購

而蠶絲被則需要置於通風良好的陰涼處自然風乾,並避免因強烈的紫外線照射而使蠶絲蛋白變質,以及纖維脆化而縮短使用壽命;另外,近年流行的羽絨被,也是同樣置於通風處 ... 於 mamievelyn.pixnet.net -

#71.蠶絲被使用年限 - Mariposa

一件品質優良的蠶絲被,合理的使用年限必須在十年以上,亦即使用十年仍不會變形或生硬! 而YES蠶絲被由於用料講究,手工精湛,其使用壽命則更長,在正常使用情況下,往往 ... 於 www.mariposadesigns.me -

#72.蚕丝被的使用寿命是多久?可以使用多久? - 百度知道

100%桑蚕丝的使用寿命一般在10~15年左右(蚕乡佳人蚕丝被也建议您10-15年时间应该换一条被子了。主要是考虑卫生方法的问题,因为蚕丝被是不可以洗 ... 於 zhidao.baidu.com -

#73.京東物流2618|去年Non-GAAP盈轉虧蝕逾12億人民幣不派息

杜魯多剛剛被罵上熱搜: 你把加拿大毀了!英國有人組織反杜魯多集會. ... 它擁有白金級蠶絲布膜,密著膚表。 用了它之後,讓你宛如「青春發電機 扭轉 ... 於 www.singtao.ca -

#74.蠶絲被用水洗了會怎樣,蠶絲會縮成團(蠶絲被失去保暖性)

而在清洗時,我們都知道蠶絲被是不能水洗的,對此也有人不是很清楚, ... 的蓬鬆感,但也會對其壽命也會有很大的影響,所以蠶絲被還是不要水洗的好! 於 m.yaonienan.com -

#75.羽絨被的使用壽命是多久?

按上面的洗滌說明進行操作。 夜春醬:秋冬被子推薦指南:羽絨被,蠶絲被,羊毛被,棉被,纖維被. 夜春醬:羽絨被到底應該怎麼選?哪個牌子的羽絨被好? 於 www.qiangyao.cn -

#76.蠶絲被黃斑的實價登入和評價,MOBILE01、PTT.CC

延長被子使用壽命,最好的方法就是用被套保護。被套長久不換,濕氣、油脂浸潤至被胎,很容易造成細菌滋生,久了就容易長黃斑、霉班。 於 realestate.mediatagtw.com -

#77.棉被 - 聯美寢具

被胎就是指棉被, 它需要裝入薄被套或是兩用被中使用,一般來說、大部分冬季使用的被類較厚保暖,春、夏季節使用的被類較薄透氣。 現在市面上的被胎類商品的填充物有:蠶絲 ... 於 www.lian-meei.com.tw -

#78.蠶絲被能曬嗎?科學保養蠶絲被你做對了嗎?

我們在曬被子的時候,在收起來以前都會用木棍拍一拍,這是對的。蠶絲被也一樣,曬完拍一拍可以讓他保持蓬鬆感,加強使用壽命。 於 nonglinyumu.com -

#79.被子居然会过期?你的被子还能用多久?答案在这里

因此,棉被最好5年左右就更换一次呢。 ... 蚕丝被可以说是最环保的被子。蚕丝的主要成分动物纤维蛋白,富含多种有利人体健康的氨基酸,并且吸湿排湿性能极佳 ... 於 www.360doc.com -

#80.雲米2022高端AI新品發布,引領空冰洗行業的顛覆性革新 - 全网搜

... 寶寶衣服、真絲、襯衫等貼身嬌貴衣物的精細護理;10kg大容量下滾筒,適用清洗高級羽絨、羊絨大衣、蠶絲被等大物件,避免串色,給予它們輕柔呵護。 於 sunnews.cc -

#81.蠶絲被瞎拚記

今天這一集要來寫寫蠶絲被這個專業領域過敏性鼻炎困擾我多年,上個月花了兩週的時間 ... 的失眠痛苦可靠蠶絲被來改善,睡眠品質良莠攸關一整天工作效率甚至壽命長短。 於 anjeg0314.pixnet.net -

#82.蠶絲被水洗後怎麼恢復? - 雅瑪知識

千萬不要晒太陽,蠶絲纖維細,太陽晒後,纖維易氧化斷裂。 蠶絲被能洗嗎,怎麼保養啊? 正宗的100%桑蠶絲使用壽命可以達到10~15年( ... 於 www.yamab2b.com -

#83.先曬4小時除濕!一次搞懂羽絨被、蠶絲被、羊毛被保養使用5招

適合需要特別注意保暖的心血管疾病患者或是老人家。 清洗方法:不能水洗,送乾洗。 使用壽命:10年。 保養小秘訣:定期幫羽絨被抖一抖, ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#84.蠶絲被髮臭怎麼辦? - 星期五問答

罩被套:把被套罩在蠶絲被外面使用,灰塵不能進入,因此保持蠶絲被清潔,每次只清洗被套即可 ... 如果蠶絲被長久不用,要適當放置,可延長使用壽命。 於 friask.com -

#85.不可以水洗、烘乾」 羽絨被、羊毛被、蠶絲被 - Facebook

羽絨被、羊毛被、蠶絲被、木棉被、人造纖維被 ... 如果被子髒污需要清洗,請務必交由專業的洗衣店「乾洗」,並告知被子的正確材質,才是讓愛被能延長壽命的方法。 於 www.facebook.com -

#86.蠶絲被用久了,會變形、生硬嗎

一件品質優良的蠶絲被,合理的使用年限必須在十年 以上,亦即使用十年仍不會變形或生硬! · 而YES蠶絲被由於用料講究,手工精湛,其使用壽命 則更長,在正常使用情況下, ... 於 www.yes-silk.com -

#87.【水洗被介紹】掌握各類棉被材質清洗方式,還你乾淨衛生的 ...

切記不可直射太陽,蠶絲受到紫外線照射後會脆化,使蠶絲被使用壽命縮短。 羽絨被. 羽絨被可進行水洗,不過若是使用洗衣機,需注意洗衣機容量應大於14公升,使用冷水洗淨, ... 於 www.nightnight.tw -

#88.蠶絲被髮黃了還能用嗎 - 秀美派

可以用,正常變黃而已,時間久了還會縮起來,越來越小,好好保養,多晒,但不能暴晒,一般蠶絲被壽命十年左右。 食醋浸泡洗滌. 蠶絲被髮黃,可取下被套, ... 於 m.xiumeipai.com -

#89.被子、枕頭曬曬就可以了嗎?到底多久就要換一次? - 今天頭條

拍法:可用手輕輕拍打或抖動,保持其蓬鬆感和保暖度,延長使用壽命。 被子、枕頭曬曬就可以了 ... 蠶絲被:10年換一次; 保養得宜,甚至可以用得更久。 於 twgreatdaily.com -

#90.蠶絲被要套被套嗎這樣使用蠶絲被壽命更長

蠶絲被 是不能水洗的,特別是100%桑蠶絲、柞蠶絲之類的長絲綿做的。因為這些被子水洗之後蠶絲容易板結粘連失去了蓬松感和保暖性。蠶絲被在使用的時候,為了 ... 於 okenergylife.com -

#91.棉花被、蚕丝被、羽绒被、羊毛被、驼绒被—哪种被子更适合你 ...

具体晾晒次数还要根据个人使用习惯以及当地湿度。 清洁方法:无。虽有干洗店承接干洗蚕丝制品的业务,不过还是有可能影响蚕丝被寿命。 寿命:平均 ... 於 www.tnc.com.cn -

#92.蠶絲被到底可以用多久? - 人人焦點

一般來說蠶絲被使用頻率越高,蠶絲被使用年限越低,放著不蓋肯定壽命更長一些,一般北方人使用蠶絲被,被子的壽命會低於南方人的被子,因爲北方冬天暖氣好 ... 於 ppfocus.com -

#93.蠶絲被被媒體曝光了!長期蓋蠶絲被發生了驚人變化…沒看的 ...

【苗栗裕興寢具棉被行】五十年老店純手工老店,一條天然調溫的被子,自降溫,感受“冬暖 ... 苗栗縣農會大湖蠶絲廠迄今已有八十年歷史,鮮繭加工製成【農光牌蠶絲被】, ... 於 lociaoo.com -

#94.拯救睡眠 - Google 圖書結果

... 通常壽命長達二三十年。羽絨被要放在室外曬的話時間控制在一小時左右就行了,注意一定不能拍打否則羽絨會斷裂成細小的“羽塵”,影響保暖效果。四、蠶絲被。 於 books.google.com.tw -

#95.棉被被芯羽絨被化纖被等材質收納與壽命簡介@ blog - 隨意窩

羽絨被化纖被等材質收納與壽命簡介一床溫暖的被子是每戶人家冬季必備的。現在的棉被種類越來越多,不僅有傳統的棉被,還有化纖被、蠶絲被、羽絨被、羊毛被等特殊材質的 ... 於 blog.xuite.net -

#96.棉被不暖? 蠶絲被暖10年 | 蘋果健康咬一口

曬好後輕拍蠶絲被曬好後可用手輕拍或抖動,保持其蓬鬆感和保暖度,延長蠶絲被使用壽命。,目前市面上常見的冬被,主要有棉被、化纖被、蠶絲被、羽絨被、羊毛被等五大類: .. 於 1applehealth.com -

#97.選擇你的棉被

... 纖維中,降低了蟲蟎的壽命周期,所以羊絨被很適合嬰兒、哮喘、風濕病人和老人。 ... 蠶絲被具有「纖維皇后「之美譽,含有纖維中最高的「絲容積空隙」天冷時能降低 ... 於 comfort.qdm.tw