菩提樹根的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦噶千仁波切,釋見澈寫的 心心相印,就是這個!:《恆河大手印》心要指引 和ManuelLima的 樹之書:知識發展的樹狀視覺史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站2015上學期荒野校園植物解說花絮~富興國小也說明:富興國小是個迷你的小學,位在峨眉湖旁,校園裡有許多老樹,和一些果樹,也盡量讓樹木有呼吸深展的空間,利用木板架高讓同學有機會親近樹木,又不會傷害樹根. 菩提樹~ ...

這兩本書分別來自眾生 和大塊文化所出版 。

國立中興大學 土壤環境科學系所 楊秋忠所指導 帕妮的 土壤酵母菌對農業生產及其對植物養分的影響 (2012),提出菩提樹根關鍵因素是什麼,來自於Meyerozyma guilliermondii (CC1)、化肥、吸收養分、玉米、萵苣、溶磷酵母菌、吲哚-3-乙酸、植物生長促進酵母菌(PGPY)、菌根真菌(AMF)。

而第二篇論文國立陽明大學 生命科學系暨基因體科學研究所 林照雄所指導 蔡怡萱的 抗鹼抗輻射之菩提奇異球菌的生化研究 (2011),提出因為有 菩提奇異球菌、絲胺酸水解酶、化學探針、抗鹼、重組酶、抗輻射的重點而找出了 菩提樹根的解答。

最後網站中壢區西園路57巷人行道菩提樹截頂修剪案澄清說明則補充:中壢區西園路57巷人行道菩提樹截頂修剪案澄清說明有關近日媒體報導位於中壢區西園 ... 菩提樹為屬淺根樹種,該巷道上的人行道已有因菩提樹竄根而遭損壞的情形發生,而 ...

心心相印,就是這個!:《恆河大手印》心要指引

為了解決菩提樹根 的問題,作者噶千仁波切,釋見澈 這樣論述:

九百多年前的恆河邊, 帝洛巴突然朝那洛巴的胸口揮出一拳, 又拿起鞋子往他頭上用力擊了三下, 那洛巴應聲倒地,暈了過去。 當那洛巴醒轉時,帝洛巴為他開示大手印的口訣: 請放鬆地安住於無有造作的本性中! 若能鬆脫我執的束縛,當下便能解脫! 心的本性猶如虛空, 輪迴與涅槃皆攝於心性之中。…… 「大手印」(Mahamdra)是了悟自心本性的一個最直接、最究竟的禪修方法,也是藏傳佛教最高深的教法之一。噶舉派更奉持大手印為無上教法,能讓修學者依此悟道證果,即身成佛。 九百多年前,印度的瘋癲瑜伽士帝洛巴在恆河邊,將大手印的口訣(即《恆河大手印》)以口耳相

傳的方式,傳授給了那洛巴,那洛巴再傳授給西藏的大譯師馬爾巴,於是大手印的教法從此廣傳於西藏。 什麼是「大手印」?噶千仁波切說大手印包含輪迴與涅槃在內的一切法,它即是心的空性實相,心的本性猶如虛空,既是「空」的,又具足明性。只要我們離於能執與所執、常邊與斷邊,破除一切對立,了知貪、瞋、癡的煩惱原來是我們的本然智慧,那麼,就能了知我們的心性本就契合於佛陀的法身,輪迴不存在,涅槃也不存在,眾生與佛無二無別,眾生本為佛。 如何修持「大手印」?首先要明白會造作的輪迴法是產生痛苦的成因,了知世間一切法如夢如幻,無法恆常存在。在修持時,我們要把握「風」(氣)的要點,透過脈風的瑜伽來修持心,直觀無

分別的覺性,安住於不散亂的心性中,就是進入了大手印的心要。 本書是噶千仁波切於台灣、香港與美國等地開示《恆河大手印》的結集。《恆河大手印》共分有廿七頌,仁波切針對每首偈頌詳細解說,他的開示句句直指心性,以其修持的成就為我們揭開「心性本空,具足明性」、「眾生本為佛」的究竟真理。

土壤酵母菌對農業生產及其對植物養分的影響

為了解決菩提樹根 的問題,作者帕妮 這樣論述:

溶磷酵母菌已被開發,因此,本研究從中興大學中興湖畔菩提樹根圈和一般土壤所分離的土壤酵母菌Meyerozyma guilliermondii CC1、 Rhodotorula mucilaginosa CC2 及 M. caribbica CC3菌株並測定其多種植物生長促進(PGP)特性,諸多溶磷、產生吲哚-3-乙酸(IAA)、幾丁質水解酶的活性及其他。利用白菜( Brassica rapa L. cv. Pekinensis)和玉米 (Zea mays L. cv. Tainong No. 1) 進行種子發芽生物分析。 接著,於溫室下利用萵苣 (Lactuca sativa L. cv. C

apitata 和Taiwan sword leaf) 及玉米測試酵母菌對於植物生長的影響。M. guilliermondii CC1於玉米及白菜中具有相對較佳之PGP 特性及種子活力指標。在溫室下CC1+半量化肥(½CF) 明顯促進劍葉萵苣及玉米的乾重以及養分吸收。進行田間實驗測試Meyerozyma guilliermondii (CC1)、CC1和混合菌株(AMF)( Glomus intraradices、G. mosseae和 Acaulospora scrobiculata) 以及上述菌株混合化肥 (CF) 對於玉米植物生長、產量和養分含量、以及採收後土壤特性的影響。結果顯示:相較

於僅施化肥言,AMF+全量化肥 (CF) 的施用增加玉米植物生長及產量。AMF+CF及CC1+CF亦明顯提高植物吸收養分(N、P、K、Ca、Mg、 Fe、 Cu、Mn及 Zn)。尤其,AMF+CF處理產生最高的玉米產量。此外,相較於½CF的處理,AMF+½CF或CC1+½CF均增加植物鮮重和植物吸收養分 (P, K, Ca) 。採收後,AMF+CF的處理顯示較低的土壤總氮和Mehlich-鉀含量。相較於控制組及種植前,所有處理均提高土壤的pH值。AMF +CF處理亦提高EC值 。CC1+½CF處理的菌根菌根拓殖作用為最高。反之,CC1+AMF處理有減少玉米植物生長、產量、吸收養分的趨勢。田間試

驗結果顯示AMF + CF或CC1+CF可能是促進玉米生產、及土壤pH中性化最好的處理。實驗結果證明M. guilliermondii CC1 具優良的植物生長促進特性,可減少施用化肥卻不影響萵苣及玉米的最適生產。

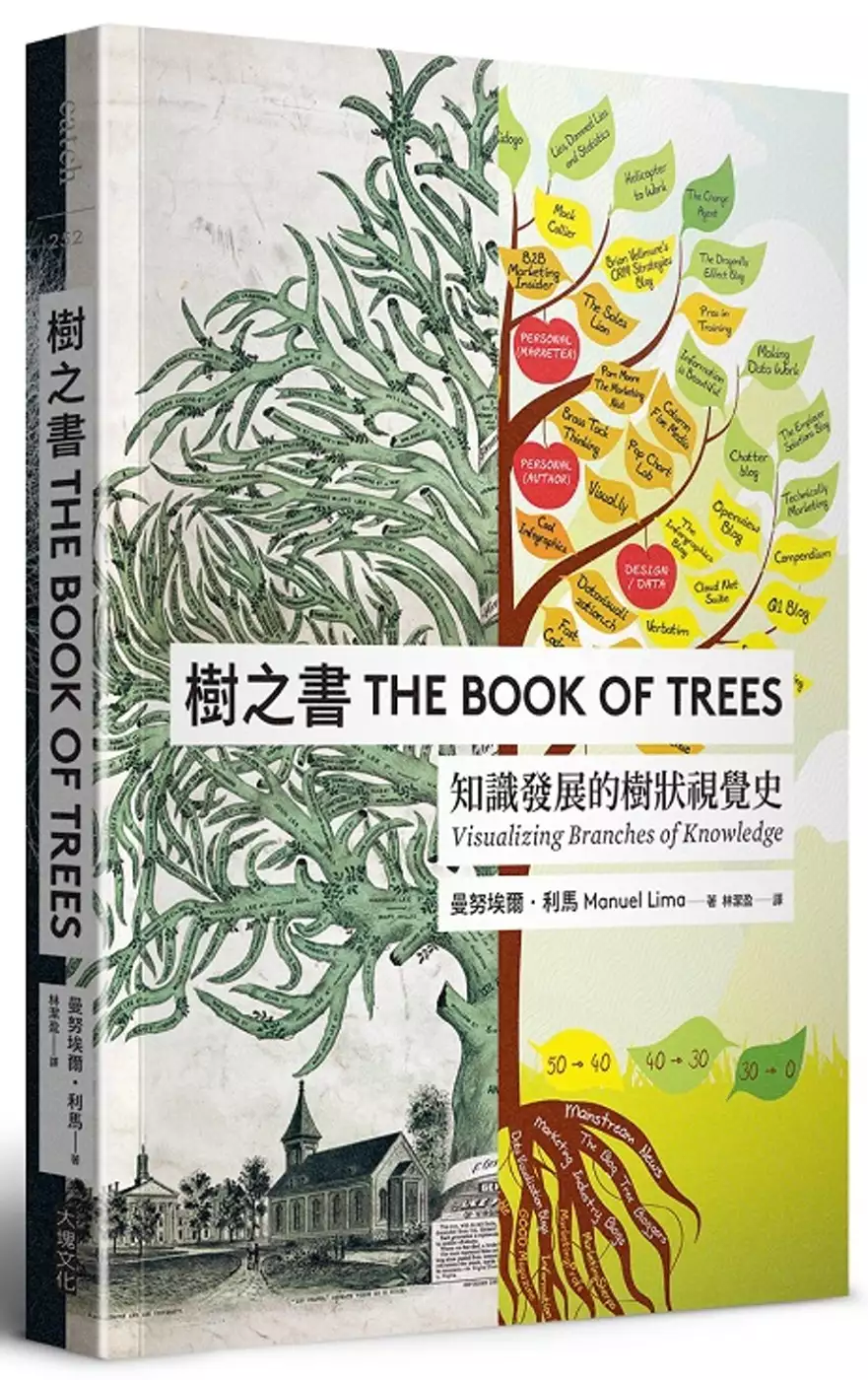

樹之書:知識發展的樹狀視覺史

為了解決菩提樹根 的問題,作者ManuelLima 這樣論述:

★ 第一本結合「藝術和科學」、探究「圖像和資訊傳達」的樹狀圖深度歷史專書 ★ 一場絕無僅有的紙上「世界樹狀圖演進史大展」,巧妙串連了自古至今的世界觀 ★ 全書收錄近二百張古今東西珍稀圖像遺產,是從事圖像、設計、資訊視覺化、文化史等領域架上必備之一冊 ★ 如果對資訊分類和大數據相關的知識發展有興趣,不能錯過這本書 ★ 作者曼努埃爾·利馬TED talk|人類知識發展的視覺史:reurl.cc/mn6rg1 知識是如何發展的?我們習以為常的樹狀圖到底是怎麼來的? 近年最夯的「視覺資訊圖表」(Infographics)其實已有數千年演化史?

描繪「宗喀巴皈依境」的西藏唐卡,原來和梵谷、克林姆筆下的樹有異曲同工之趣? 本書作者、「能將數據轉化為藝術」的資訊視覺化專家曼努埃爾・利馬探究了幾千年來人類用圖像傳達資訊的歷史——從而發現樹狀圖是資訊發展和傳播的關鍵。 自古以來,樹木,不僅存在於自然,也在我們的腦中。樹木的形狀影響了人類如何透過圖表溝通、連結不同構想,以藝術圖解來闡明比較深刻的想法。在生物學、遺傳學、社會學、語言學、金融和運動等眾多領域,樹木一直是組織資訊時常用的象徵。本書是第一本以「樹狀圖」為主題的專書,是驚人的視覺圖像遺產大集合,結合藝術和科學,也是符號的歷史,展現了我們用圖像記錄知

識的強烈欲望,並且提供了文化面向的洞察,進一步探討在人類文明演進過程中有超過八百年歷史的各種樹狀圖。 作者費心自世界各大博物館及古藉中蒐集、篩選了近二百張主題和年代迥異的珍稀全彩樹狀圖,價值連城,可說是一場絕無僅有的紙上「世界樹狀圖演進史大展」! 從公元前865年亞述人的聖樹、七世紀的生命之樹石雕、藏傳佛教的「唐卡」庇護之樹、達文西的圖像筆記、義大利梅迪奇家族的家譜、《查士丁尼法典》、達爾文的《物種起源》……一直到二戰期間的「曼哈頓計畫」組織樹狀圖、漫威系列的《X戰警》家譜樹,以及當代用於數位檔案系統、較為抽象的旭日形樹狀圖等,作者細細爬梳並加以分類解說,讓讀者

清楚看到知識圖像的演變和特性,以及樹狀圖是如何整理和呈現資訊。作者利馬並整理「重要人物時間軸」,介紹在樹狀圖的發展過程中扮演要角的關鍵人物,包含亞里斯多德、培根和達爾文等。 資訊視覺化是一門正在急速成長的專業,本書作者曼努埃爾・利馬為該領域的領導研究者,曾獲美國《Wired》雜誌讚美為「能將數據轉化為藝術的人」,多次受邀至TED大會等相關主題的場合發表演說和授課。本書為其著作首度繁體中文化。 跨領域推薦 川貝母(插畫家) 周汭Rae Chou(視覺圖像記錄師/Rae Studio創辦人) 黃威融(跨界編輯人) 詹偉雄(文化評論人)

蔡南昇(平面設計師/薄霧書店創辦人) 劉又瑄(Re-lab 共同創辦人) 賴以威(數感實驗室、台師大電機系助理教授) 龔卓軍(國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所副教授) 讀者好評 如果你一年只買一本書,就是這本了!翻開書頁,各式各樣的樹狀圖將帶領你前往你不曾想像過的地方。翻開前記得先確保你有足夠的時間享受! 如果你對資訊分類和大數據相關的知識發展有興趣,不能錯過這本書。內容迷人且視覺上令人驚豔。 從樹根到樹葉,本書優美地探討了如何以樹為喻來組織知識的概念,範圍涵蓋了家譜、法律,甚至是你的電腦硬碟!

身為一名認知心理學家,我覺得《樹之書》實在太美了,內容呈現各類型的樹狀圖如何傳達資訊,非常吸引人。 我挑了《樹之書》在科學專題研討會上分享,結果大家都跟我一樣覺得很棒,視覺上很吸引人內容也很有趣。 非常特別的一本書,有很多可以學習和值得探索的。高度推薦給設計工作者和對創意研究方法有興趣的人。 「本書以絕美的手法結合了藝術和科學,也融合了古代和當代的世界觀,肯定會吸引不同的讀者群。」——《出版人周刊》 「《樹之書》整理分類了各式各樣以樹狀圖模型來傳達的訊息圖像和圖表,非常驚人。」——《Wired》雜誌 「

終於,樹狀圖這種長期以來被忽略的資訊符碼有了專屬的深度歷史專書。」——專業藝術新聞網站《Hyperallergic》 「利馬這位資訊視覺化大師的新作,爬梳了樹狀圖的歷史和分析⋯⋯每一個章節各自闡述整理了不同形式的樹狀圖——若沒有利馬的完善解說和導引,門外漢將無法一窺這些圖像背後的奧祕。」——趨勢網站《Cool Hunting》 「《樹之書》是一本非常寶貴的視覺圖像遺產大集合、符號的歷史,並且提供了文化面向的洞察。」——「腦選文摘」(Brain Pickings)部落格

抗鹼抗輻射之菩提奇異球菌的生化研究

為了解決菩提樹根 的問題,作者蔡怡萱 這樣論述:

菩提奇異球菌 CC-FR2-10T (Deinococcus ficus,D. ficus) 是國立中興大學楊秋忠教授於台灣菩提樹根系土壤找到的格蘭氏陽性細菌。過去研究指出該細菌可在最高可達pH10的鹼性條件下生長,並利用多種初始生物材料如蛋白質、纖維素及有機化合物作為碳源。一般認為菩提奇異球菌可能在鹼性環境中分泌出一些消化性酵素來進行水解反應,因此我試圖研究菩提奇異球菌在鹼性環境中的分泌蛋白質。然而,起初的菩提奇異球菌無法在相較於楊教授使用的PYA培養液為簡單YT培養液之鹼性條件下生長。為了確保能進一步地研究菩提奇異球菌的分泌蛋白體研究,我在中性及鹼性的YT培養液進行20次的替換生長,培養

出能穩定成長於pH 9.5之YT培養液的細菌株 (3.2及4.1)。在我的論文研究裏,我試著進行對原始及鹼適應菩提奇異球菌株進行比較,由於絲胺酸水解酶是消化性酵素裡的最大成員,我因此使用針對絲胺酸活性的化學探針來測量原始及鹼適應菩提奇異球菌株在中性及鹼性條件下的絲胺酸活性差異,然而目前結果顯示鹼適應菩提奇異球菌株並未有明顯差異於原始菌株。由於菩提奇異球菌所屬的Deinococcus菌屬通常被認為有對抗極端環境的DNA修復系統,菩提奇異球菌可能會利用RecA來協助其DNA修復,我因此分別選殖並純化出帶有His6標幟或原始的RecA來研究它們的活性。前者被發現雖然能形成核蛋白絲及三股中介物但無法進

行重組交換而後者no-tag RecA則能進行重組交換形成異源雙鏈DNA。

菩提樹根的網路口碑排行榜

-

#1.你還在以為菩提根是菩提樹的根嗎? - 壹讀

菩提根與菩提樹的根部是有一定的區別哦,它是一種植物的種子。這種植物叫做貝葉棕,幾十年的時間裡它只開一次花,然後只結一次果,之後植物便枯萎而 ... 於 read01.com -

#2.菩提樹下十年- 重點新聞 - 榮光雙周刊- 國軍退除役官兵輔導委員會

... 的那個路口,左邊種的是桃花心木,右邊種的是菩提樹,樹齡都逾半世紀了,我當導護的執勤位置,就在一棵粗壯的菩提樹下,而凸出路面的菩提樹根,像 ... 於 epaper.vac.gov.tw -

#3.2015上學期荒野校園植物解說花絮~富興國小

富興國小是個迷你的小學,位在峨眉湖旁,校園裡有許多老樹,和一些果樹,也盡量讓樹木有呼吸深展的空間,利用木板架高讓同學有機會親近樹木,又不會傷害樹根. 菩提樹~ ... 於 sowhc.sow.org.tw -

#4.中壢區西園路57巷人行道菩提樹截頂修剪案澄清說明

中壢區西園路57巷人行道菩提樹截頂修剪案澄清說明有關近日媒體報導位於中壢區西園 ... 菩提樹為屬淺根樹種,該巷道上的人行道已有因菩提樹竄根而遭損壞的情形發生,而 ... 於 tnews.cc -

#5.菩提樹- 維基百科,自由的百科全書

天竺菩提樹是一種在乾燥季節落葉的半常青熱帶大型喬木,樹高可達30米,樹幹直徑可達3米。樹幹筆直,樹皮為灰色。樹冠為波狀圓形。具有懸垂氣根,在傷口處會分泌出乳汁。 於 zh.wikipedia.org -

#6.菩提根是菩提樹的根麼?爲啥打磨後像玉石? - 雪花新闻

菩提根由來:菩提根是四大菩提之一,更是四大菩提之首,當年釋迦牟尼佛在此棕櫚樹下得道頓悟成佛,把此樹稱爲菩提樹,並且把樹的種子打孔穿起來贈予有緣人, ... 於 www.xuehua.us -

#7.又是菩提樹倒塌壓毀民車南市議員要求路樹總體檢

又是菩提樹倒塌壓毀民車南市議員要求路樹總體檢 ... 倒塌壓損民車的事件,無獨有偶的是,此次南華公園倒塌的路樹也是菩提樹,由於菩提樹屬淺根植物, ... 於 www.taiwanhot.net -

#8.樹倒之前路樹傾倒致傷亡事件頻傳公部門該懂的「樹木科學」

官員認為,菩提樹、小葉欖仁等是淺根樹種,才容易倒伏,但長期觀察路樹問題的吳仁邦指出,根淺不是樹種的問題,而是棲地出問題。 於 e-info.org.tw -

#9.台東「菩提大道」消失民眾不滿粗暴移植樹根恐枯死

近年來,台東縣政府多次接獲民眾反映,由於四維路的菩提樹不斷茁狀,不只影響行車安全,也破壞人行道路面,因此這次藉由道路改善工程,進行分批移植作業, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#10.菩提樹 - 大自然之家

因此可從低於肥料包裝上所列示的濃度開始施用,並且勿過度勤施,要少量多施。種植的中心點先不要施肥,施肥要施在外圍一圈(短期內還沒有菩提樹根的地方) ... 於 poiuyt1593.pixnet.net -

#11.菩提樹 - 中草藥百科

俗名, 思維樹、畢缽羅樹、菩提子、印度菩提樹、印度波樹、阿絲多羅、覺樹. 學名, Ficus religiosa Linn. 科別, 桑科(Moraceae). 藥用部位, 根,樹皮,果實. 於 ejournal.nricm.edu.tw -

#12.菩提樹 - 圖片

1.庭園樹、行道樹、綠蔭樹:生長快速,樹冠寬闊,為良好之綠蔭樹種,頗適寺院寬闊大院之栽培,但根張粗大,不宜栽植於基地狹窄之處。。2.藥用:性味:根皮:澀、平;果:甘 ... 於 hges.tn.edu.tw -

#13.樹木褐根病發生現況防治建議 - 臺東區農業改良場

樹木褐根病是亞洲、澳洲與非洲熱. 帶及亞熱帶地區林木、 ... 根病在臺灣的分布,林務局特委託褐根. 病研究團隊,進行全臺 ... 葉桃花心木、菩提樹、羅漢松、扁柏、. 於 www.ttdares.gov.tw -

#14.台東「菩提大道」消失民眾不滿粗暴移植樹根恐枯死 - 四季線上

... 不適合樹木移植,工程單位也沒事先進行斷根處理。有民眾不滿粗暴的移植方式,讓樹根腐爛枯死。不過建設處解釋,菩提樹生命力旺盛,不用太擔心。 於 www.4gtv.tv -

#15.萬華區區樹介紹_菩提樹

葉心形互生,葉柄,先端尾尖新葉紅褐色,隱花,果扁球狀,熟果暗紫色。菩提樹與榕樹具有相同的氣根,且於傷口處會分泌出乳白色的汁液,與同科的榕樹相同。 於 whdo.gov.taipei -

#16.菩提樹王- 2007 - 法語甘露- 法淨人生 - 金聖寺

在戒期中,有位法師上臺講法,講到「菩提樹王」,她提到樹--根在下面,根看不見; ... 菩薩,就要從眾生來扎根,也就是你要行持菩薩道,你要用法水來灌溉這棵菩提樹。 於 www.drbagsm.org -

#17.印度菩提樹日常養護照顧方法(種植, 施肥, 修剪, 澆水)

如果花園中的土壤不夠肥沃,你可以在種植坑中加入一些有機肥。移栽到花園時,不要把根埋得太深,和地面平齊即可。移栽完成後緩慢地給植物澆 ... 於 www.picturethisai.com -

#18.若從樹幹基部砍除並使枯死,則根部應會腐爛,如此,樓房會否 ...

植物樹根造成建築物危害者,一般以板根類植物為主(如榕樹、黑板樹、菩提樹或木棉花等),對於芒果樹樹根是否會危害房屋地基,目前未有相關資料或報導,建議您可觀摩屋 ... 於 www.hdares.gov.tw -

#19.菩提樹 - 科工館戶外園區植物數位學習網

菩提樹 與榕樹具有相同的氣根。 長葉柄心形的葉子,在尖端處常有長長的尾巴,是本種植物的特色。 每年夏季七至 ... 於 plant.nstm.gov.tw -

#20.菩提樹淺根雨天土鬆軟倒塌壓死女騎士 - YouTube

菩提樹 #騎士#壓死○訂閱【TVBSNEWS】開起小鈴鐺,最新資訊馬上接 https://tvbsnews.pse.is/R5R25○按讚【TVBS新聞FB】帶您掌握即時新 ... 於 www.youtube.com -

#21.菩提樹根手鏈批發 - 阿里巴巴商務搜索- 1688

阿里巴巴為您找到124條菩提樹根手鏈產品的詳細參數,實時報價,價格行情,優質批發/供應等信息。 ... 菩提根手工雕刻貓爪手串漸變白玉菩提男女士單圈文玩佛珠手鏈念珠. 於 tw.1688.com -

#22.菩提樹

菩提樹 的氣生根並不像榕樹那麼發達,不過老株的基部,也常常形成龐大的根盤,讓人感受到它的壯碩和可愛。它適合單株種在深宅大院中,也適合成排列植在寬廣的行道兩旁。平時 ... 於 nrch.culture.tw -

#23.普賢行願品講記(第二十三卷)

請看經文,五十六面倒數第三行,我們從這裡看起,「生死曠野,菩提樹王亦復如是。一切眾生而為樹根,諸佛菩薩而為花果。以大悲水饒益眾生,則能成就諸佛菩薩智慧華果。 於 book.bfnn.org -

#24.彰化縣舊館國小110 學年度第一學期自然與生活科技領域第一次 ...

利用植物的根製作的。 ( )7. 植物開花之後,通常會從花. 凋謝的地方長出果實。 ( )8. 有些植物的根、莖或葉的汁 ... 菩提樹的葉子尖端長得比較. 於 exam.naer.edu.tw -

#25.Top 2萬件白菩提樹- 2022年12月更新 - 淘寶

【香港】菩提子108顆天然白玉根. 8人說“外形外观漂亮” ... 原生態菩提子手串白玉菩提根漸層手錬手持老型桶佛珠繞指柔文玩女 ... 小盼菩提樹盆栽綠植桌面. 於 world.taobao.com -

#26.菩提樹老根重生造景煥新機 - 中山新聞網

2016年9月14日莫蘭蒂颱風來襲,位於菩提樹廣場上的4棵菩提樹亦受災損, ... 原菩提樹老根室內造景,象徵菩提善根導引新生命,以此紀念菩提樹陪伴師生 ... 於 news.nsysu.edu.tw -

#27.抵買"菩提根" |寶石、鑽石、水晶|Carousell Hong Kong

全新手串,$10@ 1.太赫磁2.壽山石3.菩提根4.月亮石銀戒平郵加$5(郵費及包裝費用);可代寄順豐! 幾乎全新. 2. hk_fate1018. 2 個月前 · 菩提樹根雕擺件觀音. 於 www.carousell.com.hk -

#28.臺東四維路改善移老樹未斷根就挖起惹議 - 客家電視台

看到臺東縣政府把近10棵有40多歲的菩提樹,任意挖起放在路邊的照片,樹木 ... 移植樹木的時候,卻連基本的斷根、養根,包裹土團等移植前置作業都未 ... 於 www.hakkatv.org.tw -

#29.菩提根是什麼,有什麼用途? - 人人焦點

菩提根實際上並不是菩提樹根,而是貝葉棕的種子,屬於菩提子的一種。貝葉棕多年才開一次花結果,它的種子十分普通,還略顯粗糙,剝開後可以看到一層 ... 於 ppfocus.com -

#30.2-1 植物根、莖、葉的功能 - Quizlet

「菩提樹」的「葉」特徵如何? 大且薄。 「胡蘿蔔」的「塊根」可以? 儲存養分和水分。 「榕樹」的「氣生根」可以? 吸收空氣中的水分。 「鳳凰木」的「板根」可以? 於 quizlet.com -

#31.菩提樹的意思、解釋、用法、例句- 國語辭典

植物名:(1) 榕屬桑科,落葉大喬木。葉卵圓形或三角狀卵形,先端長尾狀銳尖,邊緣波狀。果實由花托發育而成,呈扁圓形,質地堅硬,可做念佛之數珠。 △覺樹、思惟樹(2) ... 於 dictionary.chienwen.net -

#32.菩提樹推薦| 2022 年12 月| Pinkoi 亞洲領先設計購物網站

更多相似的商品 · 種子手鍊 · 西藏手環 · 白玉菩提子 · 種子飾品 · 果實吊飾 · space. 菩提根 · space. 項鍊 · space. 平安扣吊飾. 於 www.pinkoi.com -

#33.木本植物褐根病之診斷鑑定與防治

關鍵詞:褐根病、褐根病菌(Phellinus noxius)、診斷鑑定、病害防治。 ... Ficus religiosa (botree fig) 菩提樹, 1996. 62. Firmiana simplex (Chinese parasol) 梧桐, ... 於 www.baphiq.gov.tw -

#34.菩提樹| 校園植物網 - 新泰國小

用途:.庭園樹、行道樹、綠蔭樹:生長快速,樹冠寬闊,為良好之綠蔭樹種,頗適寺院寬闊大院之栽培,但根張粗大,不宜栽植於基地狹窄之處。。2.藥用:性味 ... 於 163.26.205.2 -

#35.菩提樹 - 台灣景觀植物介紹

學名:Ficus religiosa ; 英名:Sacred Fig、Bodhi Tree、Pippala Tree、Peepal Tree、Ashwattha Tree、Bo Tree ; 日名:インドボダイジュ、テンジクボダイジュ ; 別名:思維 ... 於 tlpg.hsiliu.org.tw -

#36.佛陀成道時坐位菩提樹>的<古往今來>! @ 印度(India)

近設賞迦王者信受外道。毀嫉佛法壞僧伽藍。伐菩提樹。掘至泉水不盡根柢。 乃縱火焚燒。以甘蔗汁沃 ... 於 blog.xuite.net -

#37.花蓮縣全球資訊服務網- 認識花蓮- 花蓮的圖騰 - 花蓮縣政府

菩提樹 與榕樹具有相同的氣根。在位於傷口處會分泌出乳白色的汁液,與同科的榕樹相同。本府石雕公園前有兩排枝葉茂盛的菩提樹 ... 於 www.hl.gov.tw -

#38.樹木褐根病在台灣10個縣市的發生現況

該病害主要由褐根病菌(Phellinus noxius)引起, ... 之病樹根部木材仍有50%以上的褐根病存活 ... 菩提樹. V. 否. 延壽街93號行道樹. 99年2月. 於 www.forest.gov.tw -

#39.【十方佛教文物】茶晶+菩提根108念珠5*8mm - momo購物網

推薦【十方佛教文物】茶晶+菩提根108念珠5*8mm, 聚集財富因緣, 智慧與喜悅的 ... 星月菩提子是菩提樹之子,每粒珠上都有一個大點和許多小點如眾星捧月,故名星月菩提。 於 m.momoshop.com.tw -

#40.曠野中的菩提樹王- 大慧報告(@sakyamonk) - Matters

那便是菩提心,以菩提樹王作為比喻,亦即是成佛,大樹要成長茁壯,便是以菩提心為主。 然而要成就佛道,需要有其他條件,那便是要以大悲水來灌溉樹根,樹 ... 於 matters.news -

#41.老樹根的神聖的無花果或菩提樹- 照片檔 - iStock

立即下載此老樹根的神聖的無花果或菩提樹照片。在iStock 的免版稅圖片庫中搜尋更多亞洲圖片,輕鬆下載快捷簡易。 於 www.istockphoto.com -

#42.菩提樹王 - 心道法師

曠野代表了眾生生死的地方,這棵樹就是菩提樹王,樹根是一切的眾生,諸佛菩薩是所開的花和果實,要用大悲水來灌溉眾生,就能成就諸佛菩薩這樣的智慧花果。 於 www.hsintao.org -

#43.菩提樹栽植方法

菩提樹 栽植方法 · 菩提樹原本是終年不凋,但在台灣由於氣候因素之影響,每年入夏時會有落葉之現象,屬於半落葉性性喬木,樹性強健,具有氣根,樹高可達10 公尺以上。 · 莖: ... 於 buddhaspace.org -

#44.Ayutthaya Photo: 菩提樹の根に - Tripadvisor

Ayutthaya, Ayutthaya Province Picture: 菩提樹の根に - Check out Tripadvisor members' 29730 candid photos and videos of Ayutthaya. 於 www.tripadvisor.com -

#45.龍環葡韻一感染褐根病的假菩提樹瀕臨枯萎

市政署近日發現龍環葡韻一株感染褐根病的假菩提樹長勢迅速衰弱,葉片已全 ... 零一八年七月進行恆常巡查時發現該株假菩提榕樹幹基部感染褐根病,枝葉 ... 於 www.gov.mo -

#46.樹倒之前:你是否看見樹木在呼救? - 我們的島

市府也要求各單位進行樹木風險自主檢查,台南市工務局表示,目前發現約一成樹木有倒伏風險。 官員認為,菩提樹、小葉欖仁等是淺根樹種,才容易倒伏,但 ... 於 ourisland.pts.org.tw -

#47.雲林縣土庫鎮埤腳國小108學年度上學期第一次成績評量自然 ...

大部分植物的根是長在土裡,只有少數植物. 的根會露出地面或是長在水裡。 ... 根ㄆ.莖ㄇ.葉ㄈ.花ㄉ.果實ㄊ.種子. 2.下圖為菩提樹的莖、葉,請觀察後回答下面問題。 於 school.ylc.edu.tw -

#48.追尋釋迦文佛之聖跡之二 菩提伽耶四七禪修記

世尊走到菩提樹之前,是碰到一個人在割吉祥草(kuśa),聽說這個人是由帝釋天主所化現 ... 不妥,所以一直走到現址金剛座處,大地震動才停止,此處剛好是在菩提樹根的正 ... 於 www.dharmazen.org -

#49.菩提根是什麼,是樹根嗎? - 每日頭條

菩提根,乍聽名字,還以為是菩提樹的樹根。其實,菩提根與其他菩提子一樣也是果實。它是一種叫做貝葉棕的種子。 貝葉棕可謂是一種具有宗教信仰的 ... 於 kknews.cc -

#50.菩提樹

菩提樹 與榕樹具有相同的氣根。長葉柄心形的葉子,在尖端處常有長長的尾巴,是本種植物的特色。每年夏季七至八月 ... 於 kplant.biodiv.tw -

#51.校園植樹美化工程 - 秘書室- 南臺科技大學

5.運動場北側菩提樹:落果影響跑道清潔,串根破壞跑道PU鋪面,影響使用安全性,且耗費大量維護資源。 (二)分區域建構主題樹種:. 於 secr.stust.edu.tw -

#52.菩提樹根珠串,正能量聚氣招財,開運職場共融,心想事成

正能量聚氣招財,改善職場,佩戴擺飾,收藏價值,取材珍貴,萬中選一,非常稀有,氣勢銳不可擋,財運連連不斷。 分類, 古董收藏, 宗教藝品, 念珠. 庫存數, 1. 於 www.ruten.com.tw -

#53.菩提根- 優惠推薦- 2022年12月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦菩提根商品就在蝦皮購物!買菩提根立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#54.探討樹木之地表氣生根對硬體造成的根害 - 東海大學景觀學系

台中市府調查市街35 種行道樹之根害,發現11 種會破壞人行道舖面,其中會形. 成地面氣生根系的喬木如榕樹、印度橡膠樹、垂榕、菩提樹與雀榕等,均會對台中市人行道. 於 la.thu.edu.tw -

#55.龍環葡韻一感染褐根病的假菩提樹瀕臨枯萎 - 巴士的報

市政署近日發現龍環葡韻一株感染褐根病的假菩提樹長勢迅速衰弱,葉片已全枯萎,枝幹樹皮大面積剝離,瀕臨枯萎,將加密監察該樹狀況。 於 www.bastillepost.com -

#56.突然發現郁文隨心創作的孕肚Henna好像一片樹葉啊!像什麼 ...

「菩提樹」突然間腦海就閃過這個念頭,上網找了找菩提樹葉的樣子真的挺像的,也像許多菩提樹葉長在一根樹枝上的樣子,畫完Henna的隔日我們下高雄找父母聚餐談Haritaki… 於 www.instagram.com -

#57.菩提樹日記1 -- 2016.10.22 - 台語與佛典

平時澆水澆到水盆中有積一些水,而由於石子的支撐,使得水高不觸及花盆。然而切忌讓水盆中的積水高度觸及盆子,因積水會造成爛根。 7. 塑型:原則上不塑型 ... 於 yifertw.blogspot.com -

#58.60981865:樹木病蟲害資料 - SheetHub.com

column, value. 疫情名稱, 褐根病. 林木種類, 菩提樹. 受害縣市, 嘉義市. 種植數量. 受害部位, 葉、全株. 現地種植時間, 5年以下. 受害症狀描述, 樹葉枯黃掉落. 於 sheethub.com -

#59.菩提樹

菩提樹 與榕樹具有相同的氣根。 長葉柄心形的葉子,在尖端處常有長長的尾巴,是本種植物的特色。 每年夏季七至 ... 於 www.pws.stu.edu.tw -

#60.菩提樹月刊創刊辭

甚麼不培菩提樹,那有菩提果?甚麼只圖清閑,是無悲心的自了漢!甚麼眾生是菩提樹根,不發大悲心,是不向他澆水!甚麼頭上白了幾根煩惱絲,心裏就絕了菩提種!這是貪著煩惱 ... 於 www.minlun.org.tw -

#61.311 無根菩提樹 - 星雲大師全集

如今這一棵菩提樹已經長得高大挺直、枝葉繁茂。 一棵植物失去了根是活不了的,但是給予它愛心和照顧,竟然再現生機,真不可思議。 科學家們作過研究,假如對於花草,能夠 ... 於 books.masterhsingyun.org -

#62.菩提樹

搜尋外部詞典. Digital Dictionary of Buddhism. 菩提樹. [zh] pútí shù. [ko] 보리수. [ko] bori su. [ja] ボダイジュ. [ja] bodai ju. Basic Meaning: bodhi-tree. 於 glossaries.dila.edu.tw -

#63.台東40年菩提樹連根拔起專家憂夏季移植不易- 生活 - 中時新聞網

「這種移樹方式太粗暴」林業試驗所全國種樹諮詢中心專家陳正豐說,夏季溫度高,樹根水分散失快,最不適合移植樹木,況且移植前得斷根一段時間,待根部冒出 ... 於 www.chinatimes.com -

#64.善- 驪

培植菩提樹根,就是愛護. 衆生;能愛護衆生,就是. 莊嚴自己的福慧,也就是. 【成就菩提樹的智慧華菜。 禪宗說,菩提本無樹 。又說:身似菩提樹。前. 於 www.gaya.org.tw -

#65.菩提樹【法相辭典】—— 佛教詞典 - 佛弟子文庫

深增悲慨。至誠祈請,香乳溉灌,不日還生。王深敬異,壘石周垣,其高十餘尺,今猶見在。近設賞迦王者、信受外道,毀嫉佛法,壞僧伽藍,伐菩提樹。掘至泉下,不盡根柢。乃 ... 於 m.fodizi.tw -

#66.菩提樹連根傾倒民眾盼搶救- 生活- 自由時報電子報

菩提樹 連根傾倒民眾盼搶救 ... 〔記者廖雪茹/新竹報導〕新竹縣政府對面的公11公園有多棵菩提樹,不敵杜鵑強颱狂風侵襲,加上疑毗鄰大樓的風切效應,被連根拔起,每天帶孩子 ... 於 news.ltn.com.tw -

#67.菩提樹- 楊心生態網

具有懸垂氣根,在傷口處會分泌出乳汁。 葉子為濃綠色,網狀葉脈,表面平滑有光澤,心形,有一個明顯延伸的頂端尾尖,是熱帶植物 ... 於 sites.google.com -

#68.延平國中前菩提樹存廢有異見 - 中華日報

延平國中學校前的菩提樹,二年前曾發生樹倒壓死機車騎士的意外。目前雖以鋼索固定,但校方認為有安全疑慮,建議「移植」,但專家勘查檢視結構與樹根 ... 於 www.cdns.com.tw -

#69.啟發內心妙智之光- 第132集 - 大愛電視

佛陀一直就是用大乘法水來潤漬眾生的根機,希望善根能夠更成熟, ... 這個善種子就是要從成熟的樹來,菩提根、菩提樹能夠長大,能夠再結籽,所以叫做布善種子, ... 於 www.daai.tv -

#70.快看!千年菩提樹長出「佛手」 5根黑手指緊抓山壁 - Tvbs新聞

大陸雲南香格里拉有一棵樹齡3000年的菩提老樹,近來成為話題焦點,因為這棵老樹長出一根乾枯細瘦、激像左手的樹枝,被當地人稱為「佛手」, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#71.市政署修剪路環竹灣馬路假菩提古樹及移除龍環葡韻褐根病樹

此外,位於龍環葡韻一株假菩提樹,於二零一八年七月被發現感染褐根病,經多次修剪、施肥等護理救治,惟枝幹及樹根不斷枯萎,樹幹基部及根部木材漸被褐根 ... 於 nature.iam.gov.mo -

#72.植物名稱菩提樹。菩提樹的梵語原名為「畢缽羅樹」(Pippala)

菩提樹 。菩提樹的梵語原名為「畢缽羅樹」(Pippala),. 因佛教的創始人釋迦牟尼在此樹下得成阿耨多羅三. 藐三菩提故,畢缽羅樹因而被尊稱為菩提樹(梵. 於 sf1.loxa.edu.tw -

#73.台北市行道樹颱風災害調查與抗風性之探討-以賀伯、安珀

... 菩提樹和盾柱木五種,其中榕樹、橡膠樹和菩提樹三種氣根多,影響道路景觀。另外,此三種樹種的根嚴重破壞安全島及人行道舖面,可考慮逐步更新為其他抗風樹種。 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#74.植物采風集菩提樹 - 中台山月刊

那個是支持根了?人們想不起榕樹開什麼樣的花,卻知道榕樹會結圓圓小小的果,果熟時會引來一群 ... 於 www.ctworld.org.tw -

#75.免費照片| 榕樹菩提樹沐浴在夕陽下 - photoAC

《榕樹菩提樹沐浴在夕陽下》是由創作者{{creator}}投稿的照片。該照片中包含但不限於菩提樹ベンガル菩提樹木森林自然等要素。在照片圖庫網站photoAC ... 榕樹菩提樹根. 於 www.photo-ac.com -

#76.The Bodhi Tree King in the Wilderness of Birth and Death

生死曠野菩提樹王. 菩提田. BODHI FIELD ... 生死曠野菩提樹王亦. 復如是。一切眾生而為樹根,諸佛菩薩而. 為華果。 ... 菩提樹根就等於一. 切眾生,上半部呢? 於 www.drbachinese.org -

#77.8.17青海

建於明嘉靖39年,也是西北佛教活動的中心,藏傳佛教格魯派六大寺院之一。 據說,宗師宗喀巴誕生時,剪臍帶滴血處生出一棵菩提樹,菩提樹樹根向四方延伸﹐如身之四肢展開﹐ ... 於 www3.nccu.edu.tw -

#78.菩提樹

中文名稱. 菩提樹. 英文名稱. Botree,Bodhi,Peepul Tree. 學名. Ficus religiosa Linn. 科名. 印度菩提樹、思維樹、畢缽羅樹、神聖之樹、覺樹、道樹、道場樹、思惟 ... 於 ind.ntou.edu.tw -

#79.菩提樹淺根雨天土鬆軟倒塌壓死女騎士| TVBS - LINE TODAY

... 女騎士以及另一輛轎車,騎士當場沒呼吸心跳,送醫宣告不治,而倒塌的路樹是菩提樹屬於淺根植物,現在教育局已經要求所有校園進行路樹剪修或移除。 於 today.line.me -

#80.和歌山縣GO.『食記美食。滋賀彥根』城下四番町的美味早餐

『食記美食。滋賀彥根』城下四番町的美味早餐|菩提樹カフェテリア- 郭小寶。呂小珊。這就是青春.郭小寶。呂小珊。這就是青春郭小寶呂小珊旅遊美食美妝部落格. 於 bow.foxpro.com.tw -

#81.稀有完美!白菩提根念珠108顆6X8mm 持珠數誦一遍其福無量 ...

持珠隨身佩戴既典雅別緻、美觀大方,又可修身養性,避禍祈福。 【菩提與佛】. ◎菩提樹與佛教的淵源頗深。當年佛祖釋迦牟尼經過多年的 ... 於 shop.suncrystal88.com -

#82.台東「菩提大道」消失民眾不滿粗暴移植樹根恐枯死 - 民視新聞

有民眾不滿粗暴的移植方式,讓樹根腐爛枯死。不過建設處解釋,菩提樹生命力旺盛,不用太擔心。原本充滿活力的菩提樹,卻在一夕之間突然消失, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#83.菩提樹 - 胖胖樹的熱帶雨林- 痞客邦

學名:Ficus religiosa L. ... 菩提樹是桑科榕屬大喬木,高可達35公尺,樹幹光滑,基部具板根。單葉,互生,全緣,倒三角形,尾狀尖明顯。嫩葉泛紅。隱頭 ... 於 raywang1016.pixnet.net -

#84.菩提根,乍聽名字,還以為是菩提樹的樹根。其實 - Facebook

菩提根就是貝葉棕的樹籽,表面普通、粗糙,拋開之後是一層巧克力顏色的硬皮,最裡面的是白色。 曬乾的菩提根中間會呈現空心狀,原籽打磨後,遇水會產生酸酸的 ... 於 m.facebook.com -

#85.根、莖、葉的功能

根除了固定植物以外,還可以吸收土壤中的水分、礦物質以供植物生長使用。根大都埋藏在土中, ... 菩提樹. 橡樹. 呼吸根. 如紅樹林的根,側根露出水面,可行呼吸作用。 於 www.tres.cyc.edu.tw -

#86.花菩提的價格推薦- 2022年12月| 比價比個夠BigGo

還有五瓣大金剛菩提子、炭烤菩提貓爪、虎斑菩提子、鳳眼菩提念珠10MM、菩提樹盆。現貨推薦與歷史價格一站 ... 【八方開運】天然虎斑花菩提根佛珠手鍊手串(20mm*11顆). 於 biggo.com.tw -

#87.再說菩提樹(圖) - 釋迦牟尼- 修佛- 信徒 - 看中国

菩提樹 有氣根。菩提樹的花序托為扁球形,無柄、成對、腋生。花基生有苞片3-4片。雌花及癭 ... 於 www.secretchina.com -

#88.大方廣佛華嚴經普賢行願品講義文珠法師講述 - 七葉佛教書舍

譬如曠野沙磧之中有大樹王,若根得水,枝葉華果,悉皆繁茂。生死曠野菩提樹王,亦復如是,一切眾生而為樹根,諸佛菩薩而為華果。以大悲水饒益眾生,則能成就諸佛菩薩 ... 於 www.book853.com -

#89.菩堤樹 - 瑞源國中

菩提樹 與榕樹具有相同的氣根。長葉柄心形的葉子﹐在尖端處常有長長的尾巴﹐是本種植物的特色。每年夏季七至八月 ... 於 ryjh.ttct.edu.tw -

#90.行道樹樹種建議

以延續既有行道樹樹種為原則,但應排除臺北市行道樹不再種植樹. 種,如榕樹、橡膠樹、菩提樹、盾柱木、木棉、刺桐類等。 (2)選擇與原樹種樹型、質感近似者 .樹型近似,如 ... 於 www.pcc.gov.tw -

#91.菩提樹 - 鶯歌區公所

具有懸垂氣根, 在傷口處會分泌出乳汁。葉子為濃綠色,網狀葉脈, 表面平滑有光澤,心形,有一個明顯延伸的頂端尾尖。夏季時樹幹上 ... 於 www.yingge.ntpc.gov.tw -

#92.菩提樹

菩提樹 是菩提迦耶的焦點所在,位於摩訶菩提塔之西方。 ... 但由於阿育王初繼位時信奉外道,親率軍隊前來砍伐,將樹的根、枝、葉砍得粉碎,再命令事火婆羅門放火焚燒以 ... 於 vajrayana.asso.fr -

#93.【短片】一入佛門連樹也要剃光頭 - 蘋果日報

出家人想成佛恐怕就不可能了」台灣護樹聯盟昨在臉書PO文,雲林縣水林鄉一佛寺修剪菩提樹,減光樹葉,且樹根全被水泥包圍,民眾發現斷口處已出現腐爛 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#94.40年菩提樹移植惹議東縣府:破壞道路改其他樹種| 地方 - 中央社

台東縣政府進行台東市四維路道路工程,將20餘棵菩提樹移植,民眾擔心有數十年歷史的「菩提大道」將消失。中央社記者盧太城台東攝111年8月4日 ... 於 www.cna.com.tw -

#95.菩提樹染病爛根台南延平國中移除| 雲嘉南| 地方| 聯合新聞網

台南市延平國中牆外菩提樹因罹患褐根病,2年前樹倒壓死女機車騎士,地方連署要求移除其他的菩提樹,校方日前邀居民、專家等開會... 於 udn.com -

#96.菩提樹根大發包覆水泥台 - 人間福報

「怎麼能把樹種在小小的水泥框內呢?」讓民眾質疑當初的種植方法不對,最近養工處也「從善如流」,把可移起的樹改種灌木,無法移走的,乾脆打掉水泥台,讓「方形」的樹根 ... 於 www.merit-times.com -

#97.置頂菩提樹 - 瀧禾園藝景觀設計- 痞客邦

菩提樹 ,是一種桑科榕屬植物菩提樹原本是終年不凋,但在台灣由於氣候因素之影響,每年入夏時會有落葉之現象,樹性強健,具有氣根,是一種在乾燥季節落葉的半常青熱帶 ... 於 lungho5511.pixnet.net -

#99.菩提樹的命運

菩提樹 的命運. 畢缽羅樹就是菩提樹,因為佛陀坐在此樹下方證得無上菩提,所以又稱為「菩. 提樹」;也因為如此,這棵菩提樹枝葉終年翠綠,只有每年佛陀涅槃的那一天,樹. 於 buddhism.lib.ntu.edu.tw