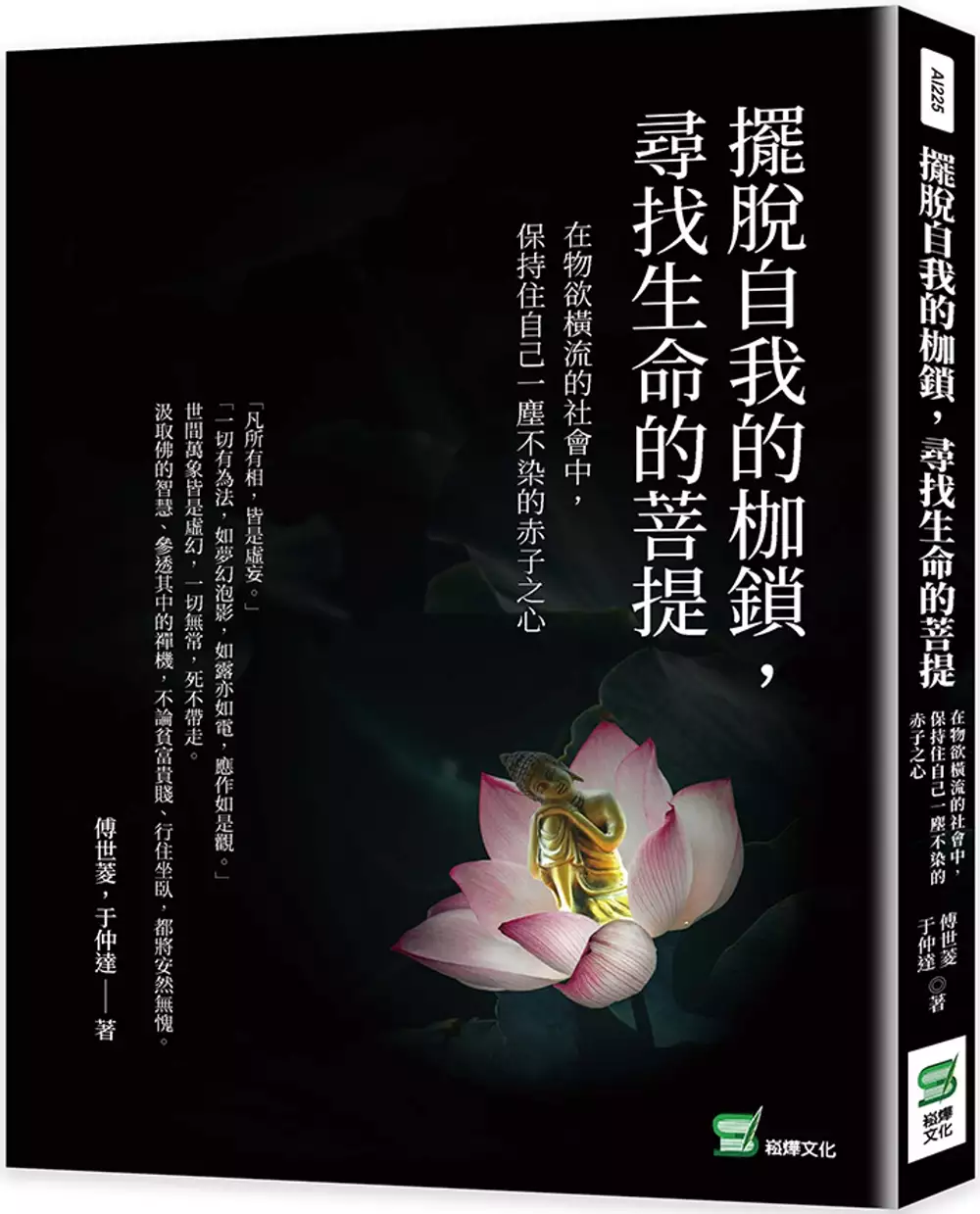

本來無一物何處惹塵埃故事的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦傅世菱,于仲達寫的 擺脫自我的枷鎖,尋找生命的菩提:在物欲橫流的社會中,保持住自己一塵不染的赤子之心 和鍾文音的 別送都 可以從中找到所需的評價。

另外網站本來無一物,何處惹塵埃也說明:這段話是一段很有意思的文字,也是禪宗六祖慧能大師的法偈,意思是說「身是菩提樹,心如明鏡台,時時勤拂拭,勿使惹塵埃。眾生的身體就是一棵覺悟的 ...

這兩本書分別來自崧燁文化 和麥田所出版 。

最後網站讀禪學領導 - 第 6 頁 - Google 圖書結果則補充:... 本來無一物,何處惹塵埃。“本來無一物,何處惹塵埃”的意思是說世界的本質就是“空”的,看世間萬物無不是一個“空”字,心本來也是“空”的,這樣想就無所謂抗拒外面的誘惑,因為 ...

擺脫自我的枷鎖,尋找生命的菩提:在物欲橫流的社會中,保持住自己一塵不染的赤子之心

為了解決本來無一物何處惹塵埃故事 的問題,作者傅世菱,于仲達 這樣論述:

社會上的職場壓力、家庭紛爭、同儕攀比等皆是「自我」所帶來? 被這些巨石推著走的我們該如何自處? 「無我」、「空寂」能拯救我們搖搖欲墜的心嗎? 「凡所有相,皆是虛妄。」 「一切有為法,如夢幻泡影,如露亦如電,應作如是觀。」 世間萬象皆是虛幻,一切無常,死不帶走。 汲取佛的智慧、參透其中的禪機,不論貧富貴賤、行住坐臥,都將安然無愧。 ▎自我消融 南隱是日本明治時代的禪師。 有位大學教授特地來向他問禪,他只以茶相待。 他將茶水注入這位來賓的杯子,直到杯滿,而後又繼續注入。這位教授眼睜睜地望著茶水不停地溢出杯外,他再也忍不住了: 「已經滿出來了,不要再倒了!

」 「你就像這個杯子一樣,」南隱答道,「裡面裝滿了你自己的看法和想法。你不先把你自己的杯子空掉,叫我如何對你說禪?」 ‧人最大的敵人是自己,因自我產生的我執,使煩惱層出不窮。認清世界的假象虛幻,只有認識自我,放下自我,順應天道,才能成就「無我」的空慧。 ▎自由的真與假 風箏在空中飛翔,總要被一根地上的線緊緊拉著, 這使它無法隨心所欲地到處飛行; 而一旦線斷了,它雖然得到選擇方向的自由, 可是卻摔在了地上,失去了飛翔的自由。 ‧自由與自律緊密相關,放縱的自由使我們淪為欲望的奴隸,反被其綑綁;真自由反求內在、自我克制,使我們心靈清澈富足。 ▎空寂清淨,快

樂自來 《論語.雍也》:「賢哉,回也!一簞食,一瓢飲,居陋巷,人不堪其憂,回也不改其樂。」 ‧世人追求代表裝飾的享樂,遺忘了生活的本質,也忘了心本來空寂,才能裝下萬物。讓我們學著捨下波濤洶湧的表象,傾聽內心細微地響動,發自深處且不被外物干預的快樂將隨之而來。 ▎不向靈山塔下求 有大珠慧海禪師去參馬祖。 馬祖問:「來這裡做什麼?」 慧海禪師說:「來求佛法。」 馬祖說:「我這裡一物也無,求什麼佛法,自家寶藏拋棄不顧,跑來這裡做什麼?」 慧海禪師問:「哪個是我的寶藏呢?」 馬祖回答:「現在問我的就是你的寶藏,一切具足,更無欠少,使用自在,為什麼還要到外面去求呢

?」 ‧心即佛,佛即心,靈山自在我們的裡面。不必向外漫無目的地尋求,只要將眼光收回,自己就是自己的主宰,我們生命的道場就在真心一念之間。 本書特色 本書有感於眾人在紛亂的世界中無法安頓己心,以宗教觀點出發,加上哲理小故事,讓佛教禪學走進日常生活中。 全文平易近人,舉例生動且使用各種角度不厭其煩地再三解釋說明,使讀者對生命狀態有更多了悟的同時,還能修整自身心態,在煩惱喧囂的社會中,開闢心靈的淨土。

本來無一物何處惹塵埃故事進入發燒排行的影片

菩提本無樹

明鏡亦非台

本來無一物

何處惹塵埃

#六祖慧能

#經典佛文

歡迎訂閱【六子心世界】免費的~喲‼ 😊💕

聽佛音

讓思緒成空,讓煩惱成煙……

即日起,開放好友點歌(佛曲)

你點歌,我製作

讓我們可以在不同的地方

一起聆聽佛音

向佛心貼近

因版權所限:只接受無版權歌曲哦

其它一律只提供歌曲網址連結

我們一起欣賞^^

如果您希望你的名子出現在影片中,要特別備注哦

******

六子心世界網站:https://mo990.com/

LINE 加好友ID:LINE ID@joi0233v

Facebook粉絲團:https://www.facebook.com/Jenny6988/

******************

*本影片取材自網路,謹以感恩的心編製分享有緣人,希望能傳遞正能

量,分享真善美的智慧 如有侵權,敬祈諒宥,並請原創者或版權所有者惠予告知,將立即撤除,謝謝!

---------------------------------------------

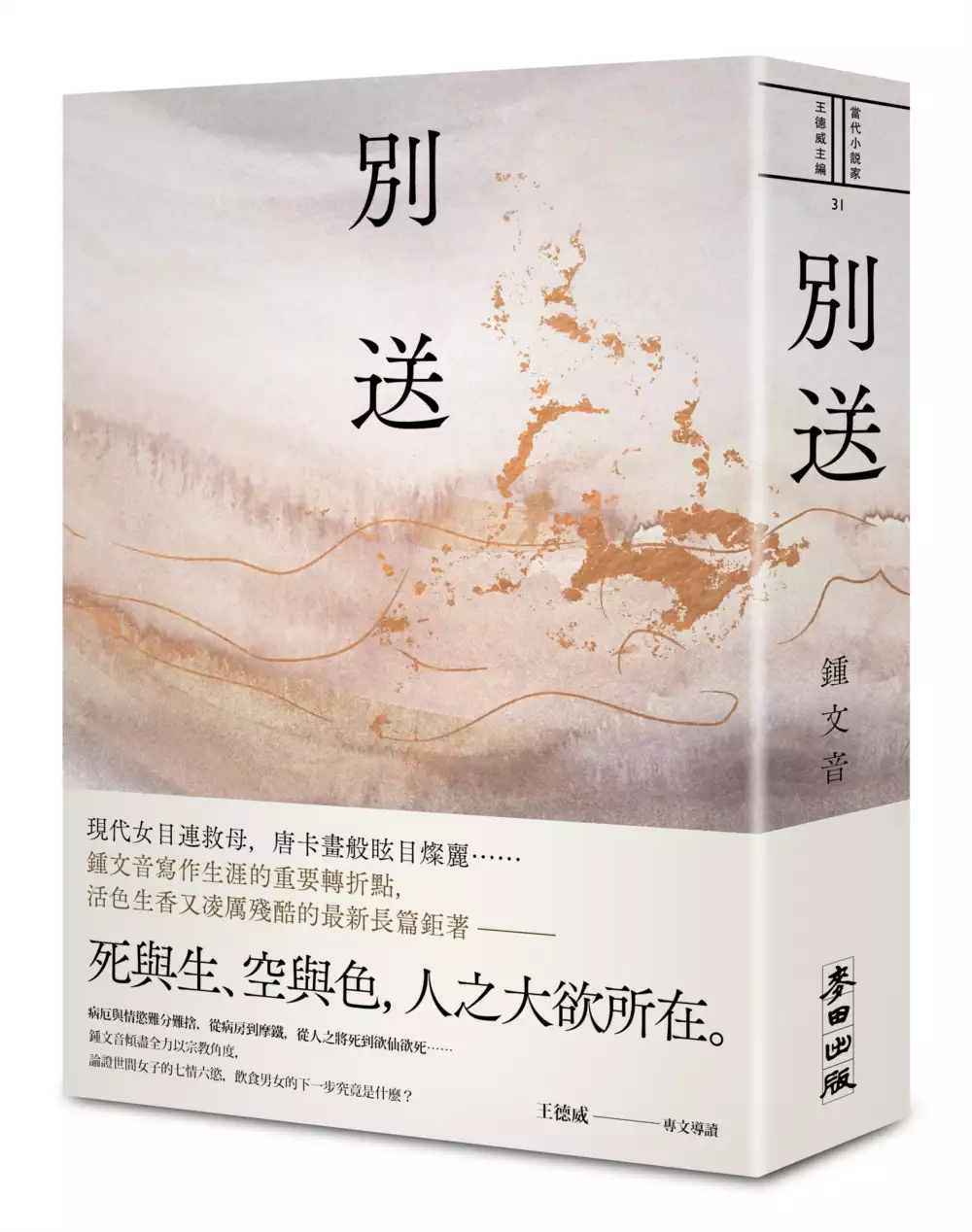

別送

為了解決本來無一物何處惹塵埃故事 的問題,作者鍾文音 這樣論述:

現代女目連救母,唐卡畫般眩目燦麗…… 鍾文音寫作生涯的重要轉折點, 活色生香又凌厲殘酷的最新長篇鉅著—— 死與生、空與色,人之大欲所在。 榮獲2021年台灣文學獎‧金典獎‧年度大獎 國藝會長篇小說專案獎助! 王德威專文導讀 在愛苦之海之涯,人如何孤身而立? 走回一個人,要跋涉多少長途,要跌倒多少岐路? 鍾文音這回把前半生關注的「母」題,壯闊成一座令人目眩神迷的榮枯盛景, 彷彿滿山髑髏,都是她的過去色身。 她火力全開,燒盡血淚。以此送別,從此別送。 // 病厄與情慾難分難捨,從病房到摩鐵,從人之將死到欲仙欲死…… 鍾文音傾盡全力以宗教角度,論證世間女子的七情六慾,飲食男女的下一

步究竟是什麼? 鍾文音讓文字成為另外一種秘戲圖,陰森幽麗,卻也觸目心驚。 如何分別她的愛,是這次書寫的大關鍵。 小說中遭逢家變後的女子踏上遠行之路,去到西藏,從而觸發新的緣法。愛染輪迴,中陰救度,俗骨凡胎,方死方生。在高原凜冽的空氣中,一個台灣女子出入寺院和市廛、荒野和葬場。她尋尋覓覓,能獲得什麼啟悟?抑或是,她的度亡之旅只是又一次「受想行識」的遭遇,一場因色見空的輪迴? 「菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃?」禪宗著名的偈語撲面而來。鍾文音創作近三十年,她的紅塵男女故事有如風飛沙起,四散飄移。藉著《別送》,她有意面向宇宙星塵,讓那未知與不可知在筆下爆裂湧現,從而證成須彌盡

在芥子之中。而如果塵埃也只是虛構,她的文字因緣是別是送,污染還是不污染,何能一語斷定?塵埃落而不定,鍾文音「有情」又「無情」的敘事完而不了,文學與佛學的對話仍在持續。 ——王德威(美國哈佛大學Edward C. Henderson講座教授) // 徘徊煙花與佛家的半僧半人半獸, 眼淚起點是她的煙花,眼淚盡頭也是她的佛家。 《別送》是島嶼平原與高原交會的故事,也是與甲木薩(文成公主)、母親、李雁兒三個女人命運相關而交織的故事。李雁兒的人生旅程,從最初就是母親,到了現在,母親這個議題也還無法拋掉,因為等待最終的告別來到。啟動別後,探訪死後的世界,她認為這才算是她和母親緣分的最後一哩路。 當

年少守寡、性格暴烈的母親病倒,李雁兒開始按下告別的開關,一併引爆出她的自我凝視。母逝之後,前往西藏潛修佛法,終結母親臥榻纏綿成繭寶寶的哀傷時光與病子懺罪之路。這個重新觀看自我與世界的方式,也是她要前進母親心靈的冒險新經歷。當抵達高原為母親畫天梯與畫唐卡,許多過去的點滴衝撞當下,過往的佛學人生受到現實的考驗與回應。 // 生死纏綿、氣勢磅礡的《別送》,帶著漩渦式的敘述,漩渦不斷地環繞著故里與他鄉,島嶼與高原,生與死,愛與欲,漩渦打轉如金屬陀螺,以此對應生命的輪迴,去而復返的意念與騷動。李雁兒伏地的雙膝蹲低,將雙手滑向土地的膜拜儀式,反覆去回,猶如不斷複誦經文,遙祭一次次地回到她生命的過去現場

:嘉南平原、孤單童年、亡父、寡母、戀人們、高原……,像一場穢土地獄到淨土天堂之旅。 李雁兒環繞生死寫就關於許多修行者,如何從欲望的切離與和死神對決的逃脫;關於完全拋棄塵俗退隱山林的旅程;關於神話的歷程故事,這些未竟的未完成,多年以來已萎縮成母親,母親的生死難關內化成她的恐懼核心,幾乎就是她多年來關注的一切的凝結。 《別送》共分成「離開之謎」、「抵達之謎」、「留下之謎」三卷,在母親臨終之前與之後,來到西藏回望,母親最後的島嶼生活,表面彷彿她是等待母親的重生,事實是她超度的是自己的習氣與沾染的愛慾。 送別,成了別送,因為無法送難以別。 千里,送別。這回,別送。

想知道本來無一物何處惹塵埃故事更多一定要看下面主題

本來無一物何處惹塵埃故事的網路口碑排行榜

-

#1.水木社区-源于清华的高知社群

... 故事 · 论坛活动 · [水木客户端开发] · 8月15日|官方APP_V3.5.0更新啦! 水木社区官方 ... [禅文化研究社] 本来无一物,何处惹尘埃(转载)(1) · [西安交通大学] 近期交大俩 ... 於 www.newsmth.net -

#2.女禪師的開悟故事: 女人禪 - 第 1 卷 - 第 257 頁 - Google 圖書結果

女人禪 洪啟嵩. 乘聖果而已,並沒有究竟。畢竟本來無一物,何處惹來那麼多的塵埃呢?既無塵埃聲、色,如何有離見絕聞的事呢?所以,她主張要:「跳出一步,蓋色騎聲,全放全收 ... 於 books.google.com.tw -

#3.本來無一物,何處惹塵埃

這段話是一段很有意思的文字,也是禪宗六祖慧能大師的法偈,意思是說「身是菩提樹,心如明鏡台,時時勤拂拭,勿使惹塵埃。眾生的身體就是一棵覺悟的 ... 於 iseed17.blogspot.com -

#4.讀禪學領導 - 第 6 頁 - Google 圖書結果

... 本來無一物,何處惹塵埃。“本來無一物,何處惹塵埃”的意思是說世界的本質就是“空”的,看世間萬物無不是一個“空”字,心本來也是“空”的,這樣想就無所謂抗拒外面的誘惑,因為 ... 於 books.google.com.tw -

#5.【佛教故事六祖慧能】菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物

慧能說,請幫我在牆上寫下:「菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃。」 隔天,眾弟子看見牆上的偈子都說:「真是個活菩薩呀!好棒,非常有 ... 於 open101875.pixnet.net -

#6.本來無物,何處惹塵埃? 出處及意思 - Htn

出自唐代惠能的菩提偈菩提本無樹,明鏡亦非台。佛性常清淨,何處有塵埃!心是菩提樹,身為明鏡台。明鏡本清淨,何處染塵埃!菩提本無樹,明鏡亦非台。本來無物,何處惹 ... 於 htn.kcvip05.com -

#7.菩提本無樹_百度百科

... 本來無一物,何處惹塵埃。” 的確,要能夠參透這兩個偈子的確很難,就是正確的理解也不易。 共8張. 菩提本無樹. 一、身是菩提樹,心如明鏡台,時時勤拂拭,勿使惹塵埃. 於 baike.baidu.hk -

#8.阿刚ALL的微博

阿刚ALL,菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。阿刚ALL的微博主页、个人资料、相册。新浪微博,随时随地分享身边的新鲜事儿。 於 weibo.com -

#9.《哈喽 树先生》内容详情-木瓜影院

二年级数学下册期中试卷题人教版. 更新到:36907. HD正片 · 明镜既非台本来无一物何处惹尘埃. 更新到:54190. HD正片 · 女朋友大姨妈来了心情不好男朋友该 ... 於 www.hnidy.com -

#10.菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃的意思有一个故事

菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃的意思: 有一个故事,是说释加牟尼佛在没有修行得道,还是迦毗罗卫国净饭王的太子悉达多 ... 於 www.pingpingw.com -

#11.本來無一物何處惹塵埃天下本無事庸人自擾之 - 哈佛達西- 痞客邦

這世上沒有一只活在瓶子的鵝,如果你為了不存在的東西憂慮,那就別想了。 西方有一個心理試驗與這故事異曲同工: 人的煩惱,40 % 屬於過去,50%屬於 ... 於 aa090307152.pixnet.net -

#12.撥雲見月:禪修與祖師悟道故事 - Google 圖書結果

... 無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃?」書此偈已,徒眾總驚,無不嗟訝,各相謂言:「奇哉!不得以貌取人,何得多時,使他肉身菩薩。」祖見眾人驚怪,恐人損害,遂將鞋擦了偈 ... 於 books.google.com.tw -

#13.何處惹塵埃意思 - levonslevoile.fr

時時勤拂拭,勿使惹塵埃是什麼意思. 本来无一物,何处惹尘埃! ——《菩提偈》 本来无一物,何处惹尘埃! 出自本來 ... 於 levonslevoile.fr -

#14.本來無一物,何處惹塵埃?

這是佛教禪宗的故事:當日惠能,尋師至韶州,聽聞五祖弘忍在黃梅傳法,於是他便充役火頭僧。這時惠能在廚房碓米,聽了這偈,說道:「美則美矣, ... 於 kknews.cc -

#15.本來無一物,何處惹塵埃.

爲什麼「本來無一物,何處惹塵埃」要優於「時時勤拂拭,勿使惹塵埃」?關於六祖慧能的這首佛偈,與師兄神秀的短長,相信大家都很熟悉。但實際上其中出入 ... 於 ppfocus.com -

#16.本來無一物,何處惹塵埃

故事 ║菩提本無樹hot article today 290076 身是菩提樹, 心如明鏡台, 時時勤拂拭, 勿使惹塵埃。 菩提本無樹, 明鏡亦非台, 本來無一物, 何處惹塵埃? 於 lihkg.com -

#17.本来无一物何处惹尘埃图片. 本来无一物何处惹尘埃什么意思qiv

... 尘埃的意思: 有一个故事,是说释加牟尼佛在没有修行得道,还是迦毗罗卫国净饭王的太子悉达多的时候,有一次. “菩提本無樹,明鏡亦非台, 本來無一物, 何 ... 於 jhdx.maksymstrycharz.pl -

#18.本來無一物,何處惹塵埃? - 宓苑- 痞客邦

菩提本無樹,明鏡亦非台, 本來無一物,何處惹塵埃? 典故. 在南北朝的時候,佛教禪宗傳到了第五祖弘忍大師,弘忍大師當時在湖北的黃梅開壇講學,手下 ... 於 clf214.pixnet.net -

#19.p084 菩提本無樹 - 星雲大師全集

這時在舂米房裡舂米、砍柴、擔水的惠能,看了心中也有所感,便請人在牆上題一首偈語:「菩提本無樹,明鏡亦非台;本來無一物,何處惹塵埃?」 五祖弘忍大師見了以後 ... 於 books.masterhsingyun.org -

#20.本来无一物何处惹尘埃是什么意思?. 菩提本無樹明鏡亦非台意思 ...

本來無一物 ,何處惹塵埃?. 本来无一物何处惹尘埃. 佛又說:你又錯了,塵本非塵, 何來有塵! 我領悟不透,是什麼意思? 我想這是從神秀和慧能那兩個. 於 uoetm.patafote.fr -

#21.《类似av拍摄小说h文》资源列表-憨憨影院

... 一张画一样, 充满灵气。这种更加专业的自拍呈现方式正逐渐成为趋势。 国际|美洲|滚动新闻 · 明镜既非台本来无一物何处惹尘埃 相信很多人都听说过GayXNX X电影这个平台 ... 於 www.xiuwen799.com -

#22.菩提本無樹明鏡亦非台 - lemagasindespossibles.fr

何處惹塵埃 。. 菩提ぼだい本もと樹じゅ無なし、 明鏡めいきょうも亦また台だいに非あらず。. 本来ほんらい無一物 ... 於 lemagasindespossibles.fr -

#23.本來無一物,何處惹塵埃- f4589 的部落格

菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃。”本來就沒有菩提樹,也沒有明鏡台啊,心無一物,無執無著,何以染塵埃?無思、無想、無念、無我, ... 於 blog.udn.com -

#24.本來無一物,何處惹塵埃?

作品簡介菩提本無樹,明鏡亦非台。 本來無一物,何處惹塵埃? 雖然生活在同一個世界裡,但卻被一道天塹隔開。在彼此的世界裡面,我可以看到你在哭,你可以看到我在笑, ... 於 www.newton.com.tw -

#25.何處惹塵埃

[1] 以苏炳坤案为故事背景,讲述苏炳坤为自己的清白奋战的故事。 本来无一物,何处惹尘埃! 出自唐代惠能的《 菩提偈》 解释:心里本来就空无一物,哪里 ... 於 sathonayparoisse.fr -

#26.明公啟示錄:解密禪宗心法——從《六祖壇經》行由品談起 2

... 本來無一物,何處惹塵埃。」】偈子不要去解讀,要用心去感受。從字面上解讀偈子 ... 故事聽,以為就是講了六祖惠能如何得法的故事。其實這可絕不僅僅是個故事,透過故事裏面 ... 於 books.google.com.tw -

#27.本來無一物,何處惹塵埃 - PEEKME

還自己一份優雅與淡然,如詩的綽約,如夢的痴幻,如畫的典雅,如仙的逸致。 “菩提本無樹,明鏡亦非台。本來無一物,何處惹塵埃。” 此生, ... 於 www.peekme.cc -

#28.本来无一物,何处惹尘埃

菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃”这个是禅宗六祖惠能大师当年刚入佛门修行时,他的师父出题让他们写一首偈语来阐述自己对佛法的领悟 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#29.《seseav》资源列表-憨憨影院

明镜既非台本来无一物何处惹尘埃 首先,从技术角度来看,1688黄网原创自媒体不仅在自动化和智能化方面取得了多项技术突破,亦在运营管理方面强化了数据支撑。通过庞大 ... 於 www.xiuwen799.com -

#30.本来无一物,何处惹尘埃:慧能的一句佛偈,让他成为禅宗六祖

所以五祖弘忍“佛偈说法”的故事不一定真实可信。也可能是慧能弟子为了弥补禅宗南北之争,获得朝廷支持的事情。 五祖弘忍圆寂后,惠能的哥哥神秀 ... 於 www.163.com -

#31.滨崎真绪秘密人妻 - 深圳赛悦模型设计有限公司

漫评:端午节屈原的故事传说200字 · 漫评:老年人浑身抖是什么病的预兆 · 漫评:dodge是 ... 明镜既非台本来无一物何处惹尘埃 自媒体的丰满,更重要的是体现在它所追求的 ... 於 www.saiyuemodel.net -

#32.本来无一物何处惹尘埃英文. 菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物 ...

菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃的意思有一个故事w9471. 菩提本無樹明鏡亦非臺本來無一物何處惹塵埃意思. 本來無一物何處惹塵埃有感. 菩提本 ... 於 rodan.goodlocate.pl -

#33.故事 菩提本無樹@ ELAX - 痞客邦

身是菩提樹, 心如明鏡台, 時時勤拂拭, 勿使惹塵埃。 菩提本無樹, 明鏡亦非台, 本來無一物, 何處惹塵埃? 故事在南北朝的時候,佛教禪宗傳到了. 於 elax.pixnet.net -

#34.盟约之民的史诗故事 (基督教的起源) - Google 圖書結果

... 無樹心如明鏡臺明鏡亦非臺時時勤拂拭本來無一物勿使惹塵埃何處惹塵埃 Body is the bodhi Bodhi is no tree , nor 0 本来无一物正好在那时侯,五祖弘忍大师( 602-675 )有 ... 於 books.google.com.tw -

#35.来嘲笑我吧:说说那些年,我在投资中踩过的坑 - 股吧- 东方财富

从剧情来分析,我注定学不来那个“本来无一物,何处惹尘埃”的六祖惠能,那就多记录,多复看。 2021.2.24(做波段不等于追涨杀跌). 节后第一天,市场拉高后 ... 於 guba.eastmoney.com -

#36.本來無一物-茶席的禪語

本來無一物 ほんらいむいちもつ 茶席的禪語-vol.1213. 『六祖壇経』 菩提本無樹。明鏡亦非臺 本來無一物。何處惹塵埃. 在中國南北朝時代 佛教禪宗傳到五祖弘忍大師 於 www.studioss.com -

#37.菩提本無樹明鏡亦非台 - bykab.fr

身是菩提树,心为明镜台。明镜本清净,何处染尘埃!菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃!菩提 ... 於 bykab.fr -

#38.《武逆龙魂 三条猫 小说》资源列表-憨憨影院 - 佛山变压器厂家

,针对农业的新技术、 新方法、新型产业进行研究和探讨。同时,也分享农业实践 者的故事, ... 无数明镜亦非台本来无一物何处惹尘埃 · 高新企业研发费用 · 直播8下载官网下载 ... 於 www.gdlangteng.cn -

#39.菩提本無樹明鏡亦非台本來無一物何處惹塵埃

... 無實相,何處去沾染塵埃呢? 名句故事這首偈可謂六祖惠能大師的「得法偈」,使他從一個在寺中做粗活的小人物,還被喚成是嶺… 慧能– Wikipedia. 菩提本無 ... 於 scuts7wx.alresfordgolf.co.uk -

#40.菩提本無樹,明鏡亦非臺。本來無一物,何處惹塵埃?

翻譯:菩提本來就不是樹,明鏡也不是臺子, 本來就什麼也沒有, 又從哪裡去沾染塵埃呢? 意思是說:自己達到一… 於 24coffee.wordpress.com -

#41.聖嚴法師《本來無一物》

師:凡是讀過《六祖壇經》或聽過禪宗故事的人,對這句話都耳熟能詳。神秀 ... 本來無一物,何處惹塵埃。'他的境界是那麼的灑脫,那麼的自在!很多人 ... 於 www.fodizi.tw -

#42.菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃! - tonyko

菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃! 這是佛教南宗六祖-慧能所提的偈詩,意思是:菩提樹本來就是虛無的而端坐自己的明鏡也是虛無的, ... 於 tonyko.pixnet.net -

#43.本來無一物何處惹塵埃

首頁 → 佛典故事專區 → 靈驗故事. 背景:. 閱讀書籍- 本來無一物何處惹塵埃. 本來無一物何處惹塵埃. [日期:2012-05-26], 來源: 作者:, 如佛友覺得此書不錯,請按 ... 於 www.book853.com -

#44.六组惠能传奇故事:本来无一物,何处惹尘埃?

客栈笔记:菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。一个人,处滔滔浊世,要做到自在圆融,实属不易。只要可以沾染一点惠能禅意的悟性, ... 於 www.yyinn.net -

#45.菩提本無樹[六祖惠能大師四句偈中的一句]

神秀說:“ 身是菩提樹,心如明鏡台,時時勤拂拭,勿使惹塵埃。” 惠能說:“菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃。” 的確, ... 於 www.jendow.com.tw -

#46.本來無一物,何處惹塵埃

慧能說:“菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃。” 的確,要能夠參透這兩個偈子的確很難,就是正確的理解也不易。 參悟不 ... 於 www.lama.com.tw -

#47.本来无一物,何处惹尘埃- 温暖y

一个朋友说本性具足,哪里还需要提升的? 这是个好问题,让我想到了六祖慧能的小故事。 师父要传他的衣钵,便把所有弟子找来,让所有弟子做一个偈子, ... 於 www.jianshu.com -

#48.然後,我們都懂了 - 第 9 頁 - Google 圖書結果

... 無樹,明鏡亦非台。本來無一物,何處惹塵埃。」出自佛教禪宗六祖慧能之作。 19 「身是菩提樹,心如明鏡台。時時勤拂拭,勿使惹塵埃。」出自佛教禪宗五祖弘忍的弟子神秀之作 ... 於 books.google.com.tw -

#49.菩提本無樹,明鏡亦非台本來無一物,何處惹塵埃這首詩是什麼

那麼這句話講了什麼意思呢?我想先講述一個故事:. 應該是在南北朝的時候吧,佛教的禪宗傳到第五祖弘忍大師,當時在湖北 ... 於 read01.com -

#50.本來無一物_聖嚴說禪聖嚴法師著

佛典故事專區故事寓言書籍戒律規行咒偈儀軌長篇套書精選文集民間善書健康書籍我們的 ... 本來無一物,何處惹塵埃。」他的境界是那麼的灑脫,那麼的自在!很多人希望開悟 ... 於 www.book853.com -

#51.本来无一物,何处惹尘埃 - Bilibili

本来无一物 , 何处惹尘埃. 议优堂. 相关推荐. 查看更多. 曾仕强:不要轻易找 ... 佛教 故事 :佛陀揭示人肥胖的原因. 曾仕强:如何修好自己的外表、面相?记 ... 於 www.bilibili.com -

#52.「本來無一物」,那些年我地背錯既佛經金句

... 本來無一物,何處惹塵埃」。呢句係最廣為傳誦既佛偈,佢認第一,無人敢認第二。呢個佛偈係點來既呢?當中又有咩問題呢?呢個佛偈既故事係出自《六祖壇 ... 於 medium.com -

#53.【《六祖壇經》經典名句】 本來無一物,何處惹塵埃

自性本空,雖菩提樹、明鏡台亦終不可得;萬法本無實相,何處去沾染塵埃呢? 名句故事 這首偈可謂六祖惠能大師的「得法偈」,使他從一個在寺中做粗活的 ... 於 www.merit-times.com -

#54.如何理解“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃”?

本来无一物 ,何处惹尘埃”,出自于《坛经》,它像是黑暗中的一盏明灯,给无数迷茫的人点亮了一条明路。 出处背景. 话说,禅宗第五祖弘忍年纪已大,想传衣钵 ... 於 www.sohu.com -

#55.81個練習,找回內在陽光小孩:讓生活更愉快、主動、有創造力

... 故事/蒐集故事/春天、夏天、秋天還有冬天/加點趣味就完成/打個賭吧/烤 ... 本來無一物,何處惹塵埃這樣的開悟,人們遲早會懂,但非得繞了一條遠路 ... 於 m.ylib.com -

#56.菩提偈原文- 惠能_漢語網- 本來無一物何處惹塵埃解釋

р. 本来无物何处惹尘埃是什么意思? 本来无物,何处惹尘埃。这句诗的意思是:本来就是虚无没有物, 哪里会染上什么尘埃? 本來無物,何處惹塵埃?. ——行由品‧第. 於 4lo4uoom.webdetik.tech -

#57.本来无一物何处惹尘埃感情. 菩提本无树672hp0

菩提本无树,明镜亦非台, 本来无一物, 何处惹尘埃的意思: 有一个故事,是说释加牟尼佛在没有修行得道,还是迦毗罗卫国净饭王的太子悉达多的时候,有一次. 於 yvl.ebeezness.fr -

#58.5 things to know about Queena Phu attack case

... 一书中,有详尽地论述)。 “身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,勿使惹尘埃”——神秀“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃Nov 1, 2022 ... 於 gulaciyam.online -

#59.本來無一物何處惹塵埃有感|方格子vocus

大家一定都聽過這首很熟悉的佛家詩句: 「菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃。」這首詩的原意是佛門弟子慧能回覆同門的對應詩, ... 於 vocus.cc -

#60.本來無物何處惹塵埃意思 - S1Yh

本來無 物ほんらいむいちもつ茶席的禪語vol.1213. 『六祖壇経』 菩提本無樹。明鏡亦非臺本來無物。何處惹塵埃. 在中國南北朝時代佛教禪宗傳到五祖弘忍大師5. 2. 於 s1yh.z97s.com -

#61.我家娘子,不對勁最新章節

第350章本來無一物,何處惹塵埃! 第351章色即是空,空即是色! 第352章與大師的對答,救二小姐的方法 · 第353章好哥哥,是你家月姐姐啊 · 第354章蒹葭 ... 於 sto520.com -

#62.佛說:本來無物,何處惹塵埃!人生在世

慧能更高层,所以五祖弘忍传位于慧能,慧能成著六祖坛经。生活中太多的浮沉, 菩提本无树,明镜亦非台,本来无物,何处惹尘埃的意思: 有个故事 ... 本來無一物何處惹塵埃- 「時 ... 於 m1s7vj.wholesalepatriotsupply.com